산업동향

중국 혁신 신약의 R&D 모델과 한중 협력기회에 대한 논의

- 등록일2018-01-17

- 조회수5808

- 분류산업동향 > 제품 > 바이오의약

-

자료발간일

2018-01-09

-

출처

제약산업정보포털

- 원문링크

-

키워드

#중국#신약#R&D

출처 : 제약산업정보포털

중국 혁신 신약의 R&D 모델과 한중 협력기회에 대한 논의

KHIDI 해외제약전문가 상임컨설턴트 / 펑타오(Feng Tao)

▶ 경력사항

2012.11∼2015.11 Novartis Pharmaceutical (China) Oncology, Associate Director

2010.11∼2012.11 Xian-Janssen Pharmaceutical Ltd, Senior Manager

2009.5∼2010.11 Allergan information Consulting(Shanghai)Co.,Ltd, National sales manager

2007.12∼2009.5 Xian-Janssen Pharmaceutical Ltd, Sales Region manager

2000.9∼2007.12 Bristol-Myers Squibb Company, Sales North Region manager

▶ 컨설팅 분야

- 분야별 중국 시장 분석

- 중국 진출 전략 수립

- 최신 중국시장 흐름 및 정책 보 제공

- 제품 선택

최근 퀸타일즈(Quintiles) IMS가 40여 개국의 매출 자료를 바탕으로 제약시장 성장률에 관한 보고서를 내놓았다. 이에 따르면, 2016년~202년까지 선진국 시장(Mature Market)의 연간 성장률이 약 약 4~7%로 신흥시장의 6~9%보다 낮을 것으로 예상한다. 중국 시장의 성장률은 약 5~8%로 예상되고, 두 자릿수 성장이 기대되는 인도, 터키 등을 제외하고 기타 신흥 국가도 비슷한 수치를 보일 것으로 예상한다. 또한, Quintiles IMS는 미국 시장의 증가세가 높아 2020년까지 세계 시장에 대한 공헌도를 55%로 세계시장 44%를 점유할 것으로 내다봤다. 이때 중국의 점유율은 약 11%로 유럽 주요 5개국에 근접할 것으로 보인다. 매년 중국 의약품 시장의 신규 증가 규모는 약 150억 달러인데 이는 2015년 한국 전체 의약품 매출액과 비슷하다. 여기서 중국이 향후 5년간 높은 성장세를 유지할 것임을 예측할 수 있다. 그렇다면 여기서 어떻게 기회를 잡을 것인가, 이것이 바로 한국 기업에는 중요한 사안이다.

한국과 비슷하게 중국도 제네릭 중심의 의약품 산업을 영위하고 있다. 약 5,000개에 달하는 제약사가 특허가 만료된 제네릭에 절대적으로 의존하고 있다. 최근 CFDA의 통계에서 알 수 있듯이 흔히 볼 수 있는 같은 종류의 항생제와 심혈관제를 수십 개의 제약사가 생산하고 있는데 이는 곧 해당 제약사의 수익이 비교적 낮다는 것을 의미한다. 헝루이제약(江?恒瑞制?), 푸싱제약(上海?星制?), 치루제약(山???制?)등과 같은 신약 중심의 기업은 수익률도 높고 경쟁제품도 적어 안정적인 수익을 확보할 수 있다. 이 같은 신약 기업은 신약 R&D과 인수합병에 많은 자금을 투자하면서 빠르게 성장하는 중이다.

중국 GDP가 꾸준히 증가하고 중국 경제와 의약품 규모가 세계 제2위로 올라서면서 건강에 대한 국민의 수요도 날로 높아지고 있다. 중국 정부도 이 같은 요구에 발맞추어 2015~2016년에 유럽과 미국 의약품 기술 기준에 근접한 많은 법률을 발표하였다. 내용을 요약하면 다음과 같다.

중국은 위의 R&D, 제조, 유통 등 세 가지 측면에서 신약을 통해 의약품 기술 기준을 높이고 신약의 연구 개발 등을 독려한다. 엄격한 관리·감독으로 의약품의 품질을 확보하고 국민의 미충족 수요를 만족하려 한다. CFDA의 관련 문건은 다음과 같다.

표1. 2015~2016년 의약품의 정책·법규가 집중적으로 제정되었음

| 시기 | 부서 | 정책법규 |

|---|---|---|

| 2015년5월27일 | CFDA | 약품, 의료기계제품 등록 비용 표준 발표 |

| 2015년7월22일 | CFDA | 약품 임상시험 데이터의 자기 분석 및 검증 공고 실시 |

| 2015년7월31일 | CFDA | 약품 등록 신청 적체 문제를 신속히 해결하는 약간 정책 의견 모집 공고 |

| 2015년8월18일 | 국무원 | 약품의료기 심사평가 승인 제도의 개혁에 관한 의견 |

| 2015년11월6일 | CFDA | 약품 출시 허가 소지자제도 시험 방안( 의견 모집) |

| 2015년11월11일 | CFDA | 약품 등록 심사평가 승인에 관한 약간의 정책 공고 |

| 2015년12월17일 | CFDA | 약품 임상 테스트 데이터의 자기테스트 및 검증을 심화하기 위한 통지 |

| 2016년2월26일 | CFDA | 약품의 등록 신청 적체를 해결하기 위해 우선 심사평가승인을 시행하는 것에 관한 의견 |

| 2016년3월4일 | CFDA | 화학약품 등록 분류 개혁 실무 방안 |

| 2016년3월5일 | 국무원 | 제네릭 품질 및 치료 효과 일치성 평가에 관한 의견 |

| 2016년3월11일 | 국무원 | 의약산업의 건전한 발전을 촉진하기 것에 관한 지도 의견 |

자료 출처: 싱예(??) 증권연구소

지난 6월 29일 CFDA는 한국과 마찬가지로 ICH 정식 회원국이 되었다. CFDA가 한국 제약사의 혁신신약 R&D 임상 데이터를 수용할 가능성이 커졌다는 점을 긍정적인 면으로 볼 수 있다.

필자는 지난 1년간 한국의 50개 기업과 컨설팅을 진행했고 그 내용은 다음과 같다.

1) 중국 의약품 수요에 맞는 제품을 선정하여 중국에 수출할 것

2) 중국 의약품 수요에 맞는 기술을 선정하여 중국 기업에 기술 이전을 할 것

3) 중국의 생산, 유통, R&D에 관한 협력 파트너를 찾을 것.

한국 제품을 선별하여 중국에 수출하는 과정에서 직면한 문제는 다음과 같다.

1) 인허가: 한국에서 품목허가를 받은 제품 중에서 상당 제품이 CTD 양식으로 자료가 구비되어있지 않거나 ICH 기준에 맞지 않는다. 이럴 경우 현재 중국 인허가 규정에 맞지 않거나 그 수준에 도달하지 못할 가능성이 크다. 많은 연구와 임상 데이터를 확보해야 하는데 이는 곧 많은 투자를 의미하고 오래된 제품의 경우 중국에 진출할 가치가 없음을 의미한다.

2) 마케팅: 한국의 제네릭이 중국에 진출하려면 중국 국내의 많은 경쟁사를 마주해야 한다. 필자는 중국 진출을 원하는 심혈관 제품을 평가한 일이 있는데, 중국에 같은 제네릭이 수십 종이 이르렀다. 경쟁 상대가 많은 것은 가격이 낮은 것을 의미하는데 이럴 경우 좋은 수익을 창출하기 어렵다.

중국에서 환영 받는 제품은 신제품과 신기술이다. 컨설팅을 통해 중국에 성공적으로 기술을 이전한 바이오시밀러의 경우 상대적으로 새로운 바이오제제였고 새로운 항암 제품이어서 쉽게 중국 기업의 선택을 받을 수 있었다. 또한, 컨설팅했던 기업 중에서 중국에서의 꾸준히 성장하고 있는 한국기업도 있었는데 이들은 모두 10년 전부터 진출 준비해왔다. 예를 들어 한미약품은 10년 전에 이미 중국에 공장을 설립하고 영업팀을 꾸렸다.

여기서 필자는 현재 중국의 R&D 전략 일부를 소개하고자 한다. 한국의 동종업계가 이를 통해 중국 R&D 동향을 이해하여 더 좋은 중국 기업 및 R&D 기관과 협력할 수 있기를 희망하는 바이다. 신약개발 영역은 상당히 넓어서 다음 장의 R&D 전략에서 중국 신약 R&D 전략 변화를 살펴보도록 하겠다.

다음은 kbp biosciences(山?亨利??科技有限公司) 황전화(?振?)박사의 ‘혁신신약 R&D 전략’ 강연의 내용으로 중국신약 개발 전략에 대한 설명이다. 사실 한·중 양국은 유사한 의약품 R&D 단계에 진입하여 비슷한 고민을 안고 있다. 그렇기 때문에 황 교수의 강연 내용이 한중 양국 R&D에 참고가 될 것이라 생각한다.

신약 개발의 근원적인 출발점은 미충족 수요에 주목하여 확실히 환자의 고통을 해소해줄 신약을 개발하는 것이다. 이것이야 말로 사회적인 인정을 받는 동시에 많은 수익도 창출 할 수 있다.

신약의 본질은 비즈니스 과학이다. 이 비즈니스의 실체는 경쟁 환경에서 독점적 지위를 확보하는 것이다. 비즈니스 원칙을 벗어난 신약은 비싸기만 할 뿐 쓸데없는 노동이고 임상적 필요성이 없는 신약은 상업적 가치가 없다. 상업적인 기초가 없는 과학의 거품은 언젠가 반드시 꺼지고 만다

해당 분야에서 권위 있는 의사가 인정한 미충족 수요만이 진정한 미충족 수요이다. 임상 전(前) 데이터가 가진 약간의 강점으로 후보약물이 ME- Bettert생각하면 안 된다. 임상적 미충족수요를 충족시켰는가를 생각해봐야 하는데 사실 임상적 미충족 수요를 만족하기란 간단해 보일 수 있으나, 임상적 미충족 수요를 찾아내기란 매우 어려우므로 꼼꼼한 감별이 필요하다.

다음은 중국의 주요 5가지 신약개발 모델과 장·단점 비교임.

| 유형 | 자원 | 리스크와 난이도 | 수익 | ||||

| 시간 | 재무 | 인원 | 전기 | 후기 | |||

| 1 | 패스트팔로어 신약 | 중장기 | 大 | 中 | 小 | 大 | 小 |

| 2 | first-in-class | 장기 | 大 | 高 | 大 | 大 | 大 |

| 3 | Me-only 신약 | 중장기 | 中 | 高 | 大 | 小 | 大 |

| 4 | 505(b)(2) 신약 | 단기 | 小 | 中 | 小 | 小 | 小 |

| 5 | (해외) 도입 신약 | 중기 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 |

중국 신약 제1종 모델

중국 신약 제1종 모델은 빠른 추격형(fast-tracking) 신약 모델(Me-too,Me-better,Best-in-class) 및 Me-only 신약 모델이다. Me-too, Me-worse, Me-better, Best-in-class는 혁신신약으로 확인된 표적에 대한 빠른 추격형 연구이다. 임상을 통해 하나뿐인 신약을 성공적으로 개발하는 것인데, 한중 양국 대부분의 제약사가 이 같은 신약개발 모델을 취하고 있다.

빠른 추격형(fast-tracking) 모델인 ME-too(better)는 시간이 매우 중요하다. 첫 혁신신약의 출시일과 3년 이내의 차이가 있는 Me-too(better)는 어느 정도 기회가 있을 수 있지만, 해당 혁신신약과의 빈익빈 부익부 현상은 여전히 존재한다. 첫 혁신신약이 출시 되고 5년 후에 출시되는 Me-too(better)신약은 일반적으로 기회가 없다. 해당 신약의 매출이 최고조에 이르기도 전에 해당 표적의 제네릭이 출시되면서 종말을 고하게 된다.

현재 중국 제약사의 Me-too(Better) 신약의 대부분은 첫 혁신신약보다 10년 이상 뒤쳐져 있다. 5년 내의 격차가 있더라도(해외 신규 표적의 경우 CRCD-IND에 1년 6개월 소요, 특허 공개 18개월, 로컬기업이 CRCD 찾는데 약 2년 소요로 국외 기업과 최소 5년 이상 차이 남), 출시하자마자 제네릭과 경쟁해야 한다. 포지셔닝 할 시장 가능성이 많지 않다는 이야기다. 대다수의 한국 제약사도 이와 비슷한 상황에 높여있다.

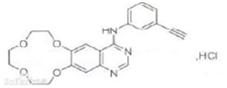

빠른 추격형(fast-tracking) 신약 모델인 Me-too(better)는 Me-too의 기회와 위험의 존재를 인식하지 못하고 시간과 비용을 투자하면 Me-better 신약을 만들 수 있다고 생각했다. 시간이 신약의 가치를 결정하는 주요 요인이라는 것을 어찌 모르겠는가? me-too 신약이 갖는 신약의 중요성은 아이코티닙(icotinib)과 일라프라졸(Ilaprazole)에서 사례에서 확인 할 수 있다.

아이코티닙(icotinib)은 약물화학적 관점에서 me-worse같지만 혁신신약인 제피니팁(Gefitinib)의 특허 기간 초기5년 안에 출시되어 상업적인 성공을 거두었다.

일라프라졸은 Me-better처럼 보이지만 출시할 때 동일 표적의 제네릭이 있었기 때문에 상업적인 성공을 거두지 못했다. 이 때문에 지금까지도 소화궤양 및 위장관 운동 약물 시장에서 상위 20위권 안에 진입하지 못하고 있다. 빠른 추격형(fast-tracking) 신약 모델인 Best-in-class와 Me-too는 Best-in-class가 될 수도 있고 예측하기 어려운 블랙스완 사건에 직면 할 수도 있다. 앞서 출시된 신약 모두가 임상적 필요성을 제대로 해결하지 못한다면 후발주자인 Me-too 신약이 기회를 잡게 된다. 로수바스타틴(Rosuvastatin, lipitor) 과 로바스타틴(lovastatin, Mevacor)이 바로 그 단적인 예이다. 첫 혁신신약의 부족한 점과 임상적 미충족 수요를 찾을 수 있고 그 부분을 개선하는 평가 수단과 임상 개발 방법을 찾는다면, 또한 과감하게 대규모 투자로 작용 기전의 임상적 용도를 확대할 수 있다면 Best-in-class도 의심할 여지 없이 훌륭한 개발 전략이 될 수 있다. 하지만 이 미충족 수요를 찾는 것이 많은 제약사가 상상하는 것 이상으로 힘들고 신약 개발보다 훨씬 더 어렵다는 것이 문제일 뿐이다.

빠른 추격형(fast-tracking) 신약 모델과 관련하여 임상적 수요를 만족하는 me-too는 쓸모 없는 값비싼 노동이다. 시간이 매우 중요한 상황에서 첫 혁신신약의 출시와 5년의 내의 시간차가 있는 Me-too 제품은 어느정도 기회가 있지만 그 기회를 잡는 것은 굉장히 어렵다. Me-too의 신약 모델은 간단 하지만 개발 비용이 혁신신약만큼 높고, 미충족 수요를 첫 혁신 신약이 이미 만족시켰기 때문이다. 따라서 포지셔닝을 위한 기회가 많지 않다. 임상수요가 만족된 간단한 ME-too(Better)모델은 과거 필름카메라와 비교할 수 있다. 시기가 지나버린 신기술로 값비싸고 효과가 없는 노동 같은 것 말이다.

한국 제약사들과 컨설팅을 진행하는 과정에서 같은 상황을 맞이하곤 한다. Me-better 디자인에 따라 임상 종료된 후 me-worse가 되거나 개발한 신약이 제네릭의 출시보다 늦어지는 경우이다. 이 같은 상황에서는 연구 결과나 나왔다고 하더라고 시기를 놓쳐버렸기 때문에 좋은 상업적 가치를 지닐 수 없다.

중국 신약 모델 제2의 혁신 모델

혁신 신약 모델로서 진정한 의미의 혁신은 한중 양국 모두 단기간에 실현하기 어렵다. ▲신규 표적 발견 타깃 발견. ▲화합물 DB 구축 ▲고속대량 스크리닝(high throughput screening) ▲자금 ▲혁신신약 R&D 및 임상 관리자 확보 등 다섯 가지의 R&D을 위한 구체적인 자원이 필요하기 때문이다. 지금까지 이상의 능력 갖춘 회사 대부분이 미국, 유럽, 일본 제약사이고 특히 미국 제약사가 절대적인 우위를 점하고 있다.

중국 신약 제3의 모델: Me-only

Me-only는 특수한 First-in-class이지만 First-in-class 제품과 질적인 차이가 있다. 보통의 First-in- class는 Me-too에 의해 따라 잡힐 수 있지만 Me-only는 Me-too 및 Me-only와 경쟁하지 않는 분야를 선택하여 임상 미충족 수요를 충족시킨다. 이 모델은 더 많은 공식적인 R&D을 통해 Me-only 의 포지셔닝을 해야 한다. 비록 R&D가 어렵더라도 경쟁자가 없기 때문에 후기의 마케팅적 위험 요소가 매우 적다.

다음은 Me-only의 성공 사례이다:

예: 디메틸푸마레이트(Dimethyl Fumarate), 피르페니돈(Pirfenidone), 클로피도그렐(clopidogrel), 암포테리신 B(Amphotericin B).

사이클로스포린(cyclosporin), 클로자핀(Clozapine), 케타민(Ketamine), 타미플루(Tamiflu), 옥사딕실(Oxadixyl) 등.

Me-only 모델 분류:

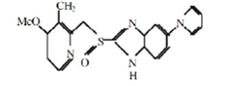

모델 1) 약물의 구조-효과의 관계가 엄격하다. 비슷한 사례가 없이 유일하다. 우울증에 쓰이는 리듐(lithium)을 예로 들 수 있다. 가장 비슷한sodium salt는 고혈압 치료 효과가 있지만 다른 치료 효과는 없다. 클로피도그렐(clopidogrel), 옥사딕실(Oxadixyl) 역시 마찬가지다.

모델 2) 업그레이드 방법이 널리 알려져있지 않다. 예컨대 유일한 동물 모형을 갖춘다면 활성 화합물을 선별할 수 있다. 그럴 경우 경쟁사가 혁신신약을 확보한다고 해도 그 물질을 꾸준히 업그레이드할 방법까지 알 수는 없다. 디메틸푸마레이트(Dimethyl Fumarate), 피르페니돈(Pirfenidone), 케타민(Ketamine) 등과 같은 많은 약물이 이 범주에 속한다.

모델 3) 작용 기전이 알려지지 않은 의약품. 현재 표적 중심의 제품이 주요 모델이지만 이 같은 모델은 경쟁사에 의해 너무 쉽게 추월 당할 수 있다는 단점이 있다. 클로자핀(Clozapine)이 이 범주에 속하는데 많은 이들은 이런 제품이 약효가 좋다는 것만 알 뿐 왜 좋은지 알지 못하고 me-too 제품이 되기도 어렵다.

Me-only 모델 사례

사례 1) 디메틸푸마레이트 Tecfidera, Biogen, 바이오젠아이덱(Biogen Idec)의 디메틸푸마레이트는 임상과 상업화에 크게 성공한 사례이다. 이 약은 지난 2013년 미국에서 다발성경화증(MS)의 제3 경구약으로 허가를 받았다. 다발성경화증을 치료하기 위한 경구약의 유효성과 안전성 확보할 방법이 많지 않아 진정으로 미충족 수요를 만족했다고 할 수 없다. 디메틸푸마레이트는 분자가 작고 작용기전이 불명확하며 다른 제약사가 ME-Too 제품을 개발하기 어렵다. 미충족 수요를 해결했기 때문에 시장에서 좋은 반응을 얻었고 2014년에 이미 블록버스터 제품으로 성장하였다.

사례 2) 피르페니돈(Pirfenidone)은 70년대에 합성된 소분자 화합물이고, 최초 연구에서 일정한 항염 작용이 있음이 발견되었다. 1994년 미국 Solomon Margolin社가 섬유화 억제 및 합성 등 관련 특허(US5310562)를 신청했고, Marnae,Ine.(Dallas,TX,USA)社의 상표 명인 Deskar로 시험약을 등록했고 2008년 10월 시오노기(Shionogi 鹽野義)에 의해 최초로 일본에서 대량 출시되었다. 그 후 세계 최초로 특발성 폐섬유화증(idiopathic pulmonary fibrosis, IPF)을 치료하는 약물로 허가받았다. 피르페니돈의 구조는 간단하지만 Me-too가 되기 어렵고 임상 약효가 좋아 현재 연간 매출액이 수억 달러에 이른다.

Me-only 모델(실전 임상에 기반하여 개발된 특수 First-in-class)

Me-only는 특수한 First-in-class로서 Me-too로 쉽게 개발되지 않는다. Me-too 신약의 대부분은 실전 임상을 기반으로 개발되어 임상 미충족 수요를 해결한다. 대규모 연구·조사가 필요한데 이 모델은 많은 연구·조사를 통해 Me-only 를 확정해야 한다. Me-only모델로 방향이 설정되는 것은 어렵지만 경쟁상대가 없기 때문에 Me-too에 의해 쉽게 추월당하지 않는다. 또한, 임상약효에 대한 리스크도 상장히 낮다. Me-only 신약은 중국 의약품이 세계와의 경쟁에서 유일하게 실현 가능성이 이다. 문제를 해결해야만 그 가치를 발휘한다. 안전하고 약효 있는 신약이 미충족 수요를 만족시키고 이런 상황에서 혁신신약의 가치가 빛난다.

Me-only 신약의 특징: 3무1유(三無一有)

Me-only 신약 모델의 등장이 약소한 중국 회사의 신약도 세계 무대로 진출할 수 있는 발판을 마련했다. 사실 그 핵심은 ‘3무1유(三無一有)’인데 경쟁을 피할 수 없는 모델이다. 3무1유(三無一有)란 동일 First-in-class에 동일 표적의 신약이 없음, 후발주자(기술장벽으로 후발주자가 따라올 수 없음)가운데 동일 표적의 신약 없음, 기타 표적 약물이 선택한 치료 영역 없음, 그리고 임상의 유효성 및 안전성 있음 의미한다.

3무의 목적은 경쟁을 피하는 것이고 1유의 목적은 임상 성공률 높이는 것이다. 미충족 수요 임상에 기반하여 경쟁이 치열한 분야를 피해 자신에게 적합한 분야를 찾으면 중국 신약도 세계 시장으로 진출 할 수 있다. 미충족 수요의 경쟁력이 있는 신약을 발견한다면 無에서 有로 나아갈 수 있고 글로벌 시장에서 충분히 겨뤄볼 수 있다. 글로벌 신약으로 성장할 수 있는 기회도 얻을 수 있다.

중국 신약의 제4의 모델: 505(b)(2) 신약

이 모델을 통해 개발된 신약은 절벽 틈에서 자라난 풀이라고 할 수 있다. 505(B)(2) 신청은 이미 출시되었지만, 시장의 독점 기한이 지난 약물을 겨냥한다. 예컨대 새로운 적응증, 이미 허가 받은 활성 성분의 새로운 조합, 新제형, 제형, 규격 및 약물 투여 경로 또는 약물 투여 방법의 변화 등을 포함한다. 특허 기간이 지난 후에 시장이 10배로 작아졌고 동류의 신약 모델도 특허 위험성이 존재한다.

중국 기업의 신약 개발은 계획 수립에 대한 논의 및 신약 연구 개발에 많은 시간, 노력 및 비용이 필요하다. 계획은 신약 개발에서 첫 번째로 넘어야 할 큰 관문이고 잘못된 계획은 필요 없는 비용의 낭비를 일으킨다.

신약 개발 3요소

요소 1) 적합한 전문 연구 분야를 선택하고 자신의 제품이 기회를 찾기 어려운 분야는 피한다. 당뇨병, 종양, CNS 등은 대형 제약사의 전장(戰場)이다. 우리가 이 분야에서 이길 가능성은 매우 희박하다. 규모가 작은 분야지만 독보적인 점유율을 차지하기 위해 중국 임상 수요 간의 차이를 파악하여 이에 적합한 신약을 연구한다. 희귀질환 의약품(orphan drug)이 신약 연구의 중요한 흐름으로 떠오르는 가운데, 특발성 폐섬유화증(idiopathic pulmonary fibrosis, IPF)과 같이 삶의 질에 큰 영향을 미치는 희귀질환 의약품에 신약 연구가 많은 관심을 받게 될 것이다. 첫 유전자치료제로 높은 가격을 자랑하는 ‘글리베라(Glybera)’역시 희귀질환 의약품이다.

요소 2) 독창적인 기술 플랫폼을 마련하여 연구 영역과 서로 호환하는 기술 플랫폼을 조성하는 것은 기초작업이다. 신약은 완성되지 않은 기회이므로 심층적인 탐색이 이뤄져야 한다. 독창적인 기술 플랫폼을 만들어야만 경쟁력 있는 신약을 얻을 수 있다. 핵심 기술 플랫폼을 만드는 과정은 경쟁 장벽을 공고히 하는 과정이다. 경쟁력이 강할수록 신약 세계화의 기회가 더 많아진다. 이것이 바로 신약회사의 핵심 경쟁력이다. Me-too는 성숙한 단순 기술이다. 만일 약물 화학의 수단을 통해 기존의 구조를 약간 꾸며 특허를 획득하는 것을 신약이라고 여기는 생각은 위험할 정도로 단순하다. 이러한 신약은 별다른 핵심 경쟁력이 필요하지 않다. 누구라도 완성할 수 있는 것이다.

요소 3) 신약 경영 리더가 독창적인 신약 컨셉과 전략적인 안목을 가져야 한다. 또한, 깊은 사고를 하고 독창적인 견해를 가지고 있어야 하며 신약 R&D 및 각 임상 시행 단계에 대해 잘 이해해야 한다. 또한 관리와 및 상업적 경쟁에 관한 노하우를 갖춘 리더야말로 신약 R&D의 핵심 요소이다.

신약 3원칙

신약 제1원칙) 어느 신약도 동일 기전의 제네릭과 경쟁할 수 없다. 중국식 신약은 Me-too류의 신약과 질적인 차이가 있다. HITs부터 최적화 과정을 거치지 않아 물질 특허가 쉽게 경쟁자의 도전을 받을 수 있고 동일 표적의 기 출시 제네릭의 도전에 맞서야 한다.

신약 제2원칙) First-in-class는 Me-too(better)와의 신약 경쟁에서 항상 이긴다. 혁신 신약은 임상 미충족 수요를 해결하는 것을 기본이기 때문에 항상 경쟁에서 우위를 차지한다.

신약 제3원칙) 신약의 리스크 보존 법칙이다. 각종 신약 모델의 리스크는 대개 비슷하다. 눈앞에 놓인 리스크는 오히려 해결하기 쉽다. 하지만 진정한 리스크는 항상 한 걸음 뒤에서 따라오기 때문에 그 위험성은 20배나 커진다.

중국 신약 제5의 모델: 해외 신약 도입

이 모델은 비즈니스적인 답변이 필요하다. 해외 대형 제약사에서 자원·자금·인력이 부족하지 않지만, 신약이 부족한 경우가 있다. 이들은 왜 자사의 신약 개발을 포기하고 중국 기업과 공동개발을 선택했을까? 대형 제약사의 R&D 전략이 달라졌지만 해당 신약이 경쟁력이 여전한 경우도 있다. 이런 상황에서 그들은 왜 끝까지 개발하지 않고 해당 신약 분야에 적합한 기타 제약사와 협력을 선택하지 않을까? 그들이 가치 있는 프로젝트를 포기하는 것은 자신의 프로젝트를 제대로 이해할 데이터를 확보하지 못했기 때문이다. 중국 기업에서 기회를 봤다고 하면 거의 대가 없이 남의 손에서 엄청난 가치를 지닌 신약을 도입하는데 사실 현실에서 이 같은 일은 일어나지 않는다.

이상의 내용은 현재 중국의 신약 개발 모델이다. 한국 제약사 대부분은 제1 모델인 빠른 추격형(fast-tracking) 신약 모델을 취했고 이들 중 상당수가 성공했다. 셀트리온(Celltrion)이 렘시마(Remsima)를 미국에서 출시하고, 얼마 전 삼성바이오로직스가 엔브렐(Enbrel) 바이오 시밀러를 유럽에서 출시 한 것이 그 대표적으로 예이다. 다른 일부 한국 기업도 Me-too와 Me-better 모델 전략을 한 경우도 있었지만 현재까지 연구 결과가 그리 좋지 않다. 이들은 신약의 3법칙을 거슬러 제품을 내놓았는데, 신약이지만 큰 수익을 창출하거나 높은 시장 점유율을 차지하지 못했다. 제2 모델 신약 모델의 경우, 일부 실력 있는 한국 기업이 개발하고 있다. 한미제약의 경우 리스크가 큰 편이며 단시간 안에 성과를 거두기란 불가능하다. 한국 제약사 중에서 제4 모델과 제5의 모델을 취한 극히 적다. 특히, 제4 모델의 전력을 통해 중국 기업이 약 100가지 제품이 되지만 ANDA에서 출시하지 못했다.

Me-only는 중국 또는 한국의 중소기업 및 연구소가 취하는 신약 개발 전략의 하나이다. 미충족 수요를 포착하고 시장을 독점하는 것이 더 나은 수익을 보장하고 한국과 중국 기업 간의 협력기회를 창출 한다.

지면의 제약으로 중국의 최신 신약 개발 방향과 전략에 관해서만 설명했다. 이 분석이 한국 제약사에 많은 도움이 되기를 바라며 여러분과 함께 상호 교류기회가 마련되기를 기대한다.

참고 문헌 :

황전화 박사: 국제화 혁신약물의 기준·발견 방법 및 개발 전략, 2016년 10월 06일, 양차오(?超), FIRESTONE

세계 및 중국의 의약품시장 발전 전망 2017년, 05월 26일, 의약뉴스 인터넷(??快??)

...................(계속)

☞ 자세한 내용은 내용바로가기 또는 첨부파일을 이용하시기 바랍니다.

지식

동향