정책동향

교과부 지원 신약개발 R&D 현황분석을 통한 신약연구개발사업 발전 방안

- 등록일2010-02-02

- 조회수14337

- 분류정책동향 > 기타 > 기타

-

자료발간일

2010-02-01

-

출처

한국과학재단웹진 2월호

-

원문링크

-

키워드

#신약개발

교과부 지원 신약개발 R&D 현황분석을 통한 신약연구개발사업 발전 방안

구해옥 한국연구재단 생명공학단 연구원

1. 추진배경

교육과학기술부는 지난해부터 기존의 "바이오기술개발사업"을 "미래기반기술개발사업"으로 통합하여, "신약개발분야"의 특성화를 추진해왔다. 그러나 분산 추진되고 있는 신약관련과제의 중복문제가 제기되고, 기초 R&D 사업과 원천기술개발사업의 차별성이 요구되고 있는 것이 사실이다. 이에 교과부 지원 신약관련과제의 실태분석과 이에 따른 연구 프로세스 재정립을 위하여 개선방안을 도출하는 하는 것이 필요한 상황이다.

이번 기획연구에서는 ①기초/응용 단계의 연구개발 결과가 전 임상/임상으로 연계되기 위한 기초연구단계를 재정립하여 연구 성과가 신약타깃 → 검증 및 선도물질 → 후보물질발굴로 이어질 수 있도록 하며, ②타깃 발굴과 후보물질 개발연구 사이의 공백영역을 도출하고, 질환별 목표에 따른 유기적 연계전략을 마련하고자 한다.

이번 신약관련 과제 현황분석은 교과부 지원 특정연구개발사업 중 바이오기술개발사업(신약타깃, 후보물질개발), 바이오신약장기사업, 21C프론티어(생체기능, 인간유전체사업단 등 8개)를 대상으로 하였으며, 기초과학연구사업의 신약관련 과제를 함께 분석하였다.

2. 교과부 신약개발 R&D 지원현황분석

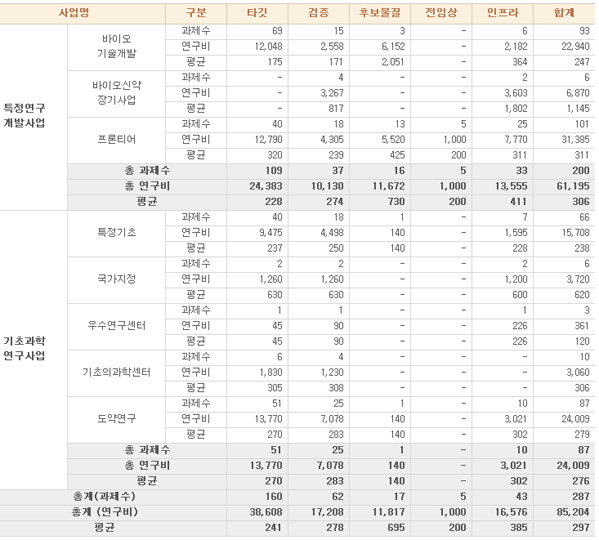

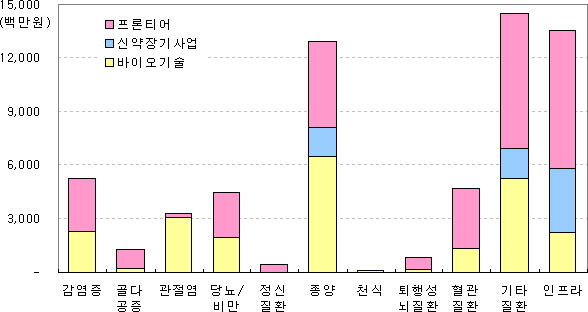

교과부 신약 R&D는 ’08년 기준 852억 원 투자(287개 과제)로, 사업별로는 프론티어사업 > 바이오기술개발사업 > 특정기초연구지원사업 순으로 투자가 이루어졌다. 연구단계별로 분석해보면, 타깃분야가 신약 전체 R&D중 절반 이상을 차지하며, 연구단계별 투자 비중은 타깃(56.3%) > 검증(25.1%) > 후보물질(17.2%) > 전 임상(1.4%) 순으로 나타났다. 특정연구개발사업은 검증분야 과제가 상대적으로 취약하며, 기초과학연구사업은 타깃과제 중심으로 과제가 분포되어 있음을 알 수 있다[표 1].

[표1] 연구단계별 연구비 투자 현황('08년)(단위 : 백만 원)

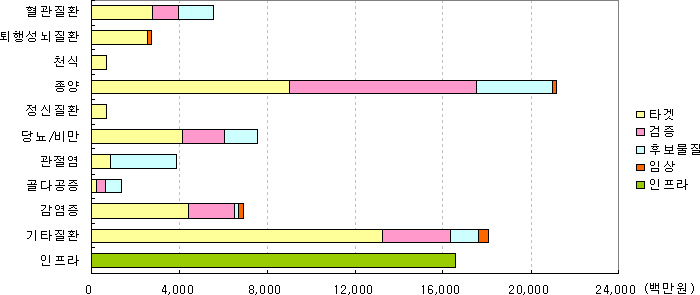

또한, 9대 질환별로 분석해보면, 종양 > 당뇨/비만 > 감염증 > 혈관질환 > 관절염 순으로 종양에 가장 많은 연구비가 지원되었고, 종양, 관절염, 비만/당뇨, 혈관질환, 감염증, 골다공증 등은 타깃 발굴에서 후보물질개발까지 전 단계에서 연구가 진행되고 있었다[표 2].

[표 2]9대질환-연구단계별 투자 현황

※ 기타질환 : 간기능, 위장질환, 피부질환, 통증, 뇌염증, 세포치료제, 아토피, 면역질환, 노화, 통증,

간질환, 중독성 질환, 심부전

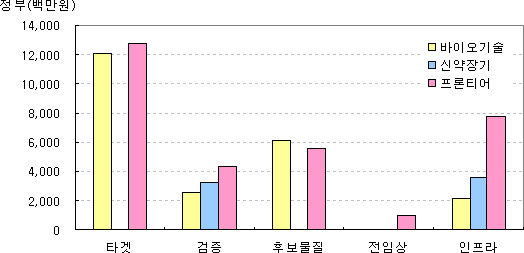

연구사업별 연구단계를 분석해보면, 특정연구개발사업 중 바이오기술개발사업은 검증단계의 예산투자가 상대적으로 적은 비중을 차지[타깃 발굴(58%) > 후보물질(30%) > 검증(12%)]하였다. 또한 신약장기사업의 경우, 현재 2단계(2년차)로 검증단계에서 후보물질 단계로 넘어가야 하나, 현재까지 검증단계에 머무르고 있다. 아울러 프론티어사업의 경우, 타깃 발굴 단계(128억 원)에 많은 예산을 지원하였다. 사업별 평균 연구비 비중은 프론티어 > 바이오기술개발 > 신약장기 순으로 나타났으며, 최대 3.1억 원에서 최소 1억 원으로 분석되었다[표1][표3].

[표 3] 특정연구개발사업 사업벼 연구단계별 현황

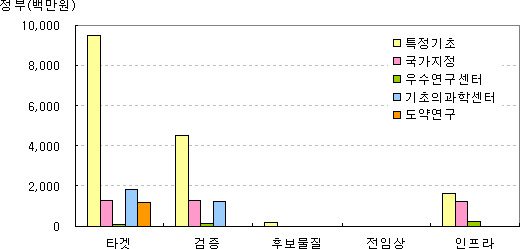

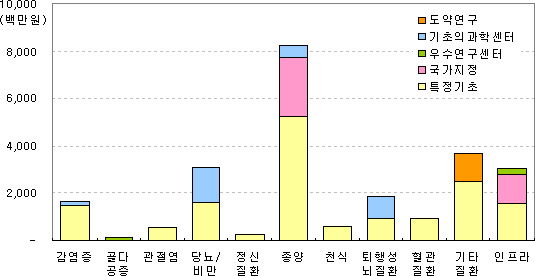

기초과학연구사업의 경우 특정기초연구사업의 단계별 비중은 타깃(67%) > 검증(32%) > 후보물질(1%)로 타깃 발굴과 검증분야의 연구를 주로 수행하며(인프라제외), 국가지정연구실(NRL) 사업은 타깃과 검증 분야에 5 : 5의 비중으로 지원하였고, 우수연구센터(SRC/ERC)사업과 기초의과학센터(ERC) 사업은 타깃과 검증 분야에, 도약연구는 타깃분야에 2개 과제(11.6억 원)를 지원하고 있어, 기초사업별 평균 연구비 비중은 국가지정 > 도약연구 > 기초의과학센터 > 특정기초 > 우수연구센터 순으로, 최대 6.2억 원에서 최소 1.2억 원으로 분석되었다[표1][표4].

[표 4] 기초연구사업 사업별 연구단계별 현황

한편, 9대 질환별로 연구단계를 심층 분석해보면, 종양의 경우 타깃, 검증, 후보물질 연구단계가 적절히 진행되고 있고, 감염증의 경우 후보물질개발이 매우 취약하게 나타났다. 혈관질환과 당뇨/비만의 경우는 검증단계가 취약한 반면, 타깃 발굴과 후보물질단계는 적절하게 나타났으며, 퇴행성 뇌질환 및 정신질환은 타깃 발굴 단계에 예산이 집중되고 있었다[표2].

사업별 9대 질환을 심층 분석해보면, 프론티어사업은 주로 종양, 정신질환, 혈관질환, 감염증, 당뇨/비만에 연구 및 투자가 진행되며, 바이오기술개발사업과 프론티어사업에서는 감염증, 당뇨/비만, 종양의 비중이 유사하고, 관절염은 바이오기술개발사업에서 대부분 지원됨을 알수 있었다.

사업간 질환별 연구의 중복은 종양, 감염증, 당뇨/비만에서 주로 존재하며, 특히 감염증, 종양은 바이오기술개발사업과 프론티어사업이 타깃 발굴과 검증 단계에서 중복 투자하고 있는 것으로 나타났다[표5].

[표 5] 특정연구개발사업 세부 사업별 질환별 현황

기초과학연구사업의 경우, 특정기초연구사업에서 골다공증을 제외한 8개 질환에 대한 연구를 수행하고 있으며, 기초의과학연구센터사업에서는 주로 당뇨/비만, 퇴행성뇌질환, 종양, 감염증 등의 연구가 진행되었다. 사업간 질환별 연구의 중복은 종양, 당뇨/비만, 퇴행성 뇌질환, 감염증에서 나타났고, 종양의 경우 특정기초, NRL, MRC 사업 등에서 추진되고 있었다[표6].

[표 6] 기초연구사업 세부 사업별 질환별 현황

3. 신약 R&D 중점추진 방향 및 추진체계 정립방안

이번 연구내용의 분석으로부터 타깃 발굴 연구과제의 우수성과가 후보물질 개발사업으로 연계될 수 있도록 ①검증 및 선도물질 분야의 예산확대가 필요하고, ②목적지향형 신약 R&D를 위한 공백기술 영역의 투자 확대가 필요하다는 시사점을 도출하였다.

중점추진방향으로는 당뇨/비만, 혈관질환 등 선도물질 개발을 통해 후보물질발굴이 가능한 분야를 우선 추진하되, 타깃 단계에 있는 정신질환 등의 연구는 검증 및 선도물질 연구를 수행한 후, 후보물질 사업으로 연계하는 것이 바람직할 것으로 판단된다. 가능성이 있는 경우 전 임상 직전까지 일관되게 지원하여, 신약개발 성공이 유망하거나 수요가 큰 질환에 대한 지원 강화를 위한 사업비의 탄력적 운용이 필요하다.

또한 타 사업단 질환별/연구단계별 특성을 고려한 중장기 포트폴리오 수립이 요구되며, 기존사업과의 관계를 고려하여 ①사업시기 및 지원예산 규모를 조정·추진하고, ②향후 3, 4년 내 프론티어사업 종료에 따른 신약관련 사업의 후속 연구 및 연계를 위해 신약후보물질개발사업에 집중 투자하는 것이 필요하다. 또한 ③타깃분야에 집중되어 있는 질환군에 대해 검증연구를 강화하여 선도물질도출 단계의 질환군에 대해 후보물질발굴사업을 추진하는 것이 바람직하다. 아울러 ④기존의 우수연구 과제가 다음 단계로 연계(타깃·검증·후보물질 발굴)될 수 있는 제도적 보완장치를 마련하고, ⑤성과는 우수하나 연구 종료 시 다음 단계로 전환되지 않는 경우, 다시 공개경쟁을 통해 리사이클링을 통한 효율성 제고 시스템을 마련한다면, 연구개발 단계의 유기적인 연계를 기대할 수 있을 것이다.

-

이전글

- Health and Medical Research in Singapore

-

다음글

- 중국의 Going Clean – The Economics of China’s Low-carbon Development

지식

동향