정책동향

2018년 국가 과학기술혁신역량평가

- 등록일2019-03-06

- 조회수5475

- 분류정책동향 > 기타 > 기타

-

자료발간일

2019-02-14

-

출처

한국과학기술기획평가원(KISTEP)

- 원문링크

-

키워드

#국가#과학기술#과학기술역량지수

- 첨부파일

2018년 국가 과학기술혁신역량평가

2018년 국가 과학기술혁신역량 평가 보고서입니다.

1. 연구 목표 및 내용 : ‘2018년 국가과학기술혁신역량 지수’ 통계 산출과 분석

- OECD 35개 평가대상국의 과학기술역량지수(COSTII) 산출 및 결과분석 : 부문, 항목, 지표별 분석, 평가 결과 및 시사점

- 심층분석 :인구, GDP, 국가 규모 등 고려한 분석, 강소형 국가의 과학기술혁신역량, 중국 분석

- OECD 35개국의 혁신역량과 강약점 진단

2. 활용계획 및 기대효과

- 한국의 과학기술혁신역량의 강,약점, 시사점 도출을 통한 향후 정책수립에 기초자료로 활용

- 주요 연구결과는 홍보물 형태(국영문 보고서와 홍보 브로슈어 활용)로 국내외 홍보 예정임

[목차]

? PART 01 ? 국가 과학기술혁신역량평가

제1장_국가 과학기술혁신역량평가 개요

1. 추진배경

2. 목적

3. 추진경과

4. 과학기술혁신역량평가 개념

제2장_국가 과학기술혁신역량평가 방법론

1. 평가 방법론

2. 지표체계

3. 평가대상 국가

4. 평가 절차

5. 2018년 추진방향

6. 2018년 지표 변경?개선 현황

? PART 02 ? 2018년도 국가 과학기술혁신역량평가 결과

제1장_과학기술혁신역량지수 분석결과

1. 2018년도 과학기술혁신역량지수 분석결과

제2장_부문, 항목 및 지표별 결과

1. 2018년도 과학기술혁신역량지수 부문별 분석결과

2. 2018년도 과학기술혁신역량지수에 대한 부문별 기여도 분석결과

3. 2018년도 과학기술혁신역량지수 항목별 분석결과

4. 2018년도 과학기술혁신역량지수 부문별 항목 구성 분석결과

5. 2018년도 과학기술혁신역량지수 지표별 분석결과

6. 분석결과 종합 및 시사점

제3장_부문, 항목 및 지표별 상세 결과

1. 자원 부문

1-1. 인적자원 항목

1-1-1. 총 연구원 수

1-1-2. 인구 만 명당 연구원 수

1-1-3. 인구 중 이공계 박사 비중

1-1-S. 우수 과학인력의 순유입, 우수 과학인력의 이동성

1-2. 조직 항목

1-2-1. 미국특허 등록 기관 수

1-2-2. 세계 상위 대학 및 기업 수

1-3. 지식자원 항목

1-3-1. 최근 15년간 SCI 논문 수

1-3-2. 최근 10년간 특허 수

2. 활동 부문

2-1. 연구개발투자 항목

2-1-1. 연구개발투자 총액

2-1-2. GDP 대비 연구개발투자 총액 비중

2-1-3. 연구원 1인당 연구개발투자

2-1-4. 산업부가가치 대비 기업연구개발투자 비중

2-1-5. GDP 대비 정부연구개발예산

2-2. 창업활동 항목

2-2-1. 인구 중 기회형 창업 비중

2-2-S. 초기 창업활동지수(TEA), TEA 중 개선주도 기회형 창업 비중

2-2-2. GDP 대비 벤처캐피탈 투자금액 비중

3. 네트워크 부문

3-1. 산?학?연 협력 항목

3-1-1. 연구원 천 명당 산?학?연 공동특허건수

3-1-2. 정부?대학의 연구개발비 중 기업재원 비중

3-2. 기업 간 협력 항목

3-2-1. 기업 간 기술협력

3-3. 국제 협력 항목

3-3-1. 연구원 천 명당 국제공동특허 수

3-3-2. GDP 대비 (해외투자+외국인투자) 비중

4. 환경 부문

4-1. 지원제도 항목

4-1-1. 기업 연구개발비 중 정부재원 비중

4-1-S. 기업 연구개발에 대한 정부지원 비중

4-1-2. 법?제도적 지원정도

4-2. 물적 인프라 항목

4-2-1. 인구 백 명당 유선 및 모바일 브로드밴드 가입자 수

4-2-2. 인터넷 사용자 비중 및 유선 브로드밴드 이용료

4-3. 문화 항목

4-3-1. 새로운 문화에 대한 태도

4-3-2. 학교에서 과학교육이 강조되는 정도

5. 성과 부문

5-1. 경제적 성과 항목

5-1-1. 국민 1인당 산업부가가치

5-1-2. 하이테크산업의 제조업 수출액 비중

5-1-3. 연구개발투자 대비 기술 수출액 비중

5-2. 지식창출 항목

5-2-1. 연간 특허 수

5-2-2. 연간 R&D 투자 대비 특허건수

5-2-3. 연구원 1인당 SCI 논문 수 및 인용도

? PART 03 ? 심층분석

제1장_규모 분석

1. 개요

2. 분석 기준

3. 국가 유형 분류

4. 분석 결과

제2장_강소형 국가의 과학기술혁신역량

1. 분석 개요

2. 분석 대상국 현황

3. 분석 대상국의 과학기술혁신 현황

4. 정리 및 시사점

제3장_중국의 과학기술혁신역량

1. 개요

2. 평가 결과

3. 한?중?일 비교

? PART 04 ? 국가별 과학기술혁신역량

제1장_국가별 과학기술혁신역량

1. 미국

2. 스위스

3. 일본

4. 이스라엘

5. 독일

6. 네덜란드

7. 한국

8. 스웨덴

9. 덴마크

10. 룩셈부르크

11. 핀란드

12. 아일랜드

13. 캐나다

14. 프랑스

15. 영국

16. 노르웨이

17. 오스트리아

18. 아이슬란드

19. 벨기에

20. 호주

21. 뉴질랜드

22. 에스토니아

23. 슬로베니아

24. 스페인

25. 체코

26. 칠레

27. 이탈리아

28. 포르투갈

29. 헝가리

30. 터키

31. 라트비아

32. 멕시코

33. 그리스

34. 폴란드

35. 슬로바키아

[내용]

제1장 국가 과학기술혁신역량평가 개요

1. 추진배경

- 지식기반 경제에서 과학기술이 국가 경쟁력의 원천이 됨에 따라, 과학기술혁신역량 제고에 대한 필요성이 증대

? 세계 각국은 과학기술 경쟁력 강화를 위한 투자를 지속적으로 확대하고 과학기술발전을 위한 제도적 기반을 조성

※ 유럽연합(EU)의 Horizon 2020은 ‘우수과학 경쟁력 강화’, ‘산업적 리더쉽 강화’ 등을 전략목표로 제시하여 유럽연합 국가들의 지속적인 과학기술 발전과 혁신역량강화를 제고

- 과학기술역량 강화를 통한 국가 경쟁력 제고를 위해서는 우선 국가 과학기술혁신역량 수준에 대한 정확한 진단 및 평가가 필요

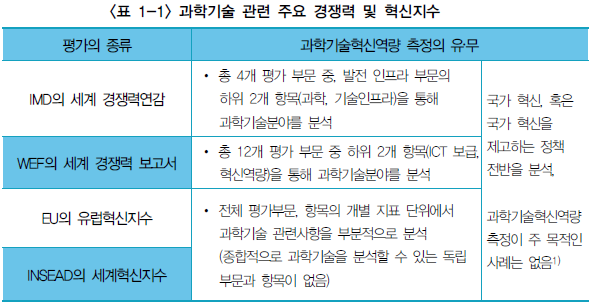

? IMD, WEF 등 국내?외 경쟁력 및 혁신지수들은 과학기술 부문을 포함하고 있으나 국가 경쟁력의 하부구조로서 과학기술을 분석하거나 혁신 전반에 대해서만 측정. 따라서 과학기술의 체계적인 분석이나 과학기술혁신역량에 대한 분석은 미흡

2. 목적

- 과학기술의 질적?양적 역량을 종합적으로 진단할 수 있는 모형을 개발하고, 과학기술혁신역량 수준에 대한 정밀하고 지속적인 점검을 수행

? 한국은 과학기술 전 부문에 대한 역량을 진단할 수 있는 과학기술혁신역량지수(COSTII*)를 개발하여 2006년부터 평가를 실시

* COmposite Science and Technology Innovation Index

? OECD 국가를 대상으로 과학기술혁신역량지수(COSTII) 및 지표별 수준을 비교·분석하여 한국 과학기술혁신역량 수준을 정확하게 진단하고 평가

※ 현재 COSTII는 국가별 과학기술혁신역량의 비교가 가능한 유일한 복합지표 평가모델임

- 또한, 이미 개발한 COSTII 모형을 지속적으로 검토?보완하여, 평가의 신뢰성 확보 및 공신력 있는 평가모형으로 성장하기 위한 기반을 마련

? 국제사회는 변화하는 과학기술혁신 환경을 고려하여 평가모형을 개선, 적합한 혁신역량진단 지표 설정에 중점을 두고 있음

※ 유럽연합은 리스본전략의 핵심목표 이행상황 점검에 유럽혁신지수를 활용, 신규전략인 Horizon2020의 정책 이행 모니터링에 적합하게 유럽혁신지수 지표를 변경

? 한국도 지속적으로 평가모형 검토와 개선에 대한 연구를 추진하여, 최신 혁신환경에 대한 측정 해상도를 제고

※ 전문가 회의를 통해 매년 평가모형을 지속적으로 검토하고 있으며, 개선된 방법론과 평가지표는 1년 이상의 검토과정을 거쳐 평가?분석 보고서의 측정 해상도를 제고

- 궁극적으로 자국의 과학기술혁신역량 강?약점을 정확히 측정하여 과학기술혁신역량수준 제고를 위한 정책적 방향을 제시하는 등 대내외 활용도 높은 기초자료를 제공하는 것이 본 연구의 목표임

? COSTII 평가결과를 토대로 한국 과학기술혁신역량의 강?약점을 분석 및 혁신역량강화를 위한 정책적 시사점을 도출하여, 근거기반 정책수립을 위한 자료로 제공

? 한편, 해외 경쟁력 평가들은 자국의 혁신에 대한 강?약점 진단 외에도 국가별 혁신수준을 분석하여 제시하고 있으며, COSTII도 평가대상국들의 강?약점 지표를 분석하고 그 결과를 국제홍보 시 활용하고 있음

※ 해외 기관(IMD, EU 등) 경쟁력 및 혁신지수는 한국을 포함한 국가별 강약점을 분석하여 제공

3. 추진경과

? ‘국가혁신평가지표’ 개발을 위한 연구수행 (2004년)

? 5개 부문(자원?활동?과정?환경?성과)으로 구성된 평가모형을 설계하여, 11개국을 대상으로 국가별 과학기술혁신역량에 대한 시계열 추이(?88~?02) 비교 및 분석을 시범실시 (2005년)

? 과학기술혁신역량지수를 개발하여 OECD 30개국을 대상으로 과학기술혁신역량평가를 시행하고 그 결과를 국가과학기술위원회에 보고 (2006년 이후)

※ 근거 : 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」 제11조 (국가 과학기술혁신역량평가)

? 실시 5년차를 맞아 평가체계의 전반적 방법론 검토, 지표보완 및 최신 데이터 반영을 통해 5년치 순위 및 점수 업데이트 실시 (2010년)

? 과학기술혁신 환경의 변화에 발맞추어 변경 필요성이 제기된 세부지표를 검토하여 항목별로 적합한 지표 설정에 중점 (2014년)

? 데이터 가용성 등을 고려하여, OECD 신규 가입국을 과학기술혁신역량평가의 평가 대상국에 추가(2017년 34개국, 2018년 35개국)

? 2018년에는 COSTII 측정해상도 제고와 통계 해석능력 제고를 중심으로 평가지표를 개선하고, 보조지표를 추가하여 혁신현상에 대한 설명력 향상(2018년)

☞ 2018년 주요 추진경과

?* 2018년 COSTII 지수 도출과 평가 수행

?* COSTII 지표체계 방법론의 지속적인 검토 및 평가지표 개선

?* COSTII 평가지표 외 보조지표 마련

...................(계속)

☞ 자세한 내용은 내용바로가기 또는 첨부파일을 이용하시기 바랍니다.

지식

동향

(AH18060) 2018년 국가 과학기술혁신역량평가.pdf

(AH18060) 2018년 국가 과학기술혁신역량평가.pdf