부처연구성과

나노입자-생체물질 간 상호작용 분석 원천기술 개발

- 등록일2014-03-17

- 조회수5600

-

성과명

나노입자-생체물질 간 상호작용 분석 원천기술 개발

-

연구자명

남좌민

-

연구기관

서울대학교 자연과학대학 화학부

-

사업명

글로벌프론티어사업(바이오나노헬스가드연구단) 및 중견연구자지원사업

-

지원기관

미래창조과학부

-

보도자료발간일

2014-03-17

- 원문링크

-

키워드

#나노입자

- 첨부파일

핵심내용

- 탄저균 등 생체물질 초고감도 실시간 모니터링 가능 -

□ 국내 연구진(서울대학교 자연과학대학 화학부 남좌민 교수 연구팀)이 생체 세포를 모방한 인공 세포막 상에서 자유롭게 움직이는 많은 수의 나노입자 간 상호작용을 단일 입자 수준에서 실시간으로 관찰하여 초고감도로 정량 분석할 수 있는 새로운 원천기술을 개발했다고 밝혔다.

○ 이번 연구는 미래창조과학부 글로벌프론티어사업의 일환으로 추진 중인 바이오나노헬스가드연구단(단장 정봉현) 및 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행되었으며,

○ 연구 성과는 화학분야 세계 최고의 권위를 가진 미국 화학회지 JACS(Journal of the American Chemical Society)에 Spotlights* 논문으로 선정되어 ‘Snapshots of Nanoparticles in Action Reveal Their Interactions’라는 제목으로 3월 5일 소개되었다.

* 미국화학회지에서는 매 이슈마다 상위 5∼10%의 논문을 선별하여 Spotlights 논문으로 선정하고 이를 각 이슈 맨 앞에 쉽고 자세하게 소개

※ 본 논문의 책임저자는 남좌민 교수, 제1저자는 서울대학교 화학부 이영광 박사, 공동저자는 김선기오정욱 박사이며 논문명은 “Massively Parallel and Highly Quantitative Single-Particle Analysis on Interactions between Nanoparticles on Supported Lipid Bilayer” 임

□ 연구팀은 세포막 구조를 모방한 유동적인 인공 지질 이중층에 빛을 강하게 산란하는 나노입자를 붙여서 2차원 상에서 나노입자들이 자유롭게 운동하고 상호작용하는 것을 간편한 암시야 현미경 장비로 실시간 관찰하였으며, 이를 암시야 현미경 색변화 정량 분석법을 개발해 분석하였다.

○ 기존에 흔히 쓰이는 단일 나노입자의 거동 및 상호작용을 실시간으로 관찰분석하는 방법은 아주 제한적이며 강한 전자빔 주사 등이 필요하고, 분석할 수 있는 입자 수가 한정되어 연구에 제한이 많았다. 또한, 수용액 상에 존재하는 입자의 3차원 운동으로 인해 많은 수의 입자를 모니터링하기가 사실상 거의 불가능하였다.

○ 이번 연구에서는 나노입자를 유동적인 2차원 평면인 지질 이중층에 도입하고 이를 암시야 현미경(dark-field microscope)으로 관찰하여 오랜 시간동안 여러 개의 입자를 동시에 추적분석할 수 있는 새로운 방법을 제시하고,

○ 이를 통해 연구팀은 넓은 영역의 지질 이중층 위에서 수백-수천 개의 나노입자들이 서로 상호작용하여 산란되는 신호의 세기와 색이 변하는 것을 정량적으로 분석해냈다.

○ 연구팀은 개발한 연구방법을 활용하여 대표적인 생물학 무기인 탄저균 DNA를 수 펨토몰라(샘플 1㎕당 수 만개의 DNA) 이하의 낮은 농도까지 정량적으로 검지하고, 단일 염기서열의 차이까지 완벽하게 구분해 냈다.

□ 본 연구결과는 DNA, RNA, 단백질, 화학 분자 등 다양한 분자 및 다양한 종류의 나노입자 간의 상호작용 연구 및 초고감도-다중-정량 검지에 응용될 수 있으며

○ 특히, 바이오칩 형태로 구현되어 바이러스, 박테리아, 톡신 등을 실시간으로 모니터링하는 연구에 활용될 예정이다.

□ 연구팀은 “이번 연구는 나노입자 상호 작용 연구는 물론 생체물질의 상호작용을 연구하는데 있어서 새로운 지평을 여는 연구결과”라고 연구의의를 밝혔다.

상세내용

연 구 결 과 개 요

서울대학교 남좌민 교수 연구팀은 높은 해상도로 자유롭게 움직이는 나노입자 사이의 상호작용을 동시 이미징하여 입자간 응집을 통한 성장을 정량적으로 분석하였다. 이러한 연구결과는 현재 단일입자 분석의 한계점인 혹독한 실험 환경, 동역학적 분석의 어려움, 추적 가능한 나노입자의 개수와 움직임의 제한 등을 해결할 수 있는 길을 열었다고 할 수 있다.

연구팀은 DNA가 도입된 플라즈모닉 나노입자를 2차원 상에서 유동적인 지질 이중층에 붙였다. 연구팀은 이러한 시스템을 암시야 현미경을 통해 관찰하였고, 넓은 영역에서의 개별적인 나노입자 간 응집을 동시에 분석하여, 나노 입자군 간의 서로 다른 성장 속도를 밝혔다. 이 시스템을 도입하여 탄저균 DNA를 30 fM의 낮은 농도까지 검지했고 단일염기서열 변형까지 완벽하게 구별해냈다.

여러 곳에서의 응집 반응을 단일입자 수준으로 개별적 추적이 가능해짐에 따라, 기존에는 앙상블 평균으로만 볼 수 있었던 용액 속에서 움직이는 나노입자의 운동을 개별적으로 구별할 수 있게 되었다. 이러한 방법은 다양한 나노입자와 분자들 (DNA, RNA, 단백질, 화학 분자들) 사이의 상호작용 연구에 적용될 수 있으며, 초고감도-다중검지 생체 물질 검지 플랫폼 개발에 사용될 수 있다. 또한, 나노크리스탈의 성장, 반응 속도, 메카니즘 등에 대한 상세한 연구도 가능할 것이다.

그림 및 주요사진 설명

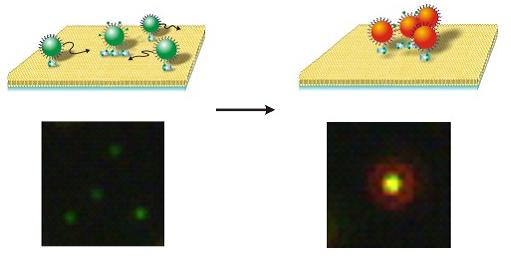

유동적 지질 이중층에 붙은 나노입자 모식도 및 결합 반응 이미지

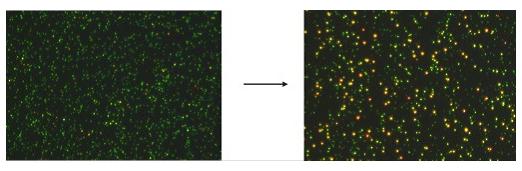

암시야 현미경으로 지질 이중막에 도입된 여러 개의 나노입자 실시간 응집반응 관찰. (좌) 탄저균 DNA 결합 전, (우) 탄저균 DNA 결합 후

용 어 설 명

탄저균(炭疽菌, bacillus anthracis, 바실루스 안트라시스)

탄저 급성 병원체이다. 탄저병균과는 구별한다.

역사적 배경 : 까지미르 다벤느는 탄저의 증상이 늘 B. anthracis라는 미생물과 동반하고 있음을 입증하였다. 알로이스 폴렌더 또한 이 발견에 기여하였다. B. anthracis는 1876년에 로베르트 코흐가 최종적으로 병인을 입증한 최초의 박테리아이다.

anthracis라는 종의 이름은 숯이라는 뜻의 그리스어 낱말 anthrakis (ἄνθραξ)에서 나왔다.

인공 지질 이중막 (Supported Lipid Bilayer, SLB)

유리 등 고체 지지대 위의 형성된 지질 이중막이다. 세포막의 성분인 인지질 이중막을 고체 위에 올린 것으로, 고체와 지질 이중막 사이에 얇은 물 층이 존재하여 고체 위에서도 유동적인 성질을 가진다.

암시야 현미경 (Dark-field micros)

표본내의 굴절률이 서로 다른 구조의 계면(界面)에서 산란하는 빛만으로 상(像)을 맺는 현미경. 한외현미경이라고도 한다. 보통의 현미경보다 훨씬 미세한 구조를 관찰할 수 있다. 표본을 투과한 빛이 대물렌즈로 들어가지 않도록 대물렌즈의 경구각(鏡口角)보다 큰 각도의 윤형광속(輪形光束)으로 조사해야 한다. 저배율의 대물렌즈를 쓸 때에는 집광기의 전면에 있는 조리개를 고리모양으로 하면 된다. 고배율의 것을 쓸 때에는 특별한 집광기가 필요하며 파라볼로이드(포물면) 집광기 · 카르디오이드(심장형) 집광기 등이 있다. 충분한 효과를 발휘시키기 위해서는 지정된 두께의 슬라이드 글라스를 사용하거나 전광학계(全光學系)를 바르게 장치하고 임계조명법(臨界照明法)을 써서 조명하는 등의 주의가 필요하다. 암흑의 시야에서는 물체가 빛나 보이며 콘트라스트가 매우 크기 때문에 보통의 현미경으로는 볼 수 없는 지름 4μm 정도 되는 구조의 존재를 확인할 수 있다.

출처 한국과학창의재단 과학백과사전

관련정보

지식

나노입자+생체물질+간+상호작용+연구.hwp

나노입자+생체물질+간+상호작용+연구.hwp