기술동향

AIDS와 HIV 그리고 Neurodegeneration: 신종 치매성 질환

- 등록일2011-12-15

- 조회수10075

- 분류기술동향

-

자료발간일

2011-12-05

-

출처

Kosen 웹진 12월호

- 원문링크

-

키워드

#치매#AIDS#HIV#Neurodegeneration#신종 치매성 질환

AIDS와 HIV 그리고 Neurodegeneration: 신종 치매성 질환

김보현 (ooen) Columbia University

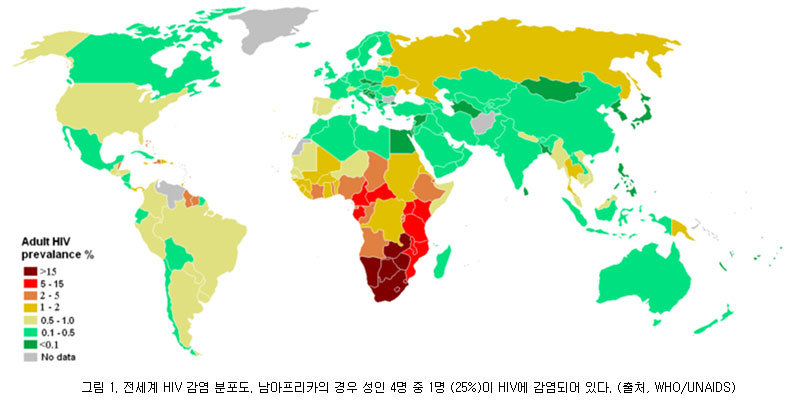

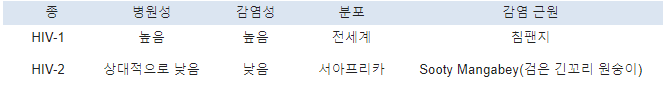

현재 전세계적으로 HIV (human immunodeficiency virus)에 감염된 인구는 수는 대략 40만명으로 추정되고 있다 (그림 1). HIV는 HIV-1와 HIV-2, 두 종이 존재하며 감염 분포 지역과 감염성에서 차이가 있다 (표 1). HIV에 감염된 사람은 잠정적으로 AIDS로 발전할 가능성이 있다고 판단되는 인구군이다. 최근에는 HIV에 감염된 환자가 AIDS로 발전하는 현상을 지연시키거나 방지하기 위해 복합 레트로바이러스 백신 치료 (cART, combination antiretroviral therapy)를 실시하고 있다. 백신 투여로 인해 HIV 감염 환자가 AIDS로 발전할 확률을 낮출 수는 있었으나 HIV-associated dementia (HAD)와 HIV-associated neurocognitive disroders (HAND)라는 부작용이 수반되었다. HIV성 치매 질환은 1991년 America Academy of Neurology (AAN)에 의해 정의 되었으며 AAN에 의해 처음으로 학계에 보고 되었다. 일반적으로 HIV에 대해 알려진 바에 의하면 HIV는 뇌에 영향을 미치지 않는 것으로 사료 되었다. 1996년 본격적으로 이전 백신 치료가 실행되기 전 시대에는 HIV 감염 환자가 AIDS로 발전해 사망하는 확률이 높았기 때문인 것으로 사료된다. HIV 감염자는 백신 치료가 없으면 일반적으로 10년 이내에 대부분이 AIDS로 발전하며 일단 AIDS가 발병하면 1년 이내에 사망에 이른다. AIDS 발병 이후에 백신 치료를 하면 최소 5년까지 수명 연장이 가능한 것으로 추정된다. HIV 감염 환자에 대한 백신 치료는 환자를 AIDS로 발전할 확률을 낮춰 수명을 연장시킨 반면 HIV성 치매인 HAND를 수반하여 삶의 질을 떨어뜨리는 문제점을 야기시켰다.

HIV는 레트로바이러스과에서도 렌티바이러스 속(Lentivirus genus)으로, 렌티바이러스는 HIV에서 보이는 특성과 같이 잠복기가 길어 slow virus라고도 일컫어지며 neuron과 같은 non-dividing 세포에도 감염이 잘 되며 neuron 안에서 증식하는 특성을 지니고 있다. 따라서 HIV 감염 환자에서 치매성 증상이 처음 보고 되었을 때 학자들은 HIV가 다른 퇴행성 신경질환과 비슷한 양상으로 뇌에 침입하여 neuron을 잠식시킬 것으로 추측했으나 학술보고들은 예상결과와는 다른 결과들을 보고하였다. HIV는 뇌세포의 glia cell들인 astrocyte와 microglia를 주로 감염시켰으며 neuron이 직접적으로 감염되는 현상은 관찰되지 않았다. HIV성 치매인 HAND 전체 HIV 감염자 중 15% 정도가 진행되는 것으로 알려져 있다.

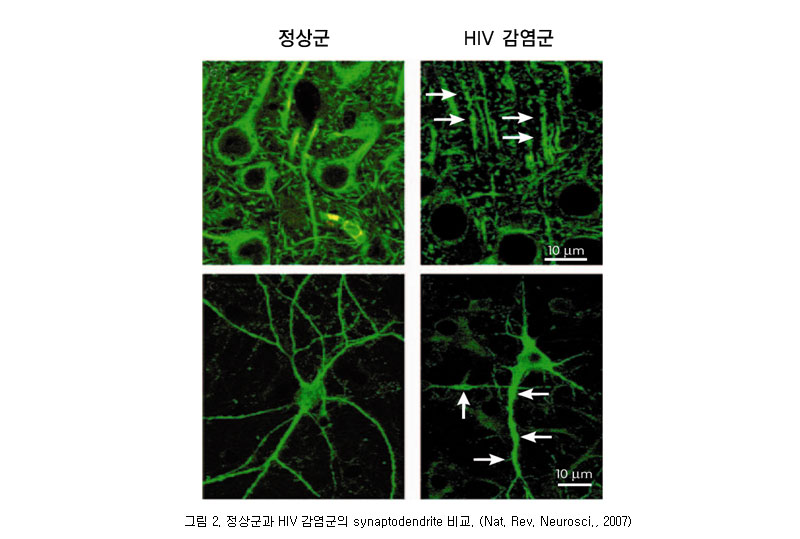

1991년 처음 학계에 HAD와 HAND가 보고 된 이후 본격적으로 질환의 발병 메커니즘에 대한 기초학술적인 연구 보고는 2007년부터 시작되었다. 학술계에 발표되고 있는 연구보고는 초기적 단계로 아직까지는 밝혀진 바가 많지 않다. 다만 알츠하이머나 프리온 질환이 직접적인 뇌신경 파손이 의한 치매성 질환이라는 점과는 달리 HAD 및 HAND의 경우는 뇌신경의 직접적인 파손에 따른 경로가 아니라 시냅스 기능의 저해와 같은 간접적인 경로를 통해 치매를 야기한다고 사료되고 있다. 실질적으로 HAD 및 HAND 질환자의 뇌에서는 뇌신경의 손실은 관찰되지 않으나 뇌신경의 시냅스가 정상적인 사람들의 뇌신경과 비해 저해되고 있는 현상이 관찰되었다 (그림 2).

아직까지는 HIV성 치매와 관련하여 뇌신경의 시냅스가 synaptic plasticity가 저해되어 정상적인 기능을 하지 않는다는 사실 이외에는 밝혀진 바가 없다. 이는 환자의 사후 뇌 샘플을 얻는 방법 이외에는 적절한 연구방안이 없어 연구를 수행하는데 한계가 있었기 때문이다. 2005년도에 처음으로 미국 뉴욕의 콜럼비아 대학에 있는 Dr. David J Volsky의 연구진에서 마우스에 감염이 가능한 Chimeric HIV 바이러스를 제작하여 마우스 모델을 정립하는데 성공함으로써 HIV 관련 연구 및 HIV성 치매를 연구하는데 박차를 가할 수 있게 되었다.

영미 대륙과 같은 선진 서방국가들은 HIV 백신 사용 증가에 따른 HIV성 치매 발병률이 증가됨에 따라 2000년대 초반부터는 적극적인 연구가 이루어지고 있다. 한편 HIV 감염과 이에 따른 AIDS의 발병률이 전세계적으로 가장 심각한 아프리카의 경우 값비싼 HIV 백신을 사용하기도 어려울 뿐만 아니라 HIV성 치매 개선을 위한 투자는 더더욱 어려운 실정이다. 동양권 국가들도 HIV 감염에 따른 AIDS 발병률 억제 및 치료를 실시하고 있으나 HIV성 치매에 대한 정보 및 관심도는 낮다. 한국의 경우 HIV 감염과 AIDS에 대한 치료가 실명에 의한 국가적 관리에 의해 발병도가 0.5% 이하로 낮아 비교적 AIDS에서 안전한 국가에 속한다. 성병이라는 꼬리표를 달고 불건전한 성접촉에 의한 질병이라는 인식 강해 관심도는 더욱 낮다고 판단된다. 그러나 후에 따르게 될 치매라는 후유증을 고려할 때 보다 적극적인 연구와 관심을 가져야 할 필요가 있다.

HIV 감염에 따른 AIDS의 발병을 억제하고 치료하기 위한 인류의 적극적인 노력으로 인해 백신이계발되어 수명을 연장시켜 주었으나 후유증으로 치매의 발병을 남겼다. 정상적인 삶을 영위할 수 없는 단순한 수명의 연장은 무의미한 것이다. 전세계 인구의 36%의 삶을 잠식시키고 있는 HIV 감염과 AIDS 발병 및 HIV성 치매에 대한 연구는 인류의 삶의 질을 높인다는 측면에서 보다 활발한 연구의 필요성이 제기되고 있다.

참고문헌

[1] Mark A Wainberg, Nature, 2011

[2] Ronald Ellis et al., Nat. Rev. Neurosci., 2007

[3] A Antinori et al., Neurology, 2007

[4] Wikipedia, the free encyclopedia

[5] MJ Potash et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2005

☞ 자세한 내용은 내용바로가기를 이용하시기 바랍니다.

지식