기술동향

국내 천연소재를 이용한 의약품 연구동향

- 등록일2018-01-10

- 조회수12871

- 분류기술동향

-

자료발간일

2017-12-26

-

출처

생물학연구정보센터(BRIC)

- 원문링크

-

키워드

#천연소재#의약품

- 첨부파일

출처 : 생물학연구정보센터(BRIC)

국내 천연소재를 이용한 의약품 연구동향

[목 차]

1. 서론

2. 본론

2.1 나노 소재 및 천연 광감각제 암치료제 개발

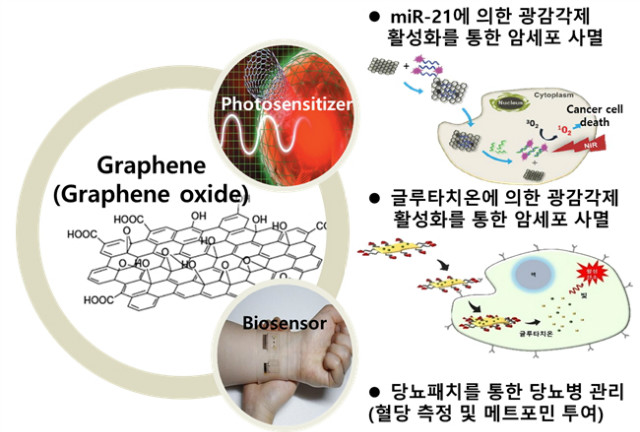

2.2 천연 그래핀을 활용한 의약품 연구

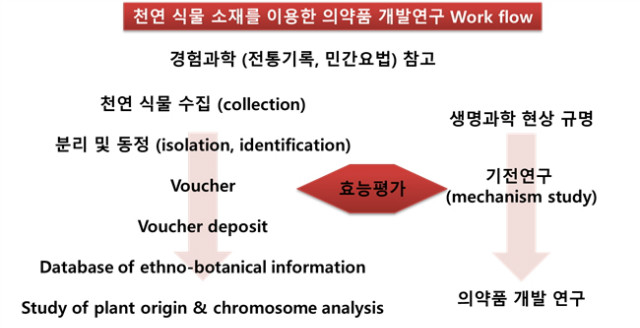

2.3 천연 식물 소재를 이용한 의약품 연구

3. 결론

4. 참고문헌

[요약문]

예로부터 우리나라는 천연소재를 의약품 및 민간에서 자연스럽게 사용하여 왔으나 이를 총괄하여 데이터베이스화 하거나 연구하여 보고하는 일이 부족하였다. 이러한 이유로 약 10여 년 전부터 정부기관이 주도적으로 국내외 천연소재의 은행을 운영함으로써 각 연구기관이 상호 협력하여 연구할 수 있는 환경을 조성하고자 노력해왔다. 천연 소재는 광물, 식물, 해양, 미생물, 동물 등 범위가 다양하지만 본 글에서는 크게 두 가지로 나누어 그래핀을 활용한 의약품 연구와, 천연 식물 소재를 활용한 의약품 연구에 대하여 중점적으로 다루고자 하였다. 첫째, 그래핀 연구는 광감각제의 소재로서 약물이동을 촉진시켜 암세포 사멸 효과를 나타내므로 이를 활용한 항암제 개발 연구가 진행 중이며, 웨어러블 그래핀 전자피부와 혈당측정용 바이오센서의 개발연구를 통하여 당뇨와 같은 만성질환을 표적하는 의약품 연구를 가능하게 하였다. 둘째, 천연 소재를 활용한 식물소재의 연구는 경험과학을 배경으로 천연물의 분리와 동정, 효능 및 심도있는 기전연구를 통해 라이브러리 구축을 통하여 퇴행성 신경질환, 만성폐쇄성 폐질환, 비만과 당뇨 등의 질병 치료제 연구에 매진하고 있다. 본문에서는 이 두 가지 주제에 대하여 되짚어보고 앞으로의 전망과 한계점에 대해 논의하였다.

1. 서론

동의보감 및 본초강목을 비롯한 한의학 서적과 민간요법에 의하면 우리나라는 천연 소재 기반의 의약품을 오랜 시간 전부터 사용하여 왔고, 더 나아가 천연 소재를 특정 질병의 치료에 적절히 사용하기 위하여 지속적인 연구를 수행해 왔다. 그 중 일부는 생약제로 이용되는 생물자원인 대한민국약전과 대한민국약전한약(생약) 규격집에 명시되었으나 아직 대부분 그 수록이 완료되지 않은 상태이다. 이러한 이유로 동의보감 유전체 연구 사업이 시작되었고, 의약 과학 및 천연소재 연구의 학문적 성장과 함께 21세기에 들어 국내에서는 천연소재를 이용한 의약품 개발연구가 활발하게 진행되었다. ‘천연 소재를 이용한 의약품’이라 함은 자칫 천연물 의약품으로 생각할 수 있으나, 본디 천연 소재라 함은 천연 식물 소재, 천연 해양 소재, 천연 동물 유래 소재, 천연 광물 소재 등 그 범위가 다양하다.

우리나라는 지난 생물다양성 협약에 따라 국가 소유 생물자원에 대한 권리를 인정하고 다양한 생물자원의 확보와 체계적 관리를 위한 전력적인 은행이 요구되었고 이러한 흐름에 발맞추어 생물자원 라이브러리를 구축하고 생물자원으로부터 추출된 산물의 활용을 위한 공여시스템 구축과 이를 활용하여 다양한 연구분야로의 확장을 도모하고 있다. 정부 출연기관인 한국생명공학연구원의 한국식물추출물은행, 한국한의학연구원의 한의학 과학화 및 표준화 사업, 식품의약품안전처의 식품공전, 기능성식품공전, 대한민국약전, 대한민국약전외 한약(생약) 규격집, 연구소재중앙센터의 특수연구소재은행 등 동물, 식물, 자생식물, 해외식물, 생약제제, 미생물, 인체유래 관련 은행을 운영하고 자원을 보유하고 있다. 해외생물소재센터의 경우 4개 권역으로 중국권역(중국과 베트남, 몽골, 캄보디아 등), 중남미 권역(코스타리카, 칠레, 아르헨티나 등), 동남아 권역(인도네시아, 인도, 파키스탄 등), 아프리카 권역(남아공, 나이지리아, 탄자니아 등)에 분소를 마련하여 해외 생물자원을 확보하고 이들 가운데 유용 소재를 의약품 소재로 활용하고 있다[1].

우리나라는 100세 시대가 도래하면서 건강수명의 중요성이 강조되고 고령화 사회로 진입하였다. 그리고, 의약품 연구시장도 이러한 시대적 상황에 발맞추어 퇴행성 신경질환의 치료제와 만성 폐쇄성 폐질환 치료제, 비만과 당뇨 치료제 및 항암제의 개발 등 노인성 질환이나 환경문제로 인한 질병 및 만성질환의 치료와 케어를 위한 치료제 개발 중심으로 패러다임이 전환하고 있다. 더욱 건강과 안전을 추구함으로써 소비자들은 합성 화학물질 기반의 의약품, 기능성 식품, 화장품을 기피하는 추세이며, 세계적 트렌드에 맞추어 천연 소재에 대한 인식이 새로워지면서 식품, 화장품 및 의약품 개발 연구가 추진되고 있다. 이러한 시점에 우리는 향후의 의약품 시장의 전망을 위해 국내 천연소재를 활용한 의약품연구에 대한 연구 동향을 살펴볼 필요가 있다. 따라서, 본 글에서는 국내 천연소재를 활용한 의약품 연구동향을 소재에 따라 분류하고 살펴보았다.

2. 본론

2.1 나노 소재 및 천연 광감각제 암치료제 개발[2]

나노 기술을 활용한 항암제는 부작용을 최소화하면서 암 치료를 극대화하는 메커니즘을 갖는다. 항암치료 과정에서 발생하는 여러 가지 부작용은 혈관에 투여한 항생제가 암 조직과 정상 조직의 세포에 축적돼 정상 세포도 죽이기 때문에 발생한다. 항암제 사용량을 높이면 이 같은 부작용은 심해지는데, 나노 기술을 활용하면 이를 감소시킬 수 있다. 또한 표적치료도 가능하다. 나노입자 표면에 특정 암세포를 인식할 수 있는 표적 리간드(targeted ligand)를 부착하면 치료하고자 하는 암 조직에 항암제의 전달 효율이 향상됨과 동시에 항암제 내성 암세포에 효과적이다. 이러한 표적 리간드의 효능은 여러 동물실험과 임상시험을 통해 증명된 바 있다. 더 나아가, 진단과 치료 기능이 동시에 탑재된 다기능성 나노의약품이 쌀알 크기의 암 조직의 존재와 위치를 영상을 통해 확인할 수 있고, 발견된 암 세포를 곧바로 치료할 수 있다. 그 대표적인 예가, 최근에 개발된 광감각제-금 나노막대 복합체이며, 이것은 수 밀리미터(㎜) 크기의 암을 형광영상을 통해 진단하고, 진단된 부위에 빛(레이저)을 조사하여 암을 제거할 수 있다[2].

2.2 천연 그래핀을 활용한 의약품 연구

천연 그래핀(natural graphite-route graphene)은 2003년에 영국 맨체스터 대학(University of Manchester)의 연구원에 의해 처음으로 그라파이트(graphite)로부터 분리된 이후 2004년에 그 연구결과가 발표된 이래로 많은 과학자의 이목을 집중시킨 소재이다. 그래핀을 생성하는 경로에는 천연 흑연에서 그래핀을 분리하는 방법과 인공적으로 합성하는 방법이 있다[3]. ‘그래핀 분야 주요 기술별 특허출원 현황’에 따르면 그래핀 연구의 주요 기술분야별로는 크게 나노소자 분야가 전체에서 57%를 차지하고 있고, 나노 소재가 그 다음으로 38%를 차지하고 있으며, 나노기반공정과 나노바이오 및 의료 분야는 상대적으로 낮은 비율인 3%와 2%로 이 분야의 연구개발이 미비하게 이루어지고 있음을 알 수 있다. 다소 낮은 비율을 차지하고 있는 나노바이오 및 의료 분야에서는 44건의 약물전달시스템과 바이오 센서 개발연구가 진행 중이다[4]. 국내 서울대학교 민달희 교수 연구팀의 Chul Chung 등에 따르면 그래핀은 에너지를 생산하고 저장할 수 있는 화학성질을 가지는 소재로서 그래핀-퀀칭 형광(graphene-quanched fluorescence)을 통한 정밀 바이오센싱(precise biosensing), 그래핀 강화 세포분화 및 성장(graphene-enhanced cell differentiation and growth), 질량 분광을 위한 그래핀 보조레이저 탈착 및 이온화(graphene-assisted laser desorption/ionization for mass spectrometry)와 같이 다양한 생명 및 의약품 분야에 활용되고 적용되고 있다[5].

2.2.1 그래핀을 활용한 항암제 개발[2]

항암제 투여나 방사선 치료와 같은 항암치료에 대한 부작용 및 경제적 부담은 많이 보고되어왔다. 그래서 이에 대한 대처방안으로 빛에 반응하는 광감각제(photosensitizer) 항암제와 나노 물질을 접목해서 암세포만을 골라 없애는 암 치료 기술을 개발하였다. 암 치료에 있어 화학치료 및 방사선치료의 잘 알려진 부작용 가운데 하나는 암세포와 함께 정상세포도 공격하는 것인데, 이러한 이유로 특정 파장의 빛을 조사하여 암세포를 사멸시키는 화학 치료법이 주목 받아왔다. 그러나 광감각제를 이용한 광 역동 치료법에도 유사한 부작용으로 체내에 투여된 광 감각제가 체내에 남아 정상세포까지 훼손한다는 것이었다. 이럴 경우, 환자가 햇빛을 보게 되면 가시광선에 의해 피부나 조직이 손상되어 부작용이 큰데, 이 문제점을 보완하기 위하여 정상세포의 손상을 최소화하면서 암세포만을 표적 치료하는 기능성 나노시트가 개발되었다. 그 원리는 광감각제-나노시트 복합체를 투여하면 암세포 내의 글루타치온(glutathione)에 의해 광감각제가 분해되고 이 때 빛으로 활성산소가 생성되면 활성산소에 의하여 암세포가 사멸하는 것이다[6].

광감각제-나노시트 복합체에 의한 암세포 사멸기전과 유사한 기전으로 그래핀을 사용하여 약물전달 효율을 높인 약물전달 시스템 연구가 국소적으로 진행 중이다. 최근의 Lee 등의 연구보고에 따르면, 인공 핵산 프로브(artificial nucleic probe)로 PANGO (PNA (peptide nucleic acid) probe와 GO의 복합체)는 암세포의 동시감지와 발암성 miRNA (oncogenic miRNA)에 대한 반응에 있어 광감각제의 활성화를 위한 동물의 생체 내 시스템에 적용이 가능 하였다[7]. 그리고 이 방법을 활용하여 유방암, 췌장암, 대장암 등 다양한 암을 조절하는 miR-21을 타겟하여 약물 활성화 시스템을 연구하고, 결과로서 Ce6-PNA/Dex-RGON 복합체가 miR-21에 대한 반응과 암조직 저해를 위한 선택적 세포독성효과에서 시컨스 (sequence)에 특이적인 형광을 나타내었음을 증명하였다[8].

2.2.2 웨어러블 그래핀 전자피부[9]와 혈당측정용 바이오센서[7]

매일 채혈하여 혈당을 측정하고 인슐린주사를 통해 혈당관리를 해야 하는 번거로움을 해소시키는 피부 부착 형 혈당측정기 및 분사형태의 주입이 가능한 당뇨 치료제까지 미래창조과학부 산하 기초과학연구원(IBS)의 김대형 연구위원(서울대학교 화학생물공학부 교수) 주도로 그래핀 소자를 활용해 당뇨패치 기술이 개발되었다. 발이나 배 등 피부에 바로 부착할 수 있도록 개발된 당뇨 패치는 땀과 함께 분비된 당(glucose)을 그래핀으로 만들어진 다양한 센서가 감지하는 방식으로 혈당을 측정한다. 혈당이 높아졌을 때 약물을 주입하기 위해서 초미세 바늘인 ‘마이크로니들’을 활용하여 온도가 일정 이상 높아지면 겉 표면에 특수 코팅이 녹아 메트포민(metformin)이 피부에 침투할 수 있도록 조절기능을 넣었다. 그래핀은 유연한 특성(원래 크기보다 10% 정도 늘어나도 정상 작동함)이 있어 몸에 붙였을 때 변형되어도 정상기능을 한다. 또 전기 화학적으로 그래핀의 민감도가 다른 물질을 이용할 때 보다 더 좋다는 장점도 있다. 일상적인 관리가 중요한 질병을 표적 하는 점에서 의미가 남다르다. 당뇨패치 기술은 현재 쥐 실험을 완료한 상태이고 임상단계 절차가 남아있다. 또한, 사용수명시간을 늘리고 혈당 측정의 정확도를 높이는 일을 연구 중에 있다. 김대형 교수는 이 기술이 상용화되면 전자 피부 또는 패치 형태의 다양한 바이오 센서 시스템에 광범위하게 활용되어 세계 300억 달러 당뇨병 치료시장 선점에 도움이 될 것으로 전망하고 있다[9,10].

그림 1. 그래핀을 활용한 의약품 연구. 그래핀은 miRNA-21[7] 혹은 글루타치온에 의한 광감각제 활성화[2]와 웨어러블 바이오센서 개발[9]에 활용되고 있다.

2.2.3 천연 그래핀 연구의 한계점 및 나아가야 할 방향

그래핀 상용 기술 개발에 나섰던 국내 주요 그래핀 원소재·제조업체가 연구소 수준 샘플 제작에 머무르고 있거나 사업화 투자를 미루고 있다. 이것은 시장 성장에 대한 불확실성과 높은 제조원가, 낮은 품질 등이 주된 이유로 추정된다[11]. 또한, 이진수 국립암센터 원장에 의하면 현재 개발되고 있는 나노 의약품이 실제 임상에 적용되기까지는 아직도 풀어야 할 숙제가 많고 임상시험을 거쳐 안전성 부분이 확보되려면 적어도 6년 이상의 시간이 필요 할 것으로 전망하고 있다[2]. 이러한 한계점을 극복한다면 임상시험을 통해 전 세계 항암제 시장과 웨어러블 당뇨 치료제 시장에 적용이 가능할 것으로 기대된다.

2.3 천연 식물 소재를 이용한 의약품 연구

천연 식물은 예로부터 삼국시대, 고려시대, 조선시대를 거쳐 현대에 이르기까지 민간과 의료분야에서 활발히 사용되어 왔고, 이 천연 식물 소재를 이용한 의약품의 연구 또한 다방면에서 시행되었다. 전 세계적으로 웰빙과 웰다잉 시대를 추구하는 트렌드를 따라 일반인의 천연물에 대한 인식이 새로워지면서 천연물 소재에 대한 관심도 증가하였다. 현재에는 건강과 안전을 추구함으로써 합성 화학물질 기반의 의약품보다 천연물 유래의 신소재 의약품 개발이 더욱 선호하는 추세이다[12]. 안전성뿐만 아니라, 경험적 근거와 전통적 기록으로부터 연구가 시작되는 천연물신약의 경우 새로운 물질을 탐색하고 선별하기 위하여 소비되는 투자비용 및 시간이 상대적으로 적어 신약개발로의 성공가능성이 높다[13]. 또한, 천연물은 구조적으로 “drug-like” 혹은 “biologically friendly”의 특성을 갖는 화합물을 정제할 수 있는 확률이 높아 신약 개발을 위한 소재로 그 가치가 중요하게 인식되고 있다[14].

우리나라는 예로부터 동의보감의 경험과학과 국가주도 천연물소재 연구 결과의 우수성에도 불구하고 과학적 기반의 부족으로 세계적 가치인식과 그 활용도가 낮았으나 최근 다중요소(multi-component; MC), 다중표적(multi-target; MT)을 특징으로 하는 천연물 연구에 시스템 생물학에 기초한 통합예측기술(in silico simulation과 가상생체모델) 개발의 연구가 진행되면서 새롭게 부상하고 있다. 미국은 멀티스케일 모델링 프로젝트, 일본은 바이오시뮬레이션(bio-simulation), 유럽연합은 VPH (virtual physiological human) 프로젝트, 영국은 BBSRC (Biotechnology and biological sciences research council)을 통해 생체모델링/시스템생물학이 함께 부상하고 있다. 이와 더불어 우리나라에서도 질병의 특성이 어느 한 부의만의 문제가 아닌 신체의 여러 부분에서 형성된 문제의 복합적으로 작용하여 발생하는 경우가 많으므로 MC/MT를 토대로 한 연구방향 및 관련 기술 개발이 이후 선정된 소재 및 기존 소재의 효능 극대화 여부가 기대된다[12].

그림 2. 정부기관 주도 천연식물 의약품 연구.

정부측면에서 보건복지부, 교육과학기술부, 지식경제부, 농림축산식품부, 중소기업청에서 천연 소재 연구가 진행되어 왔으며 의약품의 시판까지의 기간을 고려하여 기초 및 응용 연구에 중점을 두고 있다. 천연물 의약품은 천연물신약연구개발촉진법(2001년)과 ‘한의학육성법(2004년)의 제정으로 국내 기업과 기관의 천연물 및 전통약물을 이용한 연구가 촉진되고 있다. 또한, 2012년부터 10년 동안 지속되어온 전통천연물 기반 유전자 사업으로 동의보감 사업은 의약품으로 사용이 가능한 전통 천연물 유망소재의 선별과 규격화가 진행 중이며 생리활성의 평가 및 인체 가상세포모델 시뮬레이션과 인체시험 평가, 독성평가가 동시에 시행되고 있다[12].

국내에서는 천연 소재를 자생식물 및 야생식물 등에서 수득하여 라이브러리를 구축하고 국내뿐만 아니라 세계의 자원도 함께 활용하는 작업이 왕성하게 진행되고 있다. 대표적인 예가, 서울대학교 오원근 교수가 은행장으로 운영 및 관리하고 있는 생리활성물질자원은행(Korea Bioactive Natural Material Bank)[15]이다. 생리활성물질자원은행은 서울대학교 약초원[16]으로부터 원료 및 자문을 받아 기초연구와 연계하여 약 1,000여 종 이상의 식물기원 단일 화합물을 구축하고 칸토대 (CanTho) 및 하노이 약학대학(Hanoi University of Pharmacy)과, 중국의 3대 생리활성자원은행 중 하나인 Northwestern Chinese Plant Natural Compounds (NCPNCB)와 협력관계 구축하고 국제적 협력관계를 바탕으로 세계적인 물질은행으로 도약하고 있다. 또한, 국내 자원식물의 개체 확인하고, 표본식물 보존 및 종자의 보전, 이들의 생리활성 검색을 통하여 궁극적으로 화합물의 가치를 증대시키는 화합물 효능의 재창출과 의약품 개발연구에 기여하고 있다[17]. 생리활성자원은행에서 구축된 화합물은 새로운 약물기전이나 효능을 연구하는 연구팀이 분양 받아 새로운 활성을 탐색하여 화합물의 효율성을 증대시키고 있다. 최근 제약시장에서 신약개발의 가치를 증대하는 신약재창출(drug repositioning)의 연구 방법론도 MC/MT와 함께 사용되고 있다[18]. 이처럼 천연 식물 소재 분야에서는 학제간 연구와 융합 연구를 통하여 다양하고 가치 있는 연구 결과를 도출하고 있다.

생리활성물질자원은행뿐만 아니라 한약진흥재단(NIKOM)의 천연물 물질은행[19]은 991종의 천연물 물질을 보유하고 한약재 중 활성성분을 순수 정제하여 대량[19]으로 분양하고 있고, 천연 식물 소재의 특성에 따라 서울대학교 천연물과학연구소[20], 약용식물소재은행, 인삼소재은행, 천연물신소재은행, 향장소재은행, 한국식물추출은행 등 의약품 연구 소재로서 천연 식물소재를 취급하고 의약품 개발연구를 위한 상대적 기초연구에 매진하고 있다.

현재까지, 국내 자생식물과 외래종의 식물 추출물과 추출물에서 분리하여 수득한 단일성분 물질은 한방과 양방의 의약품으로 개발되고 연구되었다. 천연 식물 소재 자체의 연구는 재배지역에 따른 유효성분과 지표성분의 함량 차이의 이해와 이에 따른 유용성분의 추출효율을 증진시키는 연구가 병행되었고 유용 성분의 정제도를 높이는 방법론의 연구가 대부분이었다. 최근 천연물 연구 복잡성, 다양성, 다중표적 (multi-target), 학제간, 중개연구가 트렌드이다. 최근 연구된 천연식물 유래 소재와 그 효능으로는[21] 산꼬리풀의 piscroside C의 담배에 의한 기도염증 저해능[22], 천심련의 유효성분인 andrographolide의 신경세포 보호능[23], 봉의 꼬리에서 분리된 di-kaurane diterpenoids의 항신경염증 활성[24], 호두의 juglone의 간섬유화 저해능[25], 개똥쑥 추출물의 항산화[26,27] 및 항비만[28] 효능 등이 있으며, 대기오염과 공기오염에 의한 폐질환 증가율이 증가함에 따라 다양한 종류의 천연물이 천식 및 만성폐쇄성폐질환(COPD)을 완화시키는지의 여부와 이를 활용한 기전연구 및 신약개발연구가 한창이다. 또한, 최근 천연물 연구는 기초와 기본에 충실하여 신규 소재를 분리 동정하고, 이와 함께 복잡한 구조의 유도체, 2차 대사산물(metabolite)를 정제하고 그들간의 효능 차이 연구에 집중하고 있다[21]. 천연물의 생리활성 연구의 경우, 기존의 방식보다 더욱 깊이 있는 기전연구(mechanism study)를 진행 중이며, 의학 및 생명 분야와 밀접한 연계 및 중개연구를 통하여 다양성을 존중[29]하여 의약품 개발 연구로 이어지고 있다.

그림 3. 천연 식물 소재를 이용한 의약품 개발연구 모식도[21].

4. 결론

그래핀의 등장과 함께 공학 및 바이오 의약 분야의 학제간 융합 연구를 통하여 나노 스케일에서 광물소재를 활용할 뿐만 아니라 기존의 생체분자의 자발적인 기능을 접목시켜 소재 바이오 의약품을 개발하기 위한 연구가 수행되었다. 또한, 더욱 복잡해진 식물 생리를 이해하여 전문화되고 다양해진 분리 및 동정 기법으로 천연 식물 소재를 정제하고 수득할 수 있게 되었다. 이렇게 얻어진 다양한 천연물 소재는 그 효능이 연구되고 연구된 효능을 바탕으로 생체현상을 조절하는 조절제(controller) 역할을 할 수 있게 되었다. 그 기전연구는 점점 전문화되고 심도 있게 생체와 생체에 대한 천연물질의 작용을 이해함으로써 궁극적으로 섬세하고 저용량 시대의 의약품 개발연구가 가능하게 하였다. 개별적으로 국내의 천연소재 의약품의 한계점 극복을 위한 다양한 방법적 시도가 진행될 예정이며, 이러한 천연 소재 사용의 의약품 연구는 향후 시대적 흐름 및 과학발전의 방향과 함께 성장할 전망이다.

5. 참고문헌

==> PDF 참조

...................(계속)

☞ 자세한 내용은 내용바로가기 또는 첨부파일을 이용하시기 바랍니다.

지식

동향

pdf_0002881.pdf

pdf_0002881.pdf