기술동향

기업의 개방형 기술혁신과 대학과의 협업

- 등록일2018-06-05

- 조회수5787

- 분류기술동향 > 레드바이오 > 의약기술

-

자료발간일

2017-11-28

-

출처

글로벌 첨단바이오의약품 코디네이팅센터

- 원문링크

-

키워드

#첨단바이오의약품

기업의 개방형 기술혁신과 대학과의 협업

서해영 아주대학교 의과대학 신경발생 및 줄기세포 연구실 교수

줄기세포치료제가 국내·외에서 첨단바이오의약품으로 인정받기 시작한지 수년이 흘렀다. 현재 시판중인 줄기세포치료제는 골수나 제대혈에서 수집한 후 증폭시켜 얻은 것으로서 일부 질환을 치료하는데 효능이 있다고 인정받고 있다. 하지만 대다수 전문가들은 그 효능을 개선하기 위한 융합연구가 필요하다고 여기고 있다. 그 중 하나가 기능성 유전자치료제로서의 효능을 증진시키는 연구다.

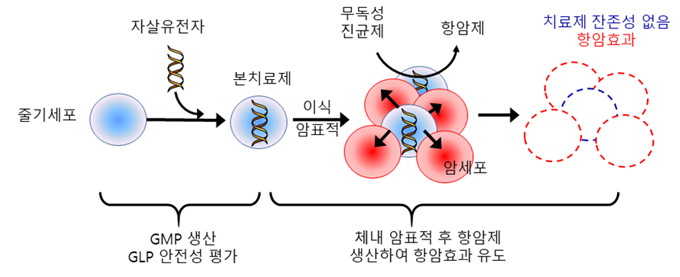

본인은 줄기세포가 암을 좇아 이동하는 특성(주향성)을 이용하여 악성 뇌종양의 치료를 목표로 ‘항암기능을 지닌 유전자를 암조직으로 전달하는 연구’를 수행하고 있다. 줄기세포에 자살유전자를 이입하고 환자에게 투여하면, 그 세포는 암조직으로 이동한 후, 그 때 환자에게 투여한 진균제가 항암제로 전환되어 근거리에 있는 암세포의 성장을 억제하게 된다 (그림1). 기존 항암제는 전신으로 투여되는데 반해, 본 치료제는 암조직에서만 항암제를 생성하므로 전신독성이 낮아 환자의 삶의 질을 떨어뜨리지 않으면서도 항암효과를 갖게 된다.

그림 1. 개발중인 유전자줄기세포치료제의 작용모드

첨단바이오의약품의 기술이전을 통해, 기업은 최신 기술과 관련된 지식과 정보를 보유한 대학의 자원을 확보하고, 대학이 개발한 기술은 임상연구를 통해 궁극적으로 환자를 치료하는 기술로 이어지는 효과가 있다. 이 글에서는 본인은 대학에서 시작한 치료기술이 2016년 한미약품의 오픈이노베이션(개방형 혁신)행사에서 'eR&D(External R&D)팀'을 만나 기술이전하기까지의 과정을 사례로 들어 기업과 대학 간 상호협력의 중요성을 논하고자 한다.

1. 자가이식용에서 동종이식용 치료제로 전환

처음 개발된 줄기세포치료제는 안전성이 강조되어 환자의 골수에서 추출한 줄기세포를 체외에서 증폭시킨 후 다시 환자의 몸에 이식하는 자가이식용으로 개발되었다. 환자의 입장에서는 자가이식용 치료제는 거부반응이 없는 최고의 원료세포이다. 하지만 맞춤형으로 제작되는 자가이식용 치료제는 생산성이 낮아서 수익을 거둘 수 없다는 한계가 있다. 첨단바이오의약품 개발에 있어서 가장 큰 장애요소는 생산과 제조과정이다. 동종이식용 치료제는 super donor로부터 확보한 줄기세포를 대량으로 생산함으로써 치료제의 균질성을 보증하면서 관리비를 낮출 수 있다. 본 치료제는 항암기능은 주변의 암세포뿐만 아니라 자신도 소멸시켜 체내 잔존기간이 짧아 비교적 안전할 것으로 예상되므로 동종이식용으로 사용 가능하다.

2. 생산성을 추구하되, 안전성은 과학으로 해결

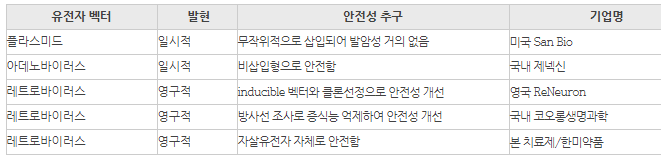

본 치료제는 유전자에 한번 노출되었기 때문에 유전자치료제로 분류된다. 기능성유전자를 세포에 전달하는데 사용하는 벡터는 효율성, 생산성, 안전성을 고려하여 신중히 선택해야 한다. 유전자 전달 벡터로는 크게 염색체 삽입형 벡터(레트로바이러스와 그와 같은 屬인 렌티바이러스)와 비삽입형 벡터(아데노바이러스, 아데노부속바이러스)가 있다. 염색체에 삽입되지 않는 벡터는 비교적 안전한 것으로 인정되지만, 유전자 발현이 지속되지 않아서 매번 유전자를 이입해야하는 번거로움이 있다. 반면 염색체 삽입형 벡터는 유전자 발현을 지속시킨다는 장점이 있지만, 염색체 삽입이 자칫 주변의 발암유전자를 활성화시켜 종양을 유발(genotoxicity)시킬 수 있기 때문에 안전성을 입증해야 하는 숙제가 추가된다. 그렇다면 기업에서는 안전성문제를 어떻게 해결하고 있을까? 이를 표로 정리해보았다.

위의 표는 염색체삽입용 벡터를 사용하여 유전자발현을 영구적으로 유지시키되, 안전성을 과학적으로 해결한 사례이다. 본 치료제가 함유한 자살유전자는 암세포의 사멸을 유도하는 동시에 줄기세포치료제가 암으로 진행되는 것을 막는 장치로도 작용하므로, 레트로바이러스로 생산성을 높이는데 주력하였다.

3. 유전자이입 줄기세포치료제 생산의 아웃소싱

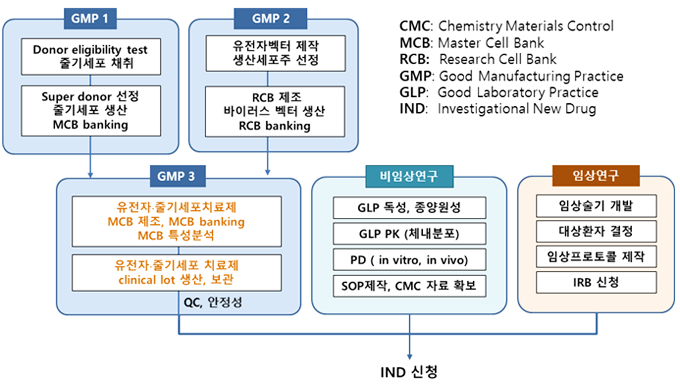

유전자가 이입된 줄기세포치료제는 기존의 줄기세포치료제와 비교했을 때 적어도 세 배 이상의 공정과정을 거쳐 생산 된다(그림 2). 첫째, 원료인 줄기세포를 확보하고, 둘째, 줄기세포에 이입할 유전자벡터를 생산하고, 셋째, 유전자가 이입된 줄기세포를 생산하는 것이다. 본인이 속한 대학 내 GMP(Good Manufacturing Practice)시설에서 공여 받은 골수로부터 줄기세포를 배양하고 그 중 증식능력이 탁월한 super donor를 선별해낼 수 있었다. 유전자생산 시설은 줄기세포 생산시설과 생물안전등급 (Biosafety level)에 차이가 있어서 공기조절 및 음압유지가 있는 별도의 공조시설에서만 생산가능하다(식품의약품안전처, 세포치료제 제조 및 품질관리기준 가이드라인 2016.5).

따라서 유전자가 들어간 제제는 외부 CMO(Contract Manufacturing Organization)기관에 의뢰하여 생산하였다. 외부 CMO시설은 의뢰인의 출입은 엄격히 제한된다. 따라서 연구실에서 실제생산과 비슷한 규모의 공정을 개발하여 CMO에 생산공정을 전수하였다. 본 치료제는 줄기세포에 유전자를 한번 이입하여 MCB(Master Cell Bank)를 제조하고 나면, 그를 단순히 증폭시켜 다량으로 얻을 수 있는 균질한 치료제이다. 이입한 유전자가 줄기세포 본래의 특성을 변화시키지 않은 것이 QC(Quality Control)작업에 도움이 되었다.

그림 2. 유전자줄기세포치료제의 생산 및 제조 과정 모식도

4. 정부의 시기적절한 연구비 지원

임상시험 승인을 받으려면 안전성을 입증하는 자료(바이오제품에서도 독성, 종양원성, 체내분포)를 제출해야 한다. 안전성평가를 GLP(Good Laboratory Practice)기관에 의뢰하기 전, 연구실 차원에서 치료제의 특성을 고려한 프로토콜을 작성하고 검증하였다. 하지만 초기에 받은 정부연구비로는 GMP시설에서의 생산과 GLP기관에서의 안전성 자료를 확보하는데 소요되는 비용을 충당할 수 없었다. 다행히 초기과제가 종료되기 전, 기술성숙도(Technology Readiness Level) 5단계과제를 지원하는 정부연구비를 수주한 것이 본 치료제개발의 연속성을 유지하는데 결정적인 도움이 되었다. 그 외에 학교로부터 꾸준하게 연구인력을 지원받은 것이 연구동력을 지속시키는데 도움이 되었다. 본 과제처럼 대학과 정부차원의 조화로운 지원을 함께 받게 되는 경우는 흔치 않다. 대학이 지닌 ‘연구동력 유지’라는 태생적 어려움을 고려하여 정부정책이 마련된다면, 첨단바이오의약품의 개발과정에서 흔히 거론되는 ‘Death Valley’를 넘어 실용화에 성공하는 사례가 더 많아지지 않을까.

5. 고객의 편리성을 고려한 제형

줄기세포를 기반으로 한 치료제는 의사가 고객이 된다. 시술 자체가 내포한 위험이 있고, 시술방법에 따라 그 약효가 좌우될 수 있어, 제품사용의 편리성은 임상결과에 영향을 줄 수 요소이다. 사용이 편리하고 균질한 제품의 제공은 다기관에서 수행되는 pivotal study에서 기관별, 시술자간 오차를 줄여 연구결과의 신뢰도를 높이는데 필수적이다. 본 치료제는 off-the shelf drug으로서, 다기관으로 운송된 후, 간단한 작업을 거쳐 곧바로 환자에게 투여될 수 있는 동결제형으로 제품의 균질성과 편리성을 확보하였다.

6. 개방형 혁신(오픈이노베이션)을 통한 기업과 대학의 협업

본 치료제의 최종목표제품특성(TPP, target product profile)은 처음 제품개발을 시작할 때 구상했던 것에 변화가 있었다. 1)자가이식과 반복투여를 위하여 골수유래 줄기세포로 시작했는데, super donor를 확보한 후 동종이식용으로 활용가능하게 되었으며, 2)뇌 MRI 영상자료를 확보하기 위하여 원거리 기관으로 세포를 운반하면서, 운송과정에서 제품의 안정성이 필요함을 깨닫고 뒤늦게 동결제형으로 전환시켰다.

이처럼 처음 구상했던 제품보다 개선된 제품을 개발하게 된 데는 번번이 발생하는 일상의 실패를 극복하기 위해 새로운 기술을 접목시킨 것이 크게 작용했다. 본 과제처럼 실패가 잦은 초기 개발단계는 대학이 담당하고, 자본, 정보력, 임상경험이 필요한 후기과정은 기업이 담당하는 협업관계가 이상적일 수 있다. 기업은 이러한 협업, 또는 오픈이노베이션을 통해 시간을 절약하고 성과를 극대화할 수 있기 때문이다. 기술이전 후에도 대학은 수익을 추구하는 기업의 생리를 이해하고, 위험부담을 줄여주는 자세가 필요하고, 기업은 대학의 기술을 아웃소싱하는 것 외에도 기업이 갖고 있는 기술을 대학과 공유함으로서 서로 발전해가는 파트너쉽이 필요하다.

이런 제품을 만드는 동안 해외에서는 우수한 첨단의료제품이 앞 다투어 개발되고 있다. 미국 정부는 ‘암정복 프로젝트 (Cancer Moonshot)’란 기치를 높이 들고 2016년 12월부터 7년간 $18억 달러(한화 약 1.9조 원)를 암연구에 투입하고 있다. 또 미국 FDA도 단순규제기관의 이미지를 벗고 첨단바이오의약품을 선정하고 신속심의 절차를 마련하는 등, 기업의 제품개발에 협조적이다. 그런 국제적 첨단의료제품의 개발에 비교하면, 본 치료제의 개발에 투입되었던 인력과 비용은 매우 제한적이었다. 글로벌시장에서 성공하기 위해서는 규제기관의 인허가를 받는 것뿐만 아니라, 잠재적 경쟁기술과 차별화시킬 수 있는 전략을 미리 세우는 것이 필요한데, 이 때야 말로 기업이 갖고 있는 제품생산력, 정보력, 임상경험 등이 빛을 발할 때다.

결론

이제 한국의 제약산업도 스스로 새로운 기술과 시장을 창출하는 단계에 접어들고 있다. 기업은 개방형 혁신을 잘 활용하면, 대학과의 협업을 통해 최신기술에 신속하게 접하게 되고 기술개발의 불확실성에서 오는 위험도 최소화할 수 있다. 정부가 R&D 연구비 지원 외에도 현재의 경직된 제도를 개선한다면 기업과 대학이 보다 활발히 협업할 수 있는 연구생태계가 조성될 것으로 기대된다.

아주대학교 신경발생 및 줄기세포 연구실

서해영 교수

출처: https://cogib.tistory.com/290?category=701563 [CoGIB Blog 'Stem&Gene Story']

☞ 자세한 내용은 내용바로가기 또는 첨부파일을 이용하시기 바랍니다.