기술동향

우연한 발견(serendipity)과 노벨상

- 등록일2019-07-01

- 조회수6374

- 분류기술동향

-

자료발간일

2019-06-20

-

출처

한국분자·세포생물학회

- 원문링크

-

키워드

#노벨상#RNA#T세포 활성화#암치료

우연한 발견(serendipity)과 노벨상

[내용]

야~~홈런이다~~!! 교토 초여름 즈음(5월말)이면 소프트볼대회(야구공보다 큰공으로 하는 야구게임)를 교토의대 기초연구동

전체에서 체육대회를 하는데 이때는 각 기초교실의 자존심이 걸려있어 승부욕을 감추고는 있었지만 분위기는 심상치 않았던

기억이 난다. 하지만 그러한 교실간 스포츠교류는 특히 개인적으로 즐거운 시간 이었나보다. 왜냐하면, 이 글을 시작할 때 가장

먼저 떠오른 이미지인 걸 보니 실험보다는 역시 노는게 좋았다는 생각을 해 본다.

매년 한여름이 지나갈 즈음, 혼조선생님(本庶佑, Tasuku Honjo)실험실만의 야유회로 하루종일 혼조랩 사람들과 함께 운동하며 하루를 소풍가는 기분으로 교토시 인근 야외로 나가 하루종일 바베큐와 맥주을 마시고 실험실원끼리 우정을 다지며 즐거운

시간을 보낸다. 문득 생각나는 건 필자가 어쩌다 홈런을 날리게 되었고 홈플레이트를 밟고 환영하는 동료들과 선생님들과

하이파이브를 하고 마지막으로 혼조선생님께는 하이파이브 대신 몸으로 부딪치며 하는 “몸통하이파이브”를 했었다. 아마

선생님은 실험실에 합류한지 몇 개월 되지도 않은 한국 유학생이 몸으로 덤비니 많이 당황하셨을 것 같다. 지금도 생각해보니 몸으로 세게 부딪히는 순간 움찔하시며 축하해 주시던 기억이 남아 있다.

지난 9월30일, NewYork의 이른 아침에 한통의 문자를 일본대사관의 과학관으로부터 받게 되었다. ‘혼조선생 노벨상입니다’

나는 ‘WOW 축하 드립니다‘ 바로 답신하였고, 이어 한국에서 걸려온 기자분의 전화인터뷰로 혼조선생님의 PD-1발견의 의미와 그 이후 면역항암제(옵디보) 개발과정과 항암기작에 대하여 기분 좋은 얘기를 전달하게 되었다. 그날은 미국 암학회(AACR)

참석의 마지막 날이기에 서둘러 돌아갈 짊을 꾸리고 있었는데 “혼조선생님의 노벨상 수상” 소식을 접하게 되었던 것이다. 혼조선생님이 박사과정 지도교수님이라는 사실만으로 미국암학회에 함께한 원자력 의학원 박인철 연구소장과 충남의대 박종선

교수로부터 격한 축하 인사와 ’이제 예교수 얼굴 못 보는 거 아니가^^‘는 농담에도 지도교수가 노벨상을 수상했다는 사실에 “드디어 받게 되셨구나!! 올것이 왔구나!!”고무되는 기분은 마치 내가 상을 받은 기분처럼 느껴졌다.

국내외 학계에서도 이미 PD-1의 발견과 면역관문억제제의 개발이 항암면역치료제로 각광을 받고 있었기에 이구동성으로 혼조선생님을 아는 분들은 “시기의 문제로 언젠가는 받으실 거야“라 말하곤 했었다. 학회장에서 주는 베이글빵과 얼음에 묻혀있는 오렌지 쥬스, 찐한 모닝커피로 배를 채우기 위해 학회장으로 가는 내내 친구들에게 혼조선생님의 수상과 관련된 에피소드에

대해 얘기했고, 강의를 듣는 동안 발표자 한분이 올해의 노벨상 수상자 소개 사진슬라이드를 준비해서 보여 주었는데 수상자 두분 중 한분은 내가 잘 아는 그분인 혼조 선생님의 최근 모습을 뵈올 수 있었고, 나도 모르게 일본 쿄토의대 유학시절로

추억의 여행을 떠나고 있었다.

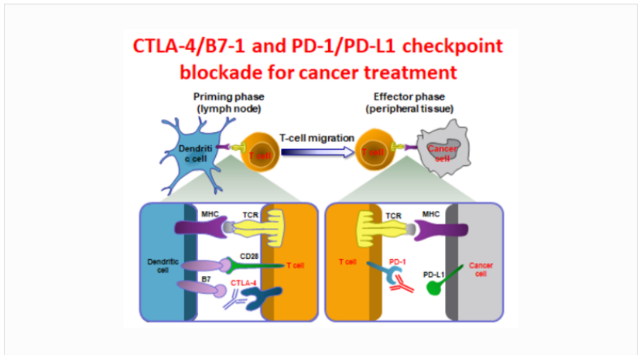

항암제는 1세대의 세포독성항암제의 일반적인 부작용인 정상세포사멸과 2세대의 표적항암제의 항암제내성을 극복할 수 있는 제3세대 면역항암제인 면역관문억제치료요법(immune checkpoint blockade therapy)로 대별되고 있다. 제3세대 항암제는 2010년 최초로 FDA승인을 받아 흑생종 임상치료를 시작하여 폐암과 간암등의 항암치료에 획기적인 치료효과를 보인다는 연구결과들이 발표되고 있었고 최근 10년간 세계적으로 학계의 핫이슈가 되고 있었다. 이러한 면역항암제는 T세포로 하여금

암세포를 공격할 수 있게 만든 항체로 기존의 항암제와의 병용요법에서도 탁월한 효과를 보인다는 논문들이 속속 발표되고

있었다. 이러한 면역항암제의 개발에는 그 표적 단백질인 CTLA-4, PD-1 단백질의 발견과 각각의 기능연구에서 T세포의 비활성 신호전달을 담당하고 있으며, 두 단백질의 과발현 상태에서는 이상하게도 T세포의 활동이 저하되며 암세포의 살상기능이 작동하고 있지 않다는 사실에 주목하여 이들을 억제하면 T세포의 기능이 다시 회복된다는 사실을 규명하기에 이르게 되었다.

이러한 결과들로부터, 이들을 표적하는 항체를 개발하면 “잠자는 T세포를 깨우는 새로운 개념의 항암제”가 될 것으로 확신하게 되었던 것이다. 결국, 각각의 단백질을 표적하는 면역항암제개발에 기여한 공로로 2018년 노벨생리의학상을 미국 텍사스주립대의 James P. Allison 교수(CTLA-4)와 일본 교토대 혼조 다스쿠(本庶佑)교수(PD-1)가 공동으로 수상하게 된 것이다

그림 1. 면역항암제\의 T세포 작용기전

이러한 노벨상 수상에는 암치료의 페르다임 전환(paradigm shift)을 가져오게 한 것으로 지금까지 암세포만을 공격해서 사멸에 이르게 하려는 노력에서 암주변의 면역세포 중에 T세포를 재활성하여 다시 암세포를 공격할 수 있게 만드는, 생각의 전환이자 발상의 전환이 그 발견의 바탕이 된 것이다. 우리의 면역체계에서 T세포는 스트레스를 받은 세포나 바이러스에 감염된 세포

또는 암세포를 특이적으로 인식하여 세포사멸을 유도하는 능력(immune surveillance)을 가지고 있는데, 이에 대항하고 있는

암세포는 이러한 면역시스템을 회피하는 능력(immune escape)을 획득하고 있어 암주변의 면역세포들은 암세포를 인지해서 공격할 수 없는 면역피로(immuno-fatigue) 또는 면역소진(immuno-burnout) 상태가 되어 이때의 암미세환경(tumormicroenvironment)에 있는 T세포들은 자신들이 가지고 있었던 본래의 면역감시 기능을 소실하게 되는 것이다.

이러한 면역시스템의 붕괴로 대부분의 암환자는 면역저하가 있어 암세포성장이 급속하게 빨라지며 다른 장기로의 전이가

일어나기 쉬운 상태가 되는 것이다. 심지어 극단적인 경우 암세포 자체의 과도한 성장으로 장기의 기능 소실보다는 암환자의 면역시스템의 오류로 인한 면역결핍(immuno-deficiency)현상으로 2차 감염에 의해 사망하게 되는 것이다. 이러한 상태는 마치

파출소에 경찰관이 동시다발적으로 일어난 범죄현장에 출동하여 아예 없거나, 격무에 시달린 경찰관이 너무 피곤해서 치안업무를 도저히 할 수 없는 치안부재상태로 만약 범죄가 발생해도 경찰관이 그 즉시 사고현장에 출동할 수 없는 불안한 치안환경과 마찬가지인 것이다.

문득, 혼조선생님의 PD-1의 발견은 우연하고 뜻밖의 발견(serendipity)일지도 모른다는 생각을 갖게 한다. 왜냐하면, 알려진 혼조선생님의 주된 주제는 T세포가 아니라 B세포의 class switch recombination이기 때문이기도 하였고, 당시 혼조선생님의 문하생이 된 후 가장 큰 업적을 꼽자면 PD-1의 역할규명(1998년 International Immunology, 2000년 JEM) 보다는 2000년 AID(activation-induced cytidine deaminase)를 발견하여 Cell지에 발표하였고 2002년 Science에 발표 하는 것을 직접 지켜보았기 때문이기도 한 탓일 것이다. 더하여, AID라는 단백질은 RNA editing보다는 Ig(immunogloblulin)유전자의 promoter와 enhancer에 직접 결합한다는 연구결과를 Science(쿄토의대 타연구팀)에서 발표를 하자 조바심도 나셨는지 나를 직접 불러 DNA에 AID가 결합하는지 확인해 보라고 하셨고, 나는 ChIP assay를 이용하여 Science에서 발표한 AID의 DNA결합에 대해 ‘선생님 저의 결과로는 Ig유전자의 중요한 부분의 DNA에는 AID가 결합하지 않습니다‘ 라고 결과를 파일에 정리하여 드린 기억으로 비추어 보건데, 혼조 선생님의 주된 연구주제가 아닌 다른 연구 주제(gammadelta T세포의 분화) 하고 있었던 나에게까지 AID관련 실험을 시킨 것을 보면, AID에 더 관심을 가지고 집중하고 있었다는 것을 반증 한다고 볼 수 있을 것이다. 이후에도 혼조 선생님은 ’AID는 RNA를 editing하나 DNA에는 결합하지 않는다’라고 여러 강연과 review에서 주장 하고 있다. 당시, 세계적으로도 AID의 기능에 대해 다른 연구가 있었지만 혼조선생님은 나의 결과를 신뢰하신 듯하여 기분은 좋았던 기억도 있다. 당시로서는 전세계적으로도 AID의 본래의 기능에 대해 경쟁적으로 연구열풍이 불었던 기억이 생생하다. 그래서 혹시 AID 발견으로 노벨상을 받을 수 있겠구나 라고 생각도 했었다.

한편, 같은 쿄토대학 이학부 출신인 도네가와 스스무(Susumu Tonegawa/1987년 노벨상 수상)가 혼조선생보다 빠르게 '다양한 항체를 생성하는 유전적 원리의 해명'이라는 업적을 인정받아 노벨 생리의학상을 수상했기에 혼조선생님의 마음속에는 “더 기다릴 수 있는 여유가 없었다”고 생각했었던 적도 있었다. 그러한 이유는 도네가와 선생은 다양한 T세포의 유전적 변이는 항체를 생산하는 유전자의 V(D)J recombination(유전자 재조합 규칙)이라는 명확한 증거를 제시한 점에서 충분히 가능했었고 B세포의 Ig 유전자 다양성에는 그 어떠한 규칙이나 룰을 발견할 수가 없었으며 비슷한 면역학분야에서 “유전자발현에 있어 다양성”은 도네가와선생이 이미 수상하였기에 혼조선생님께는 기회가 쉽게 오지는 않을 거라고 여겨졌다. 그럼에도 불구하고, 혼조선생님은 도네가와 선생과의 라이벌 의식도 있었던 것을 전해들은 것은 둘째치더라도 오랫동안 꾸준히 B세포의 class switch에 대해서 세계적으로 독보적인 연구자이셨기에 연구자들은 혹시몰라 기대하고 있었고, 매년 노벨상 수상 발표 몇시간 전부터 실험실 복도에 일본 언론사의 기자들이 진을 치고 기다리는 모습을 쉽게 볼 수 있었다.

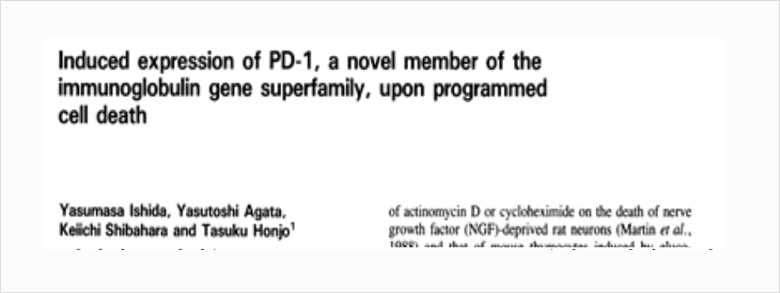

혼조선생님의 노벨상수상 후일담으로 석사지도교수님이신 건국대 이광호 교수님의 말씀을 빌려보면, 은사님의 박사과정 2년 후배인 한 대학원생(Ishida)의 연구에서 우연히 새로운 분자가 발견됐다고 한다. 필자도 세포사멸에 대하여 세계적인 관심사였던 apoptosis라는 용어는 한국의 학회에서도 어렵사리 들을 수 있었다. 그런데 만약, 혼조선생님이라도 한 대학원생의 아이디어와 연구계획서를 무시 했더라면, 이후라도 PD-1이라는 단백질의 기능연구를 지속하지 않았더라면, B세포의 AID에 집중해서 T세포의PD-1 단백질의 기능연구를 안했더라면, 아마 인류의 생명연장에 기여 하지 못했을 거라 감히 생각해 본다. 이렇게 혼조선생님은 에피소드로 전해지는 한 대학원생의 예상치 못한 논리적이고 자세한 연구계획서에 영감을 받고 murine programmed cell death(PD-1)을 세계최초로 동정하여 그 결과를 1992년 EMBO Journal에 발표하게 되었던 것이다 (그림 2).

그림 2. 세계최초로 PD-1단백질의 동정 (EMBO J,1992)

혼조 선생님은 90년대 초반 B세포의 Ig유전자 전체서열을 다 분석하고 있었고 유전자재조합의 분자기작에 집중하고 있을 때에도 한편으로는 T세포와 같은 세포가 흉선에서 스스로 제거되는 현상(negative selection; apoptosis)에 호기심을 가지고 계셨을 거라고 추측된다. 이후 필자의 유학기간(1997-2002)에도 PD-1에 대하여 지속적인 연구를 하고 있었던 건 사실이다. 초기에 필자가 경험했던 랩세미나에서 기억나는 건 PD-1KO mice를 제작하여 그 기능을 규명(1998, International Immunology)하고자 하였으며, 그 결과는 PD-1이 “자가면역질환”과 관련되어 있을 거라고 판단하고 있었다, 연구를 하면 할수록 “어, PD-1은 T세포내 신호전달에서 음성적신호전달은 도대체 뭐지?.” 궁금해 하셨다. 당시 대학원생이 일요일에도 연구실에 나왔던 기억이 있다. 내가 ‘PD-1 연구 잘되냐?‘고 물어보면 웃어면서 “힘들다’라고 했지만 어느날 JEM에 투고 후 바로 accept된 논문으로 회상하고 있다. 결국 CTLA-4와 비슷하게 T세포에서 negative signal을 줘서 면역세포가 과활성화 되는 것을 막아 준다는 사실을 알게 된 것이다(2003년 Journal of Experimental Medicine). 그렇다면 면역기능을 비활성화 시키는 “브레이크”를 항체로 막으면, 다시 T세포가 활성화 될 것이고 암을 공격하게 되지 않을까? 라고 생각하신 듯 하다. 2008년 서울의대 방문(사진 1)후 사석에서 필자에게“예상~ 지금 어떤 제약사와 PD-1억제하는 항체를 만들고 있고 효과가 좋다”라고 말씀하시는 얼굴에서 약간 고무된 표정을 읽을 수 있었다. 필자의 의과대학 의생명연구원(당시 임상의학 연구소 강당)에서도 AID의 class switch연구결과와 과학에 대한 철학과 함께 참석한 대학원생들에 대해서도 호기심과 용기 그리고 도전에 대하여 말씀하신 걸 기억한다. 또 고마움에 개인적으로 드렸던 소정의 연자비를 다음날, 봉투에 넣어 “교수승진 축하한다“는 편지와 함께 되돌려 주셨다. 그때 주신 편지는 선생님의 노벨상 이후 책상 앞 보드위에 고정 해 두고 있다^^.

사진1. 2008년 서울의대 의생명연구원 강의 후 기념촬영과 혼조선생님의 편지

혼조선생님과의 인연은 1996년 당시 석사지도교수님이신 건국대 이광호 교수님(혼조 선생님의 제자)의 추천으로 시작되었다. 1994-96년 이광호 교수님의 지도하에 석사과정 중 당시까지 동정되어 있지 않은 murine IL-2R beta chain의 promoter를 cloning (NCBI:AY630403/936bp)하여 석사학위는 받았다. 이후 1년 가까이 IL-2에 대해 반응하는 전사조절 메카니즘 분석을 하고자 하였으나 마무리를 짓지 못하고 있었고 이광호 교수님께 계속 공부를 더 하고 싶다고 말씀 드렸더니 지도교수님의 지도교수님이신 혼조선생님에게 필자를 추천하게 된 것이다. 이광호 교수님께서는 “혼조 연구실로 가서 더 넓고 좋은 환경에서 큰 연구를 하고 오라”고 용기를 주셨고 그해 1996년 11월 쿄토의대 대학원 의학연구과 입학시험을 보게 되었고 예상하건데, 아마 턱걸이로 합격되었을 것으로 생각한다. 다행스럽게도 합격하여 석사지도교수님의 인연이 더하여 혼조연구실의 멤버가 되었다고 확신하고 있어 석사지도교수님에게 감사하며 “억수로 운좋은 놈”으로 기뻐했던 기억이 난다. 2002년 3월 박사학위과정 졸업을 한 후 2001년3월 박사후 과정인 JSPS외국인 특별연구원으로 지내다 2002년 9월 서울대의대 약리학교실로 오게 된다.

혼조선생님의 연구실은 쿄토대학 의과대학(쿄토시 사쿄구 소제)은 대학본부가 있는 캠퍼스에서 남쪽으로 500m 지점의 의과대학부속병원과 2차선 길을 사이에 두고 있으며 의과대학 교문을 들어서면 오른쪽으로 의학도서관이 있고 맞은편 연구동 2층에 혼조선생님의 연구실은 4개의 실험실로 구성되어 있다. 1연구실은 B세포의 class switch와 관련하여 Ig의 유전자배열과 class switch의 원리 그리고 PD-1 KO mice의 표현형 분석 관련된 T세포내 역할규명 등을 하고 있었다. 제2연구실은 Notch 신호전달과 같이 1실험실과 비교하여 조금 다른 일들을 하였기에 제1 연구실에서 하는 일들이 혼조선생님의 main project셈이다. 나는 제3연구실로 소속되어 있었고 연구주제로는 gdT세포 분화에 대하여 혼조선생님의 조교수(일본의 경우 전임교수가 아님)인 Koichi Ikuta 선생의 연구주제를 하게 되었다. 결국 나는 노벨상을 받게 된 “PD-1유전자의 발견“과는 전혀 상관없는 IL-7수용체 KO mice의 gdT세포의 완전소실 원인을 찾는 연구였던 것이다. 운좋게도 학위과정 중 STAT5단백질의 기능 연구로 2편의 Immunity와 1편의 Journal of Immunology를 발표하게 되었다. 4연구실은 의과대학에서 조금 떨어진 곳으로 현재는 IPS세포연구로 노벨상을 수상한 야마나까 신야(Shiya Yamanaka/2012년 노벨생리의학상)교수가 있는 Institute for Virus Research연구동의 옆건물에 있는 유전자 연구실로 Ig의 유전적 변이와 질병과의 관계 등을 연구하고 있었다. 연구비 규모는 정확히 알 수 없었지만, 혼조선생님 연구실의 총 4개로 이루어져 있었으니 규모는 상당히 크고 행정을 돌봐주는 비서가 3명, 조교수(현재는 준교수라고 명칭이 변경) 2명, 조수(조교)3명, 박사후 연수생이 10명, 박사과정생 20명 내외, 그리고 각 실험실마다 테크니션으로 불리는 연구보조자가 5-6명 있었기에 대략 40여명은 되었던 것으로 기억한다(사진 2).

사진 2. 혼조연구실 기념촬영(1999년)

매주 화요일 전체 저널발표와 매주 목요일 Lab meeting을 하면서 느낀 점은 혼조선생님은 본인이 납득이 가지 않으면 끝까지 질문을 거듭한다는 것이고 발표자로 하여금 연구결과가 생물학적, 의학적 의미를 끝까지 찾게 하였으며 쉬운말로 표현하되 논리적이며 스마트한 선생님으로 기억한다. 그러기에 누군가의 결과가 이상하거나 논리적으로 설명 할 수 없을 경우는 원래 1시간 Lab meeting시간이 한없이 길어질 때가 많았고 각자 일주일동안 한 연구결과는 Lab meeting에서 ”레지매(요약본)“ 로 각자의 연구결과를 정리한 자료를 복사해서 배포하고 발표하는데 한국의 progress report인 셈이다. 학생들의 발표를 듣고 있다가도 ”그 결과로 알 수 있는 것이 무엇이냐”는 질문을 자주 하셨다. 이러한 과정을 통하여 실험자 스스로가 결론을 도출하고 문제를 인식하며 알고 싶은 것에 도달 할 수 있도록 유도 하신 것 같다. 그래서 실험이 진척되지 않거나 KO mice의 phenotype분석이 어려울 경우, 그 학생과 오랫동안 discussion하셨고 따로 교수연구실로 불려 가야만 했다. 그러니 다른 실험실의 Lab meeting이 끝나면 누가 혼조선생님께 혼이 났는지? 또 무슨 일들이 있었는지? 모두 궁금해 했었다. 가끔, 3연구실로 오신 혼조선생님은 내가 앉아 있는 등뒤로 슬금슬금 오셔서 ’예상~~도우~~데스까? (예상~어떻습니까?의 뜻이나 의역하면 요즘 실험은 잘되고 있나?의 뜻으로 보면 무난함) 라고 말씀을 시작 하셨다. 그리고 옆자리에 앉아 유학생활의 어려움이 없는지 확인하셨고 농담도 곧잘 하셨다. 이리저리 장학금도 소개해 주셨고 논문이 나오면 “축하한다. 열심히 하라”고 하시면서 밝게 웃어 주셨던 기억이 난다. 점심때가 되면 의학부 근처에 HOPS라는 식당에서 자주 뵈었고 가끔 밥을 같이 먹을 기회가 있었는데, 1998년 박세리 선수가 US open에서 우승 했을 때 말씀하신 것이 기억에 남아있다. 한국은 IMF로 경제가 매우 어려울 때 국민들에게 희망을 준 계기도 되었다고 생각하지만, 대뜸 ‘예상~ 축하한다’고 하셨는데 도데체 왜 나한테 축하라니...영문을 몰라 여쭈어 보니 ‘박세리선수가 골프로 세계 1등을 했다’면서 “정말 대단하다 축하한다”고 하셨던 걸 보면, 골프를 그때 당시에도 무척 좋아하셨던 것 같다.

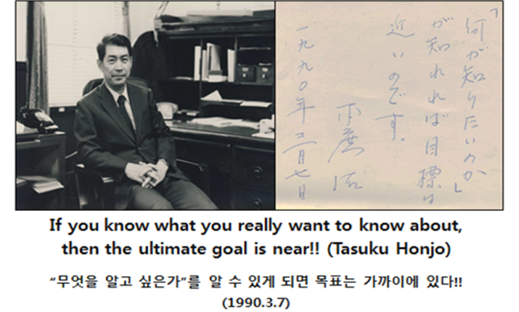

사진 3. 혼조 선생님의 젊은시절 교수실과 필자의 은사님께 적어주신 문구

이후 필자는 2002년 9월 서울의대로 오게 되어 교토를 떠나오게 되었지만 2005년혼조선생님의 은퇴식에도 이광호 교수님과 함께 참석해서 인사를 드리기도 하였다. 가서 듣게 된 놀라운 사실 하나는, 혼조선생님이 은퇴 후에도 오노제약(옵디보개발 제약사)과의 공동연구형태로 PD-1항체개발을 위하여 기업체의 기부금으로 혼조연구실에 연구비를 10년(5년+5년)간 제공하기로 하였다는 이야기를 들었다. 이 이야기는 지금도 획기적이다. 이후 혼조연구실 동창회 참석해서 옛동료와 선배들에게 확인한 사실은, 국립대학 법인 교수의 은퇴로 기존 2층의 연구실은 대학법인에 반납하는 대신“특임교수”라는 직함으로 기존의 연구실보다는 좁지만, 의과대학 1층으로 실험실을 이전하여 기존의 연구를 계속 할 수 있었다고 하는 일이다. 어쩌면 이러한 시스템이 오늘날 한국과 일본의 연구환경의 차이 또는 노벨상을 떠나 연구력의 차이를 만들고 있지는 않나하는 생각을 해본다. 만약, 한국에서 은퇴 후에도 혼조선생님과 비슷한 연구공간의 배려가 있었거나 사기업에서 받은 연구비로 국립대학에서 연구공간을 차지하고 본인의 평생 연구를 마무리 한다 라고 하면, 우리의 일반적인 정서상 누군가에게 특혜처럼 보여지는 형태를 거부하고 있기 때문에 어려울 수도 있겠다는 생각을 가지고 있다. 한국의 정년한 교수라고 하면, 평생 한 분야에 “일가견”을 가진 한 과학자라는 인식에는 공감을 하나 깨끗하게 정리해서 학교를 떠나거나, 후배들의 연구공간도 없으니 연구공간은 당연히 내 놓는 것이 당연하다는 정서가 있는 건 사실이다. 혹시 이러한 차이점이 일본의“모노쯔꾸리(장인정신)”에 뒤처지고 있는 것은 아닐까 새삼 다시 생각하게 된다.

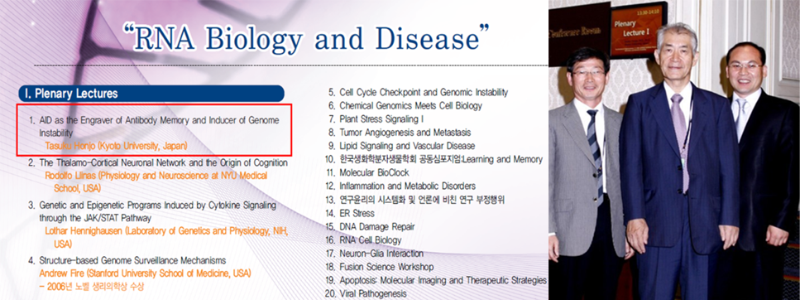

한국으로 귀국한 뒤에도 꾸준하게 일본학술계와 교류해 왔다. 한국의 연구재단과 같은 역할을 하는 JSPS(일본 학술진흥원)과 일본대사관 그리고 일본에서 유학한 교수님들과 ‘한일 연구자 교류협회“를 만들었고 2008년 제1회 행사에 혼조선생님을 기조강연자로 모시기도했다. 이후 국립암센터 방문과 서울대병원 임상실험 방문 등으로 선생님을 가끔 뵐 수 있는 기회는 있었다. 필자가 무엇보다 가장 뜻깊었던 일은 2009년 혼조선생님을 KSMCB 추계학술대회에 plenerary lecture에 강사로 모신 일이라 생각된다(사진 4).

사진 4. 2009년 KSMCB 기조강연(좌로부터 이광호교수님, 혼조 선생님)

혼조 선생님은 운동을 좋아했던 기억이 확실하다. 일본사람들은 축구보다 야구를 좋아 하는데 야구는 한신 타이거스(오사카 교토 중심의 관서지방 사람들이 좋아하는 구단)를 응원하셨기에 당연하게도 롯데 자이언츠(도쿄중심의 관동지방사람들이 좋아하는 구단)를 싫어 하셨던 것 같다. 당시는 그정도 일 줄 몰랐지만 골프를 사랑하고 즐기신 듯 하다. 모잡지와의 인터뷰에서 “본인의 나이와 같은 스코어를 내는 ‘에이지 슛’이 꿈이다”라고 하셨고 “지금도 80 초반대 스코어는 나오니 79세까지 앞으로 3년 내에 에이지 슛 달성을 목표로 하고 싶다”고 말했다고 하니 골프에 대한 사랑이 지극한 사람인 것은 더 분명해 보인다. 지금에 와서 생각해보니, 골프의 골자도 모르는 한 유학생에게 박세리 선수가 한국인이고 내가 한국인이니 “대단하다” 그렇게 말씀하셨나 싶다. 일본사람들은 세계1등에 대해서는 어느 정도 인정하는 것처럼 보인다. 일본말에 ‘구다라 나이(백제가 아니다; 백제의 것이 아니면 인정 할 수 없다로 해석하며 즉, 백제로부터 온 것은 모두 인정한다의 뜻임)라는 말을 쓴다. 잘 알려진 사실로, 불교문화를 포함하여 건축, 그림, 음악, 도자기기술 등등 많은 기술들이 전해 주었다. 심지어 쿄토의 7월에 열리는 기온마쯔리(축제)에서 ’왔소이 왔소이~~‘를 외치며 행진을 하는데 이는 분명 한반도로부터 온 사신이나 왕인박사와 같은 선진 문물을 가르쳐 준 백제 신라 고구려의 사람들을 환영하는 행사였다고 많은 역사학자들이 주장하고 심지어 일본 역사학자들 사이에서도 우리와 같은 주장을 하고 있는 것으로 안다. 이렇듯 확실하게 일본 사람들 중에서도 우리의 문화를 받았다고 하는 주장에 힘은 실려 있다고 본다. 하지만 확실한 것은 우리보다 일본사람들이 외래 문화 또는 기술을 배워서 자신들의 것으로 변화시키고 발전시키는 능력은 탁월해 보인다.

일본인 과학자가 처음으로 노벨상을 수상한 것은 1949년의 일이다. 노벨상을 받아야 선진국이 되는 것은 아니다. 여건이 성숙해야 한다는 것이다. 노벨상이 다는 아니지만 기초과학분야에서 노벨상 수상자가 나오려면 많은 기초, 원천기술이 요구되기 때문에 “한우물 파는 과학자“ 그리고 ”유연한 사고를 하는 학문 후속세대“를 길러내야 한다. 우리들에게 익숙한 ’빨리빨리‘ 하는 조급해서는 우리세대는 물론 다음 세대에서도 못 받을 것이다. 야구에서도 한국이 일본을 따라잡은 것처럼 과학에서도 하루 빨리 일본을 따라잡아야 한다는 생각을 버려야 한다. 모방과 유행은 오래가지 못한다. 우리들은 단기간의 성과만을 원하고 있을지도 모른다. 연구란 아직 정답이 주어져 있지 않은 문제에도 도전하는 것이며 무엇이 문제인지를 스스로 찾아내야 하며 아직 답을 모르는 탓에 그 답을 얻는 과정에는 수많은 실패의 가능성이 도사리고 있기에 도전하는 용기와 자기 확신, 우연한 발견 그리고 영감까지 필요한 것이다. 한가지 일을 평생 할 수 있는 연구자로, 과학자로 살아가는 동료들과 선배님, 후배님들에게 대한민국 국민 모두가 박수를 보내는 일이 아주 가까운 시일에 벌어지길 기원한다.

☞ 자세한 내용은 내용바로가기 또는 첨부파일을 이용하시기 바랍니다.

지식

동향