부처연구성과

알레르기 유발 면역세포 내 단백질 기능 규명

- 등록일2013-10-07

- 조회수6685

-

성과명

알레르기 유발 면역세포 내 단백질 기능 규명

-

연구자명

최완수

-

연구기관

건국대학교 의학전문대학원 면역학교실

-

사업명

중견연구자지원사업(도약연구)

-

지원기관

미래창조과학부와 한국연구재단

-

보도자료발간일

2013-10-08

- 원문링크

-

키워드

#알레르기 #면역질환 연구

- 첨부파일

핵심내용

- 알레르기 질환 등 다양한 면역질환 연구에 활용 가능 -

□ 국내 연구진이 알레르기의 주원인이 되는 비만세포*를 활성화시키는 단백질의 정체를 밝혀냈다. 향후 비만세포는 물론 여러 면역세포에서도 발견되는 이 단백질을 조절하는 화합물 등을 개발할 경우 알레르기 질환 뿐 아니라 다양한 면역질환 연구에 활용될 것으로 기대된다.

* 비만세포(mast cell) : 외부물질에 과민반응을 일으키는 히스타민 등을 분비하는 중요한 면역세포로 활성과정을 알아내 이를 조절하려는 연구가 활발하다. 세포 안에 많은 과립을 가지고 있어 비교적 크기 때문에 비만세포로 불린다.

o 건국대학교 의학전문대학원 최완수 교수와 김도균 박사, 김혁순 교수 연구팀이 수행한 이번 연구결과는 미래창조과학부와 한국연구재단이 추진하는 중견연구자지원사업(도약연구)의 지원으로 수행되었고, 사이언스 자매지 사이언스 시그널링지(Science Signaling) 9월 10일자 온라인판 표지논문으로 게재되었다.

o 한편 해당 학술지는 이번 연구의 학술적 의미 및 활용에 대한 관련분야 전문가의 리뷰논문(Perspective review)을 동시에 게재해 이번 연구의 중요성을 조명했다.

( 논문명 : The Scaffold Protein Prohibitin Is Required for Antigen-Stimulated Signaling in Mast Cells )

□ 아토피성 피부염, 알레르기성 비염, 기관지 천식 등으로 나타나는 알레르기의 경우, 증상을 완화하는 접근방식 이외에도 근본적인 치료방법을 개발하려는 연구가 활발하다.

o 가려움증이나 염증 등을 일으키는 히스타민 등을 분비하는 원인세포인 비만세포를 조절하려는 연구 역시 그 가운데 하나이다.

□ 연구팀은 프로히비틴*이 비만세포가 알레르기 증상유발 물질을 분비할 수 있는 상태로 활성화되는 과정을 돕는다는 것을 밝혀냈다.

o 이번 연구결과는 알레르기 증상의 주 원인물질을 분비하는 비만세포의 활성을 조절할 수 있는 근거를 제시한 점에서 의의가 있다.

o 세포 내에서 염증물질 등이 분비되려면 여러 단백질간의 연쇄적인 신호전달이 필요한 데 프로히비틴이 효과적인 신호전달을 위해 단백질이 복합체를 이루도록 기본골격 역할을 한다는 것이다.

* 프로히비틴 : 세포내 여러 부위에 분포하는 단백질로서 미토콘드리아의 생성 및 유지 그리고 세포 활성화 과정에서 다양하게 작용하는 것으로 알려져 있다.

□ 연구팀은 주로 미토콘드리아에서 발견되는 프로히비틴이 비만세포 내 과립*에도 존재하는 것을 알아내고, 그 역할에 주목하기 시작했다.

* 과립(granule) : 비만세포 안에 존재하는 소기관으로 히스타민이나 단백질 분해효소 등을 포함하고 있다.

o 그 결과 알레르기 유발물질이 들어오면 과립에 있던 프로히비틴이 세포막으로 이동, 세포막의 알레르기 유도 수용체와 결합해 히스타민이나 염증성 사이토카인의 분비를 촉진한다는 것을 알아냈다.

□ 한편 연구팀은 나아가 이러한 과정이 프로히비틴의 특정 아미노산이 인산화되는지 여부에 따라 조절된다는 구체적인 기전도 밝혀냈다.

o 최 교수는“프로히비틴의 비만세포에서의 기능규명으로 향후 B세포 등 다양한 면역세포에서의 역할 규명과 면역질환 치료물질 개발 연구로 이어질 수 있을 것으로 기대된다”고 밝혔다.

상세내용

연 구 결 과 개 요

1. 연구배경

알레르기 반응의 주요원인 면역세포인 비만세포는 알레르겐 자극에 의해 히스타민, 단백분해 효소 등이 함유된 과립을 분비하는 탈과립 및 염증성 사이토카인 등을 분비하는 반응이 일어난다. 이러한 물질들에 의해 피부 가려움증, 점막 분비의 증가 및 염증반응 등 다양한 알레르기 증상이 일어나게 된다. 프로히비틴은 Band-7 family에 속하는 단백질로 미토콘드리아, 핵, 세포질, 세포막 등에 존재하는 것으로 보고되고 있으나 그 정확한 기능 및 기전에 대한 연구보고는 아주 제한적이었다. 특히, 알레르기 질환이나 비만세포에서의 기능에 대한 관련 연구는 전무하여 본 연구에서는 그 기능 및 기전을 연구하고자 했다.

2. 연구내용

비만세포는 세포 내에 과립을 함유하고 과립막에는 다양한 단백질이 존재한다. 기존의 연구는 세포막 및 세포질에 존재하는 많은 단백질에 의해 세포가 활성화 되는 것으로 보고되고 있으나 과립에 존재하는 단백질들이 세포활성화 과정에서의 정확한 기능 및 기전에 대한 연구는 매우 부족하다. 본 연구팀은 세포 내 과립막에 존재하는 단백질의 세포활성에서의 기능을 연구하여 오던 중 프로히비틴이라는 단백질이 과립막에 존재하며 항원 자극에 의해 티로신 잔기가 인산화되는 현상을 발견하였으며 본 연구에서는 그 기능과 기전을 밝히고자 하였다.

세포 내 프로히비틴은 두 가지의 형태(프로히비틴1 과 2) 로 존재하며 이중 프로히비틴1 (이하 프로히비틴)만이 비만세포의 탈과립 및 사이토카인 분비에 역할을 하였다. 기전으로 프로히비틴을 siRNA 기법을 통해 세포 내 단백질 양을 줄이면 Lyn 등 Src-family kinase 등의 활성화에는 영향이 없었으나, 비만세포 활성화에 필수적인 신호전달 단백질인 Syk 인산화 효소의 활성은 현저히 억제되었으며 DNA plasmid를 활용하여 단백질 양을 증가시키면 Syk의 활성이 크게 증가하였다.

하지만, 과립에 존재하는 단백질이 어떻게 세포막에서 기능을 하는 Syk의 활성화에 기여하는지는 풀어야 할 과제였다. 본 연구를 통해 프로히비틴이 항원 자극에 의해 과립에서 세포막으로 이동하는 아주 재미있는 현상을 발견하였다. 또한, 세포막으로 이동한 후 FcεRIγ 수용체와 결합하여 Syk의 활성화에 필수적인 역할을 하는 결과를 얻었다. 이러한 위치이동에는 프로히비틴의 69번 시스테인 잔기의 palmitoylation이 필수적임을 알 수 있었으며, Lyn 인산화효소에 의한 프로히비틴 114번과 259번 위치의 티로신 아미노산 잔기의 인산화가 FcεRIγ 수용체와의 결합에 중요함을 알 수 있었다.

이러한 세포수준에서의 기능과 더불어 알레르기 동물모델에서 프로히비틴 단백질의 양을 감소시켰을 때, 항원 자극에 의한 국소성 및 전신성 알레르기 반응이 현저히 억제되는 것을 발견하였다. 이러한 연구결과를 바탕으로 프로히비틴이 비만세포 활성화 및 알레르기 증상에 필수적인 역할을 하며 세포활성화 과정에서 수용체의 스캐폴드 단백질로서의 역할을 수행하는 새로운 기능을 처음으로 밝혀냈다.

3. 기대효과

본 연구결과는 비만세포 및 알레르기 질환에서 프로히비틴 단백질의 기능의 조절을 통한 치료제 개발에 활용 가능성을 제시하였으며, 학술적으로는 다른 면역질환의 발병 기전 및 인체 내 다른 세포의 활성화 기전 연구로의 확대가 기대 된다.

|

연 구 결 과 문 답 |

|

이번 성과 뭐가 다른가 |

|

프로히비틴 단백질의 비만세포 및 알레르기 질환에서의 기능을 규명하였으며 그 작용기전을 분자 수준에서 확인하였습니다. |

|

|

|

|

|

어디에 쓸 수 있나 |

|

프로히비틴 단백질은 다양한 면역세포 등에 존재하기 때문에 본 연구결과를 바탕으로 그 기능에 대한 연구를 통한 새로운 세포 활성화 과정에 대한 이해에 도움이 될 수 있습니다. |

|

|

|

|

|

실용화까지 필요한 시간은 |

|

현재 알레르기 질환과 비만세포 활성화에서 프로히비틴 단백질 기능을 밝힌 단계이므로 향후 추가적인 연구를 통해 알레르기 질환 치료에 프로히비틴을 타겟으로 한 치료제 개발에 활용할 수 있을 것으로 생각됩니다. |

|

|

|

|

|

실용화를 위한 과제는 |

|

현재 프랑스의 스트라스버그 대학의 프로히비틴 리간드 합성 전문가인 Desaubry 박사의 공동연구 제안을 받은 상태이며 이러한 실용화를 위한 공동연구를 통해 다양한 면역질환 조절 효과에 대한 실용화 연구가 가능하리라 기대합니다. |

|

|

|

|

|

연구를 시작한 계기는 |

|

우리 몸을 구성하는 세포는 세포내 소기관으로 과립을 가지고 있으며, 그 과립 안에는 다양한 생리활성물질을 포함하고 있습니다. 하지만 과립막에 존재하는 단백질의 기능에 대한 연구는 조명을 받지 못하고 있습니다. 그 과립막에 존재하는 단백질 중 세포활성화 신호전달에 중요한 기능을 하는 단백질이 존재한다는 가설에서 출발했습니다. |

|

|

|

|

|

선의의 경쟁연구진은 |

|

개인적으로 존경하는 독일 막스프랑크 연구소의 Krishnaraj Rajalingam 박사와 캐나다의 Liam J. Murphy 박사 및 미국 스탠포드 의과대학의 Stephen J Galli박사 등 훌륭한 연구자들이 관련연구를 진행하고 있습니다. |

|

|

|

|

|

에피소드가 있다면 |

|

수년에 걸쳐 과립의 분리 정제과정을 포기했다가 다시 시작하기를 여러 번, 실험초기에 관여한 학생도 여러 명이 바뀌며 실험을 반복하는 과정을 견딘 결과 연구의 시작 단서를 발견하게 되었습니다. |

|

|

|

|

|

꼭 이루고 싶은 목표는 |

|

알레르기 발병의 병리기전 및 알레르기 면역관용에 대한 연구를 통해 알레르기의 병리에 대해 이해하고 그를 활용하여 알레르기 질환을 치료할 수 있는 결정적인 중요한 단서를 발견하는 것이 목표입니다. |

|

|

|

|

|

신진연구자를 위한 한마디 |

|

연구는 신의 세계를 인간이 알려고 하는 작은 몸부림 정도로 느껴집니다. 미지의 세계를 연구한다는 것이 매우 힘들지만 퍼즐조각을 맞추듯 하나씩 풀어가는 재미로 포기하지 않고 연구를 해 나가야 할 것 같습니다. 지금은 어렵게 느껴질지 모르지만 미래는 포기하지 않고 열심히 연구하는 신진연구자의 것이라 생각됩니다. |

용 어 설 명

1. Science Signaling지

○ 사이언스지의 자매지로 미국과학진흥학회(AAAS)에서 발행하는 세포신호전달 분야 최고의 국제학술지

(2012년도 기준 IF : 7.648, 학문분야별 상위 10%이내)

2. 스캐폴드 단백질 (Scaffold protein)

○ 여러 신호전달 단백질의 복합체 형성을 위한 기본골격이 되는 단백질

○ 이 단백질이 기능을 잃으면 세포 활성화가 억제됨

3. 프로히비틴 (Prohibitin)

○ 미토콘드리아를 비롯한 세포막, 핵 등에 다양하게 존재하는 단백질

○ 세포의 사멸, 노화, 미토콘드리아 생합성 및 유지 등에 관여

4. 비만세포 (Mast cell)

○ 알레르기 반응 및 기생충 면역에 중요한 면역세포

○ 골수전구세포에서 인터루킨과 같은 사이토카인에 의해 분화되어 혈관주위 결합조직 등에 분포

○ 외부 알레르겐이 인체에 들어오면 비만세포의 과립에 저장되어 있던 히스타민, 키나제, 헤파린, 프로스타글란딘 및 류코트리엔 등이 방출되는데 이들 분비물질에 의해 가려움증, 점막에서의 분비 및 염증반응 등의 알레르기 증상이 유도됨

그 림 설 명

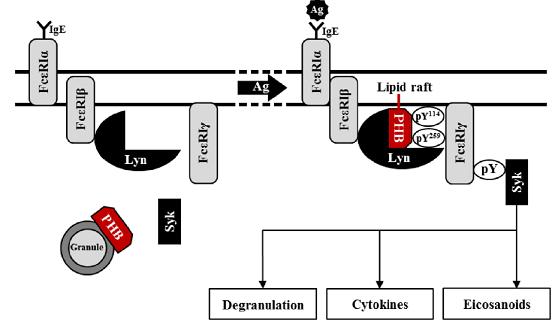

그림 1. 프로히비틴의 비만세포 신호전달과정에서의 기능

비자극 상태에서 프로히비틴 (PHB)은 비만세포 내 과립 (Granule)에 존재하다가 알레르겐과 같은 항원 (Ag)이 수용체(FcεRI)에 결합하여 신호를 보내면 리피드래프트 (Lipid raft, 세포막에서 수용체 활성화가 일어나는 특정부위) 중심으로 수용체간의 응집이 유발되고 수용체와 결합된 Lyn 티로신 인산화효소에 의해 활성화된 프로히비틴은 수용체와 Syk 키나아제의 활성화를 촉진시켜 비만세포의 탈과립 반응 (Degranulation), 염증성 사이토카인 (Cytokines) 및 에이코사노이드 (Eicosanoids) 등 알레르기 유발물질의 세포 밖으로 분비를 통해 알레르기 반응을 유도한다.

그림 2. 프로히비틴의 비만세포내 위치

프로히비틴은 대부분 비만세포의 과립 (Granule)에 존재하는 것을 확인하였고 (왼쪽), 추가적으로 현미경상에서 과립에 존재하는 다른 단백질과도 동일한 위치에 분포하는 것을 확인하였다 (오른쪽).

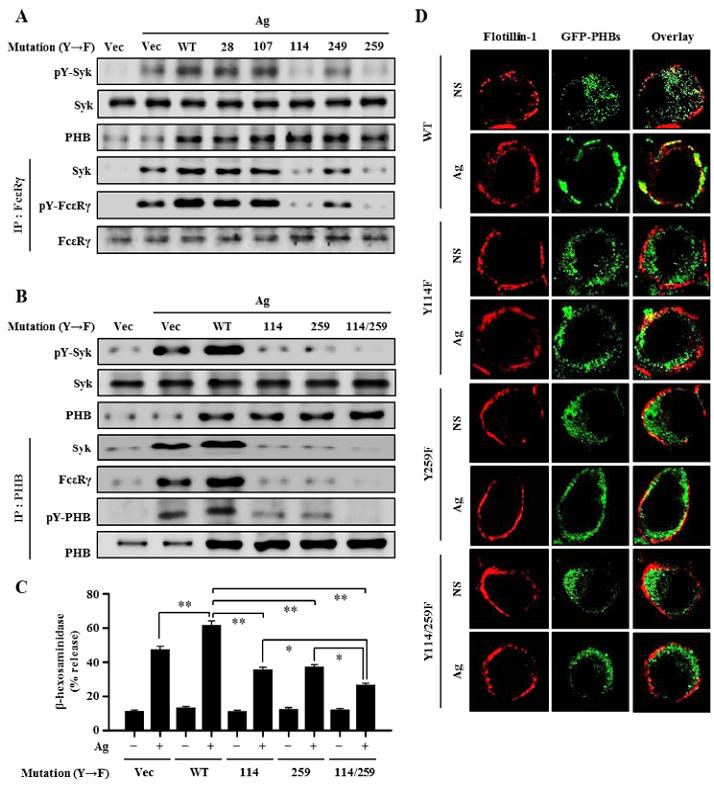

그림 3. 프로히비틴의 기능에서 티로신 잔기 인산화의 중요성

비만세포에서 프로히비틴의 티로신 114와 259번의 인산화가 Syk 인산화효소의 활성화와 비만세포의 탈과립 반응을 조절하는 것을 확인하였다 (왼쪽). 프로히비틴은 세포 내에서 과립에 존재하다가 알레르겐 자극을 통해 세포막으로 이동하였고, 티로신 114와 259번이 페닐알라닌으로 치환되면 프로히비틴이 세포막으로의 이동이 억제됨으로써 두 개의 티로신 잔기가 Lyn 인산화효소로 인한 세포막으로의 이동 및 비만세포의 활성화 신호전달 기전에 중요한 역할을 함을 알 수 있었다 (오른쪽).

관련정보

알레르기+유발+면역세포+내+단백질+기능+규명.hwp

알레르기+유발+면역세포+내+단백질+기능+규명.hwp