2005 생명공학백서

- 발행일 2005-12-31

- 출처 백서2005(총서 제58권)

- 담당자 김영철 ( 042-879-8379 / yckkr@kribb.re.kr )

- 조회수 10599

-

키워드

#생명공학백서

-

첨부파일

-

2005생명공학백서.pdf

(다운로드 1713회)

바로보기

2005생명공학백서.pdf

(다운로드 1713회)

바로보기

-

개요

개요

■『생명공학백서』 발간을 통하여 우리나라 BT 정책 추진현황 및 R&D 활동현황, 국내외 BT 동향과 전망 등 정보를 체계적으로 종합하고 일반에 제공함

- 생명공학분야 국내외 동향, 성과 등에 대한 종합적 안내서 기능

- 차세대 성장동력으로서 중요성을 더해가고 있는 BT 육성 정책에 대한 국민적 이해를 촉진하고 호응을 유도

- 국가 생명공학의 발전과정에 관한 사적 자료로서도 공여

첨부파일 다운로드가 안되시는 이용자께서는 아래 링크를 클릭하세요~!

■ 제 1장 생명공학의 비전 제 1절 생명공학과 우리의 미래 |

![]() 개요

개요

생명공학은 생명체가 지닌 복잡하고 정교한 생명현상을 해명하고 이해하는 과학이며 동시에 연구 결과로 얻어진 성과를 이용하여 현대 산업의 각 분야에 응용하는 것을 목표로 한다. 특히 생명공학은 다른 분야와는 달리 고부가가치, 지식집약형 기술로써 인류가 직면한 식량, 에너지, 질병의 해결에 크게 기여할 것으로 기대된다. 이러한 생명공학의 발달에 따른 우리의 환경변화는 예전에 미처 상상하지 못했던 일들을 가능하게 하며, 늘 꿈꿔오던 이상적인 미래를 우리에게 보여주고 있다.

이처럼 생명공학은 21세기 경제성장을 주도할 핵심 산업으로 부각되고 있으며, 우리가 당면하고 있는 각종 문제들을 해결할 대체산업으로써의 역할이 기대되어지고 있다. 이에 서구 선진국들은 지난 수십년 간 생명공학 연구에 대한 투자를 점차적으로 늘려왔으며 기술개발을 위한 각국의 경쟁이 매우 치열하게 진행되어 지고 있다.

그동안 정보과학과 생명공학이 40년 이상 동안 독자적으로 발전해 왔으나, 이제는 서서히 기술적 경계를 허물고 하나로 융합되어 발전하고 있다. 새로운 생명공학기술의 기초 자원인 방대한 유전자 정보를 해독, 관리, 조직하는데 컴퓨터의 이용이 증대되어 생물정보학(Bioinformatics)이라는 새로운 학문 분야가 생겨났고 유전자 은행이 생겨나 생물 데이터 은행에 있는 풍부한 유전자 정보를 이용하여 연구할 수 있는 시대에 도래했다. 2002년 인간게놈지도의 완성이 발표된 이후 전 세계적으로 생명공학은 새로운 전기를 맞고 있다 해도 과언이 아니다. 32억개의 염기의 배열 순서를 분석해 낸 유전체 연구의 성과를 바탕으로 이제 생명공학은 후기 게놈시대의 새로운 기술 혁신기를 맞이하게 되었다. 바이오산업이 21세기 새로운 경제엔진으로써 미래 국가 경쟁력을 좌우할 가장 중요한 전략산업으로 급부상하고 있는 것이다.

이와 같은 현상은 생명현상에 대한 인류의 관심을 확대시켰고 정보기술(IT) 시대 이후 생명공학(BT) 시대의 도래를 이끄는 견인차 역할을 하게 되었으며, 생명공학기술의 발전과 성과를 앞당기는 데에 정보과학기술이 사용됨으로써 멀게만 보였던 바이오시대가 예상치보다 더 급속도로 진행되고 있다. 또한 각 분야별 기술들이 융합되어 상호 보완해 가며 발전하는 양상으로 변모되어 가고 있는 실정이다.

최근에는 전 세계의 관심이 줄기세포 연구에 의해 다시 한번 생명공학에 집중되었다. 수많은 난치병·불치병 환자에게 희망과 기적을 안겨줄 배아줄기세포 치료 연구에 대한 가부가 미국 대선에서도 쟁점이 될 정도로 부각되었고, UN차원에서 복제연구를 금지할 것인지에 대한 회원국들간의 논쟁이 벌어졌으나 결국 선언적 효력밖에 없는 「복제금지선언문」을 채택하는데에 그쳤다.

복제에 대한 논쟁이 끊임없는 미국에서조차 캘리포니아 주(州)정부에서는 2004년 11월 줄기세포 연구지원을 위해 “주민발안 71(Proposition 71)”이라는 법안을 통과시켜 향후 10년간 한화 3조 원이라는 막대한 규모의 금액을 지원키로 결정하여 서부개척시대의 Gold-Rush 이후에 다시 한번 新 골드러시를 방불케 하듯 유명 연구기관, 바이오기업들이 몰려들어 엄청난 경제적 파급효과를 만들고 있으며, 이에 자극받은 다른 주(州)들도 줄기세포연구 금지쪽에서 허용 및 지원쪽으로 급선회하여 주(州) 차원의 허용 법안 제정을 활발히 진행하고 있다. 줄기세포 분야 선두를 차지하기 위한 전 세계적인 치열한 경쟁속에서 결국 2005년 5월 미국 하원은 「줄기세포증진법안」을 압도적인 표차이로 통과시켰다.

2005년에 한국은 냉동 잔여배아를 이용한 줄기세포 획득기술의 미국 특허 획득, 세계최초 개복제 성공 등 줄기세포 재생의학분야에 많은 발전을 이루었다. 하지만 재생의학의 산업화를 위해서는 임상적용에 앞서 영장류를 이용한 기술개발과 전임상 연구가 절대적으로 필요하다. 영장류의 배아줄기세포 및 질환모델의 개발·활용연구가 충분히 이루어져야만 재생의학의 실현을 앞당길 수 있을 것이다. 정부에서도 이러한 부분에 대한 인식을 같이 하여 신약개발 및 재생의학의 산업화를 위해 전임상, 임상 부분의 인프라를 구축하기 위한 노력을 지속적으로 추진하고 있다.

이러한 연구개발의 급진전 속에서 우리는 숨겨진 유전자 기능을 완전히 분석해 냄으로써, 암·고혈압·당뇨병 등 난치성 질병들의 원인을 규명하고, 신약개발, 맞춤의약, 치료 유전자의 확보 및 노화현상의 의문까지 해결함으로써 전 인류의 숙원인 무병장수, 불치병으로부터의 해방을 실현할 수 있는 날도 멀지 않았다.

![]() 생명공학의 발전 추이

생명공학의 발전 추이

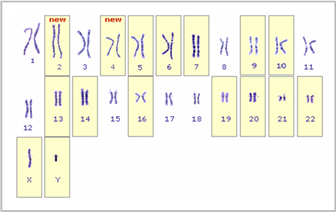

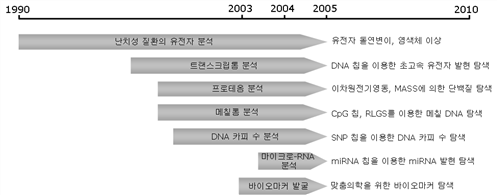

총체적 생명현상 연구(-Omics)가 전개되면서 국경을 넘어선 협력·제휴가 확대되고 있다. 인간을 비롯 총 243개 생물종의 유전자 지도가 작성 완료(2005년 1월) 되면서 Post-Genome 시대 진입으로 유전자기능규명, 산업적 활용에 보다 중점을 두게 되었으며 연구영역의 확대 및 대규모 사업으로 전개되게 되었다.

Biochip, Nanobiotech, 생물정보학 등 새로운 융합기술 및 Tool Box 연구영역이 확대되고, 신약개발의 기술혁신이 가속화되었으며, SNP(단일염기변이), Pharma-co--ge-nomics(약물유전체학), 배아줄기세포배양 등에 의한 예방의학, 맞춤의약, 재생의학 등 새로운 의약학적 발전추세가 태동되고 있다.

또한 기초연구와 응용/산업연구 간의 구분이 모호해지고, 실험실 연구 성과가 바로 산업화 및 임상의료 현장과 연계(Bench to Bedside)되어 지식 생산자와 기술 이용자간의 네트워크가 중요한 요소로 등장하게 되었고, BT와 IT 등을 융합하여 생체 컨텐츠를 개발·서비스하기 위한 생체핵심 및 첨단 응용기술에 대한 관심이 고조되는 등 생명공학과 IT, NT 등 첨단기술간 융합화에 따라 신기술 영역이 급속히 확대되고 있다. 즉, “유전자에서 생명체 자체에 이르는 생명현상 전체 범위(Gene to Life)”를 첨단 IT, NT기술을 활용하면서 총체적으로 연구하고, 신약개발 등 산업적으로 응용하는 연구가 확산되고 있는 것이다.

IT, NT 등 첨단 기술과 BT기술의 융합은 생명공학기술 혁신을 더욱 가속화시키고 있으며, Systems biology와 같은 in silico(컴퓨터내) 연구개발 추세를 확대시키고 있다. 또한 이러한 융합기술의 중요성은 신약 후보물질 발굴 및 신약개발 비용절감에 있어 상대적으로 고효율을 가져다주는 것으로 평가되고 있다.

Post-Genome 시대 유전자 혁명에서 우위를 선점하기 위한 국가간 경쟁중에서 생명공학분야의 특허 증가, 특히 포스트게놈 기술분야의 특허경쟁이 가속화되고 있는 추세이다. 이러한 Post-Genome 관련 신기술의 파급 승수효과는 Genome 기술의 약 3배로 보고되고 있다.

이와 더불어 생명윤리에 대한 사회적 관심의 고조와 연구개발 및 산업화에 대한 사회·윤리·법적 논의가 OECD를 통해 국제적으로 진행되고 있으며, 광범위한 연구자, 연구기관이 유기적으로 결합된 대규모 국제협력 프로그램(HGP, HUPO)의 등장으로 연구개발이 대형화되고 국경을 초월한 전략적 제휴·협력이 확대되고 있다.

생명공학은 이미 보건의료분야 및 농·식품분야를 중심으로 산업화가 진전되어 왔다. 이러한 추세는 앞으로도 당분간 지속될 것으로 보이지만, 생명공학은 최종제품의 생산을 위한 고효율, 환경친화적 공정혁신에도 기여가 확대되고 있으며, 최근에는 생명공학 연구개발을 위한 주요한 장비(Tool)의 개발, 서비스 및 바이오칩 등 융합기술영역에서도 대규모 새로운 시장이 형성되고 있다.

<표 1-1-2-1> 세계 생명공학 산업가치(1999-2003)

년도 | 산업가치(billion $) | 성장률(%) |

1999 | 54.3 | |

2000 | 65.4 | 20.60% |

2001 | 77.4 | 18.30% |

2002 | 89.4 | 15.50% |

2003 | 101.7 | 13.70% |

연평균(99-03년) | 17.00% | |

출처: DATAMONITOR, 2005.6 | ||

생명공학 산업은 향후 5년 이내, 그리고 처음 산업이 시작된 이후 25년의 역사가 흐른 시점에서 드디어 수익 창출이 가능해 질 것으로 예측되고 있다. 2003년 세계 생명공학 산업은 총 1,020억$(전년대비 13.7%) 규모이며 ’99~’03년까지 연평균 17%의 놀라운 성장률을 보여왔다.

<표 1-1-2-2> 세계 생명공학 산업 현황(2004)

구분 | 세계 | 미국 | 유럽 | 캐나다 | 아시아/태평양 |

상장기업 | |||||

총수익(백만$) | 54,613 | 42,740 | 7,729 | 2,091 | 2,052 |

R&D비용(백만$) | 20,888 | 15,701 | 4,151 | 782 | 253 |

순손실(백만$) | 5,304 | 4,317 | 484 | 408 | 94 |

고용인력(명) | 183,820 | 137,400 | 25,640 | 7,370 | 13,410 |

기업수(개) | 4,416 | 1,444 | 1,815 | 472 | 685 |

- 상 장 | 641 | 330 | 98 | 82 | 131 |

- 비상장 | 3,775 | 1,114 | 1,717 | 390 | 554 |

출처: Ernst & Young’s Global Biotechnology Report, 2005

미국이 세계 생명공학 산업을 주도하고 있다. 세계 생명공학 기업(상장+비상장)의 33%가 미국에 존재하며, 상장기업 기준 수익의 78%, 고용 인력의 75%를 점유하고 있다. 미국 다음으로는 유럽이 세계 생명공학 산업의 약 25%를 차지하고 있으며, 전세계 상장기업의 17%를 점유하고 있다.

응용분야에 있어서는 보건의료분야가 생명공학 총 시장의 60%(440억 불)를 점유하고 있는 최대 응용분야이다. 2003년 말 기준 미 FDA 승인 후 시판 중인 바이오 의약·백신은 총 155개에 달하고 있고, 이 중 70%가 지난 6년 동안에 승인된 것임을 볼 때 관련분야에서의 기술혁신이 급속히 전진되고 있는 것으로 보인다. 현재 개발 중인 바이오신약 후보물질은 380개를 상회하며 이 중 항암제가 절반 이상을 차지하고 있다. 국내 기업은 특허가 만료된 바이오신약을 모방 생산하는데 주력하고 있으며, 최근 들어 혁신 신약에 대한 연구개발을 강화하고 있다. 향후 HGP의 성과에 힘입어 전체유전자의 동정 및 기능 규명을 통해 신약을 개발하기 위한 연구가 더욱 가속화될 전망이다.

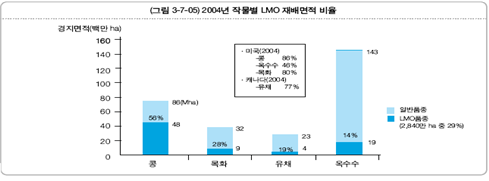

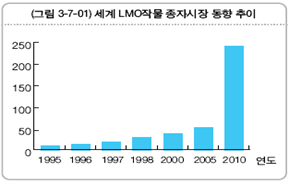

농업분야에서의 산업적 응용이 가속화되고 있다. 유전자변형작물(GMO작물)의 바이오안전성 규제에 의하여 유럽을 비롯한 일부 국가에서는 산업적 재배가 지체되고 있지만, 미국을 비롯하여 GMO작물의 상업적 재배는 크게 확대되었다. 우리나라는 「바이오안정성의정서」를 국제협약으로 채택(’00.1)하였으며 이에 따라 「유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률」(’01.3) 및 동법 시행령을 제정(’05.9)하여 국내법적 근거를 마련하였으며 현재 시행규칙 및 부처별 관련 고시가 제정중이어서 안전한 유전자변형작물 및 생물체의 수입과 수출을 위한 만반의 준비를 하고 있다. 미국이 전 세계 GMO작물의 생산을 주도하고 있으며 2004년 세계 GMO작물의 시장규모는 약 45억 달러에 달하며, 국내에서는 농촌진흥청에서 45종의 GMO식물을 개발하고 있다.

<그림 1-1-2-1> 세계 유전자변형 작물 재배 현황

![]()

출처: ISAAA. Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops, 2004

생명공학 산업은 제품의 개발이나 생산 과정에서 막대한 고용창출력을 갖고 있으며, 기술특성상 의약, 농업, 에너지, 환경 및 자원 등 광범위한 분야에 걸쳐 파급효과가 크기 때문에 21세기에 정보통신 및 항공우주 분야와 더불어 경제성장을 주도하는 핵심 산업으로 부각될 것이다. 생명현상의 근본적인 이해를 위한 기초 연구를 비롯해서 환경보전과 안정성 연구, 보건의료의 향상은 물론 식량자원의 확보와 식생활 안정화, 그리고 생물 및 그 기능의 공업적 이용 등 인간 생활과 밀접한 관계에 있는 여러 산업 분야에 응용할 수 있는 응용기능성 산업이다. 또한 두뇌기술집약형, 탈공해형, 자원 및 에너지절약형 기술로 그 적용 범위와 발전 가능성이 무궁무진하다.

이러한 생명공학 분야는 장기투자를 요하나 무형가치가 투입되어 고부가가치를 창출하는 성장성이 높은 새로운 첨단지식기반산업이다. 특히 우리에게 잘 알려진 항암제 인터페론은 1g당 5천 달러이고 부가가치 비중이 60%인데 반해, 256 KD램 반도체의 경우에는 1g당 360달러이고 부가가치 비중도 30%에 불과하며 항암보조제인 G-CSF는 1g당 54만 달러, 빈혈치료제인 EPO는 1g당 67만 달러를 호가할 정도로 고부가가치 산업으로써의 특성을 가지고 있다. 또한 기존산업, 정보기술·나노기술·환경기술(IT·NT·ET) 등의 신기술과 결합하여 다양한 산업적 응용과 신산업 창출이 가능한 기술 중심 미래 유망산업으로 기대되고 있다.

이러한 기술은 우리의 생명, 생존과 밀접한 건강, 식량, 환경, 에너지 등 21세기 인류의 난제를 해결할 인간과 환경에 적합한 차세대 핵심사업으로 원료의 재생가능성, 제조과정의 온화성, 인체와 환경에 대한 제품의 적합성, 폐기물처리의 우수성 등의 특성을 갖고 있다.

21세기에는 생명공학 기술을 선도할 수 있는 나라가 곧 선진국이 될 수밖에 없는 불가피한 실정이다. 따라서 현재의 과학기술을 선도하고 있는 선진 각국은 획기적인 정부의 개입에 의한 전략적 육성과 정책적인 투자계획을 수립하여 지원하고 있는 실정이다. 21세기 생명공학분야에 있어서 세계적 경쟁력 확보와 기술개발의 선도적 역할을 위해서는 우리의 관련 연구개발 환경 및 능력을 획기적으로 개선시키는 것이 무엇보다도 시급하다.

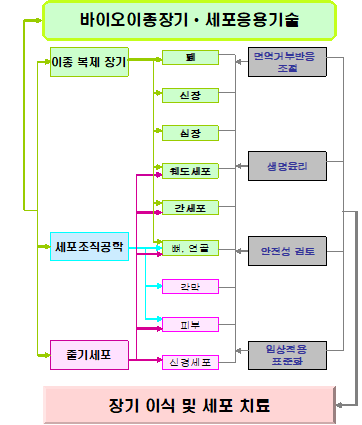

우리 정부는 지난 80년부터 생명공학의 육성을 위해 지원을 해왔으며 최근에는 국가 중장기 생명공학 육성 비전과 중점영역의 설정을 위한 정비작업을 추진하고 있다. 특히, 국가과학 기술지도(NTRM)에서 “건강한 생명사회구현”을 위한 비전과 기술지도를 설정하였으며, 차세대 성장동력기술로 “바이오신약·장기” 분야를 선정하여 선택과 집중에 의한 연구개발의 효율성을 높이기 위해 박차를 가하고 있다. 또한 기술경쟁이 향후 국력의 향방을 가름하는 지표임을 인식하여 정부의 혁신정책의 일환으로 과학기술부가 부총리 체제로 승격되었고, 범부처적인 종합·조정을 위해 과학기술혁신본부가 출범한지도 1년째에 접어들면서 그동안 부처별로 진행되고 이미 추진되었던 생명공학 분야에서의 각종 연구개발에 대한 종합·조정을 통해 효율성을 높이고 내실있는 연구개발을 위한 필요·충분조건을 갖추기 위해 시스템 구축이 추진 중에 있다.

그동안의 한국의 생명공학 연구 성과를 보면 세계 3대 저널인 셀, 사이언스, 네이처에 게재된 한국인 저자 논문의 수는 1992년 전무하던 것이 2004년에는 16건으로 게재되어 한국의 생명공학 분야가 빠른 시간에 세계적인 성과를 내었음을 짐작할 수 있으며 이는 정부의 지속적이고 체계적인 지원에 힘입은 바 크다고 볼 수 있다.

미국특허를 기준으로 보았을 때 한국의 생명공학 특허경쟁력은 15위 수준에 달한다. 2000년~2003년 중 총 204건으로 2000년 이후 85% 성장률을 기록한 반면에 미국의 경우 같은 기간에 미국 생명공학 특허는 10% 성장률로 그쳐 한국 생명공학 특허의 급성장이 이루어지고 있음을 알 수 있다.

범정부적 육성전략 아래 세계적 수준의 연구결과가 도출되고 있고 정부의 투자도 확대되는 추세에 있으나, 발전기반 및 기술 경쟁력이 선진국에 비해 아직 취약한 것(미국 생명공학 예산 대비 우리나라 예산은 2.5% 수준)으로 분석되고 있다. 한정된 자원으로 최대한의 성과를 내는 것이 우리가 처한 현실이고 이러한 이유로 정부는 정책 추진실태를 종합 점검, 세계적으로 경쟁력 있는 핵심 분야를 위주로 선택과 집중을 통한 투자, 우수벤처 선별 지원 확대, 선진국과의 기술협력 가속화, 선진 바이오클러스터와의 연계 등의 보완책 마련을 위해 바이오산업육성을 위한 전략을 마련하고 전문연구분야에 대한 집중을 통한 예산의 효율적인 집행과 대형 연구성과 창출을 위한 기반을 구축 중에 있다.

이러한 정부의 노력속에서 국내 생명공학 분야에서도 세계적 연구 성과가 도출되는 등 기술경쟁력 제고가 이루어지고 있는 추세이다. LG생명공학의 “팩티브”가 FDA에 신약 승인을 획득함으로써 우리나라는 세계 10번째 FDA 신약 승인 국가가 되었다.

![]() 생명공학의 미래와 전망

생명공학의 미래와 전망

19세기 말 파스퇴르의 미생물 발효 현상, 멘델의 유전법칙, 미셔의 핵산발견 등 생물학의 3대 발견 이후 현재까지 생명공학은 눈부신 성장과 발전을 거듭해 왔다. 지금 우리는 생명공학 기술이 21세기 인류의 미래를 이끌어 나갈 중요한 분야라는 것을 아무도 의심하지 않는다. 산업혁명과 정보통신 혁명을 잇는 새로운 혁명의 시대가 도래하고 있는 중요한 시대에 우리는 살고 있는 것이다.

세계 각국은 생명공학 산업을 IT 이후 세계 경제의 핵심 산업으로 선정, R&D 투자 확대·인프라 확충·전문인력 양성 등 역량 강화에 주력하고 있으며, 21세기는 생명공학의 시대로서 인류가 당면하고 있는 보건·식량·환경·에너지의 4대 난제를 해결해 줄 수 있을 것이라 예상되고 있다.

중국 진시황제가 그토록 찾으려했던 불로장생초의 일화에서 엿볼 수 있듯이 무병장수, 식량난과 질병으로부터의 해방은 인류가 지구상에 존재한 이래 오늘날까지 지속되어 왔다. 이제 생명을 연장시키기 위한 인류의 바램은 생명공학 기술의 발달로 인해 각종 질병을 정복하고 생명을 비약적으로 연장할 수 있는 단계에 이르렀다.

생명공학은 보건ㆍ의료, 환경, 농수축산, 에너지 등 산업적 응용 범위가 넓고 소량 다품종의 고부가가치 제품창출이 가능해 시장잠재력이 매우 크다.

보건ㆍ의료 측면에서는 각종 난치성질병의 예방 및 조기진단, 치료가 쉽게 이루어지게 됨에 따라 인간수명의 연장과 고령화 사회가 이루어질 것으로 전망된다.

농업 측면에서는 다수확 질병저항성 농작물의 개발과 보급 등으로 전 세계적 난제인 식량난 해결에 크게 기여할 것으로 기대받고 있으며, 생명공학 기술을 활용한 환경친화적 오염방지기술은 지구적 환경오염문제를 해결할 수 있을 전망이다.

청정연료인 수소에너지 같은 바이오에너지가 새롭게 개발되면 기존 화석에너지를 대체함으로써 환경뿐만 아니라 산업경제에 매우 긍정적인 영향을 미칠 것으로도 기대되고 있다.

향후 미래의 생명공학 산업은 어느 분야보다도 의과학 분야가 가장 주목받는 핵심 분야가 될 것이다. 인간 유전체 프로젝트가 완료되면서 뒤이어 수많은 유전자 기능(gene function)연구가 활성화되고 있다. 따라서 앞으로 유전자 기능 연구에 많은 관심을 가져야 할 것이며 이와 관련하여 유전자 치료제(gene therapy) 연구도 활발히 진행될 것이다.

G-Economy(gene-economy)라고 불리우는 유전자 경제의 시대가 도래한 것이다. 유전자의 원인 규명을 통해 각국의 특허 획득을 통한 기술경쟁도 치열해질 전망이며 이를 대비한 생명공학 특허전략, R&D와 특허를 연계한 특허 시스템의 구축이 절실한 때이다.

많은 우려와 논란 속에서도 인간복제 관련 연구와 재생의학 분야는 21세기 중요한 연구개발 대상 분야가 될 수밖에 없을 것으로 보이며 이러한 기술들은 질병치료나 장기이식 등에 이용하는 방향으로 진행될 것이다. 한국 재생의학 분야에서 세계적인 경쟁력을 갖추고 있는 만큼, 자칫 과학적 이해의 부족과 윤리적인 기준에 의한 철학적, 종교적 판단 및 지나친 규제로 인해 미래의 고부가가치 첨단 산업의 발전에 지장이 초래되어서는 안될 것이며, 이러한 사회적 갈등의 요소와 의혹을 해결하기 위해서는 무엇보다도 과학기술 분야에 대한 이해와 각계 각층의 의견대립을 최소화하고 상호 이해와 화해 속에서 연구가 진행되어야 하며 윤리문제에 대한 가이드라인을 정비하여 연구자가 안전하고 명확하게 연구에만 집중할 수 있는 연구환경 조성을 위해서도 노력을 해야 한다. 잠시 방심하는 사이 치열한 기술경쟁력의 사회에서 곧 도태되거나 기술의 우위를 선점하지 못하는 불행한 결과를 낳을 수 있다는 사실을 직시하여 건강한 생명사회를 구현하기 위한 범국가적 노력이 절실히 필요한 때이다.

■ 제 1장 생명공학의 비전 제 2절 생명공학 산업의 장기 전망 |

![]() 생명공학 산업의 현재

생명공학 산업의 현재

가. 정의 및 범위

OECD는 생명공학 기술(biotechnology, BT)을 지식 재화 및 서비스의 생산을 위한 생물 또는 무생물을 변형시키는 과정에서 생물체 혹은 생물체의 일부, 제품, 제품관련 모델에 과학적인 논리와 기술을 적용하는 활동이라 정의한다(OECD 자료, 2004년). 또한 생명공학 산업(bioindustry or biotechnology industry)의 범위는 OECD 기준에 따르면 의약, 농축수산, 환경, 에너지 시장 등으로 구분한다. 특히, 의약 시장의 경우 생명공학 기술 및 의약화학 기술을 동시에 이용한 제품이 의약 시장의 90% 규모를 차지함에 따라 생명공학 산업의 의약 시장은 저분자 합성 의약을 포함하여 해석하고 있다.

나. 생명공학 산업군 및 세계 시장 규모

생명공학 산업은 의약산업을 포함, 농·축·수산 분야에서의 식량문제 해결, 환경복원, 폐기물처리 기술개발을 포함한 환경문제 해결, 고갈되어 가고 있는 석유에너지 자원을 대체할 바이오에너지 개발, 바이오전자산업 등, 모든 산업군에 적용될 것으로 예측하고 있다. 본 보고서는 이 중 부가가치가 가장 크고, 생명공학 산업의 꽃인 의약산업 위주로 시장동향, 신기술의 발전 및 미래전망 순으로 기술하고자 한다.

전 세계 생명공학 산업의 규모는 2004년 5천4백억 달러에서 2005년 6천억 달러, 2010년에는 1조억 달러에 육박할 것으로 예상되며, 의약 시장이 전체 시장의 90%를 차지하고 있다<표 1-2-1-1>.

생명공학 산업의 90% 이상을 차지하는 의약 시장에 있어서 작년 한 해 판매되었던 주요 대형 의약품은 <표 1-2-1-2>와 같다.

<표 1-2-1-1> 생명공학 산업 및 예상 시장 규모

산업 부문 | 주요제품 | 현재 단계 | 2010년 시장 규모 (억 달러) | 주요 참여 기업 |

의약 | 콜레스테롤저해제 적혈구 성장 촉진제 | 상용화 | 9,700 | Pfizer, GSK, Amgen, Genetech |

생명공학 치료 | 세포치료, 유전자 치료제, 수혈제품 | 기초 원리 발견, 응용 연구중 | 562 | Aastrom, ONYX, Vical |

U-Health | 바이오칩, 운용체계 | 응용기술 축적 | 300 | Affimetrics, Medtronics |

유전자변형 생물체 | 작물, 동물, 어류 | 상용화 | 150 | Monsanto, Syngenta |

생명공학 기기 | 영상진단기, 분석기기 | 상용화 | 850 | HP, GE, Agilent |

생명공학 환경·에너지 | 미생물 분해, 생명공학 연료 | 상용화 초기 | 160 | Shell, BP |

생명공학 공정 | 기존 공정의 대체 | 상용화 초기 | 250 | Cargill-Dow, BASF, Dupont |

출처: 삼성경제연구소 보고서, IMS health, Jain PharmaBiotech Report 2005 등 | ||||

<표 1-2-1-2> 세계의 주요 대형 의약품(2004년) | ||||

제품명 | 판매회사 | 매출액(억불) | 적응증 | 출시 연도 |

Lipitor | Pfizer | 108.6 | 콜레스테롤 저하제 | 1996 |

Zorcor | Merck | 52.0 | 콜레스테롤 저하제 | 1991 |

Seretide | GlaxoSmithKline | 45.0 | 천식 치료제 | 1998 |

Norvasc | Pfizer | 44.6 | 고혈압 치료제 | 1992 |

Zyprexa | Eli Lilly | 44.2 | 정신분열증 | 1996 |

Nexium | AstraZeneca | 38.8 | 위궤양 치료제 | 2000 |

Procrit/Eprex | Johnson & Johnson | 36.0 | 빈혈 치료제 | 1990 |

Zoloft | Pfizer | 33.6 | 우울증 치료제 | 1991 |

Effexor | Wyeth | 33.5 | 우울증 치료제 | 1993 |

Plavix | Bristol Myers Squibb | 33.3 | 혈전 용해제 | 1997 |

Celebrex | Pfizer | 33.0 | 관절염 치료제 | 1998 |

Fosamax | Merck | 31.6 | 골다공증치료제 | 1995 |

Epogen | Amgen | 26.0 | 빈혈치료제 | 1989 |

Aranesp | Amgen | 24.7 | 빈혈치료제 | 2001 |

Enbrel | Amgen | 19.0 | 관절염 치료제 | 1998 |

Neulasta | Amgen | 17.4 | 항암보조 치료제 | 2002 |

Rituxan | Genetech | 17.1 | 항암제 | 1997 |

Viagra | Pfizer | 16.8 | 발기부전 치료제 | 1998 |

Actos | Takeda | 16.9 | 당뇨병 치료제 | 1999 |

Gleevec/Glivec | Novartis | 16.3 | 항암제 | 2001 |

출처: Top 400 prescription drugs(Med Ad News, 2005) | ||||

다. 생명공학 연구 개발 기술 동향

생명공학 산업은 미국, 영국, 일본, 독일 등 일부 국가가 주도하는 가운데 기업간 경쟁이 매우 치열하다. 미국을 포함하는 상위 6개국이 전 세계 연구 개발비 투자액의 88%를 차지하고 있으며, 미국 중심의 상위 20개 기업이 전체 시장의 60%를 점유하고 있다.

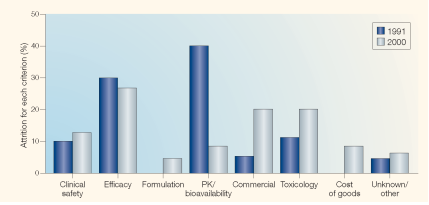

미국 중심의 다국적 제약회사들은 연구 개발에 대한 투자를 점차 강화하여, 2004년 미국 정부의 국립보건원 연구 개발비 약 280억 달러보다 많은 380억 달러에 이르는 엄청난 규모의 금액을 투자하고 있다. 그러나 점차 증가되어온 연구 개발에 대한 투자에 비해, 실제로 신약 개발 과정을 거쳐, 제품화 되어 출시되는 제품의 수는 감소하고 있으며, 효율적인 기업 운영을 위해 생명공학 벤처와의 제휴를 통한 파이프라인 확보에 점점 투자를 늘리고 있는 경향이다. 아래는 2004년 기준으로 매출액 대비 연구 개발 투자액 상위 10개 국내외 제약사들이다<표 1-2-1-3>..

<표 1-2-1-3> 국내·외 10대 제약기업 비교 | ||||||

순위 | 국내 | 해외 | ||||

업체명 | 투자 금액 (백만 원) | 비율 (%) | 업체명 | 투자 금액 (백만 달러) | 비율 (%) | |

1 | LG 생명공학 | 52,103 | 24.90 | Eli Lilly | 2,350.2 | 18.7 |

2 | 한미약품 | 26,405 | 8.33 | AstrZeneca | 3,451.0 | 18.3 |

3 | 유유 | 3,737 | 6.52 | Aventis | 3,311.2 | 16.4 |

4 | 보령제약 | 4,217 | 6.46 | Sanofi-synthelabo | 1,490.3 | 16.4 |

5 | 대웅제약 | 19,870 | 6.46 | Pfizer | 7,131.0 | 15.8 |

6 | 근화제약 | 3,135 | 5.66 | Novartis | 3,756.0 | 15.1 |

7 | 유한양행 | 19,246 | 5.65 | F Hoffman-Ra | 3,478.0 | 15.0 |

8 | 부광약품 | 5,798 | 5.12 | Merck | 3,178.1 | 14.1 |

9 | 일동제약 | 9,822 | 4.98 | Wyeth | 2,093.5 | 13.2 |

10 | 대원제약 | 1,913 | 4.77 | GlaxoSmithKline | 4,531.6 | 13.0 |

평균 | 7.2% | 15.6% | ||||

출처: 보건산업진흥원 국감자료, 2005 | ||||||

생명공학 산업의 발전과 가장 밀접하게 관계된 사회적 이슈는 인간 유전체프로젝트(Human Genome Project)의 완성이며, 이에 따른 혜택을 가장 빨리, 가장 직접적으로 받는 분야는 바로 의약산업이다. 현재 2005년의 의약 시장은 연간 5천억 달러 이상이며, 이것이 앞으로 전개될 포스트 유전체 시대(유전자 서열이 밝혀진 이후의 시대)에는 얼마나 증가할지 예측하기도 어려운 상황이다. 따라서, 병을 치료하거나 삶의 질을 향상시킬 수 있는 신약의 연구가 21세기에 인간 유전체 프로젝트의 결과를 이용하여 가장 큰 경제가치를 창출할 수 있는 분야라고 얘기할 수 있다.

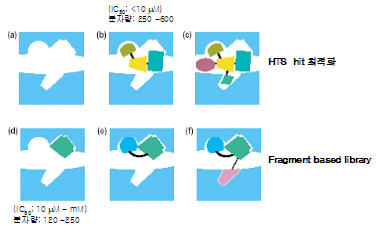

인간 유전체 프로젝트가 완성되고 생물정보학, 유전체학, 단백질체학, 화학유전체학 등의 혁신적인 신기술들의 발전과 함께 신약 연구는 그 체계와 방법론에 있어서 혁명적인 혁신을 추구하고 있다. 우선, 새로운 신약 발굴 연구의 대부분은 표적단백질의 발굴에서 시작된다. 현재 500여 개에 불과한 신약 발굴 질환표적은 향후 3,000~4,000개로 급속히 증가할 것으로 예측되고 있다. 그러나, 이 단백질에 대한 정보는 직접적으로 이 단백질의 기능을 조절하는 물질에 대한 정보로 연결될 수는 없다. 즉, 이러한 연구의 추세로 인하여, 신약 발굴에 사용될 질환 표적 단백질은 많이 발굴되고 있으나, 이러한 표적 단백질에 작용하는 신약의 수는 신약 표적의 수를 따라가지 못하는 상황이 되었다. 세계 의약업계가 직면하고 있는 이런 상황을 “Targets rich but leads poor environment”(Science, 2003)라고 한다. 한마디로 표적은 충분히 있으나 의약을 연구하기 위한 고유 선도물질의 발굴은 상대적으로 크게 미흡하다는 것을 의미한다. 생명공학시대에 화학의 영역인 선도물질의 발굴이 강조되고 있는 것이 의아하기도 하지만, 유전자 정보만을 가지고는 충분한 수익을 올릴 수 없고 오직 의약의 발굴을 통해서만 그 부가가치를 보상받을 수 있기 때문이다. 2002년 미국 나스닥에서 생물 정보학 및 유전체학 회사들의 주가가 폭락한 것은 이와 같은 상황을 반영한다고 볼 수 있다. 또한, 이는 생명공학의 궁극적 목표는 난치병 등을 치료할 신약 개발에 있으며, 따라서 생명공학 기술이 발전할수록 입으로 먹을 수 있는 인간 편의성을 갖춘 합성 의약의 역할이 더욱더 중요해질 것이라는 것을 의미한다고 볼 수 있다.

인간 유전체의 서열이 밝혀졌으나, 이제 어떠한 연구가 필요할 것인가? 미국과 일본 정부는 다음 목표로써 중요 단백질들의 구조를 밝히는 구조 유전체학(Structural Genomics)에 막대한 자금을 투자하고 있다. 미국에서는 2000년부터 연방정부(NIGMS)가 대학중심의 9개 연구 센터에 1억 5천만 달러를 투자하고 있으며, 일본은 2001년 6개 센터에 미국보다 훨씬 더 큰 규모로 정부와 민간의 콘소시움을 구성하여, 막 단백질을 포함한 인간 및 마우스 단백질의 구조연구에 집중 투자하는 등, 이 분야의 신기술 확립과 함께, 구조유전체학 분야에서의 정보 선점을 추구하고 있다. 단백질 구조정보는 지적 재산권의 확보도 가능하기 때문에, 이 분야에서 경쟁력을 지닌 기술의 확립은 매우 중요하다. 다국적 제약사의 경우, 일반적으로 신약 개발을 위해 평균 12년간 8억 파운드(1조 5,000억 원)를 투자한다. 후보 물질이 신약으로 개발될 확률은 10% 미만이다. 그러나 유전자 정보 및 질환 단백질의 구조를 이용하면 현재 평균 5년 정도인 신약 후보 발굴 연구가 1~3년 정도로, 무려 2~4년이나 줄일 수가 있게 되며, 이 기술을 활용하게 되면 약이 작용할 표적 단백질의 구조를 원자 수준에서 눈으로 보고, 정보 기술(IT)을 활용하여 신약을 디자인 할 수 있어, 실패 비용 및 부작용도 크게 줄어들 것으로 전망하고 있다. 이러한 배경에서, 구조 유전체학을 활용한 신약 발굴은 21세기 의약 산업의 속도 및 경쟁력에 크게 영향을 미칠 기술이며, 그 경제적 가치는 수천억 달러에 달할 것이다.

라. 생명공학 산업의 시장 변화

이러한 생명공학 산업의 변화는 2005년 Ernst & Young 보고서(미국)에 따르면 다음과 같은 특징을 가지고 있다. 첫째, 지역의 경계가 없이 전 세계 국가들의 강점을 활용한 생명공학 산업의 성장이다. 중국과 인도가 다국적 제약사들의 임상 시험 무대로 적극 활용되기 시작하는 것이 그 예이다. 또한 국가간 전략적 제휴 및 인수 합병의 경우, 2003년 대비 14% 증가한 480건에 이르고 있다. 둘째, 혁신적인 생명공학의 기술 개발 및 적용을 통한 산업의 변화이다. 구조 기반 신약 발굴 기술(Structure-Based Drug Discovery)과 고속 약물 탐색 기술(High Throughput Screening)은 개발 기간의 단축 및 부작용이 적고, 약효가 뛰어난 신약 발굴의 효율성을 크게 증가시켰으며, 결국 의약품 시장 전체에 혁신을 일으키고 있다. 또한, 생명공학의 혁신적인 신기술들은 유전적으로 변형된 효소개발을 활용한 기존의 기반 산업인 전통적인 화학공업의 제조 공정상의 혁신을 불러일으키고 있듯이, 타 여러 기존산업들의 발전에도 영향을 미치고 있다. 셋째, 신기술을 적용한 제품의 출시로 제품의 한계를 극복하는 경우이다. 맞춤형 의약품의 개발은 의료 산업에 매우 큰 영향을 미치고 있다. 그 예로 특정한 표적 단백질을 목표로 한 백혈병 치료제 글리벡의 경우, 맞춤형 치료제의 대표적인 약물로 현재 백혈병 치료제 시장(2004년 16억불 매출)에서 확고한 위치를 확보하고 있다. 이와 더불어 인간화 항체기술을 활용한 표적치료제 개발로 부작용이 적은 새로운 항암치료제들의 맞춤의약개발이 활발하게 전개되고 있다.

![]() 생명공학 산업의 미래 전망

생명공학 산업의 미래 전망

가. 선진국은 성장기, 한국은 도약기 단계

2005년 올해 지난 5년간 판매된 신약들 중에 5억 불 이상의 매출을 올릴 것으로 예상되는 제품은 20개가 넘을 것으로 예상된다. 특히 작년 매출이 100억 불 이상인 화이자의 콜레스테롤 강하제 ‘리피토’의 예에서 알 수 있듯이 신약 하나의 경제적 가치는 상상하기 힘들 정도의 큰 규모이다. 이와 더불어, 10억 불 이상 매출 신약 한 제품으로부터의 수익은 소나타 자동차 300만 대의 수출로 번 수익을 능가하고 있다. 2004년 기준으로 전임상 이상의 단계에 위치한 신약은 5565개이며, 이 중 임상 3상 중인 상위 15대 약효군은 769개로 나타났다. 이 중 일부 약물들의 경우, 매출액이 10억 달러를 넘어설 것으로 예상되는데, 이는 신약 개발 성공률이 낮아지는 상황에서도 그 시장 규모는 계속적인 성장세를 유지할 것임을 의미한다.

생명공학 시장 중에서 90% 이상을 차지하는 의약 시장에서는 항암제, 항생제 등 기존의 치료약 시장도 중요하지만, 노화, 스트레스, 비만, 기억력 증진, 알츠하이머 등 삶의 질 향상을 위한 신약 시장도 의약 비즈니스 측면에서 매우 중요한 위치를 점유할 것으로 예측하고 있다. 출시를 앞둔 신약 중 비만 치료제인 사노피-아벤티스사의 ‘아콤폴리아’, 화이자와 뉴로크린 바이오사이언스의 수면제 ‘인디플린’ 등이 예로써, 매출이 최고조에 이르렀을 때 연간 60억 달러 이상을 기록할 것으로 예상하고 있다. 이것은 유전체연구, 단백질 구조 및 기능 연구 등 첨단 생명공학 기술의 발전에 의한 것이며, 이러한 첨단 생명공학 기술의 필요성과 인간욕구의 다양성 및 노령화 사회를 고려하면, 삶의 질 개선제 발굴은 인간의 궁극적인 목표인 건강하고 행복한 삶을 추구하려고 하는 꿈의 실현이기도 하다. 이러한 의약품을 삶의 질(QOL, quality of life) 개선제 또는 해피드럭(happy drug)이라고 부른다. 이들 해피드럭은 전 세계적으로 엄청난 잠재 시장을 가지고 있어, 향후 제약 기업의 투자 욕구를 충족시키기에 충분하다. 전 세계 삶의 질 개선제 시장은 지난해 항우울제 126억 달러 등 약 500억 달러로 추정되며 전체 의약품 시장의 약 10%를 차지하는 것으로 추산하고 있다. 또한, 시장 성장률도 전체 의약품 시장 성장률 7%보다 높은 연 평균 12% 이상 성장해 2005년 627억 달러, 2010년 985억 달러로 확대될 것으로 전망하고 있다. 국내에서도 2001년 2월 시판된 비만치료제 ‘제니칼’은 시판 100일 만에 100억 원 가량이 판매되었고, 99년 10월 판매되기 시작한 비아그라는 연간 180억 원, 또 대머리치료제 ‘프로페시아’도 연간 70억 원 규모의 판매를 형성할 정도로 짧은 시간에 큰 시장을 형성하고 있다. 과거에는 치료가 불가능하다고 생각되었고, 생명에 지장이 없으므로 치료제를 찾을 생각조차 안했던 것이 사실이지만, 이제 시대가 바뀌고 있는 것이다. 첨단 디지털 생명공학 시대인 21세기의 생활 패턴은 과거 식량 및 생존의 문제 보다는 자신의 삶의 구현을, 단순한 장수보다는 젊음을 유지한 건강한 삶을 추구하고 있다. 또한 비만, 스트레스 등은 알츠하이머, 당뇨병이나 암 등 각종 질병과 깊은 관련이 있어, 이러한 증상을 치료하지 않으면 심각한 생명의 위협이 생기게 될 가능성이 높아지고 있다. 결국 21세기에는 이러한 증상도 심각한 질환의 한 종류로 취급하여 이를 의식한 선진 제약사들도 개인의 삶의 질을 높여주고 생활을 풍요롭게 하는 신약 발굴에 적극 나서고 있다.

국내 기업들은 생명공학 산업, 특히 신약 개발 성공 체험이 미약하고, 확신이 없어 투자에 소극적이지만, 정부의 강한 육성 의지 및 성장동력산업으로의 선정 및 우수한 생명공학자들의 급증하고 있는 우수 논문 발표로 생명공학에 대한 기대가 고조되고 있으나, 아직 산업은 도약기 단계이다. 그 이유는 인간의 삶과 직결된 제품들이므로 연구를 통한 개발후보 발굴에 수년간이, 이어서 동물을 이용한 전임상 및 인간을 이용한 임상 1, 2, 3상 연구라는 안정성 및 유효성 평가과정이 평균 10여 년이 소요되므로, 다른 산업과 기간으로 직접 비교하는 것은 무의미하고, 우수한 인력에 우수한 기초 및 응용 기술을 갖추고 장기적인 투자 여부에 운명이 달려 있는 산업이기 때문이다. 그러나, 2003년 LG 생명공학의 신약 팩티브(Factive)가 국내 최초로 미국 FDA 허가를 받음으로써, 한국이 신약 개발 능력이 있음을 전 세계에 과시하였다.

국가의 성장동력 산업으로써 생명공학 산업은 세계적인 신약 발굴을 통한 선진국 시장 진출이 최선의 전략이다. 부가가치가 가장 높은 산업인 신약 산업은 현재 기존 제약사 및 대기업들보다는 생명공학 벤처사들이 과감하게 도전하고 있다. 곧, 한국의 생명공학 산업 발전은 생명공학 벤처의 육성을 통한 세계적 신약 발굴이며, 이에 부응하여 정부에서도 기술력을 갖춘 생명공학 벤처들이 현재 수익성이 적자이더라도 미국 나스닥 시장과 같이, 코스닥 문호를 개방함으로써, 제한된 정부의 연구 예산의 투자에서, 거대한 민간 자금의 수혈을 통한 세계적인 생명공학 벤처사의 성장이 가능하도록 문호를 개방하고 있다. 따라서, 지금부터 10여 년 후에는 생명공학 산업이 한국의 미래 성장 동력으로써 경쟁력 있는 산업으로 가시화될 것이다.

나. 경쟁력 재고를 위한 기업간(바이오텍-제약 또는 바이오텍-바이오텍) 제휴 및 인수 합병 강화

거대 제약사들의 신약 개발 생산성 저하 및 생명공학 벤처사들의 효율성 향상으로 바이오텍-제약기업 또는 바이오텍-바이오텍사와의 인수 합병(M&A) 및 전략적 제휴 체결은 시간이 갈수록 더욱 증가되고 있다.

<표 1-2-2-1>은 연도별 제약 및 바이오텍 기업간의 전략적 제휴 체결 현황을 나타내며 <표 1-2-2-2>는 최근 체결된 주요한 기업간 전략전 제휴를 나타낸다.

<표 1-2-2-1> 연도별 제약 및 바이오텍 기업간의 전략적 제휴 체결 현황

연도 | 체결 건수 |

1995-1996 | 577 |

1997-1998 | 645 |

1999-2000 | 631 |

2001-2002 | 641 |

2003-2004 | 813 |

출처: Recombinant Capital (2003~2004 경우 9개월간의 자료임) | |

<표 1-2-2-2> 최근 체결된 주요한 기업간 전략전 제휴 (단위: 백만 불)

기술이전자 | 기술도입자 | 이전기술 | 개발단계 | 기술이전료 | Upfront (지분투자) |

Tularik | Amgen | 항암제 | 발굴단계 | 75 | |

Array | AstraZeneca | 항암제 | 전임상 | 95 | 10 |

(주)태평양 | Schwarz | 진통제 | 전임상 | 107.5* | 3.25* |

Antisoma | Roche | 항암제 | 임상 | 500 | 6.56 |

Medivir | GlaxoSmithKline | 감염증 | 임상 1상 | 99.5 | 6.9 |

Zealand Pharma | Aventis | 당뇨병 치료제 | 임상 1상 | 110 | 10 |

Biovitrum | Amgen | 비만 | 임상 2상 | 521 | 86.5 |

Medivir | Boehringer Ingelheim | 후천성 면역결핍증치료제 | 임상 2상 | n/a | 122* |

Bristol Myers Squibb | Merck | 고지혈증 치료제 | 임상 2상 | 375 | 100** |

ImClone | Bristol Myers Squibb | 항암제 | 임상 3상 | 2,000 | 1,000 |

Eyetech | Pfizer | 안과질환 | 임상 3상 | 1,340 | 75 |

Neurocrine | Pfizer | 불면증 치료제 | 임상 3상 | 400 | 100 |

*유로(euro)화, **2년간 연구지원금 14백만 불 포함.

출처: 각 사들의 보도자료

다. 아시아 기업들의 대두

전 세계 생명공학 산업은 미국이 주도하고 있으며, 아시아에서는 한국을 비롯해 인도와 중국, 일본, 싱가포르 등이 생명공학 산업 발전에 국가적 역량을 모으고 있다. Ernst & Young 2005년 보고서는 한국, 싱가포르, 스웨덴 등이 국가 전략 산업으로 선정하여 장기적인 안목에서 집중투자하고 있는 연구 환경이 조성된 국가들이 미국을 앞서나갈 것이라고 예상했다.

또한, 신약의 경우 한국(2003년)과 중국(2004년)이 신약 개발 국가 대열에 합류 하였다. 한국의 경우, 상대적으로 비용이 적게 들고 지적 재산권을 확보할 수 있는 신약 후보 발굴 단계에 있어서는 다국적 제약사와 경쟁할 수 있는 우수한 연구인력과 기술을 확보하고 있다. 그 바탕은 우수한 생명공학 인력, 특히 의약화학 및 구조생물학 분야의 우수한 인력과 과학기술부가 G7 등 막대한 투자로 방사광 가속기, 고자장 핵자기 공명기기, 슈퍼컴퓨터 등의 첨단 인프라 시설, 그리고 FDA 승인을 받은 10번째 신약개발 국가란 저력들이 있기 때문이다. 이러한 강점을 충분히 살려 신약 연구개발에 집중 투자를 할 경우, 21세기 한국은 반도체 및 정보기술(IT) 산업에서 뿐만 아니라 생명공학 산업을 통한 국부창출과 더불어 선진국으로서 당당히 G7 국가대열에 진입할 수 있게 될 것이다.

■ 제 1장 생명공학의 비전 제 3절 생명공학 미래전망과 우리의 대응 |

![]() 미래사회 전망

미래사회 전망

미래사회에서 ‘생명공학’과 관련하여 예측되는 대표적인 주제어로는 ‘지속가능한 발전’, ‘인구성장과 자원’, ‘새로운 질병’ 등을 들 수 있다.

가. 지속가능한 발전

미래사회에는 첫번째로, 물 순환구조의 변화로 인해 동・식물종과 식생환경의 변화로 인한 산림황폐, 그리고 말라리아, 황열병 등으로 인한 기존 전염병 재창궐과 SARS, 조류 인플루엔자 등의 신종 전염병의 등장이 예상되며, 이것은 자연생태계에 큰 영향을 미칠 것으로 보인다.

두 번째로 곡물수확모형에 따르면 일부 온난한 지역에서 온도가 약간 상승했을 때 잠재적 생산량이 증가하나, 온도가 많이 증가하면 수확량이 감소하고, 대부분의 열대 및 아열대 지역에서 생산량은 온도증가에 대해 감소하는 것으로 나타난다. 따라서 미래에 기온이 점차 오르는 온난화는 전 지구적으로 식량의 가격을 올리고, 취약인구에 대한 기아의 위험을 증가시킬 것으로 예상된다.

세 번째로, 생태계의 생산성과 생물의 다양성은 기후변화와 해수면 상승에 의해 변화를 겪을 것으로 보이는데 일부 취약한 생물종의 멸종위험이 증가하여 2050년에 이르러서는 백만 가지 이상의 종이 멸종의 위협을 받을 것으로 예측된다.

나. 인구성장과 자원

만약 현재의 인구추세가 계속된다면, 2050년에는 연령평균이 현재의 26세에서 37세로 높아질 것으로 예측된다.

또한 미래에는 수명연장 기간이 현재의 65세에서 75세로 높아지고, 60세 이상의 고령인구가 20억 명 이상이 되어 15세 이하의 인구보다 많아질 것이다. 이로 인해 은퇴 및 의료보험 체계, 문화의 변화가 일어날 것으로 보인다. 이 시기에는 어떠한 산업국가라 할지라도 여성 1인당 2.1명 이상의 자녀를 출산하지 않을 것으로 전망된다.

비록 현재의 인구성장률이 완만해지고 있고 식량 효율성이 증가할 것으로 보이지만 순수 인구증가율을 고려하면 향후 50년 이내로 식량 수급에 있어 큰 어려움에 직면할 것으로 전망된다. 전 세계의 작물수확량은 4년 연속 수급치를 밑돌고 있다. 현재의 젊은 세대 혹은 다음 세대의 경제적 부담을 경감시키고 삶의 질을 향상시키기 위해서는 사람들로 하여금 더 오래 일하며, 인터넷 기반의 산업, 파트타임 직업에 대한 이해 및 참여와 직업순환을 장려해야 할 것이다. 또한, 유형자원의 비용 감소와 자동화의 진전은 투입을 반감시키고 산출을 증대시킬 수 있다. 전 세계적으로 동물성 단백질에 대한 수요는 중산층의 증가에 따라 증가할 것이며 이는 유전자 조작 식품과 양식, 육류생산을 위한 대규모 투자를 촉진할 것으로 예측된다.

다. 새로운 질병

코펜하겐 합의회의(The Copenhagen Consensus)는 2004년 HIV/AIDS와의 전쟁을 세계가 직면한 가장 중요한 이슈로 선정한 바 있다. AIDS가 사하라 이남 아프리카 지역의 가장 주된 사망원인인 것은 사실이지만, 현재는 동유럽과 중부 및 남아시아에서도 급격히 확산되고 있는 것이다.

한편 생화학 테러리즘이 핵전쟁의 위협에 이어 새롭게 등장했으며, 이는 유전학적 백신과 격리시스템 개발을 위한 연구개발을 촉발시켰다. SARS와 현재에도 진행 중인 조류 인플루엔자의 억제를 위해 이루어진 신속하고 유래 없는 국제협력은 이러한 위협에 대응하기 위한 전 지구적 시스템에 있어 핵심요소이다.

전 세계적으로 감염성 질병으로 인해 사망하는 사람은 전체 사망원인의 30%에 이른다. 지난 20년 동안 조류 인플루엔자나 Ebola, AIDS, SARS, 아프리카에서 발견된 종간 전염되는 바이러스 등과 같이 30개 이상의 질병들이 새롭게 정의된 바 있다.

![]() 미래변화 모습

미래변화 모습

가. 생명공학 분야

먼저, 기존 생명공학 기술의 확대와 세련화, 이로 인한 각종 의약품 개발을 들 수 있다. 둘째, 인간 게놈 프로젝트의 후속연구로 인해 신규 유전자의 기능이 밝혀지고 유전자간의 네트워킹이 어떻게 형성되는가를 이해하게 됨에 따라 의학과 제약업의 발달이다. 셋째, 개인의 유전체 정보를 빠르고 저렴하게 해독할 수 있는 시스템이 발달됨에 따라 관련기술과 연합되어 소위 ‘맞춤의학’의 시대가 열릴 것이다. 넷째, 그동안 미지의 세계로 간주되어 왔던 정신과 행동의 기본원리가 생물학적, 생화학적으로 밝혀짐에 따라 관련 질환은 물론 종교와 윤리 부문에 큰 영향을 미치고 기존 질서와 신사고간의 갈등이 불가피할 것이다. 다섯째, 생명공학과 정보통신 기술의 접목으로 인해 기존 의학과 제약업, 의료서비스 분야에서 혁명적 변화가 일어나거나 최소한 이에 대한 기반이 조성되어 사회, 문화, 보건복지 체계에 큰 변혁이 있을 것으로 예상된다.

하지만 이러한 생명공학 분야 기술의 발전은 다음과 같은 이슈를 야기할 것으로 보인다. 먼저 지금과 같은 기술발전 속도를 유지한다면 향후 개인 유전정보를 모두 파악하는 것은 시간과 경비 문제일 따름이다. 개인에 대한 유전정보는 물론 각종 병력, 건강관련 정보가 카드나 칩에 집적될 것이다. 여러 병원에서 독자적으로 가지고 있던 의료정보를 통합하여 운영하는 시스템이 개발되거나 이를 상품화하는 회사가 설립될 수 있다. 개인 유전정보의 결정과 이의 활용은 한 인간의 건강을 체계적으로 관리하고 질병에 대처하는 데 지극히 유용하게 사용되겠지만 반면 많은 개인 유전정보의 공유와 활용에 관해 사회적 논란과 갈등도 유발할 것이다.

지금까지는 사회적으로 획득하거나 교육되어 진다고 생각했던 행동들에 대하여 유전자의 역할과 비중이 밝혀짐에 따라 기존의 사회 질서와 윤리 개념이 흔들리며 특정집단간, 세대간 갈등이 심화될 가능성도 존재한다.

나. 노인인구 증가

우리나라는 그동안 경제성장과 의료기술의 발달로 인구의 평균 수명이 꾸준히 증가하여 2002년도에 77.0세(남자 73.4세, 여자 80.4세)에서, 2010년 79.1세, 2030년에 81.9세, 2050년에는 평균수명이 83.3세로 증가할 전망이다(통계청, 2005).

특히, 65세 이상 노인인구는 2000년에 7.2%로 고령화시대에 진입한 이후 2018년에 14.3%가 되어 고령사회, 그리고 2026년에는 20.8%로 초고령사회가 될 전망이다. 2030년에는 65세 이상 노인인구수가 전체인구의 24.1%를 차지할 것으로 예상된다.

근래 들어 경제사회 수준 향상과 의학의 발전에 따라 노인의 만성질환 발병률이 점차 감소하는 추세가 두드러지고 있다. 앞으로 2030년 의학기술의 발달로 상당수의 만성질환에 대한 혁신적인 치료법이 개발되어 노령층의 만성질환 유병률이 감소할 것으로 예상된다. 이와 함께 건강증진과 예방사업의 활성화, 경제수준 향상 등으로 노인의 건강수준 뿐 아니라 독립적인 생활을 영위할 수 있는 기능상태도 크게 향상될 것으로 예상된다.

특히, 보건의료와 요양서비스에 대한 필요도가 급증하는 80세 이상 후기노인(old-old)의 비율이 65~79세의 전기노인(young-old)보다 빠른 속도로 증가하고 있는 양상을 보이고 있다(2030년 80세 이상 인구수 2,711천명, 전체인구의 5.5%로 추정되고 있다).

<그림 1-3-2-1> 노령층 인구 및 생산가능 인구 비중

이러한 고령화시대의 보건의료 분야 변화의 주요 특징은 건강노인부터 질병 및 장애노인에 이르기까지 건강특성과 다양한 필요에 부합하는 의료가 행해져 맞춤의료(personalized healthcare)가 도래한다는 점이다. 이와 함께 환자 개인이 원할 때 언제, 어디서나 자신의 건강상태를 확인(ubiquitous care)하고 진료에 임하는 형태로 의료행위가 변할 것이다. 의료의 주체가 의사로부터 개인(노인)으로 바뀌며 노인 스스로 자기 건강을 책임지고 적극적으로 대처하는 ‘자기 돌봄식’ 의료가 전개될 것으로 전망된다.

![]() 미래 국가유망기술

미래 국가유망기술

과학기술혁신본부는 지난 8월 이러한 미래변화에 적극적으로 대응하고자 미래사회를 선도할 국가 유망기술을 21개 선정하여 발표한 바 있다. 여기서 미래 국가유망기술이란, 현재 산업화・실용화되지는 않았으나 향후 산업과 국민의 삶에 획기적 변화를 가져올 수 있는 신생(emerging) 기술 중 국가차원의 전략적 접근이 필요한 기술 분야를 말한다. 그러므로 현재시점의 시장성보다 향후 발전 가능성에 초점을 맞춘 기술이다. 특성은 <그림 1-3-3-1>과 같다.

이러한 미래 국가유망기술은 전문가들로 구성된 위원회에서 <그림 1-3-3-2>의 3대 기준 축(삶의 질, 시장성(경제성), 공공성)에 의거하여 최종 선정되었다.

<그림 1-3-3-2> 미래국가유망기술 선정을 위한 3대 기준 축

![]() 미래를 위한 우리의 대응

미래를 위한 우리의 대응

생명공학 분야가 우리나라에서 주요 이슈로 논의되기 시작한 지 20년, 본격적인 정부 지원이 이루어진 지는 10여 년의 역사를 가진다. 그동안 생명공학 분야는 급격한 패러다임의 변화로 말미암아 수많은 변화를 거듭하여 왔는데, 최근에는 연구결과의 실용화, 산업화 등과 관련된 많은 성과가 축적되면서 이제는 ‘생명공학 산업화’라는 주제가 낯설지 않는 상황에 이르고 있다.

정부는 이러한 인식을 토대로 미래사회 변화에 효과적으로 대응하기 위해서 단·중·장기적으로 다양한 관점에서 대응방안을 마련하고 있다. 단기적 관점에서는 지난 8월 도출한 미래 국가유망기술을 ‘차세대성장동력’으로 육성·발전시키기 위해 내년 8월까지 「미래 국가유망기술개발 종합계획」을 수립할 계획이다.

중장기적인 측면에서는 생명공학육성법에 의거한 「생명공학육성기본계획(1994~2006)」이 내년에 최종 종료함에 따라 새로운 틀 내에서 2차 계획을 수립할 예정이다. 이 계획의 주요 내용은 과학기술경쟁력, 산업화, 고용 확대 등 다양한 성과목표의 설정과 이에 따른 중점 추진전략 및 과제 제시 등이다.

■ 제 2장 세계 주요국의 생명공학 동향 제 1절 미국 |

2003년에 발간된 「2003 생명공학 백서」에서는 미국의 생명공학 동향을 미국 생명공학 혁신체제의 특성에 초점을 맞추어 포괄적으로 살펴보았다. 그 결과 2003년 백서에는 미국 정부의 생명공학 예산, 과학지식 기반, 자본시장, 규제 제도, 사회적 수용, 노동시장의 유연성, 활발한 산학 연계, 지적재산권 제도 등 미국 생명공학 혁신체제의 특성을 나타내는 주요 요소들이 서술되어 있다. 이번 백서에서는 그 사이 변화된 연방정부의 예산 현황을 최근 자료화하고, 최근 국내외에서 주요 이슈로 부상하고 있는 줄기세포 연구에 대한 미국의 정책 동향을 간략하게 정리하기로 한다.

![]() 미국 연방정부의 생명공학 연구개발 예산

미국 연방정부의 생명공학 연구개발 예산

미국 국립과학재단(National Science Foundation, NSF)이 매년 발표하는 연방정부의 연구개발 예산 자료에서 생명공학 분야의 예산 규모를 알아보는 방법은 두 가지가 있다. 하나는 전체 연구개발 예산의 기능별 분포에서 ‘보건’과 ‘농업’ 분야를 보는 것이고, 다른 하나는 ‘연구’ 예산의 학문 분야별 분포에서 ‘생명공학’ 분야를 보는 것이다. NSF는 연구개발 예산을 ‘연구(research)’, ‘개발(development)’, ‘연구개발 설비(R&D plant)’의 3가지 범주로 구분하여 예산액을 추계하고 있는데, 기능별 분포를 집계할 때는 이 3가지 범주가 모두 포함된 전체 연구개발 예산을 대상으로 하는 반면, 학문 분야별 분포를 집계할 때는 3가지 범주 중 오직 ‘연구’ 부문에 대해서만 집계를 하고 있다.

우선 기능별 분포를 살펴보자. NSF의 최신 자료에 따르면 미국 연방정부는 2005년의 전체 연구개발 예산으로 1,319억 달러를 책정하였다. 이것의 기능별 분포를 보면 보건 분야에 293억 달러(전체의 22.2%), 농업 분야에 18억 달러가 책정되어 있다<표 2-1-1-1>. 농업 분야의 예산은 규모도 작고 매년 조금씩 줄고 있는 반면 보건 분야는 매년 증가하고 있다. 미국 연방정부의 생명공학 연구 지원은 주로 국립보건원(National Institutes of Health)을 통해 이루어지기 때문에 여기에 나타난 보건 분야와 농업 분야 예산액이 미국 연방정부의 생명공학 예산을 대표한다고 보아도 무리가 없을 것이다.

‘연구’ 예산의 학문 분야별 분포에서 생명공학 분야가 차지하는 금액도 이와 비슷한 것을 확인할 수 있다. <표 2-1-1-2>를 보면 2004년도 미국 연방정부의 ‘연구’ 예산은 540억 달러로, 이는 같은 해 전체 연구개발 예산 1,265억 달러의 42.7%에 해당한다. 이 중 생명공학 분야는 293억 달러로, 이는 2004년도 전체

<표 2-1-1-1> 미국 연방정부의 기능별 연구개발 예산(2003-2005) (단위: 백만 달러) | |||

2005년 순위/기능 | 2003 actual | 2004 preliminary | 2005 proposed |

총액 | 118,065 | 126,452 | 131,906 |

1 National defence | 63,708 | 70,501 | 74,668 |

2 Health | 27,677 | 28,428 | 29,266 |

3 Space research and technology | 9,677 | 9,875 | 10,415 |

4 General Science and basic research | 6,999 | 7,263 | 7,398 |

5 Natural resources and environment | 2,198 | 2,248 | 2,170 |

6 Transportation | 1,888 | 1,925 | 1,903 |

7 Agriculture | 2,042 | 1,924 | 1,847 |

8 Energy | 1,412 | 1,457 | 1,457 |

9 Veterans benefits and services | 817 | 820 | 770 |

10 Administration of justice | 316 | 664 | 669 |

11 Education, training, employment and social services | 444 | 478 | 551 |

12 Commerce and housing credit | 534 | 513 | 463 |

13 International affairs | 269 | 269 | 255 |

14 Community and regional development | 48 | 48 | 48 |

15 Income security | 38 | 38 | 27 |

주: 연구(research)와 개발(development)과 연구개발 설비(R&D plant) 예산까지 모두 포함한 전체 연구개발 예산이며, 법에 의해 정부의 지출의무(obligation)를 부담할 수 있도록 승인된 수권예산(budget authority) 기준임. 출처: NSF (2004.12), p.8(Table 1). | |||

<표 2-1-1-2> 미국 연방정부의 분야별 Research 예산(2002-2004) (단위: 백만 달러) | |||

분 야 | 2002 | 2003 (preliminary) | 2004 (preliminary) |

계 | 48,007 | 52,569 | 54,072 |

Life sciences | 25,477 | 28,442 | 29,340 |

Biological (excluding environmental) | 14,499 | NA | NA |

Environmental biology | 779 | NA | NA |

Agricultural | 1,048 | NA | NA |

Medical | 6,427 | NA | NA |

그 외 생명공학 | 2,724 | NA | NA |

Psychology | 906 | 1,009 | 1,050 |

Physical sciences | 4,983 | 5,105 | 5,417 |

Environmental sciences | 3,418 | 3,690 | 3,762 |

Mathematics & computer sciences | 2,631 | 2,738 | 2,829 |

Engineering | 8,275 | 9,074 | 9,127 |

Social sciences | 1,039 | 1,176 | 1,203 |

그 외 과학 | 1,278 | 1,334 | 1,344 |

주: 연방정부의 지출의무액(obligations) 기준임. 2002년은 확정액, 2003년과 2004년은 잠정액. NA=Not Available., 출처: NSF (2005.2), p.69(Table C-19). | |||

연구개발 예산 중 보건과 농업 분야를 합한 예산액 304억 달러와 비슷한 수치이다. 그런데 2004년도의 생명공학 예산 293억 달러는 ‘연구’ 부문에만 투입된 금액이므로, ‘개발’이나 ‘연구개발 설비’ 부문을 합하면 이 보다 더 많은 금액이 생명공학의 연구개발에 투입된 것으로 예상할 수 있다. 그러나 3가지 범주에 대한 각 부처별 예산 현황을 조사한 다른 표를 보면 ‘개발’ 부문은 대부분 국방부를 통해 지원되고, 국립보건원(NIH)이 소속된 보건복지부나 농림부에서는 ‘개발’ 부문에 대한 지원이 미미한 것을 확인할 수 있다(NSF, 2005.2: p.28의 Table C-5 참조). 따라서 미국 연방정부의 생명공학 연구개발 예산은 대부분 ‘연구’ 부문에 국한되어 있고, 주로 보건 분야에 집중되어 있다고 결론 내릴 수 있다.

생명공학 연구 예산의 부처별 분포를 보면 국립보건원(NIH)에 예산이 집중되어 있음을 볼 수 있어서 미국의 생명공학 연구가 보건 분야 중심으로 진행되는 것을 다시 확인할 수 있다. <표 2-1-1-3>을 보면 2002년도 생명공학 연구 예산 255억 달러 중 77%인 197억 달러가 국립보건원(NIH)의 예산이다. 이는 같은 해 전체 연구 예산 480억 달러의 41%에 해당하는 액수이다. <표 2-1-1-3>을 보면 국립보건원(NIH)의 연구비 중 128억 달러가 ‘생물학(biology)’ 분야에 지원된 것으로 나오는데, 여기서 ‘생물학’으로 분류된 분야는 보건의료와 관련된 기초 생명공학 분야로 파악된다.

<표 2-1-1-3> 미국 연방정부의 부처별 생명공학 Research 예산(2002) (단위: 백만 달러) | ||||||

부처/기관 | 계 | 생물학 | 환경생물학 | 농업 | 의료 | 기타 |

계 | 25,477 | 14,499 | 779 | 1,048 | 6,427 | 2,724 |

농림부 | 1,496 | 200 | 308 | 959 | 29 | 0 |

상무부 | 206 | 36 | 149 | 13 | 5 | 2 |

국방부 | 1,126 | 350 | 21 | 2 | 656 | 97 |

교육부 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |

에너지부 | 373 | 249 | 7 | 0 | 115 | 2 |

보건복지부 | 20,658 | 12,979 | 0 | 0 | 5,222 | 2,457 |

NIH | 19,725 | 12,833 | 0 | 0 | 4,554 | 2,338 |

FDA | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |

질병예방센터 | 521 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 |

그외 | 276 | 10 | 0 | 0 | 147 | 119 |

내무부 | 169 | 90 | 79 | 0 | 0 | 0 |

법무부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

노동부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

교통부 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |

재무부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

보훈부 | 248 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 |

국제개발협력처 | 165 | 0 | 0 | 71 | 0 | 94 |

환경보호처 | 132 | 48 | 60 | 0 | 0 | 23 |

항공우주국 | 322 | 135 | 12 | 2 | 146 | 27 |

과학재단 | 513 | 391 | 122 | 0 | 0 | 0 |

스미스소니안(연) | 41 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 |

주: 백만단위에서 반올림해서 합계가 다를 수 있고, 소액이 0으로 표시된 경우도 있음. 출처: NSF (2005.2), p.79-80(Table C-23). | ||||||

이상의 내용을 지난 2003년 백서의 내용과 비교하면 미국 연방정부의 생명공학 예산이 매년 크게 증가하고 있음을 확인할 수 있다. 2000년 180억 달러와 2001년 211억 달러이던 것이(이상 2003년 백서 자료), 2002년 255억 달러, 2003년 284억 달러, 2004년 293억 달러로 증가하였다. 5년 만에 63%나 증가한 것이다. 이러한 증가세는 대략 두 가지 이유로 해석할 수 있다. 첫째는 생명공학이 국민의 보건과 직결되는 분야이기 때문에 국가가 주도적으로 투자해야 하는 당위성이 있고, 둘째는 정보기술(IT), 자동차, 기계와 같은 성숙 분야와 달리 생명공학기술(BT)이나 나노기술(NT)과 같은 신생(emerging) 분야는 민간 부문이 성숙할 때까지 정부가 지원해야 하기 때문이다. 이 두 가지 이유는 우리나라에도 동일하게 적용되며, 특히 생명공학과 관련된 민간부문(예: 제약회사)이 미국에 비해 현저하게 미발달한 우리나라는 당분간 국가 주도의 연구개발을 더 강화해야만 하는 입장이다.

![]() 줄기세포 연구에 대한 미국의 정책 동향

줄기세포 연구에 대한 미국의 정책 동향

미국 남부의 기독교 근본주의를 정치적 배경으로 하는 부시의 공화당 정권이 재선을 통해 5년째 집권하면서, 미국 연방정부는 배아줄기세포 연구에 대해 매우 소극적인 태도를 계속 유지하고 있다. 이는 배아줄기세포를 획득하는 과정에서 필연적으로 발생하는 배아 파괴가 윤리적으로 심각한 문제가 있다고 보기 때문이다. 이에 비해 성인의 몸에서 추출하는 성체줄기세포 연구에 대해서는 적극적으로 지원하고 있다.

배아복제 및 배아줄기세포 연구에 대한 미국 연방정부의 현재까지의 입장은 배아복제와 배아줄기세포 연구 자체를 법적으로 금지하지는 않지만, 연방정부의 연구비는 매우 제한적으로만 지원한다는 입장이다. 미국의 생명공학 연구에서 연방정부의 지원이 차지하는 비중이 매우 크기 때문에 이러한 정부의 입장은 배아줄기세포 연구에 큰 타격이 될 수 있다. 법적으로는 부시가 처음 집권한 2001년 8월에 배아복제를 금지하는 법안이 하원을 통과하였으나 상원에서 부결되어 현재까지도 배아복제 자체에 대한 연방정부 차원의 법적 제약은 없는 상태이다. 즉, 미국에서도 체세포 핵이식 방식에 의한 배아복제는 현재도 가능하다. 그러나 부시는 2001년 8월 9일의 담화문을 통해 당시 시점까지 이미 확립되어 있던 78개의 배아줄기세포주에 대한 연구 외에는 연방정부의 연구비 지원을 하지 않겠다는 방침을 발표하였다. 이 78개의 세포주들은 1998년에 위스콘신 대학의 James A. Thomson이 폐기될 냉동 수정란으로부터 최초로 배아줄기세포를 얻어낸 것을 시작으로 그동안 미국 및 해외에서 확립되어 국립보건원(NIH)에 등록된 배아줄기세포주들인데, 이들은 모두 복제배아가 아닌 냉동 수정란에서 얻어진 세포주들이다. 부시 행정부의 입장은 배아줄기세포가 인류의 질병 치료에 획기적인 기여를 한다는 것이 분명해질 때까지는 윤리적인 난점을 안고 있는 배아줄기세포 연구를 세금으로 지원할 수는 없다는 것이고, 배아줄기세포의 의학적 가능성을 분명하게 밝히는 데는 당시까지 이미 확립된 78개의 세포주만으로도 연구가 가능하므로, 연방정부는 그 78개의 세포주에 대해서만 연구비를 지원하겠다는 입장이었다(Bush, 2001. 8. 9).

그러나 시간이 지나면서 78개의 세포주들 중 상당수가 연구에 적합하지 않은 상태로 변질되었고(줄기세포는 공기 중에 오래 방치되면 산소에 의해 유전자 변이가 일어난다), 현재는 22~23개의 세포주들 만이 연구에 사용될 수 있는 온전한 상태라는 것이 국립보건원(NIH)의 보고이다. 여기에 더하여 환자 단체들은 2001년 이후 매년 1억 달러 규모의 연방정부 연구비가 배아줄기세포 연구를 위해 책정되었지만 실제로는 2천만 달러 내외의 지원만 이루어지고 있다고 불만을 토로하고 있다(JDRF, 2005). 이렇게 연방정부가 소극적 태도로 일관하는 동안 미국의 배아줄기세포 연구는 주로 주정부나 민간의 주도에 의해 이루어져 왔다.

최근 들어 이러한 연방정부의 기조에 저항하는 움직임이 의회를 통해 일어나고 있다. Castle과 DeGette 등 민주당 의원들은 2005년 2월 15일 「공중보건법(Public Health Service Act)」에 대한 개정안을 하원에 제출하였는데, 「2005년 줄기세포 연구 증진 법안(Stem Cell Research Enhancement Act of 2005)」이라고 이름 붙여진 이 개정안은 몇 가지 조건을 만족시키는 배아줄기세포주에 대해서는 그 세포주의 확립일자에 관계없이(“regardless of the date on which the stem cells were derived from a human embryo”) 연방정부가 연구를 추진하고 지원하는 것을 골자로 하고 있다. 그 몇 가지 조건이란, ① 배아줄기세포가 불임치료를 위해 생성되었다가 남은 잔여 배아로부터 얻어진 것이어야 하고, ② 배아 공여자에게 잔여 배아가 자궁에 착상되지 않을 것이고 폐기될 것이 분명하다는 확답을 얻어야 하며, ③ 배아 공여자는 고지된 동의서(informed consent)를 서면으로 작성해야 하고 재정적 대가 등 공여를 유도할 수 있는 어떤 것도 제공받아서는 안 된다는 조건이다(US Congress, 2005). 즉, 이 법안에서도 복제배아로부터 얻어진 줄기세포 연구는 지원 대상에서 제외되어 있고, 오직 냉동 수정란에서 얻어진 줄기세포만을 지원 대상으로 국한하고 있다.

2005년 2월에 제출되어 하원에 계류 중이던 이 법안은 2005년 5월 24일에 하원을 통과하였으며(찬성 238, 반대 194), 언론은 이 법안이 시행될 경우 연방정부의 연구비 지원을 받을 수 있는 배아줄기세포주가 78개에서 8,000여 개로 늘어날 것으로 추정하고 있다(한겨레신문 인터넷판 2005. 5. 25). 즉, 연방정부가 연구비를 지원하지 않는 동안에도 미국에서 배아줄기세포주는 계속 생성되고, 연구되고 있었던 것이다. 한편, 부시 대통령은 이 법안이 하원을 통과한 직후, 동 법안이 상원을 통과하더라도 거부권을 행사하겠다는 입장을 분명히 하였다. 대통령의 거부권 행사를 막으려면 상원 표결에서 재적 의원 2/3의 동의를 얻어야 할 뿐 아니라 논의의 한 발단이 되었던 황우석 교수의 성과에 대하여 진실성 파기가 일어남으로써, 현재 상원에 계류 중인 이 법안이 발효될 수 있을지는 매우 미지수이다.

미국 연방정부가 배아복제와 배아줄기세포연구에 대해 소극적인 입장을 유지하는 동안 각 주 정부들은 나름대로의 프로그램을 가지고 줄기세포 연구를 지원하고 있는데, 각 주의 집권당의 정치적 성향에 따라 상이한 접근들을 보이고 있다. 우선, North Dakota 등 5개 주는 연구 목적의 배아복제를 법으로 금지하고 있다. 이와 반대로 California와 New Jersey의 2개 주는 배아복제를 허용할 뿐 아니라 배아줄기세포를 포함한 치료 목적의 줄기세포 연구를 적극 지원하고 있다. 기타 44개 주들은 아직까지 연구 목적의 배아복제에 대한 규제가 불분명하거나 없는 상태이다<표2-1-2-1>.

<표 2-1-2-1> 배아복제 연구에 대한 미국의 주별 입법 현황(2005. 4. 현재) | |

구 분 | 주 |

연구 목적의 배아복제를 금지하는 주 | North Dakota, South Dakota, Iowa, Arkansas, Michigan(5개 주) |

배아복제를 포함한 치료 목적의 줄기세포 연구를 지원하는 주 | California, New Jersey(2개 주) |

연구용 배아복제에 대한 규제가 불분명하거나 없는 주 | 기타 44개 주 |

출처: Aldhous (2005), p. 695. | |

<표 2-1-2-2>에는 미국의 주요 주들의 줄기세포 관련 정책 동향이 정리되어 있다. 표에서 보듯이 각 주마다 주지사의 소속 정당과 주의회의 다수 정당이 어디냐에 따라 각기 상이한 정책적 움직임들이 나타나고 있다. 배아줄기세포 연구에 대해 가장 적극적인 곳은 New Jersey와 California 주이다. New Jersey 주는 주정부 단위로는 최초로 줄기세포 관련 연구기관인 Stem Cell Institute of New Jersey을 설립하였고, 여기에 7년간 3억8천만 달러를 투입하는 정책을 추진하고 있다. California 주는 ‘주민발안 71 (Proposition 71)’에 따라 향후 10년간 30억 달러를 줄기세포 연구에 지원할 것이 결정된 상태이다. ‘주민발안 71’은 주민발의 형식으로 제안되어 2004년 11월 2일 대통령 선거일에 대통령 투표용지에 함께 오른 법안으로, 주정부가 30억 달러의 채권을 발행해서 배아줄기세포 연구를 지원하도록 하는 것을 골자로 하고 있으며, 당시 투표에서 통과됨에 따라 현재 새로이 설립된 California Institute for Regenerative Medicine을 통해 후속 조치가 진행되고 있다. Illinois 주에서도 10억 달러 규모의 Illinois Regenerative Medicine Institute의 설립을 추진하고 있다. 이 밖에 Washington 주와 Massachusetts 주에서 배아복제를 허용하고 줄기세포 연구를 명시적으로 지원하기 위한 입법화 노력이 이루어지고 있고, 다른 여러 주에서는 줄기세포 관련 연구비나 연구기금을 조성하기 위한 다각도의 노력들이 이루어지고 있다. 이와 반대로 New York 주와 Florida 주는 주의회나 주지사의 반대에 부딪혀 줄기세포 연구에 대한 지원이 잘 이루어지지 못하고 있다.

<표 2-1-2-2> 미국 주요 주의 줄기세포 관련 정책 동향(2005. 4. 현재)

주 | 주요 동향 |

California | ‘법안 71’에 따라 향후 10년간 30억 달러를 줄기세포 연구에 지원할 계획이며, California Institute for Regenerative Medicine을 설립하여 이 연구비를 집행하도록 함. |

Washington | 출산 목적의 복제는 금지하지만 연구 목적의 배아복제는 지원하는 법안이 주하원을 통과하여 상원에 계류 중. 민주당 소속의 주지사 Christine Gregoire는 선거 운동 동안 배아줄기세포 연구를 지지한 바 있음. |

Wisconsin | 1998년에 Wisconsin 대학의 James Thomson이 최초로 냉동배아로부터 배아줄기세포를 추출한 곳. 2004년 11월, 주지사 Jim Doyle은 줄기세포 연구를 포함하는 전체 생명공학 연구에 7억 5천만 달러의 예산 지원을 제안함. 여기에는 Thomson이 소속된 Wisconsin 대학의 Wisconsin Institute for Discovery에 3억 7,500만 달러를 지원하는 것이 포함됨. |

Illinois | 주정부는 연내에 10억 달러 규모의 Illinois Regenerative Medicine Institute를 설립하는 사업을 추진 중. 이 연구소는 선택적(보험 비대상) 미용성형 수술에서 얻어진 세금으로 운영되며 줄기세포 연구를 담당할 것임. 관련 법안이 3월 17일에 주하원을 통과했음. |

New York | 지난 몇 년간 배아줄기세포 연구에 우호적인 법안들이 공화당 주도의 상원에서 부결됨. 올해에도 2006년에 1천억 달러를 배아줄기세포 연구에 지원하자는 법안이 주하원에 제안되어 심의를 기다리고 있음. |

Massachusetts | 세계 최고의 줄기세포 연구자들과 수백만 달러 규모의 민간 줄기세포 연구재단을 보유한 주로서, 명시적으로 줄기세포 연구를 지지하는 법률을 제정하기 위해 노력 중. 현재 의학 연구 목적의 ‘치료 복제’를 허용하는 법안이 상원에서 2/3의 동의를 얻어 통과된 상태이며, 이는 공화당 소속 주지사의 거부권 행사를 막을 수 있는 표결 결과임. |

Connecticut | 주지사가 줄기세포 연구에 2년간 2천만 달러를 지원하는 것을 제안. Yale 대학과 Connecticut 대학의 과학자들은 이것을 ‘10년간 1억 달러’로 늘이기 위해 로비 중. |

New Jersey | 지난해에 California주보다 한 발 앞서서 최초의 주정부 차원의 줄기세포 연구기관인 Stem Cell Institute of New Jersey 설립을 추진하여 올해 8월에 건축이 시작될 예정. 주정부는 이미 1,150만 달러를 이 연구소에 투입했으며 주지사는 향후 7년간 3억 8천만 달러를 투자하기 위해 로비 중임. |

Maryland | 주의회에서 배아줄기세포 연구에 2,300만 달러를 지원하는 법안이 하원을 통과하여 상원에 계류 중. |

Virginia | 주의회는 배우이자 줄기세포 연구 지지자인 Christopher Reeve 이름으로 연구 기금을 조성함. 그러나 이 기금은 배아줄기세포 연구에 지원하지 않음. |

Florida | 환자단체들이 줄기세포 연구를 촉진하기 위해 노력하고 있고, 주정부도 생명공학산업의 육성에 적극적이지만 주지사인 Jeb Bush가 George W. Bush 대통령의 동생이어서 이들의 의도가 실현되기는 쉽지 않을 것임. |

출처: Aldhous (2005), p.695.

■ 제 2장 세계 주요국의 생명공학 동향 제 2절 일본 |

![]() 개요

개요

일본 과학기술정책의 골간은 1995년 제정된 과학기술기본법이며, 정책을 추진하는 최고 의사결정기구는 2001년 발족한 종합과학기술회의이다. 이 회의의 위원장은 총리이며 각 장관들과 일부 전문가가 위원으로 되어 있다. 일본 정부는 지난 10년간 5년 단위로 두 차례에 걸쳐 과학기술기본계획을 추진해왔다.

유전체해석기술의 개발에서 미국에 크게 뒤져 있었지만 포스트유전체 연구에서는 그 전철을 밟지 않겠다는 반성에서 종합과학기술회의는 2001년 9월 생명공학분야의 추진전략을 책정하여 독창적이고 새로운 기초연구 및 분야간 융합영역에 대한 연구개발을 적극적으로 추진하기로 하였다. 또한 연구성과를 신속히 산업으로 연결시키기 위하여 2002년 4월에는 ‘생명공학 전략대강’을 채택하였으며, 뒤이어 경제산업성은 2004년 5월 건강복지기기·서비스의 강화를 통한 건강한 장수사회의 구축에 중점을 둔 ‘신산업창조전략’을 책정하기도 하였다.

2005년은 제2기 과학기술기본계획의 마지막 해이면서 제3기를 준비하는 해이기도 하다. 지금까지의 정책이 예산 확충과 중점 배분, 기초연구 진흥에 힘을 실었다면 앞으로는 인재 양성과 산학 연계, 성과 평가에 주안점을 둘 것으로 보인다. 특히 향후 5년의 화두는 ‘이공계 인재 양성’으로 대학의 개혁에 한층 속도가 붙을 것 같다.

이하에서는 생명공학 관련 정부의 육성 정책과 과학기술시스템의 변화 동향을 중점적으로 다루고자 한다. 정부의 육성 정책에서는 중점 연구개발 분야와 2005년 정부의 예산을 주요 성(省)별로 살펴본다. 과학기술시스템의 변화 동향에서는 경쟁적 자금제도의 확대, 연구개발 관리의 강화, 지적재산전략, 지역 혁신 강화 등의 핵심사항을 생명공학과 관련하여 살펴본다.

![]() 정부의 육성 정책

정부의 육성 정책

가. 생명공학의 중점 연구개발 분야

생명공학은 정보 통신, 환경, 나노기술 재료 등과 같이 국가적, 사회적 과제에 대응한 정부의 4대 중점 연구개발 분야 중 하나로써, 다른 분야에 우선하여 연구개발 자원이 배분되고 있다. 생명공학분야에서 중점적으로 추진되고 있는 영역과 사항은 다음과 같다.

(1) 인간유전체를 비롯해 다양한 생물의 유전체서열 해독을 통한 유전자 기능 연구와 생체분자간 상호 작용 연구의 활성화에 힘입어 유전체 정보에 근거한 기초적 연구를 충실히 함과 동시에, 특히 유전체네트워크, 단백질체 등의 포스트 유전체 연구를 추진한다. 이러한 성과를 개인 맞춤형 의료 등의 실현, 종합 생물학의 확립 등에 적용하는 연구를 강화한다.

(2) 세계에서의 주도권 확보를 위해, 일본이 우위에 있는 분야인 cDNA, 단백질, 단일염기변이(SNP), 당쇄 등을 종합적으로 활용하는 연구를 중시한다.

(3) IT/NT 융합 분야 연구 개발, 특히 생물정보와 세포 시뮬레이션 기술 등의 개발, 첨단 계측 및 분석 기술, 기기의 연구 개발을 추진한다.

(4) 개인보건 분야에서는 고령화 사회에 있어서의 건강 증진을 목표로 하여, 암이나 생활 습관에 기인한 질병의 예방, 진단, 치료를 위한 연구를 추진한다.

(5) 개인 식생활 분야에서는, 이삭 유전체 연구 등의 성과를 안정적인 식량 공급, 고기능 식품 개발 등에 이용할 수 있는 연구와 음식의 안전 확보를 위한 연구를 추진한다.

(6) 개인 생활환경 분야에서는, 생물의 유용한 기능의 해명을 추진하고, 그 기능을 응용한 생명공학과 유용 생물 생산 등에 관한 연구를 추진한다.

나. 정부의 생명공학 예산

일본 정부의 2005년 생명공학 관련 주요 5개 부처의 예산은 총 2,560억 엔으로 2004년에 비해 1% 증가에 머물렀다. 후생노동성이 약 1,290억 엔으로 가장 많은 예산을 사용하고 있고 문부과학성이 약 829억 엔으로 그 뒤를 따르고 있다. 농림수산성은 약 148억 엔으로 2004년에 비해 7.4% 증가한 반면 환경성은 약 27억 엔으로 2004년에 비해

<표 2-2-2-1> 일본 정부의 생명공학 예산 (단위: 백만 엔) | ||

2004년 예산 | 2005년 예산 | |

경제산업성 | 25,594 | 26,528 |

농림수산성 | 13,761 | 14,779 |

후생노동성 | 129,020 | 129,076 |

환경성 | 3,559 | 2,713 |

문부과학성 | 81,416 | 82,912 |

계 | 253,350 | 256,008 |

출처: JBA 2005 연감, 바이오인더스트리협회, 2005년 7월. | ||

오히려 23.8% 감소하였다. 경제산업성은 2005년 약 265억 엔의 예산을 사용하고 있다. 각 성(省)별 2004년과 2005년의 생명공학 관련 예산은 위 <표 2-2-2-1>과 같다. 이러한 정부의 예산에는 정부 산하 독립행정법인의 운영비 교부금과 출자 및 융자를 위한 예산은 포함되어 있지 않다.

(1) 경제산업성

경제산업성의 예산에서는 건강안심프로그램에 138억 엔, 생물기능 활용형 순환산업 시스템 창조 프로그램에 50억 엔, 창업·사업전개지원 및 안전관리에 10억 엔, 기반연구의 추진 및 생명공학 관련시책에 79억 엔을 할당하였다. 건강안심프로그램에서는 2005년 기능성 RNA, 모델세포를 이용한 유전자기능 등의 해석, 유전체정보통합, 차세대 DDS형 악성종양시스템, 분자 이미징 기기, 재생의료 평가, 의료기기개발 가이드라인작성 등을 신규 사업으로 추진한다. 한편, 그린바이오프로그램과 연구개발성과의 조기 사업화를 촉진시키기 위한 창업·사업전개와 관련된 지원시책을 계속 추진한다.

(2) 농림수산성

농림수산성은 생명공학 일등첨단산업기술 관련 예산을 중심으로 지역의 식료산업 활성화, 음식에 대한 안전·안심의 확보, 금후 식량공급기반의 강화, 경쟁적 연구자금의 충실 등의 주요한 사업을 전개하고 있다. 특히, 첨단 기술을 활용한 농림수산연구고도화사업에서는 현장에 밀착된 시험연구를 한층 강화함으로써 식품의 안전·안심에 관한 위험관리 등을 강화하는 연구(위험관리형 연구), 타성청의 기초·기반연구에서 비롯된 기술들을 농림수산분야에 적극적으로 응용하는 연구(타성청 연휴(連携)형 연구), 연도 도중에 발생된 긴급과제에 대응한 단기간 조사연구(긴급과제 즉흥형 조사연구)를 실시하고 있다.

(3) 후생노동성

후생노동성의 과학기술관련 시책에서는 제3차 암 대응 종합전략과 신규·재발성 감염증연구를 지속적으로 추진하는 한편, 건강 프론티어전략을 실시하고 기반적 기술과 최첨단기술의 연구개발과 의료현장을 지원하는 기술의 개발보급 등을 추진함으로써 건강수명을 늘리는 생명공학 기술의 발전을 목표로 하고 있다. 또한 의약품·의료기기산업의 국제경쟁력의 확보를 위해서 인간유전체·재생의료 등에 관한 연구, 나노약품 관련 연구, 혁신적 의료기기의 개발 등을 추진한다. 이를 위해 의약품·의료기기 분야에 있어 핵심적인 연구시설을 갖춘 독립행정법인 의약기반연구소를 설립할 예정이다.

(4) 환경성

환경성의 생명공학 관련 예산에는 관계 부성(府省)의 국립시험연구기관 등에 있어서의 환경연구예산(지구환경보전 등 시험연구비), 생명공학의 환경이용에 관계된 조사 경비 등이 포함되어 있다. 약 77억 엔 규모의 경쟁적 연구자금도 생명공학 관련 연구를 위해 사용될 수 있으나, 환경성의 생명공학 관련 예산에는 포함되지 않았다.

(5) 문부과학성

문부과학성은 2002년 12월 생명공학 전략대강의 수립을 주도하였다. 2005년에는 세계적으로 선구적인 연구분야를 중점적으로 추진하여 사회의 수요를 해결하는 생명공학 분야의 연구개발을 중점적으로 추진할 예정이다. 2005년도 중점 추진 분야는 감염증 대책과 신약 및 진단절차 개발 등 사회 수요를 해결하는 생명공학 분야의 연구개발(경쟁적 자금을 활용하는 방식으로 새롭게 추진), 획기적인 의약·의료 등을 실현하기 위한 유전체 연구의 추진, 제3차 암 대응 10개년 종합전략에 기초한 암연구의 추진, 발생·재생연구의 추진, 뇌과학연구의 추진, 세포·생체기능 시뮬레이션과 광기술을 융합하는 생체기능계측기술 등 전략적 중요연구의 추진, 국가 생물자원의 활용 등 생명공학 분야에 있어 연구개발기반정비의 추진 등이다. 그리고 경쟁적 자금의 활용을 통해 기초연구 및 인재양성 등을 추진하고 있다.

![]() 과학기술시스템의 변화 동향

과학기술시스템의 변화 동향

가. 경쟁적 자금제도의 확대 및 연구개발 관리의 강화

생명공학에서도 엄정한 평가를 통한 연구자금의 효율적 배분과 함께 연구개발의 경쟁을 통한 효율성 증대를 목적으로 한 경쟁력 연구자금의 꾸준한 확대가 지속되고 있다. 2005년까지의 과학기술기본계획에서는 2000년도 약 3,000억 엔이었던 경쟁적 연구자금에 대해서 5년간 2배 증가를 목표로 하였는데, 2004년에 약 3,600억 엔에 그쳤으며 2005년에는 약 1.5배인 4,500억 엔을 목표로 하였다.

제3기 과학기술기본계획에는 경쟁적 자금의 목표 대비 차액을 조속히 보충함과 동시에 연구의 실효성을 확보하기 위한 관리체제의 확립, 공정하고 투명한 평가방법, 연구목적과 성과를 일반 국민이 이해할 수 있게 하고 사회에 환원시킬 수 있는 구조를 형성한다는 생각을 포함시킬 계획이다. 관리 강화책으로는 실시과제의 선정과 평가를 맡은 프로그램임원(PO), 제도운용관리를 담당할 프로그램관리자(PD)의 확보가 급선무로 이들 직무를 연구자의 경력으로 정당하게 평가하도록 학계에 요구하며 세계연구동향에 대한 조사·분석능력 강화를 위해 연구자가 사용한 조사활동 비용을 경쟁적 자금에서 끌어낼 수 있도록 하는 등의 제도개혁을 시도할 예정이다.

나. 지적재산전략

생명공학분야는 타 분야와 달리 연구개발에서 제품화까지 많은 시간이 요구되며, 기초연구와 응용연구 및 제품개발의 차이가 적으며, 유전자 연구 등 연구의 상류에 위치하는 것이 많으며, 한 건의 특허가 상품에 주는 영향이 크다는 등의 특징을 갖는다. 따라서 생명공학은 대학연구에 대한 의존성이 높고 지적재산의 활용 전략도 타 분야와 크게 다르다. 일본 정부는 중점기술 분야로서 생명공학 분야의 연구개발의 국제경쟁력을 산업의 국제경쟁력으로 전환하기 위한 효과적 지적재산 전략의 수립을 중장기적 과제로 제시하고 있다.

일본에서 지적재산의 전략은 대학의 기반 정비와 지역에서의 활용을 강조하고 있다. 대학과 관련해서는 대학의 지적재산 창조 기반의 정비, 대학의 속성이 배려된 지적재산관리 활용체제의 정비, 지적재산의 보호 강화 등을 강조하고 있으며, 지역지적재산의 효과적 활용을 위해서는 대학, 지역기업, 지방자치단체의 공설시험기관과의 제휴강화를 도모하는 한편 이들 간의 원활한 제휴를 위한 지적재산에 대한 조언자 및 조정관 같은 전문가 육성을 적극적으로 추진하고 있다.

다. 지역 혁신 강화

일본은 생명공학의 연구시설과 관련 사업을 한데 묶은 ‘바이오클러스트’를 여러 곳에 설치해 지역산업을 진흥시키고 이를 통해 일본을 최강의 생명공학 선진국으로 끌어올리려는 야심찬 계획을 추진하고 있다. 적어도 20곳 이상의 지역에서 생명공학을 견인차 삼아 지역경제와 산업에 활기를 불어 넣기 위해 대학, 연구소와 기업의 두뇌, 자금을 결합시킨 생명공학단지에 심혈을 기울이고 있다.

피부, 혈관 등의 재생의료 분야에서 높은 명성을 얻고 있는 ‘고베의료산업도시’는 영국 에딘버러대학, 호주 모나슈대학과 손잡고 세포이식수술에 도전하는 호주와 일본의 벤처기업이 공동으로 세운 합작회사를 유치하였다. 또한 고베의료산업도시에는 이미 50여개에 달하는 기업들이 사무소나 연구소를 이곳에 거점으로 설치해 놓고 있다. 야마가타현 쓰루오카시에 2001년 문을 연 게이오대학의 첨단생명공학연구소는 컴퓨터를 이용한 세포연구에서 유명한 곳이면서도 자동차로 30분 이내의 거리에 스키장과 온천장, 해수욕장이 즐비한 곳이다. 이 연구소의 도미타 마사루 소장은 “독창적 연구 분야에 파고 들려면 굳이 대도시에 거점을 둘 필요가 없어 벽지와도 같은 쓰루오카를 찾아 왔다”고 말했다.

소도시들이 적극적으로 생명공학을 통한 산업 진흥의 꿈을 키우고 있지만, 도쿄, 요코하마, 쓰쿠바 일대를 한데 묶은 도쿄만 유전체 베이(Bay)에도 7개의 생명공학단지가 포진하고 있다. 이화학연구소의 요코하마연구소와 요코하마시가 참가한 게이힌 임해재생특구와 치바현 신산업 창출특구, 사이타마 바이오프로젝트, 첨단건강산업집적특구 등이 주축을 이루며 거대한 클러스터를 형성하여, 오사카 일대의 간사이 생명공학 산업 클러스터와 함께 일본의 생명공학 강국 도약에 앞장서고 있다.

![]() 결론

결론

일본에서 생명공학 산업은 장래의 산업구조의 변혁을 가져올 21세기의 유망 신산업으로 간주되고 있다. 2004년 일본의 생명공학 관련 시장은 2003년에 비해 5.2% 성장하여 1조 7,500억 엔이었다. 이러한 시장확대는 유전자조작작물의 수입 증가와 생명공학 의약품 판매의 신장에서 비롯된 것이다. 유전자조작작물의 수입은 전년 대비 10% 증가하여 3,300억 엔으로 확대되었고, 생명공학 의약품에서 항체의약의 시장은 80% 증가하여 440억 엔에 이르렀다. 또한 생명공학 벤처도 착실히 성장을 지속하고 있다. JBA(일본생물산업협회)의 조사에 따르면 2004년 생명공학 벤처의 수는 2003년 대비 77개사가 증가하여 464개사로 증가하였으며, 전국 각지의 생명공학 클러스터와 연계시키면 2010년경에는 1,000개사로 증가할 것이라고 전망되고 있다.

이와 같이 일본에서 생명공학 산업은 21세기의 일본 경제를 견인하여 고용 창출과 건강 환경사회를 동시에 실현할 수 있을 것으로 크게 주목받고 있다. 이러한 인식하에 일본은 ‘보다 잘사는 삶’, ‘보다 잘 먹는 식(食)’, ‘보다 잘사는 생활’이라는 3대 미래 사회상의 실현을 향하여 생명공학 연구개발 노력을 한층 강화하고 있다.

■ 제 2장 세계 주요국의 생명공학 동향 제 3절 유럽연합(EU) |

![]() 서론

서론

2000년 LISBON 정상회의 이후로 유럽연합의 전략적 연구영역(European Research Area, ERA)2)의 기반 확립이 프레임워크 프로그램(FP: Framework Program)을 통하여 본격화되기 시작하였다. 동시에, 통일된 유럽연합차원의 전략 및 정책방향을 정립하여 지역별·국가별 한계를 극복하고 동시에 개별 경쟁을 강화시켜 생명공학과 생명공학 산업의 국제경쟁력을 향상시키고자 유럽연합이사회(European Commission)가 4대 전략을 제시하는 ‘생명공학에 대한 유럽의 전략(Life Science & Biotechnology - A Strategy For Europe, 2001)’ 계획을 발표하였고 이후 국제 경쟁력 측면에서 많은 변화가 있어왔다.

그러나, 이러한 유럽연합차원의 연구 인력간의 협력 또는 경쟁을 통한 혁신은 유럽전체의 생명공학 연구 환경을 부분적으로만 변화시켜 왔으며 실질적으로 유럽국가에서 생명공학 분야 연구개발에 대한 지원은 개별 국가위주로 이루어지고 있다. 따라서 유럽연합 내의 국가간 연구개발 투자규모는 상당한 편차를 보여주고 있으며 영국, 독일, 프랑스는 타 국가에 비하여 상대적으로 월등한 위치를 차지하고 있다.

향후 생명공학에 대한 유럽의 전략은 2007년 봄 유럽연합이사회에서 수정보완될 예정이며 이에 대한 사전적인 작업으로 지금까지의 유럽연합이 추진해온 프레임워크 프로그램 및 유럽의 경쟁력에 대한 사전적인 평가보고서가 작성되고 있는 것으로 조사되었다. 이제까지의 추진현황을 분석하여 보고한 자료에는 아직도 유럽연합의 경쟁력은 더욱 향상되어야 한다고 기록하고 있고 유전자변형생물체(GMO), 생명윤리문제 등 규제와 관련된 특정이슈에 대해서 더욱 국가간의 상호작용을 통해 해결해 나갈 것을 제안하고 있다.

![]() 연구개발 지원현황

연구개발 지원현황

생명공학 기술은 4차 FP에서부터 강조되기 시작하여 5차 FP에서는 중점투자분야로 채택되고 6차 FP에서부터는 유럽차원의 연구개발전략인 유럽연구영역(ERA)을 실현하고 유럽연구연합의 개발자원을 집약하는 형태로 변화하기 시작하였다. 따라서 유럽연구의 집중통합, 유럽연구공간의 구조화, 유럽연구공간의 기반 강화 등의 대주제로 통합되었으며 자원 집약을 위하여 프로젝트가 대형화되기 시작하였다. 생명공학 분야는 이러한 프레임워크 계획의 최우선 중점 분야이며 나노기술과 함께 유럽연합의 핵심적인 투자분야 중의 하나로 자리 잡게 되었다. 5차 계획에서 ‘생활의 질’ 등 건강·의료분야에 22억 5,500백만 유로를 지원하였고 특이한 점은 6차 계획에서 ‘식품의 질과 안전’ 분야가 개별 프로그램화되면서 6억 8,500백만 유로, ‘생활의 질’에 24억 1,300만 유로가 투자되어 5차 계획 대비 5억 유로 이상 연구비가 증가되었다. 이들 프로그램은 유전자의 기초적 연구와 신약개발, 새로운 진단법, 예방법에 대한 투자를 증가시켜왔고 5차 FP의 세포공장과 6차 FP의 선진적 지노믹스 및 그 건강에 대한 응용에서 대부분 연구되고 있다. 특히, 6차 계획에서는 바이오소재, 생명공학기술을 응용한 폐기물 관리, 식품생산 및 안정성 등이 새롭게 강조되고 있다.

그러나 서두에서 언급한 바와 같이 유럽연합차원의 프로그램보다는 개별 국가의 정책적 지원에 대한 투자가 상대적으로 큰 것으로 조사되었으며 프레임워크 프로그램을 통해 통합적인 모습을 나타내고 있는 것으로 사료되나

<표 2-3-2-1> 유럽의 연구개발 투자현황

구분 | 공기업 | 산업전체 |

수익(U$백만) | 7,533 | 13,733 |

연구개발 지출(U$백만) | 4,244 | 7,485 |

수익 대비 연구개발지출 | 56.3% | 54.5% |

출처: Ernst & Young, 보건산업진흥원

전체적인 유럽의 연구개발 투자는 영국, 독일, 프랑스 3개국에 집중되어 있는 것으로 분석된다.

EU의 생명공학 산업에 대한 연구개발 지출은 2001년 기준, 75억 불로 조사되었고 이는 수익 대비 54.5%를 지출한 것에 해당되며 공기업의 연구개발 지출은 42억 불로 산업전체의 56.7%에 해당한다. 또한 공기업의 연구개발 투자규모가 민간부문보다 크게 나타나고 있다고 보고된다.

공공부문의 연구개발 자금 지원에서 생명공학이 차지하는 비율은 단연 미국이 61%로 1위를 차지하고 있으며 영국(34%), 일본(27%), 프랑스(22%), 독일(21%), 핀란드(19%) 순으로 나타났다. GDP 대비 정부 연구개발 투자에서 생명공학이 차지하는 비율은 미국(0.26%), 핀란드(0.19%), 일본(0.18%), 프랑스(0.17%), 영국(0.16%), 독일(0.16%) 순으로 나타났고 점차 기초과학이 기술혁신에 기여하는 비중이 증가하고 있다고 보고되고 있다.5) 산업화를 고려하지 않던 순수연구기관의 지적재산권 취득이 증가하는 현상을 통해 생명공학 분야에서의 기초과학의 중요성이 제시되고 있다. 따라서 지속적 투자가 관건이며 정부가 이러한 의지를 가지고 계속적으로 지원하고 있는 미국, 일본, 유럽연합의 주요국들은 미래의 기술 선점을 위한 치열한 경쟁을 벌이고 있다고 사료된다.

![]() 유럽연합의 생명공학 산업현황

유럽연합의 생명공학 산업현황

가. 유럽연합 생명공학 산업의 위상

유럽연합 생명공학 정책의 제일 목표는 생명공학 클러스터 육성이며 옥스퍼드, 케임브리지, 스톡홀름과 독일의 바이오-리전(Bio-Region) 등이 대표적인 생명공학 클러스터의 사례에 해당한다. 또한, 미국에 뒤떨어졌던 기술 및 산업경쟁력을 제고하기 위해 정부, 기업 등 산·학·연의 적극적인 협력 아래 유럽연합의 생명공학 인프라는 최적의 상태로 운영되고 있다. 이제 그 노력에 힘입어 미국에 크게 뒤떨어지는 것으로 평가되었던 유럽연합의 생명공학 산업 경쟁력이 언급한 바와 같이 효과적인 정부정책 및 산업육성전략으로 크게 향상된 것으로 재평가되고 있다.

<표 2-3-3-1> 유럽의 생명공학 산업현황

구분 | 유럽7개국 | 영국 | 독일 | 프랑스 | 미국 | |

기업수 | ’03 | 1,484 | 455 | 525 | 225 | 1,830 |

’02 | 1,511 | 494 | 527 | 222 | 1,891 | |

’01 | 1,434 | 456 | 513 | 215 | - | |

고용인력 | ’03 | 73,600 | 22,400 | 17,300 | 8,900 | 172,400 |

’02 | 76,800 | 24,400 | 18,600 | 8,500 | 168,000 | |

’01 | 75,000 | 25,100 | 16,200 | 8,300 | - | |

임상실험단계 신약개발 | ’03 | 420 | 224 | 79 | 69 | 1,110 |

’02 | 387 | 226 | 68 | 45 | 1,164 | |

’01 | - | - | - | - | - | |

매출액 (10억 유로) | ’03 | 16.3 | 5.0 | 3.1 | 1.9 | 41.7 |

’02 | 16.8 | 5.2 | 3.3 | 1.9 | 39.7 | |

’01 | 16.4 | 4.9 | 2.9 | 1.6 | - | |

총주가 (10억 유로) | ’03 | 1.3 | 0.555 | 0.222 | 0.167 | 7.3 |

’02 | 1.9 | 0.675 | 0.644 | 0.352 | 6.8 | |

’01 | - | - | - | - | - | |

창업회사 | ’03 | 100 | 36 | 31 | 11 | 83 |

’02 | 115 | 50 | 29 | 13 | - | |

’01 | 209 | - | ||||

연구개발 투자 (10억 유로) | ’03 | 5.22 | 1.76 | 1.28 | 0.61 | 16.39 |

’02 | 6.05 | 2.16 | 1.58 | 0.55 | 18.31 | |

’01 | 5.54 | 1.99 | 1.28 | 0.53 | - | |

출처: 보건산업진흥원

이와 같이 유럽연합이라는 그룹으로서의 위상은 기술적, 상업적으로 미국에 견주어 도전할 수 있는 잠재력을 지니고 있는 것으로 재평가되고 있지만, 상당수의 개별국가들은 아직도 기술수준 및 산업경쟁력 측면에서 미국, 일본에 비해 훨씬 못 미치고 있는 상황이다.

전체적으로 미국 및 유럽연합간의 생명공학 분야 기술수준은 예전에 비해 서로간의 격차를 좁히고 있는 것으로 조사되었으나 아직도 연구인력, 연구개발 투자지출, 재무건전성 등 상당부분이 미국에 비해 뒤떨어져 있는 것으로 분석되었다.

나. 유럽 생명공학 기업의 재정 건전도

아직도 생명공학은 여전히 지속적 투자에 대한 관심의 대상이며 최근 가장 많은 투자가 이루어지고 있는 연구영역 중의 하나이다. 생명공학 기업의 재정적 지원에 관한 가장 큰 장벽은 신생 기업의 존폐여부가 3~5년 이내에 결정된다는 사실에 기인한다. 그 이유는 그 기간 내에 시장에 진출하지 못할 경우 투자된 자금은 거의 바닥이 나서 더 이상 버티지 못하고 합병 내지는 막을 내리는 경우가 대부분이기 때문이다. 그러나 다행히도 각국 정부의 계속적인 지원 때문에 실제적인 기업의 존폐여부가 시장에서 결정되고 이는 개별기업의 신속한 사업화 전략을 요구하며 긍정적인 방향으로 유럽연합의 생명공학 산업을 이끌고 있다.

2003년 전 세계 생명공학 기업의 자금공모 금액은 15.7억 유로이고 2004년에는 대략 17억 유로에 이르는 것으로 분석되고 있다. 이 중 미국 내 기업공개(IPO) 건수는 64건인데 비해 유럽의 경우 15개 기업이 공개적으로 상장되고 있으며 액수로는 4.1억 유로에 이른다. 또한 2004년 유럽 내 벤처 자금은 9.1억 유로이며 미국의 경우 29억 유로로써 아직도 미국 내 벤처자금에 비해 상당한 편차를 보이고 있다. 건강관련 분야인 치료나 진단에 총 연구개발비의 90% 이상이 투자되고 있으며 환경이나 서비스 분야에는 대략 8% 수준의 소규모 투자가 이루어지고 있다. 2002년 이후 유럽 내 자금사정은 좋아지고 있으나 아일랜드, 스위스의 일부 기업이 기여한 금액이 대부분이며 재정 건전화를 위한 파트너링 노력은 부진한 상태이다.

다. 유럽의 개별 국가간 위상 및 유망기업(Elite European Companies)

유럽의 생명공학 기업 1,976개사를 나라별로 살펴보면 독일 525개, 영국 455개, 프랑스 225개, 네덜란드 119개, 스웨덴 108개, 스위스 97개 등의 순이다. 연구개발, 재정적 능력 등을 고려하여 유럽의 유망기업을 선별하여 분석한 결과 영국, 독일, 프랑스 등 주요 3~5개국에 집중 분포되어 있는 것으로 드러나고 있다<그림 2-3-3-1>. 따라서 이들 국가는 향후 유럽 생명공학 산업 선도국가로서의 역할에 막대한 영향을 미칠 것으로 사료된다.

언급한 바와 같이 EU는 유럽연합 차원의 공동협력 프로그램을 수행하는 한편 국가별 생명공학 산업 경쟁도 병행하고 있다. 2002년, 임상시험단계에 있는 의약품의 수가 456개에 이르고 있는데 국가별로 살펴보면 영국 194개, 스위스 79개, 스웨덴 32개, 덴마크 28개, 독일 15개 등의 순으로 집계되고 있다. 국제특허에서 유럽연합이 차지하는 비중은 생명공학 기술특허 부문에서 19%, 약품특허 부문에서 33%, 인간 DNA 배열 특허 부문에서 24%이며, 미국에 비해 큰 열세를 보이고 있었으나 최근 들어 많은 변화를 나타내었다. 최근 특허분석결과를 살펴보면<표 2-3-3-2> 미국, 일본에 이어 유럽의 주요국들이 경쟁을 벌이고 있는 것으로 분석되었고 유럽연합차원에서는 일본을 앞지르며 미국을 추격하고 있는 것으로 분석된다. 독일, 프랑스 등은 광범위한 연구개발 내용으로 인하여 양적 측면에 비해 질적 수준이 낮게 평가되고 있음을 알 수 있고 영국은 양적, 질적 측면에서 모두 상위권에 위치하고 있어 유럽의 생명공학 기술을 선도해 나가고 있는 것으로 분석된다.

한편, 유럽연합위원회(EC)는 지난 2003년 생명공학 연구 및 산업에 영향을 미치는 11가지 지표를 설정하여 측정하고 이들과의 상호연관관계를 분석함으로써 기술혁신을 달성한 국가들을 제시하고 있다<표 2-3-3-3>. 물론 이러한 지표값이 절대적인 성공의 수치를 나타내는 것은 아니지만 중요한 몇 가지 시사점을 제시하고 있다. 실제 투자국가와 기업이 다른 곳에 존재할 수 있음을 즉, 생명공학산업의 국제성을 인식하게 해주고 있다. 또한 연구비 투자와 지식창출의 양은 비례관계를 나타내고 있으나 그 외에도 북유럽의 혁신사례에서 보는 바와 같이 또 다른 성공적 요소가 존재함을 알 수 있다. 백신(Vaccine) 또는 단일클론항체(Monoclonal antibodies)와 같은 틈새시장에서의 소규모 혁신활동에 대한 집중 전략에서 경쟁력을 선도하는 경우로써 이는 광범위한 활동을 하여 전체적인 우위를 점하고 있는 영국, 독일, 프랑스와는 다른 각도에서의 혁신활동의 예라 할 수 있다.

<그림 2-3-3-1> 유럽 내 유망기업의 분포도

출처: Biotechnology in Europe : 2005 Comparative study

<표 2-3-3-2> 세계 특허분석 결과

순위 | 특허등록건수 | 인용도지수(CPP) | 기술력지수(CII) | |||||||||

1996-1999 | 2000-2003 | 1996-1999 | 2000-2003 | 1996-1999 | 2000-2003 | |||||||

1 | 미국’ | 17,854 | 미국 | 19,760 | 스웨덴 | 1.33 | 미국 | 1.20 | 미국 | 1.16 | 미국 | 1.12 |

2 | 일본 | 1,917 | 일본 | 1,868 | 미국 | 1.19 | 캐나다 | 1.13 | 스웨덴 | 1.05 | 스웨덴 | 1.11 |

3 | 독일 | 1,096 | 독일 | 1,479 | 캐나다 | 0.98 | 오스트리아 | 1.12 | 캐나다 | 0.98 | 캐나다 | 1.04 |

4 | 영국 | 831 | 영국 | 929 | 영국 | 0.97 | 영국 | 1.05 | 덴마크 | 0.86 | 덴마크 | 0.98 |

5 | 프랑스 | 714 | 캐나다 | 923 | 스위스 | 0.95 | 덴마크 | 1.02 | 영국 | 0.86 | 영국 | 0.97 |

6 | 캐나다 | 707 | 네덜란드 | 863 | 덴마크 | 0.90 | 핀란드 | 0.98 | 핀란드 | 0.80 | 스위스 | 0.90 |

7 | 네덜란드 | 581 | 프랑스 | 832 | 이스라엘 | 0.86 | 스웨덴 | 0.93 | 네덜란드 | 0.73 | 이스라엘 | 0.88 |

8 | 덴마크 | 334 | 덴마크 | 506 | 벨기에 | 0.82 | 이스라엘 | 0.76 | 벨기에 | 0.72 | 인도 | 0.87 |

9 | 호주 | 265 | 스위스 | 417 | 네덜란드 | 0.81 | 스위스 | 0.72 | 호주 | 0.71 | 핀란드 | 0.81 |

10 | 스위스 | 261 | 호주 | 371 | 인도 | 0.80 | 프랑스 | 0.71 | 인도 | 0.71 | 오스트리아 | 0.80 |

11 | 스웨덴 | 193 | 이스라엘 | 262 | 핀란드 | 0.78 | 인도 | 0.65 | 스위스 | 0.70 | 벨기에 | 0.70 |

12 | 이스라엘 | 189 | 스웨덴 | 248 | 독일 | 0.66 | 독일 | 0.63 | 이스라엘 | 0.68 | 독일 | 0.67 |

13 | 이탈리아 | 188 | 벨기에 | 245 | 프랑스 | 0.61 | 벨기에 | 0.62 | 독일 | 0.62 | 뉴질랜드 | 0.64 |

14 | 벨기에 | 136 | 한국 | 204 | 대만 | 0.61 | 한국 | 0.52 | 프랑스 | 0.61 | 네덜란드 | 0.63 |

15 | 한국 | 111 | 인도 | 151 | 오스트리아 | 0.59 | 네덜란드 | 0.51 | 오스트리아 | 0.59 | 프랑스 | 0.60 |

16 | 핀란드 | 91 | 이탈리아 | 148 | 이탈리아 | 0.54 | 이탈리아 | 0.51 | 대만 | 0.54 | 호주 | 0.59 |

17 | 오스트리아 | 81 | 대만 | 102 | 호주 | 0.54 | 뉴질랜드 | 0.51 | 이탈리아 | 0.52 | 한국 | 0.55 |

18 | 대만 | 49 | 뉴질랜드 | 74 | 뉴질랜드 | 0.54 | 일본 | 0.49 | 일본 | 0.49 | 이탈리아 | 0.53 |

19 | 인도 | 38 | 핀란드 | 73 | 일본 | 0.50 | 호주 | 0.48 | 한국 | 0.40 | 대만 | 0.50 |

20 | 뉴질랜드 | 32 | 오스트리아 | 68 | 한국 | 0.39 | 대반 | 0.32 | 뉴질랜드 | 일본 | 0.46 | |

출처: 특허청, 한국특허정보원 2004, 생명공학 특허동향, 생명공학 심층평가용 특허분석결과

<표 2-3-3-3> 생명공학 혁신지표와 주요국가들

지표 | 유럽연합 내 선두국가 |

1인당 생명공학 분야 박사학위 소지자 국내총생산 대비 정부의 생명공학 연구개발 지출비 1인당 생명공학 간행물 수 간행물당 인용빈도 1인당 특허신청 1인당 특허획득 1인당 생명공학 기업 수 국내 총생산 대비 벤쳐 캐피탈 비율 1인당 인가된 약품 수 농산물 국내 총생산 (단위 10억) 당 유전자조작 작물 일반인의 생명공학에 대한 이해도 | 프랑스, 아일랜드 벨기에, 영국 스웨덴, 덴마크 영국, 독일 네델란드, 덴마크 덴마크, 핀란드 스웨덴, 아일랜드 벨기에, 독일 덴마크, 아일랜드 벨기에, 스웨덴 스웨덴, 네델란드 |

출처: 보건산업진흥원, 유럽보건의료산업동향(2003, 6월호),

![]() 주요국가의 현황

주요국가의 현황

가. 영국

2003년 통계에 따르면 유럽연합은 400여 개의 생명공학 산업 관련 기업(400 기업, 25,000 고용인, 30억 매출)을 보유하고 있으며 생명공학 산업에 종사하는 조직을 유형별로 살펴보면 기업보다는 공공연구기관의 비중이 매우 높은 것으로 나타나고 있다. 무역산업부(Department of Trade and Industry)를 중심으로 생명공학에 대한 정책적 지원을 아끼지 않고 있으며 기업의 창업 및 성장을 지원하고 있다. 이와 같은 강력한 정부지원과 함께 세계수준의 과학기반, 강력하고 경험 있는 벤처투자 산업의 배경 등을 바탕으로 유럽의 생명공학을 리드하고 세계적 선도자의 위치에 서고 있다. 현재 영국의 임상수준(3상)은 유럽 내 임상건수의 40% 이상을 점유하고 있는 것으로 조사되었다.

정부차원의 산업 응용 촉진(Biotechnology Means Business), 정부와 기업의 공동출자 연구조합(Club), 정부지원 연구결과 상업화 목적(LINK), 지역별 클러스터 등을 통해 생명공학 산업을 집중 육성 중이며 정부의 최우선 투자방향으로 설정하고 있다.

영국의 생명공학 발전계획(Bioscience 2015)은 2015년까지 미국에 이어 2위권의 세계적 리더로서의 자리를 굳히는 것을 장기 비전으로 채택하고 있다. 그러나 현안과제로써 ① 환자의 이익을 위해 NHS와 산업의 상호 호혜적 협력관계 구축, ② 기술혁신을 지원하는 공공 및 규제 환경 조성, ③ 의약개발에 필요한 장기간에 걸친 충분하고 적절한 자금 지원, ④ 생명공학 혁신을 촉진할 강력한 생물공정분야 육성, ⑤ 고급 과학기술 및 경영 인력 개발, 유인 및 유지, ⑥ 생명공학분야 대화를 위한 생명공학 지도자 위원회 설치 등을 추진할 계획이다.

영국 내에서 스코틀랜드의 경제는 다소 독립적이며 이에 따라 산업정책 또한 독자적인 전략을 수립하고 있다. 따라서 생명공학 부문의 육성에 관해서는 서로 의견이 일치하지만 그 진행과정에는 다소 차이가 있음을 시사하고 있고 별도의 생명공학 장기발전계획을 수립하고 있는 것으로 조사되었다. 스코틀랜드에는 영국전체 생명공학 기업의 21%가 위치하고 있으며 최근 신규업체의 성장세가 두드러지고 있는 지역으로 조사되었다.6)

나. 독일

유럽의 기간산업 중심지로 알려졌던 독일은 자금난 등 내부적 문제와 기업간 합병 등 외부적 문제로 압박을 받으면서도 유럽의 생명공학 메카 중의 하나로 자리매김을 해가고 있다. 기초과학분야에 우수한 역량을 지니고 있으면서도 이러한 지식기반 요소를 활용하여 산업화에 이르는 데는 미국 등 타 선진국에 못 미치고 있어 왔다고 평가되고 있으나 2001년 이후로 ‘지식으로 시장창출’ 등 행동 프로그램을 통해 산업화에 대한 전략을 본격적으로 추진하고 있다. 대학을 비롯한 많은 연구기관들을 통해 지식과 산업의 연계에 대한 정책을 강력히 추진하고 있으나 아직은 수익이 창출되지 못하고 있지만 자금난에도 불구하고 지속적인 투자를 이어나가고 있다. 특히 치료제 약물 등 제약 산업에 유전공학이 많이 응용되고 있다. 최근 들어(2003) 메디젠(Medigene)이 개발한 항암제가 임상단계를 거쳐 약품허가를 받으면서 첫 상용화 시도가 성공적이었다고 알려져 있으며 현재 다수의 약품이 임상허가를 얻기 위한 개발 단계에 있는 것으로 알려져 있다.

정부는 BioRegio, BioFuture, BioChance 및 BioProfile 등 생명공학 활성화 프로그램을 통해 생명공학 클러스터, 지역혁신, 산업화를 위한 산·학·연 공동연구개발, 유망기업의 창업 등 정책목표를 달성해가고 있으며 ‘BioFuture’ 상을 통해 해외로 유출되었던 우수 인력의 국내유입을 시도하였다. 또한 벤처기업의 활성화를 위해 앞으로 수년 동안 생명공학 벤처에 1억 유로 투자계획을 가지고 있다. 독일의 연간 매출규모는 10억 유로이며 연구개발비는 13억 유로에 이른다. 연방정부의 생명공학 산업에 대한 연구개발비는 대략 2.5억 유로에 이르는 것으로 조사되었다. 생물정보, 단백질체학, 조직공학, 나노바이오공학 등에 상당한 비중으로 투자가 이어지고 있는 것으로 나타났다.

다. 프랑스

프랑스는 1980년 이후 생명공학 분야에 지속적인 투자를 해오고 있으며 특히 약물생산 부문에서는 세계 3위를 기록하며 어려운 경제 환경 속에서도 주도적인 위치를 차지하고자 노력하고 있다. 1999년 이후로 ‘혁신과 연구에 대한 법’을 제정하여 학계 및 연구계 인력들의 창업보육에 관한 씨드(seed)를 마련하고 이를 통해 공공연구기관과 민간기업의 협력을 유도하였다. 스톡옵션 및 세제혜택 등을 통해 연구원들의 민간 활동을 활성화함으로써 생명공학 산업의 진흥을 도모하였다. 특히 정부는 인큐베이팅 단계의 기업들에 대한 세제혜택과 국영연구소 시설지원, 추가 펀딩 등을 지원함으로써 생명공학 산업의 활성화를 유도하였다.

생명공학 산업을 집중육성하기 위한 ‘Plan Biotech’이라는 프로그램을 통해 2006년까지 유럽 최고의 생명공학 산업국가로 이끌기 위한 시도를 하고 있으며 연간 1억 500만 유로가 투입된다. 미국, 영국, 독일 등에 비하여 뒤늦게 위기의식을 느낀 프랑스 정부는 이제 생명공학 산업에 대한 각별한 의지를 보이면서 유럽투자은행에 생명공학 산업육성 등에 관한 추가 투자자금을 요청하고 있는 상황이다. 또한, 정보통신 분야와 같은 전철을 밟지 않겠다는 강력한 의지를 표명하고 영국과 미국 등에 대한 추격전을 준비하고 있는 것으로 전해진다.

■ 제 2장 세계 주요국의 생명공학 동향 제 4절 중국 |

![]() 중국 생명공학의 특징

중국 생명공학의 특징

14억의 인구대국 중국은 남한의 약 100배 크기의 광대한 국토면적과 풍부한 생물자원을 보유하고 있으며, 32개의 성(省)과 자치구들이 각각 독특한 자연환경, 문화, 산업을 지니고 지방자치 및 자급경제를 추구하는 한족(漢族)과 55개 소수민족으로 구성된 다민족 국가이다. 중국은 세계 최대의 인구보유국인 만큼 건강, 농업분야가 국가적으로 매우 중요하며, 특히 인간 질병의 예방 및 치료수준의 향상이 시급하다. 또한 계획출산 정책이 국가차원에서 시행되어 왔고, 최근에는 생활건강, 피임, 노령화 등이 심각한 문제로 부각되고 있다. 중국의 농업은 최근 많이 발전하였으나 전반적인 효율성과 질적인 측면에서는 아직 만족할 만한 수준에 도달하지 못한 상태이다. 또한 생물자원과 환경보호에도 많은 어려움이 있다. 이와 같은 이유로 중국이 지속적으로 발전하기 위해서는 생명공학의 발전이 매우 필수적이다. 특히 세계적으로 가장 많은 생물자원(동물, 식물, 미생물 및 인간유전자원 포함)을 지니고 있는 나라 가운데 하나일 만큼의 자원대국이므로, 생물다양성 보호와 이용이라는 중대목표를 수행하면서 생명공학 발전을 위한 풍부한 재료를 쉽게 제공할 수 있는 강점을 지니고 있다. 역사적으로 중국은 의학, 농학 분야에 매우 우수한 과학기술을 보유하고 있으며, 20세기 후반 특히 개혁 개방이후 생명공학의 이론 및 기술체계가 빠르게 발전하고 있는 추세이다.

최근 중국은 세계무역기구(WTO) 가입을 계기로 세계경제의 흐름에 적극적으로 참여하고 있으며, 고부가가치의 첨단기술개발을 국가전략으로 내세우고 세계 최대의 생명공학 산업시장으로 매우 빠른 속도로 성장하고 있다. 세계 각국이 생명공학(BT)의 연구개발 및 산업발전에 국가전략차원의 지원을 경쟁적으로 수행하고 있는 것과 같이, 중국도 863계획 및 105계획을 통해 생명공학을 첨단기술의 핵심과제로 선정하는 등 생명공학 분야 연구 및 육성에 박차를 가하고 있다. 중국은 개발도상국가로서 기초연구에 사용하는 예산의 제한이 있어 당면한 사회문제 해결에 과학기술 투자의 중점을 두고 있다. 생물산업의 발전도 생명공학의 창조적 연구와 분리하여 생각할 수 없으므로 국가목표와 최첨단 과학기술연구의 유기적인 결합을 강조하고 있다.

전통적으로 중국의 생명공학 연구는 의학, 농학 및 생물자원이용에 중점을 두었다. 중국정부는 오랜 기간에 걸쳐 생명공학 중점학과에 국가중점실험실과 국가공정센터를 설립하였다. 중국과학원 산하에 생명공학관련 연구소는 20여 개이며, 현재 북경, 상해, 서남, 무한 등 4개 지역으로 나누어 운영되고 있는데, 북경기지는 농업 및 환경 관련연구, 상해기지는 인구와 건강연구, 서남기지는 생물다양성, 무한기지는 수생생물 및 바이러스학을 중심으로 관련연구를 수행하고 있다. 국가급 연구소 83개, 국가중점연구실 24개, 국가급 자연보호구 152개가 있다.

![]() 중국의 생명공학 육성정책

중국의 생명공학 육성정책

대표적인 첨단 과학기술 육성정책으로 1986년 3월 덩샤오핑(鄧小平)에 의해 수립된 863계획과 횃불계획이 있으며, 그 중 생명공학 분야는 첨단 기술 핵심과제 중 하나이다. 1997년 3월부터 실시된 973계획은 중국의 미래 산업 발전에 필요한 최첨단 기술 기초연구와 응용기초연구를 실행하는 국가 중점 연구개발 프로젝트로서 광학 전기기능 결정체, 질병 유전자학, 나노과학기술, 대뇌과학, 고대생물학, 화학 등에 중점을 두고 있다. 2000년 10월 장쩌민(江澤民) 국가주석이 중국 공산당 제15기 중앙위원회 제5차 전체회의에서 생명공학 산업을 집중 육성하겠다고 발표하고, 중국과학기술부는 105계획(10차 5개년 계획, 2001년~2005년) 기간동안 21세기 첨단과학기술 중 생명공학, 정보통신, 신소재 분야를 집중 육성할 것이라고 하였다.

2001년부터 2005년(105기간)동안 중국 정부는 생명공학 연구개발에 총 120억 위엔을 투자하였는데, 이는 1996년부터 2000년까지 같은 기간동안 중국 정부가 생명공학 분야에 투자한 총 연구비의(15억 위엔) 8배 이상 증가한 것이다. 그러나 중국의 생명공학 연구개발은 세계 선진기술 수준과 비교해 볼 때 여전히 상당한 격차가 존재하고 있다. 주요 원인은 핵심기술과 우수 인재의 부족 때문이며, 따라서 인재를 배양하는 것이 중국 생명공학을 발전시키는 매우 중요한 요인이다.

최근 중국 국무원은 ‘국가 생명공학 연구개발과 산업화 촉진 지도자 그룹’을 만들었고, 동시에 ‘중국 생명공학 및 산업화 발전 계획’, ‘생물안전법’을 제정하였다. 또한 중국생물산업체협회를 설립하였으며 생명공학 연구개발 예산에 대한 대대적인 지원을 강화하고 있다. 중국 국가과학기술부는 2005년 9월, 중국정부 9개부서와 유엔식량농업기구(FAO) 등 5개 국제기구가 공동으로 참여한 ‘제1회 국제생물산업 고위급 포럼’에서 ‘중국의 생명공학 기술 및 생물산업 마스터플랜’을 공식 발표하고, 농업, 의약, 공업, 환경, 에너지, 해양, 중의약 등 발전분야를 확정하고 기술 축적을 위해 모든 노력을 다하겠다고 발표하였다. 이번 마스터플랜에서는 ‘향후 2020년도 중국의 생명공학 및 산업화 발전 전략목표는 중국을 생명공학 기술 강국과 생물산업 대국으로 건설하는 것이며, 15년간의 노력을 통해 중국의 생명공학 기술과 산업화 수준을 세계 선진국에 도달시키는 것이 기본 목표이다’라고 정리하고 있다. 중국 국가과학기술부 산하 ‘중국 국가 생명공학 발전센터’에서 작성한 이번 마스터플랜에서는 중국이 3단계를 거쳐 2020년 생명공학 기술 강국, 생물산업 대국으로 부상하는 전략 목표를 실현할 것이라고 설명하고 있다.

이번 마스터플랜에서는 향후 20년간 중국 생물산업 발전의 9개 중점분야를 다음과 같이 제시하였다. 첫째, 농업생명공학 기술로 제2차 녹색혁명을 추진한다. 둘째, 의약생명공학 기술로 제4차 의학혁명을 추진하고 중국 민족의 평균수명을 연장한다. 셋째, 공업생명공학 기술로 ‘녹색제조업’ 발전을 추진하고 녹색 GDP를 대폭 증대시킨다. 넷째, 에너지생명공학 기술을 발전시켜 중국의 에너지 부족현상을 해소한다. 다섯째, 환경생명공학 기술로 환경친화적 산업발전을 추진한다. 여섯째, 생물자원의 심층개발을 통해 새로운 생물산업을 육성한다. 일곱째, 해양생명공학기술로 해양생물산업을 발전시킨다. 여덟째, 생물안전과 생물테러 방지기술 연구개발을 추진하여 생물안전보장 시스템을 구축한다. 아홉째, 중의(中醫)와 서의(西醫)를 효과적으로 결합시킨 새로운 의료보건체계를 구축하고 중의약(中醫藥)산업 발전을 추진한다.

![]() 중국의 생명공학 기술 및 산업화

중국의 생명공학 기술 및 산업화

중국의 논벼 교잡종과 형질전환 옥수수, 목화, 유채 등의 연구와 응용기술은 세계 수준이며, 그 중 논벼 잡교기술은 이미 세계 30여 개국에서 널리 사용하는 기술로써 이에 의한 세계 벼 증산량은 3.5여 억 톤 이상이다. 또한 세계 최초로 논벼, 집누에, 흡혈충의 모든 유전자지도를 완성하였고, 체세포 복제소, 복제물고기도 중국과학자에 의해 완성된 주요 성과이다. 의약생명공학 기술은 중국생명공학 연구의 중점분야로 2004년 상반기까지 임상연구 단계에 진입한 생물의약은 약 150여 종에 달하며, 그 중 1/5이 중국 1류 신약으로 비준되었고 인터페론 등 21종의 생명공학 의약품을 생산하고 있다. 또한 유전자 치료, 접종백신, 발효공정 분야에서 괄목할 만한 성과를 얻었는데, 그 가운데서도 에이즈 치료 백신, B형 간염과 형질전환 식물 등 정부차원의 적극적인 투자가 있었던 연구프로젝트는 모두 큰 성과를 얻었다.

중국은 풍부한 생물자원을 보유하고 있다는 장점을 바탕으로 생물산업 발전 속도를 촉진하고 있다. 관련 통계에 따르면 중국에는 동식물, 미생물이 26만 종이 있으며 세계에서 천연자원과 생물다양성이 가장 풍부한 국가 중의 하나이다. 이미 3,000여 종의 질병 근원 미생물 수집에 성공하였고, 농작물 재배에 유용한 천연 생물자원도 32만 종이나 확보하여 그 수치는 단연 세계 제1위를 차지한다. 그밖에 형질전환기술, 단백질공학, 복제기술 등을 포함한 첨단 생명공학 기술은 개발도상국가 중 우위를 차지하고 있으며 일부는 세계 수준으로 평가받고 있다.

특히 2004년에 중국은 생명공학 분야에서 다양한 성과를 이루었다. 2004년 1월 특허를 가진 ‘인간 재조합 p53 선(腺) 바이러스 주사액’이 국가식품감독관리국의 심사비준을 거쳐 공식생산을 허가 받음으로써 중국은 세계 최초의 유전자 치료 약물을 출시한 국가가 되었다. 물론 세계 최초라는 점에선 여러 논란이 있지만 중국은 국가발전개혁위원회의 지원 아래 유전자 치료 약물의 산업화 시범공정을 적극적으로 추진하였다. 현재 광동성 심천시에 유전자 치료 약물을 전문적으로 생산하는 산업화 거점을 구축하고 있어 동 거점이 구축되면 연간 생산액이 30억 위엔에 이를 것으로 전망된다. 그리고 세계에서 제일 먼저 임상연구를 시작한 SARS 백신과 치료형 B형간염 백신 등을 연구 제조하였다. ‘생명의 기원’ 연구분야에서 2004년 6월 중국과학원과 중국공학원 원사대회에서 중국은 현재 수행하고 있는 대륙 시추탐사과학 연구 공정으로 지하2,000m 깊이의 극한 환경 속에서 대량의 미생물들이 생존하고 있으며, 이런 미생물들은 철, 에틸렌 등의 성분으로 생존하고 있다는 사실을 공식적으로 발표하였다. 이번 연구 성과는 중국이 최근 몇 년 동안 진행해 온 원시생명연구 중 가장 중대한 발견으로서 지하 생물권(圈) 및 생명기원 연구 분야의 중대한 성과이다. 그 밖에 ‘고대생물연구’, ‘광합성작용에서 주요단백질 3차원 구조 측정’, ‘세계 최초로 인간의 중대질병에 대항할 수 있는 새로운 면역세포 아군(亞群)’, ‘세계 최초의 식물염색체 불규칙 변이 대규모 발견’, ‘복제양 양양(陽陽) 가족의 4대 세대 육종 성공’, ‘세포 박동폭의 새로운 기작 연구’ 등 다양한 연구 성과를 달성하여 세계적으로 중국의 생명공학 연구수준을 제고시키는데 커다란 역할을 하였다. 중국 전체에는 중앙정부, 유관정부부처 및 지방정부가 지원하는 생명공학 중점연구실이 약 200개 정도 있고, 기술 및 제품 연구 인력은 약 2만여 명으로 추정되며, 많은 대학이 생명공학 분야의 전공을 개설하고 있다.

중국의 생명공학 응용연구 및 산업화는 농업생명공학 기술(형질전환 농작물, 첨단육종과 슈퍼잡교 논벼, 식물조직배양, 생물농약, 사료생물기술, 가축용 백신)과 의약생명공학 기술(생명공학 약물, 백신, 혈액제품, 생화학품, 진단시약, 조직장기공학)이 중심이며, 중약(천연물)은 중국 정부가 중화민족의 자부심을 가지고 추진하는 생명공학 산업분야이다. 이 밖에 105(10차 5개년 계획) 기간에 ‘기능성 게놈과 바이오칩(Biochip)’이라는 주요 과학기술 전문프로젝트의 시행을 통해 바이오칩이 초보적인 산업규모를 갖추도록 하였고, 인간의 주요 생명기능 및 간암, 위암, 폐암, 식도암, 백혈병, 고혈압 등 질병과 관련된 신규 유전자 1,500개를 성공적으로 연구하였다. 그 중에는 향후 개발 전망이 있는 기능성 유전자 160개, 신제품으로 개발되어 사용되는 유전자 24개, 지적재산권을 보유하고 기업이나 약물연구기관과 공동으로 약물표적이나 생명공학 의약품 전 단계 개발을 진행하고 있는 유전자 8개가 포함되어 있다.

최근 중국발전개혁위원회는 115(11차 5개년 계획, 2006~2010)기간에 진행할 발전계획을 편성하고 관련 생물산업정책을 준비 중이며, 40억 위엔의 국가자금을 조성하고 약 400억 위엔을 사회투자로 조달받아 400여 건의 생명공학 기술 산업화 프로젝트를 실시하고 바이오칩, 줄기세포, 조직공학 등 20여 개 국가공정연구센터 건설사업과 농작물 유전자원 중대과학공정 등을 추진하고 있는 것으로 알려지고 있다.

이러한 기술성과가 지속적으로 산업화됨에 따라 2000년 이후 첨단 생명공학 산업은 연간 3배로 성장하고 있으며, 2004년 중국 전체 생물산업은 총생산량 4,200억 위엔을 달성하였다. 그러나 연구개발 기술에 비하여 생명공학 기술의 산업화는 상당히 미흡한 실정이다. 중국 14억의 인구가 식량을 섭취하고 5억 정도가 보건식품을 소비하고, 1.4억의 인구가 환자이며 새로운 품종의 농작물을 재배할 농경지가 20억 무(1畝=66평)나 되는 등 중국은 세계에서 가장 큰 생물제품 소비시장을 보유하고 있어 향후 발전 가능성이 매우 크다. 중국 생물산업에 관한 예측연구에 의하면 생물의약, 형질전환제품, 기능성 식품, 바이오센서 등 10대 세부 생물산업에서 150개 항목을 연구 개발하였고, 연간 총생산액이 15,000억 위엔으로 추정되며, GDP의 15%를 차지한다고 한다.

중국 내 첨단 생명공학 관련기업은 약 500여 개이고 종사인력은 약 5만여 명으로 집계되며, 북경과 상해, 심천 등에 이미 20여 개의 생명공학 육성지구가 설립되어 있다. 중국 과학기술부 쉬관화(徐冠華)장관은 이러한 중국의 생명공학이 향후 15년 동안 더욱 커다란 발전 잠재력을 보유하고 있고, 중국의 생명공학 연구개발은 식량안보, 인구건강, 환경증진, 에너지 안보에 주력하고 경제사회 개발의 병목현상을 해결할 수 있으며, 생물비료 개발, 감염질환 진단기술 개발, 대기오염 개선 등을 추진할 것이라고 발표했다. 또한 최근 중국 정부가 공식발표한 생물산업정책에 의하면, 중국 정부는 북경 천진일대와 장강 삼각주지구, 주강 삼각주지구 등 3군데에 종합적인 생물산업기지 발전을 점차적으로 추진할 것이며, 동북지구, 중서부지구내 전문성을 보유한 생물산업기지의 발전도 동시에 추진할 계획이라고 한다.

![]() 중국의 생명공학 투자현황

중국의 생명공학 투자현황

현재 중국에서 진행 중인 국가과기공관계획, 863계획, 973계획, 자연과학기금, 횃불계획 등 여러 과학기술 및 산업발전계획은 모두 첨단 과학기술 가운데 생명공학을 우선적 발전분야로 하고 있다. 하지만 중국정부가 지원하는 연구개발 투자예산은 아직까지 상당히 미흡한 실정으로 GDP의 0.5~1.0% 수준에 불과하다. 이는 개발도상국인 인도보다도 낮은 수치로 해외 선진국의 생명공학 기업 1개 업체의 연구개발비에도 미치지 못한다고 한다. 2003년 기준 중국의 GDP는 13,000억 달러이고 그중 단지 5%인 650억 달러가 의료 및 건강사업에 투입되고 있다. 중국의 GDP가 증가함에 따라 의료위생과 건강사업에 투자되는 비율도 점차 증가하고 있으며, 2010년까지 관련연구기관의 예산은 연간 위생과 건강사업 총 투자액의 1%이며 약 50~60여 개 연구소 및 연구센터로 확대될 전망이다. 연구기관의 외부과제 연구개발비는 연구원 총 예산의 2/3 수준이 되도록하고 약 4,000여 과제를 지원할 계획이다. 이는 중국 생물의학 연구발전에 상당한 원동력이 될 것이다. 하지만 선진국이나 상위 개발도상국에 비해 규모가 작은 정부지원금은 결국 중국의 생명공학 발전을 저해하는 주요 요인으로 작용하기 때문에 중국 정부와 각 성(省) 정부는 화교자본을 포함한 해외투자자본 유치를 위해 관련 법률을 제정하는 등 정책적으로 적극 장려하여 자금부족의 취약점을 보완하고 있다.

또한 중국은 현대과학 연구시스템을 갖추기 위하여 국가연구기관을 개혁함으로써 새로운 형태의 생명공학 연구기관을 설립하고 있다. 예를 들면 중국 과학기술부와 국가발전개혁위원회가 공동 설립한 북경생명과학연구소는 세계 수준의 중국 생명공학 기초분야를 연구 중이며, 2003년 7월에 개원한 중국과학원 광주생물의학건강연구원은 중국과학원과 광동성 정부, 광주시 정부가 공동으로 설립하여 생물의학연구 및 산업화를 촉진하고 있다. 최근에는 상해시 정부도 유사한 연구기관을 설립할 계획이며 이러한 연구기관은 지역의 우수 조건과 발전 추세에 부합하고 현대과학 연구모델 구축을 위한 새로운 시도로 인식되고 있다.

중국은 32개의 성(省)과 자치구로 구성된 지방자치 중심국가로서 각 지역별로 대규모 생명공학 투자사업을 진행하고 있다. 대표적인 사례로 북경의 중관촌 생명과학단지 조성사업과 해남성 해구(海口) 제약밸리 건설사업 등이 있고, 총 5,000여만 위엔을 투자한 광주(廣州)시 생물 첨단기술 산업화 시범기지가 2006년에 완공될 계획이다. 또한 심천시, 석자강시, 장춘시 등 중국 최대규모의 3대 생물산업기지와 난링시 영장류 실험동물기지 등 크고 작은 시설투자도 활발히 진행되고 있다.

최근 세계의 유수 다국적기업들은 중국을 ‘글로벌 공장’에서 ‘글로벌 연구중심’으로 인식을 전환하면서 신약 연구개발 관련 공동 연구과제를 추진하고 있다. 이는 중국의 의약시장이 연간 15% 이상 발전하고 있고 의약시장 매출액이 2005년 140억 달러, 2010년 240억 달러에 달할 것으로 예상하고 있기 때문이다. 대표적인 사례로 중국과학원 상해약물연구소와 Norvatis는 2001년에 1차, 2004년에 2차 신약개발 연구협정을 체결했고, Immusol은 2005년 8월 북경대학과 치료에 효과가 있는 화합물에 대해 성분결정, 특성분석에 관한 연구를 공동으로 진행하는 협정을 맺었다. 중국에는 이미 Roche, GSK 등 세계 20대 다국적 제약업체들이 중국 현지에 연구개발센터를 설치하였으며 최근 ABB도 중국 내 생명공학 분야에 진출할 것이라고 발표하였다.

중국의 권위 있는 전문가는, 중국은 향후 10년 내에 농업 및 의약생명공학 기술과 관련 산업분야에서 세계 최고의 생명공학 기술 강국이 될 수 있고, 이 과정에서 약 1,000억 위엔의 투자가 필요할 것이라고 전망하였다. 세계 생명공학의 강국으로 성장하고자 하는 중국의 원대한 목표는 앞으로 생명공학 분야에 대한 중국 정부의 관심과 투자가 증폭될 것을 명확히 보여주고 있다.

<표 2-4-4-1> 중국의 생명공학 분야 분류 | ||

분류 | 세부 연구분야 | 산업화 분야 |

기초생명공학 | 유전체학(genomics, 지노믹스) | 유전자 표적기술 등 (gene targeting) |

기능유전체학(functional genomics) | ||

단백질체학(proteomics, 프로테오믹스) | ||

구조유전체학(structural genomics) | ||

생물정보학(bioinformatics) | ||

의약생명공학기술 | 생명공학의약품 및 백신 | 생명공학의약품, 백신 혈액제품, 생물화학약품 진단시약, 조직/기관공학 등 |

생물치료 | ||

농업생명공학기술 | 유전자변이식물 | 유전자변이농작물 현대육종과 슈퍼 교잡벼 식물조직배양 생물농약 생명공학기술 사료제품 동물(獸)용 백신 등 |

슈퍼 교잡벼 | ||

분자표지(mark) 보조육종기술 | ||

동물생물반응기(bioreactor) | ||

동물배아이식/체세포복제기술 | ||

동물분자육종기술 | ||

동물생명공학제품/사료생물첨가제 | ||

미생물비료 | ||

공업생명공학기술 | 중요공업 생명공학제품 | 아미노산 발효유기산 촉매제 등 |

생물재료 | ||

생물에너지 | ||

생물자원과 생물안전 | 환경생명공학기술 | 관련 기술의 응용 |

해양생명공학기술 | ||

생물안전(biosafety) | ||

생태안전 | ||

식품안전 | ||

<표 2-4-4-2> 중국의 생명공학 및 생물산업 포럼(2005.9)에 제시된 전략목표 | ||

단계 | 기간(년) | 세부목표 |

1단계 (기술축적단계) | 2005~2010 | ◦생명공학 연구개발 전체 수준을 개발도상국 중 제일 높은 수준으로 도달시킴 ◦논문, 특허 수 세계 6위 달성 ◦생물산업 총 생산액 8,000억 위엔 달성 |

2단계 (산업발전단계) | 2010~2015 | ◦생명공학 연구개발 전체 수준을 세계 선진수준으로 도달시킴 ◦논문, 특허 수 세계 3~4위 달성 ◦생물산업 총 생산액 15,000억 위엔 달성 |

3단계 (지속발전단계) | 2015~2020 | ◦생명공학 연구개발과 산업화 전체 수준을 세계 선진 국가 수준에 도달시킴 ◦세계 생명공학 및 기술분야 최우수 인재를 유치하며, 세계 생명공학 연구 혁신의 중심지로 성장 ◦생물산업 총생산액 25,000~30,000억 위엔 달성 및 GDP에서 차지하는 비율 7~8%으로 향상 ◦생명공학 산업을 중국의 기간산업으로 육성 |

■ 제 3장 국가 생명공학 육성 현황 제 1절 국가 생명공학 육성 정책 |

![]() 생명공학 종합조정과 발전방향(과학기술혁신본부)

생명공학 종합조정과 발전방향(과학기술혁신본부)

가. 새로운 과학기술행정체계의 도입

우리나라는 지난 40여 년간 세계에 유례 없는 고도성장으로 2003년 현재 세계 11위의 경제대국으로 발돋움하였다. 이러한 고속성장은 정부의 주도적인 경제발전 계획과 양질의 풍부한 노동력, 저리의 외자도입과 외국기술의 모방ㆍ개량에 힘입은 것으로, 추격형 발전전략의 대표적인 성공사례로 언급되고 있다.

그러나, 아직까지는 전반적으로 원천기술 개발역량이 미흡한 상황이며, 지속적인 정부 연구개발 투자규모의 확대에도 불구하고 절대규모로는 미국의 1/18, 일본의 1/8에 불과하다(2005년). 또한, 과학기술인력 양성의 면에 있어서도 양적인 성장을 이루었으나 질적인 수요는 충족시키지 못하고 있으며, 이공계 기피현상이 사회 이슈가 되고 있다.

이러한 상황을 극복하고 1인당 국민소득 2만 불 이상의 선진국가로 성장하기 위하여 우리의 위상을 정확히 파악하여 최적의 성장전략을 도출하고자 기술혁신을 국가전체차원에서 달성하는 국가혁신체계(National Innovation System) 구축을 추진하고 있다. 이는 첨단기술과 지식을 바탕으로 질적인 성장을 추구하는 「혁신주도형 경제」로의 전환을 목표로 하는 것으로 새로운 성장동력 산업을 발굴하고 기존 산업을 고도화하고자 하는 것이다.

작년에 새롭게 개편된 과학기술행정체제는 이를 위한 노력의 일환으로 국민소득 2만 불 시대를 열기 위하여 과학기술을 중심에 놓고 과학기술과 관련된 산업·인력 등 미시경제의 질적 향상을 통해 거시경제의 기초를 튼튼하게 발전시키려는 것이다. 이러한 개편으로, 과학기술부가 부총리 부서로서 과학기술정책을 국가목표에 따라 일관성 있고 효율적으로 추진할 수 있는 기반이 마련되었으며, 과학기술혁신본부가 출범되어

|

<그림 3-1-1-1> 新과학기술행정체계 출범에 따른 생명분야 부처간 역할 |

국가과학기술위원회가 실질적인 조정능력을 발휘할 수 있게 되었다. 또한, 과학기술혁신본부가 과학기술혁신정책과 관련된 산업·인력·지역 혁신정책을 종합·조정하며, 국가 연구개발 예산을 중장기적인 국가 발전 목표에 맞게 조정·배분하는 역할을 수행하게 되었다. 지난 40여 년간 유지되어온 과학기술행정체계를 혁신적으로 바꾼 것으로 우리나라 경제발전전략의 근본적 변화를 의미하는 것이다. 과학기술혁신본부는 국가 전체 연구개발 투자의 효율성 제고라는 목표를 위해 정책 조정기능, 조사·분석·평가 기능 및 연구개발 예산조정·배분 기능을 중점적으로 수행해 나가고 있다. 생명공학 분야도 새로운 과학기술행정체계에 따라 부처간의 역할 분담이 이루어지고 과학기술혁신본부가 종합 조정기능을 수행하도록 역할이 부여되었다<그림 3-1-1-1>.

나. 생명공학분야의 예산조정·배분 절차의 변화

이러한 新과학기술행정체계의 출범에 따라 생명공학을 포함한 분야의 예산 조정·배분 과정도 연구개발 예산을 보다 효율적으로 활용될 수 있도록 변화되었다.

매년 1월 말까지 각 부처로부터 생명공학 분야 사업의 중기사업계획서를 제출받아 생명공학 분야의 전문가들로 구성된 「생명분야 전문위원회」의 검토의견과 국가 전략목표 등을 고려하여 사업별 지출한도를 설정하게 된다. 그 후 다른 기술분야의 지출한도와 종합하여 전체 연구개발 예산 지출한도를 설정하여 기획예산처와 협의하여 부처별 지출한도를 설정하게 된다. 이를 토대로 각 부처는 사업별 예산요구서를 작성하여 5월 말까지 제출하면 6월에 전문위원회의 기술적인 검토와 7월 중순까지의 「연구개발예산심의회」를 거쳐 대략적인 사업 예산을 정한 후, 「국가과학기술위원회」 산하 기획·예산조정전문위원회 및 운영위원회에서 검토하게 되며 최종적으로는 「국가과학기술위원회」에서 예산조정·배분(안)을 확정하여 기획예산처로 통보하게 된다. 기획예산처는 그 결과를 반영하여 차년도 국가 예산(안)을 편성하게 되는 것이다<표 3-1-1-1>.

<표 3-1-1-1> 변경된 연구개발 예산 조정·배분 절차 | |

절 차 | 일 정 |

중기사업계획서 접수 | 1월말 |

연구개발 예산 지출한도 설정을 위한 전문위원회 개최 | 2월말~3월초 |

부처별 지출한도 결정 후 각 부처와 예산처에 통보 | 3월말 |

부처별 사업요구서 접수 | 5월말 |

사업설명회 및 전문위원회 검토 | 6월초~6월말 |

전문위원회 심의 의견서 작성 | 6월말 |

연구개발예산심의회 심의 | 7월초~7월 중순 |

국과위 기획·예산조정전문위원회 | 7월말 |

국과위 운영위원회 | 7월말 |

국과위 연구개발 예산 조정·배분(안) 확정 | 8월말 |

이러한 예산조정·배분 절차의 변화는 조사·분석·평가 기능의 강화와 동시에 진행되었다. 사업(Program) 차원의 평가는 1999년 2월부터 국가과학기술위원회에서 매년 실시해 왔으나 제한된 시간과 인력의 제약으로 심층평가에 애로가 있었다. 올해 새로운 新과학기술행정체계 상에서는 이러한 애로사항을 해결하기 위하여 기존의 조사·분석·평가 결과가 연구개발 예산 조정·배분에 반영될 수 있도록 사업목적별 평가소위원회와 예산 조정·배분을 위한 전문위원회 위원을 일정 부분 공유토록 하였다. 또한, 기술분야별 전문위원회의 기술검토 의견을 사업목적별 평가소위원회에서 검토토록 하여 좀 더 심도있는 평가가 가능하도록 하였다<그림 3-1-1-2>.

|

<그림 3-1-1-2> 국가 연구개발 예산조정·배분 체계 |

또한, 과학기술혁신본부를 중심으로 생명공학 분야 연구개발 사업들을 핵심기술 분야별로 분류하고 상시적으로 분석·검토하는 체제가 운영되고 있으며, 향후 조정·배분된 예산의 투입 성과에 대한 기술적인 검토가 이루어 질 예정이다.

변화된 생명분야 연구개발 예산의 조정·배분 절차를 통해 미래 국가경쟁력 확보를 위한 국가 발전전략과 연구개발 예산 간의 연계가 강화되었다.

다. 생명공학 분야의 중요한 조정 사례

新과학기술행정체계의 출범으로 생명공학 분야의 새로운 변화는 국가 발전전략에 맞춘 연구개발 예산의 조정·배분과 정책 조정기능의 강화를 들 수 있다. 많은 부처들이 의욕적으로 다양한 생명공학 관련 연구개발사업을 추진해 온 결과로 현재까지 생명공학 분야가 괄목할 만큼 성장해 온 것은 누구도 부정할 수 없는 사실이나, 일부 특정 분야에서 서로간의 업무 협조가 원활하지 못한 경우가 발생한 예들이 있는 것도 엄연한 현실이다. 생명공학 분야가 매우 다양하고 연구개발사업이 빠른 속도로 확대되고 있는 만큼 조정의 필요성도 증가되어 왔다. 생명공학 분야에서 범부처간 조정이 필요한 문제가 발생하는 경우, 혁신본부를 중심으로 관계부처, 민간 전문가 등의 의견을 수렴하여 해결방안을 수립하고 이를 과학기술관계장관회의 또는 국가과학기술위원회 등의 심의기구를 통하여 확정하여 오고 있다. 또한, 예산의 조정이 필요한 사항인 경우에는 연구개발 예산 조정·배분 절차에 적극적으로 반영함으로써 정책 목표를 구체적으로 실현할 수 있도록 조치하고 있다.

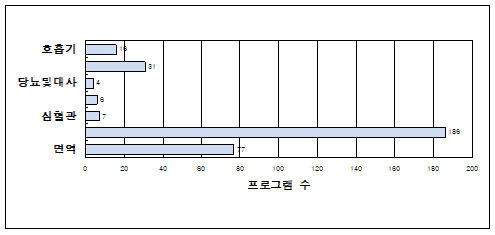

혁신본부는 2005년 5월 개최된 제7회 과학기술관계장관회의에서 바이오관련 8개 부처와 공동으로 “바이오 연구개발의 효율적 추진방향”을 제시한 바 있고, 이어 11월의 제12회 과학기술관계장관회의에서는 바이오 연구개발에 대한 범부처적 종합조정‧기획‧평가의 추진과 관련 부처간 차별적 협조‧연계시스템의 효율화를 위하여 “바이오 연구개발의 효율적 추진전략”을 상정‧확정한 바 있다. 상기 안건에서는 바이오 ‘연구개발’과 ‘산업화 촉진’ 및 ‘국민적 인지’ 등 3대 중점분야의 설정과, 1) 바이오 연구개발에 대한 정책 조정체계의 강화, 2) 세계적 선도‧유망분야에 대한 집중 투자, 3) 바이오 예산운용 방안의 제시와 성과평가체계의 도입, 4) 바이오 산업화 촉진을 위한 전략 수립, 5) 부처간 연계강화를 통한 전주기 인프라의 확충, 6) 신산업 창출을 위한 정책영향 분석 및 환류체계 정비, 7) 바이오에 대한 국민적 인지 확대 등 7대 추진전략이 구체적으로 제시되었다.

이러한 조정의 구체적인 사례로는 「생물·유전자원 국가관리방안」 마련, 식품 의약품 안전성 확보를 위한 식품의약품안전청 예산 확대, 국가적인 현안사항인 소나무재선충 방제기술 개발 관련 예산 확대 등을 들 수 있으며, 현재는 범부처 신약개발 연구개발 총괄조정전략 등을 수립하고자 노력하고 있다.

생물·유전자원 국가관리방안은 국가간 생물자원 확보 경쟁 심화 등 국내외 환경변화에 적극적으로 대응하여 생물자원의 국가자산으로서의 가치를 증대시키기 위하여 현재 각 부처에서 분산 관리하고 있는 생물자원의 효율적 보존·활용 및 정보관리 체제를 구축하고자 마련되었다. 개별 실물 부문, 개별정보 부문 관리는 각 부처가 현 체제로 유지하고, 종합관리는 각 부처 관계자로 「국가생물유전자원종합관리위원회」를 구성하여 과학기술혁신본부에서 담당하도록 조정하였으며<그림 3-1-1-3>, 「국가생물자원정보관리센터」 구축, 「생명공학육성법」 개정, 부처별 생물자원 해외유출 방지 법규 보완 등을 추진하고 있다.

<그림 3-1-1-3> 국가생물유전자원 종합관리 방안 모식도

또 다른 조정 사례로는, 식품 의약품 안전성 확보를 위한 식품의약품안전청의 연구개발 예산 확충을 들 수 있다. 2005년도 식품의약품안전청의 연구개발 예산은 444억 원이었으나 2006년 정부예산안은 546억 원으로 조정되어 예산 요구가 이루어졌다. 이는 전년대비 약 23% 증가로서 2006년 전체 국가 연구개발 예산 평균증가율인 15%를 훨씬 상회하는 수준이다. 이러한 획기적인 예산의 증가는 삶의 질 향상에 대한 국민의 높은 요구수준을 적극적으로 반영하기 위한 안전성평가 기술개발을 지원하기 위한 것으로 전체 생명공학 관련 연구개발사업들에 대한 기술적인 검토를 바탕으로 조정한 것이기에 가능한 것으로 평가되고 있다.

국가적인 현안과제로 떠오르고 있는 소나무재선충 문제의 해결을 위한 연구개발예산의 대규모 확대도 정책적 목표 달성을 위한 좋은 사례가 될 수 있다. 소나무의 AIDS라고 불리기도 하는 소나무 재선충에 의한 피해는 매우 심각하여, 1988년 우리나라에 처음 유입되어 부산 금정산에서 피해가 발생한 이래, 피해면적이 매년 증가 중이며, 2005년 8월 현재 경북 안동까지 북상, 총 22,525 ha의 산림이 피해를 입었다. 일본의 경우, 1905년 최초 발생, 1977년 특별법을 제정하여 대처하였으나, 현재 소나무 전멸 위기를 맞고 있는 상황이다. 피해의 확산 속도와 규모를 고려할 때, 국가적인 차원의 대처가 필요하여 2006년 연구개발 예산 부처 요구액 9.5억 원(산림청 6.5억 원과 농림부 농림기술개발사업 내 3억 원)을 총 54억 원으로 대폭 증액하도록 조정하였고 국립산림과학원 주관으로 산·학·연·관이 모두 참여하는 사업단을 구성하도록 권고하였다. 현재 농림부와 산림청, 국립산림과학원이 사업단의 구성 및 추진방향에 대하여 논의하고 있는 상황이다.

2005년 2월부터 현재까지 진행되고 있는 범부처 신약개발 연구개발 총괄조정전략 수립은 10~15년의 장기간의 투자와 산·학·연·관 등 다방면에 걸쳐 진행되는 신약개발 특성을 고려하여, 신약개발 전주기에 대한 범부처 추진전략을 수립함으로써 신약 관련 연구개발의 효율성을 제고하고자 하는 목적으로 추진되고 있다. 우리나라 제약 시장규모는 약 10조 원(2003년)으로 세계 10위의 규모이나, 시장규모에 비해 국내 기업수가 과다(약 200개 이상)하며, 연구개발 투자비용이 매출액의 3~5% (선진제약사의 경우 10~20%)로서 대부분의 제약사가 신약개발을 위한 임계규모에 미달하는 것으로 파악되고 있다. 우리나라 신약개발 연구에는 과학기술부 선도기술개발사업부터 연구비 지원이 시작되었다고 볼 수 있다. 그 결과로, 2005년까지 국산신약이 11건(동아제약 스티렌 캅셀 등)개발되었으며, 2004년 팩티브 개발로 세계 11번째 신약개발국이 되었으나, 신약개발이 활성화되지 못하고 있는 상황이다. 이를 해결하기 위하여 2005년 2월 범부처 합의를 통한 효율성 제고방안 협의를 시작으로 신약개발 연구현황 파악, 관련 부처 역할 및 연계방안 논의를 진행 중이다. 생명공학 연구개발의 실용화의 상당한 부분이 신약개발로 귀결된다는 점을 비추어 볼 때, 과학기술부, 산업자원부, 보건복지부 등 주요한 부처들이 국가 전체의 전략을 기초로 효율성을 극대화하는 것이 한정된 연구개발 예산 범위 내에서 신약개발 성공을 가능하게 할 수 있다는 목표 하에 추진되고 있다.

라. 앞으로의 생명공학 분야 종합조정 방향

2005년도가 新과학기술행정체계의 출범 및 정착의 단계라고 한다면 다가오는 2006년도는 성숙의 단계라고 할 수 있다. 많은 기대와 걱정 속에서 탄생한 新과학기술행정체계가 뿌리를 내리고 국민소득 2만 불 달성의 견인차가 되기 위해서는 올해에 갖추어진 제도들이 얼마나 정교하게 자리잡고 효과적으로 작동하는가가 관건인 것이다. 그러한 성숙의 단계에서 가장 필요한 것들 중 하나가 여러 기술분야에서 연구개발 사업들이 좋은 성과를 낼 수 있도록 어떻게 종합조정할 것인가이다. 하루하루가 다르다고 할 수 있는 생명공학의 발전은 우리나라에게는 매우 좋은 기회임과 동시에 위기임을 인식하고 국민 삶의 질 향상과 국민경제 발전을 위해 실질적인 성장동력이 될 수 있도록 매진해야만 할 것이다.

이러한 시대적인 요청에 부응하기 위하여 혁신본부를 중심으로 올해에 이어 범부처 생명공학 정책 종합조정, 생명분야 연구개발예산의 효율적인 조정·배분 등을 강력히 추진해 나갈 것이며, 특히 유전체, 단백질체, 뇌연구, 기초의과학, 질환관련 연구 등의 분야에 대하여 종합적이며 심층적인 분석을 진행할 예정이다.

기초생명과학과 보건의료 분야와 함께 생명공학 분야의 한 축을 이루고 있는 농림분야의 연구개발사업에 대해서도 체계적인 검토와 부처간 협의를 통하여 농림분야의 급격한 외부환경변화에 연구개발이 가장 효과적이면서도 적극적인 대응책이 될 수 있도록 실질적인 발전전략을 수립할 예정이다. 또한, 관련부처와 협의하여 선택과 집중의 원칙하에, 여러 가지 농림분야 중 연구개발의 필요성이 높은 분야들을 파악하여 우선순위를 설정하고 중점투자방향을 도출하여 연구개발예산을 차등적으로 지원하고자 한다.

또한, 빠르게 태동하고 있는 새로운 융합기술 분야에 대하여 세계적인 연구 및 정책 동향을 파악하고 각 부처에서 추진하고 있는 융합기술 분야에 대한 연구개발사업을 분석하여 정책적으로 융합기술 분야에 대한 지원방안을 수립할 예정이다.

마지막으로, 생명공학 분야에서 산업화가 지연되고 있는 원인에 대한 고찰을 통해 연구개발에서 시작하여 산업화 및 재투자로 이어지는 선순환구조를 도출하기 위한 전략을 수립하고자 한다.

![]() 생명공학 연구개발 지원정책(과학기술부)

생명공학 연구개발 지원정책(과학기술부)

가. 개요

우리나라에서 정부 차원의 생명공학 육성은 1982년 과학기술부에서 생명공학을 핵심전략기술로 선정하여 특정연구개발사업으로 지원을 시작하면서부터이다. 이후 1983년 「유전공학육성법」(現 「생명공학육성법」)을 제정하여 정부의 생명공학 육성·지원을 위한 법적 기반을 마련하였고, 1985년 동법을 기반으로 한국과학기술연구원(KIST) 부설로 “유전공학센터”(現 “한국생명공학연구원”)를 설립하여 생명공학의 본격적 육성·지원을 시작하였다.

특정연구개발사업은 선도기술개발사업(G7), 중점연구개발사업, 국책연구개발사업, 국가지정연구실사업(NRL), 21세기프론티어 연구개발사업, 나노-바이오기반기술개발사업 등의 연구지원프로그램으로 지원을 확대하고, 1989년부터 기초분야 육성을 위해 우수연구센타(SRC, ERC), 국가핵심연구센타(NCRC), 기초의과학연구센타(MRC) 등의 연구협력센터를 대학 내에 설치하여 연구를 지원하고 있다.

그리고 1993년 12월 8개 부처가 참여한 생명공학 육성기본계획(Biotech 2000, 1994~2007)을 수립하였고 현재 제3단계(2002~2007) 계획을 수립·운영하고 있으며 매년 시행계획을 수립하고 있다. 이와 별도로 뇌연구촉진을 위해 1998년 「뇌연구촉진법」을 제정하고, 5개 부처를 포함한 뇌연구촉진기본계획(Braintech 21, 1998~2007)을 수립하였으며 매년 시행계획을 수립하고 있다.

나. 연구개발 지원 체제

(1) 법적, 제도적 기반

(가) 생명공학 육성법

과학기술부는 유전공학의 연구기반을 조성하여 유전공학을 보다 효율적으로 육성하고 산업화를 촉진하여 국민경제의 건전한 발전에 기여하기 위하여 1983년 「유전공학육성법」을 제정하였다. 그리고 1995년 생명공학 기술의 발전에 따라 법의 적용범위를 유전공학에서 생명공학으로 확대하는 내용의 제3차 개정을 하고 법률명을 「생명공학육성법」으로 개명하였다.

1997년 첨단 생명공학의 기초인 유전체에 대한 관심과 중요성이 증대됨에 따라 생명공학의 영역에 유전체학을 포함하고, 생명공학 분야의 확대로 관련부처에 해양수산부 및 정통부를 추가하는 등 현재까지 제8차 개정을 하여 추진중이다. 생명공학육성법은 생명공학 연구의 기반을 조성하여 생명공학을 보다 효율적으로 육성·발전시키고 그 개발기술의 산업화를 촉진하여 국민경제의 건전한 발전에 기여하게 함을 목적으로 하며, 주요내용은 생명공학 육성기본계획 및 연차별 시행계획의 수립, 생명공학종합정책심의회 설치·운영, 8개 부처(교육인적자원부, 과학기술부, 농림부, 산업자원부, 정보통신부, 보건복지부, 환경부, 해양수산부)의 생명공학 육성시책의 강구 등이다.

(나) 뇌연구촉진법

뇌연구촉진의 기반을 조성하여 뇌연구를 보다 효율적으로 육성·발전시키고 그 개발기술의 산업화를 촉진하여 국민복지의 향상 및 국민경제의 건전한 발전에 기여하기 위하여 ’98년 6월『뇌연구촉진법』을 제정·운영하고 있다.

뇌연구촉진법은 뇌연구 촉진의 기반을 조성하여 뇌연구를 보다 효율적으로 육성·발전시키고 그 개발기술의 산업화를 촉진하여 국민복지의 향상 및 국민경제의 건전한 발전에 기여함을 목적으로 하며, 주요 내용은 뇌연구촉진기본계획 및 연차별 시행계획의 수립, 뇌연구촉진심의회의 구성·운영, 뇌연구 투자의 확대, 5개 부처의(교육인적자원부, 과학기술부, 산업자원부, 정보통신부, 보건복지부) 뇌연구촉진시책 강구 등이다.

(다) 생명공학종합정책심의회, 뇌연구촉진심의회

생명공학육성기본계획을 수립하고, 그 집행 및 조정에 관한 업무를 담당하기 위하여 과학기술부장관 소속하에 8개 부처 차관 및 민간전문위원으로 구성된 “생명공학종합정책심의회”(위원장: 과학기술부장관)를 두어 생명공학에 대한 전반적 계획수립 및 조정을 하고 있다.

또한 뇌연구촉진기본계획수립, 예산확대방안, 뇌연구인력개발 및 교류 등을 심의하기 위하여 과학기술부 소속하에 과학기술부 차관이 위원장이며 4개 부처 국장 및 민간위원으로 구성된 뇌연구촉진심의회를 두어 뇌연구촉진법에서 위임된 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 뇌연구에 관한 중요사항을 심의·조정하고 있다.

(2) 한국생명공학연구원

과학기술부는 「유전공학육성법」에 근거하여 1985년 2월 30명의 연구원으로 KIST 부설로 유전공학센터를 설립하여 유전공학연구를 본격적으로 지원 육성하기 시작하였다. 이후 1990년 12월 KIST 부설 유전공학연구소로 명칭을 변경하였고, 유전공학육성법이 생명공학육성법으로 개정되어 1995년 3월 KIST 부설 생명공학연구소로 명칭을 변경하고, 1999년 5월 기초기술연구회 산하 생명공학연구소로 독립하였다. 2001년 1월 기초기술연구회 산하 생명공학전문연구원으로 승격하였고 현재는 정부출연연구소로 과학기술부에 소속되어 있다. 주요 연구분야는 유전체, 단백체, 세포체, 바이오의약, 바이오소재, 융합생명연구등의 생명공학 첨단연구 및 핵심원천기술의 개발, 보급이며 이외에도 공공지원 등에 950여명(정규직원 300여명, 박사 190여명)의 연구원 및 직원이 종사하며 총예산은 약 980억원이다. 현재 지방 분원 및 오창 제2캠퍼스 건립이 추진되어 명실상부한 국내 최고의 생명공학 전문연구기관으로 위상을 제고키 위해 노력 중이다.

(3) 생명공학육성기본계획 및 시행계획 수립

(가) 생명공학육성기본계획

과학기술부는 「생명공학육성법」 제4조에 근거하여 생명공학 분야의 효율적인 연구개발 촉진을 위하여 ’94년부터 범국가적인 “생명공학육성기본계획(Biotech 2000, 1994~2007)”을 수립하여 시행하고 있다.

<그림 3-1-2-1> 생명공학 육성 추진체계

생명공학전문기관 조정협의회 | ○주관 : 과 기 부 ○협조 : 교육부, 농림부 산자부, 정통부 복지부, 환경부 해양부 | -생명공학종합 정책심의회 | 생명공학육성 기본계획 | ||||||||||||||||||||||||||||

생명공학육성 연도별 시행계획 | |||||||||||||||||||||||||||||||

산 업 계 | 연 구 계 | 학 계 | |||||||||||||||||||||||||||||

○생명공학연구조합 ○바이오산업협회 ○바이오벤처협회 ○기타 관련회사 | ○한국생명공학연구원 ○기타 국·공립 연구기관 | ○대학연구소 ○우수연구센터 (SRC, MRC, NCRC, ERC) | |||||||||||||||||||||||||||||

기본계획의 전체목표는 총16조 924억 원(정부 6조 4,134억원, 민간 9조 6,790억 원)을 투자하여 2000년대 초까지 우리기술을 선진국 수준으로 높이고, 세계 생명공학시장에 우리기술로 도전하여 5% 이상 점유하는 것이다. 현재는 제3단계(2002~2007) 기본계획을 수립하여 추진중이며(1단계: 1994~1997, 2단계: 1998~2001) 총 12조 9,075억 원(정부 5조 1,620억 원, 민간 7조 7,455억원)을 투자할 예정이다. 동계획은 과학기술부 주관으로 교육인적자원부·농림부·산업자원부·정보통신부·보건복지부·환경부·해양수산부 등 8개 부처가 공동 추진하고 있으며 추진체계<그림 3-1-2-1>과 전략은 <그림 3-1-2-2>와 같다.

(나) 생명공학육성 연도별 시행계획수립

과학기술부는 『생명공학육성법』 제5조에 근거하여 관계부처와 합동으로 생명공학육성기본계획에 따른 연도별 “생명공학육성 연도별 시행계획”을 매년 수립하여 시행하고 있다.

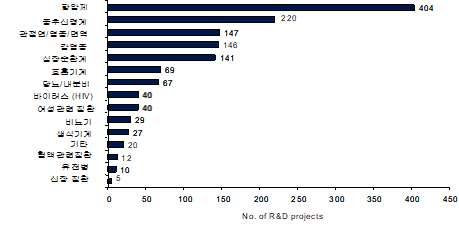

2005년도 시행계획의 주요내용은 과기부 등 8개 부처에서 총 7,086억원을 투입하여 기초·융합·보건의료·농축산·식품·환경·해양 생명공학분야, 제조·생물공정분야, 생물정보분야 등의 연구개발과, 국가유전체정보센터 등의 공공 R&D 인프라 구축사업을 지원하며 부처별 연구개발 투자실적 및 계획은 <표 3-1-2-1>과 같다.

다. 주요 연구개발 프로그램

(1) 기초과학연구사업

<표 3-1-2-1> 부처별 연구개발 투자실적 및 계획 | ||||||||||