2007 생명공학백서

- 발행일 2007-12-28

- 출처 백서2007(총서 제66권)

- 담당자 김영철 ( 042-879-8379 / yckkr@kribb.re.kr )

- 조회수 14709

-

키워드

#생명공학백서

-

첨부파일

-

2007생명공학백서.pdf

(다운로드 766회)

바로보기

2007생명공학백서.pdf

(다운로드 766회)

바로보기

-

개요

● 추진목적

차세대 성장동력으로 주목받고 있는 생명공학 분야의 주요 정책 및 R&D 현황, 국내외 동향과 전망 등 우리나라 생명공학 전반의 정보를 체계적으로 종합하여 국민들에게 제공

● 개요

’05년도 생명공학백서 발간(두번째) 이후 ’07년 상반기까지 진행된 국가 생명공학의 주요 성과 및 발자취를 종합적으로 정리·수록

특히 ‘Bio-Vision 2016’의 의의 및 주요 내용을 특집으로 소개하여, 2016년까지의 생명공학 비전과 목표 제시

● 세부내용

- 국가 중장기 생명공학 정책방안에 따른 중점분야를 중심으로 관련 시책의 추진실적, 현황 및 전망 등을 체계적으로 정리

- 국내·외 최신 동향정보를 소개하고, 향후 비전을 조망

- 관련 법령, 기초통계 및 관련 정보를 수록

- 제1차 생명공학육성기본계획(’94∼’06)의 추진 성과 및 의미를 분석하여 함께 소개

과학기술부에서는 '2007 생명공학백서'를 발간하였습니다.

본 백서의 주요 내용은 Bioin 홈페이지 외 과학기술부 홈페이지(www.most.go.kr)에서도 e-book으로 홍보되고 있으며, 특히 정부간행물판매센터를 통하여 판매도 병행하고 있으니 여러분들의 많은 관심 부탁드립니다.

첨부파일 다운로드가 안되시는 이용자께서는 아래 링크를 클릭하세요~!

21세기는 과학기술이 중심이 되는 지식기반사회이다. 한편 인류는 화석연료의 고갈로 인한 에너지 문제, 에이즈 및 사스(SARS)와 같은 새로운 질병의 창궐, 대기오염 등 환경파괴로 인한 지구 온난화 현상 등 새로운 도전에 직면해 있는 양상이다.

이러한 시기에 생명공학은 인류가 당면하고 있는 많은 고민을 해결할 수 있는 과학기술 분야이자 정보통신 이후 세계경제를 주도할 핵심 성장동력으로 인식되고 있다. 전문가들은 세계경제가 농업경제, 산업경제, 공업경제, 정보/디지털경제를 거쳐 2020년경에는 바이오 경제에 진입할 것으로 전망하고 있다.1) 또한 고령화 시대에 맞춤의약·바이오장기 등을 통한 국민의 복지 향상, 생태계복원기술 개발 등 환경·에너지 문제에 대한 대처, 고품질 식품 공급 등을 통한 식량 안보에 대한 대비, 바이오테러 대응 등 생명공학은 다양한 분야의 인류 난제를 극복하는 데 기여할 수 있는 핵심기술로 주목받고 있다.

최근에는 post-genome 시대에 따른 신기술이 등장하고 있다. 특히, ‘Gene to Life’와 같이 생명현상에 대한 총체적 연구가 이루어지고 있으며 IT, NT 등 첨단기술과 융합하여 신기술이 창출되는 융합화와 기술혁신이 가속화되고 있다. 세계 생명공학 관련 시장도 연평균 12.3%로 급성장하면서 시장이 확대되고 있다.

미국, EU, 일본 등 주요 선진국은 생명공학의 육성과 산업화를 위해 정부 차원에서도 적극적인 지원을 하고 있고, 중국은 2005년에 ‘2020년 생명공학기술 강국과 바이오산업대국 건설’을 목표로 하는 마스터플랜을 발표하기도 하였다.

우리 정부도 생명공학을 국가 차원에서 육성하고자 1983년 생명공학육성법(‘유전공학육성법’에서 명칭 변경)을 제정하였고, 이로부터 10년 뒤인 1994년에는 「제1차 생명공학육성기본계획(Biotech 2000)2)」을 수립하여 본격적인 생명공학 지원에 나서게 되었다. 2006년 11월에 수립된 제2차 생명공학육성기본계획(Bio-Vision 2016)3)은 제1차 생명공학육성기본계획(Biotech 2000)에 이어 향후 10년의 생명공학 육성 비전과 정책방향을 제시한 정부 차원의 중장기 계획으로,4) 8개 부처의 21개 관련 계획을 포괄하는 생명공학 분야의 상위 계획이다.

특히 제1차 생명공학육성기본계획(Biotech 2000) 동안 확보된 연구기반을 바탕으로 ‘세계적인 원천기술을 확보’하고 ‘산업화를 위한 핵심 인프라 강화’에 역점을 두어 세계 생명공학을 ‘선도(leading)’해 나가기 위한 새로운 전략이 필요한 시점에서, 제2차 생명공학육성기본계획(Bio-Vision 2016)은 그간의 성과평가와 국내·외 환경 분석 등을 통해 「건강한 생명중심 사회와 풍요로운 바이오 경제 구현」을 비전으로, 세계 7위의 논문 및 특허기술 수준 제고, 60조원 규모의 시장 창출 등을 목표로 제시하고 있다.

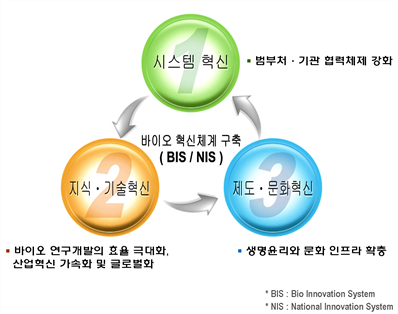

또한 이러한 비전과 목표를 구현하기 위하여 ① 국가 생명공학 육성체계 혁신, ② 연구개발 선진화 기반 확충, ③ 바이오산업의 발전 가속화 및 글로벌화, ④ 법/제도 정비 및 국민 수용성 제고 등 4대 전략과 14대 실천과제를 수립하고 생명과학, 보건의료, 농축산․식품, 산업공정/환경·해양, 바이오융합 등 5개 분야별 세부계획을 마련하였다. 앞으로 정부는 매년 시행계획을 수립하여 구체적인 사업을 추진하게 된다.

제2차 생명공학육성기본계획(Bio-Vision 2016)은 그동안 조성된 연구기반을 바탕으로 원천기술을 확보하고, 산업인프라를 구축하여 바이오 경제 시대를 준비하는 중장기 계획이라는 점에서 의의가 있다. 무엇보다 향후 10년의 생명공학 비전을 제시하고 생명공학 분야 산업체 및 관련 종사자, 연구소, 관련 대학 및 학생, 그리고 일반국민의 생명공학에 대한 신뢰와 믿음을 제고하는 데 기여할 수 있기를 기대한다.

|

◉ 제2차 생명공학육성기본계획(Bio-Vision 2016)의 미래상(예시) 【생명과학 분야】 노벨상을 수상하는 생명과학자 탄생 기대

【보건의료 분야】 치료중심에서 예방중심으로 변화하여 조기진단을 통한 개인 맞춤형 치료 시대 개막 - 자궁경부암 예방백신 ‘가다실’과 같이 다양한 암 조기진단 및 예방기술이 개발되어 국민들이 암의 공포로부터 벗어나게 될 것으로 기대됨

【농축산·식품 분야】 조류독감, 광우병 걱정 없는 안전한 먹을거리가 국민들에게 제공되는 사회 기대 - 형질전환 동·식물개발로 우수품종이 개량되고, 세계적으로 경쟁력을 갖는 농축산물을 생산·수출하게 될 것으로 기대됨

【산업공정/환경·해양수산 분야】 바이오매스에서 바이오에너지를 생산하고, 환경오염을 사전에 방지하여 생태계환경이 깨끗하게 보전되는 쾌적한 환경을 갖게 될 것으로 기대

【바이오융합】 암세포만을 공격하는 나노미사일, 그리고 혈관 속을 돌아다니며 질병을 치료하고 수술하는 나노기계의 등장 - 원격의료시스템으로 환자의 건강정보가 병원으로 전달되고 병원에서는 진찰정보를 환자에게 무선으로 송신하는 “유비쿼터스 헬스케어”가 실현될 것으로 기대.

|

* 2010년 이후는 기술융합 가속화 등으로 합성신약이 바이오의 범주에 포함되어 시장규모는 급성장할 것으로 예상(12.5조원은 합성신약을 포함한 2005년 시장규모임)

출처 : 제2차 생명공학육성기본계획(Bio-Vision 2016), 과학기술부, 2006(생명공학정책연구센터 재가공)

2006년으로 제1차 생명공학육성기본계획(Biotech 2000, 1994~2006)이 종료됨에 따라 생명공학육성법 제4조에 근거, 과학기술부 주관으로 총 8개 부처가 참여하여 제2차 생명공학육성기본계획(Bio-Vision 2016, 2007~2016)을 수립하게 되었다.

※ 관계부처 : 교육인적자원부, 과학기술부, 농림부, 산업자원부, 정보통신부, 보건복지부, 환경부, 해양수산부(생명공학육성법 제13조)

제2차 생명공학육성기본계획(Bio-Vision 2016)은 관계 부처의 생명공학관련 계획을 종합, 체계화한 상위계획으로서 장기적 비전과 전략에 따라 생명공학 육성을 위한 기본 정책지침으로서의 역할을 수행하게 된다.

생명공학육성기본계획의 주요 추진경과는 아래와 같다.

▪2006년 3월 : 생명공학육성기본계획 수립을 위한 기획연구 착수

▪2006년 4월 25일 : 정책수요 반영을 위한 토론회 개최

※ 토론회를 녹화하여 웹사이트(www.sntnet.or.kr)에 게재, 의견수렴 병행

▪2006년 4~8월 : 초안 작성

※ 총괄추진위원회 2회, 5개 분과별 위원회 각 4회 등 개최

※ 생명공학육성기본계획에 대한 성별영향평가 추진(2006년 7월~2006년 11월)

▪2006년 9월 : 기본계획(안)에 대한 사이버 공청회(9월 5일~30일), 권역별 공청회

※ 9월 11일(영남권), 9월 12일(호남권), 9월 15일(중부권), 9월 25일(서울)

▪2006년 9~10월 : 관계부처 협의

▪2006년 10월 : 기본계획 별칭 공모

▪2006년 11월 15일 : 생명공학종합정책심의회 심의 및 확정

국내 생명공학 분야는 지난 10여 년간 제1차 생명공학육성기본계획(Biotech 2000, 1994~2006)의 적극적인 추진에 힘입어 비교적 짧은 기간과 선진국 대비 부족한 연구 환경에도 불구하고 가시적인 성과를 창출하면서 괄목할만한 성장을 하였다.

정부의 연구개발투자는 1994년 536억원에서 2006년 8,021억원으로 연평균 23% 증가율을 보이며 투자계획 대비 93%의 실적을 보였다. 생명공학 우수인력 배출도 크게 증가하여 1999년 6,700명에서 2006년에는 9,700명으로 1.5배 증가하였다.

인적․물적 투자 증대를 바탕으로 과학기술경쟁력 또한 제고되었다. SCIE5) 기준 국제 논문 순위는 1994년 세계 29위에서 2005년 13위로 크게 증가하였고 기술의 질적 측면을 고려한 특허기술력 지수에서도 21위(1994~1997)에서 14위(2002~2005)로 상승되었다.

이런 기초과학 역량을 바탕으로 최근에는 산업적 성과도 태동되고 있다. 1999년을 시작으로 총 12개의 신약개발 및 1개의 글로벌 신약 개발에 성공하였고, 국내 제약시장 규모는 1994년 1,700억원에서 2005년 2.7(12.5조원)6)조원으로 10배 이상 성장하였다. 시장성장과 함께 관련 제약회사 300개, 바이오 벤처 600여 개, 기능성 식품업체 250개가 활발히 활동하고 있다.

출처 : 제2차 생명공학육성기본계획(Bio-Vision 2016), 과학기술부, 2006(생명공학정책연구센터 재가공)

Post-genome시대의 신개념 과학·기술 출현 및 첨단 IT, NT(BIT, BNT, BINT) 등의 과학․기술 융합화를 통한 기술혁신 가속화를 통하여 예방의학, 맞춤의약, 재생의학 등 다양한 의․약학적 분야가 출현하였다. 또한 생명공학을 차세대 성장동력으로 육성하기 위한 차세대 성장동력사업 등 범부처 공동연구 사업이 확대되고 있으며, 부처별로 다양한 육성정책을 추진하고 있다.

출처 : 제2차 생명공학육성기본계획(Bio-Vision 2016), 과학기술부, 2006(생명공학정책연구센터 재가공)

주요 선진국 또한 생명공학을 차세대 국가성장산업으로 인식하고 육성을 위한 다양한 추진 전략을 수립하고 있다.

미국의 경우 세계 1위의 기술우위를 바탕으로 연방정부 중심의 육성 정책을 강화하고 2006년 보건 분야 R&D예산으로 296억 달러를 배정하기도 하였다. EU는 EU 차원의 종합발전전략을 수립하여 국가간 협력과 경쟁 체제를 병행하는 방식으로 생명공학 육성정책을 추진하고 있으며, 제7차 Framework(2007~2013) 계획 수립을 통해 95.2억 유로를 생명공학 육성에 투자할 계획이다. 일본은 바이오산업화 전략을 추진하여 산업화 연계를 가속화하고 제3차 과학기술기본계획에서 생명공학 분야를 종합육성 분야로 선정하여 전략적으로 육성하고 있다.

제2차 생명공학육성기본계획(Bio-Vision 2016)은 제1차 생명공학육성기본계획(Biotech 2000)으로 확보된 “연구기반”을 바탕으로 “세계적 원천기술 확보”, “산업화를 위한 핵심 인프라 강화”를 목표로 하고 있다.

출처 : 제2차 생명공학육성기본계획(Bio-Vision 2016), 과학기술부, 2006(생명공학정책연구센터 재가공)

이를 위해 우선 원천기술 확보 등 국가의 전략적 목적을 분명히 하고 이에 따라 범부처적 종합조정 및 예산 배분 시스템을 효율화하고자 한다. 무엇보다 제1차 생명공학육성기본계획(Biotech 2000) 기간 중 선진기술 도입(Catch up)에 의한 연구기반 조성에 이어 세계적 주도(Leading)를 위한 창조・원천기술 확보 전략을 더욱 강화해 나갈 계획이다.

또한 기초연구성과의 산업적 활용을 전략적으로 지원하며, 특히 기업 등 민간 수요가 높은 핵심 인프라를 확충하고자 한다. 아울러 바이오안전성 및 생명윤리, 연구진실성 등에서 선진국 수준의 제도적 기반을 정비하여 국민의 신뢰를 기반으로 한 발전을 추진할 것이다.

제2차 생명공학육성기본계획(Bio-Vision 2016)은 국가 생명공학 육성체계 혁신, 연구개발 선진화 기반 확충, 바이오산업의 발전가속화 및 글로벌화, 법․제도 국민수용성 제고의 4대 추진전략과 추진전략에 따른 14개 실천과제로 구성되어 있다.

|

전 략 |

실천과제 |

|

국가 생명공학육성 추진체계 혁신 |

① 생명공학 분야 전략적 투자 강화 및 효율화 ※ 국가기획과 연계된 예산운용 및 목적 지향적 관리체계로 전환 ② 범부처 종합 조정 기능 강화 ※ 주요 사안별 역할분담, 의제별 갈등관리카드 운영 등 ③ 생명공학 정책 분석평가 체계 확충 ※ 생명공학 표준분류체계 정비, 연구기획․평가체제 강화 |

|

연구개발 선진화 기반 확충 |

① 국가생명공학 기초연구 역량의 선진화 ※ 핵심원천기술, 융합기술 등 지원 강화 ② 환경변화에 대응한 생명공학 인력 양성 강화 ※ 기초의약학 및 융합・신생기술 인력 양성 강화 ③ 국제공동연구 및 국제 협력 활동의 내실화 ※ 생명공학관련 국제적 규범 제정 논의에 적극 참여 등 ④ 생명공학 연구개발 인프라의 확충 ※ 생명자원 종합관리대책 추진 등 |

|

바이오산업의 발전 가속화 및 글로벌화 |

① 생명공학 실용화/산업화 연구개발 지원 가속 ※ 임상단계의 정부지원 강화 ② 바이오기업 경쟁력 제고 및 글로벌화 ※ 선진기업 유치 및 해외시장 진출 지원 등 ③ 바이오산업 인프라 확충 ※ 산업계 및 지역 수요가 높은 주요 인프라 확충 ④ 기술이전 활성화 및 바이오산업 지원제도 정비 ※ 바이오제품 생산․유통․무역 관련 제도의 재정비 등 |

|

법/제도 정비 및 국민 수용성 제고 |

① 생명공학 연구윤리 및 진실성 문화 정착 ※ 연구윤리․진실성 검증시스템 정착 ② 생명윤리 및 바이오안전성 법‧제도 정비 ※ 기술영향평가 활성화 등 ③ 국민 홍보․인지도․문화 저변 확대 ※ 정보포탈 구축 및 대국민 정보제공 서비스 강화 등 |

출처 : 제2차 생명공학육성기본계획(Bio-Vision 2016), 과학기술부, 2006(생명공학정책연구센터 재가공)

계획기간(2007년~2016년) 중 기존 사업의 확대와 연구개발, 공공 인프라 확충, 바이오 신산업 창출을 위한 신규 사업에 총 14조 2,881억원(국고)이 소요될 것으로 추정되고 있다. 단, 연차별 투자소요는 예산편성 및 국가재정운용계획 수립 과정에서 변경될 수 있으며 정부는 매년 시행계획 수립을 통하여 부처별 투자실적을 평가할 예정이다

[투자계획]

(단위 : 억원)

|

구 분 |

계 (2007~2016) |

2007년 |

2011년 |

2016년 |

|

생명공학 분야 투자 |

142,881 |

8,713 |

12,764 |

21,843 |

|

- 연구개발 - 인프라 |

104,661 38,220 |

6,578 2,135 |

9,382 3,382 |

15,509 6,334 |

출처 : 제2차 생명공학육성기본계획(Bio-Vision 2016), 과학기술부, 2006(생명공학정책연구센터 재가공)

또한 2007년~2016년까지 10년간 총 13만 7,900명(연평균 5.4% 증가)의 생명공학 분야 석․박사 인력 배출을 목표로 하고 있으며, 생명공학 25.1%, 보건의료 29.7%, 농축산·식품 19.6%, 산업공정/환경·해양수산 9.0%, 융합 16.6%의 분야별 인력을 배출할 예정이다.

[고급인력(석·박사) 배출 예측]

(단위 : 명)

|

영 역 |

계 (2007~2016) |

2007년 |

2011년 |

2016년 |

연평균 증가율 |

|

졸업자 배출 |

137,900 (101,300) |

10,800 (7,900) |

13,200 (9,700) |

17,300 (12,700) |

5.4 |

주) 괄호안의 수치는 석사인력을 나타냄

※ 추정 근거(통계 출처 : 국가교육통계정보센터)

(저출산으로 인해 생산인구는 2016년, 총인구는 2020년을 기점으로 감소할 것으로 예측)

출처 : 제2차 생명공학육성기본계획(Bio-Vision 2016), 과학기술부, 2006(생명공학정책연구센터 재가공)

가. 생명공학 투자

정부의 적극적인 육성정책에 따라 생명공학 분야에 대한 투자는 지속적으로 증가하는 추세로, 제1차 생명공학육성기본계획(Biotech 2000)이 수립된 1994년 이후 2006년까지 정부 투자는 총 4조 3천억원으로 연평균 23%의 증가율을 보이고 있다. 동 기간 과학기술 분야 예산 증가율은 11%로 생명공학 분야 투자는 상대적으로 높은 증가추세를 유지하고 있다.

[연도별 투자 실적]

출처 : 연도별 생명공학육성시행계획, 과학기술부, 2007(생명공학정책연구센터 재가공)

제1차 생명공학육성기본계획(Biotech 2000)상의 투자계획 대비 실적은 93%로 무난한 실적을 보이고 있으며, 관련 부처도 확대되어 현재 과학기술부, 산업자원부, 보건복지부, 농림부 등 8개 부처가 참여하고 있다.

(단위 : 억원)

|

1단계 (1994~1997) |

2단계 (1998~2001) |

3단계 (2002~2006) |

||||||

|

계획 |

실적 |

비율 |

계획 |

실적 |

비율 |

계획 |

실적 |

비율 |

|

5,000 |

3,856 |

77% |

6,149 |

8,976 |

146% |

38,020 |

30,578 |

80.4% |

출처 : 연도별 생명공학육성시행계획, 과학기술부, 2007(생명공학정책연구센터 재가공)

부처별 투자는 주관부처인 과학기술부가 41.2%(17,873억원)로 가장 많은 투자를 하고 있으며, 산업자원부 18%(7,800억원), 보건복지부 16.5%(7,184억원), 농림부12.8%(5,556억원) 순으로 투자하고 있다.

분야별로는 생명공학과 보건의료 분야의 비중이 전체의 63.7%로 높은 점유율을 나타낸다. 보건의료 33.8%(1조 4,658억원), 생명공학 29.9%(1조 2,990억원), 농림수산 29.8%(1조 2,893억원), 바이오융합 6.5%(2,841억원) 순으로 투자되고 있으며, 성격별로 분류할 경우 기초연구 43%, 응용연구 32%, 개발연구 25%로 상대적으로 기초연구 지원 비중이 높다.

나. 생명공학 인력

생명공학 분야 인력은 2005년 기준 30,652명으로 양적인 측면에서 부족하지 않다고 평가되고 있다. 전문대학 이상 생명공학 관련 졸업자는 1999년 28,052명에서 2002년 29,590명으로, 2005년에는 30,652명으로 증가하고 있다. 신규 배출 인력 중 우수인력인 석․박사 비중은 20% 정도의 일정 수준을 유지하고 있으며, 이중 여성의 비중은 1999년 29%에서 2005년 38%로 크게 증가하였다. 그러나 우수인력 중 여성 비율은 선진국과 비교했을 때 아직 미흡한 실정이다.

생명공학 인력 배출은 충분하나 신생․융합기술 등 첨단 인력과 산업현장 수요 전문 인력은 미흡한 실정이다. 바이오신약․장기 발전을 견인할 핵심인력은 2010년 7천명 이상 부족할 것으로 전망되고 있으며 cGMP 공정, 위해성평가, 품질관리 등 생산전문 인력이 부족한 것으로 분석되고 있다.

생명공학 분야 산업 발전에 따라 산업인력(연구직, 생산직 포함)은 지속적인 증가 추세에 있다. 2004년 기준 총 인력은 12,138명으로 연평균 17.7%(1997~2004)의 높은 증가율을 나타낸다. 또한 생명공학 인력구조는 고학력 위주의 구조적인 특성을 보유하고 있다. 주력 기간산업의 경우 석․박사 인력의 비중은 14.7%인 것에 반해 바이오산업은 57.7%를 나타낸다.

가. 공공인프라 구축

제1차 생명공학육성기본계획(Biotech 2000) 기간 동안 정부는 민간에서 자체적으로 추진하기 어려운 대형 공공인프라 구축을 단계별로 확대하여 왔다. 인프라 부분 투자는 1998년 121억원에서 2006년 1,600억원으로 13배 증가하였으며, 최근 다양한 기술과 산업화에 부응한 부처별 인프라 투자가 활성화되는 추세이다.

[생명공학관련 부처별 주요사업 현황]

출처 : 연도별 생명공학육성시행계획, 과학기술부, 2007(생명공학정책연구센터 재가공)

나. 국가 생명공학 클러스터 확충

지역 바이오산업 활성화를 위해 지역별 특성에 적합한 바이오산업 클러스터 구축도 적극 추진되고 있다. 산업정책 차원에서 9개 바이오벤처기업지원센터, 지역균형 발전차원에서 15개 바이오지역특화센터를 설립하였고 대전․충청권, 강원․경상권, 전라․제주권의 지역별 클러스터를 구축하여 특화된 연구개발을 추진하고 있다.

최근 중앙정부 및 지자체 공동의 대규모 특화 클러스터가 속속 구성되고 있다. 국책기관과 산학연 협력을 통한 선진 바이오 혁신클러스터 육성을 목표로 하는 ‘오송 생명공학단지’와 바이오메디컬 산업의 기술혁신 및 경쟁력 확보를 위한 ‘인천 바이오메디컬 허브’가 대표적이다.

다. 주요 제도 개선실적

제1차 생명공학육성기본계획(Biotech 2000)의 단계별로 보면, 1단계(1994~1997)는 생명공학육성법 개정(1995)을 통한 기반조성 및 제도적 절차가 마련된 ‘생명공학 육성을 위한 제도 정비의 시기’이다. 2단계(1998~2001)는 유전자 변형 농산물 개발 및 유통 등 국제적 이슈가 활발했던 시기로 ‘생명공학 안전성․생명윤리 논란의 확산기’라고 볼 수 있다. 마지막으로 3단계(2002~2006)는 생명윤리 및 연구진실성 등의 이슈가 부각되는 등 급변하는 생명공학 분야의 이슈 및 국제 규범에 대응하기 위한 ‘국제 규범 수준의 제도 정비 노력기’이다.

[제1차 생명공학육성기본계획(Biotech 2000) 단계별 규범 이슈]

|

구분 |

1단계(1994~1997) |

2단계(1998~2001) |

3단계(2002~2006) |

|

규범 이슈 |

․생물다양성협약 체결 ․신(新) 국제무역질서에의 대응 ․“생물자원전쟁”의 가능성에 대비 ․복제양 돌리 탄생으로 윤리 문제 태동 |

․생명공학 안전성 관련조치 ․유전자 특허에 대한 논란 ․생명공학 안전성 관련 국내 법령 및 제도의 정비

|

․생명윤리법 제정을 둘러싼 사회적 갈등 ․ELSI 프로그램 추진 ․연구윤리․진실성 문제 대두

|

|

제도 개선 실적 |

․생물다양성협약 가입 (1994) ․생명공학육성법 개정 (1995) ․유전자재조합실험지침 제정 (1997)

|

․“유전자재조합식품․식품첨가물 안전성평가자료 심사지침”시행(1999) ․유전자재조합식품 등의 표시 기준 고시(2000) ․유전자 변형 생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률 제정(2001) ․유전자 변형 농산물 표시 요령 고시(2000) ․유전자 변형 농산물 표시제 시행(2001) |

․생명윤리 및 안전에 관한 법률 제정(2004) 및 시행(2005) ․유전자 변형 생물체의 이동 등에 관한 법률 시행령 및 시행규칙 제정(2006) ․연구윤리․진실성 확보를 위한 가이드라인 제정 추진(2006) |

출처 : 제2차 생명공학육성기본계획(Bio-Vision 2016), 과학기술부, 2006(생명공학정책연구센터 재가공)

선진국과의 협력 및 정보교류의 확대를 위한 침팬지 유전체(HCCGP), 벼 유전체 해독(IRGSP), 휴먼 프론티어(HFSP), 인간프로테옴(HUPO) 등 국제협력 사업에의 참여가 증가하고 있다. 또한 미국 등 선진국에 바이오벤처기업 해외 진출거점을 마련하여 공동연구․기술교류 및 마케팅을 지원하기 위해 노력하고 있으며, 해외 현지 공동연구센터 설립을 통한 기술교류 및 연구자원 확보에 힘쓰고 있다.

해외 우수 연구기관의 국내 유치 및 투자 유치를 위한 다양한 지원정책에 힘입어 파스퇴르연구소(2004), 이화학연구소 협동연구센터(2005) 등의 세계적인 바이오 연구기관이 국내에 설립된 바 있다. 또한 셀트리온(벡스젠 30백만 달러 투자 유치), 녹십자 백신(베르나 바이오텍, 10백만 달러 투자 유치) 등 다국적 바이오기업의 투자유치가 이루어진 바 있다.

글로벌 연구개발 네트워크 구축을 위한 외국정부와의 정부 간 바이오산업협력협정(MOU) 체결 및 국가 간 협력센터 구축에 있어, 한․중협력연구센터(1998, 한국생명공학연구원)가 설치되는 등 7개국의 협력센터․창구가 구축되는 등 성과가 창출되었다.

가. 논문 성과 측면

생명공학 분야 SCIE 논문 수는 1994년 420건으로 29위에 머물렀으나, 2005년 한해 총 4,089건의 논문이 발표되어 13위로 크게 상승하는 등 양적인 성장을 이뤘다. 또한 세계 유명저널인 NSC(Nature, Science, Cell) 게재 논문 수도 최근 크게 증가하고 있어, 우리나라 생명공학 분야 논문이 양적․질적으로 향상되고 있음을 알 수 있다.

세계 상위 30개 국가 간 상대비교에서 우리나라의 생명공학 분야 총 논문 산출량 수준은 지속적으로 제고되고 있으나, 논문 피인용 지수로 본 질적 수준에서는 경쟁국과의 격차가 존재하여 질적 도약이 필요하다.

[논문 성과 현황(NSC 및 SCIE 논문 중심)]

출처 : 한국생명공학연구원, 2006(생명공학정책연구센터 재가공)

나. 특허 성과 측면

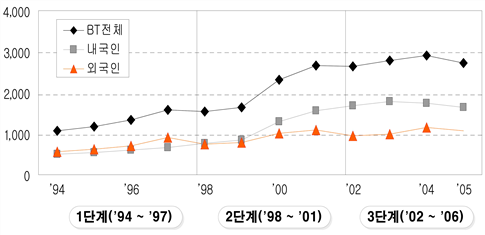

제1차 생명공학육성기본계획(Biotech 2000)이 착수된 이후 생명공학 분야 특허는 1단계 기간 미미한 실적이 보이다가 2단계에 들어 본격적으로 증가하기 시작하였다. 미국 등록특허 기준 한국 생명공학 분야 특허건수는 1단계(1994~1997) 47건, 2단계(1998~2001) 178건, 3단계(2002~2005) 207건으로 특허 창출 역량이 크게 증가하였다. 또한 기술력지수에 의한 한국의 기술수준은 1단계(1994~1997) 21위, 2단계(1998~2001) 17위, 3단계(2002~2005) 14위로 상승하는 등 한국의 생명공학 특허는 양적․질적 성장 추세에 있다.

3단계 기간 동안 응용 분야별 특허기술력은 농업 분야가 51.9로 가장 높으며, 그 뒤로 의약 분야 36.0, 공정 분야 31.7, 기초 분야 14.7순으로 분포되어 있다. 농업(2단계 13위 → 3단계 7위) 및 환경 분야(1단계 22위 → 2단계 9위 → 3단계 4위)의 기술경쟁력 제고가 두드러진다.

한편, 국내 특허청에 출원된 생명공학 분야 특허는 제1차 생명공학육성기본계획(Biotech 2000)의 시작 연도인 1994년 이후 외국인에 의한 특허출원이 우세하다가 1998년을 기점으로 내국인의 국내특허 출원이 외국인을 능가하기 시작하였다.

출처 : 한국특허정보원, 2006(생명공학정책연구센터 재가공)

가. 시장규모

* 1) 05년 2.7조원은 의약품시장 중 바이오신약 분야만 포함한 것이고, 12.5조원은 합성의약 시장규모를 합한 것임

출처 : 연차별 국내 생물산업통계, 산업자원부. 바이오산업, 산업․전망세미나

자료(2005), 한국바이오산업협회. 미래 Trend와 제약산업(2005), LG경제연구원

국내 바이오시장(생산) 규모는 2005년 기준 2.7조원으로 1994년 1,700억원에서 연평균 28.3%의 높은 성장률을 보이며 성장하였다. 2005년 바이오시장규모는 의약품 시장 중 바이오신약 분야만 포함한 액수로, 합성의약까지 포함한 바이오시장규모는 12.5조원이다.

국내 생산규모는 생물의약과 바이오식품이 84%의 점유율을 보이며 집중된 양상을 보인다. 상대적으로 적은 규모이나 생물전자 분야의 규모가 최근 크게 확장되고 있다(2002년 대비 2004년 증가율 : 생물전자 293%, 생물의약 52%, 생물화학 45%).

나. 산업구조

국내 바이오산업 업종별 기업 분포는 생물의약, 바이오식품, 생물화학 순으로 분포되어 있으며, 최근 생물전자 등 신 기술 분야의 기업 수가 뚜렷한 증가 추세에 있다. 2004년 기준 생물의약 기업은 234개, 식품 183개, 화학 145개, 환경 102개, 기타 127개로 생물의약 관련 업체가 가장 많이 존재하며, 생물전자 분야 기업 수는 2003년 7개에서 2004년 33개로 약 5배 증가하였으며, 바이오에너지․자원 분야 기업 수는 2003년 16개에서 2004년 52개로 증가하는 등 생물전자 등 신기술 분야의 증가 추세가 두드러진다.

2006년 기준으로 600여 개의 벤처기업이 활동하고 있으며, 이중 42개 기업이 코스닥에 등록되었다. 바이오벤처는 2000년 전후 붐을 형성하면서 빠르게 증가하였으나 최근 둔화 추세이다. 1999년 71개 기업, 2000년 233개 기업이 창업하다가 2002년에는 20개 정도가 창업한 실정이다. 코스닥 등록 벤처기업 수는 2000년 이전 6개 기업에서 2000년 이후 36개 기업이 등록되었다.

다. 주요 제품개발 성과

제1차 생명공학육성기본계획(Biotech 2000)의 추진으로 축적된 기초과학 역량을 기반으로 세계 시장에서 인정받는 일류 상품은 1단계 0개에서 2단계 2개, 3단계 14개로 크게 증가하고 있으며, 기능성 식품군에서 의료용 진단 및 치료제품으로 변화․다양화되고 있다.

1999년 SK제약의 선플라주를 시작으로 2005년 기준 총 12건의 국산 신약이 개발되었다. 그러나 아직까지 화합물 신약의 비중이 전체의 58%로 높고 대부분이 20억원 이하의 저조한 매출 실적을 보이는 한계가 있다.

2003년 팩티브의 국내 최초 미국 FDA 승인 이후 국내 기업에서 연구개발한 여러 신약후보물질들의 FDA 허가 신청이 증가하고 있어 2005년 기준 미 FDA 임상을 신청한 신약은 총 6개이다.

또한 국내에서 다국적 제약사에 의한 다 국가 임상시험이 증가하는 등 글로벌 임상 역량이 강화되는 추세이다. 임상시험 승인건수는 2000년 총 33건에서 2005년 146건으로 4.4배 증가하였다. 이중 다국가 임상시험 비중은 2000년 6%(5건)에서 2005년 51%(75건)로 크게 증가하여 글로벌 임상 역량이 점차 강화되고 있다고 평가할 수 있다.

OECD에서는 생명공학 기술을 ‘지식, 재화 및 서비스의 생산을 목적으로 생물 또는 무생물을 변형시키는 과정에서 생물체, 생체유래 물질 및 생물학적 모델에 과학과 기술을 적용하는 활동’으로 정의하였으며, 미국 바이오산업협회인 BIO(Biotechnology Industry Organization)에서는 ‘문제해결 혹은 유용제품 생산을 위한 세포 및 생물 분자적 과정의 이용’이라 정의하고 있는 가운데 생명공학 기술의 범위가 확대되고 있는 추세이다.

최근 정보통신기술, 나노기술 등과의 기술융합화가 가속화되면서 생명공학기술의 범위도 점차 확대되고 있는 추세이다.

바이오산업은 이러한 생명공학 기술을 바탕으로 생물체의 기능과 정보를 활용하여 인류의 건강증진, 질병예방․진단․치료에 필요한 유용물질과 서비스 등 다양한 부가가치를 생산하는 산업을 총칭하며, 정보통신, 나노 등 여타 신기술과의 융합을 통해 생성되는 새로운 개념의 산업들을 포함한다.

이처럼 최근 생명공학 기술혁신이 급속히 진행되면서 바이오산업의 경계도 허물어지고 있다. OECD에서는 2030년 경에 이르면 생명공학기술과 이를 활용한 제품들이 일상생활과 산업 전반에 깊숙이 자리하여, IT혁명을 넘어서는 “바이오 경제” 시대가 도래할 것으로 예견하였으며 주요국들 또한 이에 적극적으로 대비하고 있다.

생명공학 기술의 역사는 효모를 이용한 발효기술로 빵과 술을 만들어 먹던 기원전 4000∼2000년 사이 고대 이집트로 거슬러 올라간다. 그러나 근대적인 개념의 생명공학 기술이 발전하게 된 것은 17세기 이후이다. 1663년 Hooke가 세포(cell)를 발견하였고, 1859년 Charles Darwin은 자연선택에 의한 진화설을 발표하였으며, 1928년 Alexander Fleming은 최초의 항생물질 페니실린을 발견하여 많은 사람의 목숨을 구했다. 1953년 James Watson과 Francis Crick에 의해 DNA 이중나선 구조가 밝혀지고 1973년 Stanley Cohen과 Herbert Boyer가 개발한 유전자재조합 기술은 현대 생명공학의 기틀이 되었다.

이로부터 10년이 지난 1983년, PCR(Polymerase Chain Reaction)이라는 DNA 증폭기술이 개발되어 오늘날 생명공학 연구개발에 없어서는 안 될 필수적인 기기로 자리 잡았으나, 1997년 체세포 복제를 통해 최초의 복제양 돌리가 탄생하므로써 전 세계적으로 생명공학 기술의 윤리적 논쟁이 뜨겁게 진행되었다.

2002년 인간 유전체지도의 초안이 발표되면서 생명공학 기술 발전의 한 획을 그었으며, 2006년 Monsanto와 Cargill의 연합벤처인 Renessen LLC에서 생명공학 기술로 품질이 향상된 작물인 MaveraTM를 시판하기까지 생명공학 기술은 우리의 삶에 알게 모르게 영향을 미치며 발전해왔다[그림 1-1-2-1].

출처 : 미국바이오산업협회 자료(www.bio.org) 내용 재가공

|

그림 1-1-2-1 |

생명공학기술 발전사

OECD 추정에 의하면 2006년 전 세계 IT 산업 성장률이 6%인데 반하여 바이오산업은 2000년 이후 2010년까지 연평균 11%의 높은 성장률로 체적을 키워 나가고 있다. 생명공학 기술의 융합화 및 산업화의 진전에 의한 응용범위 확대로 2011년부터 2015년까지는 연평균 15%로 그 성장추세가 더욱 빨라질 것으로 전망하고 있다[표 1-1-2-1]. OECD에서 주요 13개국을 대상으로 조사한 결과에 따르면 바이오산업 중 보건의료(Health, Red 바이오) 분야가 80%, 농축산․식품(Agro-food, Green 바이오) 분야가 6%, 산업공정․환경(Industry-environmental, White 바이오) 분야가 5%, 기타(주로 서비스)가 9%를 차지하여[그림 1-1-2-2] 바이오산업 내에서 보건의료 분야로의 생명공학기술 활용이 가장 중요한 위치를 차지하고 있다고 할 수 있다. 또한 앞으로도 생명공학기술은 보건의료 분야에서의 활약이 기대되는 가운데 건강하고 쾌적한 환경을 위해서 농축산․식품 및 산업공정․환경 분야에서 바이오산업이 크게 성장할 것으로 전망된다.

|

표 1-1-2-1 |

세계 바이오산업 시장현황 및 전망, 2000∼2015년

|

세계시장규모(억 달러) |

연평균 성장률(%) |

|||||

|

2000년 |

2005년 |

2010년 |

2015년 |

2000∼2005 |

2005∼2015 |

2000∼2015 |

|

540 |

910 |

1,540 |

3,090 |

11.00 |

13.0 |

12.3 |

출처 : 산업자원부, “바이오산업 미래비전과 발전전략

출처 : OECD,

그림 1-1-2-2 세계 바이오산업 응용 분야별 분포현황

미국 MIT에서 2001년부터 매년 초에 발표하는 ‘10대 유망기술’은 10년 이내에 사회나 비즈니스에 영향을 줄 것으로 예상되는 기술들이다. 2002년을 제외하고 2007년까지 선정된 60개 기술 중 넓은 범위의 생명공학 기술은, 2001년 2개에서 2006년 4개로 해가 갈수록 그 수가 증가하고 있어, 미래 유망기술에서 생명공학 기술이 차지하고 있는 바는 크다고 할 수 있다[표 1-1-3-1].

또한 미국 연구개발 연구소인 RAND에서 2006년 발표한 보고서에서도 2020년까지 사회․경제적으로 영향을 크게 미칠 16개의 주요 기술 중 넓은 범위의 생명공학기술은 8개[유전자 개량 작물(Genetically Modified Crops), 급성 생물조사법(Rapid Bioassays), 정수용 필터와 촉매(Filters and Catalysts for Water Puri- fication and Decontamination), 특정부위 약물전달법(Targeted Drug Delivery), 친환경 제조법(Green Manufacturing), 침투형 센서(Pervasive Sensors), 조직공학(Tissue Engineering), 개량된 진단법 및 수술법(Improved Diagnostics and Surgical Methods)] 등으로 생명공학 기술은 미래 우리의 삶에 큰 영향을 미칠 것으로 예측된다.

|

표 1-1-3-1 |

MIT 선정 유망 10대 기술

|

2001년 |

2003년 |

2005년 |

2007년 |

|

Flexible transistor |

Quantum Cryptography |

Airborne Network |

P2P Peer Video |

|

Microphotonics |

Wireless Sensor Network |

Silicon Photonics |

Mobile Augmented Reality |

|

Data Mining |

Grid Computing |

Universal Memory |

Compressive Sensing |

|

Natural Langage Processing |

Software Assurance |

Environmatics |

Neuron Control |

|

Untangling Code |

Injectable Tissue Engineering |

Cell Phone Viruses |

Single-Cell Analysis |

|

Biometrics |

Glycomics |

Bacterial Factories |

Personalized Medical Monitor |

|

Microfluidics |

Nano Solar Cells |

Metabolomics |

Nano Healing |

|

Brain-Machine Interface |

Nano Imprint Lithography |

Quantum Wires |

Meta Materials |

|

Robot Design |

Molecular Imaging |

Magnetic Resonance Force Microscopy |

Optical Antennas |

|

Digital Rights Management |

Mechatronics |

Biomechatronics |

Quantumdot Solar Power |

출처 : MIT,“10 Emerging Technologies가. Red 바이오

위에서 살펴본 바와 같이 미래 유망 분야로 손꼽히는 생명공학 기술은 질병진단, 예방 및 치료 분야 등 Red 바이오산업에 커다란 기여를 해왔다. 미국 FDA에서 바이오신약 혹은 새로운 적응증으로 승인 받는 약물의 수가 1995년 이후 태동기를 거치면서 빠르게 증가하고 있다[그림 1-1-3-1]. 또 데이터모니터에서 발표한 자료에 따르면 전 세계 의약품 시장에서 화학합성에 의한 저분자의약품의 비중은 2006년 83.3%에서 2012년까지 저분자의약품의 연평균 성장률은 0.6%로 2011년 이후 시장은 오히려 감소하는 추세를 보일 듯하다. 그러나 치료용 단백질, 단일 클론 항체 등 바이오의약품은 보다 높게 성장하며, 그 중에서도 백신은 연평균 19.1%로 성장하여 미래 시장요구가 더욱 높을 것으로 전망하고 있다([표 1-1-3-2]와 [그림 1-1-3-2]).

출처 : 미국바이오산업협회(BIO),“Guide to Biotechnology

|

그림 1-1-3-1 |

바이오신약과 새로운 적응증에 대한 FDA 승인 현황

|

표 1-1-3-2 |

의약품 종류별 판매액 전망(백만 달러), 2006∼2012년

|

|

2006년 |

2007년 |

2008년 |

2009년 |

2010년 |

2011년 |

2012년 |

CAGR (%) |

|

Small molecule (저분자의약품) |

354,073 |

368,514 |

379,049 |

391,113 |

403,735 |

408,978 |

367,135 |

0.6 |

|

Therapeutic protein (치료용 단백질) |

47,781 |

51,679 |

54,793 |

58,065 |

60,374 |

62,548 |

64,495 |

5.1 |

|

Monoclonal antibody (단일클론 항체) |

19,573 |

24,767 |

29,185 |

33,531 |

37,496 |

40,820 |

43,381 |

14.2 |

|

Vaccine(백신) |

3,398 |

4,849 |

6,416 |

7,906 |

9,239 |

10,313 |

9,711 |

19.1 |

|

합 계 |

424,824 |

449,809 |

469,444 |

490,615 |

510,845 |

522,659 |

484,721 |

2.2 |

출처 : Datamonitor, “Monoclonal Antibodies Report Part I”, 2007

*CAGR : Compound Average Growth Rate, 연평균 성장률

|

그림 1-1-3-2 |

의약품 종류별 판매액 전망(백만 달러), 2006∼2012년

또한 최근 글로벌제약사는 바이오의약품을 비롯한 신약개발 파이프라인 다양성 확보를 위해 신약 자체개발에서 라이선스-인(Licensing-in) 전략으로 바꾸는 추세이다. 이에 따라 글로벌 제약사의 바이오 제약기업에 대한 M&A 추이가 증가하고 있으며, Red 바이오에서의 생명공학기술은 개인 맞춤형 의약, 재생의약, 백신 등의 개발로 부작용이 적으며 안전한 질병 치료용 의약품, 보다 빠르고 정확한 질병진단 및 예방 분야로 활발하게 산업화가 진행될 것으로 보인다.

나. Green 바이오

1990년 초반 16억 명이던 세계 인구는 현재 60억 명을 넘었으며 2030년에는 100억 명에 다다를 전망이다. 국제연합식량농업기구(The United Nations Food and Agriculture Organization)에서는 이 같은 인구증가에 대비하기 위해서는 현재의 경작 넓이에서 2배의 식량을 생산해야 할 것으로 추정하고 있다.

이러한 미래 환경에서 생명공학 기술을 이용한 환경 친화적 해충관리 및 물과 비료의 최소사용 등으로 농업 생산성을 높이는 것이 1960년대 녹색혁명 이후 늘어가기만 하는 식량 수요에 대한 새로운 대처방법으로 중요시되고 있다. 최근 집계된 생명공학 기술을 이용한 유전자변형 작물의 재배면적은 전 세계적으로 2005년 21개국 8,800만 헥타르(ha)에서 2006년 22개국 1억 헥타르(ha)로 13% 증가하였으며, 세계적으로 5만 헥타르(ha)의 유전자변형 작물 재배면적을 소유한 메가 국가는 14개 국가로 점차 재배 면적과 해당 국가가 증가하고 있는 추세이다[그림 1-1-3-3]. 앞으로 Green 바이오에서 생명공학 기술은 작물생명공학, 산림생명공학, 농림생명공학, 수경재배, 식품생명공학 등으로 나누어 형질전환 동식물을 이용한 질병 및 환경 스트레스 내성 농작물, 의약품 생산용 농작물 등 안전하면서도 생산성이 향상된 농축산․식품 생산을 위한 기술개발이 이루어질 것으로 예측된다.

출처 : ISAAA,“Global Status of Commercialized Biotech/LM Crops: 2006”, 2007

|

그림 1-1-3-3 |

세계 각국의 유전자변형작물 재배현황 및 면적

다. White 바이오

보건의료나 농축산․식품만큼 주목 받지 못하였으나 생명공학 기술의 ‘제3의 물결’로 산업 및 환경 분야(White 바이오) 응용에 커다란 관심이 모아지고 있으며 실제로 생명공학기술을 이용한 지속가능한 개발로 전통적 제조공정이 성공적으로 경쟁하고 있다.

산업적 지속가능성은 끊임없는 혁신, 향상 및 청정기술의 사용으로 오염과 자원소비를 감소시키는 것을 말하며, 현대 생명공학이 이를 달성할 수 있을 것으로 기대하고 있으며 White 바이오에서 생명공학기술은 독성을 지닌 부산물, CO2 등의 온실가스, 제조비용 감소 및 에너지 절감을 위한 새로운 생물활성을 보이는 효소, 바이오에너지, 친환경 플라스틱 및 환경 모니터링 기술 개발이 주요하게 이루어질 것으로 예상된다.

특히 2006년과 2007년은 바이오에너지산업 대폭풍의 시기로, 바이오에너지 시장의 유망한 미래에 대해서 사회․정치․경제․ 환경적 측면에서 관심이 고조되고 있다. 미국의 부시 대통령이 2007년 연두 연설에서 ‘2017년까지 재생 가능한 대체 에너지의 사용량을 5배로 늘리겠다’고 언급한 것에서 알 수 있듯이, 세계 최대 에너지 소비국인 미국을 비롯하여 세계 각국에서 바이오에너지 관련 육성정책 등을 펴고 있다[그림 1-1-3-4].

출처 : Ernst & Young, “Beyond Borders; Global Biotechnology Report 2007”, 2007

|

그림 1-1-3-4 |

각국의 바이오에너지 육성 현황

2006년 RAND 보고서에 의하면 2020년까지 16개 기술응용 분야에서 국가별 과학기술 역량을 평가한 결과, 14개 이상 분야에서 기술을 확보할 것으로 전망한 과학 선진국(미국, 캐나다, 독일, 일본, 호주, 이스라엘)에 우리나라를 포함시켰다.

과학기술 경쟁력 확보에 있어서 우리나라는 비용과 자본, 연구개발 투자, 인프라, 자원사용, 교육, 인구 규모와 구조 등의 측면에서 장점을 가지고 있으나 법규, 정책, 사회가치, 여론 및 정치, 국정관리, 안정성 등 단점으로 지적된 부분에서는 우리에게 시사하는 바가 크다. 생명공학 기술 및 바이오산업은 기초생명공학의 기틀 없이 이루어질 수 없는 것으로 기초생명공학 연구개발을 더욱 탄탄하게 다져야 할 것이다. 또한 생명공학은 다양한 학문 및 기술과 접목되어 현재 존재하지 않던 새로운 과학적․기술적 패러다임을 생성할 수 있으며, 이로 인한 신(新)시장 개척으로 가치사슬 변화 등 산업구조에도 커다란 파급효과를 가져올 것으로 예상된다.

1973년 Herbert Boyer와 Stanley Cohen에 의해서 개발된 유전자재조합 기술은 서로 다른 생명체 유래의 유전자를 조합하는 기술로써 현대 생명공학에 없어서는 안 될 중요한 기술인 동시에 현대 생명공학에 대한 윤리 및 안전성 논쟁을 촉발한 기술이기도 하다. 생명공학은 생명을 대상으로 연구하며 또한 그것에 기술을 직접 적용한다는 측면에서 생명윤리와의 원활한 대화와 균형 잡힌 조화를 이루어야 한다. 하지만 기술발전이 가속화되고 있는 상황에서 이에 관한 사회윤리를 합리적으로 도출해낸다는 것은 기술 발전과 사회 윤리간의 괴리와 어려움을 수반한다.

그렇다고 생명공학의 성과에 밀려 생명윤리가 뒷전에 묻혀서는 안 된다. 앞으로 생명공학 연구개발과 함께 윤리적, 법적, 사회적 영향(ELSI)에 대한 합리적 연구와 논의를 활성화하고 제도적 장치를 마련하는 길이 건강하고 풍요로운 바이오산업 국가로의 길과 연결될 수 있으리라 생각한다.

가. 정의 및 범위

바이오산업은 DNA․단백질․세포 등 생명공학관련기술을 직접 활용하여 제품(바이오의약품․바이오디젤 등) 및 서비스를 생산하는 산업이다.

또한 바이오산업(bioindustry or biotechnology industry)의 범위는 OECD 기준에 따르면 의약, 농축수산, 환경, 에너지 시장 등으로 구분한다[표 1-2-1-1]. 특히, 의약품 시장의 경우 생명공학 기술 및 의약화학 기술을 동시에 이용한 제품이 의약품 시장의 90% 규모를 차지함에 따라 바이오산업에서 의약품 시장은 저분자 합성의약을 포함하여 해석하고 있다.

|

표 1-2-1-1 |

바이오산업 분야

|

분 야 |

범 위 |

|

생물의약 |

호르몬제, 항암제, 항생제, 면역제 등 치료제, 백신, 진단시약, 유전자요법 등 |

|

생물화학 |

생분해성 고분자, 아미노산, 유기산, 기능성 다당류, 향료, 색소 등 |

|

생물환경 |

환경정화용 미생물제 및 공정, 대기탈황, 탈취제, 응집제 |

|

바이오식품 |

저칼로리형 대체감미료, 기능성 지질, 식품첨가물, 발효식품 등 |

|

바이오에너지, 자원 |

연료용 에탄올, 메탄발효, 이산화탄소 고정화, 광합성, 바이오가스 등 |

|

생물농업, 해양 |

인공종자, 동물백신 및 진단제, 미생물농약, 해양생물자원, 사료제 등 |

|

생물공정, 엔지니어링 |

발효공정, 동식물 세포 배양, 생물반응기, 생물 전환기술 |

|

생물학적 측정 시스템 |

안전성과 효능 평가기술, 바이오센서, 바이오칩, 진단기술 등 |

출처 : 삼성경제연구소 보고서, 2005

나. 바이오산업군 및 세계 시장 규모

바이오산업은 의약산업을 포함하여 농축수산 분야에서 식량문제 해결, 환경복원, 폐기물처리 기술개발을 포함한 환경문제 해결, 고갈되어 가고 있는 석유에너지 자원을 대체할 바이오에너지 개발, 바이오전자산업 등 모든 산업군에 적용될 것으로 예측되고 있다.

전 세계 바이오산업의 규모(바이오산업 중 가장 규모가 크고 부가가치가 높은 의약품 산업 중심 통계임)는 2004년 5,400억 달러에서 2006년 6,000억 달러, 2020년에는 1.3조 달러(PricewaterhouseCooper, 2007)에 육박할 것으로 예상되며, 이 중 의약품 시장이 전체 시장의 90%를 차지하고 있다[표 1-2-1-2].

|

표 1-2-1-2 |

바이오산업 및 예상 시장 규모

|

산업 부문 |

주요 제품 |

현재 단계 |

2010년 시장 예상 시장 규모 (억 달러) |

주요 참여 기업 |

|

의약 |

콜레스테롤 저해제, 적혈구 성장 촉진제, 성장호르몬 |

상용화 |

9,700 |

Amgen, Genentech, Pfizer, GSK |

|

생명공학 치료 |

세포치료제, 유전자 치료제, 수혈제품 |

응용 연구 중 |

562 |

Aastrom, ONYX, Vical |

|

U-Health |

바이오칩, 운용체계 |

응용 기술 축적 |

300 |

Affymetrics, Medtronics |

|

유전자변형 생물체 |

작물, 동물, 어류 |

상용화 |

150 |

Monsanto, Syngenta |

|

생명공학 기기 |

영상진단기, 분석기기 |

상용화 |

850 |

HP, GE, Agilent |

|

생명공학 환경, 에너지 |

미생물 분해, 생명공학 연료 |

상용화 초기 |

160 |

Shell, BP |

|

생명공학 공정 |

기존 공정의 대체 |

상용화 초기 |

250 |

Cargill-Dow, BASF, Dupont |

출처 : 삼성경제연구소 보고서, IMS Health, Jain PhrmaBiotech Report, 2005 등

다. 생명공학 연구개발 기술동향과 기술발전의 전개 방향

인간 유전체 프로젝트(Human Genome Project) 이후 동물, 식물, 미생물 등 많은 생물종에 대한 유전체 지도가 완성됨에 따라 생명 현상에 대한 총체적인 접근(시스템 생물학이라고 일컬음)을 통해 바이오 제품들이 개발되기 시작했다. 이러한 post-genome 시대에서 첨단 생명공학 기술의 활용 범위는 기초 연구개발 단계에서 산업화 단계로 발전하고 있다.

생명공학 기술은 IT, NT 등 첨단 기술 간의 융합을 통해 새로운 제품 개발에 기여하여 바이오칩, 바이오센서, 나노 바이오기술, 생물 정보학 등 새로운 융합기술 제품들이 상업화되고 있다. 또한 SNP(Single Nucleotide Polymorphism, 단일염기변이), 약물 유전체학(Pharmacogenomics), 줄기세포 연구 등의 첨단 연구결과들 역시 예방의학, 맞춤의약, 재생의약의 관점에서 시장에서 활용되기 시작하여 난치병 및 유전병 치료에서 새로운 돌파구가 시도되고 있으며 점차 예방의학에 더 집중하여 삶의 질을 개선하는 방향으로 진행되고 있다.

바이오산업, 특히 의약품 산업은 첨단 기반 기술과 함께 산업화를 위한 장기간 막대한 투자가 필요하다는 점에서 미국, 영국, 독일, 일본 등 일부 국가에서 산업 발전을 주도하고 있으며, 선도 기업 간의 경쟁이 매우 치열하다. 미국을 포함한 상위 6개국이 전 세계 연구 개발비 투자액의 88%를 차지하고 있으며, 미국 중심의 상위 20개 기업이 전체 시장의 60%를 점유하고 있다.

미국 및 영국 중심의 대형 다국적 제약 및 바이오기업들은 연구 개발에 대한 투자를 점차 강화하여, 2005년 미국 정부의 국립보건원은 연구 개발에 투자한 약 290억 달러보다 많은 약 400억 달러에 이르는 엄청난 규모의 금액을 투자하고 있다. 그러나 연구개발에 대한 지속적인 투자증가에도 불구하고 임상 개발되어 식약청의 허가를 받아 출시되는 제품의 수는 증가하고 있지 않다. 이에 따라 기업운영의 생산성을 제고하기 위해 다국적 제약 및 생명공학 기업들은 신기술 확보와 파이프라인 강화를 위해 소규모 벤처와의 제휴에 투자를 확대하고 있다.

바이오산업의 발전과 가장 밀접하게 관계된 사회적 이슈는 인간 유전체 프로젝트의 완성이며, 이에 따른 혜택을 가장 빨리, 가장 직접적으로 받는 분야는 바로 의약품산업이다. 현재 2006년의 의약품산업시장은 연간 6천억 달러 이상이며, 이것이 앞으로 전개될 post-genome 시대(유전자 서열이 밝혀진 이후의 시대)에는 얼마나 증가할지 예측하기도 어려운 상황이다. 곧 병을 치료하는 기존의 개념에서 삶의 질을 향상시킬 수 있는 예방의학 및 신약 연구가 21세기에 인간 유전체 프로젝트의 결과를 이용하여 가장 큰 경제 가치를 창출할 수 있는 분야라고 예견하고 있다.

인간 유전체의 서열은 밝혀졌으나, 이제 어떠한 연구가 필요한 것인가? 미국과 일본 정부는 다음 목표로써 중요 단백질들의 구조 및 기능에 주목하여 관련 분야(구조유전체학(Structural genomics), 단백질체학(Proteomics), 시스템 생물학(Systems biology) 및 화학 유전체학(Chemical genomics)등)에 막대한 투자를 하고 있다.

그 예로 미국에서는 2000년부터 연방정부연구소(NIGMS)에서 대학 중심의 9개 연구센터에 1억 5천만 달러를 투자하고 있으며, 일본은 2001년 6개 센터에 미국보다 훨씬 더 큰 규모로 정부와 민간의 컨소시엄을 구성하여, 막단백질을 포함한 인간 및 마우스 단백질의 구조연구에 집중 투자하는 등 이 분야의 신기술 확립과 함께, 구조유전체학 분야에서의 정보 선점을 추구하고 있다. 단백질 구조정보는 지적 재산권의 확보뿐만 아니라 신약발굴에도 매우 중요한 기반 기술이기 때문에 이 분야에서 경쟁력을 지닌 기술의 확립은 매우 중요하다.

라. 바이오산업의 시장 예측

생명공학 시장은 2006년 약 6,000억 달러에서 2020년 약 1조 3천억 달러로 성장할 것으로 예상된다. PricewaterhouseCoopers7)에 따르면 2020년에 이르면 의약품시장에서 의사보다는 행정부와 수요자들에 의한 가격 결정권한이 강화되고, E7 국가들(브라질, 중국, 인도, 인도네시아, 멕시코, 러시아, 터키)의 경제가 크게 성장하여 이들 국가들이 전 세계 바이오산업시장의 약 20%를 차지할 것으로 예상된다.

또한 보건의료에 대한 치료정책보다는 금연캠페인 등을 통한 예방정책이 강화되고, 현재까지는 주로 서방 선진국들에서 수행되어 온 기초과학 및 생명공학에 대한 연구가 고비용 등으로 아시아 국가들로의 이동하는 현상이 발생하게 될 것이다.

바이오 벤처들의 신속한 의사결정 및 연구개발 속도가 다국적 제약 기업들의 복잡하고 느린 의사결정 시스템과 연구개발 문화에 대한 변화를 일으키고 있으며, 유전체 연구를 통한 바이오마커들의 발견으로 보다 안전하고 효과적인 신약을 더 빠르고 저렴하게 개발할 수 있게 될 것이다. 또한 2020년 경이 되면 전 세계가 하나의 임상 개발 규정(One global regulatory system)으로 통일되어 막대한 비용과 개발 기간을 대폭 감소시킬 것으로 예상되고 있다.

제약사 등의 공급사슬이 자동차 부문과 같은 제조 및 배송 시스템으로 혁신이 이루어지고, 공급측면의 블록버스터 판매 모델이 사라지고 수요측면에서 소비자 중심의 혁신이 이루어 질 것으로 예상된다. 한편, 의약도매상이 사라지고 직접 제조업체에서 소비자에게 배달되는 배송 시스템의 혁신이 이루어 질 것이며, 혁신적인 신약이나 백신 등 삶의 질을 높이고 예방할 수 있는 신약들에 대해서는 특허기간을 현재보다 더 길게 하여 제조회사들을 보호하고, 모방의약(me-too medicine)이나 개량 신약들에 대해서는 특허기간을 축소하여 생명공학 및 제약사들의 혁신 신약 연구개발을 촉진하는 방향으로 전개될 것으로 예상된다.

가. 바이오산업의 미래

2005년 Ernst & Young 보고서에 따르면 바이오산업 시장의 미래 전망은 다음과 같다.

첫째, 지역의 경계가 없이 전 세계 국가들을 상대로 각국의 강점을 활용한 바이오산업의 성장이다. 중국과 인도가 다국적 제약사들의 임상 시험 무대로 적극 활용되기 시작하는 것이 그 예이다. 또한 국가간 전략적 제휴 및 인수 합병의 경우, 2003년 대비 2005년에는 14% 증가한 480건에 이르고 있다.

둘째, 혁신적인 생명공학의 기술 개발 및 응용을 통한 산업의 변화이다. 구조 기반 신약 발굴 기술(Structure-Based Drug Discovery)과 고속 약물 탐색 기술(High Throughput Screening)은 개발 기간의 단축 및 부작용이 적고, 약효가 뛰어난 신약 발굴의 효율성을 크게 증가시켰으며, 기능 유전체학 및 화학 유전체학 기술들은 신약 연구 개발에 혁신을 일으키고 있다. 또한, 생명공학의 혁신적인 신기술들은 유전적으로 변형된 효소 개발을 활용한 기존의 전통적인 화학공업의 제조 공정상의 혁신을 불러일으키고 있듯이 타 여러 기존산업들의 발전에도 큰 영향을 미치고 있다.

셋째, 신기술을 적용한 제품의 출시로 제품의 한계를 극복하는 경우이다. 맞춤형 의약품의 개발은 의료 산업에 매우 큰 영향을 미치고 있다. 그 예로 특정한 표적 단백질을 목표로 한 백혈병 치료제 글리벡의 경우, 맞춤형 치료제의 대표적인 약물로 현재 백혈병 치료제 시장(2006년 약 20억 달러 매출)에서 확고한 위치를 확보하고 있다. 이와 더불어 인간화 항체기술을 활용한 표적 치료제 개발로 부작용이 적은 새로운 항암치료제들의 맞춤의약 개발이 활발하게 전개되고 있다.

전 세계적으로 보았을 때 바이오신약, 바이오장기, 바이오칩을 포함하는 세계 바이오산업은 연평균 10%대의 성장률을 보이면서 빠르게 성장하고 있다. 공개시장에 상장된 기업을 기준으로 했을 때 미국은 2005년 전 세계 총 수입의 77%, 고용 인력의 75%를 차지하고 있다. 2006년에 발표된 Ernst & Young 보고서에 의하면, 2005년 상장기업 기준 세계 바이오산업 규모를 6,000억 달러라고 했을 때 76%를 미국이 차지하고 있으며, 유럽이 16%, 캐나다가 4%, 아시아/태평양 국가가 5%를 차지하고 있다.

출처:Ernst & Young社, Global Biotechnology Reports 2006

|

그림 1-2-2-1 |

생명공학 분야 상장기업 기준 주요국 매출 비중

바이오신약 분야의 주요 제품은 분자 수준의 질병 예방, 진단, 치료, 기능 향상에 활용되는 저분자 의약품, 단백질, 유전자 및 세포 치료제 등이다. 바이오신약이 활용되는 세계 보건의료 서비스 시장은 연평균 8% 수준에서 지속적으로 성장하는 추세이며 2010년에는 9,000억 달러 이상 규모까지 성장할 것으로 추산하고 있다.

전 세계 의약품 시장은 연평균 13% 이상의 고성장 추세를 보이고 있으며 Amgen, Genentech, Gilead, Biogen-IDEC 등 바이오 전문 기업 및 다국적 제약기업들이 시장을 선도하고 있다.

바이오산업이 성장함에 따라 그 기술적 경제적 기여도는 보건의료 분야에서 가장 뚜렷하게 나타나고 있다. 생명공학 기술의 발전은 보건의료 환경을 총체적으로 혁신시키고 있으며 제약 및 의료기기 산업 등 의료산업 내부의 공급 산업과 의료산업 내 수요산업인 의료 서비스 산업간 연계성이 크게 강화되고 있다.

현재 우리나라 바이오산업의 기술 경쟁력은 선진국 대비 70% 수준이지만 2020년 경에는 현재 가장 앞선 미국과 유사한 수준에 이를 것으로 예상되고 있다. 세부 분야별로는 바이오신약 분야 68%, 바이오장기 75%, 바이오칩 79% 정도로 평가되었다.

국내 바이오신약, 바이오장기, 바이오칩 산업은 향후 2020년까지 생산 기준 연평균 성장률 19%로 성장할 것으로 전망되어 세계시장 성장률 13%를 크게 상회할 것으로 예상되고 있다. 향후 유망 바이오산업이 본격적으로 산업화되는 시기는 선진국의 경우 2015년 직전인 데 반해 우리나라는 2015년 이후로 전망되고 있다.

나. 바이오산업의 발전 방향

전 세계적인 경향으로 보았을 때 바이오산업은 역량을 갖춘 다양한 혁신 주체간 네트워킹이 경쟁력의 관건인 반면 우리나라는 개별 혁신 주체의 역량뿐 아니라 네트워킹이 상대적으로 매우 취약하다. 특히 R&D 결과를 산업화로 연계하는 전임상 및 임상 단계에서 임상시험 후반기를 담당할 기업의 역량이 전무한 편이다. 따라서 바이오산업을 성공적으로 발전시키기 위해서는 글로벌 네트워킹을 통하여 혁신체계의 취약성을 극복할 필요가 있고, 바이오산업의 첨단기술 및 연구개발 성과들을 성공적으로 상업화하기 위해서는 전임상 및 임상단계의 국제 규격에 따른 안정성 및 신뢰성 확보가 무엇보다 중요하며, 이를 위한 전략적 연계‧협력‧제휴도 필요하다. 그리고 세계 수준의 원천‧핵심‧선도형 기술을 개발하여 고부가가치 지적 재산권을 확보하고 가치사슬 단계별 기술이전 등을 활성화하여 고부가가치를 창출해야 한다.

국가 연구개발 사업에서 실질적인 국제 공동연구가 활성화 되어야 하며 혁신적인 성과 확산을 위해 연구개발 과제 초기 단계부터의 기업 참여 방안 등이 마련되어야 한다. 우리나라는 현재 대규모의 국가 연구개발 사업단 중심으로 R&D를 추진하고 있는데, 이와 함께 글로벌 R&D 네트워킹을 통한 세계적인 경쟁력 제고가 필요하다.

2000년대 들어서면서 완료된 여러 생물종에 대한 유전체 프로젝트의 성과로 인해 인간 유전체 정보에 기반을 둔 새로운 패러다임의 신약‧장기‧칩 개발 연구가 활성화 되면서 벤처기업과 제약회사, 병원간의 R&D 연계‧협력이 글로벌 수준에서 추진되고 있다. 이는 세계적인 현상인데, 대형 제약사들의 신약 개발 생산성 저하 및 바이오벤처사들의 효율성 향상으로 점차 바이오텍-제약기업 또는 바이오텍-바이오텍 기업 간의 인수합병(M&A) 및 전략적 제휴가 증가되고 있다.

|

표 1-2-2-1 |

바이오산업체(제약, 바이오텍) 내 전략적 제휴 체결 현황

|

연 도 |

체결 건수 |

|

1995 ∼ 1996 |

577 |

|

1997 ∼ 1998 |

645 |

|

1999 ∼ 2000 |

631 |

|

2001 ∼ 2002 |

641 |

|

2003 ∼ 2004 |

813 |

출처 : Recombinent Capital

|

표 1-2-2-2 |

생명공학 기업간 주요 기술 이전/전략적 제휴

(단위 : 백만 달러)

|

기술이전자 |

기술도입자 |

이전기술 |

개발단계 |

기술이전료 |

Upfront (지분투자) |

|

Tularik |

Amgen |

항암제 |

발굴단계 |

|

75 |

|

Array |

AstraZeneca |

항암제 |

전임상 |

95 |

10 |

|

(주) 태평양 |

Schwarz |

진통제 |

전임상 |

107.5* |

3.25* |

|

Antisoma |

Roche |

항암제 |

임상1상 |

500 |

6.56 |

|

Medivir |

GSK |

감염증 |

임상1상 |

99.5 |

6.9 |

|

Zealand Pharma |

Aventis |

당뇨병치료제 |

임상1상 |

110 |

10 |

|

Biovitrum |

Amgen |

비만 |

임상2상 |

521 |

86.5 |

|

Medivir |

Boehringer Ingelheim |

AIDS 치료제 |

임상2상 |

n/a |

122* |

|

BMS |

Merck |

고지혈증 치료제 |

임상2상 |

375 |

100** |

|

ImClone |

BMS |

항암제 |

임상3상 |

2,000 |

1,000 |

|

Eyetech |

Pfizer |

안과질환 치료제 |

임상3상 |

1,340 |

75 |

|

Neurocrine |

Pfizer |

불면증 치료제 |

임상3상 |

400 |

100 |

* 유로(euro) 화

** 2년간 연구지원금 14백만 달러 포함

출처 : Pharma Licensing Data, 2006(크리스탈지노믹스(주) 재작성)

다. 우리나라 바이오산업의 발전 가능성

전 세계 바이오산업은 미국이 주도하고 있으며, 아시아에서는 한국을 비롯해 인도와 중국, 일본, 싱가포르 등이 바이오산업 발전에 국가적 역량을 모으고 있다. Ernst & Young 2005년 보고서는 한국, 싱가포르, 스웨덴 등 국가 전략 산업으로 선정하여 장기적인 안목에서 집중투자하고 있고, 우수한 연구 인력과 저렴한 연구개발 비용으로 서방 선진국들을 앞서나갈 것이라고 예상했다.

의약품산업의 경우, 한국은 미국 FDA 승인을 받은 10번째 국가라는 저력이 있으며, 지적 재산권에서는 세계 4대 특허국가로 인정받고 있다. 특히 과학기술 분야 중 생명공학 분야에서 세계 최고의 학술지에 가장 많은 연구 성과를 게재하고 있으며, 우수한 연구 인력의 증가와 함께 첨단 기술들을 확보하고 있는 중이다. 그 바탕은 우수한 생명공학 인력, 특히 분자생물학, 구조생물학, 독성학, 약학, 의약화학 및 의학 등의 여러 분야에서의 우수한 선진국 경험 인력과 국가 주도의 적극적이고 전략적인 집중투자의 성과라고 할 수 있다.

이러한 훌륭한 기초과학의 성과를 잘 활용하여 어느 산업보다도 부가가치가 가장 높은 신약 분야에 장기 집중투자를 할 경우, 21세기 한국 바이오산업은 반도체 및 정보기술(IT) 산업을 잇는 새로운 성장 동력으로 도약할 수 있을 것이다.

생명공학은 21세기 생명 중심 사회를 견인하는 핵심기술로서 급속한 고령화에 따른 질병 발생의 예방 및 관리를 통한 국민의 건강 및 복지향상, 환경과 에너지 문제 등의 해결을 통한 지속가능한 경제 성장 유도, 고품질 및 안전한 식품 공급을 통한 식량문제의 해결, 바이오테러 대응을 통한 국민의 안전 확보 등 직접적인 경제적 효과의 창출은 물론 사회‧문화 전반에 대한 비경제적 효과도 크게 창출될 것으로 전망된다.

생명공학 기술을 바탕으로 세계경제는 2020년을 전후하여 바이오 경제로 진입할 것으로 전망되고 있다8). 바이오 경제란 “생명공학 발전으로 신제품의 보급이나 서비스의 향상을 통하여 인류에 편익을 가져다주는 다양한 경제활동을 포괄하는 개념”(OECD, 2006)을 의미한다.

출처 : Davis et al., Harvard Univ.

|

그림 1-3-1-1 |

바이오 경제로의 변화

이처럼 바이오 경제를 향한 생명공학 분야의 과학‧기술 발전 추세는 아래와 같은 몇 가지 경향을 보이고 있다.

첫째, 기능유전체학(Functional Genomics), 단백질체학(Proteomics) 등 Post-genome 신기술이 국가 생명공학 경쟁력의 관건으로 등장하는 등 신개념의 과학‧기술이 출현하고 있으며 새로운 응용 분야로의 확대‧발전이 진전되고 있다.

둘째, IT, NT 등의 첨단기술과 융합하여 신기술을 창출하고 있는데 이러한 융합화는 신기술 창출만이 아니라 기술혁신의 가속화도 함께 유도하며, 그와 관련된 사회 구조 및 생활상의 변화도 예상되고 있다. 구체적으로 생물정보학, 유전자분석 S/W‧기기 등은 BT+IT(BIT)의 예가 되며, 바이오칩(DNA칩, 단백질칩), 나노바이오텍 등은 BT+NT(BNT)의 좋은 예이다.

셋째, SNP, Pharmacogenomics, 세포치료 기술 등의 발전으로 예방의학‧맞춤의약‧재생의학 등 다양한 새로운 의약학적 분야가 출현하고 있으며, 구조생물학‧화학유전체학을 활용한 의약품 개발연구가 확대되는 등 생명현상에 대한 총체적 연구(Gene to Life)와 맞춤형 의약개발이 활성화되고 있다.

넷째, 인간 유전체 프로젝트(HGP), 인간프로테옴연구(HUPO), 침팬지유전체국제컨소시엄(HCCGP), 벼유전체해독국제공동연구(IRGSP), 휴먼프론티어사이언스프로그램(HFSP) 등 광범위한 연구자와 연구기관이 유기적으로 결합된 대규모 국제협력 프로그램이 등장하면서 국경을 초월한 전략적 협력이 강화되고 있다.

다섯째, 생명공학 기술의 산업화 진전에 따라 유용 유전자 정보 선점이 응용 연구개발과 산업화의 주도권 확보에 중요하다는 인식이 확산되면서 세계 각국은 생물다양성협약(CBD), 생물다양성정보기구(GBIF), OECD 생물자원센터 네트워크 등 국제협약을 통해 생물자원의 전략화가 강조되는 등 바이오산업 성장 동력의 필수소재로써 국가간 생물자원 활용 및 확보 방안이 강화되고 있다.

생명공학기술에 기초하는 바이오산업은 고부가가치를 창출할 수 있는 대표적인 지식기반산업으로 IT의 뒤를 잇는 차세대 성장 동력 산업의 하나로 주목받고 있다.

이는 생명공학기술이 정보통신기술(IT)이나 나노기술(NT) 등 첨단신기술과 더불어 미래 생활에 폭넓고 다양하게 기여할 것으로 예상되기 때문이다. 즉, 맞춤의학 등의 발전으로 질병의 예방, 조기진단 및 치료 등이 가능해 질 수 있음은 물론, 식량‧환경‧에너지 등 인류가 직면하고 있는 각종 문제점도 해결할 수 있는 21세기형 산업이라고 할 수 있다.

출처 : 미래전략산업 육성을 위한 차세대 기술혁신 방식 분석 및 제언, STEPI, 2005

|

그림 1-3-1-2 |

생명공학 분야 기술 수명 주기

이러한 바이오산업의 5대 특성에 대해 산업자원부는「2015년 바이오산업 미래비전과 발전전략」에서 ‘장기간의 초기 R&D 투자가 필요(Long-Term Investment)’, ‘개발과정에 엄격한 규제가 적용(Strict Regulation)’, ‘투자의 성공확률은 낮으나 성공시 고수익률(High-risk, High-return)’, ‘산업적 도약을 위해 원천기술 기반이 필요(Dependent on Basic Technology)’, ‘세계시장에서 규모의 경제발생(Scale Economy in a Global Way)’을 제시하였다.

세계 바이오산업은 ‘학문적(생명공학)‧기술적(생명공학)’ 성과의 축적으로 ‘산업적’ 응용이 확대되면서 IT 혁명 이후 세계 경제를 선도할 핵심전략산업으로 급부상되고 있다.

실제 경제지표를 보더라도 1990년대 이후 연 11% 이상 급성장세를 유지하고 있으며, 인구의 고령화, 생명공학 기술의 혁신적 발전 등으로 거대시장의 도래가 가시화(2015년 세계 바이오시장 규모는 3,090억 달러)9)되어 바이오산업의 패권 장악을 위한 선진 각국의 경쟁이 격화되고 있다.

또한, 바이오산업의 세부 분야별 발전 전망은 생명공학 제1의 물결인 의약 분야에서 제2‧3의 물결인 농업, 환경, 전자, 에너지, 해양 등 전 분야에 확산될 것으로 예측되고 있다.

경제학자 지식단체(Economist Intelligence Unit)의 협력으로 발간한 델로이트 백서(Deloitte White Paper, 2006. 11)에서는 바이오산업(Life Science Industry)의 미래에 대해 언급하고 있다.

세계 생명공학계의 중진 지도자들을 대상으로 온라인 설문조사, 원탁토론, 심층면접 등을 통해 작성된 보고서에는 연구개발의 필요성, 생명공학 산업의 경제적 제휴와 동맹, 적재적소에의 적임자 배치 등이 중요하다고 제시되고 있다

이러한 흐름은 우리나라의 정책추진방향에 있어서도 유사하게 나타나고 있다. 즉, 연구개발 분야와 관련해서는 주요 국가계획에서 생명공학을 국가 전략적 집중 분야로 지정하여 국가 발전전략의 핵심기술로써 생명공학 육성 강화를 전면에 부각시키고 있다.

또한 산업화와 관련해서는 2000년을 전후하여 벤처가 바이오산업 구조의 한축을 형성하면서 사회 전체적으로 생명공학에 대한 관심이 확대되었고 개별 부처차원의 응용영역별 육성계획 수립이 활성화되었는데, 2004년 과학기술혁신본부 출범 이후에는 범부처 차원의 종합조정 노력이 더욱 가속화되어 효율성이 제고되고 있는 상황이다.

실제로 2007년 2월에 발표된 국가 R&D 사업 Total Roadmap에서는 우리나라의 과학기술에 대하여, 적극적인 투자와 혁신으로 과학기술 경쟁력이 지속적으로 상승하고 있으나, 원천기술 부족 등 과학기술 혁신역량은 여전히 선진국에 비해 취약하다고 지적하였다.

이를 해결하기 위한 방안으로 대내외 여건과 현 단계의 역량을 분석‧점검하여 국가 과학기술 혁신역량 제고를 위한 국가 R&D 사업의 특성화‧효율화 방향을 제시하였는데, 생명공학은 분야별 투자전략 및 국가 중점 육성기술에 정보‧전자와 더불어 가장 핵심적인 분야로서 포함되었다.

|

표 1-3-2-1 |

생명 분야 특성화기술

|

기술명 |

기술적 실현시기(년) |

사회적 적용시기(년) |

정부‧민간 역할분담(민간의견) |

||

|

민간 연구주도 |

정부역할 조정 |

정부주도 선행연구 |

|||

|

줄기세포 응용기술 |

2017 |

2024 |

25% |

0% |

75% |

|

신약개발 전임상/임상기술 |

2011 |

2016 |

0% |

25% |

75% |

|

신약타겟 및 후보물질도출 기술 |

2011 |

2016 |

0% |

25% |

75% |

|

약물전달기술 |

2012 |

2015 |

0% |

25% |

75% |

|

암 조기진단 기술 |

2015 |

2021 |

0% |

0% |

100% |

|

인체 안전성‧위해성 평가기술 |

2011 |

2013 |

0% |

0% |

100% |

|

농수축산물 고부가가치화 가공 및 생산기술 |

2012 |

2015 |

25% |

25% |

50% |

출처 : 국가 R&D 사업 Total Roadmap, 과학기술부 / 과학기술혁신본부 / KISTEP, 2007.02

출처 : 국가 R&D 사업 Total Roadmap, 과학기술부 / 과학기술혁신본부 / KISTEP, 2007.02

|

그림 1-3-2-1 |

생명 분야 국가중점육성기술

이러한 장기적인 국가차원의 노력은 2016년까지 세계 7위의 생명공학 강국 진입을 목표로 생명공학의 새로운 비전과 대응전략을 제시한 제2차 생명공학육성기본계획(Bio-Vision 2016)에도 잘 나타나고 있다.

제2차 생명공학육성기본계획(Bio-Vision 2016)의 중점추진방향은 제1차 생명공학육성기본계획(Biotech 2000)으로 확보된 “연구기반”을 바탕으로 “세계적 원천기술을 확보”하고 “산업화를 위한 핵심인프라를 강화”한다는 것이다

출처 : 제2차 생명공학육성기본계획(Bio-Vision 2016), 과학기술부, 2006(생명공학정책연구센터 재가공)

|

그림 1-3-2-2 |

생명공학 정책변화와 과학기술혁신본부의 역할

그렇다면, 상기와 같은 기본계획과 중점추진방향을 기초로 우리가 추진하여야 할 구체적인 대응전략에는 어떠한 것들이 제시될 수 있는가?10)

첫째, 글로벌 연계‧협력‧제휴의 활성화 전략이 필요하다. 유망 바이오산업의 세부 분야들은 R&D성과를 상업화하고 시장에 진출하기까지 다양한 혁신 주체들의 역량과 막대한 자금의 장기적인 투자를 필요로 하므로 글로벌 차원의 연계‧협력‧제휴를 통해 임계 규모이상의 투자와 시장을 확보해야만 한다. 이를 위해서는 유망 바이오산업 세부 분야별로 우리나라의 경쟁력 확충에 필요한 주요 제휴대상 업체를 중심으로 협력을 추진해야 하며 기업의 수요 및 제품특성에 따라 다각적으로 접근할 필요가 강조된다.

둘째, 원천기술 및 핵심기술 확보를 위한 R&D 추진이 요구된다. 세계수준의 원천‧핵심‧선도형 기술을 개발하여 지식재산권을 확보하고 가치사슬 단계별 기술이전 등을 활성화함으로써 고부가가치를 창출하기 위해서는 국가 연구개발 사업에서 실질적인 국제공동연구가 활성화될 수 있도록 정책이 지원되어야 한다. 또한 혁신적인 성과의 확산을 위해서는 연구개발 과제 초기 단계부터의 기업 참여 방안이 마련됨과 동시에 연구개발 성과의 지식재산권 관리 방안이 관련 규제 및 규정 개선 등을 통해 마련되어야 한다.

셋째, 세계시장에서의 선도적 위치 선점을 위한 산업화가 촉진되어야 한다. 세계적 수준의 전임상‧임상‧생산시설 등 실용화 인프라 확보 및 안정적 산업발전 구조를 구축함으로써 글로벌 경쟁‧협력 환경을 조성해야 한다. 이를 위해서는 유망 바이오산업관련 전임상 및 임상단계 인프라 경쟁력을 우선적으로 강화하고 전임상 및 임상초기단계의 연구개발에 대한 소프트웨어적 지원도 확대해야 한다. 또한 세계시장 대상의 제품 출시 및 글로벌 마케팅 지원 시스템을 구축하고 기업간 인수‧합병을 통해 규모의 경제를 구현함으로써 글로벌 시장 진출을 위한 총체적 경쟁력 확보 및 시장실패 위험 부담을 최소화해야 한다.

결론적으로 바이오산업은 21세기 이후 기술적, 산업적 파급효과를 가장 크게 나타낼 것으로 주목받고 있는 고부가가치 산업으로써, 경제적 효과와 함께 사회‧문화에 대한 비경제적 효과 역시 매우 클 것으로 전망되고 있다. 때문에 국가정책적인 관점에서 보면, 건강과 삶의 질, 식량, 환경, 에너지 등 가장 중요한 당면과제들을 해결해야 하고 경제적․비경제적 효과를 긍정적인 방향으로 극대화할 수 있도록 첨단 바이오산업 발전의 촉진 필요성을 매우 강조하여야 한다.

2007년도 미국 연방정부의 생명과학 R&D 예산은 약 307억 달러이다. 미국 과학재단(NSF)의 자료에 따르면 2007년도 R&D 예산으로 보건 분야는 290억 달러, 농업 분야는 17억 달러가 책정되었다[표 2-1-1-1]. 보건 분야는 전체 R&D의 21.2%로 비국방 R&D의 절반을 차지하고 있으며, 농업 분야의 투자는 상대적으로 미미하다. 지난 1990년대 후반부터 2000년대 초반까지 미국의 보건 R&D는 국립보건원(NIH) 예산의 증액을 통해 가파르게 성장했으나 최근에는 정체되어 있다.11)

과학 및 공학 분야별 예산을 집계한 NSF의 다른 자료에 의하면 2006년도 생명과학 분야 연구(research) 예산은 282억 달러이고[표 2-1-1-2], 같은 해 NIH의 예산은 278억 달러이다.12) 2004년도 생명과학 분야 연구 예산의 부처별 분포를 보면 NIH가 대부분을 차지하고 있음을 알 수 있다[표 2-1-1-3]. 이러한 수치들은 미국 연방정부의 생명과학 R&D가 대부분 NIH를 통해 보건 분야 연구에 투자되고 있음을 의미한다.

|

표 2-1-1-1 |

미국 연방정부의 기능별 연구개발 예산(2005~2007)

(단위 : 백만 달러)

|

2007년 순위/기능 |

2005년 actual |

2006년 preliminary |

2007년 proposed |

2007년 비중(%) |

|

총액 |

131,259 |

135,205 |

136,850 |

100.0 |

|

1 National defence |

74,641 |

77,630 |

78,388 |

57.3 |

|

2 Health |

29,129 |

29,088 |

29,025 |

21.2 |

|

3 Space research and technology |

9,656 |

10,411 |

11,478 |

8.4 |

|

4 General Science and basic research |

7,477 |

7,495 |

8,321 |

6.1 |

|

5 Natural resources and environment |

2,245 |

2,202 |

2,043 |

1.5 |

|

6 Agriculture |

2,094 |

2,128 |

1,711 |

1.3 |

|

7 Transportation |

1,866 |

1,741 |

1,507 |

1.1 |

|

8 Energy |

1,324 |

1,419 |

1,363 |

1.0 |

|

9 Administration of justice |

779 |

1,011 |

895 |

0.7 |

|

10 Veterans benefits and services |

742 |

765 |

765 |

0.6 |

|

11 Education, training, employment and social services |

495 |

522 |

519 |

0.4 |

|

12 Commerce and housing credit |

475 |

457 |

486 |

0.4 |

|

13 International affairs |

255 |

255 |

255 |

0.2 |

|

14 Community and regional development |

45 |

55 |

68 |

|

|

15 Income security |

35 |

27 |

27 |

|

주 : 연구(research), 개발(development), 연구개발 설비(R&D plant) 예산까지 모두 포함한 전체 연구개발 예산이며, 법에 의해 정부의 지출의무(obligation)를 부담할 수 있도록 승인된 수권예산(budget authority) 기준임

출처 : Federal Research and Development Funding by Budget Function: Fiscal Years 2005~07, p.68 (Table 1, 3), NSF(2006.12)

|

표 2-1-1-2 |

미국 연방정부의 분야별 Research 예산(2004~2006)

(단위: 백만 달러)

|

분 야 |

2004 |

2005 |

2006 |

|

계 |

53,358 |

55,546 |

54,979 |

|

Life sciences |

27,728 |

28,543 |

28,207 |

|

Biological (excluding environmental) |

13,092 |

NA |

NA |

|

Environmental biology |

670 |

NA |

NA |

|

Agricultural |

1,087 |

NA |

NA |

|

Medical |

10,899 |

NA |

NA |

|

그 외 생명과학 |

1,981 |

NA |

NA |

|

Psychology |

1,855 |

1,916 |

1,934 |

|

Physical sciences |

5,211 |

5,473 |

5,394 |

|

Environmental sciences |

3,742 |

3,876 |

3,754 |

|

Mathematics & computer sciences |

2,949 |

3,115 |

3,081 |

|

Engineering |

8,866 |

9,481 |

9,397 |

|

Social sciences |

1,090 |

1,131 |

1,178 |

|

그 외 과학 |

1,916 |

2,010 |

2,034 |

주 : 1. 연방정부의 지출 의무액(obligations) 기준이며, 2004년은 확정액, 2005~2006년은 잠정액.

NA=Not Available.

2. NSF의 통계는 전체 연구개발 예산을 research, development, R&D plant로 구분한다. 분야별 분포는 이 중 research 예산에 대해서만 집계되는데, 생명과학 분야는 development와 R&D plant 부문의 예산이 미미하기 때문에 research 투자액이 전체 투자액과 비슷하다.

출처 : Federal Funds for Research and Development: Fiscal Years 2004~2006, p.59 (Table 19), NSF(2007.6)

|

표 2-1-1-3 |

미국 연방정부의 부처별 생명과학 Research 예산(2004)

(단위: 백만 달러)

|

부처/기관 |

계 |

농업 |

생물학 |

환경생물학 |

의료 |

기타 |

|

계 |

27,728 |

1,087 |

13,091 |

670 |

10,899 |

1,981 |

|

농림부 |

1,577 |

987 |

227 |

332 |

32 |

0 |

|

상무부 |

90 |

17 |

34 |

26 |

4 |

9 |

|

국방부 |

766 |

2 |

277 |

26 |

349 |

112 |

|

교육부 |

19 |

0 |

0 |

0 |

0 |

19 |

|

에너지부 |

417 |

0 |

238 |

0 |

173 |

6 |

|

보건복지부 |

22,919 |

0 |

11,340 |

4 |

9,871 |

1,704 |

|

NIH |

21,997 |

0 |

11,208 |

0 |

9,168 |

1,621 |

|

국토안보부 |

160 |

7 |

147 |

2 |

3 |

1 |

|

내무부 |

175 |

0 |

90 |

85 |

0 |

0 |

|

법무부 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

교통부 |

7 |

0 |

0 |

0 |

6 |

1 |

|

보훈부 |

342 |

0 |

0 |

0 |

342 |

0 |

|

국제개발협력처 |

173 |

72 |

0 |

0 |

0 |

101 |

|

환경보호처 |

212 |

0 |

147 |

59 |

0 |

5 |

|

항공우주국 |

273 |

1 |

119 |

10 |

118 |

24 |

|

과학재단 |

556 |

0 |

452 |

104 |

0 |

0 |

|

스미소니언(연) |

43 |

0 |

21 |

22 |

0 |

0 |

주 : NIH의 2004년 예산은 26,890백만 달러이며, 그 중 이 표에서 제시된 21,997백만 달러 이외의 금액은 생명과학 이외의 분야에 투자된 것임

출처 : Federal Funds for Research and Development: Fiscal Years 2004~2006, p.74~75(Table 24), NSF (2007.6)

미국에서는 연방정부 외에 민간부문에서도 생명과학에 많은 투자를 하고 있는데, 민간부문의 대표적인 R&D 투자 주체는 제약회사와 바이오텍 벤처들이다. 미국의 거대 제약회사들의 협회인 PhRMA 자료에 따르면 미국 제약회사들은 2006년에 총 429억 달러를 R&D에 투자하였다[표 2-1-1-4]. 또한 Ernst & Young의 집계에 따르면 미국의 바이오텍 벤처들은 2005년에 198억 달러를 R&D에 투자하였다[표 2-1-1-5]. 이상 미국 연방정부, 제약회사, 바이오텍 벤처들의 2006년도 R&D 투자를 모두 합하면 940억 달러에 육박한다. 여기에 각 주정부의 R&D 예산과 LMO 관련 농산물 기업들의 R&D를 포함하면 미국 전체의 생명과학 R&D는 1천억 달러를 크게 상회할 것으로 추정된다.

|

표 2-1-1-4 |

미국 제약회사들의 R&D 투자(2001~2006)

(단위: 백만 달러)

|

연도 |

국내 R&D |

해외 R&D |

총 R&D |

증가율(%) |

|

2006 |

33,967 |

9,005 |

42,973 |

7.8 |

|

2005 |

30,969 |

8,888 |

39,857 |

7.7 |

|

2004 |

29,555 |

7,462 |

37,018 |

7.4 |

|

2003 |

27.064 |

7,388 |

34,453 |

11.1 |

|

2002 |

25,655 |

5,357 |

31,012 |

4.2 |

|

2001 |

23,502 |

6,220 |

29,772 |

14.4 |

출처 : Pharmaceutical Research and Manufacturers of America(PhRMA), 2007, Pharmaceutical Industry Profile 2007, p.42.(www.phrma.org)

|

표 2-1-1-5 |

미국 바이오텍 벤처기업의 재무 지표(2001~2005)

(단위 : 억 달러)

|

연도 |

매출 |

수익 |

R&D 지출 |

순손실 |

공개기업 수 |

기업 수 |

|

2005 |

321 |

507 |

198 |

41 |

329 |

1,415 |

|

2004 |

281 |

438 |

196 |

68 |

331 |

1,346 |

|

2003 |

284 |

392 |

179 |

54 |

314 |

1,473 |

|

2002 |

243 |

296 |

205 |

94 |

318 |

1,466 |

|

2001 |

214 |

296 |

157 |

46 |

342 |

1,457 |

출처 : Ernst & Young, Annual Biotechnology Industry Reports 2002~2006. Biotechnology Industry Organization, 2007, Guide to Biotechnology 2007, p.3에서 재인용

미국 연방정부의 생명과학 투자는 대부분 NIH를 통해 집행되므로, NIH의 투자 방향과 정책적 지향점이 곧 미국 연방정부의 생명과학 투자 방향을 결정한다고 볼 수 있다. NIH는 예산의 15% 정도만 내부에서 사용하고(내부연구, 운영, 연구관리 등) 나머지는 대학 등 외부 기관에 연구비로 지원함으로써 사실상 미국 전역의 생명과학 연구를 주도하고 있다. 따라서 NIH의 투자 동향을 통해 미국 생명과학 연구의 방향을 가늠해볼 수 있다.

가. NIH의 질환별/주제별 투자 포트폴리오

NIH는 독립적인 27개의 질환별 센터 및 연구소를 통해 내부연구와 외부연구 지원 기능을 수행하는 다원적 조직 구조를 가지고 있기 때문에 NIH의 전체적인 투자 방향을 간단한 분석으로 요약하기는 어렵다. 대신 NIH 전체의 질환별, 주제별 투자 포트폴리오를 통해 NIH의 중점적인 투자 방향을 살펴볼 수 있다.

NIH 연구비의 질환별 상대적 분포를 보면 감염 질환이 10.5%로 가장 높고, 신경 9.7%, 암 6.3%, 순환기 4.6%, 태아/소아 3.4%, 산부인과 3.4%, 외상/중독 3.0%, 정신 2.4%, 내분비/대사 2.3%, 소화기 2.1% 순으로 나타났다[표 2-1-1-6]. 질환별 포트폴리오에서 발견되는 특징은 감염 질환이 가장 큰 비중을 차지하고, 암보다도 신경계 연구가 많다는 것이다.13)

감염 질환 연구 중에서는 AIDS와 신종 감염 질환에 대한 연구가 높은 비중을 차지하고 있어서 미국적 상황을 반영한다고 볼 수 있다. 신경계 연구는 신경과학과 뇌연구가 대부분을 차지하고 있다. 암 연구에서는 유방암, 전립선암, 직장암, 폐암에 대한 연구가 높게 나타나서 간암과 위암 중심의 우리나라와 확연한 차이를 보인다.

|

표 2-1-1-6 |

미국 NIH의 질환별 연구비 현황

(단위: 백만 달러)

|

코드 |

질환 |

FY 2004 Actual |

FY 2005 Actual |

FY 2006 Actual |

FY 2007 Estimate |

FY 2008 Estimate |

합계 |

평균 비중 |

|

1 |

감염 |

13,863 |

13,836 |

13,792 |

13,716 |

13,702 |

68,909 |

10.8% |

|

2 |

암 |

7,914 |

8,036 |

7,927 |

7,905 |

7,877 |

39,659 |

6.2% |

|

3 |

혈액/면역 |

1,268 |

1,255 |

1,247 |

1,242 |

1,242 |

6,254 |

1.0% |

|

4 |

내분비/대사 |

2,815 |

2,951 |

2,942 |

2,936 |

2,922 |

14,566 |

2.3% |

|

5 |

정신 |

3,057 |

3,131 |

3,122 |

3,112 |

3,106 |

15,528 |

2.4% |

|

6 |

신경 |

12,347 |

12,424 |

12,290 |

12,243 |

12,214 |

61,519 |

9.6% |

|

7 |

눈 |

752 |

773 |

765 |

762 |

762 |

3,814 |

0.6% |

|

8 |

귀 |

16 |

15 |

17 |

16 |

16 |

80 |

0.0% |

|

9 |

심혈관 |

5,903 |

5,852 |

5,908 |

5,906 |

5,899 |

29,468 |

4.6% |

|

10 |

호흡기 |

1,992 |

2,108 |

2,126 |

2,156 |

2,175 |

10,557 |

1.6% |

|

11 |

소화기 |

2,571 |

2,690 |

2,700 |

2,692 |

2,683 |

13,336 |

2.1% |

|

12 |

피부 |

6 |

6 |

8 |

7 |

7 |

34 |

0.0% |

|

13 |

근골격 |

1,310 |

1,306 |

1,289 |

1,285 |

1,278 |

6,468 |

1.0% |

|

14 |

비뇨기 |

1,056 |

1,083 |

1,051 |

1,042 |

1,040 |

5,272 |

0.8% |

|

15 |

산부인과 |

4,269 |

4,326 |

4,243 |

4,230 |

4,229 |

21,297 |

3.3% |

|

16 |

태아/소아 |

4,368 |

4,430 |

4,321 |

4,309 |

4,285 |

21,713 |

3.4% |

|

17 |

선천기형 |

142 |

135 |

136 |

134 |

132 |

679 |

0.1% |

|

18 |

기타증상 |

2,657 |

2,736 |

2,748 |

2,736 |

2,724 |

13,601 |

2.1% |

|

19 |

외상/중독 |

3,851 |

3,931 |

3,868 |

3,851 |

3,842 |

19,343 |

3.0% |

|

20 |

사망외인 |

48 |

46 |

43 |

43 |

42 |

222 |

0.0% |

|

21 |

건강검진 등 |

401 |

422 |

417 |

417 |

417 |

2,074 |

0.3% |

|

N/A |

56,306 |

58,093 |

57,306 |

57,154 |

57,003 |

285,862 |

44.6% |

|

|

총합계 |

126,912 |

129,585 |

128,266 |

127,894 |

127,597 |

640,255 |

100.0% |

|

주 : 이 표는 NIH가 215개의 세부 질환 및 연구 분야별로 연구비를 집계한 자료를 토대로, 각 세부 질환들을 WHO 질환군에 따라 재분류하여 합계를 산출한 것임. NIH의 원 자료가 세부 질환 및 연구 분야별로 중복 집계되었기 때문에 이 표에서는 질환군 사이 뿐 아니라 한 질환군 내에서도 중복 집계가 있으며 그 때문에 총합계가 NIH 전체 예산을 크게 넘어섬. N/A는 특정 질환으로 분류하기 어려운 연구 영역들을 의미함

출처 : “Estimates of Funding for Various Diseases, Conditions, Research Areas”, NIH 홈페이지(www.nih.gov/ news/fundingresearchareas.htm)

특정 질환으로 분류되지 않는 주제별 연구가 전체 연구비의 44.5%를 차지하는 것으로 나타났다. 여기에 포함되는 분야들로는 생명과학(9,974), 임상연구(8,785), 예방(6,815), 유전학(4,878), 행동과학/사회과학(3,001), 임상시험(2,767), 보건 불평등(2,766), 소수자 보건(2,423), 생물방어(1,766), 생물공정(1,546), 줄기세포 연구(1,325), 희귀질환 의약품(1,255), 인간유전체(1,065), 기초 행동과학/사회과학(1,062), 보건 서비스(929), 진단 방사선(712), 재생의학(614), 이식(551), 흡연과 건강(517), 담배(515), 질병부담(508), 네트워크정보기술(423), 유전자치료제(388), 장기 이식(363), 재활의학(324), 식품 안전성(316), 보완대체의학(301), 농촌 보건(202), 나노기술(192), 보조공학(182), 비용 효과성 연구(143) 등이 있다(괄호 안의 숫자는 2006년 연구비, 단위 백만 달러). 이들 주제들을 보면 일반적인 생명과학이나 임상연구 외에도 생물방어, 줄기세포, 희귀질환 의약품, 재생의학, 유전자치료제, 보완대체의학 등 최근의 주요 이슈들이 고르게 분포되어 있음을 확인할 수 있다.

나. NIH Roadmap for Medical Research

NIH 예산은 연방정부의 보건 연구 강화 방침에 따라 1999년부터 2003년까지 5년 동안 두 배로 증액되었다. 연구비 규모가 크게 확대됨에 따라 NIH는 변화된 지식 기반과 연구 환경, 이해관계자들(국민, 정부, 과학자 등)의 요구를 반영하기 위해 연구 포트폴리오를 재점검할 필요에 직면하였다. 특히 인간유전체 연구를 비롯한 그동안의 많은 과학적 진보를 의학적 성과로 연결시키는 데 장애가 되는 과학적 문제들을 해결하기 위한 새로운 연구가 필요했다.

이러한 배경 속에서 2002년 5월, 15대 원장으로 임명된 Zerhouni 박사는 취임 직후 Roadmap 작업에 착수하였다. Roadmap의 목표는 NIH의 27개 센터 및 연구소들이 지닌 원래의 연구 방향과 사업들을 재조정하는 것은 아니었고, 개별 연구소 차원에서는 다루기 어렵지만 의학 연구의 결정적인 진보를 위해 전체 NIH 차원에서 협력하여 진행할 필요가 있는 연구 사업들을 도출하는 것이었다. 즉, Roadmap은 NIH의 센터 및 연구소들이 공동으로 참여하는 범NIH 차원의 신규 연구 사업이라고 할 수 있다. 미국을 대표하는 300여 명의 전문가들이 참여하여 1년 넘게 작업한 끝에 NIH는 2003년 중반에 3개 주제(theme), 9개 실행 그룹(implementation group), 28개 연구 사업(initiative)을 발표하였다[표 2-1-1-7]. Roadmap 연구 사업들은 2004 회계연도부터 지원되기 시작하였고 매년 수요조사를 통해 새로운 사업들이 추가되고 있다. 2008년도 예산 요구안에서 Roadmap 예산은 4억 8,600만 달러로 전체 NIH 예산의 1.7% 정도이며, 이 예산으로 200여 개의 연구과제가 지원되고 있다.

[표 2-1-1-7]에 있는 NIH Roadmap의 주요 내용을 보면 혁신적 신약 개발에 필요한 기초연구와 기초연구 결과를 임상에 적용하기 위한 임상연구를 강화하는 것에 주된 초점이 맞추어져 있음을 알 수 있다. 현재 미국을 비롯한 세계 제약 산업은 기하급수적으로 증가하는 연구개발 투자에도 불구하고 혁신적인 신약 개발 건수가 줄어드는 연구개발 생산성 저하의 문제를 심각하게 겪고 있다. 이러한 상황에서 NIH는 혁신적 신약 발굴을 지원하기 위해 새로운 약물표적(drug target)이나 선도물질(lead compound)의 발굴에 필요한 연구들을 Roadmap 내에 포함시켜서 추진하고 있다.

첫 번째 주제인 “New Pathways to Discovery”에 속한 연구 사업들이 모두 여기에 해당한다. 또한 임상연구 네트워크를 강화하고 임상연구 인력을 양성함으로써 기초연구 성과가 임상으로 연계되는 것을 지원하고 있다. 특히 중개연구(translational research) 지원 사업을 통해서는 민간 기업의 관심을 받지 못한 대학의 신약 후보물질들에 대해 전임상 테스트를 지원함으로써 임상 시험에 진입할 수 있도록 지원하는 RAID(Rapid Access to Interventional Development) 프로그램을 시행하고 있다.

|

표 2-1-1-7 |

NIH Roadmap의 주요 내용(2007년 기준)

|

Theme 1 : New Pathways to Discovery |

|

IG1 : Building Blocks, Biological Pathways, and Networks ○ National Technology Centers for Networks and Pathways ○ Metabolomics Technology Development ○ Standards for Proteomics and Metabolomics/ Assessment of Critical Reagents for Proteomics |

|

IG2 : Molecular Libraries and Imaging ○ Molecular Libraries Screening Center Network (MLSCN) ○ Cheminformatics ○ Technology Development ○ Development of High Specificity/High Sensitivity Probes to Improve Detection ○ Comprehensive Trans-NIH Imaging Probe Database ○ Core Synthesis Facility to Produce Imaging Probes |

|

IG3 : Structural Biology ○ Protein Production Facilities |

|

IG4 : Bioinformatics and Computational Biology ○ National Centers for Biomedical Computing |

|

IG5 : Nanomedicine ○ Planning for Nanomedicine Centers |

|

IG6 : Human Microbiome Project (2007년 신규) |

|

Theme 2 : Research Teams of the Future |

|

IG7 : High-Risk Research ○ NIH Director’s Pioneer Award ○ NIH Director’s New Innovator Award (2007년 신규) |

|

IG8 : Interdisciplinary Research ○ Interdisciplinary Research Centers ○ Interdisciplinary Research Training Initiative ○ Interdisciplinary Research in The Behavioral and Social Sciences ○ Removing Structural Barriers to Interdisciplinary Research ○ NIH Intramural Program as a Model for Interdisciplinary Research ○ Interagency Conference on the Interface of Life Sciences and Physical Sciences |

|

IG9 : Public-Private Partnerships ○ Designation of a Public-Private Sector Liaison ○ High-level Science-driven Partnership Meetings |

|

Theme 3 : Re-engineering the Clinical Research Enterprise |

|

IG10 : Clinical Research ○ Clinical Research Networks/NECTAR ○ Clinical Research Policy Analysis and Coordination ○ Clinical Research Workforce Training ○ Dynamic Assessment of Patient-Reported Chronic Disease Outcomes ○ Translational Research |

주 : IG=implementation group, ○=initiative

출처 : http://nihroadmap.nih.gov

1970년대 이후 분자생물학 등 생명공학기술의 근간을 이루는 기초연구가 빠르게 발전함에 따라, 이를 상업화로 연결시키려는 연구개발도 급증하기 시작했다. 일본의 경우, 미국이나 유럽에 비해 생명공학기술의 역사가 짧고, 특히 기초기술 분야에서는 크게 뒤쳐진 상태였지만, 최근 들어 생명공학기술에 대한 관심이 증폭되면서 국가 중점 산업 분야로의 성장을 도모하고 있다.

일본의 바이오산업 육성은 이 분야에 종사하는 기업의 수와 종업원을 늘리고, 기업의 규모를 확장시키는 전략으로부터 출발하고 있다. 그 일환으로 정부 차원의 연구비를 대폭 증액하는 한편, 연구소 신설 등 다양한 지원 대책을 마련하고 있다. 하지만 이런 국가적 투자가 가시적 성과로 나타나기까지는 많은 시간이 필요하므로 기술융합 등을 통해 단기적 효과를 유도하는 시책도 병용하고 있다.

생명공학 기술이 본격적으로 도입되던 1980년 일본 생명공학 관련시장의 규모는 약 2,000억엔 수준에 불과했다. 그러나 생명공학기술을 활용한 의약품 시장이 빠르게 성장하고, 연구관련 서비스를 수행하는 CRO(Contract Research Organization)의 시장이 꾸준히 확대되면서 2006년엔 시장규모가 거의 10배 가깝게 성장했다. 2006년도 일본 생명공학 관련시장을 분석해 보면, 의약품을 비롯한 생명공학제품의 시장이 1조 2,899억엔으로 약 70%의 비중을 차지하고 있고, 나머지가 바이오 관련제품 및 서비스 시장으로 5,566억엔이며, 전체 시장규모는 2005년도 시장 대비 약 3.4%가 증가한 약 1조 8,465억엔을 형성하고 있다. 특히 생명공학제품 중 유전자재조합 기술을 활용한 제품의 매출이 1조 1,538억엔으로 약 90%를 차지했다는 것은 이미 대부분의 전통적 생명공학기술이 현대 생명공학기술로 전환되었음을 의미하는 것이다[표 2-2-2-1].

|

표 2-2-2-1 |

2006년도 일본 바이오산업 총 시장규모

(단위 : 억엔)

|

구 분 |

내 용 |

시장규모 |

||

|

2005년 |

2006년 |

|||

|

바이오제품 |

유전자재조합제품 |

11,040 |

11,538 |

(+4.5%) |

|

세포융합제품 |

1,012 |

1,002 |

(-1.0%) |

|

|

세포배양제품 |

368 |

359 |

(-2.4%) |

|

|

소 계 |

12,420 |

12,899 |

(+3.9%) |

|

|

바이오 관련 제품 및 서비스 |

의약‧정밀화학제품 |

1,528 |

1,601 |

(+4.7%) |

|

식품 |

1,368 |

1,324 |

(-3.3%) |

|

|

기기‧시약 |

1,273 |

1,288 |

(+1.1%) |

|

|

생물정보‧서비스‧센서‧ 환경‧기타 |

1,274 |

1,354 |

(+6.2%) |

|

|

소 계 |

5,443 |

5,566 |

(+2.3%) |

|

|

|

합 계 |

17,863 |

18,465 |

(+3.3%) |

출처 : Nikkei Biotechnology & Business사, 일경바이오연감, 2007

가. 단백질의약품 시장의 확대

생명공학의 성장에 크게 기여한 분야는 지난 10여 년 동안 급성장한 단백질의약품이다. 신성빈혈 치료제인 에리트로포이에틴(Erythropoietin, EPO), 인슐린 제제, 성장호르몬, 인터페론 알파, 항암치료 보조제인 과립구 콜로니 자극인자(Granulocyte- Colony Stimulating Factor, G-CSF) 등 5대 단백질 의약품 시장은 이미 성숙기에 접어들었다.

최근엔 약가인하정책으로 인해 단백질의약품의 시장이 정체를 보이고 있지만, 이를 대신해 항체의약품 시장이 빠르게 성장하면서 새로운 성장 동력으로 부상하고 있다[표 2-2-2-2].

|

표 2-2-2-2 |

일본의 주요 단백질의약품 시장

(단위: 억엔)

|

제품군 |

2005년 매출액 |

2006년 매출액 |

|

EPO |

1,388 |

1,326 |

|

인슐린 |

688 |

740 |

|

성장호르몬 |

574 |

558 |

|

인터페론 알파 |

380 |

390 |

|

G-CSF |

400 |

387 |

|

항체의약품 |

396 |

454 |

출처 : Nikkei Biotechnology & Business사, 일경바이오연감, 2007

현재 일본에서 시판 중인 항체의약품은 8종에 불과하지만, 미국과 유럽처럼 R&D 파이프라인에 다수의 제품이 올라있고, 개발주체들이 다케다, 아스텔라스, 에자이 등 대형 제약기업이므로 향후 의약품 시장을 주도할 기술 분야로 될 것이다. 또한 다른 단백질의약품과는 달리 항체의약품은 이제 성장기에 들어선 까닭에 당분간 두 자리 성장률이 꾸준히 유지될 전망이므로 생명공학 의약품시장은 계속 확장될 것으로 기대되고 있다.

나. 의약품 심사제도의 개혁

일본은 미국과 유럽에 비해 생명공학 의약품을 개발하는 데 소요되는 기간이 비교적 오래 걸리는 편이다. 이는 약사법 등 관련제도의 개선이 생명공학기술의 발전을 뒤따라가지 못하는 데서 오는 것으로, 이에 따라 최근에는 규제를 완화시키려는 움직임이 활발하며, 2006년에는 임상시험이나 임상연구에 관련된 문제가 주요 사안으로 논의된 바 있다.

일본의 임상시험 환경을 살펴보면, 1998년에 의약품의 임상시험 실시기준에 관한 규정인 신(新) GCP(Good Clinical Practice)가 1998년에 실시된 이후 임상시험 건수가 급감했고, 이로 인해 임상시험의 공동화가 문제로 지적되었다. 이에 후생노동성은 2005년에 전국 임상시험(治驗) 활성화 3개년 계획을 마련하여 임상시험의 네트워크화 추진 및 의약기관의 임상시험 실시 시스템화를 추진해 이를 개선하고 있다. 또한 CRO와 SMO(Site Management Organization : 治験実施施設管理機関) 등 임상시험 서비스 기관의 증가도 일본의 임상시험 환경개선에 큰 기여를 하고 있다.

그러나 유럽에서 승인된 의약품이 일본에는 직접 도입되지 않아 환자들이 세계표준 의료혜택을 즉각 받을 수 없다는 Drug lag의 문제가 부상하고 있는데, 그 원인은 의약품 심사를 맡고 있는 전문 인력이 부족하기 때문이다. 이런 이유에서 임상시험뿐만 아니라 의약품 승인 심사기구의 체제도 함께 정비될 필요가 있으며, 정부에서도 이를 반영해 2006년 10월부터 의약품 허가를 신속하게 심사할 수 있도록 제도를 개선 중에 있다.

2007년도 일본 정부의 바이오산업 예산 총액은 2006년과 거의 비슷한 수준인 2,645억엔이다. 각 부처별 예산을 통해 중점 육성하는 분야를 살펴보면, 암 치료 관련 분야 및 임상시험 개혁 분야(후생노동성)와 기초연구성과를 임상에 응용하는 목적으로 수행하는 연구(경제산업성, 문부과학성) 등에 예산이 증액되었고, 최근 세계적으로 큰 관심이 증폭되고 있는 바이오연료(농림수산성, 환경성) 분야도 예산이 증가되었다[표 2-2-3-1].

|

표 2-2-3-1 |

2007년 일본 정부의 바이오산업관련 예산

(단위 : 억엔)

|

정부기관 명 |

2006년도 |

2007년도 |

|

경제산업성 |

256 |

220 |

|

농림수산성 |

282 |

264 |

|

후생노동성 |

1,308 |

1,315 |

|

문부과학성 |

684 |

688 |

|

환 경 성 |

109 |

145 |

|

경 찰 청 |

9 |

13 |

|

합 계 |

2,648 |

2,645 |

출처 : Nikkei Biotechnology & Business사, 일경바이오연감, 2007

가. 산학연구의 확대

일본의 생명공학 분야가 미국과 유럽에 비해 뒤쳐진 이유 중 하나는 산학(産學) 연계가 활성화되어 있지 않다는 것으로 분석되고 있다. 일본에도 의대․약대는 물론 농대․이공대에 걸쳐 생명공학 관련학과가 많이 존재하지만 산업계와의 실질적 연결은 부족했다는 지적이 있다. 하지만 최근에는 국가가 지원한 연구비라도 대학을 통해 개발되면 그 기술의 소유를 대학이 갖게끔 해, 기술개발을 통해 대학이 수익을 올릴 수 있는 법적 제도를 마련하고 있는 미국처럼, 일본에서도 대학의 기술이 산업화로 직접 연결될 수 있도록 대학의 독립법인화 등을 시행해 동기를 부여하고 있다.

나. 바이오벤처의 육성

일본에서는 최근 5~6년 사이에 많은 바이오벤처가 생겼다. 2006년 6월, 일본의 바이오벤처 수는 531개에 이르고, 2010년에는 1,000개를 넘어설 것으로 예상하고 있다. 이는 약 20년 전 미국의 상황과 비슷한 것으로, 이처럼 일본의 바이오벤처의 활성화가 늦어진 것은 법 제도와 전문 인력 등 벤처기업을 활성화할 수 있는 사회 환경이 그동안 성숙되지 않았기 때문이다.

또한, 신약연구를 목표로 창업한 바이오벤처의 경우, 미국 벤처기업보다는 연구개발비 규모가 현저히 작아 R&D 경쟁력이 뒤쳐질 수밖에 없었다. 이를 극복하기 위한 방안으로 일본은 미국 등 글로벌 시장으로의 사업영역을 확대하는 전략을 수립하고 있으며, 구체적으로는 바이오벤처의 미국 특허 획득을 확대하도록 유인하는 한편, 미국시장에 밝은 인재 육성과 CRO 등 신약연구 서비스산업의 활성화를 통해 바이오벤처를 정부 차원에서 직․간접적으로 지원하고 있다.

다. 관련 산업과의 접목

바이오산업은 부가가치가 높지만 투자회수까지 걸리는 기간이 비교적 길기 때문에 일본은 자신들의 중점 산업 분야와 생명공학을 접목시켜 단기적 효과를 유인하는 전략도 적극 활용하고 있다. 특히 일본의 주력 산업 분야인 전자산업, 정밀기기 산업 분야와 바이오산업의 기술융합을 통해 신규 바이오산업의 창출을 유도하고 있으며, 정보기술(Information Technology), 나노기술(Nano Technology)도 생명공학기술과의 융합을 통해 신개념의 차세대 제품 탄생을 도모하고 있다. 예를 들면, 차세대 혈당 센서는 직접 채혈하는 대신에 적외선 등의 소형레이저로 혈류 중의 포도당을 직접 측정할 수 있으며, 체내에 심은 캡슐로부터 지속적으로 약물이 방출되도록 하는 약물 전달기술은 실용화가 빠르게 이루어질 것으로 기대하고 있다. 또한 세포나 단백질 연구에 필요한 실험과정에는 숙련된 인재가 많이 필요해 고비용이 요구되는 분야이므로 이 과정에 자동화된 기계장치나 로봇을 활용하는 융합기술도 매력적인 프로젝트가 되고 있다.

유럽의 생명공학 동향과 관련된 주요정책 및 과제는 “연구와 기술개발을 위한 프레임워크 프로그램(Framework Programme for Research and Technological Development)”에 나타나 있다. 제7차 프레임워크 프로그램(FP7)이 2007년부터 시작되어 2013년까지 7년간 진행되며, 전체 예산은 505억유로이다. FP7은 다음과 같이 크게 4개의 특정 프로그램들과 1개의 핵연구프로그램으로 구성되어 있다.

이중에서 생명공학과 관련이 있는 프로그램은 1. 협력(Cooperation) 프로그램으로써, 여기에는 건강(Health)과 식품․농업․바이오테크놀로지(Food․Agriculture․Biotechnology) 등을 포함하는 총 10개의 세부 프로그램이 있다. 첫 번째로 건강(Health) 세부 프로그램은 협력프로그램의 주요 주제이며, 7년의 FP7 기간 동안 60억유로의 예산이 배정되었고 이는 전체 협력 프로그램 예산(324억유로)의 18.5%에 해당한다.

FP7에서의 건강연구의 목적은 유럽시민의 건강을 증진시키고, 건강과 관련된 산업과 사업의 경쟁력을 높이는 것이다. 이와 관련된 대표적 연구는 미생물 저항, HIV/AIDS, 말라리아, 결핵, 유행병 등이다. 주요 지원 분야는 다음과 같다. 기초적 발견들의 임상적용, 새로운 치료법의 개발과 확인, 연구결과의 커뮤니케이션, 건강증진과 질병예방 방법, 진단기법과 기술, 지속가능하고 효율적인 헬스케어 시스템의 개발 등이다. 주요 연구 사업은 크게 인류 건강을 위한 생명공학, 유전공학기술, 인류 건강을 위한 전이연구(Translating research) 및 유럽시민들에 대한 헬스케어의 파급 최적화 등으로 구분될 수 있다.

출처 : P7-factsheets www.cordis.europa.eu/fp7

|

그림 2-3-1-1 |

FP7 협력 프로그램의 중점추진 분야별 예산(단위:백만유로)

재정 계획면에서 볼 때, 큰 규모의 통합 과제는 EU의 기여가 최소 6백만유로에서 최대 12백만유로 정도이다. 중소규모의 특정 연구과제는 그 규모가 최대 3백만유로이다. 중소기업과 국제협력을 목표로 한 과제는 최대 3백만유로, 협력은 최소 3개 이상의 법인체가 있어야 하며, 그 중 한 법인체가 지원을 해야 한다.

다음으로, 식품․농업․바이오테크놀로지(Food․Agriculture․Biotechnology) 세부 프로그램이다. 목적은 유럽 지식기반 바이오 경제(European Knowledge Based Bio-Economy, KBBE)를 구축하는 것이다. 유럽연합 국가들은 FP7 기간(2007~2013) 동안 19억유로(전체협력과제 대비 5.9%) 이상을 배정하기로 결정하였다. 식품․농업․바이오테크놀로지(Food․Agriculture․Biotechnology) 세부 프로그램은 다시 세 개의 주요 활동들로 나뉘는데, 첫 번째 활동은 토양, 숲, 해양환경으로부터 나오는 생물자원의 지속적 생산과 관리이며, 두 번째 활동은 해산물을 포함한 음식, 건강, 복지 등이고, 세 번째 활동은 지속가능한 생명공학, 바이오테크놀로지 및 생화학 활동이다.

가. 영국

영국 내에서 생명공학 산업은 세계적으로 성공한 산업의 일례로 일컬어지고 있으며, 54년 전의 DNA 이중 나선 구조의 발견에서 시작하여 영국이 생명공학 분야에서 선봉의 위치에 있다고 자부하고 있다. 현재 영국의 생명공학 산업 수준은 유럽에서 선두에 있으며 미국에 이어 세계 두 번째 위치를 차지하고 있다. “Improving National Health, Increasing National Wealth”라는 표어를 내세우며 2003년 11월에 발표한 장기발전 계획 ‘BIOSCIENCE 2015’에 따르면, 영국 정부는 생명공학 분야에서 글로벌 리더(global leader)로서 현재의 위치를 확고히 다지고자 하고 있으며, 이를 위해 정부차원에서 적극적으로 나서고 있다.

영국 정부는 기존의 Department of Trade and Industry(DTI)에서 올해 6월 28일 새로운 Department for Innovation, Universities and Skills(DIUS)를 분리하여 조직했다. 새로 생긴 DIUS의 장관으로 임명된 Rt Hon John Denham은 연구, 과학, 혁신 그리고 기술(research, science, innovation and skills) 분야에 효과적으로 투자를 증진시켜, 영국을 과학과 연구 그리고 혁신(science, research and innovation) 분야의 세계 최고로 만들어 영국 정부의 장기발전 계획에 이바지 하겠다고 밝혔다. 2006~2007 회계연도의 연구개발 동향을 살펴보면, 여러 전문 분야의 협력으로 이루어지는 다학제간(multidisciplinary) 프로젝트에 대한 지원이 2천만 달러 이상(9.6M pounds 이상)을 차지하고 있다. 예를 들면, 이들 프로젝트에는 ‘대사체학에서의 로봇기술 개발’(robotic technology in metabolonics), ‘의과학 분야에서 생체 내를 보기 위한 비디오 원자현미경과 전자스핀공명 이미징 프로젝트’(video atomic force microscopy for imaging in vivo, and electron spin resonance imaging in biomedical science) 등이 포함되어 있다.

지난해의 성공적인 사례로 2007~2008 회계연도에도 ‘고효율 면역 측정법을 위한 새로운 광바이오센서 설계’(the design of a novel photonic biosensor for high-throughput immunoassays) 등과 같은 다학제간(multidisciplinary) 프로젝트들에 680만 달러 이상(3.4M pounds, 1파운드 = 2 달러)이 지원될 예정이다.

이밖에 주요 동향을 살펴보면, 기초적인 줄기세포 연구를 실제치료에 적용시키는 것을 실현시키고자 2006년 7월에 발족된 영국 줄기세포 네트워크(UK National Stem Cells Network)에 3년 동안 매년 30만 달러(150K pounds)가 지원되고 있고, 조류 독감 연구에(Combating Avian Influenza initiative) 920만 달러(4.6M pounds)가 지원되었으며, 작물연구에도(Innovation in Crop Science initiative) 2천 660만 달러(13.3M pounds)가 지원되었다. 그리고 올해 3월, 상무부(Department of Trade and Industry) 장관은 실제 이용될 수 있는 바이오에너지(bioenergy) 분야의 주도권을 잡기 위해서 바이오에너지 프로그램에(Bioenergy Programme) 4천만 달러(20M pounds)를 지원하겠다고 발표한 바 있다.

영국은 국내의 독자적 연구 외에도 기존의 유럽연합, 미국, 중국, 일본, 인도 그리고 올해 3월 새롭게 맺은 브라질과의 연구협력(Brazil-UK Partnership in Science)을 계기로 과학기술의 발전을 꾀하려 적극적으로 노력하고 있다.

나. 독일

독일은 유럽국가들 중에서 가장 많은 생명공학관련 기업이 있다. 약 500여 개의 기업들이 있으며, 20개 이상의 기업이 주식 시장에 상장되어 있고, 59개의 기업이 혁신적인 기업으로 분류되어 있다. 또한 독일은 관련 특허와 벤처 자본에 있어서도 유럽에서 선두를 달리고 있으며, 매출의 거의 50%를 연구개발에 재투자하는 등 연구 집중도가 높고 이 금액이 2005년도에 1억유로를 넘어섰다. 독일 생명공학 기업에 대한 민간과 정부의 지원은 풍부하며 증가추세에 있다고 할 수 있다. 40%의 기업이 안정적인 벤처 자본 조달을 하고 있고, 나머지 60%는 공공지원금과 보조금 수혜를 받고 있다. 또한 독일은 해외 생명공학 기업들에게 협력을 위한 문호를 개방하고 있다. 진단에서 제약, 녹색 생명공학에서 나노 생명공학까지 외국기업들은 수월하게 파트너십 기회를 찾을 수 있으며 특히 건강/의약 분야 생명공학기업들의 80%가 외국 기업과 협력하고 있다. 그 다음으로 협력이 많은 분야는 생명공학의 산업응용과 생물공정 분야이고, 독일 생명공학기업의 25%가 이 분야에 해당한다.

생명공학특허에 있어서 독일은 다른 유럽국가들보다 월등히 많은 특허를 보유하고 있다. 2000년부터 2004년 사이에 유럽특허사무소에 등록된 전 세계 생명특허의 30%가 독일에서 나왔다. 과학적 발견을 상업화하는 기술이전 분야에서도 유연한데, 기업은 효율적인 기술이전을 수용하기 위하여 대학 및 연구기관들과 협력적인 파트너십을 개발하고 있다.

예를 들어 막스플랑크연구소(MPS)는 “Max Planck Innovation”이라는 기술이전전담기구를 만들어서 특허를 관리하고 다양한 기술을 상업화하고 있다. 한편 신규기업 창업자에 대한 교육도 하고 있다. 그리하여 28개의 벤처기업 분사를 유도하였으며, 450여 개의 협약체결을 도왔고, 1억유로 이상의 기술이전 매출을 기록하였다. 프라운호퍼연구소에서는 “Fraunhofer Venture Group”이 기술이전을 담당하고 있고, 헬름홀츠와 라이프니츠의 연구소들은 “Ascenion”이라는 기술이전 전문기업과 파트너십을 통해 기술이전을 활성화하고 있다.

|

표 2-3-2-1 |

독일 생명공학 기업의 주요 연구 분야(2007)

출처 : 다. 프랑스

프랑스에서의 생명공학은 건강과 관련된 산업뿐만 아니라 환경, 농업, 식품, 혁신적 산업 공정 분야에서도 갈수록 중요한 역할을 하고 있다. 건강 분야에 있어서, 질병의 원인 연구, 새로운 치료법의 개발, 신약 개발 등을 위한 생명공학에 의존하고 있다. 생명공학 연구는 처음에 제약회사에서 시작되었으나 갈수록 생명공학관련 기업으로 확대되고 있다. 15%의 신약이 제약회사가 아닌 생명공학 회사에서 개발되고 있으며, 2010년도에는 40%에 육박할 것으로 예상된다. 제약 분야를 넘어서, 생명공학은 생명산업·환경 및 농업 분야에서 갈수록 중요한 역할을 하고 있다.

프랑스의 생명공학 분야는 첨단을 달리며 급격히 성장하고 있다. 생명공학관련 회사는 대부분 최근에 만들어진 중소기업이며, 연구개발 과제에 중요하게 참여를 하고 있다. 2005년 현재 300여 개의 기업에서 10,000명의 직원이 일하고 있는 것으로 추정된다. 기업의 생명공학 관련 분야는 크게 10개로 나뉘며, 진단과 분석서비스(21%), 치료법(17%), 법률연구와 생산(10%), 유전체학과 단백질체학(9%), 환경·농업생명·식품(7%), 생물정보학·생물전자공학(7%)순이다.

프랑스 정부는 생명공학 분야 수준이 세계적 수준보다 뒤쳐진 것으로 판단하고 전략적으로 관련 기업들을 지원·발전시키려고 하고 있다. 이를 위해 관련 법규 개정과 분위기를 조성하고 연구개발 과제들을 지원하고 있다. 2004년 6월에 만들어진 건강환경국가계획(PNSE, Plan National Santé Environment)은 2004년부터 2008년까지 환경 악화에 기인한 건강의 피해를 줄이기 위하여 만들어졌다. 이와 관련하여 2007년 7월에 발간된 중간평가보고서에 의하면, PNSE를 통해서 주변 유럽 국가들에 비해서 뒤쳐져 있는 부분들을 따라잡고 있는 것으로 나타났으며, 범부처간의 상호 협력이 적극적으로 이루어짐은 물론 지방도 활성화되고 있다.

출처 : www.france-biotech.org, 2005

|

그림 2-3-2-1 |

프랑스 생명공학기업의 10개 주요 분야

참 고 자 료

1. FP7-factsheets www.cordis.europa.eu/fp7

2. Annual Review 2006/07 by Research Council UK (RCUK)

3. Annual Report & Accounts 2006-2007 by BBSRC (Biotechnology and Biological Sciences Research Council)

4. RCUK Annual Delivery Plan Report 2006-07 by RCUK

5. Bioscience 2015 (report on 2003) by the Bioscience Innovation and Growth Team

6. International 2007 (report) by BBSRC

7. Annual Report and Accounts 2006-2007 by EPSRC (Engineering and Physical Sciences Research Council)

8. Homepage of “Department for Innovation, Universities and Skills (DIUS)”

http://www.dius.gov.uk/pressreleases/press-release-20070720.htm

9. Biotech “Made in Germany”, Invest in Germany 社

10. www.biotechnologie.de

11. “Evaluation à mi-parcours du Plan national santé environnement” [Rapport de Comité d'évaluation (2007.7, agence française de sécurité sanitaire de l'environnmenent et du travail)

12. Venture Valuation (www.frenchbiotech.com)

13. www.france-biotech.org

1981년에 등소평은 “농업문제의 돌파구는 최종적으로 생명공학이 해결할 수 있으니, 관련 첨단기술에 의지해야 한다”고 언급한 적이 있다. 이에 1986년 중국 정부는 ‘863계획’을 발표하고 생명공학을 우선 분야로 하여 지원을 아끼지 않았으며, 생명공학기술과 관련하여 ‘863계획’은 3가지 주제14), 6가지 핵심과제15)를 중심으로 13가지 세부 프로젝트16)를 국가 전략으로 선택하여 관련 기술을 개발하고자 하는 것이다.

또한 1988년 8월 중국 국무원의 비준을 받아 중국 과학기술부에 의해 실시되고 있는 ‘횃불계획(첨단기술산업잘전계획)’은 첨단기술성과 상품화, 첨단기술상품 산업화, 첨단기술 산업 국제화를 목표로 7대 활동17)을 통해 중국 첨단기술 산업화의 중추적 역할을 수행하고 있다.

아울러 1997년 3월부터 확정 실시된 중국 국가 중점 연구개발 프로젝트인 ‘973계획’은 미래 기술을 중점 연구하는 정부의 선행 연구 프로젝트로써 중국의 미래 산업 발전에 필요한 최첨단 기술 기초연구와 응용 기초연구를 실행하는 국가 중점 연구개발 프로젝트에 속하며 광학 전기 기능 결정체, 질병 유전자학, 나노 과학기술, 대뇌 과학, 고대 생물학, 화학 등 분야의 국제학술 및 과학연구 분야에서 중요한 영향력을 발휘하고 있다.

2001년부터 2005년까지(“105”기간, 10차 5개년 계획) 중국 정부는 생명공학 연구개발에 총 120억위엔을 투자하였는데 이는 1996년부터 2000년까지 같은 기간 동안 중국 정부가 생명공학 분야에 투자한 총 연구비(15억위엔)의 8배 이상 증가하였다. 그러나 중국의 생명공학 연구개발은 세계 선진기술 수준과 비교해 볼 때 여전히 상당한 격차가 존재하고 있다. 주요 원인은 핵심 기술과 우수 인재의 부족으로 이 때문에 인재를 배양하는 것이 중국 바이오산업을 발전시키는 중요한 과제이다. 따라서 중국은 인재의 육성, 활용, 유치 등 3가지 측면으로 우수 인재팀을 구축하여 첨단기술 인재규모 분야에서 선진국과의 차이를 축소하려 노력하고 있다.

최근 중국 국무원은 “국가생명공학연구개발과 산업화 촉진 지도자 그룹”을 조직하였고 동시에 “중국생명공학기술 및 산업화 발전 계획” 및 “생물안전법”을 제정하였다. 또한 중국 생명공학산업체협회를 조직하였으며 생명공학 연구개발비에 대한 대대적인 지원을 강화하고 있다. 중국 국가 과학기술부는 2005년 9월 14일에 ‘중국의 생명공학 및 생물산업 전략계획’(마스터플랜)을 공식 발표하고 농업, 의약, 공업, 환경, 에너지, 해양, 중의약 등 중점 발전 분야를 확정함으로써, 기술 축적을 위해 전력을 다하겠다고 발표하였다.

이 ‘전략계획’에서는 “향후 2020년도 중국의 생명공학 및 산업화 발전 전략 목표는 중국을 생명공학기술 강국과 바이오산업 대국으로 건설하는 것이며, 15년간의 노력을 통해 중국의 생명공학과 산업화 수준을 세계 선진국 수준에 도달시키는 것이 기본 목표이다”라고 정리하고 있다. 중국 국가 과학기술부 산하 ‘중국 국가생명공학발전센터’에서 작성한 이 계획에서는 중국이 3단계를 거쳐 2020년 생명공학기술 강국 및 바이오산업 대국으로 부상하는 전략 목표를 실현할 것이라고 설명하고 있다. 또한 2007년 6월 17일 중국생물산업대회의 ‘생물산업정책 및 생물산업기지발전포럼’에서도 국가발전개혁위원회에서 제정한 ‘생물산업발전 11.5 계획’을 더욱 강조하였다.

이 ‘전략계획’에서는 향후 20년 간의 중국 바이오산업 발전의 9개 중점 분야를 다음과 같이 제시하였다. 첫째, 농업 생명공학으로 제2차 녹색혁명을 추진한다. 둘째, 의약 생명공학으로 제4차 의학혁명을 추진하고 중화 민족의 평균 수명을 연장한다. 셋째, 공업 생명공학으로 ‘녹색 제조업’ 발전을 추진하고 녹색 GDP를 대폭 증가시킨다. 넷째, 에너지 생명공학을 발전시켜 중국의 에너지 부족 상황을 개선시킨다. 다섯째, 환경 생명공학으로 순환(循環) 경제 발전을 추진시킨다. 여섯째, 생물자원의 심층 개발을 통해 새로운 바이오산업을 육성한다. 일곱째, 해양 바이오산업을 발전시켜 해양경제를 발전시킨다. 여덟째, 생물안전과 생물테러 방지기술 연구개발을 추진하여 생물안전관리시스템을 구축한다. 아홉째, 중의(中醫)와 서의(西醫)를 효과적으로 결합시킨 새로운 의료 보건 체계를 구축하고 중의약(中醫藥) 산업 발전을 추진한다.

|

표 2-4-1-1 |

‘중국의 생명공학 및 생물산업 전략계획(마스터플랜)’에 제시된 전략목표

|

단 계 |

기간(년) |

세 부 목 표 |

|

1단계 (기술축적단계) |

2005 ∼ 2010 |

◦ 생명공학 연구개발 전체 수준을 개발도상국 중 제일 높은 수준으로 도달시킴 ◦ 논문, 특허 수량 세계 6위 달성 ◦ 바이오산업 총 생산액 8,000억위엔 달성 |

|

2단계 (산업발전단계) |

2010 ∼ 2015 |

◦ 생명공학 연구개발 전체 수준을 세계 선진수준으로 도달시킴 ◦ 논문, 특허 수량 세계 3~4위 달성 ◦ 바이오산업 총 생산액 15,000억위엔 달성 |

|

3단계 (지속발전단계) |

2015 ∼ 2030 |

◦ 생명공학 연구개발과 산업화 전체 수준을 세계 선진 국가 수준에 도달시킴 ◦ 세계 생명공학과 기술 분야 최우수 인재를 유치하며, 세계 생명공학 연구 혁신의 중심지로 성장 ◦ 바이오산업 총 생산액 25,000~30,000억위엔 달성 및 GDP에서 차지하는 비율 7~8%로 향상 ◦ 바이오산업을 중국의 기간산업으로 육성 |

출처 : 투자금은 아직까지 상당히 미흡한 실정으로 GDP의 0.5%~1.0% 수준에 불과하다. 이는 개발도상국인 인도보다도 낮은 수치로 해외 선진 생명공학기업 1개 업체의 연구개발비에도 미치지 못한다고 한다. 2003년 기준 중국의 GDP는 13,000억 달러이고 그 중 단지 5%인 650억 달러가 의료 및 건강사업에 투자되고 있다. 그러나 중국의 GDP가 증가함에 따라 의료위생과 건강사업에 투자되는 비율도 점차 증가하고 있으며 2010년까지 관련 연구기관의 예산은 연간 위생과 건강사업 총 투자액의 1%, 연구기관은 약 50~60여 개 연구소 및 연구센터로 확대할 전망이다. 또한 연구기관의 외부과제 연구개발비는 연구원 총예산의 2/3 수준이 되도록 하고 약 4,000여 과제를 지원할 계획이다. 이는 중국 생물의학연구 발전에 상당한 원동력이 될 것이다. 하지만 선진국이나 상위권 개발도상국에 비해 규모가 작은 정부 지원금은 결국 중국의 생명공학 발전을 저해하는 주요 요인으로 작용하기 때문에 중국 정부와 각 성(省) 정부는 화교 자본을 포함한 해외 투자금 유치를 위해 관련 법률을 제정하는 등 정책적으로 적극 장려하여 자금부족의 취약점을 보완하고 있다.

또한 중국은 현대과학연구시스템을 갖추기 위하여 국가 연구기관을 개혁함으로써 새로운 형태의 생명공학연구기관을 설립하고 있다. 예를 들어 중국 과학기술부와 국가발전개혁위원회가 공동 설립한 북경생명공학연구소는 세계 수준의 중국 생명공학 기초 분야를 연구 중이며, 2003년 7월에 개원한 중국과학원 광주생물의학건강연구원은 중국과학원과 산동성 정부, 광주시 정부가 공동으로 설립하여 생물의학연구 및 산업화를 촉진하고 있다. 최근에는 상해시도 비슷한 연구기관을 설립할 계획이며, 이러한 연구기관은 지역의 우수 조건과 발전 추세에 부합하고 현대과학연구 모델 구축을 위한 새로운 시도로 인식되고 있다.

중국은 지역별로 대규모 생명공학 투자 사업을 진행하고 있다. 대표적인 사례로 북경의 중관촌 생명공학단지 조성사업과 해남성 해구(海口)제약밸리 건설사업 등이 있고, 광주(廣州)시 생물첨단기술산업화시범기지는 2006년에 완공되었다. 그리고 심천시, 석가장시, 장춘시의 중국 최대 규모의 3대 바이오산업기지와 난링시 영장류실험동물기지 등 크고 작은 시설 투자도 진행되고 있다. 중국 최대의 국가과학기술단지로 건설 중인 빈해과학단지에서도 바이오산업을 중점 육성시키려는 계획을 실현시키고자 노력하고 있다. 또한 2006년 북경에서 기공식을 한 생명공학학술센터는 500여 연구팀과 100여 개 생물기업을 동시에 수용할 수 있는 아시아 최대 규모의 바이오산업 인큐베이터로 건설되고 있다. 현재 국가 발전개혁위원회는 석가장, 장춘, 심천, 북경, 상해, 광주, 장사, 중경, 성도, 곤명, 무한, 청도 등 12개 국가바이오산업기지를 지정하였다.

최근 세계 유수의 다국적 기업들은 중국을 ‘글로벌 공장’에서 ‘글로벌 연구중심’으로 인식을 전환하면서 신약 연구개발 관련 공동 연구 사업을 추진하고 있다. 이는 중국의 의약시장이 연간 15% 이상 발전하고 있고 의약시장 매출액이 2005년 140억 달러, 2010년 240억 달러에 달할 것으로 전망되며 향후 미국, 일본, 독일, 프랑스에 이은 세계 5대 시장으로 발전할 것이 예상되고 있기 때문이다. 2005년 11월 상해에 설립한 Pfizer 중국 R&D센터를 비롯하여, 이미 설립된 Novo Nordisk, AstraZeneca, Eli Lily, Roche, GSK 및 최근 설립계획을 밝힌 Aventis, Novartis, Wyeth 등 다국적 제약기업들의 R&D 설립 붐으로 중국은 세계 신약개발 전진기지로의 변모를 기대하고 있다.

중국의 권위 있는 관계자에 따르면, 중국은 향후 10년 안에 농업 및 의약 생명공학 기술과 관련 산업 분야에 있어 세계 최고의 생명공학기술 강국이 될 수 있고, 이 과정에서 약 1,000억위엔의 투자가 필요할 것이라고 전망하였다. 세계 생명공학 강국으로 성장하고자 하는 중국의 원대한 목표는 앞으로 생명공학 분야에 대한 중국 정부의 관심과 투자가 획기적으로 증대될 것을 단적으로 보여준다.

가. 과학기술행정체계의 정착

과학과 기술이 국가경쟁력의 핵심이 되고 있는 21세기 지식기반 시대에 있어서는 과학기술 혁신역량을 배양하여 지속적인 경제성장과 발전을 도모해 나가는 것이 무엇보다 필요하다.

정부는 이러한 인식에서 2004년 과학기술행정체계를 대폭 정비하여 세계적으로 유례가 없는 독특한 과학기술혁신본부를 출범시켰으며, 현재 다음과 같은 기능과 업무를 수행하고 있다[그림 3-1-1-1].

출처 : 과학기술부 홈페이지, 2007

|

그림 3-1-1-1 |

과학기술혁신본부 조직도

첫째, 과학기술정책과 관련 산업·인력·지역혁신 등 미시경제정책을 관계부처 간에 조율해 나감으로써 경제 활력의 회복과 중장기적인 성장 동력 창출에 기여해 나가고 있다.

둘째, R&D 예산을 조정·배분하고 국가 연구개발 사업에 대해서는 정례적으로 그 성과를 평가하여 보다 효율적인 R&D투자 전략을 마련하고 있다.

셋째, 세계시장을 선점할 수 있고 경제적 파급효과가 큰 기술 분야에 대한 연구개발과 실용화를 촉진해 나가면서 이를 뒷받침할 핵심 과학기술인력을 체계적으로 양성하는 데 적극 노력하고 있다.

이러한 개편으로, 과학기술부가 부총리 부서로서 과학기술정책을 국가목표에 따라 일관성 있고 효율적으로 추진할 수 있는 기반이 마련되었으며, 과학기술혁신본부를 통해 국가과학기술위원회가 실질적인 조정능력을 발휘할 수 있게 되었다. 지난 40여 년간 유지되어온 과학기술행정체계를 혁신적으로 바꾼 것으로 우리나라 경제발전전략의 근본적 변화를 의미하는 것이다.

주요 정책의 완성도를 제고하여 미래 성장 동력의 확보, 경제 활성화와 양극화 해소에 기여한다는 목표 하에 2006년 2월 출범한 제2기 과학기술부총리 체제에서는 특히 과학기술혁신체제의 확고한 정착 방안 마련을 최우선 과제로 과학기술관련 미시경제정책의 기획․조정․평가 체제를 고도화하기 위해 노력하고 있다.

구체적인 방안으로 1) 부처별 과학기술관련 중장기계획들이 서로 중복․상충되지 않고 국가 정책목표를 지향하도록 조정하며 이를 위해 현재 17개 부․청의 80여 개 중장기 계획을 과학기술기본계획에 부합하도록 조정, 2) 국가과학기술위원회 및 과학기술관계장관회의 등에서 확정된 과학기술정책 우선순위에 따라 연구개발 예산을 편성하여 정책과 예산 간에 유기적인 연계 방안 마련, 3) 국가 연구개발 조정시스템과 인적자원개발 조정시스템의 긴밀한 연계 방안 모색, 4) 생명공학 기술(BT)․나노 기술(NT) 등 부처간 업무영역이 중첩되는 분야의 관련 산업정책 효율성 제고 방안 마련, 5) 지식재산권 관련업무의 종합적․체계적 조율방안 마련을 위한 범정부 차원의 대책 마련, 6) 지역혁신체계(RIS) 사업의 예산편성과 성과평가가 국가기술혁신체계(NIS) 사업과 연계되도록 국가과학기술위원회 및 국가균형발전위원회간 긴밀한 협조 방안 마련을 제시하고 있다.

새로운 과학기술행정체계의 출범 및 제2기 과학기술부총리 체제 출범에 따라 생명공학 분야에서도 부처 간의 역할 분담 및 과학기술혁신본부의 종합 조정기능이 강화되고 있다[그림 3-1-1-2].

출처 : 과학기술혁신본부 내부자료

|

그림 3-1-1-2 |

신(新)과학기술행정체계 출범에 따른 생명 분야 부처간 역할

나. 생명공학 분야의 예산조정․배분 절차의 변화

이러한 신(新)과학기술행정체계의 출범에 따라 생명공학을 포함한 분야의 예산 조정․배분 과정도 연구개발 예산을 보다 효율적으로 활용될 수 있도록 변화되었다.

매년 1월말까지 각 부처로부터 생명공학 분야 사업의 중기사업계획서를 제출받아 생명공학 분야의 전문가들로 구성된 「생명분야 전문위원회」의 검토의견과 국가 전략목표 등을 고려하여 사업별 지출한도를 설정하게 된다. 그 후 다른 기술 분야의 지출한도와 종합하여 전체 연구개발 예산 지출한도를 설정하여 기획예산처와 협의하여 부처별 지출한도를 설정하게 된다. 이를 토대로 각 부처는 사업별 예산요구서를 작성하여 6월말까지 제출하면 7월에 전문위원회의 기술적인 검토와 8월 중순까지의 「연구개발예산심의회」를 거쳐 대략적인 사업 예산을 정한 후, 「국가과학기술위원회」 산하 기획․예산조정전문위원회 및 운영위원회에서 검토하게 되며 최종적으로는 「국가과학기술위원회」에서 예산조정․배분(안)을 확정하여 기획예산처로 통보하게 된다. 기획예산처는 그 결과를 반영하여 차년도 국가 예산(안)을 편성하게 되는 것이다[표 3-1-1-1].

|

표 3-1-1-1 |

변경된 연구개발 예산 조정․배분 절차

|

절 차 |

일 정 |

|

중기사업계획서 접수 |

1월말 |

|

연구개발 예산 지출한도 설정을 위한 전문위원회 개최 |

1월말~2월초 |

|

부처별 지출한도 결정 후 각 부처와 예산처에 통보 |

2월말 |

|

부처별 사업요구서 접수 |

6월말 |

|

사업설명회 및 전문위원회 검토 |

7월초~7월 중순 |

|

전문위원회 심의 의견서 작성 |

7월 중순~7월말 |

|

연구개발예산심의회 심의 |

7월말~8월초 |

|

국과위 기획․예산조정전문위원회 |

8월초 |

|

국과위 운영위원회 |

8월 중순 |

|

국과위 연구개발 예산 조정․배분(안) 확정 |

8월말 |

출처 : 과학기술혁신본부 내부자료