2011 생명공학백서

- 발행일 2012-01-20

- 출처 백서2011(총서 제169권)

- 담당자 오민정 ( 042-879-8378 / mjoh@kribb.re.kr )

- 조회수 16006

-

키워드

#생명공학백서

-

첨부파일

-

2011생명공학백서.pdf

(다운로드 926회)

바로보기

2011생명공학백서.pdf

(다운로드 926회)

바로보기

-

개요

교육과학기술부에서는 ‘2011 생명공학백서’를 발간하였습니다.

교육과학기술부는 1월19일 국가 생명공학 정책과 국내외 최신 연구동향 및 기술동향, 산업화 등을 살펴볼 수 있는 바이오 관련 종합 정보지인 2011 생명공학백서를 발간했습니다.

생명공학백서는 생명공학분야의 정책 및 기술 동향 등을 국민에게 알리기 위하여 2003년부터 격년으로 발행하고 있으며, 이번이 다섯 번째로 발간되는 해입니다.

2011 생명공학백서에서는 2011년이 제2차 생명공학육성기본계획(Bio-Vision2016)의 2단계 계획을 수립하는 해인만큼 Bio-Vision2016(제2차 생명공학육성기본계획(’07~’16)) 추진성과 및 전망을 특집으로 정부의 지난 5년간 (’06~’11)의 성과를 점검하고, 향후 5년(’12~’16)을 전망하는 내용을 수록하였습니다.

또한 이번 생명공학백서의 새로운 점은, 생명공학이 국가의 신성장 동력으로써 그 성과를 창출하고, 바이오경제 시대를 준비하기 위하여 기술 분야별 산업화 현황을 새롭게 추가하였습니다.

향후, 2011 생명공학백서는 주요부처 및 공공기관 도서관을 통하여 책자로 만날 수 있으며, 보다 손쉬운 활용과 확산을 위하여 온라인과 모바일에서도 제공할 예정입니다.

※생명공학정책연구센터 Bioin사이트와 교육과학기술부사이트에서 전자책(PDF)형태로도 제공

특집 : Bio-Vision 2016(제2차 생명공학육성기본계획(’07~’16)) 추진성과 및 전망

관계부처별 추진성과 및 노력

1.Bio-Vision 2016 1단계(’07~’11) 추진 성과

가. 연구개발 자원(투자, 인력)

정부는 다가오는 바이오경제시대를 대응하고 육성정책을 추진하기 위해 생명공학분야의 투자를 지속적으로 증가하고 있다. 1994년 제1차 생명공학육성기본계획(Biotech 2000)수립 이후 17년간(’04~’10) 정부투자는 총 8조 9,756억원으로 연평균 23.2%의 증가율을 보이고 있다. 특히, 제2차 기본계획 1단계(’07~’10)에는 계획 대비 106%를 초과 투자하여 4조 6.346억원을 투자하였다.

<단계별 투자 실적> (단위 : 억원)

|

1차 기본계획 |

2차 기본계획 |

||||||||||

|

1단계 (ʼ94~ʼ97) |

2단계 (ʼ98~ʼ01) |

3단계(ʼ02~ʼ06) |

1단계(ʼ07~ʼ10) |

||||||||

|

계획 |

실적 |

비율 |

계획 |

실적 |

비율 |

계획 |

실적 |

비율 |

계획 |

실적 |

비율 |

|

5,000 |

3,856 |

77% |

6,149 |

8,976 |

146% |

38,020 |

30,578 |

80.4% |

43,837 |

46,346 |

105.7% |

* 출처 : 연도별 생명공학육성시행계획(생명공학정책연구센터 자료 가공)

부처별 투자는 주관부처인 교육과학기술부가 43.7%(2조238억원)으로 가장 많은 투자를 하고 있으며, 보건복지부 24.4%(1조 1.301억원), 지식경제부 15.6%(7,221억원), 농림수산식품부 8.7%(4,020억원), 국토해양부 5.1% (2,386억원), 환경부 2.5%(1,18억원) 순으로 투자하고 있다.

생명공학분야의 졸업자 배출은 2005년 30,653명, 2007년 35.347명, 2010년 49,111명으로 양적인 측면에서 지속적으로 증가하고 있다. 배출 인력 중에서 고급인력인 석․박사는 양적으로는 증가하였으나, 전체 대비 석사의 비중은 2007년 25.8%에서 2010년 20.3%로, 박사의 경우 2007년 30.3%에서 2010년 27%로 점차 감소하고 있다. 또한, 산업부문에 종사는 산업인력(연구직, 생산직 포함)도 2007년 20,236명에서 2009년 22,817명으로 점차 증가하고 있으며, 고학력자 위주의 인력 구조를 형성하고 있다. 산업현장에서도 마찬가지로 고급인력인 석박사의 비중이 점차 감소하고 있는 추세이다.

나. 공공인프라 구축 및 제도 개선

정부는 제1차 생명공학육성기본계획(Biotech 2000)이후 지속적으로 민간에서 자체적으로 추진하기 어려운 대형 공공인프라 구축을 위해 지속적인 투자를 증가하여 바이오시설 및 구축사업을 확대하고, 지역 산업을 활성화하고 산업화지원을 추진하였다. 정부의 인프라(시설 및 투자) 투자는 2006년 1,291억원에서 2010년 3,426억으로 약 2.5배 증가하였으며, 4년간(’07~’10)에 6개 부처 및 출연연의 시설 및 기반 구축사업으로 총 13개 사업을 신설하였다.

국가 주도의 대규모 생명공학 클러스터 구축을 통해 지역의 산학연관 공동연구 활성화를 지원하고 있다. 오송 보건의료 행정타운의 구축과 운영, 송도 바이오단지 구축, 첨단의료복합단지 구축, 해양바이오산업육성단지 구축 등을 통해 지역 클러스터의 연계를 위해 정부의 지원행태가 다양화되고 확대되고 있다.

생명공학의 산업화 추세에 따라 생명공학의 안전성 확보, 타 분야의 융합 및 산업화 촉진, 바아오산업 및 제약산업의 육성을 위한 제도를 마련하고 있다. LMO 안정성 확보 및 생물다양성 이용에 대한 국가관리 체계 확립으로 ‘유전자변형생물체의국가간이동에관한법률(’08)’발효와 국제협약인 생물다양성협약(CBD)의 능동적인 이해을 위한 제도적 기반인 ‘생물다양성보전및이용에관한법률(’10)’을 제정 추진하고 있다. 또한, 생명공학 발전의 기반을 조성하기 위해 생명연구자원의 효율적인 확보와 체계적인 관리를 통해 지속가능한 활용을 도모하고자 ‘생명연구자원의 확보․관리 및 활용에 관한법률(’09)’을 제정하였다. 바이오산업의 촉진과 제약산업의 경쟁력을 강화하기 위한 제도 정비로 ‘산업융합촉진법(’11)’ 제정과 바이오융합 산업지원 방안을 마련하였고, 제약산업이 체계적인 육성 지원과 국제협력 강화 등을 통한 제약산업의 발전기반인 ‘제약사업 육성 및 지원에 관한 특별법(’11)’을 제정하였다.

다. 국제협력

정부는 국제 연구개발 네트워크 구축, 국제행사 개최 및 민간분야 해외 기술이전 등 국제 협력강화를 추진하였다. 바이오전문인인력 양성 프로그램(’11) 및 한국-말레시아간 기술협정(’09), 국제공동(중미국가) 연구사업(’08~), 해외 생물소재 거점 구축 및 공동연구센터 운영 등을 통해 외국정부 또는 관련 기관 간 생명공학 관련 분야의 협력 협정 체결과 협력 센터 구축을 통한 활발한 연구를 수행하였다.

또한, 바이오코리아(’11) 등 국제 행사를 개최하여 바이오산업의 최신기술을 교류하였고, 휴먼 프론티어(HFSP), 유전체 확보, 해독 및 데이트베이스 구축 등을 위한 인간프로테움(HUPO) 등의 국제공동연구사업 참여와 정보교류를 추진하였다.

라. 과학․기술경쟁력 제고

생명공학 분야의 SCIE 논문 수는 1994년 이후 지속적으로 연평균 19.3%로 급격한 증가를 하여, 제2차 기본계획 1단계(’07~’10)는 23,875건(연평균 12.9% 증가)으로 제1차 3단계(’03~’06) 대비 약 1.5배 증가하였다. 또한 동 시기에 상위 7개국과의 논문 창출역량에서 논문창출 건수의 격차는 있으나, 선진국에 비해 논문창출 역량이 급속하게 성장하였다. 주요 분야의 논문 피인용수 비교에서 지속적으로 증가하였고, 특히 면약학, 얄리학, 미생물학 순으로 논문 피인용수의 증가로 질적 수준향상과 세계 논문경향과 유사한 구조를 형성하였다.

<상위 7개국과의 논문 창출 건수 비교>

|

주요국 |

ʼ07~ʼ10년간 논문 창출(건)(a) |

ʼ03~06년간 논문창출(건)(b) |

증가 (a/b) |

주요국 |

ʼ07~ʼ10년간 논문 창출(건)(a) |

ʼ03~06년간 논문창출(건)(b) |

증가 (a/b) |

|

한국 |

23,875 |

15,819 |

1.5배 |

독일 |

62,277 |

59,129 |

1.05배 |

|

미국 |

298,439 |

363,854 |

0.82배 |

프랑스 |

43,761 |

43,033 |

1.02배 |

|

일본 |

62,859 |

66,127 |

0.95배 |

중국 |

68,903 |

31,766 |

2.17배 |

|

영국 |

62,820 |

64,841 |

0.97배 |

|

|

|

|

* 출처 : 한국생명공학연구원 문헌정보팀(2011)

<국내외 논문 1편당 피인용수(’01~’05)> <국내외 논문 1편당 피인용수(’06~’10)>

|

|

|

|

* 출처 : KAIST 학술정보처(2011)

특허성과는 미국 등록 특허 기준으로 한국특허는 지속적으로 증가 추세를 유지하여 최근 5년간(’06~’10)에 총 418건의 특허가 들록 되었다. 상위 7개국가의 기술력지수의 증가 비교시 특허의 양적․질적 수준이 가장 높게 향상되었다. 선진국 대비 특허 등록 건수는 현저한 차이를 보이나. 특허의 양적․질적 수준인 기술력지수가 가장 급속하게 성장하였다.

또한 주요 응용기술별에서 1차 1단계(’02~’06) 대비 항체이용기술 11.6배, 형질전환동식물개발기술 10.8배, 유전체기술 2.4배, 효소공학기술 2배의 기술력지수가 증가하였고, 2차 1단계(‘’07~‘’10) 동안은 생물공정기술 30, 생물의약개발기술 29.5, 측정진단기술 26.5 순으로 기술력지수가 가장 높았다.

<주요 7개국과의 특허 기술력지수 비교>

|

주요국 |

ʼ07~ʼ10년간 기술력지수(a) |

ʼ02~ʼ06년간 기술력지수(b) |

증가 (a/b) |

주요국 |

ʼ07~ʼ10년간 기술력지수(a) |

ʼ03~ʼ06년간 기술력지수(b) |

증가 (a/b) |

|

한국 |

144 (418건) |

102 (313건) |

1.41배 |

독일 |

754 (1,670건) |

784 (1,876건) |

0.96배 |

|

미국 |

260,092 (19,760건) |

296,000 (22,230건) |

0.88배 |

프랑스 |

287 (743건) |

470 (934건) |

0.61배 |

|

일본 |

863 (2,501건) |

900 (2,349건) |

0.96배 |

중국 |

54 (136건) |

40 (87건) |

1.35배 |

|

영국 |

529 (820건) |

625 (1,012건) |

0.85배 |

|

|

|

|

*기술력지수(TS, Technology Strength) : 특허의 양적수준과 질적수준을 고려한 지표(특허건수*PII)

*PII(Patent impact index) : 특허 기술영향력지수(그 기간의 특허당 피인용수/전체 기간의 특허당 피인용수)

<미국특허로 본 한국의 응용분야별 특허현황>

|

기술분류 |

ʼ02~ʼ06 |

ʼ07~ʼ10 |

증가 (b/a) |

||

|

기술력지수(a) |

순위 |

기술력지수(b) |

순위 |

||

|

생물공정기술 |

18.46 |

10 |

30 |

9 |

1.6배 |

|

측정진단기술 |

17.2 |

16 |

26.51 |

15 |

1.5배 |

|

단백질체기술 |

5.31 |

16 |

7.34 |

16 |

1.4배 |

|

동식물세포배양기술 |

2.66 |

18 |

5.18 |

10 |

1.9배 |

|

생물자원탐색기술 |

4.2 |

12 |

4.4 |

9 |

1.0배 |

|

유전체기술 |

6.57 |

18 |

15.85 |

14 |

2.4배 |

|

항체이용기술 |

0.42 |

14 |

4.89 |

11 |

11.6배 |

|

효소공학기술 |

2.94 |

15 |

5.97 |

11 |

2.0배 |

|

생물농약개발기술 |

4.34 |

10 |

3.33 |

9 |

0.8배 |

|

형질전환동식물개발기술 |

0.28 |

26 |

2.84 |

14 |

10.1배 |

|

생물의약개발기술 |

23.64 |

17 |

29.45 |

17 |

1.2배 |

|

환경생물공학기술 |

16.5 |

5 |

7.73 |

8 |

0.5배 |

* 출처 : 한국특허정보원(2011)

마. 바이오산업 활성화 측면

국내 바이오산업과 의약품 시장규모는 지속적으로 증가하고 있다. 바이오산업의 생산규모는 최근 3년간(’07~’09) 연평균 21.3%의 급격한 증가를 하여 2009년에 5조 6.362억원 규모를 형성하였고, 의약품 시장규모는 2009년 대비 5.1% 성장하여 2010년에 19조 1,437억원 규모을 형성하였다. 2010년도 세계 의약품 시장규모(8,560억달러) 대비 국내 시장규모가 1.9%로 추산되어 전년 대바 시장 점유율이 0.2% 상승하였다.

바이오산업의 업종별 기업 분포에서 2009년에 바이오의약기업이 31.9%(315개), 바이오식품기업 22.4%(241개), 바이오화학기업 14.5%(187개) 순으로 비중을 차지하고 있다. 또한 국내 대기업이 바이오분야에 본격적으로 참여하여 바이오산업의 생태계를 형성하였다. 최근 삼성, LG, SK, 한화 등 대기업들의 바이오 및 의료기기 등 헬스케어 사업에 본격적으로 참여하여 대기업-제약사-바이오벤처-대학 및 연구소간의 교류를 활성화 할 수 잇는 바이오산업의 생태계를 형성하였다.

|

※ 삼성 : 지경부 스마트 프로젝트 참여(’09), 바이오- 헬스분야 신수종사업으로 선정(’10), 바이오시밀러 사업을 위한 벤처 설립(’11), 의료기기 회사인 메디슨 인수(’11), 삼성바이오 로직스 출범(’11) 등 ※ LG : LG생명과학을 중심으로 바이오사업 추진, 바이오시밀러 투자 본격화, 오송첨단의료복합단지 내 바이오시밀러 공장 건설 중, 성장호르몬 ‘벨트로핀’ 미 FDA 임상시험 신청 등 ※ SK : SK에너지의 해양 바이오연료 사업 진출(’08), SK홀딩스의 라이프사이언스 부분을 독립 자회사로 출범(’11), SK케미칼의 바이오화학, 바이오의약품 개발 주력 등 ※ 한화 : 바이오-태양광 등 미래성장동력 사업으로 선정(’09), 오송첨단의료 복합단지 내 바이오시밀러 공장 건설 계획 등 |

|

산업화 성과로는 주요 바이오제품군의 수출액 규모가 꾸준히 증가하고 있으며, 첨단 바이오의약품에 대한 국내 개발 제품의 임상 비중 또한 증가하고 있다.

주요 바이오제품군의 수출액 규모는 4년간(’06~’09)간 연평균 19.8%의 증가로 2009년에 2조646억원의 수출액을 달성하였고, 2006년 대비 사료첨가제는 214배(7,225억원) 동물의약품은 20배(2,660억원)로 수출액 규모가 증가하였다.

국내에서 개발한 첨단 바이오의약품인 유전자재조합의약품, 세포치료제, 유전자치료제의 2010년도 임상시험건수가 전년도 대비 70.6% 증가하여 유전자재조합의약품(단일클론 항체 포함)의 임상건수가 14건, 세포치료제 12건 순으로 가장 많았다.

<주요 바이오제품군별 수출액 규모(’06~’09)>

|

중분류명 |

2006년 |

비중(%) |

2007년 |

비중(%) |

2008년 |

비중(%) |

2009년 |

비중(%) |

|

항생제 |

79,444 |

6.6 |

96,461 |

7.9 |

67,352 |

4.9 |

129,628 |

6.3 |

|

백신 |

63,328 |

5.3 |

136,115 |

11.1 |

216,345 |

15.6 |

349,216 |

16.9 |

|

동물약품 |

13,020 |

1.1 |

15,484 |

1.3 |

17,239 |

1.2 |

266,048 |

12.9 |

|

연구실험용 효소 및 시약류 |

16,842 |

1.4 |

19,078 |

1.6 |

19,227 |

1.4 |

25,056 |

1.2 |

|

아미노산 |

710,829 |

59.3 |

651,862 |

53.1 |

20,774 |

1.5 |

33,900 |

1.6 |

|

식품첨가물 |

289,903 |

24.2 |

261,892 |

21.3 |

274,289 |

19.8 |

296,639 |

14.4 |

|

사료첨가제 |

3,382 |

0.3 |

3,546 |

0.3 |

629,131 |

45.3 |

722,474 |

35.0 |

|

환경오염 측정시스템 |

2,324 |

0.2 |

4,910 |

0.4 |

5,103 |

0.4 |

7,004 |

0.3 |

|

세포칩 |

6,213 |

0.5 |

27,678 |

2.3 |

30,446 |

2.2 |

32,497 |

1.6 |

|

바이오공정 및 분석기기 |

9,049 |

0.8 |

11,114 |

0.9 |

16,596 |

1.2 |

19,908 |

1.0 |

|

연구개발서비스 |

5,078 |

0.4 |

463 |

0.0 |

91,904 |

6.6 |

172,433 |

8.4 |

|

총계 |

1,199,412 |

100.0 |

1,228,603 |

100.0 |

1,388,406 |

100.0 |

2,064,803 |

100.0 |

* 출처 : 연도별 국내 바이오산업 통계(지식경제부 기술표준원)

바. 제2차 기본계획 1단계의 4대전략 14개 실천과제별 계획 수립 및 사업추진 실적

제2차 생명공학육성기본계획(Bio-Vision 2016) 수립 이후 실천과제별 관계부처에서 추진한 계획 및 사업 추진실적을 연도별 시행계획 수립을 통해 지속적으로 관리하였다. 이에 근거하여 관계부처별 계획수립과 사업 추진 실적으로 총 71개의 계획 및 사업을 추진하였다. 추진실적이 가장 높은 실천과제는 추진전략 2에 해당하는 ‘국가 생명공학기초역량 선진화’ 실천과제로 차세대 핵심 환경기술사업 외 16건을 추진하였고, 그 다음은 ‘생명공학연구개발 인프라 확충’ 실천과제로 농생명공학정보 전산화 및 국가 활용 체계 구축외 12건을 추진하였고, 추진전략 3에 해당하는 ‘바이오산업 인프라 확충’ 실천과제로 임상연구 활성화를 위한 임상연구 인프라 구축 외 8건을 추진하였다.

관계부처에서 추진한 이러한 계획 및 사업에서 제2차 기본계획 1단계 기간에서는 기초연구역량을 강화하였고, 연구개발과 산업인프라 확충에 집중하여 원천기술력을 확보하고 산업화 기반을 구축하였다고 판단 할 수 있다.

<실천과별 관계부처 계획수립 및 사업추진 실적(’07~’10)>

|

추진 전략 |

실천 과제 |

부처별 계획 수립과 사업 추진 실적 |

|

국가생명공학육성 추진체계혁신 |

①생명공학분야 전략적 투자 강화 및 효율화 |

생명공학중장기계획 수립 외 9건 추진 |

|

②범부처종합 조정 기능 강화 |

줄기세포 종합계획 추진계획 수립 |

|

|

연구개발 선진화기반 확충 |

③국가생명공학 기초연구 역량의 선진화 |

차세대 핵심 환경기술사업 외 16건 추진 |

|

④환경변화에 대응한 생명공학 인력 양성 강화 |

바이오 실용화 장비 운영기술 교육 사업 외 1건 추진 |

|

|

⑤국제공동연구 및 국제 협력 활동의 내실화 |

국제협력사업 지원 |

|

|

⑥생명공학 연구개발 인프라의 확충 |

농생명공학정보 전산화 및 국가 활용 체계 구축 외 12건 추진 |

|

|

바이오산업의 발전 가속화 및 글로벌화 |

⑦생명공학 실용화/산업화 연구개발 지원 가속 |

2단계 지역전략진흥사업 외 3건 추진 |

|

⑧바이오기업겅쟁력 제고 및 글로벌화 |

의료산업해외마케팅지원센터 해외 핵심검점 4개소 구축 외 1건 추진 |

|

|

⑨바이오산업 인프라 확충 |

임상연구 활성화를 위한 임상연구 인프라 구축 외 8건 |

|

|

⑩기술이전 활성화 및 바이오산업 지원제도 정비 |

바이오시밀러 임상CRO 기반 구축 외 1건 추진 |

|

|

법/제도 정비 및 국민 수용성제고 |

⑪생명윤리 및 바이오 안전성 법·제도 정비 |

형질전환체 안전성 평가기반 구축 외 8건 추진 |

2. 제2차 생명공학육성기본계획 2단계 계획(’12~’16) 수립

가. 추진배경 및 중점 추진 방향

제2차 생명공학육성기본계획의 1단계(’07~’11)가 종료됨에 따라 추진실적을 종합하고, 바이오기술의 급변과 바이오산업의 급성장에 대응하기 위해 국가차원의 중점분야와 산업화를 위한 육성방향을 설정하기 위한 새로운 전략을 모색하기 위해 2단계 계획(’2~’16)을 수립하였다.

2단계 계획의 중점 추진 방향은 1단계의 추진실적과 성과인 원천기술력 확보와 산업화 지원 인프라 구축에 기반하여 중점분야 육성과 바이오산업의 활성화 여건을 마련하는 것이다.

<제2차 생명공학육성기본계획 2단계 계획(’07~’16) 중점 추진 방향>

나. 추진전략과 실천과제

1단계 추진전략과 실천과제를 국내외 환경변화와 국가 차원의 육성 방향에 기반하여 ‘부처 간의 효율적 협력강화’, ‘강점분야의 전략적인 질적 성과 창출’, ‘바이오사업 생태계 활성화 여건 마련’, ‘안전하고 안정된 바이오문화 구축’인 세부적인 추진 방향에 근거하여 2단계 계획에서 4대 추진전략과 15개 실천과제를 수정 보완하였다.

<제2차 생명공학육성기본계획 2단계 계획(’07~’16) 추진전략과 실천과제>

|

추진 전략 |

1단계 실천과제 |

실천과제 보완 방향 |

2단계 실천과제 |

|

1. 국가 생명공학 육성 추진체계 혁신 |

1. 전략적 예산 편성 및 배분 체계 효율화 정비 |

전략적 투자확대 부처간 연계 및 협력강화 기획평가 기능 제고 |

1. 생명공학분야 전략적 투자 강화 및 효율화 |

|

2. 범부처 종합․조정 기능과 실질적 협력 체제 강화 |

|||

|

2. 범부처 종합․조정 기능 강화 |

|||

|

3. 생명공학 정책 분석 평가 및 기획․평가․연계 체계 확충 |

|||

|

3. 생명공학 정책 분석 평가 체계 확충 |

|||

|

4. 생명공학 관련 다부처 통합 대형 사업 추진 확대 |

|||

|

2. 연구개발 선진화 기반 확충 |

1. 국가 생명공학 기초 역량의 선진화 |

수요 맞춤형 R&D 및 인력양성 ABS 대응 등의 국제협력 강화 연구 인프라 활용 제고 |

1. 국가 생명공학 원천기술 역량의 글로벌화 |

|

2. 환경변화에 대응한 생명공학 인력 양성 강화 |

2. 환경변화에 대응한 생명공학 전문 고급인력 양성 |

||

|

3. 국제공동연구 및 국제 협력 활동의 내실화 |

3. 국제공동연구 및 국제 협력 활동의 내실화 |

||

|

4. 생명공학 연구개발 인프라의 확충 |

4. 생명공학 연구개발 인프라의 확충 및 체제 정비 |

||

|

3. 바이오산업의 발전 가속화 및 글로벌화 |

1. 생명공학 실용화 /산업화 연구개발 지원 가속 |

중개연구 확대 산업인프라 기능 강화 기업경쟁력 제고 |

1. 생명공학 실용화 /산업화 연구개발 지원 강화 |

|

2. 바이오기업 경쟁력 제고 및 글로벌화 |

2. 바이오기업 경쟁력 제고 및 글로벌화 |

||

|

3. 바이오산업 인프라 확충 |

3. 바이오산업 인프라 확충 및 연계 활성화 |

||

|

4. 기술이전 활성화 및 바이오 산업 지원제도 정비 |

4. 기술이전 활성화 및 바이오 산업 지원제도 개선 |

||

|

4. 법/제도 정비 및 국민 수용성 제고 |

1. 국민홍보 인지도 문화 저변 확대 |

법령개선 연구진실성 확립 국민수용성 제고 |

1. 생명공학육성법의 정비 및 관련 법령 제도 개선 |

|

2. 생명윤리 및 바이오안정성 법․제도 정비 |

2. 생명공학 연구윤리, 진실성 문화 활성화 |

||

|

3. 국민홍보․인지도․ 문화 저변 확대 |

3. 국민 홍보․인지도 확대 및 생명공학 문화 형성 |

제1장 생명공학의 비전

제2장 세계 주요국의 생명공학 동향

제1절 미국

김현철

한국보건산업진흥원

1. 미국의 생명과학 투자 동향

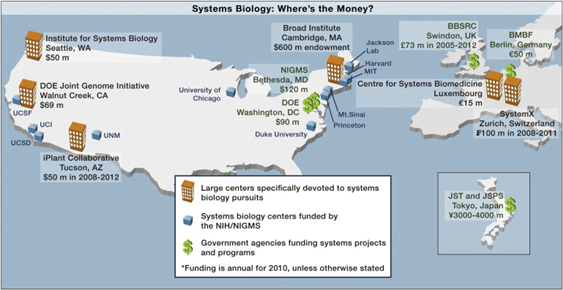

전세계 생명과학 R&D의 70%가 미국에 의해 수행되는 것으로 알려져 있으나,1) 최근에는 중국, 인도와 같은 신흥국의 역할이 점점 증대되고 있는 추세이다. 주요 연구주체로는 민간기업, 대학, 공공 및 민간연구기관, 연방기관이 있으며 미국 전체 투자규모는 2010년 기준으로 약 1,000억달러(NIH2): 312억달러, 바이오제약회사: 674억달러3))로 추정된다.

미국 연방정부의 R&D 투자는 크게 국가 안보와 관련된 연구비와 기타 연구비 (비안보분야) 두 가지로 나뉜다. 연방정부의 비안보 R&D 분야에 대한 지원은 2004년까지 꾸준히 증가하였는데, 이는 1980년대부터 NIH 예산의 증가가 총비안보분야 R&D 지원의 증대를 가져왔던 것이다. 미국 연방정부차원의 생명과학투자의 대부분은 보건성(Department of Health and Human Services; HHS)의 NIH를 비롯한 그 산하기관에 의해 이루어진다.

NIH의 예산은 1998년부터 2003년 까지 꾸준히 증가하여 2배까지 증가하였다. 하지만, 2003년부터 NIH 연구비는 미국 경제회복 및 재투자법(American Recovery and Reinvestment Act of 2009; ARRA)에 의해 2009년 일시적으로 상승한 것 외에는 실질적으로 정체상태이다. 이에 따라 비국방분야 R&D 투자도 2004년 정점에 이른 후 정체상태에 머물러 있다.

<그림1> 1976-2012년 연방정부 R&D 예산 동향(단위 : 십억달러)

자료: AAAS, 2011

2012년 NIH 요구예산은 320억불로 2010년 대비 7.45억불(2.4%)가 증가된 금액으로 2004년 이후 ARRA에 의한 지원을 제외하고는 2번째로 높은 예산 증가율을 보이고 있다.

<그림2> 1976-2012년 부처별 R&D 예산 동향(단위 : 십억달러)

자료: AAAS, 2011

2. NIH 투자동향

NIH의 주요 예산 요구는 국가선진중개과학센터(National Center for Advancing Translational Sciences; NCATS)의 설립에 관한 것이었다. NIH 예산의 97.5%는 R&D 시설을 비롯한 R&D이며 나머지는 간접비와 연구훈련비이다. 2012년 NIH R&D 예산은 31.2억불에 달할 것으로 추정되는 데 이는 2010년 예산 30.2억불보다 3.3% 증가한 수치이다.

<그림3> NIH의 지원메커니즘별 예산(단위 : 십억달러)

자료: AAAS, 2011

NIH 예산은 주로 경쟁과 동료평가에 의해 선정된 연구자 주도의 Research Project Grants(RPG)를 통해 외부에서 수행된다. NIH 프로젝트의 수는 36,809개(2010년)에서 36,852개(2012년)로 소폭 증가할 것으로 예상된다. 2012년 SBIR 및 STTR 프로그램을 제외한 연구과제 수는 35,177개로 예상된다. NIH는 2012년에 9,158개의 신규 RPG가 지원되는데 이는 228개가 감소한 결과이다. 이 숫자는 2003년과 2004년에 신규 지원된 과제수 10,000개 이상보다 적은 규모이다. RPG에 대한 전체 지원금은 169억불이다. NIH의 최근 몇 년간 과제 경쟁률은 약 20% 수준이나, 최근 신규과제의 감소로 인해 2012년에는 19%정도로 낮아질 것으로 예상된다. R&D contracts 예산은 11.1%이며 2012년에는 2.6% 증가한 35억불까지 증가할 것이다. 연구센터에 대한 지원은 1,440개 센터에 대해 1.3%가 감소한 30억불을 지원할 것이다. NIH의 내부연구(Intramural research)는 2012년 34억불로 1.5% 증가할 것으로 예상되지만 이는 NIH 예산의 1/20 수준이다. NIH는 2012년 후속세대 바이오메디컬 연구자 연구훈련 프로그램에 2.5% 증가한 798백만달러를 배정할 예정이다. Common Fund의 학제간 연구훈련프로그램(Interdisciplinary Research Training Program)의 종료에 따라 330명이 감소된 16,831명의 전일제 훈련과정을 운영하고, 박사전 및 박사후 훈련생들에 대한 지원은 4.0% 증가할 것이다.

2009년 8월 16대 NIH director로 Francis Collins가 되었는데, 그는 국가유전체연구소(National Genome Research Institute)의 전임기관장이었다. Collins가 선정한 5대 우선순위분야는 유전체 및 기타 고효율기술, 중개연구, 글로벌보건, 교육적인 보건의료 혁신, 바이오메디컬연구사회의 활성화이었다. Collins는 2010년 후반 중개연구 이슈를 최우선순위로 두고 신규 NCATS를 제안하였다. 신규센터들은 의료제품의 혁신을 위한 초점(focal point)으로서 기여하게 된다. 이러한 아이디어는 바이오메디컬 연구의 최근 발전에도 불구하고, 최근 수십년간 FDA 승인 신약 수가 감소하고, 바이오기업은 여러 분야의 R&D에 대한 투자를 축소해온 것에 대한 우려로부터 시작되었다.

NCATS는 NIH 내에서 다양한 분야를 함께 포괄하는 프로그램으로 다음을 포함하고 있다.

- 임상 및 중개과학 어워드(Clinical and Translational Science Awards; CTSAs) 임상연구와 연구자훈련에 있어 지역사회를 연계하고 치료제 개발을 가속화하는데 초점을 맞춘 바이오메디컬 연구소 컨소시움 지원

- 희귀질환치료제 프로그램(Therapeutics for Rare and Neglected Diseases(TRND) program): 기초과학적 발견과 인간 임상시험 사이의 격차를 연결함으로써 희귀질환 치료제개발을 가속화함

- 중재적 개발에 대한 신속한 접근 프로그램(Rapid Access to Interventional Development(RAID) program) : 새로운 치료제 개발을 위한 핵심자원에 대한 접근성 제고

- 분자 라이브러리 프로그램(Molecular Libraries Program; MLP) : 연구자들에게 발전하는 biomedical assays에서 사용된 기술에 대한 접근성 제공

- 규제과학에 대한 NIH-FDA 파트너쉽 : 실험적 치료제, 예방제, 진단제에 대한 새로운 지식과 도구를 생성하는 연구

<그림4> NCATS의 추진체계

자료: http://officeofbudget.od.nih.gov

2012년의 핵심추구사항은 선진 바이오메디컬 기술(예: DNA 시퀀싱, 나노기술, 이미징)을 채택 및 촉진하고, 보건의료분야의 판단을 위한 근거기반(예: 비교효과연구)을 발전시키고, 새로운 바이오메디컬 연구자를 유인하는 것이다.

2012년 예산요구 중 기타 주요 분야로는 알쯔하이머병 뿐만 아니라 오바마 행정부 출범시 중점을 둬왔던 암과 자폐증이 있다. 또한, NIH는 인간 유전체 시퀀싱 비용을 지속적으로 낮추려고 노력하고 있는 데 2010년 5만불에서 2012년에는 1만5천불까지 낮추는 것을 목표로 하고 있다.

아울러, 금액은 적지만 정책적 관심 분야였던 인간배아줄기세포연구는 2009년 3월 오바마 대통령이 연방정부의 지원을 2001년 8월 9일 이전에 생성된 배아줄기세포주에 대한 연구로만 제한했던 전임대통령의 2001년 정책을 변경하였다. 인간배아줄기세포연구를 위한 수정된 NIH 가이드라인은 불임 치료 이후 남는 기증된 인간배아로부터 생성된 세포주에 대한 연구도 허용하고 있다. 오바마의 정책시행 2년 만에 91개의 줄기세포주가 NIH 인간배아줄기세포 레지스트리에 대해 승인받게 되었다. 그러나, 최근 법원의 줄기세포 정책에 대한 법원의 이의제기에서 볼 수 있듯이 배아줄기세포연구에 대한 연방정부지원에 대해 의문을 갖게 만들었고 아직도 해결되지 않은 채로 남아있다.

3. 기타 기관 투자동향

미국 농무성의 경우 2012년 예산으로 농업 및 음식 이니셔티브(Agriculture and Food Research Initiative, AFRI)에 325백만달러를 제안하였는데 이는 2010년 262.5백만달러보다 62.2백만달러가 증가된 금액이다. 주요 우선순위 분야는 바이오에너지, 글로벌 기후변화, 국제음식안전, 통합된 음식 안정성연구프로그램, 영양 및 비만예방, 대학원생교육 등이 있다.

미국 과학재단의 경우 생물과학(BIO) 분야 2012년 요구예산은 794.49백만달러로 이는 2010년 예산 714.54백만달러보다 79.95백만달러(11.2%) 증가한 금액이다. 2012년 주요 지원 분야와 요구예산은 분자 및 세포과학(Molecular & Cellular Biosciences; MCB) 20.13백만달러, 통합 유기체 시스템(Integrative Organismal Systems; OS) 15.40백만달러, 환경생물학(Environmental Biology; DEB) 13.85백만달러, 생물학적 인프라(Biological Infrastructure; DBI) 9.09백만달러, 신생 프론티어(Emerging Frontiers; EF) 21.48백만달러가 있다.

세계 주요국의 생명공학 동향: 일본

2011년 9월 30일

산업연구원 최윤희

1. 개요

20세기에 들어서면서 생명공학기술은 급격히 발전하여 왔다. 전 세계적으로 직면하고 있는 자원과 에너지의 고갈, 지구 온난화에 따른 환경 변화, 급속한 고령화 등의 문제들은 장기전으로 돌입하고 있는 경기 침체와 경제 위기 속에서도 생명공학기술의 경제사회적 역할 확대를 더욱 기대하고 있다. 대표적인 고령화 사회인 일본 역시 “건강한 장수사회의 실현”이라는 목표에 이어 “성장형 장수사회의 실현”을 위해 생명공학 분야의 정책적 육성에 더욱 매진하고 있다.

일본은 전 세계가 함께 겪고 있는 여러 가지 환경 변화와 위기에 더하여 2011년 3월 동일본 대지진과 원자력 발전 사고라는 커다란 시련을 경험하면서 지금까지 효율 우선의 경제 지상주의에서 벗어나 “국민이 안심할 수 있는 질 높은 생활의 실현”을 목표로 하도록 국가 정책 초점을 전환하고 있다. 2010년부터 논의가 시작되어 2011년 수립되어 향후 5년간 시행될 제4기 과학기술기본계획에서 제시하고 있는 일본의 과학기술 정책이 중장기적으로 지향해야 할 5가지 국가 모습에도 이러한 내용이 잘 나타나고 있다. 자원 및 에너지의 제약과 고령화와 같은 범 지구적 문제를 극복하고 이를 새로운 산업과 고용 창출로 연결하고자 하는 “지속적인 성장을 이룰 나라”에 이어 사회구조 변화에 대응하면서 “안전하고 풍부하며 질 높은 국민생활을 실현하는 나라”가 그것이다. 이를 위하여 녹색 혁신(Green Innovation), 생명 혁신(Life Innovation)의 2대 핵심 혁신 추진에 더하여 안전․안심 혁신(Safe․Security Innovation)을 3대 핵심 혁신으로 제안하고 있으며, 이중 생명 혁신이 생명공학 분야에 해당된다.

2. 일본의 생명공학정책

일본 정부는 과학기술기본계획과 신성장전략기본정책 등을 통해 생명공학 분야의 경쟁력을 강화하는 정책을 실시하고 있다. 2011년 5월에 각의 결정된 정책 추진 지침에서는 생명공학 분야의 혁신 활성화를 위해 ①개별화된 의료 추진계획, ②재생의료 추진계획, ③바이오벤처 재활성화 계획이 3대 핵심전략으로 제시되고 있다. 이와 연관된 주요과제로 연구개발 체제 부문에서는 게놈 연구와 같은 신약 개발 방법의 세계적인 경쟁력 확보, 관계 부처간 제휴를 강화하고 자금 투입 및 예산 배분을 전략적으로 개선, 국제 경쟁력을 갖춘 임상시설의 공통 기반을 통합 및 집약하여 글로벌화 대응, PMDA(의약품 의료기기 종합기구) 체제 강화와 상담 기능의 확충 등이 도출되었다. 또한 평가 및 관련 제도 부분에서는 진료 과정에서 혁신 성과를 적절히 평가하여 연구개발에 대한 투자 회수가 이루어질 수 있도록 하며, 환자의 신약 접근 기회 확대, 바이오뱅크와 같은 인프라와 유전자 차별 금지를 포함하는 법․제도를 재정비하여야 한다고 정책 과제가 제안되었다. 2009년 12월에 수립된 신성장전략 기본정책(Basic Policy for New Growth Strategy)에서는 2020년 시장규모 45조엔 및 신규고용 280만명 창출을 목표로 의료․간호 및 보건관련 산업을 성장산업으로 육성하고, 연구개발 성과의 제약 및 의료기기 분야 응용을 촉진하며, 아시아와 여타 해외시장 진출을 촉진하고자 하는 3대 추진방향이 설정되어 있음을 확인할 수 있다.

일본 생명공학정책의 최상위 기구는 내각총리대신이 위원장으로 있는 바이오기술전략위원회이며, 위원 구성은 내각총리대신, 내각총리장관, 과학기술정책장관, 교육, 농업, 산업, 보건, 환경의 5개 관계부처장관, 그리고 12명의 민간 전문가로 이루어져 있다.

2009년 기준 일본 과학기술 분야 예산 중 생명공학 분야 예산은 3,461억엔이었으며, 경제산업성, 문부과학성, 후생노동성, 농림수산성 등 4개 부처가 관련 예산의 대부분을 집행하면서 민간과의 협력을 추진하고 있다.우선 문부과학성(MEXT)은이화학연구소(RIKEN), 정보시스템연구기구(ROIS) 등 국책연구소와 대학에서에 연구개발을 지원하고 있다. 경제산업성(METI)은 신에너지․산업기술총합개발기구(NEDO),일본산업기술총합연구소(AIST) 등 연구소를 지원하고 있으며, 일본바이오인더스트리협회(JBA) 및 바이오테크놀러지개발기술연구조합(RBA) 등과 같은 산업계 단체와 협력하고 있다. 후생노동성(MHLW)은제약, 의료기기, 진단제의 개발을 지원함과 동시에 관련 제품의 규제를 담당하고 있으며, 휴먼사이언스진흥재단(JHSF)을 통해 산업계를 지원하고 있다.

일본은 지방정부 차원에서 산업클러스터 설립을 적극 지원하고 있으며 생명공학에 초점을 맞춘 산업 클러스터로는 홋카이도, 간토, 긴키 지역을 들 수 있다. 수도권에 해당하는 간토지역에는 도쿄와 요코하마 클러스터에 다수의 대학과 연구소가 연계되어 신약개발과 의료장비, 게놈 등 분야의 핵심기술을 보유하고 있다. 대표적인 기관으로는 도쿄대학 의과학연구소, AIST 츠쿠바 임해부도심센터, RIKEN 요코하마연구소, 카즈사 DNA연구소 등이 있다. 관서지방을 대표하는 긴키지역에는 고베의 KTI(Kobe Tissue Engineering Initiative) 클러스터가 인공피부 등 조직재생 분야에서 두각을 나타내고 있다. 홋카이도 클러스터에는 홋카이도 대학과 오비히로 대학에서 차세대 포스트 게놈 연구를 추진하고 있으며, 동식물 관련 생명공학 분야의 핵심역량을 보유하고 있다.

생명공학 분야의 인허가 기구로는 우리나라의 식약청 기능에 해당하는 의약품의료기기총합기구(PMDA)가 후생노동성 산하에 있다. 후생노동성은 의료산업의 경쟁력 강화를 위한 규제 개혁의 일환으로 신약승인 기간 단축, 해외 임상시험 자료 인정요건 공식화, 임상시험 관련 국제 협력 강화 등을 위해 노력하고 있다.

3. 일본의 생명공학 연구개발 및 산업 현황

가. 일본의 생명공학 연구개발 현황

일본의 생명공학 연구는 크게 생명과학 분야와 임상의학 분야로 나누어 이루어지고 잇다. 이 중 생명과학 분야에 해당하는 세부 분야로는 ①게놈과학 및 융합, ②뇌신경, ③발생 및 재생, ④면역, ⑤암, ⑥그린테크놀로지, ⑦건강, ⑧생명윤리의 8개 분야가 있으며, 임상의학 분야에는 ①의약품 개발, ②의료기기 개발, ③재생의료, ④유전자 치료, ⑤이미징, ⑥규제의 6개 하위 분야가 있다. 일본은 대부분의 세부 분야에서 미국에 뒤이어 유럽과 유사한 수준의 경쟁력을 보유하고 있는 것으로 평가되고 있다4). 특히 발생 및 재생 분야, 면역 관련 분야, 임상의학 분야에서는 국제적 우위를 점유하는 높은 기술력과 기초연구 수준을 점유하고 있다. 재생의료의 경우, 세포치료제의 연구수준이 매우 높고 줄기세포 관련 기초연구와 임상연구에서 국제적 경쟁력을 보유하고 있다. 반면, 상업화 및 실용화를 위한 응용기술개발이나 산업 기술력 수준은 미국에 비해 낮은 경향을 나타내고 있다고 자체적으로 평가하고 있으며, 우리나라의 신속한 기술 도입와 실용화 경쟁력에 대해서 관심을 표명하고 있다.

최근 발생한 후쿠시마 원전 사고와 같은 재해에 대한 생명공학의 기여, 환경다양성과 국민의 건강 향상에의 기여 등 생명공학 연구개발에 대한 다양한 요구가 일본 내부적으로 나타나고 있다. 이러한 다양한 요구에 부합하면서 기존의 한계를 극복하고 융합기술 시대에 적합한 연구개발 이루어 질 수 있도록 향후의 정책적 지원, 제도 개선, 연구체제 개편 등이 구상되고 있다. 재생의료 분야의 경우, 일본이 세계적 경쟁력을 보유하고 있는 iPS 세포(인공 다능성 줄기세포)의 기초 연구개발 성과를 토대로 전임상 및 임상 연구까지 연계하는 연구개발이 2011년부터 계획되고 있다. 또한 고속 DNA Sequencer나 이미징 기술의 급속한 진전으로 패러다임 변화에 직면하고 있는 게놈 및 융합 분야에 대해서는 생명공학의 기반이 되는 연구개발인 “기반 및 융합 분야”와 의료로의 응용을 지향하는 “응용 분야”로 나누어 2011년 6월 주요 연구과제를 도출한 바 있다5).

나. 일본의 생명공학산업 현황과 전망

일본 내에서 조사되는 2010년 일본 생명공학산업의 시장 규모6)는 2조 4,322억엔으로 2009년 대비 4.5% 증가한 것으로 나타났다. 이 중 유전자재조합기술, 세포융합기술 등을 이용해 제조하는 이른바 유전자공학제품 시장은 전체 생명공학시장의 62%를 차지하는 1조 4,966억엔으로 2009년 대비 7.2% 성장하였다. 유전자공학제품을 제외한 생명공학 제품 및 서비스시장은 9,355.7억엔으로 2009년 대비 성장률이 0.4%로 답보 상태로 보여진다.

<표 1> 2010년 일본 생명공학산업 시장 규모

(단위: 억엔, 비중)

|

년도 |

2009년 |

2010년 |

증가율 (%) |

|

유전자공학제품 |

13,959.50 (60%) |

14,966.00 (62%) |

7.2 |

|

그 외 제품 및 서비스 |

9,320.50 (40%) |

9,355.70 (38%) |

0.4 |

|

생명공학산업 전체 |

23,280.00 (100%) |

24,321.70 (100%) |

4.5 |

자료: Nikkei Biotechnology & Business사, 일경바이오연감, 2011

국제적으로 평가되는 일본 생명공학산업 시장은 일본 내 조사 결과와 차이를 나타내는데, Datamonitor에 따르면 2009년도 기준 일본의 생명공학시장 규모는 337억 달러로 2008년 대비 6.3% 증가하였으며, 2005년부터 2009년간 연평균 증가율은 13%로 나타나고 있다7). 여기에서 일본 내 평가 자료와의 차이는 생명공학산업 시장에 대한 정의의 차이에서 기인하는 것으로 추정된다.

<표 2> 해외에서 보는 일본 생명공학산업 시장 규모

(단위: 억 달러)

|

년도 |

시장 규모 |

증가율(%) |

연평균 증가율(%) |

|

2005년 |

207 |

- |

13% |

|

2006년 |

223 |

7.9% |

|

|

2007년 |

247 |

10.6% |

|

|

2008년 |

317 |

28.7% |

|

|

2009년 |

337 |

6.3% |

자료 : Biotechnology: Global Industry Guide, Aug. 2010, Datamonitor

Datamonitor에 의하면 2005년부터 2009년간 일본 생명공학산업 시장 중 보건의료 분야는 40% 수준을 차지하고 있으며, 식품 및 농업 분야가 29%로 뒤를 잇고 있다. 일경바이오연감에는 2009년도 일본의 생물학적 의약품 시장은 7천억 엔으로 전체 생명공학산업의 30% 수준으로 나타나고 있는데, 이 역시 시장의 범위에 대한 차이에서 기인한다고 본다.

일본 유전자공학제품 중 가장 비중을 크게 차지하고 있는 제품은 항체의약품과 유전자조합농작물(GMO)이다. GMO의 경우, 미국을 중심으로 경작면적이 확대되면서 전 세계적 생산량이 크게 증가하였고 이와 동반하여 일본의 수입량도 증가한 것으로 보인다. 하지만 2010년의 경우, GMO의 일본 수입량이 양적 증가에도 불구하고 실질 수입 금액은 엔고의 영향을 받아 2009년과 유사하게 나타나고 있다. 일본 내부적으로는 2009년에 산토리사가 개발한 유전자조합 장미의 상업적 재배가 시작되면서 일본이 명실상부한 GMO 생산국으로 진입하였다.

유전자공학제품 중에서 2010년 시장에서 가장 큰 폭으로 성장한 제품은 항체의약품이다. 일본의 항체의약품 시장은 2009년 1,850억엔에서 2010년 2,750억엔으로 증가하여 48.6%의 급성장세를 나타냈으며, 주요제품으로는 타나베미츠비시제약(田辺三菱製藥)의 인간TNFα단일클론항체, 항혈관내피세포성장인자 항체 등이 있다.

<표 3> 일본 생명공학산업 시장 구분(2005년-2009년)

|

구 분 |

비중 |

|

보건의료 (Medical/Health Care) |

40.0% |

|

식품 및 농업 (Food & Agriculture) |

29.0% |

|

기술 서비스 (Technology Service) |

10.0% |

|

환경 및 공정 (Environment & Industrial Processing) |

19.0% |

|

서비스 제공 (Service Provider) |

2.0% |

|

합 계 |

100% |

자료 : Biotechnology: Global Industry Guide, Aug. 2010, Datamonitor

생명공학산업을 구성하는 중요한 축이라고 할 수 있는 바이오벤처기업의 경우, 1994년 102개사에서 2006년 586개사로 연평균 15.7%로 성장하여 왔으나 2007년 577사로 소폭 감소하였고 이후 괄목할만한 증가세는 나타내고 있지 않다. 일본 생명공학산업의 주역이라고 할 수 있는 제약기업의 경우, 해외 시장 진출을 위해 지속적으로 노력하고 있다. 1990년 해외에 진출한 일본 제약기업은 91개사였는데, 2006년에는 290개 제약회사가 해외에 진출한 것으로 조사되었다8). 특히 주목되는 점은 중국에의 진출 비중이 크게 증가하였다는 것으로 1990년에는 전혀 없었던 중국 진출 제약기업의 수가 2006년 32개사로 조사되어, 향후 더욱 성장할 것으로 예측되는 중국 시장에 일본기업들의 진입 노력을 확인할 수 있다.

<표 4> 일본 제약기업 해외 진출 현황

단위: 개사

|

|

미국 |

영국 |

독일 |

프랑스 |

중국 |

대만 |

기타지역 |

총 계 |

|

1990년 |

22 |

3 |

8 |

7 |

0 |

16 |

35 |

91 |

|

2006년 |

65 |

29 |

16 |

9 |

32 |

17 |

122 |

290 |

자료: Yano Economic Research Institute 및 일본바이오인더스트리협회(JBA), 2009년

일본의 생명공학 기업공개(IPO)는 2002년 시작되었고,9) 2009년 기준 IPO 기업은 총 27개사에 이른다. 이 중 16개사는 Mothers시장, 11개사는 Centrex, Hercules 및 Jasdaq NEO에 상장되었다. 2009년의 기업공개 사례로는 JCL Bioassay, Tella Inc., CanBas Co. Ltd., D. Western Therapeutics 등의 4개사를 들 수 있다10).

세계시장의 약 10%를 차지하고 있는 일본 제약산업은 주요 수출국이었던 미국의 제도 및 환경 변화, 주력제품의 물질 특허 만료로 인한 어려움 등을 극복하기 위해 노력하고 있다. 그 일환으로 생명공학 제품 파이프라인의 확보와 인도 등 신규 해외 거점 마련 등을 위해 해외기업들과의 M&A나 전략적 제휴 역시 지속적으로 추진하고 있다. 특히, 일본의 시장 점유율이 64%11)에 달하고 있는 아시아태평양지역의 생명공학산업에서의 경쟁력을 제고하기 위하여 일본은 중국과 인도 시장에의 진출에 박차를 가하고 있다. 이러한 노력을 통해 향후 일본 생명공학산업은 2009년부터 2014년간 연평균 성장률 8.8%로 성장할 것으로 전망되고 있으며 2014년에는 515억 달러 규모의 시장이 예측된다12).

<표 5> 일본 제약기업의 주요 M&A 사례

|

시 기 |

일본기업 |

해외기업 |

금액 |

|

2007년 3월 |

Eisai |

Morphotek |

$325 m |

|

2007년 12월 |

MGI Pharma |

$4.1 m |

|

|

2007년 11월 |

Astellas |

Agensys |

$430 m |

|

2008년 1월 |

Takeda |

Amgen |

$900 m |

|

2008년 4월 |

Millennium |

$8.8 b |

|

|

2008년 5월 |

Daiichi Sankyo |

U3 Pharma |

$235 m |

|

2008년 6월 |

Ranbaxy |

$4.9 b |

|

|

2009년 8월 |

Hisamitsu |

Nove |

$413 m |

|

2009년 10월 |

Dainippon Sujmitomo |

Sepracor |

$2.6 b |

자료 : BioJapan 2009, 2009년

제 3절 유럽연합(EU)

1. 유럽연합의 생명공학 주요정책동향

유럽 생명공학 동향 관련 주요정책 및 과제는 “연구와 기술개발을 위한 프레임워크 프로그램(Framework Programme for Research & Technological Development)”에 나타나 있다. 현재 7차 프레임워크 프로그램(FP7)이 2007년부터 시작되어 2013년까지 진행되며, 전체 예산은 505억 유로이다.

FP7의 4개의 특정 프로그램들과 1개의 핵연구프로그램 중 생명공학과 관련이 있는 프로그램은 협력 프로그램으로써, 총 10개의 세부 프로그램이 있고, 그중 건강과 식품․농업․생명공학 세부 프로그램들이 생명공학 관련분야에 해당된다.

[그림] FP7 협력 프로그램의 중점추진분야별 예산 (백만 유로)

그 첫번째로 건강 세부 프로그램은 협력 프로그램의 주요주제이며, FP7 기간 동안 60억 유로의 예산이 배정되었으며 이는 전체 협력 프로그램 예산(324억 유로)의 18.5%에 해당한다. 이와 관련된 대표적 연구는 미생물 저항, HIV/AIDS, 말라리아, 결핵, 유행병 등이다.

주요 지원 분야는 기초적 발견들의 임상적용, 새로운 치료법의 개발과 확인, 연구결과의 커뮤니케이션, 건강증진과 질병예방 방법, 진단기법과 기술, 지속가능하고 효율적인 헬스케어 시스템의 개발 등이고, 주요 연구사업은 인류건강을 위한 생명공학 및 유전공학기술, 인류 건강을 위한 전이연구, 헬스케어를 유럽시민들에게 파급 최적화 등이다.

두 번째로, 식품․농업․바이오테크놀로지 세부 프로그램의 목적은 유럽 지식기반 바이오 경제를 구축하는 것으로, 유럽연합국가들은 FP7 기간 동안 19억 유로(전체협력과제 대비 5.9%) 이상을 배정하기로 하였다.

FP7에 이어 FP8은 유럽이 직면하고 있는 도전과제와의 연관성, 연구경영 및 관리 개선, 상호보완적 접근, 로드맵 기반의 연구 수행 등에 중점을 두고 2014년부터 2020년까지 진행 될 예정이다. 이를 위해 2011년 현재, 전문가 미팅과 consultation 및 연구주제의 우선순위에 대한 토의가 유럽연합과 유럽국가 차원에서 이루어지고 있다.

이 외에도 2010년에 지속가능한 포괄적 성장을 위해 발표된 유럽 2020 전략은 기술과 제품의 영역을 넘어 서비스 혁신이 갖는 의미와 정책적 권고사항 및 응용서비스 개발 추진 필요성 등을 세부전략으로 제시하였다. 유럽연합 GDP 대비 3%를 R&D에 투자하는 것을 목표로 삼고 있으며, 생명공학 관련 기술을 유럽의 지속적 경제성장을 위해 필수적인 기술로 정의 하고 있다.

참고자료

1. FP7-factsheets www.cordis.europa.eu/fp7

2. EUROPE 2020 - A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth, European Commision

2. 주요국가의 현황

가. 영국

영국 내에서 생명과학 산업은 세계적으로 성공한 산업의 일례로, 현재 유럽에서 선두에 있으며 또한 미국의 뒤를 이은 세계에서 두 번째라는 위치를 차지하고 있다. 2003년에 발표한 장기발전 계획 BIOSCIENCE 2015에 따르면, 영국 정부는 생명과학 분야에서 global leader 로서의 현재의 위치를 확고히 다지고자 정부차원에서 적극적으로 나서고 있다.

또한, 이를 위해 영국 정부는 기존의 Department of Trade and Industry (DTI)에서 2009년 6월 28일 새로운 Department for Innovation, Universities and Skills (DIUS)을 분리하여 조직했다.

주요 동향의 실제적인 예로, 기초적인 줄기세포 연구를 실제치료에 적용시키는 것을 실현시키고자 2006년 7월에 발족된 영국 줄기세포 네트워크에 3년 동안 매년 30만 달러 (150K pounds), 조류 독감 연구에 920만 달러 (4.6M pounds), 작물연구에 2천 660만 달러 (13.3M pounds)가 지원되었다. 그리고 2009년 3월, DTI 장관은 실제 이용될 수 있는 바이오 에너지 분야의 주도권을 잡기위해서 바이오에너지 프로그램에 4천만 달러 (20M pounds)를 지원하겠다고 발표한바 있다.

2010년 1월에 발표된 The Age of Bioscience-Strategic Plan 2010-2015에 따르면, 집중 연구되어야 할 주요 주제는 크게 식량안보, 바이오에너지 및 산업생명공학, 건강유지를 위한 기초생명공학의 3가지이며, 영국은 향후 인류가 맞이하고 있는 주요 도전과제에 대한 해결책 제시를 중심으로 생명공학 연구를 이어나갈 전략을 마련하였다. 이에 따라, 2010년 3월에는 Global Food Security programme이 마련되었으며, 혁신 및 기술 개발과 국제협력 등에 대한 지원을 강화하였다.

영국은 국내의 독자적 연구 외에도 기존의 유럽연합, 미국, 중국, 일본, 인도 그리고 2009년 3월 새롭게 맺은 브라질과의 연구협력을 통해서도 과학기술의 발전을 꾀하려 적극적으로 노력하고 있다.

참고자료

1. Annual Review 2006/07, Annual Delivery Plan Report 2006-07 by Research Council UK (RCUK)

2. Annual Report & Accounts 2006-2007/2009-2010, International 2007 (report), The Age of Bioscience-Strategic Plan 2010-2015 by BBSRC (Biotechnology and Biological Sciences Research Council)

3. Bioscience 2015 (2003) by the Bioscience Innovation and Growth Team

4. Annual Report and Accounts 2006-2007 by EPSRC (Engineering and Physical Sciences Research Council)

5. Homepage of "Department for Innovation, Universities and Skills (DIUS)" http://www.dius.gov.uk/pressreleases/press-release-20070720.htm

나. 독일

독일은 유럽국가들 중에서 가장 많은 약 500개의 생명공학 관련 회사들이 있으며, 20개 이상의 기업이 주식 시장에 상장되어 있고, 59개의 기업이 혁신적인 기업으로 분류되어 있다. 또한 매출의 거의 50%를 연구개발에 재투자하며 이 금액이 2005년도에 1억 유로를 넘어섰다.

2010년도 생명공학분야에 투자된 금액은 급격히 증가하여 7억유로에 달했는데, 이는 전년에 비해 벤처 자본 126% 증가, 공공지원금 12% 감소된 금액이다.

[표] 독일 생명공학 기업의 재원(2011)

www.biotechnologie.de 또한 독일은 해외 생명공학 기업들에게 협력을 위한 문호를 개방하고 있다. 진단에서 제약, 녹색생명공학에서 나노생명공학까지 외국기업들은 수월하게 파트너쉽 기회를 찾을 수 있으며 특히 건강/의약 분야 생명공학기업들의 80%가 외국 기업과 협력하고 있다.

2000년부터 2004년 사이에 유럽특허사무소에 등록된 전세계 생명특허의 30%가 독일에서 나온 것으로, 다른 유럽국가들보다 월등히 많은 특허를 보유하고 있다. 과학적 발견을 상업화하는 기술이전 분야에서도 유연한데, 기업은 효율적인 기술이전을 수용하기 위하여 대학과 연구기관들과 협력적인 파트너쉽을 개발하고 있다.

독일 생명공학 기업에서는 의료관련 분야의 활동이 가장 활발히 이루어지고 있으며, 약품 또는 진단법 개발에 중점을 두고 있는 것으로 나타났다.

1995년부터 2011년 사이에 독일에서는 생명공학 기업이 70개에서 약 500여개로 증가하였는데, 독일 생명공학산업의 성장은 신기술을 지원하는 정부의 전례 없는 지원을 얻어서 더욱 가속되고 있다. 독일연방교육연구부는 "BioChance", “Bioindustries 2021", "GO-Bio"등의 프로그램을 통해 생명공학기술 활성화를 지원한다.

참고자료

1. Biotech "Made in Germany", Invest in Germany 社

다. 프랑스

프랑스의 생명공학 연구는 처음에 제약회사에서 시작되었으나 갈수록 생명공학관련 회사로 확대되고 있다. 15%의 신약이 제약회사가 아닌 생명공학 회사에서 개발되고 있으며, 2010년도에는 40%에 육박할 것으로 예상된다. 제약분야를 넘어서, 생명공학은 생명산업, 환경 및 농업분야에서 갈수록 중요한 역할을 하고 있다.

생명공학관련 회사는 대부분 최근에 만들어진 중소기업이며, 연구개발 과제에 중요하게 참여를 하고 있다. 2011년 현재 약 356개의 기업에서 10000명의 직원이 일하고 있는 것으로 추정된다. 기업의 생명공학관련 분야는 크게 13개로 나뉘며, 법률연구와생산(18%)> 진단과 분석서비스(17%)> 치료법(12%)> 유전체학과단백체학(6%)> 생물정보학, 생물전자공학(5%)순이다.

[그림] 프랑스 생명공학기업의 10개 주요 분야(2011)

프랑스 정부는 생명공학분야수준이 세계적 수준보다 뒤쳐진 것으로 판단하고 전략적으로 관련 기업들을 지원 및 발전시키려고 하고 있다. 건강환경국가계획(PNSE, Plan National Santé Environment)은 2004년부터 2008년까지 환경악화에 기인한 건강의 피해를 줄이는 것이 목표로, 이와 관련하여 2007년 7월에 발간된 중간평가보고서에 의하면, PNSE를 통해서 주변 유럽국가들에 비해서 뒤쳐져 있는 부분들을 따라잡고 있는 것으로 있는 것으로 나타났다. 이 계획을 통해 정부차원에서는 범부처간에 상호 협력하여 적극적으로 움직일 뿐만 아니라 지방도 활성화되고 있다.

참고자료

1. “Evaluation à mi-parcours du Plan national santé environnement”

2. Venture Valuation (www.frenchbiotech.com)

제4절 중국

1. 중국의 생명공학정책

1981년에 등소평은 “농업문제의 돌파구는 최종적으로 생명공학이 해결할 수 있으니, 관련 첨단기술에 의지해야 한다.”고 언급하였다. 1986년 중국 정부는 ‘863계획’을 발표하고 생명공학을 우선분야로 하여 집중 지원하였다. 또한 1988년 8월 중국 국무원의 비준을 받아 중국 과학기술부에 의해 실시되고 있는 ‘횃불계획(첨단기술산업발전계획)’은 첨단기술성과 상품화, 첨단기술상품 산업화, 첨단기술산업 국제화를 목표로 ▸첨단기술산업 발전을 위한 환경조성 ▸첨단기술산업개발구 건설 ▸첨단기술창업서비스센터 건설 ▸세부프로젝트 실행 ▸과학기술형 중소기업기술창업기금 조성 ▸첨단기술산업의 국제화 ▸인재양성이라는 7대 활동을 통해 중국 첨단기술 산업화의 중추적 역할을 수행하고 있다. 아울러 1997년부터 실시된 중국 국가 중점 연구개발 프로젝트인 ‘973계획’은 미래 기술을 중점 연구하는 정부의 선행 연구 프로젝트로서 중국의 미래 산업 발전에 필요한 최첨단 기술 기초연구와 응용 기초연구로써 질병유전자학 등을 수행하고 있다.

2001년부터 2005년까지(“105”기간) 중국 정부는 생명공학 연구개발에 총 120억위엔을 투자하였는데 이는 1996년부터 2000년까지 같은 기간동안 중국 정부가 생명공학 분야에 투자한 총 연구비(15억위엔)의 8배 이상 증가한 것이다. 그러나 핵심 기술과 우수 인재는 여전히 부족하여 인재를 배양하는 것이 중국 생물산업을 발전시키는 중요한 과제이다. 따라서 중국은 인재의 육성, 활용, 유치 등 3가지 측면으로 우수 인재팀를 구축하여 첨단기술 인재규모 분야에서 선진국과의 차이를 축소하려 노력하고 있다.

중국 과학기술부는 2005년 9월 ‘중국의 생명공학 및 생물산업 전략계획’(마스터플랜)을 공식 발표하고 농업, 의약, 공업, 환경, 에너지, 해양, 중의약 등 중점 발전분야를 확정하고 기술 축적을 위해 전력을 다하고 있다. 이 ‘전략계획’에서 “향후 2020년도 중국의 생명공학 및 산업화 발전 전략 목표는 중국을 생명공학기술 강국과 생물산업 대국으로 건설하는 것이며, 15년간의 노력을 통해 중국의 생명공학과 산업화 수준을 세계 선진국 수준에 도달시키는 것이 기본 목표이다”라고 정리하고 있다. 중국 국가 과학기술부 산하 ‘중국 국가생명공학발전센터’에서 작성한 이 계획에서 중국은 3단계를 거쳐 2020년 생명공학기술 강국 및 생물산업 대국으로 부상하는 전략 목표를 실현하고자 한다. 또한 2007년 6월 중국생물산업대회의 ‘생물산업정책 및 생물산업기지발전포럼’에서도 국가발전개혁위원회에서 제정한 ‘생물산업발전 11.5 계획’을 더욱 강조하였다.

2009년 중국 국무원은 “국가생명공학연구개발과 산업화 촉진 지도자 그룹”을 조직하였고 동시에 “중국생명공학기술 및 산업화 발전 계획” 및 “생물안전법”을 제정하였다. 또한 중국 생명공학산업체협회를 조직하였으며 생명공학 연구개발비에 대한 대대적인 지원을 강화하고 있다.

표 1. ‘중국의 생명공학 및 생물산업 마스터플랜’에 제시된 전략목표

|

단계 |

기간(년) |

세부목표 |

|

1단계 (기술축적단계) |

2005 ~ 2010 |

◦ 생명공학 연구개발 전체 수준을 개발도상국 중 제일 높은 수준으로 도달시킴 ◦ 논문, 특허 수량 세계 6위 달성 ◦ 생물산업 총생산액 8,000억위엔 달성 |

|

2단계 (산업발전단계) |

2010 ~ 2015 |

◦ 생명공학 연구개발 전체 수준을 세계 선진수준으로 도달시킴 ◦ 논문, 특허 수량 세계 3~4위 달성 ◦ 생물산업 총생산액 15,000억위엔 달성 |

|

3단계 (지속발전단계) |

2015 ~ 2030 |

◦ 생명공학 연구개발과 산업화 전체 수준을 세계 선진 국가 수준에 도달시킴 ◦ 세계 생명공학과 기술분야 최우수 인재를 유치하며, 세계 생명공학 연구 혁신의 중심지로 성장 ◦ 생물산업 총생산액 25,000~30,000억위엔 달성 및 GDP에서 차지하는 비율 7~8% 으로 향상 ◦ 생명공학 산업을 중국의 기간산업으로 육성 |

이 ‘전략계획’에서는 향후 20년간의 중국 생물산업 발전의 9개 중점 분야를 다음과 같이 제시하였다. 첫째, 농업 생명공학으로 제2차 녹색혁명을 추진한다. 둘째, 의약 생명공학으로 제4차 의학혁명을 추진하고 중화 민족의 평균 수명을 연장한다. 셋째, 공업 생명공학으로 ‘녹색 제조업’ 발전을 추진하고 녹색 GDP를 대폭 증가시킨다. 넷째, 에너지 생명공학을 발전시켜 중국의 에너지 부족 상황을 개선시킨다. 다섯째, 환경 생명공학으로 순환(循環) 경제 발전을 추진시킨다. 여섯째, 생물자원의 심층 개발을 통해 새로운 생물산업을 육성한다. 일곱째, 해양 생물산업을 발전시켜 해양경제를 발전시킨다. 여덟째, 생물안전과 생물테러 방지기술 연구개발을 추진하여 생물안전관리시스템을 구축한다. 아홉째, 중의(中醫)와 서의(西醫)를 효과적으로 결합시킨 새로운 의료 보건 체계를 구축하고 중의약(中醫藥) 산업 발전을 추진한다.

생물산업의 발전을 촉진하는 여러 정책 : 2009년 6월, 중국 국무원에서 《생물산업발전촉진기본정책》을 발표했다. 이는 정책목표, 현대 생물산업 발전의 중요 영역, 생물 기업의 발전, 자주적 혁신의 촉진, 우수 인재의 양성, 재정과 세무에 대한 지원의 확대, 융자 경로를 적극적 확대, 양호한 시장 환경의 조성, 생물 유전자원에 대한 보호와 생물안전성의 감독, 그리고 조직과 리더십의 강화 등 총 10부분, 33항으로 구성되어 있다. 《생물산업발전촉진기본정책》에서, 생물 산업을 빠르게 육성하는 것은 중국의 신세기 과학기술 혁명의 전략적인 기회이고, 새로운 국가를 전면적으로 건설하는 중요한 과제가 되었다. 위 정책은 《국가중장기과학기술발전계획요강(2006-2020)》과 《생물산업발전‘11.5’계획》을 관철 실행해, 생물산업을 하이테크 기술 영역의 기간산업과 국가의 전략적 신흥 산업으로 빠르게 육성하는데 그 목적이 있다. 위 정책은 기술⋅인재⋅자금 등 자원을 생명공학 산업으로 유도하여 생명 공학 기술의 혁신과 산업화를 촉진해, 생명공학 산업 규모화⋅밀집화⋅국제화 발전을 가속시킨다. 기업을 주체로, 시장을 방향으로 하고 산⋅학⋅연이 서로 결합하는 산업 기술 혁신 체계를 건설하며, 우수 인재를 양성하여 자주적 혁신 능력을 강화시켜 자주적 지적 재산권을 갖고 있는 중요한 생명공학 기술⋅제품과 표준을 파악한다고 요구하고 있다.

《생물산업발전촉진기본정책》에서, 여러 개의 다국적 대형 생명공학 기업과 자주적 지적재산권을 보유하는 혁신적 생명공학 중소기업의 육성; 여러 개의 산업 밀집도가 높고 핵심 경쟁력이 강하고 전문화 특색이 현저한 생명공업 산업의 본거지의 형성, 생명공학 기술 특허의 보호와 물질특허 생물유전자원의 보호를 강화하여, 생물유전자원의 개발⋅이용 수준을 향상시켜 생물안전성의 보장을 요구하고 있다.

생물 의약 분야에서, 중국 국민의 생명 건강을 위협하고 있는 중대 전염병을 예방하고 진단하는 신형 백신과 진단 시약의 개발에 중점을 두고 있다. 흔한 질환과 주요 질환의 치료에 현저한 효과가 있는 생물기술 약물⋅저분자 약물과 현대 중약을 적극적으로 연구하고 개발한다.

생물 농업 분야에서 중국은, 양질⋅고수확⋅고효율⋅다환경적응성 농업⋅임업 신품종과 야생 동식물 번식 종자개발을 중점적으로 발전시키고 있다. 생물농약⋅생물 사료 및 사료첨가제⋅생물비료⋅식물성장조절제⋅동물백신⋅진단시약⋅현대 동물용 중약⋅동물용 생물치료제⋅어류용 생물치료제⋅미생물 완전분해 농업용 박막 등과 같은 친환경 녹색농업용 생물제품을 크게 발전시켜, 동식물 바이오리액터의 산업화 개발을 추진하여 고효율 녹색 농업의 발전을 촉진시키고 있다.

2010년 10월, 《국무원의 신흥산업의 배양교육과 발전 전략에 대한 결정》은 생물산업을 중국의 전략산업으로 제시하고, 신일류정보기술 등 4대산업의 배양교육발전을 국민경제중심산업으로 제안하였고, 새로운 정보 등 3대산업 배양교육을 선도산업의 발전목표와 정책지표로 삼았다.

2011년 4월, 국가중점기초연구발전계획(973계획)과 국가주요과학연구계획의 2011년 프로젝트 추진회의가 천사오야(陳小婭) 과기부 차관, 저우광자오(周光召) 973계획 고문팀장 등이 참석하며 북경에서 개최되었다. 이는 ‘12.5계획’(2011-2015)기간 국가과기계획으로 추진하는 최초의 프로젝트로서 ‘고온초전도 소재와 물리학 연구’를 비롯한 11개 주요과학과제를 수행하는 프로젝트를 시범 가동하는데 영역별 배분 구도를 고도화하고 제조 및 공정과학 분야를 새로이 포함시켰다. 국가주요과기전문프로젝트와 연계강화 분야는 전염병 신약개발 등 20개, 전략적 차세대사업의 이론적 지원확대 분야로 신에너지, 바이오기술 등 30개를 수행한다. 농업과 민생분야 지원확대를 위해 곡물의 핵심암수개체, 벼 분자설계 육종, 동맥경화와 II형 당뇨병의 발병메카니즘 등 40개 프로젝트 입안에 10억위안, 국가주요과학연구계획의 금년도 계속과제로 단백질 연구, 나노과학 연구, 발육과 생식연구, 줄기세포 연구 등 6개 계획 64개 프로젝트를 15억6,000만위안을 투입하여 수행하고 있다.

2011년 7월, 《국무원 판공실의 ‘과학기술부, 재정부의 과기형 중소기업 기술혁신기금 관련 잠정규정’ 전달 통지》,《과기형 중소기업 기술혁신기금 재무관리 잠정방법》의 관련 규정에 근거해 과기부 과기형 중소기업 기술혁신기금 관리센터의 심사를 거쳐 과기부와 재정부의 2011년도 과기형 중소기업 기술혁신기금 프로젝트 심사사업이 마무리되었다. 입안 프로젝트는 총 2,707건으로 전부 무상지원 되는데, 중앙재정예산은 19억8,791만위안, 최초 지원금은 15억3,881만위안이며, 그 중 기술혁신프로젝트가 2,009건이고 예산이 14억9,701만위안이다. 공공기술서비스기관 보조금은 517건이고 예산은 3억409만위안이며, 창업투자유도기금은 181건이고 예산은 1억5,000만위안이다.

2011년 10월, 중국 과기부는 《국가 중장기 과학기술 발전계획(2006-2020년)요강》의 시행을 구체화하고 ‘대사관련 단백질 수식화의 종양발생과정에서의 역할 및 메카니즘’ 등 2012년도에 수행할 70개 프로젝트의 지원을 결정하였다.

2. 중국의 생명공학기술 및 산업

중국은 풍부한 생물자원을 보유하고 있다는 장점을 바탕으로 생물산업 발전을 가속화하고 있다. 관련 통계에 따르면 중국에는 동식물, 미생물이 26만종이 있으며 세계에서 천연자원과 생물 종류가 가장 풍부한 국가 중의 하나이다. 이미 3,000여 가지의 질병 근원 미생물 수집에 성공하였고, 농작물 재배에 유용한 천연 생물자원도 32만종이나 확보하여 그 수치는 단연 세계 1위를 차지한다. 그밖에 형질전환기술, 단백질공학, 복제기술 등을 포함한 현대 생명공학기술은 개발도상국가 중 우위를 차지하고 있으며 일부는 세계 수준으로 평가받고 있다. 최근 중국의 생명공학 관련 특허 및 논문 수가 세계 6위를 차지하면서 관련 연구계로부터 주목을 받고 있다.

중국 전체에는 중앙 정부, 유관 정부부처 및 지방 정부가 지원하는 생명공학중점실험실이 약 200여개 정도 있고, 많은 대학이 생명공학 및 생물산업 분야의 전공을 개설하고 있다. 중국의 생명공학 응용연구 및 산업화는 농업 생명공학기술(형질전환 농작물, 현대육종과 슈퍼잡교논벼, 식물조직배양, 생물농약, 사료생물기술, 가축용 백신)과 의약 생명공학기술(생명공학약물, 백신, 혈액제품, 생화약품, 진단시약, 조직장기공학)이 중심이며, 중약(천연물)은 중국 정부가 중화민족의 자부심을 가지고 추진하는 생명공학산업 분야이다. 이밖에 “105(10차5개년)” 기간에 “기능성 게놈과 바이오칩” 중대 과기 전문프로젝트의 실시를 통해 바이오칩이 기초적인 산업규모를 갖추도록 하였고 인간의 주요 생물기능 및 간암, 위암, 폐암, 식도암, 백혈병, 고혈압 등 질병과 관련된 신규 유전자 1,500개를 성공적으로 연구하였다. 그 중에는 향후 개발 전망이 있는 기능성 유전자 160개, 신제품으로 개발되어 사용되는 유전자 24개, 독점재산권을 보유하고 기업이나 약물연구기관과 공동으로 약물표적이나 생명공학기술약물 전기개발을 진행하고 있는 신규 유전자 8개가 포함되어 있다.

중국발전개혁위원회는 “11.5(11차5개년, 2006~2010)” 기간에 진행할 발전계획을 편성하고 관련 생물산업정책을 제정하였으며 40억위엔의 국가자금을 조성하고 약 400억위엔을 사회투자로 조달받아 400여건의 생명공학기술 산업화 프로젝트를 실시하고 바이오칩, 줄기세포, 조직공정 등 20여개 국가공정연구센터 구축사업과 농작물 유전자자원 중대과학공정 등을 추진하였다. 이러한 기술성과가 지속적으로 산업화됨에 따라 2000년 이후 생물산업은 연간 약 3배씩 빠르게 성장하였지만, 연구개발 기술에 비하여 생명공학 산업화는 아직 상대적으로 미흡한 실정이다. 그러나 중국의 13억 인구가 식량을 섭취하고 5억 정도가 건강기능식품을 소비하고, 1.3억의 인구가 환자이며 새로운 품종의 농작물을 재배할 농경지가 20억무(1畝≒667㎡, 200평)나 되는 등 중국은 세계에서 가장 큰 생물제품 소비시장을 보유하고 있어 향후 발전 가능성이 크게 기대된다. 중국 생물산업에 관한 분석 연구에 의하면 생물의약, 형질전환제품, 기능성 식품, 바이오센서 등 10대 세부 생물산업에서 150개 품목을 연구 개발하였고 연간 총생산액이 약 15,000억위엔으로 GDP의 15%를 차지하고 있다.

중국내 현대 생명공학 관련 기업은 약 500여개이고, 종사인력은 약 5만여명으로 집계되며, 베이징과 상하이, 선전 등지에 이미 20여개 생명공학 클러스터가 설립되어 있다. 중국에서 생명공학 연구개발은 경제, 식량안보, 환경에 큰 기여를 해왔는데, 중국과기부는 이러한 중국 생명공학이 향후 더욱 커다란 발전 잠재력을 보유하고 있고 중국의 생명공학 연구개발은 식량안보, 인구건강, 환경증진, 에너지 안보에 주력하고 경제사회 개발의 병목현상을 해결할 수 있으며, 생물학적 비료 개발, 감염질환의 진단기술 개발, 대기오염 개선 등을 추진 할 것이라고 발표하였다.

중국생명공학 산업 규모 : "2020년까지, 중국 의약 위생 관련 산업의 생산액은 4만억위엔 정도에 달할 것이고, 생명공학 관련 산업의 생산액과 합쳐서 6만억 위엔을 넘을 것이다"(全國人大常委會 위원장 桑国卫). 생물 의약 산업은 전략 산업 뿐만 아니라 미래의 기간산업이 될 것이고, 앞으로 중국 GDP의 10% 또는 그 이상 차지할 것이다. 중국과기부 장관 완강(万钢)은 "생명공학 기술을 과학 기술 발전의 5대 전략 중의 하나로 한다."고 이미 《국가중장기과학기술발전계획요강(2006~2020)》에 명시했다. 국가 전략적으로 이미 확정된 16개의 주요 과학 기술 전문 프로젝트 중, 주요 신약 개발⋅이식유전자 식물⋅주요 전염병 예방/치료 등 3개의 프로젝트는 생명공학 기술과 관련되어 있다.

2010년 10월, 《국무원의 신흥산업의 배양교육과 발전 전략에 대한 결정》은 생물산업을 중국의 전략산업으로 제시하고, 신일류정보기술 등 4대산업의 배양교육발전을 국민경제중심산업으로 제안하였고, 새로운 정보 등 3대산업 배양교육을 선도산업의 발전목표와 정책지표로 삼았다. 이것은 중국이 새로운 상황의 전략으로 경제발전방식을 전환하고 산업구조를 격상시키며, 경제사회를 추진시켜 지속적인 발전을 이루게 한다. 또한 국제 경쟁에서 경쟁력 있는 전략을 수립할 수 있는 중국생물산업발전의 방향을 제시한다.

“11.5”(2006-2010) 시기에, 중국 생물산업은 급속히 발전하였다. 첫째, 산업규모가 지속적으로 성장하여 새로운 목표를 달성했다. 2005년 중국생물산업은 약 6000억 위엔에서 2010년 16000억 위엔의 규모로 연평균 21.6% 성장하였다. 특히 세계적인 금융 위기였던 시기에도 생물산업은 지속적으로 성장하여 하이테크산업발전의 중요 분야로 자리 잡았다. 둘째, 독자적 창의개발능력이 뚜렷이 강화되었다. 유전자 분석, 줄기세포, 항체공정, 단백질 약물, 의료기구, 생물합성, 이식 유전자 육종, 동물반응기, 효소 공정, 신약개발과 백신개발 등 생명공학 기술의 최전방 영역에서, 국가공정연구센터, 국가공정연구소, 국가중점실험실, 기업기술센터를 설치하고 이를 중심으로 관련분야에서 커다란 성과를 얻었으며, 중소기업 연구개발 활동을 활발하게 수행하여 산업 핵심경쟁력의 성장을 확실하게 달성하였다. 셋째, 창의적 혁신연구개발 성과는 상업화를 도출하였다. 백신과 시약진단, 새로운 약물 개발, 현대 중약, 생물의약공정, 생물육종, 녹색농용생물제품, 생물자원, 생물소재, 미생물이용 분야의 새로운 성과를 통해 산업화 실현 및 현대농업의 발전을 달성하였다. 넷째, 관련 산업은 발전적 형세를 갖추었다. 북경, 상해, 장춘, 창사, 선전, 덕주, 태주 등 국가생물산업기지는 발전단계로 빠르게 진입하여 경제사회발전의 새로운 성장엔진으로 거듭났다.

2011년 5월, 후진타오 국가주석은 중국중앙정치국의 제29회 집단학습에서 전략적 신흥산업을 본격적으로 육성하는 것은 경제사회의 전면적이고 조화적이며 지속가능한 발전 실현, 전면적 소강사회 건설, 사회주의 현대화 본격추진에 대해 중요한 전략적 의미를 지닌다고 강조했다. 이와 관련하여 중국 소강사회(小康社會)(의식주를 걱정하지 않을 정도의 중산층 생활)의 전면 건설이 관건인 ‘12.5’(2011-2015)기간에는 개혁개방을 가속화하고 경제발전방식의 난관을 극복하여 변화를 도모하고, 미래 《전략신흥산업 ‘12.5’계획》, 《생물산업발전‘12.5’계획》의 출현, 의료위생체제개혁과 새로운 농합, 주민사회보장제도의 지속적인 개선, 녹색기술의 발전과 ‘양형사회’(兩型社會) 건설에 따라 생물산업은 발전 범위를 넓히고 있다. ‘12.5’기간, 중국은 생물산업발전기술의 기반강화에 주력하고 중대성과의 산업화를 추진하며, 한 단계 업그레이드된 재정과 세무, 금융정책의 지원, 기술혁신과 인재정책의 개선, 양질의 시장 환경 조성, 중요 분야와 중점 개혁의 추진 등으로 중국 생물산업을 빠르게 발전시킬 계획이다.

중국 생명공학 산업 현황 : 전 세계 생명공학 산업이 금융위기로 충격을 받았던 2009년 이후 시기에도 중국 생명공학 산업은 상대적으로 왕성한 성장력을 보였으며, 바이오제약, 생물농업, 생물공정 등 모든 분야에서 발전하였다. 산업이 빠르게 성장하고, 기업이윤이 높아졌으며, 국내외 자금 유치능력도 높아졌고, 생산기지 건설이나 연구기지 건설 모두 호황을 보였다. 특히 주된 두 가지 이유는 국내의료위생개혁과 중국의 신흥기업이 창업하는데 유리한 자본조달 시장 때문이다.

의료위생개혁, 이익급증 : 2009년 중국은 《생물산업발전정책추진》에서, 생물산업을 하이테크분야의 중심산업으로 규정하였다. 국무원이 발표한 《생물산업발전정책의 보고》에서는 생물산업의 빠른 발전을 요구하고 있다. 업계 분석가들은 생물 의약 산업은 산업구조를 격상시키고, 기술혁신을 추진하고, 국가과학기술경쟁력을 높이는 중대한 업무를 가지고 있고, 국가는 재정, 세금, 은행신용 등과 같은 방면에서 지지를 해주어야 하며, 기금 투입을 확대하면 미래의 생물의약은 발전의 황금시대를 맞이할 수 있다고 판단하고 있다.

2009년 중국은 공공위생의료체계개혁을 추진하였다. 전염성 질병 백신 공정을 확대하고, 15세 이하의 아이들에게 간염백신 접종 공정을 완성하였고, 농촌 부녀자들의 무료검진을 확대하고, 농촌부녀자 유방암과 자궁암검사를 전면 실시하였는데 이는 면역백신과 진단시약의 수요를 증가시켰다. 이에 따라 의료보험 제정과 의료체계의 복구를 도모하고 의료시장에서 거대한 수요를 창출하여 이를 통해 생명공학 제약산업의 발전을 기대하고 있다.

자본차입창업기업 : 2009년 중국 생물산업은 여전히 자본이 풍부하였고, 특히 창업 허가 설립과 초기 융자가 확대되었으며, 사회자본의 투자가 활발했다. 2009년 중국자본시장은 의약과 생명공학산업에 139.8억위안을 투자하였는데, 그 중 초기 투자 76.38억위안, 재투자 28.42억위안, 채권투자 35억위안이 사용되었다. 그 중 생명공학분야의 투자액은 15.18억위안으로 2008년보다 24.2% 증가하였다. 유전자기술, 인간장수프로그램 개발과 제품생산 분야에 28개의 자본차입창업기업이 진출하였고, 동시에 의약 시장기업인 동보의료, 채미약업, 북정약업과 애얼안과 등도 진출하였고 금부약업은 3.51억위안을 투자하여 신약을 개발하였다. 2009년 자본시장 공개는 특히 창업기업을 대거 등장시키는 큰 원동력이 되었다.

또한 최근 합성생물학, 해양생명공학, 유전자변형식물의 안전성평가, 효소이용 기술 분야에서도 매우 큰 발전과 산업적 성장이 기대되고 있다.

2010년은 중국 “11.5”계획의 마지막 1년이었고, 2011년의 “12.5”계획에서는 생물산업이 전략적 신흥산업과 국가미래의 기간산업으로서 더욱 좋은 발전 환경을 지니고 있다. 산업정책이 날로 완화되고 있으며 중국생명공학은 전면적으로 발전추세이고, 특히 창업기업의 출현이후 중국 생물산업은 이미 기술과 자본촉진으로 접어들어 시장이 빠르게 발전하는 추세이기에 최근 20년간 가장 좋은 황금발전단계로 진입하였다.

생물의약 : 거대시장의 수요는 여전히 제약분야가 가장 큰 관심을 받고 있으며, 최근 중국 정부차원에서 재산권보호, 약품시장의 정비와 기술혁신체계 구축을 중시하면서 글로벌 제약기업의 연구개발 및 시험기구 기능이 중국으로 이전하는 것이 전 세계 생물의약분야의 주요 추세이며, 2009년 금융위기에도 영향이 없었다. 2009년 Norvatis가 10억달러로 제3의 글로벌 연구 센터를 설립하고, Merck가 15억위안으로 국제약품연구개발센터를 설립하였다. Pfizer가 북경대학에 건립한 세계 일류급의 생명공학 및 약물연구센터에서는 생물의학 창의혁신개발 전략으로 심혈관, 대사질환 및 신경변성 등 3대 질병의 치료법 개발이 주요 분야이다. 이 센터를 건립함으로서 생물의학연구전략합작네트워크를 구축하여 미국 스크립스연구소, 캘리포니아대 정량생물과학연구센터와 중국과학원 상해생명과학원이 연계하는 중국대학 최초로 글로벌 선도그룹으로 성장하는 기회를 가졌다. 중국은 이미 전 세계 3대 생명공학연구기지가 되었다. 세계적 경쟁력을 지닌 중국기업은 유명 글로벌 기업들의 관심을 받고 있는데 2010년 2월, 미국에 진출한 중국생명공학기업-심양산생은 Panacor Bioscience의 제안을 받고 Nephoxil의 중국내 생산권리를 얻었다.

세계적으로 크게 성장한 중국생물의약서비스기업이 중국 생명공학 연구개발 기관에 지속적으로 도움을 주고, 적극적으로 스스로의 생존 무대를 개척하기 시작하면서 기술과 인력자원을 얻기 시작하였다. 2009년 2월, 청화대유전자연구원과 유명 대학 연구기관이 협력하여 덴마크에 암연구센터를 설립하여 150명의 과학자들과 직원을 채용하였다. 이것은 중국 생명공학연구개발기관이 최초로 국제시장을 개척한 것으로, 중국 유전자의 선도자는 물론 인류유전자측정을 통해 국제경쟁력을 가진 생명공학연구혁신기관이 된 것이다. 국제수준의 과학연구기관의 진출은 중국이 전 세계 생명공학분야에서 경시할 수 없는 수준이 된 것이며, 따라서 중국 생산 제품의 수출과 국제자본시장의 투자가 활발히 이루어질 것을 기대할 수 있다. 연구개발센터 설립이외에 생산라인 건설과 투자계획도 진행되고 있다. Sanofi-Aventis는 2008년 7억위안을 투자하여 세계 최대의 간염백신기지를 건설, 2010년 7월에 준공하여 생산단계에 들어갔다. 중국생물기술공사는 20억위엔을 투자하여 길림성에 생산과 연구개발기지를 건설하였다. 천은신용과 약업유한공사는 생물의약서비스외에 5억위안을 투자하여 대형 줄기세포 연구센터와 산업화 센터를 건설하였고, 줄기세포의 추출, 연구, 줄기세포의 감정, 치료와 신약개발을 수행하고 있다.

2009년 12월, 1.5억위안을 투자한 보아오(博奧)생물생산연구개발기지가 정식으로 사천성 성도국제의학단지에 건설되어 유전자 연구개발 및 측정서비스를 수행하고 있다. 중국화치에기업(化纖行業)은 biopolymer의 산업적 생산기술 분야에서 큰 성과를 이루었다. 중국 biopolymer가공섬유산업은 빠른 발전을 이루어 2009년 생산능력이 191만톤으로 세계 총생산의 77%를 점하고 있다. 2009년 천진생물재료유한공사는 천진경제기술개발구에서 세계 최대의 PHA생산라인을 건설하고 매년 5억위안의 매출을 얻고 있다. 산동차오린(山東澣霖)생물기술유한공사는 30억위안을 투자하여 중국산 화공원료를 이용해 중국이 자체개발한 생물발효방법을 산업화하여 생산에 착수하였으며, 2014년까지 모든 건설이 끝나면 세계에서 가장 큰 생물발효방법을 이용한 생산기지가 될 것이라고 발표하였다. 주력 제품인 DC11~DC18은 국가 특허제품으로 화공, 경공업, 농약, 의약, 액정재료, 항공우주산업 등 광범위한 분야에 이용된다.

생물농업 : 최근 중국은 분자마커보조육종, 유전자재조합육종, 세포공학기술육종, 염색체기술 등을 다양하게 활용하고 조합하여 생산량이 높은 고품질 벼, 염색체교잡 옥수수, 유전자변형 내충성 면화, ‘쌍띠(双低)’유채, 유전자변형 돼지, 소, 양, 물고기, 밀, 콩, 나무 등으로 양질의 농림수산품종을 개발하여 국민의 경제적 발전을 가속화하고자 하고 있다. 생물비료산업은 국가식량안전을 확보하고, 농업생태계 환경을 보호하며, 농업생산성을 향상시키면서도 지속가능한 발전을 할 수 있는 전략자원산업이다. 생물비료산업은 중국의 부족한 녹색농산품 생산을 촉진시키고 현재 농어발전을 가속화하여 관련 산업에 큰 영향을 준다. 현재 생물비료산업의 규모는 년간 1,000~5,000만톤으로 최근 5년간 빠르게 성장하고 있고 등록된 제품이 500여개에 달한다. 중국의 생물비료시장 잠재규모는 18억무의 경작지를 대상으로 년간 약 1억2,222만톤으로 추산된다.

생물사료는 동물사료에서 인공합성첨가제이외의 사료원료 및 사료첨가제를 말하는데 넓은 의미에서는 식물줄기, 우모(羽毛), 곤충단백질 등이 있으며 좁은 의미로는 유전자공정, 단백질공정, 발효공정 등 하이테크 방법으로 미생물을 이용한 발효공정에 의해 제조되는 새로운 사료자원과 사료첨가제이다. 최근 세계적으로 사료원료가격이 상승하고 삶의 질이 높아지면서, 안전하면서도 고품질의 축산물을 경제적으로 생산하려는 시장의 수요가 중국에도 영향을 주기 시작하고 있다. 가장 많이 사용하고 효과적인 생물사료로는 효소(酶), 유산균, 식물유래 천연추출물, 생물색소, 신형 사료단백질, 생물약물사료첨가제 등이 있다.

중국의 생물농약 연구개발은 1950년대 초부터로 약 60년의 역사를 지니고 있으며, 과학연구소, 대학, 국가중점연구실, 공정센터 등을 중심으로 수행해 왔고, 규모나 수준 등이 인정되는 연구기관은 30여개이다. 2010년 3월 기준, 중국내 미생물농약, 식물유래 농약 및 생물생화학농약 생산기업은 200개가 넘으며, 항생물질 생산기업은 1,700에 달한다. 공식 등록된 생물농약 유효성분은 50개, 제품수는 모두 2489개이며, 현재 시장규모는 28.8억위안에 달하고 미생물농약이 90%이상을 차지하고 있다. 동물용 생물제품은 가축의 질병을 예방, 진단하는 제제이다. 최근 중국은 가축 질병예방용 면역접종이 급격히 증가하고 있으며, 산양약독화백신, 돼지 O형 구제역백신, 고병원성 조류독감백신을 비롯한 많은 종류의 백신을 생산하고 있으며 품질도 향상되었다. 중국내 동물생물제품은 현재 451종이며, 그 중 백신이 155종(가금 88종, 기타동물 67종)을 차지하고 있고 GMP 생물제품기업이 72개이고, 연간 매출이 60억위안 이상이다.

바이오에너지 : 중국에서는 지금까지도 주로 연료용 에탄올을 생산하기 위해 전분으로 고구마와 옥수수를 사용하고 있으나 식량원료자원의 제한적 특성으로 최근에는 기타 비곡물을 이용하여 바이오에너지를 생산하려는 움직임도 함께 활발하다. 하남천관(河南天冠)과 산동택생(山东泽生)과기공사가 농작물의 줄기 등 부산물을 이용하여 효소발효방법으로 연료에탄올을 생산하는 라인을 건설하고, 3년 이상 지속적 생산을 하고 있다. 내몽고 중흥능원(中興能源)유한공사는 2009년 수수(高粱)액상발효 시험생산연구를 수행하고 있는데, 2010년 국가개발위원회를 거쳐 연간 3만톤의 수수줄기를 이용하여 바이오연료를 생산하고, 2011년 현재 생산성과 섬유소비율이 높은 수수종자를 개발, 이용하는 사업도 추진하고 있기에 잠재력이 매우 크다. 중국에서는 중량집단(中糧集團), 중국석화(中國石化) 등을 중심으로 국가생물액체연료개발센터 사업을 통해 산업화를 실현하고 있다. 2010년 해남성 중국해유공사(海油公司)는 연간 6만톤 규모의 바이오디젤 생산항목을 결정하였는데 시험기지 크기는 35만무이다. 현재 중국은 생물연료 생산이 가능한 바이오매스가 매우 풍부하며 적합한 관련기술 개발을 위해 많은 노력을 집중하고 있다.

생물 의약 산업 발전 상황 : 국내생활수준이 개선됨에 따라, 중국은 건강수요가 급증하는 시대로 들어섰다. 2008년 위생조사통계조사에서 볼 수 있듯이: 주민 만성병 전염율은 20%였다. 전국 진단소의 만성병은 2.6억명에 달했다. 그 중, 1993년부터 2008년의 15년간, 중국의 고혈압환자는 1.19%에서 5.49%로 4.6배 증가하였고, 당뇨법은 0.19%에서 1.07%로 5.6배 증가하였고, 이는 도시생활수준이 향상된 것과 농촌의 변화가 매우 빠른 것으로 볼 수 있다. 최근 15년의 통계수치에 따르면, 농촌의 고혈압환자는 6.5배 증가하였고, 당뇨병은 12배, 특히 최근 5년간, 증가속도는 각각 2.3배와 2.5배였고, 10년전보다 명백히 빨라졌다.

2010년 중국의 백신 시장 규모는 약 120억 위안이며, 중국 현재 시장 판매액이 유행성 독감 백신이 가장 많은데 년 판매액이 약 10억 위엔(넷백 가격)이고, 기타 광견 백신, 수두 백신, B형 간염 백신, A형 간염 백신, 유행성 뇌막염, 유행성 B형 뇌염, 윤상(轮状)바이러스 백신 등의 판매액도 상당히 크다.

중국 정부는 최근 몇 년 동안 백신의 생산과 연구⋅개발을 매우 중요시하고 있다. 과학기술부와 관련 부문은 863계획, ‘중대신약창제국가중대과기항목’ 등 계획에서, 백신의 연구 개발과 산업화에 대해 중점을 두었다. 이미 시작된 863 계획 ‘백신과 항체 공정’ 주요 프로젝트에 백신의 연구 개발을 위한 약 2억 위엔의 국가 예산을 지원했다. 그 밖에, 주요 전통적 백신 생산과 품질 기술 향상에 맞춘 과기지탱계획(科技支撑计划) 주요 프로젝트인 "백신관련 생산기술 연구개발"도 수행하고 예산투입은 약 6000만 위엔이다. <위생사업발전 ‘11.5’계획개요>에서, "11.5" 기간 아동 국가 면역 계획 백신 예방 접종률이 도시 95% 이상, 농촌 90% 이상에 달했다.

3. 중국의 생명공학 투자현황

2011년 9월, 중국 국가통계국, 과기부, 재정부는 《2010년 중국 과학기술 예산투입 통계공보》를 발표했다. 2010년 중국의 R&D 투입액은 전년대비 1,260억5,000만위안(21.7%) 증가한 7,062억6,000만위안이고, R&D투자 집중도(GDP대비 비율)는 1.76%로 전년도의 1.70%보다 약간 증가했다. R&D인력(FTE기준)에 따라 계산할 경우 1인당 경비가 전년대비 2만3,000위안이 증가한 27만7,000위안이다.

현재 중국에서 진행 중인 국가과기공관계획, “863계획”, “973계획”, 자연과학기금, 횃불계획 등 여러 과학기술 및 산업발전계획은 모두 첨단과학기술 가운데 생명공학을 우선 발전분야에 두고 있다. 하지만 중국 정부가 지원하는 생명공학 분야 R&D 예산은 아직까지 상당히 미흡한 실정이기에 중국 정부와 각 성(省) 정부는 해외 투자자금 유치를 위해 관련 법률을 제정하는 등 정책적으로 적극 장려하여 자금부족의 취약점을 보완하고 있다. 중국은 경쟁력이 높은 과학연구시스템을 갖추기 위하여 기존 국가연구기관을 재정비, 개혁하여 새로운 형태의 생명공학연구기관을 설립하고 있다. 중국과기부와 국가발전개혁위원회가 공동 설립한 북경생명과학연구소는 세계 수준의 중국 생명과학 기초분야연구를 수행 중이며, 중국과학원 광주생물의학건강연구원은 중국과학원과 산동성 정부, 광주시 정부가 공동으로 설립하여 생물의학연구 및 산업화를 촉진하고 있다. 상해시 정부 등 다른 지역에서도 지역별 대규모 생명공학 투자사업을 진행하고 있다. 대표적인 사례로 북경의 중관촌 생명과학단지 조성과 해남성 해구(海口)제약밸리 건설, 광주(廣州)시 생물첨단기술산업화시범기지, 그리고 심천시, 석가장시, 장춘시의 중국 최대 규모의 3대 생물산업기지와 난링시 영장류실험동물기지 등 크고 작은 시설 투자도 수행하였다. 중국 최대의 국가과학기술단지로 건설한 빈해과학단지에서도 생물산업을 중점 육성시키려는 계획을 실현시키고자 노력하고 있다. 또한 북경 생명공학학술센터에는 500여 연구팀과 100여개 생물기업을 동시에 수용할 수 있는 아시아 최대 규모의 바이오산업 인큐베이터가 있다. 현재 북경(北京), 곤명(昆明), 석가장(石家庄), 통화(通化), 장춘(長春), 무한(武漢), 장사(長沙), 항주(抗州), 서안(西安), 제남(濟南), 덕주(德州) 등에 건설된 국가생물산업기지를 중심으로 활발한 연구개발 및 산업화가 진행되고 있다.

생물의약기업 투자현황 : 2009년 11월 생물의약기업은 2008년과 비교했을 때, 107개 증가하여 증가폭은 16.2%이며, 관련 기업들은 매출 752억위안, 이익 104억위안으로 각각 27%, 44% 증가하였다. 1999년부터 2009년까지 10년 간, 중국생물생화제약기업은 529개 늘어나 수입은 9.18배, 이윤은 11.64배 증가하였고 산업 자산 총액은 933억위안이 넘었다. 그 중 중국의 10대 생물기술제약회사는 2009년 매출과 이익이 각각 56.69%, 72.29% 증가했으며, 산업평균증가속도 또한 매우 빨랐다. 그 중 혈액제품과 백신산업은 천운생물을 추월해 업계 1위로 올라선 화란생물이 10대 상장 기업 중 가장 빠른 증가속도를 보였으며, 2009년 매출 156.8%, 이윤 225%가 증가했다. 그 내용은 혈액제품과 새로운 백신 서비스 수요의 증가이며, 그 중 A형 간염 백신의 생산 및 정부의 구매가 기업에게 매출증대를 가져왔다. 화란생물은 2009년 9월 H1N1 전염성 백신 심사비준을 받고, 4000만 인분의 주문을 받아 7.14억위안의 매출과 6억위안의 영업이익을 냈다. 미국 나스닥의 북경과흥은 전세계 H1N1백신을 생산하는 업체인데 미국 OTCBB로 시장에 나와 Sinovac의 지주 자회사가 되었고, 모회사인 Sinovac은 AMEX로 전환하였다. 이는 중국생물기업의 미국자본시장에 성공적인 진입을 보여주는 것인데, 전환 전 주가는 금융위기 때 0.4달러였던 것이 7달러 이상으로 올랐다. 이로써 중국생명공학기업이 미국 나스닥시장에 성공적으로 진출하는 제3자 생물기술제약기업이 되었고, 연속하여 선양삼생과 선성약업이 시장에 진출하였고, 2009년 북경과흥은 5.75위엔의 수입으로 중국 10대 생물기업 중 5위를 차지하였다. 선성약업 또한 나스닥 상장기업이며, ‘은도’(恩度)-혈관내피억제제로 2007년 미국자본시장에 진출하였다. 2009년 5월 2억위안의 이익을 낸 장수생물과학유한공사는 Chinavax와 장수연신(江蘇延申)을 인수하여 지주회사가 되었고, 2009년 9월 H1N1감염백신의 새로운 생산 허가를 얻고 631만 인분의 주문을 받아냈다. 그러나 2010년 일부 백신제품의 품질 문제로 자본시장에 영향을 미쳤다.

최근 천운생물이 용생약업유한공사를 매입하여 중국 생명공학분야의 가장 큰 합병이 이루어졌고, 2009년 광동천보와 명원의료가 합병을 하여 홍콩증시 상장과 함께 DNA기술과 제품을 연구개발하고, SNIPER HPV DVA 제품을 출시하였다. M&A시장의 발달과 함께 주식투자시스템은 생명공학과 건강산업에 큰 기회를 제공했다. 2009년 중국창투시장은 46개의 투자건수가 생물과 건강분야에 집중되면서, 투자액은 1.89억달러를 넘었다. 투자액은 2008년의 283억달러보다 적지만, 투자건수는 3개 많았다. 이와 같은 추세는 창업의 가장 큰 매력인 거대자본이 존재하기에 현재까지도 계속되고 있다. 최근 큰 투자 건은 혈당측정기기 기업인 생물완성융자로 홍임자본중국기금, 우세자본의 주식투자 7000만달러, 충칭기금투자 1000만달러, 보건다통의 6960만달러를 유치하였다. 이와 같은 관점에서 이러한 기업은 모두 실증적 기업 가치와 위험 평가를 통과했다고 볼 수 있다.

생명공학 분야 주요프로젝트 : <국가과학기술중장기계획개요(2006-2020)>에 기반하고, 2009년 2월, 중국과기부에서 개최된 "금융위기대처 과학기술투자 전문가회의“의 검증을 통과해 가동한 주요 프로젝트는 의약과 농업 등 9개 분야인데, 주요 전문프로젝트에는 유전자 변형 생물체의 새로운 품종 육성, 주요 신약 개발, 에이즈와 바이러스성 간염 등이 포함되어 있다. 또한 "11.5" 계획 중 "주요 신약개발"은 2009-2010년도에 악성종양, 심뇌혈관질환, 신경퇴행성질환, 당뇨병, 정신성질환, 자가면역질환, 저항성병원성 감염, 폐결핵, 바이러스감염성질환 등 10종의 중대한 질환에 초점을 맞춰 화학약물, 현대중약과 바이오신약을 자주적으로 연구 개발하였다. 이와 동시에 종합신약연구개발을 위한 기술플랫폼을 시작했는데, 해당 프로젝트의 2010년 연구개발예산은 63억위안이었다. 농업 분야, 거버넌스 유전자변형 생물체의 새로운 품종 육성의 총예산은 200억위엔에 달한다.

최근 세계의 유수 다국적 기업들은 중국을 ‘글로벌 공장’에서 ‘글로벌 연구중심’으로 인식을 전환하면서 신약 연구개발 관련 공동연구사업을 추진하고 있다. 이는 중국의 의약시장이 향후 미국, 일본, 독일, 프랑스 다음가는 세계 5대 시장으로 빠르게 발전할 것이 예상되고 있기 때문이다. 현재 Pfizer, Novo Nordisk, AstraZeneca, Eli Lily, Roche, GSK, Aventis, Novartis, Wyeth 등 다국적 제약기업들의 중국R&D센터 설립 붐으로 중국은 세계 신약개발의 전진기지로 변모를 기대하고 있다. 향후 10년 안에 농업 및 의약 생명공학 기술과 관련 산업분야에 있어 세계 최고의 생명공학 강국으로 성장하고자 하는 중국의 원대한 목표는 앞으로 생명공학 분야에 대한 중국 정부의 관심과 투자가 계속 획기적으로 증대될 것을 단적으로 보여준다.

|

참고자료 |

|

《새로운 상황을 파악하고, 중국 생물산업 발전을 가속화하자》 - 국가발전및개혁위원회 부주석 장사오강(張曉强) 제4차 중국생물산업대회 고위정책포럼 강연요지 |

|

최근 당중앙 국무원의 일련의 조치는 중국 생명과학, 생물기술연구 및 생물산업 발전을 지향하고 있다. 국무원이 발표한 <생물산업발전 “11.5”계획>,<생물산업의 쾌속발전 추진 정책>과 국가 중장기 과학기술계획 등으로, 국가는 생명공학기술 분야에서 농작물유전자자원과 유전자개량 등을 주요 프로그램으로 정하고, 유전자변형농작물 안전평가와 측정센터, 서남야생종자원은행, 단백질기술, 고급생물안전실험실 등 과제와 국가 중대 실험실 건설로 중국의 생물산업 발전의 기반을 강화시켰다. 또한 신약개발, 주요 전염병 예방, 유전자변형제품 개발 등도 수행하고 있다. 현재 중국 산업발전은 끊임없이 기술설비를 제공하고 있으며, 생물기술혁신구축분야에서는 생물정보, 줄기세포, 바이오칩, 항체공학, 조직공학, 신형면역과 현대 중약 등 국가공정연구센터와 국가공정실험실, 그리고 제약과 육종 산업을 발전시켜, 국가의 생물산업구조를 기업이 주체가 되어 기술혁신 시스템을 구축할 수 있도록 하였다. 생명공학기술 혁신 성과 분야에서는, 생물의약, 현대중약, 녹색농업제품, 미생물생산 등 산업화를 실현시켰고, 이는 H1N1 유행성독감백신, 유전자변형 내충성면화, 생물연료 등 천 여개 주요 성과의 산업화로 이어져 중국에서 생물산업이 중요분야로 자리매김하는데 큰 역할을 하였다. 지난 5년여 간의 중국의 생물산업의 발전을 돌아보면, 정부의 거시정책 아래, 중국의 생명과학과 생명공학기술 능력은 현저히 성장하였고, 대부분은 독자적인 지식특허를 보유하고, 세계적 수준의 연구결과는 광범위한 응용을 창출하였다. 국가생물산업기지는 날로 발전하였고, 2006-2009년, 중국 생물산업은 년간 25%의 빠른 속도로 발전하여, SMS산업 다음으로 중국 하이테크산업의 중요한 분야로 중국의 경제사회발전에 크게 기여하는 주요 산업으로 되었다. 향후 중국 생물산업 발전은 인재자원, 과학기술연구개발, 산업시스템, 생물자원 등 경쟁 우위력을 지니며 전략적인 기회를 맞을 것이다. 첫째, 보건위생의 수요와 국내의약시장의 거대한 규모는 중국 생물의약산업의 빠른 발전을 보장할 것이다. 중국은 13억 인구의 대국이며, 노령화 사회로 진입하고 있다. 또한 생활수준이 나날이 나아지고 있으며, 국민의 보건위생에 대한 관심은 나날이 증가하고 있다. 최근 10년 간, 중국인 평균 약품 소비지출은 연간 18.7% 증가하였고, 머지않아 10.8%가 더 증가할 것으로 예상된다. 그러나 2008년 중국 국민의 약품 소비는 460위안으로, 선진국의 개인별 연간 약품소비량 300달러에 비해 매우 낮은 수준이다. 따라서 의약보건 시스템이 개선되고, 환자의 지불능력이 향상되어 중국의 개인별 소비시장은 아직 성장 여지가 많다. 둘째, 식량 안전의 보장은 중국 생물 농업의 쾌속발전을 위한 동력이다. 중국은 공업화가 매우 빠르게 이루어졌으며, 도시화 공정 중, 비록 중국이 전 세계의 가장 엄격한 경지보호제도가 있음에도 불구하고, 지속적으로 이용 가능한 경지는 제한적이다. 중국은 사람은 많고 땅은 적다. 2030년까지 중국 개인별 경지는 1.25묘로 줄어든다. 세계에서 가장 안전하게 식량을 보유한 나라라는 목표를 실현시키기 위해, 반드시 국내자급을 충족시켜야 하고, 정책, 자금, 가격 등의 지원 역량을 강화하고, 식량의 단위면적당 생산량을 향상시켜야 한다. 동시에, 국민의 생활수준을 높여, 양질의 농산품에 대해 시장 수요가 있게 해야 한다. 이는 또한 선진생명공학기술 발전이 요구되며, 더 나아가 소비자의 “잘 먹고, 안전하게 먹기”라는 요구를 만족시키게 된다. 셋째, 에너지 절약과 저탄소 녹색성장은 중국 생물산업 발전을 가져온다. 에너지를 절약하고 온실가스 배출을 줄이는 것은 중국이 장기적으로 반드시 추진해야할 국가정책이며 생물산업 발전을 가속화 한다. 선진생명공학기술은 오수 처리 등 환경보호 공정에 광범위하게 응용된다. 또한 생명공학기술은 식품, 제약, 제지, 방직, 채광, 에너지 등 분야에 이용되고, 전통화학공업 등 많은 산업을 안정적으로 추진 가능하게 하여, 에너지 절약과 온실가스 배출 감소를 실현시켜, 환경보호와 경제발전이 함께 진행되도록 한다. 5-10년 후, 우리는 생명공학분야의 주요기술을 발전시켜 경제사회발전을 달성하고, 세계생명공학 및 생물산업 발전 방향을 파악하여, 지속적으로 생물산업의 발전을 지원하며, 생물의약, 신형백신 및 진단시약, 화학신약 등의 발전을 추진하며, 신품종 동식물의 재배와 적용을 널리 보급하고, 녹색농용생물제품의 발전을 추진하며, 해양생물기술과 제품을 발전시키고, 생물제조기술을 개발하여 널리 보급하고 응용해야 한다. 우리는 다음과 같은 큰 결심이 필요하다. 중대한 조치를 취하여, 중국생물기술의 자주혁신능력을 강화하고, 주요제품의 창의적 혁신능력을 실현하며, 기업이 주체가 되어 시장을 이끌어 나가게 하여야 하며, 산학연 결합형의 기술혁신 시스템과 기술연구개발을 강화하고, 핵심기술 파악과 창의적 혁신성과의 산업화를 추진하고, 산업의 핵심 경쟁력을 키우고, 시장의 수요에 따른 기능을 충분히 발휘하고, 적극적인 인력배양을 지원하고, 생물산업 발전을 위한 양질의 시장 환경을 조성하고, 지속적으로 국제화 발전을 이끌어나가야 하며, 광범위하게 국제합작과 교류를 해야 하며, 국제 생물산업 협력에 참여하며, 생물산업 발전의 특징을 잘 활용하여, 재무, 세금과 같은 금융환경을 개선을 통하여 생물산업발전 역량이 더 커질 수 있도록 해야 한다. |

표 2. 중국 과학기술예산

|

|

2003년 |

2004년 |

2005년 |

2006년 |

2007년 |

2008년 |

2009년 |

2010년 |

|

국가재정 과기지출 (억위안) |

945 |

1095 |

1335 |

1689 |

2114 |

2582 |

3225 |

3860 |

|

국가재정 총지출비중(%) |

3.8 |

3.8 |

3.9 |

4.2 |

4.3 |

4.1 |

4.2 |

4.3 |

|

R&D예산(억위안) |

1540 |

1966 |

2450 |

3003 |

3710 |

4616 |

5802 |

6980 |

|

GDP비중(%) |

1.13 |

1.23 |

1.32 |

1.39 |

1.40 |

1.47 |

1.70 |

1.75 |

|

기업R&D경비(억위안) |

960 |

1314 |

1674 |

2135 |

2682 |

3382 |

4249 |

4890 |

표 3. 중국 과학기술인력

|

|

2003년 |

2004년 |

2005년 |

2006년 |

2007년 |

2008년 |

2009년 |

2010년 |

|

과학기술인력(만명) |

3000 |

3250 |

3500 |

3800 |

4200 |

4600 |

5100 |

5700 |

|

전문기술사(만명) |

2174 |

2178 |

2198 |

2230 |

2255 |

2310 |

2321 |

2343 |

|

R&D인력(FTE,1만명/년) |

110 |

115 |

137 |

150 |

174 |

197 |

229 |

255 |

|

1만명당 취업자 중 R&D인력(명/년) |

15 |

15 |

18 |

20 |

23 |

25 |

29 |

33 |

표 4. 중국 과학기술성과

|

|

2003년 |

2004년 |

2005년 |

2006년 |

2007년 |

2008년 |

2009년 |

2010년 |

|

특허출원량(만건) |

30.8 |

35.4 |

47.6 |

57.3 |

69.4 |

82.8 |

97.7 |

122.2 |

|

발명특허출원량(만건) |

10.5 |

13.0 |

17.3 |

21.0 |

24.5 |

29.0 |

31.5 |

39.1 |

|

특허등록량(만건) |

18.2 |

19.0 |

21.4 |

26.8 |

35.2 |

41.2 |

58.2 |

81.5 |

|

발명특허등록량(만건) |

3.7 |

4.9 |

5.3 |

5.8 |

6.8 |

9.4 |

12.8 |

13.5 |

|

SCI수록중국과기논문(만편) |

5.0 |

5.7 |

6.8 |

7.1 |

8.9 |

9.6 |

12.0 |

- |

|

중국내 과기논문(만편) |

27.5 |

31.2 |

35.5 |

40.5 |

46.3 |

47.2 |

52.1 |

- |

표 5. 중국 첨단기술산업 및 기술무역

|

|

2003년 |

2004년 |

2005년 |

2006년 |

2007년 |

2008년 |

2009년 |

2010년 |

|

첨단기술산업 생산총액 (억위안)* |

20556 |

27769 |

34367 |

41996 |

50461 |

57087 |

60430 |

76156 |

|

제조업 중 비중(%) |

16.1 |

15.8 |

15.8 |

15.3 |

14.3 |

12.9 |

12.6 |

- |

|

첨단기술제품 수출액 (억달러) |

1103 |

1654 |

2182 |

2815 |

3478 |

4156 |

3769 |

4927 |

|

상품수출총액중 비중 (%) |

25.2 |

27.9 |

28.6 |

29.0 |

28.6 |

29.1 |

31.4 |

31.2 |

|

기술시장 기술계약 체결건수(만건) |

26.8 |

26.5 |

26.5 |

20.6 |

22.1 |

22.6 |

21.4 |

22.9 |

|

기술계약금 |

1085 |

1334 |

1551 |

1818 |

2227 |

2665 |

3039 |

3906 |

*는 규모이상기업(전체 국유기업 및 연간 제품매출액이 500만위안 이상인 비국유기업)수치

표 6. 중국 국가첨단기술산업구

|

|

2003년 |

2004년 |

2005년 |

2006년 |

2007년 |

2008년 |

2009년 |

2010년 |

|

국가첨단기술구 수(개) |

53 |

53 |

53 |

53 |

54 |

54 |

56 |

83 |

|

기술구내 기업수(만개) |

3.3 |

3.9 |

4.2 |

4.6 |

4.8 |

5.3 |

5.4 |

6.4 |

|

총영업이익(조위안) |

2.1 |

2.8 |

3.4 |

4.3 |

5.5 |

6.6 |

7.9 |

10.6 |

|

순이익(억위안) |

1029 |

1423 |

1603 |

2129 |

3159 |

3304 |

4465 |

6052 |

|

납세액(억위안) |

990 |

1240 |

1616 |

1977 |

2614 |

3199 |

3995 |

5133 |

|

수출액(억달러) |

510 |

824 |

1117 |

1361 |

1728 |

2015 |

2007 |

2460 |

표 7. 중국 주요 과학기술지표의 세계위치

|

|

2003년 |

2004년 |

2005년 |

2006년 |

2007년 |

2008년 |

2009년 |

|

R&D경비의 세계 비중(%) |

2.5 |

2.9 |

3.4 |

4.0 |

4.6 |

5.7 |

7.1 |

|

R&D경비의 세계 순위 |

6 |

6 |

6 |

6 |

6 |

4 |

4 |

|

발명특허 등록량 세계 비중(%) |

6.0 |

7.9 |

8.4 |

7.7 |

8.8 |

12.1 |

16.9 |

|

발명특허 등록량의 세계 순위 |

4 |

3 |

4 |

4 |

4 |

3 |

3 |

|

SCI수록 중국논문 세계 비중(%) |

4.5 |

5.4 |

5.3 |

5.9 |

7.0 |

6.6 |

8.3 |

|

SCI수록 중국논문 세계 순위 |

6 |

5 |

5 |

5 |

5 |

4 |

2 |

|

EI수록 중국논문 세계 비중(%) |

8.0 |

10.5 |

12.6 |

14.6 |

18.9 |

22.5 |

22.7 |

|

EI수록 중국논문 세계 순위 |

3 |

2 |

2 |

2 |

2 |

1 |

1 |

|

ISTP수록중국논문 세계비중(%) |

4.5 |

5.3 |

6.2 |

9.0 |

9.6 |

13.2 |

12.2 |

|

ISTP수록 중국논문 세계 순위 |

6 |

2 |

5 |

2 |

2 |

2 |

2 |

* 중국과기통계자료집 (과학기술부 2011.2)

표 8. 2011년 중국과학기술부 주요예산

|

구분 |

예산(위안) |

비고 |

|

과학기술지출: 국가과기계획(전문프로젝트) |

241억974만5,800 |

전년대비 14.08% 증가(주로 기초연구,응용연구,기술연구개발 등 프로젝트지출 증가) |

|

외교지출: 해외기관,대외원조,국제기구회비,국제기구기부금 등 |

9,150만6,000 |

전년대비 49.34% 증가 (해외기관 3.94%증가, 대외원조 71.43%증가, 국제기구 14.95%증가, 대외협력교류 신규60만위안, 기타외교 165만위안 감소) |

|

자원탐사 전력정보 등 사무지출: 과기형 중소기업의 발전과 관리 |

2억7,335만 |

신규예산: 전년도 없음 (과기형 중소기업 창업투자유도기금의 단계적 주식참여프로젝트) |

|

사회보장과 취업지출 |

2,115만9,000 |

전년대비 14.52% 증가 |

|

주택보장지출 |

2,968만300 |

전년대비 5.54% 감소 |

* 중국과기부 자료, 2011.4

표 9. 2009년도 중국 의약공업 기업 현황

|

분류 |

2009년 업체수 |

전년대비 증감율(%) |

|

중성약(한약재로 만든 의약) |

1,469 |

-0.20 |

|

화학약품 제제 |

1,267 |

1.04 |

|

의료기기 |

1,238 |

4.65 |

|

화학약품 원료 |

1,190 |

1.88 |

|

생물약품 |

816 |

8.80 |

|

중약(원료) |

668 |

8.97 |

|

위생자재 및 의약용품 |

655 |

6.85 |

|

제약설비 |

161 |

-0.62 |

|

총계 |

7,464 |

3.45 |

|

* 출처 : 2009년 중국의약통계연보 |

||

표 10. 2009년도 중국 의약공업 생산액

|

분류 |

의약공업 총생산(만위안) |

전년대비 증감율(%) |

비율(%) |

|

화학약품 제제 |

27,452,388 |

20.88 |

28.67 |

|

중성약(한약재로 만든 의약) |

19,455,283 |

19.83 |

20.32 |

|

화학약품 원료 |

18,780,384 |

11.20 |

19.61 |

|

생물약품 |

10,392,179 |

25.14 |

10.85 |

|

의료기기 |

9,419,178 |

16.69 |

9.84 |

|

위생자재 및 의약용품 |

5,131,099 |

28.19 |

5.36 |

|

중약(원료) |

4,531,260 |

24.17 |

4.73 |

|

제약설비 |

586,564 |

15.64 |

0.61 |

|

총계 |

95,748,355 |

19.13 |

100.00 |

|

* 출처 : 2009년 중국의약통계연보 |

|||

그림 1. 2009~2012년 중국 의약산업구조 예측

*출처 : CCID Consulting(賽迪顧問), 2010.2

그림 2. 2000-2009년 중국 의료 기기 시장 규모

(출처 : 중국 의료기기 기업협회, 2010)

그림 3. 중국내 내충성 형질전환 면화 재배 현황

(출처 : 2010년 중국생물산업발전보고서)

표 11. 중국 생물비료 시장 규모

|

제품유형 |

년 수요량 (만톤) |

사용면적 (억무1) |

사용량 (무/Kg) |

|

질소 고정균 관련 |

2,000 |

10.00 |

20.0 |

|

근권류 관련 |

22.5 |

2.25 |

1.0 |

|

인(P) 관련 생물비료 |

3,600 |

18.00 |

20.0 |

|

칼륨(K) 관련 생물비료 |

2,000 |

10.00 |

20.0 |

|

생장촉진 생물비료 |

3,600 |

18.00 |

20.0 |

|

토양유래 질병방제 생물비료 |

1,000 |

5.00 |

20.0 |

|

총계 |

12222.5 |

|

|

|

1) 무 : 면적의 단위, 1무(畝)≑666.7㎡, 약 200평 * 출처 : 2010년 중국생물산업발전보고서 |

|||

표 12. 2007-2010년도 중국내 바이오에탄올 생산

|

단위 : 만톤 |

||||

|

생산기업 |

2007년 |

2008년 |

2009년 |

2010년 |

|

COFCO Bio-Chemical Energy Co., Ltd. |

16 |

18 |

19 |

20 |

|

Jilin Fuel Ethanol Co., Ltd. |

42 |

47 |

48 |

51 |

|

Anhui Fengyuan Pharmaceutical Co., Ltd. |

36 |

40 |

40 |

44 |

|

Henan Tianguan Fuel Ethanol Co., Ltd |

43 |

40 |

49 |

52 |

|

Guangxi COFCO Bio-enery Co., Ltd |

0 |

13 |

16 |

17 |

|

총계 |

137 |

158 |

172 |

184 |

|

* 출처 : 2010년 중국생물산업발전보고서 |

||||

표 13. 2009년도 중국 바이오 디젤 시장 수요

|

바이오 디젤 함량 (%) |

5 |

10 |

20 |

|

수요량 (만톤/년) |

693 |

1386 |

2772 |

|

* 출처 : 2010년 중국생물산업발전보고서 |

|||

그림 4. 중국내 생물의약기술 특허 출원 현황

그림 5. 중국내 생물의약기술 특허출원 신청자 유형

그림 6. 연도별 중국 생명공학 산업 투자

(출처 : 서남증권연구센터)

그림 7. 중국 생명공학기술 벤처 투자

(출처 : 서남증권연구센터)

제3장 국가 생명공학 육성현황

제1절 생명공학 육성정책

1. 생명공학 연구개발 지원정책

가. 개요

정부 차원의 생명공학 육성은 1982년 과학기술부에서 생명공학을 핵심전략기술로 선정하여 특정연구개발사업으로 지원을 시작하면서부터이다. 이후 1983년 「유전공학육성법」(現 「생명공학육성법」)을 제정하여 정부의 생명공학 육성․지원을 위한 법적 기반을 마련하였고, 1985년 동법을 기반으로 한국과학기술연구원(KIST) 부설로 “유전공학센터”(現 “한국생명공학연구원”)를 설립하여 생명공학의 본격적 육성․지원을 시작하였다.

2009년 정부는 선진일류국가를 향한 과학기술 기본계획(577 initiative)을 통하여 2012년까지 총연구개발 투자를 국내총생산(GDP) 대비 5% 수준으로 확대하며, 정부 R&D투자 중에서 기초원천연구의 비중을 50%로 확대하기로 하고 이를 추진하고 있다.

1994년 제1차 생명공학육성기본계획을 통하여 창의적 연구개발의 저변을 확대하고 제도적 뒷받침 등을 통한 연구기반을 조성하였으며 지난 2007년 제2차 생명공학육성기본계획을 수립하여 2012년까지 원천기술 확보 및 산업화로 가기 위한 인프라 구축을 목표로 추진하고 있다. 또한 뇌연구촉진기본계획(‘08~’17), 줄기세포 연구활성화방안(‘10~’15), 생명연구자원관리기본계획(‘11~’20) 등 세부연구분야별 기본계획 등을 수립하였으며, 글로벌프론티어연구개발사업 및 바이오신약장기사업을 연구지원프로그램으로 계속해서 추진하고 있다.

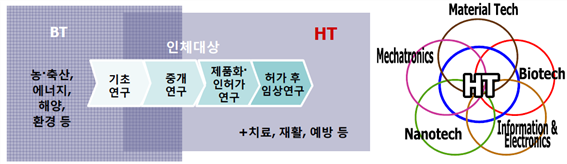

[그림 ] BT 분야 중점추진방향의 변화

기초연구사업은 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」제6조, 「학술진흥 및 학자금 대출 신용보증 등에 관한 법률」제12조의 2, 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」및 「교과부 소관 연구개발사업처리규정」에 근거하여 추진되고 있으며, 연구발전 단계에 따라 전주기적 지원을 추진하고 있다. 대상사업으로 크게 개인연구로는 일반연구자지원사업, 중견연구자지원사업, 리더연구자지원사업을 통하여 창의성 높은 개인 연구를 지원하고 있으며 집단연구로는 선도연구센터지원사업(S/ERC, MRC, NCRC) 및 기초연구실지원사업(BRL)을 추진하고 있다. 또한 기초연구역량강화사업, 전문연구정보활용사업, 기초연구실험데이터글로벌허브구축사업 등 기초연구 역량 강화에 초점을 둔 기반 구축사업을 통하여 지원하고 있다.

지속적 연구를 통한 기초연구의 저변확대와 학문의 다양성 등이 고려된 연구비의 효율적 배분, 여성과학자 신규과제 점유율 제고등에 대한 강화 정책을 추진하고 있으며 미래 연구리더 육성을 위한 인재 양성 강화에도 초점을 두고 있다. 또한 선택과 집중, 투명한 연구비 집행 및 평가시스템을 통하여 지속적 연구비 확대에 준하는 사업의 효율성 실현할 수 있도록 지원하고 있다.

[그림 3-1-1-2] 2010년 기초연구사업 예산 투자 실적

출처: 2011년도 이공분야 기초연구사업 시행계획

나. 연구개발 지원 체제

(1) 법적, 제도적 기반

법적 성과로써 2009년 생명연구자원에 대한 국가차원의 관리 및 지원체계를 구축하고자 「생명연구자원의 확보․관리 및 활용에 관한 법률」를 제정하였고 2006년 시행한 「연구실안전법」에 있어서 미비점을 보완한 개정을 추진하였다. 그리고 2009년 국가과학기술위원회 안건 상정을 통한 원천연구 개념 및 비중 산정(안)을 마련하고 줄기세포연구 활성화 방안을 마련하였다.

또한 나노기술발전시행계획, 국가융합기술발전시행계획, 생명공학육성시행계획, 줄기세포연구 시행계획 수립 등 범부처 시행계획을 통한 제도적 지원 체계를 갖추고 있다. 특히 이번 2011년에는 범부처 공동으로 지난 2006년 수립된 제2차 생명공학육성기본계획(Bio-Vision 2016, 2007~2016) 2단계 계획 수립을 진행하고 있다. 그밖에도 7대 중점 연구분야를 집중 지원하고, 4대 인프라를 강화하여 ‘14년까지 나노분야 선진 3대 강국 실현을 목표로 하는 나노 기초․원천 중기발전전략(’10~‘14)를 수립하여 지원하고 있다.

(가) 생명공학육성법

생명공학육성법은 생명공학연구의 기반을 조성하여 생명공학을 보다 효율적으로 육성․발전시키고 그 개발기술의 산업화를 촉진하여 국민경제의 건전한 발전에 기여하게 함을 목적으로 1983년 「유전공학육성법」으로 제정되었으며 1995년 유전공학에서 생명공학으로 확대하는 내용의 제3차 개정을 통하여 「생명공학육성법」으로 개명하였다.

주요내용은 생명공학 육성기본계획 및 연차별 시행계획의 수립, 생명공학종합정책심의회 설치․운영, 5개 부처(교육과학기술부, 농림수산식품부, 지식경제부, 보건복지가족부, 환경부)의 생명공학 육성시책의 강구 등이다.

(나) 뇌연구촉진법

뇌연구촉진의 기반을 조성하여 뇌연구를 보다 효율적으로 육성․발전시키고 그 개발기술의 산업화를 촉진하여 국민복지의 향상 및 국민경제의 건전한 발전에 기여하기 위하여 ’98년 6월『뇌연구촉진법』을 제정․운영하고 있다.

뇌연구촉진법은 뇌연구 촉진의 기반을 조성하여 뇌연구를 보다 효율적으로 육성·발전시키고 그 개발기술의 산업화를 촉진하여 국민복지의 향상 및 국민경제의 건전한 발전에 기여함을 목적으로 하며, 주요 내용은 뇌연구촉진기본계획 및 연차별 시행계획의 수립, 뇌연구촉진심의회의 구성․운영, 뇌연구 투자의 확대, 3개 부처의(교육과학기술부, 지식경제부, 보건복지부) 뇌연구촉진시책 강구 등이다.

(다) 생명공학종합정책심의회

생명공학육성기본계획의 수립과 그 집행 및 조정에 관한 업무를 관장하기 위하여 교육과학기술부 장관 소속하에 생명공학종합정책심의회를 둔다. 생명공학종합정책심의회는 ① 생명공학의 기초연구 및 산업적 응용연구의 육성에 관한 계획의 수립 및 그 집행의 조정, ② 생명공학의 연구 및 기술개발에 관한 기본계획의 수립과 이에 따른 중요 정책의 수립 및 그 집행의 조정, ③ 생명공학분야 인력개발에 관한 종합계획과 이에 따른 중요 정책, 인력활용지침의 수립 및 그 집행의 조정, ④ 생명공학의 연구 및 이와 관련된 산업기술인력의 개발교류와 해외과학기술자의 활용에 관한 계획의 수립 및 그 집행의 조정, ⑤ 유전자원의 이용과 보전을 위한 연구개발계획의 수립 및 그 집행의 조정 등의 사항을 심의·결정한다.

(2) 한국생명공학연구원

교육과학기술부는 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립․운영 및 육성에 관한 법률」에 근거하여 1985년 2월 30명의 연구원으로 KIST 부설 유전공학센터를 설립하여 유전공학연구를 본격적으로 지원 육성하기 시작하였다. 이후 1990년 12월 KIST 부설 유전공학연구소로 명칭을 변경하였고, 유전공학육성법이 생명공학육성법으로 개정되어 1995년 3월 KIST 부설 생명공학연구소로 명칭을 변경하고, 1999년 5월 기초기술연구회 산하 생명공학연구소로 독립하였다. 2001년 1월 기초기술연구회 산하 생명공학전문연구원으로 승격하였고 현재는 정부출연연구소로 교육과학기술부에 소속되어 있다. 한국생명공학연구원은 생명과학기술 분야의 연구개발 및 이를 지원하는 연구사업과 국내외 연구기관, 학계, 산업계와 그 협동연구수행 및 성과보급을 목적으로 하고 있다.

주요기능으로는 학․연․산 역량의 결집 역할로써 조직화된 융․복합 연구 추진과 국가정책의 Think-tank 및 축적된 기초연구성과의 산업계 연계를 통한 바이오 경제 창출이다. 현재 대덕본원 외에 충북 오창캠퍼스, 전북분원(5본부, 1분원, 4지원부)를 두고 있으며 2011년 총 1,100명(정규직원 344명)의 직원이 종사하고 있으며 총예산은 약 1,417억 원이다.

(3) 생명공학육성기본계획 및 시행계획 수립

(가) 생명공학육성기본계획

교육과학기술부는 「생명공학육성법」 제4조에 근거하여 생명공학 분야의 효율적인 연구개발 촉진을 위하여 ’94년부터 범국가적인 “생명공학육성기본계획(Biotech 2000, 1994~2006)”을 수립하여 시행하였고, 이어서 제2차 생명공학육성기본계획(Bio-Vision2016, 2007~‘16)을 수립하여 시행하고 있으며 2011년 제2차 생명공학육성기본계획 2단계 계획을 수립하고 있다.

동 계획은 교육과학기술부 주관으로 농림수산식품부․지식경제부․보건복지부․환경부․국토해양부 등 5개 부처가 공동 추진하고 있다.

(나) 생명공학육성 연도별 시행계획수립

교육과학기술부는 『생명공학육성법』 제5조에 근거하여 관계부처와 합동으로 생명공학육성기본계획에 따른 연도별 “생명공학육성 연도별 시행계획”을 매년 수립하여 시행하고 있다. 2011년도 정부 부문에서 총 1조 5,012억원을 투입하여 생명과학, 보건의료, 농축산식품, 산업공정/환경해양, 바이오융합의 연구개발과 공공 R&D 인프라 구축을 위한 출연기관의 예산 확대 등의 시설 및 기반구축사업, 인력양성을 지원하며 부처별 연구개발 투자실적 및 계획은 아래와 같다.

[표 3-1-1-1] 부처별 연구개발 투자실적 및 계획

|

구 분 |

'11년 투자계획 |

'10년 계획 (B) |

'10년 실적 (C) |

달성율 (%) (C/B) |

||||

|

연구 개발 |

인프라 |

인력 양성 |

합계 (A) |

증가율 (%) ((A-B)/B) |

||||

|

교육과학기술부 |

487,852 |

32,083 |

72,407 |

592,342 |

9.5 |

541,012 |

539,213 |

99.7 |

|

농림수산식품부 |

161,663 |

1,000 |

3,500 |

166,163 |

47.3 |

112,799 |

135,539 |

120.2 |

|

지 식 경 제 부 |

110,287 |

36,532 |

2,600 |

149,419 |

△3.0 |

153,979 |

168,424 |

109.4 |

|

보 건 복 지 부 |

280,230 |

64,472 |

1,250 |

345,952 |

△14.8 |

405,994 |

429,942 |

105.9 |

|

환 경 부 |

33,606 |

|

|

33,606 |

6.1 |

31,685 |

32,686 |

103.2 |

|

국 토 해 양 부 |

32,691 |

40,529 |

|

73,220 |

△21.0 |

92,690 |

89,850 |

96.9 |

|

출 연 기 관 |

122,300 |

18,169 |

|

140,469 |

40.2 |

100,227 |

121,849 |

121.6 |

|

총 계 |

1,228,629 |

192,785 |

79,757 |

1,501,171 |

4.4 |

1,438,386 |

1,517,503 |

105.6 |

출처: 2011년 생명공학육성 시행계획, 2011

다. 주요 연구개발 프로그램

(1) 기초과학육성사업

대학 등의 기초과학분야 연구에 대한 지원사업으로 일반연구자지원사업, 중견연구자지원사업, 리더연구자지원사업, 선도연구센터육성사업 등이 있다.

(가) 일반연구자지원사업

이공학분야 기초연구활동 지원을 통해 연구자의 연구역량 제고 및 연구저변 확대를 위하여 신진, 여성, 지역우수대학우수과학자 등 특정 그룹과 일반 연구자를 지원하는 사업이다. 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」제6조에 근거하며 2010년 3,550억원에서 2011년 3,980억원으로 예산을 증액하였다.

(나) 중견연구자지원사업

기초연구지원사업 등의 국가연구개발사업에서 우수한 연구성과를 이룬 중견연구자들을 지속적으로 지원하는 사업이며 2009년 기초연구지원사업 구조 개편을 통해 특정기초, 국가지정연구실, 우수학자, 창의도약연구가 중견연구자지원사업으로 개편하였고 지난 2010년 핵심연구(협동연구)를 핵심연구(공동연구)로 사업명을 변경하였다. 지원 규모는 핵심연구(개인연구 100백만원 이내, 공동 200백만원 이내) 3년간, 도약연구(도전연구 300백만원 이내, 전략연구 300백만원 이내) 5년간(3+2) 지원하는 사업이다.

(다)리더연구자지원사업

창의적 아이디어 및 지식을 지닌 차세대연구자를 발굴하여 세계수준의 우수 연구리더로 집중 육성하는 창의적연구사업과 세계적 수준의 독창적 연구성과를 창출한 선도연구자를 발굴하여 자신의 연구를 심화․발전시켜 나가도록 지원하는 국가과학자지원사업으로 구분으로 지원하고 있다.

(라)선도연구센터육성사업

이공학분야(SRC/ERC), 기초의과학분야(MRC) 및 학제 간 융합분야(NCRC)의 세 분야로 나누어지며, 이공학분야는 국내대학에 산재되어있는 우수한 연구인력을 특정분야별로 조직․체계화하여 집중 지원함으로써 세계적 수준의 선도과학자 군으로 육성하고, 기초의과학분야는 의과․치과․한의과대학의 기초의학교실과 약학대학을 중심으로 연구인력과 자원을 조직․체계화하여 기초의약학 부문 거점연구조직을 육성하며, 학제간 융합분야는 국가차원의 전략적 육성이 필요한 미래지향적 과학기술분야(중․대분야간 융합과학기술)의 전략적 공동연구 수행을 통해 세계수준의 지식 및 경쟁력을 창출하는 것을 최종 목표로 하고 있다. 1991년 3월부터 2010년 9월까지 연구센터 139개 선정(SRC 63, ERC 76)하였고 총152개 선정, 62개(SRC 30, ERC 32) 운영중이다. (90개 종료/지원중단 4개 포함)

(2) 원천기술개발사업

미래 성장잠재력 확보 및 국민의 삶의 질 향상에 기여하는 바이오, 나노, 에너지․환경 및 융합기술등 미래유망 분야 핵심 원천 기술의 전략적 개발을 목표로 하고 있으며 과학기술기본법 및 기술개발촉진법에 근거하고 있다. 생명공학육성법, 나노기술개발촉진법 등에 의해 수립된 분야별 기본계획 등과 연계하여 추진하고 있다.

(가) 21세기 프론티어 연구개발사업

바이오, 나노, 에너지․환경 기술 분야별 세계 정상급 기술력을 확보 및 고부가가치 신산업 창출 기반 마련에 목적으로 두고 있으며 2010년 12개 사업단 1,052억원을 지원하고 있다.

(나) 미래기반기술개발사업

바이오기술, 나노기술 및 신기술융합형 성장동력사업을 통한 미래핵심 유망 분야에 대한 전략적 지원 사업이다.

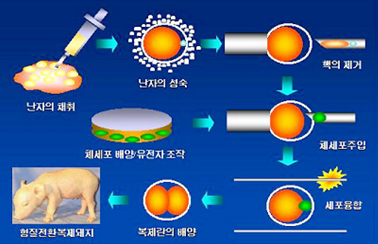

(다) 바이오신약․장기사업

소득 2만 불의 선진경제로 도약하기 위해서 우리에게 강점이 있고 부가가치가 큰 바이오신약․장기 분야의 핵심제품을 개발하는 사업으로 핵심기술의 특허출원 및 제품화가 가능한 분야 위주로 최종목표와 사업범위를 구체화하여 추진하며, 장기복제이식기술개발, 단백질칩 기술개발, 약물전달시스템기술개발, 면역기능제어기술개발 등 4개 분야의 핵심제품을 개발하며 2010년에 약 120억 원을 지원하고 있다.

(라) 글로벌프론티어사업

2021년까지 미래 전략기술 분야의 기초원천 연구에 집중할 연구단을 선정, 연구단별로 매년 50억~200억 원을 투자하는 사업으로써 세계 최고 수준의 기초․원천연구를 수행하는 연구 거점 구축 및 대한민국 대표 원천기술 확보를 목표로 하고 있다.

이외에도 계속사업으로 나노팹시설구축사업, 미래유망파이오니어사업, 기후변화대응기술개발사업, 뇌과학원천기술개발사업, 연구실안전환경구축사업을 추진중이며, 신규추진 사업으로 신약개발지원센터설립사업, 사이버융합연구․교육고도화사업, 기반형융합녹색연구, 공공복지안전연구사업을 추진하고 있다.

라. 추진방향 및 발전과제

최근 기후변화 및 고령화 등 미래 메가트랜드에 따른 수요증가에 따라 세계는 생명공학에 대한 중요성을 강조하고 바이오산업을 국가 중요 전략 산업으로 선정하여 경쟁력을 키우고 있다. 생명공학은 인류 난제를 극복하는 생명 중심 사회의 핵심 기술이며 타 기술과의 융합이 활발해지면서 응용분야가 확대되는 추세이다.

이러한 흐름에 맞추어 국가 생명공학 분야의 주무부처인 교육과학기술부에서는 생명공학분야의 미래 메가트랜드를 반영한 핵심 원천기술 확보 및 선진화 기반 확충에 적극적 투자와 지원을 추진하여 곧 다가올 바이오경제 시대를 준비하고 있다. 2011년 범부처 종합 계획인 제2차 생명공학육성기본계획 2단계 계획 수립은 2016년 이후 바이오산업화로 가는 준비단계로써 그 기반 확보를 탄탄히 하는 것에 초점을 두고 있다.

뇌과학을 포함한 차세대바이오원천기술 및 주요 9개 질환중심의 글로벌 신약후보물질 개발 지원을 통한 신약개발 및 범부처 신약개발지원사업을 통한 다각적 지원에 역점을 두고 있다. 또한 바이오경제의 무한한 잠재력을 보유하고 있는 생명연구자원의 효율적 확보․관리 및 활용에 관한 법률 제정을 통한 제도적 기반 마련에도 힘쓰고 있다.

이러한 생명공학 육성 지원 정책들이 국가 생명공학의 기틀을 확고히 하여 글로벌 경쟁력을 갖추고 나아가 풍요로운 바이오 경제 구현을 이루는 결실이 될 것으로 전망한다.

2. 생명공학산업 육성정책

가. 생명공학산업화 현황

생명공학기술(Biotechnology, BT : 바이오기술)은 생물체의 기능과 정보를 이용하여 제품을 만들거나 유전적인 구조를 변형하여 생명체에서 우리가 원하는 특별한 성질을 나타내게 하는 복합적인 기술이다. 생명공학기술은 대표적인 신규기술(Emerging Technology)로서 기술의 난이도, 복합성, 확장성 등에 있어서 기존의 여타 기술과는 많은 차이를 보이고 있다. 또한, 산업화 및 부가가치의 창출에 있어서 원천 핵심기술이나 지적 재산권의 확보가 결정적인 영향력을 갖는다는 특징이 있다.

산업적인 응용에 있어서는 생명공학기술 자체에 기초한 생명공학 신산업의 육성은 물론, 기존의 여러 기술과 융합함으로써 의약·화학·전자·에너지·농업·식품 등의 산업을 질적으로 변화시킨다는 특징을 갖는다. 생명공학기술에 기초한 생명공학산업은 IT에 이어 세계 경제의 견인차가 될 것으로 기대되는 기술집약적인 고부가가치 지식기반 산업이다. 그러나 생명공학 핵심기술의 개발이나 생명공학산업의 육성에는 장기적인 대규모의 투자(Long Term Investment) 및 위험(High Risk and High Return)이 따른다. 이러한 투자규모와 위험성을 민간이 단독으로 감당하기에는 어려움이 많으므로 세계 각국에서는 정부가 앞장서서 생명공학관련 기술개발을 주도하고 있으며, 또한 생명공학산업을 국가 전략산업으로 선정하여 집중 육성하고 있다.

나. 생명공학산업 육성을 위한 지식경제부의 주요 정책

지식경제부는 산업계가 글로벌 경쟁력을 갖출 때까지 산업화 지원에 중점을 둔다는 기본 정책방향을 가지고 있다. 기술변화와 산업성장 추세를 감안하여 전략적 투자방향을 설정할 것이며, 부처 협조체제 강화와 산업화 촉진을 위한 비즈니스 환경 조성에 주력할 계획이다.

이를 위해 국가 R&D 투자 효율성 제고, 바이오시밀러 글로벌 수출산업화, 의료기기산업 육성 등을 통한 생명공학산업화의 정책적 육성을 추진하고 있다.

(1) 국가 R&D 투자 효율성 제고

지식경제부는 과거 중기거점기술개발사업, 성장동력기술개발사업, 차세대신기술개발사업, 전략기술개발사업 등으로 분산되어 있던 R&D 사업구조를 2008년부터 산업원천기술개발사업으로 통합하여 일원화 하였다. 이에 생명공학산업 R&D도 바이오 산업원천기술개발사업으로 일원화 하여 운영하고 있다. 기존의 R&D사업이 정부가 선정한 바이오분야 기술군에 대한 Top-down방식으로 이루어진 반면, 개편된 산업원천기술개발사업에서는 정부의 산업발전전략, 특허연계형 기술, 기술로드맵 등에 기반한 Top-down방식과 함께 기술수요조사에 기반한 Bottom-up방식을 동시에 고려하여 과제를 기획하는 것이 가장 큰 특징이다. 이와 같이 지식경제부는 현장 수요를 고려한 기술 개발을 전략적으로 추진하여 산업화 성공사례를 창출해 나갈 계획이다. 중점 지원 분야는 의약바이오(천연물신약), 산업바이오(바이오화학산업), 융합바이오(Smart 바이오진단·분석), 그린바이오(맞춤 바이오매스) 등 4개 분야이다.

특히 산업원천기술개발사업에서 집중 지원을 하고 있는 의약바이오분야의 신약개발사업은 최소한 후보물질 도출 단계부터 상업화 목표와 연계되도록 전주기 범부처 통합지원 시스템을 구축할 필요가 있다. 이에 정부는 신약개발 R&D 투자는 후보물질 도출 단계부터 산업화 목표와 전주기적으로 연계하여 중복성 탈피 및 투자효율화를 도모하기 위한 관계기관간 협의체 구성 및 운영을 위한 범부처 공동프로그램을 구축할 계획이다. 이렇게 부처간 협의체계를 구축하여 공동기획 및 운영·관리를 통해 3개 이상의 글로벌 블록버스터 신약 개발, 세계 50위권 제약사 육성 등을 목표로 사업을 추진하고 있다.

(2) 바이오시밀러 글로벌 수출산업화

전 세계적으로 블록버스터급 바이오의약품의 특허 만료가 ‘13년을 전후로 도래하여, 바이오시밀러 新시장이 급성장할 전망이다. Biophoenix에 따르면 바이오시밀러의 시장은 ’10년 22억불에서 ‘15년 143억불, ’20년 905억불로 연평균 성장률이 40%이상일 것으로 예상하고 있다.

이러한 新시장의 성장에 대비하여 지식경제부에서는 바이오시밀러 제품의 수출경쟁력 제고를 위해 글로벌 수준에 걸맞은 인프라·인력·제도 등의 완비에 정책적 역량을 집중하고 있으며, 기업들의 높은 해외시장 진출 의지와 단계별 시장공략전략을 뒷받침하는 맞춤형 수출지원 시스템 구축에 역점을 두고 있다.

(3) 의료기기산업 육성

고령사회 도래와 웰빙확산 등에 따른 의료서비스 수요증가로 의료기기 국내시장은 세계에서 가장 빠르게 성장하는 국가중의 하나(연 13%, ’09년 3.6조원)가 되었다.

“의료기기원천기술개발사업”을 통하여 국내 의료기기 업체의 기술경쟁력 강화를 도모하고, 한-미, 한-EU FTA 체결에 따른 의료기기산업 경쟁력 강화대책의 일환으로 ‘12년도부터는 “핵심의료기기 제품화 개발사업”을 추진할 예정이다.

경북대구와 충북오송의 첨단의료복합단지 내에 “첨단의료기기개발지원센터 조성”사업을 진행중에 있다. 대구첨복단지는 의료영상진단, 생체진단, 및 의료로봇 등 IT기술기반 육성을 오송첨복단지는 바이오진단, 이식형인공심장박동기 등 BT기술기반 육성으로 각 단지별 차별화를 영역에 역량을 집중하여 생명공학산업화에 기여하고자 노력하고 있다.

또한 의료서비스와 IT 기술의 강점을 활용한 의료기기+병원운영시스템+의료서비스+건설 등 패키지 형태의 “IT 융합 디지털병원 수출”사업을 추진하고 있다.

이와 더불어, 미국, EU 등 선진국의 의료기기 규격강화에 대응하시 위해 “국내 시험인증기반 강화사업”을 추진하고 있으며, ’12년도부터는 “의료기기 국제인증평가기술 개발사업”도 병행하여 의료기기 업체들의 수출활성화를 위해 적극 지원할 예정이다.

(4) 생명공학전문인력 양성

지식기반산업인 생명공학산업에 있어 우수인력의 확보는 산업경쟁력 확보의 관건이다. 특히 IT·NT 등과의 융합현상 가속화로 새로운 응용분야로의 기술혁신이 급속히 진행되고 있어 이에 부응할 전문인력의 질적 부족현상이 심화되고 있는 실정이다. 이에 미래산업 핵심인재 10만 양성계획 및 신성장동력 비전과 발전전략에 따라 생명공학전문 인력육성을 추진 중이며 생명공학 특성화 대학원·GMP전문인력 및 생명공학핵심기술 전문인력 교육을 통하여 ‘10년 23억원 지원으로 498명을 양성하였다.

(5) 유전자변형생물체(LMOs)의 대응시스템 구축

지식경제부는 바이오안전성의정서의 이행을 위한 국가책임기관으로서 LMO의 개발․생산․수입․수출․유통 등에 관한 안전성을 확보하고 국민의 건강과 생물다양성의 보전 및 지속적인 이용에 미치는 위해를 사전에 방지하고자 2001년 국내이행법인 「유전자변형생물체의국가간이동등에관한법률(LMO법)」을 제정하여 2008년 1월부터 시행하고 있다.

또한 관계부처 통합으로 LMOs의 개발․생산․수출입․유통 등 종합적인 안전관리 계획을 수립하고 LMO의 안전성평가를 위한 LMO위해성평가센터를 설립하여 수입․생산․연구개발 중인 모든 LMO에 대해 보다 엄격한 안전관리를 진행하고 있다

향후 바이오안전성의정서의 원활한 이행 및 LMO의 수요증가에 대비하여 국내외 동향 및 향후전망을 파악하여, 국내환경에 적합한 안전관리 시스템을 마련하고 LMO의 안전성 확보를 위한 안전관리 전문능력 향상 및 위해성 평가․관리 등 관련 기술개발을 지원해 나갈 계획이다.

(6) 바이오화학실용화센터 건립

글로벌 경기회복, 중동사태, 개도국의 경제성장으로 유가상승이 지속될 것으로 예상되는 가운데, 바이오매스(생물자원)를 기반으로 한 바이오화학산업이 기존 석유화학산업을 대체할 신산업으로 주목받고 있다. 또한, 온실가스 감축부담과 함께 환경친화적 제품 요건이 무역규제로 작용하면서 친환경 바이오화학제품의 중요성이 더욱 부각되고 있는 실정이다. 하지만, 바이오화학분야의 높은 기술적 수요에도 불구하고, 초기 투자 부담 등의 요인으로 현재 기업 투자는 매우 미흡한 상황이다.

이에 바이오화학산업의 조기정착과 기술적 우위선점을 위하여 정부는 다양한 시책을 강구할 예정이며, 그 일환으로 바이오화학관련 원천기술의 산업화 촉진을 위하여 울산 테크노산업단지 내에 Pilot 규모의 바이오화학실용화센터 건립(‘10년~’13년, 정부지원 200억원, 지방비 100억원), 산학연 공동 R&D, 개발된 기술의 실증화, 및 기업으로의 기술이전 등을 촉진할 계획이다.

(7) 지역바이오 활성화 기반 구축

지식경제부는 생명공학산업의 저변 확대 등을 목적으로 ‘98년~’10년까지 지역특성을 바탕으로 총20개의 지역바이오산업 인프라(특화센터)를 구축하였으며, 바이오센터별 차별화, 특성화하여 지역경제 활성화를 유도하였다. ‘08년부터는 이미 구축된 바이오 인프라시설을 보완하면서 기술지원·인력양성·마케팅에 집중지원하고 있다.

최근 바이오산업이 급속히 성장함에 따라 지역에서도 신규사업에 대한 사업검토 및 예산 지원요청 등이 증가하고 있으며, 이러한 지역의 바이오산업 진흥을 위한 수요에 맞추어 특화센터가 행정적·제도적 지원을 제공하여 지역바이오 활성화에 기여하고 있다.

< 지역 바이오 특화센터 구축 현황 >

|

분 류 |

사 업 명 |

특화분야 |

기 간 |

|

충청권 |

ㅇ바이오센터(대전) |

생물의약, 분자진단, 기능성식품 |

02~07 |

|

ㅇ보건의료산업센터(충북오창) |

노인용 건강보조․노인성질환약품 |

04~07 |

|

|

ㅇ전통의약산업센터(충북제천) |

한약제제 및 한약제 품질검사 |

03~07 |

|

|

ㅇ충남동물자원센터(충남논산) |

동물사료 첨가제, 동물백신 |

03~07 |

|

|

호남권 |

ㅇ천연자원연구원(전남장흥) |

천연물소재 |

07~09 |

|

ㅇ식품산업연구센터(전남나주) |

기능성식품 |

02~07 |

|

|

ㅇ생물의약연구센터(전남화순) |

단백질의약품, 세포․유전자치료제 |

02~07 |

|

|

ㅇ독감백신원료생산공장(전남화순) |

백신(신종플루 등) |

05~07 |

|

|

ㅇ나노바이오연구센터(전남장성/곡성) |

생물방제, 생물농약 등 |

06~08 |

|

|

ㅇ생물산업진흥원(전북전주) |

발효․건강기능식품 |

05~07 |

|

|

동남권 |

ㅇ바이오21센터(경남진주) |

바이오식품, 생물화학, 의약 |

04~08 |

|

ㅇ해양생물산업육성센터(부산) |

해양생물유래 기능성식품 |

04~08 |

|

|

대경권 |

ㅇ바이오산업지원센터(대구) |

전통생물소재 연계 액상제품 |

04~08 |

|

ㅇ한방산업지원센터(대구) |

한방임상시험, 한방임상평가 |

04~08 |

|

|

ㅇ바이오산업연구원(경북안동) |

기능성식품 |

02~07 |

|

|

ㅇ해양바이오산업연구원(경북울진) |

해양식품, 식품소재 |

04~07 |

|

|