2015 생명공학백서

- 발행일 2016-01-20

- 출처 생명공학백서 2015

- 담당자 이지현 ( 042-879-8366 / ljih@kribb.re.kr )

- 조회수 19802

-

키워드

#생명공학백서

-

첨부파일

-

2015 생명공학백서_전체.pdf

(다운로드 4310회)

바로보기

2015 생명공학백서_전체.pdf

(다운로드 4310회)

바로보기

-

-

차트+

개요

□ 2015 생명공학백서에서는, 그간의 기초연구에 대한 투자와 노력이 산업적인 성과로 이어지면서 국내 바이오 분야가 글로벌로 진출 할 수 있는 충분한 잠재력을 가지고 있음을 보여준다.

○ 정부는 바이오 경제로의 진입 등 패러다임의 변화에 다른 바이오분야의 글로벌 산업 육성을 위한 바이오 헬스 신산업 육성전략을 발표하여 태동기 분야의 바이오 의약품, 의료기기를 선택과 집중을 통해 투자할 수 있는 전략을 발표 하여 그 실행을 위해 주력하고 있으며,

○ 또한 나고야 의정서의 비준 등 바이오분야의 국제적인 관심과 협력이 절실한 상황에서 국내 R&D 국제협력 및 국가간 협력 현황을 통해 국내 역량을 제고하며 국제적인 이슈로 등장한 생물소재의 표준화에 대한 국내의 노력을 담고 있다.

○ 주요 현안분야로는 2015 상반기 메르스 사태를 겪으며 대두 되었던 감염병 대응에 대한 국내외 현황과 발전과제를 수록하였으며, 세월호 참사 이후 국민적 관심도가 높아진 외상 후 스트레스 장애에 대한 연구개발 동향 등을 살펴봄으로써 국민의 안전과 행복을 위한 바이오 기술 등을 살펴볼 수 있다.

○ 아울러 지난 2년간 있었던 바이오 분야의 발자취를 더듬어 볼 수 있도록 주요 이슈와 성과들을 사진으로 정리하였다.

- 글로벌 산업 육성을 위한「바이오미래전략」-

1. 새로운 경제성장의 동력

바이오기술은 타 기술과의 융‧복합에 힘입어 향후에는 정보 디지털경제를 거쳐 새로운 경제성장인 바이오경제시대로 진입할 것으로 OECD는 일찍이 전망하고 있다. 이러한 경제성장의 변화는 성장기반인 게놈 해독의 유전공학기술의 급속한 발전으로 가능하게 된 것이다.

출처: Davis et al., Harvard Univ, 생명공학정책연구센터 재가공

[특집 그림 1] 세계 경제성장 동력의 변화

ICT 혁명은 개인 컴퓨터가 1,000달러가 되면서 대중화되어 경제성장을 유도한 것처럼, 바이오는 분자생물학 기술의 급속한 발전과 분석기기의 고도화로 인해 개인 유전체분석 비용이 1,000달러로 감소하여 개인 유전체 정보 확보 및 분석에 힘입어 바이오혁명을 초래할 것이다. 이와 관련된 분야에 세계적으로 새로운 시장을 형성할 것으로 예상하고 있다. 또한 바이오혁명 이후에는 ICT 뿐만 아니라 화학, 생물학, 물리학, 의학 등의 융합으로 제2차 바이오혁명으로 바이오중심의 경제성장이 지속가능하게 유지될 것이다.

[특집 그림 2] 세계 경제성장 동력의 변화

미국은 의료혁신 정책을 시장에 반영하여 관련 산업의 새로운 성장기회를 형성하고 있다. 개인 유전자, 환경 및 생활양식 등의 개인차 질병 예방 및 치료가 중요해짐에 따라 개인 맞춤형 치료를 확대하기 위한 정밀의학계획(Precision medicine initiative)를 추진(2015년 1월)하여 의료 패러다임 변화를 주도하고 있다. 또한 바이오시밀러인 엔브렐(류마티스성관절염치료제)이 처음으로 FDA 승인(2015년 10월) 되어 후속 제품의 승인도 이어질 전망이어서 바이오시밀러에 대한 성장이 예상된다. 영국은 암․희귀질환의 치료 및 구제를 목표로 자국 보건의료서비스 등록 환자 10만 명의 전체 유전체 염기서열 분석을 위한 10만 게놈 프로젝트를 추진하고 있다. 일본은 일본판 NIH인 일본의료연구개발기구(AMED, Japan Agency for Medical research and Development)를 설립하고, 문부과학성․후생노동성․경제산업성 등에 나눠져 있던 의료분야 연구개발예산을 일원적으로 관리 추진(2015년 4월)하고 있다, 또한 유전자 정보 분석을 위한 범국가적 네트워크 형성과 민관 공동 의약품 개발을 위한 컨소시엄 형성을 중심으로 하는 의약품산업 강화 종합 전략(2015년)을 수립하여 추진 중이다. 중국은 부족한 의료진과 병상 수 해결 목적으로 무선 통신업체, 지역 진료소와 함께 ‘무선 시장 건강ʼ 프로그램 추진을 위해 디지털헬스육성계획(2015년)을 추진하고 있다.

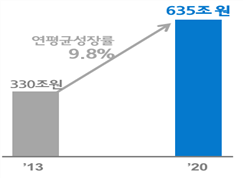

의료패러다임이 맞춤치료, 예방․건강관리로 전환되고 있어 바이오의약품, ICT 융합 의료기기, 유전체의학 분야의 급성장으로 인한 바이오헬스산업의 시장이 태동기시장으로 창출되고 있다. 바이오산업 시장은 연평균 9.8% 성장률로 고성장이 예측되며, 부작용이 적고 치료율이 높은 바이오의약품의 시장이 급성장할 것으로 예상되고 있다.1)

|

|

|

|

[특집 그림 3] 바이오산업 시장규모 전망 |

[특집 그림 4] 바이오의약품 비중 전망 |

세계 바이오약품시장은 2013년 1,626억 달러에서 향후 6년간 연평균 8.3%씩 증가하여 2019년 2,625억 달러에 달할 것으로 전망되며, 2013년 시장규모가 1,626억 달러로 2008년의 932억 달러에 비해 그 규모가 74.5% 증가하였다.2)

[특집 그림 5] 바이오의약품 시장규모 전망

2. 바이오미래전략 Ⅰ-바이오의약품 중심3)

바이오미래전략 Ⅰ은 향후 급속한 성장이 예상되며, 시장지배자가 없는 태동기 바이오산업을 선택과 집중을 통해 육성하고자 마련되었으며, 우리나라가 강점을 보유한 기술 및 임상능력을 토대로 바이오의약품(줄기세포․유전자치료제 등) 세계 최초제품 출시를 통해 글로벌 시장을 선점하는 전략이다.

정부는 생명공학육성기본계획수립(1차 1994년, 2차 2007년)을 통해 국가 주도의 집중 투자로 글로벌 성장의 발판을 마련하였다. 이러한 정부의 노력은 세계 속으로 대한민국을 알리는 주요한 바이오헬스 성과를 창출하였다. 산업화 성과로는 세계최초 항체 바이오시밀러인 램시마가 유럽 허가를 획득(2012년)하였고, 글로벌 상용화된 줄기세포 치료제 제품 6개 중 4개를 보유하고 있으며, 상용화 목적의 임상건수가 미국에 이어 세계 2위를 차지하고 있다. 태동기 바이오분야의 기술역량은 최고기술 보유국 대비 기술격차에서 융합의료기기는 1.8년, 줄기세포치료는 2.8년, 유전자치료는 3.8년으로 타 분야의 바이오기술 평균 기술격차인 5년에 비해 기술선도 그룹에 위치하고 있는 것으로 분석된다. 또한 산업측면에서도 기술력을 바탕으로 한 바이오벤처 기업이 지속적으로 성장하고 있으며(코스닥 기술특례 상장기업수(누적) : 2005년 2개에서 2014년 14개), 코스닥 내에서 바이오벤처 시가총액의 비중이 2004년 3.6%에서 2014년 13.7%로 3.8배가 증가하였다. 이러한 트렌드에 가장 민감한 벤처케피탈에서도 2014년 기준으로 IT제조 1,705억 원, IT 서비스 1,483억 원인 반면에 바이오의료분야에 2,530억 원으로 가장 많은 투자를 하고 있다. 이러한 사업화 성과와 기술 및 산업 역량에 기반 하여 우리가 잘할 수 있는 분야를 더욱 강화하여 태동기시장을 선점하기 위해 바이오의약품 중심의 바이오미래전략Ⅰ을 추진하게 되었다.

바이오미래전략 Ⅰ의 추진 방향 첫째는 글로벌 진출을 위하여 선진국과 경쟁이 가능한 태동기 바이오의약품을 선택하였으며, 이는 세계적으로 성장가능성이 높으면서 국내 상업화 역량 및 잠재력이 높은 품목에 집중 투자를 하는 것이다. 둘째는 민간중심의 투자 혁신 환경 조성으로 정부와 민간이 협력적인 연구개발, 산업과 시장 수요에 맞는 인력양성, 민간투자 촉진을 위한 제도와 인프라 마련 등 민간중심의 전방위 지원을 하는 것이다.

바이오미래전략 Ⅰ은 “태동기 바이오산업을 미래성장동력으로 육성” 이라는 비전을 제시하여 시장중심의 R&D 추진, 글로벌 임상 지원 강화, 수요 맞춤형 취업확대, 기업 진출 종합지원이라는 4개 대표과제를 추진하는 것이다.

[특집 그림 6] 비전과 대표 과제

대표과제 첫 번째는 시장중심의 R&D 추진으로 줄기세포치료제와 유전자치료제를 중심으로 하고 있다. 기업이 원하는 정부과제가 없고, R&D 지원이 부처마다 흩어져 있다는 현장의견을 해소하기 위해 기업이 희망하는 아이템 발굴 및 투자, 부처간 연계사업 도입을 세부과제로 포함하고 있다.

[특집 그림 7] 대표과제 1 : 시장중심의 R&D 추진

대표과제 두 번째는 글로벌 임상 지원 강화이다. 임상지원 비용이 소규모이며, 해외 허가획득이 어렵다는 현장의견을 반영하여 이를 해결하기 위해 펀드조성을 통한 바이오의약품의 글로벌 임상지원 확대와 해외 인허가 장벽을 완화하여 신속한 승인을 지원한 과제를 포함하고 있다.

[특집 그림 8] 대표과제 2 : 글로벌 임상 지원 강화

대표과제 세 번째는 수요맞춤형 취업 확대이다. 기초연구성과를 제품 또는 사업화로 이어줄 전문가가 부족하고, 융합기술의 발전으로 새로운 분야의 전문가가 필요하다는 요구가 있다. 기술의 조기 사업화와 핵심 요구 인력을 양성하기 위해 연구역량을 갖춘 의사를 확보하고 새로운 분야에 대한 일자리를 확대하여 현장요구에 필요한 인력을 양성하는 내용으로 세부과제를 포함하고 있다.

[특집 그림 9] 대표과제 3 : 수요맞춤형 취업 확대

대표과제 네 번째는 기업 해외진출 종합지원이다. 수출 대상국의 정보부족으로 해외진출에 어려움이 있고, 대-중소기업의 협력을 활성화하는 주체가 필요하다는 기업의 요구가 있다. 이러한 요구를 해결하기 위해 해외진출의 전방위로 지원할 수 있는 종합정보 제공 시스템 구축과 기업 간의 협력 활성화를 유도하는 창조경제혁신센터의 역할을 포함하는 세부과제로 구성하고 있다.

[특집 그림 10] 대표과제 4 : 기업 해외 진출 종합 지원

3. 바이오미래전략 Ⅱ-의료기기 중심4)

의료기기분야는 기술간의 융‧복합이 가속화되고, u-헬스케어의 태동으로 새로운 트렌드가 확산되고 있다. IT와 NT 등의 기술 접목을 통해 10억 개의 정상 세포 사이에 숨겨진 단 한 개의 암세포로 식별할 수 있는 초정밀기기 개발로 진단 및 치료를 동시에 수행할 수 있는 신개념의 의료기기가 개발되고 있다. 또한 그간에 병원에 국한된 의료서비스가 언제, 어디서나 가능한 개념으로 확장되고 있으며 이와 관련된 모바일 기기 개발도 확대되고 있다. 이러한 기술의 발전과 혁신적인 기기 개발로 세계의료기기 시장규모는 2015년 4,158억 달러에서 2020년 5,679억 달러로 연평균 7.3%의 고성장이 전망되고 있다. 특히 미국, 일본, 독일, 중국, 프랑스 등 상위 5개국이 전체시장의 66%를 차지할 정도로 선진국에 집중되고 있으며, 향후에는 아시아-태평양 시장이 연평균 8.4% 성장률로 크게 성장할 전망이다. 품목에서는 현재까지 심장, 심혈관, 안과 등 전통품목인 의료기기의 시장규모가 크나, 향후에는 ICT 융합 영상진단기기, 헬스케어 IT 등 융복합 신개념 의료기기의 높은 성장으로 시장 지배력이 전환될 것이다. 글로벌 기업도 이러한 트렌드에 대응하기 위해 M&A를 통해 기업규모를 확대하거나 다양한 사업운영으로 사업다각화 추진하고 있다. GE, 필립스 등은 기술전문기업과 M&A를 통해 핵심기술을 확보하여 새로운 비즈니스를 개발하고 있으며, 필립스, 히타치 등은 의료기기의 소형화, 모바일화 등을 포함하는 라이프로그 신산업에 진출하고 있다.

이러한 트랜드에 대응하기 위해 정부는 의료기기분야에서 우리의 강점과 역량을 활용하여 글로벌 태동기시장 진출을 위한 전략으로 의료기기 중심의 바이오미래전략 Ⅱ를 수립하였다. 정부는 생명공학육성기본계획 수립 이후 보건의료기술육성기본계획(2013년), 의료기기산업중장기 발전계획(2014) 등을 마련하였다. 이러한 노력의 결과로 국내 시장규모가 2014년 생산액 기준 4조 5,533억 원을 형성으로 연평균 11.3% 성장률을 기록하고 있다. 또한 세계 산부인과 시장점유율 1위를 차지한 초음파영상기기, 국내시장 90%를 점유한 의료영상저장전송장치인 초음파진단기, 디지털 엑스레이 등 일부 분야에서는 핵심 기술을 보유하고 있다. 또한 삽입관 교환이 가능하고 HD급 화질을 보유한 3D 전자내시경, 레이저를 활용한 안과수술을 할 수 있는 정밀시술 OCT, 국소적인 약물배출이 가능한 국소약물배출스텐트, 고령화를 대비한 근력 보조 시스템 등 융복합기술의 특허 증가로 글로벌 기술경쟁력을 가진 제품도 점차 증가하고 있는 추세이다.

이러한 산업구조와 핵심역량에 기반한 의료기기 중심의 바이오미래전략 Ⅱ의 추진방향으로 첫째, 급격한 기술의 변화와 신제품 출시 등에 대응한 특화된 전략을 추진하는 것이다. 조기시장 진입과 미래시장 선도 등이 가능한 태동기 미래유망 분야를 선택하고 국내 성장 잠재력이 높은 품목에 대해서 집중 투자하는 것이다. ICT 융합 의료기기, 웨어러블 헬스케어 기기, 생체대체 소재 등은 태동기 분야로 선진국에서도 시장 형성 초기 단계이기 때문에 선택과 집중이 필요한 품목이다.

[특집 그림 11] 유망 의료기기 품목군

두 번째 추진방향은 혁신적 아이디어의 시장진입을 지원하기 위해 제품개발, 규제개선을 통한 시장진입, 국내외 보급 확산 등 全주기적 지원 대책을 추진하는 것이다.

바이오미래전략 Ⅱ는 “2020년 세계 7대 의료기기 강국 진입”을 비전으로 제시하고, 미래 유망 기술 R&D투자 확대, 혁신제품의 조기시장 진출 지원, 판로 개척을 통한 성장기반 마련, 산업육성을 위한 인프라 확충이라는 4개 중점과제를 추진하는 것이다.

[특집 그림 12] 비전과 중점 추진과제

중점추진과제 첫 번째는 미래 유망기술 중심의 R&D 추진 및 시장중심의 R&D 추진으로 태동기 3대 유망 의료기기 품목군을 중심으로 하고 있다. 병원이 필요로 하는 의료기기 개발이 적고 우리의 강점을 활용한 신개념 의료기기의 수요를 해결하기 위해 수요자 중심의 의료기기 개발과 혁신적인 아이디어가 제품으로 이어지게 하는 산업계-대학-연구기관-병원간의 협력을 세부과제로 포함하고 있다.

[특집 그림 13] 중점 추진과제 1 : 미래 유망기술 중심의 R&D 추진

중점추진과제 두 번째는 혁신제품의 조기 시장진출 지원이다. 의료기기 개발 이후 시장 진입까지 시간이 오래 걸리고, 임상지원 체계가 부족하다는 산업계 의견을 반영하여 이를 해결하기 위해 신기술과 신제품의 조기 시장 진출을 위한 규제개선과 기업의 임상연구지원을 위한 수요자 맞춤 공동연구 체계를 마련하는 것을 세부과제로 포함하고 있다.

[특집 그림 14] 중점 추진과제 2 : 혁신 제품의 조기 시장진출 지원

중점 추진과제 세 번째는 맞춤형 국내외 판로개척 지원이다. 국산 의료기기의 신뢰성이 부족하고, 해외 진출 대상국별 진출 전략이 상이해서 의료기기 업체가 판로개척의 어려움을 호소하고 있다. 이러한 의견을 반영하여 병원이 참여하는 검증 테스트를 수행하여 신뢰도를 높여 신개발 유망 의료기기의 국내 보급을 활성화하고, 기업의 해외 인증 역량강화를 위한 대상국별 인증기관과 연계 등의 내용을 세부과제로 포함하고 있다.

fPIC6F1D.gif

[특집 그림 15] 중점 추진과제 3 : 맞춤형 국내외 판로개척 지원

중점 추진과제 네 번째는 인프라간 연계 및 민간 투자 활성화를 유도하는 것이다. 기업이 활용할 수 있는 투자와 시설이 부족하고, 기업 혼자 제품 개발까지 가기에는 어려움이 있어 조력자가 필요하다는 기업의 요구가 있다. 이러한 요구를 해결하기 위해 민간투자를 유도하는 펀드 조성을 확대하고, 지역별로 기업을 맞춤 지원할 수 있는 인프라 육성과 이를 연계하는 네트워크를 구축한다는 내용이 세부과제로 포함하고 있다.

[특집 그림 16] 중점 추진과제 4 : 인프라간 연계 및 민간투자 활성화 유도

1) 바이오미래전략(2014), 국가과학기술자문회의

2) Regulatory frameworks and product pipelines in the global biosimilars market, GlobalData (2014)

3) 바이오헬스 미래 新산업 육성전략-바이오미래전략1(바이오의약품), 국가과학기술심의회(2015)

4) 바이오헬스 미래 新산업 육성전략-바이오미래전략Ⅱ(의료기기), 국가과학기술심의회(2015)

1. 바이오산업 – 창조경제 실현의 주역

세계 경제를 이끌어가는 주요 산업이 빠르게 변하고 있다. 과거 수 만년동안 이어진 농경사회가 18세기 공업기반의 산업화시대를 거쳐 정보화 사회에 진입하였다. 한국도 이와 같은 세계 경제 흐름에 맞추어 반도체, 디스플레이, 스마트폰 등 ICT 관련기술이 국가경제 성장에 많은 역할을 하였다. 하지만 글로벌 경제 위기 등의 불안정한 요소로 국가경제 성장은 한계에 도달해 있으며, 이를 극복하고 국가 경제 성장의 재도약하기 위한 비전이 필요한 상황이다.

바이오산업은 국민 건강과 직결되기 때문에 관심이 높을 뿐만 아니라 향후 관련 산업의 세계 시장이 빠르게 성장할 것으로 기대하고 있다. 2012년에 3,040억 달러에 이르는 세계 바이오 시장규모는 매년 10%에 가까운 성장률을 보이면서 2017년에는 4,681억 달러에 이를 것으로 예상하고 있다1). 게다가 한국을 포함한 세계 인구의 평균연령이 점점 높아짐에 따라 바이오산업은 보다 많은 수요가 예측된다.

이와 같은 국면에서 바이오산업은 새로운 먹거리를 창출할 수 있는 주역으로 떠오르고 있다. 1983년에 제정된 생명공학육성법이 수립된 이후 30여 년간 투자로 다져진 연구기반 위에 ICT 기술 등 타 기술과 융합하면서 새로운 도약이 가능해졌다. 또한 바이오산업은 경제 전반에 혁신적인 제품 생산 및 개인 맞춤형 서비스를 제공하는 등 고부가가치를 창출하는 핵심 유망산업으로 발전할 가능성이 높을 뿐 아니라 다른 산업에 미치는 파급효과도 매우 클 것으로 예상된다.

출처 : MarketLine, MarketLine Industry Guide Biotechnology, 2013. 8

[그림 1-1-1] 글로벌 바이오 시장현황 및 전망(MarketLine 기준)

바이오산업은 한국경제가 보다 치열해지는 글로벌 시장 속에서 자리매김하여 창조경제를 실현할 수 있는 핵심 분야 중 하나이며 국민 개개인의 삶의 질을 향상시키는 행복한 성장의 토대가 될 수 있도록 견인하기 위한 전략 및 준비가 필요하다.

2. 바이오산업 투자전략 – 바이오의약품 등

한국산업기술평가관리원은 바이오산업 분야를 총체적으로 파악했을 경우 한국은 후발 주자에 속하며 국가 간 기술 경쟁력이 타 국가에 비해 낮으나 기술 발전 속도는 빠르다고 하였다. 이스라엘의 경우 바이오 분야의 시장 선도 국가 중 특이하게 높은 시장 점유율과 기술력을 가진 것으로 나타났는데, 이는 이스라엘의 바이오산업 육성 정책에서 기인한 것2)으로 분석했다.

이와 같이 한국에서도 현 상황에 알맞은 바이오산업 육성 전략이 필요하며, 이에 따른 선택과 집중을 해야 할 시점이다. 따라서 다른 국가 및 업계에서 아직 유효 특허가 상대적으로 적은 바이오의약품과 같은 틈새시장을 선택적으로 집중 투자하는 전략이 필요하다. 바이오의약품은 기존 합성의약품으로 치료되기 어려운 질병을 해결 할 수 있는 대안으로 떠오르고 있어 세계 시장규모가 빠르게 증가하고 있는 추세이다.

출처 : 식품의약품안전처(2012)

[그림 1-1-2] 세계 바이오의약품 시장규모 추이

또한 바이오의약품은 타 분야에 비해 기술개발 수준이 태동기인 상태로, 한국은 바이오의약품분야에서 기술 선도그룹에 위치하고 있으며, 최고기술 보유국과의 기술격차 수준이 3년 이내로 빠른 시일 안에 추월이 가능한 상태이다. 글로벌 시장을 선점할 바이오의약품을 집중 투자하여 개발할 경우 2~3년 이내에 높은 부가가치를 창출함과 동시에 특허권(20년) 확보로 장기간 동안 독점 수익을 창출할 것으로 전망한다.

이 외에도 바이오시밀러‧베터는 글로벌 틈새시장을 선점할 수 있는 분야이다. 한국은 2013년 기준으로 세계 3위에 달하는 생산 역량(약 17만 리터)을 갖추고 있으며, 대형 신약의 특허 만료시한이 임박하였다. 따라서 중소‧벤처기업들의 해외 진출에 필요한 종합 지원 및 생산 전문인력 양성 등으로 바이오시밀러 분야에서 빠른 추격자(Fast Follower) 전략을 통해 글로벌 시장 선도가 가능할 것으로 생각된다.

출처 : 바이오미래전략, 2015. 3

[그림 1-1-3] 태동기 시장 특성 및 산업 전망

이와 같은 바이오산업 투자전략에서 원활한 성과를 얻기 위해서는 기초에서 응용까지 각 단계별로 기술개발 및 지원 전략이 필요할 뿐 아니라, 산‧학‧연간의 광범위한 협력 연구가 필요하다. 정부 컨트롤타워를 중심으로 해외 진출 종합지원 및 글로벌 임상 지원을 강화하고, 이러한 일을 담당하고 수행하는 우수 전문 인력 양성도 반드시 필요한 요소이다. 또한 바이오산업 관련 부처 간의 규제개혁을 통하여 빠른 기술성과가 창출될 수 있도록 지원해야 할 것이다.

3. 바이오산업의 미래

미국의 문명평론가 앨빈 토플러(Alvin Toffler)는 그의 저서 ʻ제3의 물결ʼ에서 인류는 농경 혁명인 제1의 물결과 산업 혁명인 제2의 물결을 거치면서 정보화 사회인 제3의 물결로 변화한다고 하였다. 이에 많은 사람들이 제4의 물결을 예견하려는 시도가 계속되어 왔으며 수많은 과학자들이 제4의 물결로 바이오기술(BT)을 주목하고 있다.

바이오기술은 시대를 앞당길 수 있는 핵심기술로 IT, NT 등의 기술과 융합하여 빠르게 개발성과를 확산시킬 수 있는 단계에 진입하고 있다. 지속적인 IT기술의 발달로 저비용의 게놈분석이 가능하게 될 향후 20년은 개인별 맞춤형 치료기술이 바로 바이오혁명이라는 것을 예측할 수 있다. 또한 다양한 맞춤형 바이오의약품의 출현으로 희귀난치성 유전질환이 개선되어, 인류의 건강 행복이 증진될 것이다.

한국의 바이오산업은 미국, 유럽과 같은 바이오산업 선진국에 비해 짧은 기간에도 불구하고 국민 건강에 지대한 공헌을 하였다. 2015년을 기준하여 한국인 평균수명은 81세에 도달했으며, 계속 증가하고 있는 것이 바로 그 반증일 것이다. 바이오산업은 새로운 경제사회를 창출할 수 있는 원동력으로 앞으로 막대한 상업적‧경제적 성장을 실현할 가능성을 가지고 있다. 새로운 시대로의 진화라는 긍정적 기대와 희망으로 그동안 해결하지 못한 수많은 난치질환 극복 및 바이오기술의 확산이 한국경제를 한 단계 업그레이드 할 것으로 기대한다.

1. 서론

바이오기술이 발전하고 IT, NT 등 신기술과의 융합이 급속히 진전되면서 바야흐로 바이오경제시대의 실현을 앞두고 있다. OECD(2006)는 바이오경제를 ʻ바이오기술에 의한 새로운 발견이 관련 제품의 보급이나 서비스의 향상을 통해 인류에 편익을 가져다주는 다양한 경제 활동ʼ이라고 정의하고, 바이오경제가 IT기반 경제에 버금가는 효과를 가져 올 것으로 예상한 바 있다. 실제로 의약품과 의료기기를 포함한 세계 바이오헬스 시장 규모는 2024년 2조 6,000억 달러(약 2,934조원)에 이를 것으로 전망되며 이는 반도체․화학제품․자동차 등 우리나라 주력 수출산업의 세계 시장을 모두 합친 규모보다 크다. 또한 바이오헬스 산업은 아직 태동기에 있는 산업으로 기술선점에 따른 시장지배효과가 커 정보기술(IT)에 이어 우리나라 경제를 책임질 차세대 먹거리로 부각되고 있다. 반도체, 전자, 자동차, 조선, 철강 등 우리나라 주력산업의 국제 경쟁력이 앞으로 10년도 채 유지되지 못할 것이라는 주요 전문가들의 예상에 따라 글로벌 산업 경쟁력 확보를 기술 선점이 어느 때 보다 시급한 시점이라고 할 수 있다. 또한 모든 사람들이 가장 바라는 소망이 건강과 장수이므로 산업의 중요성은 한층 배가 된다. 이에 본 장에서는 바이오경제 시대에 다가올 변화와 우리나라가 글로벌 시장 선점을 위해 주목해야 할 분야에 대해 살펴보도록 하겠다.

2. 미래 바이오헬스 시장 지형의 변화

가. 바이오헬스 기술의 패러다임 변화와 기회

바이오경제시대를 촉진하는 주요 환경요소로는 ʻ과학기술의 발전ʼ, ʻ산업 구조의 질적 변화ʼ, ʻ세계 경제 질서 개편ʼ, ʻ인구 고령화ʼ, ʻ자원과 환경 문제 확대ʼ 등 다섯 가지 환경변화를 들 수 있다. 이러한 주요 환경 변화 중에서 바이오경제 시대에 바이오헬스 산업의 측면에서 대응해야 하는 가장 중요한 환경 변화는 범세계적인 고령화와 과학기술의 발전으로 압축할 수 있다. 인구의 고령화로 인한 만성질환의 증가와 신의료기술의 확산으로 의료비용이 급격히 증가하고 있으며, 바이오기술 뿐 아니라 ICT 기술 등 주변기술의 획기적인 발전으로 기존 바이오헬스 산업의 영역이 확장되어 ʻ건강ʼ이라는 요소가 새로운 경제성장의 원동력이 되는 시대가 도래하고 있다.

이러한 바이오헬스 기술의 패러다임 변화와 관련하여 Christensen(2008)은 ʻ직관의학ʼ에서 ʻ경험의학ʼ으로 변화했던 의학이 앞으로는 ʻ정밀의학ʼ으로 변화할 것이라고 예견했으며 Galas와 Hood(2009), Auffray외(2010)는 미래의료는 ʻ맞춤(Personalized)ʼ, ʻ예측(Predictive)ʼ, ʻ예방(Preventive)ʼ, ʻ참여(Participatory)ʼ의 ʻ4P의학ʼ으로 발전할 것으로 내다봤다. 우리나라에서는 이러한 변화를 ʻ예방과 관리를 통한 건강수명 연장ʼ을 주요 골자로 하는 ʻ헬스케어 3.0ʼ으로 명명(고유상 외, 2012) 하고, ʻ예방 및 건강관리ʼ, ʻ맞춤 치료ʼ, ʻ진단과 치료의 미세화ʼ, ʻ환자 중심화ʼ 등의 변화를 예측한 바 있다.

[표 1-2-1] 바이오 헬스 기술 패러다임의 변화

|

문헌 |

바이오 헬스 기술 패러다임의 변화 내용 |

|

Cristensen 외(2008) |

직관의학 → 경험의학 → 정밀의학 |

|

Galas & Hood(2009), Auffray 외(2010) |

4P의료 : 맞춤(Personalized), 예측(Predictive), 예방(Preventive), 참여(Participatory) |

|

고유상 외(2012) |

전염병 예방(헬스케어 1.0) → 질병치료로 인한 기대수명 연장 (헬스케어 2.0) → 예방과 관리를 통한 건강수명의 연장(헬스케어 3.0) |

나. 국․내외 바이오헬스 미래기술 대응 현황

우리나라를 포함한 주요국들은 패러다임 변화에 맞춰 글로벌 시장을 선점하기 위한 노력을 아끼지 않고 있다. 미국은 ʻ국가 바이오 경제 청사진(National Bioeconomy Blueprint, 2012)ʼ을 통해 합성생물학(Synthetic biology), 프로테오믹스, 생물정보기술 등 미래유망기술육성을 위한 계획을 마련하여 추진 중에 있다. 또한 빅데이터(Big data) 이니셔티브(2012), 뇌연구(Brain) 이니셔티브(2013), 정밀의학(Precision medicine) 이니셔티브(2015) 등의 대형 중장기 투자전략 마련을 통해 글로벌 시장 선점을 위한 미래기술개발에 적극적으로 나서고 있다.

유럽은 차세대 백신, 의약품 및 치료제 개발을 목표로 하는 민관합작 신약개발 프로그램인 ʻ개인 맞춤형 헬스케어 패키지 개발(IMI2, Second Innovation Medicines Initiative)ʼ을 위해 32.7억 유로, ʻHorizon 2020(2014~020)ʼ의 빅데이터 분야 연구에 향후 5년간(2016~020) 약 25억 유로를 투자할 예정이다. 특히 영국은 암 또는 희귀질환 분야의 유전체 기반 진단 치료 향상을 목표로 2012년부터 2017년까지 3억 파운드가 투자되는 ʻ10만 게놈 프로젝트ʼ를 진행하고 있다.

일본은 바이오헬스 분야 기술개발을 강화하고자 의료분야 연구개발의 사령탑인 ʻ일본의료연구개발기구ʼ를 설립(2015.4)하였으며, ʻ재생의료 실현화 하이웨이 구상 프로젝트ʼ에 164억 엔을 투자하고 뇌과학 분야 투자를 강화하는 등 바이오헬스 분야 시장 선점을 위한 노력을 계속하고 있다.

우리나라 또한 미래창조과학부, 산업통상자원부, 보건복지부, 식품의약품안전처를 중심으로 ʻ바이오헬스 미래 신산업 육성 전략ʼ(2015.3)을 발표하고, ʻ바이오의약품ʼ, ʻ의료기기ʼ 등 글로벌 시장 선점이 가능한 분야에 2015년 한 해 동안 총 3,400억 원을 투자하는 등 아직 태동기인 바이오헬스 분야 글로벌 시장 선점을 위해 박차를 가하고 있다.

3. 글로벌 시장 선점을 위한 미래기술

보건복지부는 건강에 대한 다양한 국민요구 충족과 글로벌 보건의료 기술 및 산업발전 선도를 위한 미래기술발굴을 목적으로 한 기획연구를 진행한 바 있다. 기획연구를 통해 약 100여명의 바이오헬스 관련 전문가들의 집단 지성을 활용하여 2030년 경 실현 가능한 미래유망기술을 도출하였다. 글로벌 시장 선점을 위한 미래기술 도출을 위해 기획연구에서 도출된 미래유망기술 중 경제적 파급효과가 크고 국내 기술 확보 가능성이 높은 기술을 선별하고, 국․내외 바이오헬스 미래유망기술 예측 보고서에서 제시한 미래유망기술을 참고하여 글로벌 시장 선점을 위한 8대 미래기술을 도출하였다. 이에 관한 설명은 아래와 같다.

가. 개인맞춤형 예방의학의 실현 : 정밀의료(Precision Medicine)기술

유전체 분석 기술, 생물정보학(Bioinformatics) 기반의 초고속 생체 정보 처리 알고리즘 등 차세대 생명공학기술의 발전에 따라 가까운 미래에 개인의 유전적(Genetic) 특징 및 임상 정보, 생활환경 및 습관(Lifelog) 정보 등에 기반 하여 환자에게 최적의 맞춤형 질병 예방 및 치료가 이루어지는 정밀의료가 현실화 될 것이다. 정밀의료가 현실화 되면 분자 수준에서 질병의 원인을 정확히 진단하여 꼭 필요한 약제만을 사용함으로 인해 약제비용을 크게 절감할 수 있으며 환자는 불필요한 약제에서 오는 부작용을 최소화 할 수 있을 것이다. 또한 개인 건강정보의 지속적 수집과 장기 추적을 통해 발병위험, 예후, 재발 가능성 등을 예측하여 치료 중심에서 예방 중심의 헬스케어 체계를 실현할 수 있을 것이다. 정밀의료와 관련하여 유전체/단백체 기반 분자 진단기술, 유전체 스크리닝 기술, 신약개발에서의 유전체 분자 단위 정보 응용 기술, 의료정보 플랫폼 구축 기술 등의 시장성이 밝을 것으로 예상되며 시장조사기관 KellySciPub research에 따르면 글로벌 맞춤의료 시장은 2019년 600억 달러(약70조원)에 달할 것으로 예측된 바 있다.

나. 재생의료(regenerative medicine) 기술

오늘날 의료기술의 놀랄 만한 발전에도 불구하고 아직도 수많은 환자들이 난치성 질환으로 고통을 받고 있다. 미래에는 질병, 사고, 노령화 등으로 손상된 세포, 조직 및 장기의 형태 및 기능을 근원적으로 복원하는 기술인 재생의료기술을 통해 난치 질환을 근본적으로 치료하는 새로운 패러다임의 시대가 도래 할 것이다. Frost & Sullivan(2015)에 따르면 재생의료 시장은 매년 23%씩 성장하여 오는 2020년에는 675억 달러(약 80조 4천억 원)의 시장 규모를 형성할 것으로 예상되었다. 재생의료의 핵심기술로는 줄기세포, 생체소재(biomaterials), 조직공학(tissue engineering)기술이 있으며, 특히 유도만능 줄기세포(induced Pluripotent Stem Cells, iPS)기술과 이종 이식(xenotransplantation)기술의 파급력과 시장성이 클 것으로 예상된다. 분화가 끝난 체세포를 분화 이전의 세포 단계로 되돌려 만능성을 유도시킨 유도만능 줄기세포(induced Pluripotent Stem Cells, iPS)기술을 활용하면 자신의 세포를 이용하여 면역 거부반응이 없는 맞춤형 세포치료제 개발이 가능하다. 또한 직접 사람의 질병 모델의 제작이 가능하여 기존의 동물 모델을 이용하는 것보다 안전성과 효율성을 크게 향상시킨 drug screening platform의 개발이 가능해 지며 이는 신약개발 분야에 큰 파급효과를 가져올 것으로 기대된다. 이종 이식의 경우 유전자 편집기술의 발전에 힘입어 최근 미국 하버드 대학 의과대학 연구팀이 돼지 장기의 인간 이식을 가로막는 요인 중 하나인 돼지 내인성 레트로바이러스(PERV:porcine endogenous retrovirus)를 지닌 DNA염기서열을 유전자 가위(CHRISPER-Cas9)로 잘라내는데 성공하는 등 현실화가 한 단계 더 가까이 다가왔다. 이를 통해 가까운 미래에 돼지 등 동물의 장기를 사람에 이식하는 이종이식의 길이 열릴 것으로 예상되며 당뇨병, 각막 질환 등 난치질환 환자의 고통을 해결해 줄 수 있을 것으로 기대된다.

다. 시공초월 의료서비스(Ubiquitous healthcare technology)

u-health는 물리적으로 떨어져 있는 환자를 ICT 기술을 활용하여 원격으로 진단/치료하는 일련의 활동 뿐 아니라 일상적인 생활 속에서 건강에 관련된 신호 등을 수집 분석하여 상시적으로 건강을 관리하는 새로운 의료 패러다임을 포함한다. 즉 현재 병원과 의사를 중심으로 단절적으로 이루어지던 의료가 생활 속으로 스며들어 ʻ지속적이며 상시적 관리ʼ라는 의료시스템 전반에 혁명적인 변화를 유도할 수 있는 기술이다. 15년 이상 많은 논란에도 불구하고 아직 크게 발전하지 못하고 있는 것은 이렇게 사회 전반적인 시스템 변화가 수반되어야 하기 때문이다. 그러나 이러한 변화는 인구 고령화와 폭발적으로 증가하고 있는 의료비 문제 등으로 이미 거스를 수 없는 대세이며 이에 대한 깊은 고민과 사회적인 합의가 필요한 부분이다. 따라서 u-health는 치료의 질을 향상시키는 한편 비용 절감이라는 두 마리 토끼를 잡을 수 있는 유일한 대안으로 제시되고 있으며 글로벌 시장조사업체 IHS 테크놀로지에 따르면 비용 절감과 의료 서비스 향상을 위해 의료기관이 원격통신 기술 및 모니터링 기술사용을 늘리면서 세계 원격의료 기기 및 서비스 시장의 매출이 2013년 4억 4,060만 달러(4,847억 원)에서 2018년에는 45억 달러(4조 9,500억 원)로, 원격의료 서비스를 사용하는 환자 수도 2013년 35만 명 이하에서 2018년 700만 명으로 증가할 것으로 예상 된 바 있다.

라. 실시간 건강모니터링 : 체외진단(In Vitro Diagnostics) 기기

미래에는 ICT 기술 및 상시 진단기기의 발달과 급속히 늘어나는 의료비문제로 인한 질병 예방 중요성의 증대에 따라 현재 개인 주도적으로 이루어지는 건강관리가 사회 주도적 건강관리 시스템으로 변화할 것이다. 이에 개인의 건강모니터링과 적시 관리가 일상화 되며 개인의 건강관리에 대한 사회적 책임 또한 확산될 것이다. 이에 따라 생활상의 복합적 생체정보를 실시간으로 측정할 수 있는 체외진단기기의 수요 또한 크게 증가할 것으로 예상된다. Frost & Sullivan 한국지사는 2013년 473억 달러(52조 300억 원)이던 체외진단기기 시장이 오는 2017년에는 626억 달러(68조 8,600억 원)에 달할 것으로 예측했다. 미래의 체외진단기기는 단순히 건강정보를 확인하는 수준에서 벗어나 사물인터넷(IoT) 및 빅데이터 기술과 연동되어 분석된 개인의 건강정보를 의료기관 등에 전송하고 실시간으로 피드백 받을 수 있는 종합 건강관리 시스템으로 발전할 것으로 예상된다. 이에 빅데이터를 활용한 통합의료정보 시스템 등 연관 기술의 발전도 함께 염두에 두어야 할 것이다.

마. 맞춤형 장기 생산 : 바이오프린팅(Bio printing)

3D 프린터를 이용한 바이오프린팅 기술은 현재 가상 시뮬레이션을 통한 수술 시간 단축 및 성공률 향상, 보청기, 틀니, 의족 등 개인 맞춤형 의료보형물 제작 등에 제한적으로 사용되고 있지만, 앞으로 그 범위는 무궁무진하게 확대될 것이다. 미래에는 내부가 복잡한 심장이나 간, 혈관 등을 프린팅 할 수 있는 기술이 개발될 것이며 이런 변화로 인해 뼈나 장기를 병원의 필요에 따라 생산하는 시대가 올 것이다. 이렇게 바이오프린팅은 기존 보형물 등을 통한 수술의 단점인 이식 거부반응 등을 피할 수 있고 간이나 신장 등 장기 부족 문제를 해결할 수 있는 혁신적인 대안으로 부상하고 있다. 최근 급성장 중인 바이오 프린팅 산업은 2018년에는 글로벌 시장규모가 40조원에 이를 것으로 추산되고 있다.

바. 의료기술과 로봇기술의 융합 : 의료로봇(Medical Robot)

정확한 진단과 최소 침습치료, 그리고 체계적 재활을 통한 회복은 질병극복이라는 과제 앞에서 모두가 지향하는 바이며, 이러한 지향점이 로봇공학의 발전과 함께 현실로 다가오고 있다. 캡슐형 내시경 로봇과 혈관 내에 주사 가능한 마이크로 로봇을 통해 정확한 진단과 병변 제거가 가능할 것이며 수술 로봇의 도움을 받아 최소 침습의 정밀한 수술을 수행할 수 있을 것이다. 또한 뇌자극 시스템, 외골격 시스템, 착용 로봇 등 재활로봇은 질병, 사고, 노화 등으로 심각한 부상을 입은 사람들의 회복에 큰 도움이 될 것이며 이를 통해 일반인 보다 신체적 기능이 월등한 장애인의 탄생도 가능 할 것이다. 최근 시장조사기관 마켓앤마켓은 2013년 17억 8,100만 달러(약2조원)이던 세계 의료로봇시장이 5년간 연평균 16.1% 성장해 오는 2018년에는 37억 6400만 달러(약 4조 1,400억 원)에 이를 것으로 예측했다.

사. ʻ소우주ʼ 비밀에 대한 탐구 : 뇌과학 기술

뇌연구는 과학계의 미개척 분야 중 하나로 소우주인 뇌의 신비를 밝히는 일은 20세기 달 탐사에 비견되는 21세기 과학계의 최대 관심 주제이다. 특히 고령화 사회에 진입하면서 증가하고 있는 난치성 질환인 뇌졸중, 파킨슨병, 알츠하이머 등 퇴행성 뇌신경질환의 병인이 정확히 밝혀져 있지 않고 조현병을 포함한 중증 정신질환의 유병율도 높아지고 있어 미래 건강사회 구현에 커다란 장애물이 될 것으로 예상되고 있다. 실제로 뇌질환의 세계의료시장 규모는 2007년 150조 원에 이르렀고, 매년 8.7%로 가파른 성장을 보이고 있다. 뇌질환 의약품 시장은 120조 원으로 전체 의약품 시장의 15.3%에 달하며, 뇌질환으로 발생하는 직․간접적 경제적 비용은 전 세계적으로 2,000조원으로 추정되고 있다.

미래에는 뇌의학 및 뇌공학 기술의 발전으로 이러한 뇌신경질환의 근본적인 치료가 가능할 것으로 예상된다. 뇌지도 작성을 통해 뇌 기능의 원리가 밝혀지게 되면 뇌 기능 향상이나 뇌질환 진단. 치료제 개발로 이어지는 것은 물론이고 다양한 융합기술을 통해 미래 산업의 새로운 패러다임을 제시할 수 있을 것이다. 뇌과학은 기초과학, 의학, 공학, 심리학 등 다양한 분야와 연관돼 있어 뇌신경생물학, 뇌질환, 뇌인지, 뇌공학 등 다양한 융합연구를 가속화 할 것이다. 대표적인 예로 뇌-IT 융합 기술인 BMI(뇌․기계인터페이스)나 BCI(뇌․컴퓨터 인터페이스) 기술이 있으며, 이러한 기술은 두뇌에서 나오는 전기적 신호인 뇌파를 컴퓨터나 다양한 기기와 직접 연결해 신체를 사용하지 않고 제어하는 것으로 생각만으로 의료보조기기를 조종하거나 터치 없이 스마트폰 등 휴대기기나 웨어러블 기를 작동시키는데 활용될 수 있다. 이러한 기술이 상용화 될 경우 신체마비 등을 겪는 난치성 질환 환자 등에게 큰 도움이 될 것이며 통신, 엔터테인먼트, 컴퓨터 산업 등 관련 산업에도 큰 파급효과를 불러올 것으로 예상된다.

아. 암 완치 시대의 도래 : 항암 면역치료제(Cancer Immunotherapy)

면역세포 치료는 현재 암 치료에 이용되는 외과적 수술과 방사선 조사, 항암제 등과 더불어 ʻ제4의 치료법ʼ으로 자리 잡을 가능성이 높은 분야다. 미국 과학학술지 사이언스는 2013년 환자 스스로 암을 물리치게 만드는 면역항암제의 획기적 방법 때문에 ʻ가장 주목할 연구ʼ 분야로 꼽은 바 있다. 항암 면역치료는 환자 자신의 면역체계를 이용해 몸 안에 존재하는 암 세포를 제거하기 때문에 부작용이 적고, 면역 시스템의 기억 기능은 암의 재발이나 전이를 방지하여 기존의 약물 치료와 비교할 때 상당한 장점으로 인식되고 있다. 이에 항체를 포함하는 면역 치료제들은 기존의 약물치료 위주의 항암제 시장의 판도를 바꾸고 앞으로 15년에서 20년 내에 항암제 분야를 주도할 것으로 전망된다. 헬스케어 시장조사기관인 Decision Resources에 따르면 항암 면역치료제 세계 시장은 2012년 11억 달러(1조 2,100억 원)에서 2022년 90억 달러(9조 9,000억 원) 규모로 성장할 것으로 예측되고 있다.

4. 글로벌 시장 선점을 위한 미래기술 육성을 위한 제언

바이오경제 시대의 도래와 더불어 태동기인 바이오헬스 시장 선점을 위한 각국의 치열한 경쟁이 시작되었다. 바이오헬스 기술은 기술수명주기가 길고 ICT 등 다른 기술과의 융․복합을 통한 기술 활용 범위의 확대가 용이하여 시장 선점에 따른 수익체증효과를 얻는 것이 무엇보다 중요하다. 이를 위해 시장 수요 중심의 유망기술 아이템을 발굴하고, 발굴된 아이템은 ʻ기술개발-임상-인허가 사업화ʼ의 R&D 전주기를 포함하는 패키지형 프로젝트로 지원될 필요가 있다. 우리나라의 경우 국가 R&D 투자액의 절대 규모가 선진국에 비해 상대적으로 작아 유망기술 아이템을 중심으로 선택과 집중 전략을 추진하고 민간 투자를 확대 할 수 있도록 노력해야 한다. 또한 국․내외 인허가를 신속히 밟을 수 있는 자금 지원의 확대, 불합리한 규제의 완화, 기술개발 인력 양성 계획 수립 등 기술 개발 촉진을 위한 환경적인 측면도 적극적으로 검토되어야 하겠다.

1. 정책의 변화

전 세계적으로 인구 고령화와 만성질환의 증가로 의료비용에 대한 정부의 지출 문제가 대두되고 있다. 미국은 2012년 총 GDP의 17%였던 의료비용 지출이 2023에는 23%로 증가할 전망이며, 유럽의 경우 프랑스 성인 13%, 영국 성인 6%는 의료비용 충당에 어려움을 겪고 있으며, 인도는 의료비용의 지출이 빈곤의 주요 원인으로 작용하는 것으로 분석되고 있다. 또한 향후에는 만성질환이 헬스케어 지출의 75%를 차지할 것으로 예상되며, 이에 Ernst & Young은 2030년까지 전 세계 GDP 중 47조 달러의 경제적 손실이 발생할 것으로 전망하고 있다. 선진국들은 국자재정 확보를 위해, 앞 다투어 의료비용의 효율화와 절감에 대한 정책을 추진하고 의료패러다임의 전환에 집중하고 있다.

특히, BT-IT-NT 융복합 기술의 급속한 발전은 질병 치료 방법에 대한 새로운 개념 도입을 촉진하였으며, 사후대처 방식인 현재의 치료방법에서 탈피하여 예방의학과 개인맞춤형 의료를 통한 바이오 의료기술 및 의료서비스의 패러다임 전환을 가져오고 있다. 미국에서는 이러한 새로운 패러다임을 접목한 헬스케어 산업 육성을 통해 국민의 삶의 질을 높이는 동시에 의료비 재정을 절감할 수 있는 ʻ오바마케어(Obama Care)ʼ, ʻ정밀의학계획(Precision medicine initiative, 2015.1.)ʼ 등의 정책을 추진하고 있다.

2010년 3월 승인된 오바마케어(Obama Care)는 2014년 1월부터 본격 시행에 들어갔다. 이에 따라 상대적으로 의료재정의 부담을 줄일 수 있는 바이오시밀러에 대한 관심이 증가하였다. 이러한 이유로 최근 글로벌 제약업체 노바티스의 자회사인 산도즈(Sandoz)의 바이오시밀러 제품 ʻ작시오(Zarxio)ʼ가 최초로 美 FDA 승인을 취득(2015.3)하였으며, 향후 후속 제품 승인도 이어질 전망이어서, 바이오시밀러 시장 확대에 대한 기대감이 커지고 있다.

또한, 개인 유전자, 환경 및 생활양식 등의 개인차가 질병 예방 및 치료에 중요하게 작용하기 때문에 개인 맞춤형 의학의 확대를 지원하는 ʻ정밀의학계획 Precision medicine initiative, 2015.1.)ʼ을 추진하는 등 의료 패러다임 변화를 주도하기 위한 정책이 강화되고 있으며, 이러한 미국 정부의 의료혁신 정책은 시장에 즉각 반영되어 관련 산업의 新성장 기회를 형성하고 있다.

2. 융합에 의한 신사업 기회

미국정부의 정책기조는 융합 헬스케어 제품에 대한 규제 완화로 이어지고 있으며, 관련된 제품이 본격적으로 시장에 출시될 수 있도록 환경을 조성하고 있다. 대표적인 예로 美 FDA에서 그동안 모바일 의료 앱을 의료기기로 분류하고 규제하였으나 최근 시책을 완화하여 실제 건강에 위협을 주지 않는 수준이라면 규제를 하지 않기로 하는 새로운 가이드라인을 발표하였다(2015.2.). 이에 따라 최초로 의료용 모바일 어플리케이션(Dexcom SHARE system)이 FDA 승인을 취득하였고, 이는 향후 디지털 의료기기/서비스 시장이 급속도로 성장 할 수 있는 환경을 제공하였다고 볼 수 있다.

2013년 미국 벤처캐피털협회가 600명의 벤처투자자 및 기업 CEO를 대상으로 한 향후 투자 전망에 따르면, 창업 투자에 유망한 분야로 최첨단 ICT 기술을 활용한 원격의료 및 건강관리 등 디지털 헬스(Digital Health)분야를 유망 분야로 전망하고 있으며, 건강관리 관련 소비 지원(Health consumer engagement), 생체정보 측정 및 개인 건강관리기기‧서비스(Personal health tools and tracking), 병원 의무기록‧저장 및 활용 EMR/HER, 병원업무관리 등 4분야를 주요 분야로 선정하였다. 이로 인해 2013년 대비 2014년 미국 내 디지털헬스 분야 스타트업의 투자 규모가 125% 증가하였다.

시장의 높은 성장률에 따라 기존 헬스케어 기업과 신규 진입기업 간의 경쟁은 가속화 될 것으로 보이며, 특히 IT업체는 데이터 분석 처리에 대한 문제를 제기하며 헬스케어 시장에 지속적으로 진출할 전망이며, 유통업체와 식품업체는 건강기능식품시장 진입을 위한 연구에 주력할 것으로 보인다.

결국, 향후 헬스케어 시장은 산업 간의 융합을 통해 시장의 경계가 사라지고 하나의 시장으로 통합될 것으로 보인다. 미국 정부는 원격의료 관련 지원정책을 지속적으로 발표하고 디지털 의료 서비스에 대한 의료수가 체계를 적극적으로 마련하고 있으며 이에 따라 IT 기업의 디지털병원 플랫폼 사업 혹은 모바일 웰니스 기기에 대한 진출이 최근 몇 년 사이에 하나의 메가트렌드로 자리 잡고 있다.

또한, 의약품, 기기, 헬스서비스 기업 등이 경계 없이 하나의 시장에서 경쟁하는 구도가 만들어짐에 따라, 새로운 창업 기회가 더 빠르게 증가하고 있으며, 향후 미국의 헬스케어 시장은 기존 IT 및 제약기업 뿐만 아니라 스포츠·의류업체, 유통·물류업체, 통신업체 등 미국 내 대부분의 산업과 연관된 하나의 경제 체제가 될 것으로 예상된다.

출처 : 생명공학정책연구센터, 2015

[그림 1-3-1] 미국의 헬스케어 사업 시장의 신시장 창출 기회(2013~2014)

그 예로 기존 제약기업 외에 Google 등 IT기업이 진단/의료서비스 시장 진입을 가속화하고 있고, 기존에 의료서비스(유전체 진단) 영역 기업들은 비즈니스 과정에서 축적된 유전체 정보를 바탕으로 맞춤의약품을 개발하는 등 새로운 형태의 비즈니스 진출 현상이 나타나고 있다. 특히 Google은 자회사로 설립한 ʻGoolge Venturesʼ를 통해 유전체 분야의 투자뿐만 아니라 바이오헬스분야에 대한 투자 비중이 급격히 증가(2013년 6% → 2014년 36%)하고 있다. 이외에도 Apple, Microsoft 등의 대표적인 IT기업들이 모바일 헬스케어기기 및 헬스서비스를 통해 본격적으로 시장에 진출하고 있다.

[표 1-3-1] 구글 벤처스의 투자 포트폴리오(2013~2014)

|

2013년 |

소비자 인터넷 |

모바일 |

전자상거래 |

기업 및 데이터 |

생명과학 |

에너지 |

|

33% |

28% |

18% |

11% |

6% |

4% |

|

|

2014년 |

생명과학 |

모바일 |

기업 및 데이터 |

소비자 |

전자상거래 |

|

|

36% |

27% |

24% |

8% |

5% |

||

출처 : 생명공학정책연구센터 분석자료, 2015

반대로 기존 제약업체들은 정부정책의 변화 및 시장 패러다임의 변화를 인지하고, 의약품 판매 일변도의 판매 전략을 수정하여 의약품과 함께 환자들에게 다양한 의료제품과 의료서비스를 제공하는 패키지 형태의 비즈니스로 변화를 꾀하고 있다. 이를 통해 제약사는 치료와 결과의 통합적 관리를 통해 효율성을 향상하고 자체 의약품의 효과를 입증할 수 있는 데이터 축적이 가능할 것으로 보이며, 빅데이터 기반의 디지털 분석법, 자동화 등의 도입은 신약의 개발 속도와 효율성을 향상시켜 시장에서 유리한 위치를 선점할 수 있는 필수적인 요소로 자리 잡고 있다.

3. 바이오분야 신사업 전망

헬스케어 산업은 모바일‧소셜 헬스 솔루션 개발로 점차 일생생활과 연계될 전망이다. 특히 가트너(Gartner), 맥킨지(McKinsey) 등에서는 모두 사물인터넷(IoT) 시장에서 헬스케어가 차지하는 비중이 가장 주요할 것으로 전망하고 있다. 특히 가트너(Gartner)는 2020년 헬스케어 영역이 전체 사물인터넷 시장의 15%를 차지, 제조업과 함께 가장 높은 부가가치를 창출할 것으로 분석하였다.

그리고 스마트폰 사용자 수가 증가하고 사물인터넷이 급속히 발달하는 환경에서 고령화시대의 건강관리 수요가 함께 급증하면서 모바일 헬스케어 디바이스 시장은 크게 성장할 것으로 예측되고 있다. Markets&Markets의 2013년 산업분석 보고서를 보면 글로벌 모바일 헬스케어 시장은 2013년 63.4억 달러에서 연평균 26.7%로 성장하여 2018년 207억 달러 규모로 높은 성장을 기록할 것으로 전망하고 있다.

출처 : Markets and markets, Mobile Health Apps & Solutions Market worth $20.7 Billion by 2018, 2013

[그림 1-3-2] 지역별 모바일 헬스케어 시장 성장률(2013~2018년)

Ernst&Young의 ʻMegatrend 2015 보고서ʼ에서도 현재 2만개 이상의 헬스케어 관련 스마트폰 앱이 출시되어 있고, 향후에는 더 많은 앱이 출시될 것으로 예측하고 있으며, 글로벌 모바일 헬스케어 및 센서 시장은 2013년부터 2018년까지 연평균 40%에 달하는 성장률을 기록하고, 소셜미디어를 통해 생산되는 헬스케어 데이터가 현재 50페타바이트(Petabyte)에서 2020년에는 25,000페타바이트로 급증할 것으로 예상하고 있다. 또한 헬스케어 시장은 빅데이터와 융합하면서 전 세계 헬스케어 분석시장은 2012년부터 2017년까지 연평균 23.7%로 성장할 것으로 보고 있으며, 곧 도래할 것으로 예상되는 개인맞춤의약 시대에는 개인 유전체 분석 비용이 1천 달러 이하로 감소하고 개인맞춤의약 진단시장이 2013년부터 2018년까지 두 자리 수 이상의 성장률을 기록할 것으로 예상하고 있다.

4. 국내 바이오 산업 현황과 미래전망

2015년 한미약품은 총 6조 5천억 원 규모의 기술이전을 진행했으며 삼성바이오로직스와 셀트리온은 각각 바이오시밀러인 엔브렐과 램시마주 등의 판매 허가를 획득했다. 2018년 삼성바이오로직스가 바이오시밀러 생산을 위한 제3공장을 완공 하게 되면 세계 2위의 생산시설을 갖추게 된다. 이 같은 국내 바이오시밀러 기업들의 성과는 국내 바이오시밀러 시장 확대로 이어져 2012년 7천만 달러에서 2019년 1.2억 달러(CAGR 7.8%) 규모 이상의 성장이 전망된다. 2015년 바이로메드는 미국 유전자치료제 바이오기업인 블루버드바이오에 570억 원 규모의 기술 수출 성과를 냈다. 이 성과들은 국내 바이오기업의 기술력이 세계적인 수준임을 다시 한 번 입증하였으며 국내 기업들의 지속적인 성과 창출은 바이오산업 생태계의 경쟁력을 더욱 강화 시키고 있다.

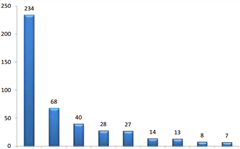

이와 같은 국내 바이오 산업의 성장으로 몇 년 사이에 바이오분야에 대한 투자가 급격하게 증가하고 있는 추세이다. 한국벤처케피탈협회에서 발행한 2015 Yearbook에 의하면 2013년 대비 2014년 벤처캐피탈 신규투자는 두 배 이상이 증가하였다. 바이오벤처 기업은 지속적으로 성장하여 코스닥 기술특례 상장기업수(누적)가 2005년 2개에서 2014년 14개로 증가하였고 코스닥 내에서 바이오벤처 시가총액의 비중이 2004년 3.6%에서 2014년 13.7%로 3.8배 증가하였다. 이러한 트랜드에 가장 민감한 벤처케피탈은 IT제조(1,705억원), IT서비스(1,483억원)보다 더 많은 금액인 2,530억 원을 바이오‧의료분야에 투자하였다. 특히, 최근에는 예전의 바이오벤처 일변도에서 벗어나 디지털과 융합된 새로운 바이오 비즈니스 분야에도 투자가 집중되고 있다.

[표 1-3-2] 2014년 벤처캐피탈 신규 투자의 업종별 현황

|

구분 |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

|

|

ICT 제조 |

업체수(개사) |

89 |

88 |

102 |

99 |

86 |

|

투자금액(억원) |

1,860 |

1,754 |

2,099 |

2,955 |

1,951 |

|

|

ICT서비스 |

업체수(개사) |

53 |

58 |

83 |

106 |

153 |

|

투자금액(억원) |

804 |

892 |

918 |

1,553 |

1,913 |

|

|

전기/기계/장비 |

업체수(개사) |

95 |

103 |

98 |

105 |

86 |

|

투자금액(억원) |

2,141 |

2,966 |

2,433 |

2,297 |

1,560 |

|

|

화학/소재 |

업체수(개사) |

51 |

51 |

53 |

45 |

47 |

|

투자금액(억원) |

1,064 |

1,266 |

1,395 |

989 |

827 |

|

|

바이오/의료 |

업체수(개사) |

40 |

43 |

59 |

63 |

87 |

|

투자금액(억원) |

840 |

933 |

1,052 |

1,463 |

2,928 |

|

|

영상/공연/음반 |

업체수(개사) |

140 |

150 |

158 |

159 |

208 |

|

투자금액(억원) |

1,733 |

2,083 |

2,360 |

1,963 |

2,790 |

|

|

게임 |

업체수(개사) |

47 |

61 |

91 |

106 |

137 |

|

투자금액(억원) |

945 |

1,017 |

1,126 |

940 |

1,762 |

|

|

유통/서비스 |

업체수(개사) |

44 |

57 |

56 |

79 |

119 |

|

투자금액(억원) |

954 |

1,270 |

608 |

1,092 |

2,046 |

|

|

기타 |

업체수(개사) |

33 |

27 |

20 |

36 |

38 |

|

투자금액(억원) |

569 |

427 |

342 |

593 |

616 |

|

|

합계 |

업체수(개사) |

560 |

613 |

688 |

755 |

901 |

|

투자금액(억원) |

10,910 |

12,608 |

12,333 |

13,845 |

16,393 |

|

출처 : 2015 KVCA Yearbook, 한국벤처캐피탈협회, 2015

국내 건강관련 애플리케이션 및 헬스케어 산업은 주로 삼성전자, LG전자, SK텔레콤 등 스마트폰 제조사와 통신사들을 중심으로 선점되고 있다. 이들 회사들은 모바일헬스케어 산업을 미래의 신수종사업으로 선정하고, 대대적인 투자를 감행하고 있다. LG전자는 애플리케이션과 연동되는 개인의 식생활 및 건강상태를 관리할 수 있는 헬스워치를 시장에 선보였으며 삼성전자는 갤럭시S4 시리즈에 S헬스 기능을 탑재하고 갤럭시 기어 시리즈와 함께 사용자의 건강 상태와 주변 환경을 인지할 수 있도록 하였다. SK텔레콤은 ICT기반의 스마트 의료 구축사업을 위한 다양한 모바일 솔루션 개발로 B2C 유형의 사업인 헬스온 서비스를 모델화하고 2011년 서울대병원과 합작사인 헬스커넥트를 설립하여 예방, 진단, 치료, 관리를 연계한 차세대 의료서비스모델 개발을 추진 중이다.

정부도 최근에는 헬스케어 산업의 중요성을 인식하고 관련 정책들을 펼치고 있다. 특히 미래부는 2014년 2월 과학기술과 ICT 신산업 육성을 목표로 바이오 헬스 산업을 집중 육성하겠다는 계획을 밝혔다. 미래부는 이 사업을 통해 유아 행동장애(ADHD, 자폐증 등), 청소년 인터넷‧게임 중독 및 비만, 청장년층 질병 자가진단 및 4대 중증질환(암, 심장, 뇌혈관, 난치성질환), 노인성질환(치매 등) 및 노령화(신체노화 등) 대응기술 등으로, 생애 전 단계에 걸쳐 ICT가 국민 건강문제 해결에 기여할 것으로 기대하고 있다.

또한 사물인터넷 헬스케어 서비스와 관련한 실증 사업도 추진 중에 있다. 개방형 사물인터넷 헬스케어 플랫폼을 기반으로 의료기기 업체 등 공급기관과 첨단 의료복합단지‧의료기관 등의 수요기관과 연계한 헬스케어 실증서비스를 추진할 계획이다

하지만, 국내에선 아직 시장 초기 형성 단계로, 직면하고 있는 다양한 문제점이 있다. 디지털-헬스케어 융합산업의 기본적인 문제인 기술 표준화 문제, 개방형 플랫폼의 부재, 보안 및 프라이버시 보호 등과 같은 문제가 있으며, 이를 비롯한 생체정보를 활용해야 하는 헬스케어 분야의 특성상 이와 관련된 보안 및 프라이버시 문제는 더욱 예민한 문제임에 틀림이 없다. 따라서 이러한 환경‧제도적 문제를 해결하고 글로벌 시장에 성공적으로 안착할 수 있는 정부의 정책적 지원이 계속적으로 필요하다. 글로벌 시장 흐름에 맞는 법‧제도의 신속한 제‧개정과 시장수요에 부합한 정부의 R&D 및 시장진출 지원은 국내 헬스케어 생태계를 강화 할 수 있는 좋은 계기가 될 것이다.

1. 국가과학기술심의회

2013년 박근혜 정부가 출범하면서 과학기술 정책과 연구개발 사업 등을 총괄‧조정하는 컨트롤 타워의 역할을 수행하는 ʻʻ국가과학기술심의회ʼʼ (이하 국과심)가 새롭게 출범하였다. 국과심은 과학기술기본법 제9조에 근거하여 1999년 1월 대통령을 위원장으로 설치된 국가과학기술위원회를 거쳐 2011년 3월 상설행정위원회로 개편되었다. 이후 종전의 상설 국과회(사무처+심의회의체)에서 수행하던 과학기술정책 및 R&D 사업 종합‧조정 기능(사무처)이 미래부로 이관되고 최고 심의의결기구로서의 심의회의체 역할 수행을 위한 국과심을 2013년 4월 신설하게 되었다.

[표 1-4-1] 국가과학기술위원회 연혁(1999.1.∼2015.12.)

|

구분 |

제1기 (1999년~2003년) |

제2기 (2004년~2007년) |

제3기 (2008년~2010년) |

제4기 (2011년~2013년.3) |

제5기 ((2013년.3~현재) |

|

특징 |

과학기술정책의 종합·조정체계 구축 |

과기부총리에게 예산 배분‧조정기능 부여 |

BH 중심의 종합·조정체계 구축 |

상설 행정위원회로 독립 |

국가연구개발 투자 효율성 제고 |

|

구성 |

▪위원장: 대통령 ▪부위원장: - ▪위원: 정부(14명), 민간(3→ 10명) |

▪위원장: 대통령 ▪부위원장:과기부총리 ▪위원: 정부(13명), 민간(8명) |

▪위원장: 대통령 ▪부위원장: 교과부 장관 ▪위원: 정부(10명), 민간(13명) |

▪위원장: 장관급 ▪부위원장: - ▪위원: 정부(2명), 민간(7명) |

▪위원장: 국무총리, 공동위원장 ▪부위원장: - ▪위원: 정부(14명), 민간(9명) |

|

산하 기구 |

운영위원회, 특별위원회(2), 전문위원회(3) 협의회(1) |

운영위원회, 특별위원회(2), 전문위원회(2) 협의회(2) |

운영위원회, 분야별 민간 전문위원회(7) 협의회(2) |

운영위원회, 특별위원회(2), 전문위원회(7), 협의회(2) |

운영위원회 특별위원회(4) 전문위원회(9) 협의회(2) |

|

간사 |

과학기술부장관 |

과학기술혁신본부장 |

BH 교육과학문화수석 |

국과위 사무처장 |

미래창조과학부장관 |

국과심의 구성은 위원장(2명)과 위원(23명) 총 25명으로 구성되며 위원장은 국무총리(의장)와 민간 공동위원장(대통령 위촉)으로 구성, 관계부처 장관을 포함한 당연직 13명과 위촉직 민간 위원 10명으로 총 23명으로 구성되어 있다. 이로써 국과심의 위상을 제고하고 민간위원을 통한 전문성을 보강하여 현장의 목소리를 정책에 적극적으로 수용할 수 있는 체계를 갖추게 되었다. 또한 총 9개의 전문위원회 중 생명․의료전문위원회가 구성되어 위원장을 포함하여 16명의 전문위원회 간사위원으로 구성‧운영되고 있다. 생명․의료전문위원회는 생명․보건․의료, 농림․수산․식품 분야 안건의 사전 검토 및 정부 R&D 투자방향 및 기술 분야별 투자전략을 마련하는 기능을 하고 있다.

[그림 1-4-1] 국가과학기술심의회

2. 2016년 R&D분야 예산조정·배분

OECD 경제전망보고서는 한국의 2016년 성장률 전망치를 2015년 6월의 3.6%에서 3.1%로 하향 조정한다고 밝혔고, 2015년 다보스포럼에서는 세계경제가 저성장 시대로 진입하였으며 글로벌 저성장 시대를 맞아 잠재성장률 제고를 위한 R&D 확대 등 해결방안을 모색해야 한다고 밝혔다.3)

이에 2016년도 R&D분야 재원배분은 어려운 재정여건 하에서도 경제 활력을 제고하고 미래를 대비하기 위해 전략적 R&D 투자를 강화하면서, 과감하고 지속적인 R&D 투자 효율화를 통해 생산성을 높이고 책임성을 강화하고자 하였으며 미래성장동력 창출, 기초연구, 중소․중견기업 지원, 재난재해․안전 등에 대한 투자를 확대하였다.

2016년도 정부연구개발사업 예산 배분·조정(안)에 따르면 2016년도 주요 R&D 예산 편성 규모는 전년대비 2,970억 원(2.3%) 감소한 12조 6,380억 원으로 미래성장동력 및 재난재해‧안전 분야의 예산 증가율이 높고, 부처별로는 10개 부처가 전년대비 증액 된 것으로 파악 된다.

2016년도 정부 R&D 예산은 정부 총지출인 386조 4천억 원 중 약 4.9%로 전년 대비 1.1% 증가한 19조 942억 원으로 확정되었다. 이 중 주요 R&D 예산은 12조 8,337억 원(67.2%)이며 기술분야별 R&D 예산은 [표 1-4-4]와 같다.

[표 1-4-2] 2016년 주요 정책 분야별 예산(안)

(단위 : 억 원 %)

|

주요정책 |

’15년 예산 |

’16년(안) |

증 감 |

% |

|

미래성장동력 |

10,530 |

11,423 |

893 |

8.5 |

|

개인 및 집단기초연구 |

10,729 |

11,071 |

342 |

3.2 |

|

중소․중견기업 전용사업 |

13,629 |

13,821 |

192 |

1.4 |

|

재난재해․안전 (감염병대응) |

6,371 (776) |

7,083 (941) |

713 (164) |

11.2 (21.2) |

출처 : 2016년도 정부연구개발사업 예산 배분․조정(안) 국가과학기술심의위원회(2015.7)

[표 1-4-3] 2016년 부처별 주요 R&D 예산(안)

(단위 : 억원 %)

|

구 분 |

’15년 예산 (A) |

’16년 예산안 (B) |

증 감 (B-A) |

|

|

% |

||||

|

주요R&D총액 |

129,350 |

126,380 |

∆2,970 |

∆2.3 |

|

[회계별] |

129,350 |

126,380 |

∆2,970 |

∆2.3 |

|

ㅇ 예산 |

111,116 |

110,089 |

∆1,027 |

∆0.9 |

|

- 일반회계 |

87,433 |

88,790 |

1,357 |

1.6 |

|

- 특별회계 |

23,683 |

21,299 |

∆2,484 |

∆10.1 |

|

ㅇ 기금 |

18,234 |

16,291 |

∆1,943 |

∆10.7 |

|

[부처별] |

129,350 |

126,380 |

∆2,970 |

∆2.3 |

|

미래창조과학부 |

54,848 |

53,983 |

∆865 |

∆1.6 |

|

산업통상자원부 |

32,477 |

30,928 |

∆1,549 |

∆4.8 |

|

중소기업청 |

9,619 |

9,626 |

6 |

0.1 |

|

농촌진흥청 |

4,729 |

4,786 |

56 |

1.2 |

|

해양수산부 |

4,890 |

4,622 |

∆268 |

∆5.5 |

|

보건복지부 |

4,551 |

4,403 |

∆149 |

∆3.3 |

|

국토교통부 |

4,432 |

4,355 |

∆77 |

∆1.7 |

|

교육부 |

3,649 |

3,657 |

8 |

0.2 |

|

환경부 |

2,841 |

2,662 |

∆179 |

∆6.3 |

|

농림축산식품부 |

2,067 |

1,967 |

∆100 |

∆4.8 |

|

기상청 |

1,394 |

1,538 |

144 |

10.3 |

|

산림청 |

879 |

855 |

∆24 |

∆2.8 |

|

식품의약품안전처 |

776 |

780 |

4 |

0.5 |

|

문화체육관광부 |

680 |

732 |

52 |

7.6 |

|

국민안전처 |

709 |

633 |

∆76 |

∆10.7 |

|

원자력안전위원회 |

552 |

568 |

15 |

2.8 |

|

문화재청 |

176 |

177 |

1 |

0.4 |

|

행정자치부 |

57 |

61 |

4 |

6.7 |

|

경찰청 |

22 |

48 |

26 |

118.5 |

출처 : 2016년도 정부연구개발사업 예산 배분․조정(안) 국가과학기술심의위원회(2015.7)

2016년 정부 R&D 예산안 중 R&D분야의 경우 미래성장동력 확충을 위한 창의․선도형 R&D 투자를 확대하여 창의성 기반의 성장동력 및 미래 신산업을 창출하고, R&D 기술사업화 촉진 및 국민 밀착형 R&D 지원을 강화하여 공공 R&D 성과물의 사업 촉진 및 기술력 신장을 통한 중소‧중견기업의 성장을 견인하고자 하였다. 또한 시장수요와 성과에 기반한 R&D 지원시스템 구축으로 시장수요․성과중심으로 개편하고자 하였다.

2016년도 정부의 R&D 투자는 경제혁신 선도, 국민행복 실현, 과학기술 기반 혁신이라는 3가지 중점추진 분야를 제시하고 있으며 특히 과학기술 기반혁신 에서는 창의적 기초연구 및 목적형 융합연구를 확대하고자 기초연구의 비중을 2017년 40%로 확대하고자 하며 문화․전통과학융합 R&D를 개발하고자 한다. 또한 국민행복실현을 위해 인체 감염병 예산을 크게 확대하였다.

바이오 분야의 경우 글로벌 신시장 진출 잠재력이 높은 유망 바이오분야의 전략적 R&D 투자로 선진국과 경쟁 가능한 태동기 바이오의약품(글로벌 신약) 및 의료기기분야의 지원을 확대한다. 또한 농수산업경쟁력 제고를 위해 ICT 융복합을 통한 농가 생산성 증대와 농수산업 경쟁력 제고를 위한 투자를 강화하고 국민의 먹거리 안전 확보를 위해 건강식품 원료 등에 대한 안전․평가기술 등에 지원을 확대한다. 시장개방에 대응하여 작물생산성 제고, 신품종 개발, 연안어업분야 등을 중심으로 식량안보 확보에 집중 지원할 예정이며 초고령화 사회에 대응하기 위해 치매․뇌혈관 장애 극복 기술 및 고령자 등을 위한 사회 인프라 고도화 R&D를 확대하고자 한다.

[표 1-4-4] 2016년 기술분야별 R&D 예산

(단위: 억원)

|

구분 |

’15 |

’16안 |

’16 |

비고 |

|

▪기초·나노 |

22,980 |

21,900 |

21,954 |

· 개인·집단연구 지원(7,364→7,680) |

|

▪에너지·환경 |

24,675 |

23,162 |

23,198 |

· 기후변화대응기술개발(465→528) · C1가스 리파이너리(40→140) |

|

▪우주항공· 해양·생명 |

46,700 |

47,887 |

48,452 |

· 한국형발사체 및 달탐사(2,555→2,692) · 바이오 의료기술개발(1,656→1,949) |

|

▪기계·제조·공정 |

22,783 |

22,532 |

15,164 |

· 기계산업핵심기술개발(784→855) |

|

▪전자·정보 |

26,495 |

24,715 |

24,981 |

· IT·SW융합산업원천기술개발(486→669) |

|

▪기타 |

45,267 |

49,167 |

57,193 |

· 국립대학 인건비 등 |

|

합 계 |

188,900 |

189,363 |

190,942 |

’15년 예산 대비 1.1% 증가 |

출처 : 2016년 예산(안) 기획재정부(2015.9), 2016년도 정부연구개발투자방향 미래부(2015.12)

3. 발전 전망

세계경제가 ʻ생산성 경제ʼ 패러다임에서 ʻ지식경제ʼ 패러다임으로 전환하면서 제조업 기반의 한국경제는 성장의 한계에 도달하였으며 이러한 저성장 시대에서 경기둔화로 인하여 세입 여건은 계속해서 어려울 전망이나 복지수요 및 지방재정 지원 등 지출소요는 지속적으로 증가할 것으로 보인다.

바이오의료분야의 경우 지금까지의 현황은 투자대비 성과가 미흡하고 관련 산업의 발전이 타 산업과 비교해 낮은 편이다. 최근 바이오의약품의 상업적 성과가 나오기는 하였으나 향후 기존의 기술을 갖고 어떻게 창조경제에 기여할 수 있을지 전략적 고민이 필요한 시점이다.

또한 글로벌 바이오 시장의 패러다임 변화와 공공성이 확대되고 있는 위기와 기회의 시점에서 국가과학기술심의회의 역할은 매우 중요하며, 국가연구개발사업에 대한 조정방안 및 제도들이 명확하게 자리 잡고 정교하게 작동되어야 할 것이다. 바이오 경제가 신성장동력으로 창조경제 실현을 뒷받침하고 바이오 R&D를 통한 국민행복이 실현될 수 있도록 효율적인 정책 조정에 국가과학기술심의회가 그 역할을 다할 것이다.

1) MarketLine, 2013

2) 한국산업기술평가관리원, 특허분석을 통한 산업기술분야 메가트렌드 보고서(2012)

3) 정부전망치 3.3%, 한국은행 3.2%, 한국개발연구원(KDI) 3.1%로 전망

1. 개요

OECD는 2009년 바이오기술이 인류가 직면한 4대 난제 해결과 성장동력 창출의 핵심 기술로서 주목받고 있으며, 바이오기술이 타 기술들과 융합을 지속하여 2030년경에 글로벌 경제에 대규모 변화를 가져오는 바이오경제 시대로 진입할 것으로 전망하였다.

같은 해 미국 과학한림원(NRC)은 ʻ국가 新생물학 프로그램ʼ 보고서에서 미국 정부의 생명공학 정책의 큰 방향을 바꾸는 권고를 하였다. 이 보고서에서는 생물학 연구개발이 생물학 내 세부학문간 통합, 학제간 융합, 생물학 데이터(양‧질)의 폭발적 증가 등으로 변곡점을 맞게 되었고, 식량, 환경, 에너지, 보건 등 사회문제들은 해결책들도 서로 연결되어 있기 때문에 생물학, 물리‧화학, 컴퓨터, 공학, 수학 등 다학제 융합을 통한 생명시스템의 통합적 이해가 필요하다고 주장하였다.

미국 정부는 이러한 패러다임 변화에 대응하기 위해 2010년 정부 과학기술예산 지침에서 ʻ21세기 바이오경제 기반 구축을 위한 연구 지원ʼ을 최우선 순위로 설정하였고, 이어 2012년 오바마 대통령은 대선공약의 하나로 미국 바이오경제의 무한한 잠재성을 실현시키기 위한 전략적 목표를 제시하였으며, 이후 다양한 정책을 통해 바이오경제 선점을 위한 다각적인 노력을 기울이고 있다.

2. 정부 정책

오바마 대통령은 2012년에 대선공약인 바이오경제 창출을 위한 기본방향으로 백악관에서 ʻ국가 바이오경제 청사진ʼ을 발표하였다. 국가 바이오경제 청사진은 미국 미래 바이오경제 기반 구축을 위한 연구개발 지원 확대, 기초연구 성과의 산업계 이전 촉진을 위한 중개과학 및 규제 개혁, 규제 절차의 속도 및 예측가능성 증대를 통한 진입장벽 낮추기, 교육과정 개선, 대학장려금-학생교육 연계를 통한 일자리수요 창출, 공공-민간의 협력을 통한 자원, 지식, 전문성 공유 등을 제시하고 있다.

같은 해 백악관 정부과학기술정책국(OSTP)은 ʻ빅 데이터 활용을 위한 연구개발 이니셔티브ʼ에서 빅 데이터 기술의 진전이 새로운 혁신을 가져올 것으로 전망하고 정부의 정책적 지원을 권고하고 있다.

분야별로 보면, 우선 의료분야의 경우 오바마 대통령은 2015년 1월 연두교서를 통해“정밀의학 이니셔티브(Precision medicine initiative)ʼʼ를 추진하겠다는 계획을 발표했다. 정밀의학은 개인의 유전자 정보를 분석해 맞춤형 치료 또는 치료제를 제공하는 것으로 이 계획은 백만 명 이상의 환자 정보를 공유하는 코호트를 구축해 ʻ정밀의학사전ʼ을 발간하는 것을 목표로 하고 있다. 이를 위해 미국 정부는 정밀의학 이니셔티브를 2016년 예산안에 우선정책으로 선정하고, 국가 코호트 연구, 암치료법 개발, 데이터베이스 개발, 개인정보보호 시스템 개발 등에 총 2억 1,500만 달러를 투입한다고 발표하였다.

[표 2-1-1] 인간유전체 해독 관련 인프라 변화

|

|

10년 전 |

현재(2014) |

|

1인 인간유전체 해독비용 |

22,000,000 달러 |

1,000~5,000 달러 |

|

1인 인간유전체 해독시간 |

2년 |

<1일 |

|

미국 스마트폰 수 |

1백만 (<2%) |

1억 6천만 (58%) |

|

전자의료기록(EMR) |

20~30% |

>90% |

|

컴퓨팅 파워 |

n |

n × 16 |

출처:The US Precision Medicine Initiative(2015)

에너지‧환경 분야에서는 오바마 대통령은 녹색 뉴딜 보고서를 발표하였다. 녹색 뉴딜은 지구 온난화, 세계 금융 위기, 석유자원 고갈 등 3대 위기를 동시에 해결하기 위해 관련 연구개발과 공공사업에 투자를 확대하여 산업을 활성화하고, 새로운 일자리를 창출하는 것을 목표로 하고 있다. 오바마 대통령은 이를 위한 미국 재투자‧재생법안에 서명하고, 에너지부(DOE)에 119억 달러(2013년)가 지원되었다. 식량 분야에서는 농무부(USDA)을 중심으로 유용 생물자원의 수집‧보전‧이용에 관한 프로그램을 진행하고 있다.

3. 생명공학 연구개발 및 산업 현황

가. 생명공학 연구개발 현황

미국에서 생명공학 분야는 전통적으로 최우선 투자분야이다. 미국 정부의 연구개발 예산을 목적별로 2000년부터 2012년까지 추이를 보면 국방이 53~60%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며 보건 분야가 21~26%로 2위를 유지하고 있고, 우주분야는 4~7% 수준에 불과하다. 2016년 예산안에 따르면 오바마 정부는 중산층 지원에 중점을 두고 미래 신규 사업과 일자리 창출을 위한 연구개발을 집중지원 할 계획이다.

(단위 : 백만 달러)

출처:Federal R&D Funding by Budget Function(각 년도), 일본 과학기술진흥기구 연구개발전략센터(2015)

[그림 2-1-1] 미국 연구개발 예산의 목적별 비중 추이(2000~2012)

미국은 세계 최대의 연구비와 인력 pool을 바탕으로 의료, 환경, 에너지, 식량 등 거의 모든 생명공학 응용분야에서의 기초/응용 연구와 산업화를 선도하고 있다. 특허(2010~2013)의 경우 미국은 전 세계 생명공학 특허의 37%를 보유하고 있다.

출처:OECD, STI Micro-data Lab: Intellectual Property Database, http://oe.cd/ipstats, July 2015

[그림 2-1-2] 주요국 생명공학 특허 비중(2010~2013)

최근에는 빅 데이터에 기초한 새로운 연구개발 접근이 주목받고 있으며, 다부처 협력을 통해 건강, 에너지, 식량 안보 분야의 우수 기초연구 성과 창출 지원, 군인과 퇴역군인의 정신건강 향상을 위한 효과적 진단‧치료 기술의 개발, 항생제 내성균의 증가에 따른 공공보건, 국가안전 상의 문제에 대응하고 있다. 이를 위해 2016년에는 항생제 내성균, 신경과학, 정밀의료(Precision Medicine)등 의료분야의 혁신을 강화하고 기초 생명공학 분야의 발전을 가속화하는 연구를 중점적으로 지원할 계획이다.

의료분야는 NIH와 산하 27개 연구소 및 센터를 중심으로 이루어지며, 2016년도 예산안에서 전년 대비 10억 달러 늘어난 313억 달러를 배정하였다. NIH의 중점 연구분야는 다음과 같다.

[표 2-1-2] 미국 NIH 중점 연구분야

|

주제 |

주요 연구분야 |

|

1. 기초 연구를 통한 생명의 미스터리 규명 |

단일세포 생물학, 첨단 세포 이미징, 4차원 뉴클레옴, BRAIN 이니셔티브 |

|

2. 기초성과의 임상 중개 |

정밀의료, 에볼라 바이러스 연구/백신 개발, 줄기세포, 독감 백신, HIV백신/치료, 항생제 내성균, 의료파트너십가속화(AMP), 알츠하이머 질병 |

|

3. 데이터 및 기술을 활용한 건강 증진 |

암 퇴지 기술 이용, 마이크로바이옴 응용, Big Data to Knowledge, 바이오전자의료, 환자중심 임상연구 네트워크 |

|

4. 다양하고 유능한 연구인력 육성 |

혁신적 연구자와 변혁적 연구의 지원, 생물의학 연구인력 양성, 연구인력 다양성 확대 |

특히, NIH는 오바마 대통령의 정밀의학 이니셔티브를 실행하는 핵심 주체이다. 정밀의학 이니셔티브는 100만 명 이상의 자원봉사자를 대상으로 미국 전역에서 코호트 연구를 진행하게 된다. 참가자로부터 진료기록 정보, 유전자 정보, 대사물질 정보, 체내 미생물 정보, 생활환경 데이터, 생활습관 데이터, 행동 데이터 등 다양한 정보를 모으게 된다. 이에 각종 개인정보의 제공에 따른 프라이버시 문제를 대응하기 위한 방안을 마련하는 한편 관련 규제를 재검토하고 있다. 정밀의학 연구를 위해 NIH에 총 2억 달러(NIH 코호트 연구 1.3억 달러, NCI 암 유전자 발굴, 효과적 암치료법 개발 7,000만 달러)가 지원된다. FDA에는 현재 규제를 개선하고 관련 데이터베이스를 구축하기 위해 1,000만 달러를, 국가의료정보기술조정실(ONC)에는 프라이버시, 시스템 간 정보교환 표준 확립 등을 위해 500만 달러가 지원된다. 이와 함께 항생제 내성균 대책에 4.61억 달러, 알츠하이머병 대책에 6.38억 달러를 투자하고, 브레인 이니셔티브1)(BRAIN: Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies)에도 1.35억 달러를 계속 투자하는 방침을 포함하고 있다.

최근 NIH는 기초의학의 임상연계를 활성화하기 위한 중개연구를 중점 지원하고 있다. 이를 위해 2012년 첨단중개연구센터(NCATS)를 설립하고, 치료가속화네트워크(CAN)를 통해 병의 진단과 치료방법의 발견‧개발 간 연계를 강화하고, 연구성과의 실용화를 촉진하고 있다.

국립과학재단(NSF)은 생명공학 전 분야를 지원하고 있으며, 특히 5대 그랜드 챌린지 사업으로 생명체 유사 시스템 합성, 뇌 이해, DNA 시퀀스를 통한 장기 특성 예측, 지구-환경-생태계 상호작용 규명, 생물학적 다양성 이해를 중점적으로 추진하고 있다. 2016년 생명공학 분야 예산은 7억 4,792만 달러로 2015년(7억 3,103만 달러) 대비 2.3%가 증가하였다. NSF는 미국 생명공학 분야에서 의료분야를 제외한 기초연구 예산의 66%를 지원하고 있다. 특히, 주목할 만한 것은 2016년 약 6천만 달러가 지원되는 합성생물학 분야이다. 기존의 자연 생물시스템을 맞춤형(청정에너지를 위한 광합성 효율성 제고, 경제적으로 중요한 작물을 이용한 질소고정 등)으로 재 디자인 할 뿐만 아니라 새로운 생물학적 컴포넌트를 디자인하고 만드는 것을 목표로 하고 있다. 이러한 목표를 달성하기 위한 일환으로 생물학, 공학, 수학, 물리학 등 학제간 융합을 위한 생물학‧수학‧물리학 인터페이스 연구 프로그램(BioMaP)을 지원하고 있다. 이 프로그램은 다학제적 융합을 통해 생물학적 시스템을 이해하고, 이를 이용하여 청정에너지 등 신기술에 적용하여 바이오 기반 소재, 센서, 장치를 개발하는 것을 목표로 하고 있다. 또한 다부처 협력사업인 BRAIN 이니셔티브에 1억 4,393만 달러(전년도 대비 35.2%, 3,749만 달러 증가)가 배정되었다.

에너지부(DOE)는 자국에서 생산된 비식용 바이오매스 자원을 활용하고 외국산 석유의존도를 낮추는 한편 온실가스 배출량을 줄이기 위한 기술개발을 지원하고 있다. 에너지부의 2016년도 생명공학 관련 예산은 6억 1,240만 달러로 2015년(5억 9,200만 달러) 대비 3.4%가 증가하였다. Bioenergy Science Center(BESC), Great Lakes Bioenergy Research Center(GLBRC), Joint Bioenergy Institute(JBEI) 등 3개 센터가 중추적인 역할을 하고 있고, 특히 비식용 바이오매스의 오믹스 분석(유전체, 단백체, 대사체), 구조생물학, 고해상 이미징, 특성분석, 컴퓨터 모델링 등을 통한 제3세대 바이오 연료의 연구개발에 집중하고 있다.

농림부(USDA)는 인간의 영양, 비만 인구의 감소, 식품의 안전성, 지속 가능한 바이오연료, 세계의 식량안보, 기후 변화 등에 관한 다양한 연구 활동을 지원하고 있다. 이 밖에도 국방부(DOD), 재향군인청(VA), 내무부(DOI) 미국지질조사국(USGS) 등도 생명공학 관련 연구개발 활동을 지원하고 있다.

민간분야에서도 생명공학 분야에 대한 R&D 투자가 활발하게 이루어지고 있다. 최근 OECD 통계에 따르면 미국의 기업들은 2012년 268.93억 달러를 투자하였는데, 이는 기업 전체 R&D 투자액에서 8.5%에 해당하는 금액이다.

출처 : OECD, Key Biotechnology Indicators, http://oe.cd/kbi; and OECD, Main Science and Technology Indicators Database, www.oecd.org/sti/msti.htm, July 2015.

[그림 2-1-3] 세계 바이오 R&D 투자 현황

나. 생명공학 산업 육성 정책 및 현황

미국 정부는 기술혁신을 통한 경제성장을 위해 공공 R&D 성과물의 기술이전․사업화를 촉진하는 다양한 정책을 펼치고 있다. 연방연구소들은 보유기술을 상용화하고 기술이전을 촉진하기 위한 ʻLab-to-Marketʼ 정책을 시행하고 있다. 생명공학 분야에서는 NIH와 NSF가 협력하여 연구자의 기업가정신 고취에 노력을 기울이고 있다.

이를 위해 NIH는 중소기업혁신연구(SBIR), 중소기업기술이전(SBTT) 프로그램의 지원을 받는 연구자와 기업에게 NSF의 I-Corps를 바이오의료기술에 맞게 개량한 NIH I-Corps 프로그램에 참여토록 하고 있고, NSF는 2011년부터 NSF 자금을 지원받는 연구자에게 기술사업화 교육 및 자문을 제공하는 NSF Innovation Corps(I-Corps) 프로그램을 운영하고 있다.

미국 바이오산업의 주요 지표를 살펴보면, 2014년은 상장기업의 각종 지표(수익, 시가총액, 종업원 수, R&D 투자)와 자본조달의 모든 측면에서 2013년에 비해 크게 증가하였는데 특히, 상장기업의 순이익은 293%, 시가총액은 34%, 조달 자본은 89%가 증가하여 시장의 활력이 크게 높아졌다고 볼 수 있다.

[표 2-1-3] 미국 바이오산업 개황(2013~2014)

(단위 : 10억 달러)

|

|

2014 |

2013 |

증감(%) |

|

상장기업 |

|

|

|

|

수익 |

93.1 |

72.1 |

29% |

|

R&D 지출 |

28.8 |

23.6 |

22% |

|

순이익 |

10.6 |

2.7 |

293% |

|

시가총액 |

853.9 |

636.5 |

34% |

|

종업원 수 |

110,090 |

99,850 |

10% |

|

금융 |

|

|

|

|

자본조달(상장기업) |

37.8 |

20.0 |

89% |

|

기업공개 수 |

63 |

41 |

54% |

|

자본조달(비상장기업) |

7.3 |

5.7 |

28% |

|

기업 수 |

|

|

|

|

상장기업 수 |

403 |

345 |

17% |

|

비상장기업 수 |

2,116 |

2,010 |

5% |

자료 : Ernst&Young(2015)

Ernst&Young는 미국에서 상장기업과 비상장기업을 합하여 생명공학 분야 기업 수가 약 2,600개인 것으로 집계하였으나, OECD에 따르면 생명공학 분야 기업 수는 11,367개이고, 이 중 생명공학을 전문으로 하는 기업 수는 1,165개(10.2%)이다.

[표 2-1-4] 세계 바이오기업 현황

|

|

생명공학 기업 수 |

전문생명공학 기업 수 |

전문생명공학 기업비중(%) |

년도 |

|

미국 |

11,367 |

1,165 |

10.2 |

2012 |

|

스페인 |

2,831 |

554 |

19.6 |

2013 |

|

프랑스 |

1,950 |

1,284 |

65.8 |

2012 |

|

한국 |

939 |

353 |

37.6 |

2013 |

|

독일 |

709 |

578 |

81.5 |

2014 |

|

영국 |

614 |

#N/A |

#N/A |

2013 |

|

일본 |

552 |

#N/A |

#N/A |

2013 |

자료 : OECD, Key Biotechnology Indicators, http://oe.cd/kbi, 2015.7

한편, 세계 의약품 시장 규모는 2007년부터 2012년 동안 32%가 성장(7,310억 달러 → 9,650억 달러)하였는데 비해, 바이오의약품 시장은 59%가 성장(1,060억 달러 → 1,690억 달러)하여 의약품 시장 확대속도를 크게 넘어섰다. 이 중에서 바이오시밀러의 증가속도가 매우 빠르고, 초기 바이오의약품은 사이토카인 등 생체 내 존재하는 물질을 이용한 것이 많았지만 최근에는 미국 바이오벤처가 주도하는 특정 표적 분자를 저해하는 항체 의약품이 증가하고 있다.

|

미국 한국 인도 중국 러시아 독일 이란 |

미국 스위스 독일 영국 일본 한국 벨기에 호주 인도 |

|

자료 : 일본제약산업정책연구소(2014) |

자료 : 일본제약산업정책연구소(2014) |

|

[그림 2-1-4] 기업국적별 바이오시밀러 개발 품목수 |

[그림 2-1-5] 기업국적별 항체개발 품목수 |

1. 개요

일본은 초고령사회 진입으로 인한 의료비 증가, 평균수명과 건강수명 사이의 괴리 등을 해소하기 위해 건강장수사회의 형성을 중요한 정책적 과제로 인식하고 있다. 더불어 노벨상 수상 등 기초연구 성과는 세계를 선도하는 수준에 이르고 있으나 실질적인 상용화로의 연계는 미흡한 것으로 파악하고, 조속한 실용화 성과 창출을 위한 ʻ혁신ʼ을 중요한 키워드로 파악하고 있다.

이에 종합과학기술회의2)를 2014년 5월 종합과학기술이노베이션회의로 바꾸고 제5기 과학기술기본계획(2016~2020)작성 작업을 진행하고 있다. 제4기 과학기술기본계획에서 Life Innovation의 추진성과로는 ① 혁신적 예방법 개발, ② 새로운 조기진단법 개발, ③ 안전하고 유효성 높은 치료의 실현, ④ 고령자·장애자·환자의 질(QOL) 향상, ⑤ 바이오혁신 추진을 위한 시스템 개혁을 들 수 있다.3)

제5기 기본계획에서는 경제·사회적인 과제를 해결하기 위한 선제적 조치 중 하나로 세계 최첨단 의료기술의 실현을 통한 건강장수사회 형성과 같은 ʻʻ초고령화·인구감소 사회 등에 대응하는 지속가능한 사회실현ʼʼ을 5개 중요과제 중 하나로 설정4)하고 있다.

2. 일본의 바이오정책

가. 바이오 컨트롤 타워 설치

일본 정부는 부처별 분산된 연구개발 지원체계, 임상시험진행 제도 미비, 일본 내 의약품·의료기기 무역적자액 증가 문제 등 위기의식을 바탕으로 ʻʻ일본부흥전략-Japan is BACKʼʼ에서 건강장수사회형성을 위해 의료분야의 연구개발 사령탑 기능 창설을 결정(2013.6.14.)하고 2014년 5월 건강·의료전략 추진법과 독립행정법인 일본의료연구개발기구법을 입안하였다.

(단위: 억엔)

|

의약품 수출·수입액 추이 |

의료기기 수출·수입액 추이 |

|

|

|

출처 : 厚生労働省「薬事工業生産動態統計」, 平成25年薬事工業生産動態統計年報

[그림 2-2-1] 의약품․의료기기의 수출․수입액 추이

이에 따라 의료분야의 연구개발 사령탑 본부인 건강·의료전략추진본부(본부장 : 내각총리대신, 법안근거)를 2014년 6월 내각에 설치하고, 기초부터 실용화까지 일원화된 지원을 수행하는 국립연구개발기구 일본의료연구개발기구(Japan Agency of Medical Research and Development, 이하 AMED)를 2015년 4월에 발족하였다.

건강·의료전략추진본부는 건강·의료전략 수립 및 의료분야 연구개발추진계획 작성, 예산배분 방침 마련의 역할을 하고, AMED는 본부의 방침에 따라 ① 의료에 관한 연구개발의 매니지먼트, ② 연구부정방지, ③ 임상연구 및 치료데이터 매니지먼트, ④ 실용화지원, ⑤ 연구개발기반정비, ⑥ 국제전략추진을 목표로 하고 있다.

[표 2-2-1] 건강·의료 전략 개요

|

구분 |

내용 |

|

기본이념 |

세계 최고수준의 기술을 이용한 의료제공, 경제성장기여, 세계 공헌 |

|

과제 |

초 고령사회 진입 대응건강장수사회형성을 위한 세계 최첨단 의료기술 및 서비스 실시를 통한 건강수명연장 |

|

추진방향 |

- 기초부터 실용화까지 일관된 연구개발 추진 등에 따른 세계 최고 수준의 기술을 사용한 의료 제공 - 건강장수사회 형성에 기여하는 산업활동의 창출, 해외진출의 촉진에 따른 일본 경제성장, 글로벌 의료의 질적 향상 기여 - 과제 해결 선진국으로서 초 고령화 사회 극복 모델의 국제적 전개 추진 |

|

2020년경까지의 추진 목표 |

- 의료분야의 연구개발 : 10종이상의 암치료약 치험개시, 창약 타깃 동정 10건 등 - 신산업 창출 : 건강증진·예방, 생활지원관련 산업의 시장규모 확대 (4조엔→10조엔) - 의료의 국제전개 : 해외에 일본 의료거점 창솔(3개소→10개소) - 의료의 ICT화 : 의료·간호·건강분야의 디지털 기반 구축 등 |

출처 : 健康・医療戦略推進本部, 「健康・医療戦略」, 平成 25年 6月14日

이로 일본은 그간 각 부처별로 따로 집행되던 예산집행의 창구를 AMED로 일원화함으로써 각 부처가 연대한 혁신적인의료기술의 실용화를 추진하고 연구개발에 관한 시설·장비 중복투자 방지 및 국가 전체의 통합적이고 효율적인 예산배치를 도모하고 있다.

[그림 2-2-2] 예산집행 구조의 변화

나. 재생의료 상용화 추진 강화

일본의 2012년 재생의료 시장규모는 91억 엔으로 추산되며 향후 2030년에는 1조 엔이 될 것으로 예측된다. 또한 세포의 배양, 가공을 위한 시설 및 기구, 시약, 제조 및 운반, 관리 등의 위탁서비스 등 주변산업의 시장규모가 2012년 170억 엔에서 2030년 5,500억 엔에 이를 것으로 전망하면서 향후 시장 확대에 대한 기대를 드러내고 있다.

[표 2-2-2] 재생의료 시장규모 전망

|

구분 |

2012년 |

2020년 |

2030년 |

2050년 |

|

|

일본 재생 의료시장규모 |

제품·가공품 |

90억엔 |

950억엔 |

1.0조엔 |

2.5조엔 |

|

주변산업 |

170억엔 |

950억엔 |

5,500억엔 |

1.3조엔 |

|

|

합계 |

260억엔 |

1,900억엔 |

1.6조엔 |

3.8조엔 |

|

|

세계 재생 의료시장규모 |

제품·가공품 |

1,000억엔 |

1.0조엔 |

12.0조엔 |

38.0조엔 |

|

주변산업 |

2,400억엔 |

1.0조엔 |

5.2조엔 |

15.0조엔 |

|

|

합계 |

3,400억엔 |

2.0조엔 |

15.0조엔 |

53.0조엔 |

|

출처 : 経済産業省「再生医療の実用化・産業化に関する報告書(平成25年2月)

이처럼 iPS세포 등에 의한 재생의료와 같은 혁신적인 의료의 실용화에 대한 국민적 기대가 높으나, 재생의료 특성상 안전성, 실용화 소요기간, 규제 등의 문제가 대두된 상황을 타개하기 위해 관련 법안을 정비하였다. 「의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률」(약칭: 의약품의료기기등 법, 舊 약사법) 개정(2014.11.25.(공포 2013.11.27.)), 「재생의료 등의 안전성 확보 등에 관한 법률」 제정(2014.11.25.(공포 2013.11.27.))5)을 통해 재생의료의 새로운 전기를 맞이하고 있다.

의약품의료기기 등 법에서는 재생의료 및 유전자치료 등을 대상으로 하는 조기승인제도가 도입되었다. 5년간의 조건부 승인기간 안에 유효성이 입증된 임상시험데이터를 제출하면 최종승인이 되는 형태로, 이를 통해 재생의료제품화 기간 단축 및 비용절감을 노리고 있다. 이에 따라 2015년 9월 중증 심부전 환자의 허벅지 근육 세포를 시트로 배양해 심장에 붙이는 ʻ하트시트ʼ와 골수 이식 후 보이는 합병증인 급성 이식편대숙주병(GVHD)에 대한 세포성 의약품 ʻ템셀HS주ʼ에 대한 조건부 승인이 이루어졌다.

또한 재생의료 등의 안전성 확보 법에서는 재생의료를 리스크 순에 따라 구분하여 제출서류의 수준을 달리하고, 재생의료를 위한 세포가공을 위탁할 수 있는 특정세포가공물 제조사 창설이 가능하게 되어 세포가공 비용이 절감될 것으로 전망된다.

[그림 2-2-3] 재생의료 활성화를 위한 법 제‧개정 개요

3. 일본의 바이오 연구개발 및 산업 현황

가. 바이오 연구개발 현황

일본은 AMED에 연구개발 예산을 집중하여 신약창출, 의료기기개발, 의료기술창출 거점프로젝트, 재생으로 실현, 게놈의료 실현, 암 프로젝트, 뇌질환 극복, 감염병 제어, 난치질환 극복의 9개의 중점프로젝트를 추진하고 있다. 2015년 AMED의 예산은 2014년도 1,215억 엔(문부성 570억 엔, 후생성 476억 엔, 경산성 169억 엔)에서 일부 증액된 1,248억 엔(문부성 598억 엔, 후생성 474억 엔, 경산성 177억 엔)이 요구되었다.

[표 2-2-3] 일본의료연구개발기구(AMED) 9개의 주요 프로젝트

(단위: 억엔)

|

프로젝트 |

개요 |

예산 |

|

|

의약품· 의료기기 개발을 위한 시책 |

1. All Japan으로 의약품 창출 |

신약창출을 위한 지원기능의 강화 도모 및 혁신적 의약품 등의 개발을 추진 |

256 |

|

2. All Japan으로 의료기기 개발 |

의료 니즈에 대응하는 의료기기개발 및 그 지원체제를 정비 |

145 |

|

|

임상연구· 치험에의 시책 |

3. 혁신적 의료기술 창출 거점 프로젝트 |

Seeds에의 지원을 기초연구단계부터 실용화까지 끊김 없이 실시할 수 있는 거점을 의료법의 성립에 기반 하여 강화· 충실히 하고, 혁신적의료기술의 실용화를 촉진 |

106 |

|

세계최첨단 의료 실현을 위한 시책 |

4. 재생의료 실현화 하이웨이 구상 |

2015년말까지 연구과제의 임상연구단계로의 이행을 더욱 지향하면서 재생의료제품 개발을 촉진 |

143 |

|

5. 질병극복을 위한 게놈 의료실현화 프로젝트 |

임상응용을 지향한 바이오뱅크·재팬과 국립고도전문의료연구센터 등과의 공동연구를 추진 |

74 |

|

|

질병영역별 시책 |

6. Japan Cancer Research Project |

암의료의 실용화를 “암연구 10개년 전략”에 기초하여 가속화 |

162 |

|

7. 뇌와 정신이 건강한 대국 실현 프로젝트 |

치매·정신질환 등의 극복을 위한 전략을 가속화 |

68 |

|

|

8. 신종·재발 감염병제어 프로젝트 |

병원체 전체 게놈 정보 등의 집적·해석 등을 더욱 추진하고 약제 타깃 부위의 특정 등에 연계 |

58 |

|

|

9. 난치질환 극복 프로젝트 |

2014년 5월에 난치병 환자에 대한 의료 등에 관한 법률이 성립된 것을 기반으로, 연구개발을 더욱 추진 |

96 |

|

출처 : 健康・医療戦略推進本部, 平成27年度医療分野の研究開発関連予算のポイント, 2015.04

부처별로는 2015년도 바이오관련 예산은 후생노동성 1,245억 5,000만 엔(2014년 대비 392억 엔(24%) 감소), 경제산업성 187억 500만 엔(2014년 대비 23억 4,400만 엔(14.3%) 증가), 문부과학성 956억 1,000만 엔(2014년 대비 114억 5,100만 엔(13.5%) 증가), 농림수산성 549억 3,000만 엔(2014년 대비 104억 4,400만 엔(23.5% 증가), 환경성 161억 7,100만 엔(2014년도 예산대비 37억 7,900만 엔(30.6%) 증가)인 것으로 나타났다.

후생노동성은「의약품창출」및 「암」,「신종·재발 감염병」,「행정정책연구분야」및 「질환·장해 대책 연구분야」를 대폭 증액 요구하였으며, 농림수산성은 환태평양경제동반자협정(TPP)의 교섭으로 육류 및 유제품에 대한 관세의 대폭 삭감 요구에 대응하기 위해 축산·낙농의 경쟁력 강화를 위한 신규 시책을 추진하고 있다. 환경성은 「동일본대지진에서의 복구와 지진의 교훈을 바탕으로 한 방재·감재」와「새로운 순환공생형 도시 만들기·거리 만들기 추진」을 중점 추진 중이다.

[표 2-2-4] 부처별 주요 추진사업

|

부처 |

주요추진사업 |

예산 |

|

후생노동성 |

미승인의약품 등 임상연구안전성 확보지원 사업* |

7억 6000만엔 |

|

임상연구의 신뢰성 확보를 위한 정비사업* |

2억 6000만엔 |

|

|

게놈의료 실용화 추진 연구사업 |

3억엔 |

|

|

혁신적 암의료 실용화 연구사업 |

101억엔 |

|

|

경제산업성 |

차세대 치료·진단 실현을 위한 신약창출기반 연구개발 사업 |

52억 700만엔 |

|

재생의료의 산업화를 위한 평가기반기술개발사업 |

25억엔 |

|

|

혁신적 Biomaterial 실현을 위한 고기능화 게놈디자인 기술개발 |

4억 3000만엔 |

|

|

밀폐형식물공장을 활용한 유전자재조합 식물 생산 실증연구개발 |

1억 500만엔 |

|

|

문부과학성 |

감염병연구 국제전개전략 프로그램* |

20억 2800만엔 |

|

혁신적 바이오의약품창출 기반기술개발사업 |

20억엔 |

|

|

뇌과학연구 전략추진 프로그램·뇌기능네트워크 전모 해명 프로젝트 |

63억 6700만엔 |

|

|

혁신적 의료기술창출거점프로젝트 |

65억 1200만엔 |

|

|

재생의료 실현화 하이웨이 구상 |

89억 9300만엔 |

|

|

토호쿠(東北) 메디칼·메가뱅크계획 |

32억 4300만엔 |

|

|

농림수산성 |

생산현장강화를 위한 연구개발* |

2억 5800만엔 |

|

일본판 푸드밸리(Food valley)조사추진사업* |

1억 4500만엔 |

|

|

농림수산성·식품산업 과학기술 연구추진사업 |

4억 8000만엔 |

|

|

증·양식 대책(수산청사업) |

15억 3600만엔 |

|

|

차세대 농림수산사업창조기술(Agri Innovation창출) |

35억엔 |

|

|

환경성 |

방사선 건강영향, 피폭선량평가 등에 관한 조사연구사업 |

12억 2800만엔 |

|

주민 개인 피폭선량파악사업 |

6억 6400만엔 |

|

|

방사선피폭건강불안대책사업 |

7억 8100만엔 |

|

|

삼림(森)·마을(里)·하천·바다의 연계확보로 안전하고 풍요로운 지역 만들기 사업 |

6억엔 |

|

|

저탄소·순환·자연공생지역 창생실현 플랜책정사업* |

4억 5000만엔 |

|

|

미나마타병의 치료 향상에 관한 조사연구* |

2300만엔 |

|

|

화학물질 내분비교란 작용에 관한 평가 등 추진 사업 |

3억 600만엔 |

주 : * 신규사업

출처 : Nikkei Biotechnology & Business社, 日経バイオ年鑑, 2015

나. 산업 현황과 전망

2014년 일본 내 바이오제품·서비스 시장의 시장규모는 3조 685억 엔으로 2013년 대비 5.2% 증가한 것으로 나타났다. 바이오관련 시장에서 중심이 되는 유전자조작기술을 이용하여 제조된 제품의 2014년도 시장규모는 2013년도 대비 4.5% 증가한 2조 179억 엔이었다. 바이오제품·서비스 중 조작기술응용제품을 제외한 바이오제품서비스시장의 증가율은 6.6% 증가한 1조 506억 엔이었다.

[표 2-2-5] 2014년 일본 바이오제품·서비스 시장규모

|

구분 |

2013년 |

2014년 |

증가율 |

|

유전자조작기술 관련 제품 |

1조 9313억엔 |

2조 179억엔 |

4.5% |

|

그 외 바이오제품서비스 |

9849억엔 |

1조 506억엔 |

6.6% |

|

합계 |

2조 9162억엔 |

3조 685억엔 |

5.2% |

출처 : Nikkei Biotechnology & Business社, 日経バイオ年鑑, 2015

국제적으로 일본 생명공학산업 시장 규모는 일본 내 조사와 차이를 나타내는데, Marketline에 따르면 2014년도 일본 바이오산업 총 수익은 376억 달러로, 아시아태평양지역의 바이오산업에서 가장 높은 비중인 48.5%를 차지하고 있으며, 2010년에서 2014년 사이의 연평균성장률(CAGR)은 3.6%인 것으로 나타난다. 같은 기간 중국과 인도의 연평균 성장률은 각각 12.9%, 12.3%, 2014년도 총 수익은 157억 달러, 68억 달러로 일본에 비해 총수익 금액은 적지만 빠른 속도로 성장하고 있는 것으로 나타났다.

[표 2-2-6] 해외에서 보는 일본 생명공학산업 시장규모

|

연도 |

시장규모(억달러) |

증가율(%) |

연평균증가율(%) |

|

2010 |

33.6 |

|

3.6% |

|

2011 |

33.8 |

3.5 |

|

|

2012 |

35.4 |

4.9 |

|

|

2013 |

36.5 |

2.9 |

|

|

2014 |

37.6 |

3.0 |

출처 : Marketline, Biotechnology in Japan, 2015.02

[표 2-2-7] 아시아-태평양 생명공학산업 지역별 규모

|

국가명 |

2014년 시장규모(억달러) |

비중 |

|

일본 |

37.6 |

48.5% |

|

중국 |

15.7 |

20.3% |

|

인도 |

6.8 |

8.8% |

|

한국 |

3.6 |

4.7% |

|

기타 |

13.7 |

17.7% |

|

합계 |

77.4 |

100% |

출처 : Marketline, Biotechnology in Asia-Pacific, 2015.02

산업분야별로는 환경 및 공정분야가 수익 127억 달러로, 전체의 33.8% 수준을 차지하고 있으며 보건의료 분야는 110억 달러로 29.3%로 그 뒤를 잇고 있다.

[표 2-2-8] 일본 생명공학산업 시장 구분

|

구분 |

2014년 시장규모(억달러) |

비중 |

|

환경 및 공정(Environment & Industrial processing) |

12.7 |

33.8% |

|

보건의료(Medical/Healthcare) |

11.0 |

29.3% |

|

식품 및 농업(Food & Agriculture) |

7.9 |

20.9% |

|

기술 및 서비스(Technology service) |

4.8 |

12.8% |

|

서비스 제공(Service Provider) |

1.2 |

3.2% |

|

합계 |

37.6 |

100% |

출처 : Marketline, Biotechnology in Japan, 2015.02

일본 바이오산업의 대표 기업으로는 아스텔라스 제약(Astellas Pharma Inc.), 다이이치산쿄(Daiichi Sankyo Co., Ltd.), 미츠비시 타나베 제약(Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation), 타케다 제약(Takada Pharmaceutical Company Limited)이 있다.

아스텔라스는 심혈관질환과 당뇨병, 중추신경계(CNS), 감염병, 염증과 운동기관, 비뇨기과 관련 처방약을 판매하고 있으며, 주요 제품은 콜레스테롤 치료제 Lipitor, 전립선 치료제 Harmal, 면역억제제 Prograf가 있다. 다이이치산쿄는 처방약과 일반의약품(OTC) 관련 비즈니스를 하며, 심혈관, 감염병, 뼈/관절 질환, 조영제, 종양학과 심혈관 대사질환 영역에 대한 약품을 판매하고 있다. 미츠비시 타나베 제약은 치료용 의약품 및 일반의약품 관련 비즈니스를 하며, 대표적 치료용 의약품으로는 항-TNF 항체인 Remicade (infliximab), 고혈압, 협심증, 부정맥, 만성심부전 치료제 Maintate(bisoprolol), 알러지 질환 치료용 Talion(bepotastine), 만성 신장질환 치료제인 Kremezin이 있다. 타케다 제약은 치료용의약품, 헬스케어 등의 사업을 수행하고 있다. 타케다의 치료용의약품은 알레르기, 심혈관계, 중추신경계, 당뇨, 위장병, 통풍, 감염, 종양, 골다공증, 비뇨기과, 산부인과 관련 질환을 대상으로 하고 있으며, 디프테리아와 파상풍과 같은 질병의 백신도 개발하고 있다. 헬스케어와 관련해서는 비타민 기반 조제약을 포함한 일반의약품의 제조 및 판매, 건강보조제와 감기약 등 의약부외품을 판매한다.

[표 2-2-9] 일본 대표 제약회사 매출, 순이익, 자산총액

(단위 : 100만달러)

|

구분 |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

|

|

아스텔라스 |

매출 |

9,991.6 |

9,777.1 |

9,935.3 |

10,306.6 |

미집계 |

|

순이익 |

1,253.0 |

693.4 |

801.8 |

849.1 |

미집계 |

|

|

자산총액 |

13,981.5 |

13,683.4 |

14,355.1 |

14,815.6 |

미집계 |

|

|

산쿄 |

매출 |

9,758.2 |

9,914.6 |

9,620.5 |

10,227.0 |

11,460.9 |

|

순이익 |

428.9 |

718.7 |

106.4 |

682.8 |

624.6 |

|

|

자산총액 |

15,266.1 |

15,171.1 |

15,563.0 |

16,850.2 |

19,002.1 |

|

|

타나베 |

매출 |

4,148.3 |

4,197.4 |

4,173.0 |

4,296.2 |

4,229.5 |

|

순이익 |

310.1 |

384.1 |

399.9 |

429.4 |

465.2 |

|

|

자산총액 |

8,167.0 |

8,391.0 |

8,403.5 |

8,883.6 |

9,085.5 |

|

|

타케다 |

매출 |

15,024.8 |

14,547.4 |

15,465.1 |

15,960.5 |

17,338.2 |

|

순이익 |

3,051.6 |

2,540.4 |

1,272.5 |

1,345.1 |

1,093.1 |

|

|

자산총액 |

28,935.9 |

28,558.0 |

36,661.2 |

40,54.1.1 |

46,829.4 |

|

출처 : Marketline, Biotechnology in Japan, 2015.02

1. 유럽연합(EU)의 바이오정책

2010년 유럽연합(EU) 집행위원회는 유럽 경제위기 극복 및 재건을 목적으로 ʻ유럽 2020 전략(Europe 2020 Strategy)ʼ을 2020년까지의 미래를 대비하여 수립하였으며, 이를 달성하기 위한 추진방안 격으로 ʻ7개 중점계획(Flagship Initiative)ʼ도 함께 수립하였다. ʻ유럽 2020 전략ʼ에서는 똑똑하고(Smart Growth), 지속가능하며(Sustainable Growth), 포괄적인 성장(Inclusive Growth)을 추구하고 있다.

2011년에는 ʻEU Frameworkʼ로 명명되던 사업명칭을 차기 7년(2014∼2020)의 연구프로그램인 ʻHorizon 2020ʼ으로 변경하여 발표하였다. 유럽연합(EU)은 ʻHorizon 2020ʼ을 통해 혁신의 관점을 강조하여 연구개발을 포괄하고 예산 운영의 탄력성을 높이고자 하며, 기존 제7차 프레임워크 프로그램(Framework Programme 7, FP7)과 경쟁력향상사업을 통합하여 사업차원에서 혁신과의 연계를 강화하였다.

ʻEurope 2020 Strategyʼ와 ʻHorizon 2020ʼ을 기반으로 바이오 관련 주요 정책 및 과제는 중점추진영역으로 많은 예산이 투입되고 있다.

[표 2-3-1] EU 주요 혁신 정책

|

정책 |

발표 년도 |

발표 기관 |

중점 내용 |

|

유럽 2020 전략 |

2010년 |

EU 집행위원회 |

주요정책 · Smart Growth · Sustainable Growth · Inclusive Growth |

|

유럽 2020 혁신공동체 중점계획 |

2010년 |

EU 집행위원회 |

· 혁신 공동체 관련 실행계획으로서 지식기반 강화 및 분산화 방지, 창의적 아이디어 상업화, 사회적·지역적 결합성 최대화 등 |

|

Horizon 2020 |

2011년 |

EU 집행위원회 |

대표사업 · 유럽 과학의 우수성 강화 · ICT, NT, BT, AM, ST 중심으로 산업기술 분야 주도적 역할 강화 |

출처 : 유럽연합(EU)(http://europa.eu)

2007년부터 시작되어 2013년 종료되는 FP7의 전체 예산은 약 505억 유로이며, 4개의 특정 프로그램들과 1개의 핵심연구프로그램으로 구성되어 있다. 이 중 바이오와 관련 있는 프로그램은 협력 프로그램으로 총 10개의 세부프로그램으로 구성되어 있는데, 건강과 식품, 농업, 생명공학 관련 세부 프로그램들이다. 협력 프로그램의 주요 주제이며 대표적인 세부 프로그램은 건강 관련 세부 프로그램이며, FP7 기간 동안 약 60억 유로의 예산이 배정되었는데, 이는 전체 협력 프로그램 예산(약 324억 유로)의 18.5%에 해당되며, 이와 관련된 대표적인 연구 분야는 미생물 저항, HIV/AIDS, 말라리아, 결핵, 전염병 등이다.

ʻ유럽 2020 전략ʼ은 2010년 지속가능한 포괄적 성장을 위해 수립되었으며, 기술과 제품의 영역을 넘어 서비스 혁신이 갖는 의미와 정책적 권고사항 및 응용서비스 개발 추진 필요성 등을 세부전략으로 제시하였다. 2020년까지 유럽연합(EU)의 GDP 대비 약 3%(공공펀딩 1%+민간투자 2%)를 R&D에 투자하는 것을 목표로 삼고 있으며, 바이오 관련 기술을 유럽의 지속적 경제성장을 위한 필수적인 기술로 정의하고 있다. 이를 통해 약 370만개의 일자리 창출과 약 8,000억 유로 정도의 연간 GDP 증가를 기대하고 있다.

ʻHorizon 2020ʼ 프로그램의 7년 전체 예산은 약 800억 유로이며 유럽의 과학 우수성 강화를 위해 약 244억 유로(유럽연구위원회 130억 유로 포함), 산업혁신 강화를 위해 약 170억 유로, 주요 사회적 관심사 연구를 위해 약 244억 유로를 배정하였다. 산업혁신 강화에는 핵심기술 개발과 중소기업 지원에 대한 투자가 주요 과제이며, 주요 사회적 관심사 연구에는 기후변화, 지속가능한 교통, 재생에너지, 식량 안전 및 안보, 인구 고령화 등이 포함된다. ʻHorizon 2020ʼ은 FP7에 이어 유럽이 직면하고 있는 도전과제와의 연관성, 연구 경영 및 관리 개선, 상호 보완적 접근, 로드맵에 기반을 둔 연구수행 등에 중점을 두고 2014년부터 2020년까지 진행될 예정이다.

한편 유럽연합(EU)은 에너지 사용을 최소화하고 동시에 재생에너지 활용을 확대하며, 더 나아가서는 폐기물을 에너지로 활용하여 폐기물 발생을 저감하는 에코시스템에 기반을 둔 ʻ바이오기반 경제(Bio-based Ecosystem)ʼ 구축에 대한 전략을 구체화하고 있다. 따라서 ʻHorizon 2020ʼ은 유럽연합(EU)이 산업부문과 정부의 파트너십을 강화하여, 기술적 혁신을 실질적인 상업적 잠재력을 가지는 활용 가능한 제품으로의 발전을 공고히 하고자 한다. 또한 유럽의 중점 연구 분야들에 대한 진보적인 발전을 이끌고자 한다. 이와 더불어 유럽 이외의 국가와 기관들과의 국제협력을 견고히 하여 연구와 혁신을 강화하고자 한다. 이에 향후 세부 프로그램의 진행 등 지속적인 모니터링을 통해 우리나라도 적극 참여 및 협력하는 것을 고려해야 할 것이다.

2. 주요 국가의 현황

가. 영국

영국정부가 2010년 발표한 ʻThe Age of Bioscience-Strategic Planʼ에서 집중 연구주제인 식량안보, 바이오에너지 및 산업생명공학, 건강유지를 위한 기초 생명공학은 전체 계획 중 중간 지점에 도달하였다. 이에 따라 최근 로드쇼 등 다양한 이해관계자 모임을 통해 향후 방향성에 대한 논의가 진행 중이다. 특히 최근에는 ʻ화이트 바이오테크놀로지ʼ를 지향하는 산업적 바이오기술, 바이오에너지 및 합성생물학 분야에 관심이 집중되고 있다. 이는 유럽의 바이오경제 건설과 무관하지 않은 것으로 판단된다. 영국정부는 또한 2011년 이후 치열한 R&D 경쟁에서 선도적 위치를 차지하기 위한 성장계획 및 전략들을 적극적으로 제시해오고 있다.

영국의 생명과학 산업은 세계적으로 성공한 사례로 현재 유럽에서 선두에 있으며 또한 미국의 뒤를 이어 세계에서 두 번째라는 위치를 차지하고 있다. 유럽 내 바이오테크놀로지 기업 중 3/4 정도가 영국회사로 추산되며 The Bio Industry Association에 따르면 유럽의 바이오테크놀로지 시장은 약 600억 파운드 규모이다. 따라서 영국정부 정책에서 기초과학과 바이오 분야는 매우 중요한 위치를 차지하고 있으며 실제로 예산 비중이 매우 높은 상황이다. 영국의 경제사회 목적별 정부 R&D 예산 비중 추이를 살펴보면 기초과학 등 지식증진 부문이 25%(2011)로 가장 높게 나타나고, 보건 분야가 20%(2011)로 지속적으로 증가하고 있는 경향을 나타낸다. 뿐만 아니라 연구회별 정부연구개발예산을 살펴보아도 의학연구회가 21.2%(2011) 679백만 파운드로 높은 비중을 나타내고 있으며 특히 전년대비 증가율은 7.1%로 가장 높은 상황이다.

영국 비즈니스 혁신 기술부(Department for Business, Innovation and Skills, BIS)에 따르면 영국 정부는 2012년 유전자 변형 작물(GM Crops) 실험에 대해 2억 5천만 파운드를 지원하여 해당 분야의 연구기반을 확고하게 하고, 산학 간의 보다 강도 높은 협력관계를 형성함으로써 정부가 제도적으로 신기술을 보다 용이하게 인식할 수 있는 기반을 형성하였다. 영국 정부는 국내 생명 산업의 육성과 해외 직접 투자가들을 위한 대영 투자 환경 개선을 위해 중소기업의 R&D 사업에 대한 세금 감면 혜택을 2012년 4월 22.5%까지 확대하였고, 2013년부터 특허 박스 시스템을 도입, 특허사업을 통한 이윤에 대한 기업 과세를 10% 감소하는 등 산업 육성을 위한 다양한 지원 정책을 도입하였다.

영국의 제약 산업은 영국의 가장 대표적인 산업 중 하나로 약 83,000명의 인력을 직접 고용하고 있다. 세계에서 가장 많이 사용되는 의약품 100개 품목 중 50개 품목이 영국의 연구기관을 통해 개발되었고 영국은 제약 산업의 R&D 분야에 강점을 가지고 있으며, 지속적으로 많은 투자가 유입되는 분야이다. 상대적으로 높은 구매력을 보유한 국가의료시스템(NHS)는 2013년부터 도입된 바이오 신약 특허 박스 제도를 통해 영국 내 개발 및 출원된 기술에 대해 우선 구매권을 행사함으로써 영국 바이오산업 육성을 지원하고 있다.

나. 독일

독일은 연구개발 투자를 확대하여 혁신적인 기술개발의 토대를 구축하고자 많은 노력을 기울이는 나라이며 2006년 정부, 연구원 산업계 전문가들의 참여 아래 범부처 차원에서 수립하고 2009년 수정‧보완한 국가과학기술육성 전략인 ʻ첨단기술전략 프로그램(High-tech Strategy 2020 for Germany, HTS 2020)ʼ을 독일연방정부 연방교육연구부(BMBF) 주도하에 2010년 7월에 발표하고 5대 중점기술 분야를 지정하여 육성하고 있다. 이 중 건강/영양 분야가 바이오 분야와 직접적으로 관련된다고 할 수 있다. 5대 중점기술 분야에서 총 11개의 과학기술 개발 우선추진 과제(Forward-looking Projects)를 설정하였다. 이에는 이산화탄소 저감 및 에너지 효율화, 지능형 에너지 공급시스템, 신재생에너지, 신약 개발, 보건 연구, 노령화 연구, 전기자동차, 정보네트워크 보호, 에너지 저감형 인터넷, 디지털 지식확산시스템, 미래 노동시스템이 포함되었다.

[표 2-3-2] HTS 2020의 5대 중점기술 분야

|

중점기술 분야 |

HTC 2020 대응 내용 |

|

기후/에너지 |

· 저탄소, 에너지의 높은 효율 또한 기후에 적응할 수 있는 도시 · 지능화 개조로 에너지 공급/석유의 대체, 재생 가능한 원료, 낮은 에너지 소모의 네트워크를 더욱 많이 사용 |

|

건강/영양 |

· 창의적인 의료구조로 질병을 더욱 효과적으로 치료 · 목적 지향적 식품연구로 건강 강화/고령인도 혜택 |

|

교통 |

· 2020년까지 독일에 100만 대의 전기 자동차 |

|

안전 |

· 더욱 효과적으로 통신네트워크 확보 |

|

통신 |

· 지능화 개조/에너지절약형 네트워크/디지털화/지식산업화 |

출처 : 위키백과(https://ko.wikipedia.org/wiki)

건강/영양 분야에서의 가장 큰 목표는 건강‧의료기술, 영양, 농업, 소비자보호를 위한 연구개발이다. 세부적으로 맞춤형 의료진료, 식단을 통한 질병예방과 건강 증진, 그리고 노인인구의 생활 지원 등이 있다. 먼저 개인 맞춤형 진료를 통하여 효과적인 질병치료를 하고자 한다. 기초연구, 임상연구, 실제적용이 지속적으로 연계될 수 있는 연구 프로젝트, 시스템 생물학, 재생의학 및 계산 뇌과학 분야, 질병 예방을 위한 영양학 연구 분야, 그리고 임상 실험분야를 추가적으로 지원하며 개개인의 특성에 맞는 치료방법을 알아내고자 한다. 이러한 맞춤형 진료를 통하여 현재의 의료기술의 한계로 인하여 환자개개인에게 일어날 수 있는 부작용의 정도를 줄일 수 있으며 환자를 더욱 보호할 수 있다. 또한 의료산업 분야의 새로운 기업경영 모델이 만들어진다. 독일 정부는 이 분야에 3.7억 유로를 지원할 계획이다.

질병예방 및 합리적 식단을 통한 건강 증진과 최적화된 식단에 기반을 둔 다이어트를 통한 건강개선도 건강/영양 분야의 목표 중 하나이다. 이 분야에서는 음식연구와 식품 재료와 인체 기관의 상호작용을 연구하므로 식품의 올바른 선택과 섭취를 통해 질병을 예방하고 더 효과적으로 환자를 치료할 수 있도록 하고 있다. 이러한 음식연구와 식품재료연구를 통하여 인체에 도움이 되는 새로운 식량 품종개발에 도움이 될 수 있으며 이후 국제적으로 독일의 식품공업이 경쟁력을 지닐 수 있도록 할 수 있다. 독일 정부는 이러한 첨단기술 2020전략을 가능하게하기 위해 이 분야에 9천만 유로를 투자할 계획이다.

또한 고령자의 자립적 생활 지원도 건강/영양 분야의 목표이다. 지속적인 연구를 통해 고령화의 생물학적 메커니즘을 규명하고 이를 통해 건강한 노령화를 지원한다. 노령자의 안전하고 자립적인 생활을 위해 연령에 맞는 지원 시스템과 이동 및 통신 기술을 개발 하고자 하며 고령인구들의 삶의 질을 높이려 한다. 이러한 부분의 연구에 독일정부는 3억 5백만 유로를 투자하고자 한다.

독일정부의 바이오 보건의료 연구는 독일 사회에 빈번하게 발생하는 6대 질병(퇴행성 신경질환, 당뇨, 심혈관 질환, 감염질환, 암, 폐질환)에 연구 역량을 결집시키고 있으며 실용화 촉진을 위한 중개연구 및 전략적 연구 파트너쉽을 구축하는데 집중하고 있다. 이를 지원하기 위한 대표적인 프로그램으로는 ʻ독일 6대 다발질환 연구센터ʼ, ʻ독일 유전자 연구네트워크ʼ, ʻ의약학 연구 네트워크ʼ, ʻ희귀질환 연구연합ʼ, ʻ보건의료 지역클러스터ʼ, ʻ제약기술 컨소시움ʼ, ʻ고령화 대응 기술개발ʼ 등이 있으며 다른 나라들과 더불어 유럽의 바이오기반 경제 건설에 주력하고 있는 것으로 분석된다. 또한 독일은 해외 바이오기업들에게 협력을 위한 문호를 개방하고 있다. 진단에서 제약, 녹색 생명공학에서 나노 생명공학까지 외국기업들은 수월하게 파트너십 기회를 찾을 수 있으며 특히 건강/의약 분야 생명공학기업들의 80%가 외국 기업과 협력하고 있다. 독일 바이오기업에서는 의료관련 분야의 활동이 가장 활발히 이루어지고 있으며, 약품 또는 진단법 개발에 중점을 두고 있다.

독일정부는 바이오산업 육성정책의 일환으로 연방교육연구부(BMBF)가 발의한 ʻBio Industry 2021ʼ을 추진하고 있는데 이는 대학 연구소 및 기업의 공동 투자를 통해 산업용 바이오테크놀로지 분야에 현존하는 지식을 상품 및 서비스로 전환할 수 있는 기회를 제공하려는 목표를 가지고 있다. 이에 따라 독일정부는 2021년까지 6,000만 유로를 바이오 분야에 지원할 것이며, 경제계로부터 추가 지원이 이루어지면 총 1억 5,000만 유로 규모의 연구개발 프로젝트가 성사될 예정이다. 이를 통해 관련 지식과 정보를 확대시키게 되면, 신기술 및 생산된 제품을 차세대가 사용할 수 있고, 계속해서 연구개발이 이루어지게 될 것으로 기대하고 있다.

다. 프랑스

프랑스의 바이오 정책방향은 유럽의 바이오기반 경제건설과 맥락을 같이 하고 있는 것으로 판단된다. 프랑스 정부는 자국의 바이오 분야 기술수준이 세계적 수준보다 뒤쳐진 것으로 판단하고 전략적으로 바이오기술 관련 기업들을 지원 및 발전시키려고 노력하고 있다. 바이오기술 기업의 중점 분야는 ʻ진단과 분석 서비스ʼ(16.8%), ʻ연구와 생산ʼ(16.4%), ʻ치료법ʼ(10.6%)으로 대변될 수 있으며, ʻ바이오기술 관련 서비스와 공급ʼ(24.7%)이 이들의 기반이 되어주고 있다. 한편 의료기술 기업의 중점 분야는 아래 [표 2-3-4]에서 보여주는 것과 같다.

[표 2-3-3] 프랑스 바이오기술 기업 분야(2015년)

(총 바이오기술 기업 수: 720개)

|

분야 |

비중 |

|

AgroBio |

3.3 % |

|

Bioinformatics and Bioelectronics |

2.8 % |

|

Contract Research and Manufacturing |

16.4 % |

|

Cosmetics |

4.2 % |

|

Diagnostics and Analytical Services |

16.8 % |

|

Drug Delivery |

2.1 % |

|

Environment |

2.8 % |

|

Food and Nutraceuticals |

5.9 % |

|

Genomics and Proteomics |

5.4 % |

|

Industrial Biotechnology |

1.9 % |

|

Other Services and Suppliers |

24.7 % |

|

Therapeutics |

10.6 % |

|

Veterinary |

3.4 % |

|

총합 |

100 % |

출처 : www.frenchbiotech.com(French Life Sciences Database)

[표 2-3-4] 프랑스 의료기술 기업 분야(2015년)

(총 의료기술 기업 수: 162개)

|

분야 |

비중 |

|

Active implantable devices |

2.9 % |

|

Anaesthetic and respiratory devices |

1.7 % |

|

Biomaterials |

5.2 % |

|

Coatings |

1.2 % |

|

Delivery devices |

2.0 % |

|

Dental devices |

3.2 % |

|

Diagnostic and therapeutic radiation devices |

2.3 % |

|

Diagnostic devices |

2.3 % |

|

Electro mechanical medical devices |

8.1 % |

|

Hospital hardware |

2.6 % |

|

Imaging |

6.4 % |

|

Non-active implantable devices |

12.8 % |

|

Ophthalmic and optical devices |

4.4 % |

|

Regenerative Medicine |

1.2 % |

|

Reusable instruments |

12.2 % |

|

Single use devices |

8.4 % |

|

Technical aids for disabled persons |

2.3 % |

|

Wound care |

2.3 % |

|

Other |

18.3 % |

|

총합 |

100 % |

출처 : www.frenchbiotech.com(French Life Sciences Database)

2015년 중국 생명공학 분야에서 사회적으로 가장 큰 2개의 이슈는 지난 10월 5일 중국 연구자로서는 처음으로 중의과학원(중국전통의학연구원) 투유유(屠呦呦) 명예교수가 노벨 생리의학상 공동 수상자로 선정된 것과, 10월 29일 북경에서 폐막한 중국공산당 제18기 중앙위원회 전체회의(18기 5중 전회)에서 지난 35년간 고수해온 ʻ한 자녀 정책ʼ을 완전 폐기하고 모든 부부에게 자녀 2명을 낳는 것을 허용하기로 한 것이다.

투 교수는 중국고대 전통의학서 ʻ주후비급방(肘後備急方)ʼ에 학질 특효약으로 기록되어 있는 개똥쑥(菁蒿, Artemisia annua)에서 모기가 전파하는 원충에 의해 발생하는 말라리아의 치료성분 아르테미시닌(Artemisinin)을 발견하여 아프리카 등 세계에서 지금도 매년 약 80만 명 이상이 죽음에 이르는 질병의 사망자 수를 현저하게 감소시키는데 크게 기여한 공로를 인정받았다. ʻ주후비급방ʼ은 1,700여 년 전 진(晉)나라 때 갈홍(葛洪)이 지은 의학서이며, 우리나라의 동의보감, 향약집성방에 같은 효능으로 기록되어 있기도 하다. 저장성 닝보 태생으로 북경대학 출신의 투 교수는 중국국적 과학자로서 최초의 노벨상 과학 분야 수상자이다. 리커창 총리는 ʻ투 교수가 이번에 노벨상을 수상하면서 중국과학 기술의 진보와 전통의학이 국제사회에 기여한 것을 전 세계에 알렸다.ʼ고 말했다.

중국 지도부는 또한 ʻ전면적 두 자녀 정책ʼ을 18기 5중 전회에서 2016년부터 2020년까지 추진할 국가 발전 로드맵인 ʻ국민경제 및 사회발전에 관한 13차 5개년 계획(13·5)ʼ에 포함시켰다. 13억 7,000만 명의 인구 대국인 중국이 중국 고속성장을 뒷받침해온 풍부하고 값싼 노동력이 최근 경제활동 인구 감소 및 급격한 고령화 문제를 해결하기 위하여 인구정책에 대전환을 가져온 것이다. 중국 노동인구(16∼59세)는 2011년 9억 4,000만 명에서 2014년 9억 1,500만 명으로 급격히 감소하는 추세이다. 그동안 중국공산당은 1980년 9월 공개서한을 통해 공식적으로 한 자녀 정책을 채택하여 4억 명 이상의 인구증가를 억제해왔고, 2013년 11월 개최된 3중 전회에서 기존의 한 자녀 정책을 완화한 단독 2자녀 정책을 도입한 바 있으나, 새로운 정책이 채택되면서 향후 4년간 중국의 신생아는 1억 2,000만 쌍 부부에서 최저 2,500만 명에서 최고 5,200만 명까지 더 태어날 것으로 기대하고 있다.

현재 중국 생명공학 규모는 커지고 성과는 날로 높은 수준으로 발전하고 있으며, 국제협력도 활발하여 여러 분야에서 세계 경쟁에서도 뒤지지 않는 실력을 갖추게 되었다. 또한 국내시장은 치열한 국제적 경쟁에 직면하고 있고, 지속적인 발전을 거듭해온 제약 산업의 기술혁신과 구조개혁은 도약 발전하는 계기를 필요로 하고 있다. 생명공학은 중국의 국가 전략 분야 중 하나이며, 국무원이 발표한 <ʻ12·5ʼ 국가전략신생산업의 발전규획>에서 2020년까지 생명공학 산업양성을 국민경제 기간산업의 목표로 하였다. 2012년 12월, 중국 국무원은 ʻ12·5ʼ의 <생물산업발전규획>에서 중국 생물 산업의 미래 발전은 고품질 발전, 기업 주체의 발전, 연관 산업의 상호 발전, 국제화 발전의 요구와 이념 수용, 생물의약 발전을 제시하고, 생물의학공정, 생물농업, 생물제조, 바이오에너지, 생물환경보호, 생물서비스 등의 중대 방향을 설정하고 11개 행동계획의 구체적 임무와 미래 중국 생명공학 발전의 새로운 경로를 표현했다. 수 년 내로 혁신 추진, 수요공급 상호작용, 정책 선도로 생명공학 분야의 투자와 발전이 매우 활발하여 산업규모도 한 단계 더 심도 있게 성장할 것이다. 2013년 10월, 중국 국무원은 민간과 해외자본에 의료시장을 대폭 개방해 건강서비스 산업을 2020년까지 8조 위엔(약 1,400조원) 규모로 육성하는 계획을 발표하였고, 2013년 11월 중국공산당 제18기 중앙위원회 제3차 전체회의(3중 전회)에서 ʻ중국의 꿈(中國夢)ʼ을 실현하기 위해 향후 10년의 청사진을 제시하는 개혁방안으로 녹색성장, 민생개선, 대외개방 등을 제시하여 친환경 산업인 헬스케어, 스포츠서비스, 식료품 분야 등에서 빠른 성장이 기대된다. 이는 2015년 10월 18기 5중 전회에서 통과한 13차 5개년 규획(13·5규획, 2016∼2020)에서 심화 승계를 확인하였다.

[표 2-4-1] 중국 제18기 5중 전회(2015.10.26∼29) 주요의제

|

분 야 |

내 용 |

|

경 제 |

- 향후 5년간 연평군 경제성장률 목표 6%대로 하향 설정 - 빈부격차 해소 등 샤오캉(小康)사회 건설 - 바이오, IT 등 미래 성장동력 육성 방안 마련 |

|

사 회 |

- 향후 5년간 청년일자리 창출 목표 설정 - 탄소배출 규제 등 환경오염 방지책 마련 - 농촌소득 증대와 도시화 계획 구상 |

|

지 역 |

- 동북3성 경제 부흥계획 설계 - 지역별 일대일로(一帶一路, 육해상 실크로드) 프로젝트 구축 - 베이징, 텐진, 허베이 수도권 통합발전계획 마련 |

[표 2-4-2] 중국 제18기 5중 전회(2015.10.26.∼29) 과학기술분야 내용

|

|

주요 내용 : ‘국민경제와 사회발전 13·5계획(2016∼2020)’에 반영 |

|

1 |

혁신창업 활력 활성화로 대중창업, 민중혁신을 추진, 새로운 수요 확대, 새로운 공급 창조, 새로운 기술, 산업, 업종의 활발한 발전 추진 |

|

2 |

네트워크 강국 전략, ‘인터넷+’행동계획, 국가빅데이터 전략 실시, 공유경제 발전 |

|

3 |

혁신주도형 발전유도 전략 실시, 과학기술혁신으로 전면적 혁신 선도, 국가중대과학기술프로젝트 실시, 중대혁신 영역 국가실험실 건설, 국제 대과학계획 및 공정 추진 |

|

4 |

산업 신세계 구축, ‘중국제조 2015’ 및 공업 강력기반 공정 실시, 관련 전략산업 육성 및 서비스산업 발전 |

|

5 |

농촌도시 지역적 협조발전 및 경제사회 협조발전 촉진, 신형공업화, 정보화, 농촌도시화, 농업현대화 동시발전으로 중국 강성(hardware)실력 강화 및 연성(software)실력 향상 |

|

6 |

저탄소순환발전 추진, 청정 안전 고효율 현대화 에너지체계 구축 및 탄소제로배출시범공정 실시, 자원절약 및 고효율 이용 실시 및 절약집약순환이용 체계 구축, 에너지사용권, 물사용권, 오염물배출권, 탄소배출권 분배제도 구축 및 건전화 |

|

7 |

대외개방 전략 확산 및 양방향 개방 추진, 연해지역의 글로벌 경제협력 및 경쟁력 |

|

8 |

‘일대일로’건설 추진 및 관련국가와 지역의 다중영역에서 win-win협력 추진, 육지해상의 연동적 협력 강화로 동서양의 개방 형성 |

|

9 |

인재강국 건설 가속화 및 인재우선발전 전략 실시, 안력양성 체제개혁 및 정책혁신 추진으로 국제경쟁력 지닌 인력양성제도 경쟁력 확보 |

1. 중국의 생명공학정책

2014년 시진핑(習近平)주석은 생명공학기술이 경제성장을 위한 신성장동력을 창출할 것이며, 유전자기술, 단백질공정, 우주활용, 해양개발, 대체에너지 및 신소재의 발전을 통해 중대한 혁신성과를 창출하여 국민의 생활수준과 삶의 질을 향상시킬 것이라고 강조했다. 1981년 덩샤오핑이 “농업문제 해결은 최종적으로 생명공학이 해결할 수 있으니, 관련 첨단기술에 의지해야 한다.ʼʼ고 언급한 이래, 1986년 중국 정부는 ʻ863계획ʼ을 발표하고 생명공학을 우선분야로 하여 집중 지원하였다. 또한 1988년 중국 국무원의 비준을 받아 중국 과학기술부에 의해 실시되고 있는 ʻ횃불계획(첨단기술산업발전계획)ʼ은 첨단기술성과 상품화, 첨단기술상품 산업화, 첨단기술산업 국제화를 목표로 ▸첨단기술산업 발전을 위한 환경조성 ▸첨단기술산업개발구 건설 ▸첨단기술창업서비스센터 건설 ▸세부프로젝트 실행 ▸과학기술형 중소기업기술창업기금 조성 ▸첨단기술산업의 국제화 ▸인재양성이라는 7대 활동을 통해 중국 첨단기술 산업화의 중추적 역할을 수행하고 있다. 아울러 1997년부터 실시된 ʻ973계획ʼ은 미래 기술을 중점 연구하는 정부의 선행 연구 프로젝트로 중국의 미래 산업 발전에 필요한 최첨단 기술 기초연구와 응용 기초연구로써 질병유전자학 등을 수행하고 있다.

ʻ9·5ʼ기간(1996∼2000년) 15억 위안, ʻ10·5ʼ기간(2001∼2005년) 120억 위안으로 중국 정부는 생명공학 연구개발 투자 규모를 빠르게 늘려왔으며, 2005년 9월 ʻ중국의 생명공학 및 생물산업 전략계획ʼ(마스터플랜)을 공식 발표하고 농업, 의약, 공업, 환경, 에너지, 해양, 중의약 등 중점 발전분야를 확정하고 기술 축적을 위해 전력을 다하고 있다. 이 ʻ전략계획ʼ에서“향후 2020년도 중국의 생명공학 및 산업화 발전 전략 목표는 중국을 생명공학기술 강국과 생물산업 대국으로 건설하는 것이며, 15년간의 노력을 통해 중국의 생명공학과 산업화 수준을 세계 선진국 수준에 도달시키는 것이 기본 목표이다ʼʼ라고 정리하고 있다. 중국 국가 과학기술부 산하 ʻ중국 국가생명공학 발전센터ʼ에서 작성한 이 계획에서 중국은 3단계를 거쳐 2020년 생명공학기술 강국 및 생물산업 대국으로 부상하는 전략 목표 실현 의지를 표명했다.

또한“국가생명공학연구개발과 산업화 촉진 지도자 그룹ʼʼ을 결성하고 동시에 <중국생명공학기술 및 산업화 발전 계획> 및 <생물안전법>을 제정하였고, 중국 생명공학산업체협회 등을 설립하여 생명공학 연구개발비에 대한 대대적인 지원을 강화하고 있다.

[표 2-4-3] 중국의 ʻ생명공학 및 생물산업 마스터플랜ʼ에 제시된 전략목표

|

단계 |

기간(년) |

세부목표 |

|

1단계 (기술축적단계) |

2005~2010 |

◦ 생명공학 연구개발 전체 수준을 개발도상국 중 제일 높은 수준으로 도달시킴 ◦ 논문, 특허 수량 세계 6위 달성 ◦ 생물산업 총생산액 8,000억 위안 달성 |

|

2단계 (산업발전단계) |

2010~2015 |

◦ 생명공학 연구개발 전체 수준을 세계 선진수준으로 도달시킴 ◦ 논문, 특허 수량 세계 3~4위 달성 ◦ 생물산업 총생산액 15,000억 위안 달성 |

|

3단계 (지속발전단계) |

2015~2030 |

◦ 생명공학 연구개발과 산업화 전체 수준을 세계 선진 국가 수준에 도달시킴 ◦ 세계 생명공학과 기술분야 최우수 인재를 유치하며, 세계 생명공학 연구 혁신의 중심지로 성장 ◦ 생물산업 총생산액 25,000~30,000억위엔 달성 및 GDP에서 차지하는 비율 7~8% 으로 향상 ◦ 생명공학 산업을 중국의 기간산업으로 육성 |

출처: 중국 국무원

이 ʻ전략계획ʼ에서는 향후 20년간의 중국 생물산업 발전의 9개 중점 분야를 다음과 같이 제시하였다. 농업 생명공학으로 제2차 녹색혁명 추진, 의약 생명공학으로 제4차 의학혁명 추진 및 민족 평균 수명 연장, 공업 생명공학으로 ʻ녹색 제조업ʼ 발전 추진 및 녹색 GDP 대폭 증가, 에너지 생명공학으로 중국의 에너지 부족 상황 개선, 환경 생명공학으로 순환(循環) 경제 발전 추진, 생물자원 적극 개발로 새로운 생물산업 육성, 해양 생물산업 및 해양경제 발전, 생물안전과 생물테러 방지기술 연구개발 추진으로 생물안전관리시스템 구축, 중의(中醫)와 서의(西醫)를 효과적으로 결합시킨 새로운 의료 보건 체계 구축 및 중의약(中醫藥) 산업 발전 추진 등이다.

가. 생물산업의 발전을 촉진하는 여러 정책

2009년 중국 국무원이 발표한 <생물산업발전촉진기본정책>은 정책목표, 현대 생물산업 발전의 중요 영역, 생물 기업의 발전, 자주적 혁신의 촉진, 우수 인재의 양성, 관련예산 및 세금 지원의 확대, 투융자 방법의 적극적 확대, 양호한 시장 환경의 조성, 생물 유전자원에 대한 보호와 생물안전성의 감독, 그리고 조직과 리더십의 강화 등 총 10부분, 33항으로 구성되어 있다. <생물산업발전촉진기본정책>에서, 생물 산업을 빠르게 육성하는 것은 중국의 신세기 과학기술 혁명의 전략적인 기회이고, 새로운 국가를 전면적으로 건설하는 중요한 과제가 되었다. 위 정책은 <국가중장기과학기술발전계획요강(2006~2020)>과 <생물산업발전ʻ11·5ʼ계획>을 실행하여, 생물산업을 하이테크 기술 영역의 기간산업과 국가의 전략적 신흥 산업으로 빠르게 육성하는데 그 목적이 있다. 위 정책은 기술‧인재‧금 등 자원을 생명공학 산업으로 유도하여 생명 공학 기술의 혁신과 산업화를 촉진해, 생명공학 산업 규모화‧집적화‧국제화 발전을 가속시킨다. 기업을 주체로, 시장수요 중심 방향으로 산‧학‧연이 서로 결합하는 산업 기술 혁신 체계를 건설하며, 우수 인재를 양성하여 자주적 혁신 능력을 강화시켜 자주적 지적 재산권을 갖고 있는 중요한 생명공학 기술‧제품과 표준을 파악한다고 요구하고 있다.

<생물산업발전촉진기본정책>에서, 여러 개의 다국적 대형 생명공학 기업과 자주적 지적재산권을 보유하는 혁신적 생명공학 중소기업의 육성; 여러 개의 산업 밀집도가 높고 핵심 경쟁력이 강하고 전문화 특색이 현저한 생명공업 산업의 본거지의 형성, 생명공학 기술 특허의 보호와 물질특허 생물유전자원의 보호를 강화하여, 생물유전자원의 개발‧이용 수준을 향상시켜 생물안전성의 보장을 요구하고 있다.

생물 의약 분야에서, 중국 국민의 생명 건강을 위협하고 있는 중대 전염병을 예방하고 진단하는 신형 백신과 진단 시약의 개발에 중점을 두고 있다. 흔한 질환과 주요 질환의 치료에 현저한 효과가 있는 생물기술 약물‧저분자 약물과 현대 중약을 적극적으로 연구하고 개발한다.

생물 농업 분야에서 중국은, 양질‧다수확‧고효율‧다환경적응성 농업‧임업 신품종과 야생 동식물 번식 종자개발을 중점적으로 발전시키고 있다. 생물농약‧생물 사료 및 사료첨가제‧생물비료‧식물성장조절제‧동물백신‧진단시약‧현대 동물용 중약‧동물용 생물치료제‧어류용 생물치료제‧미생물 완전분해 농업용 박막 등과 같은 친환경 녹색농업용 생물제품을 크게 발전시켜, 동식물 바이오리액터의 산업화 개발을 추진하여 고효율 녹색 농업의 발전을 촉진시키고 있다.

2010년 국무원은 생물산업을 중국의 전략산업으로 제시하여 국민경제중심산업으로 선도산업의 발전목표와 정책지표로 하였고, 2012년 ʻ12.5계획ʼ(2011~2015)기간 국가과기계획으로 추진하는 11개 주요 시범 수행과 함께 시작된 국가주요과기전문 프로젝트와 연계강화 분야는 전염병 신약개발 등 20개, 전략적 차세대사업의 이론적 지원확대 분야로 신에너지, 바이오기술 등 30개 이다. 농업과 민생분야 지원확대를 위해 작물의 핵심암수개체, 벼 분자설계 육종, 동맥경화와 II형 당뇨병의 발병 메커니즘 등 40개 및 국가주요과학연구계획과제로 단백질 연구, 나노과학 연구, 발육과 생식연구, 줄기세포 연구 등 64개 프로젝트가 수행되고 있다.

2011년 <국무원 판공실의 ʻ과학기술부, 재정부의 과기형 중소기업 기술혁신기금 관련 잠정규정ʼ 전달 통지>, <과기형 중소기업 기술혁신기금 재무관리 잠정방법>의 관련 규정에 근거해 과기부 과기형 중소기업 기술혁신기금을 지원하고 있다. 또한 중국과기부는 <국가 중장기 과학기술 발전계획(2006~2020년)요강>의 시행을 구체화하고 70개 관련 프로젝트를 2012년부터 지원하고 있다.

2. 중국의 생명공학기술 및 산업

중국은 풍부한 생물자원을 보유하고 있다는 장점을 바탕으로 생물산업 발전을 가속화하고 있다. 중국에는 동식물, 미생물이 26만종이 있으며 세계에서 천연자원과 생물다양성이 가장 풍부한 국가 중의 하나이다. 이미 3,000여 가지의 질병 근원 미생물 수집에 성공하였고, 농작물 재배에 유용한 천연 생물자원도 32만종이나 확보하여 그 수치는 단연 세계 1위를 차지한다. 그밖에 형질전환기술, 단백질공학, 복제기술 등을 포함한 현대 생명공학기술은 개발도상국가 중 우위를 차지하고 있으며 일부는 세계 수준으로 평가받고 있다. 최근 중국의 생명공학 관련 특허 및 논문의 빠른 증가는 관련 연구계로부터 크게 주목 받고 있다.

중국에는 중앙정부, 유관 정부부처 및 지방정부가 지원하는 생명공학중점실험실이 약 200여개 정도 있고, 많은 대학이 생명공학 및 생물산업 분야의 전공을 개설하고 있다. 중국의 생명공학 응용연구 및 산업화는 농업 생명공학기술(형질전환 농작물, 현대육종과 슈퍼교잡벼, 식물조직배양, 생물농약, 사료생물기술, 가축용 백신)과 의약 생명공학기술(생명공학신약, 백신, 혈액제품, 생화약품, 진단시약, 조직장기공학)이 중심이며, 중약(천연물)은 중국 정부가 중화민족의 자부심을 가지고 추진하는 생명공학산업 분야이다.

(단위 : 억 위안)

출처 : 서남증권, 2014

[그림 2-4-1] 중국 대규모 건강산업 직접투자

중국발전개혁위원회가 생명공학 산업화 프로젝트와 중대과학프로젝트 등을 추진한 기술성과가 지속적으로 산업화됨에 따라 생물산업은 연간 약 3배씩 빠르게 성장하고 있다. 중국의 13억 인구가 식량을 섭취하고 5억 정도가 건강기능식품을 소비하고, 1.3억의 인구가 환자이며 새로운 품종의 농작물을 재배할 농경지가 20억무(1畝=200평)나 되는 등 중국은 세계에서 가장 큰 생물제품 소비시장을 보유하고 있어 향후 지속적 발전 가능성이 크게 기대된다.

중국내 생명공학 관련 기업과 종사인력은 계속 증가하고 있고, 베이징과 상하이, 선전 등지에 이미 20여개 생명공학 클러스터가 설립되어 있다. 중국정부는 중국 생명공학이 향후 더욱 커다란 발전 잠재력을 보유하고 있고 중국의 생명공학 연구개발이 식량안보, 인구건강, 환경증진, 에너지 안보에 주력하고 경제사회 개발의 병목현상을 해결할 수 있을 것이라고 확신하고 있다.

가. 중국생명공학 산업 규모

“2020년까지, 중국 의약 위생 관련 산업의 생산액은 4만억 위안에 달할 것이고, 생명공학 관련 산업의 생산액과 합쳐서 6만억 위안을 넘을 것이다(全國人大常委會 위원장 桑国卫).” 생물 의약 산업은 전략 산업 뿐만 아니라 미래의 기간산업이 될 것이고, 앞으로 중국 GDP의 10% 또는 그 이상 차지할 것이다. 2010년 국무원은 생물산업을 중국의 전략산업으로 제시하고, 경제발전방식 전환과 산업구조 격상 및 경제사회 추진으로 지속적인 발전을 이루게 하고, 또한 세계적으로 경쟁력을 가진 전략을 수립할 수 있는 중국생물산업발전의 방향을 제시하였다.

ʻ12·5ʼ(2011∼2015) 시기에도 중국 생물산업은 계속 빠르게 성장하여 하이테크산업발전의 중요 분야로 자리 잡고 독자적 창의개발능력이 뚜렷이 강화되었다. 유전자 분석, 줄기세포, 항체공정, 단백질 약물, 의료기구, 생물합성, 이식 유전자 육종, 동물반응기, 효소 공정, 신약개발과 백신개발 등 생명공학 기술의 최전방 영역에서, 국가공정연구센터, 국가공정연구소, 국가중점실험실, 기업기술센터를 설치하고 이를 중심으로 관련분야에서 커다란 성과를 얻었으며, 중소기업 연구개발 활동을 활발하게 수행하여 산업 핵심경쟁력의 성장을 확실하게 달성하였다. 그리고 창의적 혁신연구개발 성과는 상업화를 도출하였다. 백신과 시약진단, 새로운 약물 개발, 현대 중약, 생물의약공정, 생물육종, 녹색농용생물제품, 생물자원, 생물소재, 미생물이용 분야의 새로운 성과를 통해 산업화 실현 및 현대농업의 발전을 달성하였다. 또한 관련 산업은 발전적 형세를 갖추었다. 북경, 상해, 장춘, 창사, 선전, 덕주, 태주 등 국가생물산업기지는 발전단계로 빠르게 진입하여 경제사회발전의 새로운 성장엔진으로 거듭났다.

2011년 후진타오 주석이 중국중앙정치국의 제29회 집단학습에서 전략적 신흥산업을 본격적으로 육성하는 것을 강조한 것과 관련하여 중국 ʻ소강사회ʼ(小康社會)의 전면 건설이 관건인 ʻ12·5ʼ(2011~2015)기간에는 개혁개방을 가속화하고 경제발전방식의 난관을 극복하여 변화를 도모하고, 미래 <전략신흥산업 ʻ12·5ʼ계획>, <생물산업발전ʻ12·5ʼ계획>의 출현, 의료위생체제개혁과 새로운 농합, 주민사회보장제도의 지속적인 개선, 녹색기술의 발전과 ʻ양형사회ʼ(兩型社會) 건설에 따라 생물산업은 발전 범위를 넓히고 있다. ʻ12·5ʼ기간, 중국은 생물산업발전기술의 기반강화에 주력하고 중대성과의 산업화를 추진하며, 한 단계 업그레이드된 재정과 세무, 금융정책의 지원, 기술혁신과 인재정책의 개선, 양질의 시장 환경 조성, 중요 분야와 중점 개혁의 추진 등으로 중국 생물 산업을 빠르게 발전시켰다.

나. 중국 생명공학 산업 현황

중국 생명공학 산업은 계속 왕성한 성장력을 보이며 바이오제약, 생물농업, 생물공정 등 모든 분야에서 발전하였다. 산업이 빠르게 성장하고, 기업이윤이 높아졌으며, 국내외 자금 유치능력도 높아졌고, 생산기지 건설이나 연구기지 건설 모두 호황을 보였다. 특히 주된 두 가지 이유는 국내의료위생개혁과 중국의 신흥기업이 창업하는데 유리한 자본조달 시장 때문이다.