2017 생명공학백서

개요

2017 생명공학백서

□ 2017 생명공학백서 발간취지

과학기술정보통신부는 생명공학 분야의 정책과 국내.외 연구동향 등을 한눈에 살펴 볼 수 있는 ‘2017 생명공학백서’를 발간하였습니다.

여덟 번째로 발간되는 올해 생명공학백서는 급변하는 환경변화와 함께 우리나라의 도전과 노력을 수록하였으며, 더불어 세계 주요국의 동향, 관련제도, R&D 성과 등 생명공학 분야의 현황과 향후 방향을 가늠할 수 있는 다양하고 유용한 정보를 담고 있습니다. 아무쪼록 이 백서를 통하여 생명공학계에는 과거를 돌아보고 앞을 내다볼 수 있는 계기가, 국민에게는 우리의 미래 먹거리인 생명공학에 대한 이해를 높이는 좋은 참고자료로 활용되기를 기대합니다.

□ 2017 생명공학백서 특징

○2015년도 생명공학백서 발간 이후, 2017년 하반기까지 진행된 국가 생명공학의 비전과 전망, 해외 생명공학 동향, 국가 생명공학 육성 정책 및 지표, 생명공학 연구개발 및 산업현황 등을 수록

- ‘생명공학육성기본계획(정책)’, ‘4차 산업혁명(기술)’, ‘미래의학(현장)’을 키워드로, 우리나라 생명공학 육성의 성과와 함께 최근 크게 이슈가 되고 있는 4차 산업혁명, 고령화 등 대내외적인 환경변화에 대해 조망하고 있다.

...................(계속)

☞ 자세한 내용은 내용바로가기 또는 첨부파일을 이용하시기 바랍니다.

제 4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지

제 4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지

이용자는 이 공공저작물을 이용할 경우 저작물의 출처표시, 비영리 목적으로만 이용가능하며 저작물의 변경 혹은 2차 저작물 작성을 금지합니다.

전세계는 지금 4차 산업혁명 시대로 접어들고 있습니다.

4차 산업혁명을 한마디로 표현하자면 ‘초연결 기반 지능화 혁명’이라고 할 수 있습니다. 즉 초연결 지능화 인프라인 DNA(Data, Network, AI)를 구축하고, 이를 모든 산업과 사회에 접목하여 생산성을 획기적으로 높여, 다양한 사회문제도 해결함과 동시에 새로운 성장동력을 만들어 나가는 것입니다. 이러한 4차 산업혁명의 핵심 분야 중 하나는 분명 융합을 통해 새로운 먹거리와 일자리를 창출하는 바이오가 될 것입니다.

바이오 분야에서의 융합과 혁신은 바이오 기술이 인류의 복지와 경제성장을 동시에 달성하는 바이오경제 시대의 도래를 앞당기고 있습니다. 바이오경제 시대에서 생명공학 기술은 신산업 창출 뿐 아니라 고령화, 감염병, 안전한 먹거리 등 사회문제 해결 등 경제 전반에 새로운 변화를 촉발하는 기반기술(Enabler)입니다. 따라서 우리는 앞으로 생명공학을 연구・산업의 영역에서만 다루지 않고, 경제 전반의 관점에서 논의해 나가야 할 것입니다.

정부는 작년 9월, 다가올 바이오경제 시대에 대비하기 위해 ‘바이오경제 혁신전략 2025(제3차 생명공학육성기본계획)’를 수립하여 글로벌 바이오 강국 실현을 위한 향후 10년간의 범부처 로드맵을 제시한 바 있습니다. 특히 글로벌 최초 기술을 만드는 혁신적 R&D를 촉진하고, R&D에서 사업화까지 일원화된 지원을 제공하며, 글로벌 수준으로 규제를 혁파하는 데 모든 부처가 합심하여 국가적인 바이오 생태계를 조성하고자 합니다.

여덟 번째로 발간되는 올해 생명공학백서는 급변하는 환경변화와 함께 우리나라의 도전과 노력을 수록하였으며, 더불어 세계 주요국의 동향, 관련제도, R&D 성과 등 생명공학 분야의 현황과 향후 방향을 가늠할 수 있는 다양하고 유용한 정보를 담고 있습니다. 아무쪼록 이 백서를 통하여 생명공학계에는 과거를 돌아보고 앞을 내다볼 수 있는 계기가, 국민에게는 우리의 미래 먹거리인 생명공학에 대한 이해를 높이는 좋은 참고자료로 활용되기를 기대합니다.

끝으로 백서 발간을 위해 수고해 주신 각 분야 전문가 여러분 및 관계자께 감사의 말씀을 드립니다.

유영민

![]()

2017년 과학기술정보통신부 장관

4차 산업혁명이라는 거대한 물결의 흐름 속에서 우리가 바이오에 주목하는 이유는 저성장・고실업의 뉴노멀시대를 타개할 새로운 성장 동력이자, 보건・의료, 에너지, 환경, 식량 등 인류의 4대 난제를 해결함으로써 인류의 건강과 경제성장이라는 두 가지 목표를 달성할 수 있는 해법이기 때문입니다.

OECD는 이미 2009년에 ‘바이오경제 2030’ 보고서를 통해 다양한 기술과 생명공학기술의 융합으로 2030년경 글로벌 경제에 대규모 변화를 가져오는 ‘바이오경제시대’가 도래할 것으로 예견한 바 있으며 한 글로벌 시장조사업체가 2015년 미국 주요 산업의 영업이익률을 분석한 결과, 바이오산업이 30.2%로 주요 업종 중 1위를 기록했다는 결과를 보면 글로벌 경제가 이미 바이오경제시대에 진입했다는 사실을 실감할 수 있습니다.

또한 최근 4차 산업혁명을 통해 산업 간의 융합이 활발해지면서 바이오경제시대 진입속도가 빨라짐에 따라 바이오경제시대의 주도권을 잡기 위한 세계 각국의 경쟁이 치열해지고 있는 상황입니다.

급속하게 변하는 환경 속에서 바이오산업은 혁신적인 R&D 성과가 시장의 성공으로 이어지는 과학기술 집약적 산업이자, 타 기술과의 융합을 통해 신기술・신산업 창출이 가능한 분야이기 때문에 국가 신성장동력으로 급부상하고 있습니다.

이에 정부는 2017년 바이오경제시대를 실현하기 위한 제3차 생명공학육성기본계획을 수립하였습니다. 이 생명공학육성기본계획의 추진이 바이오산업의 양분이 되어 신성장동력으로써 우리나라가 바이오강국으로 성장하는 데 기여할 수 있기를 바랍니다.

과학기술정통부에서 발간하는 ‘2017 생명공학백서’에서는 생명공학 분야의 주요 이슈, 정책추진 현황, 연구개발 및 산업 동향과 전망 등 방대한 생명공학 정보를 체계적으로 종합하여 수록하였습니다. 생명공학분야의 종합 안내서 기능을 하는 이 백서를 통해 관련 분야 전문가는 물론 일반인들에게도 매우 유용한 자료가 되리라 생각됩니다.

다시 한 번 생명공학백서 발간을 축하드리며, 그동안 수고를 해 주신 과학기술정보통신부 및 생명공학정책연구센터 관계자 분들과 집필에 참여하신 모든 전문가 분들께 심심한 감사의 말씀을 드립니다.

감사합니다.

오구택

![]()

2017년 생명공학백서 편찬위원장

21세기 바이오경제 시대를 주도할 생명공학기술은 경제발전과 삶의 질 향상을 동시에 성취할 수 있는 4차 산업혁명의 핵심 기술 분야입니다.

전 세계적으로 파괴적인 기술혁신과 기술간 융합으로 산업간 경계가 허물어지고 있으며 입니다. 줄기세포치료제와 유전자치료제 등 첨단 바이오의약품 시장은 연평균 10% 이상으로 성장할 전망이며, 유전체 기반 맞춤의료 연구성과들이 실용화 되면서 정밀의료 서비스 시장도 급속하게 확대되고 있습니다.

생명공학기술은 개발까지 오랜 기간이 걸리는 고위험 고수익 분야이며, 우수 R&D 성과가 시장에서 성공으로 연결되는 과학기술 집약적인 산업입니다. 또한 인류의 삶에 직접적인 영향을 미칠 수 있는 분야인 만큼 우수성과 창출을 위한 다각도의 노력이 필요합니다.

이를 위해, 한국생명공학연구원은 초일류 바이오 R&D 국가 중심기관으로서 개방형 융합연구를 통하여 국가 사회적 현안을 해결하고, 역동적이고 유연한 연구 환경・문화 조성으로 바이오 경제시대를 주도해 나가도록 할 것이며, 더 나아가 사람 중심의 따뜻한 과학기술로 “안전하고 풍요로운 무병장수의 꿈”을 실현하기 위하여 최선의 노력을 다하겠습니다.

과학기술정보통신부에서 발간하는 ‘2017 생명공학백서’는 국내외 생명공학 정책동향, 분야별 연구개발 및 산업동향, 관련 법과 제도 등이 담겨 있어 생명공학에 대한 종합적인 안내서 기능 뿐 아니라 일반 국민들의 생명공학에 대한 이해의 폭을 넓히고 인식을 제고하는데 큰 역할을 할 것으로 기대합니다.

다시 한 번 2017 생명공학백서의 발간을 축하드리며 집필에 참여하신 전문가분들께 감사의 말씀을 전합니다.

감사합니다!

장규태

![]()

2017년 한국생명공학연구원 원장

지난해 1월 스위스에서 열린 세계경제포럼에서 클라우스 슈밥 회장이 그의 저서 ‘4차 산업 혁명의 충격’을 처음 인용하면서, 우리나라는 지금 그 어느 나라보다도 빠른 4차 산업혁명의 급물살을 타고 있습니다. 슈밥 회장의 말처럼 4차 산업혁명의 핵심은 물리학과 디지털 그리고 생물학 사이에 놓인 경계를 허물고 기술적 융합을 이루는 것입니다. 결과적으로 생명공학 분야 에서는 생물학 기반의 바이오 융합이 산업계 전반으로 가속화 될 전망입니다.

이렇듯 바이오경제가 주축이 될 4차 산업혁명의 시대를 위한 바이오 융합이 가장 활성화된 분야는 바이오의약품입니다. 바이오의약품은 기존의 합성 의약품과 달리 생물학 기술을 접목해 그 구조가 복잡하고 생산과 공정이 어렵습니다. 때문에 전 세계 제약산업계는 바이오의약품의 효율적인 생산 유통을 위한 구조개선에 노력을 기울이고 있습니다. CMO(생산 대행기업), CRO(연구 대행기업), CSO(판매 대행기업) 등 가치사슬을 기준으로 분업화가 활성화되고 있으며, 바이오의약품 개발에 드는 막대한 비용과 리스크를 감당하기 위해 기업 간의 오픈 이노베이션이 화두입니다. 이렇듯 경쟁과 협업을 동시에 진행함으로써 획기적인 성장이 기대되는 분야입니다.

또 하나 주목해야 할 분야는 개인 유전정보를 활용한 개인별 맞춤형 정밀의학 분야입니다. 그 동안 과학분야 학문으로만 연구돼오던 유전체 분야도 산업화가 가시화 되었습니다.

글로벌에서는 23앤드미가 올 초 소비자가 직접 의뢰하는 유전자분석서비스(DTC)에 대한 FDA의 허가를 받으면서, 전 세계 유전체 산업 시장의 문을 두드리고 있습니다. 국내 산업계에서도 마크로젠을 필두로 이원다이애그노믹스, 테라젠이텍스, 천랩 등이 차별화된 유전자 분석 서비스로 시장을 공략 중입니다.

그러나 유전체 분석시장과 같이 기존에 없던 새 시장을 여는 데는 정부의 강력한 규제 개혁이 필요합니다. 현재, 국내의 강력한 개인정보보호법 등으로 인해 산업화의 한계와 맞서기 위해 유전체 분석기업들이 고군분투 중입니다. 산업계와 학계가 함께 관심을 가지고 헤쳐 나가야 할 몫입니다.

올해 새 정부가 들어서면서 바이오산업계는 바이오산업화 활성화를 위해 정부와 어떻게 협조해나갈 수 있을지 고민과 함께 큰 기대를 갖고 있습니다. 정부의 기조가 일자리 창출에 강력한 목표를 두고 있는 것은 산업계가 매우 환영해야 할 대목입니다. 바이오분야의 활발한 창업이 청년 일자리 창출에 가장 큰 기여를 할 것입니다.

바이오 산업계를 대표하는 한국바이오협회는 바이오분야 산업화의 지평을 열 수 있도록 기업들을 독려하고 지원하는 역할을 수행하고 있습니다. 단백질 의약품, 세포치료제, 유전자 치료제, 생물학 제제 등의 바이오의약품은 물론, 유전체 분석산업, 체외진단 산업, 줄기세포치료제 분야 등 바이오신산업계 전반을 아우르며, 기업과 정부의 가교 역할을 통한 산업화 창출에 노력을 기울이고 있습니다.

또한, 해당 분야들의 R&D 지원과 벤처창업 지원을 통한 바이오산업계 생태계 조성을 위한 노력을 통해 정부의 많은 관심을 유도해 내기도 했습니다. 이제는 산업화를 시작한 우리 기업들이 보다 큰 시장인 글로벌로 진출할 수 있도록 한중일 3국간의 바이오 협력 네트워크를 통한 아시아 시장 공략과 함께 미국 바이오 및 유럽 바이오 행사 등을 지원해 국내 기업을 해외에 소개하는 활동도 함께 진행하고 있습니다.

이번에 새로 국내 생명공학 및 바이오산업 발전과정의 기록물인 『생명공학백서』가 발간된 것을 축하드립니다. 그간의 정부지원을 통한 성과, 산업 및 연구개발 동향, 그리고 향후 비전과 전망 등이 잘 정리되어 있어 국내 바이오산업계에 아주 유용한 자료로 활용될 것입니다.

『2017 생명공학백서』의 발간을 축하 드리며, 소중한 백서 발간을 위해 애쓰신 관계자 분들과 집필에 참여해 주신 전문가 분들께 진심으로 감사드립니다.

서정선

![]()

2017년 한국바이오협회 회장

사진으로 보는 바이오

정부 정책 수립

![]()

![]() 바이오특별위원회

바이오특별위원회

|

제1회 바이오특별위원회 (2016.3.22.)

|

회차 |

일시 |

안건 |

|

제1회 |

2016.3.22 |

∙바이오특별위원회 운영방안 ∙제2차 국가 감염병 위기대응 기술개발 추진전략(’17∼’21) ∙바이오 현안 이슈 및 주요 아젠다 |

|

|

제2회 |

2016.5.25 |

∙바이오 중기 육성전략(안) ∙바이오 창조경제 10대 활성화 프로젝트 추진방안 ∙바이오 미래전략(Ⅰ・Ⅱ) 이행실적 점검 |

|

|

제3회 |

2016.10.10 |

∙바이오신약 국가전략프로젝트 추진현황 및 계획(안) (미래부) ∙정밀의료 국가전략프로젝트 추진현황 및 계획(안) (복지부) ∙‘바이오 중기(’16∼’18)육성전략' 1차 실적점검 결과(안) (관계부처합동) ∙우수기업연구소지정제도 추진계획(안) (미래부) ∙글로벌 바이오 전시회 범부처 공동참가 계획(안) (관계부처합동) |

|

|

제4회 |

2017.1.17 |

∙바이오의약품 규제관리 선진화 방안(안) (식약처) ∙포스트게놈 다부처 유전체사업 추진 개선 계획(안) (관계부처합동) ∙2017년 바이오특별위원회 운영 계획(안) (미래부) ∙농생명 소재산업 육성방향(안) (관계부처합동) |

|

|

제6회 |

2017.9.18 |

∙바이오경제 혁신전략 2025(안) (관계부처합동) ∙AI・구제역 대응 범부처 R&D 추진 전략(안) (관계부처합동) ∙바이오 중기 육성전략 2차 실적점검 결과(안) (관계부처합동) ∙생명윤리법 바이오 R&D 규제 현황 (과기정통부) |

제3회 바이오특별위원회(2017.10.10.)

|

|

|

|

홍남기 미래부 1차관이 인천 송도에 위치한 바이오기업을 찾아 생산시설을 직접 둘러보면서 기업인들로부터 바이오산업의 발전 방향과 애로사항을 청취하고 있다. |

출처: 과학기술정보통신부

![]() 제3차 생명공학육성기본계획 수립

과학기술기반 바이오경제 혁신전략2025

제3차 생명공학육성기본계획 수립

과학기술기반 바이오경제 혁신전략2025

바이오경제 혁신 정책 대토론회(2017.9.15.)

|

|

|

|

과학기술정보통신부(장관 유영민)는 바이오경제 혁신전략 2025(제3차 생명공학육성기본계획, ’17∼’26) 수립을 위한 대국민 의견수렴 정책 대토론회를 국회와 공동으로 개최하였다.

|

제29회 생명공학종합정책심의회(2017.9.27.)

|

|

|

|

과학기술정보통신부는 제29회 생명공학종합정책 심의회를 개최하고, 제3차 생명공학육성기본 계획(바이오경제 혁신전략 2025, ’17∼’26)를 심의・의결하였다. 이번 계획은 국정과제 「고부가가치 창출 미래형 신산업 발굴・육성」의 일환으로 추진되며, 대한 민국 혁신성장과 4차 산업혁명의 한 축을 담당할 바이오산업 육성을 위한 향후 10년간의 청사진을 제시하고 있다. |

출처: 과학기술정보통신부

![]() 농식품부, 핵심 개혁과제 의견수렴 및 현장방문

-ICT 융복합 스마트팜, 5차 산업화 등(2016.1.6.)

농식품부, 핵심 개혁과제 의견수렴 및 현장방문

-ICT 융복합 스마트팜, 5차 산업화 등(2016.1.6.)

출처: 원예산업신문, 2016.01.11. http://m.wonyesanup.co.kr/news/articleView.html?idxno=32355

![]() 농림축산식품부(이동필 장관)는 빅데이터에 기반한 국산 생육관리 소프트웨어 조기 개발 방안, 스마트 팜 신축과 규모 확대에 수반되는 농가의 자본

투자 부담 완화 방안 등을 논의하고 6차산업 경영체로부터 제품판로, 창업 및 사업자금 부족, 현장규제 등 정책수요자들의 의견을 수렴하고 있다.

농림축산식품부(이동필 장관)는 빅데이터에 기반한 국산 생육관리 소프트웨어 조기 개발 방안, 스마트 팜 신축과 규모 확대에 수반되는 농가의 자본

투자 부담 완화 방안 등을 논의하고 6차산업 경영체로부터 제품판로, 창업 및 사업자금 부족, 현장규제 등 정책수요자들의 의견을 수렴하고 있다.

![]() 바이오창조경제 10대 활성화를 위한 간담회 개최(2017.12.6.)

바이오창조경제 10대 활성화를 위한 간담회 개최(2017.12.6.)

|

출처: 과학기술정보통신부 |

바이오산업 활성화의 핵심 축인 병원을 대상으로 미래부의 바이오 정책을 소개하고 현장의 생생한 소리를 청취해 차기 사업에 반영하기 위해 마련

분야별 주요 활동

![]()

![]() 국회-과총 바이오경제포럼

국회-과총 바이오경제포럼

|

회차 |

일시 |

안건 |

|

국회 제32회-과총 제1회 |

2017.5.18 |

신정부 바이오 과학기술 발전방향-바이오 R&D 성과, 현황 및 미래전략 |

|

국회 제33회-과총 제2회 |

2017.6.30 |

재생의료의 규제 합리화 |

|

국회 제34회-과총 제4회 |

2017.8.22 |

바이오산업 활성화: 공공 및 민간 투자전략 |

|

국회 제35회-과총 제6회 |

2017.9.11 |

바이오안전성 대중커뮤니케이션, 무엇이 문제인가? |

|

국회 제36회-과총 제7회 |

2017.9.28 |

맞춤 의료의 꽃, 분자진단산업・핵심이슈 및 전략 |

|

국회 제37회-과총 제8회 |

2017.11.3 |

바이오 의약품의 스마트 규제 |

|

국회 제38회-과총 제9회 |

2017.12.7 |

바이오 R&D 혁신을 위한 생명윤리법 개정 방향 |

|

제1회 과총바이오 경제포럼 (2017.5.18.)

|

|

|

제4회 과총바이오 경제포럼 (2017.8.22.)

|

출처: 한국과학기술단체총연합회, https://www.kofst.or.kr/bbs.bit

|

![]() 생명윤리 관련

생명윤리 관련

4차 산업혁명 시대에 생명윤리 정책방향 공청회(2017.8.30.)

출처: 보건복지부

출처: 디지털타임스, 2017.8.30., ttp://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2017083002109976029002

![]() 보건복지부는(장관 박능후)는 4차 산업혁명 기술 발전에 따른 생명윤리 정책방향을 모색하고자 이 공청회를 개최하였으며, ‘첨단

보건복지부는(장관 박능후)는 4차 산업혁명 기술 발전에 따른 생명윤리 정책방향을 모색하고자 이 공청회를 개최하였으며, ‘첨단

생명과학기술 연구 추진방향 및 사회적 책임’, ‘인공지능과 빅데이터 의료적 활용과 생명윤리’라는 두 가지 주제를 논의하였다.

바이오 R&D 혁신을 위한 생명윤리법 개정 방향(2017.12.7.)

출처: 한국과학기술단체총연합회, https://www.kofst.or.kr/bbs.bit

![]()

과학기술정보통신부는 국회의원 신용현 의원과 공동으로 이 포럼을 개최, 과학기술계

전문가들과 함께 「생명윤리 및 안전에 관한 법률」의 개정방향에 대해 논의하였다.

![]() 나고야 의정서 관련

나고야 의정서 관련

해양생명자원 ABS 정보지원센터 설치 운영(2016.10.6.)

출처: 해양생명자원 ABS 정보지원센터, http://www.mabik.re.kr/html/abs/

나고야의정서 대응 생물자원 컨퍼런스(2016.11.24.)

출처: 인천일보, 2016.11.25., http://www.incheonilbo.com/?mod=news&act=articleView&idxno=737567

출처: 환경부

![]() 환경부(장관 조경규)는 나고야의정서 시대에 발맞추어 생물자원의 활용에 관한 바이오산업계의 인식을 높이기 위해 이 행사를 개최하였다.

환경부(장관 조경규)는 나고야의정서 시대에 발맞추어 생물자원의 활용에 관한 바이오산업계의 인식을 높이기 위해 이 행사를 개최하였다.

나고야의정서 국내 이행법률 제정과 의정서 비준을 앞두고 열린 이 행사는 국내 산업계의 나고야의정서 체제 적응을 위한 지원 방법을 모색하였다.

제1회 국제 종자박람회 개최(2017.10.26∼28.)

|

출처: (주)한국농자재신문, 2017.11.06, http://www.newsam.co.kr/news/article.html?no=11576 |

출처: 한국영농신문, 2017.10.27, http://www.youngnong.co.kr/news/articleView.html?idxno=3578

농림축산식품부(장관 김영록)는 우리 품종의 우수성을 전 세계에 알리고 종자산업을 미래 성장산업으로 육성 지원하기 위해 ‘미래를 품은 씨앗’이라는 주제로 제1회 종자박람회를 개최하였다.

주요 행사

![]()

![]() 바이오미래포럼

바이오미래포럼

2016 바이오미래포럼(2016.11.7∼8., Bio Lab to Market)

|

|

|

▲ 전시관을 둘러보는 최양희 미래부 장관 |

2017 바이오미래포럼(2017.10.25∼26., 바이오경제 시대의 서막을 열며)

|

▲ 전시관을 둘러보는 임대식 과기정통부 과학기술혁신본부장 |

|

|

|

|

|

출처: http://www.bioforum.kr

![]() 과학기술정보통신부는 국내외 바이오 정책동향, 바이오생태계 활성화 방안을 논의하고자 매년 바이오미래포럼을

과학기술정보통신부는 국내외 바이오 정책동향, 바이오생태계 활성화 방안을 논의하고자 매년 바이오미래포럼을

개최하고 있으며, 연구개발(R&D) 연계성과 창출을 위한 연구자, 투자자, 기업간 교류의 장도 함께 마련하고 있다.

![]() 바이오기술 국제표준화기술위원회-서울(2017.5.13.)

바이오기술 국제표준화기술위원회-서울(2017.5.13.)

출처: 연구소재은행 웹진, http://www.knrrc.or.kr/webzine/vol.19/sub1/news.jsp?index=3&idx=1-1

출처: 산업부 보도자료 2017.5.11.

ISO/TC 276 조직

|

ISO/TC276(바이오기술) 개요 ◦(작업범위) 바이오산업의 용어, 바이오뱅크 및 바이오자원, 분석방법, 바이오공정, 정보처리 및 통합 등에 관한 표준화 ◦(회원국) 41개국 (P회원 28개국, O회원국 13개국) -간사국 : 독일(DIN) / 의장 : Mr. Ricardo Gent ( ∼2019, 독일) -P 회원국 : 한국, 독일, 프랑스, 미국, 일본, 중국 등 -O 회원국 : 노르웨이, 스페인, 폴란드, 네덜란드 등 ◦(표준활동) 11종 개발 중 ◦(조직구성) 5개의 WG 운영 ① WG1 (용어, Terminology) ② WG2 (바이오뱅크 및 바이오자원, Biobanks and Bioresources) ③ WG3 (분석방법, Analytical methods) ④ WG4 (바이오공정, Bioprocessing) ⑤ WG5 (정보처리 및 통합, Data processing &Integration) * 그룹별 컨비너: WG1(독일), WG2(프랑스), WG3(미국), WG4(일본), WG5(독일과 중국) |

![]() 2017년 글로벌 바이오 콘퍼런스(2017.6.26∼30.)

2017년 글로벌 바이오 콘퍼런스(2017.6.26∼30.)

|

|

|

◀ 식품의약품안전처(손문기 처장)가 주최하고 한국바이오의약품협회가 주관하는 이 콘퍼런스는 ‘4차 산업혁명의 중심, 바이오 의약품’이라는 주제로 개최되었다. |

|

|

|

◀ 문재인 대통령 축사 영상 |

출처: 식품의약품안전처 출처: 글로벌바이오콘퍼런스, http://www.gbckorea.kr

![]() 글로벌 인재포럼

글로벌 인재포럼

글로벌 인재포럼 2016(2016.11.4~5.)

출처: 글로벌 인재포럼, http://www.ghrforum.org

![]() 교육부(이준식 장관)는 ‘꿈, 도전 그리고 창조(Let's Dream, Challenge and Create)’라는 주제로 글로벌 인재포럼 2016을 개최하였다.

교육부(이준식 장관)는 ‘꿈, 도전 그리고 창조(Let's Dream, Challenge and Create)’라는 주제로 글로벌 인재포럼 2016을 개최하였다.

글로벌 인재포럼 2017(2017.10.31~11.2.)

출처: 교육부

![]() 교육부(김상곤 장관)는 ‘우리가 만드는 미래(Future in Your Hands)’라는 주제로 글로벌 인재포럼 2017을 개최하였다. 이 행사는

교육부(김상곤 장관)는 ‘우리가 만드는 미래(Future in Your Hands)’라는 주제로 글로벌 인재포럼 2017을 개최하였다. 이 행사는

12회째를 맞는 국제적 행사로 지구촌이 공동으로 직면하고 있는 문제의 해결을 위한 인재 육성 방안을 논의하는 국제포럼이다.

![]() 바이오코리아

바이오코리아

2016 바이오코리아(2016.3.30∼4.1.)

![]() 바이오코리아 2016을 통해 대한민국 바이오헬스산업의 현황과 미래 발전

바이오코리아 2016을 통해 대한민국 바이오헬스산업의 현황과 미래 발전

방향을 논의하고 바이오헬스 산업이 미래 먹거리 산업임을 실감하였다.

2017 바이오코리아(2017.4.12∼14.)

출처: http://www.biokorea.org

![]() 한국보건산업진흥원(원장 이영찬)과 충청북도(도지사 이시종)의 공동주최로 열린 바이오코리아 2017은

한국보건산업진흥원(원장 이영찬)과 충청북도(도지사 이시종)의 공동주최로 열린 바이오코리아 2017은

12회째를 맞았으며 이번 행사에는 47개국, 630여 개 기업, 24,000여 명이 참가 및 방문했다.

![]() BIO International Convention

BIO International Convention

2016 BIO International Convention(2016.6.6∼9.)

출처: https://ct.wolterskluwer.com/resource-center/events/tradeshow-bio-international-convention-2016

출처: https://medcitynews.com/2016/06/bio-2016-synthetic-biology/?rf=1

출처: https://best-storageprocess.com/blog/2016-bio-international-convention/

출처: http://www.tsnn.com/news/2016-bio-international-convention-sets-new-record-partnering-meetings

출처: KOTRA 실리콘밸리 무역관, nstands.com 제공

출처: http://kddf.org/bbs/bbs.asp ?no=65&mode=view&IDX=1387&p=1&CateId=35

출처: http://www.ebn.co.kr/news/view/834583

2017 BIO International Convention(2017.6.19∼22.)

출처: KOTRA 해외시장뉴스

![]() BIO 2017의 기조연설을 맡은 마이크 카메론 전 영국 총리

BIO 2017의 기조연설을 맡은 마이크 카메론 전 영국 총리

출처: convention.bio.org

▲ 숫자로 보는 BIO 2017

출처: 아시아경제, 2017.6.21, http://www.asiae.co.kr/news/ view.htm?idxno=2017062105050695528

2016년 주요연구성과

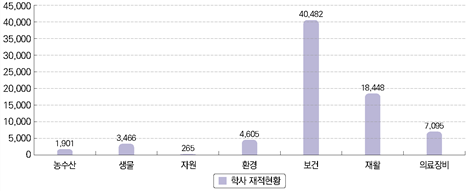

국가연구개발 우수성과 100선의 ‘생명・해양’ 분야에 선정된 성과를 기준으로 소개

◉ 2016년 국가연구개발 우수성과 100선 中 생명・해양 분야

|

일련 번호 |

성과분과 |

부처 |

성과명 |

연구자 |

소속기관 |

비고 |

|

1 |

생명해양 |

복지부 |

지속형 당뇨병 치료제 HM11260C(Efpeglenatide)개발 |

권세창 |

한미약품㈜ |

장관표창 |

|

2 |

생명해양 |

미래부 |

복합적인 기억 억제 기작 규명, 무선 생체 광 자극기 개발, SHANK2 유전자가 결실된 자폐증 모델 형질전환마우스 개발 |

강봉균 |

서울대학교 |

장관표창 |

|

3 |

생명해양 |

미래부 |

기후변화 대응 바이오기반 화학물질 생산을 위한 산업미생물 개발 전략 개발 |

이상엽 |

한국과학 기술원 |

|

|

4 |

생명해양 |

미래부 |

해양생물체의 수중접착, 오징어 빨판 구조 동시 적용 친환경 방오소재 개발 |

황동수 |

포항공과 대학교 |

|

|

5 |

생명해양 |

산자부 |

비소세포성폐암 내성치료제 항암신약 HM61713 개발 |

서귀현 |

한미약품㈜ |

|

|

6 |

생명해양 |

미래부 |

종양 미세환경을 표적으로 하는 항암 전략 |

서영준 |

서울대학교 |

|

|

7 |

생명해양 |

산자부 |

혁신 신물질제초제 Tiafenacil 개발 및 기술이전 |

고영관 |

한국화학 연구원 |

|

|

8 |

생명해양 |

농진청 |

풀사료 이용 효율 극대화를 위한 내재해성 사료 작물 신품종 개발 및 산업화 |

지희정 |

국립축산 과학원 |

|

|

9 |

생명해양 |

산자부 |

유방암 치료용 바이오베터 의약품 개발을 위한 ADC 원천 기술 (NexMab) 개발 및 기술이전 |

박순재 |

㈜알테오젠 |

|

|

10 |

생명해양 |

해수부 |

천리안 위성영상을 활용한 해양현안분석정보 서비스 |

박영제 |

한국해양과학기술원 |

|

|

11 |

생명해양 |

미래부 |

해양 공생생물의 발현 유전체 연구를 통한 적조 원인 규명 |

김광훈 |

공주대학교 |

|

|

12 |

생명해양 |

미래부 |

암표적 유전자(CAR)를 이용한 항암치료제 개발 및 미국으로 기술이전 |

유승신 |

㈜바이로메드 |

|

|

13 |

생명해양 |

복지부 |

진통치료제 개량신약 개발 |

이홍우 |

대원제약 주식회사 |

|

|

14 |

생명해양 |

미래부 |

화학효소적 방법을 통한 신규 당화 마크로락탐 항생제 최초합성 |

윤여준 |

이화여자 대학교 |

|

|

15 |

생명해양 |

해수부 |

어패류 항균펩타이드 이용 항생제 대체소재 개발 |

남보혜 |

국립수산 과학원 |

|

|

16 |

생명해양 |

해수부 |

뱀장어 인공종묘생산기술 개발 |

김대중 |

국립수산 과학원 |

|

|

17 |

생명해양 |

농진청 |

토종 곰팡이 억제 젖산균 이용 사일리지 품질 저장성 향상 및 산업화 |

최기춘 |

국립축산 과학원 |

|

|

18 |

생명해양 |

해수부 |

수산물 원산지 판별용 유전자 감식 기술개발 |

강정하 |

국립수산 과학원 |

|

|

19 |

생명해양 |

미래부 |

젖산에 의한 세포신호전달체계 규명 |

염영일 |

한국생명 공학연구원 |

|

|

20 |

생명해양 |

미래부 |

해마 신경망 모방 웨어러블 신경신호 활용 기술 |

신현출 |

숭실대학교 |

|

|

21 |

생명해양 |

식약처 |

축산물 안전관리 강화를 위한 잔류동물의약품 시험법 개발 |

신호철 |

건국대학교 |

|

|

22 |

생명해양 |

농진청 |

동물의 인도적 안락사 및 친환경적 동물사체 액상화 처리기술 개발 |

강석진 |

국립축산 과학원 |

|

2017년 주요연구성과

국가연구개발 우수성과 100선의 ‘생명・해양’ 분야에 선정된 성과를 기준으로 소개

◉ 2017년 국가연구개발 우수성과 100선 中 생명・해양 분야

|

일련 번호 |

성과분과 |

부처 |

성과명 |

연구자 |

소속기관 |

비고 |

|

1 |

생명해양 |

과기 정통부 |

바이러스를 제어하는 콩단백질 |

권요셉 |

한국기초과학 지원연구원 |

|

|

2 |

생명해양 |

과기 정통부 |

마이크로RNA 생성 열쇠, 드로셔 단백질 3차원 구조 규명 |

김빛내리 |

기초과학 연구원 |

|

|

3 |

생명해양 |

과기 정통부 |

단백질-단백질 상호작용 조절을 위한 천연물 유래 독점적 구조기반의 분자다양성 확보 |

박승범 |

서울대학교 |

|

|

4 |

생명해양 |

과기 정통부 |

의료용 바이오 플라스틱 PLGA 생산 미생물 개발 |

이상엽 |

한국과학 기술원 |

|

|

5 |

생명해양 |

과기 정통부 |

유전자가위 Cpf1 기술적용 생쥐 유전자 편집 성공 |

이상욱 |

서울아산병원 |

|

|

6 |

생명해양 |

과기 정통부 |

노화된 조혈줄기세포를 회춘시키는 기술 개발 |

최인표 |

한국생명공학 연구원 |

|

|

7 |

생명해양 |

농식품부 |

기능성 천연 감미료 소재 글로벌 상용화 기술 개발 |

김성보 |

씨제이 제일제당(주) |

|

|

8 |

생명해양 |

농식품부 |

내병성이 뛰어난 양배추 품종개발로 해외 수출시장 개척 |

안경구 |

농업회사 법인 조은종묘㈜ |

|

|

9 |

생명해양 |

농식품부 |

한국을 넘어 세계로 향하는 국산 종자의 힘 ‘라온파프리카’ |

안철근 |

경남농업 기술원 |

|

|

10 |

생명해양 |

농식품부 |

고기능성 및 저장성이 우수한 토마토 품종 개발로 내수 및 수출 증대에 기여 |

원동찬 |

농업회사법인 ㈜농우바이오 |

|

|

11 |

생명해양 |

농식품부 |

난용성 소재의 가용화 기술개발을 통해 기능성 식품의 신시장 창출 |

장판식 |

서울대학교 |

|

|

12 |

생명해양 |

산업부 |

골질불량 부족골질 환자를 위한 치주조직 재건 시스템 구축 |

송주동 |

오스템 임플란트㈜ |

|

|

13 |

생명해양 |

복지부 |

비알콜성 지방간염 대상 복합제 글로벌 개발 기술수출 |

김미경 |

동아ST |

|

|

14 |

생명해양 |

복지부 |

시공간적 유전체 분석 및 약물 스크리닝 적용을 통해 맞춤치료의 임상 효과 입증 |

남도현 |

삼성서울병원 |

|

|

15 |

생명해양 |

복지부 |

류마티스질환 원인 유전변이의 세계 최초 규명 및 치료제 제시 |

배상철 |

한양대학교 |

|

|

16 |

생명해양 |

복지부 |

국내 플랫폼 기술을 기반으로 한 지속형 만성신부전 빈혈치료제의 개발 및 기술 수출 |

우정원 |

㈜제넥신 |

|

|

17 |

생명해양 |

해수부 |

양식생산성 향상을 위한 친환경 미생물제제 개발 및 산업화 |

김영옥 |

국립수산 과학원 |

|

|

18 |

생명해양 |

해수부 |

해양경제 영토 확보 |

문재운 |

한국해양과학기술원 |

|

|

19 |

생명해양 |

농진청 |

배 산업 활로 개척을 위한 차세대 유망 품종 개발 및 보급 –빠른 성숙 껍질째 먹고, 병에 강한 맛 좋은 우리배 삼총사 개발 보급 |

김윤경 |

국립원예 특작과학원 |

|

|

20 |

생명해양 |

농진청 |

식물성 에스트로겐 고함유 콩잎 생산기술 |

박기훈 |

경상대학교 |

|

|

21 |

생명해양 |

농진청 |

세계시장 석권, 접목선인장 품종 개발과 수출 |

박필만 |

국립원예 특작과학원 |

|

|

22 |

생명해양 |

농진청 |

세계최초, 삼채의 신기능성 구명 및 맞춤형 제품 개발 |

이성현 |

국립농업 과학원 |

|

|

23 |

생명해양 |

농진청 |

약제내성 및 잠복 결핵균치료를 위한 신약후보물질(Ecumicin)의 발견과 응용 탐색 기술 개발 |

이한기 |

명지대학교 |

|

특집

지난 10년간의 기록:

생명공학육성기본계획

4차 산업혁명과 더불어 미래에 인류의 난제를 해결하고 경제성장을 이끌 새로운 경제 패러다임으로서 바이오경제 시대가 다가오고 있다. 바이오경제는 바이오기술을 통해 고령화 대비, 질병 극복 등 건강한 삶을 유지하고, 풍요롭고 안전한 먹거리와 쾌적한 환경을 제공하여 인류의 복지와 경제성장을 동시에 달성하는 새로운 경제 패러다임이다.

글로벌 바이오 시장은 반도체, 자동차, 화학제품 등 3대 산업 합계 규모를 뛰어 넘어 급성장을 지속할 것으로 전망하고 있으며, 수출 주도형 경제 구조를 지닌 우리나라가 바이오산업을 차세대 주력산업으로 육성하는 것은 선택이 아닌 필수이자 생존의 문제이다. 또한 바이오산업은 건강・식품・에너지 등 지속적 수요가 보장되는 안정적 산업이며 취업 유발계수가 큰 고용집약적 산업으로 양질의 일자리 창출이 가능할 것으로 보인다. 이런 고령화 대비, 새로운 성장동력 확보 등을 위해 바이오경제시대에 적합한 국가 차원의 바이오 육성 전략 수립이 필요한 시점이다.

해외 주요국에서는 국가차원의 바이오경제 청사진을 마련하고, 유망혁신 기술의 선점과 시장 선도를 위한 경쟁이 이미 본격화 되고 있다.

미국은 국가 바이오경제 청사진(2012) 수립과 대형 이니셔티브 추진을 통해 글로벌 시장과 선도 기술의 선점을 추진하고 있으며 정부・민간의 R&D 투자 활성화를 토대로 글로벌 시장에서 높은 점유율(42%, 2016)을 보이며 글로벌 바이오 기술과 산업을 주도하고 있다.

EU는 사회문제 해결과 공공-민간협력 기반 R&D 혁신을 위해 지속가능한 바이오경제(2012) 혁신 전략과 EU Horizon 2020(2014∼2020)을 수립하였다. 바이오 기술을 통한 글로벌 문제 해결과 지속가능한 바이오 경제 시대 구축을 위해 대형 프로젝트를 추진하고 있으며, 정부 주도의 고위험 공유 투자 형태인 EIF(유럽투자펀드) 운영과 공공-민간 협력 프로그램(Joint Tech Initiative, 172억 유로) 추진을 통해 민관 협업과 랩 투 마켓(Lab to Market)을 활성화 하고 있다.

일본은 고령화 문제 해결과 경제발전을 위한 차세대 성장 동력으로 재생의료 등 바이오・의료 분야를 선정하여 혁신적인 정책과 제도를 지원하고 있으며 저출산・초고령화 시대를 대비한 의료분야의 실용화와 지원의 일원화를 위한 통합 거버넌스 AMED(일본의료연구개발기구)를 설립(2015) 하고 재생의료 연구개발을 위해 고베 바이오클러스터를 중심으로 정책과 제도를 지원하는 등 과학기술혁신을 통한 국가 경쟁력을 확보하기 위해 주력하고 있다.

중국은 바이오를 국가 신성장 산업으로 성장시키기 위해 정부 주도의 전략적 산업 육성 및 발전 전략1)과 함께 지속적인 대규모 투자를 하고 있으며 이를 통해 창업을 촉진하고 지역별 바이오산업기지 구축 등으로 생태계 형성을 유도하고 있다. 특히 중관촌2) 등 산・학・연 공동연구 네트워크 구축으로 바이오 산업성장에 주력하고 있다.

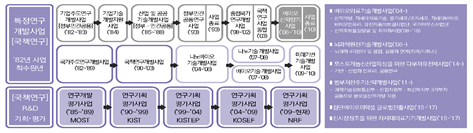

우리나라의 정부 차원의 생명공학육성의 시작은 1982년 과학기술부에서 생명공학을 핵심전략기술로 선정하여 특정연구개발사업으로 지원하면서부터이다. 그 이후 1983년 유전공학육성법(現 생명공학육성법)을 제정하여 정부의 생명공학육성과 지원을 위한 법적 기반을 마련하였고, 1985년 동법을 기반으로 한국과학기술연구원(KIST) 부설 유전공학센터(現 한국생명공학연구원)를 설립하여 생명공학을 본격 육성・지원하였다.

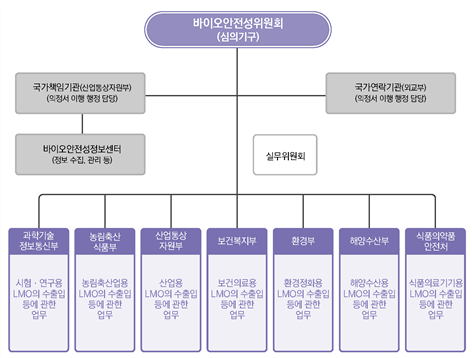

생명공학육성기본계획(이하 기본계획)은 생명공학육성법에 따라 과학기술정보통신부(이하 과기부) 등 8개 부처(교육부, 농림축산식품부, 산업통상자원부, 보건복지부, 환경부, 해양수산부, 식품의약품안전처)가 공동으로 수립하는 생명공학분야 R&D 최상위 법정계획으로 관계부처의 세부계획을 종합・체계화하여 생명공학분야를 육성하고 발전시키기 위한 국가 차원의 비전과 정책 지침을 제시한다.

기본계획은 과기부 주관 하에 관계부처 협력을 통해 수립하고 있으며 생명공학육성법에 근거하여 매년 시행계획을 수립하고 10년 단위로 기본계획을 수립, 5년 주기로 단계별 수정・보완 계획을 추진한다.

제1차 기본계획(1994∼2006)을 토대로 정부의 지원정책이 지속적으로 추진되면서 R&D 기반이 확충되었으며 인적・물적 투자증대로 과학기술경쟁력이 증가되고 기초과학 역량을 바탕으로 산업적 성과가 태동되었다.

정부의 강력한 투자의지로 제2차 기본계획(Bio Vision 2016, 2007∼2016)에서는 ‘기초연구역량 선진화’와 ‘연구개발 및 산업인프라 확충’에 대한 부처별 계획과 사업이 집중되었으며 국내 바이오산업의 산업화 기반조성과 삼성, LG, SK, 한화 등 대기업들이 헬스케어 사업에 본격적으로 참여하면서 생태계가 조성되고 산업성과가 가시화되었다.

지난 2차 기본계획을 통해 우리는 연구개발 투자 확대 및 인프라 구축 등 산업생태계 성장 기반을 확보하였다. 연구개발 투자가 약 2.2배 증가(2007년 1.5조 원→2016년 3.3조 원)하는 등 정부 차원의 적극적인 육성정책이 추진되었다.

지난 10년간(2006∼2015) 공공인프라 투자는 2조 1,851억 원 규모(시행계획 기준)로 첨복단지 조성 등 산업성장 기반을 구축하였다. 선진국과 기술격차 8.8% 축소, 석・박사인력 11만 명 배출 등의 성과를 확보하며 역량을 축적해왔다. 이 기간 동안 목표 대비 특허기술 경쟁력(응용기술역량)은 달성하였으나, 논문창출(기초・원천역량) 및 시장규모(산업 육성)는 좀 더 성장이 필요한 상황이다. 시장규모의 경우 2001년 이후 벤처 창업의 정체 등 성장률이 둔화되었으나 최근 들어 대기업의 참여, 펀드 확대, 글로벌 기술이전 성과가 나오면서 본격적인 성장을 기대하고 있다.

1차 및 2차 기본계획을 거치면서 우리는 바이오경제를 본격적으로 구현할 수 있는 기반을 다졌다고 할 수 있지만 대내외적인 환경변화를 반영하고 바이오산업의 특성에 맞는 글로벌 수준의 원천기술 개발 및 시장 창출의 필요성이 크게 대두되고 있다.

|

구분 |

1차 |

2차 |

3차 |

|

정부투자 |

•(’94)536억 →(’06)1조3,019억 (24.3배 증가) |

•(’07)1조 5,063억 →(’16)3.3조 (2.2배 증가) |

•(R&D 혁신) 글로벌을 선도하는 기술경쟁력 확보

•(바이오경제) 세계 시장 점유율 확대 및 일자리 창출

•(생태계조성) 글로벌 수준 클러스터 성장 및 국제 규제 선도 |

|

기술력지수 |

•세계 15위 |

•세계 9위 |

|

|

인력양성 |

•석박사급 56,970명 (’99∼’05누적) |

•석박사급 116,239명 (’07∼’16누적) |

|

|

산업성과 |

•바이오벤처 최초 설립 •바이오벤처 설립 붐 (500여 개) |

•대기업 본격 참여 •의약품 기술수출 8.6조(’13∼’16) •바이오제약 생산규모 세계 3위(32만 리터) |

[그림 특집-1] 생명공학육성기본계획(1・2・3차) 비교

바이오산업은 우수한 R&D성과가 바로 시장에서 성공으로 연결되는 과학・기술 집약적 산업으로, R&D가 성패를 좌우하는 가장 중요한 요소로 작용하는 산업이다. 때문에 최종 결과물인 제품의 판매에 의해서만이 아닌 R&D 과정 전체에 걸쳐 기술 창업, 기술이전, 연구개발서비스업 등의 경제 효과가 창출된다. 또한 ICT, NT 등 타 과학기술과의 융합을 통한 신기술・신산업 등 새로운 부가가치 창출이 가능하여 4차 산업혁명을 주도할 대표적 융합 분야이며 윤리・규제 문제가 함께 수반되는 산업이므로 바이오산업을 신산업으로 육성하기 위해서는 기존 규제의 틀에서 벗어나 혁신의 관점에서 新규제를 정비할 필요가 있다.

때문에 바이오에 특화된, 그리고 R&D와 혁신에 기반을 둔 산업육성책의 적극적인 추진이 필요하며, 제3차 기본계획(바이오경제 혁신전략 2025, 2017∼2025)은 바이오경제 시대의 도래에 따른 대응이 절실한 상황에서 바이오산업의 특성에 맞는 전략을 추진하고자 한다.

3차 기본계획은 고령화, 감염병, 안전한 먹거리, 기후변화 대응 등 바이오 기술에 대한 사회적 수요가 높아지고 새로운 경제 패러다임으로 바이오경제 시대의 도래가 예상되는 상황에서, 연구개발(R&D) 승자가 시장을 독식하는 과학・기술집약적 산업인 바이오를 국가 차원에서 전략적으로 육성해 바이오경제 시대를 주도하는 글로벌 강국으로 도약하기 위해 수립하였다.

이번 계획은 국정과제 ‘고부가가치 창출 미래형 신산업 발굴・육성’의 일환으로 추진되며, 대한민국 혁신성장과 4차 산업혁명의 한 축을 담당할 바이오산업 육성을 위한 향후 10년간의 청사진을 제시하고 있다.

제3차 기본계획은 각 부처 추천으로 구성된 총괄위원회 및 6개 분과위원회(생명과학, 레드바이오, 그린바이오, 화이트바이오, 산업화(융합신산업), 규제/제도)를 통해 약 1년간 100여 명의 전문가와 함께 현장의 의견을 적극 수렴하여 수립하였으며 주요 추진경과는 다음과 같다.

|

<추진경과>

□ 2016. 3.: 제3차 기본계획 수립을 위한 사전 기획연구 추진 -성과분석(정부투자, R&D 및 산업성과 등), 국내외 환경 분석 및 이슈 도출

□ 2016. 8.∼ : 관계부처 추천을 통한 기획위원회 구성・운영 -총괄위원회, 자문위원회, 실무위원회, 6개* 분과위원회 등 *생명과학, 레드바이오, 그린바이오, 화이트바이오, 융합(신산업)분과, 규제/인문 ※ 총괄위 5회, 관계부처협의회 3회, 실무위 6회, 6개 분과 위원회 6∼7회 개최

□ 2016. 10. : 국민 공감대 형성을 위한 대국민 의견 수렴 -기본계획의 브랜드 및 비전 공모를 통한 국민 참여 확대 ※ 바이오 관련 학회(14개), 관계부처 전문기관, 바이오인, 생물학연구정보센터 홈페이지 등 활용

□ 2016. 11. : 바이오 미래포럼(11.8) 통한 기본계획 홍보 및 의견 수렴 -기본계획의 전략 등 주요내용 소개 및 국내외 전문가 의견 수렴 *해외 연사: Steven M. Ferguson(NIH), Dr. James Philp(OECD), Prof. Qi Zhou (중국과학원) 외 3명

□ 2016. 12.∼ : 제3차 생명공학육성기본계획(안) 작성 -국내 성과분석, 바이오경제의 글로벌 트렌드 분석, 7개 부처의 신규 사업 내용 반영 등으로 ‘바이오경제 혁신전략 2025’ 안건 작성

□ 2017. 4.∼9. : 관계부처 및 산・학・연・병 이해 관계자 의견 수렴 -공청회 개최(1차 : 2017.4.11., 2차 : 2017.9.15)를 통해 연구 및 임상・산업현장의 공감대를 형성하고 수렴된 의견을 기본계획에 반영

□ 2017. 9. : 제3차 생명공학육성기본계획(최종안) 수립 -관계부처 합동으로 안건 상정 ※ 생명공학정책종합심의회 ⇨ 바이오특별위원회 |

[그림 특집-2] 제3차 기본계획 비전과 추진전략

이번 계획은 ‘바이오경제를 주도하는 글로벌 바이오 강국 실현’을 위해 우리나라의 글로벌 바이오 시장 점유율을 현재 1.7%(생산 기준 27조 원) 수준에서 2025년 5%(생산 기준 152조 원)까지 달성하겠다는 도전적 목표를 수립하고, ①글로벌 신약 후보물질 100개, ②국산 블록버스터(1조 원 대) 5개 창출, ③글로벌 기술수출액 522M달러(2015)에서 2,732M달러(2025) 증가, 바이오기술기반 일자리 2.6만 개(2015)에서 14.5만 개(2025) 증가, ④사회문제해결 바이오 R&D 기여 약 1만 건 등 국민 생활에 직결되는 4대 세부 목표를 제시하고 있다. 정부는 목표 달성을 위해 ①바이오 R&D 혁신 ②바이오경제(Discovery to Market) 창출 ③국가생태계 기반 조성 등 3대 전략 9대 중점과제를 추진한다.

[전략1 글로벌 최초를 지향하는 ‘바이오 R&D혁신’]

먼저 R&D 승자가 시장을 선점하는 바이오 특성에 적합한 혁신형 R&D로 합성생물학, 마이크로바이옴, 유전자교정 등 미래유망 분야에서 글로벌 최초로 기술개발을 추진한다. 또한 국산 블록버스터 신약 창출, 新부가가치 그린 바이오(농식품) 육성, 미세먼지 저감 및 안전한 화학대체소재 개발 등 경제적 성과와 함께 사회적 문제 해결에 기여할 수 있게 전략적 R&D 투자를 강화한다. 정밀의료, 뇌연구, 차세대 의료기기 등 바이오기술이 기존 기술에 접목되고 활용되는 바이오 기반의 융합 R&D도 활성화하여 태동기 시장 및 미개척 융합기술 선점을 추진한다.

[전략2 우리나라의 미래 성장을 책임지는 ‘바이오경제 창출’]

글로벌 최초 R&D 성과를 경제효과로 연결하기 위해 ‘기술투자+경영・자본투자’ 합작 창업 및 M&A 등 기술과 사람이 함께 이전되는 과학 창업・사업화를 촉진하고 양질의 일자리를 창출할 계획이다. BT+ICT, BT+의료, BT+금융 등 융합인력을 양성해 융합 신산업을 육성하고 일자리를 창출해 인력 양성과 산업 수요 간 미스매치를 해소한다. 또한 ICT 융합 新의료 서비스산업 육성, 토종 CRO(연구대행기업) 성장 지원, 장비・부품・재료산업 패키지 지원과 수입대체기술 개발 등을 통해 융합형 바이오 신산업을 미래 성장동력으로 키운다는 계획이다. 마지막으로 전국에 산재한 바이오 클러스터를 지역별로 특화하고 연계시켜 광역 클러스터망(인터시티 클러스터)을 형성하고, 병원의 혁신기지화로 글로벌과 경쟁 가능한 바이오 생태계를 확충한다.

[전략3 민간 주도 바이오경제 구현을 위한 ‘국가 생태계 기반 조성’]

바이오산업은 다양한 관계부처와 이해관계자가 존재하는 만큼 국가 차원의 혁신 구심점 확보를 위해 바이오특별위원회 컨트롤타워의 역할을 강화하고 바이오정보의 통합 및 통계 구축 등을 통해 국가 바이오경제 혁신시스템을 정비한다. 또한 바이오산업은 윤리・규제가 항상 수반되므로 신기술・신제품의 조기 시장 진입을 지원하고 사회적 수용성을 높이기 위해 연구개발(R&D)과 함께 하는 선제적 인허가・규제혁신을 통해 기술과 규제의 조화를 추진한다. 제품개발부터 식약처 등 규제기관이 함께 참여하여 인허가 가이드라인을 선제적으로 마련하고, 규제 맵 구성・관리를 통해 바이오 규제 장벽을 상시 개선하는 체계도 구축한다.

초고속통신망이 ICT 산업 및 문화 부흥의 기반이 된 것처럼 바이오 혁신기술 및 신산업 육성의 토양이 되는 기술・자원・정보 플랫폼도 구축한다. 합성생물학, 유전자교정 등 범용혁신기술의 개발 및 활용을 촉진하는 법적 근거를 마련하고, 나고야 의정서 발효에 대응해 해외 자원의존을 극복하기 위해 국가전략자원도 확보한다. 바이오 정보 통합서비스를 올해부터 구축해 연구지원 정보, R&D 성과, 통계 등을 손쉽게 확인하고 활용할 수 있는 연구자/기업 수요 맞춤형 서비스도 제공한다.

우리 바이오산업은 제1차 및 제2차 계획을 통해 축적된 연구 및 산업역량을 활용해 바이오경제 도래가 예상되는 제3차 기간 중 글로벌 선도국으로의 위상을 어느 정도는 확보하였으나 향후 10년은 바이오산업 육성에 있어 글로벌 선도국으로 도약하느냐 영원한 추격자로 남느냐를 결정하는 기회의 순간에 직면해 있다. 때문에 R&D 승자가 시장을 독식하는 선제적 선점자의 특성을 가진 바이오산업에 유효한 R&D 중심의 글로벌 선점 전략이 긴요한 상황이며, 양적 성장에 비례한 질적 성장을 위해 이 육성 전략이 바이오경제를 선도하는 선도국으로 발돋움하는 기회로 작용하길 기대한다.

4차 산업혁명: 융합의 가속화

애플의 창업자 스티브 잡스는 1996년 <와이어드> 인터뷰 중에서 “창조라는 것은 여러 가지 요소를 하나로 연결하는 겁니다.”라는 의견을 피력하였다. 그 후 십 여 년이 지난 2010년 1월, 처음으로 아이패드를 소개하는 컨퍼런스에서 기술과 인문학이 표시된 교차로 표지를 보여주면서 “기술과 인문학을 융합함으로써 애플은 아이패드 같은 창조적인 제품을 만들 수 있었다.”라고 강조하였다. 아마도 인문학 소양이 갖추어진 애플의 기술진이 같은 조직 내의 인문학 전공자들과 소통을 하면서 아이패드라는 혁신적 제품을 개발하지 않았을까 생각이 든다. 그리고 정확히 6년 후인 지난 2016년 1월, 다보스 포럼(WEF; World Economic Forum)에서 ‘The Future of Jobs’ 보고서를

출처: KISTEP 이슈페이퍼 2017-04

[그림 특집-3] 산업혁명 과정과 핵심기술

통해 세계 산업분야에 혁명에 가까운 새로운 변화가 도래하며, 이로 인해 일자리 지형 변화라는 사회 구조 재편성이 일어날 것이라고 전망하였다. 이를 제4차 산업혁명이라 명명하며 ‘제3차 산업혁명(디지털 또는 자동화 혁명)에 기반하여 물리적 공간, 디지털적 공간, 그리고 생물학적 공간의 경계가 희석되는 기술융합의 시대’라고 정의하였다. 이른바 제4차 산업혁명이라는 화두가 세상에 던져진 것이다.

그러나 한 가지 흥미로운 경향이 국내에서 발표되고 발간되는 4차 산업혁명과 관련된 보고서와 언론기사들에서 일관되게 관찰된다. 4차 산업혁명의 3대 핵심 분야(디지털, 물리학, 바이오) 중 하나인 바이오 기반 융합기술들에 대한 언급이 생략되어 있거나, 바이오기술이 언급된다 하더라도 디지털 헬스 케어 산업분야가 바이오 핵심 분야로 소개되는 점이다. 실제로 4차 산업혁명에서 지목한 3대 핵심기술은 인공지능기술, 로봇기술, 그리고 유전학 기반 생명공학기술이며, 더 세부적으로 들어가서 제시한 바이오 분야의 핵심 산물은 4D 바이오프린팅 기술로도 불리 울 수 있다고 서술된 합성생물학 기술이다. 생명현상이라는 것이 생체에서 일어나는 물리 화학 현상이라는 엄연한 사실에 근거할 때, 오래 전 물리 화학기술이 뒷받침 되지 못했던 시절에는 관찰과 해부학 기반의 현상 발견 연구에 머물러 있을 수밖에 없었지만, 물리 화학을 비롯한 전자공학기술과의 융합은 생명현상을 보다 미시적으로 분석하여 분자수준에서의 생명현상을 이해할 수 있도록 하였을 뿐 아니라(DNA 구조 규명, 생명체 전장 염기서열 규명 등) 생명현상을 보다 거시적인 관점에서 규명할 수 있게 되었고(시스템생물학 등), 이제는 지구상에 존재하지 않았던 새로운 생명체를 공학적 개념이 도입된 시스템을 이용하여 인위적으로

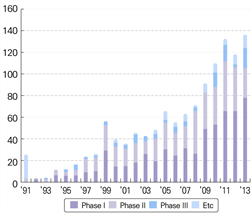

[그림 특집-4] 바이오기술과 타 기술분야와의 융합연구 현황 (생명공학정책센터 자료)

합성할 수 있는 (가장 상위 개념의) 합성생물학이라는 새로운 생명공학 기술이 가능한 시대가 도래하게 된 것이다. 다시 말해서 바이오 분야의 발전은 이미 오래 전부터 타 학문과의 융합을 통한 꾸준하고 지속적인 발전이 진행되고 있었으며 최근에 이르러는 그 융합의 속도와 분야의 폭이 빠르게 증가하고 있다는 것이 가장 정확한 판단일지 모른다. 이러한 이유로 일부 전문가들은 산업혁명이라는 말 보다는 제3차 산업혁명 연장선상에 이어지고 있는 기술의 진보 또는 진화라는 표현이 보다 적절한 표현이라고 주장하기도 한다.

그러면 4차 산업혁명이라는 담론에서 생명공학기술이 융합의 핵심기술 중 하나로 거론되는 배경을 살펴볼 필요가 있다. 어떠한 생명공학기술들이 어떻게 발전되어 왔고 지금 그 기술들의 활용성 및 기술융합에서의 역할은 무엇인지를 살펴보도록 하겠다.

가. 왜 유전학인가?

4차 산업혁명의 담론을 제시한 다보스 포럼 보고서에서 굳이 유전학을 생물학기술의 핵심으로 거론했는지 먼저 생각해 보자. 20세기 후반에 들어서면서부터 현재까지도 우리는 21세기에 바이오경제시대가 도래할 것이라는 수많은 보고서와 국가별 대응 전략들을 접해오고 있다. 1950년대 생명체 정보의 핵심 유전물질인 DNA의 구조 규명(1962년 노벨상 수상) 이후 생물학은 생화학 기반의 분자생물학 시대로 진입하였다. 1970년대에는 하워드 테민 박사와 데이비드 볼티모어 박사에 의해 RNA를 유전물질로 가지고 있으며 진핵세포에 감염하여 증식하는 레트로바이러스 life cycle에 필수적으로 관여하는 역전사효소가 규명되고(1975년 노벨상 수상) 활용이 가능하게 되어 인간 세포를 비롯한 수많은 진핵세포의 생명현상을 분자수준에서 규명할 수 있게 되었다. 그로부터 5년 후인 1980년 노벨상 수상은 현대 생물학 발전사에 이정표가 되는 발표로 평가되고 있다. 게놈프로젝트와 유전자치료, 그리고 2016년 4차 산업혁명에서 언급된 합성생물학 기술의 가능성을 잉태하게 하였던 DNA 염기서열 시퀀싱 방법(생거 박사와 길버트 박사)과 재조합 DNA 기술을 진핵세포를 대상으로 실현(폴 버그 박사)시킨 공로로 3명의 과학자가 공동수상 하였다. 이 기술들은 생명현상의 본질인 유전물질의 정보의 해독을 가능하게 하였고, 더 나아가 유전물질의 재조합을 통해 생명을 조작하는 일을 가능하게 한 기술로 평가된다. 1세대 유전자가위(DNA절단 제한효소)기술을 이용한 재조합 DNA 기술의 엄청난 파급효과를 우려하여 1975년 2월 미국 캘리포니아 아실로마(Asiloma)에서 미국의 주도로 생물재해에 대비하기 위한 아실로마 국제 컨퍼런스가 개최될 정도로 유전자 조작기술의 파장은 매우 컸으며, 40년이 지난 아직도 미국 국립보건원 산하에 RAC(recombinant DNA advisory committee)가 설치되어 운영되고 있다. 기념비적인 1980년 노벨상 수상식 10년 후인 1990년에는 인체를 대상으로 선천성면역결핍증을 치료하기 위한 유전자치료 임상시험이 처음으로 시도되었으며, 같은 해에 미국, 영국 등 6개국 과학자들이 인간의 23쌍 염색체의 DNA 암호를 해독하기 위한 역사적인 인간게놈프로젝트(HGP)가 시작되었다. 이러한 현대 유전학의 발전은 21세기를 게놈 시대(Genome Era) 또는 바이오경제 시대라고 불리게 하였으며, 최근에는 새로운 유전자가위인 CRISPR 시스템이 발표되며 유전자재조합 뿐 아니라 유전체편집(genome editing)까지도 가능한 유전학 기반 정밀의학 및 합성생물학 기술의 잠재성을 다시 한 번 부각시키게 되었다.

(1) 차세대 염기서열 분석방법과 생물정보학

차세대염기서열분석법(NGS; Next-generation sequencing; Massive parallel sequencing)의 기본 발상은 컴퓨터 공학에서 한 작업을 동시에 수행하는 것을 뜻하는 병렬 컴퓨팅 (Massively parallel processing)과 유사한데, 하나의 유전체를 무수히 많은 조각으로 분해하여 각 조각을 동시에 읽어낸 뒤, 이렇게 얻은 데이터를 생물 정보학적 기법을 이용하여 조합함으로써 방대한 유전체 정보를 빠르게 해독할 수 있는 방법이 개발되고 2004년에 최초로 상용화 되었다. 그러나 2000년대 중반 이후 광학, 전자, 화학 등 세부 분석 기술과 컴퓨팅 파워가 비약적으로 향상되면서 NGS 플랫폼도 급속도로 진화하였고 급기야는 2015년 도달했던 유전체 분석 1000불 시대를 넘어 2017년 일루미나의 NovaSeq 6000 시리즈를 출시하면서 100불 유전체 분석시대의 도래를 예고하였다.

[그림 특집-5] 유전체 분석비용의 감소추세 및 일루미나의 NovaSeq 6000 시퀀서

인간 게놈프로젝트를 기점으로 비약적으로 발전한 염기서열분석기술은 생명현상 및 질병과 관련된 유전체 빅데이터 정보를 빠르고 정확하게 제공할 수 있으며, 이렇게 확보된 빅데이터는 생명정보학 기술에 의해 가공되어 분자진단, 정밀의료, 유전자 편집, 합성생물학 등 다양한 기술의 기반을 제공하게 된다. 인간 유전체 뿐 아니라 장내 세균총을 비롯하여 다양한 생물군의 유전체를 분석함으로써 의료분야 뿐 아니라 환경, 식량, 에너지 분야의 산업에도 합성생물학 기술과 융합하여 큰 파급효과를 미칠 것이라는 의견이 지배적이다. 이 중 유전체 분석기반 정밀의료기술은 빅데이터 처리 및 디지털 기술과의 융합을 통해 환자 개개인에 최적화된 예방 및 치료법을 제공하는 4P (personalized, predictive, preventive, participatory) 의료 패러다임 변화의 일환으로 이미 임상 현장에서 활용되고 있으며 스마트폰, 웨어러블 디바이스 등과의 융합을 통해 다양한 헬스케어 시스템으로의 진화를 이끌어 나갈 것으로 기대하고 있다.

(2) DNA 합성기술

오랜 기간 동안 DNA 합성기술(핵산 뉴클레오타이드를 화학적 결합반응을 이용하여 중합시켜 긴 사슬의 DNA를 합성하는 기술)은 고가의 비용이 소요되며 긴 사슬의 DNA 합성이 쉽지 않은 한계를 가지고 있었으나, 최근 기술의 발달로 인해 염기당 20∼25센트의 가격으로 수 만개의 염기서열을 갖는 긴 DNA의 합성이 가능하게 되었다. 대표적인 DNA합성 서비스 기업인 미국의 블루헤론 바이오테크놀로지는 최근 한 번에 5만 쌍이 넘는 DNA를 합성할 수 있다는 사실을 발표하기도 하였다. 이러한 DNA 합성기술의 발전은 NGS 기술에 의한 염기서열 분석법과 융합하여 합성생물학의 기본 요건인 생명체의 전장 유전정보를 합성할 수 있는 길을 열어 놓았다.

(3) 합성생물학

인간 게놈지도의 결과가 발표된 2003년, 발표의 주역 중 한 명인 크레이그 벤터 박사는 처음으로 합성생물학이라는 개념을 언급하고 박테리오 파아지 ΦX174의 DNA 염기서열의 합성을 시도하였다. 그 후 2010년 5월에 마이코플라즈마라는 세균의 염색체를 구성하는 전장 DNA 염기(약100만 염기쌍, 530개 유전자)를 합성하고 원래 유전체가 제거된 다른 종의 박테리아에 도입시켜 증식을 성공시킨 결과(Syn1.0)를

[그림 특집-6] 합성생물학 기술로 증식에 성공한 마이코플라즈마(Science 2016: Vol. 351, Issue 6280)

발표하였다. 더 나아가 2016년 3월, 염기서열 분석을 통해 마이코플라즈마의 증식에 필요 없는 서열을 제거한 약 53만개의 염기서열을 합성하여 증식에 성공하였다는 결과(Syn3.0)를 발표하기에 이르렀다. 이 연구의 의미는 바이러스를 제외하고 현존하는 가장 적은 수의 유전자를 가지고 있는 지구상에 존재하지 않았던 새로운 생명체를 창조하였다는 것이다. 이로써 유전자정보 데이터베이스를 이용해 생명체를 디자인하고, 유전체를 합성하여 새로운 생명체를 만들어내는 새로운 시대가 열렸다는 사실이다.

생명체의 유전체를 디자인하기 위해서는 유전체 빅데이터와 이를 처리할 수 있는 ICT 기술, 그리고 DNA합성을 위해서 나노기술 수준의 화학적 미세조작이 필요하다. 다시 말해 합성생물학은 생명과학, 정보공학, 나노기술 등이 연결된 대표적인 바이오 기반 융합기술이라 부를 수 있다. 재조합 DNA 기술 또는 게놈 편집기술이 적용되어 만들어지는 유전자변형 생물체(GMO)나 유전자치료용 바이러스벡터 및 세포가 고전적 의미의 합성생물학 산물이라고 한다면, 세상에 존재하지 않았던 생명체를 새로운 유전물질을 기반으로 공학적 개념을 적용하여 합성하는, 가장 상위개념의 합성생물학으로 발전할 수도 있다. 크레이그 벤터 박사가 만들어 낸 연구결과는 고전적 의미의 합성 생물학과 가장 상위 개념의 합성생물학의 중간 단계라고 볼 수 있을 것이다.

다보스 포럼에서는 4차 산업혁명에 의한 기술의 융합 기반 발전상만을 논의한 것이 아니라, 기술 융합이 몰고 올 여러 가지 부정적 사회변화에 대해서도 경고하고 있다. 그 중에는 합성생물학의 부정적 파급효과도 포함되어 있다. 2011년 9월 12일 네덜란드 로테르담에서 열린 인플루엔자 컨퍼런스에서 조류인플루엔자 바이러스 H5N1타입의 염기서열 중 일부를 변형하여 포유류에서 포유류로 전염이 가능한 신종 인플루엔자 바이러스를 합성하였다고 발표하고, 인간에서 인간으로 전염될 수 있는 인플루엔자 바이러스를 합성할 수 있는 정보를 알아냈다고 발표하였다. 이에 많은 공중보건 안전 전문가들은 DNA 합성기술 및 유전체 정보에 대한 어렵지 않은 접근성으로 인해 일정 수준 이상의 분자생물학 기법을 수행할 수 있는 환경 하에서는 위험성이 증가된 새로운 병원체의 합성이 가능하다는 사실에 경고를 보내고 있다. 다보스 포럼에서도 DNA 구성요소를 만들고 공급하는 기업을 대상으로 새로운 DNA 합성 및 생명체를 추적할 수 있는 시스템의 구축을 요구하고 있다. 그러나 아직까지 이러한 합성생물학의 이중 용도의 위험성을 대비하고자 하는 우려와 대책의 논의는 계속되고 있지만 국가마다 이해관계가 상이하게 걸려있는 문제들이 있어 아직까지 국제적 합의는 이루어지지 않고 있다.

[그림 특집-7] 세계 합성생물학 시장규모 예측 (매일경제신문 2016년, 미래 50년 경제 10대 기술)

현재 고전적 개념의 합성생물학의 활용분야는 주로 레드바이오(건강⋅의료)에 집중되어 있지만, 2030년 경 본격적으로 도래한다고 예측되고 있는 바이오경제 시대에는 상위개념의 합성생물학 기술을 기반으로 한 화이트바이오(에너지・환경)와 그린바이오(농식품)의 비약적 성장이 기대되고 있다. 레드바이오에 비해서 훨씬 큰 규모의 시장을 형성할 뿐 아니라 이중 용도의 위험성을 가지고 있어 사회경제적으로 미치는 영향력과 파급효과의 규모와 중요성을 감안하면 다보스 포럼에서 유전학 기반 융합기술인 합성생물학 기술을 4차 산업혁명의 바이오분야의 핵심기술로 선정한 것이 이해가 된다.

나. 바이오 융합기술

4차 산업혁명 화두에 담겨 있는 현실 인식에는 이미 많은 기술들이 성숙단계에 접어들었다는 판단을 내렸으며, 새로운 기술의 발전에 의한 산업발전 보다는 이미 개발된 기술들의 융합을 통한 산업 발전의 도래를 예측하였다. 그러나 이미 바이오기술은 타 학문분야와의 융합을 통해 발전하고 있었으며 최근에 들어서서 융합 분야의 폭과 융합의 속도가 빠르게 증가하고 있다는 사실이 정확한 융합 바이오기술에 대한 설명이라고 생각 된다.

[그림 특집-8] 바이오융합의 적용 범위 (2013 생명공학백서)

IBM 인공지능 왓슨을 활용한 암 진단 및 치료전략 결정, 바이오 나노소재 개발, 뇌 인터페이스 기반 의료기기, U-헬스 케어, 바이오 메카트로닉스 등 다양한 바이오 융합분야 기술들이 그 성과들을 창출해 나가고 있다. 여기에 더욱 고도화된 인공지능기술과 로봇기술이 융합된 새로운 산업분야 역시 머지않은 미래에 시장을 창출할 것으로 기대되고 있다. 이러한 바이오헬스 분야의 융합기술 발전의 가속도는 제너럴 일렉트릭사(GE)의 헬스케어 산업 진출에 뒤이어 구글이 미래 성장사업의 일환으로 헬스케어 및 생명과학에 투자함으로 더욱 빨라질 것으로 예측된다.

다. 규제 및 제도 개선

클라우스 슈밥은 자신의 4차 산업혁명 저서에서 “큰 물고기가 작은 물고기를 잡아먹는 시대에서 빠른 물고기가 느린 물고기를 잡아먹는 시대로 바뀐다.”라고 표현하였다. 빠른 속도로 기술 융합이 이루어지는 환경에서 얼마나 민첩(Agility)하게 반응 하느냐가 개인과 기업과 정부에 부여된 리더십의 핵심이라는 의미이다. 4차 산업혁명이라는 화두를 굳이 언급하지 않더라도 특히 빠르게 변화하며 진화하는 융합 바이오기술의 유효성과 안전성 평가에 대한 빠른 대처와 규제 및 제도의 개선은 이 분야 산업발전의 가장 중요한 한 축을 담당한다고 볼 수 있다. 그러므로 무분별한 규제의 완화가 아닌 과학기술 증거에 기반을 둔 규제 및 제도로의 개선시스템의 구축이 요구된다. 특히 바이오 융복합 산업이나 기술의 경우 다수 부처가 연관되어 있어 소관부처 뿐만 아니라 범정부 차원의 규제 검토 및 조정이 필요하다. 이번 기회에 많은 국내 연구자와 개발자들이 요구하는 네거티브 규제(금지하는 조항을 규제나 법안에 명기하고 그 외에는 모두 허용하는 규제로 하위 가이드라인 및 전문 심의위원회를 통해 네거티브 규제의 문제점을 보완하며 운영함)의 점차적 도입을 신중히 검토할 필요가 있다.

아직 4차 산업혁명이라고 부르는 변화의 개념과 의미는 전문가마다 그리고 국가마다 조금씩 다른 깊이와 범위로 강조되고 있다. 독일을 필두로 3차 산업 기반 제조업 기술이 발달되어 있는 선진국에서는 바이오기술에 비해 상대적으로 제조업 분야가 강조되고 있으며, 일본의 경우 기존 제조업 강점에 로봇기술을 집중적으로 융합하는 분야, 그리고 중국의 경우에는 알리바바와 같은 기업을 중심으로 웹서버 기반 내수시장 연계 제조플랫폼 기술을 구축하는 전략을 강조하는 것으로 보인다.

결론적으로 이미 성숙되어 있는 다양한 분야의 기술의 융합이 가까운 미래에 가져올, 산업을 넘어 사회구조와 정치 지형에도 영향을 끼치는 변화의 물결이 오고 있다는 사실은 혁명이든 진보(혹은 진화)든 용어선택의 이견을 제외 한다면 대부분의 선진 국가들이 의견을 같이 하고 있다는 점을 간과해서는 안 될 것으로 판단된다.

이러한 변화 속에서 우리는 생명공학기술을 기반으로 한 미래 전략을 어떻게 세울 것 인지에 대한 냉정하고도 신속한 방안을 마련하여(제3차 생명공학육성기본계획) 유행을 무작정 따라가는 연구지원이 아닌 생물공학의 기본이 되는 연구 분야들을 기반으로 하는 효율적인 R&D 투자전략 구축 및 프로세스 혁신을 이루어내고, 바이오 선진국으로의 진입을 달성하기 위한 그 동안의 노력의 결실을 맺는 원년으로 거듭 나기를 기대해 본다.

의료 패러다임의 변화: 미래의학

과학의 발전은 기술의 진보를 가져오고 새로운 기술은 생활의 편의를 제공하여 삶을 풍요롭게 해준다. 특히 의료 기술의 발전은 개인의 건강에 직접적으로 도움을 줄 수 있으며 새로이 개발된 영상장비와 신약을 통해 질병을 조기에 진단하고 치료할 수 있도록 해 준다. 세계보건기구(WHO, World Health Organization)의 발표3)에 의하면 2015년 기준 인간의 평균수명은 71.4세로 지난 15년간 5년이 증가했고 국가별 평균 수명이 최대 33.6년의 차이가 나는 것을 볼 수 있다. 이를 통해 의료 분야에서 기술의 발전이 인간의 건강에 얼마나 도움이 되는지 알 수 있다.

기술의 발전은 의료 분야뿐만이 아니라 사회 전반에 많은 변화를 가져오고 있다. 최근 4차 산업혁명으로 불리는 기술혁신이 빠르게 사람들의 생활에 접목되면서 보건의료분야에서의 혁명적인 변화가 미래 사회에 많은 영향을 미칠 것으로 예상되고 있다. 의료와 관련된 생활의 변화 중 하나는 웨어러블 디바이스를 이용해서 실시간으로 식이(食餌)나 운동정보를 입력하고 이에 대한 피드백을 받는 서비스가 활성화되고 있는 것과 자신의 유전정보를 분석해서 질병 발생의 위험도나 약물 부작용을 사전에 스크리닝 할 수 있다는 것이다. 또한 인터넷 정보검색 사이트를 통해 질병에 대한 구체적인 정보와 여러 환자들의 치료 경험도 찾아 볼 수 있다. 이러한 생활 속 변화들이 앞으로 미래의료의 패러다임을 결정하는 요소가 될 것으로 생각한다.

미래의료의 방향을 두 가지 핵심단어로 요약하면 ‘정밀의료’와 ‘디지털헬스’라고 할 수 있다. ‘정밀의료’는 개인의 정보를 최대한 활용하여 최적의 예방, 진단, 치료를 제공하는 것으로 미래 정보사회에서 대용량 처리와 인공지능을 통해 구현될 것으로 예상되며 ‘디지털헬스’를 통해서는 정보통신기술(ICT, information and communication technology)의 총화로 각종 의료기기와 사물인터넷(IoT, internet of things)에 기반을 두어 실시간으로 개인의 건강을 관리하여 사전에 질병을 예방하고 조기에 발견하게 할 수 있을 것이다. 이러한 기술을 통해 예상되는 패러다임의 변화를 요약하면 소비자 주도, 데이터 중심, 적극적 건강관리로 정리할 수 있다.

가. 미래 의료 패러다임

(1) 소비자 주도의 보건의료 서비스

웨어러블 디바이스를 포함한 각종 디지털 장비와 사물인터넷을 통해 개인의 생활습관 정보를 모니터링 할 수 있게 되면서 개인은 자신의 생활습관을 적극적으로 관리하기 시작했다. 보건의료 분야에서 이러한 정보를 개인이 적극적으로 활용하는 것은 환자 또는 소비자의 역할이 더 중요해 질 것이라는 것을 말하고 있다. OECD 자료4)에 의하면 우리나라 환자의 병원 방문횟수가 연간 16회로 가장 빈번한 것으로 파악되고 있는데 이는 우리나라의 국가 의료 시스템의 특성이 반영된 결과일 수도 있으나 결국 정밀의료에 필요한 임상정보를 상대적으로 많이 확보할 수 있다는 것을 의미하며 이 정보를 제대로 활용할 수만 있다면 향후 정밀의료의 발전가능성을 시사한다고 볼 수 있다.

개인의 건강에 관련된 정보로는 개인의 생활습관에 관련된 식이, 운동, 환경에 대한 정보와 병원에서 측정하는 임상정보, 그리고 개인의 유전적 특성을 반영하는 유전체(genome) 정보가 있다. 특히 유전정보를 분석하는 기술이 최근 급속하게 발전하여 차세대 대용량 염기서열 분석기술(NGS, next generation sequencing)로 사람의 30억 개 전장유전체염기서열(whole genome sequence)을 분석하는데 백만 원대의 비용으로 가능하게 되었다. 이처럼 유전정보 분석비용이 폭발적으로 감소하게 되면서 개인적으로 유전체정보를 분석하는 것이 활발해지고 있다. 미국의 23andMe5)사는 소비자의 주문에 의해 개인별로 유전체분석서비스를 제공하고 있으며 이미 70여만 건에 대한 서비스를 시행하였다.

(2) 데이터 중심 보건의료 서비스

미래 정보화 시대에는 빅데이터와 인공지능에 기반을 둔 의료서비스가 확대될 것으로 예상된다. 과거 전기전자 및 컴퓨터공학 기술이 의료기기의 발전을 가져온 것과 마찬가지로 4차 산업혁명의 대표적 기술 도입을 통해 데이터에 기반을 둔 미래의료를 생각해 볼 수 있다. 이미 의료에서도 인공지능기술을 활용한 여러 연구와 기술개발이 있어 왔다. 보건의료 분야에서 인공지능의 가장 대표적인 적용 예는 IBM社에서 구축한 ‘Watson for Oncology’6)라고 할 수 있다. 이 시스템은 전통적인 인공지능기법인 전문가 시스템으로서 다양한 암환자에게 진단과 치료기법을 제시하여 의료진의 판단을 보조하는 시스템이다. 최근에는 이 시스템에 요소기술로서 최신 딥러닝 기법을 추가하여 광범위한 질환별 가이드라인, 논문검색에 더해서 미국 유수병원의 진료기록을 활용하여 만들어지고 있다. 하지만 국가, 지역, 병원별 특수성을 반영하지 못하고 계속해서 발전하는 의학지식을 반영해야 한다는 제한점에도 불구하고 비교적 성공적으로 보건의료에 적용되고 있으며 국내에서도 몇몇 병원에서 도입하여 활용하고 있다.

전통적인 임상연구는 특정 환자군을 모집하여 진행하는데 이 과정이 길고 번거로우며, 특정 질병에 대한 정보만 얻을 수 있다. 하지만 각 병원에 이미 대규모로 존재하는 임상정보를 활용하면 세워둔 가설을 실시간으로 검증할 수 있고, 추적관찰이 가능하다. 특히 우리나라에서는 최근에 NGS 임상검사의 보험급여 실시에 따라 유전체 정보 데이터를 가지고 있기 때문에 이를 활용하는 것이 가능해졌다. 미국 제약사인 Regeneron사와 보험사인 Geisinger, 그리고 생물정보분석회사인 DNAnexus가 5만 명을 대상으로 임상정보와 유전체정보를 통합・분석하여 심장질환에 대한 새로운 마커를 찾았다.7) 향후, 이 데이터를 기반으로 찾은 유전자와 변이정보가 신약개발에 접목될 것으로 예상된다. 보건의료 빅데이터에 대한 분석은 규모가 확대될 것이며 궁극적으로 인체 질환에 대한 이해를 통해 정밀의료에서 추구하는 개인별 특성에 맞는 정확한 진단과 치료가 가능하게 될 것으로 예상한다.

(3) 환자의 치료로부터 적극적인 사전 건강관리

이제까지 의료가 환자의 치료와 재활을 중심으로 진행되었다면, 앞으로의 보건의료 서비스는 예방과 적극적 진단으로 전환될 것이다. 미국 존스홉킨스 의대 Vogelstein교수는 혈액생검과 같은 신기술에 기반을 두어 암을 조기에 진단하는 것이 암 발생을 줄일 수 있는 적극적인 방법이라고 소개하고 있다.8) 또한 다중오믹스 데이터와 임상검사 결과에 기반을 두어 개인별로 최적의 의료서비스를 제공하면 질병발생을 줄일 수 있다는 결과가 보고되었다.9) 미래에는 소비자의 요구에 의해 건강한 사람의 유전체를 비롯한 다중오믹스 분석과 임상검사 결과를 가지고 개인별로 맞춤건강관리를 하게 될 것으로 예상된다. 현재 우리 사회는 인구 초고령화 사회진입을 목전에 두고 있으며 이에 따라 만성질환 관리비용의 증대가 예상되고 있다. 또한 현재 우리나라 건강수명은 73.2세로 기대수명인 82.3세와 약 9년의 차이가 난다. 노령인구의 건강한 삶과 국가적 비용 절감을 위해서 만성질환에 대한 적극적인 예방과 관리가 필요하다.

나. 미래 보건의료 산업을 위한 지렛대

4차 산업혁명을 통해 도래할 미래사회에서 보건의료 분야는 기술개발 플랫폼이자 동시에 주요 시장이 될 것이다. 따라서 의료패러다임의 변화를 이해하는 것은 바이오의료산업과 의료서비스 시장 창출에 매우 중요하다. 대표적인 미래기술 중 하나인 인공지능 기술은 앞으로 보건의료 분야에서 선택사항이 아닌 우리가 반드시 당면할 미래로 다가올 것이다. 질환의 예방, 진단과 치료 그리고 국민의 건강 증진을 위해 이러한 기술들이 미래보건의료에 어떻게 수용하고 개발할 것인지 최선의 방법을 고민해야 하며, 크고 작은 의사결정 과정에서 환자와 일반국민의 적극적인 참여가 매우 당연하고 중요해지는 사회적 환경이 형성될 것이므로 이 문제를 바람직하게 접목시키기 위한 방안도 전문가와 각계의 의견이 필요하다. 또한 미래 보건의료를 창출해 나가기 위해서는 관련 분야에 대한 교육의 틀도 거의 혁명적 수준으로 바꾸어야 한다. 혁명적으로 변화하게 될 미래 보건의료 패러다임에 적응하고, 나아가 선도할 수 있는 선제적인 전략이 필요하다.

NGS 기술개발이 가속화됨에 따라 유전체정보 생산이 용이해지고 있다. 초기 유전체 특성과 인체 질환을 이해하는 연구를 하기 위해서는 데이터의 양이 중요했기 때문에 대규모 유전체 연구사업인 TCGA 및 ICGC를 통해 수 만 건의 암유전체 정보가 생산되었다. 또한 치매 및 당뇨와 같은 대표적인 만성질환에 대한 유전체 정보도 수 만 명 규모로 확보되어 있기 때문에 이제는 데이터 생산보다는 기존의 데이터를 활용해서 유용한 바이오마커나 신약 타깃을 찾는 것이 중요해졌다. 물론 이를 위해서는 유전체분석 기술에 대한 개발이 선행되어야 하고 임상정보나 다른 생활습관 정보를 연계하여 해석하는 방법이 필요하다. 세계적으로 기계학습을 포함한 인공지능 기술이 적용되고 있으며 NGS 비용감소에 따라 지속적으로 증가하게 될 데이터를 활용하는 것이 중요하게 대두될 것으로 예상된다.

다. 맺는말

정밀의료는 신기술로부터 의료 서비스와 산업화에 이르기까지 다양한 분야에 연결될 수 있다. 더욱이 정밀의료는 9대 국가전략프로젝트 중 하나로 정부에서 주도적으로 투자할 계획을 가지고 있다. 기존의 정밀의료 연구사업은 세계적으로 연구를 주도하고 있는 미국의 연구사업을 벤치마킹하여 시작하였지만 실제 국내 의료전달체계를 비롯하여, 산업구조 등을 종합적으로 고려하여 최종 목표를 설정하는 것이 중요하다. 전 세계적으로 정밀의료 관련 정보와 기술이 미래 바이오의료 산업에 중요한 역할을 할 것으로 인식하고 있으며, 이에 대한 정책적 차원에서 고려가 필요하다.

바이오의료 산업 전반에 걸쳐 이제까지 추격자 입장에서 선도 국가의 시스템을 벤치마킹하는 것이 하나의 전략이었다면, 정밀의료 분야에서 활용되는 신기술은 기술 반감기도 짧고 상품의 주기도 매우 짧기 때문에 이를 반영하는 전략이 개발자와 산업체 모두에게 필요하다. 특히 바이오의료 산업은 규제산업으로 국가 수준의 법, 제도를 통해 정확하게 정의되지 않으면 실제 활성화가 불가능하다. 따라서 정밀의료 연구개발 및 산업화를 활성화하기 위해서는 이를 뒷받침 할 수 있는 선도적 규제와 인허가 시스템의 운영이 필수이다.

아직도 전 세계적으로 5세 이전에 사망하는 어린이가 연간 약 6백만 명이고, 심장병으로 70세 이전에 사망하는 사람이 세계적으로 천만 명 이상에 이른다. 또한 소아비만도 4천만 명에 달하는 것으로 알려져 있다. 미래 정밀의료와 디지털헬스를 통해 우리의 질병을 조기에 예방하고 치료함으로써 삶의 질을 높일 수 있는 기회가 눈앞에 다가와 있다.

제1장 생명공학의 변화와 도전

![]() 제1절

제1절

생명공학의 변곡점

1. 미국

가. 정부 정책 동향

(1) 정부 생명공학 정책

미국은 과학기술 정책도 다양한 주체들이 권력의 견제와 균형(check and balance)을 이루는 다원화된 분산 체제를 가지고 있다는 특징이 있다.

백악관의 과학기술정책실(OSTP)은 정책을 총괄하고 예산을 배분하고, 정부 내 조정은 백악관과 각 부처의 장관으로 구성된 국가과학기술회의(NSTC)가 담당한다. 각 부처는 분야별 정책을 입안하고 연구개발을 수행・지원한다. 생명공학과 관련된 부처는 보건복지부(HHS), 국립보건원(NIH), 국립과학재단(NSF), 국방부(DOD), 에너지부(DOE), 농무부(USDA) 등이다.

미국의 생명공학 정책은 오바마 정부에서 2012년 4월 수립한 ‘국가 바이오경제 청사진(National Bio-Economy Blueprint)’에 기반을 두고 있다고 할 수 있다. 이 보고서는 미국이 보유한 자원을 최대한 활용하여 바이오경제의 잠재력을 극대화하기 위한 방안을 제시하였으며, 이를 위해 연구개발 역량 강화, 연구성과의 상업화 촉진, 규제개혁, 인력양성, 그리고 공공-민간 파트너십 촉진 등 5대 전략 목표를 제시하였다.

[표 1-1] 국가 바이오경제 청사진 5대 전략목표

|

구분 |

주요 내용 |

||

|

연구개발 역량 강화 |

정부 투자를 통해 바이오분야의 시장실패를 극복하고, 미래 미국 바이오경제의 토대를 제공할 혁신적, 도전적 R&D투자를 지원 |

||

|

연구성과의 사업화 촉진 |

연구성과의 산업화 촉진 및 이를 위한 중개과학, 규제과학 지원 강화 |

||

|

규제 완화 |

인간 건강과 환경을 보호하면서도 산업발전의 장애요인을 줄이고, 규제 과정의 속도 및 예측가능성 증진, 비용 절감 등을 위한 규제개혁 추진 |

||

|

교육훈련 강화 |

기업수요를 반영한 교육훈련 프로그램 설계/운영 및 교육기관 인센티브 제공 |

||

|

공공-민간 파트너십 촉진 |

공공-민간 파트너십 및 경쟁전(pre-competitive) 협력을 위한 기회 제공 및 지원, 자원, 지식 및 전문기술 공유 |

출처: 미국 백악관, 국가 바이오경제 청사진(2012)

미국은 정권이 바뀌면 정치가 크게 바뀌는 특징을 가지고 있다. 과학기술혁신을 위해 정부가 보다 적극적으로 개입해야 한다는 입장을 가진 민주당의 오바마 대통령 8년 재임이 끝나고, 정부의 역할이 최소화되어야 한다는 입장을 가진 공화당 소속의 트럼프 대통령이 2017년 1월 20일 취임하면서 생명공학 정책방향에 대한 불확실성이 매우 커졌다.

특히, 트럼프 대통령은 후보시절에 국립보건원(NIH)에 대해 비판적인 발언을 하였고, 오바마케어와 캔서문샷 이니셔티브(Cancer Moonshot)에 반대하는 프라이스(Thomas E. Price) 의원이 NIH와 FDA을 관할하는 보건복지부(Department of Health and Human Services, HHS) 장관으로 취임하여 향후 정책변화의 방향과 크기에 관심이 모아지고 있다.

한편, 바이오의료 분야 R&D 예산의 약 90%가 투자되는 국립보건원(NIH)은 2015년 12월 발표한 전략계획(NIH-Wide Strategic Plan 2016∼2020, Turning Discovery Into Health)에서 향후 5년간 중점 추진할 핵심 목표로 기초과학, 치료법, 건강증진 및 질병예방을 위한 바이오메디컬 연구개발 등을 제시하였다.

(2) 정부 생명공학 투자

미국에서 생명공학, 특히 보건분야는 전통적으로 가장 중요한 분야 중 하나로 인식되고 있고, 이에 따라 연구개발 투자도 항상 국방분야를 제외하고 가장 많은 예산이 배정되어 왔다.

보건분야를 관장하는 보건복지부(HHS)의 2018년도 예산은 776억 달러로 2017년 예산 대비 5.4억 달러가 감소되었지만, 의회에서 트럼프 대통령이 요청한 예산보다 145억 달러가 증가한 금액을 배정하였다.

이 중 NIH 예산은 2017년 예산보다 11억 달러가 증가된 352억 달러가 반영되었다. 트럼프 대통령 요청액보다는 86억 달러가 증가된 수치이다. 주요 연구 이니셔티브 예산을 보면 알츠하이머(18억 달러, 4억 달러 증), BRAIN(3.36억 달러, 0.76억 달러 증), All of Us(정밀의료 이니셔티브에서 명칭 변경, 4억 달러, 0.8억 달러 증), Cancer Moonshot(3억 달러), 재생의료(1천만 달러, 8백만 증), 임상중개과학(5.26억 달러, 1천만 달러 증), 항생제 내성 박테리아 퇴치(4.93억 달러, 3천만 달러 증) 등이다.

미국은 생명공학 분야에 NIH 외에도 국립과학재단(NSF), 국방부, 에너지부, 농림부 등 여러 정부부처가 생명공학 관련 예산을 투입하고 있다.

NSF의 2018년도 예산은 전년과 같은 60.3억 달러가 반영되었다. 트럼프 대통령은 6.72억 달러의 예산삭감을 요청하였으나 의회에서 이를 거부하고 전년 수준으로 배정하였다. NSF 내 생명공학국(BIO)의 2016년 예산은 7.24억 달러이다.

국방부(DOD)는 산하의 방위사업청(Defence Advance Research Projects Agency, DARPA)을 통해 국방 연구개발 예산을 배분을 하고 있다. 2017년도 총 예산은 약 30억 달러이고, 생물기술실(Biological Technologies Office, BTO)을 운영하고 있다.

출처: www.aaas.org/sites/default/files/TotRes%3B.xlsx 참고 저자 작성

[그림 1-1] 연방부처별 예산 추이(1976∼2017)

에너지부(DOE)는 과학국(Office of Science)을 통해 기초연구를 지원하고 있다. 6개 과학 연구 프로그램을 운영하고 있고, 생명공학 관련 프로그램은 이 중 하나인 생명환경연구(Biological and Environmental Research, BER)이다. 2017년도 과학국 전체 예산 57억 달러 중 생명환경연구(BER) 예산은 6.6억 달러이다.

농무부(USDA)의 2017년도 연구개발 예산 요구액은 총 29억 달러이며, 이 중 농업・식품 연구 이니셔티브(Agriculture and Food Research Initiative, AFRI) 예산으로 경쟁연구비(7억 달러)와 연구기반 구축비(3.25억 달러)가 포함되어 있다.

한편 바이오에너지, 고부가가치 바이오기반 제품 개발을 위해 농무부(USDA)와 에너지부(DOE)가 2012년부터 협력 프로그램인 ‘바이오매스 연구개발 이니셔티브’ (BRDI Initiative)를 지원하고 있다. 두 부처는 2017년 7월에 바이오매스 개발에 900만 달러를 공동 투자하는 계획을 발표하였다.

나. 정부 연구개발 동향

(1) 범부처 이니셔티브

미국이 범국가적으로 추진하고 있는 생명공학 분야 이니셔티브는 정밀의료(Precision Medicine)(2015년∼ ), BRAIN(2013년∼ ), Cancer Moonshot(2016년∼ ), 마이크로바이옴(National Microbiome Initiative, 2016년∼ )이다. 이들 프로그램에는 여러 부처와 연구기관이 참여하고 있다.

정밀의료 이니셔티브는 유전정보, 환경, 생활습관 등에 대한 개인별 차이를 고려한 예방이나 치료법 개발을 목표로 하고 있으며, 오바마 대통령이 2015년 국정연설을 통해 착수되었다. 국립암연구소(NCI)를 중심으로 한 국립보건원(NIH), 재향군인회, 식품의약청(FDA)과 40여개의 민간기관들이 참여한다. 이 사업의 특징은 민간 전자건강정보 개발업체, Broad연구소, 하버드의대, 보스턴어린이병원 등 민간 병원, 게이츠 재단과 같은 민간재단도 참여하며, 아마존 웹 서비스, Cedars-Sinai 등을 통해 의료 관련 샘플이나 데이터를 공유한다는 것이다.

BRAIN 이니셔티브는 NIH, NSF, 국방부 고등연구계획국(DARPA)이 협력하여 빅데이터 기술 등의 첨단 IT 기술을 뇌과학 연구와 접목시켜 뇌과학 분야에서 선도적 위치를 점하고, 새로운 일자리와 시장을 창출하기 위한 사업으로 로드맵에 따라 2019년 5억 달러, 2025년까지 12년간 총 45억 달러를 투입할 계획을 가지고 있다. 세부적으로는 두뇌의 작동 기작을 규명하여 치매 등의 뇌질환 치료, 인지기능 향상 등의 연구개발이 포함되어 있다.

Cancer Moonshot은 바이든 前부통령이 제안한 암 정복 프로젝트로 환자의 면역 세포를 이용하여 암세포를 죽이는 ‘면역치료’의 원리를 이용하여 새로운 항암제를 개발하는 것이 목표이다. 국립암연구소(NCI), 프레데릭 국립암연구소(Frederick National Laboratory for Cancer Research), 에너지부(DOE), 아르곤연구소, 오크리지연구소, 리버모어연구소, 로스앨러모스연구소, 전국 9개 암센터 등이 참여하며 대규모 암 환자 유전체를 분석하고, 그 정보와 데이터를 전국적으로 공유한다. 미국 정부는 총 10억 달러(한화 약 1조 1500억 원)를 투입하겠다는 계획을 발표한 바 있다.

National Microbiome Initiative는 다양한 생태계의 통합적인 마이크로바이옴 연구를 추진한다. 마이크로바이옴은 사람, 식물, 토양, 해양 대기에 사는 미생물 집단이고 지구상의 다양한 생태계의 건장(健壯)한 기능을 유지하고 인간의 건강, 기후 변화, 식량 안전 보장 등에 영향을 미친다. 이 프로그램은 마이크로바이옴 동태의 이해를 높이고 건장한 마이크로 바이옴의 기능 회복과 기능 장애 예방을 위한 방법론 확립을 목표로 한다.

(2) 국립보건원(NIH)

범국가적으로 수행하는 이니셔티브 외에 NIH가 수행하고 있는 주요 연구개발 사업으로는 Accelerating Medicines Partnership(AMP), Common Fund(CF), Data Science at NIH 등이 있다.

Accelerating Medicines Partnership(AMP)는 2014년 2월 출범한 민관 협력 프로그램으로 질병의 진단과 치료, 발병과 중증화 지연에 도움이 되는 생물학적 표적의 동정・평가를 목표로 한다. NIH, FDA, 바이오기업(10개), 비영리기관(12개)이 참여한다. 현재 알츠하이머병, Ⅱ형 당뇨병, 자가면역질환 등을 대상으로 파일럿 프로그램을 운영하고 있다. 5년간 총 사업비는 1억 7천 8백만 달러이며, 이중 NIH가 1억 2천 백 만 달러, 산업계가 6천 4백만 달러, 비영리기관(NPO)이 160만 달러를 출자한다.

두 번째는 2006년 제정된 NIH 혁신법률에 원장실의 권한 강화 및 다양한 분야 간 협력연구를 지원하기 위해 조성된 커먼펀드(Common Fund)이다. 2016년 말 현재 4D Nucleome, Big Data to Knowledge, Epigenomics, Extracellular RNA Communication 등 28개 협력 프로그램이 진행 중이다.

세 번째, 2012년에 시작된 데이터 과학 이니셔티브(Data Science at NIH)는 데이터과학 부원장(Associate Director for Data Science, ADDS) 직위를 신설하고, 디지털 연구 자산의 축적・활용을 위한 도구 및 방법 개발을 위한 Big Data to Knowledge (BD2K) 이니셔티브를 진행하고 있다. 또한 The NIH Commons라는 가상 공유 공간 구축을 통해 연구 데이터, 소프트웨어, 메타 데이터, 워크플로우를 탐색・관리・공유・이용할 수 있도록 클라우드 환경, 고성능 컴퓨팅 환경을 구축하고 있다.

(3) 국립과학재단(NSF)

NSF는 생물과학국(BIO)과 산하 5개 부서에서 생명공학 연구를 지원하고 있다. 분자세포생명과학부(Division of Molecular and Cellular Biosciences)는 분자세포 수준의 생명현상 이해를 위한 연구를 지원하고 있으며 2017년도 예산은 14억 달러이다. 환경생물학부(Division of Environmental Biology)는 집단, 커뮤니티, 생태계 등의 기원과 상호관계, 진화의 역사 이해 등의 연구를 지원한다(15억 달러). 통합조직시스템부(Division of Integrative Organismal Systems)는 생물(식물, 동물, 미생물) 자체 또는 생체, 조직, 장기의 통합적 이해를 지원한다(22억 달러). 미래 프론티어부(Division of Emerging Frontiers)는 국가 신경과학 연구 인프라 구축, 매크로시스템스 바이올로지, 생명의 기원, 바이오 이미징・시각화 혁신, 광합성 효율 향상 등 다학제 연구를 지원한다(16억 달러). 연구인프라부(Division of Biological Infrastructure)는 인적자원, 연구자원 관련 사업을 지원한다(14억 달러).

(4) 방위사업청(DARPA)

국방부 산하 DARPA는 생물기술실(Biological Technologies Office, BTO)을 통해 신경과학, 휴먼-머신 인터페이스, 신체 증강, 감염증, 합성생물학 등의 프로그램을 지원한다.

(5) 에너지부(DOE)

에너지부는 생물환경연구 프로그램(Biological and Environmental Research, BER)을 운영한다. 구체적으로는 ①미생물과 식물의 게놈 정보로부터 새로운 기능 탐색 및 바이오연료 생산, CO2저장, 환경정화에 활용, ②수십 년 혹은 몇 세기에 걸친 기후변화를 예측하여 미래의 에너지・자원 수요를 예측하고 이에 대응하기 위한 시스템 연구를 지원하고 있다.

기존부터 지원해 오던 유전체 연구와 3개 바이오에너지 연구센터(DOE Bioenergy Research Centers, BRC)를 계속 지원하는 한편, 2017년에는 다양한 환경에서의 마이크로바이옴 상호작용을 규명하기 위한 연구와 기후변화, 미생물-식물 간의 동적인 상호작용 규명을 위한 연구도 확대할 예정이다.

(6) 농무부(USDA)

농림부는 인체의 영양, 비만 인구의 감소, 식품 안전성, 지속 가능한 바이오연료, 세계 식량안보, 기후변화 등과 관련된 연구를 지원하고 있으며 2014년 1월에 ‘농림부 전략계획 2014∼2018’(USDA Strategic Plan, Fiscal Years 2014~2018)에서 ①농촌 지역 커뮤니티 지원(자립, 인구 증가, 경제발전), ②국유림, 사유지의 보전, ③기후변화 적응과 수자원보호, ④식량안보 강화, 농업생산성 향상, ⑤모든 미국 아이들에게 안전하고 영양가 높은 균형 잡힌 식사 제공 등 5개 전략목표를 제시하였다.

이 밖에도 재향군인청(VA), 산업부(DOC), 내무부(DOI) 등에서도 생명공학 관련 연구개발 활동이 이루어지고 있다.

다. 바이오산업10) 동향

(1) 바이오기업 현황

2016년 상장기업 수는 2015년 대비 2%가 증가한 449개이며, 이들 상장기업의 수익과 종업원 수는 4%가 증가하였다. 그러나 순익과 시가총액은 각각 40%, 22%, 상장기업의 자본금 유치액과 IPO 기업공개 수는 각각 50%와 47%가 감소하였다.

[표 1-2] 미국 바이오기업 현황

단위: 십억 달러

|

|

2016 |

2015 |

변화율(%) |

|

상장기업 데이터 |

|||

|

수익 |

112.2 |

107.4 |

4% |

|

R&D 지출 |

38.8 |

34.0 |

14% |

|

순익 |

9.2 |

15.3 |

Δ40% |

|

시가총액 |

698.6 |

891.2 |

Δ22% |

|

종업원 수 |

135,750 |

130,100 |

4% |

|

금융 |

|||

|

상장기업 유치 자본 |

25.6 |

51.5 |

Δ50% |

|

기업공개 수 |

24 |

45 |

Δ47% |

|

비상장기업 유치 자본 |

8.6 |

9.6 |

Δ10% |

|

기업 수 |

|||

|

상장기업 수 |

449 |

442 |

2% |

출처: EY(2017), Capital IQ and company financial statement data

(2) 바이오 클러스터 현황

바이오기업 수로 보면, LA, 보스턴, 뉴저지, 메릴랜드, 샌프란시스코 베이 지역 순으로 많은 기업들이 집적해 있다. 그러나 고용집중도, 고용성장률, 관련 기관 집중도, 벤처캐피탈 펀딩, NIH 연구비 펀딩, 시장점유율, 임대비, 임대가능 공간 등을 종합적으로 고려하면 보스턴, 샌프란시스코 베이 에어리어, 롤리더럼(노스캐롤라이나), 샌디에이고, 시애틀 등이 미국 내 상위 바이오클러스터인 것으로 평가된다.

[표 1-3] 미국 바이오클러스터 순위

|

순위 |

클러스터 |

가중점수 |

순위 |

클러스터 |

가중점수 |

[가중치] 고용집중(20%) 고용성장(10%) 기관집중(10%) VC펀딩(15%) NIH펀딩(15%) 시장점유율(10%) 임대비(10%) 임대가능 랩 공급(10%) |

|

1 |

그레이터 보스톤 |

87.5 |

9 |

웨체스터(뉴욕) |

41.2 |

|

|

2 |

샌프란시스코 베이 |

75.2 |

10 |

뉴저지 |

40.8 |

|

|

3 |

롤리더럼 (노스캐롤라이나) |

60.7 |

11 |

뉴욕시 |

34.7 |

|

|

4 |

샌디에고 |

58.3 |

12 |

미니애폴리스 |

34.5 |

|

|

5 |

시애틀-벨뷰 |

56.3 |

13 |

덴버 |

34.5 |

|

|

6 |

메릴랜드 교외/DC 메트로 |

53.2 |

14 |

시카고 |

30.7 |

|

|

7 |

필라델피아 |

49.4 |

15 |

플로리다 중남부 |

30.6 |

|

|

8 |

LA/오렌지 카운티 |

44.7 |

16 |

롱아일랜드 (뉴욕) |

30.0 |

출처: JLL, USA Life Science Outlook (2016), http://www.us.jll.com/united-states/en-us/Research/US-Life-Sciences-Outlook-2016-JLL.pdf?a162afbf-c305-4ea4-815c-6ac532bac09f

(3) 생명공학 특허등록 건수(2012∼2015)

2012년부터 2015년까지 미국 발명가가 포함된 특허등록 수는 총 101,026개이며, 매년 증가하는 추세이다. 2015년은 전년보다 약간 감소하였지만 4년간 약 15% 증가하였다.

분야별로는 의료・수술 기기 관련 특허가 47%로 가장 많은 비중을 차지하였고, 2012년 대비 2015년에 가장 높은 증가율을 기록한 분야는 제약・의약품개발 분야로 44%가 증가하였다. 바이오메디컬 디자인 특허는 전체 비중은 낮지만 2번째로 높은 증가율(43%)을 기록하였다.

(단위 : 건)

출처: TEConomy Partners analysis of Thomson Reuters Thomson Innovation patent analysis database, https://www.bio.org/sites/default/files/BIO%202016_Report_FINAL_DIGITAL.pdf

[그림 1-2] 연도별 생명공학 특허등록 현황(2012∼2015)

(단위 : 건)

출처: TEConomy Partners analysis of Thomson Reuters Thomson Innovation patent analysis database, https://www.bio.org/sites/default/files/BIO%202016_Report_FINAL_DIGITAL.pdf

[그림 1-3] 분야별 생명공학 특허등록 현황(2012∼2015)

(4) 생명공학 분야 일자리 현황

2014년 현재 미국 바이오산업 전체 고용자 수는 166만 명이다. 전체 산업 평균 고용이 크게 줄어든 2009∼2010년 동안 바이오산업의 일자리 감소율은 2%에 불과했고, 이후 빠르게 고용이 회복되면서 증가 추세를 보이고 있다.

출처: TEConomy Partners analysis of U.S. Bureau of Labor Statistics, QCEW data; enhanced file from IMPLAN Group., https://www.bio.org/sites/default/files/BIO%202016_Report_FINAL_DIGITAL.pdf

[그림 1-4] 전체 산업 평균과 바이오산업의 고용 지표 비교

출처: TEConomy Partners analysis of U.S. Bureau of Labor Statistics, QCEW data; enhanced file from IMPLAN Group., https://www.bio.org/sites/default/files/BIO%202016_Report_FINAL_DIGITAL.pdf

[그림 1-5] 고용증가율 (2001∼2014)

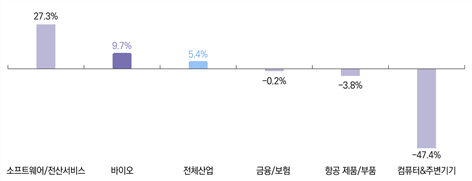

2001년부터 2014년까지 15년 동안 바이오산업의 고용 증가율은 약 10%로 14만 7,000명의 신규 일자리를 창출했다. 이는 미국의 전체 산업 평균보다 성장률이 높을 뿐만 아니라, 금융・보험, 항공우주, IT 등 다른 성장성이 높은 산업과 비교해도 매우 높은 수준이다.

-White House, National Biotechnology Blueprint(2012)

-www.aaas.org/sites/default/files/TotRes%3B.xlsx

-EY, Capital IQ and company financial statement data(2017)

-JLL, USA Life Science Outlook(2016)

-TEConomy Partners & BIO, The Value of Bioscience Innovation in Growing Jobs and Improving Quality of Life(2016)

-FY 2018 NSF Budget Request to Congress

-日本貿易振興機構, 2016年米国バイオテクノロジー産業の動向(2017)

-国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター, 研究開発の俯瞰報告書-主要国の研究開発戦略(2017)

2. 유럽연합

가. 사회적 이슈

(1) 글로벌 감염성 질환 등장 및 항생제 내성 증가

에볼라바이러스, 지카바이러스 등 감염성 질환의 등장과 대규모 난민의 유럽 이동으로 인하여 신속한 치료 백신개발 및 예방은 더욱 중요한 사회적 이슈로 부상하게 되었다. 유럽연합은 돌발 상황에 대응하여 공공보건 분야 Horizon 연구를 신속 추진하였고, 감염성 질환의 국제적인 공동대응을 위해 설립된 ‘글로벌감염성질환네트워크(Global Research Collaboration for Infectious Disease Preparedness, GLOPID-R)’ 등 다양한 국제협력 네트워크를 통해 글로벌 공동연구를 강화하였다. 또한 2017년 7월 함부르크에서 개최된 G20 정상회담에서 독일은 감염성 질환에 대한 의약품, 백신 및 진단제 부족, 항생제 내성 증가에 대해 공동 대응 방안을 제안하고 주요 안건으로 협의되었다.

(2) 기후변화와 식량안보/안정성 및 바이오 기반 경제

전 세계적인 기후변화는 식량생산에 악영향을 주고 있으며 세계 인구증가 및 글로벌화로 인하여 식량증산과 식품안정성 문제가 더욱 강조되고 있다. 유럽에서는 식량의 증산도 중요하지만 연간 8천 8백만 톤에 달하는 EU내 식품 폐기물의 감소도 해결해야할 사회문제로 제기되었다. 최근 항생제 계란, 육가공품 안정성 문제 등 식품생산 및 유통의 글로벌화 전개에 따른 안정성 문제도 부각되었다. 이외에도 환경에 악영향을 주는 동물성 단백질 과소비 감소, 해산물 수입 의존도 감소를 위한 해양 개발, 바이오매스 등 식품이 아닌 바이오 재료를 기반으로 하는 바이오 에너지 전환으로 바이오 기반 경제를 추구하는 등 글로벌 이슈와 연계된 복합적 문제들이 사회적으로 민감한 이슈로서 논의되고 있다.

(3) GMO 작물 시장의 증대 및 유럽의 저항

GMO 시장은 계속해서 성장하고 있다. GMO 작물 재배 면적은 전 세계적으로 2015년 1억 7,970만 헥타르에서 2016년 1억 8,510만 헥타르로 3% 증가하였고, 유럽에서는 116,870헥타르(2015)에서 136,363헥타르(2016)로 17%가 증가하였다. 농업생명공학 응용을 위한 국제서비스(ISAAA: International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications)에 따르면, 생명공학 작물(biotech crops)을 재배함으로써 1년에 1,200만 대의 자동차를 제거한 것과 같은 이산화탄소 저감 효과를 가져왔고, 제초제 및 살충제의 사용을 19% 줄일 수 있었다. 물론 미국, 아시아에 비해 유럽은 아직 GMO 작물에 대한 저항성이 큰 편이다. 전체적인 재배 면적도 미국, 브라질 등에 비해 매우 작은 편이며, 단지 4개의 유럽 국가만이 GMO 작물을 재배하고 있다. 스페인(129,081헥타르), 포르투갈(7,069헥타르)이 대부분을 차지하고 있고, 그 밖에 슬로바키아, 체코에서 소량 재배하고 있다.11)

(4) 희귀의약품 시장의 증대

희귀의약품(orphan drug)과 관련해서 가장 보편적인 이미지는 투자 대비 성과가 높지 않아 글로벌 제약 기업들보다는 소규모 바이오벤처들로 산업이 구성되어 있다는 것이다. 하지만 실제로는 희귀의약품 역시 글로벌 제약기업들이 주된 매출을 올리고 있으며, 바이오테크 중소기업은 희귀의약품 상위 10개사 중 3개에 불과했다. 희귀의약품의 경우 환자당 평균 비용이 비희귀의약품에 비해 약 5.5배 높아 수요가 적은 만큼 개당 가격이 비싸 수익성이 높다. 2022년에는 전 세계 희귀의약품 매출액이 2천억 달러를 넘어설 것으로 예상되며, 이는 전체 처방의약품(제너릭 의약품 제외) 시장의 21.4%에 해당하는 것이다. 유럽 내에서는 2022년까지 전체 파이프라인 누적 가치의 55%를 차지할 것으로 예상하고 있다.12)

(5) 브렉시트(Brexit)의 영향

2019년까지 영국이 EU를 탈퇴하는 브렉시트(Brexit)는 이미 확정되었고 유럽연합은 영국의 회원국 혜택을 제한하는 방향으로 협상을 진행할 전망이다. Horizon 2020 프로그램의 최근 3년간 국가별 수주는 영국이 가장 앞서 있다.13) 캠브릿지, 옥스포드, 런던대학, 런던제국대학 등 4개 영국대학이 막스플랑크나 CNRS 등 독일 프랑스의 대형 공공연구기관에 이어 연구비 수주 상위권을 차지하고 있기 때문이다. 최근 유럽연합 고위그룹은 브렉시트(Brexit) 이후에도 상호투자 협정 등을 통해 영국과 호혜적인 협력모델이 구축되어야 한다고 권고하였다.14) 유럽연합은 모든 국가의 최고 연구기관과의 연구혁신 프로그램을 개방적으로 운영할 예정이기에 영국과의 호혜적인 공동연구 협력이 합의된 범위 내에서 지속될 전망이지만, 영국의 중소 바이오테크 관련 기업들의 유럽시장에서의 기업 활동에는 브렉시트가 악재로 작용하게 될 것으로 예상되고 있다.

나. 정책 동향

(1) Horizon 2020 내 생명공학 관련 연구사업

제7차 프레임워크 프로그램(FP7)에 이은 유럽연합 Horizon 2020에서는 사회적 도전과제(SC: Societal Challenge) 부문에 예산의 39%를 투입하고 있다. 건강, 식량, 에너지, 스마트 수송, 기후변화, 안보 등 제반 사회문제 해결형 R&D가 유럽 2020전략 정책을 반영하여 추진되고 있는데, 그 중에서 SC1 ‘건강, 인구변화, 웰빙(Health, Demographic change, Wellbeing)’과 SC2 ‘식량 안보, 지속가능 농업, 해양연구, 바이오경제(Food security, Sustainable agriculture, Marine research, Bio- economy)’가 생명공학 분야와 밀접한 관련이 있다.

자료 : EC, Factsheet: Horizon 2020 budgett (https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/Factsheet_budget_H2020_0.pdf)

[그림 1-6] Horizon 2020 프로그램 구조 및 예산

SC1 프로그램은 개인 맞춤형 의료(PM: Personalized Medicine)에 특히 초점을 맞추고 있다. 특히 FP7의 건강(Health) 부문과 비교했을 때, Horizon 2020의 SC1 프로그램의 추가된 부분과 변경된 제도는 다음과 같다.

① 인구변화 측면을 새롭게 다룬다는 점과 e-health나 Environment&Health와 같이 건강 관련 분야들이지만 이전 FP에서는 다른 주제에 속하던 영역을 폭 넓게 수용하고 있다.

② 응모 방식(Challenge-based approach)의 과제 선정을 통해 보다 다양하고 창의적인 주제들이 채택되고 있다. 기존과는 달리 바텀업(bottom-up) 방식에 가까운 과제 도출 체계이며, 기존에는 간과하기 쉬웠던 연구 분야들에 대해서도 포착이 가능해졌다.

③ 대형 파트너와의 협력 연구를 강조하여, 대형 파트너가 펀딩하고 있는 프로젝트에 대해 지원을 강화하고 있다.

SC1 프로그램의 경우, 2014년부터 진행되면서 목표에 약간의 수정이 가해졌는데, 주로 공공보건 분야에 대한 강화가 이루어졌다. 이는 에볼라바이러스, 지카바이러스 등과 같은 치명적인 감염성 질환의 등장과 유럽으로의 대규모 난민 이동 등을 반영한 결과라고 볼 수 있다.

|

SC1 프로그램의 목표 |

|

1. 효과적인 건강 증진 |

|

2. 질병, 장애, 노령화, 기능상실 등을 예방하고, 조기에 진단하며 관리하고 치료하는 것 |

|

3. 빈곤 관련 질병, 소외 질병들에 대한 종합적인 접근 |

|

4. 개인 맞춤형 의료 |

자료: EC, (2017) Interim Evaluation of HORIZON 2020

SC1 프로그램의 활동별 예산 비중을 살펴보면, 여전히 질병의 치료와 관리 분야에 가장 많은 예산을 투입하고 있으며 질병의 예방과 이해 분야에도 상당한 비중의 예산을 투입하고 있다.

|

활동 |

예산 배분 비중 |

|

건강, 웰빙, 질병에 대한 이해 |

16.5% |

|

질병의 예방 |

16.5% |

|

질병의 치료와 관리 |

40.0% |

|

건강한 노화와 건강 자기관리 |

13.0% |

|

방법론과 데이터 |

7.0% |

|

헬스케어 제공과 통합 관리 |

7.0% |

자료: EC, (2017) Interim Evaluation of HORIZON 2020

SC1 프로그램이 인류의 건강과 관련된 생명공학 분야였다면, SC2 프로그램의 경우에는 식량과 에너지 그리고 생명공학과 관련된 경제적 영향 등을 다루고 있다.

|

분야 |

주요 과제 |

|

식량안보 |

・안전하고 건강한 식량을, 보다 환경에 적게 영향을 미치고 적은 자원으로 척박한 환경에서도 대량으로 생산하는 것 |

|

지속가능한 농업 |

・지속가능한 범위 내에서 자연으로부터 에너지, 자원을 얻는 것 |

|

해양 연구 |

・유럽의 과도한 해산물 수입 의존도를 낮추는 것 ・유럽의 해양, 해안가 등을 활용한 고용 창출 및 경제 성장 |

|

바이오경제 |

・기후변화에 대비하는 것은 물론 화석연료의 사용을 낮추고 녹색 성장을 이루는 것 |

자료: EC, (2017) Interim Evaluation of HORIZON 2020

SC2 프로그램의 경우, 2014-2015와 달리 2016-2017의 work program에 변동이 생겼다. ‘지속가능한 식량 안보(Sustainable Food Security)’와 ‘블루 성장(Blue Growth)’은 그대로 이어진 반면, ‘혁신적, 지속가능, 포용적 바이오경제(Innovative, Sustainable and Inclusive Bioeconomy)’는 ‘지속가능한 제품과 서비스를 위한 바이오기반 혁신(Bio-based innovation for sustainable goods and services)’으로 대체되었다. 한편, ‘농촌 르네상스(Rural Renaissance)’가 신설되었다.

(2) 독일의 新첨단기술전략과 생명공학 관련 연구사업

독일은 글로벌 현안과제에 대응하고 지속적인 경제성장을 통한 국가경쟁력 확보를 목표로 ‘첨단기술전략’을 범정부적으로 추진하고 있다. 메르켈 정부가 출범한 2006년에 ‘첨단기술전략’이 최초로 시작된 이후에 ‘첨단기술전략2020(2010년)’, ‘新첨단기술전략(2014년)’으로 미래 전략 프로그램이 지속적으로 보완 발전하며 진행 중이다. 첨단기술전략은 현안문제에 대응하고 각 중점영역의 신규 시장창출에 기여할 수 있도록 혁신을 통한 성장, 고용, 삶의 질 향상을 지향하고 있다.

|

|

첨단기술전략2020(2010년) |

新첨단기술전략(2014년) |

|

중점 연구분야 |

17개 핵심기술 (공통분야) 나노, 바이오, 마이크로시스템, 광, 소재, 생산 (이동성・통신) ICT, 교통, 항공, 우주, 해양, 서비스 (보건・안전) 보건의료, 보안, 식물, 에너지, 환경 |

6개 선행미래과제 ① 디지털경제 및 사회 ② 지속가능 경제 및 에너지 (바이오경제 등) ③ 혁신노동세계 ④ 건강한 생활(주요질병 대응, 맞춤형 의약품, 예방/영양, 간병, 신약, 의료기술) ⑤ 지능형이동성(Intelligent Mobility) ⑥ 시민안전 |

자료: BMBF The new High-Tech Strategy Innovation for Germany 및 홈페이지 참조

독일정부의 新첨단기술전략의 6대 선행 미래과제 중 ‘건강한 생활(Healthy Living)’ 분야가 생명공학과 가장 직접적으로 관련되어 있으며, ‘주요질병대응’, ‘맞춤형 의약품’, ‘예방 및 영양’, ‘간병 혁신’, ‘신약연구’, ‘의료기술혁신’ 분야의 과제가 포함되었다. 또한 ‘지속가능경제 및 에너지’ 분야에서 새로운 바이오 기술 및 생물자원의 효율적 사용에 대한 ‘바이오경제’가 포함되어 있다. 독일의 만성질병인 암, 심혈관 질환, 대사 장애, 폐, 신경질환 및 전염병 예방 연구를 위해서 6개 독일보건연구센터와 유전자 연구네트워크, 의약학 연구네트워크, 베를린 보건연구소가 관련 산업계와 밀접하게 협력하며 환자중심의 융합연구와 사업화를 추진하고 있다.

‘맞춤형 의약품 개발’도 중점분야이며 생명과학과 정보기술 분야의 결합을 통한 의료정보학(Medical Informatics) 전략을 활발하게 추진하고 있는 중이다. 예를 들어 5천 명의 환자를 대상으로 쾰른 대학이 주도적으로 수행한 게놈기반 정밀분자생물학적 진단 연구는 개인별 맞춤형 폐암진단 및 치료에 실제 응용되고 있다.

독일의 바이에른(Bayern) 주는 2025년까지 50억 유로의 투자의 일환으로, 2018년부터 2건의 야심찬 디지털 의료(digital medicine) 프로젝트를 시행한다고 밝혔다. 하나는 원격의료 프로젝트로서 인구 코호트(Cohort)에 대한 데이터와 심혈관질환 환자의 데이터를 병합하여 맞춤형 치료 및 관리를 목적으로 한다. 이 프로젝트에는 독일 심장 센터(German Heart Centre), 헬름홀츠 뮌헨(Helmholtz Centre Munich), Bio-M 등이 참여한다. 또 하나는 EMR(전자의무기록) 데이터 플랫폼화에 관한 프로젝트이다. 바이에른 주는 유럽 내에서 의료 데이터의 디지털화와 분석 등에 있어 선구자적인 역할을 하고 있다. 하지만 여전히 의료 데이터는 비구조화 되어있고 이곳저곳에 분산되어 있어, 이들을 하나의 플랫폼으로 모으는 것은 어려운 일이다. 이밖에도 독일은 연방정부 차원에서 의료분야의 디지털 인프라에 관심을 가지고 있다. 의료 데이터를 한 데 모으고 더 많은 개인 맞춤형 의료 서비스를 제공하기 위해 독일 전역의 4개의 병원 네트워크를 선정하여 2021년까지 1억 2천만 유로를 지원하기로 하였다.15)

‘질병예방 및 영양’ 분야에서 생애주기와 관련된 건강문제에 대한 연구를 장기적인 관점에서 추진하고 있으며, 연구 성과가 유럽 전체로 확대 적용이 가능하도록 노력하고 있다. 또한 ‘간병 혁신’을 위해 ‘간병혁신2020’ 정책을 수립하여 간병이 필요한 환자와 노인 및 가족들의 삶의 질을 개선하기 위한 새로운 기술 및 조직적인 해결책 개발을 모색하고 있다. ‘베른슈타인 컴퓨터 신경과학 네트워크(Nationale Netzwerk Computational Neuroscience)’는 인간의 뇌와 교감이 가능한 인지정보를 컴퓨터로 분석하여 지능형 의족을 개발하였다. 세계적인 의료보조기기 기업인 Otto Bock Health Care사가 파트너로 참여하여 센서, 컴퓨터 및 로봇기술을 결합한 지능형의족 기술 개발을 성공적으로 추진하였다.

다. 유럽 주요 국가별 기술 및 산업동향

전 세계적으로 2016년에는 2015년에 비해 바이오테크 산업의 상황이 악화되었다. 기업공개(IPO)된 바이오테크 기업의 수도 감소하였고(2015년 78개→2016년 47개), 기업공개를 통해 조달된 자본의 규모도 감소하였다(2015년 52억 달러(미국38억+유럽14억)에서 2016년 19억 달러(미국12억+유럽7억)). 2016년 유럽 바이오테크 산업에서 IPO를 통해 조달된 자본의 규모는 2015년 대비 절반 수준에 머물렀는데, 2016년에 있었던 미국 대선 및 영국의 EU 탈퇴(브렉시트)에 따른 유럽 바이오테크 산업의 불확실성 증가가 원인으로 지목되고 있다.16)

2016년 biotechgate에서 발표한 유럽 국가들의 생명공학 기업 수를 살펴보면, 독일이 총 1,876개로 가장 많고 그 다음을 영국(1,610개)과 프랑스(1,112개)가 뒤따르고 있다. 생명공학 산업에 근무하는 근로자 수도 기업 수와 비슷한 경향을 보이고 있다.

독일이 24만 7천명으로 가장 많고 영국(17만 4천명)과 프랑스(14만 6천명)가 그 뒤를 따르고 있다. 한편 인구 수 대비로는 스위스가 가장 높다.

|

국가 |

바이오테크 |

의료기기 |

제약 |

|||

|

기업 수 |

근로자 수 |

기업 수 |

근로자 수 |

기업 수 |

근로자 수 |

|

|

벨기에 |

315 |

15,000 |

135 |

5,000 |

74 |

40,000 |

|

프랑스 |

858 |

11,000 |

160 |

40,000 |

94 |

95,000 |

|

독일 |

1,201 |

37,000 |

572 |

100,000 |

103 |

110,000 |

|

아일랜드 |

83 |

6,000 |

39 |

9,000 |

11 |

12,000 |

|

네덜란드 |

495 |

8,000 |

117 |

9,500 |

40 |

9,000 |

|

스위스 |

450 |

20,000 |

230 |

45,000 |

7 |

40,000 |

|

영국 |

1,225 |

30,000 |

275 |

71,000 |

110 |

73,000 |

주 : 바이오테크는 biotechnology + biotech therapeutics(치료제) 합한 수치

출처: KPMG (2016) Site selection – for life science companies in Europe p.15

(1) 독일

독일 BMBF 통계에 따르면 보건 및 보건산업분야의 연구비는 2016년 20.6억에 달하며 독일 전체 연구비(총 94.6억 원)의 약 22%로 기술분야별 연구비로는 가장 높은 투자를 하고 있는 분야이다. 이는 보건기술이 고령화에 대응하고 복지를 증진하는 것뿐만 아니라 독일의 바이오테크 산업의 국제 경쟁력과 직결되어 있기 때문이다. 독일의 바이오테크 시장은 계속해서 성장하고 있다. 2016년에는 근로자 수, 매출액, R&D 비용 등에 있어 정점을 기록하였다. 2016년 독일 바이오테크 분야의 매출액은 35억 4천만 유로로 전년 대비 8% 증가하였고, 근로자 수는 2만 명을 넘어서서 역대 가장 큰 수치를 기록하였다. 독일 바이오테크 기업에 투자된 금액은 2015년 5억 5천만 유로, 2016년 5억 5백만 유로로 지난 기간 대비 월등히 높았으며 대부분은 상장 기업들이 유치하였다. 또한 최근에는 독일 중소 바이오테크 기업들과 글로벌 제약회사 간에 수억 유로에 달하는 라이선싱 계약들(BioNTech와 Genentech, 2억 7,800만 유로/ Medigene과 Bluebrid Bio, 9억 1,700만 유로 등)이 체결되면서 활력을 띠고 있다.17)

(2) 프랑스

프랑스의 대표적인 생명공학 관련 연구기관으로 INSERM(프랑스 국립보건의학연구소)이 있다. 의료, 헬스케어 연구를 주로 담당하며 2015년 유럽특허청(EPO)에 바이오테크 관련 특허를 가장 많이 등록하였다. 프랑스 바이오테크 기업의 56%는 학계 연구를 바탕으로 설립되었다. 뿐만 아니라 파트너십 또한 활발한데, 44%는 학계와 33%는 생산업체와, 17%는 다른 바이오테크 기업과 파트너십을 맺고 있다. 벤처캐피탈 자금으로 16억 유로 이상이 조달되었고, 여기에는 2015년 14개의 주식상장으로 인한 6억 유로가 포함된다. 이 같은 실적을 바탕으로 Euronext(파리)는 유럽의 바이오테크 산업의 선두 시장으로 자리매김하였다.

생명공학 기술은 프랑스 바이오테크 산업 내에서도 주도적인 위치를 차지하기 시작했다. 프랑스의 대표적인 다국적 제약기업인 Sanofi는 자사의 핵심 역량을 바이오테크로 변경하고 화학기반 제약기업에서 바이오제약 기업으로 변모하였다. 파리(Paris)와 리옹(Lyon), 두 바이오 클러스터를 중심으로 각종 벤처기업들의 성장도 눈에 띈다. 특히 그 중에서도 시가 총액이 각각 10억 유로가 넘는 두 기업이 주목받고 있다. DBV Technologies는 땅콩 알러지 치료제를 개발하고 있고, Advanced Accelerator Applications는 분자 핵의학 분야(molecular nuclear medicine)의 연구를 진행하고 있다. 한편, 프랑스에서는 전 세계 임상시험의 약 10% 가량이 실시되는데, 종양관련 질환(oncology), 감염 질환(infectious medicine), 희귀질환(rare diseases) 등이 주된 분야이다.18)19)

(3) 영국

유럽연합 집행위원회(EC: European Commission) 및 유럽의약청(EMA: European Medicine Agency)에서는 영국 소재 바이오제약 기업들을 대상으로 브렉시트(Brexit) 이후의 가이드라인을 제공하였다. 기본적으로 시장 허가 및 유럽 내 판매 허가(MAA: Marketing Authorization Application)는 유럽경제지역(EU 회원국 및 노르웨이, 아이슬란드 리히텐슈타인) 내에서만 유효하다. 영국 내에서 생산되는 최종 제품 및 원료의약품(API: Active Pharmaceutical Ingredients)은 2019년 3월 30일 이후로는 유럽경제지역(EEA: European Economic Area) 내에서 수입 제품으로 간주되고, 별도의 허가 절차를 밟아야 한다. 영국의 중소 제약기업들은 EEA 회원국에 자회사를 두고 있지 않은 한, 기존에 받았던 혜택들(EMA 허가등록 비용 감면 등)을 받지 못하게 된다.20) 이렇듯 영국의 중소 바이오테크 관련 기업들에게는 브렉시트가 악재로 작용하게 되었지만, 영국 정부는 영국의 생명과학 분야의 경쟁력이 매우 강하다고 판단하고 있다. 이 같은 신뢰의 바탕에는 영국이 기초과학 분야에서 강점을 가지고 있다는 사실이 자리 잡고 있다. 그럼에도 불구하고 장기적으로는 인재 유치 실패와 인력의 유출, Horizon 2020과 같은 범 유럽 프로그램에 대한 접근성 제한 등이 영국 생명과학 산업에 불리하게 작용할 것이라는 예측이 많은 것은 사실이다.21)

영국의 생명과학산업 근로자의 생산성은 2015년을 기준으로 104,000 파운드로 산업 전체 평균인 49,000 파운드에 비해 2배 이상 높다. 영국 내 주요 생명과학 클러스터가 위치한 East Anglia, Wales, South East of England 등에 약 22만 명이 근무하고 있으며, 여기서 매출액이 600억 파운드(2015) 이상 발생하였다. 이 같은 사실을 바탕으로 영국은 생명과학 분야를 향후 영국의 전략적 산업분야로 지정하였으며, 첨단 의약품 생산과 바이오제약 연구 등에 중점을 둘 것으로 보인다.22)

(4) 스위스

스위스에서 제약・바이오테크・화학 산업이 전체 수출에서 차지하는 비중은 2001년 31.8%에서 2016년 44.8%까지 꾸준히 증가하였다. 특히 2016년 해당 분야 수출액 943억 유로 중에서 약 85%에 해당하는 800억 유로는 제약(pharmaceutical)에서 발생했는데, 제약에서 생명공학 기술은 그 비중이 점점 커지고 있다. 2016년을 기준으로 스위스의 바이오테크 관련 특허 수는 전 세계 11위이다(중국 1위, 미국 2위, 일본 3위, 한국 4위 등). 하지만 특허의 질적 가치(인용 빈도 및 대상 국가)에 있어서는 덴마크와 함께 최상위권에 속하고 있다. 스위스 바이오테크 산업은 2016년 8억 2,300만 CHF(공개기업 3억 5,100만+비공개기업 4억 7,200만)의 자금을 조달하였다. 2015년 대비(9억 700만 CHF) 소폭 하락하기는 하였지만, 전반적으로 양호한 성적을 나타내고 있다.

출처: EY, (2017) Swiss Biotech Report 2017

[그림 1-7] 스위스 바이오테크 기업 수 추이

한편, 스위스 바이오테크 기업의 수는 해마다 증가하고 있는 추세이다. 공급기업(supplier)의 수가 소폭 감소하고 있기는 하지만 개발기업(developer)의 수가 그 이상으로 늘어나고 있다. 단순 생산업체가 줄어드는 대신 개발업체가 증가하고 있기 때문에 그만큼 스위스 바이오테크 산업은 고도화되고 있다고 해석할 수 있다.

2014년 대비 바이오테크 산업의 근로자 수는 조금씩 증가하고 있는데, 비공개기업(privately held company)보다는 공개기업(publicly traded company)의 근로자 수가 크게 증가했다는 사실을 살펴볼 수 있다. 최근 3년 동안 스위스 바이오테크 산업에서는 많은 기업들이 주식시장에 상장되었고, 그만큼 고용이 활발해졌다.

출처: EY (2017) Swiss Biotech Report 2017

[그림 1-8] 스위스 바이오테크 기업 근로자 수 추이

라. 법제도 동향

(1) EU의 규제 시스템

EU의 규제시스템의 영향은 협력연구와 시장 접근성의 측면으로 나누어 볼 수 있다. EU 단위에서의 연구 지원 프로그램들은 단순히 재정적인 지원 이상의 의미를 갖는다. 서로 다른 국가들 간의 협력연구를 가능하게 하고, 인력의 이동이 자유롭다는 점에서 더 큰 시너지 효과를 발휘하고 있는 것이다. 이를 위해 EU가 제시하고 있는 법률과 규제들은 이러한 협력연구를 불필요하게 가로막지 않도록 세밀하게 설계되어 있다. EU에서 협력연구(collaboration research)를 가능하게 하는 동인으로 공통된 체제(regime)를 들 수 있다. 이 제도들은 연구로부터 파생된 혁신을 승인하거나 규제하는 제도로서, EU 회원국 전체에 공통적으로 적용된다. 가령 몇몇 규제 프로세스 상에서는 개별 국가가 EU 전체에서 사용가능한 제품을 허가할 수도 있다. 이처럼 EU에서 규제 체제는 생명과학 제품, 프로세스, 치료법 등이 EU 전체 시장에서 사용될 수 있도록 하는 도구적 역할을 한다. EU 28개 회원국 사이에 일관적으로 적용되는 프로세스와 요구사항에 대한 규제로 인해 협력연구가 수월하게 진행될 수 있고 개발, 생산된 제품을 EU 시장에 빠르게 출시할 수 있는 것이다.23)

(2) 연구개발투자 확대 및 임무지향적인 글로벌 공조 강화

유럽연합 고위 자문단은 탁월한 연구제안서가 많이 탈락하는 문제점을 개선하기 위해서 차기 프로그램에서 연구비를 2배로 증액할 것을 권장하고 있다. 아울러 글로벌 사회문제 해결을 위해 회원국과의 공조를 강화하고 보다 임무지향적이고, 기대효과 중심으로 대형연구과제의 포트폴리오가 재정립되어야 한다고 권고하였다.24)

Horizon 2020 중간평가에 따르면 2014~2016년에 수행된 연구과제의 83%는 EU 지원이 없었으며 진행되지 못하였고 이는 글로벌, 다학제적 공동연구, 국가 연구과제 및 민간 연구개발 투자를 촉진하는데 기여하였음을 의미한다.25)

연구관리 단순화로 예측하지 못한 에볼라바이러스, 지카바이러스 등 치명적인 감염성 질환의 등장에 전례 없이 신속하게 대응연구를 추가 추진하는 것이 가능하게 되었다. 차기 프로그램은 유럽의 모든 연구혁신 프로그램이 참고할 수 있는 글로벌 아젠다로서의 역할이 더욱 강조될 것이다. 차기 프로그램의 글로벌 임무는 아직 확정되지 않았지만 생명공학분야 분야는 ‘인간 두뇌 이해’, ‘2034년 암환자 생존율 3/4 달성’ 등이 논의되고 있다.

(3) 유럽혁신위원회(European Innovation Council) 설립 및 시민참여 강화

‘유럽연구위원회(European Reserch Council)’가 기초연구진흥을 위해서 설립 운영되고 있는 바와 같이, ‘유럽혁신위원회(European Innovation Council)’를 상시적인 고위급 전략기구로 설립 운영하여, 다분야 다국적 융합연구 및 혁신활동을 촉진하는 방안이 유럽연합 내에서 논의되고 있다. 또한 유럽연합의 연구혁신 프로그램 기획, 설계 과정에 아이디어와 자금의 크라우드소싱(crowdsourcing)이 필수적인 부분으로 고려되어야 하며, 의사결정에 시민참여가 보다 강화되어야 한다는 권고안이 제기되었다.

3. 중국

가. 사회적 이슈

중국은 2013년 11월 중국공산당 18기 3중 전회에서 ‘중국의 꿈(中國夢)’을 실현하는 향후 10년의 청사진 제시에 이어, 2016년 3월 중국 발전개혁위원회는 ‘국민경제사회발전 제13차 5개년 규획(2016∼2020, 이하 13.5계획)’을 공식 발표하면서 경제, 사회, 과학기술, 교육 등 전 분야에 대해 2020년까지의 목표를 제시하였다. 중국은 1953년 처음으로 1차 5개년 계획을 수립할 당시부터 13.5계획에 이르기까지 일관되게 국가계획을 수립하고 추진하고 있다. 중국정부는 13.5계획이 마무리되는 2020년에는 모든 국민이 중산층 수준의 생활을 영위하는 샤오캉(小康)사회 실현을 대내외에 천명하였다.

중국은 과학기술에서도 굴기(屈起)하고 있다. 중국은 2015년 중국 내 고등연구기관 및 대학에서 과학기술 관련 논문을 총 29만 6,800편(전 세계의 17%) 발표하여 세계 2위를 기록하고 있으며 2005년 약 6%에 불과했던 비중과 비교해 볼 때 엄청난 증가세를 보이고 있다. 중국정부는 향후 중국과학원을 중심으로 과학기술 기초분야를 전문으로 연구, 투자하는 ‘국가기초연구프로젝트 13.5계획’을 과학기술부, 교육부, 자연과학기금위원회가 공동으로 연구에 특화된 인재양성과 막대한 사업비용을 동시에 충족시키는 계획을 실시할 방침이다.

(1) 13차 5개년 계획(2016∼2020)

13.5계획의 가장 큰 특징은 혁신(創新)을 강조하고 있다. 시진핑정부는 중속성장과 혁신을 계속 강조하고 있다.

(가) 13.5계획의 목표

13.5계획의 목표는 경제의 중고속 성장유지, 혁신드라이브 발전효과의 가시화, 발전협력 증가, 생활수준과 질 향상, 국민소양과 사회문명 향상, 생태환경 수준 개선, 각 제도의 성숙과 안착의 7가지로 정리 된다.

[표 1-9] 13차 5개년 계획(13.5계획)의 목표

|

목표 |

세부목표 및 수치 |

|

경제의 중고속 성장유지 |

-GDP 증가율 6.5% 이상 -2020년까지 GDP와 도농주민소득 두 배 이상 상승 (2015년 대비) |

|

혁신드라이브 발전효과의 가시화 |

-2020년까지 경제성장에서 과학기술이 차지하는 공헌도 60%까지 상승 -혁신형 국가와 인재강국 진입 |

|

발전협력 증가 |

-2020년까지 상주인구 도시화율 60% -80% 이상의 대도시에 고속철도 구축 |

|

생활수준과 질 향상 |

-모든 농촌빈곤층의 빈곤탈피 -도시 낙후지역 주택 개조 2,000만 채 -기대수명 1세 증가 |

|

국민소양과 사회문명 향상 |

-공공문화서비스 시스템 기본 형성 -문화산업을 지주산업으로 양성 |

|

생태환경 수준 개선 |

-단위GDP 에너지소모 15% 감소 -대도시 공기가 깨끗한 날이 80% 이상될 것 |

|

각 제도의 성숙과 안착 |

-각 기초제도 시스템 기본 형성 -법치정보 기본 형성 |

(나) 13.5계획의 주요내용

13.5계획은 신농촌 건설과 산업전환 및 업그레이드를 강조한 12.5계획에 비해 전 분야의 혁신을 강조하고 있다. 이와 관련한 13.5계획 주요 내용은 과학기술혁신을 핵심으로 인재발전을 지원하여 과학기술 혁신과 ‘대중창업(大衆創業), 만중혁신(萬衆創新)’의 유기적인 결합 등을 추진하는 혁신드라이브 발전전략을 명시하였다.

현대적 산업시스템을 최적화하기 위해 구조조정, 경제발전을 위해 공급자 측 구조개혁을 추진하며, 신흥산업 육성, 전통산업 업그레이드, 우수한 품질과 서비스, 친환경 현대산업의 새로운 시스템구축에 주안점을 두고 있다. 또한 중국은 4차 산업에 중요한 ICT분야를 집중육성하기 위해, 13.5계획에서도 정보기술 변화 추세에 맞춰 인터넷 강국 전략을 실시하고, 디지털 중국 건설을 추진, 정보기술과 경제사회 발전의 융합을 추진하고 정보통신 경제발전을 확대하는 것을 보여주고 있다.

[표 1-10] 혁신드라이브의 발전전략

|

목표 |

정책 |

|

과학기술혁신의 역할 강화 |

-전략적 혁신분야 혁신 추진 -혁신적 조직체계 최적화 -혁신 기초능력 업그레이드 -지역혁신 고지 조정 |

|

대중 창업과 민중혁신 심화 |

-창업혁신 공공서비스 플랫폼 건설 -창업 포용, 지원, 구축의 전면적 추진 |

|

혁신시스템 인센티브 메커니즘 구축 |

-과학기술관리 시스템 개혁 심화 -과학기술 사업화 및 수익분배 메커니즘 개선 -보급형 혁신 지원정책 시스템 구축 |

|

우수 인재 발전전략 실시 |

-대규모 인재풀 구성 -인재의 최적화 배치 촉진 -우수인재 발전환경 조성 |

|

발전 동력의 새로운 공간 확대 |

-소비 업그레이드 촉진 -효과적 투자확대 -수출의 새로운 우위분야 육성 |

(2) 국가혁신드라이브 발전전략(2016년)

중국정부는 2050년까지 세계 과학기술 강국으로 굴기하기 위한 전략으로 중국과학기술부는 13.5계획에서 제시한 ‘혁신드라이브정책’의 액션프로그램을 구체화하기 위하여 2016년 5월 19일 ‘국가혁신드라이브발전전략강요(國家創新驅動發展戰略綱要)’를 발표하였다. 이어 2016년 8월 13.5계획 국가과학기술혁신계획을 발표하였다.

중국 과학기술은 양적성장에서 질적 성장으로 도약하면서 과학기술, 공학, 산업의 자주적 혁신능력은 향상되고 있지만, 각종 산업의 글로벌 가치사슬은 업그레이드 할 필요가 있다. 과학기술인재도 양적으로 많으나 질적으로 떨어지고 고급 기술자가 부족하다는 인식이 발전전략 강요의 주요 추진배경이다. 2050년까지 단계별 국가혁신드라이브 발전전략은 다음과 같다.

(가) 국가혁신드라이브의 주요 내용

국가혁신드라이브는 2개 드라이브, 1개 시스템, 6개 변화추진에 따라 진행된다. 2개의 드라이브는 과학기술혁신 실현과 체제메커니즘 혁신 실현이며, 1개의 시스템은 국가혁신시스템 구축을, 6개의 변화란 성장방식, 요소, 산업가치사슬, 혁신능력, 자원배치, 주체 등에서 변화를 말한다.

(나) 국가혁신드라이브 단계별 발전전략

① 1단계(2020년까지)

2020년까지 혁신형 국가대열에 진입하여 중국 특색의 국가혁신시스템을 구축하고 전면적 소강사회 건설을 뒷받침하는 단계이다. 1단계 주요목표로 일부 중점사업은 글로벌 가치사슬의 중/고 단계에 진입하고 국가 경쟁력을 갖춘 혁신형 기업과 산업클러스터를 형성하는 것이다.

[표 1-11] 국가혁신드라이브 발전전략강요의 주요 내용

|

2개 드라이브 |

1. 과학기술 혁신 우선 실현 -발전방향과 중점을 명확히 하고 과학 탐색과 기술극복을 통한 지속적인 혁신시스템 능력 향상 |

|

2. 체제 메커니즘 혁신 실현 -과학기술과 경제, 정무 등 세 분야의 체제 메커니즘 개혁을 기획, 추진 |

|

|

1개 시스템 |

1. 국가혁신시스템 구축 -기업, 연구소, 대학, 사회조직 등 혁신주체의 기능방향 명확한 설정 -고등 교육기관의 혁신네트워크 구축 -군/민 융합의 국방과학기술협력 혁신 플랫폼 건설 -혁신 장려정책 시스템개선 -혁신 법률제도 보호 등으로 전사회의 혁신활력 활성화 |

|

6개 변화 |

1. 규모 확장 성장방식에서 질적 효과의 지속가능한 발전으로 변화 |

|

2. 전통적 요소 주도발전에서 혁신요소 주도발전으로 변화 |

|

|

3. 산업분야의 가치사슬 저/중 단계에서 중/고 단계로 변화 |

|

|

4. 혁신능력은 추격중심에서 병행과 선도위주로 변화 |

|

|

5. 자원배치는 연구개발 단계에서 산업/혁신/자금사슬 기획배치로 변화 |

|

|

6. 혁신주체는 과학기술자 등 소수에서 대중의 혁신과 창업의 상호연계 |

구체적으로 2020년까지 기존 국가과학기술 중대 프로젝트를 지속적으로 추진하여 IT산업(반도체, 첨단 디지털 수치제어기기, 집적회로 장비, 광대역 이동장치 등), BT산업(유전자변형 바이오제품, 신약제조, 전염병 방지 등), 원자력 에너지, 수자원 오염처리 분야에서 핵심기술을 개발하고 새로운 산업을 육성할 계획이다.

1단계에서 과학기술 공헌도는 60% 이상, 지식밀집형 서비스업 부가가치의 GDP점유율은 20% 이상, R&D 비용은 GDP의 2.5% 이상을 목표로 한다.

② 2단계(2030년까지)

2단계는 2030년까지 혁신형 국가 대열의 선두위치로 도약하는 단계로 경제사회 발전수준과 국제경쟁력 상승으로 경제 강국 구축을 위한 기반을 다지며, 2단계에서 주요사업은 글로벌 가치사슬의 중/고 단계에 진입하고 R&D 비용은 GDP의 2.8% 이상이 목표이다. 이 기간은 신제품, 신모델, 새로운 수요 및 시장창출, 취업과 삶의 질을 향상시킨다.

2030년까지는 항공엔진과 가스터빈의 중대 프로젝트를 추진하고, 양자통신, 정보통신 네트워크, 스마트제조와 로봇, 심해와 우주탐사, 신소재와 신에너지, 뇌과학, 건강의료 분야에서 중대 과학기술 프로젝트와 공정 재배치를 추진할 예정이다.

③ 3단계(2050년까지)

3단계에서는 2050년까지 과학기술 혁신 강국건설로 세계 과학기술 중심의 혁신국가로 성장하는 조화로운 사회주의 현대화 국가건설과 부흥을 뒷받침하는 것을 목표로 한다. 이 기간에는 경제발전의 질적 향상, 에너지소모 감소, 산업 핵심경쟁력 강화에 중점을 두고, 세계 일류 연구기관, 연구형 대학, 혁신형 기업을 보유하고, 원천성 과학기술 성과와 세계 일류수준의 과학자를 배출하고 글로벌 첨단인재와 혁신창업의 집결지로 성장할 계획이다.

(3) 13.5계획 국가과학기술혁신계획(2016년)

중국정부는 2050년까지 세계 과학기술 강국으로 굴기하기 위해 2016년 국가혁신드라이브 발전전략을 구체화하여 2016년 8월 ‘13.5계획 국가과학기술혁신계획’을 발표하였다. 신중국 설립 100주년을 목표로 부강하고 현대적인 사회주의 국가 건설 및 중화민족의 위대한 부흥이라는 중국의 꿈(中國夢) 실현을 위하여 혁신은 발전 제1의 동력이라는 전제하에 혁신주도형 발전전략을 본격적으로 추진하기 위한 것이다.

이를 위한 기본방향으로 2020년까지 종합혁신 경쟁력을 세계 15위로 끌어올려 혁신형 국가대열에 진입하고, 과학기술 경제성장 기여도를 60%로 높이는 등 발전목표를 세우고, 성과목표로 향후 5년 내 GDP대비 연구개발투자 비중 2.5% 달성, 인구 1만 명당 특허등록건수 12건, 과학기술진보 경제기여도 60% 달성 등을 제시하고 있다.

분야별 과제로서 2020년까지 목표달성을 위해 선두주자 우위확보, 원천기술 개발능력 향상, 혁신발전 공간마련, 대중창업・만중혁신 추진, 과학기술 체제개혁 심화, 과학문화 확산 등 6대 중점전략과 세부내용을 구체화하여 제시하였다.

[표 1-12] 13차 5개년 국가과학기술혁신계획 6대 전략

|

6대 전략 |

주요 내용 |

|

선두주자 우위확보 |

-국가과학기술중대전문프로젝트, 신규 중대과학기술프로젝트 (2030) -현대농업, 차세대 IT기술 등 현대 산업기술체계 구축 -생태환경보호, 인구건강 등 민생개선과 지속가능한 발전 기술체계 확립 -ʻ심우주(深空), 심해(深海), 심부지하(深地), IT(深蓝)ʼ 등 국가안보와 전략적 이익수호 기술체계를 구축 |

|

원천기술 개발능력 향상 |

-기초연구를 강화하고, 기초연구 투자 집중도를 향상시키며, 국제거대과학계획과 국제거대과학공정을 실시 -국가실험실 등 과학기술 혁신기지를 구축하고, 국가 과학기술혁신의 전략적 연구역량을 육성 -혁신형 인력풀 육성을 가속화하고, 세계적 수준의 과학기술 선도자 양성 |

|

혁신발전 공간마련 |

-지역혁신거점 구축, 베이징시와 상하이시는 국제적 영향력이 있는 과학기술혁신센터 건설 -ʻ일대일로ʼ 협동혁신공동체를 구축하여 글로벌 혁신망에 융합 -과학기술 국제화 수준 향상 |

|

대중창업・만중혁신 추진 |

-과학기술 서비스업의 발전수준을 전면 향상 -개방된 기술거래시장체계 구축 -실물경제 서비스 창업인큐베이팅체계 구축 -과학기술 혁신창업 지원 금융체계 정비 |

|

과학기술 체제개혁 심화 |

-과학기술 관리체제 개혁을 심도 있게 추진하고, 과학기술혁신 거버넌스 메커니즘 정비 -기업의 혁신주체 지위와 주도역할 강화, 국가 기술혁신공정 본격화 -고효율 R&D 조직체계 구축, 현대적 대학제도와 연구기관제도 정비 -과학기술 성과이전 메커니즘 개선, 성과이전의 시장화 서비스 강화 -민군 심층융합 혁신메커니즘 정비, 민군 기술의 양방향 전환과 자원공유 등을 촉진 |

|

과학문화 확산 |

-국민의 과학교육을 심도있게 실시하여 국민의 과학자질을 전면 향상 -국가 과학보급 능력육성 강화, 혁신창업과 과학보급 간 결합 촉진 -혁신을 권장하는 사회문화 분위기 조성, 과학정신과 과학연구 확산 기업가 정신과 혁신문화 육성 |

나. 정책동향

중국은 현재의 환경을 ‘신창타이(新常態, 뉴 노멀)’로 규정하고 이러한 환경변화로 발생하는 다양한 사회문제를 해결하면서 경제발전을 지속하기 위한 새로운 과학기술정책에 직면하고 있다.

(1) 중국 과학기술정책의 환경변화

중국정부의 과학기술 육성은 경제적 목표와 함께 정치적 정당성의 제고도 포함되어 있다. 중국정부의 주도하에 추진되는 과학기술육성은 상당한 성과를 거두고 있다. 미국 글로벌 과학기술전략위원회의 분석에 의하면 중국의 과학기술전략은 다음과 같은 특성을 가지고 있다. 1)과학기술발전을 통해 경제발전과 군사력 강화, 국제적 입지 재정립을 도모, 2)상부하달식의 집중적 과학기술투자는 성장의 주요 원동력, 3)다른 국가에 대한 영향력을 강화하기 위해 군사현대화 프로그램에 적극 투자, 4)적극적으로 선진기술 도입을 추구, 그리고 5)과학기술 인프라 구축을 우선순위에 두었다. 특히 IT, 에너지, BT 분야에 주력했다.

중국의 과학기술지표는 지난 20여 년간 크게 향상되었다. 중국정부는 2016년에 ‘13.5계획’과 ‘국가혁신드라이브발전전략강요’에서 제시한 것처럼 중국이 안고 있는 제반 한계를 분석하고 극복하기 위한 구체적인 과학기술정책과 행정체계의 변화를 추구하고 있다.

(2) 뉴 노말 시대의 과학기술 혁신정책

중국의 새로운 과학기술정책 방향은 크게 두 가지이다. 첫째, 경제성장을 위해 강력한 ‘혁신드라이브 전략’이 필요함을 인식하고 혁신능력 강화를 적극 추진하고 있다. 이는 3차 산업의 구조변화와 4차 산업에 대한 대비가 필요함을 인식한 결과이다. 2016년 5월 ‘국가혁신드라이브발전전략강요’를 발표하면서 2050년까지 3단계의 구체적인 목표를 설정하고 일사불란하게 추진하고 있다.

중국의 과학기술정책과 행정체제 변화에서 다음과 같은 의미와 시사점을 찾을 수 있다. 첫째, 새로운 환경인식이 중국의 과학기술 정책과 행정체제 변화의 출발점이다. 둘째, 뉴 노멀 시대를 맞아 중국정부는 양적 성장에서 질적 성장으로 변화를 추구하고 있다. 셋째, 중국은 과학기술 혁신을 경제성장과 발전의 동력으로 확실히 인식하고 있다. 넷째, 중국정부가 빈부격차와 도농격차 등 사회문제를 해결하고 소강사회를 건설하기 위해 과학기술을 활용하는 과학기술 발전전략을 추진하고 있다. 다섯째, 정책변화를 뒷받침하기 위해 국무원, 과학기술부, 공업・정보화부를 중심으로 중국식 국가혁신체제 구축을 추진하고 있다.

(3) 중국의 과학기술 행정체제

중국은 과학기술혁신과 혁신성과를 경제사회 여러 분야에 확산시키기 위해 과학기술 행정체제 변화도 추진하고 있다. 2015년 9월에 중국 국무원이 중앙정부의 과학기술 체제개혁을 구체화한 ‘과학기술 체제개혁 심화 실시방안’을 발표하고 과학기술행정과 정책체제 변화를 시도했다.

개혁의 목표는 2020년까지 과학기술 체제개혁으로 성과를 획기적으로 높이고 중국식 국가혁신체계를 구축하여 혁신국가 대열에 진입하는 것이다. 체제개혁은 중공중앙조직부, 국가발전개혁위원회, 재정부, 인사부, 과학기술부 등 40개 부처가 공동으로 추진하여 개혁조치별로 책임부처를 지정했다. 과학기술 혁신과 혁신주도형 발전을 위해 10개 분야 32개 개혁조치가 제시되었다.

중국의 과학기술 정책과 행정에서는 국무원, 과학기술부, 공업・정보화부가 핵심기관이다. 국무원은 중국 공산당의 최고기관인 정치국 상무위원회의 기본방침 아래 과학기술정책의 기본방향을 설정한다. 국무원 산하에는 중국과학원, 중국사회과학원, 중국공정원, 국무원발전연구중심, 국가자연과학기금 등 15개 직속기구와 14개 직속사업단위를 두고 과학기술정책 수립에 많은 영향을 미치고 있다. 과학기술부는 광범위한 과학기술 정책을 입안, 실행하는 집행기관으로 과학기술정보연구소, 과학기술발전전략연구원 등 14개 내부기관과 17개 직할 사업부문을 거느리고 있다. 공업・정보화부는 정보화 전략을 수립하고 관련 산업을 육성하는 부처로 2008년 신설되었다.

다. 기술 및 산업동향

(1) 보건바이오

중국은 소득이 증가하고 건강에 대한 관심이 높아지면서 보건바이오 분야에 큰 관심과 투자를 하고 있다. 특히 2015년 중의과학원 투유유 명예교수가 개똥쑥에서 말라리아 치료제 ‘아르테미시닌(artemisinin)’ 개발공적으로 노벨의약상을 수상한 계기로 신약개발에 대한 열기가 고조되고 있다. 그리고 ‘중국제조 2025’에서 바이오・의약을 중점분야로 지정하였고, 정부가 추진 중인 ‘의료 인프라 정비’와 고령화 진전에 따라 보건바이오분야의 전망은 매우 밝다.

(가) 의약품

중국 의약품시장은 지난 6년간 연평균 성장률 17%의 고속성장을 지속하면서 2015년 약 730억 달러 규모로 2016년 세계 2위 시장으로 성장하였다. 2020년 시장규모가 1,670억 달러에 이를 것으로 전망하고 있다. 아직 의약품 접근이 어렵고 1인당 의료비 지출이 낮은 점을 고려하면 향후 의약품 시장은 지속적으로 성장 할 것으로 전망된다. 또한 항생물질을 중심으로 하는 개도국형 의료시장에서 당뇨, 암 등 선진국형 의료시장으로 시장구조가 전환되고 있다.

[그림 1-9] 중국 의약품 시장 규모 추이 (자료: IMS Health Analytics Link)

중국 내 현재 약 7,000여 개의 제약회사 가운데 절반 이상이 제네릭(generic) 업체로, 2020년에 중국 제네릭 시장규모는 1조 4,000억 위안에 이를 전망이다. ‘중국제조 2025’는 바이오・의약을 중점분야로 지정하고, 지방정부를 통한 산업진흥펀드 개설, 연구성과 인센티브 제고 등으로 의약품 개발에 지원을 확대하고 있다.

중국은 항체의약품 등 바이오의약품과 신약 연구개발을 강화하고, 국내외 기업과의 인수합병을 활발히 추진하고 있다. 최근 미국, 유럽 등 선진기업이 주목하는 바이오 시밀러, 디지털 알약 등 신산업 진출을 위한 중국기업의 연구개발이 활발하다. 중국기업 약 6,000개사 간의 업계를 재편하면서 규모를 확대하고, 해외로부터 라이센스인(license-in)이나 기업인수를 통해 기술력이 향상되고 대외경쟁력을 제고시키고 있다. Novartis는 미국, 스위스에 이어 상하이에 글로벌 R&D센터를 건립하여 아시아 지역의 발병 빈도가 높은 질환연구에 투자하고, Pfizer도 3억 5천만 달러를 투자하여 바이오의약품 기술센터를 건립하고 있다.

최근 각광받고 있는 줄기세포(stem cell)의 경우도 중국의 발전은 괄목할 만하다. 특히 중국과학원(CAS)은 2014년 기준으로 줄기세포에 관해 411편의 논문을 발표하여 세계 4위를, 20개의 특허를 출원하여 세계 2위를 차지하였다. 중국은 인간배아 교정을 포함하여 줄기세포에 대한 규제가 없고, 줄기세포기술을 이용한 난치병 치료를 위한 줄기세포 임상병원(수천 bed 확보)도 있어 연구와 상용화 여건이 매우 좋다.

[그림 1-10] 중국과학원(CAS)의 줄기세포 연구논문과 특허 추이(자료: CAS 동물연구소)

(나) 의료기기

중국의 의료기기 시장은 정부가 추진 중인 ‘의료 인프라 정비’와 고령화 진전에 따른 의료수요 증가로 연간 20% 전후의 성장을 기록하고 있다. 2015년 시장규모는 약 3,080억 위안(약 460억 달러)을 기록하여 미국에 이어 세계 2위 시장으로 성장하였다. 영국 조사기관인 Espicom에 따르면, 중국시장은 향후 2020년까지 연평균 8∼9%의 성장을 예상했다.

중국정부의 첨단의료기기 개발보조금 투입, 의료기기 국산화 장려, 우수 국산의료기기 인증 등의 지원을 바탕으로 중국기업은 인수・제휴를 통해 기술력과 제품개발력을 제고시키고 있다. 중국 최대 의료기기 업체인 Mindray Medical International은 2008년 미국 Datascope의 생체 모니터링 사업을 인수하고, 2013년 미국 초음파회사인 Zonare Medical Systems를 인수했다. 영상진단기기 업체인 Neusoft Medical Systems도 2015년 국산 최초인 하이엔드 128슬라이스 헬리컬CT 장비를 개발해 유럽의 의료기기 인증인 CE마커를 획득하였다.

[그림 1-11] 중국의 의료기기 시장규모 추이 (자료: IMS Health Analytics Link)