2019 생명공학백서

- 발행일 2019-12-31

- 출처 과학기술정보통신부

- 담당자 이지현 ( 042-879-8366 / ljih@kribb.re.kr )

- 조회수 19004

-

키워드

#생명공학백서

- 첨부파일

-

차트+

개요

과학기술정보통신부는 생명공학 분야의 정책과 국내.외 연구동향 등을 한눈에 살펴 볼 수 있는 ‘2019 생명공학백서’를 발간하였습니다.

아홉 번째로 발간되는 올해 생명공학백서는 지난 2년간의 우리나라의 변화와 도전과 더불어 세계 주요국의 동향, 관련제도, R&D 성과 등 생명공학 분야의 현황과 향후 방향을 가늠할 수 있는 다양하고 유용한 정보를 담고 있습니다. 특히 현재 여러 가지 이슈가 되고 있는 바이오 빅데이터의 현황과 전망을 특집으로 마련하였습니다. 아무쪼록 이 백서를 통하여 생명공학계에는 과거를 돌아보고 앞을 내다볼 수 있는 계기가, 국민에게는 바이오가 열어가는 행복하고 희망찬 미래상 제시를 통해 바이오 미래유망기술을 공감할 수 있는 좋은 참고자료로 활용되기를 기대합니다.

<목차>

특집 : '바이오 빅데이터'

제1장 : 생명공학의 변화와 도전

제2장 : 국가 생명공학 육성 정책 및 지표

제3장 : 분야별 연구개발 및 산업 현황

제4장 : 생명공학 관련 법·제도 현황

부록 (1) 생명공학 연표

(2) 생명공학 주요통계

(3) 생명공학 관계법령

...................(계속)

☞ 자세한 내용은 내용바로가기 또는 첨부파일을 이용하시기 바랍니다.

제 4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지

이용자는 이 공공저작물을 이용할 경우 저작물의 출처표시, 비영리 목적으로만 이용가능하며 저작물의 변경 혹은 2차 저작물 작성을 금지합니다.

발간사

생명공학은 사람의 생명과 건강을 지키는 동시에 미래 경제의 핵심으로 부상하고 있습니다. 생명공학은 질병극복, 안전한 먹거리, 쾌적한 환경을 제공하여 인류 복지 향상에 크게 기여함과 동시에 바이오 산업을 추동하여 새로운 시장과 일자리를 창출하고 있습니다.

이에 정부는 바이오헬스 산업을 시스템반도체, 미래차와 함께 3대 중점분야로 선정하고 범정부적 지원을 강화하고 있습니다. 2019년 5월에 발표한 ‘바이오헬스 산업 혁신전략’에 따라 바이오헬스 산업을 사람중심의 혁신성장을 실현할 핵심 산업으로 발전시키고자 노력하고 있습니다. 정부는 R&D 투자를 2025년까지 연간 4조원 이상 투자하여 바이오헬스 산업을 글로벌 수준으로 육성할 계획입니다. 이와 더불어 자원, 환경, 에너지 관련 바이오 산업에 대한 지원도 가속화하고 있습니다.

이러한 노력에 힘입어 바이오 산업에 대한 투자와 창업이 꾸준히 증가하고 있으며, 우수한 신약 개발과 관련해서는 괄목할 만한 성과를 거두고 있습니다. 이러한 성과들이 지속될 수 있도록 앞으로는 민간 역할을 더욱 강화하고 정부는 뒷받침하는 방향으로 지원해 나갈 계획입니다. 특히 바이오 분야 원천기술의 확보, 우수한 인력 양성, 바이오 기반시설 지원 등의 지원 역할을 더욱 충실히 해나갈 것입니다.

아홉 번째로 발간되는 올해 생명공학백서는 지난 2년간 생명공학 분야에서 있었던 우리나라의 변화와 도전, 세계 주요국의 동향, 관련제도, R&D 성과 등 생명공학 분야의 현황과 향후 방향을 가늠할 수 있는 다양하고 유용한 정보를 담고 있습니다. 특히 현재 여러 가지 이슈가 제기되고 있는 바이오 빅데이터의 현황과 전망을 특집으로 마련하였습니다. 아무쪼록 이 백서가 생명공학계에는 과거를 돌아보고 앞을 내다볼 수 있는 계기가, 국민에게는 생명공학이 열어가는 행복하고 희망찬 미래상을 통해 미래유망 바이오 기술에 공감할 수 있는 좋은 참고자료로 활용되기를 기대합니다.

끝으로 백서 발간을 위해 수고해 주신 각 분야 전문가 여러분 및 관계자께 감사의 말씀을 드립니다.

2019. 12.

과학기술정보통신부 장관 최기영

편찬사

현재 우리는 본격적으로 바이오경제의 물결 속으로 진입했습니다. 고도한 지식기반의 생명공학 기술은 인공지능, 빅데이터, 사물인터넷, 지능형네트워크 기술과 함께 4차 산업혁명 시대의 혁신적 변화를 주도하고 있습니다. 생명공학 분야의 미래 산업 경쟁력은 원천기술의 확보, 이를 위한 국가차원의 장기적 투자, 연구 성과의 산업적 활용에 따라 좌우될 것으로 보입니다.

인간유전체연구(Human Genome Project) 완료에 이어, 차세대염기서열분석(Next Generation Sequencing) 기술과 크리스퍼(CRISPR) 유전자가위 기술 등 최근 비약적인 성장을 보이고 있으며, 이와 같은 유전정보분석 기술과 유전자재조합 및 약물유전체 연구 성과물들은 4차 산업혁명 시대를 이끌어낼 바이오 유전체 빅데이터, 질병의 조기진단과 개인별 맞춤형 의료, 바이오헬스 산업의 신성장 동력으로서 그 가치가 매우 높습니다.

또한 생명공학 분야는 장기간 연구를 통해서 새로운 기술 개발과 연구 성과물을 얻게 되기 때문에, 개발된 연구 성과물들의 국내·외 경쟁력 확보와 나아가 산업적 성과를 위해서는 국내 생명공학 산업을 지속적으로 성장·발전시킬 필요성이 있습니다. 특히 신약개발의 경우 시장에 나오기까지 매우 오랜 시간이 필요합니다. 연구 성과 중 글로벌 신약으로서 성공 가능성을 높이기 위해서는 산학연의 장벽을 허물고 신약개발 초기단계의 지원을 확대하여 연구중심 신약개발 바이오벤처를 키워 선순환적인 생태계 조성이 필요합니다. 이를 통해 원천기술을 선점하여 우리나라가 생명공학 산업의 미래 시장에서 세계 속의 강국이 되기를 기대합니다.

과학기술정통부에서 발간하는 ‘2019 생명공학백서’에서는 생명공학 분야의 주요 이슈, 정책추진 현황, 연구개발 및 산업 동향과 전망 등 방대한 생명공학 정보를 체계적으로 종합하여 수록하였습니다. 생명공학 분야의 종합 안내서인 이 백서를 통해 관련 분야 전문가는 물론 일반인들이 조금이나마 서로 소통할 수 있는 자료가 되기를 희망합니다.

다시 한 번 생명공학백서 발간을 축하드리며, 그동안 수고를 해 주신 과학기술정보통신부 및 생명공학정책연구센터 관계자 분들과 집필에 참여하신 모든 전문가 분들께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

감사합니다.

2019. 12.

2019 생명공학백서 편찬위원장 하재두

축하의 글

4차 산업혁명의 시대에서는 데이터가 금융‧인적 자본과 동등하게 인식되어 새로운 자본과 생산요소로 취급되고 있습니다. 특히, 다가올 바이오경제 시대에서의 기술 혁신과 융합의 중심에는 ‘바이오 빅데이터’가 있습니다. ‘바이오 빅데이터’는 미래형 신산업‧서비스 등 고부가가치 창출의 핵심 요건이며, 바이오 빅데이터를 활용한 미래 정밀의료는 치료에서 예방‧관리 중심으로의 새로운 의료 패러다임을 제시합니다. 궁극적으로 인간의 삶의 질 향상은 물론이고, 많은 생명을 구할 수 있을 것으로 기대되어 세계 각국은 앞다투어 국가적 미래기술에 투자하고, 관련 기술개발에 앞장서고 있습니다. 즉, ‘바이오 빅데이터’는 암 및 희귀‧난치질환과 같은 의료난제 해결의 실마리이자, 유망 신산업인 바이오헬스 산업 발전의 기반역할을 할 것입니다.

이러한 시대적 흐름과 변화 속에서 새로운 생명공학 트랜드에 선제적으로 대응하기 위해 한국생명공학연구원은 바이오 빅데이터 기반의 맞춤의약과 관련 플랫폼 기술개발 및 생명정보의 통합, 시스템 고도화 등을 기관 주요 R&R(Role and Responsibility, 역할과 책임)로 선정하여 분야별 연구에 집중하고 있습니다. 또한, 국내 생명공학 연구의 허브(hub) 역할을 통해 미래 바이오 성장동력 창출, 국가 아젠다 해결 및 바이오 인프라 선진화 등을 통해 국민의 건강한 삶과 바이오경제를 구현하는 연구기관이 되도록 최선을 다하겠습니다.

지난 5월 정부는 바이오헬스 산업을 3대 혁신산업의 하나로 선정하여 혁신전략안을 발표하는 등 바이오경제 시대의 글로벌 경쟁력 확보에 노력을 하고 있으며, 10월에는 바이오산업을 ‘포스트 반도체’ 산업으로 육성하기 위한 범정부 TF운영계획을 밝히기도 하였습니다. 즉, 바이오산업을 미래 핵심산업으로 중점 투자하고 육성하겠다고 강력한 의지를 천명하였습니다.

하지만, 생명공학기술의 중요성과 관련 연구개발 지원정책의 필요성이 국민들에게 제대로 알려지지 못하면 결국 지지를 받지 못하게 되어, 미래의 새로운 성장동력을 확보할 수 없고 나아가 어떠한 외부상황에도 흔들리지 않은 기술경쟁력이 강한 국가가 될 수 없을 것입니다.

생명공학백서는 생명공학정책에 대한 대국민 인지도 향상을 위해 정부와 과학자 그리고 일반국민 간의 상호이해와 소통, 교류를 위한 공식적인 채널의 의미로 격년으로 발간되고 있습니다. 생명공학에 대한 체계적이고 종합적인 안내서 기능뿐 만 아니라, 일반 국민들의 생명공학에 대한 이해의 폭을 넓히고, 긍정적인 인식을 제고하는데 큰 역할을 할 것으로 기대합니다.

2019 생명공학백서의 발간을 진심으로 축하드리며, 그동안 수고해주신 과학기술정보통신부와 집필에 참여하신 모든 전문가분들께 감사의 말씀을 전합니다.

감사합니다

2019. 12.

한국생명공학연구원 원장 김장성

축하의 글

글로벌 경제가 전반적으로 저성장시대로 진입하고 있음에도 불구하고 바이오 분야는 계속 높은 성장세를 보이고 있습니다. 유럽, 아시아 등에서 바이오 분야의 벤처투자가 급격하게 증가하고 있고 미국의 작년 바이오 분야 벤처투자가 1,309억 달러(약 150조 원)로 전년 대비 57.8%로 급증하고 있습니다. 국내에서는 바이오 분야 신규 벤처투자 규모가 지난 해의 8,417억 원을 넘어서 1조 원을 돌파할 것으로 전망되고 있습니다. 이는 투자자의 눈길이 저성장으로 위축되고 있는 기존 주력 산업에서 미래 성장 가능성과 시장 잠재력이 높은 바이오 분야로 옮겨가는 것으로 해석되고 있습니다.

이러한 바이오 투자 증가 추세는 국내 바이오 산업의 경쟁력 향상에도 큰 영향을 주고 있습니다. 최근에는 초대형 기술이전 계약 등 투자 회수까지의 기간이 줄어들 것으로 기대되면서 초기투자 비중이 30% 이상으로 증가하고 있으며 올해 상반기 IPO 시장에 신규 상장기업 7곳 중 6곳이 바이오 업체로 나타났습니다.

바이오 분야가 산업화의 길로 들어서고 있는 중요한 시점에 정부가 바이오 산업에 대한 육성 의지와 함께 다양한 전략을 발표하고 있어 매우 고무적입니다. 정부는 지난 4월 한국 경제를 추격형 경제에서 선도형 경제로 전환하고 혁신성장을 주도할 3대 중점육성산업으로 ‘미래형 자동차’, ‘비메모리 반도체’와 함께 ‘바이오’분야를 선정했습니다. 이어 5월에는 연구개발비를 연 4조 원으로 확대하고 국가 바이오 빅데이터 구축 및 규제 철폐 등을 통해 바이오헬스 분야를 한국의 5대 수출 주력산업으로 육성하는 ‘바이오헬스 산업 혁신전략’을 발표했습니다.

그리고 연이어 6월에 발표된 ‘제조업 르네상스 비전 및 전략’은 세계 4대 제조강국 도약을 위해 융합제품과 서비스에 대한 규제를 완화하는 내용을 담고 있어 바이오 분야가 보건과 환경, 식량, 에너지 등 중대 당면과제를 해결하고 IT 등 다양한 분야와의 융합을 통해 고부가가치 산업 창출을 주도할 수 있는 비전을 제시했습니다.

한국바이오협회는 여러 난관 속에서도 빠른 성장을 이루고 있는 바이오 산업계의 자체 노력과 4차 산업혁명 전략에 발맞추어 바이오 산업을 국가 핵심 산업으로 육성하고자 정부와 함께 바이오 산업기반 확충을 위해 노력하고 있습니다. 특히 바이오 빅데이터 전문가 등 미래 바이오산업의 핵심인력 양성과 우수 초기기업 및 예비창업자 지원 등 창업 활성화 촉진을 통해 바이오 산업의 지속 가능한 생태계 형성에 주력하고 있습니다. 뿐만 아니라, 바이오 경제 아시아 네트워킹 활동을 통해 미래 잠재력이 큰 아시아 시장 확대와 이를 통한 글로벌 시장 확대를 지원하고 있습니다.

국내 생명공학 및 바이오 산업 발전과정을 돌아보고 향후 비전과 전망을 제시하는 이번 ‘생명공학백서’의 발간은 한국 바이오 산업의 발전에 큰 역할을 할 것으로 믿어 의심치 않습니다. 이번 백서가 생명공학 육성의 중요성에 대한 국민의 이해를 높이고 참여와 지지를 이끌어낼 수 있기를 바랍니다. 또한 연구계와 산업계, 정책 당국자 등 주요 관계자들이 앞날을 설계하는 데에 중요한 참고자료가 되고 앞에 놓인 난관을 극복하고 힘을 합쳐 도약할 수 있는 희망을 제시하기를 바랍니다.

2019. 12.

한국바이오협회 회장 서정선

사진으로 보는 바이오

정부 정책 수립

-4차 산업혁명과 바이오+ICT 융합 대응-

![]()

■ 바이오헬스 산업 혁신전략 대통령 비전 선포(2019.05.22.)

|

출처: 대한민국 정책브리핑, 바이오헬스 산업 혁신전략 |

우리나라는 바이오헬스 분야에 충분한 경쟁력을 갖추고 있다. 정부는 바이오헬스 산업의 경쟁력을 바탕으로 비메모리 반도체, 미래형 자동차와 함께 차세대 3대 주력 산업 분야로 중점 육성하여, 세계시장 선도기업 창출 및 산업생태계를 조성할 계획이다.

바이오헬스 혁신 민관 공동 간담회(2019.05.15.)

출처: 과학기술정보통신부

산업부-복지부 공동 바이오헬스 발전전략 민관회의 (2018.07.04.)

출처: 산업통상자원부, 보건복지부 |

■ 바이오 육성을 위한 정책 수립 활동

|

바이오특별위원회(2기)

제1회 바이오특별위원회(2018.05.11.)

출처: 과학기술정보통신부

|

|

|

|

||||||||||

|

출처: 과학기술정보통신부 |

생명공학종합정책심의회

제31회 생명공학종합정책심의회(2019.02.18.)

|

|||||||||

제4차산업혁명위원회 제10차 헬스케어특별위원회(2018.11.21)

|

대통령직속 4차산업혁명위원회 헬스케어특별위원회에서는 4차산업혁명을 선도하기 위한 미래 헬스케어의 비전을 제시하고, 헬스케어특위 6대 프로젝트의 구체적 실행방안을 종합해 헬스케어 발전전략을 마련(2018.12.10.)하였다. *6대 프로젝트: ① 헬스케어산업 생태계 조성, ② 헬스케어 빅데이터 쇼케이스 구축, ③ 인공지능 활용 신약개발, ④ 스마트 임상시험센터, ⑤ 융복합 헬스케어기기, ⑥ 체외진단기기 출처: 메디컬타임즈, 2018.11.22, 헬스케어특위가 남긴 1년의 발자취 '성과와 과제'

|

헬스케어 특별위원회, 헬스케어 분야 현장 방문 (2018.08.23.) ▼

출처: 대통령직속 4차산업혁명위원회; 전자신문, 2018.08.23. 대통령직속 4차산업혁명위원회 헬스케어특위, 융기원 방문 |

제2차 보건의료기술육성 기본계획(안) 대국민 공청회(2018.01.11.)

|

출처: 보건복지부; 의학신문, 2018.01.11, 보건의료기술육성기본계획(안) 윤곽 |

보건복지부(장관 박능후)는 제2차 보건의료기술육성 기본계획(안)에 대한 대국민 공청회를 개최하였다. 이번 공청회는 향후 5년간(2018~2022)의 보건의료 연구개발(R&D) 추진전략과 중점과제(안)에 대하여 관련 전문가와 국민의 의견을 폭넓게 수렴하여 기본계획에 반영하고자 마련되었다.

|

분야별 주요 활동

![]()

![]() 산업육성 및 생태계 조성을 위한 노력

산업육성 및 생태계 조성을 위한 노력

① 글로벌 진출 여건 마련

JP모건 헬스케어 컨퍼런스 2019에서 글로벌 빅파마와 어깨를 나란히(2019.01.09.)

|

|

|

2019 JP 모건 헬스케어 컨퍼런스에 초청된 국내 제약바이오사는 삼성바이오로직스, 셀트리온, 한미약품 등 총 26곳으로 삼성바이오로직스와 셀트리온이 메인 트랙 (Main Track)에 배정되어 글로벌 빅 파마와 어깨를 나란히 하는 뜻 깊은 자리가 되었다.

◀ 2019년 1월 9일 미국 샌프란시스코에서 한미약품 권세창 사장(왼쪽 위), 삼성바이오로직스 김태한 사장(왼쪽 아래), 셀트리온 서정진 회장(오른쪽 위, 아래)이 발표를 하고 있다.

|

|

|

|

|

|

출처: 뉴데일리경제, 2018.12.14, ‘JP모건 헬스케어 컨퍼런스’ 26개사 참여… 삼바・셀트리온 메인트랙; 셀트리온; 삼성바이오로직스; 한미약품 |

|

|

2018 BIO International Convention(2018.06.04∼07.)

|

|

|

|

|

|

출처: 파이낸셜뉴스, 2018.06.06, 막 오른 '바이오 USA'..韓기업 글로벌 파트너 확보 집중; 약업신문, 2018.06.08, '2018 바이오USA' 성료... 국내 제약바이오기업 알찬 성과; 코트라, 2018년도 바이오 USA 한국관 전경 |

|||

2019 BIO International Convention(2019.06.03∼06.)

|

|

|

|

출처: 뉴스1코리아, 2019.06.05, 바이오 USA 2019 삼성바이오로직스; 더벨, 2019.06.10., 삼성바이오・셀트리온 등 약 30개사 참가 코트라・거래소 등도 한국 알리기; 뉴스1, 2019.06.05, 바이오USA 2019에 마련된 한국관 부스

② 국내 바이오 생태계 조성 노력

바이오경제 구현을 위한 기업인 간담회(2018.12.10.)

출처: 과학기술정보통신부

인공지능 신약개발지원센터 개소식(2019.03.20.)

인공지능 신약개발지원센터는 제약기업 등이 신약을 신속하고 안전하게 개발하기 위해 인공지능을 적극 활용하도록 관련지식을 공유하고, 제약기업 관계자 등을 대상으로 일반・전문 교육을 지원하며, 성공사례와 정보를 공유하는 등 공익적 구심점 역할을 수행한다.

출처: 보건복지부

|

|

도전! K-스타트업 2019 왕중왕전(2019.11.28.)

대상에 창업리그 디자인노블(대통령상, 인공지능 패션 디자인 생성서비스), 예비창업리그 뉴아이비(국무총리상, 폴대가 필요 없는 스마트 수액・주사액 투여장치)! 200:1(총 3,894팀 참가)에 가까운 경쟁을 뚫고 올라온 20개 팀, 최종 왕중왕전 겨뤄 출처: 중소벤처기업부;대한민국 정책브리핑, 내가 미래의 유니콘 기업이다! |

![]() 일자리 창출 노력

일자리 창출 노력

바이오경제 2025 일자리 기업 간담회(2018.05.29.)

|

|

|

출처: 과학기술정보통신부

2018 한국 제약바이오산업 채용박람회(2018.09.07.)

|

|

|

출처: 보건복지부

2019 한국 제약바이오산업 채용박람회(2019.09.03)

|

|

|

출처: 한국제약바이오협회, http://kpbma.or.kr/index.php

기타 주요 이슈

|

제5차 연구기관 역할 재정립 협약식 (2018.09.07.)

|

|

|

출처: 과학기술정보통신부

|

|

|

남북 보건의료 분과회담 (2018.11.07.)

남북 전염병 정보교환, 대응체계 구축 등 보건의료협력 합의 |

|

출처: 보건복지부 |

|

|

감염병 예방을 위한 첫걸음, 공공백신 개발・지원센터 기공식(2018.12.19.)

|

|

|

|

|

출처: 보건복지부 |

|

유전자원 이익공유 대응 부처합동 법률지원단 발족(2019.04.03.)

나고야의정서 제도 해석의 오류를 방지하고 보다 효과적으로 대응하기 위하여 법률지원단 발족

|

|

|

출처: COS'IN, 2019.04.09, 정부, 나고야 의정서 대응 지원 'ABS법률지원단' 발족

|

|

|

일본의 수출통제 관련 관계기관 회의 (2019.07.04.)

유명희 본부장, 일본 조치의 국제규범상 문제점 지적, 일본 조치의 철회와 수출통제 양자협의 촉구

|

|

|

출처: 산업통상자원부 |

|

생물무기금지협약(BWC) 당사국회의(2019.12.03.∼05.)

스위스 제네바 유엔에서 개최된 생물무기금지협약 당사국회의에 한국을 포함한 122개 당사국과 4개 서명국, 국제기구, 전문기관 및 비정부기구 등이 참석하였다. 우리나라 대표단은 전문가회의 결과를 토대로 해당분야(생물테러감염병 대비・대응 정책 수립, 인적자원 개발・훈련 및 강화, 국제협력체계 구축, 질병감시・진단・통제 등) 의제를 중점 검토, 논의, 발언문 제출, 관련 발언 등을 실시하였다.

출처: 한국바이오협회, 질병관리본부

주요 행사

![]()

2018 바이오 혁신성장대전(2018.11.28.∼29.)

|

|

||

|

|

|

|

2019 바이오미래포럼(2019.12.16.∼17.)

|

|

|

|

|

출처: 과학기술정보통신부, http://www.bioforum.kr/

|

2018 코리아 바이오플러스 (2018.09.06.∼07.)

|

|

|

|

출처: 산업통상자원부 |

||

|

|

|

2019 코리아 바이오플러스 (2019.11.12.∼13.) |

|

출처: 바이오플러스, https://www.bioplus.kr/fairDash.do?hl=KOR |

||

2018 바이오코리아(2018.05.09~11.)

|

|

|

|

|

|

|

출처: 대한민국 정책 브리핑, 2018 바이오 코리아 개막식; 동양일보, 2018.05.09, 2018 바이오 코리아 개막 |

|

2019 바이오코리아(2019.04.17.∼19.)

|

|

|

|

|

|

|

출처: 대한민국 정책브리핑, 바이오코리아 2019 개회식; 의사신문, 2019.04.17, 바이오 코리아 2019 개막…50개국·750여 개 기업 참가 |

|

2018 국제종자박람회(2018.10.23.∼26.)

|

|

|

2019 국제종자박람회(2019.10.16.∼18.)

|

|

|

|

출처: 국제종자박람회, http://www.koreaseedexpo.com/ |

|

바이오자원은행 운영 국제포럼(2019.06.18.)

|

|

|

ISO 20387이 국제 표준에 이어 국내 KS로 제정됨에 따라 국내 생물소재 현황을 공유하고 국내 다양한 생물소재은행의 소개 및 대응 방향 모색

출처: 산업통상자원부

G20 환경장관회의(2019.06.15.∼16.)

|

|

|

에너지 전환과 환경 보호, 자원효율성 촉진, 해양 플라스틱 저감, 기후 적응·회복 등에 대한 논의에 참여하고 우리 정책사례 소개

출처: 환경부

'바다가 미래다' 2019 씨팜쇼(2019.06.20.)

|

|

|

‘바다가 미래다’를 주제로 열리는 이번 박람회에서는 스마트 양식 등 세계시장을 선도하는 우리나라의 해양수산기술과, ‘케이피시(K-Fish)’로 수산물 한류를 이끌고 있는 국내 해양수산・양식・식품 분야 우수 기업들의 활약상을 소개

출처: 해양수산부

2018년 주요연구성과 국가연구개발우수성과 100선의 '생명.해양' 분야에 선정된 성과를 기준으로 소개

▮생명・해양 분야

|

연구자명 |

소속기관 |

성과명 |

|

서우덕 |

국립식량과학원 |

보리의 새로운 발견! 새싹보리의 기능성물질 구명 및 산업화 |

|

김호민 |

한국과학기술원 |

시냅스형성을 조절하는 핵심단백질의 3차구조와 분자기전 규명 |

|

구복경 |

농림축산검역본부 |

세계 최초 구제역 감별진단킷트 개발 |

|

김명권 |

토마토연구소 |

토마토 신품종의 육성으로 종자수출에 기여 |

|

김세리 |

국립농업과학원 |

세계 최초 IoT 적용 식중독세균 검출・제어 기술 |

|

김주곤 |

서울대학교 |

뿌리 구조 재구성을 통한 가뭄 저항성 벼 개발 |

|

남은영 |

국립원예특작과학원 |

전세계 소비자를 겨냥한 핵과류(복숭아・플럼코트) 신품종 개발 |

|

류성무 |

㈜케이엔알시스템 |

해저 수중 작업용 유압 로봇팔 개발 |

|

박기덕 |

한국과학기술연구원 |

반응성 교세포 조절기반 신규 치매치료제 개발 |

|

방창현 |

성균관대학교 |

최초 문어빨판 비밀 밝혀 물속에서 떼고 붙이는 의료용 패치 소재 개발 |

|

백명기 |

서울대학교 |

한웅 경제형질별 맞춤형 사양을 위한 유전정보 분석 기술 개발 |

|

신경철 |

건국대학교 |

설탕 대체제 기능성 알로스의 대량생산 및 실용화 기술 개발 |

|

유재홍 |

국립농업과학원 |

김치에서 분리한 효모와 버려지는 잣송이 활용, 돈분악취 가스 감소기술 개발 |

|

이미자 |

국립식량과학원 |

보리의 변신은 어디까지? |

|

이상섭 |

경기대학교 |

해양 환경 정화 시스템 |

|

이제희 |

제주대학교 |

넙치의 바이러스성, 기생충성, 세균성 질병을 예방하는 고기능성 복합백신개발 |

|

이주한 |

보령제약(주) |

고혈압과 고지혈증 치료용 복합제의 국내발매 및 해외 기술이전 |

|

최순호 |

농우바이오 |

지중해권, 미주권에서 사랑받는 고추 신품종 개발 |

|

최연웅 |

한국유나이티즈제약(주) |

복용횟수를 1일 3회에서 1일 2회 투여로 줄여 복용 편의성을 증대시킨 호흡기 질환 치료제 레보틱스 CR 서방정 개발 |

|

최윤정 |

국립원예특작과학원 |

국내육성 프리지아, 국내시장 넘어 세계로! |

|

한정구 |

㈜에이유 |

생분해가능 식품포장 신소재 개발로 국민 식생활 안전과 환경보호에 기여 |

|

허문석 |

국립생물자원관 |

친환경・생물학정 환경정화 기술개발을 위한 비소 독성 저감 신종 세균 발굴 |

|

황인환 |

포항공과대학교 |

발아시 단백질 분배과정과 세포질 에너지대사 과정의 networking을 통한 발아효율 조절 기작 규명 |

▮기술이전・사업화・창업 우수기관

|

기관명 |

성과명 |

비고 |

|

고려대학교 |

인간 줄기세포로부터 고효율 간세포 생산 |

최우수 (기술이전) |

|

한국과학기술 연구원 |

해양오염 방제 유수분리기술/ 플라즈마전해 양극산화 코팅기술 |

|

|

CFRP(탄소섬유복합소재) 재활용 기술 |

|

|

|

알파아미노이드 유도체 화합물 |

|

|

|

한국해양과학기술원 |

(총괄) 해양수산 분야 우수기술 사업화의 디딤돌 역할 수행 |

|

출처: 2018 국가연구개발 우수성과 100선 중(과기정통부, KISTEP)

2019년 주요연구성과 국가연구개발우수성과 100선의 '생명.해양' 분야에 선정된 성과를 기준으로 소개

▮생명・해양 분야(23개)

|

성과명 |

연구자 |

소속기관 |

비고 |

|

YH25448(Lazertinib)의 글로벌제약사 기술수출 |

오세웅 |

유한양행 |

최우수 |

|

간암치료를 목적으로 비수술적 치료법인 동맥화학색전술에 사용되는 미세구체의 개발 |

김정민 |

제일약품 |

최우수 |

|

뇌에서 기억이 저장되는 장소 규명 |

강봉균 |

서울대학교 |

|

|

해외 수출 및 수입 대체를 위한 고품질 양파 품종 개발 |

김규현 |

㈜농우바이오 |

|

|

배아줄기세포 또는 유도만능줄기세포(iPS cells)로부터 고효율 신경세포분화 방법을 이용한 난치성 세포치료제 개발 |

김동욱 |

연세대학교 |

|

|

이베리코 열풍! 한국형 흑돼지 신품종 ‘우리흑돈’으로 잠재운다 |

김용민 |

국립축산과학원 |

|

|

차세대 신성장 동력 스마트팜 원천기술 개발 및 제품 국산화 |

김현태 |

경상대학교 |

|

|

전복 유전체 완전해독에 의한 고부가 기능성 소재 및 고수온내성 전복 선발기술 개발 |

남보혜 |

국립수산과학원 |

|

|

세계 최초 복숭아 꽃눈 제거용 「맥동형 직분사 분무건」 개발 및 사업화 |

박영식 |

강원도농업기술원 |

|

|

세계 1위 제품보다 우수한 world best 제초제 개발 및 사업화 |

성순기 |

㈜팜한농 |

|

|

세포분열 조절 신규 인자 발굴 |

송은주 |

과학기술연구원 |

|

|

알츠하이머, 파킨슨병의 공통적인 병인현상으로 미토콘드리아 칼슘 증가 규명 |

이규선 |

한국생명 공학연구원 |

|

|

100% 천연 풍미 발효조미소재 다양한 제품(볶음용, 육수용, 범용) 개발 및 사업화 |

이대희 |

샘표식품㈜ |

|

|

악성 뇌종양, 소아 뇌종양의 근본 원인 규명 및 혁신 치료법 개발 |

이정호 |

한국과학기술원 |

|

|

세계 최초 알러지 저감밀 개발로 종자기술 강국 실현하다. |

이종렬 |

국립농업과학원 |

|

|

ICT와의 만남으로 어미돼지의 동물복지 실현 |

이준엽 |

국립축산과학원 |

|

|

공공백신(수족구병) 후보주 민간 기술이전 |

이준우 |

질병관리본부 |

|

|

단백체학 기술을 이용한 공진화(共進化) 잔해물의 단백질 분해신호 발굴 |

이철주 |

과학기술연구원 |

|

|

TNIK 저해제를 FutuRx에 기술이전, FutuRx는 TNIK Therapeutics 설립하여 TNIK 저해 항암제 개발 시작 |

이혁 |

한국화학연구원 |

|

|

고지혈과 자가면역질환의 연관성규명 |

정연석 |

서울대학교 |

|

|

현장진단용 미세칩 전자동 밸브제어 기술 |

조윤경 |

울산과학기술원 |

|

|

김치 유통기한 연장기술 개발을 통한 유럽과 이슬람 지역 김치 수출 |

차성관 |

㈜한성식품 |

|

|

위암 고위험군에서 헬리코박터 감염과 위암 발생 |

최일주 |

국립암센터 |

|

▮융합기술 분야(4개)

|

성과명 |

연구자 |

소속기관 |

비고 |

|

췌장암 및 담도암을 보면서 빛으로 표적치료하는 형광복강경 및 광역학 치료 시스템 개발 |

배수진 |

한국전기연구원 |

최우수 |

|

레이저 프린터를 통한 정밀 3D DNA 암 지도 구현 |

권성훈 |

서울대학교 |

|

|

인공지능을 이용한 CRISPR-Cpf1 유전자가위 활성 예측 알고리즘 제작 |

김형범 |

연세대학교 |

|

|

근적외선 신호 기반 현장검출용 조류인플루엔자 바이러스 진단기술 개발 |

이준석 |

한국과학기술연구원 |

|

▮순수기초・인프라 분야(6개)

|

성과명 |

연구자 |

소속기관 |

비고 |

|

식물의 꽃잎과 열매가 왜 항상 일정한 위치에서 탈리하는지에 대한 이유와 원리 규명 |

곽준명 |

기초과학연구원 |

|

|

유전자 조절의 실마리, RNA 보호하는 '혼합 꼬리' 발견 |

김빛내리 |

기초과학연구원 |

|

|

병저항성과 관련된 식물 마이크로바이옴의 구조・기능 세계 최초 구명 |

김지현 |

연세대학교 |

|

|

스스로 에너지를 생산해 단백질을 합성하는 인공세포 구현 |

신관우 |

서강대학교 |

|

|

고혈압 유발 단백질 CTRP1의 기능 규명 / 신규 고혈압 생체지표 및 혈압조절제 신약 타겟물질 발굴 |

양영 |

숙명여자대학교 |

|

|

지표 탄소플럭스의 이해를 위한 생태계 및 탄소 변화 분석 방법론 개발 |

정수종 |

서울대학교 |

|

출처: 2019 국가연구개발 우수성과 100선 중(과기정통부, KISTEP)

바이오미래유망기술

|

바이오미래유망기술을 발굴하는 것은 생명과학과 바이오텍의 상호혁신을 유도할 수 있는 혁신기술을 발명한다는 점에서 매우 중요한 의미를 가진다. 한국생명공학연구원은 지난 2015년부터 바이오미래유망기술 발굴연구를 추진해오고 있으며, 2019년에는 네 번째 연구결과를 발표하였다.

[바이오 미래유망기술 발굴 추진방안 변화] |

2015년 바이오 10대 미래유망기술

|

미래유망기술 |

미래유망기술 주요 내용 |

|

|

차세대 유전체분석 칩 (NGS-on-a-chip) |

∙칩 상에서 극소량의 시료로부터 유전체 서열 정보를 초고속으로 분석 ∙초고속/저비용/대용량 유전체 분석으로 언제, 어디서나 신속하고 정확한 진단, 치료, 예측에 활용 가능 |

|

|

체내 이식형 스마트 바이오센서 |

∙신체에 직접 이식하거나 복용할 수 있는 형태의 바이오센서 ∙ICT 기술을 활용, 의사와 환자를 실시간으로 연결하여 진단, 치료, 예방, 관리 구현 |

|

|

사이버 메이트 헬스케어 |

∙개인 바이오헬스 데이터(유전체 정보 등)를 재구성하여 사이버 상의 헬스케어 관리 시스템 구현 ∙사이버 메이트 헬스케어를 통해 취약 질환에 대한 대응 및 게임 앱 등을 통한 건강 가이드라인 제시 |

|

|

미래유망기술 |

미래유망기술 주요 내용 |

|

|

개인 맞춤형 마이크로바이옴 |

∙개인 특이적 다양성을 가진 인체 공생 마이크로바이옴 특성 규명을 통한 마이크로바이옴 치료제 개발 ∙인체-마이크로바이옴 상호작용은 건강과 질환에 직접 연관되어 면역 질환 등 다양한 질환 치료에 활용 가능 |

|

|

유전자 교정세포 3D 프린팅 |

∙체외에서 유전자 교정 후 3차원 세포 프린팅으로 원하는 조직이나 장기를 제작하여 재생하는 기술 ∙난치 유전성 질환 치료 및 근본적인 장기 재생을 통한 질환 치료 |

|

|

퍼스널 노화속도계 |

∙신체 기능별 노화속도를 정확하게 측정할 수 있는 마커 발굴로 개인별 노화속도를 예측하고 진단하는 기술 ∙개인별 노화속도 예측에 따라 적극적인 건강관리, 정확한 노인성 질환 발병 시기 예측을 통한 예방 |

|

|

지능형 환자 맞춤약 |

∙신기술(환자 맞춤형 줄기세포, 지능형 약물 방출 등)과 바이오 빅데이터를 지능형 컴퓨팅으로 처리하여 최적의 약물 개발 ∙환자 맞춤형 의약 처방 및 신약개발 효율화에 기여 |

|

|

4D 세포 추적기술 |

∙분화, 증식에 따른 세포들의 3차원적인 변화 정보를 추적, 세포의 상호작용을 분석하는 기술 ∙고해상도의 3D, 4D 생명체 지도를 확보하여 생물학뿐 아니라 의학적, 공학적으로 획기적인 전환점 제공 |

|

|

운동효과 바이오닉스 |

∙노화에 따른 근육감소 예방 및 근기능 유지를 위한 스마트 근력증강 바이오닉스 ∙실제 운동을 하지 않아도 운동을 통해 형성되는 근육 생성 및 유지 |

|

|

인지/감각기능 증강용 가상현실 |

∙인지 및 감각기능 향상을 위한 가상현실 하드웨어 /소프트웨어 개발 ∙치매, 노안 등 대표적 노인성 인지/감각기능 장애 예방 가능 |

|

2017년 바이오 10대 미래유망기술

|

이슈 |

주요 내용 |

|

보건의료 빅데이터 플랫폼 구축

|

대규모 임상 유전체 정보관리기술 (Clinico-genomic big data management) ∙질병 예방·치료를 위한 임상 및 유전체 정보를 통합 관리하는 기술 ∙기존의 임상 기반의 치료에서 개인 유전체 정보의 통합 활용을 통해 질병을 예방하고 환자를 치료하는 정밀의료 구현에 기여 |

|

개인 유전체 기반 맞춤형 치료제 개발

|

단일세포 유전체 분석기술(Single cell genomics) ∙다세포 생물의 조직을 이루는 개개의 세포 수준에서 DNA, RNA 등의 유전체 정보를 분석하는 기술 ∙개별 세포의 서로 다른 분자적인 특징을 이해함으로써 암세포 등 질병 세포 이질성에 따른 맞춤형 치료 가능 |

|

신종 바이러스와 슈퍼 박테리아의 전 세계 확산

|

역학정보분석기술(Infoepidemiology) ∙인공지능 및 빅데이터 분석기술을 활용한 감염병 발생과 바이러스 확산을 예측하는 기술 ∙효율적인 감염병 예방 관리 시스템 구축을 바탕으로 미래 예측형 감염병 대응 실현 가능 |

|

모바일 기기로 질병 예측・예방・진단 및 관리

|

모바일 인공지능 진단기술(Mobile AI diagnostics) ∙모바일기기 내장 센서에 의한 데이터와 문자, 음성, 통신 등 빅데이터 분석을 통해 질병의 예방·진단·관리에 응용 ∙특정 질병의 원인 추적 및 치료 경과 관찰, 감염성 질환의 전파 차단 등 국민 건강 증진에 기여 |

|

애플・구글 등 스마트 헬스케어 전쟁

|

웨어러블 건강관리기술(Wearable health device) ∙생체신호(맥박, 체온, 혈압, 심전도 등)의 실시간 수집을 위한 웨어러블기기의 제조 및 데이터 분석을 통한 건강 관리기술 ∙생체신호의 지속적인 수집을 통해 다양한 급/만성질환의 조기 진단 및 예방 가능 |

2

|

이슈 |

주요 내용 |

|

|

표적유전자를 편집하는 유전자 가위기술의 혁신

|

∙유전자 가위를 이용해 세포 내 유전자를 편집하여 질병을 치료하는 기술 ∙근본적인 해결이 없는 희귀 유전질환 등 치료 효율이 낮은 난치질환에 대해 효과적인 치료법 제공 |

|

|

혁신적 진단기술, 액체생체검사 대두

|

∙암 환자의 말초 혈액 내에서 순환하는 암세포와 순환 DNA를 탐지하는 기술 ∙환자의 혈액 내 순환하고 있는 종양 세포나 DNA를 적은 고통으로 추출 가능하고 정확한 분석결과 확보 가능 |

|

|

원격의료 시범사업 확산

|

∙혈액 채취 없이 비침습적인 방법으로 혈당을 연속적으로 측정하는 센서의 고도화 기술 ∙채혈 및 여러 단계를 거치는 불편한 과정 없이 혈당 측정이 가능하여 당뇨 환자의 삶의 질 향상에 기여 |

|

|

재생의료 융합화 및 기술개발 확대

|

∙세포의 체외조작 없이 생체 내에서 직접교차분화를 유도하여 세포의 운명을 바꾸는 기술 ∙생체 내에서 재생이 필요한 세포를 직접 만드는 기술로 재생의학의 패러다임을 전환시킬 수 있을 것으로 기대 |

|

|

유전체 발현 지휘 단백질 발견

|

∙후성유전학적 방법으로 발생 및 분화 과정에서 광범위한 유전자들의 발현을 조절하는 기술 ∙발생 및 분화 과정의 정교한 조절을 통해 원하는 세포를 제작하고, 3차원적인 발생·분화 등 생명현상 이해에 기여 |

2018년 바이오 10대 미래유망기술

|

분야 |

미래유망기술 주요 내용 |

|

|

코어 바이오 Core Bio |

단일뉴런 분석기술(Single neuron analysis) |

|

|

|

∙단일뉴런의 유전자 발현, 단백체 결합, 연결성, 신경활성 변화 등을 종합하여 신경조직 간 네트워킹을 파악하는 기술 ∙개별뉴런을 표식하고 각각의 활동양상을 분석할 수 있는 틀을 제공하여 복잡한 뇌 기능 이해 및 활용에 기여 |

|

|

유전자 복원기술(Genetic remediation) |

||

|

|

∙생태계 및 시스템 내에서 원치 않는 유전자 변이를 제거하여 유전적 기준선(genetic baseline states) 상태로 복원하는 기술 ∙유전자 편집기술의 과용 및 오용으로 유발될 수 있는 유전자 풀(pool)의 비의도적 변화를 막고 보다 안전한 유전자 편집 시스템 활용 가능 |

|

|

합성배아(Synthetic embryo) |

||

|

|

∙줄기세포를 이용하여 인공적으로 배아 및 배아성장에 필요한 태반과 유사 구조체를 제작하는 기술 ∙실제 배아를 사용하지 않고 발생과정을 연구할 수 있는 실험체를 제작하여 발생 및 불임 연구 가능 |

|

|

레드 바이오 Red Bio |

생체 내 유전체 편집기술(in vivo Genome editing) |

|

|

|

∙유전자 가위기술을 이용하여 개체 내 세포를 대상으로, 그 내부의 특정 유전자를 편집하여 질병을 치료하는 기술 ∙근본적인 해결책이 없는 희귀유전질환이나 치료효율이 낮은 난치질환에 대해 효과적인 치료법 제공 |

|

|

오가노이드 기반 생체모사기술(Organoids-based biomimetics) |

||

|

|

∙줄기세포, 3D 프린팅기술 융합 등을 통해 제작된 오가노이드를 이용하여 복잡한 생체시스템(순환계, 신경계, 소화계, 개체 전체 등)을 모사하는 기술 ∙기초연구, 신약개발, 장기대체 치료법에 이르기까지 인간화 모델 시스템에서의 효과적인 연구 가능 |

|

|

분야 |

미래유망기술 주요 내용 |

|

|

그린 바이오 Green Bio |

식품 유해성분 동시검출 센서(Simultaneous hazards-detecting sensors) |

|

|

|

∙식품 내 미량 포함된 인공색소, 중금속, 마이코톡신, 환경호르몬 등을 동시에 검출하는 기술 ∙식품의 보관·운송·판매 단계에서 손쉽게 다양한 유해물질의 정량측정을 가능하게 하여 안전한 먹거리 검증에 기여 |

|

|

유전체 편집 기반 양적형질 조절기술(QT engineering by genome editing) |

||

|

|

∙양적형질(quantitative traits)*에 관여된 여러 개의 타겟 유전자를 동시에 편집하여 동·식물의 형질을 강화/개량하는 기술 *무게, 길이, 생산성 등의 형질에 여러 개의 유전자가 관여하여 각 유전자의 기능이 잘 드러나지 않는 형질 ∙혁신적으로 육종기간이 단축될 수 있고, 전통적인 방법으로 불가능했던 형질 도입이 가능 |

|

|

화이트 바이오 White Bio |

인공효소 체인(Artificial enzyme chain) |

|

|

|

∙세포 내 연쇄반응인 생합성 대사경로를 이용, 인공적으로 합성한 체인형식의 효소 연쇄반응 공정을 통해 바이오연료 및 다양한 소재 생산효율을 극대화하는 기술 ∙분리정제가 필요 없는 다중효소반응으로 생산공정의 효율성과 생산성을 획기적으로 향상하는 데에 기여 |

|

|

탄소자원화 광합성 세포공장(Carbon utilizing photosynthetic cell factory) |

||

|

|

∙이산화탄소 저감 및 탄소자원화 능력을 갖는 광합성 세포공장 시스템을 구축, 이를 활용하여 고부가 소재를 생산하는 기술 ∙급변하는 기후변화에 대응하여 지속가능한 차세대 바이오연료 및 탄소자원 공급원으로 활용 가능 |

|

2019년 바이오 10대 미래유망기술

|

분야 |

미래유망기술 주요 내용 |

|

|

플랫폼 바이오 (Platform Bio) |

DNA 기록기술/분자레코딩(DNA writer/Molecular recording) |

|

|

|

∙생물학적∙인공적 정보를 살아있는 세포 내에서 처리하고 저장할 수 있도록 DNA를 역동적인 기록 매개체로 활용하는 기술 ∙생물시스템의 분자적인 현상과 정보를 DNA에 기록하고 저장함으로써 생명현상을 이해하는데 큰 도움이 될 뿐만 아니라 질병치료, 품종개량 등 실용적인 면에서도 활용 가능 |

|

|

조직별 면역세포 세포체 지도(Cellomics map of tissue-resident immune cells) |

||

|

|

∙조직 특이적 면역세포의 종류, 기능 및 상호 관계를 이해하기 위해 세포체의 전체상을 파악하고 시각화하는 기술 ∙조직별 면역세포의 기능과 발병기전을 연계하여 이해하고, 이를 바탕으로 효과적인 면역세포 기반 치료제 개발에 기여 |

|

|

자기조직화 다세포 구조(Self-organizing multicelluar structures) |

||

|

|

∙합성유전회로(synthetic genetic circuits)를 설계하여 생물의 능력을 모방할 수 있는 맞춤형의 3D 구조(조직)를 제작하는 기술 ∙생물의 능력을 모방할 수 있는 재료 제작이 가능하여 맞춤형 생체물질, 조직 및 대체장기 개발에 기여 |

|

|

레드 바이오 Red Bio |

逆노화성 운동모방 약물(Exercise-mimicking medicine for anti-aging) |

|

|

|

∙실제 운동을 하지 않아도 운동효과를 나타내어 근육노쇠 등 노인성질환을 예방할 수 있는 약물 ∙건강증진에 가장 효과적이라고 증명된 운동의 좋은 효능을 모방하는 약물개발을 통해 건강노화와 노화예방에 기여 |

|

|

광의학 치료기술(Photodynamic/Photothermal therapy) |

||

|

|

∙특정 파장대의 빛과 광민감제(photosensitizer)를 암세포의 내부로 도입시켜 그 빛을 이용하여 암세포를 제거하는 기술 ∙특정 암세포만을 선택적으로 파괴할 수 있어 비교적 고통과 후유증이 없고, 보다 안전하고 효율적인 차세대 암 치료기술 |

|

|

분야 |

미래유망기술 주요 내용 |

|

|

레드 바이오 Red Bio |

암 오가노이드 연계 면역세포 치료기술(Canceroid-mediated immune cell therapy) |

|

|

|

∙암환자 세포 유래 암 오가노이드를 이용하여 환자 맞춤형 면역세포치료제를 생산하고, 이를 항암치료에 활용하는 기술 ∙암 오가노이드는 다양한 암종에 대한 환자 맞춤형 면역세포치료제 생산으로 항암치료에 기여할 뿐만 아니라 최적의 항암효과를 평가하는 플랫폼으로도 이용 가능 |

|

|

그린 바이오 Green Bio |

미토콘드리아 유전체편집을 통한 대사조절기술 (Metabolic modification by mitochondrial genome editing) |

|

|

|

∙에너지 생산기관인 미토콘드리아 유전체편집을 통해 식물의 물질대사를 조절하고 생산성을 증대시키는 기술 ∙급격한 환경변화에도 식물 대사조절을 통해 지속가능한 작물 재배가 가능하여 안정적인 식량자원 확보에 기여 |

|

|

식물공장형 그린백신(Plant-based vaccine production in plant factory) |

||

|

|

∙식물공장 생산방식을 적용하여 부작용이 적고 효율적인 식물백신을 대량으로 생산하는 기술 ∙밀폐형의 식물 기반의 생산시스템은 비교적 단기간 내에 백신의 대량생산이 가능하여 감염병에 대한 신속한 대응이 가능 |

|

|

화이트 바이오 White Bio |

플라스틱 분해 인공미생물(Plastic degrading artificial microorganism) |

|

|

|

∙합성생물학을 통해 플라스틱 분해능을 보유한 미생물을 상향식(bottom-up) 방식으로 개발하는 기술 ∙플라스틱 분해능이 우수한 미생물의 유전체를 디자인(design) -빌드(build)-테스트(test)-런(learn) 사이클로 합성하여 해양 등에 심각한 환경오염을 일으키는 플라스틱 문제해결에 기여 |

|

|

유전자회로 공정 예측기술(Predictable genetic circuit engineering) |

||

|

|

∙빅데이터로 기계학습 된 시뮬레이션으로 합성유전자회로의 최종출력(소재∙물질 생산능 등)을 예측하는 기술 ∙예측 가능하며, 엄격한 제어가 가능한 유전자회로 설계로 생물시스템의 불확실성을 줄여 반복실험의 비용과 시간을 절감하여 바이오 기반의 지속가능한 산업으로의 전환을 촉진 |

|

특집

특집 1

바이오 빅데이터 정책

가. 개요

지난 반세기 동안 인간의 수명은 꾸준히 증가 해 왔다. 세계은행의 보고에 따르면 1960년 52.6세에 불과했던 전 세계 평균 기대수명은 2017년 72.2세로 20년 가까이 연장되었다고 한다.1) 이러한 수명증가는 공중보건 향상, 식량생산의 증가 및 환경의 개선과 함께 의료기술의 발전이 기여한 바가 크다. 최근 생명공학기술의 발달로 의료 수준은 날로 향상되고 있는데, 임상정보 등 바이오 빅데이터와 이를 활용한 디지털 헬스 등 새로운 기술의 등장은 의료서비스 패러다임을 다음과 같이 변화시키고 있다.

첫째, 치료중심에서 예방과 조기진단으로 서비스 시장이 확대되고 있다. 위암 환자에서 정기 검진을 통한 조기진단이나 고지혈증 환자에서의 지질저하제 투여, 금연치료를 이용한 심혈관질환의 예방은 그 대표적인 예이다.

둘째, 표준 치료에서 개인의 특성에 적합한 맞춤 서비스로 바뀌고 있다. 정밀의료라는 개념으로 널리 알려지고 있는 개인의 유전체, 생활습관, 환경 등 차이를 고려한 개인

맞춤형 예방 혹은 치료기술 적용이 점차 확대되고 있다. 유전형에 따른 항암제 처방은 이미 의료서비스에 적용되고 있다.

셋째, 공급자 즉 의료인 중심에서 소비자 중심으로 의료서비스 주도권이 바뀌고 있다. 의학정보가 인터넷 등을 통해 확산되고 다양한 방법으로 환자들 사이의 소통이 이루어짐에 따라 의료서비스에서도 환자들의 자기결정권이 확대되는 양상이다. 건강관리 앱(App)이나 소비자직접 의뢰 유전자검사도 이러한 흐름의 하나이다.

이러한 흐름과 동반하여 유전체분석, 이미징(Imaging), 생체모니터링 및 디지털헬스 기술과 이로 인해 축적되는 방대한 데이터는 바이오분야의 4차 산업혁명에서 핵심역할을 담당할 것이다. 인간 수명의 연장과 더불어 건강한 삶에 대한 열망으로 인해 바이오산업의 비중이 지속적으로 증가하고 있는데, 현재 세계 경제를 주도하고 있는 여러 국가들에서는 경제성장과 국민의 건강을 위해 바이오분야 특히 바이오 빅데이터의 수집과 이를 활용하기 위한 정책과 투자를 확대하고 있다.

나. 바이오 빅데이터 수집

앞에서 언급한 정밀의료가 현실화되기 위해서는 무엇보다도 충분한 양의 데이터 확보가 선행되어야 한다. 미국에서는 2015년 오바마 행정부가 정밀의료 이니셔티브를 발표한 후 정밀의료 코호트, 암 및 희귀질환에 대한 정밀의료연구에 막대한 투자를 하고 있다. 예산의 60% 이상을 ‘All of Us’라고 명명한 정밀의료 코호트에 투자하고 있는데, 미국에 거주하는 일반인을 대상으로 연구에 참여하고자 하는 자원자 100만 명으로부터 생체 시료를 포함한 유전정보, 검진, 생활습관, 환경정보, 라이프로그 정보와 더불어 의무기록 등 방대한 데이터를 수집하고 있다.2) 예산 규모는 2016년 1억 3,000만 달러, 2018년에는 2억 9,000만 달러이다.

정밀의료 코호트는 맞춤약물치료, 질병 치료와 예방을 위한 새로운 타깃을 발굴하고 모바일 기기 등 새로운 기술이 건강행태에 미치는 영향을 분석한다. 이를 통한 유용성을 평가하고 다양한 질병으로부터 미래 정밀의료를 위한 과학적 지식을 축적하는 것을 목적으로 whole genome sequencing(WGS)과 더불어 생애주기에 걸친 설문과 임상정보를 수집하고 있다.

영국에서는 정밀의료를 위해 2006∼2010년까지 5년 동안 40∼69세의 연구 참여자를 모집하였고 향후 20년 이상 추적조사를 목표로 하고 있다. UK Biobank로 알려져 있는 이 대규모 코호트는 모집당시 사회 환경, 생활습관, 건강상태, 인지기능, 정신건강, 가족력 등에 대한 조사와 더불어 혈압과 신체계측, 악력, 골밀도, 혈관탄력, 안검사 결과 등을 수집해왔다. 또한, 정기적 추적조사, 의무기록 연계 및 주요 질병발생, 이미지 정보, 식습관 등 광범위한 자료를 지속적으로 수집하면서 데이터를 연구자들에게 제공하고 있다.3) 또한 80만 개 이상의 유전형에 대한 어레이(array)데이터, 리제네론(Regeneron) 등과 같은 기업들의 지원으로 전장엑솜분석(WES: whole exome sequencing)을 시행하여 최근 일부자료를 공개하고 있으며, MRC는 작년에 UK Biobank 연구대상자 중 5만 명에 대한 whole genome sequencing(WGS) 계획을 발표하였다.4)

또한 영국에서는 희귀질환 및 암의 정밀진단과 치료를 위해 2013년부터 10만 명을 대상으로 WGS 분석을 시행하는‘Genomic England’ 프로그램을 시작하였으며 2018년 말 유전체분석을 완료하였다.5) National Health Service(NHS)의 지원으로 Genomic England는 13개의 NHS Genomic Medicine Center로부터 참여자를 모집하였고 이 프로그램을 통해 기존에 진단이 되지 않았던 희귀질환 환자 중 약 25%를 추가로 진단하고 유전상담을 제공함으로써 유전체기반 의료서비스를 위한 국가 인프라를 구축하였다. Genomic England도 NHS England, Public Health England 의료정보와 연계하여 진료정보를 수집하여 여러 연구자들이 새로운 질병유전자를 찾아내고 이를 유전자진단이나 맞춤치료에 응용할 수 있도록 하였으며 UK NHS는 이 결과를 바탕으로 2018년 10월부터 유전자진단 서비스를 지원하고 있다.

일본에서도 Biobank Japan, National Center Biobank Network 등을 통해 기반자료, 검체를 수집하고 임상정보를 지속적으로 수집하고 있다. Biobank Japan의 경우 47개 질환자 약 20만 명을 대상으로 기초자료, 검체수집과 함께 의무기록 추적조사 하고 있으며 Riken연구소, 대학 및 기업에서 활용할 수 있도록 하고 있다.6) 중국에서도 Kadoori 바이오뱅크를 통해 50만 명 이상을 대상으로 설문, 임상정보, 검체를 수집하고 정기적 추적조사와 함께 수집된 검체로부터 유전체, 대사체, 단백체 정보 등 빅데이터를 생산하여 연구에 활용하고 있다.7) 핀란드에서도 50만 명 이상을 대상으로 디지털헬스 정보와 바이오뱅크를 연계하여 기업 등의 지원을 받아 유전체정보를 생산하고 공유하고 있다.

이와 같이 전 세계 여러 나라에서 대규모 대상자로부터 방대한 임상 및 유전체정보를 포함하는 바이오데이터를 수집함으로써 정밀의료 시대에 대비하고 있다. 우리나라에서도 2001년부터 유전체역학조사사업을 통해 23만 5,000명으로부터 건강 및 생활습관에 대한 설문, 검진결과, 검체 등을 수집하고 전장유전체분석(GWAS) 등 유전체정보 생산을 통해 국내 연구자들과 제공해오고 있으나 추적조사의 한계, 임상정보 연계가 건강보험공단 청구 자료로 제한되어 있어 정밀의료 연구에 활용하기에 충분하지 않다. 특히 일반인을 대상으로 특정 질병의 발생을 보기에는 추적기간이나 대상자 규모가 제한적이다. 안타깝게도 유전체역학조사사업 외 국내 연구자들이 공동으로 활용할 수 있는 빅데이터는 제한적이고 더욱이 의료서비스 활용 목적의 오믹스 연구를 수행하기 위한 임상정보가 풍부한 공공자원은 전무하다고 할 수 있다.

지난 5월 22일 바이오헬스 국가비전 선포식에서 문재인정부도 최대 100만 명 규모의 국가 바이오 빅데이터를 구축하겠다고 발표하였다. 2021년까지 1단계는 희귀질환과 기존 유전체연구사업 참여자 2만 명을 대상으로 WGS 데이터를 확보하여 공유하고, 2단계부터 난치성질환자와 일반인을 포함하여 2029년까지 100만 명으로 확대할 계획이다. 추가로 난치성질환과 일반인의 기반 조사 외 추적조사, 의무기록 연계 등에 대한 상세 계획이 필요하다. 건강보험공단자료 등 2차 자료의 연계나 질병 발생 등을 확인하기 위한 의무기록조사의 경우 본인동의를 받았다 하더라도 개인정보보호법 등으로 인해 자료 연계에 어려움이 예상되어 관련 정책과 제도 개선도 동반되어야 할 것이다.

다. 바이오 빅데이터의 공유

바이오 빅데이터로부터 맞춤약물치료, 신약개발 타깃발굴, AI기반 의료서비스 기술 등을 개발하기 위해서는 데이터 공유가 필수적이다. 따라서 수집단계에서부터 연구 참여자 혹은 데이터 제공자로부터의 동의 확보와 더불어 데이터 공유를 위한 법적・제도적 기반, 시스템과 운영체계가 고려되어야 한다. 국내에서는 2000년 초반부터 유전체를 비롯한 오믹스데이터 생산, 임상연구에 대한 정부지원이 확대되어 왔으나 데이터 공유에 대한 R&D 정책의 부재로 인하여 일부 데이터가 소실되거나 공유가 된다 하더라도 개별 연구자간 공동연구 형태로 제한적으로 이루어졌다.

최근 다부처 포스트게놈 사업에서 생산된 유전체 데이터의 일부가 국립보건연구원에서 운영하는 Clinical & Omics data Archive 및 한국생명공학연구원에 기탁되었으나 임상정보가 극히 제한되어 있어 정밀의료연구 등 의료서비스 기술 개발에 활용하기가 어렵다. 국립보건연구원에서 구축한 유전체역학조사사업의 역학 및 유전체정보는 국내 연구자들에게 공유되고 있으나 2013년 이전 초기 수집단계에서 현재의 생명윤리 및 안전에 관한 법률 기준에 맞는 유전정보 제3자 제공 동의를 획득하지 못한 일부자료는 여전히 제한적으로 활용되고 있다. 그러므로 향후 정부에서 지원하는 정밀의료 연구데이터는 수집단계에서부터 정보공유에 대해 참여자의 동의를 확보하여야 하고 2차 자료 연계 등을 통해 지속적으로 임상정보를 축적할 수 있는 제도적 근거 마련과 함께 서비스플랫폼 개발 등 공유체계가 구축되어야 할 것이다.

2020년부터 시작되는 국가 바이오 빅데이터 구축사업에서는 데이터 공유에 대한 사전 동의와 더불어 폐쇄망을 통해 유전체데이터 등을 국내 연구자들이 활용할 수 있도록 운영체계를 준비하고 있으나 아직도 법적・제도적으로 풀어야 할 숙제가 많다.

미국 정밀의료코호트는 수집된 바이오 빅데이터를 관련 연구자와 공유하는데 수집된 정보의 민감성과 복잡성으로 데이터의 보안과 관리에 많은 투자를 하고 있으며 데이터 활용을 위한 툴(tool)을 함께 제공함으로써 연구자들이 보다 편리하게 활용할 수 있도록 하고 있다. 영국은 UK Biobank, Genomic England 프로그램을 통해 생산된 데이터를 다양한 절차를 통해 영국 연구자들 뿐 아니라 다른 나라의 연구자들과도 공유하고 있으며 학계와 공공영역을 넘어 산업계에서도 자료를 활용할 수 있다. Genomic England의 경우 NHS England, Public Health England 등으로부터 자료연계를 통해 임상정보를 수집하였는데 유전질환의 특성상 연구자들이 진단에 필요한 제한된 임상정보만 제공받고 있으며 개인식별정보는 엄격한 보안체계에 따라 관리하고 있다.

국외에서는 정밀의료와 관련된 바이오 빅데이터 뿐 아니라 공적 자금으로 지원된 연구에 대해서는 데이터 공유정책이 일반화되어 있다. 2007년 OECD에서는 공공재원의 투자를 통해 얻어진 연구데이터에 대해 데이터 활용촉진 및 공유와 관련된 13개 기본원칙을 담은 가이드라인을 발표하였다.8)

미국 국립보건원(NIH)에서는 2003년 NIH가 지원한 연구에 대해 성과를 공유하고 타 연구자들이 이용할 수 있도록 데이터 공유정책을 발표하였다. 일정 금액이상의 지원과제나 대규모 유전체나 임상데이터를 생산하는 경우 연구과제의 선정단계에서부터 데이터 공유계획을 심의하고 공유와 관련한 계약을 따르도록 하고 있으며, 공유 계획을 이행하지 않은 경우 불이익을 가할 수 있다고 명시하고 있다.9) 영국에서도 MRC, Wellcome Trust 등 연구지원기관에서 데이터 관리 및 공유 정책을 실시하고 있고 유럽 연합도 동일한 정책을 펼치고 있다. 또한 데이터 보존과 공유를 위한 자원과 시스템에 대한 지원도 함께 이루어지고 있다.

국내에서는 바이오분야 빅데이터 공유와 관련된 구체적 정책이나 지원은 이루어지지 못하였다. 과학기술기본법 제11조 3에 ‘연구개발성과를 공공이익의 목적으로 활용하기 위한 경우 국가의 소유로 할 수 있도록 하고 중앙행정기관의 장은 국가가 소유하게 된 연구개발성과를 전문기관 등에 위탁하여 관리하게 할 수 있다’고 명시되어 있으나 이와 관련하여 각 부처에서 구체적 정책이나 관리체계가 수립되어 있지 않은 실정이다. 현재 보건복지부에서는 임상정보, 유전체정보 등 바이오 빅데이터에 대한 공유를 위한 제도 개선을 준비 중에 있다.

국가 바이오 빅데이터 사업은 이미 언급한 바와 같이 기획단계에서부터 수집된 데이터의 공유를 기본으로 하고 있다. 이를 위해서는 다음과 같은 사항이 고려되고 충분한 사전 준비가 필요하다.

첫째, 연구 참여자로부터 유전체정보 등 수집된 데이터의 공유에 대한 동의를 반드시 확보하여야 한다. 추후 수집될 정보에 대해 추가 동의, 유전체 정보 등 다소 민감할 수 있는 정보의 공유, 민감정보 활용 시 참여자에게 사전공지 등 dynamic consent를 포함한 다양한 방법에 대한 모색과 참여자들의 사전이해가 이루어져야 한다. 둘째, 연구자들이 데이터를 활용할 수 있되 보안이 보장될 수 있도록 시스템 구축과 더불어 체계적 운영절차가 필요하다. 국가 바이오 빅데이터 사업 외에도 정부 및 민간에서 지원하는 다양한 연구사업과 의료서비스 현장에서 방대한 양의 데이터가 생산되고 있으며 이를 활용한 의료서비스의 혁신과 바이오산업 성장가능성은 무한할 것으로 기대된다.

그러나 국내에서는 의료정보 등이 ‘개인정보보호법’에 의해정보 주체의 사전 동의 없이는 수집・활용 및 제3자 제공이 금지되어 있어 빅데이터 활용에 큰 제약이 되고 있다. 이러한 한계를 인지하고 2016년 정부에서는 개인정보 비식별조치 가이드라인을 수립하면서 비식별조치 기준과 함께 이 기준에 따라 비식별화된 데이터는 사전동의 없이 연구나 상업적으로 활용할 수 있다고 명시하였으나 법적 근거가 없어 빅데이터 활용에 소극적일 수밖에 없는 현실이다.10) 현재 국회에 발의11)된 개인정보보호법 일부 개정법률안에 가명정보의 도입과 더불어 산업적 목적을 포함하는 과학적 연구 등의 목적으로 적절한 안전조치 하에서 이용할 수 있도록 발의하였으나 아직도 계류 중에 있다.

반면 미국・유럽・중국 등에서는 개인정보를 보호하면서도 데이터 활용을 장려하기 위해 규제를 지속적으로 정비해 왔다. 비식별 조치 조항이 포함된 개인정보보호법을 개정하여 데이터 활용을 장려하고 있으며, 연구목적의 경우 개인정보 활용이 국내에 비해 보다 원활하다. 생산된 바이오 빅데이터를 보다 가치 있게 활용하기 위해서는 이러한 정보 활용에 따른 법적 제약과 더불어 국민 인식 개선이 우선 해결되어야 한다.

인구고령화, 건강에 대한 국민적 관심과 더불어 최상의 의료서비스를 받고자 하는 국민들의 니즈는 어느 때보다 높으며 IT와 생명과학 융합기술의 발달은 의료 환경을 급격히 변화시키고 있다. 보건의료분야에서 빅데이터를 활용한 인공지능 기술개발, 새로운 의학적 지식의 발굴은 신약창출 등 바이오산업으로 이어지는 중요한 영역으로 기대를 모으고 있다. 그 간 바이오분야 연구개발에 대한 정부투자에도 불구하고 공동으로 활용할 수 있는 데이터는 극히 제한적이어서 데이터 기반 바이오산업이 성장하기 어려웠다. 늦었지만 국가 바이오 빅데이터 사업을 통해 질병진단과 예측, 맞춤의료, 질병・유전자발굴을 통한 타깃발굴 등 다양한 연구가 가능한 바이오 빅데이터가 생산됨은 다행이다.

그러나 데이터 생산과 공유는 국내 바이오산업이 성장할 수 있는 인프라로 그 자체가 모든 것을 해결 해 주지는 못한다. 따라서 데이터 분석에 대한 지원, 의료서비스에 적용하기 위한 툴, AI 기반 서비스플랫폼 구축, 의료기관에서 활용할 수 있도록 데이터 표준화, 모바일기술 등을 활용한 라이프로그정보의 유용성에 대한 연구 등 미래의료를 선도적으로 열어가기 위한 전략적 투자가 함께 이루어져야 한다. 또한 연구개발성과가 의료현장에 진입할 수 있도록 제도 개선도 동반되어야 한다.

바이오 빅데이터에 기반을 둔 정밀의료 기술발전은 질병 예방과 관리의 패러다임을 바꿀 것으로 기대한다. 이에 대한 정부, 학계, 기업을 비롯한 민간이 함께 데이터를 확보・공유하고 연구자들은 이를 활용하여 서비스 기술을 개발하여 국민건강을 증진시키고 나아가 보건의료 산업의 강국으로 성장할 수 있기를 바란다.

특집 2

바이오 빅데이터 산업의 규제 현황과 과제

가. 바이오 빅데이터 산업의 최근 동향

세계 무역질서의 재편을 예고하는 미・중간의 무역전쟁, 미・중・러・일의 패권다툼 격화, 일본의 한국에 대한 화이트리스트(식별된 일부 실체들이 특정 권한, 서비스, 이동, 접근, 인식에 대해 명시적으로 허가하는 목록) 배제 등으로 자유무역의 기조가 흔들리고 있는 위기적 상황이 계속되고 있다. 소재부품산업의 취약성으로 인해 국내총생산(GDP)을 견인했던 반도체산업의 미래가 불안정하고, 조선・철강 등 제조업 전반에 걸쳐 추동력이 약화되고 있다.

2016년 다보스포럼에서 4차 산업에 대한 논의가 본격화 된 이후, 신성장동력을 발굴하기 위한 정부 및 민간 차원의 노력이 가속화되었고, 특히 문재인정부 들어 대통령 직속 ‘4차 산업혁명위원회’를 설치하여 관련 정책들을 보다 중점적으로 추진하고 있다. 4차 산업의 완결판이라고 할 수 있는 빅데이터 기술의 촉진을 위해 과학기술정보통신부・산업통상자원부 등 관련 부처들도 국내 기업들과 미래 기술전망 및 개발 방향 등을 공유하며 제도 개선과 재정지원에 박차를 가하고 있다.

국내 빅데이터 시장은 향후 5년간 연평균 10.9% 성장해 2022년 2조 2,000억 원 규모에 이를 것이라는 전망이 나오고 있고, 일자리 창출효과도 매우 큰 것으로 보고되고 있다.12) 빅데이터는 제조, IT, 금융, 통신 등 광범위한 영역에서 활용되고 있고 바이오산업 분야에서도 미래시대 맞춤형 의료서비스를 개선하는 등 획기적인 기여를 할 것으로 예상된다.

지난 5월 22일, 문재인 대통령은 ‘바이오 헬스 국가비전 선포식’에서 100만 명 국가 바이오 빅데이터 구축 및 연간 4조 원 R&D 투자 등 바이오헬스산업의 기술개발부터 인허가・생산・시장 출시까지 성장 전주기에 걸쳐 혁신 생태계를 조성하기 위한 전방위적인 대책을 발표한 바 있다. 다만, 관련 업계에서는 정책 추진의 기초가 되는 병원의 의료데이터 접근에 대한 규제 완화가 포함되지 않았다며 빅데이터 구축 사업에 대한 부정적인 의견을 제시하기도 한다.13)

우리나라는 국민건강보험공단 등에서 보유한 건강정보는 6조 4,000억여 건, 국내 대형병원 역시 200∼500만 명분의 진료정보를 보유할 만큼 세계 최고 수준의 바이오 빅데이터 구축을 위한 잠재력을 가지고 있지만,14) 이를 산업적으로 활용하려는 시도는 거의 이뤄지지 않았다. 이는 개인정보보호법을 비롯한 관련 법령의 제약적 요소에 연유하는 바가 크다. 개인정보의 보호와 개인정보의 활용을 통한 산업경쟁력 강화라는 이익이 충돌하는 지점에서 합리적 정책대안을 제시하기란 여간 어려운 일이 아니다. 개인정보의 ‘보호’와 ‘활용’에 대한 기업・정부, 시민단체 간의 입장이 팽팽히 맞서고 있는 현 시점에서 바이오 빅데이터 분야의 선진국들이 어떤 규제정책들을 시행하고 있는지, 개인정보보호법을 중심으로 한 국내 규제현황과 특징은 어떠한지, 바이오 중심의 혁신성장을 위한 관련 제도의 방향은 어떻게 설정되어야 하는지를 살펴보는 것은 중요한 의미를 갖는다.

나. 주요국의 규제 현황 및 특징

(1) 미국

미국은 개인정보보호와 관련하여, 공공기관, 금융정보, 의료정보 등에 대해서는 법적 규제를, 그 외의 민간부문에 대해서는 자율규제에 맡기고 있다.15) 따라서 개인의료정보를 보호하기 위한 법률이 따로 제정・시행되고 있으며, 의료분야의 기관이 처리하는 의료정보만이 그 규율대상이다.16)

개인의 의료정보를 보호하기 위해 제정된 최초의 연방법률이 1996년의 의료정보보호법(HIPAA: Health Insurance Portability and Accountability Act)이다. 이에 따라 보건사회복지부(HHS: Department of Health and Human Services)는 2003년부터 의료 프라이버시에 관한 규정(Privacy Rule)을 행정입법의 형식으로 제정・시행하고 있으며, 개인의료정보는 HIPPA의 프라이버시 규칙을 중심으로 관리되고 있다.17)

프라이버시 규칙의 보호대상이 되는 의료정보는 개별적으로 개인을 식별할 수 있는 의료정보(individually identifiable health information)이며,18) 비식별 정보는 보호대상에 포함되지 않는다.19) 위 규칙은 비식별화 방식에 대한 구체적인 내용을 담고 있다는 점에서 우리나라 개인정보보호법, 생명윤리법 등과 차별성이 존재한다.

비식별화 방식에는 ‘전문가 결정 방식(expert determination method)’과 ‘세이프 하버 방식(safe harbor method)’이 있다. 전자는 적절한 지식과 경험을 갖춘 전문가가 정보주체의 식별 위험성이 낮다고 결정할 경우 비식별화된 것으로 인정하는 방식인 반면, 후자는 18가지 식별자(identifier)20)를 제거하고 남은 정보가 그 자체 또는 다른 정보와 결합하여 정보주체를 식별하는데 이용될 수 있다는 점을 적용기관이 실제로 인식하지 못할 경우 비식별화된 것으로 인정하는 방식이다.

미국에서는 정보주체의 동의를 허용 사유의 하나로 보고 있지만,21) 모든 경우에 동의를 얻어야 하는 것은 아니므로 이를 원칙적 사유로 보기는 어렵다. 가령 의료기관의 일상적 업무에 해당하는 진료와 지불, 기관 운영을 위해 개인정보를 이용 또는 제공하는 경우에는 환자의 동의가 필요하지 않지만, 기관 자체에서 필요하다고 자발적으로 동의를 받는 절차를 구성할 수 있다.

또한 정보주체의 동의 없이도 제3자에게 이용・제공이 가능한 사유가 있는데 환자 본인에게 제공하는 경우, 진료, 지불, 기관운영을 위해 필요한 경우, 정보의 이용・제공이 허용될 때 이에 부수하여 이용・제공하는 경우, 환자에게 찬성 또는 반대의 기회를 제공한 경우, 마지막으로 공익을 위한 활동으로서 12가지 우선목적22)에 해당하는 경우이다.23) 연구목적을 위한 개인의료정보의 이용・제공은 기관심사위원회 또는 프라이버시 위원회에서 동의면제 승인을 한 경우에 동의 없이도 가능하다. 이 경우 위원회는 사생활 침해의 위험이 최소화되고, 개인의료정보의 이용과 그에 대한 동의면제 없이는 연구 수행이 현실적으로 불가능한 때에 한하여 동의를 면제할 수 있다.24)

(2) 유럽연합

2018년 5월부터 시행되고 있는 개인정보보호일반규정(GDPR: General Data Protection Regulation)은 민감정보인 바이오정보25)에 대한 정보보호를 매우 중요한 사안으로 보고, 정보보호주체의 보호를 위한 여러 제도를 추가적으로 규정하고 있다. 그 중 제25조(데이터 보호 중심 설계 및 데이터 보호 설정)는 ‘개인정보처리자는 개인정보 처리방법 결정시점 및 처리당시 시점에서 정보 최소화 등 개인정보보호의 원칙을 이행하고 처리에 필요한 안전조치를 포함하기 위해 고안된 가명처리 등 적절한 기술 및 관리 조치를 이행해야 한다’고 규정하고 있다.26)

GDPR에서 최초로 ‘가명화(pseudonymisation)’ 개념이 도입되었지만, 추가적인 다른 정보를 이용하면 여전히 개인을 식별할 수 있는 정보이므로 여전히 개인정보로 개인정보보호에 대한 규제를 받는다.27) 다만 공익을 위한 기록보존, 학문적・역사적 연구, 통계를 목적으로 하는 정보처리는 처음의 수집목적과 다르더라도 정보주체의 동의 없이 가능하다. 다만 이 경우에도 적절한 안전장치를 갖추어야 하는데, 가명화가 그러한 장치의 하나로 예시된 것이다.28)

개인정보가 건강에 관한 정보에 해당하면 민감정보로 분류되어 정보주체의 명시적 동의가 추가로 요구된다.29) 전체적으로 보면 GDPR은 동의의 요건을 강화하였지만, 그 전문에서는 유연한 입장을 보이고 있다. 즉, 연구목적에 대해서는 다소간 ‘광범위한 동의(broad consent)’가 허용되고,30) 민감정보에 대한 서면동의 면제사유도 열거하고 있다. 정보주체 또는 다른 사람의 중요한 이익 보호를 위해 필요한 경우로서 정보주체가 동의를 하는 것이 육체적 또는 법적으로 불가능한 경우,31) 의학적 목적을 위한 민감정보를 처리하는 경우,32) 공중보건 영역에서 공익을 위하며 민감정보를 처리하는 경우,33) 공익을 위한 기록보존, 학문적・역사적 연구, 통계 목적을 위한 경우에는 서면동의 없이 민감정보 처리가 허용된다.34)

최초 개인정보를 수집한 목적과 다른 목적으로 이용하고자 하는 경우 별도의 정보주체의 동의가 필요하지만, 연구목적을 위한 경우에는 그 예외가 인정되어 목적 외 이용에 대한

동의가 실질적으로 면제된다.35) 다만, 위와 같은 목적의 처리를 위해서는 정보주체의 권리와 자유를 보호하기 위한 적절한 안전장치36)를 갖출 것을 요구한다.

(3) 국내 바이오・의료 데이터 관련 규제 현황 및 과제

개인정보보호법을 포함한 다양한 개인정보관련 법령들은 개인정보의 ‘보호’가 주된 입법 목적이므로, 빅데이터 등 개인정보의 수집・이용을 촉진하는 영역과는 충돌할 수밖에 없다. 개인정보의 활용을 통해 얻을 수 있는 개인적・국가적 이익이 현격하게 증가하고 있음에도 개인정보보호에만 집착하여 국가의 성장동력을 저하시키는 것은 바람직하지 않다. 미래사회의 핵심 자원인 데이터 이용의 활성화를 통한 신산업 육성이 범국가적 과제로 대두되고 있는 가운데 안전한 데이터 이용을 위한 법규범 정립이 시급한 상황이다.

차세대 혁신산업으로 각광받고 있는 바이오 빅데이터는 미래시대 맞춤형 의료서비스의 제공, 생명과학과 헬스케어의 융합에 크게 기여할 것으로 보인다. 실제로 IBM 왓슨, 구글, 존슨앤존슨과 같은 글로벌 ICT기업들의 바이오 빅데이터 플랫폼 구축 경쟁은 매우 치열하다. 미국의 경우, 빅데이터 이니셔티브에서 빅데이터 R&D에 2억 달러의 투자계획을 밝힌 바 있고, 국립보건원(NIH)을 중심으로 생물・화학적 데이터 처리기술의 고도화를 통해 바이오・보건의료 최첨단 R&D 분야에서 야심찬 성과를 기획하고 있다. 우리 정부도 ‘4차 산업혁명 주도를 위한 바이오헬스 산업 발전전략’을 발표한 바 있고, 데이터 전문기업과 병원들이 바이오 빅데이터 플랫폼 구축에 시동을 걸었다. 공공・민간 영역의 보건의료 행정과 임상 데이터, 인간 유전체 및 단백질 연구 데이터 등이 하나로 연결되어 빅데이터 분석이 이루어지게 되면, 바이오・의료분야에서 새로운 지식을 창출하여 맞춤형 치료, 바이오 신약 개발 등에 획기적으로 기여하게 될 것이다.

다만 바이오・의료 빅데이터를 분석하여 활용하기 위해서는 무엇보다 민감정보를 처리함에 있어 부딪히는 장애(개인정보 보호주체의 프라이버시 보호)를 극복해야 한다. 또한 동의 원칙과 관련하여 바이오・의료 정보는 개인정보이자 민감정보에 해당하므로, 개인정보처리에 대하여는 정보주체로부터 사전 동의를 받고, 민감정보에 대하여는 별도의 동의를 받아야 하는데 현실적으로 불가능하다는 것이 문제이다. 민감정보가 포함될 수밖에 없는 바이오・의료 빅데이터 분석을 위해서는 사전에 정보주체로부터 동의를 받는 현재의 규제방식(옵트인)37)보다는 제한적이나마 사후적 처리가 가능한 방식(옵트아웃)으로 동의를 받도록 전환할 필요가 있다

바이오・의료 빅데이터 분석에서는 개인정보 최소화 및 목적 명확성의 원칙38)이 적용되기 어려운 면이 있다. 바이오・의료 빅데이터는 수집목적과 다른 처리과정을 통해 통찰력이나 새로운 지식을 얻기 위한 것이기 때문이다. 또한 특정 개인을 식별할 수 있는 정보가 단독 또는 다른 정보와 결합하여 특정 개인을 식별할 수 있거나 개인정보 규범이 적용되고 특정 개인을 식별할 수 없도록 익명처리가 된다면 개인정보 규범의 적용을 받지 않게 되는데, 완전한 익명화는 현실적으로 불가능하다. 또한 바이오・빅데이터 분석에 있어 데이터의 익명화 자체가 빅데이터의 효용가치를 떨어트리는 내재적 한계를 내포한다는 문제점도 있다.

빅데이터 처리에 있어 개인정보보호에 대한 국민의 신뢰가 낮고, 영리 목적의 바이오・의료정보 제공뿐만 아니라 통계나 학술목적의 의료정보 제공에 대해서도 반대하는 경향이 강하다.39) 박근혜정부 당시 ‘개인정보 비식별조치 가이드라인’을 제정하여 사업화를 추진하였으나, 시민단체의 고발 조치로 발목이 잡혀 기술발전과 산업 경쟁력에 제동이 걸린 전례가 있다. 미국과 유럽 등에서와 같이 개인정보보호의 원칙을 보다 융통성 있고 개방적으로 적용하는 입법적 조치는 많은 시사를 준다. 바이오・의료 빅데이터의 활용에 대한 과도한 규제는 정부 주도의 효율적인 데이터 관리시스템의 도입과 함께 입법을 통해 완화될 필요가 있다.

특히 개인정보 침해의 위험성을 낮추기 위한 적절한 안전장치를 강구함과 동시에 연구에 필요한 한도 내에서는 동의 요건을 크게 완화하는 입법적 개선이 요구된다. 바이오 빅데이터 산업의 활성화를 통한 신성장 동력의 확보를 위해서는 개인정보보호법과 생명윤리법 등에 의해 이루어지고 있는 과도한 규제를 완화하고, 관련 법령 간에 논리적・체계적 정합성이 보장될 수 있도록 종합적이고 체계적인 법률 개정작업이 조기에 달성되어야 한다.

특집 3

![]()

바이오 빅데이터 기술 및 수요현장

가. 개요

최근 의료 패러다임이 표준적인 의료 서비스에서 유전체 분석을 활용한 개인 맞춤의료로 전환되고 있다. 2019년 정부는 바이오 헬스산업 혁신전략을 통해 5개 빅데이터(국가 바이오 빅데이터, 데이터 중심병원, 신약 후보물질 빅데이터, 바이오특허 빅데이터, 공공기관 빅데이터) 플랫폼 구축계획을 발표하였다. 빅데이터는 4차 산업혁명의 핵심 분야로 언급되고 있으며, 바이오 빅데이터는 생활 습관, 임상, 약물반응성, 유전체 정보 등 매우 다양한 형태로 나뉜다. 이러한 특징을 가지는 바이오 빅데이터를 효율적으로 생산・수집하고 관리 및 통합・분석하는 것이 바이오 빅데이터의 과제이다. 특히 분석기술은 보건의료에 적용되어 의료 기술 개발, 의료 정책 결정, 의료비용 절감 등 다양한 영역에서 혁신이 기대된다.

나. 바이오 빅테이터 기술현황

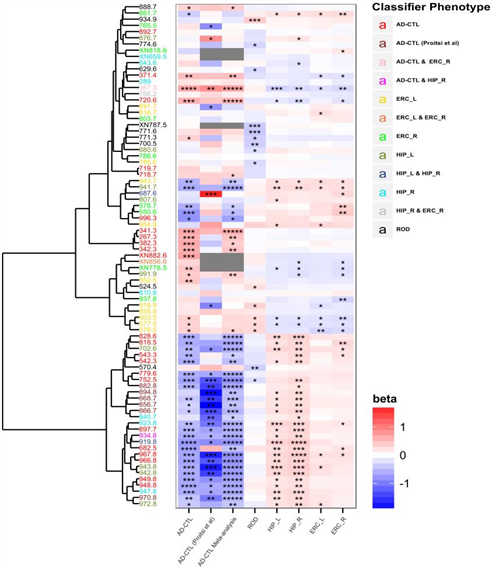

(1) 암유전체지도 프로젝트(TCGA: The Cancer Genome Atlas)

2005년부터 미국 국립 암 연구소(National Cancer Institute)와 국립 인간유전체 연구소(National Human Genome Research Institute)의 공동연구로 대규모 암유전체지도 프로젝트를 시작하였으며 1만여 명 이상의 암환자에서 얻어진 약 30개의 암종 샘플을 통해 유전체, 전사체, 후성유전체, 단백체 등의 다중오믹스 분석을 진행하였다. 이를 통하여 암 유발에 관련성이 있는 체세포 돌연변이 정보를 데이터베이스화하였다. 생산된 데이터는 성격에 따라 접근 권한을 차별적으로 부여하는 데이터 분양 시스템을 통해 관리하고

출처: https://cancergenome.nih.gov/abouttcga

[그림 특집-1] TCGA 프로젝트를 통해 생산된 데이터의 규모와 암종 및 참여자, 데이터 타입

있으며, 돌연변이 정보, 유전자 발현량 데이터와 같은 일부 데이터를 공개함으로써 누구나 손쉽게 접근하여 데이터를 확보하고 분석에 활용할 수 있게 하였다. 공개된 데이터는 빅데이터 분석을 통하여 특정 암을 유발하는 돌연변이(driver mutation)들을 다수 밝혀냈을 뿐만 아니라 진단과 예후 예측에 활용될 수 있는 다양한 분자마커들을 확보하는 성과를 얻을 수 있었다.

(2) International Cancer Genome Consortium(ICGC)

TCGA 프로젝트에서 생산된 빅데이터들은 다양한 암 연구에 활용되어 오고 있으며 특히 인공지능을 이용한 암종 예측, 암진단 및 예후 예측, 항암제 반응성 예측 모델 개발 등에 매우 중요한 데이터로 이용되고 있다. 비록 TCGA 프로젝트는 2018년 종료되었지만 이후 국제공동협력연구인 ICGC으로 확대되어 보다 대규모의 암유전체 빅데이터 구축이 진행되고 있다. ICGC 데이터 역시 데이터 공개를 통해 많은 연구자들이 이를 이용한 다양한 연구를 진행하고 있으며 의료 및 제약 기업계에서도 암유전체의 표준 데이터로 활용하고 있다.

(3) Precision Medicine Initiative

2015년 미국 오바마정부는 2억 1,500만 달러를 투자하여 정밀의료 이니셔티브(Precision Medicine Initiative) 사업을 시작하였으며 2018년 미국 국립보건원에서 ‘All of us’라는 명칭으로 정식으로 착수하였다. All of us는 백만 명 이상의 유전체 분석을 목표로 하고 있으며 이를 통해 생산된 대규모 유전체 빅데이터로부터 특정 질병의 원인을 파악하게 될 것으로 기대된다. 또한 환자에 따른 치료의 반응성 데이터를 확보하여 치료의 반응성의 차이를 이해하고 의료 혁신을 가속화하는데 도움을 줄 것으로 전망된다.

출처: https://icgc.org/about-us

[그림 특집-2] ICGC 프로젝트 참여 국가 및 국가별 암종 정보

(4) UK Biobank project

영국은 40∼69세 사이의 성인 50만 명 이상의 유전체 및 표현형 데이터를 수집하는 UK Biobank project를 진행하였으며 개인 건강정보 및 유전체 빅데이터를 활용하여 다양한 질병에 대한 연구를 진행하고 있다. 최근에는 퇴행성관절염과 관련된 52개의 새로운 유전변이를 밝혔으며, 인체의 체지방 분포도가 성별 특이적인 유전 영향에 따라 달라짐을 밝혔다.

(5) 100,000 Genomes Project

2012년 영국 보건부(Genomics England)는 100K 프로젝트(100,000 Genomes Project)를 시작하였다. 100K 프로젝트는 2017년까지 암환자 또는 희귀병을 가진 환자와 가족들을 대상으로 10만 명의 유전체를 분석하여 더 효율적인 치료 및 신약개발 가능성을 확보하기 위한 것이다. 또한 개인 정보를 보호하기 위하여 개인 정보를 고유한 번호로 대체하였고 컨소시엄의 모든 연구자들에게 데이터를 제공하였다.

(6) Clinical Genome Resource

미국 보건복지부 산하 US National Human Genome Research Institute(NHGRI)는 질병에 연관성이 있는 돌연변이와 변이에 따른 치료 반응성과 같은 연구결과들을 데이터베이스화하여 공개하는 것을 목적으로 하고 있다. 이는 환자들의 치료 방법을 결정하기 위한 자료로 사용된다.

다. 바이오 빅테이터 수요현장

TCGA와 ICGC 등에서 생산된 대규모 바이오 빅데이터는 다양한 분야에서 기초 데이터로 활용하고 있다. 바이오 빅데이터는 분석을 통하여 암 발병 원인 및 진행과 중요한 연관성을 가지는 유전자 및 변이 정보들을 이용한 암 진단 상품을 개발하거나 대규모의 임상연계 프로젝트에 활용되고 있다.

(1) 환자 맞춤형 의료 서비스

최근, 유전체 정보를 바탕으로 실제 환자 맞춤형 의학을 시도하는 연구들이 지속적으로 진행되고 있다. 대표적으로 미국의 메모리얼 슬론 케터링 암센터(MSKCC: Memorial Sloan Kettering Cancer Center)에서는 암환자 1만 336명에 대해 400여 개의 잘 알려진 암 연관 유전자들(MSKCC-IMPACT panel)의 코딩영역과 재발 유전자들의 인트론 영역을 선별한 후 타깃 시퀀싱(targeted sequencing)을 진행하여 대규모 암유전자 돌연변이 빅데이터를

확보하였으며 이러한 빅데이터 분석 결과를 바탕으로 환자별 최적 표적 항암제를 처방하는 연구를 활발히 진행하고 있다.

(2) 신약 개발

글로벌 제약회사인 화이자(Pfizer)는 2015년 미국의 게놈 분석업체인 23andMe와 연구 목적의 데이터 제공에 동의한 65만 명의 대규모 데이터를 공유하기로 협의하였다. 이를 통해 화이자는 바이오 빅데이터를 이용해 질환 치료 타깃을 발굴하고 관련 임상시험을 설계하기로 하였다. 또한 글로벌 제약회사 로슈(Roche)의 자회사인 제넨테크(Genetech)도 23andMe의 바이오 빅데이터를 이용하여 파킨슨 치료 타깃을 찾는 연구제휴를 체결하였다.

2018년에는 글락소스미스클라인(GSK) 글로벌 제약회사가 23andMe와 약 3억 달러 규모의 투자 계약을 체결하고 향후 4년간 500만 명 이상의 개인 유전체 정보를 공유하기로 하였다. 이뿐만 아니라 전 세계적으로 이미 많은 제약회사들이 바이오 빅데이터를 활용하여 신약 개발을 추진하고 있다.

라. 바이오 빅테이터 활용을 위한 개선방안

바이오 빅데이터를 활용하기 위해서는 몇 가지 해결해야 할 과제가 있다. 먼저, 양질의 바이오 빅데이터 확보 및 통합관리이다. 지금까지 많은 양의 유전체 데이터가 다양한 정부과제 등을 통해 생산되었으나, 데이터가 분산되어 있고 임상정보 등의 자료 부족으로 인해 바이오 빅데이터로 활용하기에는 다소 미흡하다.

다음은 바이오 빅데이터 생산의 표준화이다. 의료 정보의 경우 의료 데이터의 전달 및 통합을 위하여 국제표준화기구에서 제시한 가이드라인을 따르고 있으며 다양한 표준화 방법들이 개발되고 있다. 하지만 아직 바이오 빅테이터 생산에 관련된 표준화 가이드 라인이 부재한 상황이며, 바이오 빅데이터가 생산되었더라도 개인정보 제공 동의가 되어

있지 않은 바이오 빅데이터는 차후 활용 부분에서 많은 제약이 따른다. 따라서 바이오 빅데이터의 연계적 활용을 위한 표준화 노력과 체계적이고 통합적인 데이터 생산 가이드라인을 세우기 위해 국가 차원의 관심과 지원이 필요하다. 빅데이터 구축 및 활용을 고려한 데이터 생산 체계뿐만 아니라 차후 분석에 필요한 임상정보, 건강검진 정보 등을 함께 확보할 수 있어야 한다.

다음으로는 데이터 생산의 규모이다. 바이오 빅데이터 활용분야 중 하나인 인공지능 연계분야에서 바이오 빅데이터는 차원은 높으나 N수가 부족한(High Dimemsion, Low Sample Size) 데이터로 취급되고 있다. 이를 극복하기 위해 각 선진국 및 글로벌 제약회사들은 대규모의 예산을 투자하여 대형 게놈 사업을 추진하고 있다. 우리나라도 국가 차원의 게놈 사업을 통한 양질의 바이오 빅데이터 구축이 절실하다.

끝으로 바이오 빅데이터의 공유 및 배포이다. 바이오 빅데이터는 차후 활용 목적으로 생산되는 것이 아니기 때문에 현행 법제의 지속적인 개선이 제기되고 있다. 공유 및 배포과정에서 개인 식별 정보가 제거되는 개인정보 비식별화가 이루어지지만, 명확한 가이드라인 부재로 개인정보 유출 사고 위험이 높은 상황이다. 바이오 빅데이터의 공유 및 배포는 공공의 이익실현이라는 긍정적인 효과도 있지만 정보공개에 따른 부작용 역시 심각하게 고려해야 한다.

참고자료

-TACHMAZIDOU, Ioanna, et al. Identification of new therapeutic targets for osteoarthritis through genome-wide analyses of UK Biobank data. Nature Genetics, 2019, 1.

-RASK-ANDERSEN, Mathias, et al. Genome-wide association study of body fat distribution identifies adiposity loci and sex-specific genetic effects. Nature Communications, 2019, 10.1: 339.

-ZEHIR, Ahmet, et al. Mutational landscape of metastatic cancer revealed from prospective clinical sequencing of 10,000 patients. Nature medicine, 2017, 23.6: 703.

제1장 생명공학의 변화와 도전

![]()

|

구분 |

미국 |

유럽 |

|

사회적 이슈 |

트럼프 정부는 미국우선주의를 기치로 미래지향적인 연구보다는 당면한 현안과제 해결 우선 시

|

브렉시트가 가져올 유럽 내 생명공학 분야 이슈들과 파급력 전망 |

|

정책 동향 |

국가 바이오경제 청사진(2012.4)을 수립하고, 범정부 차원의 ‘Lab-to-Market’ 정책을 우선 목표로 추진

|

Horizon 2020을 대체할 새로운 프로그램인 ‘Horizon Europe’을 통하여 집중할 생명공학관련 주요 6개 분야 동향 |

|

기술 및 산업동향 |

연간 예산이 약 40조 원인 NIH뿐만 아니라 NSF, FDA, DOE, DARPA, USDA 등 다양한 부처에서 바이오 관련 정책을 수립하고 연구개발을 지원 미국은 QS 세계 대학순위 상위 5개 대학 중 4개를 보유하여 첨단 연구개발을 이끌고 있고, 과학적 혁신에 크게 의존하는 바이오 특성으로 산학협력이 매우 활발 세계 바이오의약품 시장의 약 40%와 매출액 기준 상위 10대 제약사 중 6개(2017)를 보유하고 있으며, 지난 10년 동안 연구에 5,000억 달러 이상을 투자 |

지속적 성장세인 헬스케어 및 생명공학관련 기술과 산업 동향 및 제약산업을 주요 전략분야로 선택한 유럽연합 |

|

법제도 동향 |

바이돌법, 21세기 치료법, 희귀의약품법 등과 세계 최초의 R&D 세액공제 제도, 친기업적 약가결정체계 등 바이오산업 활성화를 위한 법과 제도를 도입

|

생명공학분야 규제들이 더욱 강화되고 있는 흐름 및 유럽연합 내 법적 제도적 일관성 향상을 위한 변화 없음 |

|

중국 |

일본 |

|

2020년 샤오캉(小康)사회를 실현하기 위해 과학기술기반 ‘국민경제 사회발전 13차 5개년 계획(2016∼2020)’의 목표와 주요내용

|

고령화・저출산에 따른 사회적 문제를 해결하기 위한 비용(사회보장 예산 34.2%) 등을 반영하여 일본정부 예산이 사상 처음으로 100조 엔을 돌파 |

|

뉴 노멀(新常態)시대에 대응하기 위한 13차 5개년 계획에 기반을 둔 중국의 과학기술 혁신정책동향

|

종합과학기술・이노베이션회의, 고도정보통신네트워크사회추진전략본부, 건강・의료전략추진본부, 우주개발전략본부, 종합해양정책본부 등의 정책조정과 전략추진을 위해 내각에 ‘통합이노베이션전략추진회의’를 설치 |

|

13차 5개년 계획에 기반을 둔 바이오 분야 (보건, 농업, 환경/에너지)의 기술과 산업동향

|

‘통합이노베이션전략추진회의’는 2030년에 세계 최첨단의 바이오이코노미사회 실현을 목표로 설정하고, 이를 실현하기 위한 3가지 요소로써 바이오퍼스트 발상, 바이오커뮤니티 형성, 바이오데이터 구동을 제시 |

|

13차 5개년 계획에 따른 의약산업발전계획지침, 중국농업현대화계획 등의 법제도 동향

|

의료분야 연구개발의 활성화를 위해 익명가공의료정보에 관한 법률(차세대의료기반법)을 시행, 인간 수정배아에서 유전정보개변기술 등을 이용한 연구에 관한 윤리지침을 고시 |

제1절

생명공학의 변곡점: 글로벌 트렌드

1. 미국

가. 사회적 이슈

트럼프행정부는 미국 우선주의(America First)를 기치로 미래지향적인 연구보다는 미국 사회가 당면한 현안과제 해결을 우선 시하고 있다. 백악관 과학기술정책실(OSTP)이 발표한 과학기술 정책의 연차별 성과를 보면, 새롭고 혁신적인 의약품 및 치료제 승인, 전염병 연구개발 투자확대, 정밀의료 발전 등이 눈에 띈다. 또한 최근 큰 사회문제로 떠오른 마약성 진통제(Opioid) 남용에 대응하기 위한 노력의 성과를 강조하고 있다.

트럼프정부는 2020년도 연구개발 배분 시 의료혁신, 농업 등 8대 우선지원 분야를 제시(2018.7.31.)하였다. 이 중 의료혁신 분야에서는 정밀의료를 포함한 기초의학 연구, 산업계 관심이 적은 분야, 질병 예방 및 보건 촉진, 기초성과의 사업화 중계연구, 감염병 등 국민건강 위협 대응에 관한 연구, 농업 분야에서는 센서, 데이터 분석, 기계학습 등을

[표 1-1] 트럼프행정부의 바이오 분야 주요 과학기술 성과

|

구분 |

1차(2018.3) |

2차(2019.2) |

|

인공지능 |

∙머신러닝을 환자 건강증진에 활용 |

∙최초의 AI 기반 의료진단기기 승인 |

|

보건의료 |

∙새롭고 혁신적인 의약품・치료제 승인 ∙바이오의료사업 지원 절차 간소화 ∙디지털헬스 제품 감독 절차 간소화 ∙보건 분야 정보기술 활용도 제고 |

∙글로벌 전염병 대응 연구 선도 ∙정밀의료 발전 ∙연구 인프라 지원(NIH STRIDES 등) ∙의료데이터 상호호환성 향상 등 |

|

마약성 진통제 (Opioid) 대응 |

∙연방정부의 약물중독 대응 강화 |

∙마약성 진통제(Opioid) 관련 R&D 지원 확대 |

|

과학적 발견 |

∙노벨상급 연구지원(CRISPR-Cas9 등) |

|

통한 첨단 정밀농업 및 이를 통한 농작물의 양과 질의 향상을 위한 연구, 유전자교정 기술을 통해 개발된 동식물 관련 경쟁전(pre-competitive) 연구에 우선적으로 지원한다고 발표하였다.

나. 정책동향

미국의 바이오 정책은 오바마 정부에서 2012년 4월 수립한 ‘국가 바이오경제 청사진(National Bioeconomy Blueprint)’에 기반을 두고 있다. 이 보고서는 미국이 보유한 자원을 최대한 활용하여 바이오경제의 잠재력을 극대화하기 위한 방안을 제시하였으며, 이를 위해 연구개발 역량 강화, 연구성과의 상업화 촉진, 규제개혁, 인력양성, 그리고 공공-민간 파트너십 촉진 등 5대 전략 목표를 제시하였다. 트럼프 정부에서는 오바마 정부에서부터 이어지고 있는 ‘Lab-to-Market’ 정책을 범정부 차원의 우선 목표로 설정하고, 기술이전 관련 행정・규제 부담 경감 및 민간투자 확대 유인, 연방기관에 적용 가능한 협력모델과 기술이전 기작 개발 및 실행, 기술이전의 효과를 높이기 위해 노력하고 있다.

다. 연방정부 동향

(1) 국립보건원(NIH: National Institutes of Health)

(가) 개요

미국 연방정부의 바이오의료 분야 R&D 예산의 약 90%가 NIH를 통해 집행된다. NIH는 2만 명 이상이 27개의 연구소와 센터에 근무하는 거대 조직으로 2019년 예산은 미국 전체 국민총생산(GDP)의 0.2% 수준인 392억 달러이다. 예산의 80% 이상은 그랜트, 수탁과제의 형태로 외부의 2,500개 이상의 연구주체(대학, 연구소, 병원 등)에서 종사하는 30만 명 이상에게 지원된다. NIH 연구비의 대부분은 새로운 바이오의학 연구를 위한 기초연구에 투자되고, 약 1/3이 보다 응용적 측면이 강한 임상연구에 투자된다.

2018년 주요 분야별 예산을 보면, 임상연구 137억 2,000만 달러, 유전학 90억 8,000만 달러, 예방 85억 7,000만 달러, 신경과학 81억 3,000만 달러, 암 66억 6,000만 달러, 감염병 60억 2,000만 달러, 뇌질환 57억 5,000만 달러, 희귀질환 49억 4,000만 달러, 노화 37억 8,000만 달러 등이다. 또한 2016년 한 해 동안 9,500명 이상의 박사후 과정 학생과 약 5,900명의 박사후 연구원의 교육훈련을 지원하였다. 주요 성과로는 NIH 연구비를 지원받은 노벨상 수상자가 153명이고, 과제를 통해 글리백, 레미케이드, 엠브렐, 아바스틴 등과 같은 블록버스터 신약이 발굴되었다.

(나) 범국가적 이니셔티브 주관

① BRAIN(Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnology) Initiative

뇌세포와 신경회로의 상호작용을 통해 뇌 기능을 규명하기 위한 신기술을 개발・응용하고, 뇌와 행동의 복잡한 관계를 규명하는 것을 목표로 2013년 착수된 민관 연구협력 프로젝트이다. 이 사업에는 6개 연방정부기관(NIH, NSF, DARPA, IARPA, FDA)과 재단(뇌・행동연구재단, 시몬스재단), 대학(피츠버그대학), 기업(GE, 구글, GSK, Inscopix), National Photonics Initiative 등이 참여하고 있다. 연방정부는 2017년부터 2026년까지 10년 간 총 15억 달러를 투입할 예정이며, 2019년 예산은 4억 2,900만 달러이다.

② All of Us 연구 프로그램

유전체 정보와 생활습관에 기초한 빅데이터 분석을 통해 질병을 예측하고, 개인 맞춤형 치료를 제공하는 정밀의료를 구현하기 위한 사업으로 2015년에 착수되었다. 이를 위해 100만 명의 건강상태를 10년간 추적 관찰하고, 이를 토대로 유전자, 생활습관, 건강과의 연관성 자료를 구축함으로써 맞춤형 질병 치료와 질병 예방을 목표로 하고 있다. 이 사업에는 5개 연방정부기관(NIH, FDA, ONC, DOD, VA), 빌&멀린다게이츠재단, 브로드연구소, 기업(화이자, 아마존, IBM, 인텔, MS), 병원 등이 참여하고 있다. 연방정부는 2017년부터 2026년까지 10년 동안 총 15억 달러를 지원할 예정이며, 2019년 예산은 3억 7,900만 달러이다.

③ Cancer Moonshot

정부연방기관과 대형 제약사, 보험사, 병원들이 연합하여 암의 예방, 진단, 치료 관련 연구를 수행하여 최종적으로 암을 정복하겠다는 것을 목표로 2016년에 시작되었다. 환자의 면역세포를 이용하여 암세포를 죽인다는 항암면역치료의 원리를 이용한 새로운 항암제를 개발하는 것이 목표이다. 이 사업에는 7개 연방정부기관(NIH, FDA, NCI, DOD, DPA, NASA, CD)을 비롯하여 빌&멀린다게이츠재단, 브로드연구소, 기업(아마존, MS, 우버, 리프트, BMS재단), 병원 등이 참여하고 있다. 연방정부는 2017년부터 2023년까지 7년 동안 총 18억 달러를 투자할 예정이며, 2019년도 예산은 4억 달러이다.

④ Regenerative Medicine Innovation Project

성체줄기세포의 연구와 임상연구를 지원하여 산업화를 촉진하기 위한 사업으로 2017년에 시작되었다. 구체적으로는 NIH와 미국 식품의약국(FDA: Food and Drug Administration)가 참여하여 성체줄기세포의 성장, 분화의 기능을 연구하고, 치료를 촉진하는 생물제제(성장인자, 사이토카인 등)와 성체재료(세포 외 매트릭스, 배지)에 관한 연구를 수행한다. 연방

정부는 2017∼2020년까지 4년 동안 총 3,000만 달러를 투자할 예정이고, 2019년도 예산은 1,000만 달러이다.

(다) 국립첨단중개과학센터(NCATS: National Center for Advancing Translational Sciences)

NIH는 신약개발의 낮은 R&D 생산성 문제를 극복하기 위한 전담조직이 필요하다고 인식하여 2011년에 국립첨단중개과학센터를 설립하였다. NCATS는 중개연구 과정에서 발생하는 시스템적인 병목들을 경감・제거・회피하기 위한 방법, 실험실 연구결과의 임상 연계 프로세스에 집중한다. 또한 대학 및 연구소, 병원, 제약업체 등을 연계하는 협력 플랫폼인 임상 및 번역과학상(CTSA: Clinical and Translational Science Award) 프로그램을 만들어 기초연구 수행(대학・연구소)→임상연구 추진(병원)→신약개발(제약기업)로 이어지는 것을 촉진한다. NIH는 국립첨단중개과학센터로 지정된 병원에 5년 간 약 1,000억 원을 지원한다.

(라) 중소기업 지원 프로그램

다른 10개의 연방정부 기관과 마찬가지로 NIH도 중소기업혁신연구(SBIR: Small Business Innovation Research) 프로그램과 중소기업기술이전(STTR: Small Business Technology Transfer Program) 프로그램을 지원한다. NIH의 중소기업혁신연구 프로그램은 바이오의료 분야에서 혁신적인 기술을 사업화하고자하는 초기 중소기업을 지원하며, 중소기업기술이전 프로그램은 이와 유사하지만 연구기관과의 협력연구 형태로 지원하는 특징을 가지고 있다.

NIH 소속 24개의 연구소(센터)가 참여하고, 2017년에 두 프로그램을 통해 1,520개 회사에 총 10억 달러(SBIR은 8억 6,100만 달러, STTR은 1억 2,100만 달러)를 지원하였다. 2019년에는 중소기업혁신연구에 10억 달러, 중소기업기술이전에 1억 4,100만 달러를 지원할 계획이다. 지원 형태는 특별한 조건이 없는 보조금이나 수탁연구(1단계, 2단계 합 최대 19억 원) 형태이며, 특허와 같은 지식재산권은 스타트업이 소유하고, 성공적 Exit을 하더라도 기술료 등을 정부에 상환할 의무가 없다.

(마) 기술사업화 지원

NIH는 바이오 기술혁신을 촉진하기 위해 혁신가속화센터(NIH NCAI: Centers for Accelerated Innovations)와 평가사업화허브(NIH REACH: Research Evaluation and Commercialization Hubs)를 운영하고 있다. 혁신가속화센터와 평가사업화허브는 연방정부, 대학, 민간부문의 전문성과 자원을 총동원하기 위한 민관 협력사업으로 과학적 발견의 사업화를 촉진하기 위한 중개연구를 가속화하는데 중점을 두고 있다. 혁신가속화센터 프로그램은 국립심장폐혈액연구소(NHLBI: National Heart, Lung, and Blood Institute)가 2013년 9월 착수하였고 보스톤(B-BIC: Boston Biomedical Innovation Center), 오하이오(NCAI-CC: NCAI at Cleveland Clinic), 캘리포니아 지역에 3개의 센터를 운영 중이다. 평가사업화허브 프로그램은 사업화 및 기업운영과 관련된 이슈들을 기초연구 단계에서 미리 고려하고, 기업방식의 go/no-go 마일스톤 관리를 통해 기술이전이나 스타트업 창업을 목표로 한다. 뉴욕(Long Island Bioscience Hub), 캔터키(ExCITE), 미네소타(MNREACH)에 3개의 허브를 운영하고 있다.

(바) Accelerating Medicines Partnership

새로운 치료・진단법을 개발하는데 소요되는 시간과 비용을 절감하기 위한 목표로 2014년 출범한 관민 파트너십이다. 정부에서는 미국국립보건원과 미국식품의약국(FDA), 산업계에서는 12개 기업과(Abbvie, Biogen, BMS, Celgene, GSK, J&J, Lilly, Merck, Pfizer, Sanofi, Verily, Takeda) 다수의 비영리기관이 참여한다. 2014년부터 5년 동안 보건원이 2억 2,600만 달러, 산업계가 7,240억 달러를 투자하며 알츠하이머, 2형 당뇨병, 관절염 등 자가면역질환, 파킨슨 등의 질병을 대상으로 한다.

(사) Common Fund

국가적 차원의 중요 문제 해결을 위해 다수의 산하 기관이 참여하는 범보건원 차원의 연구개발 프로그램으로, 선정기준은 ① 향후 10년 내 생물의학 분야에 막대한 파급효과가 기대되고, ② 5∼10년 내 구체적으로 달성할 목표가 설정되어야 하며 ③ 미션달성에 기여할 수 있는 산하기관 간 협력이 필요하다. ④ 또한 범보건원 차원에서 조정이 필요한 복수의 질병을 포함하여 타기관이 담당할 수 없는 독창성의 보유이다. 2019년 예산은 6억 1,000만 달러로 현재 4D Nucleome, Big Data to Knowledge, Extracellular RNA Communication, Genotype-Tissue Expression(GTEx), Glycoscience 등 20개 프로젝트가 진행 중이다.

(2) 국립보건원 재단(FNIH: Foundation for the National Institutes of Health)

국립보건원 재단은 1996년 미국 의회가 설립한 비영리기관으로 NIH 출신 과학자, 자선가, 부유한 개인으로부터 기부를 받아 바이오의료 연구를 가속화하기 위한 민관 협력사업을 만들고 관리하는 역할을 수행한다. 설립 이후 9,200명의 기부자로부터 10억 달러 이상을 모금하였고, 600개 이상의 연구 프로그램을 만들어 지원해 왔다. 대표적인 사례로 바이오마커를 신속하게 발굴・개발・품질검정을 위한 바이오 마커 컨소시엄(Biomarkers Consortium)을 들 수 있다. 뿐만 아니라, 신진 연구자에 대한 교육훈련을 제공하고 다양한 교육 행사와 심포지엄을 개최하고 있다.

(3) 국립과학재단(NSF)

국립과학재단의 2018년 예산은 77억 7,000만 달러이며, 이 중 바이오 관련 부서인 Biological Sciences(BIO)의 예산은 7억 5,000만 달러이다. 주요 프로그램으로는 NSF 10 Big Ideas 중 하나인 Understanding the Rules of Life(URoL)로 유전자형으로부터 표현형을 예측하기 위한 사업으로 수학, 물리, 컴퓨터공학 등과의 기술융합을 통해 생명의 법칙을 규명하는 연구이다. 2020년 예산(요구)은 3,000만 달러이다. Understanding the Brain(UtB) 사업은 뇌신경과학 분야의 중개연구, 인프라, 교육훈련 지원을 위해 NIH의 BRAIN Initiative와 공동으로 추진하는 사업으로 2019년 예산은 4,556만 달러이고, 2020년 예산으로 4,321만 달러를 신청하였다.

(4) 식품의약국(FDA)

시간이 돈인 기업 입장에서는 임상시험의 기간을 줄이고 빨리 승인을 받아 신약을 출시하는 것이 매우 중요하다. FDA는 희귀의약품, 중증 질병 치료제들의 개발을 촉진하기 위해 승인기간을 단축하는 가속승인(Accelerated Approval), 신속심사(Fast Track), 혁신적 치료제(Breakthrough Therapy), 우선심사(Priority Review) 제도를 도입해 운영하고 있다. 2018년의 경우 59개 품목이 FDA으로부터 신약 승인을 획득하였고, 이 중 24품목이 신속심사(Fast Track), 14품목이 획기적 치료제(Breakthrough therapies), 43품목이 우선심사(Priority Review), 4품목은 가속승인(Accelerated Approval) 지정 약물이었다.

(5) 에너지부(DOE)

2019년 에너지부의 전체 연구개발 예산은 65억 9,000만 달러이다. 에너지부는 산하에 6개 연구 부문 중 바이오와 관련된 Biological and Environmental Research(BER)의 예산은 7억 1,000만 달러이다. 연구영역은 분자생물학의 마이크로 수준에서 생태환경의 매크로 수준까지 다양하며 ① 게놈, 대사, 조절 네트워크 연구 등을 통한 지속가능한 바이오연료 생산을 위한 미생물 및 식물 디자인, ② 대기, 토양, 해양 관련 생물시스템 이해에 관한 연구를 지원하고 있다. 2019년에 유전체 연구에 2억 1,000만 달러, Joint Genome Institute 운영비 7,000만 달러, 환경분자과학연구소에 4,200만 달러를 지원할 예정이다.

(6) 국방첨단연구사업청(DARPA)

국방첨단연구사업청은 국방부 산하의 연구개발 담당 조직으로 국방 분야의 혁신적인 새로운 기술을 개발하는 것을 목표로 하고 있다. 2019년 전체 예산은 34억 달러이다. 7개 부서로 구성되어 있는데 바이오 분야를 담당하는 생물기술국(BTO: Biological Tech- nologies Office)의 예산은 3억 달러 내외이다. 생물기술국은 신경과학, 인간-기계 인터페이스, 감염증, 유전자교정, 합성생물학 등의 분야에 30개 내외의 프로그램을 지원하고 있다.

(7) 보훈청(VA)

보훈청의 2018년 의료 분야 연구개발 예산은 6억 4,000만 달러이다. 외상 후 스트레스 장애(PTSD), 재활, 의수의족, 약물중독 등의 분야를 다루고 있고, 부처의 특성상 퇴역 군인이나 그 가족, 유족에 대한 보건서비스로서의 측면이 강하다. Million Veteran Program(MVP)은 All of Us 연구사업(Precision Medicine Initiative)과 연계된 프로그램으로 2017년 2월 현재 544,000명 이상의 퇴역군인의 유전정보・환경・건강상태 데이터를 모았다. 이러한 대규모 코호트로부터 얻어진 데이터를 바탕으로 미국국립보건원의 국립암연구소(NCI)와 공동연구를 수행하고 있다.

(8) 농무부(USDA)

2018년 농부무의 총 연구개발 예산은 약 33억 달러이다. 주요 연구조직으로 농업연구부(ARS: Agricultural Research Service)와 국립식품농업연구소(NIFA: National Institute of Food and Agriculture)가 있다. 예산은 농업연구부가 13억 4,000만 달러, 국립식품농업연구소가 14억 1,000만 달러이다. NIFA는 농업식품연구사업(Agricultural and Food Research Initiative)을 지원하고 있는데 2018년 예산은 4억 달러이고, 6개 중점분야(식물 건강・생산성, 동물 건강・생산성, 식품 안전・영양, 바이오에너지, 농업기술, 농업경제)를 중심으로 지원하고 있다.

라. 대학 동향

미국은 QS 세계 대학순위(QS World University Rankings) 상위 5개 대학 중 4개(MIT, 스탠퍼드대, 캘리포니아공대, 하버드대)를 보유하고 있다. 2015년 미국 대학은 R&D에 총 688억 달러를 사용하였는데, 바이오 분야는 이 중 68.5%를 차지하였다. 신약개발은 과학적 혁신에 크게 의존하기 때문에 산학 협력이 중요하고, 많은 기업이 대학에 연구를 지원한다. 2017년에 바이오제약기업은 미국 대학에 25억 달러 이상의 연구비를 제공하였는데, 이는 산업계가 대학에 지원한 총 연구비의 60%가 넘는다. 암젠, GSK, 노바티스, 버텍스는 듀크대학에 연구개발과 임상시험을 위한 연구비를, AbbVie는 시카고대학에 암연구 협력을 진행 중이다. 아스텔라스는 휴스턴의 MD앤더슨암센터에 급성 골수성 백혈병 치료를 위해 2,600만 달러를 지원하고 있고, 노바티스는 하버드대학을 비롯한 대학들과 300개 이상의 산학협력을 수행 중이다. 화이자는 캘리포니아대학 샌프란시스코분교에 8,500만 달러 규모의 글로벌치료혁신센터(CTI)를 설치하여 운영 중이다.

마. 산업 동향

미국의 바이오제약 시장 규모는 브랜드 의약품을 기준으로 2018년 1,741억 달러이며, 지난 5년간 연평균 3.9%의 성장률을 보이고 있다. 2015년 의약품・의료기기 생산액은 미국 국내총생산의 거의 4%에 달하는 6,750억 달러이고, 2016년 약 5백만 명의 종업원을 고용하였는데 이 중 직접고용 120만, 간접고용 350만 명이었다. 세계 바이오제약 시장에서 차지하는 비중은 약 40%에 달한다.

지난 20년 동안 미국은 전 세계 바이오헬스 R&D의 80%를 투자하였다. 미국 제약기업은 지난 10년 동안 연구개발에 5,000억 달러 이상을 투자하였고, 350개 이상의 신약이 식품의약국에서 승인되었다. 2000년대 이후 세계에서 가장 많은 신약(NCE)을 개발하였고, 2∼6위 5개국(스위스, 일본, 영국, 독일, 프랑스)의 신약 수를 합한 것보다도 많다. 또한 미국에 본사를 둔 기업이 1997∼2016 동안 출시한 신약은 세계 시장의 42%를 차지하였다. 2017년 매출액 기준 상위 10개 제약사 중 6개가 미국기업이다.

세계적으로 바이오제약 산업은 신약개발의 높은 실패율, 장기의 회임기간, 막대한 소요비용 등의 이유로 R&D 집약도가 높다는 특징을 가지고 있다. 세계적으로 총 매출의 20.4%, 미국에서는 21% 이상을 R&D에 투자한다. 이는 미국 기업 전체의 국내 R&D 투자의 1/4(23%)에 해당한다. 미국 기업의 종업원 1인당 R&D 투자액을 기준으로 할 때 바이오 분야는 제조업 평균보다 10배 이상 높다.

미국 바이오제약 기업의 2/3이 스타트업이라고 추산되는데, 이들은 R&D 집약도가 매우 높은 특징을 갖는다. 평균 바이오기업이 매출(revenue)의 20%를 R&D에 투자하는데 비해 스타트업은 62%를 투자하고, 더욱 중요한 것은 미국에서 승인된 신약의 절반 이상이 소기업들에 의해 개발된다는 것이다.

바. 법・제도 동향

대학과 연구기관이 연방정부의 지원을 받아 수행한 과제에서 창출된 지식재산권을 보유할 수 있도록 한 바이-돌법(Bayh-DoleAct: 특허 및 상표법의 개정안)이 미국 바이오산업 발전에 핵심적인 역할을 하였다. 1980년 통과된 이 법은 연방정부의 위탁을 받아 연구를 수행한 대학, 중소기업, 비영리연구기관이 특허와 같은 형태로 지식재산권을 가질 수 있고, 이 지식재산권을 다시 스타트업, 바이오제약기업과 같은 민간기업에 이전할 수 있도록 하였다.

또 하나의 이정표가 오바마정부에서 채택(2016.12)된 21세기 치료법(21st Century Cures Act)이다. 이 법에 근거하여 미국 정부가 바이오의료 연구의 추진뿐만 아니라 의약품 개발 등을 촉진하기 위한 정책을 수립하고 지원한다. 또한 NIH를 중심으로 BRAIN Initiative(2013년∼), All of Us Research Program(Precision Medicine Initiative에서 명칭변경, 2015년∼), Cancer Moonshot(2016년∼)와 같은 대형 이니셔티브 사업이 진행되고 있다.

또한, 미국은 1983년 희귀의약품법(Orphan Drug Act)을 도입해 공익을 위해 희귀의약품을 생산하는 제약회사에 7년간의 마케팅 독점권을 부여하였고, 1981년에는 세계 최초로 R&D 세액공제 제도를 도입하여 민간부문 연구개발 투자를 촉진하였다. 1986년에는 희귀의약품(20만 명 이하의 미국인이 걸리는 희귀질환 치료약) 개발을 위한 연구개발비에 대한 세액공제제도를 도입하였고, 1992년에는 제약기업이 신약 허가 신청 시 고액의 허가심사 수수료를 받아 더 많은 허가심사 인력을 채용하는 전문의약품 허가 신청자 비용부담법(PDUFA: Prescription Drug User Fee Act) 법안을 채택하였다. 이를 통해 심사시간을 1980년대 중반 30개월 이상에서 오늘날 10개월 미만으로 단축시킬 수 있었다.

미국은 또한 기업이 바이오혁신으로부터 충분한 수익을 얻어 다음 혁신에 재투자 할 수 있도록 허용하는 친기업적인 약가결정체계(drug pricing system)를 가지고 있어, 신약가격이 국내 대비 6배나 비싸다. 2009년도에는 ‘생물의약품의 가격경쟁 및 혁신법(Biologics Price Competition and Innovation ACT of 2009)’을 제정해 바이오의약품에 대해 12년의 자료독점권을 부여(유럽은 10년, 우리나라는 6년)하였는데, 이것은 합성의약품의 5년 기간보다 훨씬 길다.

참고자료

-한국산업기술평가관리원, 미국 정부의 바이오의약 지원 정책, 2017.12.

-QS 세계 대학 랭킹, https://ko.wikipedia.org/wiki/QS_%EC%84%B8%EA%B3%84_%EB%8C%80%ED%95%99_%EB%9E%AD%ED%82%B9

-Information Technology & Innovation Foundation, The Bayh-Dole Act’s Vital Importance to the U.S. Life-Sciences Innovation System, March 2019

-National Science Foundation, FY 2020 Budget Request to Congress, March 18, 2019

-The FY 2020 Budget Request: Life Science Research https://www.aaas.org/news/fy-2020-budget-request-life-science-research

-White House, FY 2020 Administration Research and Development Budget Priorities https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/07/M-18-22.pdf

-White House, National Biotechnology Blueprint, 2012

-White House, Science & Technology Highlights in the First Year of the Trump Administration, March 2018

-White House, Science & Technology Highlights in the Second Year of the Trump Administration, February 2019

-国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター, 研究開発の俯瞰報告書 ライフサイエンス・臨床医学分野, 2019

2. EU

가. 사회적 이슈

(1) 브렉시트의 한시적 연기

2019년 4월 11일 도날드 투스크(Donald Tusk) 유럽이사회 의장은 영국과 유럽연합(EU: European Union)이 브렉시트(영국의 유럽연합 탈퇴)를 2019년 10월 31일까지 연기하기로 합의했다고 공표하였다. 영국 의회 내부의 길고도 혼란스러운 논의는 결론을 내리지 못하고 탈퇴 시한인 2019년 3월 31일을 넘겨 유럽연합에 연기를 요청하였고, 유럽연합은 각 회원국들의 동의를 얻어 연기에 합의하였다. 이번 연기로 인해 브렉시트의 향방은 더욱 미궁 속으로 빠져들 것으로 보인다. 그럼에도 불구하고 브렉시트는 여전히 유럽 전체의 사회, 경제, 정치 등 모든 면에 있어 가장 중요한 이슈이다. 특히 영국이 지금까지 유럽 내 생명과학의 허브였기 때문에 생명과학분야에 있어서 그 영향이 더욱 클 것으로 전망되고 있다.

(2) 브렉시트와 생명공학

유럽 내 생명공학 분야에서 영국이 차지하는 영향력이 큰 탓에 브렉시트가 생명공학 분야에 큰 영향을 미칠 것으로 전망된다. 영국이 중요한 이유로는 첫째, 우수한 연구 환경에 있다. 임상, 전임상 및 헬스케어 관련 연구를 위한 세계 6대 대학 중 4개 대학(케임브리지, 임페리얼컬리지, 옥스포드 및 UCL)이 영국에 기반을 두고 있고 치매 및 항생제 저항성과 같은 세계 공중 보건 문제와 유전체학 같은 새로운 기술 분야의 선두 주자이다.

둘째, 영국정부는 제약 업계를 국가 전략적으로 가장 중요하다고 밝힐 정도로 이 분야의 중요성을 충분히 인식하고 있어 매우 적극적 지원하고 있다. 이를 통해 제약산업 및 바이오테크 관련 회사는 영국정부로부터 정교한 규제 및 IP 보호 시스템의 혜택을 받아 왔다.

셋째, 영국은 자생적으로 조성된 바이오테크 산업 생태계를 가지고 있다. 영국에는 남동부의 MedCity, 영국 북부의NHSA 및 스코틀랜드의 IBioIC 등 전국 각지에 바이오테크 회사 클러스터들이 입지해 있으며, 자연히 유럽 내에서 가장 큰 생명공학 파이프라인을 가지고 있다.

이러한 영국 내 생태계는 유럽 이외의 지역에 있는 회사들과는 몇 가지 비교 우위를 제공한다. 우선, 고용을 위한 법률이 일반적인 경우보다 융통성이 높고 강력하여 우수한 인재를 고용·유지하기 쉽기 때문에 다양한 바이오테크의 전문성 접근에 용이하다. 아울러 IP를 위한 좋은 법적 프레임 워크가 갖추어져 있으며, 공용어가 영어이므로 자연스레 장소 이전의 목적지로써의 영국은 매우 좋은 입지조건을 가지고 있다. 넷째, 런던은 최근 엔터테인먼트 및 관광 명소 등으로 1위를 차지할 정도로 활발하고 국제적으로 인정받는 미디어, 예술 및 문화의 현장이며, 런던의 교통 허브는 전 세계로의 이동을 용이하게 해준다는 장점이 있다.

미국 및 유럽의 다국적 기업들은 유럽연합 진입을 위한 전략 수립과 수행에 있어 유럽경제지역(EEA: European Economic Area) 회원국을 활용할 수 있기 때문에 영국은 입지조건이 훌륭한 국가이며, 실제로 많은 기업들이 영국에 유럽본사 또는 R&D 및 제조 시설을 두고 있다.

이렇게 중요한 역할을 하던 영국이 유럽연합에서 탈퇴하게 될 경우, 생명과학 관련 법규와 자금 조달 및 이민과 무역에 이르기까지 다양한 이슈들이 발생하게 될 것이며, 제약 및 바이오테크 산업 전반에도 영향을 미칠 것으로 예상되어 대응이 필요한 상황이다.

나. 정책동향

(1) Horizon Europe

유럽위원회(European Commission)는 2018년 5월 2일 현 프로그램인 Horizon 2020을 이어갈 Framework 9에 해당하는 새로운 프로그램인 ‘Horizon Europe’이라는 예산안을 발표했다. ‘Horizon Europe’은 Horizon 2020 이후 2021∼2027년까지 유럽연합의 차기 주요 연구자금을 조달할 프로그램으로 1,000억 유로(미화 약 1,200억 달러)를 쓸 계획이다. 이는 기존 Horizon 2020보다 최대 60%까지 증액될 것이란 기대에는 못 미치며, 여기에는 브렉시트로 인해 유럽연합을 탈퇴할 가능성이 높은 영국의 기부금이 포함되어 있지 않다. 이로 인하여 유럽연합 27개국에 분배될 기금에 변동이 있을 것으로 보인다.

유럽위원회의 발표 이후 유력한 학계 및 업계 전문가들의 보고서는 Horizon Europe의 예산을 두 배로 늘릴 것을 촉구해 왔다. 또한 800개 이상의 기관을 대표하는 유럽대학협회(EUA: European University Association)를 포함한 13개 과학 및 고등교육기관에서 1,600억 유로의 예산을 요구하기도 했다. 그러나 2019년 7월 발표된 첫 초안에 따르면 Horizon Europe의 총 예산은 오히려 1,000억 유로에 조금 못 미치는 914억 유로로 책정되어 있다.

(2) Health Cluster

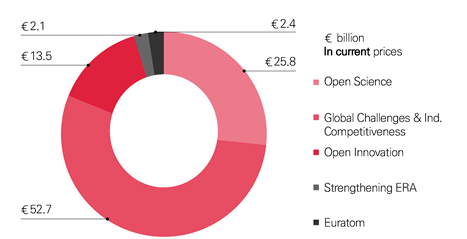

생명공학이 주요한 기여를 하게 될 분야는 Horizon Europe 전체 예산의 절반 이상이 책정된 Global Challenges&Industrial Competitiveness의 6개 주요 분야 중 하나이다.

출처: https://ec.europa.eu/commission/publications/research-and-innovation-including-horizon-europe-iter-and-euratom-legal-texts-and-factsheets_en

[그림 1-1] Horizon Europe 프로그램 및 예산(2021∼2027)

(3) 6개 주요 분야

(가) 요람부터 무덤까지 삶 전체를 위한 건강

유아기와 노년기에 있는 사람들, 임산부와 유아들, 청소년들, 장애인 및 부상자 등 건강에 취약한 사람들은 더 나은 진단과 맞춤 솔루션이 필요하다. 예를 들어 노인을 위한 활동적인 삶, 건강 교육 및 디지털 건강 교육 등에 집중한다.

(나) 건강에 영향을 미치는 환경적 및 사회적 요인들

사회・경제・물리적 환경이 우리의 건강에 어떻게 영향을 미치는지, 그리고 건강 위험과 위협을 완화시키는 방법을 더 잘 이해할 필요가 있다. 예를 들어, 화학 물질이나 오염 물질, 환경 스트레스 요인에 의한 건강 위험과 이러한 위험에 노출된 정도에 대한 데이터를 건강 및 질병과 함께 수집・공유・결합하기 위한 역량과 인프라가 요구된다. 또한, 신체적・정신적 건강에 영향을 미치는 환경・직업・사회・행동적 요인에 대한 위험평가와 관리 그리고 의사소통을 통한 건강 증진 및 예방에 집중한다.

(다) 비전염성 희귀 질환

비전염성 희귀 질병은 개인 맞춤형 치료법을 요하기 때문에 여전히 주요한 헬스케어 및 사회적 문제로 남아 있다. 더 빠르고 정확한 진단을 통해 이를 예방하는 검사 프로그램으로 치료법과 완화 치료, 그리고 보다 효과적이고 규모가 큰 의료 개입에 집중한다.

(라) 전염병

전염병과 항생제 내성은 여전히 큰 위협으로 남아있다. 이를 해결하기 위해 감염성 질병의 출현과 재발을 촉진하는 요인을 파악하며 전염병 및 항생제 내성을 일으키는 병원균을 예측하거나 조기발견하고 감시해야 한다. 또한 백신과 진단 및 치료는 물론 응급 대비와 대응 및 복구 조치를 개선 시켜야 한다. 임상 실습과 보건 시스템에서 의료

개입의 이해가 더 요구되며, 저소득 및 중간소득 국가들(LMICs: Low and middle income countries)이 직면하고 있는 여러 문제점들을 해결하기 위해 집중한다.

(마) 건강관리를 위한 도구와 기술 및 디지털 솔루션

새로운 기술은 공중 보건 및 유럽 헬스케어 관련 산업의 경쟁력을 위해 필수적이다. 의학적 증상을 검사하기 위한 도구나 기술, 모바일 및 원격 건강관리 시스템 등 건강을 위한 통합 솔루션들이 개발되어야 한다. 또한 일반적 생활 안에서 용이하게 활용될 수 있는 의료 기술 및 도구들이 시범 운용되고 대규모로 배포될 필요가 있다. 개발과 제조 및 신속한 납품을 위한 혁신적인 프로세스가 개발되어야 하며 안전・효능・품질 및 윤리・사회적 영향 역시 면밀히 검토되어야 한다. 규제 과학에 대한 접근법 고찰이 요구된다.

(바) 건강관리 시스템

보건시스템은 유럽연합 사회시스템의 핵심 자산이다. 이 시스템이 모든 유럽연합 회원국 사람들에게 접근 가능하고 신속히 대응하며 안정적으로 유지됨은 물론 데이터 중심 및 디지털 혁신의 잠재력을 활용할 수 있도록 발전되어야 한다. 이를 위해 공중보건시스템 및 정책들이 개혁되어야 하며, 새로운 건강관리 시스템에 적응할 인력 육성을 위한 새로운 모델이 개발되어야 한다. 또한 건강 기술 평가가 개선되어야 하며, 개인 정보 보호 및 상호 운용성과 관련된 건강데이터 사용이 안전하게 활용될 수 있는 보안시스템 마련이 시급하다. 더 나아가 건강시스템 복원력 및 위기 대처 능력 향상을 위한 혁신이 지속되어야 한다. 환자들이 직접 자체 모니터링을 하는 등의 자발적・적극적 참여는 물론 사용자 중심의 통합치료시스템 개발이 이루어져야 한다.

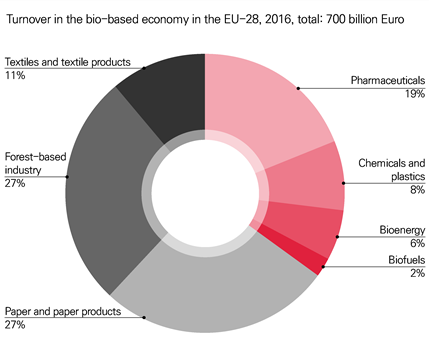

다. 기술 및 산업동향

(1) 현황

헬스케어와 생명공학 분야에 대한 지출은 전 세계적으로 증가하고 있다. 60개국의 의료비 지출은 지난 5년(2013∼2017)간 연평균 성장률(CAGR) 2.9% 대비 2018∼2022년까지 5.4% 증가할 것으로 예상되며, 헬스케어에 투입되는 국내 총생산(GDP)에서의 전체 비중은 2019년에 10.5%로 예측 된다(World Industry Outlook, Healthcare and Pharmaceuticals, Economic Intelligence Unit, June 2018).

유럽 내에서도 이러한 동향은 이어지는데, 특히 의약품의 주요 수출국인 영국의 의약품 판매량은 매년 5.7% 증가 되었으며, 향후 영국 의약품 판매의 연평균 성장률은 4% 증가

[표 1-2] 유럽 제약산업 동향

Values in €million unless otherwise stated

|

|

2000 |

2010 |

2017 |

2018 |

|

Production |

127,504 |

199,400 |

250,868 |

260,000 (e) |

|

Exports |

90,935 |

276,357 |

396,036 |

410,000 (e) |

|

Imports |

68,841 |

204,824 |

294,632 |

305,000 (e) |

|

Trade balance |

22,094 |

71,533 |

101,404 |

105,000 (e) |

|

R&D expenditure |

17,849 |

27,920 |

35,318 |

36,500 (e) |

|

Employment (units) |

554,186 |

670,088 |

760,795 |

765,000 (e) |

|

R&D employment (units) |

88,397 |

117,035 |

114,655 |

115,000 (e) |

|

Total pharmaceutical market value at ex-factory prices |

89,449 |

153,685 |

208,949 |

220,000 (e) |

|

Payment for pharmaceuticals by statutory health insurance systems(ambulatory care only) |

76,909 |

129,464 |

133,775 |

137,000 (e) |

출처: EFPIAmember associations (official figures)-(e): EFPIA estimate; Eurostat (EU-28trade data 2000∼2018)

할 것으로 예상된다. 치매(특히 알츠하이머병), 파킨슨병, 류마티스, 골다공증 및 대사장애를 비롯한 연령 관련 질병이 증가하고 있으며, 영국의 비만율은 유럽에서 가장 높다. 당뇨병 환자의 수는 2016년 50만 명에서 2025년까지 520만 명에 달할 것으로 예상되며, 암과 순환기 계통의 질병이 여전히 주요 사망 원인이다(Industry Report, Healthcare United Kingdom, Economic Intelligence Unit, 3rd Quarter 2018).

특히 유럽은 연구기반 제약산업이 유럽 경제를 성장세로 회복시킴으로써 세계 경제 무대에서 미래 경쟁력을 확보하는 데 중요한 역할을 할 수 있다고 판단하고 있다. 2018년에 유럽은 R&D에 3억 6,500만 유로를 투자했다. 또한 유럽 제약회사들은 76만 5,000명의 직원을 직접 고용하였으며, 이보다 4배 더 많은 인력을 간접 고용하였다.

(2) 난관

그러나 이 분야는 여러 도전에 직면해 있다. 추가적인 규제와 연구개발 비용의 급상승 외에도 2010년 이후로 유럽의 많은 국가는 정부의 재정 긴축 조치의 영향으로 인해 심각한 타격을 입고 있다. 또한, 브라질과 중국, 인도와 같은 신흥 경제 국가의 시장과 연구 환경이 급속히 성장하면서 유럽의 경제 및 연구 활동이 점진적으로 신흥 경제 국가들로 이전되고 있다. 2014∼2018년 사이 평균 시장 성장률을 살펴보면 유럽연합 시장의 상위 5개국은 5.0%, 미국 시장은 7.8%의 성장세를 보인 반면, 브라질과 중국, 인도 시장은 각각 11.4%, 7.3% 및 11.2%의 성장세를 보이고 있다(IQVIA MIDAS, May 2011). 한편 2018년 북미는 세계 제약 판매의 48.9%를 차지했으며 유럽은 23.2%를 차지했다. 또한 2013∼2018년 기간 동안 출시된 신약 판매량의 65.2%는 미국 시장이었으며 유럽시장(상위 5개 시장)은 17.7%를 차지하였다(IQVIAMIDAS, May 2011).

라. 법・제도 동향

(1) 규제 강화 및 유럽연합 내 일관성 향상

바이오테크 관련 산업은 세계에서 가장 규제가 엄격할 뿐 아니라 세계적・지역적・국가적 수준에서 관련 지침과 규정을 면밀히 탐색하여 준수해야 한다. 최근 지속적인 유럽의 규제 변화는 세계 생명공학 업계에 미치는 파급력이 상당히 클 것으로 전망된다. 의약품 개발 및 감시・감독 프로세스 등에 관한 규제 플랫폼을 강화하고, 유럽연합의 모든 회원국에게 일관성을 유지하는 한편 조화롭게 하기 위해 변화가 진행 중이다. 유럽연합 전역에 걸쳐 새롭고 향상된 유럽연합 법안은 이 분야에 속한 기업들의 조직구조, 거버넌스, 프로세스 및 기술 등에 있어 전반적인 변화를 보이고 있다. 국제표준을 위한 의약품 식별표준(IDMP: Identificationof Medicinal Product)을 시행하여 임상시험에 대한 새로운 규제를 강화하였다.

(2) 의료 기기에 대한 새로운 규제 발동

기존의 의료기기(MDD: Medical Device Directive(93/42/EEC)), 능동이식형의료기기(Active Implantable Medical Devices Directive(90/385/EEC)) 및 체외진단의료기기(In Vitro Diagnostic Device Directive(98/79/EC))의 인증제도를 대체하기 위해 EU Medical Device Regulation(MDR)과 In Vitro Diagnostics Regulation(IVDR)으로 변경되어 2017년 5월에 발효되었다. 이 규정들은 MDR은 3년, IVDR은 5년간의 과도기를 둔다. 스위스는 자국 기업들이 유럽시장과 다른 지역에서 경쟁력을 유지할 수 있도록 이러한 변화를 채택하였다. 이 사업의 핵심 목표 중 하나는 의료기기의 품질과 안전성을 개선하고 유럽연합 내에서 법안을 조화시킴으로써 환자 안전을 향상시키는 것이다. 이는 임상시험 및 성능 테스트에 영향을 미칠 뿐 아니라 제품의 식별 및 추적과 같은 기본적인 측면에도 영향을 미치고 있다.

3. 중국

가. 사회적 이슈

중국은 2016년 3월 중국 발전개혁위원회는 ‘국민경제사회발전 제13차 5개년 계획(2016∼2020)(이하 13.5계획)’을 공식 발표하면서 경제, 사회, 과학기술, 교육 등 전 분야에 대해 2020년까지의 목표를 제시하였다. 중국정부는 13.5계획이 마무리되는 2020년에 모든 국민이 중산층 수준의 생활을 영위하는 샤오캉(小康)사회 실현을 대내외에 천명하였다. 제14차 5개년 계획(2021∼2025)(이하 14.5계획)’은 제13차 5개년 규획의 성과를 토대로 새로운 목표가 도출될 것이다.

네이처(Nature)가 2019년 6월 20일 ‘네이처 Index’ 발표에서 연구기관 가운데 중국과학원(CAS)이 2년 연속 1위를 차지하였고, 국가별 순위에서 미국에 이어 2위를 기록하여 중국이 자연과학 연구성과 도출에 굴기하고 있음을 반증한다.

(1) 13차 5개년 계획(2016∼2020)

13.5계획의 가장 큰 특징은 혁신(創新)을 강조하고 있다.

(가) 13.5계획의 목표

13.5계획의 목표는 경제의 중고속 성장유지, 혁신드라이브 발전효과의 가시화, 발전협력 증가, 생활수준과 질 향상, 국민소양과 사회문명 향상, 생태환경 수준 개선, 각 제도의 성숙과 안착 등 총 7가지로 정리 된다.

[표 1-3] 13차 5개년 계획(13.5계획)의 목표

|

목표 |

세부목표 및 수치 |

|

경제의 중고속 성장유지 |

-GDP 증가율 6.5% 이상 -2020년까지 GDP와 도농주민소득 두 배 이상 상승(2015 대비) |

|

혁신드라이브 발전효과의 가시화 |

-2020년까지 경제성장에서 과학기술이 차지하는 공헌도 60%까지 상승 -혁신형 국가와 인재강국 진입 |

|

발전협력 증가 |

-2020년까지 상주인구 도시화율 60% -80% 이상의 대도시에 고속철도 구축 |

|

생활수준과 질 향상 |

-모든 농촌빈곤층의 빈곤탈피 -도시 낙후지역 주택 개조 2,000만 채 -기대수명 1세 증가 |

|

국민소양과 사회문명 향상 |

-공공문화서비스 시스템 기본 형성 -문화산업을 지주산업으로 양성 |

|

생태환경 수준 개선 |

-단위GDP 에너지소모 15% 감소 -대도시 공기가 깨끗한 날이 80% 이상 될 것 |

|

각 제도의 성숙과 안착 |

-각 기초제도 시스템 기본 형성 -법치정보 기본 형성 |

(나) 13.5계획의 주요내용

13.5계획은 신 농촌 건설과 산업전환 및 업그레이드를 강조한 12.5계획에 비해 전 분야의 혁신을 강조하고 있다. 이와 관련한 13.5계획 주요 내용은 과학기술혁신을 핵심으로 인재발전을 지원하여 과학기술 혁신과 ‘대중창업(大衆創業), 만중혁신(萬衆創新)’의 유기적인 결합 등을 추진하는 혁신드라이브 발전전략을 명시하였다.

(다) 2018년 중국 생명과학분야 10대 성과

2018년 1월 2일, 2018년 ‘중국 생명과학분야 10대 성과’를 발표했다. 해당성과는 중국과학기술협회 생명과학학회 연합회 조직의 22학회에서 추천하고 동종업계 전문가의 선발/심사를 거쳤으며 ‘Cell’, ‘Nature’, ‘Science’에 게재된 논문으로 10대 성과는 다음과 같다.

① 자연면역 응답 및 염증반응에 대한 새로운 조절 메커니즘

② 세계 첫 인공 단일염색체 진핵세포

③ 세계 첫 체세포 복제 원숭이 탄생

④ 모계 인자 Huluwa 유도에 의한 척추동물 배아층 형성

⑤ 중국 피자식물군의 진화 역사 연구

⑥ 뇌의 글루탐산 합성 경로의 학습 기억개선 작용 메커니즘 규명

⑦ 새로운 유전 코딩 신경전달물질 형광탐침 개발

⑧ 영장류 동물 발육 및 수명 조절 핵심 경로 규명

⑨ 포진 바이러스의 조립 및 발병 메커니즘

⑩ 다차원 유전체학 빅데이터 지원에 의한 속발성 교모세포종 정밀치료

나. 정책동향

중국은 현재의 환경을 ‘신창타이(新常態, 뉴노멀1))’로 규정하고 이러한 환경변화로 발생하는 다양한 사회문제를 해결하면서 경제발전을 지속하기 위한 새로운 과학기술정책에 직면하고 있다.

(1) 중국 과학기술정책의 환경변화

중국정부의 과학기술육성은 경제적 목표와 함께 정치적 정당성의 제고도 포함되어 있다. 중국정부의 주도하에 추진되는 과학기술육성은 상당한 성과를 거두고 있다. 중국의 과학기술지표는 지난 20여 년간 크게 향상되었다. 중국정부는 2016년에 ‘13.5계획’과 ‘국가혁신드라이브 발전전략 강요’에서 제시한 것처럼 중국이 안고 있는 제반 한계를 분석하고 극복하기 위한 구체적인 과학기술정책과 행정체계의 변화를 추구하고 있다.

(2) 뉴노멀 시대의 과학기술 혁신정책

중국의 새로운 과학기술정책 방향은 크게 두 가지이다. 첫째, 경제성장을 위해 강력한 ‘혁신드라이브 전략’이 필요함을 인식하고 혁신능력 강화를 적극 추진하고 있다. 이는 3차 산업의 구조변화와 4차 산업에 대한 대비가 필요함을 인식한 결과이다. 2016년 5월 ‘국가혁신 드라이브 발전전략 강요’를 발표하면서 2050년까지 3단계의 구체적인 목표를 설정하고 일사불란하게 추진하고 있다.

(3) 중국의 과학기술 행정체제

중국은 과학기술혁신과 혁신성과를 경제사회 여러 분야에 확산시키기 위해 과학기술 행정체제 변화도 추진하고 있다. ‘국무원 기구 개혁안’이 2018년 3월 13일 제13차 전국인민대표회의 제1차 회의에서 심의되어 1913년 이래 5년 만에 대대적인 부처 통폐합이 추진되었다. 과학기술부는 국가외국전문가국의 기능을 통합한 신규 과학기술부로 3월 19일 전국인민대표회의 제7차 전체 회의에서 결정되었다.

다. 기술 및 산업동향

(1) 보건바이오

중국은 소득이 증가하고 건강에 대한 관심이 높아지면서 보건바이오 분야에 큰 관심과 투자를 하고 있다. 특히 2015년 개똥쑥에서 말라리아 치료제 ‘아르테미시닌(artemisinin)’ 개발 공적으로 노벨의약상을 수상한 중의과학원 투유유 명예교수가 항말라리아 메커니즘연구, 양물내성 형성원인, 치료수단 등 새 성과를 창출하였다. ‘중국제조 20252)’에서 바이오・의약을 중점분야로 지정하였고, 정부가 추진 중인 ‘의료 인프라 정비’와 고령화 진전에 따라 보건바이오분야의 전망은 매우 밝다.

(가) 의약품

중국 의약품시장은 지난 6년간 연평균 성장률 17%의 고속성장을 지속하면서 2015년 약 730억 달러 규모로 2016년 세계 2위 시장으로 성장하였다. 2020년 시장규모가 1,670억 달러에 이를 것으로 전망하고 있다. 2018년 3월 제13차 전국인민대표회의에서 의약분야와 긴밀하게 연결된 국무원기구 개혁안을 발표하였다. 대(大)건강, 인구고령화 및 중대질병 예방에 초점을 맞춘 ‘건강 중국전략’ 추진 및 전 방위위적 및 전체 주기의 건강서비스를 지향하기 위해 국가위생・계획생육위원회를 철폐하고 국가위생건강위원회를 신설, 국가식품약품감독관리총국(CFDA: China Food And Drug Administration)를 철폐하고 국가시장감독관리총국(国家市场监督管理总局)을 신설하였다.

(나) 의료기기

중국의 의료기기 시장은 정부가 추진 중인 ‘의료 인프라 정비’와 고령화 진전에 따른 의료수요 증가로 연간 20% 전후의 성장을 기록하고 있다. 2015년 시장규모는 약 3,080억 위안(약 460억 달러)을 기록하여 미국에 이어 세계 2위 시장으로 성장하였다. 영국 조사기관인 Espicom Healthcare Intelligence에 따르면 중국시장은 향후 2020년까지 연평균 8∼9%의 성장을 예상했다.

(다) 생물자원

나고야의정서에선 생물자원에 관한 이익공유나 의무준수(이하 ABS)를 당사국과의 합의 및 규정에 따르도록 하고 있다. 중국은 생물다양성 세계 8위, 북반구 생물다양성 1위인 국가로 고등식물 30,000여 종(세계의 10%), 척추동물 6,347종(세계의 14%)을 보유하고 있다. 관리조례(안)에 따르면 외국기업 및 개인이 중국 생물유전자원을 이용 시 반드시

중국기업과 합작으로 진행하고 중국 내에서 중국 직원이 실질적인 연구개발 활동에 참여하도록 하는 내용으로 중국은 ABS에 적극적이다.

(2) 농업바이오

중국은 정부수립부터 13.5계획에 이르기까지 식량정책의 수립, 목표, 방법 등이 명확히 제시되고 일관성 있는 정책을 추진하고 있다. 중국정부는 13.5계획이 마무리되는 2020년에 모든 국민이 중산층 수준의 생활을 영위하는 소강사회(小康社會) 실현을 대내외에 제시하였다. 이러한 목표에 걸림돌이 되고 있는 농촌, 농민, 농업의 삼농(三農)문제를 해결하는 것이 중국 지도자들의 공통된 인식이다. 매년 초 중국공산당과 국무원이 공동으로 발표하는 중공중앙1호 문건이 2004년부터 2019년까지 줄곧 삼농문제를 다루고 있어 농업과 식량안보를 국가 최우선 과제로 하고 있다. 2019년 6월 화중농업대학에서 열린 국가863계획 현대농업기술 분야 ‘친환경 슈퍼 벼 새 품종 선택육종’ 중대프로젝트 관련 전문가회의에서 41개 벼 품종이 친환경 슈퍼 벼 인증을 획득하는 등 신품종 분야에서 좋은 성과를 창출하고 있다.

(가) 식량안보

중국 13.5계획 시기는 2020년 소강사회가 완성단계에 들어설 것이고, 농업부문도 새로운 복잡한 형세에 직면하게 될 것이다. 경제 전반의 뉴노멀 진입, 농산물 공급구조의 개혁, 재배업 구조조정, 식량안보 확보, 중요 농산물의 효과적 공급 등이 중요한 이슈로 전개될 전망이다. 중국 농업부는 2016년 중공중앙1호문건의 정신과 13.5계획에 의거하여 ‘전국 재배업 구조조정 계획(2016∼2020)’에서 식량정책을 종합적이고 체계적으로 제시하였다.

2016년 10월 17일 국무원은 ‘전국 농업 현대화 계획(2016∼2020)’을 발표하면서 다음과 같은 9개 사항에 대하여 구체적으로 실행방안을 제시하였다.

[표 1-4] 전국 농업 현대화 계획의 9개 실행방안

1 |

상황을 정확히 인식하고, 발전의 새로운 특징을 파악 |

2 |

이념을 갱신하고, 발전의 새로운 방안을 과학적으로 모색 |

3 |

혁신강농: 농업 발전양식 전환 및 업그레이드를 추진 |

4 |

협조혜농: 농업의 균형적 발전을 모색 |

5 |

녹색흥농: 농업의 지속가능한 발전 수준을 제고 |

6 |

개방조농: 농업 대외협력 확대 |

7 |

공유부농: 민생복지 증진 |

8 |

자원확대: 간옹・혜농・부농정책 강화 |

9 |

책임완수: 계획의 순조로운 실시가 이루어질 수 있도록 할 것 |

이 가운데 3번째 혁신강농(革新强農)을 위한 주요 프로젝트로는

1) 고표준 농경지 개발 프로젝트, 2) 현대 종자산업 개발 프로젝트, 3) 현대농업 과학기술 혁신 프로젝트, 4) 스마트농업 프로젝트, 5) 재배와 사육이 결합된 순환형 농업발전 프로젝트로 나누어 구체적인 실현방안을 포함하고 있다.

(나) 종자산업

종자산업은 농업의 가장 중요한 원천이다. 2016년 2월 국영기업 중국화공집단공사(CHEMCHINA)는 스위스에 본부를 둔 세계 3대 종자회사 신젠타를 4,300억 달러로 인수・합병하여, 중국이 부족하다고 평가받던 종자산업의 원천기술을 다수 확보하였다. 중국이 보유하고 있던 종자의 다양성, 소비시장과 신젠타의 원천기술이 접목됨에 따라 중국은 종자산업 강국으로 성장할 수 있는 계기를 마련하였다. 중국의 종자산업은 향후 우리나라 종자시장에도 큰 영향을 미칠 것으로 전망된다. 중국 종자산업의 규모는 1999년 330억 위안에서 2006년 500억 위안, 2011년 990억 위안, 2015년 1,170억 위안으로 지속적으로 성장하고 있다.

(3) 환경・에너지바이오

중국은 국내 정책상으로도 경제발전 13.5계획을 통해 녹색발전을 천명한 후, 후속계획을 통해 신재생 에너지 개발 등 적극적인 온실가스 감축을 추진하고 있다. ‘에너지발전 13.5계획’을 통해 2020년 에너지 소비총량을 50억 톤 표준석탄 이내로, 석탄 소비총량을 41억 톤 이내로 규제하는 방안을 명시하고 있다.

중국은 개발도상국에서 저탄소 시범 구 10곳, 기후변화 적응 및 감축 프로젝트 100개, 기후변화 대응 인력양성 1,000명의 협력프로젝트를 추진하고 있다. 중국이 대외적으로 추진하는 일대일로(一對一路)3) 전략도 개도국의 자원을 확보하면서 기후변화 대응을 펼치는 것으로 간주된다. 중국과학원도 13.5계획을 기반으로 제시한 저탄소 경제관련 에너지

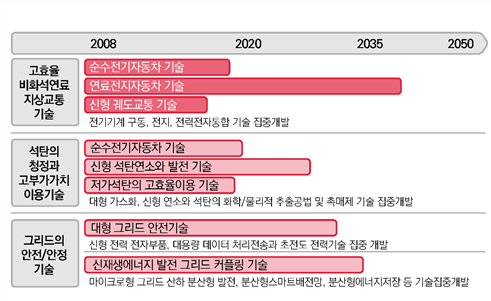

출처: 중국과학원

[그림 1-2] 저탄소 경제관련 에너지기술 분야

기술 분야의 기술발전의 중장기 전략은 고효율 비화석연료 지상교통기술, 석탄의 청정과 고부가가치 이용기술, 그리드의 안전 및 안정을 위한 주요기술이 2020∼2035년 사이에 완성될 전망이다.

라. 법・제도동향

중국 사회의 인구노령화와 두 자녀 정책 시행 등 사회적, 정책적 요인에 힘입어 바이오의약, 바이오농업, 바이오환경・에너지 등 전반에 걸쳐 필요한 법제도는 13.5계획의 분야별 후속조치에서 구체적으로 제시하고 있다.

‘중국제조2025’에서 바이오의약과 고성능 의료기기를 중점 발전분야로 지원하고, 신약개발 등 과학기술 방면에서도 특별사업을 추진 중으로 제약업계에 대한 정부 지원이 지속될 전망이다. 남방과기대 허젠쿠이 박사가 탄생시킨 에이즈면역 유전자 편집 아기에 대해 중국과학원학부 과학도덕구축위원회는 해당사건에 높은 관심을 가지며 인간배아 유전자 편집의 임상응용을 반대한다고 밝혔다.

2016년 10월 17일 국무원은 ‘전국 농업 현대화 계획(2016∼2020)’을 발표하면서 혁신강농, 책임완수 등 9개 사항에 대하여 구체적으로 실행방안을 제시하였다. 특히 계획의 순조로운 실시가 이루어질 수 있도록 제도개선 등 책임완수를 강조하고 있다.

4. 일본

가. 사회적 이슈

현재 일본의 가장 큰 사회적 이슈는 고령화 및 저출산에 따른 인구감소라고 볼 수 있다. 일본 총무성의 발표에 의하면 2018년 10월 기준으로 생산가능 인구(15∼64세)가 전체인구의 59.7%로 사상 최저이고, 70세 이상 고령자는 20%를 넘었으며, 전체인구도 8년 연속 감소해 1억 2,644만여 명인 것으로 나타났다.4) 특히 일본의 베이비붐세대(단카이세대, 1947∼1949년생) 전원이 2022년부터 후기 고령자(만 75세 이상)가 될 것으로 예측되어 이에 따른 사회적 비용의 급증 등, 여러 가지 문제가 발생하고 있다.5) 금년 4월에 치러진 지방의회선거에서 41개 지자체의 945개 선거구 가운데 27%가 무투표 당선되었고6), 작년 12월에 농업, 어업, 항공업, 숙박업 등 14개 업종의 외국인 노동자를 향후 5년간 최대 34만 5,000명을 받아들이겠다는 출입국관리법 개정안이 통과되었다.7), 2019년도 정부 예산이 고령화에 따른 사회적 비용 증가 등으로 사상 처음으로 100조 엔(사회보장 예산 34.2%)을 돌파하였으며8), 심지어 정부에서는 65세 이상 인구가 전체인구의 30%를 넘는 2035년까지 간병인이 860만 명이 부족할 것으로 예상되어 이를 간병로봇으로 대체한다는 계획을 발표하였다.9)

2018년 9월 20일 아베 총리는 집권당인 자민당 총재선거에서 약 70%의 지지율로 압승하며 총리 3년임에 성공하여 역대 최장수 총리로 되었다.10) 일본 정부는 아베노믹스를 성공적으로 마무리하기 위해 대담한 양적완화와 재정지출 확대라는 앞서 쏘아 올린 두 개의 화살에 이어 이른바 ‘세 번째 화살’로 불리는 성장전략의 정비를 서두르고 있다.11) 그리고 올해 4월 30일 아키히토(明人) 일왕이 즉위 30년을 넘기고 건강 악화의 이유로 퇴위하여 큰아들인 나루히토(德仁) 왕세자가 즉위하였다. 일본의 연호는 2019년 5월 1일 0시를 기해 헤이세이(平成)에서 레이와(令和)로 바뀌면서 10일간 계속되는 연휴가 이어져 결혼, 관광, 기념품 판매 등에 힘입어 특수를 맞고 있다.12)

이외에도 2013년 개정된 고령자고용안전법에는 정년 폐지, 정년 연장, 계약직으로 재고용 등 3가지 중 한 개를 실시하게 되어 있는데, 2018년 기준으로 65세 정년 제도를 실시하는 기업은 전체기업의 99.9%에 달하는 것으로 나타났다.13) 도교올림픽에 맞춰 개정된 건강증진법에 따라 2020년 4월부터 금연법이 전국적으로 시행되어 사무실, 음식점 등의 실내와 학교, 병원, 공공기관 등에서 전면적인 금연이 시행될 예정인데, 다만 100m2 이하 소규모 음식점은 예외로 허용된다.14)

나. 정책동향

(1) 과학기술기본계획

2020년까지는 2016년 과학기술・이노베이션회의(CSTI, Council for Science, Technology and Innovation)를 거쳐 각의에서 결정된 제5기 과학기술기본계획(2016∼2020년)15)이 시행된다. 제5기 과학기술기본계획은 ‘4차 산업혁명’, ‘초스마트사회’, ‘Society 5.0’ 등이 핵심개념으로 되어 있다.

(2) 통합이노베이션전략추진회의

2018년 6월 15일 일본 각의 결정에 따라 종합과학기술・이노베이션회의, 고도정보통신네트워크사회추진전략본부, 지적재산전략본부, 건강・의료전략추진본부, 우주개발전략본부, 종합해양정책본부, 지리공간정보활용추진회의에 대해 횡단적이고 실질적인 정책조정을 도모하는 것과 동시에, 이 전략을 추진하기 위해 내각에 통합이노베이션전략추진회의가 설치되었다.16)

2016년에 시행된 제5기 과학기술기본계획에 따라 매년 과학기술이노베이션종합전략이 수립・시행되어17) 상당한 성과를 거둔 것으로 평가되고 있으나, 전 세계적으로 종래의 연장선이 아닌 파괴적 이노베이션이 진전되고 있으며, 일본의 과학기술 이노베이션 능력이 상대적으로 뒤떨어지는 것으로 판단하고, 이에 대응하기 위한 전략으로써 통합이노베이션전략을 채택하였다.18) ‘통합이노베이션전략 2019’에서 ①Society5.0 사회의 실현, 창업・정부사업의 혁신 추진 ②연구력 강화 ③국제협력 강화 ④최첨단(중요) 분야의 중점적 전략구축 등의 4가지 기준으로 검토하여, 강화해야 할 기반기술 분야로 AI기술, 바이오테크놀로지, 양자기술을 선정하고, 응용분야로는 환경・에너지, 안전・안심, 농업, 기타 중점분야(위성데이터, 해양데이터 활용, 우주벤처지원, 해양 플라스틱 쓰레기 대책)를 채택하였다.19)

(3) 미래투자전략 2018

2018년 6월 일본경제재생본부 산하의 미래투자회의에서 ‘Society 5.0’‘데이터구동사회’로의 변혁이라는 소제목을 붙인 ‘미래투자전략 2018’을 발표하였다.20) 디지털혁명, 데이터・인재의 쟁탈전, 데이터 패권주의 강화라는 전 세계 흐름을 근거로, 풍부한 연구 인력과 고령화, 에너지 빈약 등의 사회적 과제 직면, 현장의 풍부한 실데이터 보유, 인구감소로 인해 AI나 로봇시스템 도입이 쉽다는 점 등을 일본이 가진 장점으로 보고, ‘Society 5.0’의 실현을 위한 전략적 조치와 ①생활, 산업 ②경제 활동의 양 ③행정, 인프라 ④지역, 커뮤니티, 중소기업 ⑤인재를 변화시킨다는 목표를 제시하였다(아래 그림 참조).

중점분야와 플래그쉽 프로젝트로는 차세대 모빌리티 시스템의 구축, 차세대 헬스케어 시스템 구축, 에너지전환・탈탄소화를 위한 이노베이션, 전자정부의 추진, 농림수산업의 스마트화, 중소・소규모사업자의 생산성 혁명의 새로운 강화 등을 제시하고 있다. 이들 혁신사업이 성공적인 성과를 거두기 위해서는 데이터 구동형 사회의 공통 인프라의 정비(기반시스템・기술에 투자 촉진, AI시대에 대응한 인재육성과 최적 활용, 이노베이션을 창출하는 대학개혁과 산학관 연대)와 대담한 규제・제도의 개혁(샌드박스제도의 활용과 종단적 규제로부터의 전환, 플랫폼형 비즈니스의 대두에 대응한 법규의 정비, 경제사회구조의 변화에 대응한 경쟁정책의 기본방향 검토) 등이 병행되어야 할 사항으로 보고 있다.