2021 생명공학백서

- 발행일 2021-12-31

- 출처 과학기술정보통신부

- 담당자 이지현 ( 042-879-8366 / ljih@kribb.re.kr )

- 조회수 7721

-

키워드

#백서 #포스트코로나 #현황

-

첨부파일

-

(웹용)2021생명공학백서_최종_0225.pdf

(다운로드 1679회)

바로보기

(웹용)2021생명공학백서_최종_0225.pdf

(다운로드 1679회)

바로보기

-

2021생명공학백서-1.pdf

(다운로드 597회)

바로보기

2021생명공학백서-1.pdf

(다운로드 597회)

바로보기

-

2021생명공학백서-2-특집.pdf

(다운로드 480회)

바로보기

2021생명공학백서-2-특집.pdf

(다운로드 480회)

바로보기

-

2021생명공학백서-3-1장.pdf

(다운로드 472회)

바로보기

2021생명공학백서-3-1장.pdf

(다운로드 472회)

바로보기

-

2021생명공학백서-4-2장.pdf

(다운로드 439회)

바로보기

2021생명공학백서-4-2장.pdf

(다운로드 439회)

바로보기

-

2021생명공학백서-5-3장.pdf

(다운로드 451회)

바로보기

2021생명공학백서-5-3장.pdf

(다운로드 451회)

바로보기

-

2021생명공학백서-6-4장.pdf

(다운로드 429회)

바로보기

2021생명공학백서-6-4장.pdf

(다운로드 429회)

바로보기

-

2021생명공학백서-7-부록.pdf

(다운로드 473회)

바로보기

2021생명공학백서-7-부록.pdf

(다운로드 473회)

바로보기

-

-

차트+

개요

과학기술정보통신부는 생명공학 분야의 정책과 국내.외 연구동향 등을 한눈에 살펴 볼 수 있는 ‘2021 생명공학백서’를 발간하였습니다. 올해 열 번째로 발간되는 생명공학백서에서는 글로벌 트랜드와 지난 2년간 우리나라의 생명공학 육성정책 및 R&D 성과 등 생명공학의 변화와 도전, 그리고 향후 나아가야 할 방향을 가늠할 수 있는 다양하고 유용한 정보를 담았습니다. 특히, 일반 국민과 연구자들의 관심을 반영하여 '코로나19의 대응과 포스트 코로나 전략'을 특집으로 마련하였습니다.

아무쪼록 이 백서를 통하여 바이오분야의 산학연 전문가들에게는 과거를 돌아보고 앞을 내다볼 수 있는 계기가 되고, 국민에게는 바이오가 열어가는 행복하고 희망찬 미래상을 함께 공감할 수 있는 자료로 활용되기를 기대합니다.

<목차>

특집 : '코로나19' 대응성과와 포스트 코로나 전략

제1장 : 생명공학의 변화와 도전

제2장 : 국가 생명공학 육성 정책 및 지표

제3장 : 분야별 연구개발 및 산업 현황

제4장 : 생명공학 관련 법·제도 현황

부록 (1) 생명공학 연표

(2) 생명공학 주요통계

(3) 생명공학 관계법령

☞ 자세한 내용은 내용바로가기 또는 첨부파일을 이용하시기 바랍니다.

제 4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지

이용자는 이 공공저작물을 이용할 경우 저작물의 출처표시, 비영리 목적으로만 이용가능하며 저작물의 변경 혹은 2차 저작물 작성을 금지합니다.

발간사

코로나19 팬데믹과 디지털 기술의 급진적인 발전이 우리 삶의 많은 부분을 바꾸어 놓았습니다. 코로나19로 인해 건강, 안전, 환경에 대한 가치가 더욱 중요해지고, 4차 산업혁명 시대에 진입하면서 인공지능, 빅데이터 등 첨단 디지털 기술의 활용이 국가 경쟁력의 핵심요소로 부상하였습니다.

생명공학분야에서도 미래 신ㆍ변종 감염병, 고령화 등에 대응하기 위한 치료제ㆍ백신 및 디지털 헬스케어의 중요성이 강조되고 있으며, 친환경 소재와 에너지 구현 등을 위한 바이오 기술의 적용 영역이 점점 확대되고 있습니다.

나아가 생명시스템 설계․제작 기술의 발전으로 유전체를 해독하는 시대에서 합성하는 시대로 패러다임이 전환되고 있으며, 바이오 기술에 기반한 제조 혁신이 의약품, 화학, 에너지 등 다양한 산업에 활용됨으로써 관련 산업의 혁신을 촉발할 것으로 기대하고 있습니다.

또한, 최근 美-中 기술패권 경쟁 및 글로벌 기술 블록화의 핵심으로 바이오 기술이 자리 잡게 되었고, 앞으로는 바이오 분야 핵심기술의 확보 여부가 국가 경쟁력을 좌우하는 시대가 될 것입니다.

이러한 바이오 분야의 가치영역 확장에 대비하고 사회‧경제적 변화에 선제적으로 대응하기 위해서는 정부와 민간의 투자와 기술혁신 노력이 중요합니다.

이에 정부는 ’19년부터 바이오 기술을 미래차, 시스템반도체와 함께 3대 중점산업으로 선정하여 집중 육성하고 있으며, 빅데이터, 인공지능 등 디지털 기술과 융합을 통한 기술 혁신을 가속화 하고 있습니다.

또한 지난 25년간 바이오 R&D에 지속적으로 투자하여 민간 R&D를 유도하기 위한 마중물이 되어 왔으며, 2014년을 기점으로 민간 투자규모가 정부 투자규모를 넘어서는 자생적 생태계가 조성되었습니다. 이러한 민관의 지속적인 노력으로 말미암아 국내 바이오 기술 수준은 지속적으로 성장하여 최근 7년간 약 31조 원 이상의 기술수출 성과를 창출하였습니다.

이러한 성과들이 지속될 수 있도록 앞으로도 민간 역할을 더욱 강화하고 바이오 원천기술 확보와 우수한 인력 양성, 바이오 기반시설 지원 등 정부역할을 더욱 충실히 해나갈 것입니다.

올해 열 번째로 발간되는 생명공학백서에는 글로벌 트랜드와 지난 2년간 우리나라의 생명공학 육성정책 및 R&D 성과 등 생명공학의 변화와 도전, 그리고 향후 나아가야 할 방향을 가늠할 수 있는 다양하고 유용한 정보를 담았습니다. 특히, 일반국민과 연구자들의 관심을 반영하여 ‘코로나19의 대응과 포스트 코로나 전략’을 특집으로 마련하였습니다.

아무쪼록 이 백서를 통하여 바이오분야의 산학연 전문가들에게는 과거를 돌아보고 앞을 내다볼 수 있는 계기가 되고, 국민에게는 바이오가 열어가는 행복하고 희망찬 미래상을 함께 공감할 수 있는 자료로 활용되기를 기대합니다.

끝으로 백서 발간을 위해 수고해 주신 각 분야 전문가 여러분 및 관계자께 감사의 말씀을 드립니다.

2021. 12.

과학기술정보통신부 장관 임혜숙

편찬사

지금 우리는 바이오경제 가속에 새로운 변곡점을 맞이하고 있습니다. 인공지능(AI), 빅데이터 등 디지털 기술의 급진적 발전에 바이오가 긴밀히 결합하면서 새로운 가치사슬과 성장의 기회가 형성되고 있으며, 코로나19로 비대면 확산, 재난 일상화 우려, 글로벌 가치사슬 변화 등 그동안 경험해보지 못한 넥스트 노멀(next normal) 시대에 직면하고 있습니다. 특히 감염병이 인간-동물-환경이 하나로 연결되는 원헬스로 강조되고 국가질병으로 인식되어, 생명안보 관점으로 접근이 필요해졌으며, 기후변화, 식량부족, 건강 등 국민 삶의 질 향상과 얽혀있는 사회문제 해결을 위해 유연하게 대처할 수 있는 바이오기술의 혁신 강화가 필요해지고 있습니다.

미래 바이오산업의 경쟁력은 바이오 핵심기술 확보와 직결되어 있습니다. 바이오기술은 기반기술로 타분야와 접목하고, 디지털 기술과 융합하며, 사회시스템에 적용되는 등 바이오 융합을 통해 신기술과 신산업을 창출하고 있습니다. 우리 정부는 2019년 범부처 계획으로 수립된 바이오 산업혁신 전략과 함께 바이오헬스 분야를 3대 신산업 중 하나로 선정하고 바이오를 차세대 성장산업으로 육성하기 위해 투자와 노력을 아끼지 않고 있습니다.

바이오기술은 이미 우리의 일상 속으로 깊숙이 들어와 있으며 무궁무진한 잠재력 또한 가지고 있습니다. 최근 일어나고 있는 복잡다양한 사회문제를 효과적으로 대응하기 위해 꾸준한 관심과 지원을 통해 바이오기술이 우리의 삶에 좀 더 안전하고 건강하게 안착하고, 또 미래세대를 위한 밑거름이 되기를 기원합니다.

생명공학백서는 생명공학 분야의 주요 이슈, 정책추진 현황, 연구개발 및 산업 동향과 전망 등 방대한 생명공학 정보를 체계적으로 종합하여 수록하였습니다. 생명공학 분야의 종합 안내서인 이 백서를 통해 관련 분야 전문가는 물론 일반인들이 조금이나마 서로 소통할 수 있는 자료가 되기를 희망합니다.

다시 한번 2021 생명공학백서 발간을 축하하며, 그동안 수고해 주신 과학기술정보통신부 및 국가생명공학정책연구센터 관계자분들, 그리고 집필에 참여해 주신 모든 전문가분들께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

감사합니다.

2021. 12.

2021 생명공학백서 편찬위원장 최 선

축하의 글

오늘날 사회는 초연결, 초지능 등 4차 산업혁명의 거대한 물결과 함께 에너지․자원 고갈, 기후변화, 감염병, 노화 등 글로벌 난제에 직면하고 있습니다. 2030년 바이오경제 시대가 도래할 것이라는 OECD의 전망은 현실이 되고 있고, 글로벌 난제 해결과 4차 산업혁명을 이끌어 갈 핵심기술로서 ‘바이오’에 대한 기대와 중요성은 커져만 가고 있습니다.

2019년 발생한 코로나19 팬데믹은 사회․경제적으로 많은 변화를 일으키며, 글로벌 위기 상황 극복을 위한 과학기술의 역할 강화를 요구하고 있습니다. 언택트 시대로의 사회적 변화는 전산업 분야의 디지털 전환과 함께 바이오․의료 패러다임을 치료․병원 중심에서 예방․환자 중심으로 빠르게 변화시키고 있습니다. 이에 따라, 주요 선진국은 바이오 분야의 디지털화를 활성화하기 위한 정책을 통해 전략적으로 AI, 빅데이터 등 4차 산업혁명 기술과 바이오 기술과의 융합으로 미래 바이오․헬스 시장을 선점하기 위한 국가 차원의 노력을 하고 있습니다.

한편, 우리나라도 작년 4월 수립된 ‘한국판 뉴딜’ 정책과 연계하여 바이오 분야의 디지털 전환을 본격화하기 위한 ‘바이오 디지털 뉴딜 추진계획’을 수립하여 국가 바이오 R&D 혁신을 촉진하고 있습니다. 이와 함께, 정부는 반도체, 미래형자동차와 함께 바이오를 BIG3 산업으로 육성하기 위한 의지를 천명하고, 2019년 ‘바이오․헬스 산업 혁신전략’을 시작으로 ‘바이오․헬스 연구개발 투자전략’ 등 실행전략을 수립하여 바이오에 대한 투자와 혁신을 강화하고 있습니다. 이러한 정부의 적극적 지원과 함께 민간 투자도 지속적으로 확대되어 국내 바이오제약 기업의 기술 수출이 2018년 3.8조 원에서 2020년 10.2조 원으로 크게 증가하는 등 K-바이오의 위상은 나날이 높아지고 있습니다.

이에 부응하여 한국생명공학연구원도 국가 바이오 R&D의 첨병으로서 기관 미션과 국가 성장전략에 기반하여 바이오 분야의 핵심․원천기술 개발에 대한 집중 지원을 통해 바이오산업의 국가 경쟁력을 제고하고, 개방형 협력을 통해 국가․사회현안을 해결하는데 앞장서고 있습니다. 특히, 코로나 사태가 장기화되면서 디지털 전환이 전세계적 화두로 떠오른 가운데 한국생명공학연구원은 바이오 분야의 디지털 혁신을 선도함으로써 미래 신산업을 창출하고, 나아가 국민의 삶의 질이 향상될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

이러한 바이오 패러다임 전환기에 과학기술정보통신부에서 발간하는 생명공학백서는 우리나라 생명공학 분야의 과거와 현재를 기록하여 현세대와 미래세대의 대화의 창구로서 국가 바이오 발전의 디딤돌 역할을 할 수 있을 것입니다. 무엇보다, 이번 생명공학백서에는 전 국민의 최대 관심사인 ‘코로나19 대응 및 포스트 코로나 시대를 대비한 바이오 전략’을 특집으로 구성함으로써 국가적 위기 상황에서 바이오가 어떤 역할을 했고 부족했던 부분이 무엇인지 돌아볼 수 있는 기회가 될 수 있을 것입니다. 아울러, 최근 기술패권 경쟁으로 인해 심화되고 있는 글로벌 기술블록화, 백신 자국주의 확대 등 기술 보호주의가 강화되는 환경 속에서 우리의 현주소를 진단하고, 국가적 산업 위기를 기회로 전환하기 위한 기술자립 방안을 국민과 함께 고민하는 계기가 되기를 기대합니다.

끝으로 2021년 생명공학백서의 발간을 진심으로 축하드리며, 그동안 고생하신 과학기술정보통신부와 집필에 참여하신 전문가 여러분들께 감사의 말씀을 전합니다. 감사합니다.

2021. 12.

한국생명공학연구원 원장 김장성

축하의 글

1970년대 미국 학자에 의하여 최초로 성공한 유전자 재조합 기술이 우리나라 언론매체를 통하여 소개된 것이 1980년대 초입니다. 소위 유전공학으로 알려진 이 기술이 산업화 되었을 때 사회경제에 미칠 막대한 영향을 전망하고 선진 각국이 이 분야의 선두주자가 되기 위하여 치열한 경쟁을 벌이고 있을 그런 시기였습니다.

그러나 당시 우리나라에는 유전공학 분야를 연구하거나 관심을 가진 과학자 수는 손꼽을 정도였고 산업계는 거의 관심이 없었던 때입니다. 40년 전 우리나라의 유전공학 기반은 거의 황무지와 같았습니다. 그러나 그 사이 학계, 산업계 그리고 정부의 적극적인 육성정책으로 유전공학이 생명공학으로 그리고 바이오산업으로 발전하게 되었습니다.

산업계는 한국유전공학연구조합(現 한국바이오협회)을 구성하여 생명공학기술의 산업화에 투자하였고, 학계는 유전공학학술협의회를 조직하여 연구환경 조성에 뼈를 깎는 노력을 하였으며, 국회는 유전공학육성법(現 생명공학육성법)을 제정하였고 정부는 이 법에 근거하여 인력양성과 지속적인 연구지원 등 국가적 차원의 총체적 육성 의지가 있었기에 우리나라가 현재 세계적 수준의 바이오 국가로 진입할 수 있는 토대가 되었습니다.

코로나19로 어려운 시기에 국내 바이오산업은 신속하게 코로나19 진단키트를 만들어 전 세계에 수출하였고 바이오의약품 생산과 수출도 대폭 증가하는 등 지속적인 성장을 하고 있습니다.

코로나19를 계기로 대부분의 국가들은 감염성 질환에 대한 진단기기, 치료제, 백신개발에 전력을 다하고 있는 등 그 어느 때보다 바이오산업에 대한 각국들의 관심과 투자가 많아지고 있습니다.

우리 정부도 반도체, 미래자동차와 함께 바이오산업을 3대 중점육성 산업으로 선정하고 범정부 차원의 정책역량을 집중하고 있습니다. 국내 바이오산업 대표단체인 한국바이오협회도 국내 바이오벤처의 창업과 성장을 촉진하고, 우리 기업들이 글로벌 경쟁력을 가질 수 있도록 오픈 이노베이션 등 다양한 기업지원 프로그램을 운영해 나가겠습니다.

2003년 창간 이래 격년으로 발간되고 있는 생명공학백서는 그간 생명공학의 성과와 국내외 육성 정책, 산업 현황, 그리고 중요한 이슈 등을 다루고 있어 국내 바이오산업계에 유용한 자료로 활용되고 있습니다. 특히, 이번에는 코로나19 대응 성과와 포스트 코로나 대응 전략을 다루고 있어 시의적절한 주제가 선정되었다고 생각합니다.

2021 생명공학백서의 발간을 축하드리며, 소중한 백서 발간을 위해 애쓰신 관계자 및 집필에 참여해 주신 전문가 등 여러분들께 감사드립니다.

2021. 12.

한국바이오협회 회장 고한승

2020년 주요연구성과

국가연구개발 우수성과 100의 ‘생명ㆍ해양’분야에 선정된 성과를 기준으로 소개

ㅇ 생명․해양 분야(25개)

|

대표연구자 |

소속기관 |

성과명 |

|

이기호 |

SK바이오팜(주) |

세노바이트, 미국 FDA 시판허가 및 유럽지역 기술수출 계약 |

|

류제황 |

전남대학교 |

콜레스테롤 대사이상이 퇴행성관절염의 원인임을 규명 |

|

곽효선 |

전 식품의약품안전평가원 |

식중독균 유전체 통합 데이터베이스 구축 및 활용 확산 |

|

권순일 |

국립원예특작과학원 |

소비 및 생산 환경 변화에 대응한 사과 신품종 개발ㆍ보급 |

|

김건화 |

한국기초과학지원연구원 |

간 대사질환 혁신 치료제 후보 발굴 개발 |

|

김민영 |

국립농업과학원 |

작물 수분스트레스 진단 및 적정 수분공급을 위한 인공지능 관개시스템 개발 |

|

김선광 |

경희대학교 |

항암제 부작용으로 인한 통증의 치료 한약제제 개발과 기술이전 및 임상2상 진입 |

|

김성우 |

국립축산과학원 |

가축유전자원 동결 보존 시스템 구축 |

|

김지연 |

대웅제약 연구소 |

고지혈/고혈압 치료용 복합제 개발 |

|

문대혁 |

서울아산병원 |

유방암환자의 여성호르몬수용체 영상진단법 개발 |

|

박숭현 |

극지연구소 |

남극권에서 새로운 타입의 질란디아-남극 맨틀 발견 및 특성 규명 |

|

박종은 |

국립축산과학원 |

기후변화에 대응한 닭의 고온 스트레스 적응 유전자 발굴 및 기작 구명 |

|

박찬규 |

건국대학교 |

잔류 가능성이 없는 천연물질 기반의 항균 및 세균독소 펩타이드 대량생산기술 개발 |

|

변명희 |

(주)대상 중앙연구소 |

영양과 식감을 개선한 고령자 맞춤형 기호식품 개발 성공 |

|

봉연식 |

한국기초과학지원연구원 |

농산물 원산지를 정확하게 판별할 수 있는 동위원소 지도 개발 성공 |

|

심재설 |

한국해양과학기술원 |

고품질 장기 해양관측정보 확보와 국제 대양관측네트워크의 대륙붕 최초 관측정점 등록 |

|

이남혁 |

한국식품연구원 |

산업용 초음파 원천기술을 활용한 고부가가치 기능성 소재개발 |

|

임한규 |

국립목포대학교 |

슈퍼왕전복 종자 개발을 통한 어가소득 증대 및 수출시장 확대 기여 |

|

장석복 |

기초과학연구원 |

두 얼굴의 ‘거울상 이성질체’, 하나만 선택해 만든다 |

|

장춘곤 |

성균관대학교 |

마약류 지정을 위한 과학적 평가 및 신속예측평가법 개발 |

|

조계만 |

경남과학기술대학교 |

생물공정기술 기반 유효성분(인체흡수형 진세노사이드 등) 극대화 활성산양삼 제조 기술 |

|

조병철 |

연세대학교 |

First-in-class IL-2/CB80 이중접합 면역항암제 GI-101의 중개연구와 7억 9,000만 달러 글로벌 기술이전 성과 |

|

주영석 |

한국과학기술원 |

비흡연자에서 발생하는 폐암의 발암 유전체 돌연변이 규명 |

|

최용수 |

국립농업과학원 |

토종벌 멸종 위기 바이러스병 저항성품종 개발 및 사업화 |

|

최혜선 |

국립식량과학원 |

토종 유산균 활용 순식물성 쌀 발표 新소재 개발 및 산업화 |

2021년 주요연구성과

국가연구개발 우수성과 100의 ‘생명ㆍ해양’분야에 선정된 성과를 기준으로 소개

ㅇ 생명․해양 분야(26개)

|

성과명 |

연구자 |

소속기관 |

비고 |

|

인체장기 재현한 조립형 미니장기 ‘어셈블로이드’ 개발을 통한 조직재생 및 암발생 기작 규명 |

신근유 |

포항공과대학교 |

최우수 |

|

PCSK9이 LDL-Receptor를 분해하는 기전 규명:대사증후군 신치료제 개발 플랫폼 확립 |

김효수 |

서울대학교병원 |

최우수 |

|

장내 미생물 기반 알코올성 지방간 치료용 핵심 소재 개발 |

고광표 |

서울대학교 |

|

|

고령화 대응 노인성 근감소증 제어 약물 개발 및 기술이전 |

권기선 |

한국생명공학연구원 |

|

|

세계 최초 과수에만 농약 살포가 가능한 지능형 로봇 방제기 개발 |

김국환 |

국립농업과학원 |

|

|

항생제 내성 특성 분석 및 제어기술 개발 |

김미경 |

식품의약품안전평가원 |

|

|

물리적 포만감의 신경과학: 식욕을 조절하는 장-뇌 신호전달 연구 |

김성연 |

서울대학교 |

|

|

국내 최초 개별인정형 여성 갱년기 증상 완화 프로바이오틱스 상용화 성공 |

김윤태 |

한국식품연구원 |

|

|

해양 환경내 잔류성 독성물질의 잠재 독성 예측가능한 생-물리 연계 모델의 개발 |

김종성 |

서울대학교 |

|

|

밀싹의 유용대사체 구명을 통한 건강기능식품 소재 원천기술 개발 |

김현영 |

국립식량과학원 |

|

|

아프리카 토착 소의 유전체 진화 규명 |

김희발 |

서울대학교 |

|

|

대장암 단일세포 분석을 통한 면역항암치료 기전 규명 |

박웅양 |

삼성서울병원 |

|

|

ADC 항암제(DLK1-ADC), 미국 ‘픽시스’사에 글로벌 기술 이전 계약 |

박창식 |

㈜레고켐바이오사이언스 |

|

|

선박운항 시뮬레이터 선박 운동성능 예측용 동역학 모델 개발 |

안성필 |

㈜세이프텍리서치 |

|

|

URI-T, 국산 해저 케이블/파이프라인 매설 로봇 상용화 성공 및 해외시장 진출 쾌거 |

이계홍 |

한국로봇융합연구원 |

|

|

중국 고추 시장 진출을 위한 성공적 R&D 체계 확립 및 해외 시장 확대 개발 |

이도현 |

대일국제종묘 |

|

|

개미산과 이산화탄소만으로 잘 증식하는 대장균 개발 |

이상엽 |

한국과학기술원 |

|

|

국내 자생 수국을 이용한 이너뷰티 건강기능식품의 글로벌 산업화 |

이선희 |

코스맥스바이오㈜ |

|

|

국산 3D 홀로토모그래피·인공지능 기술로 질환 치료제 개발의 새로운 패러다임을 제시하다 |

이성수 |

한국기초과학지원연구원 |

|

|

세계 최초, SUPER 항노화(抗老化) 식품자원의 발굴 및 산업화 |

이성현 |

국립농업과학원 |

|

|

새로운 육종기술 지원을 통한 민간육종기반구축 및 사업화 |

임기병 |

경북대학교 |

|

|

의료용 생분해성 폴리에스터 국산화를 위한 국제인증, 사업화 및 기술 수출 계약 |

전흥재 |

가톨릭대학교 |

|

|

노화된 인간의 피부세포를 다시 젊은 세포로 되돌리는 역노화 원천기술 개발 |

조광현 |

한국과학기술원 |

|

|

브랜드 쌀 원료곡 국산화를 위한 수요자 참여형 벼 품종개발 및 사업화 |

현웅조 |

국립식량과학원 |

|

|

국내최초 선진국 수준의 코로나19 영장류 감염모델 개발 및 산학연 지원 |

홍정주 |

한국생명공학연구원 |

|

|

휴대 가능한 디지털 X-ray 검출기 디자인 기술 개발 및 사업화 |

황강민 |

레이언스 |

|

바이오미래유망기술(2020∼2021)

바이오미래유망기술을 발굴하는 것은 바이오 분야의 미래비전을 제시할 수 있다는 점에서 매우 중요한 의미를 가진다. 이에 한국생명공학연구원은 지난 2015년부터 바이오 미래유망기술 발굴 연구를 추진해오고 있으며, 올해 혁신공감형의 발굴 방법으로 여섯 번째 연구결과를 발표했다.

|

|

공통 핵심기술의 후보가 되는 플랫폼, 레드, 그린, 화이트 바이오 분야의 총 10개의 미래유망기술을 발표하였으며, 이를 기반으로 연구한 결과가 일반인, 연구자, 정책 입안자 등 다양한 관점에서 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

전 세계를 혼란 속으로 몰아 넣은 코로나19뿐만 아니라 앞으로 닥칠 포스트 팬데믹을 대비할 수 있는 혁신기술에는 바이오 미래유망기술의 집합체가 될 것으로 예상된다. 이에, 포스트 팬데믹을 포함한 향후 우리의 삶과 생활에 중요한 바이오 미래유망기술 발굴에 관한 연구방법론을 구축하고, 그 연구결과로써 바이오 미래유망기술을 제시하고자 하였다.

2020년 10대 바이오미래유망기술

|

분야 |

|

주요 내용 |

|

|

플랫폼 바이오 Platform Bio |

|

▹살아있는 세포 내에서 특정 유전자 서열을 고효율로 첨가, 삭제, 치환하는 기술 ▹기존의 유전자 편집 효율을 크게 향상시키고 베이스 에디팅(Base editing)이 가지는 염기치환 및 교정 범위의 한계를 극복하여 생명현상 연구뿐만 아니라 질병 치료, 품종개량 등에 활용 가능 |

|

|

|

▹기술의 한계로 분석이 어려웠던 거대 단백질 복합체, 막단백질 등을 초저온-전자현미경을 통해 고해상도 3차원 입체구조를 분석하는 기술 ▹생명 조절에 핵심적인 거대 단백질 복합체 및 막단백질 등의 분석을 통해 새로운 생명 현상과 질환 원인 규명 및 신약 개발을 촉진 |

||

|

|

▹생체 기관이나 조직 내 개별 세포의 위치정보를 유지한 상태에서 오믹스 데이터를 확보하여 3차원적인 공간 정보를 파악하는 기술 ▹장기나 기관 내 개별 세포의 위치에 따른 특성과 세포 간 상호작용을 이해하고 질환을 유발하는 세포의 3차원 위치를 파악하여 정밀한 진단 및 치료 표적 발굴이 가능 |

||

|

레드 바이오 Red Bio |

|

▹조직의 노화 및 기능 이상을 유발하는 노화세포를 선택적으로 제거하여 조직 항상성을 유지하고 질병을 치료하는 기술 ▹조직 내 노화세포만을 선택적으로 사멸시킴으로써 조직 노화를 억제할 수 있을 뿐 아니라 노화 관련 다양한 질병의 치료에도 활용 가능 |

|

|

|

▹기존의 먹는 알약이나 주사제가 아닌 디지털기술(소프트웨어)을 기반으로 질병 예방, 관리 및 치료하는 신개념 의약품 ▹의약품과 IT의 융합을 통해 표적 부위에 약물을 정확하게 전달하거나 질병의 상태, 환자의 복약 여부 등을 실시간으로 모니터링 함으로써, 질병의 진단 및 치료 효과를 제고 |

||

|

|

▹혈액, 소변 등에 존재하는 핵산 조각들을 분석하여 실시간 질병의 진행을 추적하는 기술 ▹비침습적 방법으로 환자로부터 시료를 얻기 용이하며, 질병의 발생 및 진행 과정을 예측하여 추적 관찰이 가능. 특히 암 분야의 개인 맞춤 치료에 사용 가능 |

|

분야 |

|

주요 내용 |

|

|

그린 바이오 Green Bio |

|

▹식물 세포 소기관인 엽록체를 이용하여 유용한 외래 단백질 등을 대량 생산하는 기술 ▹식물에서 바이오 물질을 생산할 경우 독소가 생성될 위험이 적고 엽록체는 많은 양의 바이오 물질을 생산 및 저장할 수 있어 대량생산이 가능 |

|

|

|

▹식물 생식기관에서 종간 장벽 역할을 하는 단백질의 재설계와 도입을 통해 교배가 어려운 두 종간의 교배 효율을 향상시키는 기술 ▹전통육종 방식의 품종 개발 과정에서 큰 어려움 중 하나인 종간 장벽을 제거함으로써 교배가 어려운 우수품종 간의 교배를 통해 우수 형질의 식물을 개발 |

||

|

화이트 바이오 White Bio |

|

▹로봇과 AI 기술을 융합한 바이오 첨단기술로서 DNA 조립에서부터 세포 개량까지의 복잡한 과정을 빠른 순환 공정으로 구현하는 기술 ▹느리고 복잡한 생물 실험 과정을 빠르고 정밀한 로봇과 IT 기반 기술로 극복하고, 수집된 빅데이터의 AI 분석을 통해 바이오 제조 공정의 생산효율을 향상 |

|

|

|

▹생명활동에 필요한 최소요소(DNA, 단백질 등)로 구성된 무세포 환경에서 유용한 기능을 수행하는 생명 시스템을 제작하는 기술 ▹복잡한 세포활동 제어의 어려움을 극복하고, 기존의 자연 세포에서 구현되지 않는 합성경로를 통해 신규 화학소재 등을 제조 가능 |

2021년 10대 바이오미래유망기술

|

분야 |

|

주요 내용 |

|

|

플랫폼 바이오 Platform Bio |

|

▹심해 등 극한 환경에서 살아가는 생물과 그 안에 함께 있는 마이크로바이옴이 생산하는 다양한 물질을 확보하는 기술 ▹그간 인류가 접근하기 힘들었던 극한 환경 속 생물로부터 화학 다양성 확보를 통해 발굴한 새로운 천연물질은 신개념 항생제 등 신약 및 혁신 바이오소재 개발에 활용 |

|

|

|

▹개인 맞춤형 오가노이드에 면역세포 공배양 등을 통해 체외에서 개인의 면역체계를 모사하는 기술 ▹개인별 면역 특성이 반영된 체외 시스템을 통해 면역반응의 기초연구부터 개인 맞춤형 치료제 개발, 효과적인 백신 개발백신개발에 기여 |

||

|

|

▹분자물리학적 접근 방법과 딥러닝 인공지능을 활용하여 단백질 구조뿐만 아니라 세포 내 단백질 작용을 예측하는 기술 ▹단백질 간의 네트워크 규명을 통해 그간 알지 못했던 생명현상을 밝힐 수 있고, 신속한 약물 표적 발굴을 통해 신약개발의 생산성을 향상 |

||

|

레드 바이오 Red Bio |

|

▹유전적으로 면역 회로를 합성하여 면역세포의 활성을 높이거나 면역물질 생성을 조절하는 기술 ▹기존 면역세포 치료의 효능을 극대화하고, 사이토카인 방출 증후군과 같은 부작용에 대한 한계를 극복하여 감염병, 암 및 다양한 질환 치료제 개발에 활용 |

|

|

|

▹유전자 교정기술 등을 활용하여 단일세포 수준에서 질병을 치료하는 기술 ▹조직을 치료대상으로 할 경우 발생하는 유전자전달, 면역반응, 낮은 교정 효율, 세포 이질성의 문제를 극복하고 효율적이고 안전한 치료가 가능 |

||

|

|

▹나노구조체 표면에 다량, 다종의 항원을 노출시키거나, 기존 항체보다 작고 효과적인 치료제를 제작하는 기술 ▹크기가 작아 안정성, 용해도가 높고, 제조하기 용이하며, 조직 침투력이 높아 기존의 백신/항체치료제의 타깃이 되지 못하는 틈새 치료 영역에 적용 가능 |

|

분야 |

|

주요 내용 |

|

|

그린 바이오 Green Bio |

|

▹팬데믹 등으로 공급 문제가 발생할 수 있는 축산업을 대체하기 위해 세포배양 기반으로 육류나 우유를 제조하는 기술 ▹지속가능한 녹색축산을 실현하고, 전통 축산업에서 발생하는 환경문제 완화 및 증가하는 축산물 수요에 대응 가능 |

|

|

|

▹식물 공생 미생물체, 병원성 미생물체 분석으로 식물 마이크로바이옴 기능 조절을 통해 작물 성장을 돕거나 멸종위기 보호종을 보전하는 기술 ▹우수한 성장성 및 병충해에 강한 식물 자원을 생산, 유지하는 기술의 한계를 극복하여 생명현상 연구뿐만 아니라 품종개량 등에 활용 |

||

|

화이트 바이오 White Bio |

|

▹일회용품 및 미세플라스틱 문제를 해결하기 위해 미생물로부터 완전 친환경 고분자 재료를 생산하는 기술 ▹친환경 소재 산업 고도화를 통한 탄소발자국(carbon footprint) 저감 및 난분해 플라스틱 유래 환경오염 문제 해결에 기여 |

|

|

|

▹바이오 빅데이터(특히, 미생물 군집구조)를 포함한 환경, 생태 데이터를 통합하여 생태계의 건강성을 평가하는 기술 ▹미생물총의 오믹스를 이용한 평가기법은 샘플링이 간단하고, 이후 빅데이터 분석 공정도 상당히 표준화되어 있어, 보다 객관적이고 정확하며 세밀한 평가가 가능 |

가. 지난 경험과 교훈

(1) 감염병의 위협

감염병은 지난 수십 년 동안 계속 증가해 왔으며 국제 공중보건에 위협이 되고 있다. 감염병의 확산 요인으로는 인구 증가와 그에 따른 환경적 부담, 기후변화, 밀집된 도시화, 강제적 또는 자발적 국제 여행과 이주의 기하급수적 증가 등이 있으며, 기본적인 의료시설, 위생적인 물, 기반시설 등의 부족으로 인해 감염병의 확산 및 통제의 어려움을 겪을 수 있다.

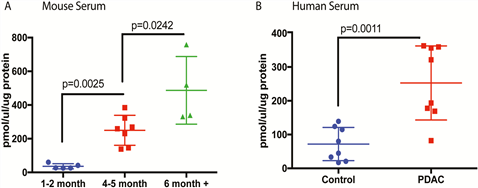

감염병의 발생으로 인명손실은 계속되고 있으며 특히 호흡기 감염병은 급격히 증가하여 이로 인해 5,000만에서 8,000만 명의 인구가 사망하였을 것으로 추산되고 있다. 감염병은 사망자 발생 외에도 경제를 황폐화 시킨다. 2014~2016년 서아프리카 에볼라 발병으로 인한 경제적, 사회적 영향으로 530억 달러 손실, 2009년 H1N1 인플루엔자 대유행으로 인한 손실 비용은 450억~550억 달러이다(그림 1-1). 세계은행은 1918년의 규모와 병독성과 유사한 세계적 대유행 인플루엔자가 3조 달러 또는 국내 총생산(GDP)의 최대 4.8%의 경제적 손실을 입힐 것으로 추정하였다. 중간 정도의 치명적인 인플루엔자 대유행의 경우에도 비용은 GDP의 2.2%가 될 것으로 추정하였다.

(단위: Billions($))

자료: Resolve to Save Lives (www.resolvetosavelives.org)

[그림 특집1-1] 감염병 발생으로 인한 손실 (2001~2017)

세계보건기구(WHO)는 이와 같은 감염병 발생에 대비하여 잠재적인 감염병을 감지하고 통제하기 위한 시스템을 구축하기 위해 지속적인 노력을 하고 있다. 그 일환으로 GPMB(Global Preparedness Monitoring Board)는 2009년 H1N1 인플루엔자 대유행 및 2014~2016년 에볼라 발병 이후 이전 고위급 패널과 위원회의 권장사항의 반영 여부를 검토하여 첫 번째 보고서를 발표하였다. 그 결과 검토된 많은 권장 사항이 제대로 구현되지 않았거나 전혀 구현되지 않았으며 심각한 격차가 지속되고 있었다.

오랫동안 감염병 발생과 관련하여 공황과 방치의 순환이 계속되고 있었으며, 심각한 위협이 있을 때만 노력하고 위협이 가라앉으면 빠르게 잊어버리는 상황이 반복되고 있었다. GPMB는 백신 및 치료제 개발, 생산 능력 증대, 광범위한 항바이러스제에 대한 적절한 투자와 함께 모든 국가는 공중보건 목적으로 새로운 감염병의 게놈 염기서열을 즉시 공유하는 시스템과 제한된 의료 대책을 국가 간에 공유할 수 있는 수단의 개발 필요성을 제시하였으며, 감염병 대유행에 대비하기 위해 정치적, 재정적 및 사회적인 지원이 정치적 의제에 우선하도록 최고 수준에서 옹호할 것이며 후속 조치에 대한 책임질 것을 약속했다.1)

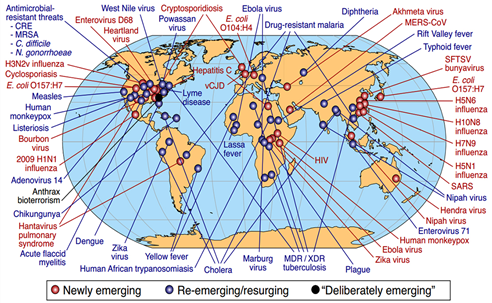

WHO는 2011년과 2018년 사이에 172개국에서 발생한 1,483건의 전염병을 추적했다. 인플루엔자, 중증급성호흡기증후군(SARS), 중동호흡기증후군(MERS), 에볼라, 지카, 흑사병, 황열병 등과 같은 유행성 질병은 잠재적으로 빠르게 확산될 수 있는 강한 영향을 미치는 새로운 시대의 선구자이다. 다음 그림은 자연적으로 발생한 병원체와 의도적으로 발생시킨 병원체를 포함하여 지난 50년 동안 세계적으로 발생한 병원체를 나타낸다.

주) C. difficile: Clostridium difficile; CRE: Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae; E. coli: Escherichia coli; MDR: Multidrugresistant [tuberculosis]; MERS-CoV: Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus; MRSA: Meticillin-Resistant Staphylococcus Aureus; N. gonorrhoeae; Neisseria gonorrhoeae; SFTSV: Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome Virus; XDR: extensively Drug-Resistant [tuberculosis].

자료: United States National Institutes of Health, National Institute for Allergies and Infectious Diseases.

[그림 특집1-2] 신종 및 재출현 질병의 글로벌 사례

WHO는 2014년 에볼라유행 경험을 계기로 신종 감염병에 의해 유발되는 새로운 위협에 신속하게 대응하기 위해 새로운 R&D 패러다임의 필요성을 인지하고, 2015년 감염병에 대한 R&D 청사진을 제시하였다. WHO는 감염병 우선순위 선정을 위한 요소로 인체 전파력, 치사율, 파급 가능성, 진화 가능성, 의학적 대응책 보유 여부, 감시 및 통제 난이도, 발생지역의 공중보건 상황, 국제사회로의 전파 위험성, 사회적 영향의 9가지 기준을 제시하였다.

이 9가지 기준으로 전문가 그룹은 가까운 미래에 공중보건위기를 초래할 수 있으나 현재 의학적 조치가 불충분하여 긴급 R&D 추진이 필요한 우선순위 감염병을 발표하고 정기적으로 모여 선정 방법론을 검증하고 목록의 재선정을 추진하고 있다. 2018년 2월 최종 개정된 WHO 2018 R&D 청사진에서 8대 우선순위 감염병(▴Crimean-Congo Haemorrhagic Fever (CCHF), ▴Ebola virus disease and ▴Marburg virus disease, Lassa fever, ▴Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) and ▴Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), ▴Nipah and henipaviral diseases, ▴Rift Valley fever (RVF), ▴Zika)과 더불어 ‘Disease X’를 우선순위 감염병으로 선정하게 되었다. ‘Disease X’는 현재는 치료제나 백신이 개발되어 있지 않은, 신종 감염병 혹은 재출현의 위험성이 있는 감염병으로 발생 시 범세계적으로 위협이 될 수 있는 미지의 감염병을 의미한다.

GPMB는 2019년 발표한 ‘A World at Risk’라는 보고서에서 비말을 통해 빠르게 전파되는 치명적인 호흡기 RNA 바이러스 병원체의 출현에 대한 위험에 대하여 경고하였으며, 2019년 코로나19의 발생으로 전 세계는 첫 번째 Disease X의 발생을 목도하게 되었다.

(2) 코로나19의 발생과 팬데믹

코로나19는 2019년 말 중국 우환에서 최초로 발생한 이후 전 세계로 전파되었다. 2020년 3월 11일 코로나19는 114개국 12만 명의 감염자와 4,000여 명의 사망자를 발생시키며 확산세를 이어갔고 WHO는 세계적 대유행, 팬데믹(pandemic)을 선언했다. 코로나19는 2021년 7월 31일 현재 전 세계 확진자 1억 9,700만 명, 사망자 420만에 이르며 21세기 인류 최악의 재앙으로 손꼽히고 있다. 최근 몇 년간 과학기술과 의학이 엄청나게 발전하였음에도 불구하고 코로나19는 감염병을 일으키는 미생물이 여전히 인류 역사에 치명적인 영향력을 행사할 수 있다는 사실을 상기시켜 주었다. 역사적으로 팬데믹을 일으켰던 질병들은 14세기 중국에서 발원해 실크로드를 거쳐 유럽에 도래한 흑사병이 있다. 흑사병으로 인해 당시 유럽 인구의 60%가 사망했다고 추정된다. 당시 흑사병은 Yersinia pestis(페스트균)라는 세균에 의해 발생하였는데 이 세균은 동양쥐벼룩(Xenopsylla cheopis)의 장에 침범하여 감염을 일으켰고 세균에 감염된 벼룩은 다시 인간을 감염시켜 질병을 전파할 수 있었다.2) 최근까지도 산발적인 감염이 발생하고 있으나 예방과 치료에 효과적인 항생제가 있어 향후 전 세계 대유행의 가능성은 낮은 것으로 알려져 있다. 이후 16세기 잉카제국을 멸망시켰다고 알려진 인류 역사에서 가장 오래된 감염병 중 하나인 천연두도 팬데믹 사례 중 하나이다. 고대 이집트 미라에서 천연두 흔적이 발견되었으며 과거에는 사망률이 높은 무서운 질병이었지만 1980년에 WHO가 천연두의 근절을 선언함으로써 인류가 최초이자 유일하게 정복한 팬데믹 질병으로 남아있다.

진정한 세계적 대유행이자 현대 의학 발전 단계에서 발생한 최초의 전염병은 20세기 초반에 발생한 스페인독감으로 역학과 같은 감염병 전문 분야가 발달하는 계기가 되었다. 1차 세계대전 중 군대의 이동과 인구의 과밀화가 대규모 확산에 원인이 되었던 유럽 외에도 바이러스는 미국, 아시아, 아프리카 및 태평양 제도로 전파되어 전 세계가 황폐해졌다. 당시 한국에서도 유행한 독감은 ‘무오년 감기’로 불렸으며 조선인의 약 1,700만 명 중 절반에 가까운 742만 명이 감염되어 14만 명이 사망했다고 기록되어 있다. 스페인독감의 사망률은 10%에서 20% 사이였으며 당시 전 세계 인구의 4분의 1 이상이 독감에 걸리면서 사망자 수는 불어났다. 이는 흑사병이 유행하였던 한 세기 동안 발생한 사망자 수보다 더 많은 사람들이 1년 만에 사망하였을 정도로 피해가 심각하였다. 1948년 세계보건기구 설립 이후 최초의 팬데믹이 선언된 사례는 1968년 홍콩독감으로 코로나19 팬데믹은 2009년 신종플루 팬데믹 이후 세 번째 팬데믹 사례이다.

|

순위 |

팬데믹명 |

질병명 |

사망자 수 |

전 세계 인구대비 사망자 비율 |

Date |

|

1 |

Black Death (흑사병, 페스트) |

Bubonic plague |

75~200 million (7,500만~2억 명) |

[1] |

1346~1353 |

|

2 |

Spanish flu (스페인독감) |

Influenza A/H1N1 |

17~100 million (1,700만~1억 명) |

1~5.4% |

1918~1920 |

|

3 |

Plague of Justinian (유스티아누스 역병) |

Bubonic plague |

15~100 million (1,500만~1억 명) |

[1] |

541~549 |

|

4 |

HIV/AIDS pandemic (에이즈) |

HIV/AIDS |

35 million+ (2018년 기준, 3,500만 명 이상) |

[1] |

1981~present |

|

5 |

Third plague pandemic (3차 대역병) |

Bubonic Plague |

12~15 million (1,200만~1,500만 명) |

[1] |

1855~1960 |

|

6 |

Cocoliztli Epidemic (코코리츨리 유행병) |

Cocoliztli |

5~15 million (500만~1,500만 명 이상) |

[1] |

1545~1548 |

|

7 |

Antonine Plague (안토니우스 역병) |

Smallpox or measles |

5~10 million (500만~1,000만명 이상) |

3~6% |

165~180 (possibly up to 190) |

|

8 |

COVID-19 pandemic (COVID-19) |

COVID-19 |

4.1~8.5 million+ (7월 19일 기준, 400만~800만명 이상) |

0.05%~ 0.1% |

2019 –present |

|

9 |

1520 Mexico smallpox epidemic (멕시코 천연두 유행병) |

Smallpox |

5~8 million (500만~800만 명 이상) |

[1] |

1519~1520 |

|

10 |

1918–1922 Russia typhus epidemic (러시아 티푸스 유행병) |

Typhus |

2~3 million (200만~300만 명) |

0.1~0.16% |

1918~1922 |

|

11 |

1957–1958 influenza pandemic (인플루엔자 대유행) |

Influenza A/H2N2 |

1~4 million (100만~400만 명) |

1957~1958 |

|

|

Hong Kong flu (홍콩독감) |

Influenza A/H3N2 |

1~4 million (100만~400만 명) |

0.03~0.1% |

1968~1969 |

[표 특집1-1] 최소 백만명 이상의 사망자가 발생한 에피데믹(유행병)과 팬데믹(범유행병)의 역사적 사례

주) [1] 당시 세계 인구 추정치가 매우 다양함(합의되지 않음)

자료: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_epidemics#cite_note-Worldp-8)

(3) 감염병에 대한 대응

감염병의 발생은 사망자 발생으로 인한 국민들의 불안과 공포 극대화 외에도 경제 및 사회적 공황을 일으키며 국가 안보를 불안정하게 한다. 이는 일부 국가에 국한되는 것이 아니라 세계 경제와 보건안보에 심각한 영향을 미친다. 국가 간 장기적이고 지속적인 소통은 발병을 조기에 감지하고, 감염병의 확산을 제어하고, 신뢰와 사회적 결속을 보장하고, 효과적인 대응을 촉진할 것이다. 감염병에 대한 대비는 성공적인 대응 및 통제를 가능하게 하고 축적된 역량과 지식으로 다음 위협을 대비하기 위한 기반이 된다. 국가들은 각국의 모범 사례를 공유하기 위한 환경과 메커니즘 활성화 및 감염병 관련 정책 수립을 통해 백신, 진단, 치료와 함께 감시 체계 마련, 신속한 정보전달 체계 확립과 같은 다양한 분야의 연구개발을 지원하고 있다.

나. 코로나19 대응

(1) 코로나19 치료제

2019년 겨울 중국 우한에서 시작된 코로나19의 완전극복을 위하여 정부는 치료제와 백신은 ‘반드시 넘어야 할 산’으로 규정하고 ‘치료제와 백신개발의 끝’을 보는 한편, 다가올 ‘제2의 코로나19’에 대한 대응 태세를 선제적으로 구축하기 위해 로드맵을 수립하고 범정부적 지원체계를 구축하였다.

(가) 구성 및 역할

우리나라는 정부주도 체제로서 코로나19 치료제․백신개발 범정부지원단(이하 ‘범정부지원단’)을 구성하고 코로나19 대응 체제 구축과 치료제 개발, 백신의 국내개발생산 및 해외 개발 백신의 수급 확보라는 two-track 전략을 추진하여 왔다. 범정부지원단은 보건복지부 장관과 과기정통부 장관을 공동단장으로 구성하여 2020년 4월 24일 출범하였다. 아울러 실무추진단 회의(과기부 복지부 1급 주재)가 2020년 4월 17일 첫 회의를 시작으로 산하에 3개의 분과(백신, 치료제, 방역물품․기기)를 두고 현재까지 진행되어 오고 있다.

① 구성

국무총리 훈령 공포(코로나19 치료제ㆍ백신 개발 범정부지원위원회 설치․운영 규정)에 범정부지원위원회 및 실무추진위원회의 설치․운영 근거는 마련하였다. 초기의 범정부지원단에서 ‘지원위원회’로 명칭을 변경하고, 6개 부처(복지․과기․산업․중기․식약․금융) 합동으로 지원조직을 구성․추진해오고 있다. 아울러 범정부실무추진단을 ‘실무추진위원회’로 명칭을 변경하고, 전문적인 검토를 위하여 치료제, 백신, 방역물품 각 분야별로 전문위원회가 구성되어 있다.

② 역할 및 내용

코로나19 치료제․백신개발과 방역물품․기기 국산화로 감염병 대응전략(주권) 확보 및 바이오헬스 산업 육성을 목표로 한다. 접근 전략으로는 국내 선제적 개발과 수급 안정화라는 two-track 전략을 동시에 구사한다. 정부는 복지부 코로나19 백신 임상지원사업, 코로나19 치료제․백신 비임상지원사업 등을 통해 제넥신, SK바이오사이언스, 진원생명과학 등 국내 백신 개발 기업의 비임상 및 임상 시험 관련 R&D 자금을 지원하고 있다. 또한 임상시험 과정에서 피험자 모집 및 기관윤리심사위원회(IRB) 등의 애로사항 해결을 돕고 임상시험 진행을 신속하게 지원하기 위해 국가감염병임상시험센터를

|

|

코로나19 치료제․백신개발 범정부 지원단 (단장) 복지부장관․과기정통부장관 / (간사) 복지부 보건의료정책실장, 과기정통부 연구개발정책실장 |

|

|||||||

|

|

(위원) 기재․산업․중기․국무조정실 차관, 식약처장, 질병관리청장, 민간전문가 등 |

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

기업 애로사항 해소 지원센터 (한국보건산업진흥원) |

|

|

지원단 사무국 |

|

||||

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

실무추진단 (단장) 국립보건연구원장, 과기정통부 연구개발정책실장 / (간사) 연구기획과장, 생명기술과장 |

|

|||||||

|

|

(산) 주요 개발기업 및 협회 / (학) 학회 및 학계 전문가 / (연) 출연 및 민간연구소 / (병) 중앙임상지원TF, 의료계 / (정) 각 부처 국장급 |

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

치료계 분과 (분과장: 민간전문가) 산․학․연․병․정 실무자 참여 |

|

백신 분과 (분과장: 민간전문가) 산․학․연․병․정 실무자 참여 |

|

방역물품․기기분과 (분과장: 민간전문가) 산․학․연․병․정 실무자 참여 |

|||||

가동하였다. 본 국가감염병임상시험센터는 임상역량을 보유한 거점병원과 환자확보를 담당한 감염병 전담 병원 간 컨소시엄으로 구성하여 기업의 임상시험 진행을 지원한다. 여기에는 국립중앙의료원, 아주대병원, 경북대병원 등을 거점으로 하는 3개의 컨소시엄 운영이 포함된다. 식약처는 코로나19 백신 개발 초기 단계부터 임상준비, 허가신청 등 전 단계에 걸쳐 전담 심사팀을 운영하고 허가신청 예정 90일 전부터 1:1 사전 상담과 허가자료 사전검토, 신속 심사․허가 등을 지원 중이다.

(2) 치료제․백신․방역 전방위적 대응

(가) 치료제

전 세계적으로 코로나19 치료제가 없는 가운데 전문가 권고안을 바탕으로 타질환 치료제 7종을 허가범위 초과사용(off-label use) 의약품으로 지정하여 임시적으로 사용함을 허용하였다. 이는 환자별 임상의사 판단으로 제한적인 활용이 가능하나 효과는 불확실하다.

이와는 별도로 기존 약물의 사용범위를 확대하는 약물재창출(drug re-positioning) 방식으로 신속개발을 지원해오고 있다. 긴밀한 산학연 협력을 바탕으로 한국파스퇴르연구소, 한국화학연구원이 성과를 창출 중이다. 국내 주도 임상시험약물과 해외 글로벌 임상시험 국내 참여 건을 포함하여 총 14건이 식약처에 승인되어 임상이 진행되고 있다. 대웅제약을 중심으로 카모스타트 등이 저분자의약품으로 지원받고 있다. 이와는 별도로 코로나 환자로부터 추출, 정제한 고면역글로불린(녹십자)과 특이 단클론항체(셀트리온)가 개발되어 임상연구를 거쳐 허가를 받았다. 이 경우 감염 초기에 사용할 경우 중증으로의 이행을 저지하는 등 부분적인 치료효과가 검증되었다.

(나) 백신

팬데믹 대비 백신은 개발의 위험성 및 수요의 불확실성으로 인해 정부주도형 지원정책이 필요하다. 아울러 비임상 단계로부터 개발을 가속화하기 위한 신속생산 및 인허가 전략이 필요하다. 이를 위해 정부부처별로 후보 발굴, 비임상, 임상 및 임상시료 생산과 인허가에 이르는 단계별로 추진하고 있다.

[그림 특집1-4] 코로나19 백신 국내개발 범정부 지원단의 부처별 역할

① 해외백신 수급전략

코로나19 발생초기 2020년도 중반까지는 ‘코로나19 백신 도입방안’에 따라 1단계로 국민의 60%(약 3,000만 명) 분량 백신을 우선 확보하고 이 중 20%를 코백스 퍼실리티(COVAX-Facility)를 통해 확보할 계획을 추진한 바 있다. WHO가 제안하듯 공공재 성격의 백신을 ‘공정한 할당 메커니즘’에 따라 백신은 1단계로 코백스 퍼실리티에 참여하는 모든 국가(우리나라 포함 76개국)에 제공되고 인구수에 비례하게 제공한다. 코백스 퍼실리티에 참여하는 국가는 늘고 있으나, 백신 최대 생산국인 미국과 중국은 가입 하지 않은 상황에서 세계 각국은 별도로 개별적인 백신 구매 계획을 세우고 있다. 이에 따라 우리나라도 코백스 퍼실리티 외에 해외기업으로 직접 우리나라 기업 및 정부가 구매계획을 별도로 추진해오고 있다. 해외 허가백신 긴급수입을 통한 물량을 확보하고 전문위원회 검토와 심의를 거쳐 도입을 결정해오고 있다. 이와는 별도로 정부가 해외기업으로부터 직접 물량을 공급받는 별도의 방안을 추진하여 2021년 7월 현재 우리나라는 전 국민 대상 접종량의 2배에 가까운 백신물량을 확보하였다(계약 수준).

② 국내 백신신속개발 지원

백신개발 전주기를 포괄하는 R&D 투자를 확대하여 임상 3상 연구까지 정부가 지원한다. 다양한 후보군 중에서 해외 R&D자금을 수주한 경험 등 국제적 인지도가 확보된 후보를 중심으로 집중 지원한다. 아울러 정부가 백신 비축정책을 수립하여 민간 개발참여를 적극적으로 유도한다. 현재 국내 5개사의 총 7개 제품(DNA백신, 합성항원백신 및 벡터형 백신 포함)이 임상연구 허가를 받아 진행 중이다.

③ 접종

백신접종 관련하여 질병청은 기존 중앙방역대책본부 인력 중심의 예방접종대응단을

|

|

|

코로나19 예방접종 대응 추진 단장 (질병관리청장) |

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

전문가 그룹 (기존 위원회 및 자문위원단 등) |

|

|

|

|

|

|

대응 협의회 (관계부처 실장급) |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

의료계 협의체 |

|

|

|

부단장 (질병관리청 차장) |

|

|

백신도입지원관 |

|||||||

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

상황총괄반 |

|

|

예방접종관리반 |

|

|

자원관리반 |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

상황총괄팀 |

|

|

예방접종관리팀 |

|

|

백신도입팀 |

||||||||

|

상황 관리 및 대외 협력 총괄 |

|

|

예방접종 계획․시행 총괄 |

|

|

백신도입 및 구매계획 총괄 |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

홍보관리팀 |

|

|

접종기관관리팀 |

|

|

백신유통관리팀 |

||||||||

|

예방접종 홍보 계획․시행 총괄 |

|

|

접종기관 교육․관리 총괄 |

|

|

백신유통 및 수급관리 총괄 |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

시스템관리팀 |

|

|

접종자원관리팀 |

|

|

피해보상심사반 |

||||||||

|

|

||||||||||||||

|

접종 관련 시스템 구축 관리 총괄 |

|

|

접종인력 및 자원 관리 총괄 |

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

이상반응관리팀 |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

이상반응 감시․관리 총괄 |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

피해보상심사팀 |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

이상반응 피해보상 심사 총괄 |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

지자체 예방접종 추진단 (시․도, 시․군․구) |

|

|||||||||||

자료: KISTEP, 기술동향브리프, 2021.08

[그림 특집1-5] 코로나19 예방접종 대응 추진단 구성

확대한 ‘코로나19 예방접종 대응 추진단’을 출범하였다. 추진단은 질병청장이 단장을 맡고 질병청 내 4반, 1관, 10개 팀으로 구성되며, 4개 반은 상황 총괄반과 예방접종관리반, 자원관리반, 피해보상심사반으로 구성되어 있다. 현재 2021년 11월말까지 인구의 70%를 대상으로 집단면역을 실현하는 목표로 진행 중이다.

(다) 방역물자

단기적으로 국내생산이 불가능한 제품은 수입을 통한 재고 확보에 주력한다. 비용상 국내생산이 어려운 경우(예: 방호복) 국내 유사업체 활용을 검토한다. 생산 가능 품목은 정부비축, 공장증설을 통해 생산여력 극대화 및 안정적 원부자재 수급을 지원한다. 중장기적으로 국산제품이 부재하거나 성능개선이 필요한 경우 연구개발 지원, 활용이 저조한 경우 사용자 평가 등을 통해 신뢰성 확보와 전략적 수출을 지원한다. 아울러 연구중심병원의 요청을 토대로 하여 중앙사고수습본부 관리물자 리스트 및 방역물품/장비목록을 중심으로 국내수요 추산과 현장 수요조사를 거쳐 주요 품목별 지원대책 도출을 진행한다. 이에는 1) 핵심방역장비, 2) 진단장비 및 키트, 3) 기타의료장비 별로 의료기기 해당 여부와 국산 대체 가능성을 타진하고 확보방안을 마련하였다.

(2) 코로나19 대응 주요성과

과학기술 분야에서는 코로나19의 예방, 진단, 추적, 격리․치료, 백신 및 치료제 개발, 코로나19 정보 제공 등 국내 과학기술의 역량을 집대성하여 다양한 성과를 창출함으로써 현재 코로나19 종식과 더불어 향후 신․변종 감염병에 대처하기 위한 중요한 역할을 담당하였다.

[표 특집1-2] 코로나19 대응 전주기별 주요 성과

|

구분 |

성과 |

개요 |

|

예방 |

코로나19 바이러스 유전자 지도 완성 |

차세대염기서열분석장비를 기반으로, △바이러스가 숙주세포 내에서 생산한 전사체 분석, △바이러스 RNA의 화학적 변형 발견 * 세계적인 학술지 ‘Cell’에 논문 게재(2020.4.) |

|

CCTV를 활용한 발열자 조기 발견 솔루션 개발 |

열화상 카메라를 통해 체온 측정, 마스크 착용 감지 기능 구현과 함께 마스크 미착용 등의 이벤트 발생 시 알림 기능 개발 |

|

|

질병관리본부 콜센터 지원 |

청각․언어장애인이 코로나19의 불안으로부터 원활하게 의사소통할 수 있도록 중계서비스를 제공 |

|

|

항균․항바이러스 공조장치 개발 |

공기청정기, 공기살균기, 공조시스템 등 다양한 공조 장치에 활용 가능한 항균․항바이러스 공조 필터 기술 개발 |

|

|

진단 |

항체․항원 진단키트 개발 |

액세스바이오(2020.10)와 셀트리온(2020.10.)이 항원 신속 진단키트와 항원 면역진단키트의 FDA EUAs를 획득, SD 바이오센서(2020.11)는 항원, 항체 신속진단키트에 대해 식약처의 일반 허가를 획득 |

|

신개념 기법 활용 진단법 |

나노엔텍, 랩온어칩(lab-on-a-chip) 기술을 적용한 코로나19 및 독감 항원 동시 진단 키트를 유럽 시장 출시 (2020.12) |

|

|

추적 |

통신 데이터(위치정보) 제공 |

위치정보 제공 과정에 혼란이 발생하지 않도록 선제적으로 감염병 예방법의 개정 사항을 적극적으로 알리고, 원활한 업무협조를 전기통신 사업자에게 요청하는 등 방역당국의 위치정보 확인을 위한 필요사항에 적극 협조․지원 |

|

전자출입명부 도입 지원 |

QR코드 생성 시 개인정보 비식별 처리, 개인정보의 암호화 및 분산 저장, 전송 시 보안 적용 및 이상 모니터링 등 전반적으로 양호한 보안 수준으로 안전하게 서비스를 운영 |

|

|

치료제 |

마우스 및 영장류 모델 개발 등 전임상시험 지원 |

국내 산․학․연의 코로나19 치료제 후보물질의 효능을 신속하게 확인할 수 있는 영장류 동물모델개발 및 지원(한국생명공학연구원), 그리고 코로나19 마우스 모델 개발 확립 및 지원(국가마우스표현형분석사업단) 등 코로나19 치료제 전임상 전주기 지원체계 구축 |

|

약물재창출 연구 및 신개념 치료제 개발 지원 |

한국파스퇴르연구소 및 한국화학연구원을 중심으로 약물재창출 연구의 핵심인 약물스크리닝 연구를 수행 - (파스퇴르연) 약 3,000여 개의 약물스크리닝을 통해 시클레소니드 등 효능이 있는 후보 약물 20여 종 발굴 - (화학연) 우선적으로 국내 의료현장에서 요청하는 관심 약물에 대한 스크리닝을 수행하고 또한 1,500개의 약물에 대한 대규모 스크리닝 진행 |

|

|

백신 |

출연연(화학연, 생명연) 합성항원 백신 개발 |

- (생명연) 고려대와의 공동연구를 통해 코로나19의 재조합 단백질 백신 연구를 진행하여 백신 후보물질 개발 - (화학연) 백신 항원을 인체 내로 효과적으로 전달할 수 있는 기술을 개발하여 체액성 면역반응 및 세포성 면역반응을 동시에 향상시킬 수 있는 백신 개발 신규 플랫폼 기술을 확립 |

|

신개념 백신 개발 지원 (전달체 백신 등) |

(휴벡바이오) RBD(Recepter Binding Domain) 기반으로 항원을 제작 (건국대) 코로나19 예방용 백신 개발을 위한 재조합 단백질 항원 및 면역증강제 플랫폼 기술 개발 (에이치케이이노엔) 백신 효능 향상을 위해 세포투과 펩타이드(CPP: Cell Penetrating Peptide)를 면역원과 결합하여 세포에 직접 전달될 수 있도록 제작 (셀리드) 아데노바이러스 전달체 기반 코로나19 백신 개발 중 |

|

|

근거기반 코로나19 정보제공 |

코로나19 연구정보 통합 제공 |

(질병청) 코로나19 임상역학정보 공개(질병보건 통합 관리시스템, https://is.cdc.go.kr) 및 유전체 정보 생산 작업 착수 (생명연) 전 세계에 흩어져 있는 코로나19 연구 관련 정보들을 수집하고 이를 분석하여 국내 연구자들에게 제공하려는 목적으로 ‘코로나19 연구정보 포털’ 제공 (https://www.kobic.re.kr/covid19) |

|

기초과학연구원(IBS) 코로나19 과학리포트 |

△코로나19 분석 보고서 ‘코로나 사이언스’ 발간, △IBS 데이터 사이언스 그룹을 중심으로 코로나19 관련 가짜뉴스의 특성을 분석 |

자료: 범부처 코로나19 대응지원 보도자료 등 참조.

우리나라의 코로나19 대응은 세계적 위기 속에서 상대적으로 우수하다는 평가를 받으며, K-방역이라는 브랜드를 만들어 냈으며, 이를 위해 과학기술과 ICT 또한 적극적으로 활용되었다. 정부는 무엇보다 코로나19 대응을 하기 위하여 국내 치료제․백신 개발 등에 2020년 기준으로 2,186억 원을 지원하였으며 2021년에는 441억 원이 증가한 2,627억 원을 지원할 예정이다.

[표 특집1-3] 코로나19 백신 및 치료제 개발을 위한 정부 예산 규모

|

사업내역 |

’20년 예산(추경포함) |

’21년 예산 |

비고 |

|

코로나19 치료제․백신 개발 |

1,115억원 |

1,528억원 |

복지․과기 |

|

연구․생산 인프라 구축 |

662억원 |

564억원 |

산업․과기․복지․식약․질병 |

|

방역물품․기기 고도화 |

327억원 |

345억원 |

복지․과기․중기 |

|

기초연구 강화 |

82억원 |

190억원 |

과기․복지․산업․식약․특허 |

|

합계 |

2,186억원 |

2,627억원 |

|

자료: 관계부처 합동 보도자료(2021.2.20)

정부는 코로나19 완전 극복을 위한 치료제․백신 등 개발지원 대책을 발표(2020.6.)하고, 개발단계별로 전주기에 걸쳐 기업 등을 집중 지원하고 있다. 특히 국산 백신․치료제의 개발과 활용을 지원하는 동시에 해외에서 개발된 우수 치료제인 렘데시비르를 도입하고(특례수입 승인(2020.6.3.)), 백신을 신속히 확보하기 위해 식약처 허가(2020.7.24.) 및 해외 백신(아스트라제네카, 화이자, 모더나 등)을 우선 구매를 추진하는 등 ‘투트랙(two-track) 전략’을 실행하고 있다. 또한 방역물품․기기의 수급 안정화 및 11대 핵심 의료기기의 국산화를 지원하였다. 또한, 고위험군 경증․중등증 성인 환자의 임상 증상을 개선하는 효과를 나타낸 국내 최초 항체치료제인 셀트리온의 렉키로나주는 임상 3상 결과를 제출하는 조건으로 허가(2020.2.5.)를 받았으며, 2021년 5월 기준으로 14여 개의 기업이 치료제 개발에 매진하고 있다.

[표 특집1-4] 현재 진행 중인 국내 코로나19 치료제 임상시험 현황(2021.5.28. 기준)

|

연번 |

의뢰자 |

제품명(성분명) |

임상시험 내용(요약) |

단계 |

승인일 |

|

1 |

크리스탈 지노믹스(주) |

CG-CAM20 (카모스타트) |

코로나19 환자 대상 시판 의약품(췌장염약)의 안전성․유효성 평가 |

2상 |

2020.07.01 |

|

2 |

(주)대웅제약 |

DWJ1248정 (카모스타트) |

경증 및 중등증 코로나19 환자 대상 시판 의약품(췌장염약) 안전성․유효성 평가 |

2․3상 |

2020.07.06 |

|

중증 코로나19 환자 대상 DWJ1248과 Remdesivir 병용요법 안전성․유효성 평가 |

3상 |

2020.12.31 |

|||

|

코로나19 확진자와 접촉한 자 등 대상으로 코로나19 바이러스 노출 후 예방에 대한 DWJ1248 안전성․유효성 평가 |

3상 |

2021.01.22 |

|||

|

건강한 성인 대상 DWJ1248 투여 후 용량에 따른 안전성․약동학적 특성 평가 |

1상 |

2021.02.23 |

|||

|

3 |

(주)제넥신 |

GX-I7 |

코로나19 환자 대상, 임상시험 의약품(항암제)의 안전성․예비 효과 탐색 |

1b상 |

2020.08.07 |

|

4 |

(주)셀트리온 |

CT-P59 (레그단비맙) |

경증, 중등증 코로나19 환자 대상 표준 치료와 병행하여 안전성․유효성 평가 |

2․3상 |

2020.09.17 |

|

5 |

(주)대웅제약 |

DWRX2003 (니클로사미드) |

건강한 성인 대상 시판 의약품(구충제)의 안전성․내약성 및 약동학적 특성 평가 |

1상 |

2020.10.08 |

|

6 |

한국 엠에스디(주) |

MK-4482 |

코로나19 성인 입원 환자 대상 임상시험 의약품 (인플루엔자약)의 안전성․유효성, 약동학 평가 |

2․3상 |

2020.10.29 |

|

7 |

뉴젠 테라퓨틱스 |

뉴젠나파모 스타트정 (나파모스타트) |

건강한 성인 남성 대상 시판 의약품(항응고제)의 안전성․내약성 및 약동학적 특성 평가 |

1상 |

2020.11.03 |

|

8 |

동화약품(주) |

DW2008S |

중등증 코로나19 환자 대상 임상시험 의약품(천식약)의 안전성․유효성 비교 평가 |

2상 |

2020.11.23 |

|

9 |

(주)이뮨메드 |

hzVSF-v13 |

코로나19 중등증 및 중증 환자 대상 임상시험 의약품(인플루엔자약)의 표준 요법과 각 용량별 hzVSF-v13 병용투여 시 안전성․유효성 및 안전성을 단독 표준 요법군과 비교 평가 |

2상 |

2020.12.07 |

|

10 |

부광약품(주) |

레보비르 캡슐30mg (클레부딘) |

경증 및 중등증 코로나19 환자 대상 시판 의약품(B형간염약)의 안전성․유효성 평가 |

2상 |

2021.01.07 |

|

11 |

(주)녹십자웰빙 |

라이넥주 (자하거 가수분해물) |

중등증 코로나19 환자 대상 시판의약품 (간기능개선약)의 안전성․유효성 평가 |

2a상 |

2021.02.26 |

|

12 |

(주)종근당 |

CKD-314 (나파모스타트) |

코로나19 폐렴 입원환자 대상 시판 의약품 (항응고제)의 안전성․유효성 평가 |

3상 |

2021.04.15 |

|

13 |

(주)글락소 스미스클라인 |

VIR-7831 (GSK4182136) |

경증 및 중등증 코로나19 환자 대상 임상 시험 의약품의 안전성․내약성․약동학 평가 |

2상 |

2021.05.04 |

|

14 |

한국유나이 티드제약(주) |

UI030 (부데소니드/ 아포르모테롤) |

코로나19 입원환자 대상 임상시험 의약품의 안전성․유효성 평가 |

2상 |

2021.05.28 |

자료: 식약처 보도자료, 2021.5.28.

백신의 경우 국제백신연구소, SK바이오사이언스(주), ㈜유바이오로직스, 셀리드, (주)제넥신, 진원생명과학(주) 등의 6개 기업이 임상 1상 이상에 진입하는 성과를 달성하였다.

[표 특집1-5] 백신 관련 각 기업별 국내 임상 추진 현황 및 계획

|

구분 |

SK바이오 사이언스 |

유바이오로직스 |

제넥신 |

진원생명과학 |

셀리드 |

|

플랫폼 |

합성항원백신 |

DNA백신 |

바이러스벡터 |

||

|

진행 현황 |

임상 1/2상 |

임상 1/2상 |

임상 1/2a상 |

임상 1상 |

임상 1/2a상 |

자료: 관계부처 합동 보도자료, 2021.2.20.

[표 특집1-6] 현재 진행 중인 국내 코로나19 백신 임상시험 현황(2021.1.21. 기준)

|

연번 |

의뢰자 |

제품명 |

임상시험 내용(요약) |

단계 |

승인일 |

|

1 |

국제백신연구소 |

INO-4800 |

건강한 성인 대상으로 피내 접종 후 전기천공법(EP: Electroporation)을 이용하는 코로나19 백신의 안전성, 내약성 및 면역원성 평가 |

1․2a상 |

2020.06.02 |

|

2 |

에스케이바이오 사이언스(주) |

NBP2001 |

건강한 만 19~55세 성인을 대상으로 코로나19 백신의 안전성, 내약성 및 면역원성 평가 |

1상 |

2020.11.23 |

|

3 |

(주)셀리드 |

AdCLD- CoV19 |

건강한 성인 자원자를 대상으로 코로나19 백신의 안전성, 면역원성 확인 |

1․2a상 |

2020.12.04 |

|

4 |

진원생명과학(주) |

GLS-5310 |

건강한 성인에게 피내 접종하는 코로나19 백신의 안전성, 내약성 및 면역원성 평가 |

1․2a상 |

2020.12.04 |

|

5 |

(주)제넥신 |

GX-19N |

건강한 성인을 대상으로 코로나19 백신의 안전성, 내약성 및 면역원성 탐색 |

1․2a상 |

2020.12.11 |

|

6 |

에스케이바이오 사이언스(주) |

GBP510 |

건강한 성인 및 고령자를 대상으로 코로나19 백신의 안전성, 내약성 및 면역원성 평가 |

1․2상 |

2020.12.31 |

|

7 |

㈜유바이오 로직스 |

유코백-19 |

건강한 성인을 대상으로 코로나19 백신의 안전성, 내약성 및 면역원성 평가 |

1․2상 |

2021.01.20 |

자료: 식약처 보도자료 참조, 2021.1.21.

(3) 향후 과제

(가) 집단면역 실현

가장 큰 과제는 정부의 목표대로 2021년 11월 말까지 인구의 70%를 대상으로 접종을 완료하여 집단면역의 실현이 가능할 것이냐이다. 실제 우리나라는 방역을 선제적으로 진행하여 바이러스의 초기진압에 큰 성공을 거둔 것은 사실이다. 그러나 전 세계의 다른 나라들이 신속하게 백신의 선구매를 추진하였지만, 우리나라는 상대적으로 해외백신 확보에 뒤처지는 상황이 초래되었다. 현재 아스트라제네카, 화이자 및 존슨앤존슨 제품의 확보와 이의 접종이 확대되고 있으나 2021년 7월 초 현재 1회 접종자 30% 정도, 2회 접종완료자 10% 정도에 불과하다. 2회 접종 후 2주 후에 방어면역이 완성됨을 가정할 경우 11월 초까지 3,000만 명 대상 2회 접종 완료를 위한 백신 분량의 확보와 접종계획에 차질이 없이 진행될 수 있도록 만전을 기해야 한다.

(나) 국내임상 연구완료

코로나의 상시화를 대비하여 국내 백신 임상과 출시가 절실하다. 선진국의 예를 살펴볼 때 자체적으로 임상연구(위약임상) 진행시 백신의 임상연구에 3만 명 및 최소 5,000억 원~1조 원의 비용이 예상된다. 현재 방역이 철저한 우리나라의 경우 환자의 발생 수가 적기도 하거니와 한정적인 정부자금으로는 국내임상은 절대적으로 불가하다. 위약임상을 대체하는 방안으로 최근 식약처는 비교임상 방안 가이드라인을 제정하였다. 이 경우 모집인원을 5~6,000명으로 축소하고 임상비용을 1,000억 원 정도로 대폭 간소화하여 진행이 가능할 것으로 예상된다. 그럼에도 불구하고 비교대상이 되는 해외백신의 유형선택이 어려우며 아울러 해외개발사로부터 비교약물 확보에 대한 양해가 필요한 상황이기 때문에 이를 원활히 할 수 있는 정부의 외교적 노력이 필요하다.

(다) 국내 원천기술 확보

향후 다양한 변이주 발생으로 인하여 현재 사용하는 백신의 효능저하가 예상되며 이에 따라 변이주 및 변종에 대한 추가개발이 필요하다. 이를 위해 코로나 사태에서 백신의 선두주자로 부상한 mRNA 백신기술의 국내 조기 확보가 절실하다.

mRNA백신은 크게 3가지의 주요 요소기술(mRNA 원천기술, 안정성 증강기술 및 백신항원디자인 기술)의 조합이 요구된다. 3개 기술 모두 지난 20여 년 간 미국 대학과 국립연구소에서 개발되어 주요회사(모더나, 큐어백, 바이오앤테크 등)에 기술 이전을 통해 개발된 것으로서 코로나에 대응하는 이러한 삼지창 기술은 거미줄 같이 촘촘한 지적재산권 보호막으로 가려져 있다. 본 기술의 국내 조기 정착을 위해 국내 제약사들 간의 컨소시엄이 구성되어 있으나 우리나라와 같은 후발주자에게는 엄청난 배타적 요소로서 난관이 예상된다.

(라) 글로벌 백신허브 구축

현재 우리나라에는 포스트 코로나 대비 글로벌 백신 허브구축이 구상되고 있다. K-방역의 성공을 백신의 성공으로 연결한 이어달리기를 준비하고 있는 것이다. 이에 글로벌 연구투자 움직임과 mRNA 백신성공 사례를 깊이 조명할 필요가 있다. mRNA백신은 신속생산 플랫폼으로서 실상 개발 자체는 장기간(약 20년)에 걸친 투자(약 15조 원)의 산물임을 상기할 필요가 있다. 신속대응 기술은 말 그대로 신속하게 개발된 것이 아니며, 눈에 보이는 빙산(가시화 된 기술)은 실상 훨씬 더 큰 모습(장기간의 투자)의 극히 일부일 뿐이다. 최근 CEPI(전염병대비혁신연합)는 팬데믹 발생 100일 이내에 활용 가능한 신속기술과 변종대비 범용백신 및 미래 발생가능 팬데믹 백신후보 발굴에 4조 원의 연구개발비 투자를 결정했다. 이는 향후 10년을 대처하는 백신허브 구축과 글로벌 리더십 확보에 필수적 고려사항이다.

코로나바이러스는 인간을 포함한 다양한 동물에서 호흡기 질환을 일으키는 RNA바이러스의 일종으로 비교적 가벼운 감기 등의 원인이 되는 것으로 알려져 있다. 그러나, 2002년 최초 보고된 SARS-CoV, 2012년의 MERS-CoV와 2019년 말 발생한 SARS-CoV-2는 강력한 전파력과 높은 치사율을 동반하는 신변종 감염병으로 전세계적 대유행(팬더믹)으로 이어졌다.

중국 우한에서 처음 보고된 SARS-CoV-2는 최초 2019-nCoV (2019-novel coronavirus)로 불리었다가 2002년에 대유행한 SARS-CoV와 계통학적으로 유사하여 SARS-CoV-2로 명명되었고 이들간의 핵산 염기서열의 유사성은 79.6%이고 숙주 세포막의 수용체인 ACE2 (Angiotensin-Converting Enzyme 2)를 통해 세포로 침입하는 공통적인 특징을 가진다. 특히 SARS-CoV-2에 의한 중증 호흡기 증후군을 코로나19(COVID-19)로 호칭하여 관리하고 있다.

바이러스의 진단기술은 전염병 대응 초기 단계의 방역에 가장 핵심적이므로, 신속하고 정확한 감염 여부 판정을 통해 감염환자 격리와 치료로써 전파를 늦출 수 있다.

코로나19는 RNA를 유전물질로 가지고 있는 대표적인 RNA 바이러스의 일종으로 분자진단, 면역진단 및 영상학적 진단법에 코로나19의 병리 및 진단에 활용되고 있다. (Lippi와 Plebani, 2020, [그림 2-1])

코로나19의 원인인 SARS-CoV-2를 포함한 바이러스의 검출에는 직접적으로 핵산을 증폭하는 방식의 ‘분자진단(molecular test)’ 방식과 바이러스와 인체의 면역반응을 이용하는 ‘면역진단(immunological test)’ 방식으로 크게 구분된다.

면역진단에서는 바이러스의 항원을 직접적으로 검출하는 ‘항원진단(antigen test)’과 바이러스 감염으로 생성된 항체를 검출하는 ‘항체진단(antibody test)’으로 구분되며, 샘플 채취 방식, 측정방식 및 정확도 민감도에서 그 활용방법과 적용법이 결정된다 (Vandenberg 등, 2020)

|

|

자료:Lippi와 Plebani, 2020.

[그림 특집2-1] 코로나 19 감염 진행에 따른 병리 및 진단

가. 대응성과

코로나19의 양성 환자의 진단과 판정 분야에서는 우리나라를 포함한 여러 국가에서 조기 진단을 위한 분자진단법을 개발하여 공개하였으며, WHO에서도 홈페이지를 통해 각 국가의 진단법을 모아서 공개하여 전 세계가 공동 대처할 수 있도록 하고 있다.

감염병 초기 대응에서 양성환자를 판정할 수 있는 진단검사 시약과 진단장비의 보급은 필수적이나, 진단의료기기의 현장 투입을 위해서는 임상성능평가를 포함하는 승인 절차에 오랜 시간이 소요된다. 따라서, 코로나19와 같은 대유행 감염병에 빠르게 대응하기 위해서 미국 FDA에서는 긴급사용승인 (Emergency-Use-Authorization)제도를 통해 초기 방역에 필요한 진단시약을 보급하고 있다. 특히 이번 코로나19 사태에서 긴급사용 승인제도는 의약품, 백신, 방호기, 의료기기 등에 확대 적용되고 있으며, 우리나라에서도 이번 코로나19를 계기로 긴급사용승인제도가 도입되었다.

국내 진단기기는 코로나19 발생초기 방역당국과 기업을 주도로 정확도와 민감도가 가장 확실하게 보장되는 분자진단 키트 개발에 착수하여, 빠르게 현장에 도입이 되었다. 방역 당국은 2020년 1월 20일에 국내 첫 확진자가 발생된 시점에 진단기기 개발 검토를 시작하여, 코로나19 확진자가 20명이 넘기 전인 2월 4일 7건의 분자진단키트를 1차 긴급사용승인하여 코로나19 선별진료소에 투입하였다. 같은 해 6월 25일에는 1시간 이내에 결과를 판정할 수 있는 응급용 분자 진단키트 9건을 추가 승인하였다.

특히, 우리나라는 2020년 5월 1일에 코로나19 진단의료기기의 신속한 정식승인 검토 정책을 발표하여 신뢰도가 높은 분자진단키트를 다수 확보하여 방역현장에 투입하였다. 같은 해 4월 정부는 ‘범정부 코로나19 지원협의회’를 통해 진단기기의 확보, 연구개발 및 기업 밀착 지원을 통해 국가적인 진단역량 강화와 더불어 국내 기업주도의 진단기기 개발의 활성화를 촉진하였다. 이러한 결과로 최근 우리나라는 국내 1일 약 60만명 이상 분자진단을 통해 진단검사를 시행하는 등 K-방역을 통해 국내 진단 역량을 제고하는 계기가 되었다. 그 결과 미국 FDA와 유럽의 CE 인증 사례 증가로 이어졌으며, 2020년 말 221종(분자진단 105, 항원 44, 항체 72)이 식약처의 수출제조승인 제품으로 허가되어, 전세계 170여 국가에에 총 4억 9,679만 명분이 수출되었고, 약 2조 5천억 원 상당의 수출성과도 이루었다(식약처-관세청 보도자료).

코로나19 대응을 위해 과기정통부는 출연연 주도의 산학연병이 참여하는 감염병 의료기기 협의체를 구성하였으며 연구개발지원협의체를 통해 52개 진단기업에 진단기기의 진단소재 공급, 유효성평가 및 임상검체 제공 등 350건 이상의 기업 수요에 대응하였다. 특히 생명(연)의 H-GAURD 글로벌프론티어 사업단에서는 2021년 6월까지 36개 기업에 코로나19에 대한 항원 4종을 항체진단기기 개발을 위해 공급하였고, 화학(연) 및 나노종기원에서 자체 개발된 분자진단키트는 기업으로 기술이전 되어 미국 FDA의 긴급사용승인으로 이어졌다.

나. 향후과제

신병종 및 원인불명 바이러스 대비를 위해 예측-진단-치료-예방(백신) 분야에 국가 차원의 신속 대응 체계 확립과 새로운 바이러스에 대처할 수 있는 신속한 연구개발과 기존 기술의 한계를 돌파할 수 있는 새로운 기술이 적극적으로 도입되어야 한다. 그 예로 이번 코로나19의 경우, mRNA 백신 기술이 이례적인 개발 속도와 빠른 임상시험을 통해 감염병 대응의 새로운 전기를 마련하였으며, 인공지능 활용 등 새로운 신약개발의 패러다임이 도입되어 다양한 치료제 후보물질들이 현재 최종 사용 허가를 목전에 두고 있다.

특히, 해외로부터 신변종 감염병이 유입될 때, 초기 대응에 실패할 경우 국민의 안전 및 국가경제에 심각한 위협으로 작용하기 때문에, 진단분야에서는 초기에 신속 대응할 수 있는 초고속, 고감도의 현장형 진단기술 필요하다. 또한, 감염병의 장기화에 대비해서 방역뿐만 아니라, 국민이 현장에서 안전하게 빠르게 검사를 받을 수 있는 진단시설 및 진단장비와 같은 기반 시설의 선제적 구축도 매우 중요하다.

이러한 이유로 다양한 진단기기들이 국내외에 도입되어 활용되고 있으나, 진단기기의 특성에서 발생하는 한계 기술을 해소하기 위한 다양한 신기술의 개발에 대한 필요성은 지속적으로 제시되고 있다.

미국은 긴급사용승인제도를 현재까지 운영하고 있으며, 코로나19 일일 감염자가 폭발적으로 증가하고 있는 상황에서 기존에 보편화된 분자진단과 면역진단 이외에 다양한 진단기술의 승인 검토를 적극적으로 하여 현장에 도입하고 있다. 특히 현장진단, 자가 검체 채취(self home collection), 다중진단 등의 이슈 해결을 위해서, 등온유전자증폭, 타액 검체 진단, 자가 검체 채취, 유전자가위진단 등 새로운 진단기술을 적극적으로 도입하고 있으며, 검체 채취에서 진단 결과 판독까지 집에서 실시할 수 있는 home testing 키트로 Lucira사의 All-In-One 키트가 승인되어 의료진 처방에 의해 개인이 사용할 수 있게 되었다.

하지만, 해당 기기 특이도(양성환자 판정율)는 94%, 민감도(음성환자 판정율)는 98%로서 타 분자진단 키트에 비해 특이도와 민감도가 다소 낮아, 전문가들은 증상이 있을 경우에는 반드시 의료진의 재검진이 필요하다는 의견을 제시하고 있어 추가적인 기술 개발이 필요한 상황이다.

더불어, 미국 FDA에서는 8월 15일 자로 기존 상기도 검체(면봉 swap)를 대상으로 하는 RT-PCR 방식과 더불어, 타액기반 분자진단법(Saliva Direct COVID-19)을 추가 긴급사용승인하여, 면봉으로 인한 환자의 불편함 해소, 자가 수집으로 검체 수집 의료 종사자에게 부과되는 위험을 잠재적으로 낮출 수 있으며, 감염원의 이동을 최소화할 수 있는 기술을 도입하였다. 또한, Mammoth사와 Sherlock사의 유전자가위(CRISPR) 기반 분자진단키트가 LAMP 방식을 채택하여 FDA 승인된 바 있다.

양성환자 확진에 사용되는 분자진단기술 이외에, 코로나19의 항원과 코로나 19 바이러스에 감염되어 나타나는 항체 IgG와 IgM을 진단하는 항체진단기기와 더불어, 인체 ACE2 수용체에 결합하는 것으로 알려진 코로나19 바이러스의 표면 spike 단백질의 RBD(Receptor Binding Domain)를 항원으로 사용하는 중화항체(neutralization antibody) 진단기기를 승인하여, 백신 유효성 평가에 활용하고 있다.

또한, 중화항체 평가를 보다 간편하게 할 수 있는 대체 진단법으로서 싱가포르 듀크-NUS 의학대학원에서는 기존에 사용되는 cVNT(conventional Virus Neutralization Test)나 pVNT(psuedovirus-based VNT)를 대체할 수 있는 sVNT(surrogate VNT) 실험법을 제시하였고, 개발사인 GenScript의 제품으로 긴급사용 승인되었다 (Tan 등, 2020). 연구진이 제시한 sVNT 방식은 고위험도 바이러스를 대상으로 하는 BSL3(Bio Safety Level 3)가 필요 없는 중화항체 분석법으로 다양한 기초연구와 임상실험에 폭넓게 활용 가능할 것으로 예상된다.

|

|

자료 : 자체제작

[그림 특집2-2] 미국 FDA에 긴급사용 승인된 진단 신기술 현황

최근 코로나19 감염증에서 변이 바이러스의 지속적인 출현으로 팬더믹의 장기화와 종식에 어려움을 겪고 있다. 최초 발생한 우한에서 분리된 원종에서 알파, 베타, 감마, 및 델타의 4종의 변이주가 순차적 나타났으며, 인도에서 최초 보고된 델타 변이주의 경우, 기존 호흡기 바이러스 감염병과 비교하여 극도로 높은 전파력을 보임으로써 코로나19 감염병의 새로운 국면을 만들어 냈다.

이외에도 전세계에서 국지적 특성에 따라 새로운 변이주의 출현이 관찰되고 있고, 백신의 효용성, 전파력, 치명율의 변화뿐만 아니라, 기존 진단 방법의 효용성이 재검토되고 있다. 따라서 변이바이러스 진단에 대한 능동적인 연구개발과 대처를 통해 코로나19 장기화에 따른 방역관리에 있어서 적극적인 진단검사와 추적이 더욱 중요하게 제기되고 있다.

최근 국내 선도 진단기업의 분자진단키트는 미국 FDA와 국내 식약처의 승인을 취득하여 현장 방역 및 수출증대에 기여하고 있다. 그러나, 진단 과정 전체에 필요한 필수 진단 소재‧부품‧장비(형광시약, 핵산, 핵산추출키트, 유전자증폭장비 등)의 높은 수입의존도는 여전히 존재하고 있어 우리나라의 진단기술 및 역량 강화를 위해서는 진단소재 및 진단 장비 개발에 대한 투자 확대가 필요하다.

코로나19의 확진자 관리와 감염전파 관리에 중요한 진단키트 및 기술은 이제 치료제 개발 및 백신개발 이후의 시점에서 필요한 진단기술이 적극적으로 검토되어야 한다. 신․변종 바이러스 감염병의 출현에 신속하게 대응하기 위해서 확진자 선별을 위한 분자진단기술과 더불어, 치료제 및 백신의 효능 검증, 무증상감염자 선별을 위한 역학조사를 위해 필요한 신속하고 간편한 현장형 진단기술의 개발은 우리가 살고 있는 ‘감염병의 시대’에 반드시 해결해야 할 가장 시급한 문제이다.

|

참고문헌 |

Gitman et al., (2021) Laboratory Diagnosis of SARS-CoV-2 Pneumonia, Diagnostics 11(7), 1270.

Kevadiya et al., (2021) Diagnostics for SARS-CoV-2 infections, Nature Materials 20: 593-605.

Kim et al., (2020) Diagnostic Techniquies for SARS-CoV-2 Detection

Journal of Life Science, 30(8): 731-741.

Mardian et al., (2021) Review of Current COVID-19 Diagnostics and Opportunities for Further Development, Frontiers in Medicine 615099.

Singh et al., (2021) A comprehensive review on current COVID-19 detection methods: From lab care to Point of care diagnosis, Sensors International 100119.

가. 모델동물(마우스)을 중심으로

(1) 개발 성과

(가) COVID-19 치료제․백신 개발의 배경 및 필요성

COVID-19는 2019년 12월 최초 감염이 보고된 이후, 전 세계적으로 확진자와 사망자 수가 증가하여 WHO에 의해 ‘세계적 대유행(Pandemic)’으로 선포되었다.

2021년 3월 기준, 코로나19 바이러스 퇴치를 위한 글로벌 치료제․백신 개발 임상시험은 총 1,613건에 달한다. 치료제․백신 개발을 위한 핵심 단계 중 하나가 전임상 연구이다. 감염병 전임상 연구에는 사람을 대신할 수 있는 감염 모델동물 확보, 감염증 증상 및 병리 분석기술 및 감염병 연구가 가능한 생물안전시설의 확보 등의 감염병 대응 전임상시험 인프라 구축이 필수적이다. 이를 통해 신속한 감염병 치료제․백신 후보물질의 효능평가가 가능해진다.

(나) 주요 대응 성과

① COVID-19 모델동물 개발 및 확보

㉮ hACE2 형질전환 마우스 모델

COVID-19 바이러스(SARS-CoV-2)는 ACE2 수용체를 통해서 감염된다. 실험동물로 가장 많이 사용되는 마우스는 사람 hACE2와 다른 ACE2를 갖고 있어서 COVID-19에 감염이 되지 않는다.

(재)국가마우스표현형분석사업단(KMPC: Korea Mouse Phenotyping Center)에서는 유전자편집 기술을 이용해서 hACE2를 발현하는 유전자변형마우스 4종(10개 라인)을 개발하여 COVID-19 감염이 가능한 마우스 모델을 확보하였다. SFTPB, CCSP, CAG 라인의 경우는 세계 최초로 개발된 마우스 모델로서 기존의 마우스 모델과는 달리 사람의 COVID-19 감염증의 주요 폐 병변 및 장기별 병변 감수성 증가, 그리고 전 장기에 증상을 보이는 마우스까지 각각의 발현 조직과 발현 양이 달라 치료제 및 백신의 전임상시험에 있어 각 물질의 작용 기전과 특성에 맞는 실험 지원이 가능하다.

㉯ 햄스터 모델(Golden Syrian Hamster)

햄스터는 사람과 유사한 ACE2를 갖고 있어서 별도의 조작 없이 자연적으로 COVID-19 감염이 가능한 모델로서, 폐병변을 보이며 자연 치유되는 모델이다. KMPC에서는 국내 분리 환자의 COVID-19 햄스터 감염모델 시스템을 구축하여, 치료제 및 백신 후보물질의 효능 테스트를 지원하였다.

|

|

자료: 국가마우스표현형분석사업단

[그림 특집3-1] 유전자 편집기술 활용 COVID② COVID-19 치료제 및 백신 효능 검증 플랫폼 구축

㉮ COVID-19 감염병 연구 협력 시스템 구축 및 운용

감염병 전임상시험을 실시하기 위해서는 동물생물안전3등급 연구시설(이하 ABSL-3 시설)이 필수적이다.

KMPC는 국가적으로 시급을 요하는 상황에서 국내 ABSL-3 감염 실험이 가능한 7개 기관(건국대학교, 고려대학교 의과대학, 고려대학교 약학대학, 국제백신연구소, 서울대학교, 서울대 분당병원, 연세대학교 의과대학)과 협력하여 전임상 지원 체계를 구축하였다.

이러한 협력체계를 중심으로 시험물질 선정 및 계약, 모델동물 개발 및 공유, 표준화된 시험법의 운용, 병리 분석의 표준화와 동료심사/평가(peer review) 등을 진행하였다. 시험 기관의 특성에 따라 병리 분석(강원대, 연세의대), 분자영상 분석(분당 서울대 병원), 에어로졸 감염 실험(연세의대), 오믹스 분석(서울대) 등 고급 수요에 대응하는 감염병 전임상 분석 기술도 축적하였다.

㉯ COVID-19 치료제 및 백신 유효성 평가 시험법 확립

KMPC는 협력체계를 구축한 7개 기관과 함께 COVID-19 마우스 모델을 기반으로 치료제․백신 전임상시험 표준 시험법을 확립하였다.

모델동물에 SARS-CoV-2를 감염시킨 후 체온, 체중, 장기 무게 변화와 생존율을 측정하고, 주요 장기 조직의 병리 분석을 시행하였다. 감염 후 조직에서 바이러스 역가와 중화항체가도 측정하였다. 기관별로 차이가 없도록 표준화된 프로토콜을 기반으로 ABSL-3 협력 기관에서 동일한 방법으로 연구를 수행하였다.

㉰ 전임상시험 신청 시스템 및 전임상시험 프로세스 구축

효율적인 후보물질 테스트 신청 접수를 위하여 온라인 기반 전임상시험 신청 시스템을 개설하여, 언제나 COVID-19 치료제․백신 후보물질의 효능 평가를 신청할 수 있는 환경을 구축 제공하였다.

표준화된 10단계의 전임상시험 표준 프로세스를 구축하여 이에 근거해 후보 물질의 선정과 시험을 진행하여 수요자들이 원하는 선정 및 시험을 효과적이고 신속하게 진행하였다. KMPC에서 구축한 전임상시험 데이터 입력․분석 관리 시스템(LIMS)을 이용하여 각 시험의 결과를 전산으로 확보하여 비교 분석이 가능한 연구환경을 구성하였다. 시험 후 병리분석, 결과 논의 미팅을 거쳐서 객관화된 연구 결과를 의뢰기관에 제공하였다. 비대면 시대에 맞추어서 효율적이고 합리적인 온라인 기반 전임상시험 전체 프로세스의 공정 관리가 가능하게 되었다.

|

|

자료: 국가마우스표현형분석사업단

[그림 특집3-2] COVID

③ 치료제 및 백신 후보물질 전임상시험

2020년 과학기술정보통신부의 COVID-19 감염병 치료제․백신 비임상시험 인프라 구축 및 활용 과제를 통하여 전체 128건의 치료제․백신 후보 물질이 전임상시험을 신청하였다. 신청 건에서 중복신청을 제외한 101건 중 총 32건의 물질이 선정되어 물질의 유효성 평가가 이루어졌다.

효능 평가 선정 물질 32건은 치료제 26건, 백신 6건으로 구성되었다. 치료제 지원 물질의 작용 기전으로는 항바이러스와 항체치료제가 18건, 염증과 면역억제 기전 치료제가 7건으로 그 다음을 차지했다. 백신 지원 물질을 살펴보면 재조합 백신 3건, 바이러스 벡터 백신 1건, DNA 백신 1건, 기타 1건으로 재조합 백신의 비율이 높게 나타났다.

32건의 선정 물질 전임상시험에서는 치료제 5건, 백신 2건의 총 7건이 효능이 있는 것으로 평가되었다. 효능이 있는 것으로 평가된 한 백신 후보 물질 A의 경우, 바이러스 비감염 대조군에 비하여 SARS-CoV-2 바이러스 감염군 마우스의 체중은 약 15% 감소한 반면, 백신투여군은 유의미한 체중감소, 활동성의 감소가 전혀 관찰되지 않았다.

|

|

자료: 국가마우스표현형분석사업단

[그림 특집3-3] 과학기술통신부 지원 COVID

생존율 역시 백신투여 3군에서 100%의 생존율을 보였다. 중화항체가의 경우 저농도 보다 고농도 백신투여군이 10배 이상의 항체가 형성됨을 보였고 고농도 백신투여군의 경우 바이러스 접종 이후 중화항체가의 형성이 계속 늘어나는 양상을 보였다. 폐의 경우, 바이러스 감염군에 비해 백신투여군에서 COVID-19 마우스 모델에서 특징적으로 관찰되는 염증세포의 침윤(浸潤), 부종, 모세혈관의 확장에서 유의한 병변 감소 혹은 예방 효과가 관찰되었다.

효능이 있는 것으로 평가된 백신 후보 물질 B의 경우, 바이러스 비감염 대조군에 비하여 SARS-CoV-2 바이러스 감염군 마우스의 체중은 약 20% 감소한 반면, 백신투여군은 감염 5일 후 체중이 회복되고, 폐사한 개체가 없었다. 중화항체가의 경우도 백신 1회 접종군에 비해 백신 2회 접종군에서 2배 이상 높은 수치를 나타내었으며, 접종 14일 후에 비해 접종 25일 후에 확보한 혈청에서의 중화항체가가 더 높은 것이 확인되었다.

④ 감염병 대응 전임상시험 정보 활용 기반 구축

㉮ COVID-19 전임상시험 데이터 입력․분석 관리 플랫폼 구축

COVID-19 관련 기관별 연구가 활성화됨에 따라 다기관 실험실 데이터 관리의 필요성이 증대되었다. 따라서 KMPC에서는 실험데이터의 전사적 공유가 가능한 자동화된 전임상 데이터 입력․분석 온라인 관리 시스템(LIMS: Laboratory Information Management System)을 구축하였다. 수행된 모든 전임상시험 결과는 LIMS에 입력․관리되고 데이터베이스화되어 향후 국내 연구진들이 활용할 수 있는 기반을 마련하였다.

|

|

자료: 국가마우스표현형분석사업단

[그림 특집3-4] COVID-19 전임상시험 데이터 관리 분석시스템(LIMS)

요약하면, KMPC에서는 COVID-19 대응 전임상시험을 위해 모델동물의 개발, 감염병 연구 협력 시스템 구축 및 시설 지원, 전임상시험 시험법 확립과 전임상시험 프로세스 구축을 통한 전임상시험 지원 인프라를 확립한 것이다. 이를 통해 치료제․백신 후보 물질의 신속한 스크리닝를 수행하였고, 유효성을 보인 물질이 약물 개발의 다음 단계로 진행되도록 하여 치료제․백신 개발 및 상용화에 기여하였다.

(2) 향후과제: 포스트 코로나 시대의 대비

이번 COVID-19 사태는 신속한 감염병 대응을 위한 감염 동물 모델 및 ABSL-3 시설과 같은 인프라에 대한 지속적인 지원과 육성이 필요하다는 사실을 여실히 드러냈다.

(가) 신변종 감염병 대응 전임상시험 지원 시스템 구축 지원

감염병 치료제․백신 개발의 지속적인 수요와 신변종 감염병 도래 가능성을 고려할 때, 치료제․백신의 신속하고 효과적인 유효성 평가를 위한 감염 동물 모델 개발과 ABSL-3 시설을 포함한 전임상시험 인프라 구축에 대한 지속적인 지원은 매우 중요하다. 아울러 감염병 혹은 전임상시험 효능 평가 분야와 관련된 전문 인력의 양성도 필요하다.

(나) 축적된 감염병 전임상시험 자료 데이터베이스화 및 빅데이터 활용

현재 KMPC에서 진행 중인 전임상 데이터 구축사업을 통해 COVID-19 바이러스 기초연구와 변종 바이러스(SARS-CoV-X)를 대비하기 위한 연구에 다양한 오믹스 분석, 조직병리 분석, 생체 분자영상 분석기술 등을 이용할 수 있다.

COVID-19를 비롯한 감염병의 기전 및 생체 내에서 감염 후 일어나는 다양한 현상을 분석하고 이해하기 위하여 기초연구 데이터를 수집하고 데이터베이스를 구축하는 일은 감염병에 대한 이해와 예측, 감염병의 신속한 진단과 치료제 및 백신 개발에 중요하다. 따라서 감염병 연구결과뿐 아니라 후보 물질/개발 정보와 전임상시험의 후보물질 스크리닝 프로세스에 대한 과정정보의 데이터베이스화가 또한 필요하다. 나아가 연구자 또는 수요자에게 열람 가능한 형태로 데이터를 가공하여 감염병 연구에 의미 있는 빅데이터로 활용하는 정보 인프라 구축이 병행되어야 한다.

나. 모델동물(영장류)을 중심으로

(1) 대응 성과

선진국에서는 국가적 공중보건 비상사태를 초래할 수 있는 신․변종 감염병의 창궐 시 신속하고 현실적이며 전략적인 선제적 대응이 가능한 영장류를 기반으로 한 감염병 연구 인프라를 모두 보유하고 있다.

특히 미국에서는 NIH 뿐만 아니라 정부 지원을 받는 국가영장류센터 7개가 존재한다. 이들은 코로나19 팬데믹 전부터 국가 보건을 위협하는 위기 발생 시에 영장류 감염병 모델 개발을 신속하게 진행하여 면역․병리 메커니즘 및 치료․백신 관련 과학적 핵심 정보를 확보하는 모습을 보여 왔다. 2015년 에볼라의 위협과 2016년 지카 바이러스의 대응이 그 예라고 할 수 있다.

대한민국의 경우 2015년 국내에서 발생한 메르스 사태에서 39명의 사망자, 9조 원가량의 경제적 손실 및 사회적 불안이 발생함으로써 감염병에 대한 선제적 대응이 실패할 경우 국민 건강은 물론 막대한 사회적 비용이 발생한다는 것을 경험하였다.

대한민국은 선진국과 비교했을 때 치료제와 백신 승인을 위한 기초 실험에서 임상시험까지의 긴 파이프라인 중 영장류 전임상 테스트 부분이 결여되어 있었다. 하지만 2015년 한국생명공학연구원 오창분원에 영장류 감염 실험이 가능한 생물안전 3등급 시설이 만들어진 이후 2018년에 국가 재난형 신변종 감염을 대비하기 위한 맞춤형 영장류감염모델 개발 및 산․학․연․관 활용 기술 개발을 위한 사업이 착수되었다.

|

|

자료: KRIBB Focus 8th.

[그림 특집3-5] 국가 재난형 감염병 발생 대비 맞춤형 영장류 모델 개발 및 활용 추진 전략

(나) 코로나19 영장류 감염모델 개발

코로나19 감염을 테스트 해야 할 유망한 약물들과 백신 후보물질의 유효성 검증을 위해 영장류 감염모델 개발이 전 세계적으로 신속하게 이루어졌다. 실제 2020년부터 신속하게 승인된 약물과 백신들 모두 영장류 실험을 거친 사실만으로 초기 영장류 모델링의 중요성을 알 수 있다. WHO R&D 블루프린트에서도 코로나19의 약물 테스트에서 영장류 사용이 의무사항으로 되어 있으며 국내 식약처의 경우에도 면역 후 공격 시험에서 현재까지 영장류가 가장 적절한 동물종으로 평가된다고 백신 개발 상담사례집에서 밝히고 있다.

코로나19 대유행이 가장 먼저 일어난 중국의 경우 비록 동료 심사 평가가 없는 인터넷 논문 형태이지만 전 세계적으로 가장 먼저 영장류 감염모델을 신속하게 제작하고 결과를 발표하였다.

유럽의 경우는 사스와 메르스 등의 코로나 영장류 모델을 항상 선두적으로 발표하였던 네덜란드 연구팀이 영장류 코로나 감염모델 비교 결과를 사이언스에 발표하였다. 미국도 거의 동시에 정부 기관인 NIH 주도로 코로나19 영장류 감염 모델 결과를 네이처에 발표하였다.

그 외에도 영국과 미국 7개의 국가영장류센터들은 각각 자신들만의 가설로 2020년 후반과 2021년 초반까지 코로나19 영장류 감염모델 결과를 속속 감염 전문 논문들에 발표하였다. 모델마다 약간의 차이가 있지만 이들의 결과는 향후 치료제와 백신 후보물질의 유효성 검증 연구에 사용될 영장류 모델의 기초 데이터를 제공하였다.

국내에서는 유일하게 한국생명공학연구원(이하 생명연)에서 게잡이 원숭이와 붉은털 원숭이를 동시에 모델링하여 기존의 감염 양상뿐만 아니라 세계 최초로 인간 환자의 혈관염과 유사한 병리적 소견과 함께 일시적인 면역세포의 감소를 미국 감염학지에 발표하였으며 이는 표지논문으로 선정되었다. 코로나19 감염 모델의 발표는 세계적으로 중국, 네덜란드, 미국에 이어서 네 번째였다.

(다) 국내 코로나19 영장류 감염모델 기반 치료제 및 백신 개발 지원

① 개요

우리나라는 이미 구축된 코로나19 감염 영장류 모델을 활용하여 효능평가 체계를 구축하고 이를 통해 치료제와 백신개발을 지원하는 것을 목표로 삼고 있다. 세부적으로는 영장류를 기반으로 하는 치료제와 약동력 분석을 원하는 기업을 지원하였고 백신의 경우에는 후보물질이 감염 전에 보이는 면역원성 분석과 더불어 감염 후 코로나19의 바이러스를 효과적으로 제어하는지에 대한 효능평가를 지원하였다.

또한 의료 현장에서 이슈가 되지만 인간에게서 확인할 수 없는 조건을 실험 디자인하여 임상에서 적용할 수 있는 정보를 획득하는데 노력하였다. 마지막으로 위험한 감염체에 대한 다양한 분석의 니즈가 요구되는 바 이를 가능하게 하기 위한 생물안전시설의 최적화를 수행하였다.

② 코로나19 동물모델 시험 대상 선정위원회 운영

영장류 코로나19 감염모델이 개발된 이후에 국내 기업, 대학 및 연구소의 치료제 및 백신의 유효성 검증 수요에 대응하기 위해 이들을 대상으로 수요 조사를 실시하였다. 생명연 감염병연구센터에서 수시로 접수하였으며 우선 협의 대상자를 선정하였다. 선정위원회의 경우 식약처(치료제 및 백신 분과), 감염내과 전문의, 바이러스 전문가, 영장류 감염모델 지원 실무진들로 구성하여 활용 적절성, 중요성, 시급성 등 평가 지표별 검토 및 선정 평가를 실시하였다. 패스트트랙(fast-track)에 적합한 후보물질 선정이 목표이기 때문에 바로 임상에 적용할 수 있는 가능성 높은 치료제 및 백신 선정에 주안점을 두었다.

우선 협의 대상자가 선정되면 생명연은 세부 시험 방법을 협의하여 조율하였고 최종 합의한 동물실험 계획서를 선정위원회에서 최종 심의하였다. ‘영장류 기반 COVID-19 감염모델 활용사업’ 개시 전부터 운영해 온 선정위원회를 전문화하여 총 9차에 걸쳐 133개의 수요 조사를 접수하였고 이 중 14건이 예비 선정되었다. 지원 업체별로 심화 논의 후 최종 10개의 치료제 및 백신의 후보물질 지원을 결정하였다.

③ 코로나19 치료제와 백신의 전임상 테스트 및 성과

㉮ 생명연 코로나19 영장류 감염모델 지원 평가 항목

치료제의 경우에는 감염 후 치료제 투여의 효과를 확인하였다. 백신의 경우 감염 전 백신 투여 후에 일어나는 면역반응을 측정하였고 특별히 바이러스를 중화하는 정도를 확인할 수 있는 중화항체 형성 분석을 실시하였다. 감염 동물에서는 공통적으로 감염 후 체온, 체중, 호흡률 등의 임상 증상 분석과 swab 샘플링을 통한 상부 및 하부 호흡기계에서 바이러스 역가 및 혈액학적 분석을 수행하였다. 추가 분석을 원할 경우 조직학적 분석 및 혈청학적 분석이 추가되었다.

㉯ 생명연 코로나19 영장류 감염모델 지원 현황 및 성과

최종 지원하는 10개의 후보물질 중에 치료제는 총 4건으로 전체 건수의 36%, 백신은 총 4건으로 전체 건수의 36%, 약동학(pharmacokinetics)의 경우 전체 건수의 27%를 차지하였다.

치료제는 항체 치료제 2건과 약물 재창출 2건이 선정되었다. 백신은 DNA 백신 2건, 서브유닛 백신 1건, 바이러스벡터 기반의 백신이 선정되었다. 약동학은 약물 재창출 2건이 선정되었다. 이 중 영장류 결과를 토대로 치료제 1건과 백신 3건에서 임상 진입을 하였으며, 유의적인 결과를 얻은 후보물질들 모두는 동료 심사를 통하여 논문화가 진행되었다. 이 중 3건은 과학적 우수성을 입증 받아 세계적인 논문들(Nature Communications, Vaccines, Science Advance)에 게재되었으며 치료제 1건은 실제 조건부 승인 및 상용화가 되었다.

자료: 한국생명공학연구원.

[그림 특집3-6] 한국생명공학연구원 코로나19 영장류 감염모델 실험 지원 항목

(2) 향후 과제

21세기 들어 출현한 신변종 감염병들은 교통수단의 발달과 더불어 국경에 제약을 받지 않고 확산되어 지엽적인 감염에서 팬데믹으로 전 세계를 위협하였다. 선진국은 면역 및 감염 연구를 위해 영장류 기반의 감염시설을 구축해 왔으며, 자국의 보건 위기 때마다 치료제와 백신의 신속한 개발을 위해 이런 감염시설을 효과적으로 사용해 왔다.

이번 코로나19 팬데믹에서 대한민국은 선진국 수준의 코로나19 영장류 모델 개발을 성공하였고 이를 기반으로 기업에서 요구하는 치료제와 백신 후보물질들을 과거와 비교할 수 없는 속도로 빠르게 임상시험 진입에 성공시켰다. 이는 새로운 질병으로 인한 국가 공중 보건 비상사태 시 해외에 의존하지 않고 영장류기반의 신속지원이 가능하다는 의미를 가진다.

향후 대한민국이 선진국 수준의 영장류 기반의 인프라를 유지할 필요성에 대해 정부와 산․학․연․병의 관련 기관 간 동의를 통하여 심층적으로 고려해야 할 사항을 다음과 같이 제안한다.

첫째, 영장류를 과거 ‘소부장’의 예시와 같이 전략적으로 관리해야 한다. 이미 전 세계적으로 코로나19 실험용 원숭이의 수요 급증으로 공급 부족이 심화되어 전략물자 차원으로 다루어지고 있다. 특별히 감염에 민감한 반응을 보이는 모델인 게잡이 원숭이, 붉은 털 원숭이의 확보에 신경을 쓰지 않는다면 더 이상 영장류를 기반으로 한 효과적인 감염연구 지원이 불가능하게 된다. 정부에서는 매년 수입이 가능한 원숭이 수와 국내 시설에서 번식해서 감염 연구 지원이 가능한 나이까지 얼마나 확보될 수 있는지 정확하게 파악하고 있어야 한다. 또한 정부는 선진국의 영장류 시설에서 연구에 투입되는 연구용 원숭이의 양적 혹은 질적 분포에 대한 정확한 파악을 통하여 연구목적이 떨어지는 원숭이 종에 대한 연구비 투입을 재고해야 한다.

둘째, 코로나19의 관련 임상 연구와의 연계 강화가 절실하다. 영장류는 다른 전임상 동물 모델과 비교하여 인간의 면역과 상당한 유사성을 가지고 있고 이러한 특징을 기반으로 하여 감염 연구에 특화되어 있는 동물 모델이다. 이러한 이유로 영장류 연구에서는 인간 연구에 사용되는 항체들이 대부분 함께 사용 가능하며, 관련 항체 정보 등이 접근 용이하게 오픈되어 있는 등 인간과의 비교 연구에 지대한 강점을 가지고 있다.

하지만 연구에 있어서 국가적 차원의 후보물질 유효성 지원 사업에 대부분을 집중하게 되면 기본적인 영장류 감염동물모델의 장점을 살리지 못하게 되어 실제 임상의들이 필요한 핵심 정보 등의 선점에 실패하게 된다. 이러한 정보는 다시 후보물질 유효성 검증에서 적용할 수 있기 때문에 선순환을 유도할 수 있다.

예를 들어 폐의 손상을 입었으나 회복 중인 환자를 모사하는 영장류를 이용하여 임상에서 장기적인 호흡기 건강에 대한 기본 모델로 사용이 가능하고 환자에서 얻을 수 없는 장기들의 조직 정보를 쉽게 얻을 수 있다. 또한 사망하지 않는 영장류의 특성과 사망에 이르는 환자와의 비교 연구를 통해 중증으로 넘어가는 의학적 메커니즘을 밝히고 치료에 적용할 수 있는 핵심 정보를 신속하게 얻을 수 있다.

셋째, 다양한 감염병에 대한 영장류 연구 기반 확충이 절실하다. 현재 코로나19 외에도 WHO에서는 댕기, 중증열성혈소판감소증후군과 같은 대한민국을 위협하는 기후변화 감염병 리스트를 이미 발표한 상태이다. 이들에 대한 치료제와 백신에 대해 선제적으로 대비하기 위해 영장류 감염모델 및 관련 연구의 진행이 가능할 수 있도록 국가적으로 전략적 투자가 필요하다. 이러한 다양한 감염병 각각에 대한 영장류 모델 구축 기술이 축적된다면 신종감염병 혹은 재출현의 위험성이 있는 감염병인 Disease X에 대해 언제든지 선제적으로 대응할 수 있다.

가. 바이오 표준 현황

표준(standard)이란 사물의 정도를 정하는 근거나 기준을 말한다. 이러한 기준 혹은 시험방법이나 양식들은 이해 당사자 간의 합의에 따라 만들어지게 된다. 표준화(standardization)는 실제적이거나 잠재적인 문제들을 주어진 범위 내에서 최적의 수준을 성취할 목적으로, 공통적이고 반복적으로 사용하기 위한 규정을 만드는 활동이다(KS A ISO/IEC Guide 2).

일반적으로 표준은 ‘국제표준’, ‘국가표준’ 및 ‘단체표준’으로 나뉘는데, ‘국제표준’은 국가를 대표하는 표준화 단체로 구성된 표준화 기관인 ISO, IEC 또는 국제적으로 공인된 전문분야별 표준화 기관에 의해 채택되어 공개되는 표준을 말한다.

우리나라의 ‘국가표준’인 한국산업표준(KS: Korean Industrial Standards)은 국가 사회의 모든 분야에서 정확성, 합리성 및 국제성을 높이기 위하여 국가가 공인한 과학적, 기술적 공공기준으로, 산업표준, 측정표준, 참조표준 등 ‘국가표준기본법’에서 규정하는 모든 표준을 말한다. ‘단체표준’이란 산업표준화와 관련된 단체 중 산업통상자원부령으로 정하는 단체가 공공의 안전성 확보, 소비자 보호 및 구성원들의 편의를 도모하기 위하여 특정의 전문분야에 적용되는 기호․용어․성능․절차․방법․기술 등에 대해 제정한 표준을 말한다. 이런 표준들은 기계, 전기, 화학 등 다양한 분야를 아우르면서 생산 현장, 건설 현장 및 시험, 연구 분야 등 산업 전반에 걸쳐 활용되고 있다.

바이오표준의 경우 구체적이고 명확한 정의나 범위가 특정되어 있지는 않지만, 바이오제품, 바이오기술 및 서비스와 관련된 표준으로 이해할 수 있다. 특히 제약, 의료, 생체유래 제품 및 서비스(비타민, 호르몬, 항체, 유전자 등) 등을 대상으로 하는 표준들로 그 범위를 구분할 수 있을 것이다.

최근 빠르게 성장한 바이오산업 분야는 기술집약적 산업의 특성으로 인해 기술의 연구개발과 활용이 우선시되어 해당 기술이 관련 분야 전반에 선제적으로 보급되었다. 때문에 바이오기술과 제품의 경우는 표준개발 이전에 국가별 허가 규정이 먼저 공표되고 활용되었다. 이러한 기술 활용에 대한 우선적 관심으로 바이오표준은 전문가들에게 적은 관심을 받게 되고 그 중요도도 상대적으로 낮게 평가되어 왔다.

그러나 최근 바이오 분야의 표준은 산업계의 수요를 바탕으로 의료체계, 의료기기 및 바이오기술 분야를 중심으로 조직화되어 빠르게 활성화되고 있다. 또한 우리나라 표준 전반을 담당하고 있는 국가기술표준원의 4차 산업혁명시대 국제표준화 선점전략 중 혁신산업 10개 분야3)에 바이오․헬스 분야가 포함되는 등 바이오 표준에 대한 국가적 관심도 증가하고 있어 다행스럽다.

나. 바이오 표준화 조직

산업통상자원부 국가기술표준원에서 산업표준화법에 따라 총괄 관리되던 국내의 산업표준은 2008년 민간 표준개발협력기관(COSD: Co-operating Organization for Standards Development)이 출범됨에 따라 민간에서 실질적인 표준에 대한 제․개정 등의 운영을 수행하게 되었다. 이와 더불어 관련분야 전문가로 구성되어 표준을 검토하는 전문위원회4)의 구조를 국제표준화기구(ISO, IEC)의 기술위원회(TC: Technical Committee)와 같은 형태로 개편하였다.

자료: 저자 작성.

[그림 특집4-1] 우리나라의 표준관리 구조

또한 2015년 범부처 참여형 국가표준 체계가 개편되면서 국가기술표준원에서 전담하던 분야별 표준개발 운영 업무의 일부가 소관부처로 이관하였다. 이에 따라 바이오표준 분야 중 의료제품(의료기기 등)과 관련된 일부 분야가 식품의약품안전처로 이관되었고, 바이오표준의 전문위원회는 국가기술표준원과 식품의약품안전처가 분리하여 관리하는 구조를 갖게 되었다.

[표 특집4-1] 바이오 표준관리 전문위원회

|

전문위원회 |

관리품목 |

COSD관리 |

관리부처 |

비고 |

|

ISO TC 215 |

보건의료정보 |

한국보건의료정보원 |

국가기술표준원 |

|

|

ISO TC 276 |

바이오기술 |

한국화학융합시험연구원 |

|

|

|

ISO TC 304 WG5 |

감염병 위기대응 |

표준협회 |

|

|

|

IEC TC 62/SC A∼D |

의료용 전기제품 |

대구경북첨단의료산업 진흥재단 |

식품의약품안전처 |

SC별 관리기관 (COSD) 존재 |

|

ISO TC 76, 84, 106, 121, 150, 157, 170, 172(SC7), 173(SC1/SC2/SC6), 194, 198, 210, 212, 249 |

의료제품 |

한국화학융합시험연구원 |

TC별 관리기관 (COSD) 존재 |

이후, 국제적으로 활동하던 많은 바이오분야 표준전문가들은 개별 전문위원회, 담당 COSD 간사기관 및 관련 전문위원 활동을 통해 국내 산업표준 및 국제표준에 대해 대응하게 되었다. 현재 국내에서 바이오 표준을 관리하는 대표적인 전문위원회는 [표 4-1]과 같다.

다. 코로나19 사태와 표준화 활동

2020년 코로나19 사태로 인해 국가별로 제약들이 발생하고 국제적인 이동이 제한됨에 따라 많은 사회적 활동에 타격을 받게 되었다. 표준화 관련 활동 역시 전문가들의 토의와 토론을 기본으로 하고 있어서 기존에 예정되었던 회의들이 잠정 연기되는 등 국내외적인 표준화 활동이 어려워졌다.

국제 표준화 활동도 전반적으로 정체되는 상황을 맞게 되는데, 특히 ISO는 코로나19 사태의 국제상황에 따라 2021년 10월 31일까지 계획된 모든 ISO 거버넌스 및 기술 회의를 가상으로 개최하거나 그 이후로 연기해야 한다고 결정하였다. 그 결과 2020년 2월 1일부터 2021년 10월 3분기 사이에 개최 예정이었던 약 275회의 ISO 회의가 취소되었다. 이에 ISO는 2020년 6월 코로나19 사태로 인한 표준제정 관련 기술 작업의 경우 예외적 조치사항을 두어 계획된 일정이 제약 없이 지속될 수 있도록 6개월간의 작업 활동의 보류를 신청할 수 있도록 조처하였다.

그러나 최근 비대면 회의시스템(화상회의 등)의 보급 및 안정화로 비대면 전문가회의 개최가 활성화되면서 국내 표준화활동이 재개되고 정상화되는 양상을 보인다. 국제회의 역시 코로나19 사태가 장기화하면서 필수적인 안건만을 화상회의로 처리하는 방식에서 기술위원회의 계획에 따라 전문가 기술회의를 개최하는 등 국제 표준화활동도 재개되고 있다.

주목할 만한 점은 코로나19 팬데믹에 대처하고 그 이전으로 복구하기 위해 적용 가능한 표준에 대한 국제 표준화 기구의 관심이 증가하고 있다는 것이다. 이런 상황들은 코로나19 사태에 대응할 수 있는 많은 새로운 표준의 개발, 특히 방역과 관련한 바이오표준들의 개발을 독려하게 되었고, 현재 ISO에서는 다양한 다른 표준들과도 연계되어 개발이 진행되고 있다.5)

라. K-방역 관련 한국의 국제표준 제정–ISO 17822

2020년 12월 2일 우리나라가 국제표준화기구(ISO) TC 212에 제안한 코로나19 등 감염병 진단검사기법이 국제표준(International Standard)6)으로 제정되었다.

해당 표준은 당시 중앙대병원 진단검사의학과 박애자 교수(현 (주)바이오메듀스 연구소장)가 2009년 신종플루가 유행할 때 분자유전학적 접근 방법에 대한 국제표준이 없어 대한민국의 분자유전학적 진단검사에 대한 우수성을 알리고자 최초로 제안한 표준이다. 이 국제표준은 상당한 기간 독일, 미국 등 세계 각국의 국제표준화기구 기술위원들과 긴밀히 협력하여 국제표준화 논의를 성공적으로 이끌어왔으며, 그 결과 2020년 10월에 최종 국제표준안(FDIS) 투표에서 전원 찬성하여 통과된 이후 회원국 간 최종 조율을 거쳐 국제표준으로 등록되었다.

해당 표준은 ‘유전자 증폭방식’의 체외진단검사를 수행하는 검사실의 운영절차 및 방법을 정의한 것으로, 유전자 진단검사를 주로 실시하는 코로나19 진단에서 바로 적용할 수 있고 향후 발생할 수 있는 다양한 감염병 진단검사에도 적용할 수 있다.

이번 국제표준의 제정은 코로나19 등 감염병 진단검사의 정확도 향상에 이바지할 것으로 예상되며 우리나라 감염병 진단제품에 대한 국제 신뢰도를 한층 높여 향후 글로벌 시장을 주도해 나가는 데 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

마. K-방역 표준화 진행

코로나19 팬데믹은 국가별로 다양한 소요를 일으켰고 국가별 다양한 대응이 각기 다른 형태의 결과를 나타내었다. 우수한 진단시스템과 적절한 방역지침 등을 통해 다른 국가와 대비하여 상대적으로 우수한 코로나19 사태의 대응을 보였던 한국의 상황은 국제적으로도 인정을 받게 되었다(미국 FDA Report 등).

산업통상자원부는 제6차 비상경제 중앙대책본부 회의(2020.6.11.)에서 ‘K-방역모델’을 세계의 표준으로 만들기 위한 범정부 차원의 로드맵을 확정하였다고 밝혔다. 로드맵은 ‘① 검사․확진→② 역학․추적→③ 격리․치료’로 이어지는 3T(Test-Trace-Treat)를 ‘K-방역모델’로 체계화하였고 18종의 국제표준을 ISO 등 국제표준화기구에 제안하는 방향으로 추진되고 있다.

[표 특집4-2] K-방역 3T(Test-Trace-Treat) 국제표준화 분야(18종)

|

① 검사․확진(Test) : 6종 |

② 역학․추적(Trace) : 4종 |

③ 격리․치료(Treat) : 8종 |

|

◦ 감염병 진단기법 : 2종 - 유전자 증폭기반 진단기법(RT-PCR) - 진단기법 관련 시약․장비 및 테스트 방법 등 ◦ 선별진료소 운영시스템 : 4종 - 자동차 이동형(Drive Thru) 선별진료소 운영 절차 - 도보 이동형(Walk Thru) 선별진료소 운영 절차 등 |

◦ 모바일 자가진단․격리관리 앱(App) 요구사항 ◦ 역학조사 지원시스템 기능 및 개인정보 보호 ◦ 자가진단․문진 결과와 전자의무기록(EMR) 연동 방법 등 |

◦ 감염병 생활치료센터 운영 표준모형 ◦ 개인위생 관리 및 사회적 거리두기 운영 지침 ◦ 취약계층 필수 사회복지서비스 및 의료지원 ◦ 감염병 교차감염 차단을 위한 지침 등 |

국제표준 ISO 17822의 제정은 2020년 6월 정부가 발표한 ‘K-방역 3T(Test-Trace-Treat) 국제표준화 추진전략’ 이후, K-방역모델 국제표준화에 성공한 첫 사례라는 점에서 의의가 있다. 이후 우리나라 주도로 국제표준화기구인 ISO에 팬데믹 대응 국제표준화를 전담하여 추진하기 위한 작업반(WG: Working Group)7)을 신설하게 된다.

작업반은 ISO의 보건경영 분야 기술위원회(ISO/TC 304) 내에 설치되었으며, 국내전문가가 의장(convener, 대구경북첨단의료산업진흥재단 김종원 센터장)을 맡아 국제표준화 작업을 이끌고 있다. 작업반 신설과 더불어, 성균관대 안선주 교수를 중심으로 2020년 6월 초에 제안된 ‘도보 이동형(Walk-Thru) 선별진료소 표준 운영 절차’가 3개월여의 국제투표를 거쳐 신규작업표준안(NP: New work item Proposal)으로 채택되었다. 앞으로도 지속적인 K-방역 표준의 국제표준화가 해당 작업반을 통해 진행될 것으로 기대된다.

바. K-방역 표준화의 향후 과제

K-방역 표준 국제화의 의의는 전 세계적으로 코로나19 팬데믹 대응에 즉시 활용할 수 있는 국제표준을 제정해 국제 사회에 이바지하였다는 점이다. 또한 K-방역모델의 국제표준화를 통해 표준의 수용국에서 표준의 개발국으로서 글로벌 리더십을 보여줌으로써 새로운 국제질서를 주도하는 발판을 마련하였다고 볼 수도 있다.

이러한 K-방역 표준화 전략의 성공을 위해서는,

첫째, 개발 표준들에 대한 발 빠른 진행을 도모해야 한다. 최근 중국 등 일부 국가의 표준 제안에 대한 적극성을 고려해 볼 때 충분히 주도권 경쟁에서 밀려날 가능성이 있으므로 국제표준을 적극적으로 제안하여 타 국가보다 앞서서 주도권을 선점해야 할 것이다.

둘째, 바이오 표준전문가 네트워크의 형성과 도움이 필요하다. 바이오 분야의 기술적 지식과 표준 운영 지식을 모두 갖춘 전문가를 찾기 어렵다. 하지만 국제적 표준 네트워크를 형성하고 있는 국내 바이오 표준전문가 그룹의 도움은 K-방역 표준을 빠르게 국제화하는 데 많은 도움이 될 것으로 보인다. 또한 현재 산업통상자원부에서 표준기술력향상사업을 통해 추진하고 있는 K-방역 표준개발 주체들 간의 긴밀한 협력 네트워크도 중요할 것으로 보인다. 이를 위해서는 국가기술표준원이나 산업기술평가관리원과 같은 운영주체가 필요하다.

셋째, 표준개발 및 국제표준 제정에 대한 정부의 지속적 지원이다. 코로나 시대를 고려하지 않더라도 한 개의 국제표준이 정상적으로 제정되기 위해서는 3.5년 이상의 시간이 소요된다. 만약 특정 국가의 이해관계가 문제가 되는 경우, 그 기간은 훨씬 더 증가하는 것이 일반적이다. K-방역의 성공적인 표준화를 위해서는 표준화 제정이 진행되는 동안 정부의 지속적 지원 보장이 필요하다.

넷째, K-방역에 대한 국내표준의 제정이 필요하다. 국제표준의 진행과 함께 상대적으로 더 빠른 속도로 K-방역 운영시스템을 KS 규격으로 제정하여 국내의 K-방역 표준체계를 정립하기를 권장한다. 이렇게 형성된 국내 K-방역 KS 표준체계는 국제표준화의 방향과 지속적으로 비교 검토하면서 향후 K-방역 표준화를 위한 초석으로써 자리잡을 수 있을 것이다.

코로나19 사태는 세계 누구나 처음 겪게 된 상황이다. 이런 상황에서 대응체계에 대한 표준을 국내외적으로 문서화하는 것은 향후 또다시 겪게 될지 모르는 팬데믹 상황을 극복할 수 있는 길잡이 역할을 할 수 있을 것이다. K-방역 표준화의 추진이 그러한 방향을 제시해줄 것으로 기대한다.

가. WHO 코로나19 긴급위원회

2020년 1월 22일∼23일에 ‘새로운 코로나바이러스19 폐렴 긴급위원회’라는 이름으로 최초의 WHO 코로나19 긴급위원회가 개최되었고 당시 557명의 코로나19 환자가 발생한 중국과 함께 1∼2명의 환자가 발생한 일본, 한국, 태국 정부가 각국의 상황을 발표하였다.

2020년 1월 23일 중국은 최대의 명절인 구정에 우한 폐쇄화 이동제한(lockdown)이라는 초유의 조치를 발표하였으나 그 당시만 해도 코로나19의 사람간 전파나 무증상 전파에 대한 정보가 확실치 않아 비상사태가 선포되지는 않았다.

다만 10일 이내에 다시 긴급위원회를 개최하여 상황을 논의하기로 하였고 2차 위원회가 2020년 1월 30일 개최되어 비상사태, 즉 국제적공중보건위기(PHIEIC: Public Health Emergency of International Concern)를 선포하였다. 전 세계적으로 바이러스 전파가 본격화되면서 2020년 1월 30일 당시 7,819명이 실험실 확진되었고 이 중 중국이 7,736명, 중국 외 국가 18개국(한국 4명, 일본 11명, 싱가포르 10명, 태국이 14명, 미국 5명을 포함)에서 83명이 확진되었다. 긴급위원회에 참여한 위원들은 사스나 메르스 때와 비교하여 상당히 빠른 속도로 전 세계적인 전파가 일어나고 있음을 인지하고 중국내 전파를 차단하고 해외로 확산되는 것을 막기 위한 조치를 집중적으로 논의하였다.

이후 WHO 긴급위원회는 국제보건규약(IHR: International Health Regulations)에 의거하여 3개월에 한 번씩 개최되고 있으며 현재까지 8차례의 긴급위원회가 개최되어 WHO와 전 세계 국가들에 필요한 권고사항을 논의하고 발표해왔다.

2021년 7월 14일 개최된 8차 긴급위원회에서는 변이주 확산에 대한 감시와 모니터링, 변이주 검출 실험실 인프라 강화, 저개발국 백신 공급 부족 문제를 해결하기 위한 노력의 필요성, 마스크 착용이나 거리두기 등 개인방역이 지속되어야 한다는 점과 일부 국가에서 추진 중인 백신 접종 증명서에 대한 논의가 진행되었다. 특히 국가간 여행 시 백신 접종 증명서 요구는 WHO가 공식적으로 권고하지 않으나 기본적으로는 WHO가 긴급사용을 승인한 백신을 각국이 인정할 것을 논의하였다.

한국은 2020년 코로나19 발생 초기부터 2월 말부터 3월까지 국내 환자 급증 시기를 포함하여 2021년 7월 현재까지 국내 신규 환자 발생 현황과 분석 자료를 WHO에 신속하게 공유하였다. 아울러 WHO가 코로나19 비상사태를 선포한 1월 30일 이전에 이미 식약처와 코로나19 진단키트 생산회사와의 논의를 거쳐 긴급사용이 승인된 코로나19 유전자 검출키트를 전국적으로 보급하였다.

이로 인해 우리나라는 전 세계 많은 국가 중 완전한 국경 폐쇄나 이동제한(lockdown) 조치 없이 코로나19에 대한 대응을 성공적으로 한 대표적인 국가로 분류되었다. 다만 최근 국내 비수도권 확산과 젊은 연령층에서의 델타 변이주 확산에 의한 4차 유행이 얼마나 또 어떤 규모로 지속될 것인지가 변수로 떠오르고 있다.

나. WHO R&D 블루프린트, 워킹그룹 참여 및 GLOPID-R과의 협력

WHO는 국제보건규약에 의거하여 2020년 1월 30일 비상사태를 선포한 이후 코로나19 관련 백신, 치료제 개발 등 연구개발을 촉진하기 위하여 WHO R&D 블루프린트팀을 가동하기 시작하였고 2월 11∼12일 코로나19 연구개발 로드맵 개발을 위한 연구포럼을 개최하였다. 이 포럼에서는 1) 백신, 2) 치료제, 3) 임상, 4) 바이러스자연사 및 진단, 5) 역학, 6) 감염관리, 7) 동물과 사람 간 감염, 8) 윤리, 9) 사회과학 등 분야에서 워킹그룹을 구성하여 현재까지 운영해 오고 있다.

한국파스퇴르연구소, 국제백신연구소, 한국생명공학연구원, 한국화학연구원 등 국내 감염병 연구기관의 전문가도 이 워킹 그룹 중 백신, 치료제, 임상, 윤리 등 몇 개 분야에 지속적으로 참여하고 있으며, 한국생명공학연구원 감염병연구센터가 주도적으로 참여하고 있는 글로피드-알(GloPID-R:Global Research Collaboration for Infectious Disease Preparedness)이 주관하는 네트워크 미팅에도 적극적으로 참여하고 있다.

WHO R&D 블루프린트팀은 어떤 신종 감염병 병원체가 전세계적인 유행(팬데믹) 또는 지역 내 감염병 유행을 유발할 수 있을지 미리 예측하고 준비해야 백신이나 치료제 등 연구개발 결과를 현장에 적용할 수 있다는 취지로 출범하였다. 이 팀은 EU 중심으로 구성된 감염병 펀더(funder) 국제 네트워크인 GloPID-R과 파트너십을 이루며 운영되고 있다.

한국은 코로나19 위기상황에서 인정된 국제적인 인지도와 아시아 지역 내 지정학적인 조건을 바탕으로 아시아 지역 연구개발을 주도적으로 이끌어 가는 리더십을 발휘하기 위한 과제를 도출하고 수행해 나가야 할 것이다. 이러한 역할을 선도적으로 수행하기 위해 아시아 지역 국가에 지역거점연구센터를 1∼2개 구축하여 운영할 것을 제안한다.

한편 한국파스퇴르연구소는 2020년과 2021년 코로나19 치료제와 백신 개발을 위한 전임상 또는 임상시험을 지원하기 위한 GloPID-R 과제를 수행해 왔으며 향후 다양한 과제가 추가로 GloPID-R 과제로 수행되어 아시아 지역을 포함한 글로벌 연구 네트워킹의 기반으로 활용될 수 있기를 기대한다.

다. 파스퇴르연구소 국제네트워크 참여 현황

한국파스퇴르연구소는 파스퇴르연구소 국제 네트워크의 일원으로 2004년 설립된 이후 프랑스 파스퇴르연구소를 포함 4개 대륙, 25개국에 위치한 32개의 파스퇴르연구소와 협력관계를 유지하고 있다.

특히 2020년 약물재창출 방식으로 코로나19 치료제 후보 4종(나파모스타트, 카모스타트, 시클레소니드, 니클로사마이드)을 발굴하여 국내외에서 임상시험을 진행 중이며 나파모스타트의 해외임상시험 추진을 위해 파스퇴르국제네트워크의 일환인 세네갈의 다카파스퇴르연구소, 그리고 멕시코 국가 연구소, 호주 피터도허티연구소와도 협력하고 있다. 또한 제넥신에서 개발 중인 코로나19 DNA 백신의 전임상시험 및 해외임상시험을 지원하기 위한 GloPID-R 과제도 현재 수행 중이다.

한편 한국파스퇴르연구소 소장은 4개 대륙 25개 국가에 위치한 33개의 파스퇴르연구소 중 아시아 태평양지역에 소재한 10개의 파스퇴르연구소를 대표하는 이사회 위원으로 선출되어 해당 지역의 감염병 연구개발을 선도하는 역할을 수행할 계획이다. 앞서 언급한 GloPID-R 네트워크에서 한국이 아시아 지역에서 리더십을 발휘하는 데도 파스퇴르 국제 네트워크가 활용될 수 있을 것이다.

라. 국내 감염병 연구 국제협력 현황

2015년부터 과학기술정보통신부가 지원해온 한국감염병국제협력연구센터사업(KOICID: Korea International Cooperation for infectious Diseases)은 전세계 15개국의 연구소, 대학, 병원과 연계하여 임상시료 공유, 연구인력 교류, 임상자료 및 정보 공유, 공동 비임상 및 임상연구 등 감염병 국제공동연구를 추진 중이다. 이 사업의 일환으로 감염성물질바이오뱅크를 구축하여 국내 연구자나 관련 기업에게 제공하는 업무도 수행해왔다.

또한 감염병 분야 국제공동연구 네트워크 구축사업(C3BIRD: International Collaboration Center for Capacity Building in Infectious Disease R&D) 또한 국내 3개 병원 컨소시움을 중심으로 아시아 4개국과 연계한 감염병 공동연구와 신진연구자 교육 훈련 등을 추진해왔으며, KOICID 사업의 후속 사업으로 고위험감염병자원확보 국제네트워크 고도화 및 활용사업(INID-K: International Network for Infectious Disease Research and Development of Korea, 2020∼2024)이 진행되고 있다.

이러한 사업을 통해 감염병 진단, 치료제, 백신 개발에 필요한 해외 연구 자원을 확보하여 감염병 대응능력을 강화한다는 목표를 가지고 있으나 나고야의정서 참여국과의 검체 공유를 위해 법적인 제한을 극복하기 위한 노력이 동시에 필요할 것이다.

마. 글로벌 백신 허브화 추진

2021년 5월 21일 한미 정상회의 이후 범정부 ‘글로벌 백신허브화 추진 태스크포(TF)’가 구성되어 백신 개발 관련 연구개발 추진계획 및 10개 과제가 부처별로 추진되고 있으며 특히, 정부는 해외 유수 백신 기업의 투자를 유치하기 위한 세제 혜택 강화 등 투자환경 개선 계획을 발표하였다.

자료: Nature Biotechnology vol.39(2021).

[그림 특집5-1] 코로나19 백신 특허 네트워크 분석

과학기술정보통신부는 백신 원천기술 개발과 바이러스 기초연구 등 백신 생산의 기초역량 강화를 위한 과제를 추진하며, 보건복지부는 한미 글로벌 백신 파트너 전문가 그룹 운영, 백신 허브화 TF 운영, 백신기업 협의체 구성, 백신 생산기반 마련을 위한 기업 지원 및 인프라 구축 등의 계획을 발표하였다.

또한 2021년 6월 말 국내 mRNA 백신 자체 개발을 위한 컨소시움(K-mRNA 컨소시엄)이 한미약품, 에스티팜, GC녹십자를 중심으로 결성되어 2022년까지 국내 mRNA 백신 자체 개발을 위해 7,000억 원 이상의 투자계획을 발표하였다. 이 컨소시엄 운영을 통해 2022년까지 1억 도스의 mRNA 백신 확보, 2023년까지 연 10억 도스 이상의 mRNA 백신 생산 능력을 확보하겠다는 계획이다.

이러한 계획이 실현되기 위해서는 현재 mRNA 백신 개발과 관련된 글로벌 특허 생태계와 국내 자체 기술력 현황에 대한 철저한 분석을 통해 전략적인 연구개발과 생산력 확보 전략이 수립되고 이행되어야 할 것이다.

한국의 글로벌 백신 허브화 목표를 달성하기 위해서는 개발도상국 백신 제조사 네트워크(DCVMN: Developing Country Vaccine Manufacturers’ Network)에 참여하고 있는 베트남, 인도 등 아시아 국가들과의 파트너십을 정립할 필요가 있다. 특히 최근 WHO가 남아공과 RNA 백신 기술이전 컨소시엄 구성과 베트남과도 mRNA 백신 생산을 위한 협력 계획을 발표한 바 있다. 한국도 WHO나 글로벌 회사와의 긴밀한 소통을 통해 한국이 보유하고 있는 기술력과 백신 생산능력이 최대한 활용될 수 있도록 노력해야 한다.

바. 국내 감염병 연구개발 글로벌 이니셔티브

국내 최초로 유치된 국제기구인 국제백신연구소(IVI: International Vaccine Institute)는 스웨덴, 한국, 게이츠재단과 협력하여 베트남, 인도, 한국에서 저가 콜레라 백신을 개발하는 데 성공하였다. 특히 한국기업인 유바이오로직스에서 생산된 유비콜이라는 콜레라 백신이 2015년 WHO 사용승인을 받음으로써 유니세프(UNICEF)를 통해 전 세계 개발도상국에 공급되는 계기가 마련되었다. 최근 코로나19 백신 개발과 관련 IVI는 국내 또는 국외에서 개발되는 다양한 백신의 임상시험을 지원하는 역할도 하고 있다.

국내 백신 제조사 중 코로나19 백신을 개발하고 있는 여러 기업 중 현재 가장 주목을 받고 있는 SK바이오사이언스의 경우 아스트라제네카와 노바박스의 코로나19 백신 글로벌 생산사 중 하나일 뿐 아니라 자체적으로도 코로나19 백신을 생산하고 있으며 이 자체 개발 백신 중 하나는 CEPI(Coalition for Epidemic Preparedness Innovations)가 예산을 지원한 10종의 코로나19 백신 중 하나이다.

국내 바이오기업의 글로벌 시장 진출을 지원하기 위해 2018년 설립된 라이트펀드(RIGHT Fund: Research Investment Global Health Technology Fund)는 한국의 보건복지부가 50%, 게이츠재단이 25%, 국내 기업이 25%의 예산을 각각 지원하고 있으며, 전세계적으로 문제가 되고 있는 주요 감염병의 백신, 치료제, 진단제 개발과 디지털 헬스 연구과제를 지원하고 있다. 라이트펀드가 지원한 과제의 성과가 가시화되어 글로벌 시장에서 실제로 사용될 수 있도록 펀드 규모 확대 등 정부의 적극적인 지원이 필요하다.

사. 감염병 국제협력 향후 발전방향

코로나19 팬데믹 위기에서 한국이 비교적 잘 대응하면서 한국에 대한 국제사회의 평가가 상당히 긍정적인 것은 사실이나 감염병 연구개발네트워크에서는 큰 역할을 하지 못하고 있다.

향후 연구개발 분야에서도 한국의 주도적 역할을 기대한다면 정부는 글로벌 역량을 보유한 민간 전문가를 중심으로 한 국제협력이 이루어지도록 전문가 중심의 산학연관 네트워킹을 추진할 필요가 있다. 또한 현재 진행 중인 INID-K 등 국제협력 사업 이외에 중장기적으로 아시아 지역을 포함한 몇 개 국가에 전략적 해외거점 연구센터를 설립하여 운영할 것을 제안하며 이러한 신규 거점센터 설립 이외에도 이미 가지고 있는 파스퇴르연구소 국제네트워크도 적극 활용할 필요가 있다.

자료: 저자 작성

[그림 특집5-2] 감염병연구개발 추진방향

감염병 유행이 지속되는 동안 백신, 치료제 등 감염병 연구개발의 성과물이 활용되기 위해서는 국가 수준의 노력을 넘어 글로벌 파트너십이 반드시 요구되며 이러한 파트너십은 민관의 긴밀한 협력을 통해 추진되어야 할 것이다. 코로나19 펜데믹은 글로벌 감염병 연구개발 생태계에도 큰 변화를 가져올 것이며 한국도 이러한 변화에 적극적으로 동참해야 한다.

가. 인문사회학적 측면

(1) 포스트 코로나시대, 더 편리한 ‘언택트’ 문화, 더 안전한 ‘콘택트’ 사회로

2019년 말 이후, 전 세계 사람들의 생활은 크게 달라졌다. 이웃 나라로 여행을 가는 일, 학교에 가서 친구들과 수업을 듣는 일, 친한 친구나 가족들과 모여서 식사를 하는 당연한 일상이 하나씩 지워져 나갔다. 언젠가는 지긋지긋한 이 질병(COVID-19, 코로나19)도 인간의 통제 속으로 들어오겠지만, 그 이후에도 우리의 생활은 과거와 같지 않을 것으로 보인다. 우리의 미래는 어떻게 바뀌어갈까. 우리는 어떤 미래에 대비해 나가야 하는 걸까.

(2) 코로나19, ‘완전 종식’은 가능할까

주위에서 “코로나19의 완전 종식이 언제쯤 가능할까?”라는 질문을 자주 받는다. 이와 비슷한 사례는 코로나19와 비교할 수 있는 1918년 인플루엔자 범유행, 즉 ‘스페인 독감’ 사례를 들 수 있을 것이다. 당시 WHO는 지금의 코로나19와 마찬가지로 ‘팬데믹(세계적 대유행)’을 선포했으며, 이 병이 전 세계로 퍼져나가 1,700만∼5,000만 명의 사람이 목숨을 잃었다. 2020년 12월 11일 현재 코로나19의 전 세계 누적 사망자 숫자가 590만 명 정도인 것을 감안하면, 스페인 독감에 의한 피해는 실로 막대하다고 할 수 있다. 스페인 독감은 1917년 말에 발생해 몇 번의 대대적 확산을 반복하다 1919년 4월에 마치 눈 녹듯 소멸했다.

스페인 독감이 어떻게 끝났는지는 아직까지 수수께끼이지만, 유사 형질의 바이러스가 인플루엔자 바이러스의 한 형태로 여전히 유행하고 있다는 점을 고려하면 ① 많은 사람이 죽거나 회복되어 결과적으로 사회 전체 면역력이 올라갔으며 ② 바이러스가 약하게 변이하면서 심각성이 줄어든 점 등이 원인이라는 분석이 많다. 주변의 숙주가 다 죽어 없어지면 안 되니, 바이러스 스스로 치명률을 낮추는 전략을 취했다는 것이다.

이 사례대로라면 코로나19도 앞으로 1∼2년 사이 조용히 종식될 거라고 기대할 만할까. 더 두고 보아야 알 수 있지만 희망적으로 보기는 힘들어 보인다. 현재 유행 중인 질병 중 코로나19와 자주 비교되는 것으로는 ‘인플루엔자(독감)’가 꼽히는데, 스페인 독감과 동종의 바이러스도 인플루엔자의 일종으로 여전히 유행하고 있다. 인플루엔자의 경우 아무리 강력한 변종이 나와도 이것 때문에 외출을 금지하거나, 전 국민의 마스크 착용을 법으로 규정하는 경우는 없는데, 이는 백신과 치료제가 나와 있어 통제가 가능하고, 전염력의 수준이(개개인이 아닌) 사회 전체적으로 볼 때는 대규모 팬데믹으로 빠질 위험은 낮기 때문이다.

그러나 인플루엔자 등의 사례를 두고 ‘코로나19도 백신과 치료제가 보급되기 시작했으니 조만간 인플루엔자처럼 통제 없는 세상이 가능해질 것’이라고 기대하는 건 어렵다는 이야기다. 우선 코로나19는 유례없이 강력한 전염성을 가지고 있으면서도, 동시에 치사율도 인플루엔자보다 대단히 높기 때문이다.

코로나19의 치사율은 의학저널 란셋(LANCET)에서 찾아볼 수 있는데, 코로나와 인플루엔자 간의 치명률을 직접 비교한 대규모 연구 결과8)에 따르면 대략 3배 정도 높은 것으로 나타났으며, 때에 따라 10배까지도 늘어났다.

전파력은 어떨까? 바이러스의 변종도 많고 제각각 이야기가 많아 정확한 비교는 어렵지만 대략 계절성 인플루엔자의 경우 전염력이 1.3(환자 1명이 1.4명에게 전파) 정도인 것에 비해 코로나19는 2.2 정도로 높다.9) 물론 감안해야 할 변수가 있는데, 코로나19가 초기 통제되지 않은 상태에서 급격히 전파된 수치가 포함됐다는 점을 고려해 이보다 감염력이 더 낮다고 볼 수 있고, 무증상자 등을 생각하면 도리어 이보다 훨씬 더 강력한 전파력을 가졌을 것이라고 볼 수도 있다. 이런 점을 두루 생각해 보면 코로나19의 치사율과 전파력은 어쨌든 인플루엔자에 비해 압도적으로 높다고 볼 수 있다. 코로나19는 증세가 심한 환자의 경우 사망에 이를 만큼 강력하지만, 증세가 거의 없는 환자도 많아 주위에 전파 역시 잘 일어나는, 병원체의 양면성을 모두 갖고 있다. 이 상황에서 코로나19 바이러스가 살아남기 위해 스스로 치사율을 낮추는 형태로 변이한다는 건 생각하기 어려운 일이다.

그렇다면 세상은 어떻게 바뀌어 갈까. 물론 우리의 상황은 점차 개선되어 나갈 것이다. 그러나 현재의 ‘통제’에 가까운 불편함이 종식될 수 있을 뿐, 사회 시스템의 변화가 생기는 것을 피할 수는 없어 보인다. 지금은 코로나19를 완전히 종식하기보다, 불편을 감수하며 살아가는 세상으로 넘어가고 있는 ‘전환기’인 셈이다.

(3) 생명과학적 노력이 첫걸음

포스트 코로나 시대를 살기 위한 사회적 흐름은 크게 세 가지다. 첫째는 생명과학과 의학기술 영역에서 지속적으로 백신과 치료약의 개발이 진행될 것이다.

이미 전 지구에 퍼져있는 코로나19의 완전 종식이 어렵다면, 나 자신, 우리 가족, 우리 주변, 조금 더 나아가 우리 사회 전체가 ‘코로나19’에 저항할 수 있도록 면역과 치료능력을 확보해야 한다.

면역 확보와 치료 능력은 감염병에 대응하는 기본적인 역량이다. 이 능력이 없이 팬데믹, 그리고 그 이후의 세상에 효율적으로 대처하는 것은 불가능한 일이다. 기본적인 예방, 치료 능력의 수준이 정해져야 이후에는 다양한 사회 문화적 대응도 이뤄질 수 있으며, 이런 흐름에 부합한 각종 사회적 기술 역시 등장할 것이다.

우선 백신의 등장을 보자. 코로나19가 처음 등장한 것은 2019년 말로, 본격적으로 확산하기 시작한 것은 2020년 초로 볼 수 있다. 그리고 화이자에서 첫 백신이 등장한 것은 2020년 말이다. 기존에 없던 신종 바이러스 백신을 단 1년 사이에 개발해 실용화시킨 것은 세계적으로 유례가 없는 일이다. 이 과정에서 빠른 백신 개발을 위해 과감하게 메신저RNA(mRNA) 방식을 도입한 것은 잘 알려진 이야기다. 코로나19의 전 세계적 유행이 백신 기술의 급진전을 가져온 경우로도 볼 수 있다.

“바이러스는 변종이 생기기 때문에 결국 백신도 효과가 없는 것 아니냐?” 는 이야기도 있지만 변종이 생겨난다고 해서 과학과 의학의 영역에서 할 수 있는 대응을 포기해선 안 된다. 다음 두 가지가 현재로서 예측 가능한 기술이다.

첫째, 여기에 대응할 수 있는 기술적 대안으로서 ① 변형이 거의 일어나지 않는 바이러스의 핵심 부위만을 타깃으로 하는 기술, ② 유전자명령물질(RNA)을 이용해 바이러스의 변이에 즉시 대응하는 약을 만들 수 있는 기술, ③ 바이러스의 변이를 예측할 수 있는 기술 등이 이미 다양하게 존재한다. 인플루엔자 사례를 보면 아예 여러 형태에 모두 대응할 수 있는 복합 백신 형태로 개발하기도 한다. 여기서 더 나아가 새로운 바이러스가 등장할 때마다 발 빠르게 대응할 수 있는 백신 및 치료제 개발법을 확보하는 과정, 백신과 치료약을 지속적으로 접종하고 유통하는 의료시스템의 확보 등이 필요하다.

둘째, 주목받는 차세대 백신 기술도 이미 연구개발에 들어갔다. 화이자나 모더나 백신의 효과를 더욱 높일 수 있도록, 복제 유전자 기법을 통해 1회만 맞아도 효과를 기대할 수 있는 자가증폭RNA(self-amplifying RNA) 백신, 기존 재조합백신의 성능을 한층 높여 코로나19에도 대응할 수 있도록 만드는 아단위단백질(protein subunit) 백신, 바이러스의 표면이나 세포막을 구성하는 특정 단백질 조각(펩타이드, peptide), 다당류 등을 주요 성분으로 하는 백신, 바이러스의 수용체 결합 도메인(RBD)을 분석해 코로나19의 표면 단백질(스파이크단백질)의 일부 형태만 항원으로 제작하는 나노입자(designed protein nanoparticle) 백신 등이 주목받고 있다. 이 백신은 맞춤형 작은 조각으로 만들기 때문에 최소 10배 더 높은 항체반응 유도가 가능한 것으로 알려져 있다.

그러나 무한으로 백신 기술이 좋아져서 결국 코로나19의 완전 종식이 가능해질 것이라는 기대는 현실적으로 무리가 있는데, 어느 경우나 기술적 한계는 있기 때문이다. 인플루엔자의 경우도 불활성화 방식의 백신이 개발되고 십 수 년이 지났지만 여전히 뾰족한 진전이 없는 것을 생각해 본다면, 코로나19 백신도 일정 기술 수준 이상 진보하면 기술적 정체기가 도달할 것은 자명하다. 그 선이 어디에 그어지느냐에 따라 사회적 대응 수준도 결정될 것이다.

(4) ‘언택트’ 넘어 ‘인택트’ 시대

두 번째로 짚어보고 싶은 것이 ‘언택트(untact)10)’, 그리고 ‘인택트(intact)’ 문화의 등장이다.

코로나19로 ‘전 세계적인 고통’을 겪은 사람들이, 앞으로는 과거와는 다른 생활양식을 기본으로 삼는 것을 선호하거나, 혹은 강요받기 때문이다. 이번 사태로 사람들은 전 세계 모든 사람이 ‘질병에 대응하기 위한 사회 시스템’으로 변화하는 과정을 급격하게 경험했다. 이는 분명 좋지 않은 경험이지만, 이 경험으로서 새롭게 알게 된 것들이 적지 않다. 과거엔 불가능할 것만 같았는데, 이번 사태를 계기로 ‘한번 해 보니’ 의외로 편리하고 좋은 것들도 많았다.

예를 들어 과거에는 국제회의를 위해 어쩔 수 없이 전 세계에서 비행기를 타고 모여야 했다. 인터넷 회의 기술은 과거부터 있었지만 공식회의를 이런 것으로 진행하자는 말은 그저 농담처럼 여겨졌었다. 중간에 끊김이 심하고, 회의 진행이 원활하지 않을 수 있다. 또 회의에 참석한 사람들끼리 ‘얼굴을 맞대고’ 서로 친밀감을 쌓기도 어려웠다. 하지만 사람들은 코로나19 이후 어쩔 수 없이 이 시스템을 사용해야 했고, 과거와는 다르게 ‘지금은 의외로 쓸 만하다’는 것을 체감하기 시작했다. 앞으로 코로나19에 대한 통제가 가능해지면 서로 얼굴을 맞대고 진행하는 국제회의는 당연히 지금보다 늘어나겠지만, ‘온라인의 장점’을 체감한 사람들은 여전히 사람들을 만나지 않고 편리하게 회의하는 ‘언택트’ 방식을 선호하게 될 여지가 크다.

재택근무 역시 마찬가지인데, 한편으로는 무의미한 출퇴근이 사라지고, 기업 입장에선 사무공간을 확보하고 운영하는데 많은 비용을 쏟지 않아도 되므로 장점이 크다. 실제로 코로나19가 완전히 종식되더라도 기업들은 재택근무 형태를 버리지 않을 것으로 보인다. 글로벌 워크플레이스 애널리틱스(Global Workplace Analytics)11)는 ‘코로나19 위기가 사라진 후에도 25% 이상의 직원들이 일주일 내내 재택근무 할 것’이라고 예상하기도 했다. 관습적으로 서로 얼굴을 마주 보고 처리하던 업무 중, 많은 것들이 언택트 기반 문화로 넘어가게 되는 것이다.

이는 언젠가 다시 등장할지 모를 새로운 감염병 유행에 능동적으로 대응할 수 있는 기반이기도 하다. 많은 직원이 언택트 기반으로 근무해 왔던 기업이라면, 제2의 코로나, 즉 ‘포스트 코로나’가 찾아와도 업무에 별다른 차질을 겪지 않을 것이다.

요즘 인택트라는 말이 인기를 얻고 있다. 언택트에서 다양한 기술력을 적용해 보다 능동적으로 상호작용을 할 수 있는 경우를 뜻한다. 전자회의를 한다고 가정하면, 지금까지는 얼굴과 회의자료 정도를 들여다보는 경우인데, 인택트의 경우 여러 대의 모니터와 촬영장비를 이용해 서로 메시지를 주고받거나 자료를 활용하는데 불편함을 크게 줄이는 등의 기술이 포함된다.

이 기술은 크게 4단계로 구분하는데, 1세대는 이동전화로 통화하고 이메일로 자료를 주고받는 형태, 2세대는 인터넷 화상전화(VoIP) 형태이며, 3세대는 각각의 컴퓨터 또는 스마트폰에 관련 앱을 설치해 이를 이용해 소통하는 ‘클라우드’ 방식이다. 4세대부터는 이 기반 위에 인공지능 시스템, 가상 및 증강현실 시스템을 활용할 수 있게 된다.

이런 인택트 상호 소통 시스템은 통합 커뮤니케이션 및 협업(UC&C: Unified Communications and Collaboration )이라고도 하는데, 관련 시장이 급속도로 발전할 것으로 예상되고 있다. 이 시장은 연평균 성장률 7.1%, 2023년까지 483억 달러 규모까지 성장할 것이라는 전망이 많다. 이 예측은 코로나19 팬데믹 시작 이전인 2019년 나온 것이므로, 훨씬 더 가파른 상승이 예상된다.

유사한 분야로 ‘원격의료’ 발전도 기대되고 있다. 환자를 직접 눈으로 보고, 손으로 만져보며 진료하길 원하는 의료진들은 원격의료의 도입을 반대하는 경우가 많은데, 이미 시대의 흐름은 빠르게 원격의료를 향해 가고 있어 이런 부작용을 최소화하려는 노력은 필수적이다.

여기에 ‘원격교육 시스템’도 한층 더 발전할 것이다. 현재 코로나19 확산으로 세계적으로 온라인 원격교육 장려 및 지원하고 있으나 관련 시스템은 아직 불편함을 낳고 있다. 그러나 “온라인 수업을 해 보니 장점도 있다.”는 평가도 있어 팬데믹이 종료되더라도 사실상 온라인 수업의 비율은 점점 늘어날 것이다.

(5) 더 안전한 콘택트 기술 주목

세 번째로 꼽을 수 있는 것이 안전한 콘택트 문화다.

언텍트가 아닌 ‘콘택트’ 상황, 즉 서로 대면하여 업무를 처리하거나 여가를 갖는 것이 완전히 사라질 수 없으며 바람직하지도 않다. 이 상황을 기술로 해결하려는 노력은 계속해서 등장할 것이다. 서로 만나지 말라는 것이 아니라, 그 과정에서 혹시 일어날지 모를 감염에 대비하는 장치가 지속적으로 늘어날 것으로 보인다.