2023 생명공학백서

- 발행일 2023-12-26

- 출처 과학기술정보통신부

- 담당자 이지현 ( 042-879-8366 / ljih@kribb.re.kr )

- 조회수 10382

-

키워드

#생명공학 #바이오 #동향 #인프라 #법제도

-

첨부파일

-

2023 생명공학백서(PDF-책갈피).pdf

(다운로드 2334회)

바로보기

2023 생명공학백서(PDF-책갈피).pdf

(다운로드 2334회)

바로보기

-

-

차트+

개요

과학기술정보통신부가 열한 번째로 발간하는 이번 생명공학백서는 지난 2년간 우리나라의 변화와 도전과 더불어 세계 주요국의 동향, 관련 제도, 연구개발 성과 등 생명공학 분야의 현황과 향후 방향을 가늠할 수 있는 다양하고 유용한 정보를 담고 있습니다. 특별 주제로 「디지털 시대의 바이오 대전환」을 선정하여 디지털바이오 트렌드와 성공사례 및 발전 전망 등을 집중적으로 살펴보았습니다.

아무쪼록 이번 백서가 생명공학 분야 산학연 전문가들에게는 과거를 돌아보고 앞을 내다볼 수 있는 계기가 되고, 국민들께는 생명공학 기술의 중요성에 공감할 수 있는 좋은 참고서가 되기를 기대합니다.

제 4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지

이용자는 이 공공저작물을 이용할 경우 저작물의 출처표시, 비영리 목적으로만 이용가능하며 저작물의 변경 혹은 2차 저작물 작성을 금지합니다.

<주요 목차>

특 집 : 디지털 시대의 바이오 대전환

제1장 : 생명공학의 변화와 도전

제2장 : 국가 생명공학 육성 정책 및 지표

제3장 : 분야별 연구개발 및 산업 현황

제4장 : 생명공학 관련 법·제도 현황

부록

발간사

| 과학기술이 국가의 안전과 번영을 담보하는 시대, 이른바 팍스 테크니카(Pax Technica) 시대가 도래하였습니다. 바이오는 기술발전, 경제성장 뿐 아니라, 기후변화, 고령화, 감염병, 자원고갈 등 글로벌 난제를 푸는 핵심 열쇠로서 전략적 중요성이 확대되고 있으며, 기술패권 경쟁 및 기술 블록화의 중심으로 대두되고 있습니다. 한편, 유전체 해독 기술이 급격하게 발전하고 유전체·임상 데이터 등이 축적됨에 따라, 바이오와 첨단 디지털 기술의 융합이 가속화되고 있습니다. 바이오에 인공지능, 빅데이터 등의 기술이 활용되면서 신약개발 등 연구와 사업화 과정에 소요되는 시간과 비용이 크게 절감되고 있으며, 과거에는 불가능했던 새로운 기술 개발, 이전에 없었던 산업의 창출이 가능해지고 있습니다. 이러한 바이오 대전환 시대에 어떻게 대응하는가에 따라 바이오 기술과 산업의 ‘새 판’이 조성될 수 있습니다. 2022년 9월, 미국 바이든 행정부가 「국가 생명공학 및 바이오제조 이니셔티브」 행정명령을 발동해 바이오 분야를 반도체, 배터리 수준으로 집중 관리하고 있는 것은 이러한 흐름과 무관하지 않습니다. 우리 정부도 바이오 대전환으로 나타난 새로운 기회를 놓치지 않고 글로벌 기술패권 경쟁에 대응하기 위하여 다양한 정책들을 추진하고 있습니다. 경제·외교·안보적 가치가 높은 12대 국가전략기술 중 하나로 첨단바이오를 선정하여 핵심기술 선점과 기술경쟁력 강화에 힘쓰고 있고, ‘디지털바이오 육성’을 국정과제에 포함하여 추진 중입니다. 바이오 산업을 넥스트 반도체로 육성하기 위한 전략을 마련하고 이를 뒷받침하는 바이오 규제혁신과 인력양성에도 집중적인 노력을 기울이고 있습니다. 바이오가 의료, 환경, 에너지, 농업 등 산업 전반에 적용됨에 따라 바이오경제는 빠르게 성장하고 있습니다. 글로벌 바이오 시장은 자동차, 석유화학, 반도체 산업을 합한 규모와 유사한 수준이며, 글로벌 기업들은 합성생물학 등을 활용한 신시장 창출을 적극적으로 추진하고 있습니다. 우리 바이오산업 규모는 연평균 약 10%의 증가율로 빠르게 성장하고 있으나, 아직은 글로벌 시장 대비 2% 수준의 영세한 규모입니다. 하지만, 최근 한국 바이오기업의 가치가 증가하고 국내 기술에 대한 세계적인 위상도 높아지고 있습니다. 또한, 2023년 식약처 허가를 받은 국내 디지털치료기기 1·2호가 나오는 등 우리의 세계적인 디지털 역량을 기반으로 한 바이오헬스 시장의 성장도 기대되는 상황입니다. 정부는 바이오 대전환, 바이오경제 성장의 흐름에 발맞춰, 집중적인 투자와 합리적인 전략을 통해 바이오가 차세대 성장동력으로서 국민이 기대하는 성과를 달성할 수 있도록 대학, 기업, 연구소 등 혁신주체들과 함께 지속적으로 노력해 나갈 것입니다. 열한 번째로 발간되는 이번 생명공학백서는 지난 2년간 우리나라의 변화와 도전과 더불어 세계 주요국의 동향, 관련 제도, 연구개발 성과 등 생명공학 분야의 현황과 향후 방향을 가늠할 수 있는 다양하고 유용한 정보를 담고 있습니다. 특별 주제로 「디지털 시대의 바이오 대전환」을 선정하여 디지털바이오 트렌드와 성공사례 및 발전 전망 등을 집중적으로 살펴보았습니다. 아무쪼록 이번 백서가 생명공학 분야 산학연 전문가들에게는 과거를 돌아보고 앞을 내다볼 수 있는 계기가 되고, 국민들께는 생명공학 기술의 중요성에 공감할 수 있는 좋은 참고서가 되기를 기대합니다. 끝으로 이번 백서 발간을 위해 수고해 주신 각 분야 전문가 및 관계자 여러분께 감사의 말씀을 드립니다. 2023년 12월 과학기술정보통신부 장관 ㅣ 이종호 | |||

편찬사

| 우리는 팬데믹을 겪으며 많은 일상생활의 변화와 함께 바이오 기술의 중요성도 함께 체감하였습니다. 현재 우리는 고령화, 감염병, 안전한 먹거리 확보 등 글로벌 도전 난제를 해결하고 급속한 디지털 전환에 적극 대응해야 하는 대전환의 시기에 있습니다. 세계 각국은 범용적으로 활용이 가능한 플랫폼 기술을 적극 도입하고, 단일세포 이미징 분석, 유전자 시퀀싱 등의 기반기술과 극저온 전자현미경, 가속기 등의 기반인프라를 구축하여 바이오연구의 질을 높이고, 디지털 기술과의 융합으로 바이오 연구개발 방식의 혁신을 통한 신연구 및 신산업 창출을 지원하고 있습니다. 또한 기술패권과 기술블록화의 본격화에 따라 바이오 기술이 안보의 관점에서 국가전략기술로 중요성을 재인식, 바이오 경제라는 패러다임의 전환을 넘어 지속가능성을 위해 능동적이고 적극적인 자세로 대응하고 있습니다. 우리나라는 선제적인 R&D 투자가 점진적으로 국내 바이오 생태계 전반의 기술력 향상과 기술수출・시장의 확대 등으로 연결되면서 양적・질적으로 성장하고 있으며, 다양한 환경변화 속에서 선택과 집중을 통해 바이오 선도국 진입을 위해 노력하고 있습니다. 또한 기술의 혁신뿐만 아니라 좀 더 장기적인 관점과 안목을 통해 바이오 기술이 사람에게 건강하고 올바르게 활용되어 우리 삶의 질을 높이고자 합니다. 생명공학백서에는 생명공학 분야의 이러한 주요 이슈, 정책추진 현황, 연구개발 및 산업 동향과 전망 등 방대한 생명공학 정보를 체계적으로 종합하여 수록하였습니다. 생명공학 분야의 종합 안내서인 이 백서를 통해 관련 분야 전문가는 물론 일반인들이 조금이나마 서로 소통할 수 있는 자료가 되기를 희망합니다. 다시 한번 2023 생명공학백서 발간을 축하하며, 그동안 수고해 주신 과학기술정보통신부 및 국가생명공학정책연구센터 관계자분들, 그리고 집필에 참여해 주신 모든 전문가분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 감사합니다. 2023년 6월 2023 생명공학백서 편찬위원장 ㅣ 이혜숙 | |||

축하의 글

| 2023년 5월, 한국 정부는 2020년 초부터 시작된 기나긴 코로나19 팬데믹에 대한 사실상의 종식을 선언했습니다. 이 어려운 시기에 국내 바이오기업들은 신속하게 진단키트를 개발해 우리나라를 비롯해 전 세계에 공급해 팬데믹 대응에 크게 기여하였습니다. 코로나19 팬데믹은 엔데믹으로 전환되었지만 넥스트 팬데믹 대응을 위해 새로운 바이오기술을 이용한 진단기기, 백신 및 치료제 개발은 이미 시작되었습니다. 생명공학기술 또는 바이오기술은 코로나19를 계기로 보건안보 차원뿐만 아니라 지속가능한 경제활동을 위해서 필수적인 기술로 자리매김했고 거의 모든 나라들이 바이오기술과 바이오산업을 육성하기 위한 투자를 확대하고 있습니다. 최근 유전자 편집・분석기술 등 바이오기술 분야에서의 중요한 진전이 이루어지면서 헬스케어 분야뿐만 아니라, 경제 및 사회 영역에까지 활발한 변화를 주고 있습니다. 바이오기술과 이를 활용한 제품들이 일상생활과 산업 전반에 깊숙이 자리하는 바이오경제는 IT가 우리의 생활을 혁신적으로 바꿔놓았듯이 미래 생활에 폭넓고 다양하게 기여할 것으로 예상됩니다. 또한, 생명과 건강, 식량, 환경, 에너지 등 인류의 당면과제 해결은 물론이고 IT, NT 등과의 기술 융・복합을 통해 신산업 창출 및 고부가가치를 제공할 전망입니다. 세계적인 전략컨설팅기업들도 미래의 산업과 경제가 바이오기술 혁명으로 큰 변화를 맞이할 것으로 예측하고 있습니다. 맥킨지는 바이오 혁명으로 향후 10∼20년간 연 2조∼4조 달러 규모의 경제적 가치를, 보스톤컨설팅그룹은 2030년까지 합성생물학이 제조산업 글로벌 생산의 1/3에 영향을 미쳐 30조 달러에 달하는 경제적 가치를 창출할 것으로 전망했습니다. 최근 바이오기술 발전과 디지털기술과의 결합은 바이오경제 도래를 더욱 앞당길 것입니다. 이제 우리도 바이오경제 시대를 더욱 적극적으로 준비해야 합니다. 미국, 중국, 유럽, 일본은 우리보다 먼저 바이오경제를 대비한 종합적인 육성정책을 발표하고 추진하고 있습니다. 이번에 발간되는 생명공학백서에는 그간의 생명공학 발자취뿐만 아니라 주요국 및 국내 생명공학 정책을 세부적으로 정리하고 있어 그간의 성과를 평가하고 향후 바이오 육성 방향을 제시하는 종합 안내서로서 국내 바이오 관련 산업계, 연구계 및 정책입안자에게 모두 유용한 자료로 활용될 것으로 생각합니다. 2023 생명공학백서의 발간을 진심으로 축하드리며, 소중한 백서 발간을 위해 애쓰신 관계자 분들과 집필에 참여해 주신 전문가분께 감사드립니다. 2023년 6월 한국바이오협회 회장 ㅣ 고한승 | |||

축하의 글

| 최근 국제사회의 패러다임은 지정학(地政學)적 시대에서 기술 패권이 국제정치를 좌우하는 기정학(技政學, Techno-politics)적 시대로 바뀌고 있습니다. 이러한 흐름에 따라 전 세계는 기술 선도국이 되기 위해 첨단바이오, 6G, AI 반도체, 이차전지 등 ‘게임체인저’가 될 핵심 전략기술 중심으로 경쟁이 가속화되고 있습니다. 특히, 바이오 분야는 AI・빅데이터 등과 융합을 통해 연구・사업화 과정의 시간과 비용이 크게 절감되어 혁신기술 조기 확보가 가능한 ‘바이오 대전환 시대’가 도래하고 있습니다. 이에 따라 연구방식 및 신기술・신산업이 창출되고 있고, 바이오가 가진 한계를 벗어나 전 산업 분야에 전방위적으로 파급되어 혁신을 촉진하고 있습니다. 정부도 바이오헬스 산업을 ‘제2의 반도체 산업’으로 보고, 바이오 경제 시대의 글로벌 국가 경쟁력 확보를 위해 디지털바이오 혁신전략(2022.12), 바이오헬스 신시장 창출 전략(2023.2), 바이오헬스 신산업 규제혁신 방안(2023.3) 등의 정책을 적극 추진하고 있습니다. 이러한 시대적 흐름과 변화에 대응하여 한국생명공학연구원은 바이오 분야에 디지털 역량을 접목하여 연구・사업화 과정의 시간과 비용을 크게 절감하고, 나아가 국가 바이오산업 전반에 공헌할 수 있도록 다양한 역할을 수행하고 있습니다. 첨단・디지털 신약, 디지털 트윈 등 디지털 융・복합 연구를 통해 데이터 기반의 첨단 바이오 전략기술을 확보하고, 국가 R&D에서 생산되는 데이터를 수집・관리해 연구자들이 효율적으로 활용할 수 있도록 ‘국가바이오데이터스테이션(K-BDS)’ 플랫폼을 운영하여 연구데이터를 생산, 공유, 활용하는 선순환 체계를 운영하고 있습니다. 또한, 디지털바이오혁신센터를 설치하여 다양한 기존 연구방식을 데이터 기반으로 속도감 있게 전환하고 있으며, 대표적으로 질환 발생에 대한 빅데이터 기반의 전 주기적 대응을 위한 연구를 추진하고 있습니다. 앞으로 한국생명공학연구원은 국내 유일 바이오 전문 출연연으로서 바이오 분야의 디지털 혁신을 선도할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다. 과학기술정보통신부에서 11번째로 발간하는 2023 생명공학백서는 최근 이슈가 되고 있는 디지털바이오 등 주요 연구 분야에 대한 심층적인 내용과 국가 생명공학 육성 정책, 분야별 연구개발 및 산업 현황, 관련 법과 제도 등을 수록하고 있습니다. 앞으로 생명공학백서가 생명공학 분야 전문가들에게는 다양한 정보를 제공하는 안내서가 되고, 일반 국민들에게는 생명공학에 대한 이해의 폭을 넓히고 인식을 제고하기를 기대합니다. 2023 생명공학백서의 발간을 진심으로 축하드리며, 과학기술정보통신부와 집필에 참여하신 모든 생명공학 전문가분께 감사의 말씀을 전합니다. 감사합니다. 2023년 6월 한국생명공학연구원 원장 ㅣ 김장성 | |||

2021년 주요연구성과(*수정~!) |

국가연구개발 우수성과 100의 ‘생명・해양’분야에 선정된 성과를 기준으로 소개 국가연구개발 우수성과 100의 ‘생명・해양’분야에 선정된 성과를 기준으로 소개 |

생명・해양 분야(26개) !!! | |||

성과명 | 연구자 | 소속기관 | 비고 |

인체장기 재현한 조립형 미니장기 ‘어셈블로이드’ 개발을 통한 조직재생 및 암발생 기작 규명 | 신근유 | 포항공과대학교 | 최우수 |

PCSK9이 LDL-Receptor를 분해하는 기전 규명 : 대사증후군 신치료제 개발 플랫폼 확립 | 김효수 | 서울대학교병원 | 최우수 |

장내 미생물 기반 알코올성 지방간 치료용 핵심 소재 개발 | 고광표 | 서울대학교 | |

고령화 대응 노인성 근감소증 제어 약물 개발 및 기술이전 | 권기선 | 한국생명공학연구원 | |

세계 최초 과수에만 농약 살포가 가능한 지능형 로봇 방제기 개발 | 김국환 | 국립농업과학원 | |

항생제 내성 특성 분석 및 제어기술 개발 | 김미경 | 식품의약품안전평가원 | |

물리적 포만감의 신경과학: 식욕을 조절하는 장-뇌 신호전달 연구 | 김성연 | 서울대학교 | |

국내 최초 개별인정형 여성 갱년기 증상 완화 프로바이오틱스 상용화 성공 | 김윤태 | 한국식품연구원 | |

해양 환경내 잔류성 독성물질의 잠재 독성 예측가능한 생-물리 연계 모델의 개발 | 김종성 | 서울대학교 | |

밀싹의 유용대사체 구명을 통한 건강기능식품 소재 원천기술 개발 | 김현영 | 국립식량과학원 | |

아프리카 토착 소의 유전체 진화 규명 | 김희발 | 서울대학교 | |

대장암 단일세포 분석을 통한 면역항암치료 기전 규명 | 박웅양 | 삼성서울병원 | |

ADC 항암제(DLK1-ADC), 미국 ‘픽시스’사에 글로벌 기술 이전 계약 | 박창식 | ㈜레고켐바이오사이언스 | |

선박운항 시뮬레이터 선박 운동성능 예측용 동역학 모델 개발 | 안성필 | ㈜세이프텍리서치 | |

URI-T, 국산 해저 케이블/파이프라인 매설 로봇 상용화 성공 및 해외시장 진출 쾌거 | 이계홍 | 한국로봇융합연구원 | |

중국 고추 시장 진출을 위한 성공적 R&D 체계 확립 및 해외 시장 확대 개발 | 이도현 | 대일국제종묘 | |

개미산과 이산화탄소만으로 잘 증식하는 대장균 개발 | 이상엽 | 한국과학기술원 | |

국내 자생 수국을 이용한 이너뷰티 건강기능식품의 글로벌 산업화 | 이선희 | 코스맥스바이오㈜ | |

국산 3D 홀로토모그래피・인공지능 기술로 질환 치료제 개발의 새로운 패러다임을 제시하다 | 이성수 | 한국기초과학지원연구원 | |

세계 최초, SUPER 항노화(抗老化) 식품자원의 발굴 및 산업화 | 이성현 | 국립농업과학원 | |

새로운 육종기술 지원을 통한 민간육종기반구축 및 사업화 | 임기병 | 경북대학교 | |

의료용 생분해성 폴리에스터 국산화를 위한 국제인증, 사업화 및 기술 수출 계약 | 전흥재 | 가톨릭대학교 | |

노화된 인간의 피부세포를 다시 젊은 세포로 되돌리는 역노화 원천기술 개발 | 조광현 | 한국과학기술원 | |

브랜드 쌀 원료곡 국산화를 위한 수요자 참여형 벼 품종개발 및 사업화 | 현웅조 | 국립식량과학원 | |

국내최초 선진국 수준의 코로나19 영장류 감염모델 개발 및 산학연 지원 | 홍정주 | 한국생명공학연구원 | |

휴대 가능한 디지털 X-ray 검출기 디자인 기술 개발 및 사업화 | 황강민 | 레이언스 | |

2022년 주요연구성과 |

국가연구개발 우수성과 100의 ‘생명・해양’분야에 선정된 성과를 기준으로 소개 |

생명・해양 분야(24개) | |||

성과명 | 연구자 | 소속기관 | 비고 |

티오레독신 단백질의 냉해 센서 기전규명 및 본 센서를 활용한 내한성 작물품종 개발 | 이상열 | 경상국립대학교 | 최우수 |

마이크로바이옴 대사체 규명을 통한 인체 면역시스템 조절 | 박승범 | 서울대학교 | 최우수 |

환자맞춤형 항혈소판제 용법 증명 | 구본권 | 서울대학교병원 | |

장을 통한 혈액내 포도당 체외 배출용 대사성 질환 신약 타깃 발굴 | 구철룡 | 연세대학교 | |

고콜레스테롤에 의한 대장암 악성화 기전 규명 및 암 전이/재발 진단 기술 개발 | 김남순 | 한국생명공학연구원 | |

신개념 뇌동맥류 수술 시스템 개발 및 동물 실험을 통한 성능 검증 (광섬유가 통합된 이중 내강 구조의 미세유체 장치 개발) | 김준원 | 포항공과대학교 | |

축산 시설에서 발생되는 복합악취 저감을 위한 전자선 기반의 기술 개발 및 기술 이전 | 김태훈 | 한국원자력연구원 | |

종양 후성유전학적 리프로그래밍 기술 개발 | 김필남 | 한국과학기술원 | |

국내 최대 규모의 한국인 장내미생물 빅데이터를 활용한 질환 예측・진단 기술 개발 | 남영도 | 한국식품연구원 | |

냉, 난방 효율이 증진된 시설원예용 하이브리드형 장기성 PO필름 개발 | 박광억 | 일신화학공업㈜ (현 일신하이폴리㈜) | |

CDM기반 바이오헬스 통합 데이터망 기관확장 구축 기술개발 | 박래웅 | 아주대학교 | |

저항성 벼 ‘참동진’ 개발・보급으로 병(病) 피해 확산에 선제 대응 | 박현수 | 국립식량과학원 | |

대변무리이식을 이용한 송아지 설사병 치료 및 생산성 향상 기술 개발 | 배진우 | 경희대학교 | |

예방접종 등록자료 및 건강보험청구자료 연계를 통한 백신 안전성 근거 생성 및 기반 마련 | 신주영 | 성균관대학교 | |

RNA 간섭 기작 기반 작물 감염 바이러스/균 방제 기술 개발 | 신찬석 | 서울대학교 | |

수면무호흡 질환의 유형에 따른 정밀의료를 위한 첫걸음 | 양형채 | 전남대학교 | |

멸종위기 용다시마의 복원 및 양식기술 개발 | 유현일 | 국립수산과학원 | |

세계 최초 “면역 증강용 구제역 백신 플랫폼” 개발하여 수입 구제역 백신 대체와 타 동물감염병 활용 | 이민자 | 농림축산검역본부 | |

식품산업의 반도체 ‘김’의 안정적 생산 기반 확보를 위한 질병 진단법 및 치료제 개발 | 이순정 | 국립수산물품질관리원 | |

심근허혈 정밀진단을 위한 차세대 심자도 시스템 기술 개발 및 기술이전 | 이용호 | 한국표준과학연구원 | |

암 환자의 생존율을 높일 수 있는 혁신적인 맞춤의료 플랫폼 개발 | 이주상 | 성균관대학교 | |

새로운 뇌종양 면역반응 기전 규명을 통한 면역항암 세포치료법 제시 | 이흥규 | 한국과학기술원 | |

차세대 면역세포치료 타깃 유도 자연살해세포 플랫폼 기술 개발 | 조이숙 | 한국생명공학연구원 | |

NK세포치료제 원천기술개발 및 기술이전 | 최인표 | 한국생명공학연구원 | |

바이오 미래유망기술 |

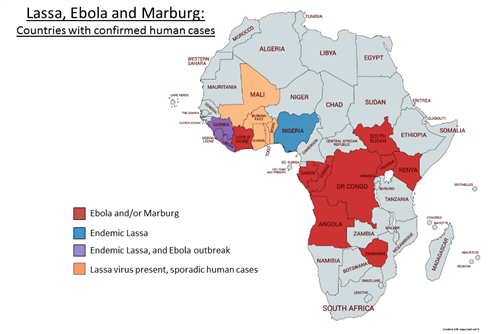

코로나19 팬데믹을 거치면서 생명과학 및 바이오기술은 인류 보편의 건강과 복지를 위한 중요성을 넘어 산업, 안보, 통상 및 공급망 관점에서 국가 생존 차원의 전략으로서의 중요성이 증가하였다. 이를 반영하듯 미국은 국가 바이오기술 및 바이오제조 이니셔티브(National Biotechnology and Biomanufacturing Initiative) 개시를 위한 행정명령 서명을 통해 자국의 이익 장벽을 높여가는 상황이다. 이는 미국이 바이오기술과 같은 필수 산업에 대해 외국의 재료와 생산에 너무 많이 의존해 왔다는 문제의식에서 출발하였다.

이렇듯 미국 등 주요국의 자국 우선주의가 팽배해지는 환경 속에서 만약 우리 고유의 바이오 혁신기술이 없다면 다른 나라의 정책과 전략에 좌지우지되는 상황이 발생할 수 있으며, 이에 대응하기 위해 바이오 혁신기술 확보가 그 어느 때보다 중요하다. 여기서 바이오 혁신기술이란 누구보다 먼저(원천, 파괴형) 개발하거나 다양하게 확장・응용(플랫폼, 통합형)할 수 있는 기술로, 혁신기술은 많은 경우에 원천성과 플랫폼 성격에 모두 해당한다.

따라서 선제적인 바이오 미래유망기술 발굴 연구를 통하여 자국의 기술 장벽을 높여가는 글로벌 환경에서 우리가 확보해야 할 혁신기술을 지속적으로 발굴하고자 한다.

바이오 미래유망기술은 생명현상 연구(생명과학)를 기반으로 향후 5∼10년 이내에 기술적 또는 산업적 실현이 가능하고, 향후 기술적 혁신성, 산업적 혁신성에 대한 파급효과가 높게 전망되는 기술(과학, 현상, 개념 포함)로 정의된다.

- (바이오) 생명현상 연구(생명과학)를 기반으로 과학적 지식의 발견을 촉진, 문제해결 또는 유용제품 생산에 활용할 수 있는,

- (미래) 향후 5∼10년 이내에 기술적 또는 산업적 실현이 가능하고,

- (유망기술) 기술적 혁신성, 산업적 혁신성에 대한 파급효과가 높은 기술

[표] 미래유망기술 파급효과 정의

구분 | 정의 |

기술적 혁신성 | 관련 분야의 기술발전을 혁신하거나 기술적 문제해결에 영향력 발휘 |

산업적 혁신성 | 관련 분야의 산업발전을 혁신하거나 광범위한 경제적 영향력 발휘 |

바이오 미래유망기술 발굴 연구결과는 일반인, 연구자, 정책입안자 관점에서 다양하게 활용 가능할 것으로 기대된다. 또한, 유튜브 동영상 제작 등을 통해 보다 이해하기 편안한 형태로 연구결과를 전달하고자 하며, 심도 있는 전문가 원고를 통해 연구계획서 작성 및 동향 파악에 도움이 될 수 있도록 할 예정이다. 더 나아가 정책적 관점에서는 바이오 R&D 방향 설정 및 전략 수립에 참고할 수 있는 형태로 보완해나갈 계획이다.

바이오 미래유망기술 발굴을 위한 추진 단계 모식도 |

2022년 10대 바이오미래유망기술!!! |

분야 | 이미지 | 주요 내용 | |

플랫폼 바이오 Platform Bio 기초・기반, 플랫폼 생명과학 |

|

• 역동적인 세포 내 현상을 3차원으로 정밀하게 관찰하는 동시에 특정 유전자의 서열을 분석하여 발현량과 위치를 파악하는 기술 • 세포 본연의 형태를 유지한 체 단일세포 수준의 시・공간적 생체분자정보를 제공하여 미지의 생명현상 규명에 활용 | |

|

• 생명체의 전체 게놈 또는 게놈 수준의 대형 DNA를 설계하고, 이를 정확하면서도 신속하게, 대량으로 합성하는 기술 • 의약물질이나 에너지, 소재 생산을 위한 고효율 균주 연구를 가속화 할 수 있고 나아가 건강, 환경, 우주 등의 분야에서 현재 인류가 직면한 기술적 한계를 극복하는 데에 기여 | ||

|

• 유전자편집 도구를 활용하여 후성유전학적 변이를 선택적으로 제어함 으로써 생물체의 기능을 연구하고, 분석하는 기술 • DNA의 절단이나 서열 변화를 일으키지 않아 후대 영향 없이 유전자 발현을 조절함으로써 보다 안전한 유전체 편집이 가능 | ||

레드 바이오 Red Bio 의약품 등 보건의료 |

|

• 의료용 대마 등 정신활성 물질의 유용성분을 기반으로 신경정신질환을 치료하는 의약품 개발과 관련된 기술 • 코로나19 팬데믹으로 사회적 부담이 더욱 가중되고 있는 우울증, 불안, 외상후스트레스장애, 중독, 뇌전증 등 만성・난치성 신경정신질환 극복에 기여 | |

|

• mRNA 기반의 칵테일 백신, 범용 백신, 신규 모달리티를 적용한 백신 등 다양한 병원체에 대한 감염을 방어하는 기술 • 다양한 병원체와 변이 바이러스에 신속하게 대응하여 효과적으로 감염병을 제어하고 더불어 항암과 희귀질환 예방에도 활용 | ||

|

• 세포 소기관인 소포체, 다양한 세포 유래 엑소좀을 활용하여 약물을 목적 세포까지 정확하고 효율적으로 전달하는 기술 • 기존의 리포좀 등 인공적 합성이 아닌 생체 유래 물질 특성상 면역원성이 낮아 안전하고, 세포 표적화가 용이하여 약물 전달체로서 유망 | ||

그린 바이오 Green Bio 식품, 종자 등 바이오농업 |

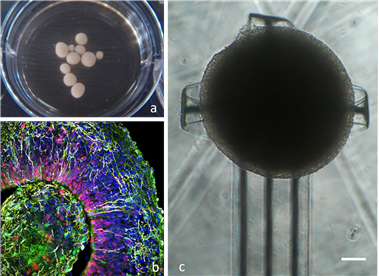

|

• 인간 줄기세포를 동물에 넣어 이식 및 치료 목적으로 인간의 조직이나 장기, 기관을 동물에서 생산하는 기술 • 면역거부 반응이 최소화된 범용 / 맞춤형 이식용 장기를 확보하여 환자에게 제공함으로써 장기수급 불균형 해소 및 난치질환 치료 가능성 제고 | |

|

• 식물의 광합성을 담당하는 기구의 기능을 개선하여 광합성 효율이 향상된 작물 등을 제작하는 기술 • 다양한 식물 종에 도입할 수 있는 범용성을 기반으로 식물이 확보할 수 있는 에너지의 총량을 증가시켜 식량 및 바이오소재 생산 효율을 크게 향상 | ||

화이트 바이오 White Bio 에너지, 소재 등 바이오화학 |

|

• 생분해성 키토산 등으로 이루어진 친환경 나노 입자로 미세 플라스틱, 섬유, 하이드로겔 등 자연에서 분해되지 않는 물질을 대체할 수 있는 중합체 합성 기술 • 지구상에 풍부하게 존재하는 바이오매스 기반의 친환경 소재를 활용하여 환경오염 및 인체 유해성 문제해결에 기여 | |

|

• 박테리아, 나방 등에서 분리해낸 환경오염물질 분해효소를 지닌 마이크로바이옴을 활용하여 플라스틱, 비닐 등 환경오염 물질을 분해하는 기술 • 유기체를 이용하여 플라스틱을 비롯한 난분해성 환경오염 물질을 분해하기 때문에 분해 과정에서 유해 물질이 발생하지 않아 친환경적이며, 안전한 환경 조성 가능 |

2023년 10대 바이오미래유망기술 |

분야 | 이미지 | 주요 내용 | |

플랫폼 바이오 Platform Bio 기초・기반, 플랫폼 생명과학 |

|

• 다양한 면역세포의 기능을 실시간으로 관찰하는 동시에 관련 유전자의 발현을 분석 • 복잡한 면역반응과 질환별 면역세포의 다양한 기능을 분석하여 인체 면역 원리에 대한 이해를 높이고, 이를 통해 효과적인 치료제 개발에 활용 | |

|

• AI 기술을 활용하여 자연계에는 존재하지 않지만 유용한 기능을 보유한 인공 단백질을 설계 • 실험적 접근 방식으로는 불가능했던 단백질을 인공적으로 설계하여 기존 단백질의 단점을 보완하고, 생산과 유통에 있어 획기적인 장점을 제공 | ||

|

• 세포 리프로그래밍 등을 통해 세포의 건강을 유지하고, 세포의 재생 능력을 복원 • 세포 노화에 의해 발생하는 각종 퇴행성 질환을 근본적으로 치료할 수 있을 뿐만 아니라 건강수명 연장 및 노년 삶의 질을 향상 | ||

레드 바이오 Red Bio 의약품 등 보건의료 |

|

• 암환자별 특이적 항원에 대한 데이터 분석을 통해 개발된 다양한 형태(DNA, RNA, 펩타이드 등)의 암백신 • 종양 항원에 대한 방대한 데이터로 암백신 라이브러리를 구축할 수 있으며, 이를 통해 치료용 암백신 및 예방용 암백신을 신속하게 개발하는 데 활용 | |

|

• 빠르게 진전되고 있는 유전자편집기술을 환자 치료 등 임상에 적용하기 위한 고도화 기술 • 높은 유전자 편집 효율성과 안전성을 기반으로 유전자 돌연변이 등 다양한 희귀, 난치질환에 대한 임상적인 치료 가능성을 제고 | ||

|

• 인지기능 저하 등 뇌기능 문제를 부작용과 거부감 없이 회복, 향상시키는 새로운 접근방법 • 비약물의 국소 신경망 자극을 통해 부작용과 거부감이 적고, 개인의 돌봄 접근성을 높임으로써 팬데믹 이후 증가 추세인 정신건강 문제해결에 기여 | ||

그린 바이오 Green Bio 식품, 종자 등 바이오농업 |

|

• 기후변화, 팬데믹 대응을 위해 동물세포 배양, 식물 유래 단백질 등을 통해 친환경, 고기능성 대체육류를 생산 • 축산업에 요구되는 자원과 공간, 온실가스 배출을 크게 감축하여 환경을 보호하며, 미래 식량 문제해결에 기여 | |

|

• 생물지각 내 마이크로바이옴을 파악하고, 개발하여 건강한 토양 생태계를 유지 • 탄소, 질소 등의 생물지구화학적 순환과 토양 내 영양수준을 유지하여 토양 안정성, 동식물 보존 등 건강한 토양 생태계 보존 및 복원에 기여 | ||

화이트 바이오 White Bio 에너지, 소재 등 바이오화학 |

|

• 합성생물학에 의해 재설계된 생합성 경로를 미생물에 구현 하여 천연물질, 화학합성 대체물질 및 유용 단백질을 생산 • 자연계에 존재하는 미생물에 비해 목표물질 생산 효율이 높으며, 다수의 대사반응 조합으로 복잡한 물질도 생산할 수 있어 바이오제조 역량 구축에 기여 | |

|

• 미세플라스틱이 생체에 미치는 영향을 모니터링하고, 장기별 독성, 유해성 검증을 통해 건강에 미치는 영향을 평가 • 환경 유해인자로 심각성이 새롭게 대두되고 있는 미세플라스틱의 체내 유입량과 잠재적인 영향에 대한 평가를 통해 환경 및 건강 관리방안 마련에 활용 |

특집 제1장 ‘디지털바이오’의 트렌드 변화 및 발전 전망 |

제1절 디지털바이오의 역사와 전망 |

가. 디지털 대전환의 시대

(1) ‘디지털바이오’의 정의

코로나 이후 전 세계는 사회, 경제, 문화 등 모든 분야에서 변혁을 겪고 있다. 특히 국내에서는 2020년 도입된 디지털 뉴딜 정책과 함께 디지털 대전환이 새로운 흐름으로 대두되었다. 바이오 분야에서도 ‘디지털바이오’가 주목받는 키워드로 급부상하였다. 2000년대 들어서면서 디지털바이오에 대한 다양한 논의가 시작되었으며, 넓은 의미에서 디지털바이오는 디지털 기술을 사용하여 생물학을 이해하고, 조작하고, 활용하는 광범위한 범위를 포함하고 있다. 최근 디지털 기술의 급격한 발전으로 인해 디지털바이오 역시 변혁을 겪고 있다.

[표 특집 1-1] 디지털바이오와 연관된 정의의 발전사

용어 | 정의 | 배경 |

Digital biology | Digital biology의 새로운 분야를 정의하는 세 가지 주요 영역은 과학 데이터 통합, 다중 규모 모델링, 네트워크 과학 | 2003년 NIH 심포지엄 |

Digital Bioconverter | 전자 디지털 정보를 DNA를 통해 생물학적 영역으로 전달 | 2005년 생명공학과 생물 의학 저널 |

Digital biology | 분자와 세포 단위의 과정을 정량화하는 실험적 기술과 데이터 통합 컴퓨팅 기술의 조합 통한 새로운 방식으로의 진보 | 2017년 유럽분자생물학 연구소 (EMBL) |

Biodigital Convergence | 디지털기술과 바이오 기술 및 생물학적 시스템의 상호작용적 결합의 조합 통한 새로운 방식으로의 진보 | 2019년 Policy Horizons Canada |

Bio- Convergence | 생명과학의 발전과 공학, 컴퓨팅, 자동화, 인공지능(AI)의 가속화된 발전을 통한 바이오융합 혁신 | 2020년 이스라엘 혁신청 |

출처: 국가생명공학정책연구센터

(2) 디지털바이오의 역사

바이오와 디지털의 만남은 사실 오래된 역사를 가지고 있다. 컴퓨팅 장치 및 소프트웨어의 발전은 생물학적 데이터를 생성, 처리 및 분석하는 데 중요한 역할을 해왔다. 이러한 디지털 기술은 유전자 코드의 복잡성을 밝혀내는 것부터 복잡한 생물학적 시스템을 모델링하는 것까지 생물학 연구에서 중요한 돌파구를 마련할 수 있게 해주었다. 그 결과로 계산적 방법을 사용해 생물학적 데이터 분석하는 생물정보학, 수학적 모델을 사용하여 생물학적 시스템을 이해하는 계산생물학, 생물학적 시스템 내의 복잡한 상호작용 연구하는 시스템생물학, 새로운 생물학적 시스템을 설계 및 구성하는 합성생물학 등 다양한 학문 분야를 낳았다. 이후 레드 바이오, 그린 바이오, 화이트 바이오 전 분야에서 디지털 기반 의약개발, 농업 및 축산업, 에너지 및 소재 등의 혁신을 촉발하였다.

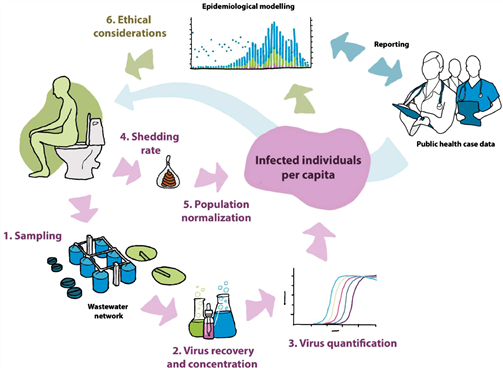

또한 역으로 바이오 산업이 창출한 니즈는 디지털 기술의 혁신을 유도하였다. 생물학적 데이터의 복잡성과 방대한 규모 때문에 데이터 저장, 처리, 분석에 대한 새로운 접근 방식이 필요해졌고, 빅데이터 기술, 클라우드 컴퓨팅, 인공 지능, 머신러닝의 발전을 이끌었다. 이처럼 바이오와 디지털 기술의 상호 작용은 서로의 분야에서 상당한 발전을 가져왔으며, 기술이 계속 발전함에 따라 끊임없이 진화하고 있다. 이러한 흐름 속에서 대규모 바이오 빅데이터의 생산, 그리고 이를 바탕으로 바이오 모델 수립 및 시뮬레이션이라는 두 측면으로 나누어 ‘바이오의 디지털화’의 변천사를 살펴보고자 한다.

나. 디지털바이오의 역사

(1) 바이오 빅데이터 생산

생물정보학이라는 용어는 1970년대에 처음 만들어졌으며, 1980년대에 DNA 시퀀싱 방법이 개발되면서 구체화되기 시작했다. 이후 시퀀스 데이터를 관리하고 분석해야 할 필요성으로 인해 전문 생물정보학 데이터베이스와 소프트웨어가 만들어졌다. 그 당시 설립된 뉴클레오티드 서열을 저장하기 위한 GenBank, 대형 생체 분자의 3D 구조 데이터를 저장하기 위한 PDB(Protein Data Bank)는 지금까지도 활용되고 있다.

이후 1990년에 시작된 인간 게놈 프로젝트 HGP(Human Genome Project)는 바이오 빅데이터 시대의 진정한 시작을 알리는 획기적인 사건이었다. 전체 인간 게놈을 매핑하기 위한 이 프로젝트는 방대한 양의 데이터를 생성했으며, 데이터 관리 및 분석을 위한 새로운 알고리즘과 데이터베이스가 개발되었고, 바이오의 디지털화를 더욱 촉진했다. 2000년 이후 인간 중심의 데이터와 기술 두 가지 측면으로 나누어 발전사를 살펴보겠다.

[표 특집 1-2] 바이오의 디지털화 발전사(2000년 이후)

구분 | 연도 | 사건 | 설명 | 주관기관 및 국가 |

데이터 | 2000 | 인간 게놈 초안 공개 | 인간 게놈 프로젝트의 결과물로 그 초안이 발표됨 | 국제 인간 게놈 서열 컨소시엄 |

데이터 | 2001 | UCSC Genome 브라우저 출범 | 주석이 달린 게놈 서열의 시각적 탐색과 해석을 용이하게 할 수 있는 인터페이스를 제공함 | 미국 캘리포니아 산타크루즈 대학교 |

데이터 | 2002 | HGP (Human Genome Project) 완료 | 최초로 인간 게놈의 완전한 서열을 Nature 및 Science 저널에 발표. 이후 프로젝트가 공식적으로 완료되며 99.99%의 정확도로 인간 게놈의 99%를 시퀀싱함 | 국제 인간 게놈 서열 컨소시엄, 셀레라 지노믹스 |

데이터 | 2003 | ENCODE (Encyclopedia of DNA Elements) 프로젝트 출범 | 인간 게놈의 모든 기능적 요소를 식별하는 것을 목표로 포스트 게놈 프로젝트가 시작됨 | 미국 국립인간게놈연구소 |

데이터 | 2004 | 인간 마이크로바이옴 프로젝트 출범 | 인간의 건강과 질병에서 미생물의 역할을 이해하기 위해 휴먼 마이크로바이옴 프로젝트가 시작됨 | 미국 국립보건원 |

데이터 | 2005 | HPA (Human Protein Atlas) 공개 | 다양한 오믹스 기술을 통합하여 세포, 조직, 기관의 모든 인간 단백질을 체계적으로 매핑하는 것을 목표로 하는 프로젝트 첫 번째 버전이 공개됨 | 스웨덴 |

기술 | 2006 | 차세대 시퀀싱 기술 NGS (Next Generation Sequencing) 도입 | 대량의 병렬 데이터 생산으로 유전체의 염기서열을 고속으로 시퀀싱하는 기술을 통해 데이터 생산 규모가 크게 증가함 | - |

데이터 | 2007 | 1000 게놈 프로젝트 시작 | 인간 유전자 변이에 대한 가장 상세한 카탈로그를 구축하기 위해 많은 사람들의 게놈을 시퀀싱하여 인간 유전자 변이에 대한 상세한 자원을 만드는 것을 목표로 함 | 영국, 미국, 중국 |

데이터 | 2007 | Human Microbiome Project (HMP) 프로젝트 시작 | 인체의 여러 부위에서 발견되는 미생물 군집의 다양성을 밝히고, 질병과 마이크로바이옴 사이의 관계를 구축하는 것을 목표로 함 | 미국 국립보건원 |

기술 | 2008 | ChIP-Seq | 단백질과 DNA의 상호작용을 분석하는 방법인 ChIP-Seq이 개발되어 널리 활용됨 | - |

데이터 | 2010 | GTEx (Genotype-Tissue Expression) 프로젝트 출범 | 인간 조직별 유전자 발현과 조절을 연구하고, 유전자 변이와 유전자 발현의 관계를 분석할 수 있는 공공 리소스 구축을 목표로 시작됨 | 미국 국립보건원(NIH) |

데이터 | 2012 | ENCODE 프로젝트 주요 결과 발표 | 인간 게놈의 약 80%를 차지하는 400만 개의 유전자 조절 영역을 확인함 | 미국 스탠포드 대학교 |

데이터 | 2013 | The Cancer Genome Atlas (TCGA) 공개 | 33가지 유형의 암 환자에 대한 게놈, 후성유전체, 전사체 및 단백질체 데이터를 공개함 | 미국 국립암연구소, 국립인간게놈연구소 |

기술 | 2014 | 단일 세포 시퀀싱의 등장 | 연구자들이 개별 세포의 DNA 또는 RNA를 시퀀싱 할 수 있는 기술이 등장함 | - |

기술 | 2015 | 딥러닝 적용 | 의료 데이터에 딥러닝을 적용하여 생물학 및 의학 분야에서 AI의 잠재력을 보여줌 | - |

데이터 | 2016 | Human Cell Atlas Project 시작 | 단일 세포 시퀀싱 기술을 기반으로 모든 인간 세포에 대한 포괄적인 표준 지도를 만드는 것을 목표로 시작됨 | 다국적 조직위원회 |

기술 | 2017 | 3D 게놈 매핑 기술 | Hi-C와 같은 기술을 통해 게놈을 3D로 매핑하여 DNA가 핵 내에서 어떻게 접히는지 보여줄 수 있게됨 | - |

기술 | 2018 | 알파폴드 개발 | 아미노산 서열을 기반으로 단백질의 3D 구조를 예측하는 AI 시스템인 AlphaFold를 개발함 | 구글 딥마인드 |

기술 | 2019 | 고처리량 공간 전사체학의 등장 | 공간 해상도로 조직의 유전자 발현을 고처리량으로 측정할 수 있는 기술이 등장함 | - |

데이터 | 2020 | GTEx (Genotype-Tissue Expression) 프로젝트 완료 | 1,000명의 기증자로부터 54개의 조직 부위를 분석한다는 목표를 달성함 | 브로드연구소 |

기술 | 2021 | 알파폴드 2 개발 | 단백질 구조 예측에 대한 획기적인 발전 | 구글 딥마인드 |

출처: 저자 작성

(2) 바이오 모델 시뮬레이션

디지털 기술을 활용한 바이오 모델 연구는 컴퓨터의 등장과 함께 본격적으로 시작되었다. 1950년대와 60년대에는 초기 메인프레임 컴퓨터가 인구 유전학 및 생태 모델링에 필요한 계산을 수행하는 데 사용되었으며, 이것이 계산생물학의 시작이었다. 이후 생물학적 시스템의 물리적/화학적 특성을 고려하여 세포 및 분자 수준에서 바이오 모델을 수립하였고, 이에 관한 시뮬레이션 연구가 이루어졌다. 예를 들어, 뉴런에서 활동 전위를 생성하는 데 관여하는 전기적 과정, 세포 신호 경로의 복잡성, 심장 내 혈액 순환의 변동 등을 설명하기 위해 모델들이 개발되었다.

2000년대에는 복잡한 생물학적 시스템의 개별적인 부분만 따로 연구하는 것이 아니라, 전체 유기체 수준에서 모델링하는 것을 목표로 하는 시스템생물학이 등장했다. 이 분야에서는 유전자, 단백질, 세포, 조직, 장기, 유기체, 심지어 개체군까지 포함하는 생물학적 시스템을 통합하여 이해하기 위해 전체론적 접근 방식을 사용한다. 이를 위해 생물학적 시스템의 상호작용으로 인해 발생하는 동역학을 포착하여, 다양한 조건에서 시스템 동작을 예측할 수 있는 시뮬레이션을 수행하였다. 지금까지 디지털 기술을 활용해 바이오 모델을 구축한 대규모 프로젝트들을 살펴보겠다.

[표 특집 1-3] 디지털 기술을 활용하여 바이오 모델을 구축한 대규모 프로젝트

프로젝트 | 설명 |

Physiome Project | 1997년 IUPS(International Union of Physiological Sciences)에서 출발한 이 프로젝트는 온전한 유기체의 생리학적 동역학 및 기능적 행동을 설명해내기 위해 시작되었다. 컴퓨터 모델을 사용하여 분자 및 세포 수준에서 전체 유기체에 이르기까지 여러 규모의 시간과 공간에 걸쳐 있는 생물학적 시스템의 통합 모델을 개발하는 것이 목표다. CellML 및 FieldML과 같은 생물학적 모델링용 마크업 언어를 개발했으며, 개발된 모델을 공유하고 협업할 수 있는 온라인 데이터베이스인 PMR(Physiome Model Repository)을 구축했다. 또한 모델을 생성, 조작, 시뮬레이션하기 위한 OpenCell 등 소프트웨어 도구의 개발도 촉진했다. |

VPH (Virtual Physiological Human) 이니셔티브 | Physiome Project에서 영감을 받아 인간 생리학 및 병리학의 통합 모델 개발을 통한 가상 인간 구현에 중점을 두고 2007년에 시작되었다. 2009년에는 VPH 관련 프로젝트에 참여하는 연구자들을 위한 통합 커뮤니티를 제공하기 위해, 비영리조직인 연구소가 공식적으로 설립되었다. VPH는 가상 인간을 활용하여 예측 가능한 in silico 의학을 발전시키는 데 중점을 두고 있다. 질병 예방, 진단, 예후 평가, 치료 등 모든 측면에서 생리학 기반 개인화된 환자별 컴퓨터 모델의 시뮬레이션을 활용하는 것이 목표이다. |

Living Heart Project | 2014년에 시작된 Dassault Systèmes가 주도하는 연구 이니셔티브로, 개인화된 인간 심장의 3D 모델을 개발하는 것을 목표로 한다. 이를 위해 3D-EXPERIENCE 플랫폼과 SIMULIA 애플리케이션을 사용하여 인간 심장의 해부학적 구조와 생리학적 기능을 포괄적이고 정확하게 표현하고자 한다. 3D 모델은 심장의 전기 전도, 혈류, 심근 운동을 시뮬레이션하여 활동 중인 심장의 동역학을 나타낸다. 최종 목표는 동물 실험이나 임상 실험을 대체하는 디지털 심장을 개발하고, 환자별 모델 시뮬레이션으로 질병 진행 예측 및 최상의 치료 옵션 결정에 도움을 주는 것이다. |

Virtual Liver Project | 2010년부터 2019년까지 독일 연방 교육 연구부(BMBF)가 지원한 대규모 과학 이니셔티브였다. 이 프로젝트는 시스템생물학, 생물정보학, 이미징 기술, 분자 생물학, 임상 의학 등 여러 분야의 약 70개 연구 그룹을 모았다. 간과 관련된 수많은 데이터를 통합하고 새로운 계산 모델을 개발함으로써 대사, 재생, 약물에 대한 반응과 같은 간 기능의 다양한 측면을 시뮬레이션하고자 했다. 이를 위해 여러 간 기능에 대한 수학적 모델 개발, 데이터 통합을 위한 플랫폼 생성, 간 질환 분야에서 수많은 과학 논문 출판 등의 성과를 도출하였다. |

Blue Brain Project | 2005년 스위스의 EPFL의 Brain and Mind Institute에서 시작되었으며. 쥐의 뇌조직 연구에서 출발하여 궁극적으로는 인간 두뇌의 디지털 재구성 및 시뮬레이션을 목표로 한다. 뉴런 사이 신경 회로의 상세한 모델로부터 bottom-up 접근을 사용하며, 시냅스의 물리적 및 화학적 특성과 방대한 네트워크 연결망 데이터를 기반으로 구성되었다. 2015년 CELL 저널에 발표된 연구에서는 쥐 신피질 조각을 디지털 재구성하여, 밀리미터 단위에서 공각적으로 측정된 전기적 활동을 시뮬레이션했다. |

Human Brain Project | 2013년 유럽연합 집행위원회(European Commission)에서 시작한 대규모 프로젝트로, 슈퍼컴퓨터에서 완전한 인간 두뇌를 시뮬레이션하는 것을 목표로 한다. 크게 신경정보학, 뇌 시뮬레이션, 고성능 컴퓨팅, 의료 정보학, 신경모형 컴퓨팅, 신경 로보틱스 전용 정보 통신 기술 플랫폼, 이 6가지 분야로 구성되어 있다. 유전자에서 인지에 이르기까지, 그리고 생물학적 조직의 모든 수준에서 뇌에 대한 데이터와 지식을 통합하는 뇌의 멀티스케일 모델을 개발하는 것이다. 또한 모델 시뮬레이션에서 얻은 통찰력을 사용하여 의학 및 컴퓨팅과 같은 분야에서 새로운 기술과 솔루션을 개발하고자 한다. |

출처: 저자 작성

다. 디지털바이오의 변화

(1) 디지털 기술과 바이오의 다양한 만남

최근 디지털 기술의 급속한 발전은 바이오 분야를 변화시키며 전례 없는 기회를 창출하고 있다. 이러한 융합은 과거에 제약이 있었거나 현실화할 수 없었던 새로운 학제 간 분야를 탄생시키고 있다. 다음은 바이오 분야의 지형을 재편하고 있는 디지털 기술과의 새로운 교차점들이다.

① 바이오파운드리

합성생물학 분야에서 AI, 빅데이터, 로봇공학 등을 활용한 혁신적인 접근 방식으로, 바이오 제조공정의 설계-구축-테스트-학습 DBTL(Design-Build-Test-Learn) 사이클을 위한 자동화된 고 처리량 프로세스를 제공한다. 이러한 방법으로 바이오 설계의 속도를 가속화하고 치료제, 재료 과학, 농업, 바이오 연료 등 다양한 분야에 기여한다. DNA 조립, 변형, 스크리닝과 같은 다양한 작업을 수동으로 수행할 수 있는 것보다 훨씬 더 큰 규모와 빠른 속도로 수행하는 데 사용된다. 또한 연구자가 원격으로 실험을 설계하고 중앙 시설에서 로봇이 이를 수행하는 클라우드 랩이 등장하여, 고가의 자동화 장비를 활용하는 가상 실험실 환경을 광범위하게 이용할 수 있다.

② 디지털 치료제(DTx)

디지털 기술을 기반으로 하는 질병을 예방, 관리, 치료하는 새로운 범주의 의학이다. 소프트웨어 기반 솔루션을 통해 사용자의 건강 데이터를 확보하고, 개인화된 인지 행동 치료, 라이프스타일 개선, 심리적 상태 개입 등의 치료적 개입을 하게 된다. 이러한 플랫폼은 원격 환자 모니터링 및 관리, 정신 건강 지원을 가능하게 하였으며, 기존 치료법과 병용하여 환자 치료를 최적화하고 건강을 개선할 수 있다. 특히 우울증, 불안, 불면증과 같은 행동 건강 상태에 대한 디지털 치료법의 중요성이 점점 더 강조되고 있다. 또한 가상 현실(VR) 기술이 접목되어 대상 질환 및 가능한 치료 방법이 폭넓게 확대되고 있다.

③ 바이오닉스

생체 모방학이라고도 하는 바이오닉스는 생물학적 시스템에서 영감을 얻어 자연 기능을 복제하는 인공 시스템을 설계하고 엔지니어링하는 다학제적 분야다. 뇌-기계 인터페이스 BMI(Brain Machine Interface), 보철 및 신경계와 상호 작용하는 기기들에 디지털 기술을 접목해 이러한 장치와 생물학적 시스템 간의 복잡한 신호를 처리하고 해석하는 능력이 크게 향상되었다. 특히 인공 지능과 머신러닝 기술을 활용한 혁신을 통해 방대한 생물학적 데이터 세트를 분석하고, 뇌의 신경망과 같은 복잡한 시스템의 기능을 모방하는 알고리즘을 개발하는 데 적용되고 있다. 또한 바이오프린팅 기술이 발전하여, 디지털 설계와 컴퓨터 제어를 사용하여 세포 및 생물학적 물질을 층층이 쌓아 조직이나 장기와 같은 복잡한 3D 구조를 만들 수 있다.

④ 디지털 트윈

생물학적 시스템의 가상 모델인 디지털 트윈은 세포, 조직, 기관 수준에서부터 살아있는 개체 전체 시스템 또는 프로세스의 디지털 복제본으로, 생물학적 시스템의 물리적 및 화학적 동작을 실시간으로 모방하도록 설계된다. 이러한 모델을 만들려면 유전체학, 단백질체학, 대사체학을 포괄하는 멀티 오믹스 빅데이터와 수학적 모델 및 머신러닝 알고리즘이 복잡하게 결합되어야 한다. 이러한 정보와 기술의 융합을 통해 생물학적 시스템을 가상으로 모니터링하고, 변화나 이상을 감지하고, 실시간으로 최적화하는 데 사용할 수 있다. 예를 들어, 디지털 트윈을 사용하여 개별 세포, 조직 또는 기관의 동작을 시뮬레이션하고 다양한 약물이나 치료에 어떻게 반응할지 예측할 수 있다. 또한 질병의 진행을 모델링하고 환자 개개인의 유전적 구성 및 기타 요인에 따라 고유한 생물학적 반응에 맞춘 치료법을 제공할 수 있다.

⑤ 디지털 농업

농업의 전 과정에 걸쳐 첨단 디지털 신기술을 활용하는 그린 바이오 분야를 말한다. 적재적소에 물, 비료, 농약 등 필요한 요소를 필요한 만큼만 적시에 사용함으로써 생산성과 환경 부담을 줄이는 정밀농업, 첨단 ICT 기술과 인프라를 접목해 농작업의 생산성과 효율성을 높이는 스마트팜, 그리고 지능형 네트워크와 데이터 관리 도구가 결합된 스마트 농기계 기술이 활용된다. 또한 생산/유통/소비 단계별 농업 빅데이터를 수집 및 통합하는 정보시스템, 인공지능 기반 유망 작목 발굴 및 추천 시스템, 농생명분야 컴퓨팅 기술이 포함된다. 이를 통해 농식품의 생산성을 높이고, 농업 분야의 새로운 부가가치를 창출하고, 환경 부담을 줄이고 안전성을 확보하는 등 지속가능성을 확보할 수 있다.

(2) 바이오의 디지털화 향후 전망

앞으로 바이오의 디지털화는 빠른 속도로 변화할 것이다. 데이터 생산 측면에서 단일 세포 시퀀싱과 공간 전사체학 같은 새로운 기술로 인해 더욱 복잡하고 풍부한 정보가 축적되고 있다. 데이터 분석 측면에서 AI와 머신러닝의 발전으로 이러한 데이터를 해석하는 더욱 강력한 도구가 제공되고 있다. 시뮬레이션 측면에서 양자 컴퓨팅과 같은 기술의 발전으로 더욱 현실적인 표현이 가능해지고 있다. 조작 측면에서 실시간으로 개인의 상태를 모니터링하고 중재 방식을 전달하는 기술이 상용화되고 있다. 이러한 모습은 갈수록 진화하고 있으며, 바이오의 미래는 점점 더 디지털 중심이 될 것이다.

결론적으로 바이오의 디지털화는 역동적이고 지속적인 과정이다. 새로운 기술이 등장하고 생물학에 대한 이해가 깊어짐에 따라 생물학에서 디지털 기술의 역할은 계속 성장하고 서로 지대한 영향을 미치며 공동 진화할 것이다.

특집 제1장 ‘디지털바이오’의 트렌드 변화 및 발전 전망 |

제2절 디지털바이오의 주요 정책 동향 |

가. 디지털바이오의 개념

(1) 디지털바이오란

디지털바이오는 빅데이터, 인공지능(Artificial Intelligence, AI), 사물인터넷(Internet of Things, IoT), 클라우드 컴퓨팅 등 디지털 기술과 바이오기술이 융합된 새로운 바이오기술 및 산업 분야로, 디지털 기술을 사용하여 복잡한 생물학적 기능을 이해하고, 인류가 당면한 과제인 노화와 질병을 진단하고 치료하는 기회를 제공하는 바이오-ICT 융합 분야이다. 디지털바이오는 2000년대 초반 컴퓨터 기술, 통신 기술, 생명공학 기술의 융합을 통해 발전한 생명정보학 및 시스템생물학의 완성된 개념이라 할 수 있다. 정보통신(ICT)기술의 발전은 데이터의 수집, 분석, 관리 및 시각화 등을 효율적으로 향상시켰고, 바이오 난제 해결을 위한 데이터 기반 디지털바이오 데이터 공유와 협업을 가능하게 하였다. 특히 생명공학 기술의 발전과 함께 바이오산업의 디지털화가 진행되면서 향후 바이오산업의 생산성 향상, 신약 개발의 가속화, 맞춤형 의료의 실현 등 기존 산업의 혁신과 새로운 산업의 창출을 이끌 수 있을 것으로 기대되고 있다.

디지털바이오는 생명공학, 의약품, 의료기기, 농수산업, 식품, 환경 등의 다양한 분야에서 융합될 수 있으며, 최근 AI를 이용해 단백질 구조를 설계해 신약을 개발하거나, 실제 실험실 대신 디지털 공간에서 바이오기술을 개발하는 디지털 트윈(Digital Twin)이 디지털바이오의 대표적인 예시이다. 약물 개발 프로세스 또한 디지털 전환이 이루어지고 있으며, 디지털바이오마커를 활용한 분산형 임상 시험(Decentralized clinical trial, DCT)을 가능케 해 신약 개발의 성공률을 높이고 있다. 이와 함께 혁신성장 분야로 주목받고 있는 합성생물학은 AI 및 로봇 기술로 자동화되는 바이오파운드리를 통해 고도로 성장하는 추세이다. 바이오파운드리란 합성생물학의 설계, 제작, 검증 및 학습 과정을 자동화하는 플랫폼으로 생물학 실험이나 제조・공정을 고속화 및 자동화할 수 있는 기반이다. 선진국을 중심으로 정부 주도의 합성생물학 센터와 바이오파운드리 인프라를 구축하는 데에 집중하고 있으며, 관련 제도와 정책을 수립하고 있다. 정부 차원의 디지털 플랫폼 구축 및 확산을 위해서는 데이터에 근거한 증거 기반(evidence-based) 정책 수립이 필수적이며, 주요 과학기술혁신(Science, Technology and Innovation, STI) 데이터를 통합한 견고한 디지털바이오 데이터 기반 연구생태계를 구축함으로써 더욱 넓은 분야에서 패러다임을 제시할 것으로 전망된다. 바이오 대전환을 선도하는 디지털바이오를 구현하기 위해서는 합성생물학에 대한 중장기 R&D 투자, 국가 주도의 바이오파운드리 구축, 관련 스타트업 지원, 제도 및 규제에 대한 모니터링 등이 필수적인 선결 과제로 여겨지고 있다.

바이오 빅데이터와 인공지능 기술을 결합한 디지털바이오 플랫폼은 다양한 분야에 적용되며 기술 혁신과 산업의 고도화를 이끌고 있다. 최첨단 생명공학 기술의 발전은 유전체 분석 분야에서 차세대 시퀀싱(Next-generation sequencing, NGS)의 개발에 혁신적인 영향을 미쳤으며, 이 기술로 인간의 유전체를 비용 효율적이고 효과적이며 대량으로 분석할 수 있게 되었다. 유전체 데이터를 기반으로 유전체 정보를 해독・해석하는 것은 개인의 유전적 기반을 이해하는 것뿐 아니라 유전적인 질병 위험 요소를 예측하고 조기 진단을 가능하게 할 수 있다. 바이오헬스 관련 연구 및 산업, 농업 및 해양수산업 등에서 유전체 관련 바이오 빅데이터의 중요성이 증가함에 따라 해외 주요국들은 30∼40년 전부터 바이오 데이터를 수집하여 활용성을 높이기 위해 노력하고 있으며, 바이오산업을 포함한 다양한 산업 분야의 기술 개발에 있어서 해외 주요국 데이터에 의존하는 바이오산업의 기반을 혁신하고 국가 경쟁력을 강화하는 등 데이터의 국산화 및 자립화를 위해 국가 차원에서 데이터 공공 인프라 구축을 활발히 진행하고 있다.

이에 따라 방대한 양의 유전체 데이터가 공공 및 민간 연구기관에 축적되고 있으며, 생산된 데이터는 범국가적으로 동기화되어 생물학 및 의학 연구에 광범위하게 사용되고 있다. 고성능 컴퓨팅 기술의 발전으로 데이터를 대규모로 관리하는 데 경제성이 더욱 높아지고 있으며, 이는 기계 학습, 인공지능 및 생물정보학의 발전과 함께 고품질 바이오 데이터 붐을 더욱 강화시키고 있다. 바이오 빅데이터를 활용할 수 있게 되면서 이러한 데이터세트를 기반으로 머신러닝/딥러닝 기술을 적용하면 실험실에서 모델 생물을 대상으로 유전적 변이의 기능을 해석하는 것보다도 더 효율적일 것으로 보고 있다. 나아가 질병의 원인이 되는 변이를 발견하고 타깃 치료제의 스크리닝도 가능하게 되었다. NGS 기술의 발달과 더불어 정보통신기술(ICT)과 인공지능 기술도 진화를 거듭하고 있는데, 유전체 정보, 바이오마커 및 생체 신호 등 다양한 생물학적 데이터를 대량으로 수집하고 인공지능과 기계 학습 기술을 활용하여 패턴 인식・예측 모델 구축 기술을 통해 질병 예측, 개인 맞춤형 진료, 약물 개발 등을 통해 디지털 헬스케어를 실현할 수 있다. 디지털바이오가 접목된 정밀 의학은 개인의 생체 신호를 실시간으로 모니터링하고 분석하여 개인 맞춤형 진료를 가능케 하며, 웨어러블 장치, 센서 등을 통해 개인 건강의 조기 진단, 질병 예방 및 치료 효과 모니터링에 활용할 수 있다. 디지털바이오산업은 생명과학과 디지털 기술의 융합을 통해 혁신적인 솔루션을 제공하며, 맞춤형 의료, 질병 진단 및 신약 개발 등 다양한 분야에서 사회적 가치를 창출할 것으로 예상된다.

출처: Chui, M. et al, The Bio Revolution, McKinsey Global Institute, 2020.5

[그림 특집 1-1] 염기서열 해독 분석기술의 발전

(2) 생명공학 분야의 디지털바이오

오믹스(Omics)는 주로 세포 내 생물학적 분자를 매핑하고 그들의 상호작용을 이해하는 다양한 연구들을 포괄하는 개념이며, 이 중에서 유전체학(Genomics)은 기술적으로 가장 발전한 분야이다. 2003년 완료된 인간 게놈 프로젝트(Human Genome Project)의 염기서열 중 20년간 해결되지 못한 상태로 남아있던 8%(약 2억 개)의 유전체 영역이 2022년 완전히 해독되었으며, 현재는 지구 바이오게놈 프로젝트(Earth BioGenome Project)가 2018년부터 시작되어 지구상의 모든 생물체에 대한 유전체 데이터를 활용하여 의약품 개발, 농작물 개량, 환경 보전 등 다양한 분야에 응용할 것을 목표로 하고 있다. 대규모 유전체 데이터 프로젝트는 자율로봇 기술을 활용한 표본 수집, DNA 시퀀싱 기술, 생물정보학, 자동화 및 인공지능 등의 최신 디지털 기술을 활용하여 유전체 정보의 개방형 디지털 저장소를 구축하는 것을 목표로 하고 있다. 이제는 단일세포(Single cell) 염기서열 분석까지 가능해져 더욱 세부적인 수준으로 정밀한 시퀀싱이 가능해지고 있다. 진핵생물 종의 게놈 자원을 총망라한 완전한 디지털도서관이 완성된다면, 의학, 수의학, 재생에너지, 농업, 환경 등 여러 산업에 미칠 잠재적 영향력이 막대할 것으로 예상된다.

DNA 기반의 인공유기체를 제작하는 합성생물학이 디지털 첨단 기술과 융합함으로써 기존의 대사학, 미생물학, 기초생물학 연구의 프로세스 개발 속도와 규모가 크게 향상되고 있다. 3D 바이오 프린터는 세포나 조직, 장기 등의 바이오 시스템을 구축할 수 있고, 바이오 머신 인터페이스의 발전으로 신경 신호를 기계의 동작으로 변환 및 수정할 수 있다. 뇌-컴퓨터 인터페이스(Brain-Computer Interface, BCI)와 같은 기술에서 인공지능, 기계 학습 알고리즘이 활용되어 뇌파나 뇌세포 신경 신호와 기계와의 상호작용을 가능하게 한다. 그 외에도 AI 기반의 효소 유전자 설계 및 생산, 디지털 논리회로 기반의 유전자 회로(genetic circuit) 설계, 컴퓨터 모델링된 인공 미생물과 생물 시스템 등이 가능해졌다. 대표적인 예로 징코바이오웍스 社는 질소고정 미생물, 항생제, 백신 등의 맞춤형 균주 개량 표준화를 위해 바이엘 社, 로슈 社 등과의 공동연구로 바이오파운드리를 구축하여 연구의 고속화・대량화・저비용화를 실현하고 있다.

출처: Chui, M. et al, The Bio Revolution, McKinsey Global Institute, 2020.5

[그림 특집 1-2] 오믹스의 다양한 연구 분야

출처: Chui, M. et al, The Bio Revolution, McKinsey Global Institute, 2020.5

[그림 특집 1-3] 뇌-컴퓨터 인터페이스 기술

(3) 보건의료 분야의 디지털바이오

COVID-19 이후 바이오 분야 뿐만 아니라 보건의료 분야에도 비대면과 원격 문화가 확산되며 보건의료 분야의 디지털 전환도 본격화되었고, 디지털바이오기술을 이용한 원격 의료 진단, 개인 맞춤형 치료 및 예방, 의료 영상 이미지 자동 분석, 디지털바이오마커를 이용한 임상 연구 및 신약 개발 등이 새로운 의료 패러다임으로 대두되고 있다. 웰트(WELT) 社에서 개발한 불면증 관련 디지털 치료제는 생체 신호를 분석하는 웨어러블 센서를 기반으로 하여 디지털 생체 신호 처리 기술을 사용하였고 임상 시험을 진행하고 있다. 뷰노(VUNO) 社의 Vuno Med-PathLab은 인공지능 기반의 공간 분석 활용으로 간암 예후를 예측하고 연관 인자를 확인할 수 있으며, 루닛(Lunit) 社는 AI 바이오마커 플랫폼을 이용해 항암 치료 효과를 예측하는 ‘루닛 스코프’를 개발하였다. 구글 社의 Fitbit에서 개발한 기초대사 파라미터와 뇌파를 측정하여 수면을 돕는 웨어러블 기기, 얼라이브코어(AliveCor) 社의 AI 기반 모바일 심전도기 등 다양한 기업에서 디지털 의료 플랫폼을 상용화하기 위해 노력하고 있다. 이러한 AI 및 빅데이터 기술 개발은 신약 개발 연구 및 약물 발굴 단계에서 활용되어 시간과 비용을 단축시키고 있다.

그 외에도 바이오헬스 산업이 개인 맞춤형 의료에 관한 관심이 높아지면서 빠르게 성장하고 있는데, 개인의 유전체 데이터를 이용한 질병 진단, 유전적 위험 평가 및 약물 반응성 예측 등을 가능하게 하며, 생체 신호 모니터링을 통한 개인의 건강 상태 추적과 웨어러블 의료기기를 통한 신체 활동 추적 등 다양한 기술과 서비스를 포함한다. 인공지능, 빅데이터 분석, 기계 학습 기술을 활용한 유용 건강 데이터 도출, 의료서비스 관련 플랫폼과 헬스케어 프로그램의 개발 또한 디지털헬스 산업의 범주에 속해있다. 대표적인 디지털바이오헬스 산업 기업으로는 유전체 정보를 분석하여 질병 위험성, 유전적 특성, 가족력 등을 제공하는 23andme 社, 디지털 음압펌프를 통한 약물 투여를 관리하는 프로투스디지털헬스(Proteus Digital Health) 社, 암 환자의 임상 데이터를 수집, 분석, 예후 예측을 제공하는 템퍼스(Tempus) 社 등이 있다. 디지털바이오기술의 발전은 보건의료 분야에서 환자의 건강 증진과 의료비용 절감에 기여할 것으로 기대된다. 그러나 의료 빅데이터 활용은 각종 규제와 이해 상충으로 인한 제약이 존재하며, 의료 바이오 빅데이터의 생성은 꾸준히 증가한 반면 디지털 헬스케어 기업과 병원, 정부 기관 등이 연결된 통합 시스템이 부재하다는 문제점이 있다. 맞춤형 의료・건강정보 제공 및 활용을 위한 시스템 구축과 법・제도적 기반 마련이 확대된다면 보건의료 영역에서의 디지털바이오산업이 더욱 활성화될 것으로 보인다.

나. 국내 정책 동향

(1) 정부 부처별 동향

(가) 과학기술정보통신부

과학기술정보통신부는 지난 12월 정부 국정과제인 ‘바이오 대전환, 디지털바이오 육성’을 실현하기 위한 ‘디지털바이오 혁신전략’을 발표하였다. 데이터 기반 바이오 연구 확산과 디지털바이오 생태계를 조성하기 위해 바이오파운드리, DNA 암호화 화합물은행, 휴먼 디지털 트윈 등 5대 인프라와 전자약・디지털 치료제 등 3세대 치료제, 인공지능 기반의 신약개발, 인공장기 제작, 유전자 정밀 편집 등의 12대 핵심기술을 중점 육성할 분야로 선정하였다. 추진 전략별 세부 과제는 첨단뇌과학 분야에 10년간 4,000억 원 규모의 예산을 투입해 전자약, 디지털 치료제, 바이오칩, 전자인공장기 등 IT기술을 활용한 신개념 바이오 연구・산업을 육성하는 계획이 포함되었다. 또한 ‘디지털바이오 공통기반기술 확보’를 위해서는 유전자 편집・제어・복원 기술의 효율을 2배 이상 향상시키면서 줄기세포 유전체 지도와 데이터베이스를 구축하고, DNA 바코드 화합물 은행 핵심기술 확보와 공공은행 구축 등이 제시되었다. ‘데이터 중심 바이오 혁신생태계 조성’을 위해서는 바이오 연구데이터를 통합 수집・관리・공유하는 ‘국가 바이오데이터 스테이션(K-BDS)’에 총 1,780억 원의 예산을 투입할 예정이다.

2023년 6월 제39회 생명공학종합정책심의회에서 ‘제4차 생명공학육성 기본계획’을 심의・확정하였다. 이번 전략은 AI 기반 신약 개발, 디지털 치료기기, 디지털 육종, 합성생물학 등 디지털바이오 중점기술을 육성하고, 바이오파운드리나 스마트팜 등 디지털 기반의 인프라를 구축할 예정이다. 또한 휴먼 디지털 트윈, 오가노이드 등 동물실험을 대체할 수 있는 차세대 가상 연구・실험 플랫폼도 구축한다. 바이오기술을 통해 고령화나 기후 위기 등의 난제 해결에 기여하기 위해 노화 빅데이터를 활용한 한국인 노화 생체시계 개발, 치매・암 등의 난치질환 치료 기술 개발 등도 추진할 방침이며, 바이오 혁신기술이 산업으로 접목되도록 기술 고도화, 신생기업과 벤처 창업 지원, 글로벌 진출 지원 등을 수행할 예정이다.

(나) 보건복지부

보건복지부는 2023년 6월에 관계부처 합동으로 마련한 ‘첨단산업 글로벌 클러스터 전략회의’에서 ‘데이터 기반의 디지털 헬스케어 산업 고도화’를 보고하였다. 국가재정이 투입되었던 연구개발(R&D)과제에서 생성된 데이터에 대한 개방・공유를 의무화하고, 건강보험 데이터의 안전한 개방과 활용을 위한 지침 개정도 추진한다. ‘국가 통합 바이오 빅데이터’ 사업을 통해 100만 명 규모의 임상・유전체 정보를 수집・구축하여 정밀의료 관련 기술 개발을 촉진하는 것을 목표로 하고 있다. 또한 민간 의료기관으로부터의 자발적인 데이터 개방을 위해 전자의무기록(EMR) 데이터의 표준화를 촉진하고, 한국보건의료정보원이 디지털 헬스케어 연구 목적의 보건의료 데이터의 공유와 활용 활성화를 담당할 예정이다. 마지막으로 보건의료 데이터 활용을 위한 제도와 인프라 개선을 추진한다. 기존의 이중 심의 절차를 간소화하여 데이터 접근 편의성을 제고하고, 이를 활용하여 연구개발과 사업화를 고속화할 계획이다.

(다) 농림축산식품부

농림축산식품부는 2023년 농식품 분야 핵심 국정과제인 ‘농업의 미래성장산업화’를 위해 농업생명자원과 생명공학 기술을 융합한 ‘그린바이오 산업 육성 전략’을 수립하였다. 빅데이터와 인공지능 기술을 기존의 교배・품종 개발에 접목한 디지털 육종 기술을 개발하여 디지털 육종 기술 기반의 종자, 미생물 비료・농약・사료첨가제, 곤충 소재의 사료첨가제, 식물 백신, 배양육 및 바이오 디젤 등 광범위한 범위의 산물을 생산함으로써 농업 생산성을 향상시키고 신소재를 개발하는 것을 목표로 하고 있다. 종자업체가 최신의 디지털 육종 기술을 적용할 수 있도록 연구기관과 업체 간 데이터 공유 및 디지털 육종 컨설팅, 종자산업진흥센터 내 빅데이터 활용 분석 플랫폼 구축 등을 추진하고 있다. 최근 농식품산업 시스템에 전반적으로 생명공학과 IT기술의 융합, 대량생산 기술 개발, 신시장 창출을 위한 바이오파운드리 구축이 요구되고 있다.

(2) 기술 및 산업 동향

최근 의료의 디지털 전환은 디지털 헬스케어 제품의 시장 진입, 한시적 비대면 진료와 같은 새로운 형태의 디지털 기반 의료서비스 등으로 실현되고 있다. 특히 국내 제약바이오기업들은 디지털바이오기술을 활용한 신사업 진출에 적극적인 행보를 보이고 있다. 한미약품은 KT와 협업하여 디지털치료기기(Digital Therapeutics, DTx)와 전자약 전문기업 디지털팜에 합작 투자를 하고 본격적인 사업화를 시도하고 있다. 녹십자의 자회사 GC케어는 빅데이터, AI 기반의 개인 맞춤형 건강 관리 서비스를 제공하는 기업으로 국내 최초 전자의무기록(EMR)을 개발한 유비케어(UBcare) 社를 인수하여 국내 최대 규모의 의료 네트워크와 IT 융합 플랫폼을 구축하고 있다. 안국약품은 의료기기업체 뷰노(Vuno) 社와 협업하여 AI 기반 안구 내 안저 영상 진단 솔루션을 국내 최초로 개발하여 식품의약품안전처의 허가를 받고 국내 1호 혁신 의료기기로 지정되었다. 신약 개발 분야에서도 AI 신약 개발 벤처와 제약바이오기업의 연대는 확대되고 있는데, SK케미칼은 국내의 스탠다임(Strandigm) 社, 디어젠(Deargen) 社, 닥터노아(Dr.NOAH) 社 등 신약 개발 벤처 5곳과 신약 개발 연구에 착수하였고, 비알콜성지방간염(NASH) 치료제 후보물질을 발굴하였다. 대표적인 디지털 의료기술은 진료 데이터의 종별・기관별 통합 운영을 위한 AI 음성인식 및 클라우드 관련 기술이 있다. 네이버 헬스케어연구소 주력 기술인 ‘클로바’는 AI로 의료 용어를 학습한 음성녹음・텍스트 기록 앱 서비스로 예진, 진료 과정 텍스트화, 인수인계 텍스트 기록 등을 수행할 수 있으며 음성인식 의무기록(Voice EMR)을 작성하여 의료 현장에서의 디지털 진료를 실현할 수 있도록 개발되고 있다.

다. 국외 정책 동향

(1) 미국

(가) 정책 동향

지난 3월 미국 백악관 과학기술정책국(OSTP)은 바이든 행정부가 의회에 제출한 2024 회계연도 예산안 중 과학, 기술 및 혁신 분야의 주요 내용을 발표하였다. 예산안에서 과학, 기술, 혁신 분야 R&D에 역대 최대 규모인 약 2,100억 달러를 배정하였으며, 연방 R&D 기관인 국립과학재단(NSF)와 의료고등연구계획국(ARPA-H) 등에 각각 12억 달러, 25억 달러를 지원하였다. 또한 백악관은 미국 생명공학 및 바이오제조 분야의 발전을 위한 목표와 우선순위를 보고서로 발표하였고, 해당 보고서는 상기 기술한 ‘국가 생명공학 및 바이오 제조 이니셔티브’의 후속 조치로 추진되었다. 에너지부에서는 바이오매스와 토양의 탄소 순환 모니터링을 이용한 기후 변화 솔루션을 제시하였고, 농무부(USDA)는 질소와 메탄 불출량을 감축시킬 수 있는 작물을 개발하여 식량 및 농업 혁신을 제안하였다. 보건복지부는 정밀 다중오믹스 데이터 수집과 인공지능 기반 치료제 바이오 생산, 유전자 편집 기술 등을 추진한다.

(나) 기술 및 산업 동향

바이든 정부의 잇따른 자국 산업 육성 정책 발표로 관련 산업의 광범위한 영향이 예상되며, 이는 디지털바이오, 바이오제약 산업과 디지털 헬스케어 산업이 큰 주축을 이루고 있다. 특히 COVID-19 이후 바이오제약 산업에 대한 중요성과 관심이 더욱 증대되어 가상 임상 시험이나 원격 의료 등 디지털 전환이 가속화되는 추세이다. 디지털 헬스케어 산업에서 미국 자국 내 산학연의 협업이 이루어지고 있는데, NTT 리서치의 의학의료 정보연구소는 하버드 공대와 파트너십을 맺고 살아있는 심장 및 디지털 심장 모델을 개발하여 심혈관 바이오-디지털 트윈 모델에 적용할 예정이다. 에이번리(Avanlee) 社와 월마트(Walmart)도 협업하여 간병인을 지원하는 디지털 어플리케이션을 출시하여 미국의 노령 인구에 의료 관련 디지털 도구를 제공하는 사업을 진행하고 있다. 또한 미국 내 환자의 25%가 원격 의료를 활용하였으며 기술업체와 의료전문가의 합작 투자를 통해서 이후 계속 상승할 것으로 기대되며, 앞으로 가상 치료 및 디지털헬스 솔루션에 더 많은 자본이 유입될 전망이다.

(2) EU

(가) 정책 동향

EU의 대규모 연구 혁신 프로그램 ‘Horizon Europe(2021∼2027)’은 오픈 사이언스, 글로벌 과제 해결 및 산업경쟁력 강화, 오픈 이노베이션 등에 955억 유로를 투입하여, 건강, 문화, 디지털 산업, 에너지 및 바이오경제 등의 부문에 투자하고 있다. 바이오 R&D 프로그램으로는 만성질환과 감염병의 질병 연구, 의료시스템 효율화, 신약・백신 개발, 의료 공평화 등의 과제, 희귀질환 치료법, 맞춤의료, 원격의료 등의 기술 개발 등의 세부 주제를 지원하고 있다. 유럽 10개 회원국이 바이오경제 전용 전략을 개발하고 7개 회원국에서 전략 개발을 이미 진행하고 있다. 영국은 지속 가능한 바이오제조 연구개발과 상업화를 촉진하기 위해 ‘바이오기술 전략계획’을 수립하였고, 세계 최초로 정부 주도의 국가 합성생물학 로드맵을 구축하여 합성생물학센터와 바이오파운드리를 도입하였다.

(나) 기술 및 산업 동향

유럽은 높은 수준의 과학 기반을 보유하고 있으며 현재 디지털바이오 혁명의 선도적인 위치를 차지하기 위해 정책적 기반과 투자 유치를 다지고 있다. 아직은 디지털화 및 플랫폼 기반의 비즈니스 모델에서는 미국과 같은 다른 국가에 뒤처지고 있지만, 그럼에도 불구하고 디지털바이오 스타트업 생태계를 선도하고 있으며 청정기술, 생명과학, 농업기술, 대체육 분야에서 입지를 구축하고 있다. 영국의 휴마(Huma) 社는 최근 몇 년간 AI 및 웨어러블 기술 업체 바이오비츠(Biobeats) 社를 인수하고, 아이플라토(iPLATO) 社를 인수하는 등 디지털바이오마커 개발 분야를 개척하고 맞춤화된 환자 치료를 도모하려는 행보를 보이고 있다. 독일의 디지털 치료제 시장은 디지털 진료법이 통과되면서 활성화되고 있으며, 리해피(Rehappy) 社, 엠센스(M-sense) 社 등 많은 스타트업에서 뇌졸중 후유증, 우울증, 편두통, 근골격 장애 등에 대한 디지털 치료제가 상용화되고 있다.

(3) 중국

(가) 정책 동향

지난해부터 방역과 의료자원의 중요성이 커지면서 중국국가발전개혁위원회(NDRC)는 처음으로 ‘바이오’가 포함된 바이오경제 5개년 계획을 수립하였다. 이 5개년 계획에 따르면 중국은 국가 주도로 바이오의약(의료), 바이오농업(생산), 바이오매스(환경・생태), 바이오안전(방역) 등 4개 분야에서 바이오경제 혁신 기반 강화, 바이오 중점사업, 바이오자원 보호 활용, 바이오환경 정책환경 최적화 등 5개의 중점 과제를 추진할 계획이다. 특히 의약 분야 개요에서 약물, 백신, 의료 바이오소재, 정밀의료, 검사 분야의 선진국 수준으로의 혁신을 제시하며 고부가가치 바이오의약품의 생산・설비와 공급망 확보 등을 중점 방향으로 계획했다. 이를 위해서 임상의학・건강 관리・신약 개발 등의 국가 중대 과학기술 프로젝트를 추진하고, 베이징과 상하이를 비롯해 징진지, 창장 삼각주, 장수, 광둥, 청두-충칭 경제권을 바이오의약품 클러스터로 육성하겠다는 방안도 제시하였다. 이와 함께 의약품・의료기기 우선 승인 정책을 개선하고 국제규칙과 표준 제정에 적극 참여하여 선진형 의료기술을 주도할 예정이다.

(나) 기술 및 산업 동향

중국은 바이오 의약산업 후발주자로서 원천기술 기반이 취약해 로슈(Roche) 社나 노보노르디스크(NovoNordisk) 社 같은 외국계 기업이 중국 바이오 시장을 주도하고 있다. 그러나 내수 시장이 급격하게 성장하고 정부 차원의 지원 규모가 증대되고 있어 푸싱의약(复星医药), 이판제약(亿帆医药) 등의 대기업과 벤처기업을 중심으로 산업이 발전하고 있는 추세이다. 펀즈즈신(分子之心) 社는 완전한 기능을 갖춘 AI 단백질 예측 및 설계 플랫폼인 ‘MoleculeOS’를 개발하였고, 현재 단백질 설계・최적화, 단백질 및 복합체 구조 예측, 단백질-단백질 도킹, 단백질 기능 예측, 단백질 언어 모델 등 핵심 분야에서 10개 이상의 AI 알고리즘을 개발하는 성과를 거두었다. 중국 내 디지털 의료에 대한 관심도 커지면서 인터넷 병원을 포함한 디지털 치료기기, 디지털 치료제에 대한 플랫폼 회사도 등장하고 있다. 클라우드 기반 병원 입점 플랫폼인 ‘위닥터(Wee Doctor)’의 경우 진료 예약, 원격 진료 외에도 회원제로 가족 건강 관리, 만성질환 관리 등을 제공하며, 의료서비스의 디지털화를 주도하고 있다.

(4) 일본

(가) 정책 동향

일본 정부는 2030년 세계 최첨단 바이오경제 사회 실현을 위해 범부처 바이오전략인 ‘바이오 전략 2019’을 수립하였고, 2022년 6월 내각이 승인한 ‘경제 재정관리 및 개혁 기본방침 2022’를 통해 양자, AI 기술을 포함하여 바이오제조, 재생의료, 세포치료, 유전자치료 등 바이오기술과 의료 분야의 개혁 방안을 발표하였다. 국립연구개발법인 일본의료연구개발기구(Agency for Medical Research and Development, AMED)는 바이오・의료 분야의 연구개발사업을 관리부터 제품화까지를 지원하고 있으며, 2022년 바이오・의료 분야 프로젝트에 총 1,549억 엔을 지원하였다. ‘제2기 중장기 종합계획’을 통해 의약품, 의료기기・헬스케어, 재생・세포의료・유전자치료, 게놈 데이터 기반 연구, 질환 기초연구, 종자 개발 연구 등의 프로젝트에서 새로운 의료기술 개발을 집중 지원하기로 하였다. 또한 바이오를 포함한 10대 핵심기술을 확보하고 공급망 관리, R&D 투자 확대 등을 통해 글로벌 기술우위를 확보하고자 하는 ‘성장전략 2021’를 수립하였다.

(나) 기술 및 산업 동향

일본의 의료 빅데이터 분석 서비스 시장은 향후 약 360억 엔에 이를 것으로 전망되며, 현재까지 국가, 지자체, 대학, 연구기관으로 제한되었던 의료데이터를 전처리한 후 판매나 공유 서비스를 통해 제공하고자 계획하고 있으며, 데이터의 축적에 따라 시장 규모는 더욱 확대될 것으로 보인다. 일본 제약업체 아스텔라스(Astellas) 社는 AI와 로봇공학을 도입하여 납 화합물을 찾는 등 디지털 혁신을 통해 연구개발 비용을 절감하고 신약 개발 일정을 단축시키고 있다. 단백질 구조 분석 기술, 가상 라이브러리, 클라우드 컴퓨팅 등을 이용해 고품질의 저분자 발견을 고도화시키고 해당 데이터베이스의 구축에도 기여하고 있다. 일본의 대표 종합상사인 미쓰이물산은 이번 3월부터 미국 엔비디아(NVIDIA) 社와 협업하여 Tokyo-1 프로젝트를 추진하고 있으며, 고해상도 분자역학 시뮬레이션 및 신약 개발을 위한 생성형 AI 모델 등의 기술 개발을 추진할 예정이다. 미쓰이 자회사 제우레카(Xeureka) 社가 Tokyo-1의 온라인화를 담당하고 약물 발견 소프트웨어와 단백질, DNA, RNA 데이터에 대한 모델 등을 제공할 것이다. 신약 개발과 승인이 지연되는 드러그 랙(drug lag) 문제를 겪고 있던 일본 제약 환경에 최첨단 AI 도구의 도입은 제약산업 환경을 변화시킬 수 있는 혁신 허브가 될 것으로 주목받고 있다.

특집 제2장 디지털바이오의 성공사례 및 향후 발전 전망 |

제1절 AI 신약 플랫폼 |

가. 개요

AI를 활용한 가상화 및 모델링 기술은 현재 대부분의 제약회사에서 자체적으로 개발하거나, 전문 AI 기업들과의 협력을 통해 신약 개발과정에서 활용되고 있다. 이 기술은 인공지능 기반 신약 후보물질 발굴 플랫폼으로, 기존의 신약 개발에서의 많은 비용과 시간, 높은 실패율 등의 장벽을 극복하고 바이오 연구개발 속도를 높이며 성공 가능성을 크게 향상시키고 있다. 일반적으로 전통적인 방법으로 신약을 개발하는 경우, 10∼15년이라는 긴 기간과 2∼3조 원에 이르는 높은 개발 비용이 소요된다. 그러나 AI 신약 플랫폼 기술을 활용한 경우 개발 기간은 7년으로 단축되었고 개발 비용도 약 6,000억 원 정도로 감소되었다. 이는 후보물질 도출 단계에서 100만 건 이상의 논문을 빠르게 탐색하여 시간과 인건비를 최소화하고, 임상 단계에서도 최적의 임상 대상 환자군을 도출하여 개발 시간과 비용을 최적화했기 때문이다. AI 신약 플랫폼 기술은 앞으로 더욱 높은 예측력과 정확도로 더 많은 신약 후보물질을 발굴하고, 이를 신속하게 검증하여 개발 시간을 단축하고 성공 가능성을 높임으로써 앞으로 바이오산업의 발전과 인류의 건강 증진에 큰 기여를 할 것으로 기대된다.

(1) AI 신약 플랫폼 기술의 역사

AI 신약 플랫폼 기술을 활용하여 새로운 약물을 개발함에 있어 혁신적인 성과를 이룬 것을 “Pharma's AlphaGo Moment”라고 한다. 이러한 성과를 이룬 기업 중 하나인 인실리코 메디슨(Insilico Medicine)은 46일이라는 기존의 약물 개발 방법보다 15배나 빠른 시간 안에 새로운 약물 후보물질을 디자인, 합성, 검증하는 과정 성공을 발표하며1) AI 신약 플랫폼 기술의 적극적 활용의 중요함을 보여주었다. 1990년부터 Deep Learning(DL), Natural Language Processing(NLP) 같은 기본적인 AI 이론들이 구축되면서 2018∼2019년 바이오텍 기업들이 실제로 약물 개발 R&D에 AI 기술들을 적극적으로 활용하여 Pharma's AlphaGo Moment 성과가 나타났으며, 현재 R&D에 우선적으로 AI 기술을 도입하는 기업들이 빠르게 늘어나고 있다. 특히, 2021년 이후 본격적으로 양자역학 원리를 이용한 ‘양자컴퓨터(Quantum Computer)’가 AI 계산용 컴퓨터에도 도입되면서2) 개발속도가 비약적으로 가속화될 것으로 기대하고 있다.

주) DL(Deep learning), NLP(Natural Language Processing), GANs(Generative Adversarial Networks), NN(Neural Network), VR(Virtual Reality)

출처: Deep Pharma Intelligence. Landscape Overview Q1 2023 가공

[그림 특집 2-1] AI 신약 플랫폼 기술의 개발 및 변천사3)

1) Nature Biotechnology. 2019 37(9), p1038

2) Drug Discov Today. 2021 26(7), p1680

3) Chem. Rev. 2019 119, p10520

(2) AI 신약 플랫폼 기술의 적용 범위

신약개발은 다양한 자료를 분석하고 최적화하며 go/no-go의 신속한 결정을 요구하는 까다로운 과정을 거치게 되는데, 이러한 과정에서 대량의 데이터를 기반으로 하는 AI 기술이 유용하게 적용될 수 있다. AI 신약 플랫폼 기술은 다양한 자료의 지능적 탐색과 패턴 인식, 자동화를 통해 약물 개발의 효율성을 높일 수 있다. 또한, AI를 통해 자료로부터의 학습을 통해 표면적으로는 보이지 않는 내재된 현상과 패턴에 대한 통찰을 얻을 수 있어 신약개발의 모든 단계에서 유용하게 적용될 수 있다. 이러한 AI 기술의 적용 범위는 연구 논문, 특허 자료, 화합물의 구조와 효능 관련된 빅데이터, 의료 데이터, 임상 데이터 등 방대한 자료의 분석에서부터 화합물 활성화 및 효능 극대화, 독성 및 부작용 최소화, 약물 재창출, 전임상/임상 시험 설계 등 약물을 최적화하는 신약개발 과정 전반에 걸쳐 적용 가능하다.

출처: Deep Pharma Intelligence. Landscape Overview Q3 2022 참고

[그림 특집 2-2] AI 신약 플랫폼 기술의 적용 범위

나. 성공 사례

(1) 국내 사례

(가) 국내 주요 AI 기업 보유 기술

한국제약바이오협회 인공지능신약개발지원센터에 따르면 현재 국내 AI 신약개발 기업은 50여 개사로 추정되며, AI 기업과의 협업으로 신약개발을 하려는 중견 제약바이오 기업도 현재 약 30곳 이상이라고 한다. 또한 정보가 공개된 기업에 대한 누적 투자금이 약 6,000억 원에 이른다고 한다. 2022년 상반기 동안 ‘AI 활용 혁신신약 발굴’을 비롯한 27개 사업을 통해 14개 신약개발 AI 스타트업에 정부의 지원이 이뤄지고는 있으나, 현재 AI기술이 적극적으로 신약개발을 성공적인 단계로 이끌지는 못하고 있는 것으로 평가되고 있다. 50여 곳의 AI 신약 스타트업 기업들은 기업 창업이념에 따라 활성 화합물 탐색・예측, 타깃 발굴, 바이오마커 발굴 등의 플랫폼기술들을 구축하여 자체 개발 및 협업연구를 추진하고 있다. 현재 주요 AI 신약 스타트업 기업들이 보유하고 있는 AI 신약 플랫폼 기술들은 다음 표에 기술하였다.

[표 특집 2-1] 국내 AI 신약 스타트업 기업들이 보유하고 있는 AI 신약플랫폼 기술

기업명 | 인공지능 플랫폼 |

닥터노아바이오텍 | • ARK : 통합형 의약학 네트워크, 약물 유전체, 환자 유전체 DB를 이용하여 신규 타깃 발굴, 단일약물(복합제) 구조예측 플랫폼 |

디어젠 | • Dr.UG : 유전체 데이터 분석, 바이오마커 예측, 후보물질 발굴 및 최적화에 특화된 딥러닝 기술 기반 플랫폼 |

스탠다임 | • Standigm Best : Drug discovery space를 탐색하여 원하는 특성을 만족시키는 새로운 화합물 생성 • Standigm Insight : 잠재 목표 예측을 통해 hidden indication을 발견함으로써 복합제 발굴 |

신테카바이오 | • NEO-ARS™ : 암 유전체 분석과 AI 딥러닝 기술을 기반으로, 환자의 면역시스템을 활성화시켜 암을 치료할 수 있는 신생항원 펩타이드 예측 • GBL-ARS™ : 초기 단계 임상시험에서 확보된 유전체 데이터를 사용하여 약효예측 바이오마커 발굴 • DeepMatcher™ : AI 기반 유효물질 도출과 최적화를 통한 선도물질 발굴, 2차 타깃과 오프타깃 분석, 약물 저항 바이오마커의 개발 |

온코크로스 | • ONCO AI PArk : 약물 개발 예측을 위한 인공지능 기반의 다양한 플랫폼 |

에이조스바이오 | • iSTAs : 가상의 압축 공간에서 약리 활성 물질의 구조적 특징을 찾아 조합, 조합하는 과정에서 특정 효능을 가감할 수 있는 알고리즘 플랫폼 |

파로스아이바이오 | • Chemiverse : 약효정보 스크리닝용 화합물 데이터베이스로부터 필요한 화합물을 검색하고 분석/관리/구매할 수 있는 AI 플랫폼 |

출처: 표 순서대로

http://www.drnoahbiotech.com/sub/ark.php (닥터노아바이오텍)

https://deargen.me/ko/ (디어젠)

http://www.standigm.com/main (스탠다임)

http://www.syntekabio.com (신테카바이오)

https://www.oncocross.com/raptor (온코크로스)

http://www.azothbio.com (에이조스바이오)

https://pharosibio.com/m31.php (파로스아이바이오)

(나) 국내 주요 AI 기업 개발 중인 약물

국내 첫 AI를 활용한 신약 후보물질 임상시험에 해당하는 난치성 급성 골수성 백혈병(AML) 치료물질 ‘PHI-101’는 AI 기반 혁신 신약개발 전문 기업 파로스아이바이오가 자체 개발한 Chemiverse AI 신약 플랫폼 기술을 활용해 개발한 신약이다. 2022년 12월에 호주, 한국, 스페인 등 글로벌 임상시험 1상을 진행하고 있다고 밝혔다. AI 신약개발 벤처 온코크로스도 AI 신약개발 플랫폼 ‘랩터AI(RAPTOR AI)’를 통해 자체 개발된 파이프라인 OC514 복합체 약물을 2023년 글로벌 임상 2상을 목표로 호주 식품의약품안전청으로부터 2022년 2월 임상 1상 승인을 받았다. 닥터노아바이오텍은 자체 AI 플랫폼(ARK platform)을 이용해 개발한 국내 첫 인공지능 기반 복합신약 뇌졸중 치료제, ‘NDC-002’에 대해 국내 임상 1상 시험승인을 받았으며, 이는 세계 첫 ‘뇌졸중 후 치료’를 위한 의약품이 될 것으로 기대한다고 밝혔다.

[표 특집 2-2] 국내 개발된 AI 신약 플랫폼 기술을 활용한 약물 개발 현황

기업명 | 인공지능 플랫폼 | 약물이름(치료제) | 치료분야 | 임상단계 |

온코크로스 | ONCO AI PArk | OC514 | 근감소증 | 글로벌임상1상 (2022년) |

퍼스트바이오 | GeniFiNDTM 1ST-401 | FB-849 | 면역항암제 | 글로벌임상1/2상 (2022년) |

스탠다임 | Standigm Best Standigm Insight | NASH | 항암, 비알코올성지방간 | 임상 계획 (2022년) |

파로스아이바이오 | Chemiverse | PHI-101 | 항암 | 글로벌임상1B상 진행 (2022년) |

닥터노아바이오텍 | ARK platform | NDC-002 | 뇌졸증 | 국내 임상1상 (2022년) |

출처: 표 순서대로

https://www.oncocross.com/pipeline (OC514, 온코크로스)

https://www.1stbio.com/rd-pipeline/ (FB-101, 퍼스트바이오)

http://it.chosun.com/site/data/html_dir/2020/01/22/2020012202539.html (스탠다임)

https://pharosibio.com/m23.php (파로스아이바이오)

http://www.drnoahbiotech.com/ (닥터노아바이오텍)

(다) 국내 주요 AI 기업 협업사례

한국제약바이오협회 인공지능신약개발지원센터 조사에 따르면 AI 신약개발 기업의 총 파이프라인 수는 105건 정도로 파악됐다. 연도별로 2018년까지 누적 4건에 불과한 파이프라인이 2021년 89건, 2022년 105건으로 확대되었다고 한다. 신약개발에 AI 기술을 잘 활용하면 개발 기간과 비용을 획기적으로 개선할 수 있다는 인식이 확대되면서 제약사와 AI 신약개발 업체와의 협업은 지속적으로 늘어나고 있다. 2022년 이후 협업사례를 보면 유한양행-파로스아이바이오, 신풍제약-파로스아이바이오, 보령-온코크로스, JW중외제약-디어젠 등과 공동개발을 진행하는 사례가 대표적이다.

[표 특집 2-3] 국내 AI 기반 스타트업들과 국내 중견 제약사들과의 협업사례

기업명 | 협업 기업 | 후보물질 | 협업 내용 |

인세리브로 | 삼진제약 | - | 인세리브로-삼진제약, ‘양자역학 계산 기술’을 기반, 신약개발플랫폼(MIND) (2022년 9월) |

디어젠 | JW중외제약 | 신규적응증 확대 | 신약 후보물질의 새로운 적응증 발굴 AI 신약 플랫폼 공동연구 (2202년 10월) |

온코크로스 | 보령 | 고혈압 치료제 | 보령-온코크로스, AI 이용해 고혈압 치료제 ‘카나브’ 적응증 확대 (2023년 2월) |

알파몰 | 간경화 치료제 | 온코크로스, 스위스 알파몰과 간경화 치료제 공동연구 개발 계약 (2022년 11월) | |

에이조스 바이오 | 대웅제약 | 합성치사 항암제 | 대웅제약, 에이조스바이오와 AI 기반 항암 신약 공동연구 협약 (2022년 9월) |

파로스 아이바이오 | 신풍제약 | 급성 골수성 백혈병 치료제 | 파로스아이바이오, 신풍제약과 업무 협약 체결… 신약 조기 사업화 추진 (2022년 12월) |

유한양행 | 항암제 (폐암, 대장암, 췌장암) | 파로스아이바이오 & 유한양행, 신규 KRAS저해제 기술이전 및 공동개발 협약 체결 (2022년 4월) |

출처: 표 순서대로

https://www.samjinpharm.co.kr/front/kr/prcenter/news_view.asp?idx=425&page=1 (삼진-인세리브로)

https://www.jw-pharma.co.kr/pharma/ko/prcenter/all_view.jsp?contentsCd=2210061117312967ZQCL(디어젠-중외)

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023022409272224653 (온코크로스-보령)

https://www.biotimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=9003 (온코크로스-알파몰)

http://www.bokuennews.com/news/article.html?no=221097 (에이조스바이오-대웅제약)

https://www.pharosibio.com/board/board.php?bo_table=news&PHPSESSID=6e862287cddc5600507d26ccca48096d&pg=1&idx=37 (파로스아이바이오-신풍제약)

https://www.pharosibio.com/board/board.php?bo_table=news&PHPSESSID=6e862287cddc5600507d26ccca48096d&pg=2&idx=24 (파로스아이바이오-유한양행)

(2) 해외 사례

(가) 해외 주요 AI 기업 보유 기술

전 세계 AI 기반 바이오텍은 800여 곳 이상이 알려져 있으며, 신약개발 초기 단계에서 임상에 이르기까지 다양한 분야의 AI 기반 기업들이 새로운 개념의 빠르고 정확한 AI 신약 플랫폼 기술들을 개발하고 있다. 생물학 분야의 50년 도전과제 중의 하나인, 아미노산 서열에서 단백질 3차원 구조를 성공적으로 예측하여 신약개발 타깃 발굴과 구조 활용에 큰 기대를 불러일으킨 Google 社의 DeepMind AlphaFold platform4) 기술과 생성적 적대 네트워크기반 시스템 GENTRL 플랫폼을 이용하여 21일 만에 키나아제 억제제를 개발한 인실리코 메디슨(Insilico Medicine) 社의 PHARMA.AI 플랫폼 기술5)은 놀라운 성과를 보여주고 있다. 최근 대표적인 AI 신약 플랫폼 기술 현황은 다음 표와 같다.

주) Disease Target identification, Generation of Novel molecules data과 Predicting Clinical trial 과정에 대한 AI기술을 도입하여 신약 탐색과 발굴과정을 가속화함

출처: https://insilico.com/platform

[그림 특집 2-3] Insilico Medicine사의 PHARM.AI 플랫폼 기술

[표 특집 2-4] 해외 AI 신약 스타트업들이 보유하고 있는 AI 신약 플랫폼 기술

기업명 | 인공지능 플랫폼 |

MindRank | • Molecule Pro™ , Molecule Dance™, PharmKG™: One stop, AI-driven drug discovery platform, molecule design, generation, MD simulation, Biomedical knowledge graph |

Peptilogics | • Nautilus™ platform: protein binding peptide prediction, a suite of predictive models to produce multiparameter-optimized leads for a broad range of targets and therapeutic areas. |

insilico Medicine | • PHARMA.AI: PandaOmics, Chemistry42, inClinico |

BenevolentAI | • Benevolent Platform™: driving a revolution in drug discovery – from target identification through to clinical development. |

Relay Therapeutics | • Dynamo Platform: Pioneering Motion-Based Drug Design, Understand How To Drug the Protein, Identify a Chemical Starting Point, Optimize Until development candidate selected |

Recursion | • MolE, The Recursion Data Universe, The Recursion Map |

출처: 표 순서대로

https://www.mindrank.ai/solutions https://peptilogics.com/ai-discovery-platform/ https://insilico.com/platform https://www.benevolent.com/what-we-do/ https://relaytx.com/dynamo-platform/ https://www.recursion.com/operating-system

(나) 해외 AI에 의해 개발된 후보약물개발 현황

최초의 AI 기반 기술로 개발된 키나아제 저해제 후보물질이 최근 전임상에서 임상으로 진입하여 AI 기반 약물의 성공 가능성을 입증하고 있다. 바로 특발성 폐섬유증 치료제인 인실리코 메디슨(Insilico Medicine) 社의 Pharma.AI drug discovery platform 기술로 개발된 ‘INS018-055’이 현재 임상 1상을 성공적으로 진행 중이며, 2023년 임상 2상에 진입할 것으로 기대하고 있다. 2022년 초까지 주요 20여 개 AI 기반 신약개발 회사는 협업을 포함 160여 개 신약 탐색 프로그램을 수행하고 있으며, 이 가운데 15개 정도가 임상 개발 중인 것으로 밝혀졌다.6)

[표 특집 2-5] 해외에서 AI 신약 플랫폼 기술을 활용하여 개발 중인 약물 현황

기업명 | 국적 | 약물 이름(치료제) | 치료 분야 | 임상 단계 | |

BenevolentAI | 영미 | 영국 | BEN2293 | 아토피 | 임상2상 (2023년) |

Baricitinib | COVID-19 | 임상4상 (2022년, 승인) | |||

Recursion | 미국 | REC-4881 | 가족성샘종폴립증 | 임상2상 (2022년) | |

BioXcel Therapeutics | 미국 | BXCL701 | 전립선암 | 임상2상 (2023년) | |

BXCL501 | 조울증 | 임상3상 (2022년) | |||

AbCellera | 캐나다 | Ly-CoV1404 | COVID-19 | 임상4상 (2022년, 승인) | |

Relay Therapeutics | 미국 | RLY4008 | 담도암 | 임상2상 (2021년) | |

Insilico Medicine | 아시아 | 홍콩 | INS018-055 | 폐섬유증 | 임상1상 (2021년) |

Adagene | 중국 | ADG116 | 고형암 | 임상2상 (2022년) | |

출처: 표 순서대로

https://www.benevolent.com/what-we-do/drug-programmes/atopic-dermatitis/ (BEN2293, BenevolentAI)

https://www.benevolent.com/news-and-media/blog-and-videos/fda-converts-emergency-approval-baricitinib-first-identified-covid-treatment-benevolentai-full-approval/ (Baricitinb, BenevolentAI)

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05552755 (REC-4881, Recursion)

https://www.bioxceltherapeutics.com/our-pipeline/ (BXCL series, BioXcel Therapeutics)

https://investors.abcellera.com/news/news-releases/2022/AbCellera-Discovered-Antibody-Bebtelovimab-Receives-U.S.-FDA-Emergency-Use-Authorization-for-the-Treatment-of-Mild-to-Moderate-COVID-19/default.aspx (Ly-CoV1404, AbCellera)

https://ir.relaytx.com/news-releases/news-release-details/relay-therapeutics-announces-interim-clinical-data-support-rly(RLY4008, RELAY)

https://www.prnewswire.com/news-releases/insilico-medicine-initiates-first-in-human-study-of-ism001-055-a-novel-drug-discovered-using-insilicos-proprietary-end-to-end-artificial-intelligence-platform-301434226.html (ISM001-055, Insilico Medicine)

https://www.adagene.com/pipeline/pipeline-programs/ (ADG116, Adagene)

(다) 해외 주요 AI 기업 협업사례

AI 신약 플랫폼 기업에 쏟아지는 투자 자본의 양이 크게 증가하였고(2020년의 22억 8,000만 달러, 2022년의 1,264억 달러), AI 스타트업과 빅파마들의 연구 파트너십의 수도 꾸준히 증가하고 있다. 세계 굴지의 빅파마들인 일라이릴리(Lilly), 비엠에스(BMS) 등은 8∼12건, 사노피(Sanofi), 지에스케이(GSK) 등 13∼16건, 머크(Merck), 화이자(Pfizer) 등 17∼22건, 아스트라제네카(Astrazeneca) 27건 이상의 협업을 통해 AI 기술을 신약개발에 적극적으로 활용하고 있는 것으로 보고되고 있다. 대표적인 협업사례는 아래 표와 같다.

[표 특집 2-6] 해외 AI 기반 스타트업과 국내 중견 제약사들의 협업사례

기업명 | 협업 기업 | 후보물질 | 협업 내용 |

Exscientia | Sanofi | 15 novel small molecule candidates across oncology and immunology | AI-driven pipeline of precision-engineered medicines (2022년 1월) |

Insilico Medicine | Sanofi | 6 new targets in undisclosed indications | AI-driven pipeline of undisclosed indications (2022년 11월) |

Microsoft | Novo Nordisk | atherosclerosis, a cardiovascular disease | drug discovery and development using big data and artificial intelligence (2022년 9월) |

Tempus | Pfizer | cancer drugs | AI-enabled precision medicine solutions (2023년 2월) |

PathAI | Roche | pathologist access to innovative AI-powered technology | PathAI-developed research-use-only (RUO) algorithms (2021년 10월) |

Mila | Amgen | to develop advanced algorithms and models to support the discovery and optimization of biologics | Amgen’s future therapeutic developments (2023년 1월) |

Absci | Merck | Absci’s AI new drug platform | Absci’s Deep Learning-Enabled Drug Creation™ and Bionic Protein™ technologies (2022년 1월) |

Evotec SE | Lilly | Metabolic diseases | Evotec's AI Drug discovery Platforms (2022년 1월) |

Iterative Scopes | Janssen | inflammatory bowel disease (IBD) | Iterative's AI Drug discovery Platforms (2022년 1월) |

출처: 표 순서대로

https://www.sanofi.com/en/media-room https://pharmaphorum.com/news/(Insilico Medicine) https://www.novonordisk.com/news-and-media/ https://www.tempus.com/news/ https://diagnostics.roche.com/global/en/news-listing/ https://mila.quebec/en/amgen_mila/ https://www.absci.com/ https://www.evotec.com/ https://www.janssen.com/ko/janssen-rnd-data-science

다. 발전 전망

(1) 시장 및 산업 동향

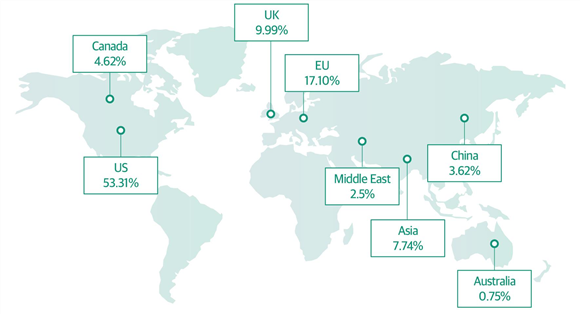

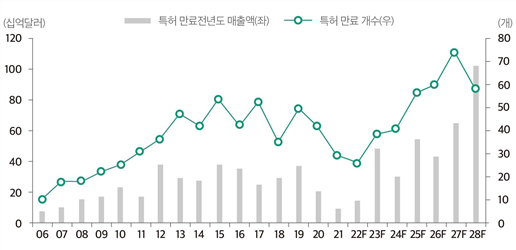

2022년 전 세계 신약개발 인공지능 시장 규모는 11억 달러로 추산되었으며, 2023∼2030년까지 연평균 성장률 29.6%로 확장될 것으로 예상하고 있다. 2023년 3월 기준 AI 신약개발 관련 기업들의 누적 총 투자액은 약 602억 달러 정도로 예측되고 있으며, 2015년 이후 AI 기반 제약회사에 대한 투자 금액이 크게 증가한 것으로 조사되었다. 지난 9년 동안 800여개의 AI 신약 플랫폼 기업에 대한 연간 투자 금액은 27배 증가하였고(2022년 12월 기준 누적 총 539억 달러), 의약품 개발 회사의 AI에 대한 투자액은 136억 8,000만 달러였으며, 가장 빠른 성장은 2021년으로 파악된다. 시장 현황은 미국이 여전히 인공지능 기업의 점유율면에서는 선두에 있지만(58%, 2022년 기준), 아시아와 중동 지역에서 인공지능 기술 활용이 확대되고 있고, 특히 중국을 비롯한 아시아-태평양 지역에서는 약물 개발을 위한 인공지능 기업의 수가 증가하는 추세로 이러한 추세는 계속 유지될 것으로 예상된다. 신약개발 시장에서 AI 신약 플랫폼 기술은 산업현장에서 새로운 약물 발견 및 생산 비용을 줄이기 위한 자극이 되고 있으며 이런 자극이 증가하는 만큼 신약개발 시장을 주도할 것으로 보인다.

출처: Deep Pharma Intelligence. Landscape Overview Q1 2023 참고

[그림 특집 2-4] AI 신약개발 관련 기업들의 누적 총 투자액과 연간 투자액 추이(2014∼2023.3)

출처: Deep Pharma Intelligence

[그림 특집 2-5] 전 세계 지역별 800여 개 AI 신약 플랫폼 기업 분포 현황

(2) 국내 관련 정책 동향

국가적 차원에서는 산학연에서 기개발 중인 분석 모듈과 플랫폼을 고도화하고, 새로운 인공지능 기반 학습 모델도 추가 개발하는 투트랙 사업 추진을 계획하고 있다(인공지능 활용 혁신신약 발굴사업, 2022∼2026년, 후보물질 4개 이상 IND 신청을 목표로 하고 있다). 정부의 디지털바이오 5대 인프라 12대 핵심기술 육성 방향 중 연구 속도 성공확률 향상을 위하여 2026년까지 인공지능 모델을 활용한 신약 후보물질 4개 이상 발굴 및 IND 신청을 목표로 정하고 있다. 정책 적합성 측면에서는 디지털융합・플랫폼・기술경쟁 등의 패러다임 변화주도, 국가 R&D 공백 해소 등 정책적 중요도 및 시급성을 고려하여 최종 17개 중 한 개로 AI 신약 플랫폼 기술을 선정하였다. 또한 기술고도화 측면에서 시장 수요 및 사업화 연계 R&D 기획 및 학・연・벤처 교육・컨설팅, 전임상시험 지원 등 추가 R&D 사업을 확대 지원하기로 하고, 특히 2023년 3월 한국형 AI 신약개발 연구협력모델 구축사업의 필요성을 인식하여 19개 제약사가 참여하는 AI 신약개발 전문위원회를 출범시켰다.

(3) 국외 산업 동향

현재 AI 산업에서 주요 역할을 담당하고 있는 미국은 많은 기업들이 R&D, 연구센터 및 연구소에서 인공지능을 활용하고 본 기술에 투자하는 주요 참여자가 되고 있으며, 미국 식품의약국(FDA)은 규제 과학 분야에서 인공지능 활용을 탐구하기 위한 프로그램을 도입하고 있다. EU, 이스라엘, 영국, 호주 등에서도 AI 신약 플랫폼 기술을 국가 주요 전략기술로, MIT Technology Review, 세계경제포럼(WEF) 등에서도 국내 미래유망기술로 선정하였다. 뿐만 아니라, 아시아 국가도 AI 기술 주도권확보를 위해 발 빠르게 다양한 프로그램들을 개발하고 있다. 일본 경제산업성(Ministry of Economy)은 AI 기반의 약물 발견 기술 개발을 촉진하기 위한 프로그램을 설립하였고, 중국은 중국 최고의 경제 기획 기관인 국가개발개혁위원회에서 “Made in China 2025” 계획을 발표, 2025년까지 AI 기술의 세계적 선두 주자가 될 것을 선포하였다.

라. 발전 과제

(1) 도전 과제

(가) 데이터의 질과 유효성

AI 알고리즘은 대량의 고품질 데이터를 요구하며, 또한 제약산업 데이터는 접근과 통합의 어려움이 있다. 그러므로 데이터 기반의 바이오 R&D 혁신을 위해서는 고품질 데이터의 수집・공유・활용이 선순환되는 생태계 조성이 필요함이 계속 강조되어 오고 있다. 2022년 10월 기준으로 국내에서는 국가 바이오 데이터 스테이션 (K-BDS) 구축을 통해 약 146만 건(유전체 126만, 화합물 19만 7,000건 등)의 데이터가 확보되어 있다고 한다. 또한 국가는 바이오 연구데이터 활용 기반 조성 사업을 통해 FAIR 원칙(Findable(검색용이성), Accessible(접근성), Interoperable(상호호환성), Reusable(활용성))을 준수하는 국가 바이오 데이터 스테이션 구축을 위해 2026년까지 총사업비 1,780억 원을 투자할 계획이라고 밝혔다. 본 사업을 통해 고품질의 유효성 있는 대량의 데이터들이 수집・공유・활용되어 AI 신약 플랫폼 기술 개발에 잘 활용될 수 있기를 기대해 볼 수 있다.

(나) 규제(Regulation)와 윤리적 문제

초기 단계의 AI 신약개발 관련 활용 규제 가이드라인이 강력하게 요구되고 있으며, 사용하는 데이터와 알고리즘 편향 관련 문제도 발생할 수 있음을 고려한 윤리적 문제에 대한 가이드라인도 요구되고 있다. AI에 의한 인간 의사결정 대체 가능성에 대한 문제도 일각에서는 제기되고 있다. 이에 국제기구 활동을 통한 AI융합 바이오기술에 대한 표준 및 윤리적 가이드라인 마련에 참여, 국내 법・제도에도 반영하고자 국가적 차원에서 노력하고 있음은 고무적인 현상이다. 그리고 AI가 도입되는 연구 분야마다 분야별 특성을 고려한 가이드라인들이 제시되고 있다. 뇌연구 분야에서는 인간의 존엄성, 인간 증강 등을 마련하고 있으며(OECD-STEPI), 합성생물학 분야에서도 데이터 등에 대한 표준개발(KSBA-GBA) 마련에도 적극 참여하고 있다. 디지털바이오 육성을 위한 법적 기반을 마련하고 합성생물학 등 전략적 육성이 필요한 기술별로 법적 지원 근거 마련을 위해 관련 법령을 제・개정하고, 연구개발전략 수립부터 제품화까지 과정에서 규제를 극복할 수 있도록 민관합동 바이오 규제개선반도 본격 운영하여 AI 기술 활용이 신약연구 분야에 잘 정착하기를 희망한다.

출처: 저자 작성

[그림 특집 2-6] AI 신약플랫폼 기술 관련 3가지 큰 도전과제들

데이터 생산・축적・관리 선진화 | 데이터 활용 활성화 | |||

바이오데이터의 전략적 생산 및 제도개선을 통해 글로벌 수준으로 데이터 생산・축적・관리체계 구축 | + | 데이터를 분석・활용할 수 있는 환경조성을 통해 데이터 기반 바이오 연구개발로의 전환 촉진 | ||

⇕ | ||||

바이오데이터 허브 구축 | ||||

데이터 공유 기반 조성을 위한 국가적 허브 플랫폼 ‘국가 바이오데이터스테이션(K-BDS)’ 구축 | ||||

출처: 인공지능신문(https://www.aitimes.kr)

[그림 특집 2-7] AI 신약 플랫폼 기술 관련 도전과제 해결을 위한 정부의 노력방안과 정책

(2) 인력양성

바이오 분야의 융합형 인력양성 및 현장에서 필요한 인력에 대한 미스매치 문제 해결을 위한 다양한 고급인력 양성방안이 필요하다. 디지털바이오 융합형 인력양성을 위한 석・박사급 대상 교육 프로그램 활성화 및 산・학・연・병 간 융합 연구 촉진 방안이 요구되고 있다. 이에 교육프로그램은 교육・연구・산업 현장 간 유기적 연계가 가능토록 프로젝트 중심의 바이오+디지털 융합교육 프로그램으로 운영되어야 할 필요가 있다. 이러한 전문인력양성을 위해 정부에서는 디지털바이오 혁신인재 양성 프로그램(안)(2024년∼)을 발표하였다. 융합형 인력양성 프로그램을 활성화하기 위해 교육・연구・산업 현장 간 유기적 연계가 가능하도록 사업 중심의 융합교육 프로그램 신설을 추진하고, 바이오 데이터 분석・활용 전문역량을 갖춘 바이오데이터 조정자(코디네이터) 양성도 함께 추진될 전망이다. 아울러, 디지털 융복합 미래 의료 기술개발사업을 통해 융합형 의사과학자(MD-Ph.D.) 양성도 2023년부터 본격 착수할 계획임을 발표하였다. 정부는 AI・빅데이터 활용 신약개발 전문가 등 정보통신기술(IT)과 생명공학기술(BT)을 융합한 인재를 5년간(2023∼2027년) 4,000명 양성하겠다는 계획도 발표함으로써 AI를 이용한 신약개발 분야의 유능한 인재 개발을 위한 지원과 노력을 구체화하고 시행하고자 하는 의지를 정책에 반영하고 있는 것으로 보인다.

참고자료 |

∙ Nature Biotechnology. 2019 37(9), p1,038

∙ Drug Discov Today. 2021 26(7), p1,680

∙ Chem. Rev. 2019 119, p10,520

∙ Bioinformatics. 2019 35(22), p4,862

∙ Nature Reviews Drug Discovery 2022 21, p175

|

|

|

특집 제2장 디지털바이오의 성공사례 및 향후 발전 전망 |

|

제2절 휴먼 디지털 트윈 |

가. 개요

(1) 디지털 트윈 기술

디지털 트윈은 현실 세계를 3D 모델로 가상화하고 다양한 데이터를 연계・시각화하여 실시간 자동관제 및 시뮬레이션 기반 분석・예측・최적화를 구현하는 융합기술로 정의할 수 있다.7) 개별 요소기술이 아닌 다양한 ICT기술이 집적된 융복합 기술에 해당한다.

출처: 디지털 트윈 기술 K-로드맵, 정보통신기획평가원, 2021

[그림 특집 2-8] 디지털 트윈 개념도

디지털 트윈 기술 K-로드맵에 의하면 디지털 트윈 기술발전을 5단계로 정의하고 있다. ① 물리대상을 디지털 트윈으로 복제하는 모사 단계, ② 디지털 트윈 기반 물리대상 모니터링 및 관계분석을 통해 제어하는 관제 단계, ③ 디지털 트윈 모의결과를 적용한 물리대상을 최적화하는 모의 단계, ④ 최적화된 개별 물리대상들이 상호연계된 복합 디지털 트윈으로 재구성되고 물리대상 상호운영을 최적화하는 연합 단계, ⑤ 개별 및 복합 디지털 트윈에서 자율적으로 문제점을 인지하고 해결하여 물리대상을 최적화하는 자율 단계가 그것이다.6)

(2) 휴먼 디지털 트윈

휴먼 디지털 트윈은 메디컬 트윈(Medical Twin), 헬스 아바타(Health Avatar), 헬스케어 디지털 트윈(Healthcare Digital Twin) 등의 이름으로 기술되어 왔다. 이는 디지털 트윈의 적용 분야 특성을 반영한 정도의 차이만 있는 것으로 사람의 신체에 디지털 트윈을 적용한 기술적인 차이는 없다고 할 수 있다. 그리고 기계, 제조 등의 타 적용 분야와 비교하면 디지털 트윈의 요소 기술 중 시뮬레이션 기반 분석・예측・최적화에 있어 수치 방정식으로 표현이 가능한 기계・역학적 모델보다 딥러닝과 같은 데이터 기반의 통계 모델을 적용하는 경우가 휴먼 디지털 트윈에서는 더 많은 것이 특징이라고 할 수 있다. 이는 심장 혈류 시뮬레이션 등에서 유체역학 모델을 적용한 경우를 제외하면 외부 요인에 의한 신체의 변화가 기계・역학적으로 잘 정의된 것이 부재하기 때문일 것이다.

앞으로 휴먼 디지털 트윈에 대하여 인체 장기, 신체 일부, 건강관리와 같은 생체의학(biomedicine)적 관점에서 국내외 주요 사례들을 각각 기술한다. 마지막으로 휴먼 디지털 트윈의 발전 전망을 제시하는 것으로 마무리하고자 한다.

나. 인체 장기에 대한 휴먼 디지털 트윈 기술 사례

(1) 프랑스 Dassult System의 ‘The Living Heart Project’ 사례

Living Heart Project는 심혈관 연구자, 교육자, 의료 기기 개발자, 규제 기관 및 심장병 전문의들이 함께 맞춤형 디지털 인간 심장 모델을 개발하고 검증하는 데에 주력하고 있다. 디지털 인간 심장 모델은 심혈관 의학을 위한 통합 기반을 마련하고 교육, 의료 기기 설계, 테스트, 임상 진단 및 규제 과학을 위한 공통 기술 기반으로 활용할 수 있다. Living Heart Project는 상용화 가능한 심장 모델의 공동 개발과 신규 디지털 치료법을 활용하는 방법으로 개발되고 있다. 미국 FDA와의 협력으로 가상 환자를 대상으로 한 계산 모델링과 시뮬레이션을 통해 임상 시험 효율성을 향상시키고 있다. Living Heart의 3D 심장 모델을 활용한 프로젝트는 심혈관 의료기기 승인을 위한 디지털 임상 근거로 심장 시뮬레이션 결과를 사용할 예정이다.

출처: Dassault Systèmes’ Living Heart Project, Springer, 2022

[그림 특집 2-9] 심장 모델링 및 시뮬레이션 예시

(2) 대동맥에 대한 휴먼 디지털 트윈 사례

혈압 조절은 심혈관 시스템에서 가장 중요한 통제 메커니즘 중 하나이며, 혈압 조절 장애는 매우 유해한 결과로 이어질 수 있다. 따라서 혈압 조절을 시뮬레이션하고 분석하는 모델 개발은 매우 중요한 영역 중 하나이다. 덴마크의 올보르(Aalborg) 대학 연구팀에서는 혈압 조절기가 위치한 인간 대동맥 아치 관련 디지털 트윈 모델을 개발하였다. 이 모델은 박동 혈류 영역과 동맥벽 영역을 결합하면서 점탄성 특성까지 고려하도록 구성하여 혈압 조절에 대한 이해를 높이고 심혈관 시스템의 건강 상태까지 평가할 수 있다.

출처: Digital Human Modeling and Medicine, Elsevier, 2022

[그림 특집 2-10] 대동맥에 대한 모델링과 시뮬레이션 예시

(3) 신체 기도에 대한 휴먼 디지털 트윈 사례

에어로졸 요법은 천식 등 호흡기 질환을 치료하는 데 사용되는 일반적인 임상 기술이다. 에어로졸 요법의 효율성은 기관 내 약물이 어떻게 배포되는지에 따라 달라진다. 최근 몇 년간, 몇 가지 흡입기 장치가 설계되어 호흡기 내 에어로졸 약물의 배포를 개선하는 데 이용되고 있다. 기관 내 성형체가 염증, 조직 반응 및 기타 부작용을 유발하기도 하고 특정 영역에 에어로졸 과다 투여 등으로 부작용이 발생하는 경우도 있다. 스페인의 UPNA 대학 연구팀에서는 신체의 기도에 대한 디지털 트윈 모델링과 입자역학 기반 시뮬레이션을 개발하였다. 환자 기도 내의 입자 침착 운동에 대한 분석으로 호흡기 질환에 대한 환자 맞춤형 치료가 가능하여 환자 상태 개선이 가능하다.

(4) 중증 경동맥 협착 탐지를 위한 휴먼 디지털 트윈 사례

영국의 스완지(Swansea) 대학 연구팀에서는 중증 실어증을 감지하는 방법에 휴먼 디지털 트윈을 적용하였다. 혈류 및 머리 진동 모델을 함께 사용하여 서로 다른 폐쇄 정도에 대한 가상 머리 진동 데이터를 생성하고 실제 머리 진동은 가상 데이터와 비교하여 좁아진 혈관의 중증도를 결정하는 기술을 개발하였다.8) 머리 진동 데이터를 이용한 휴먼 디지털 트윈으로 정확성을 높일 수 있었으며 임상 실습에도 사용될 수 있도록 개발되었다. 본 연구는 실어증 또는 뇌졸중의 잠재력을 지속적으로 모니터링할 수 있는 휴먼 디지털 트윈의 형태로도 발전이 가능할 것으로 기대된다.

(5) 심장에 대한 휴먼 디지털 트윈 사례

독일의 뮌헨 공과대학교(Technische Universität München) 연구팀은 환자의 심장 기능을 시뮬레이션하는 수치 계산 기반 휴먼 디지털 트윈 모델을 개발하였다. 이 모델은 심장과 혈관 시스템의 전반적인 생리학적 데이터를 효율적으로 측정하고 심장 기능의 변화를 심근 조직 내의 국소적인 기계적 양에 대해서도 모델링 가능하다. 약리학적으로 유도된 돼지의 심장에 대한 in vivo 실험 데이터와 디지털 트윈 기반 모델의 예측 결과를 비교한 결과 매우 유사하게 일치하여 이 모델이 인간 신체 실험에서 측정할 수 없는 심근벽 스트레스와 변형의 변화를 모델링하고 시뮬레이션할 수 있음을 보여준 사례라고 할 수 있다.

출처: An in silico twin for epicardial augmentation of the failing heart, International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering, 2019

[그림 특집 2-11] 3D 심장에 대한 시뮬레이션 모델

다. 신체 일부에 대한 휴먼 디지털 트윈 기술 사례

(1) 근골격계에 대한 휴먼 디지털 트윈 사례

한국전자통신연구원 연구팀은 근골격계에 대한 휴먼 디지털 트윈으로 관절염, 자세 이상 질환 등의 시뮬레이션 기반 변화 예측과 지능형 분석 및 3차원 정보 제공을 통한 진단 조력에 활용이 가능한 기술을 개발하였다. 관절 관성 센서, 신체 압력 분포, 생체 신호 등의 착용형 다중 센싱 기반 동작 데이터 획득으로 근골격 휴먼 디지털 트윈을 생성하고 다중 비전 센서 기반의 동작 분석을 위한 자세 인식 기술과, 가상 인체의 동작을 통해 질환이 빈번한 관절에 걸리는 비정상적인 힘을 해석하는 3차원 시뮬레이션 분석 모델 개발로 개인 맞춤형 디지털 트윈 융합 컨텐츠 서비스 제공이 가능한 기술을 개발하였다.

(2) 발에 대한 휴먼 디지털 트윈 사례

발과 발목은 신체의 균형을 유지하고 보행을 돕는 중요한 역할을 한다. 발과 발목은 복잡한 구조로 되어 있어 다양한 움직임을 할 수 있다. 발은 26개의 뼈로 구성되어 있으며, 하체의 긴 뼈와 함께 총 33개의 관절을 형성하고 있다. 이 뼈들은 100개가 넘는 인대의 복잡한 네트워크로 연결되어 있어, 발의 움직임 중에 엄청난 압축력과 전단력을 견디면서도 높은 안정성을 제공한다. 컴퓨터 모델링과 시뮬레이션은 발과 발목의 수술을 최적화하는 데 도움이 될 수 있다. 벨기에 브뤼셀 자유대학교(Libre de Bruxelles) 연구팀에서는 발의 해부학적 특성을 반영한 디지털 트윈을 만들고 유한 요소 모델로 환자 맞춤형 분석이 가능한 연구를 수행하였다. 현재까지 개발된 다양한 발 모델은 발과 발목의 생체역학적 지식을 증가시키는 데 유용했지만, 환자 특이적 발 모델을 생성하는 것은 오래 걸리고 지루한 수동 프로세스이며 임상 요구 사항을 충족하기에는 너무 많은 계산 부담을 초래하는 등 임상 현장에서 활용하기에는 아직 단점이 많은 상황이다.

(3) 턱에 대한 휴먼 디지털 트윈 사례

싱가포르 국립대학의 연구팀은 하악골 결손에 대한 재건으로 맞춤형 보철물 제작을 위하여 디지털 트윈 모델을 사용한 연구를 수행하였다. 하악골 결손은 외상, 종양 절제, 감염으로 인한 심각한 골 손실로 인해 발생할 수 있다. 하악골 결손은 근육의 당김으로 인한 나쁜 교합을 유발하는 잔여 연조직의 수축, 저작 및 비대칭을 유발하는 치아의 붕괴, 삶의 질에 영향을 미치는 연하 및 발음 문제를 일으킬 수 있다. 다양한 방법으로 하악골 재건을 시도하지만, 생체역학을 고려하지 않는 방법은 실패하는 경우가 많은 것으로 알려져 있다. 최근에 엔드프로시스 또는 맞춤형 보철물의 형태로의 알로플라스틱 교체 방법을 사용하고 있다. 본 연구팀은 먼저 임상에서 사용하기 전에 뼈이음(osteosynthesis) 플레이트 또는 맞춤형 보철물 형태의 임플란트를 설계하고 하악골의 스트레스와 변형에 대해서 유한 요소 분석의 시뮬레이션 방법으로 반복 확인이 가능한 기술을 개발하였다.

라. 생체의학(biomedicine)적 관점에서의 휴먼 디지털 트윈 기술 사례

(1) 노인 만성 피부 질환 관련 휴먼 디지털 트윈 사례

한국전자통신연구원에서는 노인 만성 피부 질환(압박궤양, 족부궤양)의 최적화된 예방・치료・관리를 위해 인체의 압력 분포와 족부의 수분함량・피부조직・혈관을 디지털 트윈화하고 인공지능으로 분석 진단이 가능한 개인 맞춤형 압박궤양・족부궤양 진단・예측・디지털 가이던스 제공 기술을 개발 및 디지털 치료제 서비스 형태로 실증까지 진행하는 연구 과제를 수행하고 있다. 본 기술 개발 과제를 통해서 확장 현실 플랫폼 기반의 협진, 원격 진단・치료 가이드 제공이 가능한 기술을 개발하고 있다. 본 기술로 환자를 트윈화 하여 플랫폼을 통해 공유함으로써 의사 간 협진이 가능하고 인공지능 기반 복합적 의료영상 분석으로 진단정확도를 향상하고 소요 시간은 단축될 것으로 기대되고 있다.

(2) 신경근골격계 질환 관련 휴먼 디지털 트윈 사례

한국전자통신연구원 연구팀에서는 의료 정보에 기반한 신경근골격계 휴먼 디지털 트윈 생성과 시뮬레이션을 통한 뇌손상 질환 원격 재활 관리 및 운동 가이드 생성이 가능한 최소 의료정보 기반 신경근골격계 디지털 트윈 기술을 개발하고 있다. 휴먼 디지털 트윈 시뮬레이션을 통해서 신경근골격계 질환 예측 평가가 가능하고 사용자의 움직임과 시뮬레이션 기반 예측 결과를 융합 제시하는 휴먼 디지털 트윈 가시화 기술까지 개발하고 있다. 본 기술 개발로 ICT 기술을 의료 분야에 적용하여 개인 맞춤형 트윈 생성, 시뮬레이션, 3차원 증강 가시화 기반 치료 훈련 등의 휴먼 디지털 트윈을 활용한 신의료융합형 시장 창출 및 글로벌 국가경쟁력 확보에 기여할 것으로 기대되고 있다.

(3) 당뇨 관리 관련 휴먼 디지털 트윈 사례

‘디지털 치료제 활성화를 위한 XR 트윈 핵심 기술 개발’ 사업의 일환으로 가톨릭대학교 연구팀에서는 1형 당뇨병 관리를 위한 인슐린 주입, 연속 혈당 및 라이프로깅 데이터 통합 플랫폼에 기반한 휴먼 디지털 트윈 기술을 개발하고 있다. 인공지능 기반 데이터 뱅크 분석을 통한 심층 디지털 표현형과 디지털 트윈 모델링 기술 그리고 트윈 기반 식이・활동량에 실시간 연동되는 혈당 변화 예측 AI 기술이 탑재된 환자용 모바일 앱 형태로 구현되고 있다. 본 연구로 개발한 기술을 통해 당뇨병에 의한 의료 및 사회비용을 절감할 수 있을 뿐만 아니라 의료서비스 불균형화의 심화를 막고 효율적인 의료서비스 제공 및 서비스 품질 향상이 가능할 것으로 기대된다.

(4) 감정노동자의 정신건강 관련 휴먼 디지털 트윈 사례

한국과학기술원 연구팀에서는 감정노동으로 인한 정신건강 관리를 위해 스트레스 위험요인들의 작동과정을 가상환경에서 휴먼 디지털 트윈으로 모델링하고 동기화・시뮬레이션하여 개인 맞춤 스트레스 위험관리 솔루션을 제공하는 기술을 개발하고 실증까지 진행할 계획이다. 본 연구개발 과제는 정신건강 영역에서 휴먼 디지털 트윈 기술을 적용한 사례이다. 휴먼 디지털 트윈을 통해 개인의 정서 반응, 신체 반응, 스트레스 유발요인 객체 기반 스트레스 위험 정밀 예측 모델링이 가능하고 통합 시뮬레이션 기반의 실시간 개인 스트레스 예측까지 가능하다. 감정노동이라는 스트레스와 정신건강 관리가 중요한 영역에서 ICT 기반의 사회문제 해결이 가능한 사례라고 할 수 있다.

(5) 고령자 건강관리를 위한 휴먼 디지털 트윈 사례

현재 클라우드 컴퓨팅, 사물인터넷 및 모바일 인터넷과 같은 기술들이 의료 분야에서 널리 사용되고 있으나 대부분의 연구는 플랫폼 집중화와 데이터 모니터링에 초점을 맞추고 있으며, 노인들을 위한 실시간 모니터링 또는 위기 경고에 대한 연구는 적은 편이다. 캐나다의 맥마스터(McMaster) 대학 연구팀이 디지털 트윈 기술을 의료 분야 특히 노인들을 위한 클라우드 기반 의료 서비스에 적용하는 기술을 개발하였다. 본 연구에서 휴먼 디지털 트윈은 의료 서비스에서 노인들의 실시간 모니터링과 위기 경고 등의 문제를 해결하기 위해 사용되었다. 휴먼 디지털 트윈이 클라우드 기반의 프레임워크에서 동작하도록 구현한 것이 특징이라 할 수 있다.

출처: A Novel Cloud-Based Framework for the Elderly Healthcare Services Using Digital Twin, IEEE Access, 2019

[그림 특집 2-12] 휴먼 디지털 트윈과 클라우드를 통한 고령자 건강관리 서비스 개념도

바. 발전 전망

이상으로 다양한 경우의 휴먼 디지털 트윈 연구개발 사례들을 살펴보았다. 현재까지 기술은 연구 시제품 정도의 수준이고 임상에 활용되는 경우는 극히 일부분으로 보인다. 하지만 비대면 의료 등과 같은 언택트 서비스에서는 휴먼 디지털 트윈이 매우 중요한 요소 기술로 자리를 잡아 임상에 활용이 가능한 수준으로 발전할 것으로 기대된다.

기술적 측면에서 휴먼 디지털 트윈은 사람의 인체 장기에서 세포 단위까지의 마이크로 방향을 하나의 축으로 하고 사람의 신체 일부에서 신체 전체와 유전체, 의료, 건강, 환경 정보 등까지 모델링하고 시뮬레이션이 가능한 매크로 방향을 또 하나의 축으로 발전할 것이다. 그리고 의료기기, 의료진, 환경적 요소 등이 추가적으로 디지털 트윈과 연동하고 연합하는 방향으로 발전할 것으로 예상된다.

향후 휴먼 디지털 트윈의 활용에 있어 중요성이 커질 시뮬레이션 부분은 물리법칙에 따른 수치 모델링 방법보다 딥러닝과 같은 데이터 기반의 통계적 모델이 더 많이 활용될 것으로 보인다. 현재는 모든 경우를 포함하는 데이터가 확보되지 않은 상황이라 통계적 방법에 오류가 클 수 있으나 대규모의 학습 데이터 구축과 인공지능 기술의 발전으로 이러한 오류는 매우 빠르게 줄어들 것으로 예상된다.

|

참고자료 |

∙ 디지털 트윈 기술 K-로드맵, 정보통신기획평가원, 2021

∙ Dassault Systèmes’ Living Heart Project, Springer, 2022

∙ Digital Human Modeling and Medicine, Elsevier, 2022

∙ A semi-active human digital twin model for detecting severity of carotid stenoses from head vibration-A coupled computational mechanics and computer vision method, International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering, 2019

∙ An in silico twin for epicardial augmentation of the failing heart, International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering, 2019

∙ A Novel Cloud-Based Framework for the Elderly Healthcare Services Using Digital Twin, IEEE Access, 2019

|

|

|

특집 제2장 디지털바이오의 성공사례 및 향후 발전 전망 |

|

제3절 디지털헬스케어 |

가. 디지털헬스케어 개요

의료서비스가 ‘처방’ 중심에서 ‘예방’ 중심으로 변화하고, 정보통신기술(ICT), 인공지능(AI), 빅데이터, 모바일 등 4차 산업혁명의 주요 키워드가 임상현장에 반영됨에 따라 ‘디지털 헬스케어’ 시대가 빠르게 다가오고 있다. 또한 코로나19의 팬데믹을 거치며 개인의 건강에 관해 관심이 크게 높아짐에 따라 인공지능기술 및 비대면 의료서비스 도입 등이 가속화되면서 병원 및 의료기기 산업의 디지털화는 더 이상 미래가 아닌 당장 경험할 수 있는 사회현상으로 자리잡았다.

출처: 한국과학기술한림원, 디지털 헬스케어-건강관리의 새로운 패러다임, 2020

[그림 특집 2-13] 디지털 헬스케어-건강관리의 새로운 패러다임

디지털 헬스에 대한 정의는 다양하게 제시되고 있으며, 과학기술정보통신부에서는 의료의 질 향상과 의료비 절감을 위한 행위에 ICT 기술이 융합된 개인 건강 및 질병 관리 산업・기술을 디지털 헬스로 정의하였다. 또한, 최근 발의된 ‘디지털헬스케어 진흥 및 보건의료데이터 활용 촉진에 관한 법률’에서는 ‘지능 정보기술과 보건의료데이터를 활용하여 질병의 예방・진단・치료 및 건강관리 등 국민의 건강증진에 기여하는 일련의 활동과 수단’으로 정의하고 있다. 이 외에도 디지털 헬스는 건강증진 목적이나 의료행위 포함 여부, 의료기기 및 관련 기술과의 연계성 여부 등에 따라 달리 정의되기도 한다. 일반적인 기술 분야로는 인공지능(AI) 의료기기, 디지털 치료기기, 웨어러블, 의료로봇, 3D 프린팅, 원격의료 등이 있지만 여기서는 소프트웨어 의료기기인 인공지능 의료기기, 디지털 치료기기 등 소프트웨어 의료기기에 한정해서 분석해 보고자 한다.

나. 디지털헬스케어 시장현황

(1) 글로벌시장 현황

GIA(Global Industry Analysts)에 따르면, 디지털헬스케어의 글로벌시장은 2020년 1,520억 달러에서 2027년 5,090억 달러 규모로 연평균 성장률이 18.8%로 전망되어 글로벌 제약시장의 평균 성장률인 3%보다 6배 이상 큰 것으로 평가된다. 기존의 의료기기 기업뿐만 아니라 ICT 기업 및 스타트업 등 다양한 기업들이 디지털헬스케어 글로벌시장에 진출함에 따라 시장의 성장이 가속화될 것으로 전망된다. 한 가지 주목할 점은 디지털 헬스 산업의 상당 부분을 차지하고 있는 원격의료 분야가 지금까지 우리나라에서 불법으로 분류되고 있고, 이는 OECD 국가 중 우리나라가 유일하여 가급적 이른 시일 내 개선될 필요가 있다.

(단위: 십억달러)

출처: 삼일PwC경영연구원, 디지털 헬스케어의 개화-원격의료의 현주소, 2022; 한국보건산업진흥원 재인용

[그림 특집 2-14] 디지털헬스케어의 글로벌시장(2020~2027)

(2) 국내시장 현황

올해 초 산업통상자원부와 한국디지털헬스산업협회에서 ‘2021년 디지털헬스케어산업 실태조사’를 발표하였다. 디지털헬스케어 시장의 급격한 성장에 따라 2020년부터 조사한 실태조사로, 2020년 1조 3,539억 원 대비 34.6% 성장한 1조 8,227억 원으로 조사되었으며, 이 중에서 의료기기 매출이 9,731억 원으로 가장 높은 매출이 발생하였다.

출처: 산업통상자원부, 2021년 디지털헬스케어산업 실태조사 발표, 2023

[그림 특집 2-15] 디지털헬스케어산업 매출 규모(2021)

하지만 디지털헬스 분야 국내시장은 아직 본격적인 형성 이전 단계로 평가되며 매출 등의 규모는 크지 않으나 2022년 이후 각종 규제 등의 측면에서 물꼬가 트여 가시적인 성과가 나오기 시작하고 있다. 예를 들어 대표적인 인공지능 의료기기 기업인 루닛에서는 올해 상반기 164억 원의 매출을 발생시켜 지난해 상반기 대비 200% 증가하였으며 뷰노도 올해 2분기 연결 기준 매출액이 30억 원을 넘어섰다고 보고되었다. 우리나라에서 2020년부터 혁신의료기기를 지정해 온 이래 올해 8월 31일 기준 총 44건이 지정되었고 이 중 70%가 소프트웨어 의료기기로 분류될 정도로 기술개발이 활발하게 이루어지고 있다.

다. 디지털헬스케어 의료기기의 기술동향

디지털헬스는 건강정보 기술, 데이터 및 정보 기반의 건강관리 등의 분야와 질병에 대한 진단 또는 치료 등을 위한 의료기기 분야 등 다양한 분야가 포함되어 있다. 디지털헬스에 포함되는 의료기기 분야는 소프트웨어 의료기기(Softwaer as Medical Device, SaMD)와 하드웨어가 접목된 디지털 의료기기 등으로 구분될 수 있는데 소프트웨어 의료기기로는 인공지능을 활용한 의료기기, 디지털치료기기가 대표적인 예시이다. 하지만 웨어러블 기기 포함 전통적인 하드웨어 기반 의료기기도 이와 같은 소프트웨어 의료기기와 융합하여 부가가치를 생성하는 방향으로 발전하고 있다는 차원에서 디지털헬스산업에 포함된다고 보는 것이 타당하다.

출처: 식약처 발표자료 재가공, 범부처전주기의료기기연구개발사업단 발표자료 활용

[그림 특집 2-16] 디지털헬스케어 의료기기 기술동향

(1) 인공지능(AI) 기반 의료기기

제한적이기는 하지만 보건의료 빅데이터들을 다양하게 활용하게 되면서 인공지능 기술의 수준이 한층 높아졌으며, 이를 통한 진단의 정확도도 향상되고 있다. 범부처전주기의료기기연구개발사업 등 다양한 국가 주도 R&D사업을 통하여 2020년부터 인공지능 기반 의료기기 개발을 위한 다양한 연구개발 과제를 지원하고 있다. 주요 개발 주제로 뇌질환, 폐질환 등에 대한 의료영상 기반의 진단보조 소프트웨어 의료기기, 생체신호 기반의 심혈관질환 예측 소프트웨어 의료기기, 기존 하드웨어 의료기기와 인공지능 소프트웨어 의료기기가 융합된 의료기기 개발 등이 진행되고 있다. 최근 짧은 시간 내에 촬영하여 잡음이 많은 MRI나 CT 영상을 기존의 촬영 시간 동안 찍은 영상과 동일한 수준으로 향상시켜주는 인공지능 소프트웨어 의료기기가 개발되어 FDA 인증까지 완료한 바 있다.

인공지능 기반 소프트웨어 의료기기는 2017년 11월 식약처에서 ‘빅데이터 및 인공지능(AI) 기술이 적용된 의료기기의 허가심사 가이드라인(민원인 안내서)’을 발간하여 의료기기로 인허가받을 수 있는 환경이 조성되었다. 2018년 5월 ㈜뷰노의 골연령측정 의료영상분석소프트웨어의 제1호 허가를 시작으로, 2022년 12월 31일 기준 총 149건의 인공지능(AI) 의료기기가 식품의약품안전처로부터 인허가(신고・인증 포함) 완료되었다.

그 결과 루닛, 뷰노, 딥노이드, 제이엘케이, 셀바스 AI, 마인즈랩 등 인공지능 기반 의료기기 기업이 시장에 상장되어, 투자유치와 제품개발을 진행하고 있다. 또한 네이버의 라인닥터, 카카오헬스케어 신규 설립과 카카오브레인의 인공지능 모델 연구, SK C&C의 AI 전문기업과의 얼라이언스 구축, KT의 맞춤형 인공지능 개발추진 등 대기업에서도 디지털헬스케어 진출을 본격화하고 있어 인공지능 기반 의료기기 시장에서 다양한 제품개발이 지속될 것으로 예상한다.

(2) 디지털치료기기(DTx)

디지털치료기기(Digital Therapeutics, DTx)는 질병의 예방 및 치료를 목적으로 한 소프트웨어 의료기기로, 다양한 적응증에 대하여 개발이 진행되고 있으며 이와 관련한 시장이 급성장하고 있다. 범부처전주기의료기기연구개발사업 등을 통해서도 2022년부터 임상 현장에서 사용할 수 있는 디지털치료기기 개발을 위한 다양한 지원을 추진하고 있다. 주요 개발 적응증으로 수면 장애, 공황장애, 아동 ADHD 치료기기, 호흡재활 치료 등이 있다. 또한 최근 사회문제로 나타나고 있는 마약과 관련하여 마약류 중독치료를 위한 디지털치료기기도 개발되고 있다.

국내에서는 2020년 5월 식약처의 ‘디지털치료기기 허가심사 가이드라인’ 발표 및 건강보험심사평가원의 DTx 수가(안) 발표 등으로 시장진출을 위한 다양한 제도적 기반이 구축되고 있다. 2023년 2월에는 에임메드사에서 불면증 인지행동 치료 관련한 ‘솜즈’가 제1호 디지털 치료기기로 인허가받았으며, 2023년 4월 웰트사 웰트아이의 2호 허가에 이어, 2023년 8월 현재 식약처 임상시험계획 승인하에 뉴냅스, 라이프시맨틱스 등의 기업에서 확증 임상 21건, 탐색 임상 26건 등 총 47건의 임상시험이 진행되고 있다.

[표 특집 2-7] 국내 디지털 치료기기 식약처 승인 대기 현황

|

개발 기업 |

확증 임상시험 승인일 |

제품명 |

개발 분야 |

|

뉴랩스 |

2019. 7 |

뉴냅비전 |

시야장애 |

|

2022. 8 |

비비드 브레인 |

시야장애 |

|

|

라이프시맨틱스 |

2021. 9 |

레드필 숨튼 |

호흡재활 |

|

웰트 |

2021. 9 |

필로우Rx |

불면증 |

|

2022. 5 |

필로우Rx(DCT 솔루션 적용) |

불면증 |

|

|

하이 |

2021. 12 |

영자이렉스 |

범불안장애 |

|

이모코크 |

2022. 9 |

코그테라 |

경도인지장애 |

|

메디마인드 |

2022. 10 |

알코테라 |

알코올 사용장애 |

|

SMDsolution |

2022. 10 |

SMD SleepDOC |

비기질성 불면장애 |

|

쉐어앤서비스 |

2022. 11 |

이지브리드 |

호흡재활 |

출처: 삼정KPMG, 3세대 신약 디지털 치료제의 투자방향과 미래 재인용; 메디컬타임즈, 국내 1호 디지털 치료기기 처방 임박 가이드라인 마련 시동, 2023.2.9

라. 디지털헬스케어 기업의 글로벌 진출전략

디지털헬스케어 제품의 시장진출전략은 기존의 의료기기와 유사한 부분이 많다. 다만 전통적인 의료기기의 시장진출 과정에서 무수히 겪어온 시행착오를 주목할 필요가 있으며 최근의 성장세와 기술동향 등을 고려하여, 다음과 같은 6대 전략을 제시하고자 한다.

(전략1) 미충족 의료수요(Unmet Needs)와 전주기 프로세스의 준수 및 이행

전통적인 의료기기와 마찬가지로 디지털헬스 제품군도 대부분 의료행위에 활용되기 때문에 임상 현장에서 사용자가 명확하게 정의되어 있다. 기술이 아무리 우수해도 미충족 의료수요에 따른 임상 현장의 요구사항을 충분히 충족시키지 못한다면, 제품개발 이후 시장진입에 어려움이 있을 수밖에 없다. 디지털헬스케어 분야는 다학제간 융합 분야이며 R&D의 비중이 매우 높다. 많은 초기 기업이 국가 R&D 수주에서 시작하여 제품개발을 통해 시장진출을 꾀한다. 또한 디지털헬스 기기를 포함한 의료기기 산업화는 개념 정립-개념검증-시작품 제작-시제품 제작-시험검사-비임상시험-임상시험 등 기존 공산품과 구별되는 추가적인 여러 단계를 거쳐야 하며, 개발하고자 하는 제품에 관하여 R&D 초기 단계에서부터 종합적으로 전주기 프로세스를 이해하고, 이를 고려한 R&D 진행과 기술의 차별성이 필요하다. R&D 수행 과제를 대상으로 이러한 전주기 지원을 수시로 제공할 수 있는 전문화된 지원체계가 필요하며 현재 진행되고 있는 범부처전주기의료기기연구개발사업단(2020~2025)의 예를 충분히 참고할 필요가 있다.

(전략2) 강점 집중과 개방 협력 전략

국내 의료 인공지능 기술수준의 조사 결과 100점 만점 평균 74점으로 최고기술 보유국(미국) 대비 2.7년이 뒤처진 것으로 나타났다.9) 시장에서의 경쟁력 강화를 위해서는 강점에 집중하는 전략이 필요하며, 일반화하거나 적응증을 늘리는 것보다는 잘할 수 있는 분야와 차별화된 가치를 만들 수 있는 분야에 집중하는 것이 필요하다. 또한 국내 인공지능 의료기기 기업들이 개발하고 있는 제품들을 보면 흉부 X-ray, 흉부 CT 및 안저카메라 영상 등을 활용한 기술개발이 상당수이므로, R&D 단계에서 서로의 강점을 유지하면서 다른 부분은 적극적인 개방 협력을 통해 새로운 시너지를 도출해 내야 할 것으로 본다. 이와 같은 개방 협력을 원활히 추진해 나가기 위해서는 신뢰기반 개발 협력 공유 플랫폼 구축 및 서비스 제공을 위한 정부의 주도적인 지원이 필요하다.

(전략3) 타겟마켓 정의 및 비즈니스모델 정립

전략1에서 언급하였던 미충족 의료수요를 기반으로 타깃 마켓의 정의와 해당 타깃 마켓별 비즈니스 모델 정립이 필요하다. 각 나라가 보유하는 의료서비스 구조에 따라 타깃 마켓은 다양하며, 이에 따라 사용자(의료기관)와 보험자(환자 및 일반 국민), 지불자(진료비 등 보상주체)별 속성을 반영한 비즈니스 모델을 고려하여 구축할 필요가 있다. 국내 시장에는 지불자가 국민건강보험으로 단일화되어 있으나, 재정 속성상 수가 부여가 매우 어려운 상황이다. 이를 타파하기 위하여 글로벌 시장에서 출발하여 국내로 확산시키는 모델 등 글로벌 우선 진출전략도 고려할 필요가 있다.

(전략4) 연계수출사업화 및 패키지화 전략

디지털헬스산업의 글로벌 시장진출을 위하여 연관 품목 간 연계, 진료과별 연계 등 상호 보완적인 요소를 통한 기업 간 사업화 협력 방안을 도출할 필요성이 있다. 루닛의 소프트웨어 제품과 GE Healthcare의 하드웨어 영상기기 간 결합이 그 한 예이다. 뷰노와 일본의 플랫폼 기업인 M3 AI와의 협력도 또 다른 예가 될 수 있다. 비즈에이아이(VIZ.ai)와 메드트로닉(Medtronic)간의 협력도 시너지를 기대할 수 있는 좋은 협력 사례가 된다. 또한 수술실에서 활용될 수 있는 제품군, POCT 형태로 활용될 수 있는 진단기기군, 이동형 응급시설에 활용될 수 있는 다양한 제품군 등을 토리텔링 형태의 패키지로 묶어 판매망을 넓히는 것도 하나의 전략이 될 수 있다.

(전략5) 규제 효율화를 통한 선제적 시장진출 촉진

디지털헬스로 분류되는 혁신적인 의료기기들은 신기술이면서 활용 사례가 적은 관계로 공보험 등을 통해 수가를 책정받기가 매우 어렵다. 이를 해결하기 위해 나라마다 나름의 방안을 만들고 시행 중이다. 미국 보험청(CMS)에서는 ‘신의료기술의 과도기적 보험급여 제도(Transitional Coverage for Emerging Technolgies, TCET)’ 발표를 통해 혁신적인 신기술에 대한 보험급여 결정 절차를 새롭게 마련하였다. 독일에서도 2019년 제정된 디지털헬스케어법에 따른 디지털헬스 어플리케이션 사례와 같이 처방형 지원모델을 기준으로 디지털 치료기기에 대해 안전성과 보안, 기능 등 일정 조건을 충족할 경우 1년간 임시수가를 지급하며, 해당 기간 내 임상결과를 평가하여 정식수가를 지급하고 있다. 우리나라에서도 지난해부터 ‘신의료기술평가 유예제도’가 도입되어 최장 3년간 비급여시장에 진입할 수 있게 되었으며, ‘혁신의료기기 통합심사 지정제도’를 통해 안전성은 확인되었지만, 잠재적 유효성만 판단되었던 조건부 신의료기술도 5년간 비급여시장에서 활용될 기회가 생겼다. 혁신적인 디지털헬스 제품이 시장에 선진입할 수 있는 루트로 환영받고 있지만 아직 세부적인 과정상 개선의 여지가 많이 남아있다. 올해 4월 의료기기산업 육성지원 종합계획에 명시된 바와 같이 혁신의료기기 혁신펀드 등을 현실화하는 것도 매우 큰 임팩트를 줄 것으로 기대된다.

(전략6) 글로벌 M&A 활성화 촉진

글로벌 의료기기 시장에서는 다양한 M&A가 진행되고 있으며 그 예로, 기존의 글로벌 의료기기 기업이 디지털헬스케어 기업을 M&A 하거나, IT 기업이 디지털헬스케어 기업을 M&A 하는 사례들이 나오고 있다. 또한 국내 의료기기 기업들도 글로벌 의료기기 기업에 M&A 되는 사례도 다수 나오고 있다. 이를 통해 국내 의료기기 기업의 기술력이 글로벌시장에 진출하여 인정받을 수 있는 계기가 만들어지고 있다. 이렇듯 M&A는 의료기기산업에서 기업의 새로운 출구전략으로 인식되고 있다. 올해 5월 글로벌 의료기기 1위 회사인 메드트로닉에서 총 1조 원 규모의 국내 이오플로우사 지분인수 및 국내 생산기지 확충을 위한 유상증자 추진 사례는 우리나라 의료기기 시장의 성장과 발전을 위한 새로운 모델을 제시한 예로 주목할 필요가 있다.

마. 결론

디지털헬스 분야는 전 세계적으로 많은 관심을 가지고 집중적으로 육성하고 있으며 시장도 빠르게 성장하고 있는 분야이다. 전통적인 의료기기 산업의 거의 모든 분야에 걸쳐 디지털 기술이 접목되면서 임상 의료 전반의 패러다임이 변하고 있고, 새롭게 확대되고 있는 시장인 만큼 지금까지 전 세계 시장을 장악하고 있는 빅테크 기업이 나오지 않았다고 볼 수 있다. 전주기적 R&D 지원, 적극적인 병원 참여, 효율적인 규제과학 등이 체계적으로 진행될 때 우리나라에서 그 주인공이 나올 수 있다.

|

|

|

특집 제2장 디지털바이오의 성공사례 및 향후 발전 전망 |

|

제4절 첨단뇌과학+바이오닉스 |

뇌 작동의 근본 원리를 파악하여 뇌질환 극복 및 공학적 응용에 활용하는 뇌연구 분야에서도 첨단 디지털 기술들을 접목해 기존 연구의 한계를 극복하는 혁신적인 기술들이 잇따라 등장하고 있다. 대표적으로 뇌와 컴퓨터 사이의 통신을 가능하게 하는 뇌-컴퓨터 인터페이스 기술의 핵심 요소인 뇌 신호 측정 및 해석에 신경 인터페이스 같은 첨단 공학기술과 인공지능 기반의 디지털 기술들이 적극적으로 활용되고 있다. 살아있는 신경세포들로 구성된 뇌 오가노이드를 활용하여 바이오컴퓨팅을 구현하는 바이오닉스 기술 개발도 활발히 진행되고 있다. 뇌과학과 첨단 디지털 기술의 융합이 시너지를 이루는 연구성과들과 미래 발전 전망을 살펴보자.

가. 뇌-컴퓨터 인터페이스

뇌-컴퓨터 인터페이스(Brain-Computer Interface, BCI) 연구는 인간의 뇌와 컴퓨터 간의 직접적인 통신을 가능하게 하는 기술 개발에 중점을 둔 연구 분야로 기계 장치의 제어, 인지 기능 향상, 상실된 기능 회복 등 환자 재활이나 가전제품에 적용해 삶의 질을 향상시키는 목적으로 1970년대부터 꾸준히 연구됐다. BCI 연구의 기본 과정은 뇌 신호의 측정과 신호의 해석으로 나눌 수 있는데 신호를 측정 방식에 따라 두피를 뚫고 직접 뇌에서 신호를 측정하는 침습적(invasive) BCI와 두피 밖에서 신호를 측정하는 비침습적(non-invasive) BCI로 구분할 수 있다. 침습적 BCI는 실용화를 고려하여 임상 적용의 안전성을 높이는 방향으로 기술 개발이 진행되고 있고, 비침습적 BCI는 뇌 신호 분석의 정확도를 높이는 방향으로 연구가 진행되고 있다. 뇌 안에 직접 측정 센서를 삽입하지 않고 두개골 아래 뇌막이나 뇌 속 혈관 표면에 삽입하는 최소 침습적 방식인 중재적(interventional) BCI는 침습적 기술의 장점을 취하면서 위험성을 줄일 수 있다. BCI로 인간의 모든 생각과 감정을 주고 받기에는 아직 기술적 한계가 존재하지만 첨단 공학기술과 인공지능이 융합하는 최근의 연구 성과들은 희망적인 전망을 가능하게 한다.

(1) Brain-to-text communication

컴퓨터를 통해 머릿속 생각이나 감정을 글로 옮기는 기술은 BCI 분야에서 오랫동안 연구되었다. 최근 인공지능 분석법의 도입으로 단어 수준이 아니라 하나의 문장으로 표현되는 소통을 위한 BCI 연구에 새로운 발전이 이뤄지고 있다. 생각을 글로 옮기는 BCI를 활용하면, 몸을 자유롭게 움직이지 못하는 사람들도 상상만으로 자신의 생각을 표현할 수 있게 된다.

미국 캘리포니아 대학(버클리) 연구팀은 브레인 임플란트(brain implant) 기술로 환자의 생각을 94% 정도의 정확도, 분당 약 7단어의 속도로 타이핑 하는 기술을 개발했다.10) 뇌파를 인식하는 장치를 통해 뇌파를 받아들인 후 딥 러닝 및 언어 모델링 기술을 사용해 문자 시퀀스를 디코딩하는 방식이다. 신체가 마비되고 말을 할 수 없는 사람의 뇌 활동에서 완전한 단어를 직접 해독하는데 성공한 첫 번째 시연이었다.

미국 스탠퍼드대학교 연구팀은 척추 장애로 수십 년간 거동이 어려웠던 환자의 운동 피질에 마이크로 전극을 삽입하고, 딥러닝 알고리즘을 활용하여 상상만으로도 빠르게 타이핑할 수 있는 시스템을 구현했다.11) 연구팀은 100∼500개의 문장을 단어로 분리해 재조합하여 수많은 문자를 만들어 내고, 이를 활용하여 딥러닝 알고리즘을 학습시켰다. 인공지능 알고리즘을 적용한 결과, 피실험자는 분당 18개의 단어를 타이핑하며 신기록을 세웠다.

출처: Nature, Stanford University ; Science, University of Pittsburgh

[그림 특집 2-17] Brain-to-Text BCI(좌)와 로봇팔-촉각 BCI(우)의 개념도

(2) Two-way neuronal communication

로봇 과학자들은 오랫동안 BCI를 로봇 팔이나 손에 적용하는 기술을 개발하고 있다. 정상적인 사람들은 자신이 가진 감각을 당연한 것으로 여기지만, 사고나 질병으로 감각을 잃은 사람들은 엄청난 고통과 불편을 겪게 된다. 특히 촉각의 경우 시각적으로 물체의 형태를 파악하고 동시에 촉각을 이용해 물체를 적절한 세기로 잡아야 할지 판단하므로 척수 손상에 따른 마비 환자들의 사지 기능을 복원하기 위해 촉각 회복이 중요하다. 감각을 인식하고 신경을 모사하는 기술을 BCI와 통합하는 양방향 BCI 기술의 발전으로, 생각만으로 다양한 물체를 잡을 수 있을 뿐 아니라 옷감과 같은 복잡한 물체도 인식할 수 있는 정교한 로봇 팔의 실용화 가능성이 커지고 있다.

미국 바텔연구소 연구팀은 BCI 시스템을 이용해 척수 손상이 심한 환자의 손 감각을 회복하는 기술을 개발했다.12) 이 기술은 인지할 수 없는 아주 작은 신경 신호를 인공 촉각 피드백을 통해 증폭시켜 연구 참가자에게 되돌려 보냄으로써 운동 기능을 크게 향상시켰다.

피츠버그대학교 연구팀은 사고로 팔을 사용할 수 없는 환자와 함께 BCI 기반의 로봇 팔 연구에서 뇌 운동피질에 전극을 꽂아 뇌 신호를 로봇 팔에 보내고, 로봇 손이 물체를 잡는 순간의 촉감을 다시 뇌 쪽으로 전달하는 기술을 개발했다.13) 뇌의 운동 피질뿐 아니라 감각피질에도 전극을 삽입하여 물체를 만질 때 느껴지는 촉감을 뇌에 전송하는 데 성공했다.

국내에서도 KAIST 바이오및뇌공학과 연구팀이 나노입자 기반의 복합 촉각 센서를 실제 신경 발화 패턴에 기반한 신호 변환 시스템과 연결하여 인간 피부-신경 모사형 인공 감각 인터페이스 시스템을 개발했다.14) 이 기술로 인간의 촉각 인식 프로세스를 모방하는 인공 감각 인터페이스 시스템을 최초로 구현하였다.

(3) 중재적 BCI 기술 : 뇌를 손상하지 않는 최소 침습적 BCI

미국 스타트업 싱크론(Synchron)은 뇌 수술 없이 혈관을 통해 센서를 이식하는 뇌 임플란트 기술을 개발하였다.15) 두개골에 구멍을 뚫거나 뇌 수술을 할 필요 없이, 심장에 스텐트를 삽입하는 것과 유사한 혈관 내 시술로 경정맥을 통해 전극 장치들을 뇌의 운동피질 내 혈관 벽에 삽입하고 가슴 부분에 연결된 안테나를 통해 뇌 신호를 외부 장치로 전송하는 중재적 방식으로 임상시험을 진행 중이다.

미국 스타트업 프리시즌 뉴로사이언스(Precision Neuroscience)는 사람의 두개골 안에 작은 전자 장치를 이식하는 BCI 시스템을 개발하고 있다.16) 사람의 두개골을 너비 약 2cm, 길이 400㎛의 슬릿 형태로 약간만 절개하고, 이를 통해 조직 손상 없이 뇌 표면에 맞도록 설계된 머리카락 두께 정도의 얇고 유연한 필름 소재된 스트립 형태의 전극 어레이를 뇌 조직 위에 있는 보호막인 경질막 아래에 삽입하는 뇌 임플란트 기술을 사용하고 있다.

서울대병원 신경외과를 주축으로 한 국내 연구팀은 최소 침습적 방식으로 사용자의 뇌신호를 분석해 무엇을 말하고자 하는지 파악할 수 있고, 역으로 사용자의 뇌에 전기자극을 가해 정보를 전달하는 방식으로 말없이 생각만으로 외부기기를 제어하거나 타인과 소통할 수 있는 인터페이스를 개발하고 있다.17)

(4) 인공지능 활용 뇌 신호 해석

비침습 BCI는 MRI 장비를 사용하거나 뇌 신호를 측정하는 헤드셋 형태의 장비를 사용하는 방식으로 침습적 시술이 필요 없어 간편하지만, 측정의 정확도는 침습적 방식에 비해 떨어진다. 비침습적 방식으로 뇌 신호를 측정하고 인공지능 기반으로 해석의 정확도를 향상하는 기술은 뇌손상, 뇌졸중, 전신 마비 등으로 혼수상태에 있는 환자와 의사소통에 도움이 될 수 있다.

미국 텍사스대 연구팀은 사람의 뇌 활동을 기능적 자기공명영상(fMRI) 측정과 OpenAI의 대규모 언어 모델인 ‘GPT-1’을 사용하여 생각하거나 상상하는 내용을 문장으로 재구성해 주는 인공지능 시스템을 개발했다.18) 연구팀은 사람이 듣거나 생각하는 것을 단어 단위로 낱낱이 해독하기보다는 인공지능 모델을 사용해 듣거나 생각한 것의 요지를 파악하는 방식을 사용하였다. 그 결과 이야기의 의미 파악에 필요한 단어들을 포착해 냈고, 일부는 이야기에서 사용된 정확한 단어와 구문까지 생성해 내는 데 성공했다.

일본 오사카대학 연구팀은 이미지 생성 인공지능 모델인 ‘Stable Diffusion’을 사용해 시각적 자극을 받은 뇌를 fMRI 스캔하여 사진 이미지로 바꾸는 기술을 개발하여 CVPR 2023 콘퍼런스에서 발표했다.19) 연구팀은 피실험자가 얼굴 이미지를 볼 때 fMRI를 이용해 시각을 담당하는 뇌 영역에서 뉴런의 활동을 스캔한 다음 Stable Diffusion 모델에 입력해 fMRI 스캔 정보를 기반으로 정확한 이미지를 생성할 수 있었다.

(5) 비임상 침습적 BCI

동물을 대상으로 하는 침습적 BCI 개발은 측정, 해석, 자극 영역에서 활발한 연구가 진행되고 있다. 상대적으로 안전성 이슈에서 제한이 덜해 인간 대상의 BCI의 정확도와 완성도를 향상시킬 수 있는 기반기술들이 적극적으로 개발되고 있다.

스위스 로잔 공과대학 연구팀은 쥐의 뇌 신호를 실시간으로 해석한 다음 쥐가 보고 있는 비디오를 재현할 수 있는 기술을 개발했다.20) 연구팀은 뇌의 시각 피질 영역에 삽입된 전극 탐침을 사용하여 쥐의 뇌 활동을 측정한 다음 어떤 뇌 신호가 보고 있는 영화의 어떤 프레임과 연관되어 있는지를 인공지능으로 학습시키는 방식으로 연구를 진행했다. 그 결과 쥐가 보고 있는 프레임을 실시간으로 예측하고 영상으로 변환할 수 있었다.

고려대학교 의대 연구팀은 쥐의 뇌 안에 약물을 정밀하게 투여해 행동을 제어하고, 이에 반응하는 뇌 신호를 실시간 모니터링할 수 있는 초소형 무선 뇌 이식 장치를 개발했다.21) 연구팀은 생쥐의 뇌에 다양한 약물을 투여해 실시간으로 반복 행동을 유도하거나 식욕 억제가 가능함을 보여주었으며, 이때 변화하는 뇌 신호를 성공적으로 관찰했다.

ETRI와 KIST 연구팀은 공동으로 뇌 신호를 실시간으로 감지하여 빛의 반짝임으로 나타내는 프로세서와 LED가 집적화된 실시간 무선 뇌파 측정, 분석시스템인 CBRAIN 시스템을 개발했다.22) 뇌 신호를 실시간으로 감지하여 반딧불이처럼 LED 불빛을 반짝이게 하고 이를 통하여 뇌 활동을 생중계하여 동물들의 감정과 생각을 눈으로 볼 수 있게 했다. 이 기술은 자유로운 상호 작용 사회성 연구와 군집 뇌연구에 활용되고 있다.

(6) BCI 실용화

몇 년 전부터 실리콘밸리를 중심으로 BCI 관련 산업의 열풍이 확산되고 있다. 특히 인간 대상의 침습적 BCI를 개발하는 뉴럴링크(Neuralink)와 싱크론(Synchron)이 미국 식품의약국(FDA)의 임상시험 승인을 받았고, 블랙락 뉴로테크(Blackrock Neurotech), 프리시전 뉴로사이언스(Precision Neuroscience), 파라드로믹스(Paradromics) 등이 임상시험 승인을 대기하고 있다. 더불어 콘트롤 랩스(Ctrl-labs), 뉴로시티(Neurosity), 커널(Kernel), 헤일로 뉴로사이언스(Halo Neuroscience) 등 BCI 관련 기업들도 큰 관심을 받고 있다.

출처: a. Blackrock Neurotech; b. Neuralink; c. Precision Neuroscience; d. Synchron

[그림 특집 2-18] 침습적 BCI를 위한 상용 뇌 임플란트 장치의 예

침습적 BCI 분야에서는 뇌 임플란트 기술의 상용화를 위한 임상시험에 관심이 집중되고 있다. 미국 기업 블랙락 뉴로테크가 개발한 뇌 신호 감지를 위한 소형 전극들로 구성된 유타 어레이(Utah Array) 임플란트 기술은 2004년부터 심각한 부작용 없이 환자에게 사용되고 있으며, 2021년에는 움직일 수 없는 환자에게 생각만으로 다양한 장치를 제어할 수 있는 기능을 제공하는 MoveAgain BCI 시스템을 발표하였다. 이 시스템은 뇌에 이식된 전극 배열로 뇌 신호를 측정하고 움직임을 해독하여 커서나 휠체어와 같은 외부 장치를 무선으로 제어하는 방식이다. 2021년 FDA로부터 획기적인 장치(Breakthrough device)로 지정23)받아 상용화가 빨라질 것으로 기대되고 있다.