부처보도자료

’23년 국내 의약품 시장규모, 31조 4,513억원…역대 최고

- 등록일2024-06-27

- 조회수2151

- 분류제품 > 바이오의약

-

발간일

2024-06-27

-

출처

식품의약품안전처

- 원문링크

-

키워드

#23년#의약품#시장규모

- 첨부파일

’23년 국내 의약품 시장규모, 31조 4,513억원…역대 최고

- 2023년 의약품 생산 5.8% 증가한 30조 6,303억원으로 처음으로 30조원 돌파

- 바이오시밀러 해외 점유율 확대로 유전자재조합의약품 생산실적 첫 2조원대 진입

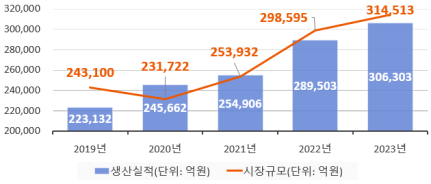

식품의약품안전처(처장 오유경)는 2023년 국내 의약품 시장규모*가 전년 (29조 8,595억원) 대비 5.3% 증가하며 ’98년(최초 통계 집계) 이후 역대 최고치인 31조 4,513억원을 기록했다고 밝혔다.

* 시장규모 = (생산 금액 + 수입 금액) - 수출 금액

(’20) 23조 1,722억원 → (’21) 25조 3,932억원 → (’22) 29조 8,595억원 → (’23) 31조 4,513억원

이는 수입·수출실적은 전년 대비 감소했으나 ’23년 처음으로 30조원을 돌파한 생산실적(30조 6,303억원)에 힘입어 국내 의약품 시장규모가 확대된 것으로 풀이된다.

* 수입실적 : (’22) 11조 3,653억원 → (’23) 10조 7,061억원

수출실적 : (’22) 10조 4,561억원 → (’23) 9조 8,851억원

생산실적 : (’22) 28조 9,503억원 → (’23) 30조 6,303억원

| < 연도별 의약품 시장규모 및 생산실적 > |

|

(단위: 억원) |

| |

| ||

2023년 국내 의약품등 시장의 주요 특징은 ▲의약품 생산실적 역대 최고, 수입 점유율 하락 ▲원료의약품·일반의약품 생산실적 최근 5년 중 가장 높아 ▲코로나19 엔데믹으로 의약품 생산 상위권에서 백신 이탈 ▲다양한 바이오의약품 고른 성장, 바이오시밀러 강세 ▲방역물품 외 의약외품 생산실적 7.1% 성장 등을 꼽을 수 있다.

1 의약품 생산실적 역대 최고, 수입 점유율 하락

2023년 의약품 생산실적은 전년(28조 9,503억원) 대비 5.8% 증가한 30조 6,303억원으로 관련 통계 집계(1998년부터) 이후 처음으로 30조원을 돌파하였으며, 최근 10년간 지속적으로 증가세에 있다.

| < 최근 10년간 의약품 생산실적 > |

|

(단위: 억원) |

| |

| ||

특히 2023년 의약품 생산은 국내총생산(GDP) 대비 1.37%, 전체 제조업 분야 대비 5.64% 수준으로 최근 5년 중 가장 큰 비중을 차지했으며, 최근 5년간 연평균 성장률은 8.2%로 같은 기간 국내총생산* 성장률(3.8%) 보다 2배 이상 높았다.

* ‘23년 국내총생산(GDP) : 2,236조 3,294억원 (출처: 한국은행 경제통계시스템)

한편 2023년 의약품 수입실적은 전년(11조 3,653억원) 대비 5.8% 감소한 10조 7,061억원이었으며, 수입점유율*은 의약품 생산의 높은 성장 대비 수입의 감소에 따라 전년(38.1%) 대비 10.8% 감소한 34.0%로 낮아졌다.

* 수입점유율 = (수입 금액/시장규모)×100

(’20) 37.0% → (’21) 44.4% → (’22) 38.1% → (’23) 34.0%

반면 2023년 의약품 수출실적은 전년(10조 4,561억원) 대비 5.5% 감소한 9조 8,851억원이었으나, 다만 수입실적이 수출실적보다 더 큰 폭으로 낮아져 무역수지* 적자 폭은 전년 대비 882억원 줄었다.

* 무역수지 = 수출 금액 – 수입 금액

(’22) 9,092억원 적자 → (’23) 8,210억원 적자

2 원료의약품·일반의약품 생산실적 최근 5년 중 가장 높아

국내 의약품 생산 증가는 완제의약품과 전문의약품의 지속적인 성장이 밑바탕이 되고 있으나, 2023년에는 원료의약품과 일반의약품의 성장세가 높아져서 그 비중이 증가했다.

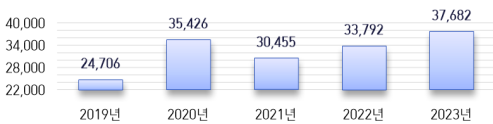

원료의약품 생산실적은 3조 7,682억원으로 최근 5년 중 가장 높았다. 전년(3조 3,792억원) 대비 11.5% 상승해 전체 의약품 생산실적 중에서 원료의약품이 차지하는 비중은 12.3%로 전년(11.7%) 대비 소폭 증가했다.

| < 원료의약품 생산실적 및 비중> |

| ||||||

(단위: 억원) |

| |||||||

| ||||||||

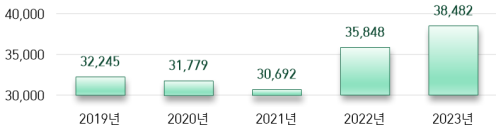

일반의약품 생산실적은 3조 8,482억원으로 최근 5년 중 가장 높았다. 전년(3조 5848억원) 대비 7.3% 상승해 완제의약품 생산실적 중에서 일반의약품이 차지하는 비중은 14.3%로 전년(14.0%) 대비 소폭 증가했는데, 이는 감기 증상 완화를 위한 의약품 수요 증대*에 따른 대응이 주요 원인으로 보인다.

* 콧물약, 기침가래약, 해열진통제 : (’22) 8,053억원 → (’23) 8,796억원 (9.2% 증가)

| < 일반의약품 생산실적 및 비중> |

| ||||||

(단위: 억원) |

| |||||||

| ||||||||

3 코로나19 엔데믹으로 생산 상위권에서 백신 이탈

2023년은 코로나19 엔데믹으로 인해 코로나19의 영향이 크게 약화되며 국내 의약품 생산의 상위 품목 및 업체 등의 동향에 큰 변화가 나타났다.

품목 측면에서는 코로나19 백신 2개 품목과 독감 예방 백신 1개 품목 등 총 백신 3개 품목이 완제의약품 생산실적 상위 10위권 내에서 빠졌다.

* 완제의약품 상위 10개 품목(내림차순) : 램시마주100mg, 그로트로핀투주사액카트리지, 유트로핀에스펜주, 종근당글리아티린연질캡슐, 케이캡정50밀리그램, 나보타주, 플라빅스정75밀리그램, 애브서틴주400단위, 렉라자정80밀리그램, 글리아타민연질캡슐

※ (‘23년 상위 10위권 제외 품목) 스파이크박스주, 스파이크박스2주, 지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주

업체 측면에서는 ㈜셀트리온이 생산실적 1위(1조 5,552억원)를 탈환*했고 의약품 생산실적 1조에 이르는 업체는 4개에서 3개 업체**로 감소했으며, 해당 업체의 총 생산실적은 3조 9,313억원으로 전년(4조 7,594억원) 대비 17% 하락했다.

* 생산실적 1위 : (’22) 모더나코리아(주) → (’23) ㈜셀트리온

** 의약품 생산실적 1조원 달성 업체(내림차순) : ㈜셀트리온, 한미약품㈜(1조 2,783억원), ㈜종근당(1조 978억원)

또한 상위 10개 업체들의 생산실적은 9조 2,915억원으로 이들이 전체 생산실적에서 차지하는 비중은 소폭 감소*했다.

* 생산실적 상위 10개 업체 비중 : (’22) 31% → (’23) 30%

4 다양한 바이오의약품 고른 성장, 바이오시밀러 강세

2023년 바이오의약품 시장규모는 전년(5조 1,663억원) 대비 8.1% 감소한 4조 7,503억원으로 이는 코로나19 엔데믹에 따라 코로나19 백신의 수요가 감소한 영향인 것으로 판단된다.

제제별로는 백신이 코로나19가 유행했던 기간 중 2년간(’21~’22년) 시장규모 1위였으나, 2023년에는 유전자재조합의약품이 전년 대비 43.4% 증가한 2조 3,455억원의 시장규모로 1위 자리를 차지했다.

< 바이오의약품 제제별 시장규모 및 증감률>

(단위: 억원)

’23년 순위 | 제제구분 | 시장규모 | 증감률(%) | |

2022년 | 2023년 | |||

1 | 유전자재조합의약품 | 16,355 | 23,455 | 43.4 |

2 | 백신 | 23,224 | 9,696 | -58.2 |

3 | 혈액제제 | 4,503 | 4,863 | 8.0 |

4 | 독소 항독소 | 2,353 | 4,145 | 76.2 |

5 | 혈장분획제제 | 4,073 | 4,058 | -0.4 |

6 | 세포치료제 | 762 | 834 | 9.4 |

7 | 유전자체료제 | 393 | 452 | 14.9 |

2023년 바이오의약품의 국내 생산실적은 코로나19 백신의 생산실적이 급감하며 4조 9,936억원으로 전년(5조 4,127억원) 대비 7.7% 감소했으나, 백신을 제외한 바이오의약품의 생산실적은 유전자재조합의약품, 독소·항독소, 혈액제제 등 다양한 제품 분야에서 고른 성장세를 보였다.

< 바이오의약품 제제별 생산실적>

(단위: 억원)

’23년 순위 | 제제구분 | 생산실적 | 증감률(%) | |

2022년 | 2023년 | |||

1 | 유전자재조합의약품 | 19,156 | 25,714 | 34.2 |

2 | 백신 | 20,243 | 7,556 | -62.7 |

3 | 독소 항독소 | 4,563 | 5,840 | 28.0 |

4 | 혈장분획제제 | 4,899 | 5,129 | 4.7 |

5 | 혈액제제 | 4,503 | 4,863 | 8.0 |

6 | 세포치료제 | 762 | 834 | 9.4 |

특히 바이오의약품 생산실적 중 가장 큰 비중을 차지하는 유전자재조합의약품* 생산실적이 사상 처음으로 2조원 대에 진입하였다. 이는 유전자재조합의약품 생산실적의 63%를 차지하는 바이오시밀러**의 수출을 위한 생산 증가가 주된 원인으로 보인다.

* 유전자재조합의약품 생산실적 : (‘19) 1조 169억원 → (’20) 1조 9,961억원 → (‘21) 1조 8,845억원 → (’22) 1조 9,156억원 → (‘23) 2조 5,714억원

** 바이오시밀러 생산실적 : (‘19) 6,261억원 → (’20) 1조 5,151억원 → (‘21) 1조 1,391억원 → (’22) 1조 2,743억원 → (‘23) 1조 6,314억원

한편 코로나19 백신* 수요 감소로 바이오의약품 수출실적은 전년(27억 8,593만달러) 대비 23.7% 감소한 21억 2,637만달러, 수입실적은 전년(25억 9,528만달러) 대비 25.2% 감소한 19억 4,003만달러를 기록했다.

* 코로나19 백신 주요 수입 품목 : 코미나티주, 코미나티2주, 코미나티주(5-11세용), 모더나스파이크박스2주

수출 제품의 대부분은 바이오시밀러*로 16억 4,276만달러를 기록하며 바이오의약품 전체 수출액의 77.3%를 차지했는데, 이는 전년(14억 6,869만달러) 대비 11.9% 증가한 수치로 3년 연속 증가 추세를 보이며 수출 효자 품목의 자리를 지켰다.

* 수출액 : (‘21) 9억 8,163만달러 → (’22) 14억 6,869만달러→ (‘23) 16억 4,276만달러

5 방역물품 외 의약외품 생산실적 7.1% 성장

2023년 의약외품 시장규모*는 방역용품(마스크·외용소독제) 생산이 크게 하락(69.2%)하며 전년 대비 21.4% 감소했으나, 방역용품(마스크·외용소독제)을 제외한 시장규모**는 전년 대비 7.1% 성장한 것으로 나타났다.

* 의약외품 시장규모 : (’22) 2조 2,687억원 → (’23) 1조 6,822억원

** 방역용품 이외 의약외품 시장규모 : (’22) 1조 3,413억원 → (’23) 1조 4,359억원

의약외품 생산업체 수는 754개소로 전년(1,113개소)보다 32.3% 감소했고, 생산품목 수는 4,634개로 전년(5,909개)보다 21.6% 감소했다.

의약외품 생산실적 상위 5개 품목군은 치약제(4,188억원, 24.9%), 자양강장변질제*(3,385억원, 20.1%), 생리용품(3,038억원, 18.1%), 마스크(1,842억원, 11.0%), 반창고 등**(1,404억원, 8.3%) 순으로 전년 대비 품목군의 변동은 없었다.

* 자양강장, 허약체질, 육체피로, 병중병후, 발열성 소모성질환의 영양보급 등을 목적으로 사용하며, 칼슘제, 무기질 제제, 당류제, 유기산 제제, 단백아미노산 제제 등이 있음

** 반창고 등 : 반창고, 거즈, 탈지면, 탄력붕대, 붕대, 석고붕대, 원통형 탄력붕대

또한 상위 5개 품목군의 총 생산실적은 1조 3,857억원으로 전체 의약외품 생산실적(1조 6,822억원)의 82.4%를 차지했다.

< 의약외품 생산실적 현황 > (단위: 억원) | |||||

순위 | 품목 | 2022년 | 2023년 | ||

생산실적 | 비중(%) | 생산실적 | 비중(%) | ||

1 | 치약제 | 3,725 | 17.4 | 4,188 | 24.9 |

2 | 자양강장변질제 | 3,174 | 14.8 | 3,385 | 20.1 |

3 | 생리용품 | 2,748 | 12.8 | 3,038 | 18.1 |

4 | 마스크 | 7,075 | 33.1 | 1,842 | 11.0 |

5 | 반창고 등 | 1,587 | 7.4 | 1,404 | 8.3 |

6 | 기타 | 3,085 | 14.4 | 2,964 | 17.5 |

합계 | 21,394 | 100.0 | 16,822 | 100.0 | |

업체별로는 ‘동아제약’이 2022년에 이어 생산실적 1위를 차지했고, ‘엘지생활건강’, ‘유한킴벌리’, ‘아모레퍼시픽’, ‘해태에이치티비’가 뒤를 이었으며, 이들 업체가 전체 의약외품 생산실적의 48.7%를 차지했다.

품목별로는 ‘박카스디액’이 2022년에 이어 생산실적 1위를 차지했고, ‘박카스에프액’, ‘까스활액’ 순이었다.

식약처는 국정과제인 ‘바이오·디지털헬스 글로벌 중심국가 도약’을 위해 적극적인 규제 외교를 바탕으로 국제 규제를 선도하기 위해 노력하고 있으며, 앞으로도 우수한 K-의약품등이 전 세계 시장을 선도할 수 있도록 생산·수출 규제 지원 등 최선을 다할 계획이라고 밝혔다.

<붙임> 2023년 의약품·의약외품 생산·수출·수입 주요 현황

...................(계속)

☞ 자세한 내용은 내용바로가기 또는 첨부파일을 이용하시기 바랍니다.

6.27+의약품관리과.hwpx

6.27+의약품관리과.hwpx

6.27+의약품관리과.pdf

6.27+의약품관리과.pdf