산업동향

한국의 발효식품과 식품유전자은행

- 등록일1997-08-01

- 조회수23504

- 분류산업동향 > 제품 > 바이오식품

-

자료발간일

1997-08-01

-

출처

생명공학동향

-

원문링크

-

키워드

#발효식품#식품유전자은행

차성관 박사 / 한국식품개발연구원 생물공학연구부 책임연구원

1. 서 론

세계 각국의 발효식품의 종류는 수없이 많은 종류에 달하고 있고, 이들 발효식품에 대한 설명이 많은 문헌에 소개되고 있으나 이들 세계 각국의 발효식품에 대한 분류 및 명명법은 아직까지 체계적으로 구축되어 있지 않은 상태이다1, 2, 3, 4, 5. 1981년에 아시아의 발효식품에 대한 분류, 명명법을 고안하는 작업이 시작되어 한국의 발효식품에 대한 영문 분 류, 명명법이 처음으로 제안되었다6. 저자들은 4가지 방법 즉, 1) 발효 원료에 따라, 2) 발효방식에 따라, 3) 발효관련 미생물에 따라 그리고 4) 제품의 용도에 따라 발효식품을 분류하였고, 실제로 한국의 전통발효식품을 어떻게 분류, 명명할 수 있는지 실제적인 예를 제 시하였다. 또한 이들은 대표적인 전통발효식품에 대한 제조방법 및 특성에 대한 설명을 영문으로 시도하였다7. 한국 고유의 발효식품 (indigenous fermented foods)인 전통발효식품(traditional fermented foods)은 분류의 기준에 따라 여러 가지 형태로 구분할 수 있으나, 사용원료를 기준으로 했을 때 김치류(沈葉類), 장류(醬類), 주류(酒類), 젓갈류(水産醱酵食品) 및 식초류 (食醋類) 등으로 구분 할 수가 있다8. 이들 한국의 전통발효식품들은 주류와 장류의 일부 기업적 생산의 경우를 제외하고는 대부분의 경우 접종균(接種菌, starter culture)을 사용하지 않은, 원료나 공기중에서 유입된 천연미생물에 의한 자연발효공정에 의하 여 생산되고 있다. 그렇지만 고품질 발효식품의 생산, 또는 표준화 제조공정을 위하여서는 접종균 스타터의 이용이 바람직하다 할 수 있는데, 앞으로 농산물 수입개방에 대비한 국내 농수산 발효식품의 품질고급화와 표준화 생산공정을 위해서는 우수한 접종균 스타터 개발 연구가 선 행되어야 한다. 따라서 이들 접종균 스타터 특히 전통발효식품에 우수성을 입증할 수 있는 접종균 스타터의 전통발효식품에의 응용연구는 앞으로 중 요한 연구분야가 될 것으로 예상되고 있다. 우수한 접종균 스타터의 개발을 위해서는 많은 우수균주의 탐색연구는 물론 탐색균주를 수집, 보존하고, 보존균주의 분류학적 혹은 유용성질의 조사를 할 수 있는 식품미생물 유전자은행이 필요하다.

본 글에서는 이러한 한국 전통발효식품의 접종균 스타터를 개발하기 위한 식품유전자은행의 필요성을 강조하기 위하여 국내 발효식품에 관한 연구현황을 살펴보고, 국내·외 주요 식품유전자은행 현황을 살펴본 후에, 결론적으로 앞으로 식품유전 자 은행의 육성을 위한 또 접종균 스타터의 한국 전통발효식품에의 응용연구개발 방향에 대한 제언을 하고자 한다.

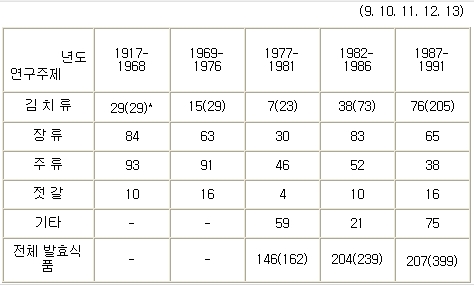

2. 전통발효식품 국내 연구개발현황

세계 각국의 발효식품들은 각 나라의 고유한 식습관에 따라 매우 다양한 종류가 있고, 이들 세계 각국 의 여러 가지 발효식품들에 관한 많은 연구보고가 세계적으로 발표되고 있으나, 한국 고유의 발효식품이라 할 수 있는 김치류, 장류, 주류, 젓 갈류와 같은 전통발효식품에 관한 외국에서의 연구보고는 거의 없기 때문에, 전통발효식품의 국내에서의 연구개발 현황을 살펴보기로 한다. 한국식품과 학회에서 발간한 한국식품연구문헌총람9, 10, 11, 12, 13에 의한 한국의 전통발효식품에 관한 연구보고 문헌 건수는 표 1에 정리한 바와 같다. 1977년 이후의 통계자료는 5년에 한 번씩 발간된 일관된 통계 자료이고 발효식품에 관한 항목을 별도로 만든 자 료이지만, 1976년 이전의 통계자료는 발효식품에 관한 항목이 별도로 만들어지지 않은 상태이기 때문에 이곳 저곳의 항목에서 자료를 따로 뽑 아 정리하였다. 일반적으로 발효식품에 관한 전체적인 연구발표 건수는 계속 증가추세임을 알 수 있고, 특히 김치류에 관한 연구보고가 지난 15 년간(1977-1991) 급속도로 증가하였음을 표에서 알 수 있다. 김치류의 발표문헌 수에서 한국식품과학회의 식품연구문헌총람과 조재 선(1994)의 발표논문 집계 수에 있어 차이가 있고, 1976년 이전의 통계자료에서는 발효식품에 관한 항목이 별도로 만들어지지 않은 상태이기 때문에 전체 발표문헌 수의 총계는 집계되지 않았다.

표 1. 한국의 전통발효식품에 관한 연구 보고 문헌 건수

* 괄호안은 조재선(1994)에의한 자료

정부에서 전통발효식품 연구의 중요성을 인식하여 장기적이고 체계적인 연구가 시작된 것은 과학기술 처 선도기술개발사업(G-7 Project)으로 1994년부터 시작되어 2001년까지 계속되는 전통발효식품의 과학화 연구사업이라 할 수 있다. 237명의 국내 연구진에 의하여 시작되어진 이 연구사업은 전통발효식품 중 김치류, 장류, 주류와 같은 세 분야에 대하여 유용미생물의 탐색, 발효특 성의 과학적 규명, 품질개선 연구, 제품의 자동화 제조공정 등 광범위한 범위의 연구가 진행되고 있고, 연구사업의 최종목표는 전통발효식품 의 새로운 제조기법 개발, 제품의 품질고급화, 제품의 규격화를 위한 과학적 연구를 통한 전통발효식품의 국제경쟁력 제고와 국제 식품화하는 데에 있다.

표 2. 전통발효식품 품질인증 대상품목 지정 및 품질인증 현황

(1997. 5 현재)

* 1996. 8. 8. 해양수산부의 신설에 따라 젓갈류의 심사업무는 농림부에서 해양수 산부로 이관 되었음.

정부에서는 최근의 수입 농수산물 및 식품의 급증에 적절히 대응하고 생산자와 소비자의 이익을 동시 에 증진시키고자 순수한 국산 농수산물을 주원료로 사용하여 전통적인 방법 또는 이에 준하는 방법으로 제조·가공되고, 고래로부터 전승되어온 우 리 고유의 맛과 향을 내는 우수전통식품에 대한 품질인증제도, 즉 전통식품 품질인증제도(Korean Traditional Food System)를 운영하고 있다. 이 제도를 위하여 매년 농림부장관은 품질인증 대상품목을 별도 지정하여 고시하고, 고시된 전통식품의 품질인증을 받고자 하는 생산자는 공장 소재지를 관할하는 시장, 군수 또는 구청장에게 구비서류를 첨부하여 신청할 수가 있다. 농림부장관은 신청서류를 심사하 고, 공장심사 및 품질시험은 한국식품개발연구원장에게 위탁을 하여 최종적으로 농림부장관이 품질인증 여부를 판정하게 되어있다. 앞의 표 2는 1997년 5 월말 현재 전체의 전통식품 중 전통발효식품 8개 지정품목의 품질인증 대상품목 지정 및 품질인증 현황을 보여주고 있다. 1996. 8. 8. 해양수산부의 신설에 따라 젓갈류의 모든 심사업무 및 품질인증 업무는 농림부에서 해양수산부로 이관된 상태이다. 고추장 및 김치 류의 품질인증업체 수가 가장 많은 것을 표에서 알 수 있다.

3. 국내·외 주요 식품 유전자은행

한국에는 현재 연세대학교의 미생물 보존센터(KCCM, Korean Culture Center of Microorganisms)와 KIST 생명공학연구소 유전자원센터 유전자은행(KCTC, Korean Collection for Type Cultures)의 두 균주은행이 있어 미생물의 기탁, 보존, 분양업무는 물론 특허균주의 기탁업무를 맡고 있는데, 이들 두 균주은행이 식품미 생물에 대한 균주은행 역할을 일부 담당하고 있으나 이들 두 균주은행은 주로 산업적으로 유용한 미생물들을 취급하고 있기 때문에 식품미생물만을 전 문적으로 취급할 수 있는 균주은행의 필요성이 대두 되어 왔었다. 한국식품개발연구원에서는 이러한 역할을 담당할 수 있는 균주은행을 만들고자 하는 계획을 가지고 1992년부터 1996년까지 식품미생물보존사업을 실시 하였는데 현재 약 1,000 균주의 식품미생물을 보유하고 있는 상태이다. 한국 식품개발연구원에서는 또한 농림수산기술개발사업의 첨단과제로 전통발효식품의 미생물자원 발굴 및 보존연구를 1996년부터 4년 계획의 연구에 현재 2년차 연구를 수행하고 있는데, 연구의 최종목표는 한국의 우수 전통발효식품을 수집하고, 수집된 우수 전통발효식품의 미생물 균총조사 및 우 수 전통발효식품으로부터 미생물을 분리하여 보존함으로서 최종적으로 한국식품개발연구원에 식품미생물 보존센터를 구축함에 있다. 이를 위하여 매 년 180종의 전통발효식품의 수집 및 보존은 물론 이들 수집 식품으로부터 매년 2,000개씩의 식품미생물이 분리, 보존되어, 이 연구가 끝이 나게되는 1999년에는 모두 8,000개의 식품미생물이 전통발효식품으로부터 분리되어 한국식품개발연구원에 보존될 예정이다.

한국에는 현재 연세대학교의 미생물 보존센터(KCCM, Korean Culture Center of Microorganisms)와 KIST 생명공학연구소 유전자원센터 유전자은행(KCTC, Korean Collection for Type Cultures)의 두 균주은행이 있어 미생물의 기탁, 보존, 분양업무는 물론 특허균주의 기탁업무를 맡고 있는데, 이들 두 균주은행이 식품미 생물에 대한 균주은행 역할을 일부 담당하고 있으나 이들 두 균주은행은 주로 산업적으로 유용한 미생물들을 취급하고 있기 때문에 식품미생물만을 전 문적으로 취급할 수 있는 균주은행의 필요성이 대두 되어 왔었다. 한국식품개발연구원에서는 이러한 역할을 담당할 수 있는 균주은행을 만들고자 하는 계획을 가지고 1992년부터 1996년까지 식품미생물보존사업을 실시 하였는데 현재 약 1,000 균주의 식품미생물을 보유하고 있는 상태이다. 한국 식품개발연구원에서는 또한 농림수산기술개발사업의 첨단과제로 전통발효식품의 미생물자원 발굴 및 보존연구를 1996년부터 4년 계획의 연구에 현재 2년차 연구를 수행하고 있는데, 연구의 최종목표는 한국의 우수 전통발효식품을 수집하고, 수집된 우수 전통발효식품의 미생물 균총조사 및 우 수 전통발효식품으로부터 미생물을 분리하여 보존함으로서 최종적으로 한국식품개발연구원에 식품미생물 보존센터를 구축함에 있다. 이를 위하여 매 년 180종의 전통발효식품의 수집 및 보존은 물론 이들 수집 식품으로부터 매년 2,000개씩의 식품미생물이 분리, 보존되어, 이 연구가 끝이 나게되는 1999년에는 모두 8,000개의 식품미생물이 전통발효식품으로부터 분리되어 한국식품개발연구원에 보존될 예정이다.

국내의 기업체 중 발효식품을 주로 취급하고 있는 (주)미원 및 (주)한국야쿠르트와 같은 회사들은 발효 관련 식품미생물을 상당 수 보유하고 있는 것으로 알려져 있으나 그 규모와 내용에 대해서는 외부로 알려지지 않고 있다.

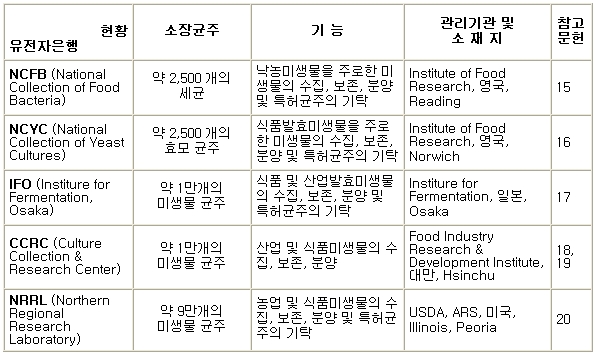

국외의 식품미생물을 전문적으로 취급하고 있는 대표적인 식품유전자은행은 영국의 AFRC (Agricultural and Food Research Council) 식품연구소(Institute of Food Research)에서 운영하고 있는 낙농미생물을 주로 소장하고 있는 NCFB (National Collection of Food Bacteria)와 효모 균주들을 주로 소장하고 있는 NCYC (National Collection of Yeast Cultures)이다. 이들 두 균주 은행들은 식품미생물만 전문적으로 취급하고 있는 균주은행들로 서, 균주의 기탁, 보관, 분양업무 이외에도 Budapest 협정에 의한 특허균주의 기탁업무를 수행하고 있으며, 현재 두 균주은행들 이 소장하고 있는 2,500개씩의 균주에 대해서는 철저한 균주특성 조사연구가 진행되고 있고 대외적으로 공신력 있는 균주관리를 하고 있 다15, 16. 이외에도 식품미생물만을 전문적으로 취급하고 있는 유전자은행은 아니지만 식품유전자은행의 구실을 하고있는 세 계 유전자은행 현황은 표 3에서 보여주는 것과 같다.

표 3. 세계의 농업 및 식품 유전자은행의 현황

4. 향후 연구개발 방향

한국의 발효식품산업 특히 농산물 수입개방에 대비한 전통발효식품산업의 육성을 위해서는 지금까지의 자연발효공정에 의한 전통발효식품 생산체제를 탈피하여 우수한 접종균 스타터를 이용한 고품질 발효식품이 생산되어야 하고 표준화된 생산공정이 확립 되어야 한다. 이를 위하여 우수한 접종균 스타터 개발이 선행되어야 하고 또한 접종균 스타터 개발을 지원할 수 있는 식품 유전자은행의 육성이 있 어야 하는데, 우선 아래와 같은 사항들이 고려 되어야 한다.

첫째, 식품미생물 유전자원의 확보를 위한 노력이 필요하다. 현재 한국의 발효식품 중에 존재하는 식품 미생물들은 10년 전 혹은 10년 후의 발효식품에 존재하는 식품미생물과 같은 미생물일 수가 없다. 유전자원 확보라는 측면에서 현재 우 수 전통발효식품 중에 존재하는 미생물 자원은 수집되고 보존되어야 한다. 따라서 이러한 우수한 미생물의 수집, 보존을 담당할 수 있는 식품미 생물 보존센터의 구축이 바람직하다고 여겨진다.

둘째, 식품미생물 동정체계 확립을 위한 많은 연구가 있어야 한다. 미생물 동정체계 확립은 한 두 사람 에 의하여 이루어 질 수 있는 것이 아니다. 많은 분류학자들의 공동적인 연구 노력이 있어야 한다. 현재 분류학의 경향은 현상학적인 고전적 인 분류방법에서 환경을 중요시하는 쪽으로 흘러가고 있다. 즉, 식품에 존재하는 미생물을 분류, 동정하고자 할 때, 병원성 미생물이나 토양 미생물 의 분류, 동정방법을 그대로 적용하게 되면 오류를 범하기 쉬운 것이다. 실제로 식품미생물을 동정하고자 하는 많은 경우에 병원미생물을 동정 하기 위하여 제조된 동정 킷트를 사용하면서 미생물동정이 잘 되지 않는다고 불평하는 경우가 많이 있다.

셋째, 전통발효식품의 품질개선을 위한 우수한 접종균이 개발되어야 한다. 이러한 우수한 접종균 스타 터는 단기간에 얻어질 수 없고, 오랜 기간의 응용연구와 생산공정 확립을 위한 많은 시행착오를 통하여 얻어질 수 있는 것이다.

넷째, 우수 접종균의 보급시스템이 확립되어야 한다. 아무리 좋은 우수한 접종균이 개발되었다 하더라 도 이용하는 사람이 없으면 무의미하다. 외국의 경우, 스위스 및 네델란드에서는 치즈, 요구르트와 같은 발효유제품의 생산을 위한 접종균들이 오 랜 기간의 연구결과에 의하여 개발되어져 농민들에게 매일 매일 공급할 수 있는 공급시스템을 갖추고 있는데, 스위스의 연방우유연구소에서 개발되 어진 스타터는 연방우유연구소에서 직접 생산되어 스위스 전국에 있는 낙농가에게 매일 매일 보급되고 있으며21, 네델란드의 경우 낙농가협회에 서 만든 NIZO 연구소에서 오랜 기간에 걸쳐 개발된 균주가 생산되어 네덜란드 전국의 낙농가들에게 공급되고 있다22. 이러한 생산균주들은 철저 하게 외국으로의 반출이 금지되고 있다. 국내에서도 전통발효식품 생산업자가 어렵지 않게 이용할 수 있는 접종균 스타터의 사용방법에 대한 연구 와 접종균 보급 시스템의 확립이 이루어져야 한다.

참 고 문 헌

1. Pederson. C.S. 1971. Microbiology of food fermentation. The AVI Publ. Co., Westport,

Connecticut.

2. Rose, A.H. (ed.). 1982. Fermented foods. Academic Press, London.

3. Steinkraus, K.H., R.E. Cullen, C.S. Pederson, L.F. Nellis and B.K. Gavitt. 1983. Handbook of

2. Rose, A.H. (ed.). 1982. Fermented foods. Academic Press, London.

3. Steinkraus, K.H., R.E. Cullen, C.S. Pederson, L.F. Nellis and B.K. Gavitt. 1983. Handbook of

indigenous fermented foods. Marcel Dekker, New York.

4. 李瑞來. 1986. 한국의 醱酵食品. 이화여자대학교 출판부.

5. 張智鉉. 1988. 韓國傳來 醱酵食品史 硏究. 修學社.

6. Mheen, T.I., T.W. Kwon, C.H. Lee. 1981. Studies on the nomenclature of Korean fermented

4. 李瑞來. 1986. 한국의 醱酵食品. 이화여자대학교 출판부.

5. 張智鉉. 1988. 韓國傳來 醱酵食品史 硏究. 修學社.

6. Mheen, T.I., T.W. Kwon, C.H. Lee. 1981. Studies on the nomenclature of Korean fermented

foods. Korean J. Appl. Microbiol. Bioeng. 9(4): 237-240.

7. Mheen, T.I., T.W. Kwon, C.H. Lee. 1981. Traditional fermented food products in Korea.

7. Mheen, T.I., T.W. Kwon, C.H. Lee. 1981. Traditional fermented food products in Korea.

Korean J. Appl. Microbiol. Bioeng. 9(4): 253-261.

8. 한국산업미생물학회, 한국식문화학회, 한국식품과학회 공동주최 심포지움 논문집. 1988. 한국전통

8. 한국산업미생물학회, 한국식문화학회, 한국식품과학회 공동주최 심포지움 논문집. 1988. 한국전통

발효식품연구의 현황과 전망.

9. 한국식품과학회. 1971. 한국식품연구문헌총람(1) 1917-1968.

10. 한국식품과학회. 1977. 한국식품연구문헌총람(2) 1969-1976.

11. 한국식품과학회. 1983. 한국식품연구문헌총람(3) 1977-1981. pp. 225-303.

12. 한국식품과학회. 1989. 한국식품연구문헌총람(4) 1982-1986. pp. 242-268.

13. 한국식품과학회. 1992. 한국식품연구문헌총람(5) 1987-1991. pp. 179-205.

14. 조재선. 1994. 김치연구의 어제와 오늘. 한국식품과학회 주최 “김치의 과학 심포지움 발표

9. 한국식품과학회. 1971. 한국식품연구문헌총람(1) 1917-1968.

10. 한국식품과학회. 1977. 한국식품연구문헌총람(2) 1969-1976.

11. 한국식품과학회. 1983. 한국식품연구문헌총람(3) 1977-1981. pp. 225-303.

12. 한국식품과학회. 1989. 한국식품연구문헌총람(4) 1982-1986. pp. 242-268.

13. 한국식품과학회. 1992. 한국식품연구문헌총람(5) 1987-1991. pp. 179-205.

14. 조재선. 1994. 김치연구의 어제와 오늘. 한국식품과학회 주최 “김치의 과학 심포지움 발표

논문집. pp. 26-33.

15. Institute of Food Research. 1990. National Collection of Food Bacteria, Catalogue of

15. Institute of Food Research. 1990. National Collection of Food Bacteria, Catalogue of

Cultures. Agricultural and Food Research Council.

16. Institute of Food Research. 1990. National Collection of Yeast Cultures, Catalogue of

16. Institute of Food Research. 1990. National Collection of Yeast Cultures, Catalogue of

Cultures. Agricultural and Food Research Council.

17. Institute for Fermentation, Osaka (IFO). 1992. List of Cultures.

18. Food Industry Research & Development Institute (FIRDI). 1992. Catalogue of bacteria,

17. Institute for Fermentation, Osaka (IFO). 1992. List of Cultures.

18. Food Industry Research & Development Institute (FIRDI). 1992. Catalogue of bacteria,

bacteriophages & recombinant DNA materials. 5th ed.

19. Food Industry Research & Development Institute (FIRDI). 1992. Catalogue of yeasts &

19. Food Industry Research & Development Institute (FIRDI). 1992. Catalogue of yeasts &

filamentous fungi. 5th ed.

20. Kurzman, C.P. 1986. The ARS Culture Collection : present status and new directions.

20. Kurzman, C.P. 1986. The ARS Culture Collection : present status and new directions.

Enzyme Microb. Technol. 8: 328-333.

21. Annual report of Eidgenossische Forschungsanstalt fur Milchwirtschaft. 1988.

22. Annual report of Netherlands Institute for Dairy Research (NIZO). 1992.

21. Annual report of Eidgenossische Forschungsanstalt fur Milchwirtschaft. 1988.

22. Annual report of Netherlands Institute for Dairy Research (NIZO). 1992.

관련정보