특허동향

CRISPR-Cas9 특허 전쟁의 전개와 분자생물학 연구에 주는 시사점

- 등록일2021-08-04

- 조회수5176

- 분류특허동향 > 기타 > 기타

-

자료발간일

2021-08-03

-

출처

생물학연구정보센터(BRIC)

- 원문링크

-

키워드

#CRISPR-Cas9 #CRISPR-Cas9 특허

- 첨부파일

CRISPR-Cas9 특허 전쟁의 전개와 분자생물학 연구에 주는 시사점

◈목차

1. 들어가며

2. CRISPR의 활용도 증가와 특허 가치의 상승

2.1. CRISPR의 발견에서 유전 질환 치료까지

2.2. 증가하는 CRISPR-Cas9 특허의 가치

3. CRISPR-Cas9 연구활동과 특허 출원 경쟁

3.1. CRISPR-Cas9 특허 패밀리의 증가

3.2. 미국과 중국의 CRISPR-Cas9 연구논문 추이

3.3. 글로벌 CRISPR-Cas9 특허 라이센싱 관계도

4. 선발명주의 특허제도와 저촉심사

4.1. 선발명주의와 발명의 증명

4.2. 개정 전 미국 특허법(pre-AIA)의 저촉 절차

4.3. Senior Party의 권리추정

5. CRISPR-Cas9 특허 전쟁의 배경

5.1. 원핵세포의 적응적 면역 시스템

5.2. CRISPR-Cas9 특허권의 권리 범위를 둘러싼 갈등

6. 미국 특허심판원(PTAB)의 저촉심사: 세 개의 라운드

6.1. CRISPR-Cas9 저촉심사 첫 번째 라운드

6.2. CRISPR-Cas9 저촉심사 두 번째 라운드

6.3. 저촉심사에 대한 평가

6.4. CRISPR-Cas9 저촉심사 세 번째 라운드

7. 유럽 특허청(EPO)의 CRISPR-Cas9 특허 취소

7.1. 특허 속지주의와 우선권 주장

7.2. 취소된 UC 버클리대의 특허 등록

7.3. 취소된 브로드연구소의 특허 등록

7.4. 취소된 툴젠의 특허 등록

8. CRISPR-Cas9 특허의 진보성 논쟁: 원핵세포와 진핵세포의 차이

8.1. 원핵세포에 적용된 CRISPR-Cas9 시스템은 진핵세포에 자명한가?

8.2. 미국 특허청과 유럽 특허청의 진보성 기준 불일치

9. CRISPR-Cas9: 플랫폼 기술 vs. 비배타적 연구도구?

9.1. CRISPR-Cas9 시스템은 인간의 발명인가 발견인가?

9.2. 특허 청구범위 해석의 문제

9.3. 공공연구를 위한 CRISPR-Cas9의 비배타적 활용

10. 맺으며: 특허 전쟁의 전망

11. 참고 문헌

◈ 요약문

CRISPR-Cas9 특허 전쟁은 2015년 4월에 서막이 올랐다. 미국 연구기관들 사이에서 벌어진 법적 공방전은 바이오 헬스 업계와 분자생물학계의 이목을 집중시켰다. CRISPR-Cas9 특허 전쟁은 현재까지 미국 특허심판원(PTAB)의 저촉절차를 중심으로 전개되고 있으며 크게 3개의 라운드로 나뉜다, UC 버클리는 브로드연구소(MIT, 하버드대)를 상대로 미국 특허법에 따른 저촉 절차를 통해 진핵세포에서 작용하는 CRISPR-Cas9 시스템이 자신의 특허 청구항에 속한다고 법적 다툼을 벌였다.

그러나 브로드연구소는 원핵세포와 진핵세포의 차이를 이해할 수 있는 통상의 지식을 갖춘 기술자였다면, 진핵세포 환경에서 CRISPR-Cas9 유전자 편집 기능이 성공하리라고 타당한 기대를 할 수 없었다고 주장하여 미국 특허심판원에 ‘저촉 없음’ 결정을 받았다. 최근에는 국내 기업 툴젠이 CRISPR-Cas9 저촉 절차의 당사자가 되어 특허 전쟁의 소용돌이에 휘말리게 되었다. 그 초점은 인간 유전질환의 치료에 사용되는 CRISPR-Cas9 편집 시스템을 과연 누구의 특허 청구항에 속한 권리로 인정할 것인가에 맞추어져 있다.

그 결론은 글로벌 CRISPR 라이센스 시장을 재편할 정도로 파급력을 가질 것이다. 글로벌 CRISPR-Cas9 특허 전쟁은 자금력, 독창적 연구역량, 특허 제도와 절차가 상이한 외국에서 소송을 효과적으로 수행하는 능력 등이 종합된 물량전이라고 할 수 있다.

어떤 CRISPR-Cas9 특허 발명의 시장가치가 압도적으로 크다면, 특허 분쟁은 미국 또는 유럽 특허청에만 국한되지 않고 다른 국가들로도 확대될 수 있다. 한편, CRISPR-Cas9 특허권자들이 유전질환 치료제와 치료제의 연구개발에 사용할 수 있는 독점적 라이센스를 거액의 실시료를 받고 특정 회사들에게만 부여하므로 CRISPR-Cas9 기술을 ‘플랫폼 기술(platform technology)’로 활용할 수 없다는 우려가 커지고 있다.

키워드: CRISPR, Cas9, 저촉심사, 특허, 크리스퍼, 유전자 편집, 진보성

분야: Biotechnology, Genomics, Molecular_Biology

◈본문

1. 들어가며

이 글은 2015년에 시작되어 현재까지 전개되고 있는 CRISPR-Cas9 특허권 분쟁의 복잡합 양상과 법적 쟁점을 분석하여 바이오 헬스 업계와 분자생물학 연구자들에게 시사점을 제공하기 위해 집필되었다. CRISPR-Cas9 특허 발명을 둘러싼 공방전은 유럽 특허청(EPO), 미국 특허청(USPTO) 산하 특허심판원(PTAB), 연방순회항소법원(CAFC)에서 진행되고 있으나, 단편적 뉴스들만으로 그 전체적 상황과 맥락을 정확하게 파악하기에는 무리가 있다.

글로벌 CRISPR-Cas9 시장에서 자신의 가치를 높이고자 발명자들은 특허권 보호의 불확실성을 제거하고 신규성과 진보성을 인정받기 위해 법적 분쟁을 벌인다. 그러나 난해한 분자생물학 용어들, 추상적인 미국과 유럽의 특허법 규정들, 수백 페이지가 넘는 특허 출원서, 발명의 명칭이 동일하지만 청구항은 다른 여러 건의 특허 출원들, 빈번하게 이루어지는 임시출원과 다수의 분할출원 등은 CRISPR-Cas9 특허 분쟁의 이해를 곤란하게 만드는 요인들이다. 더구나, 미국 특허법과 연방절차규정이 2013년에 변경되었음에도 CRISPR-Cas9 특허 분쟁에서는 개정 전 구법률(pre-AIA)이 그대로 적용되고 있다.

CRISPR-Cas9 특허권 분쟁은 미국, 유럽뿐만 아니라 중국, 일본에서도 시작되고 있다. 이처럼 특허 전쟁이 장기화되는 이유는 유전자 돌연변이로 인해서 발생하는 난치병 치료에 사용되는 유전자 편집 발명이 자신의 특허 권리 범위에 속한다는 점을 공식적으로 확인받고, 경쟁자들의 유사 특허를 견제하기 위한 전략 때문이다. CRISPR-Cas9 특허 발명을 사용하여 인체 유전질환의 치료, 의료 진단, 동물과 농작물의 개량, 신약 개발에 필요한 임상시험이 진행 중이며 그 과정에는 바이오 벤처 캐피털에서 유입된 막대한 자금이 투자되고 있다.

상업적 수익을 추구하는 바이오 헬스 기업들이 라이센싱의 대가로 특허권자에게 지불하는 실시료(royalty) 규모는 수억 달러에 이른다. 글로벌 CRISPR 시장은 2021년 15억 달러 수준이지만 2028년에는 74억 달러로 더 성장할 것으로 예상된다 [1].

2. CRISPR의 활용도 증가와 특허 가치의 상승

2.1. CRISPR의 발견에서 유전 질환 치료까지

2021년 6월 사이언스(Science)에는 CRISPR를 이용하여 트랜스싸이레틴(TTR) 단백질 돌연변이 유전자를 비활성화시키는 임상시험의 결과가 실렸다. 트랜스티레틴 혈장 단백질의 유전적 돌연변이로 인하여 발생하는 신경퇴행성질환(transthyretin amyloidosis)을 앓는 환자의 혈액 속에 CRISPR 시스템이 탑재된 약물을 주입하자, 이상 단백질 생성이 거의 중단되었고 부작용도 없었다 [2].

간에서 생성되는 단백질을 표적으로 하는 CRISPR-Cas9 시스템을 직접 주사하는 효과적인 치료법은 제니퍼 도우드나가 공동 설립한 인텔리아 테라퓨틱스(Intellia Therapeutics)가 개발한 것이다. 대부분의 인체 유전질환들은 체외로 꺼내는 방법을 사용할 수 없어 직접 체내에서 교정하는 방법을 사용하여 치료해야 한다.

한편, 기초과학연구원(IBS)은 미국 연구진과 MYBPC3 생성 유전자를 인간의 배아 단계에서 CRISPR로 교정하는데 성공하였다. 비후성 심근증을 일으키는 유전자 돌연변이를 배아 단계에서 유전자 편집으로 해결한 것이다. 그러나 우리나라 생명윤리법 제47조는 유전적 변이를 일으키는 유전자 치료는 일부 허용하지만, 배아, 난자, 정자 또는 태아에는 예외 없이 금지하고 있다.

CRISPR-Cas9의 문제로 여겨져 왔던 표적 이탈 효과를 감소시키는 기술도 나오고 있다 [3]. 이런 괄목할만한 성과는 요시즈미 이시노(Yoshizumi Ishino)가 대장균(E. coli)에서 CRISPR의 존재를 1987년 무렵 우연히 발견한 이후 34년 동안 CRISPR 연구개발에서 비약적 진전이 이루어졌음을 보여준다.

2.2. 증가하는 CRISPR-Cas9 특허의 가치

DNA보다 더 작은 염기서열(Nucleic sequence)을 잘라내거나, 연결하는 CRISPR-Cas9의 기능을 이용하면, 단백질 접힘 이상 때문에 발생하는 다양한 유전 질환들을 치료할 수 있다. 환자 맞춤형 정밀의료(precision medicine)에 새로운 가능성이 열리고 있는 것이다.

예컨대 2020년에는 유전자의 선천적 결함으로 인하여 헤모글로빈의 베타글로빈(β-globin)이 불충분하게 생산되어 적혈구의 산소 결핍과 악성빈혈을 겪는 환자들을 치료하는 임상시험이 진행되었다. 낫 모양 적혈구 빈혈증(sickle-cell anemia) 환자의 혈액 줄기세포를 척수에서 뽑아내어, CRISPR 기술로 변형한 이후 인체에 투입하자 베타글로빈이 왕성하게 생성되기 시작했다 [4]. 또한, 코로나 19 바이러스(SARS-CoV-2 RNA 바이러스)를 예방하기 위한 mRNA 백신 연구개발에서도 CRISPR-Cas9는 결정적 역할을 했다 [5].

CRISPR-Cas9을 이용한 임상시험에서 확인된 유전자 이상의 성공적 교정 사례는 특허의 가치를 높이는 역할을 한다. 그에 따라, CRISPR-Cas9 원천 특허를 확보한 연구기관들은 발명의 선후 관계, 진보성의 유무, 권리 범위의 경계가 어디인가를 둘러싸고 법적 다툼을 벌일 것으로 전망된다.

CRISPR-Cas9을 둘러싼 법적 분쟁은 수년째 이어지고 있지만, 유전자 가위 1세대 징크핑거(ZFN)와 2세대 탈렌(TALEN)을 둘러싼 특허 분쟁은 심각하게 전개되지 않았었다. CRISPR-Cas9 기술은 다중 유전자 삽입, 유전자 녹아웃, 콤비네이션 라이브러리, 고급 미세 조정을 수행할 정도로 향상되었다. 유전자 교정에 학계와 바이오 헬스 업계의 관심이 쏠리면서 Cas9뿐만 아니라, Cpf1, Cas12a, Cas13, Cas14, 프라임 유전자 편집기(prime genome editor) 관련 특허가 출원되고 있다.

그러나 특허 출원부터 등록까지는 8년이나 걸리는 사례들이 속출하므로, 특허 라이센스를 기반으로 비즈니스를 추진하려는 바이오 기업과 제약업체 입장에서는 이미 등록된 CRISPR-Cas9의 효용성이 더 크다.

3. CRISPR-Cas9 연구활동과 특허 출원 경쟁

3.1. CRISPR-Cas9 특허 패밀리의 증가

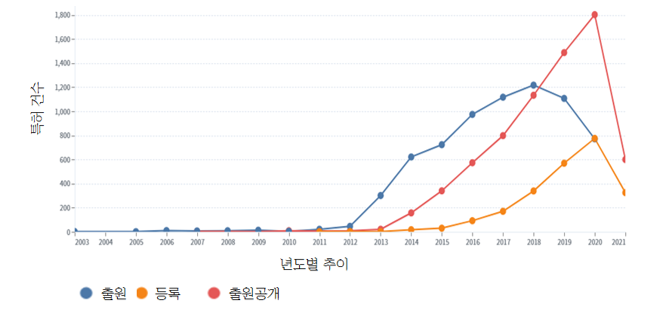

CRISPR-Cas9의 유전자 편집기능이 처음으로 2012년 사이언스지에 발표된 이후 CRISPR 특허 출원은 전 세계에서 가파른 증가세를 보였다. 그림 1은 2021년 6월 말에 과학기술 연구 문헌 및 특허 통계 플랫폼 Lens에서 조회한 결과이다. 전 세계에서 누적된 CRISPR-Cas9 관련 특허 출원은 4,499건이다. 그 가운데 등록을 마친 특허는 1,829건으로 파악되었다. 한편, 키프리스(KISPRIS)를 조회한 결과 우리 특허청(KIPO)에는 382건의 CRISPR-Cas9 특허가 등록되었고, 출원 발명 61건은 진보성 결여 등을 이유로 특허 거절되었다.

그런데 CRISPR-Cas9 특허의 상당수는 PCT 국제출원을 이용한 해외 연구기관과 연구자들이 특허권자로 기재되어 있다. 한편, CRISPR-Cpf1을 이용한 유전자 교정 특허는 91건 등록되었고, 아연 핑거 뉴클레아제(ZFN) 특허는 204건, 탈렌(TALEN)을 이용한 유전자 조작 관련한 특허는 607건이 등록되었다 [6]. CRISPR-Cas9 관련 간략형 특허 패밀리(simple patent family)는 4,646건, 확장된 특허 패밀리(extended patent family)는 4,427건이었다. 특허 패밀리는 출원 공개 및 등록된 특허 가운데 발명의 내용이 일치하는 특허 문헌 그룹을 의미한다.

특허 패밀리의 규모는 그 분야의 특허 출원이 세계적으로 얼마나 이루어지는가를 보여준다. 외국 특허청에 특허를 출원하면 특허 패밀리에는 우선권 데이터(foreign application priority data)가 동일하게 부여되므로 이를 통해 출원 및 등록된 CRISPR 발명의 통계를 전체적으로 파악할 수 있다.

그림 1. 글로벌 CRISPR-Cas9 특허 발명의 출원, 등록, 공개 통계.

그림 1에서 CRISPR-Cas9 발명의 출원이 급격히 증가했던 시기와 특허 결정을 받아 등록된 시기 사이에는 시간차가 나타난다. 출원 공개된 이후 특허 심사에 걸리는 기간은 평균 4-5년이나 소요된다. 각국 특허청에서 현재 심사 중인 CRISPR-Cas9 출원들을 감안하면, 2022년~2023년을 전후하여 CRISPR-Cas9 특허 등록이 크게 늘어날 것으로 전망된다.

한편, 2019년 이후 CRISPR-Cas9 발명에 대한 신규 출원은 뚜렷한 감소세를 보였다. 그 이유는 코로나 19로 인하여 연구활동이 위축되었기 때문이고, CRISPR-Cas9를 활용한 다양한 목적의 선행발명들이 이미 출원 공개되었기 때문으로 추측된다. 이미 많은 특허권들이 출원 및 등록되어 과밀화된 CRISPR-Cas9 연구분야에서는 유전자 편집 시스템의 오표적 개선 및 부정확성 개선 등 취약점을 보완하거나, 다른 대안적 방법을 연구하여 출원하는 비중이 늘어났다.

Cas9에 비해 RNA 결합 부위가 짧은 Cpf1 단백질을 이용하여, 염기서열을 절단하는 CRISPR-Cpf1, Cas12, Cas13, 크리스퍼-연관 트랜스포사제(CAST)은 편집의 효율성을 높여준다.

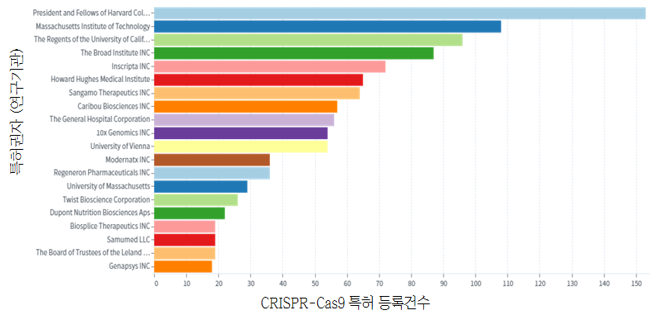

그림 2가 보여주는 CRISPR-Cas9 특허권 보유 연구기관 상위 20위에는 미국에 소재한 대학, 연구소, 바이오 기업들이 대부분이며 유럽 지역에서는 비엔나대, 중국에서는 상가모 테라퓨틱스(Sangamo Therapeutics)만이 순위에 들었다.

미국 하버드대는 153건, MIT는 108건, UC버클리대는 96건, 브로드연구소는 87건, 인스크립타(Inscripta)는 72건의 특허를 등록하여 최상위권 그룹을 형성했다. 하워드휴즈 의학연구소는 65건, 상가모 테라퓨틱스는 64건, 카리부 바이오사이언스는 57건, 제너럴 하스피탈이 56건, 10X 지노믹스가 54건으로 그 뒤를 이엇다.

한국 기업 툴젠은 8건을 확보한 것으로 나타났다. 그림 2에서 등록된 특허 건수는 미국 특허청 등록된 기준이 아니라, 다수의 국가를 지정한 PCT 국제출원에 의한 등록이므로 실제로는 동일한 발명까지 특허 건수로 통계에 잡히게 된다는 점을 유의해야 한다.

그림 2. CRISPR-Cas9 특허 최다 보유 연구기관(상위20위).

출처: 검색 플랫폼 Lens.org에서 "CRISPR Cas9: Field of study CRISPR+Cas9"를 검색어로 선택하고 Citing Patents 메뉴에서 Top Owner Name Exact by Document Count를 조회(2021.6.30 기준) www.lens.org/lens/search/scholar/list?collectionId=183993

어떤 CRISPR-Cas9 발명의 시장가치가 높게 재평가되어 부상한다면, 특허권자들은 그 발명 기술이 자신의 특허 청구항에 속한다고 주장하며 언제든지 새로운 특허 분쟁을 벌일 수 있다. 그러나 특허권자가 공동 연구자이거나, 협력적 관계라면 CRISPR 시장에서는 동맹 관계가 형성된다.

공동 연구자들이나 동맹 관계에서는 특허 발명을 두고 법적 분쟁이 일어날 가능성이 크게 감소한다. 동맹 관계에서는 특허권을 독점적으로 획득하기 위한 소모적 법적 분쟁보다는 특허 풀을 통해 특허권을 공유하는 방식이 더 효과적이다. 하버드, MIT, 브로드연구소는 서로 동맹 관계에 있으며, UC 버클리대는 카리부 바이오사이언스, 인텔리아 테라퓨틱스와 동맹 관계에 있다.

3.2. 미국과 중국의 CRISPR-Cas9 연구논문 추이

CRISPR-Cas9 분야의 연구논문 출간은 미국과 중국 연구기관이 압도적 비중을 차지하고 있으며, 유럽 국가들은 상대적으로 뒤처져 있다. CRISPR-Cas9 연구 성과는 특허 출원으로 연결되고 있다. 출간된 연구논문의 분량은 특허 출원 건수와 정비례한다. 그림 3은 CRISPR-Cas9 연구를 수행하는 미국과 중국의 연구기관들이 2012년 이후 발표한 CRISPR-Cas9 연구논문의 통계를 보여준다. 그림 3이 보여주는 연구논문 수 증가의 추이는 그림 1에서 글로벌 CRISPR-Cas9 특허 출원이 증가했던 시기와도 일치한다. UC버클리대, 스탠퍼드대, 브로드연구소(MIT, 하버드대)의 연구 격차는 점차 감소하는 추세를 보이고 있다 [7].

...................(계속)

☞ 자세한 내용은 내용바로가기 또는 첨부파일을 이용하시기 바랍니다.

-

이전글

- Brief_바이오기술 개발 및 상업화시 꼭 필요한 특허 침해 분석(FTO)

-

다음글

- 인공지능 및 빅데이터 관련 의료기기 주요기업 특허 출원 동향과 의료 분야 응용 기술 개발동향

관련정보

pdf_0003843.pdf

pdf_0003843.pdf