정책동향

과학기술혁신역량 평가모형 및 지표개발

- 등록일2006-02-27

- 조회수12657

- 분류정책동향 > 기타 > 기타

-

자료발간일

2006-02-27

-

출처

한국과학기술기획평가원

-

원문링크

-

키워드

#과학기술혁신역량

과학기술혁신역량 평가모형 및 지표개발

이 자료는 KISTEP 뉴스레터 2월호에서 발췌한 자료입니다.

1. 연구의 필요성

지식기반경제 하에서 과학기술이 국가경쟁력의 원천으로 부상함에 따라 과학기술의 발전을 둘러싸고 국가간 경쟁이 가속화되고있다. 이에 참여정부는 과학기술중심사회 구축을 주요 국정운영방향의 하나로 설정하고 국가기술혁신체계(National Innovation System) 구축을 추진하고 있다. 따라서 국가기술혁신체계의 구축 및 발전을 위해서는 현 상황에 대한 정확한 평가와 분석에 기초한 전략수립이 필수적이다.

주요 선진국들은 이미 자체적으로 과학기술역량을 진단·평가하여 정책방향 수립을 위한 기초 자료로 활용하고 있는데, 미국은 국립과학재단 NSF하에 ''''''''Science and Engineering Indicators''''''''를, 일본은 문부과학성 산하 과학기술정책연구소 NISTEP 주관하에‘과학기술지표’를, EU는 연구개발정보서비스단체 CORDIS 주관하에‘European Innovation Scoreboard''''''''를 주기적으로 발간하고 있다. 또한 IMD(국제경영개발연구원), WEF(세계경제포럼) 등을 통해 각 국의 경쟁력이 주기적으로 평가되어 왔으며, EU와 OECD 등도 국가간 혁신역량을 비교할 수 있는 혁신지표체계를 개발·운영 중이다.

그러나 정확성이나 공정성에 대한 문제가 제기되고 있고, 기업위주로 평가가 이루어져 왔다는 한계를 지니고 있다.

이러한 문제점을 보완하기 위해 종합적인 관점에서 체계적으로 국가기술혁신체계를 진단하고 평가할 수 있는 과학기술혁신역량지표의 개발 및 운용이 필요하며, 한층 더 나아가 국제적 기준에 부합하면서도 우리나라의 특화된 요소가 반영된 지표체계 개발과 체계적인 평가·분석을 통해, 성공적인 국가기술혁신체계 구축을 위한 전략 및 정책방향을 제시할 필요성이 있다.

따라서 본 연구에서는 국가기술혁신시스템의 개념에 입각하여 우리나라 과학기술혁신역량에 대한 개념을 설계하고, 우리나라의 과학기술혁신역량을 정량화시켜 측정하고 평가할 수 있도록 우리나라의 과학기술통계를 통합하여 국제기준에 맞는 지표체계를 제시하고자 한다.

2. 과학기술혁신역량 평가모형 및 지표체계

1) 과학기술혁신역량 평가모형의 기본 틀

Michael Poter and Scot Stern은 혁신역량을 어느 한 국가 혹은 경제가 장기간에 걸쳐 경제적으로 가치가 있는 일련의 혁신을 지속적으로 이루어내는 능력으로 정의하였는데, 구성요소로 경제전반에 걸쳐 혁신활성화를 지원하는 각종 제도, 정책, 자원을 모두 포괄하는 공동혁신인프라(common innovation infrastructure)와 산업클러스터 특유의 혁신환경을 효과적으로 연계하는 정도인 연계시스템의 질적 수준(the quality of linkages), 산업클러스터 특유의 혁신환경(the cluster-specific innovation environment)을 제시하였다.

과학기술혁신역량이란 국가가 과학기술 분야의 혁신 및 개선을 통해 경제ㆍ사회적으로 가치가 있는 성과를 산출할 수 있는 능력이라고 볼 수 있는데, 포터와 스턴의 분석틀은 기본적으로 국가간에 서로 다른 혁신성과가 나타나는 이유를 규명하기 위해 개발된 것으로 미국의 혁신역량의 변화추이와 OECD 주요국의 혁신역량을 국가별로 비교하기 위해 개발되었다. 따라서 한 국가내 지역과 산업, 더 나아가 기업차원의 혁신역량 분석과 대응방안을 모색하기엔 부적합하다.

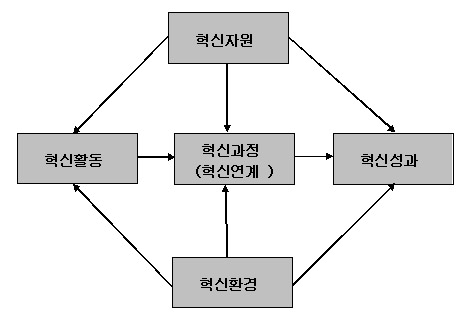

본 연구에서는 국가간 비교뿐만 아니라 우리나라의 과학기술수준의 진단을 통해 국가과학기술혁신체제의 강?약점을 평가하고 정책수립의 타당성을 제고하기 위해 국가기술혁신체계(NIS: National Innovation System)개념도의 5개 부분 즉, 주체혁신, 요소혁신, 성과?확산혁신, 시스템혁신, 기반혁신을 기초로 하여 <그림 1>과 같은 과학기술혁신역량 평가모형을 개발하였다. 즉, 과학기술혁신역량을 혁신주체가 혁신환경 하에서 혁신자원을 효과적으로 활용하여 혁신활동을 수행하는 과정 및 그 성과로 정의함으로써 평가부문을 혁신자원, 혁신활동, 혁신과정, 혁신성과, 혁신환경으로 구분하였다.

<그림 1> 과학기술혁신역량 평가모형의 기본 틀

혁신자원지표(Innovation Resource Indicator)란 과학기술혁신을 위한 자원이 얼마나 되는가를 나타내는 지표이며, 혁신활동지표(Innovation Activity Indicator)는 혁신주체가 새로운 지식의 창출·활용을 통한 혁신활동을 얼마나 활발하게 수행하고 있는가를 나타내는 지표이다. 혁신과정지표(Innovation Process Indicator)는 혁신시스템 내에서 지식의 흐름, 혁신주체간 협력 등 혁신 프로세스가 얼마나 효과적으로 이루어지는가를 나타내는 지표이며, 혁신성과지표(Innovation Performance Indicator)는 혁신활동의 구체적인 성과가 어느 정도 되는가를 나타낸다. 마지막으로 혁신환경지표(Innovation Environment Indicator는)이러한 모든 혁신활동이 효과적으로 이루어질 수 있는 여건이 구축되어 있는가를 나타낸다.

2) 과학기술혁신역량 평가지표체계

현행 과학기술혁신역량 수준에 대한 정량화는 국가간 과학기술혁신역량의 차이와 차이정도를 파악하고, 더불어 타 국가들보다 더 나은 성과를 창출하기 위해 필수적이다. 따라서 평가지표의 개발은 국가들간의 차이를 조사하고 강점과 약점을 인지하는 데 도움이 된다.

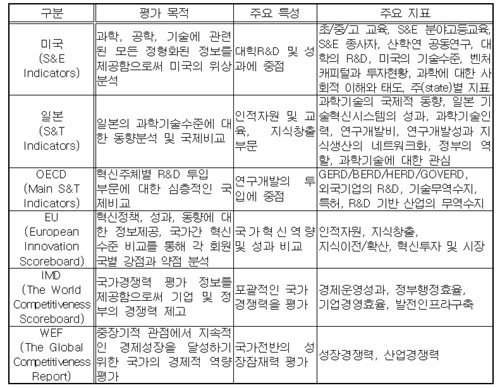

주요 해외 사례들을 살펴보면 <표 1>과 같은데, 각 기관의 평가목적에 따라 상이한 평가지표들을 사용하고 있다. 즉, 평가목적에 따라 어떠한 영역을 강조하느냐에 따라 주요 지표가 달라진다는 것을 나타낸다.

<표 1> 해외 주요 과학기술지표체계 비교

대부분의 과학기술지표체계가 지식기반경제사회하에 주로 정보통신기술과 세계화·개방화, 지식창출·활용 개념과 관련된 지표들로 구성되어 있다. 특히 하이테크산업을 대상으로 인적자원, 지식창출투자, 지식이전 및 활용 등을 주요 측정지표로 사용함에 따라 과학기술혁신역량의 국제비교를 위한 기초 자료의 타당성과 신뢰성 문제가 존재한다.

또한, 과학기술활동의 특정 분야에 편중되거나 전체적인 국가경쟁력에 초점을 두고 있어 과학기술혁신분야를 종합적으로 다룬 평가·분석이 부족함에 따라 기술혁신정책 성과평가 및 정책개발의 관점에서 과학기술혁신역량의 유용성 문제도 대두되고 있다.

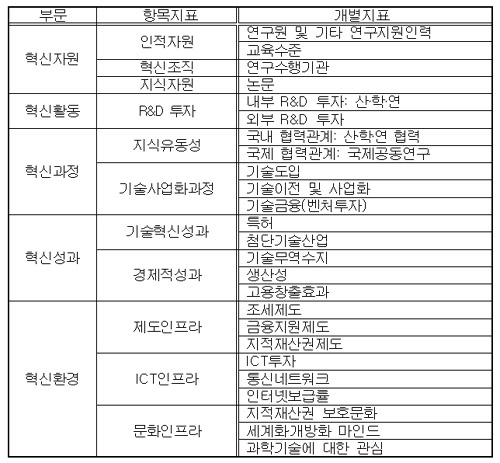

따라서 국가기술혁신체계 및 혁신역량에 대한 국내외의 다양한 관련 연구 및 개념정의 및 OECD 통계 등 국제공통기준에 부합되는 자료에 근거한 지표사용으로 국제비교가 가능할 뿐만 아니라, 시스템적 관점에서 과학기술혁신의 다양한 측면을 포괄적으로 반영한 지표체계를 구성하여야 한다. <표 2>는 이러한 점들을 고려하여 개발된 과학기술혁신역량평가의 지표체계이다.

<표2> 과학기술혁신역량 평가지표

이러한 평가지표별 통계자료분석을 종합하여 5개 부문별 진단·평가를 하고, 우리나라의 과학기술혁신역량의 현황 및 변화 추이, 국제수준을 분석함으로써 향후 성공적인 국가기술혁신체계 구축을 위한 전략 및 정책방향을 제시할 수 있을 것이다.

3. 과학기술혁신역량평가 지표체계의 향후 발전방향

우리나라의 과학기술혁신역량을 자체적으로 평가하기 위해 과학기술혁신체계에 근거한 평가모형 및 과학기술혁신 관련 지표체계를 개발하였다. 그러나 여전히 혁신역량을 평가하기 위한 지표의 타당성과 포괄성 문제가 존재한다.

따라서 이를 보완하기 위해서는 첫째, 우리나라의 특수성을 반영하고 최근 부각되고 있는 이슈를 포함한 지표의 신규개발 및 보완이 필요하다. 각 세부지표들은 국가의 환경요건과 개발단계에 따라 서로 다른 역할을 수행하기 때문에 사회현상을 이해하는데 도움을 줄 것으로 예상된다.

둘째, 대부분의 경우 이론적인 요인보다는 통계자료의 이용가능성에 의한 지표선택이 이루어짐으로써 자료의 신뢰성이나 타당성 등 여러 가지 문제가 야기되는데, 유관기관과 통계 확보 및 생산을 위한 긴밀한 협조체제의 구축뿐만 아니라, 신규 통계확보를 위한 조사작업 및 정성적 평가를 보완하기 위한 설문조사도 추가함으로써 통계자료의 보완이 요구되어진다.

셋째, 궁극적으로는 국제비교를 위해 부문별 지표를 종합하는 복합지표의 개발이 요구되어 지는데, 복합지표를 도출하기 위한 지표선정 및 통계적 방법 결정에 대한 심도 있는 논의를 통해 부문간의 인과관계가 복합지수 산출에 합리적으로 반영되어야 한다.

참고문헌

1. 과학기술부(2004), 「국가혁신체계(NIS) 구축방안」

2 과학기술부(2004), 「국가혁신평가지표 개발연구」

3. 과학기술부(2004), 「IMD 과학기술경쟁력 분석 및 제고 대책 방안 연구」

4. 권용수(2003), 「지식기반의 새로운 과학기술 지표개발에 대한 OECD 논의」, 과학기술정책연구원

5. 권용수(2003), 「OECD 과학기술 지표분야 활동분석 및 평가」, 과학기술정책연구원

6. 김박수 외(1999), 「IMD의 국가경쟁력 평가에 관한 연구」, 대외경제정책연구원

7. CORDIS(2002), 「European Innovation Scoreboard」

8. IMD(2005) 「IMD world competitiveness yearbook 2005」

9. Michael E. Porter, Scott Stern(2003),「National Innovative Capacity」, WEF

10. NISTEP(2004), 「Science and Technology Indicators」

11. NSF(2004), 「Science and Engineering Indicators」

12. OECD(2005), 「Main Science and Technology Indicators, OECD」

13. WEF(2004), 「The Global Competitiveness Report 2003-2004」