정책동향

스페인독감 바이러스 부활하다? -조류독감과 관련하여-

- 등록일2006-08-04

- 조회수10175

- 분류정책동향 > 기타 > 기타

-

자료발간일

2006-08-04

-

출처

한국과학기술기획평가원

-

원문링크

-

키워드

#스페인독감#스페인 독감#조류독감

스페인독감 바이러스 부활하다? -조류독감과 관련하여-

1. 서론

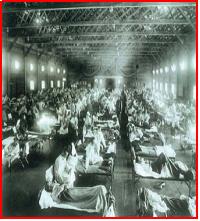

1918년 엄청난 인명피해를 낸 현대판 흑사병이 발생하였다. 스페인독감 (1918 human influenza flu 또는 Spanish flu)을 두고 하는 말이다. 1918년에 유행하기 시작한 이 스페인독감은 1년 후인 1919년까지 전 세계적으로 약 5천만 명의 생명을 앗아갔고 미국에서만 약 67만 5천명이 사망했다. 이 전염병의 가장 놀랄만한 특징은 15세에서 34세 사이의 건강한 성인에서 높은 치사율을 보였다는 것이며 이로 인해 미국의 평균 수명을 10년 이상이나 낮출 정도로 치명적이었다는 것이다. 비위생적인 환경과 보건의료기술의 미비, 전쟁 중이라는 특수한 상황에서 몰려 살 수 밖에 없었고 영양 결핍 또한 큰 영향을 미쳤지만 그 이후에 발생한 독감과 합병증인 폐렴으로 인해 수많은 목숨이 희생되었다.

2005년 미육군병리학연구소(The Armed Forces Institute of Pathology)의 제프리 토벤버거(Jeffery Taubenberger) 박사에 의해 87년 동안 동면하고 있던 스페인독감 바이러스가 부활했다는 소식이 세상에 공표되었다. 본 논고에서는 이 독감바이러스가 어떻게 부활했으며, 이로 인해 발생할 수 있는 바이오안보(Biosecurity)문제, 조류독감 바이러스(Avian Influenza Virus)와의 연관성, 마지막으로 우리나라의 대처 방안에 대하여 소개하고자 한다.

2. 본론

1) 바이러스의 재생(Reconstruction)과정 및 유독성(Virulency)

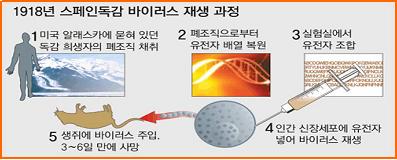

미국 질병통제예방센터(CDC, Centers for Disease Control and Prevention) 산하 미육군병리학연구소의 토벤버거 박사는 미국 알래스카에 묻혀있던 한 여성 스페인독감 희생자의 폐 조직을 채취한 후 이 바이러스 8개 유전자의 서열을 복원하였다. 이 유전정보는 뉴욕의 마운트사이나이 의대(Mount Sinai School of Medicine)의 피터 팔레스(Peter Palese) 박사팀에 의해 바이러스 유전자로 만들어진 후 CDC로 보내졌다. CDC는 합성된 유전자를 인간 신장세포에 감염시켜서 87년간 잠들어 있던 스페인독감 바이러스를 부활시켰다.

<그림 1> 1918 스페인독감 바이러스의 재생 과정

재생된 스페인독감 바이러스는 감염 하루 만에 현대종인 텍사스 바이러스에 비해 50배나 많은 바이러스가 만들어졌고, 감염 이틀 만에 생쥐 체중의 13%가 상실되었으며, 감염 4일 후에는 생쥐 폐에서 3만9천배나 많은 바이러스 입자가 발견됨으로써 엄청난 증식력을 보여주었다. 마지막으로 텍사스 바이러스에 감염된 생쥐는 죽지 않은 반면, 스페인독감 바이러스에 감염된 생쥐는 6일안에 모두 죽었다(그림 1).

2) 바이러스 재생으로 발생한 바이오안보(Biosecurity)문제

미국, 유럽을 비롯한 선진국에서는 인류에게 엄청난 재앙을 또 다시 가져다 줄 가능성이 있는 이 바이러스의 재생을 놓고 치열한 공방전을 전개하고 있다.

독일 함부르크대학의 생물학적무기통제센터(Hamburg Center of Biological Arms Control) 아켄(Jan van Aken) 박사는 이번 스페인독감 바이러스의 재생에 대하여 “논문내기에만 신경 썼지, 잠재적으로 위해한 실험에 대한 주의를 기울이지 않았다”고 비평했다. 실제로, 이런 성격의 연구를 “Dual Use Research(DUR)“라고 하고 잠재적 위험성(Risk)과 혜택(Benefit)을 고려하여 연구를 시작하기 전에 중지할 것인지를 판단하는 제도가 있는데, 영국 Royal Society와 미국 국립과학원(National Academy of Sciences)은 이번 경우에 있어서 적절한 조치(Risk-Benefit Analysis)가 이루어지지 않았다고 말하고 있다.

현재까지 이루어진 Risk-Benefit에 대한 평가를 소개하면 다음과 같다. 우선, Benefit에 관해 소개하고자 한다. 재생된 바이러스를 이용한 돌연변이를 통한 유독성(virulency) 연구는 바이러스에 대한 백신이나 신약개발 등에 많은 도움을 줄 것 이라고 희망하고 있으며 당장 의료적 혜택을 주지는 않지만 바이러스를 이해하는데 도움이 될 것 이라고 생각된다. 또한, 이번 연구는 고대 병원체에 대한 첫 연구사례일 뿐만 아니라 역대 가장 치명적인 전염병원체에 대한 연구라는 점에서 매우 의미가 있다고 할 수 있다.

반면, 우려의 목소리도 높다. 재생된 바이러스가 외부로 유출되거나 노출될 가능성이 높다는 것이다. 실제 2003년과 2004년 2년간 모두 3차례에 걸쳐 사스(SARS) 바이러스가 싱가포르와 중국 실험실에서 유출된 사실이 있다. 또한 요즘 이슈가 되고 있는 바이오안보(Biosecurity)문제로, 바이러스의 모든 유전자 염기서열 및 절차가 공개됨으로 인해 현 바이오기술로 언제, 어디서, 어떤 의도로든 다시 만들어질 수 있기 때문이다. 다시 말하면, 테러그룹 등에 의해 언제든지 생물학적무기(Bioweapon)가 만들어질 수 있다는 얘기가 된다.

필립 캠벨(Philip Campbell) 네이처 편집장은 공개를 주장했고 도널드 케네디(Donald Kennedy) 사이언스 편집장도 “아는 것이 오히려 덜 위험하다”는 논리를 내세워 보도할 것을 주장했다. 결국 미국 바이오안보자문위원회(NSABB, National Science Advisory Board on Biosecurity)는 두 과학잡지에 대해 “연구는 공중보건에 대단히 중요하며 아주 안전하게 진행됐다”는 내용을 꼭 넣어줄 것을 요구하고 보도를 허락했다. 그 외에도 필립 샤프(Philip Sharp)는 사이언스 논평에서 국가 안보와 공중 보건을 위해 옳은 결정이었다고 언급한 반면(그림 2a), Ray Kurzweil과 Bill Joy는 New York Times에서 “대규모 파괴 무기의 디자인을 제공한 것“이라고 비평했다(그림 2b).

a. Benefit b. Risk

<그림 2> 재생된 스페인독감 바이러스에 대한 Risk-Benefit 의견

면밀한 Risk-Benefit에 대한 평가가 이루어지지 않았고 수많은 논란에 쌓여 있지만, 현실적으로 이번 연구가 독감 바이러스 백신과 신약개발에 희망을 안겨줄 것이라는 것에 더 무게를 두고 있다. 그러나 결코 간과해서는 안 될 것은 안전에 대한 절대적인 보장은 없으며 테러그룹에게는 언제든지 무장 가능한 생물학적 무기가 될 수 있다. 또한 자연에 의한 것이 아닌 인간 스스로 큰 재앙을 불러올 수도 있는 위험성이 존재한다는 것이다. 따라서 철저한 관리와 통제 하에 연구가 진행되어야 할 것이며 생물학적 방어에 대한 연구도 동시에 이루어져야 할 것이다.

3) 스페인독감 바이러스가 조류독감 바이러스로부터 왔다?

이번 연구는 재생된 바이러스가 현재 확산중인 조류독감(Avian Influenza, AI) 바이러스와 매우 유사해 스페인독감이 조류독감에서 유래된 것으로 보인다는 점에 주목하고 있다. 이러한 유사성은 조류에 존재하는 독감 바이러스가 변형돼 인간에 적응하는 바이러스로 진화했다는 것으로 이 바이러스가 조류 및 돼지 등 중간 숙주 동물을 거치지 않고 감염된 사람에서 곧바로 다른 사람으로 감염되는 전염병을 유발할 가능성이 있다. 결국 연구진은 “스페인독감 바이러스는 결국 인간에게 적응된 조류독감”이었다고 지적했다.

故 이종욱 세계보건기구(WHO) 사무총장도 “조류독감의 인간 대 인간 감염과 전 세계적인 대유행은 시기와 정도가 문제이지 반드시 일어날 것”이라고 예측했다. 스페인독감 바이러스의 유전자가 들어있는 아시아 조류독감도 사람에게 건너가 사람끼리 전염되는 ‘살인독감’으로 돌변할 가능성이 있다고 경고하고 있다. 결국 사람과 동물이 동시에 감염될 수 있는 인수공통전염병(Zoonosis)의 위험성이 증가하고 있는 것이다.

4) 조류독감을 비롯한 인수공통전염병에 대한 대처방안

올해 초 WHO는 최근 발생하고 있는 인간 질병의 61%, 신종 전염병의 75%가 인수공통전염병이라고 밝힌 바 있다. 인수공통전염병은 기후변화, 야생동물 서식지 감소로 인한 동물유래 신종 병원체 전파기회 증가, 조류독감 등 병원체 변이에 의한 동물유래 병원체의 사람감염 증가, 교통발달 및 교역증가로 질병의 글로벌화, 사회적 불안 및 경제적 피해 급증을 야기할 수 있다. 현재 조류독감(AI), 사스(SARS), 브루셀라(Brucella) 등 주요 연구대상이(세균 : 11종, 바이러스 : 11종, 원충 : 3종 등) 25종에 달하고 있다.

조류독감이21세기의 흑사병이 될 수 있다는 경고가 잇따르자 국제 사회가 긴급 대책 마련에 나섰다. 미국이 먼저 범세계적 조류독감 대책반을 구성하겠다고 밝혔다. 미 국무부는 지난해 65개국 보건 분야 공무원, 조류독감 전문가, 국제기구 관계자들이 참석한 국제 조류독감 회의를 열고 확산 방지를 위한 대책을 논의한 자리에서 마이클 리빗(Michael Leavitt) 미 보건부 장관은 앞으로 세계 어느 곳이든 조류독감이 발생하면 곧바로 대책반을 파견, 바이러스 확산을 막기 위한 조치를 취할 것이라고 밝혔다. 그는 올해 아시아에서 유행 중인 조류독감은 예년과 달리 바이러스가 돌연변이를 일으킬 가능성이 커 인류에 대재앙을 초래할 수 있다고 경고하고 따라서 세계 어느 지역이든 발생 초기 대응이 매우 중요하다고 강조했다. 조지 W 부시 미 대통령은 조류독감 치료제인 타미플루(Tamiflu)를 다량 확보하기 위해 60억~100억 달러(약 6조~10조원)의 예산을 의회에 요청하기로 결정했다. 미국은 현재 조류독감 발생 지역에 대해 신속한 방역, 공공기관 강제 폐쇄, 국제 여행 금지 방안 등을 고려하고 있다.

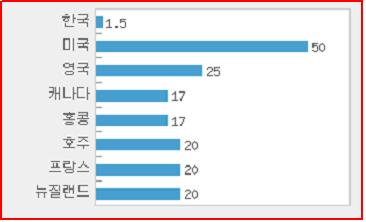

타미플루 확보율을 살펴보면, 미국이 50%로 가장 높고, 우리나라는 72만 명 분을 확보하여 전체 인구 4,800만 명의 1.5%에 불과하여 추가 확보가 절실한 실정이다. 하지만 타미플루는 유효기간(5년)이 있는 약품이기 때문에 비축량을 적절하게 늘리는 동시에 비축분의 효과적 배분이 중요하다고 할 수 있다.

<그림 3> 국가별 조류독감 치료제 확보 현황

우리 정부는 올해 4월 과학기술부, 보건복지부, 농림부 공동으로 인수공통전염병 대응 연구 계획(안)을 수립하였고, 질병관리본부에 수의과학검역원, 식약청 및 학계 등 전문가로 구성된 “인수공통전염병 대책위원회”가 설치되었으며 5월에는 국립보건연구원과 국립수의과학검역원 공동으로 인수공통전염병 대응 T/F팀을 구성하는 등 대응책을 마련하고 있다.

3. 결론

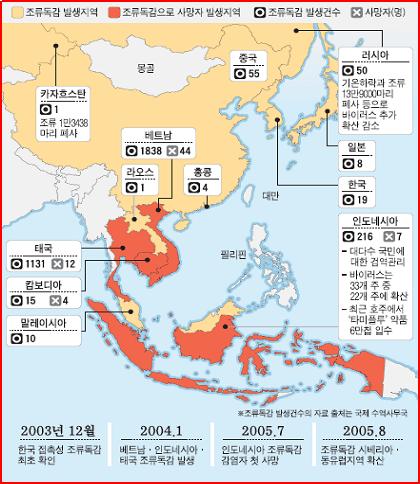

이상에서 살펴본 바와 같이 신종 전염병은 우리에게 새로운 위협이 되고 있다. 그 중 조류 독감은 인수공통전염병으로 현재까지 사망자가 8개국에서 105명 발생하였다(그림 4). 88년 전에 발생해서 전 세계적으로 수많은 인명을 앗아간 스페인독감 바이러스가 인간에게 적응된 조류독감 바이러스라는 보고는 시사하는 바가 크다. 즉, 현재 위험성이 증가하고 있는 조류독감이 88년 전에 발생한 스페인독감처럼 인간 사이에서도 감염되어 엄청난 재앙을 불러 올 수 도 있다는 말이 된다. 따라서 인간화된 조류독감 바이러스에 의한 피해가 현실화 될 수 있다는 것을 인지하고 여러 가지 대응책을 마련해야 한다.

우선 개인적으로는 외출 후 손, 발 등을 깨끗이 씻는 등 위생을 철저히 해야 한다. 특히 조류독감 발생 다발지역 등에 왕래를 한 경우에는 예방 및 방역대책을 철저하게 마련해야 한다. 국가적으로는 변종 바이러스에 대비하기 위해 백신개발보다는 치료제 개발에 더 치중해야 할 것이다. 왜냐하면 매번 변종 바이러스가 등장할 때 마다 새로운 백신을 개발하는 것은 막대한 비용문제와 효용성 문제가 있으므로 우리나라 입장에서는 부담이 너무 크기 때문이다. 또한, 조기 대응이 중요한 만큼 효과적인 질병방제기술개발 및 방제시스템구축에도 만전을 기하는 것이 중요하다.

<그림 4> 조류독감 확산 현황(2003~2005.9)

참고문헌

1. Tumpey 등, “Characterization of the Reconstructed 1918 Spanish Influenza Pandemic Virus Science 310, 77-80 (2005).

2. Taubenberger 등, “Characterization of the 1918 influenza virus polymerase genes Nature 437, 889-893 (2005).

3. Special Report The 1918 flu virus is resurrected Nature 437, 794-795 (2005).

4. NSABB The Challenge of Enhancing Biosecurity in the Life Sciences Biosciences Oversight Workshop, Princeton University (2005).

5. 국회 보건복지위원회 분석자료(보건복지부 제공)

6. 제58차 WHO 총회 자료