정책동향

기술사업화 정책 20년의 성과와 과제

- 등록일2021-05-03

- 조회수4324

- 분류정책동향 > 기타 > 기타

-

자료발간일

2021-04-26

-

출처

과학기술정책연구원

- 원문링크

-

키워드

#국가연구개발정책#기업혁신전략#과학기술정책연구원#기술사업화

- 첨부파일

기술사업화 정책 20년의 성과와 과제

◈목차

요약

Ⅰ. 기술사업화 정책의 전개

Ⅱ. 기술사업화 근거 법제의 전개

Ⅲ. 기술사업화 지원 주체의 성장

Ⅳ. 기술사업화 지원 사업의 확대

Ⅴ. 기술사업화 정책의 방향

◈본문

■ 기술사업화 정책 지난 20년의 성장

● R&D 투자 규모의 지속적인 확대와 함께 기술사업화에 대한 관심과 인식이 증가됨에 따라 기술사업화는 혁신 기반 성장의 중심축으로서 그 역할과 가치가 확대

- 산업부, 과기정통부, 중기부 등을 중심으로 혁신 관련 R&D사업을 추진하는 15개 부처가 기술사업화 지원 사업 추진을 위한 법제와 전문기관을 조성

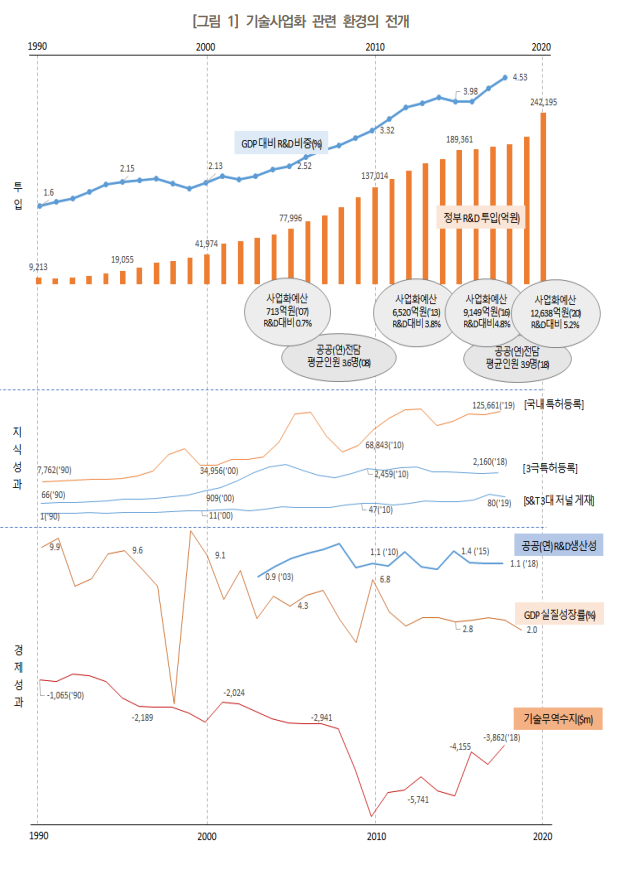

- 지난 20년간 혁신 관련 투입* 에 의한 지식성과 및 사업화 성과** 확대

* 투입(정부R&D 8조7천억(’07)→ 24조3천억(’20), 기술사업화 사업 446억원(’07)→5,633억원(’20))

** 성과(사업화수 7,508건(‘07)→ 26,171건(’18), 공공기관기술료수입(1,044억원(‘07)→1,885억원(’18)),

연구소기업 1호(‘06)→ 910호(’20), 자회사 1호(‘08)→ 997호(’20)

● 「기술이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」을 중심으로 정부 역할 및 지원 사업 근거 마련, 관련 부처의 기술사업화 지원 조직 및 사업 추진 근거 법제* 확대

* 산업기술혁신촉진법, 과학기술기본법, 벤처기업법, 산학협력법, 연구개발특구법, 지식재산기본법, 중소기업기술혁신법, 국가연구개발혁신법 등

● 대학, 출연(연), 지역 중개거점과 민간의 전문기업들은 기술사업화 인식조성 및 전문 인력 양성, 인프라 구축, 기술보육, 기술금융 지원 등의 활성화를 견인

- 대학은 2003년 산학협력법 개정을 계기로 사업화 전담조직을 설치하고, 산학협력단, TLO, 기술지주회사, 보육센터 등을 활용한 지원을 확대

- 출연(연)은 연구성과 확산사업을 통하여 기업에 대한 지원 수요가 지속적으로 확대 되면서, 관련 지원조직의 전문화를 추구

- 중개거점은 한국기술거래소(’00)를 시작으로 연구개발특구, 테크노파크, 창조경제 혁신센터, 진흥원 등 여러가지 유형으로 확대

● 연구성과 확보를 위한 지원에서 연구성과 활용을 위한 지원으로 확대

- R&D 성과 활용을 통한 부가가치 창출을 위하여 기술거래 활성화, 사업화 주체 양성, 시설‧장비‧공간 인프라 확대, 기술금융 확대 등을 추진

- 공공연구기관 전담조직 설치 및 전문화, 기술정보망의 구축, 기술기반 창업, 기술이 어달리기 관점의 브릿지 사업 및 후속R&D사업 등 지원 범위 다양화

- 2000년대 초반 산업부, 중기부, 과기정통부 중심의 지원이었으나, 최근 들어 여러 부처가 부처의 기능, R&D성격에 부합하는 기술사업화 사업을 추진 중

■ 새로운 20년을 향한 기술사업화 정책의 방향

● 지난 20년간 축적된 사업화 추진 역량을 기반으로 혁신환경 변화 방향에 부합하는 최적화된 기술사업화 정책 방향 수립 필요

- 20년 동안 확대된 기술사업화 관련 법제, 거점(조직, 주체), 관련 사업들 간의 ‘관계’를 설정하고, 이들을 ‘연결’하여, 가치창출의 ‘경로’를 설계

■ 과제 1. 기술사업화에 관한 새로운 거버넌스 구축

● (기술사업화 기반 정비) 관련 법률들간의 정합성 확보, R&D성과의 성숙도 제고 지원을 위한 적정 규모의 예산 조성(R&D 규모의 일정%) 등 거시적 재접근

● (기술사업화 인력 처우개선) 연구계와 산업계 사이의 갭(Gap) 해소 역할을 수행하는 인력에 대한 적정 보상 및 지위 부여 등 실효성 있는 유인책 강화

* 「국가연구개발혁신법」제41조(기술료의 사용) 보상 기준(연구자 50%이상, 기여자 10%이상)에 따른 실제 기술료 보상은 연구자 59.6%, 반면 기여자 2.8%(산업부, 2019)에 불과

■ 과제 2. 개방형 전문 앵커(Anchor) 구축

● (국가 기술사업화 거점화) 기 구축된 다양한 지원사업, 주체, 정보들간의 수월성, 전문성을 갖는 구심점 ‘앵커’를 중심으로 협력적 연계 및 연결 모델의 설계

● (글로벌 디지털 플랫폼 구축) 기술사업화의 고질적인 문제(기술수급매칭, 재원조달, 기술검증 등) 해소를 위한 개방형 거래소 및 실증센터 기능의 플랫폼 구축

■ 과제 3. (글로컬 GLObal & loCAL)기술사업화 가치사슬 구축

● (기술사업화 GRVC 구축) GVC 관계망의 확장성, 유연성 확대를 위한 분야별 특화된 지역가치사슬 설계 및 연결

● (기술사업화 중심의 기술외교) 선진국형, 개도국형 혁신자원과 외교자원의 연결

■ 과제 4. 국가 기술산업화(Tech Industrialization) 브랜드 설계

● (전략산업 ACE 2030추진) 산업의 R&I 관점의 다주체 통합적 이니셔티브 추진

● (대기업 기술산업화 벤더그룹) 산업별 대기업 중심으로 결합된 사업화 그룹 형성

I. 기술사업화 정책의 전개

1. 기술과 성장

■ 기술 기반 산업의 성장

● 주어진 자원(자연, 물적, 인적, 자본 등)의 한계를 넘어 혁신 국가로의 도약을 이끈 연구개발 성과로서의 기술은 기업, 산업의 경쟁자원이 되어 국가 성장을 견인

- 화학산업, 섬유산업, 전자산업, 조선산업, 자동차산업, 제약산업, 정보통신산업, 기계산업, 반도체산업 등의 성장을 이끈 혁신 역량을 갖춘 인력과 기술

● 국가혁신시스템 주도하에 추격형 혁신성장, 탈추격형 혁신성장으로의 전개를 이끈 배경에는 빠르게 학습하고 진화한 혁신역량이 성장의 중심축이자 동력 기능을 수행

● 혁신역량을 통한 성장에 있어서 기술의 시장성을 확인하고 부족한 부분을 보강하고, 시장 전략을 이끈 기술의 사업화(Commercialization)* 축이 작동하지 않았다면 불가능

* 기술관점의 쓰임성을 검증하는 실용화, 시장관점의 수익성을 검증하는 상용화, 그리고 이들을 포함하여 기술의 경제‧사회적 가치창출로의 이행을 이끄는 전반의 과정인 사업화

■ 기술사업화 관련 환경의 전개

● 기술창출을 위한 투입 요소로 R&D규모는 GDP 대비 4.5% 수준을 넘어 섰으며, 창출되는 기술을 가늠하는 논문이나 특허의 양적 규모도 글로벌 수준의 성장세를 시현

● 창출된 기술의 사업화를 위한 예산 규모는 R&D 규모에 비해 여전히 절대적으로 낮은 수준* 이지만, 지속적으로 확대되는 추세

* 정부 R&D 대비 5% 내외 수준(사업화 지원사업의 범위에 따라 포함 대상의 차이)

● 사업화 환경 정비를 위한 법제정비(기술이전법, 산학협력법 등)를 통해 기반조성의 틀이 갖추어졌으며, 관련 전담인력의 확보 등이 지속적으로 개선

- 최근들어 제‧개정된 국가연구개발혁신법(‘21.1), 중소기업기술혁신촉진법(’21.3월 개정안 통과) 등은 기술사업화 정책 범위의 확대를 유인

...................(계속)

☞ 자세한 내용은 내용바로가기 또는 첨부파일을 이용하시기 바랍니다.

관련정보

STEPI_Insight_271.pdf

STEPI_Insight_271.pdf