BioINpro

(BioIN + Professional) : 전문가의 시각에서 집필한 보고서 제공미생물자원 현황 및 연구동향

- 등록일2015-11-17

- 조회수12750

- 분류플랫폼바이오 > 바이오기반기술, 제품 > 바이오자원

-

저자/소속

김경모 선임연구원/한국생명공학연구원 미생물자원센터

-

발간일

2015-11-17

-

키워드

#미생물 자원 #생물자원

- 첨부파일

-

차트+

?

차트+ 도움말

1. 배경

가. 미생물의 정의 및 범위

미생물은 사전적 의미 그대로 ‘작은 생물’을 일컫는다. 최근 작고하신 Carl Woese의 계통학적 범주 내에서, 이들은 모든 세균 (Bacteria), 고세균 (Archaea)을 포함하고, 일부는 진핵생물군 (Eukarya)에 분포한다 (ref. 1; 그림 1). 진핵생물의 경우 대다수의 동·식물을 제외한 원생생물 (protozoa), 진균류 (fungi) 등이 미생물로 분류된다. 그리고 여전히 논란 (생물 vs. 무생물)이 있지만, 거대바이러스 (예: mimivirus, pandoravirus) 등을 포함한 최근 계통유전체학적 연구 결과를 고려하면, 바이러스를 정규 미생물군에 포함시켜도 큰 무리가 없다 (ref. 2). 미생물은 약 20~30억년 전에 지구상에 등장하여, 현재까지 다양한 물리·화학·생리적 조건 하에서 주변 생물들과 상호작용하며 진화해 왔다. 그 결과 이들은 열수구·극지·사막 등을 포함한 극한 환경부터 인간 장내에 이르기 까지 지구상의 어디에나 존재하며, 변화무쌍한 환경 적응 결과로 방대한 유전자 레퍼토리를 보유하고 있다. 이들 유전자들의 발현으로 부터 유도되는 여러 생물학적 형질 (traits)들이 인류에게는 ‘유용 미생물자원’으로서의 활용 대상이 된다.

[그림 1. 세 개의 도메인으로 나뉘는 미생물 계통도]

* 분자기능 중심의 생물학적 형질 및 암흑물질로 묘사된 미배양 미생물 (출처 : Ref. 1)

나. 균주 수준에서의 미생물자원

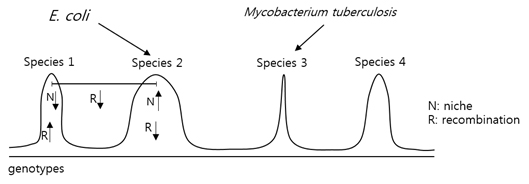

사람의 경우에도 개인별로 행동양식, 성향 등이 다르듯이, 미생물도 동일 종 (species)일 지라도 각 세포별 상의한 형질을 지닐 수 있다. 즉 나와 내 친구의 뱃속에 서식하는 대장균은 서로 다른 형질의 균주가 될 수 있는 것이다. 이러한 미생물 종내 다양성의 차이는, 그들이 서식환경 내에서 생물·무생물적 요소들과의 상호작용 속에서 살아온 진화의 결과물이다. 즉, 종 내 균주의 다양성은 해당 미생물이 얼마나 다양한 서식환경과 생태적 지위 (ecological niche) 속에서 살아가는지에 의해 결정될 수 있다 (물론, recombination이 고려되어야 한다; Ref. 3).

예를 들어, 대장균의 경우 인간을 포함한 여러 동물의 장 속 (gastrointestinal tract) 및 수생환경 등 다양한 서식처에서 생존이 가능하다. 반면, Mycobacterium tuberculosis의 경우 생존환경이 매우 제한적(예: 인간의 폐)이다. 결국 생태적 지위 (niche)가 다양한 대장균의 경우 M. tuberculosis에 비해 종 내 유전적 다양성이 높아 다양한 형질의 균주들을 생성하게 된다 (그림 2). 그래서 이미 다수의 균주가 확보된 미생물종의 경우에도, 산업적으로 유용한 형질을 가진 균주가 추가적으로 발굴될 잠재성은 무궁무진하다고 볼 수 있다.

[그림 2. 생물학적 지위 (ecological niche)의 다양성과 미생물종 내 유전적 다양성간의 상관 관계]

* Niche의 다양성이 미생물 종내 균주의 다양성을 증가시킴 (출처 : KRIBB 미생물자원센터)

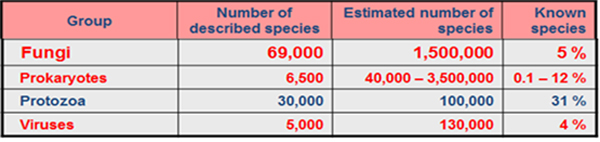

[그림 3. 미생물 분류군 별 종 다양성]

* 보고된 종의 개수에 대한 수치는 최근 통계로 갱신되지 않음

출처 : 서울대학교 생명과학부 천종식, Hawksworth DL 1991; Bull et al. 1992

다. 미생물 발굴 현황 및 연구

대다수의 미생물은 눈으로 직접 관찰할 수 없기에, 그리고 자원으로서의 균주 활용을 위해서는, 실험실 배양을 통해 분리 및 확보가 필요하다. 하지만, 일부 단독생활 미생물 (free-living)을 제외하고 대부분은 생존과 번식을 위해 고유의 서식지 생태환경이 구비되어 있어야 한다. 이러한 이유로 현재까지 소수의 미생물만이 배양되어 있는 상태다. 그림 3에서 보듯이 세균과 고세균을 대표하는 원핵생물 (prokaryotes -> akaryotes), 진균류 및 바이러스 모두 지구상에 존재할 것으로 추정되는 다양성의 극히 일부분만이 연구를 통해 보고되어 있다.

일례로, 현재까지 알려진 세균 61개의 문 (phylum) 중에 30개의 문에서는 단 하나의 균주도 배양하지 못하고 있으며, 빈영양환경 (oligotrophic)의 해양 표면에서 30% 이상 우점하면서 태양에너지를 생태계로 고정하는 역할을 담당하는 SAR11그룹의 미생물은 고효율 배양 기술의 발달로 인하여 2002년에서야 배양에 성공하였다 (ref. 4). 또한, 지구 내 질소 순환에 매우 중요한 역할을 하는 암모니아 산화 고세균 역시 토양 및 해양에 빈번히 존재하지만, 2005년이 되어서야 배양에 성공하였다 (ref. 5).

이와 같이 균주 배양의 어려움에도 불구하고, 최근 ‘Culturomics’ 접근을 통해, 수백 개의 다양한 배양조건을 적용하여 여러 서식 환경에 존재하는 미생물 분리 및 배양을 가속화 하고 있다. 한 예로, 거대 바이러스 발견에 기여했던 프랑스의 Raoult 연구진은 200여 가지의 배양조건을 동시에 적용하여 사람의 장내 샘플로부터 30여종의 신규 미생물을 분리해 냈다 (ref. 6). 사실, 장내 환경을 포함하여 인간과 공생하는 미생물은 비만, 당뇨, 암, 염증, 정신질환 등 거의 모든 질병과 연관되어 있어, 유용미생물자원 확보 가능성을 높일 수 있는 좋은 타겟이다. 다른 한 편으로는, 단세포 유전체 분석 (single-cell genomics), 메타지놈 분석 등의 최신 시퀀싱 기법을 이용하여 난배양성 미생물의 존재가 속속 보고되고 있다 (ref. 7). 이들 핵산서열 기반의 최신 연구기법들은 계통·생태·진화 등의 기초과학 영역에서 많은 학문적 기여를 하고 있지만, 세포를 통해 미생물의 생리 및 분자기전을 정확히 이해하고, 산업적 가치를 부여하기 위해서는, 자원의 실체 (예: 미생물 균주 또는 표본)를 확보하는 것이 무엇보다도 중요하다.

...................(계속)

* 로그인 하셔야 자세한 정보를 모두 보실 수 있습니다.

지식

미생물자원 현황 및 연구동향.pdf

미생물자원 현황 및 연구동향.pdf

세 개의 도메인으로 나뉘는 미생물 계통도

세 개의 도메인으로 나뉘는 미생물 계통도