BioINpro

(BioIN + Professional) : 전문가의 시각에서 집필한 보고서 제공바이오 벤처 창업 활성화 방안 : 2세대 창업 모델을 기다리며

- 등록일2016-12-28

- 조회수11274

- 분류종합 > 종합

-

저자/소속

김석관 산업혁신연구본부장/ 과학기술정책연구원

-

발간일

2016-12-28

-

키워드

#바이오벤처# 창업

- 첨부파일

-

차트+

?

차트+ 도움말

1. 한국 바이오 벤처 생태계의 현 주소

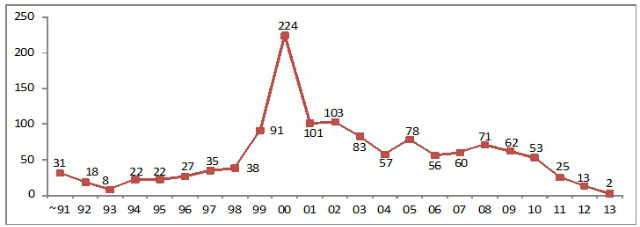

우리나라에서는 1992년 국내 최초의 바이오 벤처라 할 수 있는 바이오니아가 설립된 이후 지난 24년 동안 대략 2,000여개의 바이오 벤처가 창업된 것으로 추정된다. 2013년 STEPI 조사에서 확인된 바이오 벤처가 1,504개였으니(김석관 외, 2013: 6), 당시 조사에서 파악되지 못한 기업과 지난 3년 간 창업된 기업들을 합하면 이제까지 창업된 바이오 벤처는 대략 2,000여개 정도일 것이다. 연도별 창업 추이를 보면 2000년 창업 붐이 꺼진 후 다른 분야와 마찬가지로 바이오 분야도 창업이 소강상태였음을 알 수 있다(그림 1).

[그림 1] 우리나라 바이오 벤처기업의 설립 추이(2013년 조사)

주: 2013년 시점에 한국기업데이터 DB에 등록된 기업만을 조사한 것이라서 당시 창업 초기 기업들은 누락된 기업들이 많고, 이로 인해 2011~2013년의 창업 수가 적게 나타남

자료: 김석관 외(2013), p.6.

그런데 데이터로 확인할 수는 없지만 업계의 체감으로는 지난 2년간 신규 창업이 늘고 있다고 한다. 2015년 한미약품의 대형 기술이전 성과를 계기로 바이오에 대한 자본시장의 기대가 커지고 투자 환경이 좋아지면서 신규 창업도 늘어나고 있는 것으로 보인다. 지난 3년간의 창업 추이는 데이터로 확인하기 어렵지만, 국내 벤처캐피탈(이하 VC)의 투자 동향을 보면 최근 바이오 창업이 활발해지고 있음을 간접적으로 확인할 수 있다.

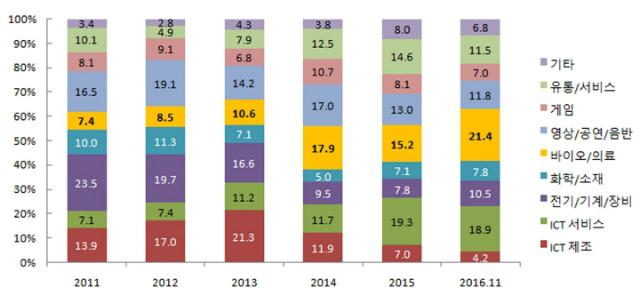

[그림 2]를 보면 국내 VC의 전체 투자에서 바이오/의료 분야가 차지하는 비중은 2013년까지 10%대에 머물러 있다가 2014년 17.9%로 증가했고, 2016년(11월 기준)에는 21.4%로 더 높아졌다. 투자 금액으로 보면 국내 VC의 바이오/의료 분야 투자는 2014년 2,928억원, 2015년 3,170억원, 2016년(11월 기준) 3,962억원으로 계속 증가하고 있다(한국벤처캐피탈협회 VC통계정보).

[그림 2] 국내 벤처캐피탈의 분야별 투자 비중(2011~2016.11)

자료: 한국벤처캐피탈협회 VC통계정보(www.kvca.or.kr)

최근 바이오 창업이 소강상태에서 벗어나 활발해지는 것은 고무적인 현상이지만, 우리나라 바이오 벤처 생태계를 진단하면 크게 보아 아직 1세대에 머물러 있다고 볼 수 있다. [그림 3]에서 보듯이 우리나라 IT 분야는 창업, 투자, 성장, 회수의 한 사이클이 지나서 자생적 생태계가 형성되고 있다. 기업 매각을 통해 수백~수천억원의 자본을 확보한 1세대 성공 창업자들이 다시 엔젤이나 엑셀러레이터로 돌아와서 다음 세대의 창업을 지원하고 있고, 최근 3~4년 IT 창업 붐이 다시 일고 있는 데는 이들의 역할이 컸다. 이에 비해 바이오는 아직 창업에서 회수에 이르는 한 사이클이 완료되지 못했고, 1세대 창업자 중 기업 매각을 통해 대규모 자본 이득을 얻은 사람이 거의 없어서 자본의 선순환이나 자생적 생태계가 이루어지지 못하고 있다.

[그림 3] 우리나라 IT와 바이오 분야의 벤처 생태계 비교

주: 1. 엑셀러레이터: 성공한 벤처기업인이 자기자본으로 설립, 스타트업에 초기 투자와 전문보육 서비스를 패키지로 제공. 최근 IT 창업 붐의 주역.

2. 엔젤: 주로 스타트업 초기에 투자하는 고액 자산가로, 투자와 멘토링을 겸하기도 함

3. 벤처케피탈(VC): 7~8년 기한의 펀드를 운용하면서 주로 사업역량이 입증된 성장기 벤처기업에 투자하고 IPO(주식시장 상장) 등을 통해 회수

자료: 김석관 외(2016), p.80.

2. 2세대 창업 모델의 필요성

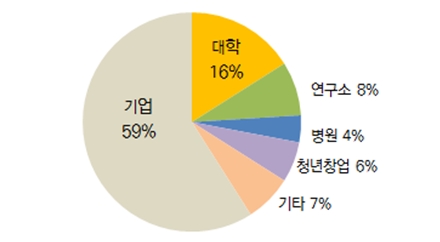

바이오는 IT와 달리 박사학위 받고 수년 연구해야 좋은 창업 시드(seed)가 나오는 특성이 있기 때문에 청년 창업이 어렵고 대부분 경력자 창업이 주를 이룬다. 또한 대학, 연구소, 병원 등 연구기관에서 혁신적인 창업 시드가 나올 가능성이 높기 때문에 이들 연구기관에서의 창업이 매우 중요하다. 그런데, 우리나라 바이오 창업자의 출신 분포를 살펴보면 59%가 기업 출신이고, 대학, 연구소, 병원 출신은 28%에 불과하다(그림 4).

[그림 4] 국내 바이오 벤처 창업자의 출신 분포

주: 창업자 이력이 확인된 872개 기업 대상 조사

자료: 김석관 외(2013), p.6; 김석관(2016), p.3에서 재인용.

대학, 연구소, 병원에서 일하는 교수, 연구원, 의사의 창업이 활발하지 못한 것은 휴·겸직 제도를 이용해서 직접 창업하는 1세대 창업 방식이 보편적인 모델로 확산되기 어려운 한계가 있기 때문이다. 이들은 2000년대 초반 직접 창업한 동료들이 많은 어려움을 겪고 실패하는 것을 옆에서 지켜보았고, 교수, 연구원, 의사의 본업을 유지하면서 창업을 병행하는 것이 결코 쉬운 일이 아님을 깨달았다. 또한 대학의 교육과 연구 기능 유지를 위해서는 무한정 휴·겸직을 허용할 수 없는 대학의 입장도 있다. 그 결과 대학과 연구소는 규정상으로는 휴·겸직을 통한 직접 창업을 허용하고 있지만, 문화적으로는 본업과 창업을 병행하는 것이 바람직하지 않다는 인식이 확산되어 있다.

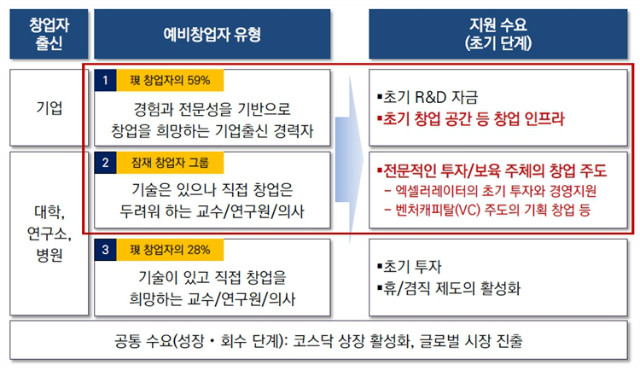

바이오 분야의 국내 예비창업자를 3가지 유형으로 구분하면 [그림 5]와 같이 나눌 수 있는데, 대학, 연구소, 병원의 잠재적 창업자들은 대부분 두 번째 그룹, 즉 ‘기술은 있으나 직접 창업은 두려워하는 사람’ 들에 속한다. 첫 번째와 세 번째 그룹의 사람들은 현 제도 하에서도 창업 할 사람들이므로, 바이오 창업을 획기적으로 늘이기 위해서는 두 번째 그룹의 창업을 이끌어낼 수 있는 창업 모델과 지원이 필요하다. 그것이 과학과 경영을 분리하는 2세대 창업 모델이라고 생각한다.

[그림 5] 국내 예비창업자 유형별 지원 수요

자료: 김석관 외(2016). p.82.

...................(계속)

* 로그인 하셔야 자세한 정보를 모두 보실 수 있습니다.

지식

동향

바이오 벤처 창업 활성화 방안.pdf

바이오 벤처 창업 활성화 방안.pdf

우리나라 바이오 벤처기업의 설립 추이(2013년 조사)

우리나라 바이오 벤처기업의 설립 추이(2013년 조사)

Fierce Biotech 선정 15대 유망 바이오벤처 현황(2016)

Fierce Biotech 선정 15대 유망 바이오벤처 현황(2016)