BioINpro

(BioIN + Professional) : 전문가의 시각에서 집필한 보고서 제공휴먼 마이크로바이옴 연구동향 : 장내 마이크로바이옴 중심으로

- 등록일2017-02-06

- 조회수30300

- 분류생명 > 생명과학, 플랫폼바이오 > 바이오기반기술

-

저자/소속

김병용 연구소장/(주)천랩 생물정보연구소

-

발간일

2017-02-06

-

키워드

#휴먼 마이크로바이옴#마이크로바이옴#장내 마이크로바이옴 #장내미생물

- 첨부파일

-

차트+

?

차트+ 도움말

1. 휴먼 마이크로바이옴 연구의 중요성

가. 휴먼 마이크로바이옴 정의

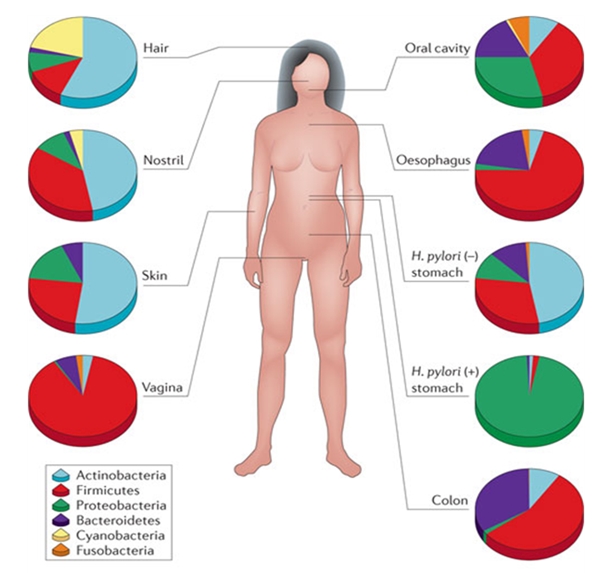

미생물은 지구 환경에서 일정한 생태학적 지위를 점유하고 살아가며, 생태계내 모든 생명체들과 공생관계를 유지하고 있다. 마이크로바이옴(microbiome)은 ‘특정 환경에 존재하는 모든 미생물들의 총합’을 의미하며, 휴먼 마이크로바이옴(human microbiome)은 ‘인체와 공존하는 상재균, 공생균, 병원균들의 집합’을 의미한다[1]. 인체내에 존재하는 미생물은 주로 세균(bacteria)이지만, 바이러스(virus), 고균(archaea), 곰팡이(fungi), 원생동물(protozoa)까지 매우 다양하게 존재한다. 전체 미생물의 95%는 대장을 포함한 소화기관에 존재하고, 호흡기, 생식기, 구강, 피부 등에도 널리 분포한다[그림1]. 기존에는 인체 공생미생물의 수가 인체를 구성하는 체세포의 수보다 열 배 이상 많게 존재하는 것으로 알려져 왔지만, 최근 연구 결과에 따르면 대략 체세포 수보다 조금 많은 4⨯1013정도로 추정되고 있다[2]. 마이크로바이옴은 불과 인간 체중의 1~3%를 차지하면서도, 중요한 면역작용에 관여하며, 약물에 대한 반응을 조절하고, 신진 대사에 큰 영향을 주는 기능적 단위이기도 하다. 이러한 중요성으로 마이크로바이옴을 ‘제2의 장기 (forgotten organ)’라고 말하기도 한다[3].

[그림 1. 신체 부위에 특이적으로 존재하는 마이크로바이옴 모식도

[4] 세균의 문(phylum) 수준에서 관찰하였으며, 특정 병원균의 존재에 의해서도 마이크로바이옴의 조성이 달라진다.

나. 휴먼 마이크로바이옴 분석

미생물은 일반적으로 대략 1% 미만의 극히 일부만이 보통의 실험실 조건에서 배양이 가능하다고 알려져 있는데, 이런 미생물들의 특성은 인체에 공존하는 미생물도 마찬가지이다. 휴먼 마이크로바이옴의 분석에서도 기존의 배양법이 갖는 한계를 극복하고, 미생물 군집 자체에서 유전자를 해독하기 위해 다양한 분자생물학적인 실험 방법들이 활용되었다. 특히 2000년대 이후에 차세대 염기서열 분석기법(NGS; Next-Generation Sequencing)이 보편화되면서 메타게노믹스(metagenomics) 연구가 매우 활발히 시작되었다[5].

메타게놈(metagenome)이란 용어는 미국의 Handelsman박사가 처음 사용한 용어로 '환경 시료에 존재하는 모든 유전체의 집합'을 의미한다. 메타게놈을 연구하는 메타게노믹스를 위해서는 미생물을 분리, 배양하지 않고, 시료에서 직접 DNA를 추출한다. 추출한 메타게놈에는 시료에 존재하는 모든 미생물의 DNA가 혼합되어 되는데, 이를 NGS 실험법으로 염기서열을 확인하여 유전자 수준에서 직접 전체 유전자를 분석한다. 이러한 접근법을 통해 시료 내에 존재하는 전체 미생물 군집을 파악할 수 있으며, 군집 내에서 어떤 대사과정과 기능에 관여하는지를 밝히는 것이다[6].

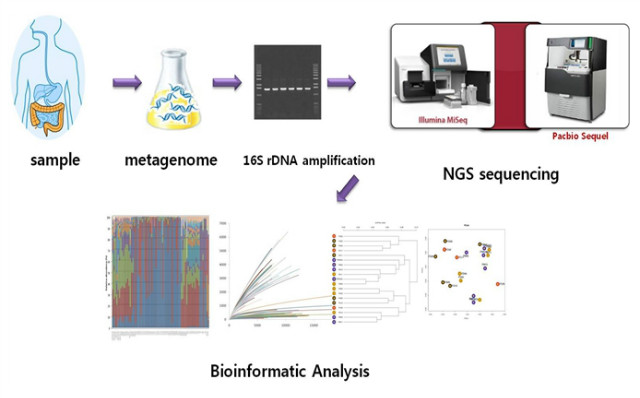

미생물 군집분석을 하여 어떤 미생물이 존재하는지를 알고 싶을 때는 종 동정을 위한 표지 유전자(marker gene)만을 선택적으로 증폭한 후 그 증폭산물의 염기서열을 분석하는 앰플리콘 시퀀싱(amplicon sequencing) 방법[그림 2]을 사용함으로써 분석에 필요한 비용과 시간을 줄일 수 있다. 세균 군집분석을 하기 위해서는 16S rRNA 유전자를 표지 유전자로 사용하는데, 이 유전자는 모든 세균에 존재하며 보존 영역과 변이 영역(v1-v9)을 적절히 포함하고 있어 계통 분석과 생태 연구에 적합하다[7].

NGS 기법을 활용한 미생물 군집 연구에서, 어떤 시퀀싱 장비를 사용할 것인지에 따라, 실험 과정 중에 활용하는 프라이머(primer)가 달라진다. 예를 들어, 기존의 Roche 454 장비를 이용한 파이로시퀀싱 기술을 적용하려고 하면, 16S rRNA 유전자 변이부위 V1-V3 부분을 증폭하는 27F와 518R 프라이머를 사용한다. 한편 Illumina MiSeq 장비를 이용한다면, 16S rRNA 유전자 부위중 V3–V4 부분을 증폭하는 318F와 806R 프라이머를 사용하고, paired-end sequencing을 통해 forward 와 reverse 쪽의 300 bp 길이의 염기서열 한 쌍을 하나로 합쳐서 400 bp 이상의 염기서열을 생산하여 분석하게 된다. 최근에는 기존의 NGS 장비보다 매우 긴 염기서열을 해독할 수 있는 PacBio 장비가 다양하게 활용되고 있어, 16S rRNA 유전자의 일부가 아닌 전체(full-length) 영역을 해독할 수 있게 되어 미생물 군집 조성의 해상도를 이전 기술들 보다 높일 수 있게 되었다[8].

NGS 기법의 발달로 대용량의 염기서열을 쉽게 획득할 수 있게 되면서, 데이터를 분석하여 의미 있는 정보로 해석하는 생물정보학(bioinformatics) 분석 과정이 더욱 중요해졌다. 이에 따라 생물정보학을 기반으로 하는 많은 분석 프로그램들과 분석 플랫폼들이 개발되었는데, 미생물 군집 분석에 널리 사용하는 프로그램으로는 QIIME, MOTHUR, RDP, EzBioCloud 등이 있다. 16S rRNA 에 기반 한 미생물 군집분석은 에러 필터링( filtering), 정렬(alignment), 분류(taxonomic assignment)를 처리한 후에 염기서열의 동정작업과 군집다양성 계산(diversity calculation)을 수행한다[9].

미생물 군집조성 분석과 달리, 군집 내에 존재하는 개별 기능유전자를 보기 위해서는 샷건 메타게노믹스(shotgun-metagenomics) 방법을 사용하는데, 기능성 유전자들의 구성을 포함하여 전체 메타게놈 자체를 볼 수 있다는 장점이 있지만, 아직까지는 많은 비용과 시간이 소요되고, 정확한 유전자의 동정이 제한적인 단점이 있다. 이 분석을 위해서는 미생물 군집분석과는 달리 노이즈 필터링(noise filtering), 조립(assembly), 유전자 예측(prediction) 등을 통해 기존 유전자정보의 데이터베이스와 비교하여 군집 내에 존재하는 유전자들의 기능을 정밀하게 분석한다. 이 분석을 위해서는 대용량 염기서열 데이터를 분석 할 수 있는 고성능 서버 시스템이 필요하다. 최근에는 클라우드 시스템이 보급되고 있어서, 대용량의 시퀀스를 보관, 분석할 수 있는 원격의 저장 공간과 고성능 메모리, CPU를 보유하는 서버 시스템을 개인 연구자들에게 제공하고 있다. 메타게노믹스(metagenomics) 분석에서 널리 사용되는 시스템으로는 미국 과학재단에서 운영하는 클라우드시스템인 DIAG(Data Intensive Academic Grid)가 있고, 상업용으로는 클라우드 바이오리눅스(CloudBioLinux)와 아마존(Amazon Elastic Compute Cloud) 등이 있다.

[그림 2. NGS 시퀀싱을 활용한 휴먼 마이크로바이옴 군집분석 모식도]

다. 장내 마이크로바이옴 분석

마이크로바이옴은 인체내에서 여러 부위에 존재하나, 이 중 가장 많고 다양한 종류의 미생물을 보유하고 있는 곳은 위장관이다. 위장관 내에 존재하는 미생물의 무게는 대략 0.5 ~1.5 kg에 이르는 것으로 알려져 있으며, 대략 500 ~ 1000 종의 세균이 서식하고 있다. 인간의 장내 미생물은 태어날 때부터 유전, 식습관, 생활 습관 등에 따라 개인별로 다양한 군집 구조를 갖는다. 이들 미생물 군집이 지니는 유전자 집합체를 장내 마이크로바이옴(gut microbiome)으로 정의한다. 16S rRNA 유전자 분석에 기반한 NGS 분석을 통해 장내 미생물 군집구조를 살펴보면, 장내에는 다양한 박테리아 문(phylum)이 존재하며 가장 많은 것은 Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria, Proteobacteria 등이다. 이들 주요 문(phylum)들은 위장관 부위마다 다른 조성과 농도로 분포한다. 위(stomach) 내용물은 1g 당 103~104 정도로 가장 적게 존재하는 반면, 대장(large intestine)에서는 1g 당 1011 정도로 가장 많은 미생물이 존재한다[10].

최근에는 장내 미생물 군집의 구조-기능 간의 관계를 이해하는데 유용한 개념 중의 하나로, '장 유형(enterotype)’이 제안되었다. 2011년에 미국 펜실베니아대학 연구진은 연구에 참여한 98명의 건강한 성인을 대상으로 장내미생물 군집을 분석하여, 개인의 장내미생물 유형을 각각 Bacteroides, Prevotella, Ruminococcus 우점형으로 구분된 연구결과를 ‘사이언스’에 발표하였다[11]. 발표에 따르면, 뚜렷한 세 개의 장유형이 기존의 모든 연구에서 명확하게 구분된 것은 아니나, 식습관이 장내미생물 유형과 높은 연관성이 있음을 보였다. 가령 Bacteroides 유형은 단백질과 동물성 포화지방의 섭취와 관련이 있고, Prevotella 유형은 탄수화물과 당류의 섭취 증가와 관련이 있다고 결론지었다. 또한 일시적으로 음식물의 섭취를 변경한 결과, 장내미생물 유형도 일시적으로 변화되는 것을 관찰하였다. 이런 장내미생물 분포에 따른 장 유형의 구분은 맞춤형 질병치료나 건강증진에 매우 유용할 것으로 예상된다. 그러나, 장내 환경은 음식물 섭취뿐만 아니라, 생활방식, 위생상태, 약물복용 등 외부적 요인에 따라서 변화되는 역동적인 환경이므로, 장내미생물의 복잡한 기능을 이해하기 위해서는 마이크로바이옴의 구조적 특성에 관한 깊이있는 연구가 계속될 필요가 있다.

일반적으로 인체의 장내미생물은 매우 안정적이지만 거주환경과 섭취음식의 변화는 장내미생물을 급격히 달라지게 하는 것으로 나타났다[12]. 아프리카나 남미 지역의 전통 원주민들을 대상으로 연구한 결과에 따르면, 현대인들과는 전혀 다른 생활양식과 섭취음식의 차이는 장내미생물의 구조도 달라지게 하였다. 원시 수렵채취인들과 유사한 생활방식을 고집하는 부족민들은 현대인보다도 훨씬 더 다양한 장내미생물을 지니고 있는데, 이것은 이들이 열 배나 많은 섬유소 음식을 섭취하기 때문이다[13]. 실험동물을 이용한 연구에서도 유사한 결과를 보였다. 미국 스탠포드 연구진은 섬유소가 적은 먹이를 실험쥐에서 장내미생물 다양성이 줄어들었고, 일정 세대를 반복하면 감소된 다양성이 원래 상태로 회복되지 않는 것을 확인하였다[14]. 이러한 연구 결과들은 현대인들의 장 질환이 장내미생물 다양성과 관련되어 있으며, 치료에 있어서도 장내미생물을 고려한 새로운 접근법이 필요함을 시사한다.

라. 장내 마이크로바이옴 역할

오래전부터 장내 마이크로바이옴이 신체 대사활동에 중요한 역할을 할 것으로 예측은 하였지만, 인체 건강에 필수적 요소임을 본격적으로 인식하기 시작한 것은 1990년대 이후이다. 특히 NGS를 통한 마이크로바이옴 연구가 활발해진 2000년 이후 많은 연구를 통해서, 마이크로바이옴은 체내에서 영양분 흡수, 약물대사 조절, 면역체계 조절, 뇌/행동 발달 조절 및 감염성 질환 예방 등에 중요한 역할을 하는 것이 증명되었다. 장내에 존재하는 마이크로바이옴은 인간유전자의 150배 이상 많은 유전자를 보유하고 있으며, 인체가 만들 수 없는 광범위한 효소들을 생산한다. 이러한 사실은 장내미생물이 인체가 분해할 수 없는 영양소를 흡수할 수 있도록 도와주는 것을 의미한다. 특히 식물성 다당류나 섬유소의 대부분은 소장에서도 흡수되지 않고 대장까지 그대로 전달되어 대장에 서식하는 미생물들에 의해서 분해된다. 결국 장내 미생물에 의해서 더 많은 에너지를 얻게 되는 셈이다. 미국 워싱턴 대학 연구진은 무균적으로 생산, 사육되는 실험쥐가 일반 환경에서 사육된 쥐에 비해서 30% 가량 더 많은 음식을 섭취하지만, 체중은 덜 나가는 것을 밝힌 바 있다[15].

장내미생물은 복잡한 탄수화물이나 섬유소의 분해, 흡수뿐만 아니라, 장내에서 acetate, propionate, butyrate와 같은 짧은 사슬 지방산(SCFA, Short-chain fatty acids)도 생산한다. 이 지방 대사물들은 면역 시스템 조절, 비타민 생성, 병원균으로부터 장 점막 보호 등 매우 중요한 역할을 한다[16]. 뿐만 아니라, 장내미생물은 위장관-뇌 축(brain-gut axis)이라 불리는 상호작용을 통해 인체의 뇌와 감정, 행동에도 영향을 준다. 실제로 무균쥐들은 일반쥐와 달리 기억력이 낮고, 위험에 대한 자각이 적은 것으로 밝혀졌다. 아직도 인체내에서 장내미생물과 두뇌와의 상호 관계는 풀어야 할 숙제가 많다. 인체가 섭취한 약물의 대사과정에도 장내미생물은 중요한 역할을 한다. 다양한 대사작용과 효소작용을 바탕으로 체내에 유입된 약물이나 발암물질을 분해하거나 변형시킨다. 장내미생물에 의한 탈수산화, 탈카르복실화, 탈알킬화 그리고 탈아미노화 반응과 같은 대사작용 등이 논문을 통해 보고된 바 있고, 옥살산(oxalate)의 대사에 영향을 끼치거나, 지방대사 과정에서 사용되는 담즙산의 생성과정에도 관여하는 것으로 확인되었다[17]. 이러한 영향은 항암제나 심혈관제와 같은 많은 약물의 대사작용이 장내미생물에 의해서 활성화 또는 불활성화 될 수 있음을 제시한다. 즉, 같은 약물이라도 장내미생물 차이에 의해 환자들 간에 서로 다른 반응을 일으킬 수 있고, 복용량도 달라질 수 있음을 의미한다[18].

장내미생물은 장내 상피 세포에 서식하며 병원균의 감염을 차단하는 기능도 함께 수행한다. 특정 미생물들은 박테리오신과 같은 항생물질을 생성함으로써 외부에서 침입한 병원균을 억제하기도 한다. 또한 정상적인 마이크로바이옴은 장내 점막 면역계의 발달과 성숙에 필수 요소로서, 특정 미생물군은 면역 세포의 분화와 활성화를 유도하여, 면역관용(immune tolerance)과 면역자극(immune stimulation) 간의 균형을 조절한다. 항체나 면역세포가 미생물의 기능과 개체 수를 조절하기도 하며, 반대로 장내미생물이 비장이나 흉선과 같은 림프계의 발달에 중요한 역할을 하여 면역세포의 기능에도 영향을 준다. 실제로 신생아 시기에 장내에 마이크로바이옴이 제대로 조성되지 않으면 면역관용이 형성되지 않아 알레르기질환이 발생할 가능성이 높다는 것이 이미 오래전에 알려진 바 있다[19].

마. 장내 마이크로바이옴과 질병

장내 마이크로바이옴은 사람마다 조성이 다르지만, 한 개인에서는 장내미생물의 분포가 균형을 이루며 안정적인 군집을 유지하고 있다. 그러나, 외부적 요인들에 의해 장내 마이크로바이옴의 균형이 파괴되면 신체 내에서 질환을 발생시킨다. 예를 들면, 항생제의 장기 복용은 장내미생물 균형을 파괴하고, Clostridium difficile과 같은 특정 병원균의 과다 성장을 유도하여 염증반응을 증가시킨다. 마이크로바이옴의 불균형이 심해지면 장내 방어벽 기능이 약해지고, 장관 점막이 손상된다. 결국, 장관 내에 존재하던 병원균과 독소, 항원 등이 혈류로 유입되어 면역체계를 자극함으로써, 감염성 질환이나 자가면역질환 등을 초래한다.

장내 마이크로바이옴은 또한 비만, 심혈관 질환, 제2형 당뇨와도 깊은 관련성을 가지고 있다. 장내미생물 군집조성은 숙주의 체중이 변함에 따라 달라진다. 비만쥐는 정상쥐에 비해 Bacteroidetes의 비율이 작고 Firmicutes는 높은 비율로 존재한다. 정상쥐에게 고지방식이를 통해 비만을 유도하면 장내유형도 비만형으로 변화하며, 무균의 쥐에 비만쥐의 장내 마이크로바이옴을 이식하면 체내 지방이 증가한다. 이와 유사한 변화가 사람의 장내미생물에서도 관찰되었으며, 식이 요법을 통해 체중이 감소했을 때 Bacteroidetes가 증가하는 경향을 보였다[20].

염증성 장질환(inflammatory bowel disease, IBD)은 대장성 크론병(Crohn disease)과 궤양성 대장염(ulcerative colitis)과 같은 만성적인 염증성 질환으로 아직까지 발생 기작이 정확히 밝혀지지 않아 치료가 매우 어렵다. 이 질환은 유전적 요인과 환경적 요인을 비롯하여 마이크로바이옴이 중요 원인 가운데 하나로 추정되고 있다. 염증성 장질환 환자들은 건강인의 장내 마이크로바이옴과 다르며, 미생물 다양성이 낮으며 특정 세균들이 우점하는 것으로 보고되었다. 이에 따라 프로바이오틱스 섭취나 대변이식(fecal transplant)이 장질환의 새로운 치료법으로 주목받고 있다. 하지만, 아직까지도 장질환과 마이크로바이옴과의 상호 관계에서 원인과 결과의 구분이 뚜렷치 않고, 확실한 원인 병원균도 파악되지 않고 있다.

바. Probiotics와 Prebiotics의 활용

프로바이오틱스(probiotics)는 ‘장내 마이크로바이옴의 균형을 유지시켜, 장내 기능을 향상시키는 살아있는 미생물’을 말한다. 20세기 초 러시아의 메치니코프 박사가 처음으로 소개한 이후에, 현재까지는 유산균을 중심으로 연구되어 왔으며, 오늘날 다양한 프로바이오틱 기능성 제품들에서 활용되고 있다. 프로바이오틱 균주들은 주로 Lactobacillus나 Bifidobacterium 속의 유산균들이 대부분이나, E. coli Nissle 1917, Streptococcus thermophilus, Faecalibacterium parausnitzii, Bacillus polyfermenticus 등의 세균과 Saccharomyces boulardii 와 같은 효모도 프로바이오틱 균주의 기능을 하는 것으로 보고되었다. 프로바이오틱 균주들의 대표적인 효능은 염증성 장질환의 완화, 항생제 부작용의 감소, 정장작용, 유당 불내증 증상 완화, 혈중 콜레스테롤 감소 등 각종 대사 질환의 예방 및 치료에 효과적인 것으로 알려져 있다. 이들은 직접적으로 장점막 세포에 부착하여 장벽을 단단하게 하고, 병원균의 침입을 막는다. 또한 박테리오신과 같은 항생물질을 생산하여 유해균을 억제하고, 염증성 사이토카인을 감소시키는 면역반응을 조절하는 기능도 가지고 있다.

프로바이오틱 균주의 활용은 위장관 질환 치료에만 국한되지 않고, 피부개선, 비뇨기 질환, 구강내 치주질환 치료등의 여러 분야로 확장되고 있다. 예를 들어, Bifidobacterium bifidum균주는 유아 습진의 예방과 치료에 사용되고 있고, Lactobacillus rhamnosus GR-1과 L. fermentum RC-14 균주는 여성의 질염 치료에 효과가 있는 것으로 밝혀졌다[22]. 이외에도 Lactobacillus rhamnosus와 L. gasseri, Bifidobacterium lactis 의 균주는 항비만 효과가 있음이 알려졌다[23]. 그러나, 프로바이오틱스의 섭취에 의한 마이크로바이옴의 개선, 인체의 대사체 및 장 점막 면역체계의 개선은 섭취된 프로바이오틱 균주들의 장내 정착이 안정적으로 이루어짐을 전제로 한다. 따라서 프로바이오틱스 제품의 적절한 가공이 필수적이며, 이들을 꾸준히 섭취해야 그 효능을 기대할 수 있다.

프리바이오틱스(prebiotics)는 장내 마이크로바이옴의 조성과 기능을 변화시키는 기능성 식품의 원료이다. 일반적으로 동물에 의해서는 소화되지 않지만, 프로바이오틱스의 성장을 선택적으로 촉진할 수 있는 물질들로, inulin, oligofructose, galactooligosaccharide, lactulose 등이 대표적이다. 이것들은 특히 Bifidobacterium과 Lactobacillus와 같은 유익균의 선택적 성장을 촉진하여 전체 군집 구조를 변화시키고, 숙주의 대사와 면역체계 강화에 기여한다고 알려져 있다. 최근 미국 노스캐롤라이나 대학 연구진은 유당을 흡수, 분해하지 못하는 유당불내증 환자군에 고순도 galactooligosaccharide를 투여하면 장내에서 프로바이오틱스 균주들의 성장이 증가하면서 유당불내증을 완화시킨다는 연구 결과를 발표하였다. 이 연구에 따르면, 섭취후 증가하는 장내미생물은 Bifidobacterium, Faecalibacterium, Lactobacillus인 것으로 밝혀져 프리바이오틱스와 프로바이오틱스의 상호 연관성과 기능성이 밀접한 것으로 확인되었다[24].

최근 NGS 기법의 발달로 유전체 수준에서 장내 마이크로바이옴 분석이 활발해지면서 새로운 기능성 프로바이오틱스와 프리바이오틱스의 발굴이 가속화되고 있다. 기존에 주로 알려진 유산균 이외에도 다양한 혐기 장내미생물(Akkermansia muciniphila, Faecalibacterium prausnitzii, Roseburia intestinalis 등)들의 역할이 주목받고 있어서 향후 인체 질병의 예방과 치료에 광범위하게 활용될 것으로 기대하고 있다.

2. 휴먼 마이크로바이옴 연구동향

가. 국외 연구동향

일반적인 과학분야와 마찬가지로 휴먼 마이크로바이옴 연구도 새로운 기술의 개발과 더불어 발전되어왔다. 휴먼 마이크로바이옴은 개인마다, 신체부위별로 매우 복잡하고, 다양하다. 이러한 복잡성으로 초기에는 배양법 위주의 단순한 연구로 시작되었으나 메타게노믹스의 발전에 따라 휴먼 마이크로바이옴 분야도 급격히 발전하였다. 특히 NGS 기술의 도입으로 본격적인 연구가 진행되었고, 생산되는 데이터의 양도 폭발적으로 증가하였다. 2007년부터 미국과 유럽중심으로 국가주도의 대규모 연구가 시작되었는데, 유럽은 MetaHIT-consortium을 구성하여 주로 장내 마이크로바이옴 연구를 진행한 반면, 미국은 Human Microbiome Project를 구성하여 신체의 다양한 부위에 대해서 연구를 수행하였다. 2012년 이후에는 프랑스, 호주, 일본, 한국 등 개별 국가 차원의 연구들이 시작되었고, 호홉기, 피부, 구강, 생식기 등으로 연구주제도 다양해졌다.

1) 국제 휴먼마이크로바이옴 컨소시움(Internatinoal Human Microbiome Consortium)

2008년 10월에 국가간 협력과 연구자간 연구성과의 공유를 위해서 국제 휴먼 마이크로바이옴 컨소시움(IHMC)을 조직하였다. 최근 2015년까지 대한민국을 포함해서 9개국이 참여하고 있으며, 9회의 정기총회를 개최하였다. 정기적인 회의를 통해 각 프로젝트 연구 내용을 공유하고, 책자와 뉴스레터로 결과물을 전달한다.

2) 미국

가) Human Microbiome Project

2007년 미국 국립보건원(NIH)은 휴먼 마이크로바이옴 프로젝트(HMP)를 수립하여 휴먼 게놈프로젝트(Human Genome Project) 이후 가장 큰 범국가적 차원의 연구단을 구성하였다. 2012년까지 1단계를 완료하였으며, 2013년부터 2016년 현재까지 2단계 연구가 진행중이다. 1단계에서는 대략 1억 7300만 달러(약 1,900억원)의 연구비가 지원되었다. 인체에 존재하는 모든 미생물의 존재를 파악하고, 인체 건강과의 상관성을 설명하는 것을 목표로 하여, 메타게놈을 분석하기 위한 표준화된 파이프라인과 신규분석법을 구축하였다. 2단계는 Integrative HMP (iHMP)라는 프로젝트로 시작되었으며 인체미생물 군집구조를 파악했던 1단계 성과를 바탕으로, 군집내에서 마이크로바이옴이 하는 구체적인 기능을 밝히는 것에 목표를 두었다. 특히 세가지 연구분야(염증성 장질환, 당뇨병, 신생아 마이크로바이옴)에 중점을 두고 있다. 2015년 말 기준으로 총 539편의 논문이 성과로 발표되었는데, 주로 장내 마이크로바이옴의 기능과 비만관련 주제로 발표된 논문이 많았다.

...................(계속)

* 로그인 하셔야 자세한 정보를 모두 보실 수 있습니다.

지식

동향

휴먼마이크로바이옴 연구동향.pdf

휴먼마이크로바이옴 연구동향.pdf

신체 부위에 특이적으로 존재하는 마이크로바이옴 모식도[4]

신체 부위에 특이적으로 존재하는 마이크로바이옴 모식도[4]