BioINpro

(BioIN + Professional) : 전문가의 시각에서 집필한 보고서 제공바이오 창업 활성화를 위한 전문가 제언

- 등록일2017-07-28

- 조회수9031

- 분류종합 > 종합

-

저자/소속

신영근 부교수/충남대학교 약학대학

-

발간일

2017-07-28

-

키워드

#바이오 창업

- 첨부파일

-

차트+

?

차트+ 도움말

최근 들어서 바이오 신약개발에 대한 좋은 뉴스가 나오면서 자연스럽게 바이오 창업에 대한 관심도도 과거 어느 때보다 높으며, 이에 따라 많은 바이오 전공 교수 및 제약회사 연구자들의 바이오 창업에 대한 관심도 어느 때보다 높다고 알려져 있다.

그럼에도 불구하고 막상 창업을 결심하고 실행에 옮기는 사람은 소수 뿐이며, 그 분들 역시 막상 스타트업 회사를 시작하고 나면 연구개발이라는 본연의 업무도 과중한데, 그 외에 자금확보, 인력확보, 세무적인 업무, 투자확보를 위한 IR준비 등 다양한 현실적인 어려움에 의해 좌절하기 시작한다. 이러한 death valley에서 많은 분들이 포기하기도 하는데, 이 단계를 잘 넘기고 series A funding까지 어렵게 받고 나면, 이젠 투자자들과의 투자계약에 따른 마일스톤을 지키기 위해 또다시 힘겨운 싸움을 하게 된다. 궁극적으로 바이오 회사를 창업하고 나서 series A 투자단계 이후를 넘게 되면 이젠 진정한 기술개발을 통한 매출발생 또는 다국적 제약사에 기술이전, 또는 합병, 또는 빠른 시일 내에 IPO를 통해서 진정한 수익창출 모델 또는 exit 모델을 보여줄 수 있어야 한다. 이를 통해 창출된 수익으로 다시 새로운 바이오 회사에 재투자되어 긍정적인 바이오 창업의 선순환 고리가 이루어지게 된다.

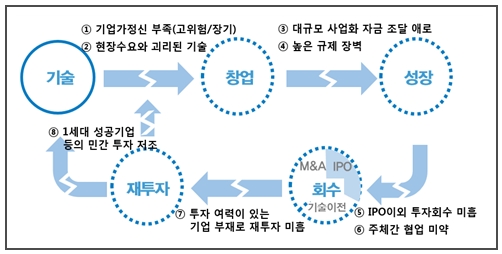

하지만 현재 한국의 바이오 창업 생태계는 위에서 언급한 선순환구조가 아직 확립되어 있지 않은 실정이며, 그 이유로는 아래의 그림과 같이 각 단계별로 다양한 원인이 있는 것으로 사료된다.

<바이오 창업 생태계상의 문제점>

출처 : 바이오창업 활성화 방안 보고서 2017

정부 기관들은 이러한 애로 사항을 잘 알고 있으며, 따라서 각 단계 별 문제점을 해결하기 위해 다양한 R&D 지원 프로그램을 개발하고 있다. 이는 매우 고무적인 소식이며, 이러한 노력은 조만간에 좋은 결과를 내리라 생각한다. 그런데 위와 같은 규제 장벽을 해소하고 투자를 늘이는 등 다양한 행정적인 문제를 각 정부 부처들이 서로 협력하여 바이오 스타트업을 도와 줄 수 있다면, 진정으로 한국에서 바이오 유니콘 기업들이 많이 나올 것인가에 대해서 고민해 볼 필요가 있다.

엄밀히 말하면 바이오 벤처 창업이 되서 회사 법인이 설립되고 나면, 어떠한 모습이 되던 회사는 굴러가기 시작한다. 문제는 창업자와 초기 스타트업 연구자들이 어떻게 회사의 사업모델과 고유한 기업문화를 만들고 그것을 바탕으로 어떻게 회사를 이끌어 나갈 것인가가 다른 어떤 재정적 투자 또는 행정적인 지원보다 더욱 중요하다. 올바른 기업 문화와 사업모델, 건강한 팀웍이 바이오 벤처 회사내에 확립된 기반 위에 앞서 언급한 규제 해소 및 투자 확대 등 행정적인 지원이 따른다면 진정한 바이오 유니콘 회사가 나오지 않을 까 생각한다.

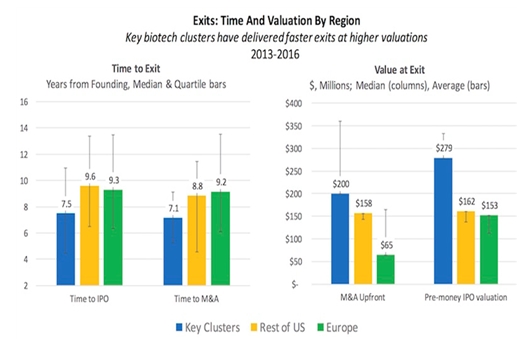

이러한 사업모델 및 고유한 기업문화 측면에서 볼 때 바이오 창업 선순환 생태계가 가장 잘 확립된 지역들을 벤치마킹하는 것 역시 한국형 바이오 벤처 창업 활성화에 많은 도움이 되는 데, 대표적인 지역이 바로 미국 서부 캘리포니아의 사우스 샌프란시스코/실리콘 밸리 바이오클러스터와 동부 캠브리지 지역의 보스톤 바이오 클러스터이다. 이들 두 지역 바이오 벤처의 평균 M/A 또는 IPO까지 걸리는 시간은 7.1~7.5년으로, 미국 다른 지역 및 유럽 국가보다 훨씬 빠르며, exit 시점의 회사 밸류 역시 타 지역에 비해서 월등히 높다 (1).

출처 : 참고문헌 1. LifeSciVC, March 21st, 2017

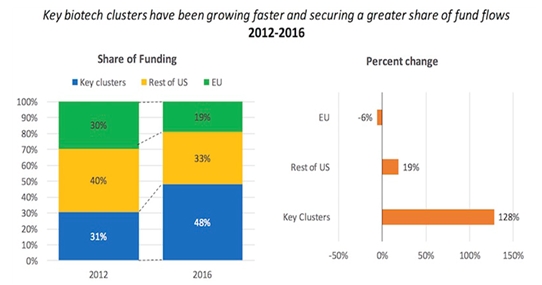

스타트업 바이오 벤처에 투자하는 투자 규모 면에 있어서도 지난 4년간 이 두 지역에 투자된 금액이 미국내 다른 지역 또는 유럽국가의 바이오벤처보다 훨씬 규모가 크며 계속 성장하고 있는 추세이다.

출처 : 참고문헌 1. LifeSciVC, March 21st, 2017

이러한 사실은 이들 두 지역의 독특한 바이오 벤처 문화와 연구개발 트렌드가 있음을 의미하며, 이러한 독특한 문화와 연구개발 트렌드를 잘 이해하여 독자적인 한국형 문화로 발전시키는 것이 한국형 바이오 벤처 창업을 활성화 시킬 수 있는 좋은 길이 아닌가 생각한다.

본고에서는 사우스 샌프란시스코/실리콘밸리 지역의 바이오텍에서 오랫동안 근무하면서 만나본 다양한 실리콘밸리 지역 IT / BT 분야 기초 연구자, 임상개발자, 다양한 US FDA 심사관 및 벤처 캐피털 투자자들과 오랜 교류를 통해서 느낀 그들 고유한 기업문화와 연구개발 트렌드를 소개하고, 이를 통해서 한국에서 바이오 벤처 창업을 희망하시는 분들에게 조금이나마 도움이 되기를 바라는 마음에서 제언하고자 한다.

첫째, 바이오 시장의 트렌드를 읽고, 이해하고, 선점하는 신약개발 모델이 필요하다.

일반적으로 하나의 글로벌 신약을 처음부터 끝까지 개발 하는 데는 평균적으로 최소한 1조원 이상의 비용과 12~15년 정도의 기간이 걸린다고 알려져 있다. 초기 바이오벤처는 태생적인 구조상 early stage research 또는 early stage development에 강하다. 따라서 작은 바이오벤처가 early stage drug discovery부터 phase III 이후 및 허가 및 GMP 생산, 판매까지 전 분야를 맡을 수가 없으며, 적절한 시점에 좋은 파트너를 찾아서 기술이전 등을 모색하여야 한다. 당연히 오랜 기간동안 투자를 해주는 VC도 없으며, 이는 미국 실리콘밸리도 마찬가지다. 따라서 바이오 벤처 투자회사들의 투자 패턴 및 다국적 제약사들의 관심도 및 트렌드를 잘 이해하고 미리 선점하는 기술 또는 IP를 확보하는 것이 궁극적으로 그 물질을 글로벌 신약으로 개발하는데 도움이 될 것이다.

즉, 내가 가장 잘하는 것을 만들어서 파는 것이 아니라 앞으로 시장에서 절실히 요구될 것을 예측한 후, 창업할 때 이것을 고려하여 IP를 확보한 후 마켓에 가지고 나가는 모델을 사업 모델로 잡기를 제언 드린다.

둘째, 어느 단계의 어떠한 신약후보물질이든 간에 임상 2상에서의 성공율을 적절히 예측할 수 있는 모델링 시스템을 갖추는 것이 필요하다.

바이오 벤처의 속성상 개발 중인 후보물질을 끝까지 개발할 것이 아니라면, 반대로 살 사람의 입장을 생각해야 한다. 기술이전 받을 제약사가 기술이전 후에 임상 1상부터 개발하기 시작한다면, 당연히 그 회사의 관점은 철저히 해당 물질이 과연 임상에서 기대했던 용량에서 최대한 약효가 나오는지, 그리고 그 용량에서 부작용은 충분히 감수할 만한지, safety margin은 얼마나 높은지 등을 예측 하고 싶어 한다 (물론 in vitro potency, target selectivity, solubility, permeability, ADME properties, pharmacokinetics in several species, in vitro/in vivo toxicity profile, pharmacology study 등등 개별 연구가 중요하지 않다는 말이 아니다. 사실 이 모든 값들이 중요하지만, 더욱 더 중요한 것은 이 값들을 모두 종합해서 한 두마디로 표현한 다면 딱 두 가지 사항, 즉 이 물질을 가지고 임상 수행한다면 어느 용량에서 약효가 나올 것으로 예측되며, 어느 용량에서 독성이 나올 것인지 (그로 인해 safety margin은 얼마인지)로 압축될 수 있다는 뜻이다).

...................(계속)

* 로그인 하셔야 자세한 정보를 모두 보실 수 있습니다.

-

이전글

- 바이오 인큐베이터 동향

-

다음글

- 바이오벤처기업 IPO 동향

바이오 창업 활성화를 위한 전문가 제언.pdf

바이오 창업 활성화를 위한 전문가 제언.pdf

바이오 창업 생태계상의 문제점

바이오 창업 생태계상의 문제점