BioINpro

(BioIN + Professional) : 전문가의 시각에서 집필한 보고서 제공치매 진단연구

- 등록일2017-08-29

- 조회수10648

- 분류레드바이오 > 의료서비스기술, 레드바이오 > 보건・간호기술

-

저자/소속

김영수 교수/연세대학교 융합과학공학부 약학대학

-

발간일

2017-08-29

-

키워드

#치매

- 첨부파일

-

차트+

?

차트+ 도움말

1. 배경

가. 배경

일상 생활을 방해하는 수준의 인지기능 및 기억력 상실을 흔히 치매라고 한다. 치매는 알츠하이머병, 전두측두엽 치매 및혈관성 치매 등 70가지 이상의 다양한 병이 원인이 되어 발생하며, 그 원인에 따라 증상과 예후 방법이 천차만별이고 그 중 약 10~15%만 완치가 가능하다. 치매의 60~80%를 차지하는 알츠하이머병은 시간에 따라 점진적으로 기억력, 사고력 및 행동상의 문제를 야기하는 가장 흔한 퇴행성 뇌질환이다. ‘퇴행성’이라는 단어가 말해 주 듯 알츠하이머병은 시간에 따라 그 증상이 점점 악화된다. 알츠하이머병의 무서운 점은 치매 증상에 그치지 않는다. 뇌 세포가 점점 사멸되는 증상은 처음에는 기억력을 망가트리지만 차츰차츰 뇌의 다른 부위에서도 발생하여 운동능력 저하 등을 야기하며 일반적으로 발병 10년 안에 환자는 합병증으로 사망하게 된다. 미국 알츠하이머병 학회의 보고에 의하면 암, 심장병 등 현대인의 10 대 사망 원인 질병 중 유일하게 알츠하이머병만 아직까지 예방, 진단 및 치료가 되지 않아 2000년 이후 꾸준히 사망율이 증가하고 있다.

유병율이 눈에 띄게 증가하기 시작하는 50~60대에서 알츠하이머병 환자는 지속적이고 점진적인 인지력 및 기억력 저하가 보이기 시작하고 70~80대에 이르러서는 주의력, 공간시각 인지능력 및 언어 구사 능력이 떨어진다. 증상이 심한 단계에 이르게 되면, 뇌 전체에서 지속적인 뇌세포 사멸이 일어나게 되어 단순한 치매증상을 넘어 일상 생활이 불가능해진다. 환자에 따라 증상에 차이는 있으나 대부분의 인지 기능을 잃어버리고 인성/감정 장애 등 정신 질환의 증세가 동반되는 경우가 많다. 언어구사는 단순하고 짧은 한두 단어로 구성된 문장으로 표현하게 되고, 결국에는 음식을 씹거나 삼키는 기능도 저하되어 식사에도 큰 지장이 생기게 된다. 결국 대부분의 알츠하이머병 환자는 질식, 감염 및 영양실조에 시달리고 합병증으로 사망하게 된다. 다른 고령화 질환에 비하여 알츠하이머병이 많은 주목을 받는 이유는 높은 유병율과 환자 수 이외에도 병의 특이성 때문이다. 알츠하이머병으로 대표되는 대부분의 치매질환은 환자가 사망에 이르기까지의 약 10여 년의 투병 생활의 고통을 가족들이 함께 겪게 된다. 알츠하이머병을 연구하는 사람들은 흔히 환자는 자신이 아프다는 것 조차 모르기 때문에 오히려 가족들이 더 괴로울 수 있다고 말한다. 모르는게 약이라 했던가 치매 증상이 악화 될수록 어제와 오늘 자신의 아픈 모습을 기억하지 못하는 환자와 달리 가족을 알아보지도 못하는 환자 옆에서 장기간 병수발을 들며 지켜보고 견뎌내야 하는 가족들은 매우 고통스러울 수 밖에 없다.

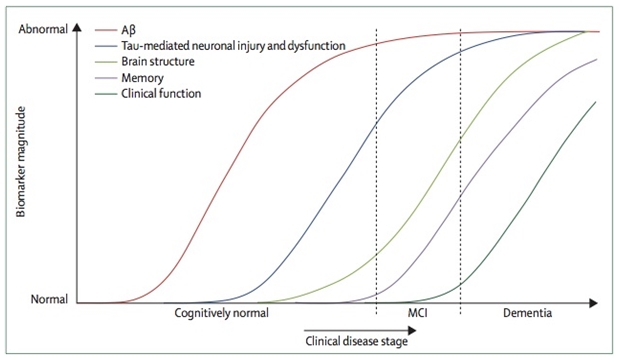

[그림 1. 알츠하이머병 진행에 따른 바이오마커 및 증상발현의 관계]

출처 : Jack, C. R. et al. (2013). Tracking pathophysiological processes in Alzheimer's disease: an updated hypothetical model of dynamic biomarkers. Lancet Neurology, 12(2), 207–216.)

2004년 임상 승인이 허가된 인지 기능 개선용 대증적 약물인 Memantine 이후, 알츠하이머병 신약 후보물질은 지난 13년간 임상 승인을 받지 못하고 있다. 임상 시험 단계에 진입했던 약물의 대부분은 Memantine과는 다른 기전의 근원적 치료 약물(disease-modifying drug)이다. 지속적인 임상 승인 실패로 인해 학계와 산업계에서는 알츠하이머병을 약물로 다스리기 위해서는 초기(early stage) 또는 증상이 나타나기 전인 전조(prodromal) 단계에서 투약을 시작해야 한다는 의견을 내고 있으며, 실질적으로 전조/초기 단계 환자 대상의 임상 연구가 활발히 진행 중이다. 알츠하이머병의 주요 단백질 바이오마커 발현과 뇌세포 파괴 진행이 인지기능저하에 앞서 나타나는데 빠르게는 15년 전부터 시작되는 것으로 최근 임상연구를 통해 알려져 있다. 때문에 알츠하이머병을 치료하려면 현재 환자를 구분하는 주요인자인 인지기능저하 즉, 치매증상보다 훨씬 앞선 시기부터 치료제 투약을 시작해야 알츠하이머병을 멈추거나 다스릴 수 있다. 이와 같은 신약 개발 연구가 가능하려면 객관적인 정보를 기반으로 알츠하이머병을 조기 진단하여 임상 시험에 참여하는 환자를 선별할 수 있는 진단법이 필요하다. 더 나아가, 예방 또는 조기치료제가 실질적으로 임상적 혜택을 제공하기 위해서는 전조단계에 있는 알츠하이머병 환자군 또는 위험군을 간단한 검사로 가려낼 수 있는 조기 진단법의 개발이 절실히 필요하다.

나. 바이오마커

2004년 개봉한 정우성, 손예진 주연의 영화 ‘내 머리 속의 지우개’는 젊은 나이에 알츠하이머병에 걸린 주인공 여성이 남편의 얼굴을 바라보며 태연하게 헤어진 전 남자친구의 이름을 부르는 모습을 통해 알츠하이머병의 단편적인 증상을 잘 보여주고 있다. 하지만 정말로 이 영화에서 주목할 점은 제작진의 훌륭하고 과학적인 네이밍 센스라 할 수 있다. ‘내 머리 속의 지우개’라는 영화 제목은 단순히 주인공이 기억을 지우개로 지우듯 잃어버리는 병에 걸렸기 때문 뿐만이 아니다. 극 초반 의사가 “머리속에 이상 단백질이 축적되고 있어. 이것이 뇌세포를…”이라며 병리학적 소견을 통해주인공에게 알츠하이머병을 진단하는 장면이 나온다. 여기서 잠깐 언급된 ‘이상 단백질’이 바로 뇌세포를 지워서 기억을 파괴하는 ‘내 머리 속의 지우개’ 베타아밀로이드(beta-amyloid) 인 것이다.

베타아밀로이드는 1902년 독일인 의사 Alois Alzheimer가 기억력 장애와 편집증적 망상 증상을 나타낸 51세 환자의 병리학적 부검 결과, 뇌조직에서 발견한 이상 단백질이다. 베타아밀로이드는 일반인도 지니고 있지만 알츠하이머병 환자의 경우 특이하게 신경세포 바깥쪽에 베타아밀로이드 집적물(deposit)이 발견되고 있으며, 이는 주로 베타아밀로이드가 서로 달라붙어 형성되는 머리카락 구조의 피브릴 (fibril) 형태인 것으로 알려져 있다. 알츠하이머병환자의 뇌에서만 특이적으로 발견되는 베타아밀로이드는 단백질 분해효소(secretase)에 의해 대사되어 나타나는 펩타이드로, 질병의 진행에 따라 monomer, oligomer, proto-fibril및 fibril 과 같이 특이한 복합구조를 띄게 되며 그 중 동적 변형이 활발한 oligomer와 proto-fibril이 뇌세포를 파괴하는 주 원인으로 알려져 있다. 현재까지 상대적으로 안정한 구조를 띄는 fibril에 대한 연구가 진행되어 왔으며, 결과적으로 질병의 주원인인 oligomer에 대한 연구가 최근에서야 활발히 진행되고 있어 알츠하이머병 치료제 및 조기 진단제 개발이 제한되고 아직까지 임상허가 승인된 약물이 아직 없다. 신경의학 저널인 Lancet Neurology에 보고된 임상 연구 결과에 의하면 베타아밀로이드가 알츠하이머병의 발병 시기보다 20여년 앞서 뇌에 축적되기 시작한다고 알려져 있어 베타아밀로이드를 사용한 질환의 조기 진단이 가능함을 시사하고 있다. 그러나 일반인과 달리 알츠하이머 환자의 뇌에서만 특이적으로 베타아밀로이드가 생성되는 원인과 장기간 생성되던 베타아밀로이드가 고령연령대에서 급진적으로 독성을 나타내는 원인은 아직 밝혀지지 않고 있다.

현재 환자 사망 이전에 알츠하이머병을 확진할 수 있는 임상허가를 거친 진단 방법은 없다. 알츠하이머병이 의심되어 병원을 찾은 환자는 다음과 같은 검사를 거치게 된다. 체액을 통한 가족 동반 문진, 유전자 검사, 간이 정신상태 검사(MMSE) 및 자기공명단층활영법(MRI), 혈당 검사를 통하여 비교적 손쉽게 진단을 내릴 수 있는 당뇨병에 비하여 알츠하이머병은 질환 특이적 바이오마커를 검출할 수 있는 임상 진단법이 아직 없다. 전 세계적으로 가장 널리 사용되는 NINCDS-ADRDA 기준에 의하면 알츠하이머병의 확진은 현재 부검을 통해서만 가능하기 때문에 환자가 찾아오면 다른 치매성 뇌질환들과 동일한 검사 과정을 거쳐 가능성을 타진하는 방향으로 진단이 이루어지고 있다. MRI를 사용한 뇌영상으로 학습/기억을 관장하는 대뇌(cerebrum)와 해마(hippocampus)의 부피 변화를 측정하여 알츠하이머병을 예측하는 방법이 있으나 다른 뇌질환에서도 동일한 변화가 나타날 수 있어 정확도는 80~90% 라고 한다. 뇌기능을 분석하는 fMRI를 사용하여 인지기능 관련 자극을 주었을 때 대뇌와 해마의 기능이 얼마나 활발한지를 측정하여 진단에 활용하는 방법도 연구 중이나 MRI와 마찬가지로 조직학적으로 베타아밀로이드 집적체가 확인되지는 않아 확진용으로는 사용이 어렵다.

2. 최근 연구동향

가. 뇌영상 진단

알츠하이머병의 확진 방법으로 가장 각광 받고 있는 기술은 방사성동위 원소를 사용하는 PET(Positron Emission Tomography) 영상법이다. 환자 뇌 조직에 자리 잡고 있는 베타아밀로이드 집적체를 표지할 수 있는 방사성 동위 원소 약물을 몸에 주입하여 뇌 영상 촬영을 하여 베타아밀로이드의 유무 뿐만이 아니라 농도까지 측정할 수 있는 매우 유용한 기술이다. 아직까지 연구용 이외에는 임상허가 받은 약물은 없으나 미국 피츠버그 대학의 Bill Klunk 교수와 Chet Mathis 교수가 2004년 공동으로 발굴한 Pittsburgh Compound B (PIB)를 시작으로 전 세계에서 PET 영상용조영제 개발이 한창 진행 중이며, 2017년 현재 다수의 영상용 조영제가 임상 진단 목적으로 승인을 받았다. 2012년 베타아밀로이드 영상용 조영제 Amyvid(florbetapir)가 미국 FDA에서 임상 승인을 받았고 뒤이어 Vizamyl(flutametamol, 2013년), Neuraceq(florbetaben, 2014년)이 베타아밀로이드 플라크를 환자의 뇌에서 표적 영상하여 알츠하이머병의 진단에 사용할 수 있도록 승인이 되었다. 다만, 뇌 속에 베타아밀로이드 플라크를 가지고 있으나 인지기능저하 등 알츠하이머병의 대표적인 증상이 발생하지 않는다는 연구결과가 발표되면서 단순히 베타아밀로이드 플라크 뿐만이 아니라 타우(tau) 탱글(tangle)도 뇌에서 같이 표적 영상해야 제대로 알츠하이머병을 진단할 수 있다는 의견이 제시 되며 최근들어 타우 탱글 영상용 조영제도 꾸준히 개발되고 있다. T807, THK-5117 및 PBB3가 국제적으로 가장 많이 쓰이고 있는 타우 탱글 영상용 조영제 이며, 최근 국제학회에서 발표되는 연구용 영상 결과는 T807을 가장 많이 사용하는 것으로 보인다. 국내에서는 방사성 조영제 전문 기업인 퓨처켐(FutureChem)이 이 분야에서 가장 앞서 있다. PET 영상은 반감기가 짧은 C-11 및 F-18과 같은 방사성 동위 원소를 몸 속의 바이오마커를 표지할 수 있는 화합물에 붙여 사용해야하기 때문에 방사성동위 원소를 제작할 수 있는 Cyclotron과 인체에 해가 없이 약물을 합성할 수 있는 특수 합성/정제 시설을 갖추고 있는 의료 시설에서만 촬영이 가능하고 6개월에 1회 촬영 권고라는 제한사항이 있으나 환자를 부검하기 전에 알츠하이머병의 확진이 가능한 진단법이라는 큰 장점이 있다.

나. 뇌척수액 진단

아직 임상 진단용으로 허가를 받지는 않았지만 방사성동위원소를 쓰지 않아도 되는 장점 덕분에 뇌척수액에서 베타아밀로이드와 타우를 측정하는 연구용 진단도 전 세계적으로 널리 쓰이고 있다. 알츠하이머병이 진행되면서 베타아밀로이드의 한 종류인 Aβ(1-42) 펩타이드의 농도가 감소하고 tau 단백질의 농도가 증가하는 것으로 알려져 있다. 이 두 종의 바이오마커를 뇌척수액에서 측정할 수 있는 ELISA(enzyme-linked immunosorbent assay) 측정 키트 또는 장비가 다수 개발되어있다. 또한, 뇌척수액에서 관찰되는 베타아밀로이드와 타우는 플라크 또는 탱글과 같이 덩치가 큰 불용성(insoluble) 응집체 상태가 아닌 상대적으로 작은 크기의 용해성(soluble) 상태이기 때문에 병리학적으로 뇌 영상에 비해 앞선 단계에서 진단이 가능할 것으로 보인다. 즉, 조기진단이나 예측에 조금 더 가까운 진단법으로 볼 수 있다. 다만, 허리뼈 사이에 기다란 주사바늘을 꼽아서 뇌척수액을 추출하는 요추천자를 시행해야한다는 단점이 있다. Invitrogen, Fujirebio, Luminex 등의 외국회사에서 관련 키트나 측정기기를 판매하고 있다.

다. 혈액 진단

발생 시기 이전에 질환을 객관적으로 조기 진단하는 방법 중 하나는 우리가 건강검진에서 쉽게 접할 수 있는 혈액을 사용하는 것이다. 혈액 진단 기술을 바탕으로 알츠하이머병의 조기 진단이 가능해 진다면, 채취가 비교적 용이하고 비 침습적인 혈액시험으로 빠르고 정확하게 진단을 할수 있게 되고 약물 치료 반응의 모니터링이 용이하여 환자 치료 또한 효과적으로 사용할 수 있게 된다. 알츠하이머병의 경우 베타아밀로이드 단백질이 환자의 경우 뇌 뿐만이 아니라 혈중 농도에도 일반인에 비하여 큰 변화가 나타나는 것으로 알려져 있다. 미국 캘리포니아 주립대학 샌프란시스코대의 Yaffe 교수 연구팀이 2012년 미국 의학회지(JAMA. 2011;305(3):261-266)에 발표한 혈중 베타아밀로이드 농도의 변화와 환자의 인지 기능 저하 정도 간의 연관성 연구 결과는 베타아밀로이드를 사용한 알츠하이머병 혈액 진단의가능성을 강하게 뒷받침 하고 있다. Araclon(스페인), magQu(대만), NIH(미국), 알피니언메디칼시스템(한국), 한국과학기술연구원(한국), 피플바이오(한국), 메디프론(한국), 서울대학교(한국), 연세대학교(한국), 경희대학교(한국)이 관련 분야 연구를 활발히 진행하고 있다. 혈액 임상 진단이 상용화되기 위하여 넘어야할 산은 변동이 심하고 농도가 낮은 혈중 베타아밀로이드를 안정적으로 정량 검출 할 수 있는 기술이다. 혈액 기반 진단법은 비 침습적이고 샘플 채취가 간단한 검사로 일반건강검진 등을 통해 조기진단 또는 예측이 가능하다는 장점이 있다.

...................(계속)

* 로그인 하셔야 자세한 정보를 모두 보실 수 있습니다.

-

이전글

- 치매 치료제 개발 연구동향

-

다음글

- 바이오 인큐베이터 동향

지식

치매 진단 연구.pdf

치매 진단 연구.pdf

알츠하이머병 진행에 따른 바이오마커 및 증상발현의 관계

알츠하이머병 진행에 따른 바이오마커 및 증상발현의 관계