부처연구성과

암세포에 맞서 싸우는 면역세포의 탈진을 막아라

- 등록일2020-03-20

- 조회수4937

-

성과명

암세포에 맞서 싸우는 면역세포의 탈진을 막아라

-

연구자명

이인석, 하성준, 김경수, 박세연

-

연구기관

연세대

-

사업명

중견연구지원사업, 바이오의료기술개발사업

-

지원기관

과학기술정보통신부

-

보도자료발간일

2020-03-12

- 원문링크

-

키워드

#암세포 #면역세포

- 첨부파일

핵심내용

암세포에 맞서 싸우는 면역세포의 탈진을 막아라

면역세포 탈진유도인자 TOX와 면역관문억제제와의 역(逆)상관관계 확인

암세포 눈속임 막는 면역관문억제제에 대한 환자별 반응예측에 활용 기대

□ 바이러스, 세균에 감염된 세포나 종양세포를 식별하여 자살로 이끄는 백혈구의 일종인 T세포.

ㅇ 비정상 세포에 대한 T세포의 공격력을 점점 잃게 만드는 탈진(exhaustion)유도인자의 농도로 면역항암치료에 대한 환자별 반응을 예측할 수 있다는 연구결과가 나왔다.

□ 종양세포는 T세포의 눈을 속이기 위해 거짓 신분증, 즉 면역회피물질(PD-L1)을 제시하는 데, 면역관문억제제(anti-PD-1)는 이를 막는다.

ㅇ 우리 몸의 면역을 이용하기에 부작용이 적은 면역관문억제제는 2011년 FDA 승인 이후 폐암, 두경부암 등의 치료에 사용되며

ㅇ 반응하는 환자에게는 효과를 보이지만, 안타깝게도 30% 이하의 환자들만 반응했

다.

□ 때문에 환자별 면역관문억제제에 대한 반응을 예측, 보다 적합한 치료를 보다 적기에 제공하기 위한 동반진단법이 필요한 실정에서 관련 연구결과가 소개됐다.

ㅇ 한국연구재단(이사장 노정혜)은 이인석·하상준 교수(연세대) 연구팀이 T세포 탈진을 유도하는 단백질 TOX를 도출, 암 조직 내 TOX 농도가 높을수록 면역관문억제제 효능이 저해되는 것을 확인했다고 밝혔다.

□ 연구팀은 단일세포유전체 분석을 통해 암 조직 내 여러 세포 중 T세포(CD8+ T cell)만의 정보를 선별하여 탈진정도에 따른 차이를 통계적으로 분석, T세포 탈진유도에 관여하는 단백질 TOX를 도출하였다.

□ 실제 폐암 및 두경부암 환자의 임상시료에서 TOX 농도가 T세포 탈진정도와 매우 유의미한 관련성을 보이는 것을 확인했다.

ㅇ 간섭RNA로 TOX 생성을 억제하자 세포탈진을 일으키는 면역회피물질(PD-1, TIM-3, CTLA-4 등) 생성은 줄고 정상적인 T세포에서 분비되는 사이토카인 생성은 늘어 이 같은 관련성을 뒷받침 했다.

□ 나아가 면역관문억제제 치료를 받은 피부암 및 폐암 환자 조직의 전사체 정보를 분석, T세포의 TOX 농도가 각각 암환자 생존률 및 면역관문억제제에 대한 반응률과 역(逆)상관관계임을 확인하였다.

ㅇ 환자의 생검시료를 이용, TOX 농도로 면역관문억제제에 대한 반응이나 예후를 예측할 실마리가 될 것으로 기대된다.

□ 바이러스에 만성적으로 감염된 생쥐모델에서 제 구실을 못하는 T세포가 관찰되는 등 T세포의 탈진은 감염이나 암에서 회복하는 과정에서 중요한 영향을 미치는 변수다. 하지만 T세포 탈진이 어떤 환경에서 어떻게 일어나는지 기전은 잘 알려지지 않았다.

ㅇ 면역항암치료에 대한 예후예측은 물론 TOX를 억제, T세포 탈진을 막거나 탈진한 세포를 회복, 면역항암 효능을 개선하는데 응용할 수 있을 것으로 기대된다.

□ 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 중견연구지원사업, 바이오의료기술개발사업 지원으로 수행된 이번 연구의 성과는 지놈 메디신(Genome Medicine)에 2월 28일 게재되었다.

상세내용

< 논문명, 저자정보 >

논문명

Single-cell transcriptome analysis reveals TOX as a promoting factor for T cell exhaustion and a predictor for anti-PD-1 responses in human cancer

저 자

이인석 교수(공동 교신저자, 연세대 생명공학과), 하상준 교수(공동 교신저자, 연세대 생화학과), 김경수 박사(공동 제1저자, 연세대 생명공학과), 박세연 박사과정생(공동 제1저자, 연세대 생화학과) 포함 총 12명

< 연구의 주요내용 >

1. 연구의 필요성

ㅇ 면역관문억제제※는 다양한 암 종의 항암치료에서 뛰어난 효과를 보이고 있다. 하지만 아직도 약 30% 이하의 환자들만이 이 치료제에 반응한다는 한계를 가지고 있다.

※ 면역관문억제제(Immune Checkpoint Inhibitor) : 세포독성 T세포의 암세포 공격을 억제하는 신호전달에 관련된 CTLA-4나 PD-1등의 수용체를 다시 억제하여 세포독성 T세포의 암세포 공격을 재활성하는 약제. James Allison 교수와 Tasuku Honjo 교수가 개발하여 2018년도 노벨생리의학상이 수여된 항암치료법으로서 2011년에 미국 FDA 승인을 받은 이후 폐암, 두경부암, 피부암 등 15종 이상의 다양한 암 치료에 사용되고 있음.

ㅇ 현재 면역항암치료 연구의 가장 큰 과제는 치료에 반응하는 환자를 예측하는 바이오마커를 개발하는 것과 반응하지 않는 환자에게 적용할 수 있는 새로운 면역항암치료법을 개발하는 것이다.

ㅇ 효과적인 항암치료의 방향을 결정할 수 있을 뿐만 아니라 보다 많은 환자들이 적절한 면역항암치료를 받을 수 있도록 하여 치료시기를 놓치거나 비용을 낭비하는 경우를 최소화할 수 있기 때문이다.

ㅇ 면역관문억제제는 탈진※된 암 조직 내 세포독성 T세포의 활성화를 통해 작용하는데 이때 심하게 탈진된 T세포는 면역관문억제제에 의해 활성화되지 못한다. 그러므로 암 조직 내 존재하는 세포독성 T세포의 탈진을 억제하는 방법이 필요하다.

※ T세포 탈진(T Cell Exhaustion) : 세포독성 T세포가 암조직 내에서 점차적으로 암세포를 공격하는 능력을 상실해가는 현상으로 탈진 정도가 심한 T세포는 면역관문억제제에 의한 항암치료효과가 없는 것으로 알려짐.

2. 연구내용

ㅇ 세포독성 T세포의 탈진과정을 모델링하기 위해 공공 데이터베이스로부터 흑색종과 폐암의 세포독성 T세포의 단일세포유전체분석※ 정보를 수집하였다.

※ 단일세포유전체분석(Single-cell genomic analysis) : 많은 수의 세포가 필요한 기존 유전체 분석기술과는 달리 단일세포에서 유래한 DNA 및 RNA를 기반으로 유전체정보를 생산. 이질적 세포들이 혼재된 조직 내 개별 세포들의 특성과 기능 분석에 쓰임

ㅇ 탈진 초기세포와 말기세포를 이분화, 유전자 발현의 차이를 통계적으로 분석함으로써 세포 탈진을 유도하는 전사조절인자 후보들을 예측하였다.

ㅇ 예측된 후보 유전자들 가운데 TOX를 선정하여 이 전사조절인자가 단백질 수준에서도 세포탈진이 많이 진행된 T세포에서 유의미하게 증가하는 것을 확인하였다.

ㅇ 또한 암세포내 세포독성 T세포의 TOX의 발현을 간섭 RNA(RNAi)를 사용하여 억제하였을 때 PD-1, TIM-3, CTLA-4 등 세포 탈진을 유도하는 면역관문인자 발현을 감소시키는 반면 세포독성 T세포의 주요 기능인 사이토카인 생성은 증진시킴을 확인하였다.

ㅇ 암 조직 내 T세포의 TOX 발현량이 암환자의 생존률 및 면역관문 억제제 반응률과 역상관관계라는 것을 다수의 암종 및 환자코호트를 이용하여 보여주었다. 이 결과는 T세포내 TOX의 발현 억제가 면역항암치료 효과를 증대시킬 수 있다는 가능성을 보여주는 것이다.

3. 연구성과/기대효과

ㅇ 면역관문억제제 효과에 중요한 암 조직 내 세포독성 T세포의 탈진을 유도하는 전사조절인자인 TOX를 최신 단일세포유전체분석 기술을 이용하여 발굴, T세포 탈진과정 이해에 중요한 단서를 제공하였다.

ㅇ 다수의 암종 및 환자코호트를 이용해 암 조직 내 T세포의 TOX 발현량이 암환자의 예후예측 및 면역관문억제제 효과 예측에 사용될 수 있음을 처음으로 보여주었다. 향후 TOX를 억제하는 저분자화합물 발굴 및 이를 이용한 기존 면역 관문억제제와의 병용을 통해 면역항암치료 반응률이 증진될 수 있을 것으로 기대된다.

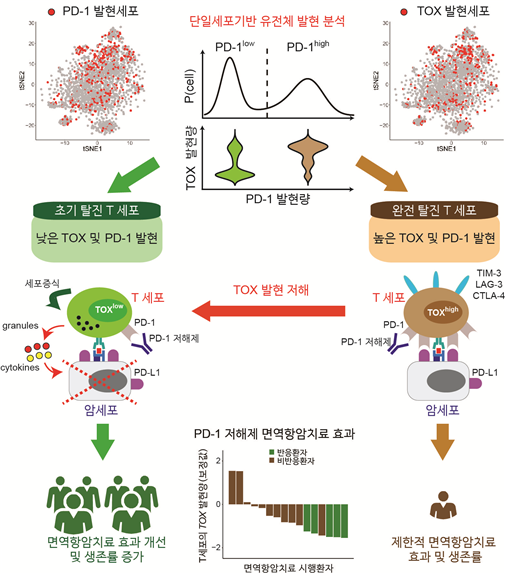

■ 그림 설명

(그림) T 세포탈진 유도하는 TOX 억제를 통한 T세포의 면역항암 효과 개선 전략

단일세포분석을 통해 암 조직 내 T세포의 탈진정도의 척도인 PD-1 발현 정도와 양의 상관관계를 나타내는 전사인자로 TOX를 발굴하였음. 실제로 암 조직 내 T세포의 TOX 발현량은 암환자의 생존률 및 면역관문치료제 반응률과 역상관관계를 나타냄을 규명하였음. 따라서 TOX 발현 저해는 완전탈진 T세포의 리프로그래밍을 통해 T세포 기능을 회복시켜 암세포 사멸을 유도할 수 있을 뿐 아니라 면역관문치료제의 제한적 효과를 개선하여 암환자의 생존률을 증가시키려는 전략임

(그림 제공 : 연세대 이인석, 하상준)

■ 연구 이야기

□ 연구를 시작한 계기나 배경은?

면역항암치료는 최근 항암요법의 주요 축을 이루고 있으며 국내에서도 많은 임상이 진행되고 있다. 기존 화학요법이나 표적치료제와 비교해 혁신적인 치료효과를 보임에도 불구하고 치료를 받은 환자의 30% 이하에서만 반응을 나타낸다는 한계를 가지고 있다. 이를 극복하기 위해 암 조직 내 면역세포들을 분자 수준에서 분석할 수 있는 기술이 요구된다. 이에 생명정보학연구팀(이인석 교수)과 암면역학연구팀(하상준 교수) 공동으로 단일세포유전체 분석을 이용해 면역항암치료에 중요한 T세포의 탈진에 관련된 기전을 연구하게 되었다. 이 과정에서 면역항암치료를 실제 진행하고 있는 연세대학교 의과대학병원의 다수 임상교수님들이 협조를 해 주셨다.

□ 연구 전개 과정에 대한 소개

우선 암 조직 내 다양한 분화과정 중에 있는 세포독성 T세포들의 유전체발현 정보를 이용하고자 공공데이터베이스에서 단일세포유전체 발현정보들을 수집하였다. 바이오인포메틱스 기술을 이용하여 세포탈진을 유도하는 전사조절인자들을 예측한 뒤 FACS 분석과 분자세포생물학 분석을 이용해 보다 가능성이 높은 전사조절인자로 TOX를 도출하였다. 또한 다수의 폐암 및 두경부암 환자 수술시료를 이용하여 암조직 내 T세포의 TOX 발현량으로 암환자의 예후예측과 면역관문억제제에 대한 반응예측이 가능함을 확인하였다.

□ 연구하면서 어려웠던 점이나 장애요소는 무엇인지? 어떻게 극복(해결)하였는지?

연구를 마무리하고 논문을 작성하던 중 수 개월 사이 Nature지 등 국제학술지에 TOX가 T세포 탈진화를 유도한다는 총 6편의 논문이 발표되었다. 이에 차별화를 위해 연구결과의 임상적 의미를 부각시키는데 노력하였으며 때마침 면역항암치료를 받은 폐암환자 코호트 2개의 정보를 사용할 수 있게 됐다. 이를 통해 TOX의 임상적 예측력을 보여줌으로써 본 연구논문의 차별성을 부각시킬 수 있었다.

□ 이번 성과, 무엇이 다른가?

우선 암 조직 내에서 일어나는 세포독성 T세포의 탈진에 관여하는 핵심 조절인자를 최신 단일세포유전체 분석을 통해 발굴하였다는 것이 기존 연구와 차별성이 있다. 또한 비슷한 시기에 나온 여러 논문들이 TOX를 T세포 탈진 유도인자로 보여주었지만 임상적으로 환자의 예후예측 및 면역항암치료 반응 예측에 사용할 수 있다는 점을 처음으로 보여준 것이 다르다고 할 수 있다.

□ 꼭 이루고 싶은 목표나 후속 연구계획은?

연구과정에서 TOX의 발현 저해 시 T세포의 탈진이 억제된다는 결과를 얻을 수 있었다. 그러므로 후속연구를 통해 TOX의 활성을 저해할 수 있는 합성화합물을 발굴하여 이를 이용한 면역항암치료 병용요법으로 개발하고자 한다. 또한 본 연구를 통해 구축한 단일세포유전체 분석기술을 이용하여 추가로 더 많은 암조직 내 면역세포들을 분석함으로써 TOX 이외에 T세포 탈진에 영향을 주는 또 다른 조절인자들을 발굴하여 궁극적으로는 T세포 탈진의 조절 네트워크를 구축하는 것이 장기적 목표이다.

□ 기타 특별한 에피소드가 있었다면?

여러 유사 연구결과들이 발표되면서 논문작업을 속도감 있게 진행하는 것이 필요하였다. 그래서 해외 학회에 참석한 중에도 중간에 쉬는 시간들을 이용해 계속 논문작업을 진행하느라 수고가 많았던 저자들에게 다시 한 번 감사하고 싶다.

☞ 자세한 내용은 내용바로가기 또는 첨부파일을 이용하시기 바랍니다.

지식

동향

20200316 조간 보도자료(암세포에 맞서 싸우는 면역세포의 탈진을...

20200316 조간 보도자료(암세포에 맞서 싸우는 면역세포의 탈진을...