기술동향

심장조직재생공학(regenerative cardiac tissue engineering)관련연구동향

- 등록일2004-12-29

- 조회수8800

- 분류기술동향

-

자료발간일

2005-02-26

-

출처

보스톤총영사관

-

원문링크

-

키워드

#심장조직재생공학#심장 조직 재생공학

출처 : 보스톤총영사관

심장조직재생공학(regenerative cardiac tissue engineering)관련연구동향

미국심장협회(American Heart Association)의 최근통계에 따르면 2003년도 한해에만 미국내 약 55만명의 심장발작(heart attack)환자가 발생했으며 현재 약 8백만명에 이르는 미국인들이 최소한 한번이상의 심작발작을 일으킨 것으로 발표되었다. 심장발작에 의해 일단 손상된 심장근육은 재생되지 않기 때문에, 손상부위가 회복 또는 새로운 조직으로 대치되지 않는 경우, 심장조직손상은 만성적인 심부전증 (heart failure)또는 치명적인 심장발작 재발등의 위험부담을 안고 있다.

그러므로 심장조직재생목적의 세포치료법(cell therapy)과 조직공학(tissue engineering) 은 현재 심장질환치료에 무엇보다도 큰 희망을 안겨주고 있다. 이와 관련 10년이상 심장재생공학 연구를 해온 이익환박사과 함께 현재 활발히 진행되고 있는 줄기세포(stem cells) 및 3 차원적인 골격 scaffold을 이용한 심장조직공학의 연구배경, 최근 연구진행현황. 연구그룹 및 미래의 연구과제등에 대해 알아보았다.

1. 연구배경

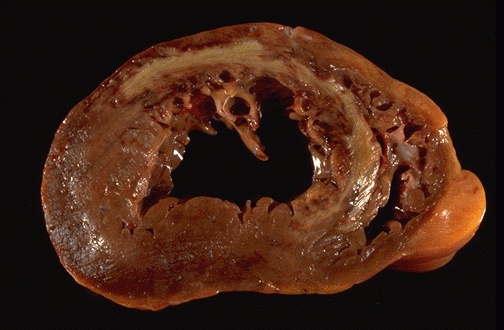

심부전증 및 심장마비는 심장조직의 일부분을 죽일 수 있다. 기본적으로 심장발작으로 알려져 있는 심근경색(myocardial infarct)은 주로 좌심실(left ventricle)에 연결되는 관상혈관이 응혈이나 콜레스테롤 침착등에 의해 차단되면서 생기는 증상으로 이로 인해 심장근육일부에 혈액과 산소의 공급이 중단되어 근육세포(cardiomyocytes)를 죽임으로써 그 결과 심근경색된 부위가 죽은조직으로 남게된다. (fig 1 참조)

Fig 1. This cross section through the heart demonstrates myocardial infarction of the left ventricle on the left.

현재의 치료법은 막힌 관상혈관을 뚫어 더 이상의 병의 진행을 막는 방법이 가장 효과적이지만, 죽은 심장조직의 재생은 불가능하므로, 관상혈관이 많은 부분이 막혀서 심근경색이 많은 부분에서 일어나면 심장의 기능이 회복될 수 없이 저하하여 심장이식수술외에는 방법이 없게되는데,이는 장기기증자 수가 한정되어 있다는 문제점 외에도 복잡하고 비용이 많이 드는 수술로서, 2003년에 발생한 약55만명의 심장발작환자중에 겨우 2천명 정도만이 이식수술을 받았으며, 심장이식을 받지 못하는 경우에는 첫번째 심장발작후에 5년이상을 살 수 있는 환자가 40%이하인 것으로 보도되고 있다. 이에 따라 과학자들은 인공심장이나 심장 보조장치등을 개발하고 있으나 비정상적인 심장을 회복시키기 위한 적절한 방법을 찾지못하여 어려움을 겪고 있다. 이런 상황에서, 이 분야에 가장 희망을 주고있는 연구분야는 줄기세포외 조직공학을 이용한 심근조직재생관련 연구이다.

심장근육세포는 거의 자가분열하지 않기 때문에 많은 연구자들은 심장조직재생에 골수와 같은 다른 조직으로부터의 줄기세포 또는 배아줄기세포(embryonic stem cells)등을 경색된 부위에 직접 이식하는 기술을 연구해 왔다. 그러나, 이식된 줄기세포는 대부분의 경우, 이식된 기관이나 조직의 주변 환경이 새로운 세포가 정착하여 생존하기에 적합하지 못하여 생존하지 못한다는 점이 문제시되어 왔다. 현재, 심장학 분야에서는 이식된 줄기세포의 95% 이상이 이식직후 죽는 것으로 알려져 있다.

이식된 세포들이 정착하여 새로운 조직을 이루려면, 이식된 세포들이 주변 조직의 세포들과 조화를 이룰때까지 좀 더 오래 살아있어야 하고, 해당 기관에 적합한 구조에 맞추어 분화할 수 있도록 환경이 조성되어야 하므로, 그를 위해서 조직공학적 기술을 이용하려는 연구경향이 지난 수년간 이루어져왔다. 조직공학은 손상된 조직을 대체, 복구 및 재생하기 위하여 세포, 가공된 재료, 생화학요소들을 전부 사용하는 복합적 기술로서, 이미 인간의 연골이나 뼈, 심장판막등을 만드는데 성공적으로 이용되어왔다.

그러므로, 심장조직재생 관련 조직공학은 대체적으로 두가지 주요요소에 관한 연구에 주력하고 있는데, 첫째, 죽은 세포를 대체하여 심장의 근육조직으로 발전할 수 있는 줄기세포를 개발하는 일이며, 둘째는, 주입한 줄기세포를 조직내에 균등히 배분시키고 주변의 심장근육세포및 신경세포와 빈틈없이 기능적으로 연결되어 원활한 심장기능을 하게끔 3차원적인 모양을 유지시켜주는 골격,즉, scaffold 를 줄기세포에 적합하도록 함께 개발하는 일이다.

가. 줄기세포

일반적으로 줄기세포는 인체내의 여러 기관에 잠재적으로 존재하며, 해당 기관의 조직이 손상될 경우 그 세포로 변환되어 조직을 재생하는 능력이 있는데, 오늘날, 줄기세포가 보다 다양한 종류의 세포들로 전환 능력이 있다는 것이 알려지면서 치매, 당뇨병, 뇌졸증, 심근경색, 탈모, 각종 신경장애등 세포가 죽거나 손상되어 야기되는 많은 질병을 치료할 가능성이 있어, 정부와 업계의 집중적 지원하에 줄기세포의 효과적인 응용을 위한 연구가 활발히 진행중이다.

줄기세포는 그 출처에 따라서 배아줄기세포(embryonic stem cells)와 성체줄기세포(adult stem cells)로 분류되고, 현재 심장조직 재생목적으로 연구되는 줄기세포는 대부분이 성체줄기세포이며, 특히 심근재생 목적으로 임상실험 중인 줄기세포는 골격근 기원의 근육줄기세포, 혈액기원의 각종 조혈모세포등이 있으며, 또한 제대혈 기원의 줄기세포도 일부 임상적으로 연구되고 있다. 그러나, 대부분의 성체줄기세포는 그 세포가 추출된 조직과 관련된 세포로만 전환되는 것으로 알려져 있었으므로 골격근에서 추출한 줄기세포를 이용하여 심근세포를 재생하겠다는 목적하에 1999년에 프랑스에서 처음 시도된 임상실험은, 확실한 동물실험 결과없이 성급히 시도 되었다하여 심장학회에서 논란이 많았으며, 현재에도 심장근육세포로 전환되었다는 직접적인 증거는 없는 상태에서 각종 줄기세포를 이용한 심근재생관련 임상실험들이 여러 국가의 병원에서 진행되고 있다. 각 기관이나 국가들이 줄기세포 연구에 뒤지지 않겠다는 생각, 윤리적으로 문제가 없는 성체줄기세포라는 이유, 그리고 확실한 이유는 모르지만 줄기세포를 이식받은 심근경색 환자들의 증상이 임상적으로 급격히 호전되고 그 효과가 장기간 유지되며 그 예후가 좋다는 연구결과로 인하여 세계적으로 12개 이상의 병원및 기업들이 주도하여 심근재생 임상실험을 계속하고 있다.

반면에, 성체줄기세포와 비교하여 각종 조직으로의 분화능이 훨씬 다양한 배아줄기세포는, 이식후 심장안에서의 높은 생존력 및 분화(differentiation)력을 보임으로써 심장기능을 증진시키는 역할을 하는 것으로 알려져 있고,면역거부(immuno-rejection) 반응이 없는 것으로 알려져 있으며, 미리 세포를 키워두었다가 응급환자에도 사용할 수 있다는 이론적 장점 때문에 수정난을 파괴한 후에라야 배아줄기세포를 추출할 수 있다는 윤리적 부담에도 불구하고 이를 이용한 실험을 시도하려는 노력들이 있으나, 배아줄기세포는 쉽게 암세포로 발전할 수 있고 그 분화를 조절하기 힘들다는 결정적 결함 때문에 아직까지 임상실험으로 이어지지는 않고 있다.

나. 조직공학

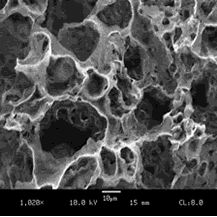

심장 근육에 주사된 세포들이 대부분 분화되지 않고 죽으므로, 이를 극복하기위해 많은 연구그룹들은 주입된 세포 및 기관골격을 지지하는 바이오재료로 만들어진 scaffold라 불리워지는 3차원의 조직골격를 개발하는데 주력하고 있다. Scaffold의 구조는 스폰지처럼 구멍이 많고 서로 연결되어 있으므로 혈관 통관 및 세포간의 상호작용을 용이하게 해주고, 그 재료 자체가 줄기세포들이 부착하고 분화하기에 용이한 물질일 뿐아니라, 일정 기간이 지난 뒤에는 생체로 흡수되는 성질의 물질이 많기 때문에 줄기세포들을 보호하고 운반해주는 물질로 각광을 받고있다. (fig 2).

Fig 2. Pore structures of scaffold. A scanning electron micrograph showing local feature sizes on the order of 10 microns

조직공학에서 가장 보편적으로 사용되는 합성 또는 천연scaffold에는 lactide 또는 lyceolide로 구성된 용해성 polyesters, collagen 및 fibronectin과 섞여 있는 수용성 젤, alginate 수용성 젤등이 있다. 각각의 scaffold는 장,단점을 가지고 있으므로 연구자들은 심근경색부위에 세포와 함께 scaffold를 이식하였을 때 세포를 효과적으로 정확한 부위에 도달할 수 있도록 도와주고 세포의 증식과 분화를 도와주는 scaffold를 개발중이다.

이와 함께,작은 용적에서 단시간에 많은 세포를 증식 시킬 수 있는 세포배양기도 조직공학 및 화학공학 기술을 이용하여 개발중이다. 어떤 세포배양기는 기계적인 자극도 세포에 줄 수 있도록 고안되어, 거기서 배양된 세포가 심장에 이식되었을 때 심장근육의 수축이완하는 환경에 즉시 적응하여 생존율이 높아 질 수 있다는 이론적 장점도 갖고있다. 그러나 현재까지는 배아줄기세포나 혹은 갓태어난 동물의 심장근육세포를 추출하여 이런 세포배양기에서 scaffold 와 함께 배양하여 박동하는 세포조직을 만들었으므로 기술에 대한 기초검증이 된 정도이며, 만약 임상에 사용하기에 문제가 없는 세포를 이용하여 박동하는 심장근육을 만들어 낸다면 획기적인 발전이 될 것이다.

2. 최근연구동향 및 연구그룹

줄기세포를 이용한 심장의 세포치료법은 90년대 중반에 인디애나 대학의 Loren Field, 맥길대학의 Ray Chiu 등 몇몇 학자들이 배아줄기세포나 골격근 유래의 줄기세포등을 이용한 동물실험을 통하여 시작 되었으나, 실제로 임상에 시도되기는 2000년에 Philippe Menasche 가 골격근의 줄기세포를 이용하여 심근경색 환자에게 시술한 것이 처음이다. 그 뒤 2004년 현재에 이르기까지 수많은 그룹이 각종 줄기세포를 이용하여 임상실험을 하는 것으로 심장학회에서 보고되었으며, 그 중 약 12개 그룹에서의 임상실험 결과가 논문으로 출판되었다.

현재 임상실험을 주도하는 대표적인 그룹은 프랑크푸르트 대학의 안드레아스 자이어와 스테파니 딤믈러 팀이 임상2상을 시작하여 가장 앞서나가고, 그외에도 브라질에서 임상실험을 행하는 텍사스 심장그룹의 에머슨 페린과 제임스 윌러슨 팀, 독일 하노버대학의 헬무트 드렉슬러 팀, 독일 뒤셀도르프의 보도 스트라우어 팀, 독일 로스톡대학의 구스타프 쉬타인호프 팀,폴란드의 시미니약 팀이고 기업중에서 임상실험을 하고있는 세포치료 회사들은 크게 3 회사가 있는데, 바이오하트사, 지엠바이오쎄라퓨틱스 (젠자임-메트로닉 합작회사), 그리고 다이아크린사를 인수합병한 젠벡사등이다. 현재 이들 회사는 여러곳에서 심근재생 임상실험을 시행하고 있는데, 대표적 임상팀들은 아래와 같다.

바이오하트사가 지원하는 미네소타대학의 도리스 태일러 팀, 네덜란드의 패트릭 세루이스 팀, 벨기에의 조젭 바투넥 팀, 젠벡사가 지원하는UCLA의 랍 맥러란, 아리조나 심장연구소의 나빌 딥 팀, 미시간의대의 프란시스 파가니 팀, 젠자임사는 골격근 유래의 줄기세포를 처음 임상에 사용한 프랑스의 필립 메나쉬 그룹의 기술을 도입한 후 의료기기회사인 메트로닉과 합작회사를 설립하여 임상2상 실험을 현재 자체적으로 미국에서 진행중이다.

한국에서는 서울대학의 김효수교수 팀이 성장인자를 환자에 주사하여 골수줄기세포를 환자자신의 체내에서 스스로 증폭, 확산시킨 뒤에 관상혈관 안으로 조혈모세포를 주입, 심장에 도달케 함으로써 심장기능을 회복 시키는 창의적인 방법을 임상에 시도하였으나, 관상혈관이 좁아지는 부작용을 발견하여 임상실험을 중단하고 더 나은 방법을 개발하고 있는 중이다.

임상에 무관하게 기초연구를 하는 대표적인 그룹은 뉴욕 바할라 의대의 피에로 안베르사, 콜럼비아의대의 실비우 이테스쿠, 인디애나대의 로렌 필드, 텍사스 의대의 마이클 쉬나이더, 스텐퍼드의 로버트 로빈스 팀등이 있다.

직접 심근을 재생하지는 않지만 심장에 혈관을 많이 생성시키어 심근의 생존을 향상시키고 장기적으로 환자자신의 골수에서 이전되는 세포가 서서히 심근으로 변환될 수 있는 환경을 조성하겠다는 아이디어로 기초연구를 하는 팀들도 있는 데, 다트머쓰의대의 마이크 사이먼스, 와싱턴디시의 팀 키나드와 스테판 엪스타인 팀, 코넬의대의 샤힌 라피등이 대표적인 그룹이다.

또한,박동하는 심근조직을 조직공학적 기술을 이용하여 개발하고있는 연구팀은 독일의 토마스 에센하겐 팀, MIT 의 고다냐 부냑-노바코빅 팀, 피츠버그대의 윌리엄 와그너 팀, 토론토 의대의 리, 와이젤 그룹, 동경여자의대의 테루오 오카노 팀 등이 있다.

3. 미래의 연구과제

만약 심장에의 세포이식이 개흉수술을 하지않고도 이루어질 수 있다면 대단히 간단히 치료가 될 수 있을 것이고, 또 현재까지의 세포치료결과가 그 치료목적 하나만을 위해 개흉수술을 허락할 만큼 그 결과가 뚜렷하지는 않으므로 미국 식약청에서는 가능하면 개흉을 하지않고, 캐서터 (catheter) 등을 이용한 이식법을 권하고 있으나, 캐서터로는 경색부위에 골고루 혹은 근육층 깊숙하게 세포를 주입치 못한다는 점, 경색부위를 확실히 찾지 못한다는 점, 3차원적으로 구성된 조직을 이식하지 못한다는 등의 문제로 인하여 세포이식방식에 대한 연구가 활발히 진행되고있다. 이와 더불어 심장박동보조장치의 장착도 FDA 가 권하고있어, 캐서터와 심장보조장치를 생산하는 심순환관련 의료기기 회사들이 큰 관심과 함께 이 분야에 가담하고 있다. 실제로 2004년에는 심순환기 관련 3대 의료기기 회사들 중 메트로닉과 보스톤 사이언티픽이 각각 심장 세포이식 관련 회사와 제휴하여 관련 연구에 투자하였다. 이들 회사들은 이식된 세포들이 경색부위를 얼마나 기능적으로 회복시키는 지도 알아낼 수 있는 영상기술도 보유하고 있어서 향후 이분야의 연구에 크게 이바지 할 가능성이 크다.

한편, 현재의 세포치료는 단순히 분리된 세포를 주입하는 방식이라서, 앞에서 말한바와 같이 3차원적인 조직공학 기술을 이용하여 세포의 생존및 분화를 촉진하는 기술이 여러곳에서 개발되고 있다. 조직공학을 이용하면, 단순 세포배양에서는 시도하기 힘든 세포간 상호작용, 기계적 자극에의 순응, 세포와 세포외 메트릭스간의 작용등 세포의 생존과 분화에 직접적 영향을 미치는 요인들을 이용하고 조절할 수 있으므로 기존의 단순세포배양 기술로 생산된 세포들 보다 훨씬 좋은 결과를 보일 것으로 기대되고 있다.

줄기세포 자체에 대한 연구도 활발히 진행되고 있는데, 아직 이론적으로 확립되지 않은 줄기세포 특유의 특성들 중에 세포이식에 관련된 부분들에 관한 연구가 특히 집중적으로 이루어지고 있다. 그중 대표적인 것은 줄기세포가 과연 면역반응을 일으키지 않는지에 관한 연구이다. 줄기세포는 이론적으로는 조직특유 면역인자가 발현되기 전의 세포이므로 면역반응이 없다는 논리이나, 실제로 시험관에서 배양을 한 줄기세포도 이식후에 면역반응이 없는지는 잘 알려져 있지않고 있으며, 성체줄기세포의 면역성에 관해서는 더욱 알려져 있지않다. 줄기세포가 만약 면역반응이 없다면, 한 종류의 줄기세포를 다량 배양하여 보관하고 있다가 응급 환자에게 즉시 이식할 수 있으므로 효과적이겠으나, 현재까지는 심장에 이식된 줄기세포의 95% 이상이 이식직후 죽으므로, 면역거부반응에 대한 의문은 그대로 남아있다.

또한, 줄기세포의 종류도 다양하게 조사되고있는 바, 혈액에서 유래한 각종 조혈모세포, 골수줄기세포, 골격근의 줄기세포, 제대혈 유래의 줄기세포, 그리고 최근에는 심장자체에서 유래된 심장줄기세포등 심근치료에 응용될 수 있는 줄기세포는 다양하게 조사되고 임상에 시도되고있다.

아울러 이식된 세포가 정상적인 세포로 남아있는지, 주변의 세포에 융합하지는 않는지, 융합을 한다면 정상적 심근세포융합과 어떻게 다른지, 경색된 조직은 어떻게 되는지, 주변의 세포들과 조화롭게 박동을 할 수 있는지, 복잡하게 얽힌 심근섬유에 그 구조를 맞추어 재생이 가능한지, 심장부위에 이식한 세포가 다른 기관으로 전이되지는 않는지 등 중요한 의문들이 남아있어서, 비록 수많은 논문과 뉴스가 이 분야의 발전상을 긍정적으로 반영하고는 있지만, 일반적인 인식과는 달리 임상적으로 널리 쓰일 수 있는 심근 세포치료법이 개발되려면 아직 10수년이 더 걸릴지도 모르는 현실이다.

그러나, 심장이식이나 인공심장을 제외하고는 현재로서는 세포이식만이 죽어가는 심장에 대한 유일한 근본적 해결책이므로 많은 심장과의사들과 과학자들이 적극적으로 이 분야를 발전시키고있다.

4. 참고자료

ㅇRebuilding broken hearts (Scientific American, 11. 2004, www.sciam.com)

ㅇAmerican Heart Association (www.americanheart.org/presenter.jhtml?identifier=1200000)

ㅇEmbryonic stem cell-based tissue engineering may help repair damaged heart muscle (www.ama-assn.org/ama/pub/category/print/14186.html)

ㅇHeart failure (www.heartfailure.org)

ㅇCardiovascular pathology (www-medlib.med.utah.edu/WebPath/CVHTML/CVIDX.html#3)

ㅇStem cells (www.isscr.org/public/ed_topics.htm)

-

이전글

- 새로운 면역과민반응의 조절기전 규명

-

다음글

- 노화와 암발생 상관관계 규명