기술동향

Embryonic Stem Cell Research in the US

- 등록일2005-09-26

- 조회수9597

- 분류기술동향

-

자료발간일

2005-09-26

-

출처

IBRIC

- 원문링크

-

키워드

#Embryonic Stem Cells #배아줄기세포

출처 : IBRIC

Embryonic Stem Cell Research in the US

Human embryonic stem cells (hES cells)

1. 개요

작년에 이어 올해 2005년 5월에 발표된 황우석박사 연구팀의 진보된 연구성과 및 stem cell bank 설립계획과 더불어 더욱 박차가 가해진 줄기세포연구(stem cell research)은 현재 미국내에서도 academia뿐만이 아니라 BT산업계에 큰 열풍을 몰아오고 있다. 현재 전세계적으로 인간배아줄기세포의 대한 임상적인 응용가능성에 대한 우려에도 불구하고 불치병을 치료할 수 있다는 큰 희망과 함께 과학자들이 최상의 연구성과를 거두기 위해 부단히 노력중에 있으며 바이오 산업의 투자자본가인 venture capitalists은 국내에서 개발한 배아줄기세포기술 (embryonic stem cell technology)에 무한한 비즈니스 기회를 꿈꾸고 있다.

이와 관련하여 현재 인간줄기세포를 이용한 심장재생공학연구에 몰두하고 있으며 drug delivery man으로 미국내에 널리 알려진 MIT 교수인 Dr. Robert Langer, 하버드의대의 줄기세포연구소 및 분자세포생물학 (MCB, molecular Cell Biology) 에서 Dr. Douglas Melton과 함께 Junior faculty로서 당뇨병 및 파킨슨씨병등의 질병퇴치에 압장서 나아가는 Dr. Kevin Eggan을 비롯하여 황우석박사와의 공동연구를 통해 치료목적의 인간배아줄기세포 공동연구에 주력하고 있는 신경계 줄기세포분화연구의 대가인 뉴욕의 Dr. Lorenz Studer, 황우석박사팀과 공동연구자로서 한국에 널리 알려져 있으며 영장류 체세포복제배아줄기세포연구에 몰두하고 있는 University of Pittsburgh의 Dr. Gerald Schatten과의 인터뷰를 통해 미국 배아 줄기세포연구의 현주소를 소개한다.

또한 Massachusetts General Hospital에서 BT산업과 생명공학의 다리역할을 하고 있는 면역학 교수인 Dr. Brian Seed와의 인터뷰를 통해 한국 및 미국내에서의 인간배아줄기세포연구에 대한 과학자로서의 입장과 stem cell researcher이자 현재 venture capitalist로서 TVM (Techno Venture Management)사에서 활동하고 있는 Dr. Jens W. Eckstein을 통해 줄기세포기술 (stem cell technology)를 대상으로 한 한국과 미국간의 비즈니스 전망에 대해 들어보았다. 또한, 보스톤에 소재한 민간난치병학회인 ALS therapy Development Foundation 의 창설자인 Dr. James Heywood를 통해 체세포복제줄기세포연구에 난치병환자들이 거는 기대, 그리고 stem cell research와 관련된 기사보도를 통해 올해 5월 보도부문의 최고 영예인 풀리쳐상을 수상한 Boston Globe의 저널리스트인 Gareth Cook을 통해 인간줄기세포에 대한 전반적 사회적 분위기등 여러 분야에서 활동하고 있는 줄기세포관련 전문인들의 목소리를 통해 미국내의 인간줄기세포 동향 및 한국내의 체세포복제 연구에 대한 평가등을 들을 수가 있었다.

2. 미국내의 인간배아줄기세포연구는 어디까지 왔나?

현재 과학계에 혁신적인 연구분야로서 주목을 받는 인간배아줄기세포연구는 불과 1998년 과학자들이 처음으로 인간의 배아로부터 줄기세포를 규명하고 분리해 냈을 정도로 그 역사에 있어서 매우 짧다.

일반적으로 배아줄기세포(embryonic stem cells)는 성체줄기세포와는 다르게 전분화능력을 유지하면서 증식되는 잠재력을 가지고 있음으로써 많은 과학자들의 관심을 끌고 있으며 이러한 배아줄기세포가 임상에 적용되기까지는 여러단계를 거쳐야 하는데 그 중에 하나가 배아줄기세포를 배아로부터 (blastocyst 단계) 추출 분리하여 배양하는 것이며 그 다음단계는 바로 이러한 배아줄기세포를 신경세포, 심장근육세포, 뼈세포, 내피세포(endothelial cells), 상피세포(epithelial cells), 연골 (cartilage), 간세포 (liver cells), 췌장세포(pancreatic cells)등의 특정조직 및 기관등으로 전환될 수 있는 특정세포로 분화 (differentiation)시키는 것이다. 그 이후에 분화된 특정세포들이 전임상 단계 (pre clinical trial)라고 할 수 있는 동물실험을 통해 독성반응, 면역반응등을 포함한 임상적 효능이 증명이 되면 마지막 단계인 임상단계 즉 인간을 대상으로 하는 실험단계를 거쳐 그 효능성이 입증된 후에라야 인류의 질병치료를 위해 이용되게 된다. 그러므로 인간배아줄기세포가 인류를 위한 치료목적으로 이용되기까지는 가야할 길이 멀고 험하다고 볼 수 있다.

가. 미국내 인간 배아줄기세포의 분화 동향

국내의 황우석박사를 비롯한 한국 줄기세포과학자들이 가장 성과를 거두는 단계는 다름이 아닌 난자로부터의 배아 형성 (체세포전이기술 (SCNT, somatic cell nuclear transfer) 포함)과 배아단계로부터의 배아줄기세포의 분리, 배양단계이다. 그 다음단계인 분화과정은 인간배아줄기세포가 특정한 세포로 완전히 분화되지 않는 경우 암으로 전환되는 등의 많은 문제점을 야기시키기 때문에 분화관련 연구는 배아줄기세포 연구에 있어서 매우 중요한 step이다. 미국에서 행해지고 있는 줄기세포연구는 분화 단계가 주를 이루고 있으며 한국에 비해 성공률이 훨씬 앞서 나아가고 있다고 해도 과언이 아니다.

현재 미국내에서 임상적으로 가장 주목을 받고 있는 배아줄기세포응용분야는 인간배아줄기세포 (hES cells)를 이용하여 손상된 심장을 재생시킬 수 있는 심근세포(cardiomyocytes), 퇴행성신경질환을 치료하기 위한 신경세포 (neural cells), 당뇨병환자치료를 위한 인슐린분비췌장 베타 세포 (insulin-secreting pancreatic beta cells)등의 특정세포들로 분화시키는 세포분화(differentiation) 연구분야이다. 그러므로 먼저 이러한 세가지 분야에서 유명한 연구소들과 그와 관련된 연구 분야를 소개함으로써 미국내에서 진행되는 인간배아줄기세포의 분화능에 대하여 알아보기로 한다.

ㅇ심장조직공학과 분화연구: MIT의 Dr. Robert Langer그룹

심장재생공학연구로 미국내 유명한 연구그룹중에 하나가 바로 세포 (cells), 다양한 bio materials, 최첨단기술의 bioengineering을 접목시킨 바이오 공학연구가로 알려진 MIT의 Dr. Robert Langer그룹이다. 한인과학자 박형신박사를 비롯하여 130명이상의 연구원들과 대학원생들이 일하고 있는 그룹에서 현재 인간 배아줄기세포 (hES cells)를 이용한 분화연구를 하고 있는데 이러한 인간 배아줄기세포가 심장안에서 혈관등을 형성(angiogenesis and vascularization, Fig 1)할 수 있는 내피세포(endothelial cells)로 분화되는 것에 연구초점을 맞추고 있으며 이러한 특정한 세포로의 분화를 위하여 심장의 구조와 유사한 3차적구조의 biodegradable한 scaffold등 가장 적합한 biomaterials를 찾아내기 위한 실험 (biomaterial array라 부름)이 진행중이다. 그외에도 적합한 scaffold를 이용하여 인간배아줄기세포를 뼈세포로 분화시키는 것에 대해서도 연구중에 있다. 현재의 인간배아줄기세포의 내피세포로의 분화성공율은 약 40%로 보고 있으며 Dr. Langer는 우리가 분화률을 높이기 위하여 활발히 연구중에 있으며 biomaterial array기술을 통해 일단 가장 적합한 조건을 밝혀내면 성공률은 쉽게 100%에 도달할 수 있을 것이다. 라고 언급하였다.

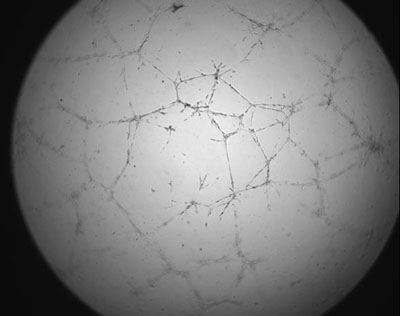

Fig 1. Vasculogenesis from hESCs

Different culture conditions effected 3-dimensional vasculature formation: left- one condition resulted in poor vasculature network formation while, on the right- different culture conditions resulted in well organized vessel formation.

ㅇ신경세포분화연구: 뉴욕 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center의 Dr. Lorenz Studer그룹

NIH의 Dr. Ron McKay그룹에서 research training을 받은 스위스계 교수이자 황우석박사 공동연구자인 Dr. Lorenz Studer는 현재 크게 쥐와 인간의 CNS (central nervous system) stem cells과 배아줄기세포를 파킨슨병의 주요원인인 dopamine neurons과 Huntington's 질병의 주요원인 신경세포인 GABA neurons으로 분화시키는 것에 초점을 두고 있다. 그 외에도 퇴행성 신경질환인 치매 (Alzheimer's), 근위축성 측색 경화증 (ALS, amyotrophic lateral Sclerosis) , 뇌척추손상 (spinal cord Injury)에 필요한 신경세포를 만들기 위해 분화연구를 하고 있으며 특히, 유전자조절(gene turn on-off)기술을 이용하지 않는 방법으로 세포를 분화시킬 수 있는 approach로 현재 신경세포로의 분화율은 약 80%에 달한다 (fig 2)

특히, 황우석박사팀과 공동으로 연구중인 뇌척추손상 관련 세포로의 분화의 경우, 손상된 척추가 회복되기 위해서는 단지 neural cells 만이 필요한 것이 아니라 그외에도 muscle cells, motor cells 또한 glial cell로서 알려져 있으며 myelination에 중요한 oligodendrocytes등이 필요하다. 이러한 필요한 모든 세포를 만들어낼 수 있는 것이 바로 배아줄기세포다 라고 Dr. Studer는 강조한다. 또한 Dr. Studer는 glial cell인 oligodendrocytes의 경우는 손상된 신경세포재생을 위해서도 필요하지만 이러한 oligodendrocytes에서 분비되는 물질 즉 nogo, Mac등과 같은 요소(factor)들은 역으로 신경세포재생에 있어서 inhibitory effect를 갖고 있기 때문에 스위스의 신경세포재생연구 (axonal regeneration)의 대가인 Dr. Martin Schwab과의 공동연구를 통해 신중히 추진중이라고 언급했다.

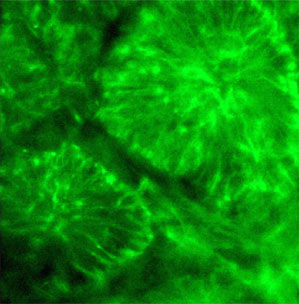

Fig 2. Human ES cells, differentiated into neural precursor cells, Nestin (green)

ㅇ췌장세포와 신경세포분화연구: Harvard University, Molecular Cell Biology의 Dr. Kevin Eggan그룹

현재 인간배아줄기세포연구 및 체세포복제연구에 있어서 전도유망한 젊은 과학자로서 주목받는 하버드대학의 분자생물학 조교수인 Dr. Kevin Eggan은 Dr. Douglas Melton (당뇨병관련 인간배아줄기세포 연구전문가) 과 함께 2004년 4월에 설립된 하버드 줄기세포연구소 (HSCI)의 멤버로서 활약하고 있으며 현재 파킨슨씨병, ALS과 같은 신경퇴행성 질환과 당뇨병 치료에 주목하고 있다. 특히 당뇨병치료연구에는 췌장세포에서의 인슐린분비가 원활히 이루어지지 않는 결과로 유아 당뇨병 (Type 1 diabetes)이 발생하는 것임으로 인간배아줄기세포로부터 인슐린이 분비되는 췌장 beta세포로 분화하는 것을 주요 목적으로 하고 있으며 현재 동 그룹들에서는 췌장의 발달과정을 연구하는 것이 그 무엇보다도 중요한 과제라고 볼 수 있다. 현재 미국내에서 연방정부에서 허용한 인간배아줄기세포주 (hES line)이 배양시 세포가 잘자라게 하기위하여 mouse feeder cells을 사용했는데 이로 인한 comtamination에 대한 우려와 함께 하버드 줄기세포연구소는 개인 및 민간단체로부터의 후원에 힘입어 Boston IVF (in vitro fertilization)로부터 받은 배란된 난자를 이용하여 개별적으로 17개의 인간배아줄기세포주을 개발하여 보유하고 있다. 현재 인간배아줄기세포로부터 췌장세포로의 분화는 약 30-40%에 달하고 있다.

Dr. Kevin Eggan (Harvard University)

나. 미국내 체세포복제인간배아줄기세포연구의 실태

서울대 공동연구팀이 개발한 체세포인간배아줄기세포 (SCNT을 줄여 NT라고 한다, NT-hES cells)은 치료목적의 복제(therapeutic cloning)라 불리울 만큼 인간질병치료에 대한 임상적 응용측면에서 매우 큰 의미를 갖고 있다. 즉 환자의 유전자를 인간배아줄기세포의 유전자와 대치함으로써 면역거부 (immune rejection)반응을 피할 수 있다는 것인데 이 approach는 의학적 측면에서 무한한 가능성을 갖고 있으나 현재 임상적인 응용에 있어서 환자의 유전자로 대체되어 reprogram되어진 난자로부터 추출된 배아줄기세포의 안정성이 여전히 의문시되고 있으며 미국내에서는 윤리적, 종교적, 정치적인 성향에 의해 인간배아줄기세포를 이용하는 것이 제한되어 있음으로 일부에서는 민간기금으로 연구가 진행되어 가고 있지만 치료목적의 배아줄기세포의 연구가 상당히 정체되어 있는 것이 현실이다. 현재 각 주마다 인간배아줄기세포연구에 대한 주정부의 방침이 조금씩 다른 것으로 알려져 있으며 인터뷰한 내용들을 통해 동부지역 몇주의 현황을 살펴보면 다음과 같다.

ㅇ New York에서는

뉴욕의 Dr. Studer는 쥐체세포핵전이배아줄기세포를 이용하여 이러한 체세포 배아줄기세포들을 신경세포로 분화시켜 쥐를 대상으로 한 임상적 응용연구에 성공한 과학자로 알려져 있다. 체세포복제인간배아세포연구에 대하여 작년말에 주정부로부터 승인을 받은 Dr, Studer는 황우석박사팀으로부터 받은 당뇨병과 뇌척추질환 (spinal cord injury) 환자로부터 추출한 유전자 (DNA)를 전이한 인간체세포핵전이배아줄기세포를 올해초에 받아 그와 관련된 분화연구를 추진하고 있으며 현재 분화된 뇌척추질환관련 체세포복제배아줄기세포를 척추가 손상된 쥐에게 주입하여 효능으로 관찰할 예정에 있다고 밝혔다. 효능면에서와는 기대치와는 달리 인간배아줄기세포와 인간체세포복제줄기세포는 외관상 그리고 분화능 면에서 볼때 그 차이가 1 %지나지 않을 만큼 미묘하다는 그는 현재 연구하고 있는 인간복제 배아줄기세포의 체세포를 기증한 척추손상환자들이 실제 한국에 살고 있음으로 모든 과정을 거쳐 임상적으로 증명된 줄기세포를 환자들에게 응용하는 것은 굉장히 기대되는 일이라고 언급하였다.

ㅇ Boston에서는

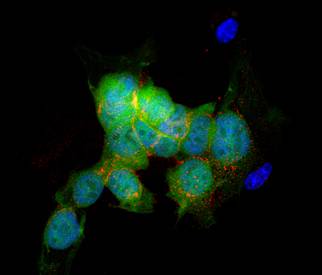

최초로 transgenic mouse를 만든 MIT의 Dr. Rudolf Jaenisch그룹에서 쥐를 대상으로 한 핵전이기술연구로 박사학위와 training을 받은 하버드대 Dr. Kevin Eggan은 하버드의대소속 Children's Hospital의 Dr. George Daley's그룹과 함께 핵전이기술을 이용하여 연구하는 유일한 그룹으로 알려져 있을 만큼 보스턴지역에는 체세포복제연구가 제한되어 있다. 이와 관련지어 최근 Dr. kevin은 복제기술을 이용하지 않고 인간의 체세포 즉 피부세포 (fibroblast)와 두종류의 인간배아 줄기세포(연방정부허용 인간배아줄기세포주와 민간기금에 의해 만든 17개의 인간배아줄기세포주)를 각각 접목시켜 성체피부세포의 염색체를 가진 인간배아줄기세포를 만드는데 성공함으로써 (reprogramming으로 불리운다) 미국내에서 논란이 되고 있는 인간배아줄기세포연구에 대한 근본적인 문제점을 배제하는데 노력하였다. 그러나 Dr. Eggan은 cell fusion기술을 이용해 만든 피부세포 DNA를 가진 인간배아줄기세포 즉 hybrid cell는 두 개의 핵 (DNA)을 가지고 있음으로써 이 cell-fusion hES cells을 환자에게 넣어주었을 경우에는 면역거부반응이 발생하며 이러한 문제점을 해결하기 위해서는 두 세포가 핵 융합후 분열되어 각각 DNA의 반반씩을 가진 딸세포로 되기전에 인간배아줄기세포의 DNA를 제거해야 하는데 이것이 현 연구의 풀어야 될 과제다 라고 말했다.

또한, 미국내에서는 체세포복제연구가 허용되어도 인간배아줄기연구에 필요한 난자를 구하는 문제가 쉽지 않을 것이라고 언급한 Dr. Eggan은 미국내 New York Times등을 비룻하여 미국내 4대 신문사중의 하나로 꼽히는 보스턴 최고의 신문사인 Boston Globe의 stem cell reporter Gareth Cook과 함께 한국에서 개발된 인간체세포전이기술 및 인간배아아줄기세포의 현황을 파악하기 위해 올해 11월 한국을 방문할 예정이다. 또한 그는 한국과 미국사이에는 현재 체세포복제기술면에 있어서 큰 격차가 있으며 한국 과학자들은 outstanding and collaborative 하다고 덧붙었다.

Fig 3. Hybrid cells (human embryonic stem cells and adult skin cells)

ㅇ Pittsburgh에서는

황우석박사와 공동연구자로서 형와 남동생과 같은 관계로 지내고 있다는 University of Pittsburgh의 Dr. Gerald Schatten은 인간을 대상으로 한 임상실험전단계로서 원숭이와 같은 영장류를 통해 확인 실험하는 영장류 연구의 대가이다. 지금까지 해파리 유전자에 녹색형광을 띤 단백질(GFP, green fluorescent protein) tag을 달아 동 유전자를 원숭이 배아에 넣어 만든 transgenic monkey, ANDi (fig 4, inserted DNA, 형광빛에 비춰보면 해파리유전자가 있는 경우 몸의 그부분이 녹색으로 보임)를 비롯하여 4등분으로 분열된 배아를 각각 다른 암컷원숭이를 통해 낳은 복제원숭이인 tetra등을 만들었으며 현재 황우석박사와의 공동 연구를 통해 원숭이체세포배아줄기세포를 만들어 Chinese/singapore산 Rhesus monkey (fig 4)등의 원숭이를 대상으로 전임상 실험하는 연구단계를 확립하고 있다.

Fig 4. ANDi (Jellyfish-DNA inserted-transgenic monkey, left) and Rhesus monkey (right)

특히, Dr. Schatten은 2003년도의 science magazine을 통해 4종류의 체세포복제기술(NT, nuclear transfer 기술)을 써서 연구한 결과, 영장류에서의 배아복제가 다른 배아복제에 비해 약 30배이상 어렵다고 발표한 바 있으며 발표이후 인간복제배아연구에 성공한 황우석박사와의 공동연구를 통해 양그룹에서의 NT기술이 상이점을 발견하게 되었다고 언급하였다. 즉, 황교수의 연구는 난자의 핵을 제거하는 과정에서 needle을 사용하지 않고 squeeze하는 방식을 썼으며 fresh한 egg을 이용했다는 점이 황교수그룹의 성공의 요인이며 현재는 원숭이로부터 인간실험으로 넘어가는 일반적인 방법과는 달리 인간복제기술을 원숭이 복제기술에 적용하는 반대적인 case가 되었다고 말했다. 현재 동연구소의 세포생물학자인 Dr. Christopher navara가 하는 인간배아줄기세포를 이용한 세포분열, 즉 세포증식과 관련된 연구는 약 70%의 성공률을 보여주고 있으며 30%는 세포 분열시에 chromosome의 aggregation, spindle abnormalities, DNA의 cross bridge, mitotic catastrophe등에 의해 증식에 실패한다고 언급하였다.

Dr. Schatten은 주정부 및 연방정부가 현재 인간의 윤리적인 문제로 인해 인간복제배아세포를 원숭이와 같은 영장류에 직접 실험하는 것을 허용하고 있지 않으며 현재 미국에게 가능하지 않는 인간체세포배아줄기세포를 이용한 임상연구를 위해 한국에 연구소를 설립할 생각도 있다고 밝혔으며 현재 영장류실험 관련 부교수인 Dr. Calvin Simerly와 함께 현재 김선종 (미즈메드병원 파견 연구원), 박종혁(미즈메드병원 파견 연구원), 박을순박사 (황우석박사연구팀, 체세포복제 연구원)등 한인과학자 3명이 작년 동 그룹에 join하여 원숭이 모델을 이용한 체세포복제배아 줄기세포를 만드는 연구에 주력하고 있다.

Dr. Gerald Schatten (University of Pittsburgh)

3. 미국의 인간배아줄기세포에 대한 각계 전문가들의 의견

ㅇ 일반 과학자의 입장

배아줄기세포에 대한 연구를 하고 있지는 않지만 면역학 전문 과학자이자 BT전문가로서 고문역할도 하고 있는 하버드의대 부속 병원 MGH의 Dr. Brian Seed을 통해 미국과학자로서 한국의 인간배아줄기세포연구성과에 대한 평가, 미국내의 치료목적의 배아 줄기세포에 대한 일반적 견해, 연방정부에 의한 배아줄기세포연구제한에 대한 생각, 그리고 줄기세포기술 측면에 있어서의 미국과 한국간의 비즈니스 기회에 대한 전망에 대하여 들어볼 수 있었다. 그는 미국내 배아줄기세포연구에 자극에 되고 있는 황우석연구팀의 연구성과에 대한 긍정적인 평가를 내렸으나 이러한 배아줄기세포연구의 결과가 난치병의 임상적인 치료목적으로 응용되기까지는 아직 미지수로 남아있다고 언급하였다. (인터뷰내용, 영문기록)

Q 1: Could you evaluate Dr. Hwang's recent accomplishment related to human embryonic stem research such as therapeutic cloning?

A 1: Dr. Hwang’s successful demonstration of the establishment of human ES cell lines derived by nuclear transfer from various individuals into recipient stem cells is a very important advance that shows that it should be possible in principle to generate human ES cells corresponding to nearly any individual. This is a highly significant step because human beings are very different from one another, and in general, introduction of cells and tissues from one individual into another (as in transplantation) can only be carried out under conditions that restrict the activity of the immune system severely. If ES cells can be matched to the individual, it will be possible to carry out similar steps without need for lifelong immunosuppression.

Q 2: Do you think that Dr. Hwang's research has motivated the group that support human embryonic stem cell research? why?

A 2: Dr. Hwang’s achievements have been an inspiration to scientists in the field and more widely. Scientists as a class appreciate pioneering efforts and understand how difficult it is to develop new methods and understanding. The very high complexity of stem cell biology makes progress slow and painful. So we all can appreciate what a terrific advance this is.

Q 3: In your opinion, why was Korea the first to be successful in this work?

A 3: There are many factors involved in scientific success. Preparation, insight, resources, support, access to materials, and often luck are required. It is often hard to identify which of these was the most important in any one case without a detailed analysis of what happened and how other people were able or not able to proceed. In general it has seemed to me that Dr. Hwang is a very talented individual who has worked hard and has been able to assemble a significant team to carry out this work. As a rule, the odds for success are higher under these circumstances.

Q 4: Looking at a broad picture, what do you think about the therapeutic potential of embryonic stem cell work in terms of curing diseases such as Alzheimer's Parkinson's diabetes?

A 4: Personally, I believe the first diseases that should be treated are those involving serious childhood diseases, for example severe combined immunodeficiencies, thalassemias, and possibly hematologic malignancies that require severe marrow ablation. Neurodegenerative diseases of old age, such as Alzheimer’s disease and Parkinson’s disease, may take longer to treat and may require more technology to be developed.

Q 5: There is a lot of on -going controversy over human embryonic stem cell research. US government is not supporting, what do you think about Bush administration's restriction on federal funding for embryonic stem cell research? what is your opinion about the policies of other countries ;like Korea or UK?

A 5: As a person (and also as a scientist) I believe that our first responsibility is to reduce suffering. Abstract issues like whether an embryo is human or not matter less to me than whether we can reduce suffering by developing new ways to treat diseases. I would be quite willing to say that the suffering experienced by an embryo is much less than that experienced by a child with SCID, or thalassemia. And we should not forget that suffering encompasses the family as well. This is why I am so much in favor of treating childhood diseases first. The US policy on stem cells es on the abstract issue of whether an embryo is human, and therefore whether destroying an embryo is similar to murder. But this policy does not seem to me to be fundamentally humanitarian in its perspective. This is, of course, my personal opinion and does not reflect the position of any of the institutions with which I am associated.

Q 6: What is your perspective on business opportunities between Korea and the US regarding stem cell technology and what is the realistic movement for it in the United State?

A 6: Any new technology brings excitement and challenges. The possibility of developing new therapies is very real, but a number of problems must be overcome. To develop a safe and reliable way to apply these advances will take time, talent, investment and (as in the answer to 3 above) some measure of luck. It is too early to speculate on how the field will evolve. But in some ways it seems the prospects for stem cell therapies may be better than for gene therapies. Again, it is quite early so it is hard to say.

ㅇ 자본투자가로서의 입장

현재 자본투자가 (Venture capitalist) 로서 활동하고 있는 Dr. Jens W. Eckstein은 박사와 연구원과정에서 줄기세포를 연구한 그 분야의 베테랑이다. 현재 많은 자본투자가들은 인간배아줄기세포연구 (research, 자본투자가들입장에서는 순수한 연구활동을 의미한다) 와 기술 (technology, 자본투자가들이 관심을 갖는 기술분야이다) 분야에 대해 mixed 생각을 갖고 있다. 즉, 예를 들어 현재 인간배아줄기세포의 연구는 아직 임상응용면에 있어서 예측하기기 어렵다는 단점과 함께 설사 연구가 성공적으로 진행된다고 하여도 특정 단백질인 항체와는 달리 어느과정에 지적소유권( IP, intellectual property) 또는 특허권 (patent)을 붙이느냐에 대한 우려이다. 그러나 그 반면에 인간배아줄기세포를 대량으로 생성할 수 있고 적합한 특정세포로 분화되는 조건을 규명해낸다면 환자치료에 있어서의 무한한 가능성이 보장됨으로써 투자할 만한 가치가 있는 것으로 보는 것이다.

현재 순수 줄기세포연구는 자본투자가들의 큰 관심을 끌지 못하고 있으며 자본투자가들이 관련된 줄기세포기술과 관련된 미국 회사들은 크게 제대혈 (umbilical cord)을 이용한 business를 하는 ViaCell등과 같은 hybrid model 회사들이라고 볼 수 있고 현재 줄기세포연구는 연방정부에 의한 제한이 많은 관계로 민간기금으로 설립된 체세포복제인간줄기세포 연구를 추진시키고 있는 California의 stem cell initiative등과 같은 연구소나 비 정부연구기관의 기금등에 의해 행해지고 잇는 것이 현실정이다. Dr. Eckstein은 황우석박사그룹의 연구는 미국내 인간배아줄기세포연구에 큰 박차를 가하고 있으며 또한 인간줄기세포의 안정성문제등 많은 점을 고려할 때 임상적으로 증명될 때까지 앞으로 약 10-15년이 걸릴 가능성이 높다고 말했다. 또한 미국내의 배아줄기세포연구는 California의 stem cell initiative와 같은 민금후원기관들의 향후 5년안의 연구성과에 따라 미국내의 배아줄기세포연구에 대한 판도가 달라질 것으로 본다고 언급하였으며 정부가 후원하며 최상의 연구가 진행되어가는 한국에 미국 자본투자가들이 많은 관심을 가지고 있다고 덧붙었다.

ㅇ 난치병학회의 창설자 및 환자들의 입장

난치병( incurable disease)으로 일컫는 ALS (근위축성 측색 경화증, amyotrophic lateral sclerosis)라는 병은 근육이 마비가 되는 루게릭질병의 일종으로서 우리나라에서는 영국의 천체 물리학자인 호킹스 박사를 통해 널리 알려져 있는 질병이다. ALS therapy Development Foundation 의 창설자인 Dr. James Heywood는 1998년도에 목공(carpenter)으로 건강했던 남동생 Stephen이 갑자기 ALS병에 걸려 고통을 겪게 되자 동생의 생명을 구할 목적으로 ALS학회를 창설하였으며 순수한 민간기금(private funding)으로 운영하고 있는 Dr. Heywood는 동 학회는 많은 ALS환자들을 후원하기 위해 개인의 networking을 이용해 기금을 모으고 있고 향후 2년안에 3 million달러를 모을 것으로 기대하고 있다고 말했다. 그는 현재 computer로 communication을 한다는 동생이 5년전 자신의 골수로부터 분리한 성체줄기세포를 이식하였으나 그다지 큰 효과를 보지 못하였으며 한국에서 진행되고 있는 인간 체세포복제 연구가 하루빨리 임상화되어 자신의 남동생을 비롯한 모든 난치병환자들에게 희망을 주었으면 한다고 언급하였으며 또한 기회가 있으면 한국을 방문해 인간 체세포복제연구동향을 보고싶다고 덧붙었다.

Stephen and Dr. James Heywood

ㅇ 줄기세포전문 저널리스트의 입장

미국, 한국 및 전세계적으로 진행되고 있는 줄기세포연구 현황 및 정치인, 윤리학자, 과학자등 각계의 관련인사들과의 인터뷰를 통해 인간배아줄기세포에 대한 전반적 사회적 분위기를 파악하여 널리 알림으로써 올해 5월 보도부문의 최고 영예인 풀리쳐상을 수상한 Boston Globe의 저널리스트인 Gareth Cook는 2001년 인간배아줄기세포주로서 확립 및 공식화된 64 hES cell line에 대한 연구에 한해서만 연방정부가 지지하겠다는 Bush 대통령의 발표이후, 2004년 2월에 발표된 한국내에서의 황우석박사그룹의 체세포 인간배아복제 성공은 미국내의 인간배아줄기세포 연구에 큰 박차를 가하였으며 이와 관련하여 현재 하버드대학을 비롯한 다른주에서 줄기세포관련 연구소 설립에 큰 동기부여가 되었다고 말했다. 또한, 2004년 10월에 하버드대에서는 한국에서 성공한 질병치료목적의 복제연구(therapeutic cloning)에 대하여 대학 윤리위원회로부터의 허가를 신청하였으며 현재 허가가 나길 기다리고 있는 상황이라고 설명하였다.

현재 정치적, 윤리적, 종교적인 측면에서 인간생명에 대한 존엄성 문제가 크게 거론되고 있으나 특히 과학자들과 민주당이 우세한 보스톤에서는 많은 사람들이 불임치료에서 남아 버리는 난자를 이용해 난치병으로 앓고 있는 많은 사람들의 생명을 구하는 쪽에 더 큰 의미를 두고 있는 것으로 보여진다고 저널리스트로서 중립적인 위치에서 배아줄기세포연구의 동향을 이야기한 Gareth Cook은 하버드대학의 Dr. Eggan과 함께 올해 한국을 방문할 예정이며 자신이 플리쳐상을 수상하게 된 것에는 한국에서 성공적으로 추진중인 인간체세포복제배아줄기세포 연구가 큰 몫을 했다 고 소감을 밝혔다.

4. 전반적 평가

인간 배아줄기세포 및 체세포 복제 연구 (therapeutic cloning)가 정치적, 종교적, 윤리적 측면에서 미국내에 끊임없이 논란이 되고 있음에도 불구하고 황우석박사연구팀의 선두적이며 성공적인 연구성과는 난치병환자들로부터의 기대와 희망뿐만이 아니라 과학계 언론계 및 자본가들 사이에서 긍정적인 평가와 함께 관심이 매우 높았던 것으로 나타났다. 각계의 줄기세포전문가들과의 인터뷰를 통하여 국내의 배아줄기세포연구가 미국 배아줄기세포연구에 큰 박차를 가하고 있으며 이 분야가 한국의 과학적 위상을 높이며 경제를 향상시키는 전도유망한 미래산업으로 성장 및 발전할 무한한 가능성이 있다고 보여진다.

5. 참고자료

ㅇThe future of stem cells (Scientific American, 2005. 7. www.sciam.com)

ㅇ The power to divide (National Geographic. 2005. 7)

ㅇMIT technology jump-s human embryonic stem cell work (MIT new office, 2004. 6 )

ㅇThe Stem cell debate (The Boston Globe. 2005)

ㅇAdult cells transformed into stem cells (Harvard University Gazette, 2005. 8. 22)

ㅇStem cell research debate continues (Harvard University Gazette, 2005. 4. 21)

ㅇSpecial section: Harvard Stem Cell institute 2004 (Harvard Gazette, 2004. 4, 22)

ㅇ Response to comment on molecular correlates of primate nuclear transfer failures ( Science. 2003. 9)

ㅇ Squeezing out monkey clones (Wired News. 2004. 12)

ㅇ Scientist create gene-altered monkey (Washington Post. 2001. 1)

ㅇ Researchers clone monkey by splitting embryo (CNN news. 2000. 13)

...................(계속)

☞ 자세한 내용은 내용바로가기 또는 첨부파일을 이용하시기 바랍니다.

지식

동향