기술동향

헬스케어 분야에서의 빅데이터 활용 동향

- 등록일2019-10-31

- 조회수8649

- 분류기술동향 > 레드바이오 > 의약기술

-

자료발간일

2019-10-01

-

출처

KDB미래전략연구소

- 원문링크

-

키워드

#헬스케어#빅데이터

- 첨부파일

헬스케어 분야에서의 빅데이터 활용 동향

KDB미래전략연구소 산업기술리서치센터

박 재 은 (pkjaeun@kdb.co.kr)

◆ 데이터 분석 기술의 발전에 따라 헬스케어 분야에서도 빅데이터의 활용이 부각되는 가운데, 해외에서는 공공 정책 및 민간 분야 전반에서 관련 사업 대두

◆ 국내에서는 공공영역을 중심으로 헬스케어 빅데이터 정책이 수립되고 있으며, 민간 영역으로 확대되기 위해 제도적 개선을 통한 적극적인 참여 환경 조성 필요

□ 헬스케어 분야의 데이터가 폭발적으로 증가하고 있는 가운데, 치료는 물론 사전예방 분야에서의 빅데이터 분석 및 활용의 중요성 부상

○ 헬스케어 분야 데이터는 보건, 의료, 건강 관련 디지털 데이터의 양적 증가와 더불어, 데이터의 생산·수집 채널도 다양화

○ 헬스케어 산업의 트렌드도 질병 치료 및 의료기관 중심에서 예방 및 소비자 중심으로 변화함에 따라 빅데이터 분석·활용의 중요성 증대

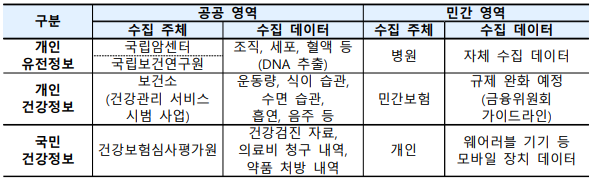

국내 헬스케어 빅데이터의 종류

□ 해외 주요 국가의 경우 헬스케어 산업의 패러다임 변화에 대응하여 국가 차원은 물론 민간 차원에서도 관련 빅데이터 분석·활용에 박차

○ (미국 공공영역) 정부 주도의 공공 캠페인 전개

- ‘All of US’ 프로젝트를 통해 10년간 100만명의 데이터를 기부 받아 유전자 정보, 생체 정보, 전자의무기록 수집

- 마이데이터* 캠페인을 의료 분야에 적용한 Blue Button** 사업 실시

* 정보 주체 중심 데이터. 온라인을 통해 본인 관련 정보를 다운로드 받을 수 있도록 하는 캠페인

** 온라인을 통해 본인의 의료 및 건강기록을 다운로드 받아 모바일 앱과 의료 서비스에 연동하고, 자신의 데이터를 연구 프로그램에 기부할 수 있도록 하는 국가 계획

○ (영국 공공영역) 국가보건서비스(NHS) 주도의 국가 정책 수립

- 생체자원은행(Biobank)을 통해 대량의 생체자원을 수집·관리

- ‘10만 게놈 프로젝트’를 통해 NHS 소속 13개 유전체의학센터에서 임상정보 수집 및 분석 결과에 따른 조치

* (예) 암 환자의 유전자 검사를 통해 발병 가능한 유전자 발견 및 유전자 변이와 희귀 질환 연관성 입증

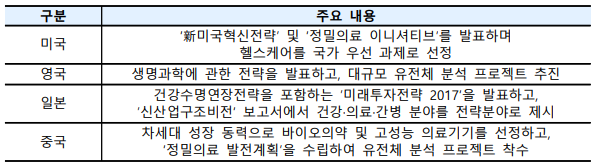

각국의 헬스케어 빅데이터 관련 정책

자료 : 헬스케어특별위원회(‘18.12.10), “4차 산업혁명 기반 헬스케어 발전전략“

○ (미국 민간영역) 민간 기업을 중심으로 데이터 수집 및 분석 결과 활용

- 민간 유전체 검사 기업(23andMe)은 개인의 DNA를 통해 질병 위험도, 혈통, 건강 수준, 유전병 유무 등을 제공

- IBM은 의료 인공지능 ‘IBM Watson’을 개발하여 병원에 제공

* Watson for Oncology(암 환자 진료), Watson for Genomics(유전체 분석), Watson for Clinical Trial Matching(임상시험 환자 매칭) 등의 인공지능 서비스 제공

○ (캐나다 민간영역) 온타리오 병원은 미숙아 모니터링 시스템으로 미숙아의 질병 감염 예측

- 일 9,000만 건의 생리학 데이터를 수집하여 질병과의 상관성을 분석하고, 일반 병원보다 평균적으로 24시간 먼저 감염 사실 진단

○ (중국 민간영역) 모바일 의료 플랫폼 핑안하오이셩(平安好医生)은 인공지능 기반 한방치료 서비스 제공

- 방대한 중국 전통 의학 서적과 사례를 인공지능이 분석하고, 유명 중의학 연구 기관과 연합하여 간편 문진 시스템 개발

□ 우리나라에서도 정부 주도로 헬스케어 분야의 다양한 정책 추진 중

○ 보건복지부 등 8개 부처는 연간 4조원 이상의 R&D 투자를 골자로 하는 ‘바이오 헬스 산업 혁신 전략’을 수립하였으며, 4차산업혁명위원회 내 헬스케어특별위원회 역시 헬스케어 빅데이터 활용 방안 마련

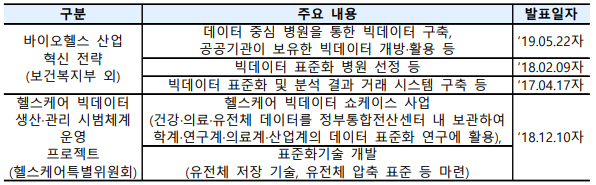

정부의 헬스케어 빅데이터 관련 정책

자료 : 헬스케어특별위원회(‘18.12.10), “4차 산업혁명 기반 헬스케어 발전전략“

□ 국내 헬스케어 산업의 육성과 글로벌 경쟁에 대응하기 위해서는 제도적 보완을 통해 민간 부문의 적극적인 진출환경 조성 필요

○ 국내 의료기관별 상이한 전자의무기록 체계로 헬스케어 데이터의 표준성이 결여되어 정보 수집 곤란

- 병원이 데이터 표준화를 실시할 인센티브가 없고, 고객을 다른 병원에 빼앗길 우려가 있어 데이터 표준화 기피

○ 헬스케어 데이터의 개인정보를 보호할 법률 입안 필요

- 개인정보 관련 현행 법제는 ‘건강정보’를 정의하지 못하여, 별도의 개인건강정보 보호에 관한 제도적 보완 필요

* 개인건강정보 보호 법제화 사례 : (美) 건강보험 정보의 이전 및 그 책임에 관한 법률, (日) 차세대의료기반법

○ 국가 차원의 다양한 의료 빅데이터의 체계적 수립 방안 마련 외에도 민간 영역에서 활용 가능한 데이터 표준화 및 교류 방안이 절실한 실정

☞ 자세한 내용은 내용바로가기 또는 첨부파일을 이용하시기 바랍니다.

지식

헬스케어 분야에서의 빅데이터 활용 동향.pdf

헬스케어 분야에서의 빅데이터 활용 동향.pdf