기술동향

왜 나이가 피부암환자에게 나쁜 예후일까?

- 등록일2020-06-25

- 조회수4449

- 분류기술동향

왜 나이가 피부암환자에게 나쁜 예후일까?

(培進 바이오사이언스 대표, 배진건)

국내 코로나19 사망률이 나이가 많을수록 높아져 50대 이상이 50대 미만보다 6배 정도 높은 것으로 나타났다. 코로나19 감염으로 인한 국내 사망자 통계(3월 18일 기준)를 살펴보면, 60대 19%, 70대 35%, 80대 이상 37%로 노년층의 비율이 굉장히 높다. 나이가 든 것도 서러운데 왜 나이가 코로나19 사망의 위험요소인가?

원하든 원하지 않든 사람은 모두 노화(aging)의 과정을 거치게 된다. 노화는 시간경과에 따른 자연적 현상으로 태어나서 성장하고 늙어가는 과정을 의미한다. 노화에 따라서 인체의 생리학적 기능이 감소함에 따라 유병과 사망 확률이 점진적으로 증가하게 된다. 노화과정이 반드시 노인성 질환과 연결된 것은 아니지만 노화 정도에 따라 질환 발병률이 증가한다.

우리가 가장 두려워하는 암은 어떠 한가? 특별히 피부암 멜라노마(melanoma)는 나이가 예후지표(prognostic indicator)이며 또한 부정적인 질병 인자이다. 쉽게 말하면 나이든 사람이 피부암에 걸리면 진행이 빠르고 생존기간이 짧다는 것이다. 그렇지만 노화가 암 진행(tumor progression)에 어떤 영향을 미치는 가는 명확하게 알려져 있지 않다.

피부는 연령이 증가하면서 햇빛 노출 등으로 진피층 세포외 기질(Dermal Extracellular matrix, ECM)의 주요 성분인 콜라겐(collagen)과 히알루론산(HA, Hyaluronic acid)의 함량과 섬유아세포(fibroblast)의 수가 감소되며 이러한 성분과 세포수의 감소 결과, 주름이 발생하고 탄력이 떨어져 처지기도 한다.

펜실베니아대학(UPenn)의 Ashani Weeraratna 박사 연구팀은 나이가 들면서 피부노화에 따른 작은 생리적 변화가 어떻게 멜라노마 전이(metastasis)와 면역 여과(immune infiltration)에 영향을 미치는지에 대한 두 논문을 발표하였다. 그 중 하나가 [Kaur et al. “Remodeling of the collagen matrix in aging skin promotes melanoma metastasis and affects immune cell motility” https://cancerdiscovery.aacrjournals.org/content/…/21598290.CD-18-0193] 이다.

ECM은 세포 외 공간을 채우고 있는 기질조직으로 콜라겐, 히알루론산 등 고분자성분(structural components)으로 이루어져 있다. ECM은 주로 동물의 구조적 기능을 담당하며, 세포와의 긴밀한 상호작용을 통해 노화와 질병으로 퇴행화, 손상된 조직의 재생 과정에 중요한 역할을 담당한다.

소개한 첫 논문은 ECM변화가 멜라노마 전이에 미치는 영향을 45세 이전과 55세 이후의 ‘나이든’ 두 그룹으로 나누어 조사하였다. 먼저 건강한 사람 두 그룹에서 얻은 fibroblasts를 비교하였을 때 ECM이 달랐다.

‘젊은’ fibroblast는 CDM(Cell-derived matrix)이 촘촘히 잘 cross-linked 되었고 ‘나이든’ fibroblast는 촘촘하지 않고 그저 줄이 맞았다. 사람 ECM의 ‘젊음’과 ‘나이듬’의 차이는 쥐에서도 다시 확인되었다. 노화가 진행됨에 따라 ECM 내 섬유아세포가 더 이상 성장과 증식을 하지 않음으로써 결합조직 성분들의 함량이 감소, 세포와 세포 간 결합이 느슨해진 것이다. 놀랍게도 두 그룹 fibroblasts에서 분비된 물질에서 차이는 Hyaluronan proteoglycan link protein1(HAPLN1)이라고 이름 지어진 단백질 함량의 차이였다.

연구팀이 rHAPLN1 단백질을 ‘나이든’ 섬유아세포나 나이든 쥐 표피에 집어넣어주면 CDM 구조가 촘촘히 되어 ‘젊음’의 형태로 바뀌었다. ‘나이든’ 멜라노마 세포가 더 침습적(invasive)이 되었기에 Weeraratna 박사 연구팀은 HAPLN1 단백질의 감소가 더 침습적으로 되게 만든다고 가설을 세웠다.

가설대로 rHAPLN1 단백질을 ‘나이든’ 섬유아세포에 넣어준 CDM이 덜 침습적이었다. 또한 rHAPLN1 단백질을 넣어준 YUMM1.7 이라 명명한 세포는 폐(lung)에 덜 전이되었고 폐에 전이된 종양의 크기도 작았다. 그러나 rHAPLN1 단백질 자체는 세포의 증식이나 사멸에 어떤 영향을 주지 않았다. T 세포의 멜라노마 세포에 대한 침투력이 나이든 섬유아세포 media에서는 줄어들었고 rHAPLN1 단백질을 넣어준 섬유아세포의 침투력이 활발하였다. CD4+와 CD8+ T 세포의 YUMM1.7 세포에 침투력도 rHAPLN1 단백질을 ‘나이든’ 쥐에 넣어주면 더 활발하였다. 림프절의 HAPLN1단백질 발현 양이 환자의 오랜 생존 기간의 예후지표이기에 연구팀은 암세포와 T 세포 이동에 미치는 rHAPLN1 단백질의 상반된 영향을 촘촘하게 존재하는 ECM에 대한 침투 여하에 달렸다고 설명하였다.

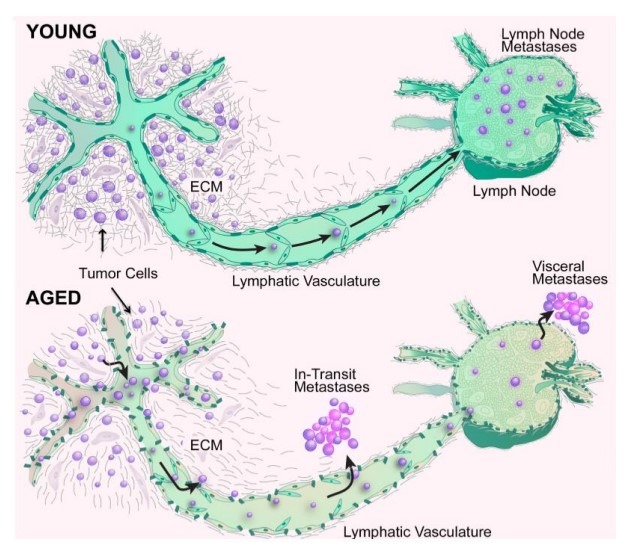

같은 연구팀은 “Age-Induced Lymphatic Permeability Increases Metastasis” 라는 제목의 논문을 2019년에 출간하였다(DOI: 10.1158/2159-8290.CD-18-0168). Ecker et al. 은 나이든 멜라노마 환자는 젊은 환자에 비해 감시림프절(sentinel lymph node, LN)에는 전이가 덜 되었으나 암 시작하는 부위에서 멀리 떨어진 조직에는 전이가 많이 되었고 암에 대한 생존율이 낮았다. 이런 같은 결과를 YUMM1.7 쥐 모델에서 실험적으로 재현하여 LN 전이는 적었으나 폐의 전이는 더 많았다.

연구자들은 증가된 lymphatic permeability 가 이런 현상을 (첨부한 사진처럼) 설명할 수 있다고 주장한다. 나이든 환자의 LN가 젊은 환자들보다 ECM의 촘촘함 줄어들었기 때문이라고 설명한다. 결국 첫 논문에서 가정한대로 나이가 들어감에 따라 HAPLN1이 줄어든 결과이다. HAPLN1이 줄어들면 endothelial permeability 가 증가하고 멜라노마 세포가 이 장벽을 뚫고 안으로 들어갈 수 있기 때문이다.

ECM은 주로 개체의 구조적 기능을 담당하며, 세포와의 긴밀한 상호작용을 통해 노화와 질병으로 퇴행화, 손상된 조직의 재생 과정에 중요한 역할을 담당한다. 하지만 노화가 진행됨에 따라 ECM 내 섬유아세포가 더 이상 성장과 증식을 하지 않음으로써 결합조직 성분들의 함량이 감소, 세포와 세포 간 결합이 느슨해진다.

총체적으로 이 두 논문은 ECM 조직이 얼마나 촘촘한 것인가 가 멜라노마 진행에 중요한 역할을 하고 나이가 들어감에 따라 세포외 기질(ECM)이 느슨하게 변화되는 것이 나이든 멜라노마 환자의 전이가 더 잘 일어나는 것이라고 설명한다. 노화에 따른 피부의 물리적인 변화가 멜라노마 전이를 통하여 잘 설명할 수 있다.

피부의 노화를 어떻게 막을 것인가? 실험에 사용한 rHAPLN1 단백질이 도움을 줄 것 같다. 사람들이 피부 노화에 좋다는 히알루론산과 콜라겐은 알지만 제일 중요한 요소를 잘 모르고 있다. HAPLN1은 이름 그대로 히알루론산과 프로테오글리칸을 연결시키는 단백질이다. 이렇게 ternary complex를 이루어야 팽팽한 구조를 이루는데 나이가 들수록 일어나는 물리적인 변화가 이 연결 단백질 HAPLN1이 부족하게 되는 것이다.

나이가 들면서 우리 몸에서 일어나는 물리적 변화를 가장 먼저 느끼게 되는 부위가 피부노화이다. 외견상 보이는 피부노화 외에도 안 보이는 장기 조직들도 같은 선 상에서 움직일 것이다. 그러기에 나이가 들수록 HAPLN1을 우리 몸 안에 공급 보강한다면 암의 나쁜 예후가 현저하게 줄어들지 않을까?

...................(계속)

☞ 자세한 내용은 내용바로가기 또는 첨부파일을 이용하시기 바랍니다.

관련정보