기술동향

퇴행성 신경 질환과 신경 염증의 연관성에 대한 연구동향

- 등록일2021-02-03

- 조회수6242

- 분류기술동향

-

자료발간일

2021-01-28

-

출처

생물학연구정보센터(BRIC)

- 원문링크

-

키워드

#파킨슨병#알츠하이머병#치매#퇴행성 신경 질환

- 첨부파일

퇴행성 신경 질환과 신경 염증의 연관성에 대한 연구동향

요약문

퇴행성 신경 질환에서 신경 염증 반응이 미치는 영향에 대한 관심과 관련 생체 표지자 발굴에 대한 연구가 활발하며, 이를 타겟으로 한 치료제 개발을 위한 노력이 계속되고 있다. 특히 알츠하이머병과 파킨슨병에서 관련 연구가 많이 이루어져 왔으며, microglia, astrocyte 그리고 이들로부터 분비되는 cytokine과 다양한 단백질을 중심으로 한 복잡하고 다양한 염증 관련 기전들과 이들의 Aβ와 α-synuclein과의 상관관계가 밝혀지고 있다. 본 동향리포트에서는 신경염증반응이 퇴행성 뇌질환에서 관심을 받게 된 배경 연구들과 관련성에 대한 다양한 실험 및 연구들을 알츠하이머병과 파킨슨병을 중심으로 소개하고, 최근 진행되고 있는 치료제 개발에 대한 현황에 대해서 소개하고자 한다.

목 차

1. 서론

2. 본문

2.1. 신경퇴행성질환에서 염증을 매개하는 신경세포의 역할(Microglia와 Astroglia)

2.1.1. Astroglia (별아교세포) 개요

2.1.2. Microglia (소교세포) 개요

2.2. 알츠하이머병에서 신경 염증 반응을 매개하는 glia 세포의 역할과 증거

2.2.1. Astroglia

2.2.2. Microglia

2.3. 알츠하이머병에서 신경염증반응 이론의 다른 증거와 연구 동향

2.3.1. TREM-2

2.3.2. CX3CR1

2.3.3. GABA와 GABAB

2.3.4. TNF-α

2.3.5. IL-1β

2.3.6. IL-6

2.3.7. NFκB

2.3.8. IL-10

2.3.9. TGF-β

2.3.10. Inflammasome (염증조절복합체) 개요 및 알츠하이머병에서의 역할

2.4. 파킨슨병에서 신경염증반응 이론과 대두 배경

2.4.1. 파킨슨병에서 신경염증관련 astrocyte의 역할

2.4.2. 파킨슨병에서 신경염증관련 microglia의 역할

2.4.3. 파킨슨병에서 inflammasome의 역할

2.5. 파킨슨병에서 신경 염증을 타겟으로 한 치료 전략

3. 결론

4. 참고문헌

1. 서론

“퇴행성 신경 질환”이란, 중추신경계와 말초신경계의 구조와 기능이 시간이 지남에 따라서 서서히 변하게 됨으로써 발생하게 되는 신경계 질환들을 통칭한다. 퇴행성 신경질환에서 발병 빈도가 가장 높은 질환은 알츠하이머병(Alzheimer’s disease)이며 다음으로 파킨슨병(Parkinson’s disease)이 그 뒤를 따른다. 이러한 퇴행성 신경 질환들의 환경적, 유전적 요인을 포함한 병태생리학적 연구가 지속적으로 이루어져 왔으나, 아직까지 이러한 질환이 발생하는 정확한 원인은 명확하지 않으며 질환의 진행을 멈출 수 있는 치료 역시 개발되지 못한 상태이다.

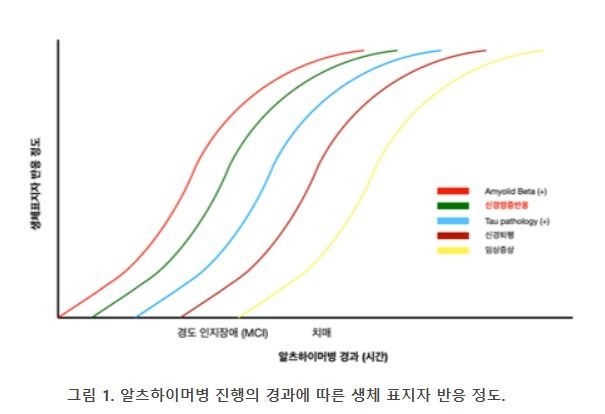

알츠하이머병과 파킨슨병 모두 비정상적인 단백질의 응집과 축적이 일어나는 것이 확인되었고, 알츠하이머병의 경우 세포 외 Aβ 및 세포 내 Tau의 비정상적 응집, 파킨슨병의 경우 alpha synuclein의 응집이 질환의 병태 생리와 밀접하게 관련 있는 것으로 알려져 있다. 그러나 현재까지의 임상연구에서는 이들을 타겟으로 한 치료제의 개발이 모두 실패로 돌아갔다. 이에 따라 퇴행성 신경 질환의 발병과 질병의 경과에서 비정상적 단백질의 응집 이외에 신경염증반응(neuroinflammation)이 또 다른 중요한 인자로 주목받기 시작했으며 전임상, 임상에서 많은 관련 연구가 이루어져 왔다 (그림 1).

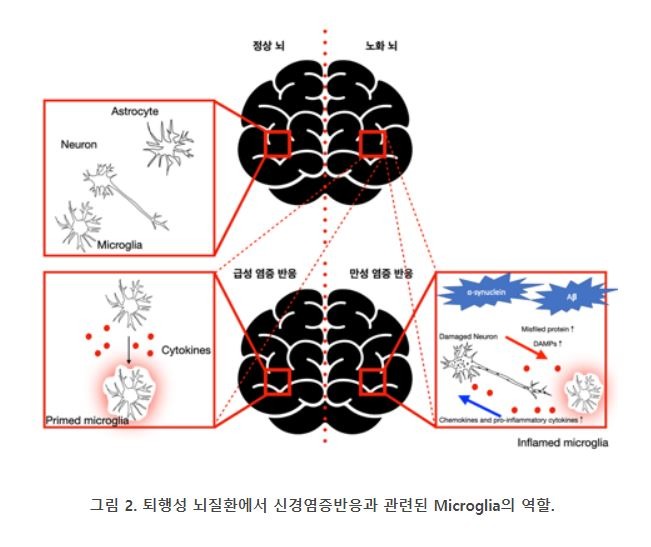

중추신경계에 손상이 오게 되면 백혈구(leukocyte), 소신경교세포(microglia), 별아교세포(astrocyte)가 활성화되고 다양한 염증 관련 물질들이 분비되는데 이러한 일련의 종합적인 반응을 “신경염증반응”이라고 정의한다. 뇌신경의 급성 염증반응은 일반적으로 감염, 독성물질 등으로 인한 직,간접적 손상들로부터 뇌를 보호하는 기전이지만, 여러 요인들로 인해 염증 관련 신호들의 불균형이 생기면, 만성적인 염증반응으로 단계가 넘어가게 된다. 다시 말해서, 초기 급성 염증반응은 보호 작용을 하지만, 만성화될수록 신경세포에 부정적인 영향을 미치게 되는 것이다.

이러한 만성적 신경 염증 상태는 microglia 세포 등의 glia 세포를 활성화 시키고, 이들로부터 여러 가지 cytokine의 분비를 촉진하는데, 이러한 면역 반응들로 인해 신경 손상이 지속적으로 이루어지는 것이다. 이러한 기전을 통한 만성신경염증 반응에 의한 신경세포 퇴화 과정은 알츠하이머병에서만 특징적으로 일어나는 특징적인 현상이 아니라, 파킨슨병, 외상성뇌손상(traumatic brain injury) 후에 발생하는 만성 외상성뇌병증(chronic traumatic encephalopathy), 루게릭병(amyotrophic lateral sclerosis, ALS) 등 다양한 퇴행성 뇌신경질환에서 공통적으로 관찰된다.

본 동향 리포트에서는 대표적인 퇴행성 신경 질환이며 신경 염증과 질환의 병리와 관련하여 가장 많은 연구가 이루어진 알츠하이머병과 파킨슨병을 중심으로 microglia, astroglia, cytokine, inflammasome 등의 염증 관련 인자들이 퇴행성 신경 질환의 병태 생리에서 어떤 역할을 하는 것으로 알려졌는지 살펴보고, 이러한 연구들을 기반으로 한 치료제 개발 동향에 대해 집중적으로 리뷰해보고자 한다.

2. 본문

2.1. 신경퇴행성질환에서 염증을 매개하는 신경세포의 역할(Microglia와 Astroglia)

Astroglia와 microglia를 포함한 glia 세포의 역할이 신경 염증 또는 신경 면역 관련 퇴행성 병리 기전에서 다양한 염증 관련 cytokine 분비, Aβ, Tau 및 alpha synuclein과의 상호작용에 있어 매우 중요하며, 앞으로 기술될 신경염증반응의 다양한 매커니즘들에 있어서 중심적인 역할을 한다 (그림 2).

2.1.1. Astroglia (별아교세포) 개요

Astroglia는 뉴런을 지지하는 역할을 하고, 신경 전달과 칼슘 항상성의 조절에 중요한 역할을 하는 세포이며, 혈액-뇌-장벽(BBB)을 조절하는 역할도 하는 세포이다. 병적인 상태에 의해 이 세포는 글리오시스반응(reactive gliosis) 또는 위축(atrophy) 상태로 변한다. A1 astrocyte는 염증 반응에 의해 변형이 이루어 지는데, 활성화된 microglia에 의해 분비되는 IL-1α, TNF, C1q 등의 물질을 통해 astrocyte가 A1 astrocyte로 변하는 것이다 [1]. A1 astrocyte는 정상적인 기능을 많은 부분에서 상실한 세포로서 퇴행성 신경질환에서 많이 발견되며, 이들은 또한 다양한 신경독성 물질들을 분비하기도 하는 것으로 알려져 있다 [2]. 한편 이와 반대로 허혈(ischemia)과 같은 손상 후 생성되는 A2 (neurotrophic) astrocyte는 많은 neurotrophic factor들을 분비하며 신경 보호성 물질로 간주된다 [3].

2.1.2. Microglia (소교세포) 개요

정상적인 상황에서 microglia는 뇌의 항상성과 가소성(plasticity)을 조절하며, 또한 병적인 상태와 세포 손상과 같은 상황을 감지하는 역할을 한다. Microglia는 “PRR (pattern recognition receptor)”이라는 수용체를 발현하여 특정 상황에서 염증 매개 물질을 분비한다 [4]. 정상적인 상황에서 microglia는 감염 상태를 감지하기도 하고 뉴런에서 정상적으로 분비되는 면역조절 물질들에 대한 반응을 하는 역할을 하지만, 염증 반응 시에 microglia는 기능적으로 M1 또는 M2로 나뉘어져서 (변형되어) 역할을 한다. 즉, M1 microglia의 경우 손상된 뉴런으로부터 분비되는 DAMPs (damage-associated molecular patterns), astrocyte에서 분비되는 염증전구물질, misfolding된 alpha synuclein, TLR (Toll like receptor) 등에서의 신호에서 유래되는데, M1 microglia는 BBB의 투과성을 변화시키고 leukocyte가 중추신경계로 들어오도록 함으로서 국소 염증반응을 촉발시킨다. 또한 내부의 스트레스와 죽어가는 뉴런에 의해 방출되는 DAMPs는 NADPH oxidase (NOX) 시스템의 성분을 인코딩하는 유전자의 발현을 유도하고 인간에게 반응 산소종(Reactive oxygen species, ROS)과 질소산화물(NOS1, NOS3)을 생성하며, 동시에 만성 염증을 지속되도록 하는 역할을 한다 [5].

...................(계속)

☞ 자세한 내용은 내용바로가기 또는 첨부파일을 이용하시기 바랍니다.

-

이전글

- 코로나19 변이 바이러스 발생과 그 특성

-

다음글

- 커넥톰 발생의 기전

관련정보

지식

pdf_0003705.pdf

pdf_0003705.pdf