기술동향

영장류 뇌 연구는 필요한가?

- 등록일2021-09-14

- 조회수5400

- 분류기술동향 > 레드바이오 > 의약기술

-

자료발간일

2021-09-14

-

출처

한국분자세포생물학회

- 원문링크

-

키워드

#영장류#뇌연구#분자세포생물학회

- 첨부파일

영장류 뇌 연구는 필요한가?

◈목차

1. 서론 - 생각으로 게임하는 원숭이

2. 영장류 동물모델 연구의 역사 - 인간 존엄성을 위한 필연적 선택

3. 영장류 연구의 필요성 - 한계를 넘어 인간 뇌 이해와 치료에 한 발 더 가까이

4. 영장류 뇌 연구의 어려운 점

5. 맺음말: 무엇을 위해 연구하는가? - 영장류 직접 연구와 간접 연구의 갈림길에서

◈본문

1. 서론 - 생각으로 게임하는 원숭이

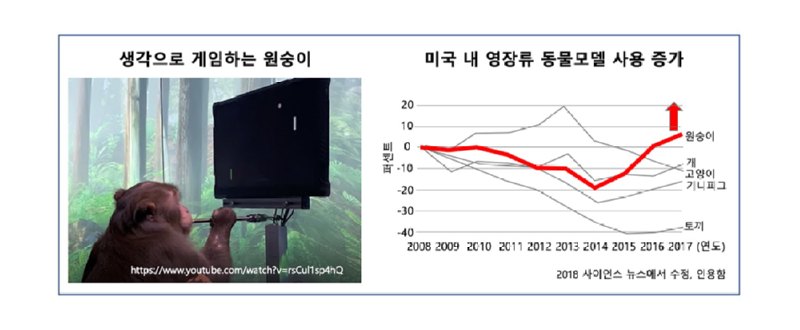

최근 한 기업에서 매우 흥미로운 동영상을 공개했다[1]. 고전게임 중 하나인 ‘퐁(Pong)’게임을 하는 원숭이의 모습이다(그림1). ‘원숭이가 게임을 잘 하는데?’라고 그저 신기하게만 생각할 수 있지만, 자세히 보면 더 놀라운 부분을 발견하게 된다. 조이스틱 자체가 없는데 원숭이는 마술같이 게임을 하고 있는 것이다. 원숭이는 자신의 뇌 신호를 컴퓨터가 직접 처리하여 생각으로 게임을 하고 있다. 최근 이 동영상은 내 주위 동료들의 관심을 끌기에 충분했고, 나에게도 여러가지 질문들이 들어오고 있으며, 이는 영장류 동물모델을 이용한 뇌 연구의 필요성에 대해 생각할 기회를 주었다.

그림 1. 좌측 그림: 뇌 신호를 이용하여 퐁 게임을 하고 있는 원숭이 (Neuralink사에서 인용). 우측 그림: 미국 내 영장류 동물모델 사용 증가 그래프 (Grimm, 2018 Science).

본 논단에서는 세계적으로 진행되고 있는 영장류 동물모델 연구의 현주소는 어디인지 살펴보고, 영장류 동물모델을 이용한 뇌연구의 필요성에 대해 논의하고자 한다.

2. 영장류 동물모델 연구의 역사 - 인간 존엄성을 위한 필연적 선택

2차대전 전후로 전세계의 뇌 과학은 빠른 속도로 성장했으며, 특히 환자실험을 통해 인간 뇌에 대한 많은 지식을 얻게 되었다. 하지만, 인간을 대상으로 한 뇌 연구들은 인간 존엄성을 해칠 수 있기 때문에, 2차 세계대전 이후 ‘뉘른베르크 강령’을 통해 동물실험을 인체실험보다 우선시 하게 된다. 또한, 많은 뇌 연구들이 환자를 대상으로 진행되었기에 영장류 뇌의 정상 기능을 규명하는데 한계가 있었다. 따라서, 인간이 아닌 영장류 동물모델을 이용한 뇌 연구는 환자치료를 위해 필수적인 선택이었으며, 이를 통해 인간의 존엄성을 지키고 인간의 뇌를 이해할 수 있는 기반을 다지게 되었다.

3. 영장류 연구의 필요성 - 한계를 넘어 인간 뇌 이해와 치료에 한 발 더 가까이

이번 팬데믹 사태를 통해 백신과 치료제 개발의 중요성이 부각되고 있는 지금, 영장류 연구의 필요성은 대다수의 연구자들 뿐만 아니라 일반인들에게도 와 닿고 있을 것이다. 미국 내 영장류 동물모델 사용 현황 그래프를 살펴보면, 잠시 감소세였던 영장류 동물모델 연구는 이미 이번 팬데믹 사태 이전인 2016년도부터 이미 증가세로 돌아섰었다[2] (그림 1). 본 논단에서는 증가 추세인 영장류 동물모델을 이용한 연구 중 뇌 연구에 대해서 중점적으로 다루고자 한다. 이를 위해 최신 연구논문들의 예시를 바탕으로 네 가지 측면인, 1)분자적, 2)해부학적, 3)뇌 활성적, 4)행동학적 측면에서 영장류 뇌와 다른 동물모델 뇌의 차이점을 살펴보고, 이를 기반으로 연구의 필요성에 대해 알아보고자 한다.

3-1) 분자생물학적측면 - 뇌 유전자 발현의 차이점

생쥐는 약 90%의 유전자를 인간과 공유하고 있으며, 최근 연구에서도 인간과 생쥐의 대뇌피질에서 발현되는 유전자들은 매우 동일하다는 결과를 얻을 수 있었다. 하지만, 흥미롭게도 뇌를 구성하는 각 세포 타입들을 나누어서 유전자 발현을 관찰한 결과는 매우 달랐다. 같은 뇌세포 타입 안에서 약 3분의 2의 유전자가 인간과 생쥐에서 다르게 발현되는 것을 Hodge그룹에서 규명했다[3]. 특히, 하나의 예로 우울증을 비롯한 뇌 질환 치료제 개발에 중요 타겟인 세로토닌 수용체(serotonin receptor)의 경우 생쥐 뉴런에서 발현되는 유전자들이 사람에게서는 발현되지 않는다는 것을 밝혔다. 이 결과를 바탕으로 현재 개발된 우울증 치료제가 우울증이 걸린 생쥐 치료에는 매우 효과적이지만, 우울증이 걸린 인간에게는 효과적이지 않을 것이라고 예상할 수 있으며, 다른 논단에서는 결국 지금까지 동물모델 연구를 통해서 특정 동물모델에서만 작동하는 치료제를 개발했다는 주장을 하기도 한다[4].

그렇다면, 영장류 동물모델을 연구하는 것이 인간에게 직접 적용 가능한 뇌 기전을 규명하고, 이를 이용하여 뇌 질환 치료기전을 발견하는 더 좋은 대안이 될 수 있을까? 이에 대해서, 뇌 연구에 가장 연구에 많이 사용되고 있는 설치류 동물모델과 최근 미국, 중국, 일본을 비롯한 과학선진국에서 동물모델로 각광받고 있는 영장류의 해부학적, 뇌 활성적, 인지행동학적 측면들을 현재 진행되고 있는 연구들을 바탕으로 더 살펴보자.

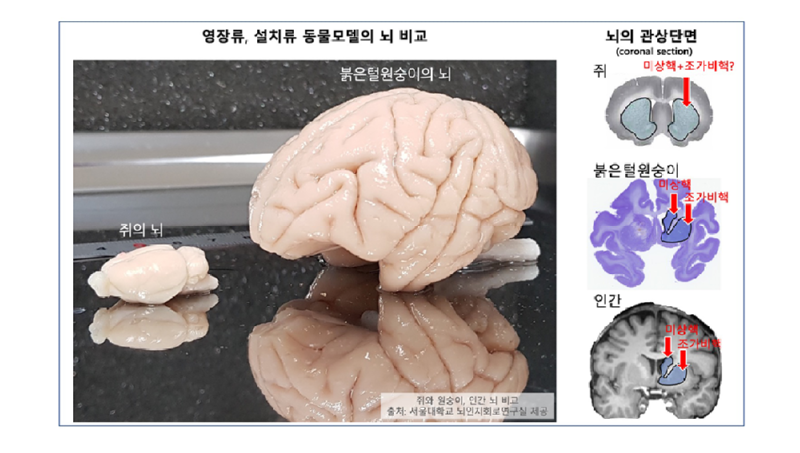

3-2) 해부학적 측면

설치류, 붉은털원숭이, 그리고 인간의 뇌를 보면, 대뇌피질부터 다른 점이 눈에 들어온다(그림2). 대뇌피질의 주름이 인간으로 갈수록 더 많아진다는 것을 알 수 있다. 이런 차이는 대뇌피질뿐만 아니라, 원시적 도마뱀 뇌(reptilian brain)라고 불리는 뇌 영역들도 인간과 붉은털원숭이는 해부학적으로 매우 유사한 것을 알 수 있다. 특히, 의사결정에 중요한 역할을 수행한다고 알려져 있는 대뇌 피질 바로 아래 위치한 기저핵(basal ganglia)영역의 구조도 영장류는 미상핵(caudate nucleus)과 조가비핵(putamen)과 같이 세세한 부위로 나누어져 있으나, 쥐의 경우에는 이 두 구조가 하나로 합쳐져 있는 것을 알 수 있다 (그림 2).

그림 2. 좌측 그림: 설치류와 영장류의 뇌 비교. 설치류는 쥐, 영장류는 붉은털원숭이의 뇌. 대뇌피질의 주름을 비롯한 여러 해부학적 특징 차이를 볼 수 있다. 우측 그림: 각 모델동물 뇌와 인간 뇌의 관상단면. 원시적 뇌 영역이라고 불리는 미상핵과 조가비핵의 구조에서도 영장류-설치류 간의 차이점을 확인할 수 있다.

해부학적 기능차이 연구의 예

최근 이 기저핵에 대한 해부학 연구는 설치류와 영장류 뇌 회로의 차이점 뿐만 아니라, 그 기능의 차이점도 설명하고 있다[5,6]. 하나의 뇌 구조 안에서도 세분화된 작은 영역들은 서로 다른 기능을 수행할 것이라는 가설이 있으며, 이를 바탕으로 설치류 동물모델에서 지금까지 연구가 진행되었다[7]. 대표적으로 설치류 기저핵을 뇌 중심과 뇌 바깥쪽 축(medial-lateral axis)으로 나누어 그 기능을 주로 연구했다. 그러나, 최근 영장류 연구들에서는 기저핵의 앞-뒤축(anterior-posterior axis)에서도 매우 중요한 기능적 차이가 있다는 것이 규명되고 있다[8].

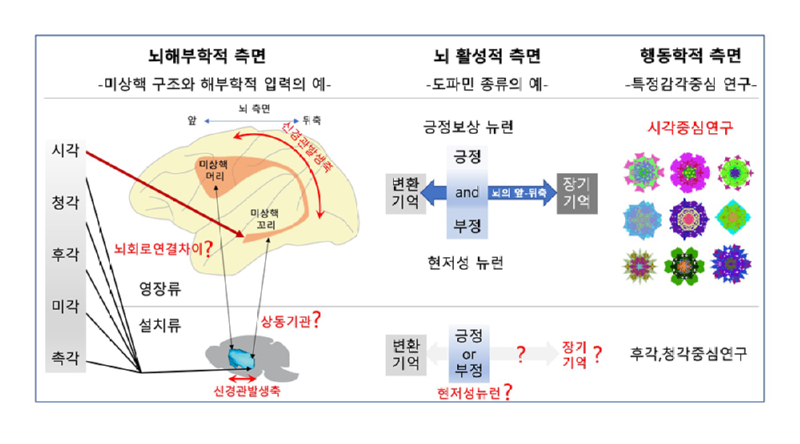

다른 동물모델에서 뇌 앞 - 뒤축의 기능적 특성을 쉽게 발견하기 어려운가?- 발생해부학적 측면

그 이유는 발생해부학적 측면으로도 살펴볼 수 있다. 영장류 뇌의 발생은 설치류 뇌의 발생과 다른 점이 있다. 영장류는 신경관(neural tube) 발생 중에 앞-뒤축(anterior-posterior axis)으로 더 길게 자라나고, 설치류와는 다른 뇌 영역 위치와 구조를 갖게 된다(그림3, 왼쪽그림-신경발생축 참조). 이 발생해부학적 특성을 볼 때, 영장류는 앞-뒤축을 따라서 그 기능을 각 뇌 영역에서 더 세부적으로 수행하고 있을 수 있다고 예상할 수 있다. 더 크고 더 세부적으로 나눠진 영장류 뇌 연구모델은 해부학적 뇌 회로의 구성과 그 기능을 더 쉽게 밝힐 수 있는 토대를 마련했다.

뇌 회로 차이에 의한 실험결과의 차이가 발생할까? - 영장류 뇌와 설치류 뇌의 해부학적 차이에 의한 행동학 결과 차이

최근 연구된 영장류와 설치류의 뇌회로해부학 비교 결과는 이 차이점의 이유를 설명해주고 있다. 대표적 예로 붉은털원숭이 미상핵의 꼬리(caudate tail)라고 불리는 뒷부분과 설치류의 상동 기관이라고 생각되는 선조체 꼬리(tail of striatum)에 정보를 보내는 뇌 영역들을 해부학적으로 분석하였다[5,6] (그림3-왼쪽 그림). 설치류와 영장류의 두 뇌 영역 모두 감각을 처리하는 대뇌피질과 시상에서 직접 입력을 받고 있다는 점에서는 동일했으나, 놀랍게도 설치류의 선조체 꼬리는 오감 정보를 모두 받는 반면, 영장류는 시각만을 선택적으로 받고 있다는 것이 최근 밝혀졌다[6](그림3). 이 해부학 결과를 바탕으로 연구결과를 각각 예상해보면, 1)설치류의 선조체 꼬리는 시각, 청각, 촉각 등 어떤 감각을 사용해도 행동학적으로 유의미한 연구 결과를 얻을 수 있을 것이다. 하지만, 2)영장류의 선조체 꼬리는 시각 이외에 다른 감각기관을 사용한 연구에서는 유의미한 결과를 얻기 힘들 것이다. 현재 여러 감각에 대한 설치류 선조체 꼬리의 기능 연구는 활발하게 진행되고 있으나, 아직까지도 시각 외 나머지 감각들이 영장류 선조체의 어떤 영역에서 처리되는지는 밝혀지지 않았다.

그림 3. 뇌해부학적, 뇌활성적, 행동학적 차이점의 예시. 미상핵 꼬리 영역에 해부학적 입력(왼쪽 그림), 연결된 도파민 뉴런의 뇌활성(중간 그림), 사용된 행동연구의 차이점(오른쪽 그림)을 확인할 수 있다.

영장류 뇌 세포 구성의 차이점 - 신경 아교 세포(glial cell)의 예

뇌 회로 뿐만 아니라, 영장류 뇌 세포 구성은 설치류 뇌와 다르다는 사실이 알려져 있다. 대표적으로 신경 아교 세포와 뉴런의 구성 비율 차이가 잘 알려져 있다. 신경 아교 세포의 비율은 뇌 질량이 커질 수록 증가하며, 생쥐, 원숭이, 인간 뇌로 갈 수록 신경 아교 세포의 비율이 대략적으로 증가한다[9]. 영장류에서 증가된 신경 아교 세포는 단순히 커진 뇌를 구조적으로 지탱하기 위한 비율 증가인가? 아니면, 영장류에서 증가된 신경 아교 세포들이 뇌 정보처리에 특정한 기능을 수행하고 있는 것일까? 인간을 포함한 영장류의 뇌 세포 구성에 따른 뇌 기능 연구도 앞으로 인간 뇌를 제대로 이해하기 위해서 해야 할 숙제 중 하나이다.

3-3) 뇌 활성적 측면

뇌 정보를 전달하는 가장 중요한 요소는 바로 전기화학적 신호전달이다. 이 전기화학적 신호전달은 각 뉴런 분자구성의 ?차이와 뇌 회로 연결의 차이에 의해서 다르게 나타날 수 있다. 따라서 위에서 설명한 영장류 뇌의 분자, 세포 및 해부학적 차이점들은 영장류 뇌 특이적 활성을 통한 정보전달을 생성할 수 있다.

...................(계속)

☞ 자세한 내용은 내용바로가기 또는 첨부파일을 이용하시기 바랍니다.

관련정보

지식

동향

discussion_0830.pdf

discussion_0830.pdf