기술동향

구강 마이크로바이옴 연구 동향

- 등록일2021-02-16

- 조회수8600

- 분류기술동향

-

자료발간일

2021-02-09

-

출처

생물학연구정보센터(BRIC)

- 원문링크

-

키워드

#마이크로바이옴#메타지노믹스#임플란트 주위염#공생체#통생체

- 첨부파일

구강 마이크로바이옴 연구 동향

요약문

인체 마이크로바이옴 프로젝트를 시작으로 급성장한 마이크로바이옴 분야는 바이오 산업의 새로운 분야를 개척하고 있으며, 특히, 새로운 형태의 신약으로 활용될 수 있다는 점에서 많은 관심을 받고 있다. 인체의 여러 부위 중 구강은 인체 내 기관의 입구로서 미생물이 우리 몸 안에 들어오는 직접적인 통로이자 다양한 미생물의 좋은 서식처이다. 구강의 마이크로바이옴은 구강의 질환뿐만 아니라 치매를 포함한 전신 건강과 연관되어 있다는 연구 결과 또한 지속적으로 축적되고 있다. 전 세계적으로는 구강 검체 은행을 구축하고, 다양한 구강 마이크로바이옴 데이터베이스를 구축하고 있으며, 큰 규모의 종단 임상 연구가 활발히 진행되고 있다. NGS와 ICT의 발전과 함께 구강 마이크로바이옴 연구는 종분류 연구를 넘어 기능과 상호작용 연구로 확대되고 있으며, 상관 관계 연구에서 인과 관계 연구로 전환되고 있다. 지속적인 투자와 대규모 연구를 통해 공생체인 마이크로바이옴과 숙주인 인체의 숨겨진 관계가 밝혀지기를 기대한다.

목 차

1. 마이크로바이옴

1.1. 마이크로바이옴 연구 동향

1.2. 구강 마이크로바이옴 연구 동향

2. 구강 마이크로바이옴 연관 질병

2.1. 알츠하이머병(Alzheimer’s disease, AD)

2.2. 치주염(periodontitis)

2.3. 임플란트 주위 감염(peri-implant infections)

3. 구강 마이크로바이옴 분석 기술

4. 검체 수집 방법의 표준화

5. 결론과 전망

6. 용어 설명

7. 참고문헌

1. 마이크로바이옴

마이크로바이옴(microbiome)은 분자생물학적 관점으로 볼 때, 한 유기체에 공생하고 있는 미생물 군집(microbiota: 박테리아, 곰팡이, 바이러스 등) 유전체(genome)의 집합이라 할 수 있다. 의미론적으로 유전체학(genomics)에 중점을 두고 있으며, 1958년 생리학•의학 노벨상 수상자인 Joshua Lederberg 교수가 2001년도에 처음 사용하기 시작한 것으로 알려져 있다 [1]. 하지만 이미 1988년에 John Whipps 교수 일행은 미생물군(microbes)과 생태계(biome)의 조합이라는 의미에서 마이크로바이옴을 “뚜렷한 생리화학적 특성을 지니는 합리적으로 잘 정의된 특정 환경에 거주하는 특정 미생물의 집합체”로 정의한 바 있다 [2].

이에 따라 2020년 MicrobiomeSupport project에 모인 국제 전문가 그룹은 Whipps 교수의 오래된 정의를 살려내는 동시에 마이크로바이옴이 지니는 역동적인 의미를 보완하기로 했다. 새로운 정의에 의하면 마이크로바이옴은 “뚜렷한 생리화학적 특성을 합리적으로 잘 정의된 특정 환경에서 서식하는 특정 미생물 군집으로서 자신들의 활동 무대(theatre of activity)를 포함하며, 시간과 규모에 따라 변하기 쉬운 역동적이고 상호 작용하는 미시 환경을 형성하고 진핵 숙주를 포함하는 거시 환경에 통합되어 숙주의 기능과 건강에 중요”하다. 미생물의 활동 무대는 미생물의 구조물, 대사산물, 이동 유전자 요소(transposon, phages, viruses 등), 거주 환경에 내장된 잔유 DNA (relic DNA)를 포함한다 [3, 4]. 하나의 용어가 시대에 따라 다르게 정의된 경우로, 오래 전 생태학적 의미로 정의되었던 용어가 유전체 분석 기술의 발달과 함께 분자생물학적 의미를 새롭게 부여받은 셈이다.

1.1. 마이크로바이옴 연구 동향

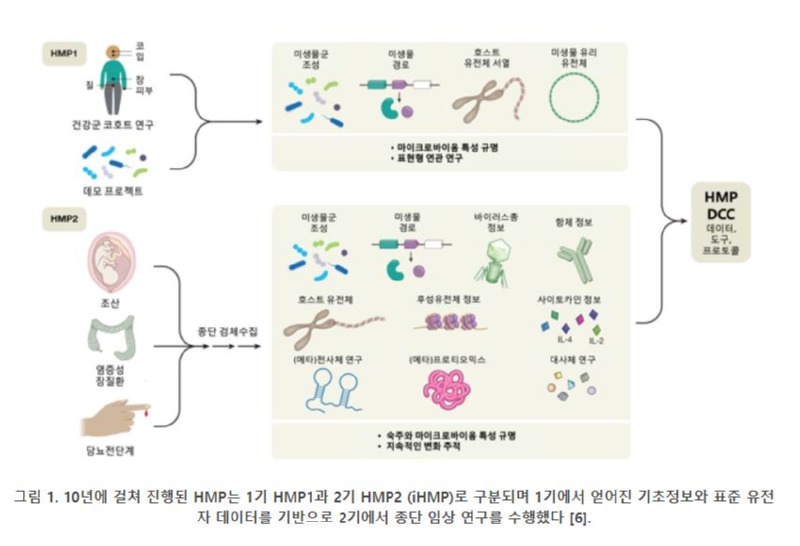

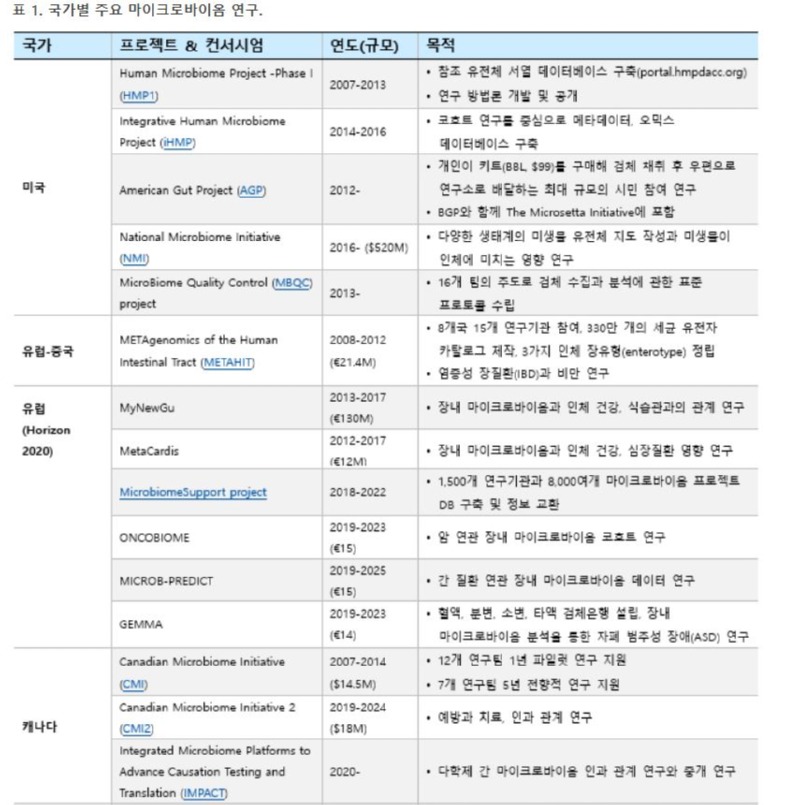

미국 국립보건원(NIH)과 민간의 주도로 2007년부터 2016년까지 약 2,600억 원이 투자된 휴먼 마이크로바이옴 프로젝트(HMP)는 다양한 최신의 유전학적 분석 도구를 이용해 인체의 피부, 구강, 장, 폐, 질 등에 서식하고 있는 미생물군의 유전체 데이터베이스를 구축하고 이를 기반으로 인체의 건강과 연관된 핵심(core) 마이크로바이옴을 특정하는 총체적인 연구를 수행했다 [5]. HMP는 미국 NIH가 주도한 1기(2007년-2013년)와 민간이 주도한 2기(2014-2016)로 나뉘는데, 2기는 통합(integrative) HMP (iHMP)로서 세 가지 코호트 연구(조산, 염증성 장질환, 제2형 당뇨병)를 중심으로 다양한 오믹스(omics) 데이터를 축적하고 있다 (그림 1)[6]. 이 외에도 다양한 컨소시엄을 통해 크고 작은 마이크로바이옴 프로젝트가 전 세계적으로 진행되었다 (표 1, 그림 2 참조).

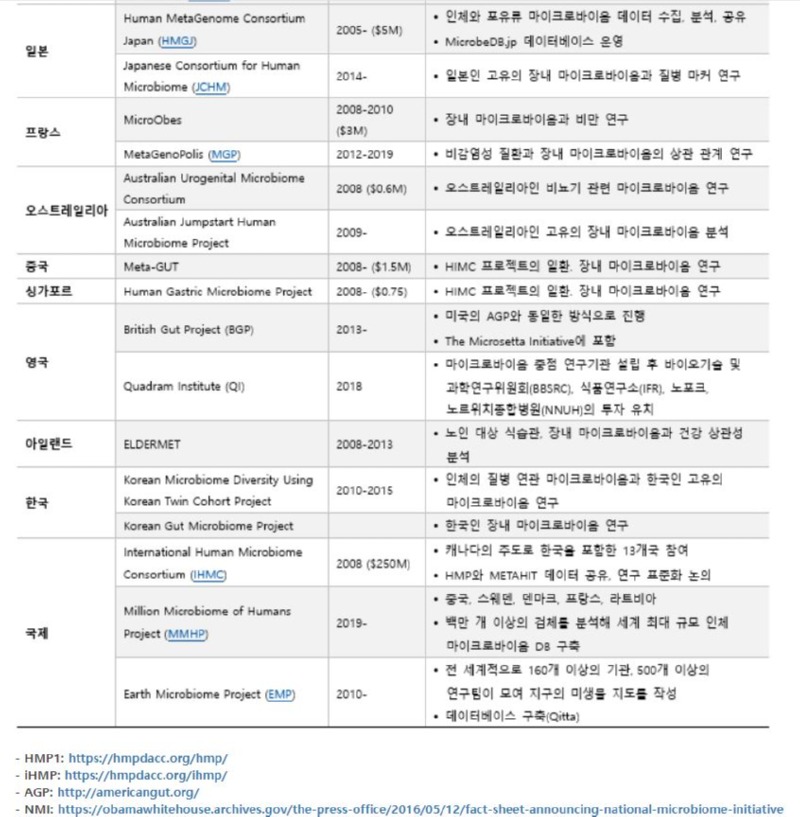

HMP를 통해 현재까지 총 48곳의 인체 부위에서 31,596개의 검체를 채취해 분석했으며, 생성된 데이터는 48.54 테라바이트(TB)에 이른다. 단일 부위로는 장내 미생물 분석을 위한 분변이 5,904개로 가장 많고 구강 점막이 4,292개로 두 번째로 많다. 하지만 위장기관과 구강으로 크게 구분하면 구강 부위가 총 9,324개로 위장기관 부위의 9,189개보다 약간 많다. 이는 상대적으로 구강 검체 채취가 쉽고, 검체 간 차이가 크며, 구강 내의 세부 부위별로 미생물종이 매우 다양하게 분포하기 때문이다 (그림 3).

인체에 존재하는 박테리아의 수는 100조 개 이상으로 인간 세포 수보다 10배 정도 많다고 습관적으로 인용되어 왔다. 그러나, 2016년 Milo 교수 일행은 좀 더 정밀한 계산을 통해 인체 장내 박테리아 수를 38조 개로 추정했으며 인체의 세포 수 역시 새롭게 계산해 30조 개(이 중 84%는 적혈구)로 추정했다. 이에 따르면 인체의 박테리아 수는 기존에 비해 1/3 정도이며 인체 세포 수에 비해 1.3배 많다고 할 수 있다 [7, 8]. 게다가 화장실을 갈 때마다 장내 미생물의 1/3 정도가 빠져나간다고 할 때, 평균적인 박테리아 수는 인체 세포 수보다 적다고 할 수 있다.

인체 마이크로바이옴을 구성하는 대부분의 미생물은 공생균(symbiont)으로써 인간에게 필요한 비타민과 아미노산을 생산하고 소화와 양분의 흡수를 돕거나, 대사와 발달을 조절하거나, 병원균(pathogenic microorganisms)의 생장을 억제하는 유익균(beneficial microorganisms)으로 활동한다. 하지만, 서식 부위가 바뀌거나 군체의 수나 조합이 불균형(dysbiosis) 해지면 다양한 소화기질환, 비만, 당뇨병, 자폐증, 뇌질환 발병의 위험도를 높이는 병원성(pathobiont)을 나타내기도 한다. 이처럼 인체 마이크로바이옴은 인체의 건강과 면역체계 유지에 중요한 역할을 하는 필수 공생 미생물(commensal microorganisms)로 여겨지며 나아가 제2의 유전체로도 불리고 있다.

1.2. 구강 마이크로바이옴 연구 동향

구강에서 발견된 미생물은 현재까지 약 700종 이상으로 파악되고 있다. 구강 마이크로바이옴은 주로 부위별(타액, 입술, 혀, 점막, 치은열구(gingival sulcus), 치아 표면, 잇몸, 입천장, 치은연하치태(subgingival plaque), 치은연상치태(supragingival plaque) 또는 구강액 전체를 이용해 메타지놈 연구를 수행한다. 구강과 연결된 확장 부위로써 편도, 목구멍, 인두(pharynx), 유스타키오관(Eustachian tube), 중이(middle ear), 기도(trachea), 폐, 콧구멍, 부비강(sinuses)을 포함하기도 한다. The Forsyth Institute는 구강 마이크로바이옴 유전 정보 축적을 위해 NIH의 지원으로 Human Oral Microbiome Database (HOMD)를 구축했으며, 2015년도부터는 Harvard Catalyst의 추가 지원을 통해 구강의 확장된 부위를 포함한 expanded HOMD (eHOMD)를 운영하고 있다. 이 외에도 특별한 목적의 크고 작은 데이터베이스를 구축하고 있는 여러 기관들이 있다 (표 2, 그림 4 참조).

...................(계속)

☞ 자세한 내용은 내용바로가기 또는 첨부파일을 이용하시기 바랍니다.

관련정보

지식

동향

pdf_0003710.pdf

pdf_0003710.pdf