부처연구성과

암의 또 다른 발병원인 - 염색체 불안정성의 비밀을 밝히다

- 등록일2012-02-14

- 조회수7753

-

성과명

암의 또 다른 발병원인 - 염색체 불안정성의 비밀을 밝히다

-

연구자명

이현숙 교수

-

연구기관

서울대학교 생명과학부

-

사업명

중견연구자지원사업(도약연구), 신약타겟발굴검증사업, 21세기인간유전체프론티어연구후속사업

-

지원기관

교육과학기술부, 한국연구재단

-

보도자료발간일

2012-02-14

- 원문링크

-

키워드

#세포분열 #암 발생 메커니즘 #염색체 불안정성

- 첨부파일

핵심내용

-세계 최고 학술지 Cell자매지 게재, 세포분열 이상과 암 발생 메커니즘 규명 가능 -

□ 암세포 생물학의 풀리지 않은 숙제 중 하나인 ‘염색체 불안정성’의 비밀이 국내 연구진에 의해 밝혀졌다.

○ 서울대 이현숙 교수(44세)가 주도하고 최은희 박사후연구원, 박필구 박사과정생, 이혜옥 박사후연구원이 공동 제1저자로 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 이승종)이 추진하는 중견연구자지원사업(도약연구), 신약타겟발굴검증사업 및 21세기인간유전체프론티어연구후속사업의 지원으로 수행되었고, 연구결과는 세계 최고 권위의 과학전문지 Cell의 자매지인 ‘Developmental Cell'지 2월 14일자에 게재되었다.

(논문명 : BRCA2 fine-tunes the spindle assembly checkpoint through reinforcement of BubR1 acetylation)

□ 이현숙 교수 연구팀은 세포분열 체크포인트를 조절하는 유방암 억제인자(BRCA2)가 돌연변이가 되어 제 기능을 하지 못하면, 염색체 분리조절 메커니즘도 잘못되어 염색체의 불안정성을 초래하고, 이로 인해 염색체 숫자에 이상을 일으켜 유전정보가 대규모로 빠르게 변형되어 결국 암(악성종양)을 유발한다는 사실을 밝혀냈다.

○ 가족력을 갖는 유방암 환자의 1/3은 BRCA2의 돌연변이에 의해 발병된다. 이 BRCA2와 관련된 암은 유방암 이외에도 췌장암, 남성 유방암, 난소암이 있는데, 이들은 매우 빠르게 발생하고 악성의 정도가 극심한 것이 특징이다.

○ 세포는 유전정보를 정확히 전달하기 위해 세포분열 체크포인트를 진화시켰는데, 이 교수팀은 지난 2009년에 단백질 BubR1이 아세틸화되면 세포분열 체크포인트 기능을 수행하는데 필수적인 역할을 하게 된다는 사실을 밝혀냈다(EMBO Journal 28권). 이번 연구는 그 후속으로 BRCA2가 BubR1의 아세틸화를 강화시키면서 정확한 유전정보 전달도 조절한다는 새로운 사실을 밝힌 것으로, 세포분열조절 메커니즘과 암 발생과의 연관성을 규명했다는데 의의가 있다.

□ 이 교수팀은 세포, 동물실험(유전자 조작 마우스), 환자샘플 등 다양한 방법으로 BRCA2가 세포분열 조절에 관여한다는 사실을 규명하였다. 이것은 기초세포생물학으로 암의 발생과정을 설명하는 모범적인 사례로 평가 받는다.

○ 연구팀은 세포이미징 등 최첨단 기법을 이용하고 유전자 조작 마우스로 세포학적 연구를 유전학적으로 확인하였다. 또한 노동영 교수팀(서울대병원)과의 공동연구로 환자병리샘플에서 임상으로 응용할 수 있는 가능성도 확인하였다.

○ 또한 이번 연구성과는 BRCA2 돌연변이가 유발하는 암의 특징을 분자적으로 설명한 결과로서, BRCA2 돌연변이 여부에 따른 치료법 선택과 예후인자발굴 등에도 응용될 수 있다.

□ 이현숙 교수는 “이번 연구결과로 새롭게 규명된 BRCA2의 세포분열 조절 메커니즘을 기반으로 병원과 협력하여 임상에서 직접 활용할 수 있는 가능성을 확인하고 있다. 이번 연구는 기존의 암생물학에서 풀지 못한 난제 중에 하나인 염색체 수의 불안정성의 비밀을 밝힌 첫 번째 연구성과로, 이 연구를 단초로 세포분열 이상과 암 발생과의 메커니즘을 선도적으로 규명할 수 있을 것으로 기대한다”고 연구의의를 밝혔다.

상세내용

연 구 결 과 개 요

가족력을 가지는 유방암의 1/3은 BRCA2 암억제인자의 돌연변이에 기인한다. BRCA2 와 연관된 암은 유방암 외에 췌장암, 남성 유방암, 일부의 난소암이 있는데 이들의 특징은 매우 빠르게 발명하며 악성의 정도가 심하다는 것이다. BRCA2 유전자의 암억제기능에 대한 연구는 세계적으로 활발히 진행되고 있으며, 대표적으로 손상된 DNA 복구 기작인 homologous recombination (HR) 조절자로서의 기능이 보고된 바 있다.

BRCA2 가 망가진 세포의 대표적인 특징은 HR 부재로 인한 염색체 구조의 이상과 염색체 단위의 수의 이상, aneuploidy 이다. Aneuploidy 는 염색체 분리 조절 기작이 잘못되어 초래되는데, 세포는 이를 막기 위한 spindle assembly checkpoint (SAC) 를 진화적으로 보존하고 있다. SAC은 모든 염색분체의 kinetochore 에 bipolar microtubule 이 결합할 때 까지 Anaphase promoting complex/cyclosome (APC/C) 라는 E3 ligase 의 활성을 억제함으로써 염색체분리를 막는다.

BubR1 은 SAC 기능에서 핵심적인 인자이다. 본 연구진은 선행 연구에서 BubR1 이 prometaphase 에 acetyltransferase 인 PCAF 에 의해 아세틸화되고, 이러한 BubR1 아세틸화가 SAC 기능에서 중요함을 밝혔다.

그림 1. BRCA2 에 의한 세포 분열 조절기작 모식도. BRCA2 는 BubR1 아세틸화를 강화하고, 이를 통해 정확한 세포분열을 조절한다.

본 연구진은 세포, 유전자 조작 마우스, 유방암 환자 샘플 등 다양한 시스템에서 BRCA2 가 BubR1 아세틸화를 강화함으로써 세포분열 조절에 관계한다는 새로운 사실을 밝혀내었다 (그림 1). 지금까지 BRCA2 의 기능 연구는 BRCA2 를 특이적으로 인지하는 항체가 부족하고, 커다란 BRCA2 단백질 크기의 문제로 생화학적 접근에 많은 어려움이 있었다.

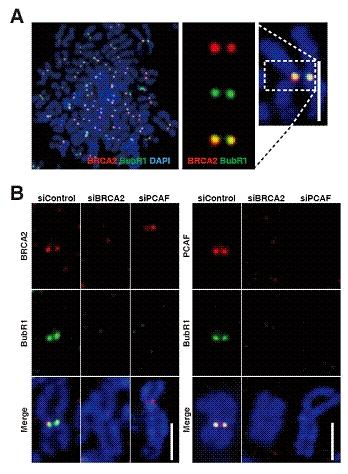

그림 2. A) BRCA2 (빨강) 와 BubR1 (초록) 이 prometaphase 의 kinetochore 에서 결합함 (노랑). 염색체 (파랑)를 슬라이드에 스프레드 한 후, 면역 형광염색법을 이용하여 관찰한 결과; B) BRCA2 가 망가진 세포 (siBRCA2)에서 BubR1 (초록)과 PCAF (빨강) 의 세기가 감소함. PCAF가 망가진 세포 (siPCAF)에서 BubR1 세기가 감소함.

본 연구팀은 이를 극복하기 위하여그림 2. A) BRCA2 (빨강) 와 BubR1 (초록) 이 prometaphase 의 kinetochore 에서 결합함 (노랑). 염색체 (파랑)를 슬라이드에 스프레드 한 후, 면역 형광염색법을 이용하여 관찰한 결과; B) BRCA2 가 망가진 세포 (siBRCA2)에서 BubR1 (초록)과 PCAF (빨강) 의 세기가 감소함. PCAF가 망가진 세포 (siPCAF)에서 BubR1 세기가 감소함. BRCA2 를 특이적으로 인지하는 항체를 개발하고, 형광단백질이 달린 BRCA2 를 안정적으로 발현하는 세포주를 도입하여 최첨단 세포 이미징 기법을 이용한 BRCA2 연구를 진행하였다. BRCA2 는 prometaphase 에 BubR1과 직접 결합하여 PCAF 와 BubR1 의 결합을 도와주는데 BRCA2가 망가져 기능하지 못하는 경우, BubR1 아세틸화가 감소하고 그로인해 염색체 분리 조절 기작이 잘못됨을 확인하였다 (그림 2). 즉, BRCA2 는 모든 염색분체의 kinetochore 에 microtubule 이 양극으로 정확하게 부착될 때 까지 BubR1 아세틸화를 강화함으로써 APC/C의 활성을 억제하여 유전정보의 안정성을 유지한다.

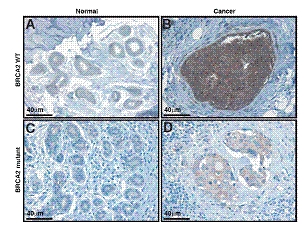

그림 3. BRCA2 가 망가진 유방암 환자 샘플에서 BubR1 레벨 (갈색) 이 감소함. A) 정상 조직; B) BRCA2 가 정상인 유방암 조직; C) BRCA2 가 돌연변이된 정상 조직; D) BRCA2 가 돌연변이된 유방암 조직.

BRCA2 와 BubR1의 결합을 망가뜨린 유전자 조작 마우스 (mB2-9 TG) 를 제작하여, BubR1 아세틸화가 현저히 감소하고, 이로 인해 SAC 의 기능이 약화되어 aneuploidy가 증가함을 관찰하였다. 이 마우스는 생후 1년이 되었을 때 다양한 조직에서 spontaneous cancer가 발생하였는데, 이는 BRCA2 의 세포분열 조절 기능의 이상으로 인한 암의 발병을 개체수준에서 증명한 것으로 그 의의가 크다. 한편, BRCA2가 망가진 유방암조직에서 BubR1 염색이 감소하는 상관관계를 증명함으로써 BRCA2-BubR1 사이의 연관성을 이용한 임상 응용 가능성을 제안하였다.

본 연구에서 제안된 BRCA2 의 새로운 세포분열 조절 기능은 BRCA2 가 돌연변이 되어 제대로 기능하지 못 하는 경우 염색체 분리 조절 기작의 약화를 초래하며 이는 염색체 단위의 유전정보의 손상을 야기하고, 빠르게 악성 종양의 발생을 유발하게 됨을 설명한다. Aneuploidy 는 대표적인 암의 특징이나 암과 관련되어 보고된 SAC 유전자의 돌연변이는 매우 드물다.

BRCA2 를 통한 세포분열 조절 기작은 SAC 유전자의 돌연변이 없이 염색체 수의 불안정성을 초래하는 분자적 기작을 설명하는 연구로 이 연구를 확대하여 세포 분열 이상과 암발생 기작 연구를 선도적으로 풀어낼 수 있을 것으로 기대한다. 또한 병원과의 협력 연구를 통하여 BRCA2-BubR1 사이의 연관성을 이용한 임상적 응용 가능성을 타진함으로써 항암 치료법의 선택, 예후 인자 발굴 등 광범위하게 적용이 가능할 것으로 기대한다.

염색체_불안정성의_비밀을_밝히다.hwp

염색체_불안정성의_비밀을_밝히다.hwp