기술동향

신경활성을 이용한 신경퇴행질환의 진단과 치료

- 등록일2021-12-06

- 조회수5336

- 분류기술동향 > 레드바이오 > 의약기술

-

자료발간일

2021-11-30

-

출처

한국분자·세포생물학회

- 원문링크

-

키워드

#신경활성#신경퇴행질환#루게릭병#알츠하이머병

신경활성을 이용한 신경퇴행질환의 진단과 치료

◈목차

신경퇴행 질환에서 신경활성의 의미

신경활성의 관측과 분석

신경활성의 변화 - 루게릭병과 알츠하이머병

신경활성의 조절과 치료

(1) 증가된 신경활성의 억제

(2) 감소된 신경활성의 재활성

신경활성 조절의 과제와 전망

◈본문

신경퇴행 질환에서 신경활성의 의미

뇌와 척수를 포함하는 중추신경계에는 주로 다양한 타입들의 신경세포와 아교세포로 분류되는 성상세포(astrocytes), 미세아교세포(microglia), 희돌기교세포(oligodendrocytes)로 구성되어 있으며, 그 밖에 내피세포, 혈관주위세포, 혈관-뇌 장벽을 통과한 면역세포들이 존재한다. 이 중에서 가장 주요한 플레이어인 신경세포는 활동전위(action potential) 생성과 전파 및 시냅스 전달을 통해 신경신호를 전달하는 핵심적인 역할을 한다. 발까지 이어지는 운동신경세포들은 일차 운동피질(primary motor cortex)에서 시작해 척수까지 이어지는 상위운동신경과, 척수에서 시냅스를 통해신호를 받아 근육까지 활동전위를 전달하는 하위운동신경으로 구성되어있다. 1 미터 이상 전달되어야 하는 활동전위 속도는 약 50 m/s 이며, 이를 성취하기 위한 에너지도 적지 않게 요구된다 [1, 2]. 활동전위가 이렇게 빠르고 선명하게 제 기능을 하기 위해서는 신경세포도 건강해야 하지만, 비신경세포들의 신경보호 기능과 에너지 소스 공급 기능들이 필수적이다.

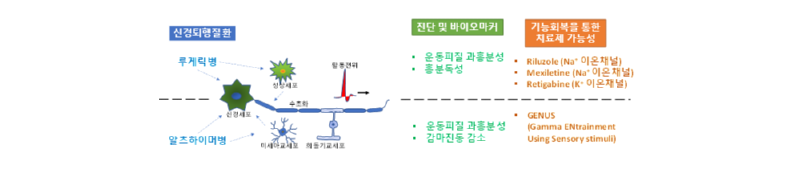

신경퇴행 질환에서는 조직 수준에서 뇌 및 척수의 위축, 세포 수준에서 단백질 응집과 신경세포 사멸을 나타낸다 [3]. 신경퇴행은 신경세포 이상이나 비신경세포의 신경염증에서 유래되며, 신경활성에 영향을 준다. 신경퇴행 조건들이 신경세포를 과활성화(hyperexcitability or hyperactivity) 시킬 때 불필요한 신경이상 반응 등이 나타날 수 있다. 반대로 신경이 저활성화 혹은 죽게 된다면 신경 전달 기능이 멈춰지거나 지연될 것이다. 이러한 전기생리신호의 이상은 기능적인 바이오마커(functional biomarker)로서 루게릭병과 알츠하이머병을 비롯한 신경퇴행 환자들과 신경퇴행 실험 모델동물에서 많이 보고 되고 있다 [4,5,6]. 특히 신경 과활성화는 루게릭병이나 알츠하이머병에서 질병의 초기에 나타나기 때문에 진단으로도 활용되고 있다 [17]. 이러한 비정상적 신경활성은 신경퇴행 질환의 결과물이지만, 그 자체로 신경퇴행 질환 진행을 가속화시키는 등 부정적 영향을 줄 수 있다 (그림 1). 이러한 경우 비정상적 신경활성을 정상화시키는 방법은 치료제 개발의 기회가 될 수 있다. 본 글에서는 루게릭병과 알츠하이머병 중심으로 신경의 활성이 진단 및 기능적 바이오마커로 사용될 수 있는지, 비정상적 신경활성의 조절이 과연 치료제로 사용될 수 있는지에 관한 연구들을 소개하고자 한다.

그림 1. 신경퇴행질환은 신경세포 및 비신경세포에 영향을 미쳐 신경활성을 변화시키므로 질병진단에 활용될 수 있고, 신경활성이 질병에 영향을 줄 경우 기능을 복원시키는 방법들은 치료제로 활용될 수 있다. 루게릭병에서 과흥분성 및 흥분독성을 줄이는 방법과 알츠하이머병에서 감마진동을 생성시키는 방법이 임상실험 중에 있다.

신경활성의 관측과 분석

신경의 전기생리 활성은 활동전위와 막전위의 진동을 측정함으로써 판단할 수 있다. 이러한 측정은 실험의 목적에 따라 임상, 비임상 (in vivo 및 ex vivo), in vitro 의 여러 레벨에서 수행된다 [7]. 외부 자극을 주지 않으면 자발적 활성(spontaneous firing) 정보를 얻을 수 있으며, 외부자극으로 유발적 활성(evoked firing) 정보를 얻을 수 있다. 이러한 정보를 얻는 방법으로 수술이 필요없는 EEG (Electroencephalography) 및 EMG (Electromyography) 등이 있고, 비임상에서 수술을 통해 전극바늘이나 다중전극(multielectrode)을 삽입하는 방법들을 사용할 수 있다. In vitro 수준에서는 팻치클램프와 MEA(multielectrode array)를 주로 사용한다 [7]. 이외에도 비임상 및 in vitro에서는 칼슘 표지자와 전압 표지자 등이 사용되고 있다 [8].

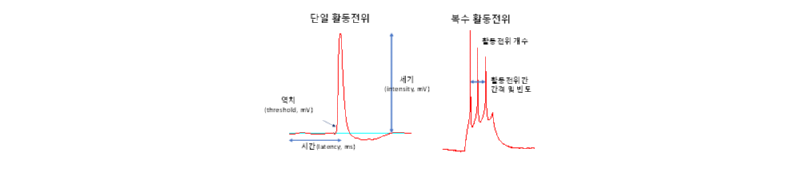

단일 활동전위가 측정된 경우 전압의 세기와 속도가 주요 정보가 된다. 복수 활동전위가 측정된 경우 활동전위의 갯수와 빈도 및 패턴이 주요 정보가 될 것이다 (그림 2). 네트워크를 형성하는 여러 신경세포가 동시에 측정된 경우 활동전위가 동시에 일어나는지(synchronization)가 중요한 정보가 될 것이다. 활동전위가 아니더라도 막전위 진동은 중요한 정보를 제공하는데, 이는 시냅스후 전위과 신경세포 자체적 특징을 반영하고, 활동전위 생성 및 synchronization에 밀접하게 연관되어 있다. 막전위 진동은 측정되는 주파수에 따라서 알파(8-15Hz), 베타(16-31Hz), 감마(30-100Hz), 델타(<4Hz), 세타(4-8Hz) 등으로 분류된다.

신경퇴행질환에서 유의하게 변화를 나타냈던 요소들은 주로 (1) 신경활성의 역치, (2) 신경활성의 세기, (3) 신경활성의 속도, (4) 흥분성 및 억제성 신호 균형, (5) synchronization 등의 네트워크 활성, (6) 막전위 진동 등이다. 이러한 변화는 신경세포 자체(intrinsic excitability) 및 신경네트워크에서의 이상 뿐 아니라 비신경세포의 병리에서 유래될 수 있다 (그림 1). 대표적인 예로 신경의 축삭돌기를 감싸는 수초화(myelination)는 활동전위 속도에 중요한데, 희돌기교세포에 의해 형성된다. 희돌기교세포에 이상이 생기면 수초화 및 신경세포로 에너지 공급이 변화되어 활동전위의 속도 및 세기가 달라질 것이다 [9]. 또한 성상세포는 방출된 글루타메이트를 재흡수하는데 중요한데, 글루타메이트는 신경활성에 영향을 주며, 문제가 생길경우 신경과활성에 영향을 줄 수 있다 [10, 11].

그림 2. 단일 활동전위에서는 역치, 세기, 속도 (자극의 시작점과 거리정보가 주어진 경우) 등의 정보를 얻을 수 있고, 복수 활동전위의 경우 활동전위 개수 및 빈도가 중요한 정보가 된다. 이 외에도 여러 개 세포가 동시측정된 경우 네트워크 활성 및 막전위 진동의 정보들을 얻을 수 있다.

...................(계속)

☞ 자세한 내용은 내용바로가기 또는 첨부파일을 이용하시기 바랍니다.

관련정보